Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 4 IN RICORDO DI …

- 5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 6 FESTIVAL ED EVENTI

- 7 OCCHIO CRITICO

- 7.1 LA (S) CORRETTEZZA DELL’IMPEGNO: “IN DUBIOUS BATTLE. IL CORAGGIO DEGLI ULTIMI” DI JAMES FRANCO; “MISS SLOANE. GIOCHE DI POTERE” DI JOHN MADDE di Marco Incerti Zambelli

- 7.2 TUTTO QUEL FRACASSO: “CANE MANGIA CANE” DI PAUL SCHRADER di Francesco Saverio Marzaduri

- 7.3 AIUTIAMOLI A CASA LORO? “L’ORDINE DELLE COSE” DI ANDREA SEGRE; “BABYLON SISTERS” DI GIGI ROCCATI di Paolo Vecchi

- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 9 QUALITA’ IN SERIE

- 10 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

- 11 AUTORI

- 12 CREDITS

ABSTRACT

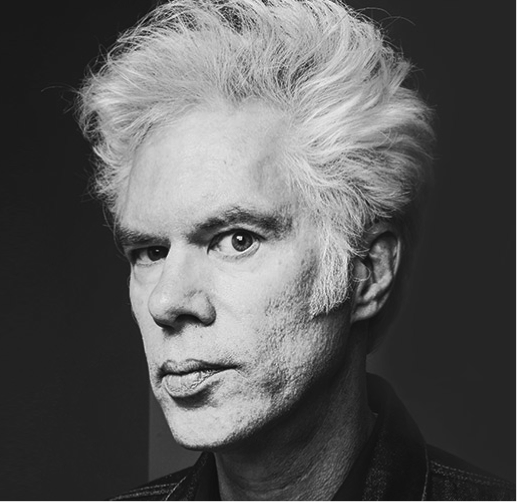

IL CINEMA DI JIM JARMUSH TRA MOVIMENTO E FALSO MOVIMENTO di Marino Demata

Il saggio, che potrebbe anche essere definito “La poetica del movimento nel cinema di Jarmush”, individua nell’impermanenza, nello spostamento e nel viaggio l’asse centrale della sua concezione della vita presente nei suoi film. A sostegno di tale tesi, l’Autore prende le mosse dal primo film di Jarmush, “Permanent Vacation” documentando, con le parole stesse del protagonista, la necessità di andare verso ciò che è diverso. Questo concetto è analizzato in altri film della sua ormai ricca filmografia e in particolare i road movies “Stranger than Paradise”, “Dead Man”, “Broken flowers” e l’inedito in Italia “The limits of control” e con accenni anche alle altre opere. L’Autore distingue il movimento liberamente scelto da alcuni protagonisti dei suoi film, da quello diverso di altri personaggi, per i quali il movimento non è una scelta libera, ma una costrizione, o la conseguenza di un contratto o una fuga. Non manca un riferimento al “falso movimento”, termine mutuato dall’omonimo film di Wim Wenders.

LYDA BORELLI LA PRIMA DONNA DEL NOVECENTO di Maurizio Villani

L’articolo dapprima dà conto della mostra dedicata a Lyda Borelli aperta a Venezia a palazzo Cini. Si sofferma poi sulla carriera teatrale e cinematografica dell’attrice, presentandone la filmografia completa.

VILLAGGIO SALUTA E SE NE VA di Francesco Saverio Marzaduri

I suoi personaggi sono diventati un fenomeno culturale: il prototipo dell’uomo medio destinato da che mondo è mondo a subire. Un ritratto di Paolo Villaggio, scomparso a luglio, la cui maschera ha rischiato sovente d’inflazionare un interprete tra i più originali e rappresentativi.

JEANNE, GLI OCCHI CHE (NON) SORRISERO di Francesco Saverio Marzaduri

Lo sguardo languido, l’enigmatico sorriso, l’immancabile sigaretta accesa. Un ritratto di Jeanne Moreau, scomparsa a luglio: musa della “Nouvelle Vague” francese, volto simbolo del cinema d’autore, incarnazione di una femminilità esistenzialista e volitiva.

FILMMAKER ALLA RIBALTA: AGOSTINO VINCENZI di Paolo Micalizzi

Profilo di un filmmaker pesarese, attivo fin dal 1964, che ha trasmesso nelle sue opere ,principalmente, esperienze raccolte nella sua attività di insegnante e di osservazione della vita dei giovani. E che esprime la sua passione per il cinema anche con delle “Conversazioni” relative a tematiche ed Autori, tra cui primeggia Michelangelo Antonioni, ispiratore del suo percorso cinematografico. Al suo attivo anche la regia teatrale di commedie dialettali.

STAGE NAZIONALE FEDIC. NON SOLO CINEMA di Enzo Bruno

L’esperienza di vivere 5 giorni immersi nella splendida collina toscana, dove i nostri pensieri e le nostre storie sono diventate immagini. Come per magia. Come solo il cinema riesce a fare….

BIOGRAFILM: UN FESTIVAL PER IL DOCUMENTARIO RICCO DI PROPOSTE di Paolo Micalizzi

Resoconto di un Festival con ospiti d’eccezione come Francis Ford Coppola e la sua famiglia di registi, Peter Greenaway, Pierce Brosnan, Piera Degli Esposti ed altri e con la presentazione di numerosi documentari internazionali che riscuotono l’interesse di un ampio pubblico, che diventa anche giurato della Sezione italiana. Un Festival ricco di proposte tra cui il mercato del documentario con la presentazione di nuovi progetti e i Concerti in un apposito Parco che in questa edizione ha registrato oltre 100mila presenze.

SAN GIO’ VERONA VIDEOFESTIVAL. LE IMMAGINI, LE STORIE, LE IDEE di Guido Zauli

Un Festival raccontato da Guido Zauli che sottolinea il singolare luogo delle proiezioni, le storie raccontate , principalmente ,nelle opere premiate e le idee che vi sono contenute.

LA (S) CORRETTEZZA DELL’IMPEGNO: “IN DUBIOUS BATTLE. IL CORAGGIO DEGLI ULTIMI” DI JAMES FRANCO; “MISS SLOANE. GIOCHE DI POTERE” DI JOHN MADDE di Marco Incerti Zambelli

Un ritrovato interesse al cinema d’impegno sociale in due recenti opere americane, nelle quali centrale è l’indagare sui mezzi ( morali e non solo) utilizzabili per raggiungere l’obiettivo.

TUTTO QUEL FRACASSO: “CANE MANGIA CANE” DI PAUL SCHRADER di Francesco Saverio Marzaduri

Tratto dall’omonimo romanzo di Edward Bunker, e giunto nelle sale italiane con un anno di ritardo, il ventesimo lungometraggio di Paul Schrader narra di tre ex galeotti, Troy, Diesel e Mad Dog, desiderosi di reintegrarsi nella vita civile senza ottenere i risultati sperati. Quando un potente boss gli offre la possibilità di compiere un ultimo crimine, grazie al quale sistemarsi per il resto della vita, il trio decide di accettare senza troppe esitazioni. Ma qualcosa non va come previsto…

AIUTIAMOLI A CASA LORO? “L’ORDINE DELLE COSE” DI ANDREA SEGRE; “BABYLON SISTERS” DI GIGI ROCCATI di Paolo Vecchi

“L’ordine delle cose” affronta il tema dei migranti con estrema precisione in tutti i suoi termini, dalle divisioni tribali in Libia, alla conseguente difficoltà a stipulare accordi con interlocutori sfuggenti e poco affidabili, all’orrore dei centri di accoglienza, alle pressioni di un governo preoccupato per la perdita di consenso.

“Babylon Sisters” entra in un fatiscente palazzo di Trieste che ospita extracomunitari di svariata provenienza dando conto della complessità dei loro problemi, con un’ottica costruttiva che non diventa mai stucchevole e trova accenti di vera commozione descrivendo il rapporto tra una piccola indiana e un burbero professore in pensione.

AI CONFINI DELL’IMPERO di Marcello Cella

Tre recenti documentari raccontano le realtà più marginali ed oscure del mondo occidentale: “Brexitannia” di Timothy George Kelly, “Stranger in Paradise” di Guido Hendrikx e “The Workers Cup” di Adam Sobel.

“LA LINGUA DEI FURFANTI. ROMANINO IN VALLE CAMONICA” DI ELISABETTA SGARBI di Tullio Masoni

In un unico film la regista visita gli affreschi realizzati dal Romanino nelle chiese di Pisogne, Breno e Bienno, in provincia di Brescia. Fra passato e presente la memoria di un luogo contadino che nasconde il capolavoro come fosse un suo segreto.

RILLINGTON PLACE di Giancarlo Zappoli

Reginald Christie, tra gli anni ’40 e i ’50 ha ucciso almeno 8 donne, divenendo così uno dei più famosi serial killer britannici. Questa miniserie con Tim Roth e Samantha Morton nei ruoli di Christie e di sua moglie ripercorre la vita di un uomo apparentemente ‘qualunque’ offrendo all’attore uno delle sue più complesse e ambigue interpretazioni tanto da fargli pensare: “In che cosa mi sono infilato?”

PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

Segnalazioni-recensioni di libri, recenti, dedicati a Gabriele Ferzetti, Alida Valli, Ermanno e Fabio Olmi, Fernando Di Leo.

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

IL CINEMA DI JIM JARMUSH TRA MOVIMENTO E FALSO MOVIMENTO

IL CINEMA DI JIM JARMUSH TRA MOVIMENTO E FALSO MOVIMENTO

di Marino Demata

“Permanent vacation”: il manifesto del movimento

Se si ripensa alla filmografia di Jim Jarmush, dagli esordi fino alle sue opere più recenti, appare del tutto evidente un filo rosso di collegamento, che è costituito dalla categoria del movimento. Che si materializza nei film del regista di “Akron” in varie forme, ma che fondamentalmente ed in ogni film della fase iniziale è come mutamento di luogo, come impermanenza, come insofferenza o impossibilità alla stasi, come necessità dello spostamento. Come vedremo dall’esame di alcuni titoli, il movimento è, soprattutto nella prima parte delle opere del regista, determinato dalla volontà del protagonista e dalla propria insofferenza al “restare nel medesimo luogo”. Ma in molti altri casi esso è determinato da circostanze, situazioni e volontà altrui che lo rendono obbligato. In entrambi i casi esso costituisce l’asse portante comune alla opere del regista perché è proprio dal mutamento di luogo che scaturiscono i cambiamenti (o le conferme) nell’animo e nella personalità dei personaggi.

Prendiamo subito il primo film di Jarmush del 1980, un film quasi sperimentale, nel quale l’autore già segnala il suo talento originale e la sua vocazione,mai più dismessa, ad essere autore indipendente e al di fuori di ogni schema. Già il titolo, “Permanent vacation”, sottende un concezione della vita come una continua vacanza e quindi come continuo e necessario cambiamento di luogo. Con uno stratagemma narrativo il regista fa dire ad un certo punto ad Allie (Chris Parker), il protagonista del film, con voce fuori campo: “e così mi trovo qui, in un posto di cui non conosco nemmeno la lingua”. Il posto è Parigi ove Allie si è recato imbarcandosi da New York su una nave dopo aver occasionalmente e avventurosamente messo insieme i soldi del viaggio. Attraverso questa affermazione fuori campo Jarmush comunica allo spettatore che il film a cui sta assistendo è un flashback che descrive gli ultimi due giorni di Allie a New York, dove nasce l’esigenza del viaggio.

Nelle due giornate newyorkesi descritte nel film Allie girovaga a piedi per la città e incontra molte persone, si reca innanzitutto dalla sua ragazza, che si lamenta di essere troppo solo e si sente rispondere: “Siamo tutti soli. Alcune persone sono capaci di distrarsi con le loro ambizioni. Ma io non sono così. Loro credono che la gente come me sia pazza. Per come vivo. Capisci? Puoi chiamarmi incosciente. Ma è l’unico modo per me.” Poi incontra altre persone in una New York che sembra bombardata, tanto è piena di macerie e di miserie, trasparente metafora delle macerie dell’animo umano.

E finalmente il regista, ancora una volta con voce la voce fuori campo di Allie, esprime la propria concezione della necessità del movimento: “Io mi muovo da questo posto, queste persone, ad un altro posto, ad altre persone…Per me le persone che ho incontrato sono come una serie di stanze, proprio come i luoghi ove ho trascorso del tempo. La prima volta cammini in questa stanza curioso delle novità, la lampada, la TV ecc. Ma poi le novità scompaiono completamente. E poi c’è questa specie di paura…Credo che il succo del discorso sia che dopo un po’ qualcosa te lo dice. Ti parla una voce: Qui è tutto. E’ tempo di cambiare. Vai da qualche altra parte.” E qui Jarmush, sempre attraverso la voce fuori campo di Allie, introduce una distinzione meta-filosofica tra le persone e le cose: “Le persone tendono ad essere tutte uguali. Forse usano un frigorifero diverso oppure il bagno…o qualcos’altro. Ma queste cose ti parlano e tu devi cominciare ad allontanarti. Potresti non avere voglia di andare, ma le cose ti hanno detto di farlo. “

Emblematica è la scena finale: la nave si allontana e l’acqua dell’oceano marca il confine temporale e spaziale tra il prima e il dopo, tra il nuovo e il vecchio continente, tra il passato, il presente e l’ignoto e indefinito.

Le origini di tutto

Da dove viene a Jim Jarmush un così forse senso del movimento, una così marcata necessità di andare verso l’altrove, anche quando non si è obbligati da situazioni e necessità esterne?

A nostro giudizio sono rintracciabili almeno tre ordini di cause:

1) Innanzitutto se diamo un’occhiata alla biografia del regista fino a quel momento non possiamo mancare di rintracciare la stessa inquietudine che egli ha trasmesso ad Allie e un po’ a tutti i personaggi dei suoi film. La spinta al mondo della cultura e del cinema gli deriva dalla madre, critica cinematografica e teatrale, che gli fece scoprire il mondo dello spettacolo, ma anche il mondo della letteratura. E Jim divenne un appassionato divoratore di libri e un diligente spettatore di moltissimi film. Finchè non si imbattè nei testi della Beat Generation e ne rimase folgorato, e poi fu impressionato dalle immagini del New American cinema di New York e nella contro-cultura cinematografica underground. Fu a Chicago per un anno alla scuola di giornalismo e poi a New York, alla Columbia University. Ma la sua inquietudine lo porta, proprio come il suo autobiografico personaggio, Allen, a Parigi per quasi un anno ancora prima della laurea.

2) Il senso del movimento, del cambiamento, del viaggio era stato uno dei punti forti della contro-cultura americana dalla fine degli anni ‘60 alla fine degli anni ’70. Nel 1969 “Easy Rider” era stato una sorta di manifesto cinematografico del cambiamento, fondato sul desiderio di libertà, di fuga dalle convenzioni e dal perbenismo, di ricerca dell’altro come persona e come luogo. Insomma: il viaggio, il road movie. Con l’annullamento del tempo. Wayatt (Peter Fonda) all’inizio del viaggio in moto getta a terra l’orologio e lo lascia lì. Si manifesta nel film una nuova concezione del tempo e dello spazio come ricerca del diverso e della libertà, e come ricerca dell’America autentica, perduta ormai dentro l’involucro della convenzionalità borghese: nasce in questo modo il filone del road movie. Dopo “Easy Rider” ricordiamo “Vanishing Point” di Richard Serafian, “Duel” di Spielberg e soprattutto “Cinque pezzi facili” di Bob Rafelson. E nasce in ogni caso l’esigenza di stare sulla strada e non negli studios. Proprio come sono stati sulla strada, a New York, qualche mese prima, i fratelli di colore di “Shadows” del giovane Cassavetes.

3) E infine va considerata l’influenza che esercitarono sulle sue concezioni personaggi del cinema, di cui Jarmush riuscì a guadagnarsi la stima e l’amicizia con la sua bravura ed anche con la sua spiccata personalità. Ci riferiamo a Laslo Benedek, Spike Lee, Tom DiCillo, Nicholas Ray, e soprattutto Wim Wenders. Quest’ultimo aveva fatto un percorso inverso a quello del personaggio di Permanent Vacation. Uno spostamento di luogo dall’Europa all’America alla scoperta del “diverso”, dell’essenza del nuovo e del sogno americano. Girare in auto per l’America e vederla utilizzando i suoi occhi di Europeo era la realizzazione del suo sogno.

Dunque abbiamo rintracciato tre elementi fondamentali che influenzano decisamente la formazione cinematografica di Jarmush e soprattutto la sua concezione del movimento e del viaggio. C’è però da precisare che da “Easy Rider” a “Permanent Vacation” sono trascorsi dieci anni e la situazione è decisamente cambiata. Il viaggio, come è inteso in “Easy Rider”, è un mezzo di libertà e soprattutto di ricerca del nuovo, dell’America più autentica nei confronti dello squallore della società ufficiale e borghese. Invece con Jarmush siamo già negli anni ’80: alcuni sogni sono tramontati e resta invece la crisi dell’individuo e la sofferenza verso un presente che offre ben poco di soddisfacente. Il viaggio diventa soprattutto la ricerca di se stessi in un altro luogo che possa offrire gli giusti stimoli. Il movimento da un luogo all’altro si accompagna spesso col movimento riflessivo del proprio animo, che a volte è di crescita, ma altre volte determina solo la consapevolezza che si tratta di un “Falso movimento”, quello che darà il titolo ad un importante film di Wenders (1) e che significa movimento che ritorna su se stesso, come un cerchio nel quale si ritorna nello stesso luogo dal quale si è partiti, come se non fosse successo nulla. Metafora dei fallimenti dell’animo umano e di quelle illusioni tipiche degli anni ’60: così inteso il movimento in sé possa risolvere tutti i problemi.

L’influenza di Wenders sul giovane Jarmush è fortissima. Così come l’incitamento a proseguire col cinema e l’aiuto concreto offertogli. Il regista tedesco aveva fin dall’inizio creduto nel talento di Jarmush e contribuito alla produzione e distribuzione di “Permanent Vacation” grazie alla sua Gray City Film. Qualche mese dopo mise a disposizione di Jarmush tutta la pellicola avanzata dal suo film “Lo stato delle cose”, ritenendo che il promettente regista americano volesse girare un film corto. Jarmush invece si presentò all’appuntamento con Wenders con una storia delle durata di 30 minuti, che poi, in un secondo momento, fece diventare della lunghezza di un lungometraggio!

Il primo vero road movie

Quest’idea, della quale Jarmush era profondamente innamorato, apparve subito di difficile realizzazione per mancanza di fondi. Il nuovo film, “Stranger than Paradise”, potè uscire infatti solo nel 1984. Ed è un vero e proprio road movie. Dopo una prima parte ambientata all’interno di un appartamento a New York, troviamo i tre personaggi, due uomini e una donna in giro per l’America, da New York a Cleveland e poi in Florida.

Come nasce l’idea di intraprendere un viaggio tra i due amici, Willie e Eddie (la ragazza si trovava già a Cleveland)? Attraverso questa semplice conversazione:

– Ho voglia di andarmene da qui per qualche giorno e vedere qualcosa di diverso.

– E dove andremo?

– Non lo so.

Dunque vedere qualcosa di diverso senza sapere cosa. Senza le forti motivazioni che spingevano sulle loro moto Bill e Wayt. Non ci sono più gli eroi di “Easy Rider”, che percorrono in moto le strade dell’America alla ricerca di nuove frontiere, di nuovi spazi, di nuove persone da conoscere e di nuove emozioni. Resta ora la generazione dei Willie e degli Eddie, che non si pone sulla strada alla ricerca delle nuove emozioni che l’America potrà offrire. Al contrario qui il ritmo del road movie non è più un “andare verso”, ma un “fuggire da”. Fuggire da una realtà sempre più ostile e deludente per andare verso l’indefinito, l’indifferenza, l’abbandono. Per poi magari ritrovare la medesima solitudine e incomunicabilità:

– E’ incredibile – dice Eddie – Ogni posto sembra uguale agli altri.

– E ora te ne sei accorto? – E’ la risposta di Willie.

Road movie dunque, come si è detto, non come un andare verso, ma come un fuggire da: innanzitutto da se stessi, dalla grande delusione del sogno americano, che nei termini immaginati e vissuti da Willie non potrà mai realizzarsi.

Questo tema particolare del viaggio che non porta da nessuna parte, perché tutti i luoghi e le persone sono in definitiva sempre uguali vene citato in uno dei film successivi, “Dead Man” (1995). In questo film in realtà il viaggio ha un suo significato profondo e porta effettivamente verso qualcosa di molto diverso. Eppure anche in quest’opera emerge un breve riferimento al “falso movimento”. L’indiano che accompagna William Blake (Johnny Depp) nel suo viaggio/fuga fa una riflessione sulle città americane di fine ‘800. In tale riflessione il concetto di diversità/identità è espresso dal colto indiano in un modo più mediato e sofisticato che altrove, allorché dice di aver girato per molte nuove città dell’America e di aver incontrato sempre le medesime persone: “Ogni volta che arrivavo in una nuova città i bianchi vi avevano già trasferito la loro gente. In ogni nuova città la gente era la stessa della città precedente. E io non riuscivo a capire come facessero a spostare una città così velocemente.”

“Dead Man”

Ma naturalmente il movimento non è tutto “falso”. Al contrario: il vero movimento è quello che produce il vero mutamento ed è l’essenza del cinema di Jarmush. Tanto che il regista sente più volte il bisogno di renderlo visivamente, anche nella maniera più ovvia ed immediata, già nel titolo di alcuni film, come “Permanent Vacation”, del cui senso abbiamo parlato, e come “Mystery Train” (1989).

Oppure in alcune immagini dei titoli di testa o di coda: “Mystery Train” si apre con l’immagine del treno che si porta verso Memphis e che ospita una coppia di giovani turisti giapponesi in pellegrinaggio musicale verso i luoghi “sacri” di Elvis Presley. L’immagine del treno si alterna ai credits, che a loro volta sono accompagnati da tipico suono del treno in corsa. La stessa modalità troviamo nei titoli di coda ove notiamo che il treno si muove nella direzione opposta: il senso del movimento da e per è reso nella maniera più efficace possibile.

Anche “Dead Man” (1995) inizia con l’immagine delle ruote del treno in corsa. Ma ancor prima del treno, la prima immagine che lo spettatore vede è una significativa didascalia da Henry Michaux, che evoca subito, con l’uso del verbo “to travel” la centralità del viaggio, del movimento: “It is preferable not to to travel with a dead man” . Il treno conduce il protagonista (Johnny Depp forse nella sua migliore interpretazione in assoluto) in una cittadina dell’Arizona, ove dovrebbe essere assunto come contabile, secondo quanto assicurato da una lettera di assunzione. In primissimo piano le rotaie sfrecciano sui binari, e più volte riappaiono sulla scena in un montaggio quasi convulso che le alterna all’immagine dell’interno del vagone.

Ove si trova seduto un uomo del tutto diverso dagli altri viaggiatori: viene dal nord e indossa un vestito che sembra bizzarro agli altri, tutto quadrettato, cappello nero e un ampio borsone. Siamo alla fine dell’’800 e l’uomo si chiama William Blake (Johnny Depp porta il nome del celebre poeta inglese, del quale il film abbonda di fantastiche citazioni). Blake/Depp trascorre il tempo ad osservare gli altri viaggiatori e a guardare il paesaggio desertico fuori dal finestrino. La scena del treno dura circa dieci minuti: i tempi dilatati e lenti ai qual Jarmush ci ha abituati, ma sempre pieni di elementi significativi. Dieci minuti tra le immagini e il rumore delle rotaie e i silenzi pieni di curiosità dell’interno del vagone. Silenzi rotti soltanto dalle improvvise affermazioni del macchinista,che, lasciata per un istante la caldaia della locomotiva, prende posto proprio di fronte a Blake e declama versi dal sapore di morte. La morte che è già nel titolo del film e che informerà di sé l’intera storia/viaggio verso il nulla o, se si vuole, viaggio iniziatico verso un nuova vita. Perché le immagini del treno in movimento dei primi dieci minuti di film danno non solo il senso del “vero” movimento intrapreso volontariamente dal protagonista per raggiungere il suo lavoro (che non troverà), ma sono anche la metafora di quello che sta per accadergli. Cioè un lungo viaggio/fuga al quale sarà costretto.

Questo senso del movimento volontario e verso una meta precisa che, nelle intenzioni del protagonista, dovrebbe dargli l’opportunità di una nuova vita, forse non è mai così netto e diretto come in “Dead Man”. Dalla fredda Cleveland, ove Blake ha lasciato i genitori morti e la ragazza che lo ha abbandonato, fin nella calda Arizona. Viaggio in treno che è premessa e metafora del vero viaggio che Blake farà dopo aver appreso che il promesso lavoro non c’è e dopo essere stato ingiustamente accusato di un omicidio in realtà non commesso. Un viaggio che, al contrario di quello iniziale in treno, è un movimento non voluto, ma obbligato. Una vera e propria fuga che trasforma subito il film in uno dei road movie più affascinanti della storia del cinema.

Come sempre in Jarmush, il viaggio è fisico e soprattutto dell’animo: in questo caso verso la morte già evocata dal titolo del film. Nel corso di questo viaggio Blake ha la fortuna di incontrare un indiano, chiamato Nessuno (Gary Farmer), in certo senso “indipendente” dalle varie tribù, che gli racconta la sua storia. Anche questa è una storia di viaggi e spostamenti coatti: è stato portato per lungo tempo in Inghilterra in semi-schiavitù, ove però ha conosciuto e approfondito la cultura europea. E poi di nuovo, libero, in America. Assistiamo dunque ad un rovesciamento (non sarà l’unico) dello stereotipo che vuole il bianco colto e Intraprendente rispetto all’indiano rozzo e incolto. Qui l’indiano ne sa di più del bianco ed ha tanto da insegnargli. Il cinema “indipendente” di Jim Jarmush – che sempre resterà tale – si manifesta proprio attraverso il rovesciamento degli stereotipi del cinema classico hollywoodiano. Non solo la superiorità culturale dell’indiano rispetto al bianco, ma anche il rovesciamento del genere western classico, che porta il film ad essere in realtà un anti-western, innanzitutto attraverso il bianco e nero che cancella di un solo colpo decenni di film fondati su una standardizzata tavolozza cromatica. Ma anche la creazione da parte di Jarmush del protagonista non eroe, ma anti- eroe, uccisore dei suoi nemici suo malgrado, solo per difendersi e sopravvivere, ma il cui destino è scandito dal suo viaggio di avvicinamento alla morte, preannunciata già nel titolo del film. Un viaggio reso ancora più struggente dal costate accompagnamento della chitarra di Neil Young, che “è diventata un personaggio del film, controcanto del protagonista Johnny Depp.” (2)

Proprio questo rovesciamento concettuale a favore degli indiani rispetto ai bianchi fu l’elemento che entusiasmò e convinse, fin dalla lettura del copione, Johnny Depp ad accettare la parte, anche con un budget più ridotto del solito: l’attore, che sul bicipite ha tatuato un capo cherokee, ha trovato nel personaggio di Blake in Dead Man la possibilità di rendere omaggio alle sue origini indiane.

Il movimento volontario: “Broken flowers”

Come abbiamo visto, se il movimento (il più delle volte nella versione del viaggio) è la caratteristica fondamentale del cinema di Jarmush, esso però si può distinguere in movimento voluto e cercato e in movimento obbligato, a cui un personaggio è costretto dalle circostanze o dalla volontà altrui dalla quale non sempre ci si può sottrarre.

“Broken flowers” (2005) , oltre ad essere un film meraviglioso, è quello che forse illustra meglio di ogni altro questa voglia di andare in cerca di qualcosa. In questo caso il qualcosa è di estrema importanza ed induce il protagonista, l’eccellente Bill Murray, a vincere la propria pigrizia, la propria immobilità e vocazione alla “permanenza” dovuta all’età matura e al proprio carattere, per intraprendere un viaggio faticoso, in quattro diverse città lontane l’una dall’altra in quattro angoli degli States.

Don è una persona agiata, vive in una bella casa, ha un lavoro molto redditizio nel campo dei computer ed ha trascorso la propria vita facendo il playboy. Ha avuto moltissime donne e la cosa gli ha procurato molta soddisfazione ed autostima. Ma da un po’ di tempo questo tipo di vita comincia ad essere meno funzionale ad un ultracinquantenne quale egli è ormai. Don comincia a porsi molte domande sul senso della propria vita, sul proprio passato e sul suo futuro. Un senso di noia mista a malinconia si impadroniscono di lui e quasi lo immobilizzano a volte impedendogli perfino di alzarsi dal suo divano davanti alla TV, ove vede ripetutamente il suo film preferito, guarda caso il “Don Giovanni” di Alexander Korda! E in un’altra occasione lo vediamo sempre seduto sul solito divano ad ascoltare musica e a sorseggiare champagne, brindando probabilmente alla sua solitudine.

Vive con la sua ultima fiamma, Sherry (Julie Delpy) che ha preparato le valige per andarsene via e glielo comunica in modo alterato aggiungendo di non voler più vivere con un playboy ormai immobile e sulla via del tramonto. Vedendola avviarsi all’auto, Don è incapace di dire altro che il suo nome.

Eppure quella vita, che ha preso la strada della monotonia e della noia esistenziale, riceve un improvviso scossone dall’arrivo di una lettera anonima in busta rosa e con i caratteri rossi di una macchina da scrivere. La lettera è di una delle sue ex fiamme, che gli comunica di aver avuto, dalla relazione con lui, un figlio, oggi ventenne, che si è voluto mettere sulle sue tracce. Don confida il tutto a Winston, il suo vicino ed amico, che ha l’hobby del detective ed è non privo di capacità e di felici intuizioni. Secondo Winston Don deve fare la lista delle donne da lui avute in passato poco più di venti anni prima, tutte quelle che potrebbero essere la madre di suo figlio, rivederle, trovare indizi e così arrivare al ragazzo.

Don mostra di essere molto riluttante a smuoversi dalla sua apatia. Ma in realtà l’arrivo della lettera rosa ha smosso qualcosa nel suo animo. E quando il suo amico detective a sorpresa gli porta il piano di viaggio, i biglietti aerei delle varie località, le auto affittate e gli hotel prenotati, le carte stradali con le direzioni da seguire per arrivare alle abitazioni delle sue donne di un tempo, e perfino un CD da ascoltare in auto nei vari spostamenti, a Don non resta altro da fare che iniziare il suo pellegrinaggio nelle quattro diverse località americane. Tante sono le possibili madri, più una quinta che però è morta.

Don inizia dunque questo volontario movimento e il film diventa subito decisamente l’ennesimo road movie targato Jarmush. E, come nei road movies precedenti, esso è anche l’occasione per mostrarci un’America ben lungi dall’essere da cartolina illustrata: le quattro località visitate, delle quali il regista ritiene del tutto inutile dirci i nomi, sono diverse e lontane tra loro, e riflettono la visione di Jarmush dell’America: paesaggi malinconici e una varia umanità accomunata dalla disillusione del sogno americano.

E, per ciò che riguarda il protagonista, come sempre il movimento non è solo uno spostamento da un luogo a l’altro, ma è un movimento che smuove qualcosa di profondo dell’animo. Per Don si rivela una rivisitazione del proprio passato, un fare i conti con se stesso, con quello che è stata la propria vita, con i personaggi che la hanno accompagnata e in qualche modo arricchita. Proprio per questo è un viaggio un po’ malinconico, in qualche caso una vera e propria “recherche du temps perdu”, che lascia una traccia triste e a volte perfino straniante. Ma la posta in gioco del movimento è molto alta: trovare il proprio figlio vuol dire dare un senso diverso alla propria vita ed una direzione nuova fino a quel momento insperata. Don è consapevole che il suo viaggio può portargli questo risultato ed anche quando si rende conto del fallimento della sua ricerca e ritorna a casa, con caparbietà pensa che sarò proprio il figlio che prima o poi verrà a cercarlo. Come minacciato, ma in realtà, nella sua visione, promesso nella lettera anonima,

In questo caso il ritorno al punto di partenza senza risultati apparenti non configura un “falso movimento”. Don è cambiato ed ora ha uno scopo nella sua vita e pensa di vedere in ogni ragazzo che incontra il possibile figlio arrivato in città sulle sue tracce. Creando anche dei grotteschi malintesi, atraverso i quali Jarmush, come in ogni film, arricchisce l’ordito anche drammatico con un sottile senso di umorismo.

“The limits of control”, il film fantasma

Un altro eccezionale road movie è “The limits of control” (2009). Un film fantasma nel nostro Paese, dove non è mai approdato. Un vero peccato aver privato lo spettatore italiano del piacere di vedere un film straordinario, unico nel suo genere, ricco di situazioni interpretate da attori eccellenti che il protagonista, che viene semplicemente chiamato Lone Man/l’uomo solitario (Isaach De Bankolé ) incontra sul suo cammino.

Per questo siamo stati orgogliosi di aver trovato il film all’estero e di averlo proiettato, assieme ad altri undici film fantasma, nella rassegna annuale della nostra Rive Gauche nell’ambito di “Estate fiorentina 2017”.

Quello descritto nel film, , è un movimento solo in parte volontario. Lone Man è un killer di professione che ha un appuntamento di lavoro all’aeroporto di Parigi con due uomini che gli conferiscono l’incarico di uccidere un personaggio di grande rilievo. Ma la prudenza dei due mandanti, necessaria in questi casi, gli impedisce di andare direttamente al compimento della sua missione: dovrà passare attraverso una serie di incontri che gli forniranno altrettanti indizi, in una specie di gioco dell’oca che dovrà gradatamente portarlo al traguardo.

Comincia dunque il viaggio del Lone Man, che avrà come teatro la Spagna, prima Madrid, poi a Siviglia in treno, poi Almeria e infine un piccolo centro vicino a quest’ultima città. Ma, a differenza che negli altri film, il viaggio, almeno apparentemente, non porterà a mutamenti decisivi nell’animo del protagonista, il quale è un professionista e rimane sempre imperturbabile qualsiasi cosa accada, con l’unica preoccupazione di trovare, nelle varie tappe del suo peregrinare, le persone giuste che gli forniscano le informazioni necessarie per avvicinarsi alla meta, ossia all’assassinio che deve compiere.

In tal modo lo spettatore si rende conto che il road movie a cui sta assistendo assume le sembianze di un vero e proprio thriller, dagli esiti incerti, cadenzato dagli incontri con gli informatori che avvengono nelle varie località verso le quali Lone Man viene mandato ad ogni incontro precedente.

A Madrid soggiornerà in un appartamento situato in un condominio fatto di torri circolari. Per incontrare i suoi interlocutori si reca al bar prestabilito e ordina due caffè in due tazze. Perché? E’ una sua abitudine oppure è un altro rituale che rende possibile il suo riconoscimento da parte di chi è stato incaricato di fornirgli le informazioni sulla prossima tappa? Altro rituale: al tavolo del bar con ognuno dei suoi interlocutori che di volta in volta devono contattarlo, avviene uno scambio di scatole di fiammiferi. E ogni volta, in quello consegnato a Lone Man si trova un piccolo foglietto di istruzioni in codice, che lui legge, memorizza e poi ingerisce assieme al caffè per non lasciare alcuna traccia.

Chi sono i suoi occasionali interlocutori? Quella che si presenterebbe più piacevole è la ragazza (Paz de la Huerta) che Lone Man ritrova al rientro nell’appartamento di Madrid, e che gli appare completamente nuda e disposta subito a fare sesso. Lone Man dichiara che, pur essendo attratto, non è disposto a fare sesso mentre svolge il suo lavoro. Lo spettatore comprende che si ha a che fare con un vero professionista. Che tra l’altro diffida di tutti e di tutto, e per questo impedisce ai suoi interlocutori anche di usare il cellulare (distruggerà anche quello della ragazza nuda), o di avere contatti con altri mentre sono con lui.

Tutti gli altri incontri avverranno al tavolino di un bar, sempre davanti a due tazze di caffè, secondo il rituale stabilito, che di volta in volta, nelle varie località della Spagna, porta al riconoscimento della persona incaricata di fornirgli le informazioni che lo condurranno alla meta successiva, fino alla meta finale.

E ciascun segreto informatore si esprime cripticamente attraverso massime o frasi filosofiche, come “La realtà è arbitraria”, “Ogni cosa è soggettiva”, “Chi pensa di essere più grande degli altri deve andare al cimitero”, “La vita non ha valore”.

“The limits of control” è dedicato al film di John Boorman “Point Blank”, ma sicuramente è influenzato da altre opere come “Il samurai” di Melville e “Professione Reporter” di Antonioni. Anche quest’ultimo è un road movie che ha come scenario la Spagna di Barcellona e dell’Andalusia, anche se, rispetto al film di Jarmush, è concepito in maniera decisamente opposta, ove chi viaggia in realtà tenta di fuggire il proprio riconoscimento e la morte, mentre in “The limits of control” chi viaggia va verso il compimento di una propria missione che è quella di dare la morte.

Il film è stato molto amato, ma anche molto odiato da una piccola parte della critica americana. In realtà quelli che sono apparsi ad alcuni dei difetti, sarebbero invece, a nostro giudizio, da valutare come dei pregi di grande valore. A cominciare dalla mancanza di una trama rigorosamente definita, in un film ove invece l’indefinito è una delle più valide cifre stilistiche, e dove, d’altra parte, anche lo stesso obbligato vagare del protagonista dalla grande città alla città morta a al deserto della parte finale del film non è altro che un progressivo passaggio dal definito all’indefinito. Si aggiunga poi la graduale fantastica costruzione del personaggio del protagonista-killer, attraverso elementi di caratterizzazione che si accumulano progressivamente: veste in maniera impeccabile eleganti abiti di seta di vari colori (in prevalenza blu e marroni); lo vediamo più volte praticare interminabilmente il “tai chi”, col quale puntualmente apre ogni sua giornata, indizio della sua simpatia per il mondo orientale; parla pochissimo, anche perché il lavoro che svolge richiede meno parole possibili. A Madrid lo vediamo entrare più di un volta al Museo Reina Sophia e soffermarsi solo su due o tre quadri che attraggono la sua attenzione. Per arrivare poi alle brevi, ma veramente significative storie, dei vari personaggi, anch’essi senza nome (interpretati da grandi attori come Tilda Swinton, John Hurt, Gael García Bernal ed altri), che Lone Man deve incontrare sulla sua strada per avere gli indizi che lo porteranno alla sua meta.

Conclusioni

Ci siamo sopra soffermati su quelle che sono state, a nostro giudizio, le tappe più significative della poetica del movimento nel cinema di Jim Jarmush. Per brevità di spazio abbiamo tralasciato altri film che pure non sono affatto estranei a tale contesto. Si prenda ad esempio “Down by law” (1986), nel quale tutta la seconda parte è caratterizzata dal viaggio/fuga dei tre protagonisti dal carcere al nulla, con la significativa scena finale nella quale due degli evasi si trovano di fronte ad una biforcazione della strada e decidono di prendere ognuno una via diversa.

E “Mystery Train” (1989), del quale abbiamo fatto solo cenno al treno presente nei titoli di testa e di coda, ma che in realtà meriterebbe ben altro approfondimento, per la ricchezza di temi trattati nei tre episodi tra loro intrecciati, per il surrealismo, così presente nella prima parte della filmografia del regista, per il raffinato senso dell’umor che pervade quest’ennesimo film del viaggio.

Un po’ fuori dalla tematica di queste note è “Ghost Dog” (1999), ove il protagonista, interpretato da Forest Whitaker, sceglie deliberatamente di non muoversi dalla terrazza dove vive e di affidare all’andirivieni dei piccioni viaggiatori la comunicazione col mondo esterno e in particolare con il malvivente che gli ha salvato la vita e col quale si reputa in debito di riconoscenza perpetua, secondo il codice dei Samurai al quale crede ciecamente.

Il più recente “Solo gli amanti sopravvivono” è un film nel quale Jarmush rivisita a modo suo, come è solito fare, un genere, quello Horror e post-gotico, rovesciandone le logiche e le regole. La coppia di vampiri del film, dai nomi significativi di Adam and Eve, non terrorizza gli esseri viventi, ma ne è terrorizzata. Per tutto quanto di male nel mondo sono capaci di fare gli uomini, fino al punto addirittura di inquinare il sangue di cui i vampiri hanno bisogno per nutrirsi. Ecco perché paradossalmente preferiscono il sangue conservato in laboratorio perché sanitariamente controllato. I due vampiri sono persone estremamente colte, più colte degli uomini medi dei nostri tempi da loro definiti paradossalmente “zombie”, ed hanno scelto di vivere uno a Detroit e l’altra a Tangeri, e per questo spesso viaggiano per incontrarsi. Come si vede il capovolgimento dei valori del genere Horror è simile a quello del genere western di “Dead Man” (l’indiano molto più istruito e intelligente del bianco). Un processo simile di rovesciamento che troviamo anche in “Ghost dog” a proposito del genere Gangster story.

Mentre i viaggi dell’aspirante poeta Paterson (2016) hanno luogo quotidianamente nel bus che egli guida e gli servono come occasione per esplorare pezzi di umanità, linfa ispiratrice per le sue poesie.

Come si vede, la poetica del movimento caratterizza tutto il cinema di questo straordinario regista, che è stato capace, nel corso della sua carriera, di attrarre a sé anche eccezionali collaboratori, tra i quali non si può fare a meno di citare il grande direttore della fotografia, l’olandese Robby Müller che Jarmush ha condiviso con l’amico Wim Wenders e il direttore del montaggio Jay Rabinowitz, nonché tutti i musicisti, in genere suoi amici e talvolta membri della sua stessa band, che hanno accompagnato le storie da lui narrate.

Aspettiamo con curiosità le prossime tappe di questo lungo viaggio, che è il cinema di Jarmush, con qualche nuovo elemento da aggiungere alla sua poetica del movimento dei luoghi e dell’animo umano, alla sua consueta e caratteristica dilatazione dei tempi. Vedremo ancora all’opera la sua consumata capacità di trovare, proprio come Paterson, il personaggio del suo ultimo film, la poesia nel cuore della quotidianità sia essa capace di offrire la percezione di grandi cose o l’immagine di piccole cose.

Marino Demata

Note

1) “Falso movimento” è un film di Wim Wenders girato in Germania nel 1975 e ispirato dal romanzo di Goethe Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister. Un giovane scrittore parte dalla sua città natale per intraprendere un viaggio che favorisca la sua vocazione per la scrittura. Incontra molte persone interessanti, ma alla fine si ritroverà solo e di nuovo al punto di partenza.

2) Pier Cardinali – L’articolo è oggi in “Rockin’ in the free world” del 2010.

SAGGI

LYDA BORELLI LA PRIMA DONNA DEL NOVECENTO

LYDA BORELLI LA PRIMA DONNA DEL NOVECENTO

di Maurizio Villani

La mostra

L’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini, nell’anno del suo decennale, celebra con una mostra monografica la figura della grande attrice Lyda Borelli, una delle più affascinanti interpreti italiane del primo Novecento: Lyda Borelli primadonna del Novecento. (Venezia, Galleria di Palazzo Cini a San Vio, dal 1 settembre al 15 novembre 2010).

La mostra, curata da Maria Ida Biggi, attraverso immagini, rari documenti d’archivio, una straordinaria galleria di fotografie stereoscopiche e con la ricostruzioni di suoi celebri costumi di scena e diversi ritratti di noti pittori dell’epoca, riporta alla luce la carriera dell’attrice, dai grandi successi teatrali sui palcoscenici d’Italia e del mondo, sino al trionfo cinematografico.

Il percorso espositivo ricostruisce la vita della Borelli, sia come interprete, sia come musa ispiratrice dei più grandi artisti e fotografi del primo Novecento. Come dice la brochure di presentazione della mostra, tra materiali inediti esposti, appartenenti alla famiglia dell’attrice, spiccano le lettere inviale a Lyda Borelli da note personalità della cultura e del teatro italiano. Tra questi, Sem Benelli, Roberto Bracco, Gabriele D’Annunzio, Arnaldo Fraccaroli, Guido Gozzano, Maria Martini, Ada Negri, Marco Praga, Rosso di San Secondo, Matilde Serao, Arturo Toscanini e Annie Vivanti. Un grande interesse rivestono le stereoscopie su lastra di vetro che documentano momenti di vita privata dell’attrice. La mostra fornisce un quadro della sua personalità. Come è stato scritto, “La Borelli incarnava perfettamente la modernità di inizio secolo. Era una donna a un tempo sensuale ed elegante, semplice e misteriosa, che amava dare di sé l’immagine di donna emancipata – guidava l’automobile e l’aereo – costruita attraverso il carattere dei personaggi che interpretava e alla forza del suo proprio nella vita reale, contribuendo a creare una icona liberty e di donna d’avanguardia. Tra le oltre 100 stampe originali visibili, c’è una foto in cui indossa una Jupe culotte, – la prima forma di pantalone femminile, nata a Parigi – durante la rappresentazione de ‘Il marchese di Priola’ al teatro Politeama di Firenze, il 24 febbraio 1911, diventando, per così dire, la madrina del nuovo indumento”.

Arricchisce la mostra un montaggio video, realizzato dalla Fondazione Cineteca Italiana di Milano, che presenta un excursus delle interpretazioni cinematografiche della Borelli, fondamentali nella costruzione della sua immagine di diva. Ai primordi del cinematografo, infatti, la carriera dell’attrice trova un naturale sbocco in questa nuova forma d’arte, in cui il suo stile di attrice e di donna si afferma definitivamente aprendosi a un pubblico più ampio. Attraverso le principali interpretazioni, il video documenta la intensa ma breve carriera cinematografica di Lyda Borelli.

L’Istituto per il teatro e il Melodramma, in concomitanza con l’esposizione, ha organizzato la rassegna Lyda borelli diva cinematografica, che ha messo in programma dal 4 settembre all’8 novembre 2017 le seguenti proiezioni di film: “Rapsodia satanica” (1917) di Nino Oxilia, con musica di Pietro Mascagni eseguita dal vivo; “Ma l’amor mio non muore!” (1913) di Mario Caserini; “Malombra” (1917) di Carmine Gallone; “Carnevalesca” (1918) di Amleto Palermi; “La memoria dell’altro” (1913) di Alberto Degli Abbati (Pellicola inedita musicata dal vivo. La proiezione sarà preceduta da una conferenza introduttiva di Daniela Curro sul restauro eseguito per l’occasione dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, con il sostegno degli eredi di Lyda Borelli).

La vita

Figlia d’arte, Lyda Borelli nacque a Genova nel 1887. Il padre Napoleone, la madre Cesira Banti e la sorella Alda erano attori. Cominciò la carriera in teatro, dove debuttò bambina ne I due derelitti. Dopo numerosi ruoli minori, nel 1904 fu scritturata come prima attrice giovane nella compagnia Talli-Gramatica-Calabresi e debuttò, nel ruolo di Favetta, ne La figlia di Iorio di Gabriele D’Annunzio. Nel 1905 recitò accanto ad Eleonora Duse nella Fernanda di Victorien Sardou, interpretando il ruolo di protagonista. Iniziò così una brillante carriera, contraddistinta da una crescente venerazione, sia da parte degli intellettuali sia da parte del pubblico.

Nel 1909 vestì i panni della principessa Salomè nell’omonimo dramma di Oscar Wilde; accanto a lei, Ruggero Ruggeri nel ruolo di Erode. La rappresentazione riscosse un successo straordinario, in Italia e all’estero, in particolare un Sudamerica. Il personaggio di Salomè consacrò definitivamente Lyda Borelli nell’Olimpo del teatro e la impose come icona liberty di stile e di eleganza.

La Borelli godette della duratura devozione di D’Annunzio, dell’ammirazione di Boccioni, che di lei disse “Se potessi studiare su quella donna potrei forse trovare quello che cerco”, e di quella di Gozzano, che le scrisse: “Voi che date alla ribalta una così intensa visione di vita, lasciate in chi v’accosta nella vita il vago sospetto di avervi soltanto sognata”. Matilde Serao disse della Borrelli che “Mai essere umano, mai essere femminile, seppe tramutarsi così profondamente nelle linee e nelle espressioni ”. Se tanti amici intellettuali la osannavano, ambivalente fu il giudizio di Antonio Gramsci, che criticò l’arte della Borelli come espressione del teatro commerciale e borghese, ma poi, occupandosi del nuovo fenomeno del divismo cinematografico, scrisse di lei: “La Borelli è l’artista per eccellenza della film in cui la lingua è il corpo umano nella sua plasticità sempre rinnovantesi” (Cronache Torinesi, 1913-1917, Torino, Einaudi,1980, pp. 853).

Donna da carattere forte e determinato, durante la Grande Guerra recitò per le truppe e scambiò lettere coi colleghi e gli amici intellettuali al fronte. Seppe imporre la sua immagine di donna emancipata, aperta alle esperienze d’avanguardia. Le fotografie dell’epoca ce la mostrano affiancata ai maggiori aviatori dell’epoca o alla guida di potenti automobili.

Il 1913 fu l’anno del debutto cinematografico di Lyda Borelli, la cui carriera che si concluse nel 1918 dopo l’interpretazione in totale di tredici film. In quell’anno sposò il conte e industriale Vittorio Cini e si ritirò per sempre dalla scena. Il marito cercò, senza riuscirvi, di fare sparire dalla circolazione tutti i suoi film. Dal matrimonio nacquero 4 figli: Giorgio (1918, morto in un tragico incidente aereo e a cui è dedicata la Fondazione di Venezia), Mynna (1920) e le gemelle Ylda e Yana (1924). Morì il 2 giugno 1959 a Roma ed è oggi sepolta, insieme al marito, nel cimitero monumentale della Certosa di Ferrara.

In questo stesso anno il conte Cini donò alla Casa di Riposo per artisti drammatici di Bologna la cifra di cento milioni di lire in ricordo della moglie: da allora la casa fu intitolata a Lyda Borelli.

Il cinema

Il film di esordio cinematografico della Borelli fu “Ma l’amor mio non muore!” di Mario Caserini (1913). In un immaginario principato dell’Europa centrale, vive la bellissima Elsa Holbein, figlia del colonnello Julius che si uccide perché accusato ingiustamente di tradimento. Elsa, per quanto innocente, viene esiliata e trova rifugio in Riviera. Qui inizia a calcare le scene come cantante. Nel pieno del suo successo Elsa conosce il principe Massimiliano, che non sa della sua vera identità. I due si innamorano, ma durante una gita sul lago di Locarno, incontrano Stahr, il vero responsabile del tradimento imputato al colonnello Holbein. Stahr tenta delle avances con Elsa, viene respinto e si vendica lanciando accuse contro il principe, che è costretto a ritornare in patria. Quando Massimiliano torna a cercare Elsa, trova che si è avvelenata.

Il film ebbe un successo trionfale di critica e di pubblico. Come scrive l’Enciclopedia del cinema la Borelli “interpretò il suo primo ruolo cinematografico di femme fatale. Il corpo esile ma voluttuoso fasciato in morbidi drappeggi, l’incedere languido, i gesti lenti e ben studiati, ritmati su un tempo per la prima volta squisitamente cinematografico, costruirono subito lo stereotipo della diva, eterea e raffinata, che sarà ripetuto quasi identico in tutti i film che seguiranno”.

Sempre nel 1913, in copia con Mario Bonnard, Lyda Borelli girò “La memoria dell’altro”, per la regia di Alberto Degli Abbati. Il film racconta la storia di Lyda, affascinante aviatrice che è divisa tra la corte del principe di Sèvre e l’amore per il giornalista Mario Alberti. Dopo molte traversie Lyda e Mario si rincontrano e fuggono a Parigi, ma la felicità dura poco: Mario si ammala gravemente e muore; Lyda cade in miseria e trova aiuto presso un gruppo di apaches, conquistati nel vederla danzare. Disperata per la morte dell’amato, anche Lyda si ammala e muore in una corsia d’ospedale.

Del 1914, per la regia di Carmine Gallone, è “La donna nuda”, adattamento di un celebre lavoro di Henry Bataille, in cui un pittore di scarsa qualità diventa celebre grazie al ritratto della modella divenuta sua moglie. Nel film la Borelli “impose e perfezionò i movimenti ‘serpentini’, l’uso enfatico del corpo e dello sguardo in una recitazione volutamente artificiosa, lontana da intenti realistici” (Enciclopedia del cinema).

Con lo stesso regista la Borelli girò nel 1915 due film. Il primo, “Fior di male”, tratto da un soggetto di Nino Oxilia, racconta la storia di una ragazza madre, costretta alla prostituzione ed ad abbandonare il figlio, che poi ritrova in circostanze drammatiche. Costui, non sapendo chi sia quella donna che lo va cercando, accoltella la madre, credendola una spia della polizia.

Nel secondo, “La marcia nuziale”, Lyda Borelli interpretò Grazia de Plessans, una giovane aristocratica che, abbandonati gli studi in convento, si innamora di Claudio Morillot, maestro di musica che le dà lezioni private. La famiglia si oppone fortemente a questo legame e i due si danno alla fuga. Vivono poveramente fino a che un’amica di Grazia fa assumere dal marito, il banchiere Lachatelier, Claudio, il quale, per corrispondere a un desiderio di Grazia che vorrebbe un pianoforte, ruba del denaro a Lachatelier. Grazia è allibita per questo atto e finisce per accettare la corte del banchiere, che le propone di fuggire con lui. Ritorna però da Claudio e, mentre questi suona al piano La marcia nuziale, si suicida con un colpo di pistola.

Ancora per la regia di Carmine Gallone, dalla commedia La Phalène (1913) di Henry Bataille, la Borelli interpretò nel 1916 con André Habay “La Falena”. Nello stesso anno girò “Madame Tallien”, di Enrico Guazzoni (1916): una rievocazione della rivoluzione francese in cui la storia d’amore tra la Marchesa Teresa di Fontenay e il giovane giornalista Jean Guery si inquadra negli ultimi tempi del Terrore giacobino. Le cronache dell’epoca sottolinearono la grande efficacia delle scene che rappresentano la festa della Dea Ragione, le sedute della Convenzione con la condanna a morte di Robespierre e il suo corpo moribondo trascinato alla ghigliottina ed elogiarono le ottime interpretazioni di Lyda Borelli (Teresa), Amleto Novelli (Tallien) e Renzo Fabiani (Robespierre).

Nel 1917 Carmine Gallone girò “Malombra”, film tratto dall’omonimo romanzo (1881) di Antonio Fogazzaro, interpretato tra gli altri da Lyda Borelli (Marina di Malombra), Amleto Novelli (Corrado Silla), Augusto Mastripietri (Conte Cesare), Scrive Mariann Lewinsky nella Scheda di presentazione del film al Cinema Ritrovato di Bologna. «“Malombra” risplende d’un sontuoso stile visivo e immerge il pubblico nell’incantesimo di magici paesaggi, d’un romantico sinistro castello e della spettacolare performance della diva Borelli. Posseduta da demoni interiori, Borelli dilata sguardi e gesti, oppure s’adagia su una barca tra cuscini e fiori, languida vittima e fatale Lorelei, il corpo circonfuso di un’aura lucente. Il primo rullo si chiude con una delle scene di maggior impatto dell’intero genere diva-film: Marina di Malombra/Lyda Borelli scioglie la chioma, si abbandona alla sua follia (o è lo spirito di Cecilia?), confonde il viso nelle onde dei capelli mentre lo sguardo allucinato la trasforma in una Menade, infine sviene e cade a terra».

Nel 1917 Carmine Gallone girò “Malombra”, film tratto dall’omonimo romanzo (1881) di Antonio Fogazzaro, interpretato tra gli altri da Lyda Borelli (Marina di Malombra), Amleto Novelli (Corrado Silla), Augusto Mastripietri (Conte Cesare), Scrive Mariann Lewinsky nella Scheda di presentazione del film al Cinema Ritrovato di Bologna. «“Malombra” risplende d’un sontuoso stile visivo e immerge il pubblico nell’incantesimo di magici paesaggi, d’un romantico sinistro castello e della spettacolare performance della diva Borelli. Posseduta da demoni interiori, Borelli dilata sguardi e gesti, oppure s’adagia su una barca tra cuscini e fiori, languida vittima e fatale Lorelei, il corpo circonfuso di un’aura lucente. Il primo rullo si chiude con una delle scene di maggior impatto dell’intero genere diva-film: Marina di Malombra/Lyda Borelli scioglie la chioma, si abbandona alla sua follia (o è lo spirito di Cecilia?), confonde il viso nelle onde dei capelli mentre lo sguardo allucinato la trasforma in una Menade, infine sviene e cade a terra».

Ancora nel 1917 Gallone realizzò “La storia dei tredici”, interpretato da Lyda Borelli e Ugo Piperno. Il film è tratto dal romanzo di Honoré de Balzac Histoire des treize (1833-39) in cui si narra di un gruppo di amici di diverse origini sociali, che si contraddistinguono per differenti ideali politici, visioni del mondo e obiettivi, ma che al tempo stesso sono legati tra loro da un patto non scritto di mutuo soccorso.

“Rapsodia satanica”, di Nino Oxilia (1917) è giudicato tra i più importanti film muti dell’epoca. Ispirato dal poema di Fausto Maria Martini (1915) racconta la storia di un’anziana dama dell’alta società , Alba d’Oltrevita (Lyda Borelli), che per ritornare giovane fa un patto con Mefisto (Ugo Bazzini) in cui si impegna a non innamorarsi. Amata da due fratelli, Tristano (Andrea Habay) e Sergio (Giovanni Cini), Alba rifiuta Sergio, che si suiciderà, e intende sposare Tristano. Ma a questo punto, saltato il patto, Mefisto torna per riprendersi la giovinezza di Alba. La colonna sonora è di Pietro Mascagni, primo celebre compositore a firmare una colonna sonora, sincronizzandola con le scene del film.

Nel 1918 Lyda Borelli, con Livio Pavanelli, Renato Visca, Gino Cucchetti, interpretò “Carnevalesca”, di Amleto Palermi. Nella brochure originale del film si legge: «L’azione di questo bouquet di quattro carnevali si svolge nel castello di Malesia. Il carnevale bianco mostra i giovani figli di un sovrano ed i loro cuginetti e cuginette che si divertono in giochi festosi e fantastici.

Gli anni passano. Luciano, erede della corona, si innamora di Lyda. Ed è il carnevale azzurro.

Ma quando si accorge che si cerca di strappare Lyda alla sua passione, rinunzia al trono e fugge con lei. La fuga del principe alimenta le ambizioni tra i cugini che aspirano allo scettro: si distruggeranno tra di loro. Ed è il carnevale rosso. Tra gli aspiranti vi è Carlo, che pensa di essere il prescelto, ma, temendo che il vecchio re possa cambiare idea e richiamare il legittimo erede, tesse un’insidia a Luciano e lo pugnala a tradimento. Ed è il carnevale nero.»

La carriera cinematografica della Borelli si concluse con la partecipazione a due documentari, girati nel 1918 e oggi perduti, di propaganda bellica commissionati dal Ministero delle armi e munizioni: “L’altro esercito” (intitolato anche “La leggenda di Santa Barbara”) e “Per la vittoria e per la pace!”.

IN RICORDO DI …

VILLAGGIO SALUTA E SE NE VA

VILLAGGIO SALUTA E SE NE VA

di Francesco Saverio Marzaduri

Inventariare tutto ciò che Paolo Villaggio ha rappresentato nella storia dello spettacolo e del costume nazionale è impresa da far tremare le vene ai polsi. E alla sua dipartita, inevitabilmente, c’è chi si è diviso tra congedi semplici e commossi e chi non ha resistito a sciorinare sentimenti empatici di assortito ordine e grado, dalle reazioni ai commenti, dalle interpretazioni alle polemiche. Con l’ovvio risultato che tutti, indistintamente e chissà se per l’ultima volta, abbiamo detto ciascuno la propria su una personalità che nel bene e nel male ha lasciato un forte segno nell’immaginario collettivo. Da quasi mezzo secolo il milieu fantozziano è assurto a ritratto-etichetta del Paese, a grottesco simulacro di una realtà che avrebbe avuto tutto il tempo per concretizzare le pieghe di quell’Assurdo – letterario prima, cinematografico poi – e trascendere in esiti sociali e politici che forse neanche Villaggio aveva previsto, prima che le gerarchie aziendali, le poltrone in pelle umana, gli acquari in cui fluttuano gli impiegati assumessero proporzioni mostruosamente reali, al di là di ogni fantasia.

Se “corrosiva” è l’aggettivo con cui meglio si potrebbe identificare la sua arte, la sua opera e la sua vis, inappropriate risulterebbero le lacrime. E se negli ultimi tempi la presenza di Villaggio iniziava a farsi ripetizione sempre più bolsa e dolente, sbiadita fotocopia della zampata dirompente con cui il prestigiatore Kranz esplodeva dai boccascena di “Quelli della domenica”, è sufficiente l’abbondante pletora di lazzi e gag, smorfie e battute, aforismi replicati a oltranza dal piccolo schermo e recitati a menadito dai fan, a dire di una testimonianza unica. Ne fornisce prova lo sgangherato (dis)lessico entrato nell’uso comune (“vadi”, “eschi”, “batti… batti lei!” e via elencando); per tacere dell’appellativo “fantozziano” con cui l’Italia, sbugiardata in anticipo nei propri vizi e nelle proprie contraddizioni, non solo si è riflessa ma addirittura ha elevato a patrimonio culturale: l’altra faccia di quella bandiera umoristica, non meno paradossale, condivisa con gli altri due eponimi della risata, Totò e Albertone. Parafrasando Roy Menarini, invertendo il punto di vista, l’accesa passione protagonista degli ultimi giorni non può non costituire un’eredità importante – l’indelebile segno, anzi – di una cultura e un’identità che l’inestricabilità di talento e pochezza, estro e cialtronaggine con cui Villaggio carpiva (e ribaltava) le dinamiche psicologiche rendeva un tratto distintivo.

No, le lacrime non sono davvero la modalità più idonea a salutare un simbolo (eh, sì) quale Villaggio era. Il principale timore sarebbe di cedere al rovescio di quell’universo cattivista e irriverente, e rivalutare le ultime apparizioni: prove senili di una figura messa un po’ da parte da chi l’aveva tripudiato, e ormai segnata dalla vita, atte a rimarcare la fase in cui l’attore genovese – un po’ per paura della vecchiaia, un po’ per voglia di riderci sopra – esorcizzava il trapasso. Su di esse svetta l’inquietante performance del dentista Cagnano in “Denti”. Ma pure i fasti e nefasti di un’intera esistenza, nel monologo teatrale “Delirio di un povero vecchio” e nell’autobiografia “Vita, morte e miracoli di un pezzo di merda”, suonano come il ribaltamento di un’icona, a modo suo, rivoluzionaria. Nell’irruenza dell’esagitato quanto inetto prestigiatore Kranz troviamo una combinazione geniale di ciò che partorì la rivoluzione teatrale del XX secolo. E figlio di Gogol’ e di Kafka è il pavido impiegato Fracchia, il cui milieu burocratizio, a rischio di confonderlo con quello più noto, era già pronto per sublimare nell’alchimia di ambedue i personaggi e fondersi nella maschera italiana più rappresentativa dell’ultimo mezzo secolo, in cui l’azzeramento di ogni scampolo d’innocenza nel pubblico e nel privato è regola prima di un umorismo imprescindibile, e pure disturbante.

Forse ha ragione chi afferma che, per ciascuno di noi, non resta che costruire e motivare l’oggettivo e personale ritratto di ciò che ha rappresentato nella vita, slegato dal clown tragicomico che per riverbero o per premonizione ha denudato l’italiano medio nella propria storica inadeguatezza. Eppure, non si può far a meno di pensare che dietro quella “lavatrice della coscienza sociale” si celasse una personalità timida e schiva, innegabilmente sensibile, la cui debordante fame di successo fungeva da antidoto a una naturale insicurezza. Che di quella sfera-esempio per il Paese ha fatto la propria bandiera e, nel climax consumistico e paratelevisivo di massa, il prigioniero e la parodia (usa e getta come la valanga di cine-panettoni ante litteram che costella la sua filmografia), identificandosi col ruolo, facendo sì che lo spettatore facesse altrettanto e continuasse a farlo. Ciò non tanto perché la tempra scostante lo ha indotto a tenere a distanza la sfera privata dalle lusinghe della vanità, ma più che altro perché il potere della comicità – o meglio, l’autodistruzione della comicità – assurgeva a univoco stratagemma per svergognare gli altri, sublimare sé stesso e la propria creazione alla maniera dei più immortali fool. Ben prima di “Freak” Antoni, Villaggio aveva intuito che in Italia non c’è gusto alcuno ad essere intelligenti, sicché il pubblico medio necessita di un simulacro-spugna per misurarsi con egoismi e meschinità, miserie e codardie, e con un simile doppio farci i conti. Ed è curioso che “Fantozzi”, sul grande schermo, sia uscito lo stesso anno in cui lo scomodo intellettuale Pasolini veniva assassinato. Né si spiegherebbe altrimenti l’abitudine di Villaggio, negli ultimi tempi, di raccontare del proprio ego (ma fino a quanto vero?) arricchendo gli aneddoti di feroci particolari farseschi, spesso grevi e non sempre irresistibili come prima, per non nutrire riserve sulla sua tempra e rivalutarlo come essere umano lontano dalla persona.

Ma pure questo, forse, implica il mito che ci si crea e il parallelo con un universo che, piaccia o no, si fa bigger than life. Al pari (quasi) di un’imponenza wellesiana, Villaggio era (ed è) il detentore di un florilegio di capitoli e parentesi che ognuno è libero d’interpretare e associare come crede. Si potrebbe parlare del sodalizio musicale con l’amico De André, innesco per il suo talento letterario, o dell’esperienza da impiegato all’Italsider, origine di arcinoti organigrammi aziendali. O si potrebbe accennare ai suoi inizi radiofonici, speaker controcorrente per la rubrica “Il sabato del Villaggio”; o quando lo si scoprì irresistibile entertainer la volta in cui, sul palco per annunciare che il previsto dramma di Dürrenmatt era saltato, trasformò l’annuncio in uno show di successo, da cui – complice l’apporto di un giovane Maurizio Costanzo – sarebbero nate le sue maschere. E le partecipazioni ai Caroselli, al Festival di Sanremo come spalla per Mike Bongiorno, la sua presenza di beniamino nazional-popolare per la tivù commerciale in un Paese nel frattempo cambiato. Perfino la parentesi politica, quando tenta di candidarsi nelle file di Democrazia Proletaria e del Partito Radicale, e prima ancora del PCI, o la stessa longeva collaborazione per “L’Unità”, allo scopo di ricollocare l’autore (non il personaggio) in un’area, la politica, su cui da sempre insorgono perplessità. Per soprassedere su un privato fatto di difficoltà e rammarico, riconducibili a una personalità il cui genio si scontra con la megalomania, finché la maschera, prevalendo sull’uomo, non ne fa una figura delirante.

No, davvero non è con le lacrime che ci si deve congedare da Paolo Villaggio. E se lo spettatore continua, e incessante continuerà a fraintendere, scambiando il ruolo con l’interprete, giusto allora che il fiume in piena di cicalecci mediatici, sospeso tra il reale e l’artefatto, prosegua il suo corso. Senza (voler) capire che anche questo fenomeno è diretta conseguenza di un panorama, che Villaggio aveva già teorizzato e praticato, disperatamente incapace di godere di quei simboli del benessere inseguiti con altrettanta disperata determinazione. Un’attualità in cui, un po’ per gusto cialtronesco e un po’ per solida presa di posizione, redivive il dibattito intorno a Ėjzenštejn, il tentativo di chiarire la celebre battuta, la scelta se stare da una parte o dall’altra. E poiché tutti abbiamo il Villaggio in cui meglio rispecchiarci, chi scrive preferisce ricordarlo in una serie d’incontri avvenuti in momenti distinti. Il primo, nel 1998, al teatro Arena del Sole di Bologna dove l’attore – impegnato nel ruolo di Arpagone nell’adattamento di Strehler – si concesse ad un incontro col pubblico. Il secondo a Venezia nel 2000, dove il Nostro figurava nel cast di “Denti”, in concorso, e il sottoscritto riuscì a strappargli, oltreché l’autografo, i più salaci fuori onda. Il terzo tre anni dopo, di nuovo a Bologna, dove gli era dedicata una piccola retrospettiva: qui Villaggio, già conscia ripetizione di sé stesso, non perse occasione per una tiritera – ormai stucchevole nel suo tentativo di far ridere ancora – sulla “cagata pazzesca”. E sempre a Bologna l’ultimo, nel 2007 al teatro Dehon, in cui l’attore concesse una master class durante una pausa di “Serata d’addio”; qui gli rivolsi una domanda che affrontava tutto il Villaggio-pensiero, dai modelli narrativi a quelli cinematografici: a proposito dei primi, rimase sorpreso nel sentirsi chiedere del prediletto Céline, scrittore proverbialmente controverso, nichilista e di ben difficile affezione, dal quale discendeva, ancor più che da Gogol’, Dostoevskij, Čechov o Pirandello, lo spirito cattivista e sulfureo che animava Fantozzi. Ricordo la sua grande passione per la recitazione kabuki (“I sette samurai” era il suo film preferito) e, in fatto di cultura, il famoso aneddoto del poeta russo Evtušenko che, invitatolo a salire su un palco insieme ad altri nomi illustri della letteratura, maldestramente storpiò il suo cognome chiamandolo “Vigliacco”. Sulla realtà, si sa, la vince la leggenda.

Chi vuole saperne di più e desidera individuare le origini del genio. Chi si arena su fraintendimenti e opta per la solita etichetta, mal celando la pigrizia di non voler distinguere le due facciate (e anche questo appartiene all’eredità lasciata dal mito). Tuttavia, non si può non pensare, come scriveva Enrico Giacovelli, che il talento dell’interprete, ampiamente dimostrato al cinema, sarebbe potuto evolvere se non fosse stato inflazionato dalla maschera. Pur importante e doveroso, il riconoscimento di Villaggio come volto tragico per Fellini, che ne ha fatto uno dei propri conclusivi feticci onirici, suona come un tardivo omaggio che il discusso Leone d’oro alla carriera, consegnato nel ’92, ha consacrato restituendo all’interprete una seconda, breve giovinezza nel cinema d’autore, al fianco di nomi come Olmi, la Wertmüller, il Monicelli che già l’aveva diretto in “Brancaleone alle crociate”. E ancora Nichetti, Salvatores, Archibugi (per la quale ha impersonato un televisivo Don Abbondio). Pure, nel corale “Camerieri”, Leone Pompucci gli regala un ruolo su misura di maître vanesio e arrogante, che millanta improbabili ricordi nella ristorazione al servizio di celebrità, quando invece è un meschino e un fallito. Nel coacervo di titoli trascurabili, perlopiù rimasticature in camuffa della propria creatura, evidente traspare l’esecrabile pigrizia di un talento che cedeva al cattivo gusto, puntando alla cassetta più che non alla qualità. L’attore, e non l’autore, ebbe invece modo di dar prova del proprio estro nel cinema che contava, prima di abbandonarlo a lungo: a parte le collaborazioni insieme all’amico Gassman, è da menzionare “Sistemo l’America e torno”, dell’altrettanto dimenticato Nanni Loy, dove impersona un commendatore incaricato d’ingaggiare un promettente cestista americano di colore e convincerlo a trasferirsi in Italia, e dove il tentativo d’ingaggio si trasforma in un increscioso quanto formativo on the road, col protagonista tragicamente coinvolto nelle lotte delle Pantere Nere. A seguire, “Beati i ricchi” di Salvatore Samperi, in cui è il vigile Augusto; in “Non toccare la donna bianca” di Marco Ferreri, è un agente della CIA che fa scoppiare la guerra fra Toro Seduto e Custer nel cantiere delle Halles parigine; e ne “La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone” di Pupi Avati, è il truffaldino pappone Checco. Infine, a fianco del mentore Salce, piace ricordare l’edipico “Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno”, che racconta le vicissitudini e i tardivi turbamenti del trentaduenne “Didino”, alle prese con una madre esageratamente possessiva nei suoi confronti e il cui rapporto, quando il giovane decide di andar via, finisce per essergli fatale.

Tutti possiamo identificarci nel Villaggio che più ci aggrada. Provare simpatia, antipatia, o entrambe le cose, fantasticando magari che la sua morte non sia avvenuta. Che è mancato il nome, del quale si ha un ricordo distorto in quanto persona, laddove perdura il mito del personaggio, e in tal caso immaginare la dipartita come in uno dei suoi finali cinematografici. Chi preferisce pensare che Fantozzi sia in Paradiso, o il suo volo dirottato verso il Saṃsāra buddista, magari rinviato sulla Terra per mancanza di posti. Chi scrive opta per un duplice trapasso e a salire in cielo sia l’anima volutamente, genuinamente cattiva e all’Inferno, per aritmetico ossimoro, ci finisca il suo doppio scalognato. La maschera e l’interprete, ripensando anche all’epilogo del televisivo “Giandomenico Fracchia – Sogni proibiti di uno di noi”, in cui Villaggio, fedele al suo stile, riadattava il Walter Mitty di Danny Kaye. Con occhi ugualmente commossi, il Paese dà il proprio estremo, doveroso ringraziamento a qualcuno che forse non si aspettava un simile commiato, e chissà se lo avrebbe gradito; l’emisfero fantozziano continua indomito la propria leggenda. E a noi non resta che cantare come Ombretta Colli: Facciamo finta che / Tutto va ben, tutto va ben…

JEANNE, GLI OCCHI CHE (NON) SORRISERO

di Francesco Saverio Marzaduri

“Ogni volta che me la immagino a distanza la vedo che legge non un giornale ma un libro, perché Jeanne Moreau non fa pensare al flirt ma all’amore.”

FRANÇOIS TRUFFAUT

La sensualità non è una semplice componente di “Les amants”, uno dei primi titoli della Nouvelle Vague, ma il suo elemento basilare: sicché, quando il film esce, si dubita che possa ottenere il visto censura oltre i confini francesi. Si tratta del secondo lavoro realizzato da Louis Malle con l’allora compagna Jeanne Moreau, nel ruolo di un’impenitente adultera. Ugualmente però, nell’immaginario collettivo, non ci si è ancora separati dal fotogramma d’apertura di “Ascensore per il patibolo”, prima collaborazione tra i due: un primissimo piano sugli occhi malinconici e sommessi della protagonista al telefono che, come ne “La voce umana” di Cocteau, immediatamente catturano lo spettatore imponendogli di seguire per un’ora e mezza una figura solitaria – lei pure fedifraga – mentre si aggira tetramente per le vie di Parigi in cerca dell’amante, sulle note da brivido di Miles Davis. La consacrazione di Jeanne Moreau sullo schermo arriva a trent’anni, lei che nel cinema ci recita già da dieci e all’attivo ha già una ventina di titoli: in “Grisbi” di Becker, ad esempio, è la ballerina cocainomane che rivela al losco Lino Ventura il piano del vecchio Jean Gabin per la rapina all’aeroporto. Ma è Malle a cucirle addosso quell’allure da donna di mondo sensuale, energica e indipendente, dal fascino sottilmente cerebrale, e una bellezza dai tratti insoliti e marcati capace di resistere sessant’anni. Fino alla solitaria dipartita nel proprio appartamento di Parigi, nel bel mezzo di un’estate torrida e in un panorama ove la trasgressione, quale sinonimo di radicale mutamento culturale, è un quid destinato a essere soffiato via. Strani casi offre la vita: Jeanne viene a mancare lo stesso giorno di luglio in cui dieci anni prima moriva Michelangelo Antonioni, che la diresse ne “La notte” nei panni di Lidia, moglie infelice dello scrittore Mastroianni. Pure, la Francia saluta per sempre una delle proprie indelebili icone lo stesso mese in cui l’Italia si congeda da Paolo Villaggio. Nomi che, accostati, sono quanto di più insolito si possa immaginare; senonché il Caso, accomunandone la scomparsa a breve distanza, ne intreccia le figure nel comune ricordo, così come nel ’92 entrambi ricevettero il Leone d’oro alla carriera.

Spiccata antidiva per scelta, dall’incisività pari a quella di certe dive del passato, la Moreau incarna un’immagine di sensualità complementare alla bionda avvenenza di Brigitte Bardot dietro il cui sex appeal l’intero mondo fila: il suo è sinonimo di una disinvoltura intellettuale, esistenzialista e volitiva, dall’intelligenza acuta, profonda, sempre anticonformista. Non è casuale che ambedue siano chiamate a interpretare un’altra pellicola di Malle: lo spigliato “Viva Maria!”, che tuttavia non manca di qualche disappunto, malgrado il battage pubblicitario che ne accompagna la gestazione. A parte il citato “Ascensore per il patibolo”, risulta arduo però non coniugare quello sguardo inaccessibile, dalla sensualità matura e diretta e dall’indefinibile sorriso, al personaggio della libertina Catherine che Truffaut le regala in “Jules e Jim”. Amata da due uomini, che restano amici nel tempo nonostante il triangolo, Catherine è una femme fatale in cui incanto e tenerezza sovrastano tutto ciò che in genere esibisce il prototipo: a ricordarlo è il trattamento che infligge agli spasimanti, accordando volubilmente i favori ora all’uno ora all’altro, o escludendoli entrambi per un temporaneo capriccio. Come le sue azioni, quali dirigere la vettura su cui condurrà Jim a precipitare con lei nella Senna, senza rinunciare alla propria sorridente nonchalance. Catherine è l’incarnazione della misteriosa statua che ammalia i due uomini, la “donna ideale” dietro la cui aria sbarazzina non può che celarsi il presagio: il tourbillon da lei intonato alla chitarra in una celebre scena, che, come in ogni vicenda di amore giovanile “maledetto”, prelude all’improvvisa tragedia (non solo il suicidio, ma anche il rogo di vecchie missive degli ex amanti, che annuncia l’autodistruzione). Il medesimo tourbillon lo avrebbe cantato di nuovo, in compagnia di Vanessa Paradis, durante una delle ultime apparizioni in pubblico: inno-poetica di una bellezza segnata e ancora luminosa. Un’icona di “donna fatale” che funge da contraltare alla dark lady Eva nell’omonimo film di Losey, squillo d’alto bordo che fa perdere la testa a uno scrittore sino a ridurlo a uno stato di subornazione. L’esatto contrario della Christine de “Il treno” di John Frankenheimer, vedova in apparenza fredda e insofferente, prima di appoggiare la causa e proteggere (e invaghirsi di) Burt Lancaster.

Giacché, come qualcuno giustamente ricorda, è ozioso e scontato scrivere di un personaggio-simbolo quando viene a mancare, superfluo si fa il rovistare nella produzione cinematografica e televisiva in cui il volto di Jeanne Moreau ombreggia lo schermo, lungo praticamente l’intera storia del cinema. Sterminato è l’elenco di titoli, autori, interpreti, maestranze con cui l’attrice lavora, spesso in più d’una circostanza. Talora anche solo prestando la voce, il proprio suadente e inconfondibile timbro vocale reso rauco dal tabagismo, sufficiente a contraddistinguerne il mito. Per tacere del poliedrico contributo, eclettico ed instancabile, offerto come regista di due film (doveva dirigerne un terzo, con Juliette Binoche protagonista), documentari (l’ultimo dei quali incentrato su Lillian Gish), produttrice e scrittrice. Pure in televisione è chiamata a dirigere cinque episodi della serie “E.R. – Medici in prima linea”, salvo poi abbandonare il set durante il primo giorno di riprese. Infine, per due volte presidente di giuria a Cannes con vent’anni di intervallo tra l’una e l’altra, senza dimenticare l’aria di cinema respirata in privato come in pubblico, dal ménage con Tony Richardson (che la scritturò per “… E il diavolo ha riso” e “Il marinaio del Gibilterra”), all’unione con William Friedkin.

Jeanne Moreau è tante donne, di quelle che incontri nella vita o che sogni d’incontrare prima o poi. Quasi assenti i grandi personaggi che di solito attizzano le dive, se si esclude qualche lodevole eccezione (Margherita di Valois, Mata Hari, Sarah Bernhardt, Marguerite Duras), e forse per tale motivo poco incensata in proporzione a bravura e carisma, benché numerosi restino i riconoscimenti alla carriera. Semplicistico e riduttivo chiedersi quale grande cineasta ne sappia valorizzare al meglio talento e fascino. Molti suoi personaggi sono una fucina d’ispirazione per successive attrici (“Ogni volta che un attore recita, non si nasconde: si espone”, è un suo aforisma). Alcuni titoli da lei interpretati hanno significative influenze sulle generazioni di cineasti con cui in seguito Jeanne collabora, come in un continuum o in un cerchio che tende alla chiusura. “La notte” funge da modello d’ispirazione per Malle, Godard e Wenders, che la dirige per due volte (in “Al di là delle nuvole” al fianco dello stesso Antonioni). Ne “Il passo sospeso della cicogna” di Angelopoulos, l’attrice torna a recitare insieme a Mastroianni. E tra le prove “mature” degli anni Settanta, la Florence di “Mr. Klein” (ancora Losey) e quell’amaro saluto al cinema del passato ch’è “Gli ultimi fuochi” di Kazan. Nel conclusivo “Querelle de Brest”, Fassbinder “costringe” quella sfiorita bellezza a intonare la raggelante “Each Man Kills the Thing He Loves”: parafrasando qualcuno, tutti abbiamo (ancora) bisogno di quello sguardo. Tutti abbiamo bisogno d’amore. Poco importa se ognuno di noi (poi) uccide (solo) ciò che ama.