Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 5 FESTIVAL ED EVENTI

- 6 STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO

- 7 OCCHIO CRITICO

- 7.1 EMMANUEL MOURET. UNA RELAZIONE PASSEGGERA di Paola Brunetta

- 7.2 “MAIGRET”: OMBRA DEL PASSATO O PASSATO NELL’OMBRA? di Francesco Saverio Marzaduri

- 7.3 UN PENN SOTTOVALUTATO. “MISSOURI”, 1976 di Tullio Masoni

- 7.4 DUE FILM IRLANDESI “GLI SPIRITI DELL’ISOLA”, DI MARTIN MCDONAGH; “THE QUIET GIRL”, DI COLM BAIRÉAD di Paolo Vecchi

- 7.5 TRA IRAN E ARGENTINA: CINEMA DI GENERE E DI DENUNCIA di Marco Incerti Zambelli

- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 9 PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi

- 10 CREDITS

ABSTRACT

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

RISCOPERTE D’ARGENTO: “TI PIACE HITCHCOCK?” E “GIALLO” di Francesco Saverio Marzaduri

Nel pieno d’un florido periodo tra rassegne e omaggi al maestro del brivido, un’occasione per rispolverare due suoi prodotti, destinati rispettivamente al piccolo schermo e all’“home video”.

SAGGI

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE E IL CINEMA di Maurizio Villani

A cento anni dalla fondazione della Scuola di Francoforte sono analizzati i rapporti critico-estetici tra il cinema e due dai maggiori esponenti della Scuola: Walter Beniamin e Theodor Adorno, Muovendo da premesse teoriche simili i due autori giungono a valutazioni opposte sul valore dell’arte cinematografica.

THE TROUBLE WITH LIFE – AND DEATH di Paola Brunetta

Il saggio The Trouble With Life – And Death si pone come una riflessione sulla fragilità e sui bisogni dell’uomo a partire dall’analisi di un film di Sandra Wollner, The Trouble With Being Born (Austria, Germania, 2020), vincitore del premio speciale della giuria per la sezione Encounters alla Berlinale del 2020 ma accolto in maniera controversa (il festival di Melbourne, per esempio, ha deciso all’ultimo momento di non presentarlo) per come tratta il tema del rapporto tra umano e non umano. Racconta, infatti, la vita di Elli/ Emil, un androide che veste i panni di due persone che non ci sono più allo stesso modo in cui, in un’altra opera citata, gli androidi vanno a sostituire i partner che non abbiamo. Il saggio si conclude individuando il vero problema che gli androidi pongono in quello del nostro narcisismo e chiedendosi se ha senso costruire delle macchine che risolvono, oltre ai nostri problemi pratici, anche quelli emotivo-affettivi, come sembra che avverrà nel nostro futuro.

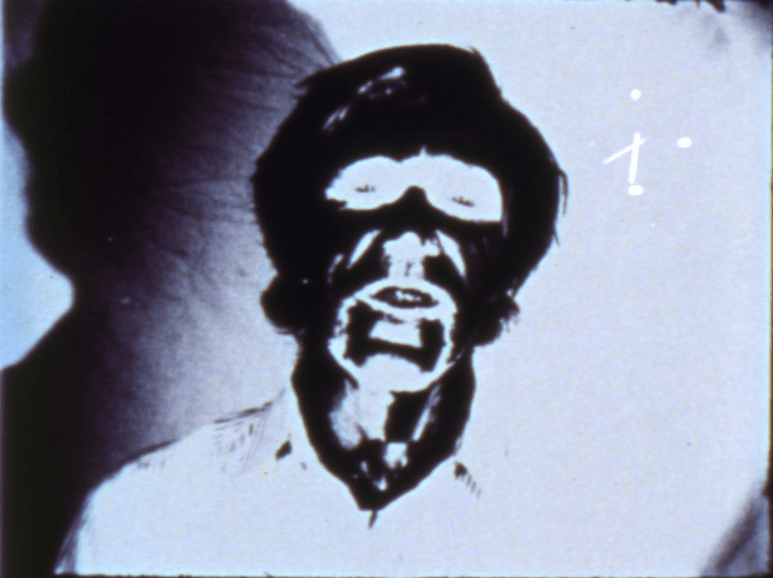

“PAURA E DESIDERIO” IL PRIMO FILM DI KUBRICK COMPIE 70 ANNI di Roberto Lasagna

Paura e desiderio, uscito 70 anni fa, è il primo lungometraggio di Kubrick, un titolo che si ritroverà un giorno ripudiato dal regista. Ma si tratta dell’esemplare incipit di quello che diventerà l’universo dell’autore, con i suoi tratti e le sue caratteristiche. Le visioni e le ossessioni di Kubrick affiorano con chiarezza in un contesto immaginario, simbolico e ugualmente circoscritto, dove la violenza si accompagna ad alcuni interrogativi che il cinema del regista americano solleverà in futuro con lucido disincanto

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

TREDICI CORTOMETRAGGI DI AUTORI FEDIC DI IERI E DI OGGI IN UNA RASSEGNA DEL CINEVIDEOCLUB PESARO di Paolo Micalizzi

Un’interessante iniziativa del Cinevideoclub Pesaro

DOCUME-IL DOCUMENTARIO PER ME di Gianluca Castellini

Interessante attenzione al Documentario da parte di Sedicicorto di Forlì

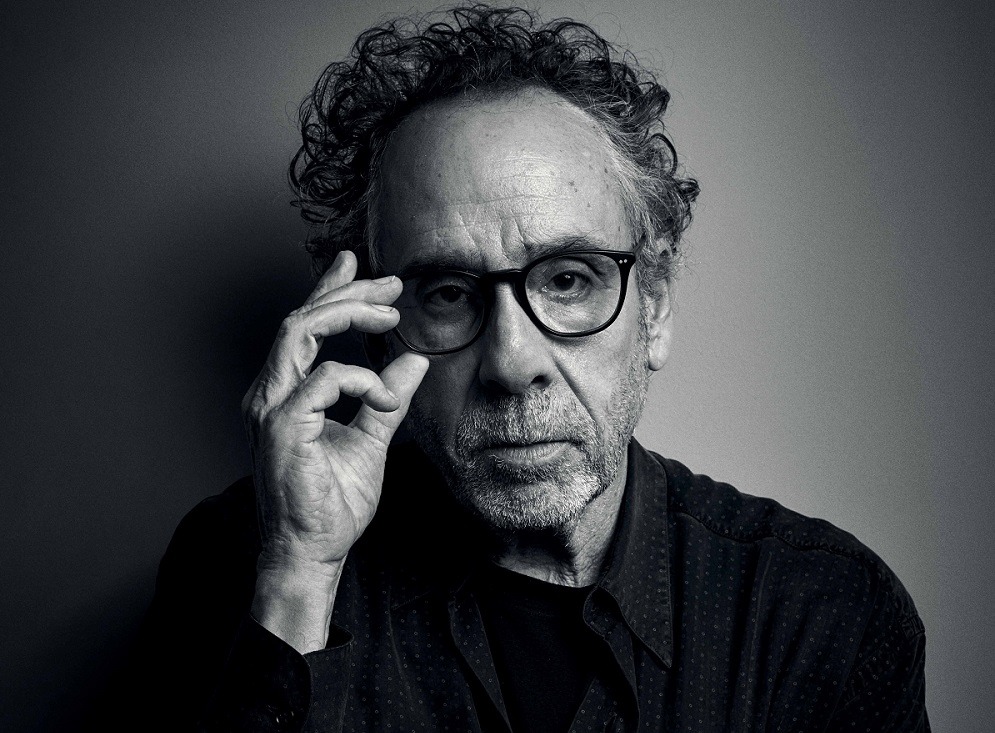

IL “TIM BURTON” DI MATTIA ALLEGRUCCI (CINECLUB CESARE PANDOLFI DI PESARO) di Giorgio Ricci

Un video-studio sul visionario Tim Burton.

FESTIVAL ED EVENTI

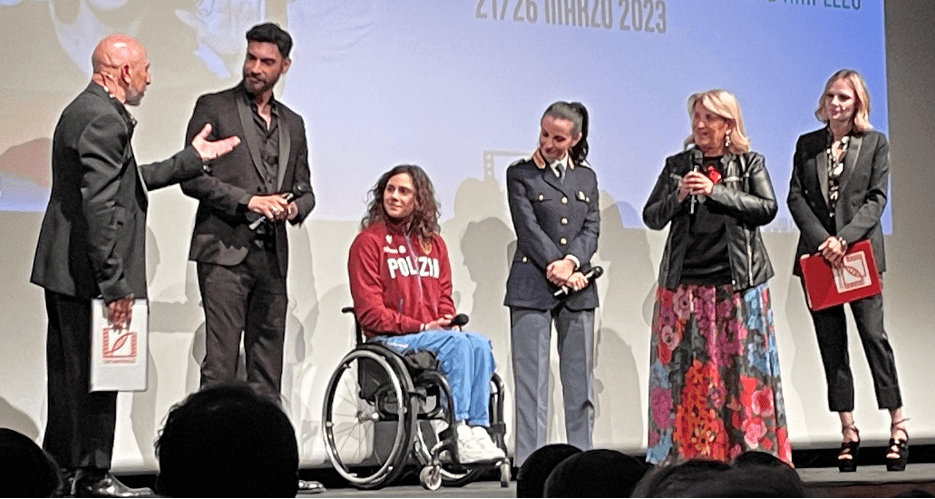

PREMI ED EVENTI AL PORDENONE DOCS FEST 2023 di Paolo Micalizzi

Resoconto di “Le voci dell’Inchiesta” di Pordenone

CORTINAMETRAGGIO

La XVIII edizione di Cortinametraggio vista da Paolo Micalizzi e Maurizio Villani

VENTISEI NUOVI TALENTI PER IL CINEMA ITALIANO AL FESTIVAL DI CORTINA di Paolo Micalizzi

NOTE DI UN CRONISTA di Maurizio Villani

STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO di Roberto Baldassarre

“BLEU SHUT” di Roberto Baldassarre

Il cortometraggio come mezzo per sperimentare tecniche narrative e di montaggio. “Bleu Shut” di Robert Nelson ne è un fulgido esempio, in bilico tra opera “classica” e performance visiva.

DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

ADONELLA MARENA, UN GRANELLO DI SABBIA NELL’INGRANAGGIO di Marcello Cella

La documentarista piemontese è stata sempre in prima linea nel raccontare le storie degli invisibili. Un ricordo ed una analisi dei suoi lavori a qualche mese dalla sua scomparsa.

OCCHIO CRITICO

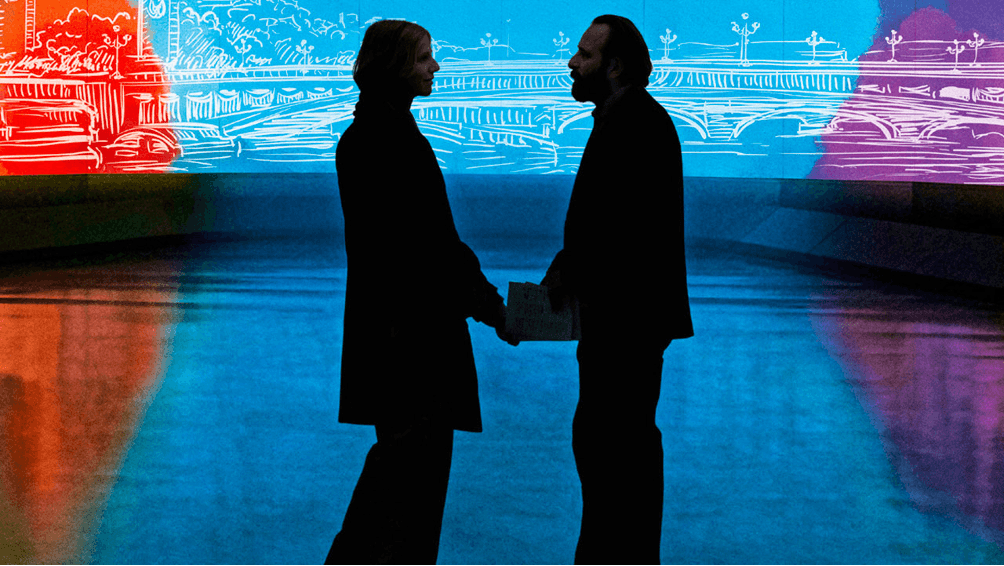

EMMANUEL MOURET. UNA RELAZIONE PASSEGGERA di Paola Brunetta

Dodicesimo lungometraggio di Emmanuel Mouret, regista, sceneggiatore e attore francese, “Una relazione passeggera” (“Chronique d’une liaison passagère”, Francia 2022), proveniente dal festival di Cannes, è la storia dell’incontro e della relazione tra Simone e Charlotte (Vincent Macaigne e Sandrine Kiberlain, magnifici), che non vogliono legarsi ma che si ritrovano uniti indissolubilmente.

“MAIGRET”: OMBRA DEL PASSATO O PASSATO NELL’OMBRA di Francesco Saverio Marzaduri

Trentesimo lungometraggio di Patrice Leconte, l’odierna rivisitazione del personaggio-chiave di Sime-non, nell’incarnazione di Gérard Depardieu, conferisce barlumi d’originalità a un esperimento “démo-dé”, dai toni dimessi, lividi e scabri. Un prodotto di spettri e proiezioni, ove la chilometrica distanza temporale, quella del ricordo in celluloide, perde inesorabile ai punti con quella, ben più dolente, dell’anacronismo narrativo.

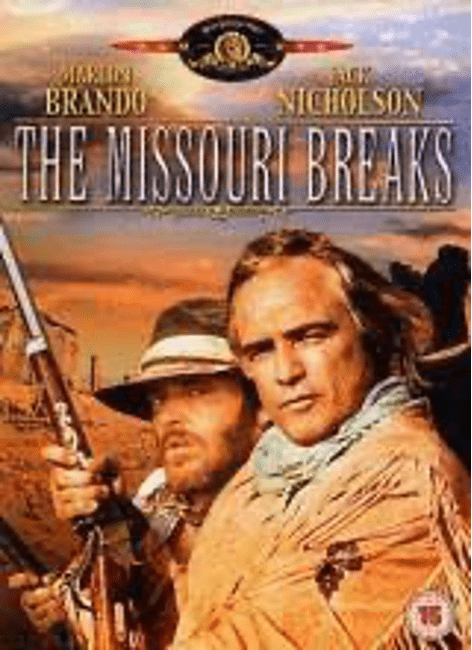

UN PENN SOTTOVALUTATO: “MISSOURI” (1976): EO, BALTHAZAR: SONO FRATELLI? di Tullio Masoni

“Missuri”. Montana 1870. Il proprietario di cavalli Davis Braxton assolda un “bounty Killer” per sgominare una banda di ladri. Terzo western di Arthur Penn, nel quadro di un genere criticamente rivisitato dal cinema americano degli anni ’70.

“EO”. A quasi sessant’anni da Au hasard Balthazar di Robert Bresson, Skolimowski propone una fiaba tragica con un asino come protagonista. E’ legittimo un confronto?

Masoni EO

A quasi sessant’anni da Au hasard Balthazar di Robert Bresson, Skolimowski propone una fiaba tragica con un asino come protagonista. E’ legittimo un confronto?

UE FILM IRLANDESI. “GLI SPIRITI DELL’ISOLA”, DI MARTIN MCDONAGH; “THE QUIET GIRL”, DI COLM BAIRÉAD di Paolo Vecchi

“Gli spiriti dell’isola” è un film su un genere di follia tipicamente irlandese, figlia di una natura matrigna, di un clima punitivo e di una vita sociale elementare, vissuta tra la chiesa e il pub. Qui il rapporto tra gli umani si gioca più sugli sguardi che sulle parole, tanto che anche le amicizie si interrompono nel silenzio, senza una vera e propria spiegazione. Girato nell’antico formato di 4:3, “The Quiet Girl” é un piccolo gioiello di sentimenti trattenuti, atmosfere sospese, gesti e sguardi che sostituiscono le parole, che si impone anche grazie alla recitazione di attori bravissimi e ben diretti, tra i quali va ovviamente segnalata l’incantevole

TRA IRAN E ARGENTINA: CINEMA DI GENERE E DI DENUNCIA di Marco I. Zambelli

Abstract: “Holy spider “e “Argentina 1985” , pur nella evidente diversità, hanno in comune un solido riferimento a generi classici, il noir e il legal thriller, ma trovano nel contesto nel quale avvengono le vicende, ambedue tratte da storie vere, una efficace capacità di denuncia e di impegno civile.

DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

ADONELLA MARENA, UN GRANELLO DI SABBIA NELL’INGRANAGGIO di Marcello Cella

La documentarista piemontese è stata sempre in prima linea nel raccontare le storie degli invisibili. Un ricordo ed una analisi dei suoi lavori a qualche mese dalla sua scomparsa.

PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi

Segnalazioni-recensioni di quattro libri su: Italo Svevo, Carl Theodor Dreyer, William Friedkin e l’Academy.

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

RISCOPERTE D’ARGENTO: “TI PIACE HITCHCOCK?” E “GIALLO”

di Francesco Saverio Marzaduri

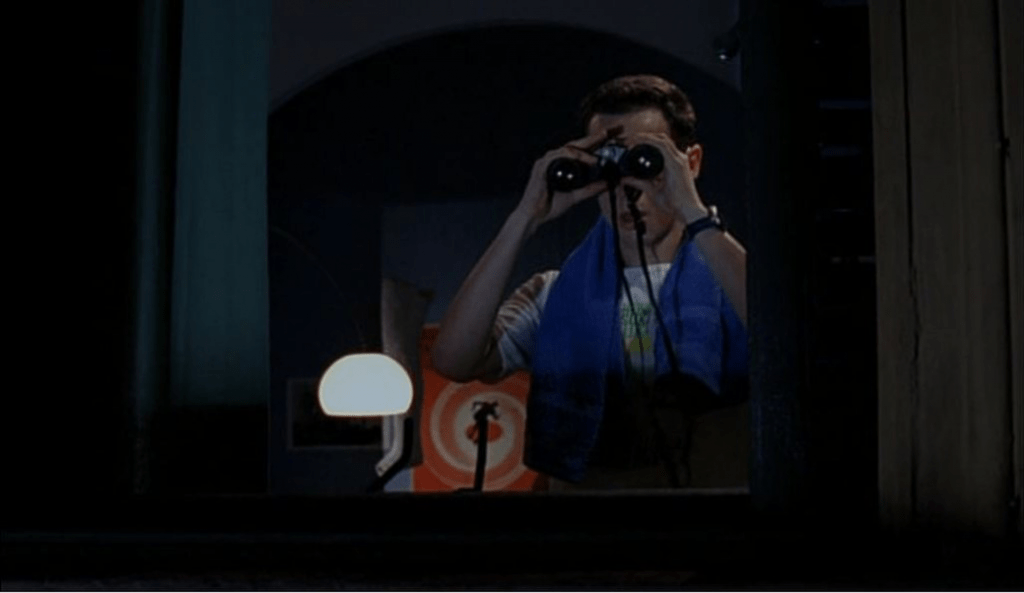

“Ti piace Hitchcock?”

In materia di piccolo schermo, nella serie “Storie incredibili” prodotta da Spielberg, ci si ricorderà di un episodio firmato da Todd Holland in cui un “teenager” ossessionato dal cinema horror, rievocando l’immortale doccia di “Psyco”, si ritrova invischiato in un incubo che lo impossibilita a distinguere il vero dalla finzione. E al centro de “La finestra della camera da letto”, girato da Curtis Hanson a ridos-so del segmento, è la disavventura del finto testimone di un’aggressione, che, alle prese con un gioco ritortosi contro di lui, è avvicinato dalla vittima della colluttazione per incastrare il colpevole. Di lustro in lustro, la giocosa voglia di emulare Hitchcock predispone un “pot-pourri” tra appassionati e “aficio-nados” sull’identico asse d’uno stucchevole “già visto”, spremendo succo e meningi, tanto da privare la fantasia di qualsiasi barlume d’idea. Non v’è dubbio che “La finestra sul cortile” sia da collocare tra i più amati e citati capolavori del maestro del brivido; né che negli stessi anni in cui collabora all’americano “Masters of Horror”, un Argento sessantacinquenne, non nuovo ai paradigmi televisivi, realizzi un “tv-movie” a coproduzione internazionale – negli States curiosamente raro – pensato qua-le pilota d’un telefilm, mai concepito, in quattro puntate replicando l’esperimento artistico collaudato anni addietro con “La porta sul buio”. Il cineasta romano non ha mai fatto mistero di appartenere alla combriccola degli affezionati, prediligendo Hitch quale eponimo ipertesto. Fatto sta che dai tempi della “trilogia degli animali”, con la quale nei primi anni Settanta inaugurò la propria filmografia, di acqua sotto i ponti, tra novità e sviluppi nella captazione del prototipo, ne è passata in abbondanza. Ed è cambiato il pubblico, per soddisfare il quale, una confezione-sunto che condensi l’orrifica visiona-rietà di Argento, costituisce un azzardo.

Appare visibile già in partenza la scommessa di offrire qualcosa di eccessivamente collaudato, coniu-gato a un differente parametro (la ricezione del mezzo filmico) e teso, laddove possibile, all’aggiornamento d’una disamina teorica: la sistematica inclusione di manifesti e locandine, da “Ver-tigo” a “Marnie”, sulle pareti d’una stanza o sulle vetrine d’un negozio di “home video”, è luogo cano-nico sin troppo palese di un’indagine, offerta grossolanamente, su un delitto avvenuto in un palazzo nel Torinese, di fronte a quello in cui dimora un occhialuto studente di cinema. “In realtà faccio me stesso – confessa il regista, qui anche sceneggiatore in compagnia del sodale Franco Ferrini – perché il pubblico vuole vedere Dario Argento che fa la tv, ma con la sua personalità. Ho cercato di realizzare ‘Ti piace Hitchcock?’ come un vero e proprio film, non come una fiction: con un ‘tourbillon’ di inqua-drature, inseguimenti, fughe, colpi di scena. Un po’ di realismo e un po’ di fantastico”. Sincerità ripa-gata a 360°, disseminata di immancabili feticci (una mano guantata che apre una porta, una pioggia scrosciante), e invenzioni quali la soggettiva dell’omicida o i primissimi piani su serrature scattanti, riplasmate secondo standard, senza trascurare l’apporto di effetti speciali visivi e sonori. Stile accolto da mezzo secolo nell’immaginario collettivo, cui il non dimenticato autore di “Suspiria” imprime “ad hoc” un tocco d’autoreferenzialità (l’“affiche” de “Il cartaio”, titolo immediatamente precedente) e di ovvia, quanto gratuita, sessualità. I cromatismi rossastri, da un certo punto in poi, sembrano addirit-tura riecheggiare la gotica atmosfera thrilling di cui il Nostro fu fautore, insieme a Pupi Avati – e l’incipit, con un bosco nell’Astigiano a far da cornice, riporta a “La casa dalle finestre che ridono”, con tanto di risate sguaiate da parte di due megere che s’apprestano in una stamberga a sacrificare una gallina.

Ma ancora una volta è una pellicola di Mario Bava – “La ragazza che sapeva troppo”, generalmente considerato il capostipite del giallo all’amatriciana – il punto di riferimento ché l’inverosimiglianza della situazione-spunto, con un protagonista coinvolto suo malgrado, svela l’origine di tanto (troppo) cinema italiano a tinte fosche. Persino in un’operazione televisiva non si fanno sconti a un “climax” in-quietante e sinistro, fomentato da luminosità e rumori ossessivi: si diceva, però, che il linguaggio mediatico imposto e autorizzato disinnesca la “politique” argentiana, e quasi l’addomestica, poiché l’autore rimane ancorato alla centralità del cinema e a una raggiera dilatata quanto inafferrabile, senza venir meno all’effetto grandguignolesco. Si vuole “liquidare” – constata l’acuto Roberto Pugliese – un preciso debito condotto al massimo sviluppo, smascherato in ogni tassello, ove scatole cinesi, “coup de théâtre”, doppi epiloghi non sono l’indizio più meritevole dell’analisi. Sicché, negli ineludibili difetti, il risultato è un divertito giochino citazionista che rastrella “pattern” hitchcockiani, nella fatti-specie rifacendosi a “L’altro uomo” (due ragazze caratterialmente differenti si frequentano di conti-nuo, e la genitrice di una è brutalmente assassinata), cannibalizzati, rimescolati e riproposti (la gam-ba immobilizzata di Giulio dopo un’accidentale fuga, l’istruttore di tennis con cui la madre del prota-gonista vorrebbe convolare a nozze, un corpo da salvare sospeso a mezz’aria da un parapetto, e così via). Elementi assemblati insieme ad altri di matrice affine, lungo una falsariga dichiaratamente me-tatestuale costellata di varianti, variazioni, deviazioni: a partire da un voyeurismo ricalcato da De Palma (e qui le musiche, vedi caso, sono curate da Pino Donaggio), in aggiunta a una pletora di ri-mandi ai classici (la tesi del giovane sull’espressionismo, e in particolare su Fritz Lang, cui si dedicava una strada in “Quattro mosche di velluto grigio”).

In sostanza, un bignami che s’interroga sul modello filmico, proprio e altrui, ove, relativamente al colpo di scena, il maggior pregio sta nel lavoro dell’attesa prima che nella biforcazione “suspense”-sorpresa, attraverso una dilatazione temporale tirata allo spasimo. Se la restituzione di tale “fatica” è ripagata nelle sequenze, eccessivamente prolungate, dell’inseguimento in motorino o del tentativo di annegare il protagonista, in ugual misura le carenze rientrano in una dissertazione analitica, dal dop-piaggio in asincrono all’imbarazzante recitazione (lo stesso Elio Germano offrirà di sé prove ben più apprezzabili). Ma superato il brogliaccio – la celluloide che si confonde e trasforma in malaugurata realtà – l’osservatore non si sorprende più di niente; e non bastano l’eterna misoginia, o l’ironico mo-ralismo nello sguardo finale di Giulio, a salvaguardare un discorso di “storia infinita” invero conclusa da un pezzo.

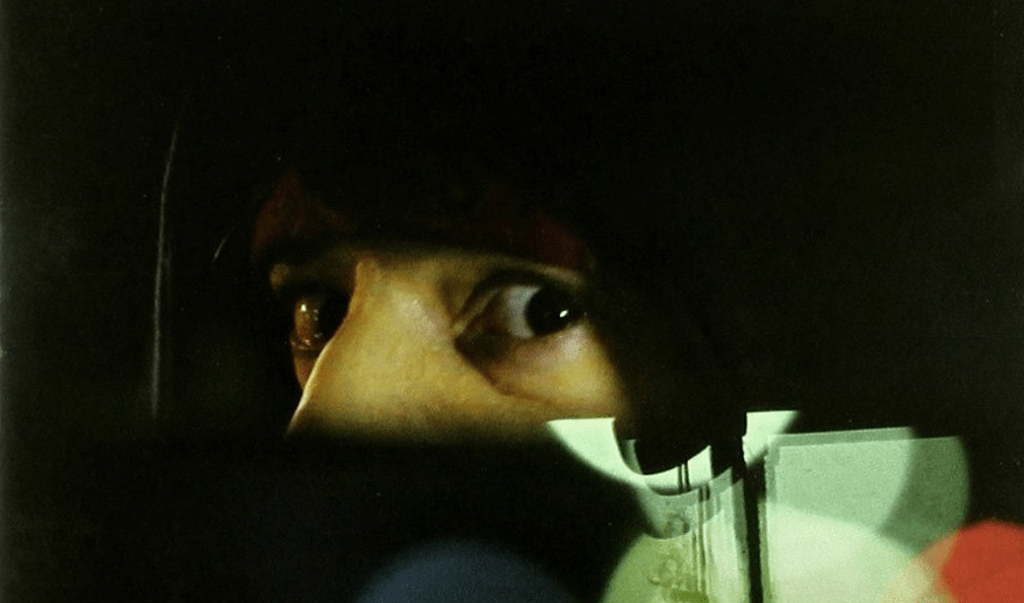

“Giallo”

Di “Giallo”, diciottesima fatica cinematografica di Argento è certo più nota l’ultima fase della gesta-zione che l’esito – che riguarda poi, soprattutto, la distribuzione sugli schermi. L’aspetto immediata-mente più curioso dell’esperimento, ragione prima del progetto, sta nella scommessa di proseguire il proprio percorso, si sa di che tipo, a mo’ di confezione televisiva postmoderna studiata per un pubbli-co “new age”. Non ci si contenta più di sangue e delitti: occorre azzardare esplorando, adottando a paradigma una figura di neo-paladino simile al “Dexter” dell’omonima serie, metodico tecnico foren-se della polizia scientifica, e serial killer animato da missione salvifica contro criminali sfuggiti alla giustizia. Coefficiente bastevole a testimoniare come il collaudato “topos” della doppiezza, portato avanti dalla narrativa, non cessi di fungere da innesco per prodotti ove la riproposta, in linea con la sperimentazione, acquista rilevanza nella disamina teorica prima che nel compimento. Corrispettivo dell’identità sottratta, nel corredo di proiezioni e identificazioni, il concetto freudiano di “doppio” prende vita quale esercizio di follia presso menti contorte, senza disperdere l’effetto perturbante nella speculare facciata della legge. Applicando la distinzione “doppelgänger”/“alter ego”, che implica quella proiezione-apparizione, in “Giallo” il bizzarro intrico è marcato da prototipi difformi nelle ri-spettive caratteristiche, complementari tanto da esser l’uno il surrogato identificativo dell’altro. Né sorprende che l’operazione sia finanziata da americani (un paio di firme statunitensi collaborano allo “script”), poi addirittura sottratta e manipolata.

A prescindere dall’interprete Adrien Brody, che il disegno del mostro restituisce dietro un trucco esa-geratamente grottesco (e uno pseudonimo “rétro” ne anagramma il nome), il film è la favola d’una comune solitudine, complice la carenza di affetti domestici, ove il trauma d’infanzia ereditato da “Profondo rosso”, con tanto di coltellaccio insanguinato, miscela la misoginia cara ad Argento con l’inclusione del guscio materno. Figure parimenti emarginate, l’ispettore Enzo Avolfi e la sua “dark (in)side”, Flavio Volpe, vivono e operano in spazi claustrofobici: tane buie e lontane dal grigio degli esterni, che entrambi preservano con parossistica gelosia – il primo nel seminterrato d’una questura, il secondo in un sotterraneo – da cui indotti a uscire attraverso l’icona di Emmanuelle Seigner. Costei simboleggia ambivalente il perduto legame protettivo, cordone ombelicale imposto all’ombroso (e ri-luttante) poliziotto e concesso all’omicida, assurto a estremo contatto con la sorella da lui rapita e seviziata. Condensando l’importanza della colpa, che un personaggio patisce ed espia mediante un’effigie vendicatrice, il protagonista bambino ammazza il matricida così come, adulto, farà altret-tanto con la metà oscura, a sua volta scottata da derisioni infantili; viceversa, accentuata da diffiden-za e apatia, l’alienazione di Avolfi introietta la presenza di Volpe – sin troppo esibita dal “make-up” di Sergio Stivaletti – riportando l’imperitura lotta Bene-Male su un’ambigua unilateralità, priva di nessi familiari (“Sei come lui… Sei un egoista!”, strilla Linda al mesto ispettore, che s’allontana dopo la resa dei conti, disprezzandone il “modus operandi”).

Antitetici sguardi di un’identica “persona”, sbirro e assassino costituiscono una coincidenza d’opposti in un genere dove non conta chi è cosa: rispettivamente giallo e scioglimento, preda e cacciatore so-no interscambiabili pedine la cui immissione è sufficiente a edificare il meccanismo, e l’equa conce-zione di “bellezza” ascrivibile all’abiezione-degradazione del corpo (“Odio le cose belle”, dice il piedi-piatti; “Sei brutta!”, esclama il “body double” torturando la modella Celine). Il corpo resta materia plastica da sfigurare, riplasmare, ripresentare in forma di codice criptico (la bocca di una vittima, or-gano rivelatore del biascicato indizio che scioglierà la matassa), laddove il comparto femminile, ri-spetto alla precedente produzione del cineasta, leggermente s’ammorbidisce: prima che nell’estetica, la donna “artificiale” lo è nell’assoluta distanza dall’esistenza (le straniere in Italia lontane dal loro “milieu”), come suggellerebbe un’accezione spazio-temporale (la reclusione e l’assenza dall’esterno), adibita a rimarcare la predilezione di ambienti chiusi in cui la femmina agisce. La traslazione d’una vittima mai passiva e all’occorrenza provocatrice, che si ribella e fugge, serba il comune sangue di chi, indomita eroina, non si dà per vinta: mai incline al Male, il proprio valore distintivo l’allinea all’antagonista Volpe per valicarlo nell’epilogo – forza d’animo e astuzia permettendo, volti a farne po-tenza irriverente e schiacciante. Il killer è anello di congiunzione tra le due parti, nonostante il turbine di rovesci vanifichi in nome d’una cieca giustizia (“Ha preso il taxi sbagliato”, sancisce l’ispettore).

Se il prologo nella sfera dell’alta moda riporta ai Vanzina di “Sotto il vestito niente”, il cui “plot” non fa mistero di guardare ad Argento, il coraggio nel reiterare una tipologia d’ambiente emulata e supe-rata fa di “Giallo” una proposta teorica di riflessione sul genere: oltreché riferito all’ittero del mostro, parte costitutiva del mosaico (ironicamente, il covo è situato in via Lazzaretto), il giallo non è arcano ma soluzione, unica ipotesi plausibile e necessaria per continuare a girare. Allargando la raggiera spostata su terreni congeniali, l’autore “passeggia” dentro sé stesso percorrendo una confezione di-sossata in ogni fotogramma: ancora una volta Torino, set prediletto per interi assetti o fugaci “patch”, l’attenzione al dettaglio (la siringa del maniaco alla luce d’una lampada), il gusto del tropo (dal teatro d’opera nell’incipit alla giovane malcapitata in taxi, sotto una pioggia scrosciante, sino al tipo di mor-te che fa Volpe), accludendo feticci hitchcockiani o presi a prestito da Antonioni (i flash fotografici dell’omicida, che scatta e rimira sanguinose istantanee). È però il dualismo tra ve-ro/inverosimiglianza, autentico detonatore aneddotico, a rivelarsi (gli spunti del lavoro e della fami-glia), nell’incongruenza e nei rischi di azioni prevedibili (il rivolgersi alla polizia e non essere dapprin-cipio creduti). E sempre per (in)verosimiglianza, senza venir meno a ipertesti di cronaca che riecheg-giano il documento-inchiesta di quarant’anni prima, la salvezza si concede per mera casualità (la so-pravvissuta Celine in un bagagliaio, come la superstite del Circeo). Cieca è la fortuna, quanto la chiave dell’enigma: gli “Occhiali neri” sono dietro l’angolo…

[1] “Giallo” è anche l’omonimo programma televisivo RAI cui il cineasta partecipò attivamente, spesso cimentandosi in una varietà di saggi delle proprie “specialità”.

SAGGI

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE E IL CINEMA

di Maurizio Villani

- La Scuola di Francoforte

1923-2023: ricorre quest’anno il centenario della fondazione della Scuola di Francoforte, nella sua denominazione ufficiale l’Institut für Sozialforschung. Il programma di ricerca della Scuola, soprattutto a partire dagli anni ‘30 del Novecento, sotto l’impulso del nuovo direttore Max Horkheimer, si diede come obiettivo quello di sottoporre le principali concezioni teoriche dell’età moderna ad un’analisi critica, che fosse nello stesso tempo una critica della cultura e una critica della società.

I pensatori che influenzarono maggiormente i francofortesi furono Marx, Hegel e Freud. Le concezioni filosofiche, artistiche e morali erano ricondotte alla struttura sociale e al suo divenire storico-dialettico. L’esito di queste analisi si rivelò radicalmente critico sia verso la società borghese – e la cultura in essa dominante, di stampo irrazionalistico, vitalistico o pragmatistico –, sia verso le realtà politiche “di sinistra”: il comunismo sovietico, ritenuto dai francofortesi una forma di capitalismo di stato trasformato da Stalin in un regime dispotico e il revisionismo socialdemocratico, incapace di opporsi al sistema capitalistico.

La scuola di Francoforte raccolse intellettuali di diversa specializzazione, che produssero studi originali per l’approccio multidisciplinare che li caratterizzò, ma che soprattutto seppero mantenere l’unità del metodo pur nella diversità degli ambiti di ricerca.

Con l’avvento al potere del nazismo nel 1933 i francofortesi, intellettuali marxisti perlopiù di origine ebraica, dovettero lasciare la Germania e si rifugiarono, quasi tutti, negli Stati Uniti, dove nel 1935 ripresero la loro attività restando fedeli alle impostazioni teoriche originarie. Nel 1950 l’Istituto per la ricerca sociale fece ritorno nella sede di Francoforte, influenzando in misura crescente il pensiero filosofico e politico della sinistra europea, fino a diventare una delle principali fonti di ispirazione dei movimenti rivoluzionari degli anni Sessanta.

Del tema del rapporto tra filosofia e cinema si occuparono direttamente Benjamin, Adorno e Horkheimer, nell’ambito di studi sull’industria culturale e sull’estetica.

L’interesse di questi pensatori ha riguardato il mutato significato che l’espressione artistica in generale e quella cinematografica in particolare hanno assunto nella società della comunicazione di massa, in cui i valori estetici o sono profondamente mutati in dipendenza dalla riproducibilità tecnica dell’opera d’arte o sono definitivamente compromessi dalla mistificazione ideologica e dall’omologazione imposte dalle logiche consumistiche. Comune è l’oggetto della riflessione teoretica, ma opposto l’esito dei giudizi di valore sul cinema: Benjamin rivaluta positivamente l’importanza della settima arte, mentre Adorno e Horkheimer ne denunciano gli aspetti manipolatori.

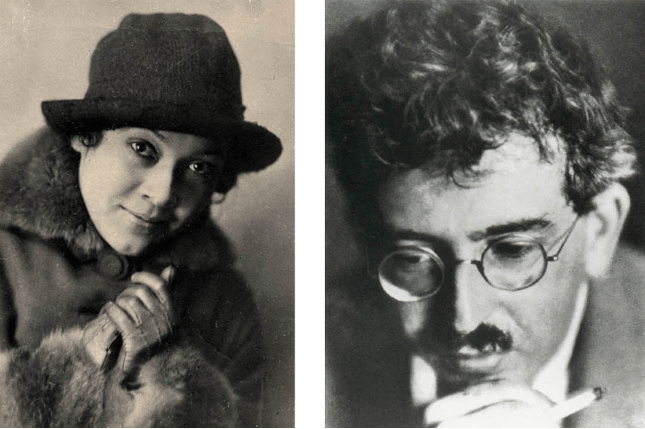

- Walter Benjamin

Walter Benjamin (1892 –1940) è una personalità irrequieta e un pensatore eclettico, che si è occupato di filosofia, di estetica, di letteratura, di sociologia, di misticismo ebraico. Fin dagli anni ’20 si è interessato al cinema, con particolare attenzione per quello sovietico. Nel suo Diario moscovita racconta di un periodo, tra il 1926 e il 1927, trascorso nella capitale russa, in cui si era recato per seguire Asja Lacis, un’attrice e una rivoluzionaria bolscevica conosciuta durante una vacanza a Capri, di cui era pazzamente innamorato. Lì entrò a far parte di un complicato triangolo amoroso di cui faceva parte anche il marito di Asja.

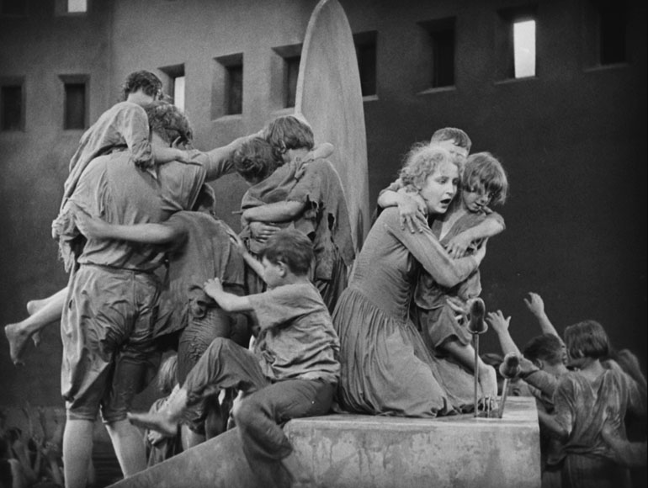

Nel Diario Benjamin testimonia del suo grande interesse per la cinematografia russa di quegli anni; poi fa riferimento a “discussioni incandescenti” riguardanti l’ultima scena di “Metropolis” di Fritz Lang, film uscito in quei mesi. Assoluto capolavoro del cinema espressionista, “Metropolis” mette in scena, in un immaginario fantascientifico, un conflitto di classe tra l’opulenza dei capitalisti e le condizioni di sfruttamento degli operai.

La sceneggiatura del film è di Thea von Harbou, moglie di Lang, e prevede che nella sequenza finale si raggiunga l’intesa tra gli operai e il padrone per tramite di un mediatore che arriva a portare tra il popolo pace ed armonia. Questo finale – oggetto delle discussioni tra Benjamin e i suoi interlocutori moscoviti – venne in seguito ripudiato da Lang, il quale aveva pensato ad una conclusione in cui il conflitto sociale esplodeva in una ribellione violenta che portava alla distruzione della città,

La valenza ideologica del film e le sue controverse interpretazioni vanno riferite alla complessa realtà politico-culturale degli anni ’20-‘30 in Germania: si tenga presente che Thea von Harbou aderì al Partito nazista, mentre Lang, di famiglia ebraica, lasciò la Germania per raggiungere gli Stati Uniti.

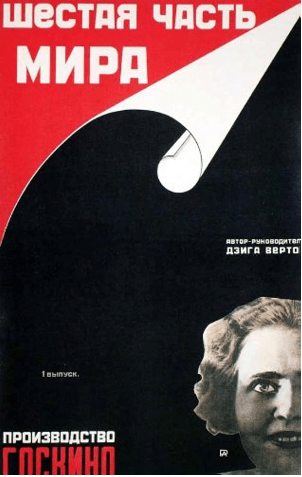

Benjamin, tornato a Berlino, nel 1927 scrisse un saggio Sulla situazione dell’arte cinematografica in Russia [«Zur Lage der russischen Filmkunst, in «Die literarische Welt», anno III, n. 10], (Benjamin, 2013). Il saggio dà conto della ricezione del cinema sovietico in Germania (si citano la “Corazzata Potëmkin” di Ejzenstejn e il documentario “La sesta parte del mondo” [“Šestaja čast′ mira”, 1926] di Vertov). Il tono complessivo del saggio è assai critico sullo stato della cinematografia sovietica negli anni in cui si sta affermando il totalitarismo staliniano.

Nella conclusione dell’articolo Benjamin scrive: «Tutti i problemi posti al centro delle discussioni sono per il cinema (proprio come per la letteratura) problemi di contenuto. Con la nuova epoca della pace civile essi sono entrati in un periodo difficile. Il cinema russo troverà una base sicura solo quando i rapporti della società bolscevica (e non solo della vita dello stato!) saranno abbastanza stabili da poter sostenere una nuova “commedia sociale”, nuovi ruoli e nuove situazioni tipiche».

Negli anni Trenta Benjamin approfondisce analiticamente le trasformazioni tecniche che, a suo parere, hanno sovvertito totalmente la funzione e il ruolo dell’arte nella società contemporanea. Il risultato di questi studi è L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, pubblicato nel 1936: saggio in cui il cinematografo è descritto come la forma d’espressione tipica del Novecento che ha introdotto uno dei più decisivi punti di frattura con la tradizione dell’estetica precedente.

Da un lato, secondo Benjamin la riproduzione tecnica dell’immagine comporta una perdita: la generale distruzione dell’aura, vale a dire della costellazione simbolica che avvolge l’opera d’arte intesa come unica, autentica e irripetibile. La perdita dell’aura genera un cruciale mutamento delle forme artistiche e della loro diffusione, che sempre più le fa assimilare a prodotti di consumo. Il cinema, allora, tenterà di ritrovare l’aura negata attraverso il culto del divo: «Il cinema risponde al declino dell’aura, costruendo artificiosamente la personality fuori dagli studi: il culto del divo, cerca di conservare quella magia della personalità che da tempo è ridotta alla magia fasulla propria del suo carattere di merce» (Benjamin, 1991, p. 34).

Da un altro lato l’epoca della riproducibilità tecnica comporta un guadagno: il consumo di massa dell’arte instaura un processo di politicizzazione della cultura.

Il cinema si pone in contrapposizione dialettica con la concezione aristocratica dell’arte, poiché questa non è più in grado di rappresentare le esigenze della contemporaneità. Si ottiene così una democratizzazione dell’arte, che diventa autenticamente popolare, realizzando uno degli obiettivi emancipativi impliciti nella visione di Benjamin del materialismo storico.

Il cinema modifica il rapporto delle masse con l’arte, infatti «da un rapporto estremamente retrivo, per esempio nei confronti di un Picasso, si rovescia in un rapporto estremamente progressivo, per esempio nei confronti di un Chaplin. (…) Al cinema l’atteggiamento critico e quello del piacere del pubblico coincidono».

In un articolo scritto nel 1929, intitolato Chaplin: sguardo retrospettivo, Benjamin recensendo il film “La donna di Parigi” (“A Woman of Paris”, 1923) diretto e prodotto da Charlie Chaplin scrive che «nei suoi film Chaplin si è rivolto al sentimento più internazionale e più rivoluzionario delle masse: il riso» (Benjamin, 2013).

In questa analisi sul cinema vanno almeno citati due temi: quello della percezione delle immagini e quello della valenza politica del cinema.

Riguardo al primo punto Benjamin sostiene che la riproduzione tecnica dell’immagine comporta un profondo cambiamento delle forme della percezione. Il cinema rende accessibili aspetti prima irraggiungibili all’uomo, potenziando la capacità visiva e sensoriale e trasformando i processi percettivi, che passano da una dimensione individuale a una collettiva.

Le possibilità di conoscere e operare si dilatano su quel mondo di cui i mezzi di riproduzione tecnica restituiscono un’immagine, che non è mai una semplice rappresentazione del reale, ma una costruzione artificiale. Questa finzione permette di guardare altrimenti la realtà e le sue mutazioni. Il montaggio, di cui Benjamin riconosce la centralità nella costruzione filmica, crea quindi una seconda natura dei fatti, mostra ciò che sta dietro il visibile e che lega profondamente il cinema e il pensiero, la nuova tecnologia e la filosofia.

Sul tema della funzione politica del cinema Benjamin mette bene in luce la doppia e ambigua valenza che la nuova arte può avere.

Per un verso il cinema può essere un’arma di propaganda, di indottrinamento e di persuasione di cui sia i regimi totalitari sia quelli liberal-democratici si servono per condizionare le masse attraverso un’opera di estetizzazione della vita sociale e politica.

Ma, per un altro verso, per mezzo di una opposta opera di educazione politica, il cinema può far nascere una coscienza critica nelle masse degli spettatori, che comprenderanno come divertirsi non significhi necessariamente essere d’accordo.

«Benjamin, pur essendo vicino ad esponenti dell’Institut für Sozialforschung di Francoforte come Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, non ne condivide dunque la diagnosi totalmente pessimista sull’arte di massa: se sussiste il pericolo di una sua utilizzazione ai fini del fascismo, come il filosofo mostra al termine del saggio, la rivoluzione tecnica e la democratizzazione della fruizione implicano in potenza inclinazioni “progressive”. Quando Benjamin parla di una “politicizzazione dell’arte”, da opporre alla “estetizzazione della politica” perseguita dal fascismo, non si riferisce a un’adesione contenutistica ai temi del realismo socialista, ma intende indicare gli sviluppi di questa ricezione collettiva e critica» (Angelucci, 2014, p.104).

- Horkheimer e Adorno. Il cinema come industria culturale

All’opposto di quanto sostiene Benjamin, Max Horkheimer (1895-1973) e Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969) ritengono che il cinema sia uno strumento di annullamento della personalità dei singoli e della loro capacità di opporsi al modello capitalistico di società.

Lo spettatore cinematografico è privato delle sue facoltà creative e di pensiero, assorbito completamente dalla trama e dai personaggi.

L’interesse di Adorno per il cinema data a partire dalla fine degli anni Venti del Novecento. Rivelatrici sono le osservazioni che scrive in numerose lettere all’amico Walter Benjamin. Nel 1934 Adorno trascorre una giornata visitando gli studi cinematografici di Neubabelsberg vicino a Potsdam, conosciuti per essere i secondi più antichi studi al mondo. Nel 1936 descrive l’esperienza in una lettera a Benjamin, in cui denuncia il mimetismo oggettivizzante del linguaggio filmico: «la realtà è sempre costruita con un attaccamento infantile al mimetico e poi “fotografata”». In un’altra lettera a Benjamin, a proposito di “Sogno di una notte di mezza estate” (A Midsummer Night’s Dream. 1935) di Max Reinhardt, scrive che le ambizioni del film di raggiungere la stessa dimensione “auratica” portano inevitabilmente alla distruzione dell’aura.

Con l’affermarsi del regime nazista sia Horkheimer che Adorno devono lasciare la Germania e dopo vari spostamenti in Europa e negli Stati Uniti, si ritrovano a Los Angeles nel 1941. Nella metropoli californiana Adorno ebbe modo di conoscere da vicino il mondo di Hollywood e di intrattenere rapporti con attori e autori degli Studios. In vari scritti manifestò la sua ammirazione per Chaplin, da cui ebbe il “privilegio” di essere imitato, come racconta nel breve saggio “Twice Chaplin”.

Il periodo californiano fu particolarmente fecondo per Adorno, che lavorò intensamente in collaborazione con Horkheimer. Da questo lavoro in comune uscì Dialettica dell’illuminismo (pubblicato nel 1947, ma scritto durante l’esilio americano tra il 1941 e il 1944). All’interno di questo saggio, nel capitolo dedicato all’«Industria culturale» si trova la sintesi più compiuta delle tesi dei due francofortesi sul cinema. In esso si legge: «Quanto più fitta e integrale è la duplicazione degli oggetti empirici da parte delle sue tecniche, e tanto più facile riesce oggi far credere che il mondo di fuori non sia che il prolungamento di quello che si viene a conoscere al cinema. A partire dalla subitanea introduzione del sonoro il processo di riproduzione meccanica è passato interamente al servizio di questo disegno. La vita – almeno tendenzialmente – non deve più potersi distinguere dal film sonoro. (…) L’impoverimento dell’immaginazione e della spontaneità del consumatore culturale dei nostri giorni non ha bisogno di essere ricondotto, in prima istanza, a meccanismi di ordine psicologico. Sono i prodotti stessi, a cominciare dal più caratteristico di tutti, il film sonoro, a paralizzare quelle facoltà per la loro stessa costituzione oggettiva.» (Horkheimer Max.; Adorno T. W. 1966, pp. 132-134).

Il passo riportato si riferisce al cinema hollywoodiano, che (assieme alla musica leggera) è una delle forme di cultura legate allo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa. A giudizio dei due autori i media costituiscono un sistema secondario di sfruttamento, di dominio, di mercificazione e di integrazione, grazie al quale il capitalismo avanzato subordina qualsiasi attività culturale, alta o bassa che sia, a un unico scopo: fare dello spettatore un consumatore.

Lo spettatore cinematografico perde ogni capacità critica di immaginare mondi alternativi e finisce per considerare la realtà come il proseguimento dello spettacolo visto al cinema. Egli non decide più autonomamente, ma è in balia di una società che lo manipola a piacere imponendogli l’adesione acritica a valori precostituiti. Anche se crede di sottrarsi, nel tempo libero, ai rigidi meccanismi produttivi, in realtà il sistema economico determina così integralmente la fabbricazione dei prodotti di svago, che ciò che consuma sono solo copie e produzioni del processo lavorativo stesso. L’industria culturale, quindi, ben lungi dall’elevare le masse al mondo dell’arte è in realtà un dispositivo di conservazione volto a perpetuare la società esistente.

«Da Henny Porten a Clark Gable, la star del cinema, come istanza iconica della trasformazione di un essere umano in merce, è vista da Adorno come la fase finale di un processo di liquidazione: la liquidazione dell’espressività, della singolarità e dell’individuazione – quest’ultimo essendo un concetto fondamentale della Teoria Critica, per il quale è una pietra di paragone di emancipazione, libertà e giustizia. Meglio Greta Garbo che Mickey Rooney, ma meglio “King Kong” che Greta Garbo» (Brezen, 2021).

Adorno e Horkheimer, mentre stavano elaborando le critiche all’industria culturale e, in particolare al cinema, entrarono in contatto con la comunità dei cineasti hollywoodiani e vennero coinvolti nel 1941 nella produzione di un film sperimentale, provvisoriamente chiamato “The Accident” (“L’incidente”), che faceva parte di un Progetto di ricerca sull’antisemitismo. Il film, che intendeva verificare gli atteggiamenti discriminatori nei confronti degli ebrei, non superò la fase del soggetto, anche se fra il 1943 e il 1946 Adorno ne scrisse parecchi trattamenti.

Questo fatto mostra la complessità, e anche la contraddittorietà, del rapporto di Adorno e Horkheimer con l’industria cinematografica, da un lato fatta oggetto di una critica radicale, dall’altro riconosciuta come interlocutrice per una collaborazione produttiva.

Nel 2018 a Venezia la Fondazione Prada presentò la mostra Machines à penser, a cura di Dieter Roelstraete, un progetto che esplorava la correlazione tra le condizioni di esilio e i luoghi che favorirono la riflessione, il pensiero e la produzione intellettuale di tre fondamentali figure della filosofia del XX secolo: Heidegger, Wittgenstein e Adorno. Di quest’ultimo fu analizzata la condizione di esilio a Los Angeles, presentando la riproduzione del salotto della sua casa californiana: un interno borghese che avrebbe potuto benissimo essere la scenografia di un film hollywoodiano. Un altro elemento che rende complessa la relazione di rifiuto/integrazione nella società borghese da parte dei francofortesi.

A tale riguardo è nota la sarcastica battuta di György Lukács, che descrisse i francofortesi come ospiti in una lussuosa suite del metaforico “Grand Hotel Abisso”, nel quale potevano dedicarsi a contemplare l’abisso della crisi della modernità che si apriva sotto di loro seduti in comode poltrone «tra pasti eccellenti e intrattenimenti artistici».

La critica adorniana mette spesso in relazione il cinema e la musica popolare, l’uno e l’altra forme espressive che si affidano entrambe a tecniche di registrazione la cui riproduzione dipende da organizzazioni industriali, che le trasformano in prodotti culturali mercificati e in potenti strumenti di propaganda e di falsificazione.

Il nesso cinema-musica è centrale nella collaborazione tra Adorno ed Hanns Eisler, che portò alla scrittura del volume Composing for the films (1947). Il libro nacque con la specifica esigenza di illustrare agli “addetti ai lavori” quali fossero le condizioni nelle quali il compositore di musica per film lavora all’inizio degli anni Quaranta del secolo scorso. Gli autori si scagliarono con veemenza contro le pratiche vigenti nelle grandi case di produzione. Lo studio apparve a firma del solo Eisler fino al 1969. Adorno, infatti, decise di ritirare il suo nome per non essere associato alle idee politiche del co-autore. Eisler, accusato di comunismo, era in quel momento sotto indagine della Commissione per le attività antiamericane. La sentenza che ne seguì portò all’espulsione di Eisler dall’America e al suo rientro a Berlino Est.

- Adorno: la rivalutazione del cinema negli anni ’60.

Nei primi anni ’60 Adorno ritornò a prendere in esame le tesi centrali di critica del cinema espresse nella Dialettica dell’Illuminismo negli anni ‘40. Lo fece in particolate in due saggi “Resumé sull’industria culturale” e “Film Transparency”, pubblicati nella raccolta Parva Aesthetica. Saggi 1958-1967. Il concetto di Aesthetica, volutamente citato in latino, intende alludere ad un’estetica non-normativa, che non aspira più a definire modelli e valori artistici universali, ma che propone modi problematici di pensiero critico sull’arte. Nei due saggi citati Adorno riformula alcune sue posizioni teoriche indicative di una rivalutazione del cinema, che passa attraverso nuove tesi relative ai rapporti tra arte e tecnica, tra immagine e scrittura, tra natura e bellezza, tra tempo e movimento, tra fruizione artistica e mezzi di comunicazione di massa.

Ad influenzare la “svolta” adorniana ha certamente concorso la pubblicazione nel 1962 del Manifesto di Oberhausen, in cui un gruppo di giovani cineasti (Rainer Werner Fassbinder, Margarethe von Trotta, Alexander Kluge, Hans-Jürgen Syberberg, Volker Schlöndorff, Edgar Reitz e Wim Wenders e altri) denunciava una situazione di crisi del cinema tedesco e auspicava la nascita di un nuovo cinema libero da condizionamenti commerciali, culturali ed estetici. Adorno era molto amico di Alexander Kluge, la cui influenza fu determinante nello stimolare le considerazioni del filosofo francofortese.

Riflettendo sul vincolo realistico dell’immagine fotografica – cui in precedenza veniva imputata l’arretratezza del cinema rispetto alle altre arti – Adorno riconosce ora che il cinema più avanzato ha saputo sviluppare tecniche di montaggio in grado di dissolvere l’aderenza del negativo fotografico all’oggetto rappresentato. Qui è evidente il confronto, non privo di aspetti critici, con le tesi sul montaggio, volto a bloccare ogni sorta di empatia e a sviluppare un’intelligenza critica, espresse da Benjamin, ne L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica.

Appartiene a questa riconsiderazione del rapporto tra fruizione artistica e mezzi di comunicazione di massa la conclusiva formulazione che Adorno presenta sulla consapevolezza raggiunta dai consumatori dei prodotti dell’industria culturale. Se nella Dialettica dell’Illuminismo la coscienza individuale finiva per nullificarsi nel processo del produrre per consumare, negli scritti di Parva Aesthetica Adorno, anche sulla base di molte rilevazioni demoscopiche (riprese nelle Tesi di sociologia dell’arte, 1979) riconosce che la propaganda ideologica trasmessa dai film non viene necessariamente assimilata in modo passivo degli spettatori, i quali mantengono una capacità di distanziamento tra i contenuti dei messaggi trasmessi nei prodotti dell’industria culturale e la loro ricezione nella coscienza individuale, che così riesce a conservare una sua capacità critica.

Note sito-bibliografiche

Adorno Theodor W. and Benjamin Walter (1999) The Complete Correspondance 1928–1940, Henri Lonitz (ed), trans. Nicholas Walker (Polity Press: Cambridge).

Adorno Theodor; Eisler Hanns. (1947), Composing for the films, New York: Oxford University Press, (tr. it. Theodor W. Adorno, Hanns Eisler, La musica per film, Roma, Newton Compton Editori, 1975)

Adorno, T.W. (1979), Parva Aesthetica. Saggi 1958-1967 (1967), tr. it. di E. Franchetti, Feltrinelli, Milano.

Angelucci D. (2014), Filosofia del cinema, Carocci editore, Roma.

Benjamin W. (1991), L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino.

Benjamin W. (2013), L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità tecnica e altri saggi sui media, a cura di Giulio Schiavoni, RCS Libri, Milano.

Brenez N. (2021), T.W. Adorno: Cinema in Spite of Itself – But Cinema all the Same, in

https://www.sabzian.be/text/tw-adorno-cinema-in-spite-of-itself-%E2%80%93-but-cinema-all-the-same

Horkheimer Max; Adorno T. W. (1966), Dialettica dell’Illuminismo, tr. it. di R. Solmi, Einaudi, Torino

“THE TROUBLE WITH LIFE – AND DEATH”

di Paola Brunetta

Non leggo mai niente prima di vedere un film perché voglio essere neutra il più possibile, terreno vergine che possa stare in ascolto totalmente, carta bianca su cui andranno scritte le impressioni che il film suscita in me, sulle quali si potrà costruire, poi, l’interpretazione. Per cui, oggi, di “The Trouble With Being Born” di Sandra Wollner non sapevo nulla, al di là del rimando a Cioran. E mi sono lasciata guidare.

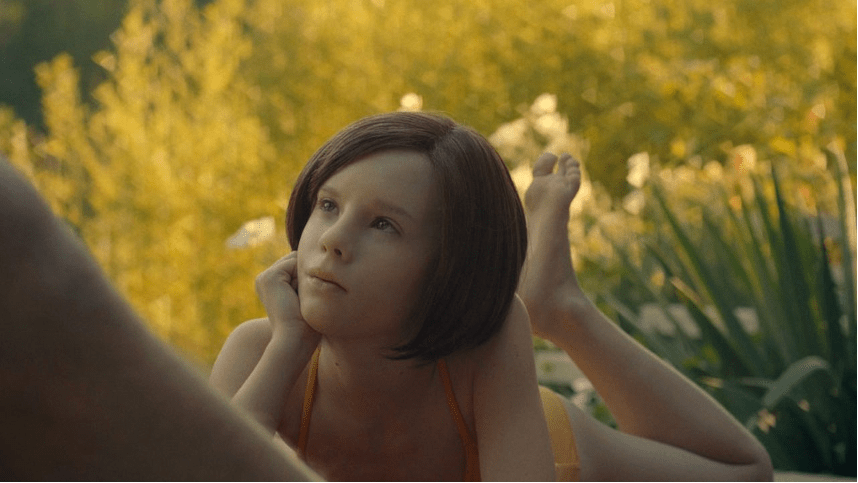

L’inizio sembra un film francese, estate, acqua (di una piscina privata), vegetazione, atmosfera, piccoli animali; un uomo disteso su una sdraio e una bambina che gioca. Poi una casa modernissima nel verde della campagna/ bosco, i due che parlano, che si avvicinano, la voce fuori campo della bambina, Elli, che racconta del legame molto stretto che ha con questo padre con cui fa cose che la madre non le permetterebbe di fare, come stare tanto tempo in acqua o stare sveglia tutta la notte. La nostra mente di spettatori a questo punto corre su tematiche forti, ci sarà un incesto? Sarà questo, il tema del film? Le immagini successive avallano e non avallano quest’ipotesi, c’è lui che compra un vestito bianco alla figlia, quasi un abito da sposa, e che le si stende al fianco e poi balla abbracciato a lei, ma anche l’affetto normale tra un padre (separato dalla moglie, si presume) e la figlia che vede per poco tempo, in questo caso la stagione estiva, come la ragazzina dice nel suo monologo in voice over. Si profila però anche un altro filo narrativo, che si fa sempre più grosso ed importante: la bambina è reale, o è un androide? Dei dettagli ci fanno pensare fin da subito alla seconda possibilità, in effetti: il salvataggio in piscina (troppo tardivo per un essere umano) e un piccolo blocco dei movimenti corporei che si potrebbe, però, ricondurre a una malattia (si aprirebbe, così, un altro filo tematico); ma ad un certo punto i due sono in bagno e lui le sistema la lingua e poi le cura una ferita chiaramente non umana, anche se ciò ci viene mostrato per frammenti di pochi secondi, e a questo punto abbiamo la conferma che, sì, la bambina è un androide che il protagonista tiene con sé e a cui racconta una storia, secondo cui lei sarebbe, dieci anni prima, scappata dalla casa della madre per raggiungerlo a Belgrado, dove si sarebbero coricati insieme ascoltando una canzone, la loro canzone. Della fuga in realtà veniamo a sapere più tardi, dalla TV; per ora lui le parla di Belgrado dieci anni prima, e la bambina-androide localizza il tutto in un bosco, in cui lei ha camminato tanto per raggiungere il papà, mentre qualcuno la cercava.

Sembra essere questo, l’insistenza della bambina su questa fuga che non si capisce quando sia collocata precisamente (dimenticavo: un elemento chiave, che ci fa anche capire che Elli è un androide, è il fatto che non ha il senso del tempo e che sembra apprenderlo dal padre, da quello che lui racconta); ma può essere anche la fine dell’estate, in coerenza con quanto la bambina ha detto fino a quel momento, che sarebbe stata lì, dal papà, nel tempo dell’estate; sembra essere questo, dicevo, il motivo per cui l’uomo, ad un certo punto, porta l’androide alla madre anziana, dicendole di tenerlo: ci andrà sicuramente d’accordo. Lì c’era una villa bellissima, qui un piccolo appartamento in un condominio di periferia; lì un gatto, qui un cane. Lì la modernità, qui il senso della decadenza semplice e discreta dell’abitazione di una persona di una certa età, con il suo carico di ricordi. Ed è qui che si innesta la seconda parte del film.

La donna tratta, o meglio cerca di trattare, la ragazzina-androide come sua nipote e le mostra le foto di famiglia, parlandole in particolare di un fratello, Emil, che è morto giovane dopo una colluttazione con lei, nella quale lei si è fatta molto male, un taglio alla testa che ora, per fortuna, non si vede quasi più. La porta a fare la spesa in un centro commerciale lì vicino, paesaggio urbano squallido e affascinante sapientemente fotografato da Timm Kröger, come tutto il film del resto e come, anche, è sapiente la regia (l’opera, alla Berlinale del 2020, ha vinto il premio speciale della giuria per la sezione Encounters); lei, la bambina e il cane. Ma presto la presenza dell’androide in quello spazio angusto diventa inquietante, forse per i ricordi che suscita, e dopo che la donna ha chiamato il figlio per dirgli che non la vuole più con sé, vediamo un tecnico che la sta riprogrammando in modo tale che sia Emil, il fratello morto giovane (e qui al critico o anche al semplice spettatore cinematografico si aprono altri file mentali, “Alps” di Yorgos Lanthimos, “Family Romance”, LLC di Werner Herzog e “I’m Your Man” di Maria Schrader, su cui torneremo); non prima che l’androide abbia sentito, al telegiornale, la storia di una bambina scomparsa dieci anni prima fuggendo dalla casa materna, nella zona in cui il film ha avuto inizio, le cui ricerche stanno ora riprendendo sulla base della ricostruzione al computer del volto che lei avrebbe oggi. Il volto di Elli.

In ogni caso, ora Elli è diventata Emil e con lui la donna sta meglio, anche se la vita che conducono è sempre quella, casa, centro commerciale, cane. Un bel giorno Emil vede, in un parcheggio, l’uomo della prima parte. Quella notte non riesce a dormire e si riproduce la scena vista all’inizio, della donna che gli si avvicina (dell’uomo che le si avvicina) per consolarlo (consolarla). L’uomo si era rivolto a Elli con affetto e l’aveva abbracciata, la donna respinge Emil nel momento in cui lui tenta un approccio fisico, sia pure solo affettuoso (e qui insorge un altro dubbio: con il vero Emil c’era stato incesto?) (file mentale per i cinefili, “Il giardino di cemento” di Andrew Birkin, da McEwan). E il monologo fuori campo di Elli ora Emil continua, con gli elementi relativi a Emil ma anche, verso la fine, con gli elementi di Elli, come se nella confusione temporale che caratterizza l’androide il passato entrasse nel presente, in tutti i sensi. Ad un certo punto Emil sparisce con il cane, e qui si pensa ad Elli, alla Elli quella vera, dieci anni prima. Però ora si vede un treno che lo sta per investire e si pensa alla morte di Emil, quello vero. Che non sappiamo come sia avvenuta, dopo la colluttazione. E poi si torna un po’ indietro: Emil e il cane sono a casa, lui dà una spinta alla donna (alla sorella) che cade sul pavimento sbattendo la testa, il sangue comincia a uscire, il cane lo lecca, l’Emil androide guarda immobile, pensando (sempre voice over) a ciò che la donna gli aveva detto sulla ferita ma anche a ciò che aveva detto a Elli suo padre, in riferimento alla famosa notte di Belgrado. E a questo punto si vede la sua morte sui binari, o meglio il post mortem, con il cane che guarda stupito, o forse no, i suoi resti di umanoide.

Quanto fragili siamo noi uomini, se il solo fatto di essere nati è percepito come un inconveniente… E quanti bisogni abbiamo… E quanto spesso cerchiamo di colmarli in maniera sublimata, attraverso attori (il documentario di Herzog) o attraverso androidi che impersonano le figure significative che abbiamo perduto… O che non abbiamo mai avuto.

In questo senso, per concludere in un modo più leggero, il citato “I’m Your Man”, in concorso alla Berlinale 2021 dove ha vinto il premio per la miglior attrice protagonista, mostra in chiave di commedia una società in cui degli androidi sostituiscono le persone che vorremmo avere con noi, androidi programmati con i requisiti che vorremmo che avesse, per esempio, il nostro uomo o la nostra donna. Il caso vuole che una collaudatrice di questo programma, che peraltro assolve al compito solo per potersi dedicare con più fondi alla ricerca che le interessa davvero e che è di tutt’altro genere, sia obbligata a tenere per tre settimane uno di questi androidi, quello che rappresenta, secondo i calcoli, il suo uomo ideale, lei che è single incallita e che ha interessi scientifici, o comunque intellettuali, che si discostano di molto da quelli di chi sogna una vita a due classicamente intesa. L’androide infatti comincia ad utilizzare con lei frasi romantiche da manuale per cercare di farla innamorare e di renderla felice, che è poi lo scopo di queste macchine per come sono state programmate, ma lei oppone una strenua resistenza a farsi “catturare” (dal programma, dall’amore…) e più volte cerca di restituire al centro di ricerca l’ingombrante ospite, salvo scoprirsi, quando lui alfine se ne va, innamorata di lui. Di lui o di se stessa?

Questo film è una commedia sentimentale, quindi la risposta ha un’importanza relativa e può essere anche quella romantica dell’amore che trionfa vincendo le resistenze di chi accampa pretesti di ogni tipo per sottrarvisi perché in realtà ne ha paura, ma il vero problema che gli androidi pongono è questo, quello del nostro narcisismo: ha senso costruire delle macchine che risolvono, oltre ai nostri problemi pratici, anche quelli emotivo-affettivi? Il dibattito è aperto.

“PAURA E DESIDERIO” IL PRIMO FILM DI KUBRICK COMPIE 70 ANNI

di Roberto Lasagna

“C’è la guerra in questa foresta. Non una guerra che sia stata combattuta o che lo sarà, ma qualsiasi guerra. E i nemici che qui combattono non esistono, a meno che non siamo noi ad evocarli. Questa foresta, quindi, e tutto ciò che vi accade, è fuori dalla storia. Solo le forme immutabili della paura, del dubbio e della morte provengono dal nostro mondo. Questi soldati che vedete conservano la nostra lingua e il nostro tempo, ma non hanno altro paese che la mente”.

La voce di un fantomatico narratore accompagna l’apertura di “Paura e desiderio” (“Fear and Desire”, 1953), dove una panoramica – da destra verso sinistra – inquadra le montagne e le foreste in cui prende avvio il primo lungometraggio del ventiquattrenne Stanley Kubrick. Il narratore introduce il contesto, uno scenario deprivato di una connotazione temporale, in cui quattro soldati, impegnati in una guerra ignota, sono dispersi nel territorio nemico.

L’aeroplano che li trasportava è precipitato sei miglia dietro le linee nemiche. La condizione restituisce la tensione e il disorientamento dei soldati – il tenente Corby, il sergente Mac e i soldati semplici Sydney e Fletcher. Il comandante segna in terra una traiettoria che risalta nel suo significato simbolico: il loro viaggio per la sopravvivenza è una missione dall’aspetto archetipico e quella che vivono i personaggi è una guerra circoscritta, ma potrebbero essere tutte le guerre. Adesso, il loro obiettivo è rientrare al comando, attraversando con una zattera un fiume sulla cui sponda opposta un generale nemico dimora in una caserma con un gruppo di soldati e potendo disporre di un aereo. Durante la notte, Corby e i suoi uomini uccidono senza pietà i soldati scorti dentro una baracca, di cui rubano il cibo e le armi. Il giorno seguente, in attesa del tramonto per poter navigare con la zattera, sono scoperti da una giovane contadina che non parla la loro lingua, e poiché temono che possa rivelare la loro posizione al nemico, la legano a un albero con le loro cinture e la lasciano sorvegliare da Sidney, il più giovane e anche quello di loro psichicamente più fragile. Sidney inizia una sorta di sconnesso monologo, intrattiene sinistramente la ragazza con parodie e racconti di cui la giovane non intende una parola. A un certo punto, in preda all’eccitazione, decide di slegarla convinto che lei desideri abbracciarlo, ma la donna una volta liberata tenta la fuga e viene uccisa con un colpo di pistola dal soldato. Questi, in preda al delirio, sparisce nella foresta al seguito di parole insensate e di una risata inquietante. La pattuglia nel frattempo è pronta ad attaccare l’avamposto nemico: Corby e Fletcher, una volta distratti i soldati di guardia della caserma, uccidono il generale e il capitano (anche loro interpretati dagli stessi Kenneth Harp e Stephen Coit), prendono inoltre possesso dell’aereo e si danno alla fuga. Nel frattempo Mac, ferito e sofferente sulla zattera, raccoglie il delirante Sydney ritrovato tra le acque.

Nonostante “Paura e desiderio” si ritroverà un giorno ripudiato dal regista, il film è un esemplare incipit di quello che diventerà l’universo dell’autore, con i suoi tratti e le sue caratteristiche. Le visioni e le ossessioni di Kubrick affiorano con chiarezza in un contesto immaginario, simbolico e ugualmente circoscritto, dove la violenza si accompagna ad alcuni interrogativi che il cinema del regista americano solleverà in futuro con lucido disincanto. La dimensione del pensiero occupa un posto principale di “Paura e desiderio”, a cominciare dalle parole del narratore, evocanti l’universalità e l’atemporalità del conflitto rappresentato, per arrivare ai pensieri ad alta voce dei soldati – qualcosa di cui farà tesoro Terrence Malik – e coniugandosi con la vocazione simbolica dove fa presto capolino l’ossessione kubrickiana del doppio – evocata tanto dalla somiglianza dei soldati tra le file del plotone “amico” quanto dall’utilizzo degli stessi attori nel doppio ruolo dei soldati “amici” e “nemici” -. Dimensione mentale all’interno di una cornice sperimentale dove l’abbozzo di temi, che un giorno saranno ripresi e riformulati in una cornice più rifinita, è qui espressione limpida e chiara di un cinema importante perché calato su temi e battaglie che segnano l’animo umano. Il tono freddo, impietoso, disturbante di Kubrick, è qui alle sue prime pagine pronte a fotografare la guerra come contesto di instabilità, dove i nemici sono fuori dalla storia, invenzioni della mente disposte a incarnare le forme della paura, del dubbio e della morte, monotone espressioni del nostro mondo in cui ci troviamo a vivere conflitti, limiti, trappole.

Kubrick lo dice chiaramente sin dalle parole d’avvio del film: quella di “Paura e desiderio” non è una guerra che è stata combattuta o una guerra che sarà, ma una guerra qualsiasi, dunque simbolica, immaginata. L’apologo antimilitarista che il film riassume porta con sé un elemento di sperimentazione che induce il cineasta a porre in risalto l’aspetto allegorico o iperreale della rappresentazione. Il film schiude pertanto il bisogno di fare già i conti con alcuni universali dell’autore, dalla crisi della ragione dell’uomo glorificato dalla modernità, alla doppiezza costitutiva che caratterizza un individuo posseduto dalla paura e dal desiderio (e che si trova a vivere, in altri termini kubrickiani, con occhi spalancati chiusi). Il titolo del film è perfettamente emblematico in tal senso e per i numerosissimi amanti e studiosi del cinema di Kubrick si tratta del primo momento di un lungo racconto, ripercorribile in 13 lungometraggi, da “Paura e desiderio” del 1952 a “Eyes Wide Shut” del 1999, in cui il cineasta sviluppa temi, pensieri, orientamenti sul modo di costruire il racconto cinematografico.

Paura e desiderio sono i sentimenti che predominano nella psiche e convivono in un conflitto che nel film è sempre pronto a manifestarsi. I pensieri dei personaggi danno voce al tentativo di controllare i sentimenti e trovano espressioni in rigidi dettati o pensieri limite. Qualcosa che conduce alla deriva del senso, amplificata dal proliferare di voci che accompagna le sequenze di fuga del tenente Corby e compagni, i quali sono loro stessi manifestazioni emblematiche di differenti modi di affrontare la paura e il desiderio: Corby (Kenneth Harp) esercita la logica e il controllo per trovare sempre una soluzione o una via d’uscita; Fletcher (Steve Coit) è il fedele e accondiscendente servo del tenente; Sidney (Paul Mazursky), è il giovane la cui follia diventa una via di fuga nonché accentuazione di un contesto allucinato; Mac (Frank Silvera) è l’eroe pragmatico, forse non meno colmo di esaltazione di quanto non lo sia di follia il soldato Sidney. La guerra è lo scenario in cui la ragione è corrosa dagli aspetti brutali dell’uomo, e il generale nemico, con il volto dello stesso attore che interpreta Corby, è preoccupato che Proteus, il cane ritrovato che lui chiama tenente, abbia da bere come gli altri soldati, dando espressione al paradossale stato di indolenza che caratterizza la sua condizione di militare abituato a gestire la morte delle truppe e memore di come l’armistizio possa essere una delusione (sono esattamente le sue parole, già anticipatrici di futuri personaggi kubrickiani). Eroismo, follia, razionalità, servilismo, sono aspetti che si materializzano tra le mosse di questi soldati che manifestano il proposito di rimanere civilizzati (non vogliono uccidere la ragazza) ma che ritroviamo in realtà in conflitto permanente, e inevitabilmente sotto scacco delle loro pulsioni e delle loro logiche.

La parabola che Kubrick comincia a raffigurare è quella di un cinema che utilizza con chiarezza la macchina da presa restando a lungo sui volti e sulle loro espressioni, portando qui un primo esempio di quello straniamento recitativo che obbedisce al desiderio di veder sbocciare i pensieri e le emozioni naturalmente. Una parabola dove l’incivilimento è una vicenda di maschere che solo in parte riescono a nascondere la brutalità e i propositi originari.

Costruendo le sue pagine di racconto come un documentario sulla psiche, Kubrick in “Paura e desiderio” racconta l’uomo nella sua incapacità di addomesticare la sua originaria brutalità, così che la guerra metaforica del film è una dimensione ineludibile: una guerra tra forze psichiche, tra consapevolezza e incoscienza, tra pulsioni e ragione. L’uomo si ritrova perennemente infatuato, incosciente e sotto scacco. Il rapporto uomo-donna è quindi nel film qualcosa di immaturo e sconsolante, messo in mostra in maniera beffarda nella performance esagitata del soldato Sidney dinanzi alla ragazza silenziosa e legata al palo. La donna che Sidney non si premura di conoscere, ma che egli immagina desiderosa di condividere la sua smania, non è che lo specchio dinanzi a cui Sidney non vede il mostro che è in sé. Incoscienza come sonno della consapevolezza, per un individuo facilmente manipolabile, che ritroveremo nel cinema di Kubrick sovente disorientato, spiazzato, magari sedotto da un’adolescente ammiccante di cui l’individuo adulto non saprà leggere il mondo interiore, oppure sottratto al suo piedistallo di tranquillità una volta a contatto con il mondo onirico e con le confessioni a sfondo erotico della propria compagna.

“Paura e desiderio”, film autoriflessivo, raccoglie influenze ejzenstejniane, in particolar modo nel modulare un racconto in cui il montaggio classico è sovvertito dalle intemperanze neoavanguardiste dell’ex fotografo di “Look”. Kubrick infatti eredita la lezione del cinema russo d’avanguardia, come nelle sequenze dell’assalto alla baracca dei militari nel bosco, in cui il racconto restituisce lo straniamento di un vero talento del New American Cinema attraversato da una cultura visiva di grande inventiva. La freddezza kubrickiana qui si affianca ad uno stordimento ruvido, al servizio di un racconto filosofico dove l’immagine tende ad animarsi di tensione simbolica. Un film che racconta e mostra, porta ad accentuare l’attenzione sulle immagini, e che il cineasta si impegnerà un giorno a togliere dalla circolazione disconoscendolo (lo paragonerà, etichettandolo come un esperimento amatoriale, a “un disegnino di un bambino attaccato al frigorifero”). Ma in ambito di archeologia kubrickiana, in “Paura e desiderio” si rintraccia il mondo dell’autore, a cominciare dall’ambientazione bellica seppure in chiave dichiaratamente metafisica.

Riportato alla luce grazie a una prima riproposizione pubblica del film nel 1993 al Telluride Film Festival, in Colorado, dopo che Kubrick aveva cercato di distruggere tutte le copie esistenti, “Paura e desiderio”, che non ebbe successo di pubblico, vanta la sceneggiatura di Howard Sackler, drammaturgo che collaborerà – non accreditato – al successivo “Il bacio dell’assassino”, il primo lungometraggio “riconosciuto” dal cineasta americano. I riferimenti alla Tempesta di Shakespeare, e la considerazione che il film fu girato mentre era in corso la Guerra di Corea, si coniugano con la rappresentazione dello stato mentale dei personaggi: tutti si muovono e reagiscono seguendo la loro personalità, i loro desideri e le loro paure, come anticipando quegli aspetti junghiani che ritroveremo (anche) in “Full Metal Jacket”, il film di Kubrick che più immediatamente lascia pensare a “Paura e desiderio”. Se all’epoca la scelta di far interpretare i soldati protagonisti e i loro nemici dagli stessi attori fu giustificata da motivi di budget, essa evoca innegabilmente una rappresentazione dell’Ombra junghiana, aspetto che ritroveremo proprio nel finale del film di guerra che Kubrick licenzierà nel 1987.

Kubrick dirige, fotografa, monta e produce il suo film, affidando la colonna sono a Gerald Fried il quale, nelle sue musiche, importa influenze di compositori come Prokof’ev e Bartók, denunciando scelte musicali in armonia con la poetica autoriale del regista il quale in futuro affinerà le sue scelte e si rivelerà sempre autocritico rispetto al lungometraggio d’esordio.

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

TREDICI CORTOMETRAGGI DI AUTORI FEDIC DI IERI E DI OGGI IN UNA RASSEGNA DEL CINEVIDEOCLUB PESARO

di Paolo Micalizzi

Un Cineclub Fedic che si sta facendo valere per la sua attività è il CineVideoClub Pesaro, di cui è Presidente Giorgio Bertuccioli. L’11 marzo ha organizzato in quella città marchigiana una Rassegna cinematografica di cortometraggi amatoriali Fedic che comprendeva 13 opere. Le proiezioni sono avvenute nel prestigioso Hotel Vittoria e hanno riguardato un significativo Panorama che va dagli anni Cinquanta ai giorni nostri. Degli anni Cinquanta, cioè da quando gli autori venivano denominati cineamatori e così si è continuato a chiamarli fino al Convegno di Bergamo del 1960 quando il termine venne sostituito con quello di cinema indipendente. E che non si tratta di un cinema d’amatore, che molti intendono come hobby, lo si è visto nelle opere presentate di ieri e di oggi. A mostrare come già negli anni Cinquanta, anni in cui sono emersi molti autori che poi hanno abbracciato il cinema come professionisti, dimostrando così il loro valore professionale, sono stati presentati, da chi scrive, due cortometraggi dovuti a Renato Dall’Ara e Franco Piavoli. Del primo è stato proiettato “Scano Boa” (1954) un classico del cinema realizzato nel Polesine, che coglie una situazione particolare, ispirata ad un fatto di cronaca, e cioè quella verificatasi alle foci del Delta del Po in cui sulla stessa barca viaggiavano una bara ed una donna incinta che in mezzo al fiume ha dato poi vita ad una nuova creatura. Di Franco Piavoli, che con i film successivi è stato giustamente definito il poeta – contadino avendoli girati nel territorio rurale di Pozzolengo dove abita, è stato presentato “Emigranti” realizzato nel 1963. Un film, permeato di poesia, che coglie un’umanità povera costretta ad emigrare dalla propria terra in cerca di lavoro. L’occhio di Piavoli, attraverso una cinepresa 8 millimetri, coglie un gruppo di persone che su un treno trascorrono un’intera giornata, compresa la notte, per vederli giungere alla stazione di Milano, punto di snodo per la Svizzera e la Germania. Persone con gli occhi pieni di disperazione e di speranza di un futuro migliore che nel lungo percorso vivono una infinita solitudine. Agli anni Settanta appartiene invece “Nena” (1984), introdotto dallo stesso regista Roberto Fontanelli, che racconta la vita di Nazzarena Casini, l’ultima traghettatrice del Po, nata e vissuta a Salvatonica nel ferrarese, di cui Roberto Fontanelli coglie il profondo amore per il fiume e l’intensa umanità.

All’epoca nostra appartengono invece “La Porziuncola” di Lauro Crociani, girato sul luogo in cui Francesco D’Assisi ebbe la vocazione. Ma anche “Stage 2022” in cui Roberto Merlino ricostruisce lo svolgimento di uno Stage Fedic che Corte Tripoli Cinematografica organizza annualmente a Calci (Pisa). E “Si, lo voglio”, opera del 2022, realizzato da Rocco Olivieri e Vincenzo Cirilli, su soggetto e sceneggiatura di Enzo Bruno, che coinvolge lo spettatore fino alla fine, quando si scopre l’intimo segreto che unisce due uomini. Uno sguardo sulla realtà del riformatorio di Pesaro è poi nel cortometraggio di Agostino Vincenzi che posa il suo sguardo pietoso su un’umanità emarginata dalla Società, del Cineclub “Cessare Pandolfi” di Pesaro è anche “El prem amor” di Giorgio Ricci che traduce per lo schermo una poesia dialettale del pesarese Antonio Nicoli, ma anche la poesia della torinese Maddalena Beltramo dal titolo “Ognisanti”. Un’altra opera di Giorgio Ricci è “Il ladro di biscotti”, tratto da un racconto di Valerie Cox che ambienta alla stazione di Pesaro una storia coinvolgente e divertente basata su un equivoco. In programma poi altri tre cortometraggi, presentati dagli stessi autori. Di Claudio Venanzini “Diagonia” incentrato sulla musica in un’opera sperimentale basata su “dodici note ma nessun accordo possibile”. Della giovane Sonia Bertuccioli “Occhio verde” imperniato su “una realtà distopica di un probabile futuro”, e di Giorgio Bertuccioli “Non tutte le ciambelle riescono col buco”, una seconda indagine del Commissario Panizza, personaggio da lui inventato di una serie poliziesca.

DOCUMÈ

IL DOCUMENTARIO PER ME

di Gianluca Castellini

Si è svolta presso il centro di attività giovanili “la Fabbrica delle Candele” di Forlì, la seconda edizione di Documè. Un appuntamento che vede al centro dell’attenzione, ragazzi tra 15 e 18 anni, analizzare e valutare 16 documentari provenienti da 12 paesi.

Il documentario offre allo spettatore uno schema visivo ricco di suggestioni, frutto di racconti spesso sconosciuti. il documentario può sovvertire o confermare un pensiero, può sorprendere, può creare processi empatici o di identificazione, può commuovere o fare sorridere. Il documentario è un linguaggio universale, utile allo sviluppo del pensiero.

E’ un viaggio in territori e argomenti sconosciuti. Tutti questi paradigmi, li ritroviamo anche nella 2.a edizione di Docume’ dove i racconti s’intrecciano tra loro trovando nuove forme introspettive. Si parla di guerra, tradizioni, ecologia, arte, pandemia, tematiche declinate con le innumerevoli tecniche che il cinema di animazione offre. Sono nuovi punti di vista, mai del tutto scontati che creano un interesse anche per argomenti a volte distanti dal nostro quotidiano. In 2 giornate una giuria composta da 210 ragazzi tra i 15 e i 18 anni, delle scuole Istituto Professionale Ruffilli e Liceo Artistico di Forlì, ha visionato 16 documentari animati apprezzandone sia le tecniche che le tematiche e conoscendo nuove prospettive. Sono nate discussioni, opinioni in un confronto maturo, all’insegna della curiosità. In linea generale si è avvertito un sottofondo di stupore al termine di ogni proiezione e diversi film sono stati accompagnati da lunghi applausi e brusii di approvazione. I film provenivano da 12 paesi. Al termine di lunghi ballottaggi il film che ha prevalso è risultato: “A guerra finita” di Simone Massi.

Proprio su quest’ultimo film la giuria ha indicato il massimo dei voti, con un paio di alzate di mano in più rispetto al film Svizzero “Idodo”. A guerra finita è un urlo di dolore di fronte alle aberrazioni della guerra. E’ un invito a dire basta di fronte al folle pensiero di sopraffazione. E’ un commovente messaggio sottolineato dalla voce sofferta di Gino strada che invita gli uomini ad abbandonare ogni forma di violenza: Un mondo senza guerra è un’altra utopia che non possiamo attendere oltre. Il corto prodotto da Simone Massi in collaborazione con Emergency, è un film in bianco e nero di 5 minuti ed è stato presentato in anteprima al Festival di Venezia del 2022.

Riportiamo i titoli degli otto finalisti: “Painting by numbers” (Australia), “Bach Hong” (Francia), “Abili a vivere” (Spagna), “A guerra finita” (Italia), “59days” (Grecia), “Iododo” (Svizzera), “Speak kandisky” (Canada), “Strates” (Francia).

La durata media dei film partecipanti era di 7 minuti. Un tempo breve ma con il giusto pathos per attirare l’attenzione della giovane giuria.

Le proiezioni sono state precedute da un’analisi didattica condotta da Simone Soranna della redazione di Long Take, sul significato di documentario e sulle molteplici sfaccettature: Documentario Sociale, geografico, politico, d’inchiesta, biografico, docu-fiction.

Un ulteriore spazio è stato dedicato al Mockumentary, (mock «falso» e (doc)umentary «documentario), il cosidetto finto documentario molto apprezzato dai ragazzi in sala per le sue caratteristiche spesso divertenti. Sono stati riportati alcuni esempi: “Il Mundial dimenticato” del (2011) di Lorenzo Garzella, Filippo Macelloni e “La vera storia della partita di nascondino più grande del mondo” (2021) di Davide Morando, Irene Cotroneo, Paolo Bonfadini.

Al termine delle proiezioni alcuni ragazzi sono stati intervistati dallo staff sedicicorto, con un giudizio generale sui film e sulle tecniche di animazione rappresentate.

Il documentario animato rappresenta un efficace sistema per trattare argomenti anche complessi, grazie all’impatto visivo che le tecniche di animazione riesce a trasmettere. Inoltre la breve durata dei film permette di mantenere alta la soglia di attenzione.

IL “TIM BURTON” DI MATTIA ALLEGRUCCI

(CINECLUB CESARE PANDOLFI DI PESARO)

di Giorgio Ricci

Sul suo canale YouTube, Mattia Allegrucci ha dedicato due video alla filmografia del regista Tim Burton.

Attraverso una narrazione legata a ricordi personali e alla biografia del regista raccontata nel libro “Burton racconta Burton”, il socio del Cineclub Cesare Pandolfi di Pesaro approfondisce le tematiche e gli stili narrativi e cinematografici cari al regista di Burbank.

Burton, autore di numerose pellicole di successo, è una personalità popolare e apprezzata dalla massa e dalla critica, dalla quale è elogiato per i suoi toni dark e per la sua vicinanza ad autori del calibro di Terence Fisher e James Whale, ai quali si ispira.

Tra le sue opere più famose ricordiamo “Edward Mani di Forbice”, “La Fabbrica di Cioccolato” e “Big Fish”, quest’ultimo ritenuto da molti come il suo capolavoro.

Il documentario di Mattia Allegrucci, diviso in due parti, è stato girato all’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro con l’aiuto di Giorgio Ricci, presidente del Cineclub Cesare Pandolfi.

Questo il link per i video:

https://youtu.be/NCujz0MQ7bo

FESTIVAL ED EVENTI

PREMI ED EVENTI AL PORDENONE DOCS FEST 2023

di Paolo Micalizzi

Un bilancio positivo quello della XVI edizione del Pordenone Docs Fest che ha registrato in cinque giorni intensi di proiezione oltre 3.000 biglietti venduti, ma anche la presenza di 300 ospiti provenienti dall’Italia e dal mondo in rappresentanza di 29 Paesi, con 25 film in anteprima nazionale e 3 prime assolute. Film che hanno soprattutto testimoniato la necessità di lottare ancora per il ruolo delle donne e di impegnarsi per i diritti civili. A conquistare il Gran Premio della Giuria (la regista cilena Valeria Sarmiento, la regista e sceneggiatrice Costanza Quatriglio e la critica cinematografica Beatrice Fiorentino) è stato “Moosa Lane”, un personale racconto epico della regista danese Anita Matland Hopland che per quindici anni ha documentato la storia delle sue due famiglie, – tra Karachi, in una via chiamata Moosa Lane, e Copenhagen – allo scopo di esplorare le proprie origini e di comprendere se stessa. Un film scelto dalla Giuria perché la storia raccontata “è uno specchio del presente in cui si riflettono controversie e tratti di unione tra culture diverse e distanti. Un esempio luminoso di cinema nel suo farsi, aperto, libero, epifanico”.

È stata anche attribuita una Menzione speciale a “When spring came to Bucha” di Mila Teshaieva e Marcus Lenz che documenta il trauma della guerra in Ucraina chiaramente visibile nei volti della gente che esce dai rifugi e cerca senza sosta i corpi dei propri cari. Un’opera che non mostra le atrocità subite dal popolo ucraino ma il loro sconcerto per essere stati attaccati da un Paese con così tanti legami, tra famiglie e amici.

Ma anche la capacità di resistere e ripartire, piena di speranze. Premio Green Documentary Award, per il miglior film a carattere ecologico a “The Oil Machine” dell’inglese Emma Davie, incentrato sul futuro incerto del petrolio, al centro dell’economia della nostra società, ad opera di attivisti ed investitori che chiedono un cambiamento. Premiato “per la capacità di restituire la complessità della crisi climatica dando voce a scienziati, esperti, economisti e attivisti senza dimenticare il punto di vista delle compagnie petrolifere e dei lavoratori che temono di perdere il proprio lavoro”. Un film aperto al dialogo.

Un Premio anche da parte dello Young club di Cinemazero e dei 60 studenti di cinema di tutta Italia accreditati al Festival. È stato assegnato a “Singing on the rooftops” della spagnola Eric Ribes Reig con protagonista Gilda Lowe, Eduardo, l’ultima delle drag queen della Barcellona trasgressiva del Raval che a 90 anni continua, malgrado l’età ad esibirsi sul palcoscenico, la cui vita prende una svolta sorprendente quando accetta di prendersi cura di una bambina di tre anni il cui padre è finito in prigione. Un‘opera, secondo i giurati, “che racconta diversi aspetti dell’inclusività, mostrando che la cura e l’amore possono superare ogni barriera di età, di sessualità, di origini”. Premio del pubblico a “The art of silence “dello svizzero Maurizius Staerkle Drux , documentario sulla vita del leggendario artista e mimo Marcel Marceau. Ma anche Premio Virtual Reality a “Myriad” di Michael Grotenhoff e Christian Zipfel. Assegnato anche il Premio della Critica, in associazione con l’AFIC e il SNCCI – composta da Roberto Baldassarre, Massimo Lechi e Riccardo Lo Re – al film “Steel life” del regista peruviano Manuel Bauer che racconta un affascinante viaggio cinematografico lungo la ferrovia peruviana in cui il regista coglie la disillusione degli abitanti dei luoghi attraversati costretti a migrare per lo sfruttamento eccessivo dell’ambiente. Per la Giuria, un’opera dalla “magistrale capacità di racconto e la precisione dell’analisi del contesto socio – economico di un Paese sfruttato dal sistema capitalistico”.