Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 3.1 IL COLLEZIONISTA DI CARTE: LA MORTE DELLA LUCE (E IL SUO RISORGERE) di Francesco Saverio Marzaduri

- 3.2 ALDO BUZZI, L’IRONIA DELL’AIUTO REGISTA di Roberto Baldassarre

- 3.3 DA “SCANNERS” A “LA MOSCA”. MUTAZIONI E MATURAZIONE STILISTICA IN DAVID CRONENBERG di Roberto Lasagna

- 3.4 MITI E STEREOTIPI D’AMERICA NEI FILM ITALIANI DEL VENTENNIO FASCISTA di Mario Galeotti

- 3.5 LA PREPARAZIONE AL LUTTO: QUALCHE FILM di Paola Brunetta

- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 5 FESTIVAL ED EVENTI

- 6 PROFILO

- 7 STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO

- 8 OCCHIO CRITICO

- 9 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 10 LA MEMORIA DEL CINEMA

- 11 CREDITS

ABSTRACT

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

L’ENIGMA DOLOROSO IL CINEMA DI MAURO JOHN CAPECE di Marcello Cella

Alla scoperta del cinema di Mauro John Capece. L’ambiguità, la denuncia, la politicità etica ed estetica di un regista ancora troppo poco conosciuto, ma della stessa generazione dei vari Sorrentino, Garrone, Winspeare, Gaglianone.

L’IMPORTANZA DEL SOTTOTESTO E DELL’AMBIGUITÀ – INTERVISTA CON MAURO JOHN CAPECE di Marcello Cella

SAGGI

IL COLLEZIONISTA DI CARTE: LA MORTE DELLA LUCE (E IL SUO RISORGERE) di Francesco Saverio Marzaduri

Dietro la confezione dichiaratamente “vintage”, il ventunesimo lungometraggio del cineasta di Grand Rapids è un cinema di attesa, riscatto e redenzione che denuncia un modello politico e sociale in cui il marcio non è nelle mele, ma nei cestini.

ALDO BUZZI, L’IRONIA DELL’AIUTO REGISTA di Roberto Baldassarre

Aldo Buzzi, noto maggiormente come arguto e beffardo scrittore (romanzi e saggi), ha avuto anche una proficua carriera cinematografica, sintetizzata nel suo mirabile libello “Taccuino dell’aiuto regista”.

DA “SCANNERS” A “LA MOSCA” – MUTAZIONI E MATURAZIONE STILISTICA IN DAVID CRONENBERG di Roberto Lasagna

Prima di realizzare, sul finire degli anni Ottanta. Il raffinato melodramma “Inseparabili”, e dopo gli exploit dei ruvidi anni Settanta, David Cronenberg, con il suo cinema delle mutazioni, prorompe regalando alcune tra le esperienze più radicali e allarmanti dell’epoca, con film destinati a divenire cult come “Scanners”, “Videodrome”, “La zone morta”, “La mosca”.

MITI E STEREOTIPI D’AMERICA NEI FILM ITALIANI DEL VENTENNIO FASCISTA di Mario Galeotti

Gli stereotipi che, almeno a partire dalla fine dell’Ottocento in concomitanza con i grandi flussi migratori verso gli Stati Uniti d’America, hanno sintetizzato, in tempi diversi ma con sorprendente continuità, la percezione del mito americano si sono concentrati principalmente su pochi e riduttivi aspetti: la verticalità della metropoli coi suoi grattacieli, l’opulenza, le grosse automobili, l’abuso di superalcolici, le stravaganti abitudini, la figura del facoltoso uomo d’affari. Stereotipi che offrivano una rappresentazione parziale della ben più complessa realtà americana e che, almeno in parte, si ritrovano in alcuni film italiani del ventennio fascista, soprattutto commedie: Due cuori felici di Baldassarre Negroni (1932), Cose dell’altro mondo di Nunzio Malasomma (1939), Centomila dollari di Mario Camerini (1940), Dopo divorzieremo di Nunzio Malasomma (1940).

LA PREPARAZIONE AL LUTTO: QUALCHE FILM di Paola Brunetta

Il presente saggio affronta in particolare due opere che vertono sul tema della preparazione al lutto e che si possono accostare ad un altro film che tratta tangenzialmente questo tema, “The Father – Nulla è come sembra” di Florian Zeller: “Nowhere Special” di Uberto Pasolini e “Supernova” di Harry Macqueen. Colpiscono sia la delicatezza con cui in entrambi i casi è toccato l’argomento, che ci parla del valore delle opere, sia la curvatura che i registi danno a un qualcosa che generalmente, nella letteratura e nel cinema, viene proposto come elaborazione di un lutto. Si guarda cioè al dopo, al post mortem, e non ci si concentra sul prima, come fanno i nostri film. Oppure, secondo un filone che negli ultimi tempi vede spesso come protagonisti gli adolescenti, si parla del prima in termini di malattia, per la persona interessata e per coloro che le stanno vicino. Si tratta, in ogni caso, di film sulla morte (imminente) ma anche di film sull’amore. Storie d’amore intense e toccanti tra un padre e un figlio, e tra due uomini maturi. Storie di dedizione all’altro, di abnegazione, di dono di sé mai patetiche o drammatiche ma sempre discrete, misurate. Poetiche.

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

INAUGURAZIONE DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE STUDI E RICERCHE CINEMA FERRARESE di Maurizio Villani

Resoconto dell’iniziativa che ha sede presso il Circolo dei Negozianti a Palazzo Roverella.

SAN GIORGIO DI PIANO RICORDA LA SUA GIULIETTA MASINA di Paolo Micalizzi

Il paese natio della grande attrice l’ha ricordata con un documentario e un libro.

FESTIVAL ED EVENTI

VENEZIA 2021: UNA GRANDE MOSTRA CHE HA SCONFITTO ANCORA UNA VOLTA LA PANDEMIA di Paolo Micalizzi

Una grande Mostra raccontata attraverso i film premiati ed altri significativi emersi dai Premi collaterali. Attenzione alla presenza FEDIC alla Mostra.

AL FEMMINILE LA 69^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SAN SEBASTIAN di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva

Un’edizione del festival di San Sebastiàn che ha visto il mondo femminile focalizzare quasi tutto il protagonismo dell’evento cinematografico, dai temi narrativi proposti alla conquista dei principali premi. Film con interessanti proposte narrative, visive e fotografiche. C’è stato di tutto, polemiche, critiche e una ripresa del glamour, con protagonisti Marion Cotillard e Johnny Depp che hanno ricevuto i Premi Donostia.

PREMI, ANTEPRIME, CONVEGNIO AGLI INCONTRI DEL CINEMA D’ESSAI DI MANTOVA di Paolo Micalizzi

Una cronaca dell’importante iniziativa che annualmente la FICE svolge a Mantova

PROFILO

DAL “PICCOLO TEATRO” AL GRANDE SCHERMO: IL CINEMA DI RENATO DE CARMINE di Mario Giunco

Più famoso come attore di teatro e di sceneggiati televisivi, Renato De Carmine è stato anche interprete cinematografico, in ruoli marginali e in opere spesso scarsamente valutate dalla critica. La sua filmografia, che copre oltre sessant’anni e annovera registi e attori di prestigio, merita tuttavia di essere conosciuta.

STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO di Roberto Baldassarre

UN CHIEN ANDALOU” di Roberto Baldassarre

Il provocatorio esordio di Luis Buñuel, “Un chien andalou”, non è solamente perfetta espressione cinematografica del surrealismo, ma mostra anche la prorompente forza immaginifica che può avere il cinematografo.

OCCHIO CRITICO

I FRATELLI DE FILIPPO (E QUALCHE ALTRO) di Tullio Masoni

Scarpetta e i De Filippo: dal comico, all’umoristico. Le diverse “patrie” nell’Italia fascista e del dopoguerra.

DUE FILM IRANIANI – “THERE IS NO EVIL” DI MOHAMMAD RASOULOF; “UN EROE” DI ASGHAR FARHADI di Paolo Vecchi

Suddiviso in quattro epsodi, “There Is no Evil” ha come filo conduttore la figura del boia, di chi uccide per lo Stato, oppure di chi rifiuta questo ruolo pagandone le conseguenze. Si tratta dunque di un film duramente politico, in cui l’urgenza del messaggio non va a scapito del rigore stilistico.

L’eroe del titolo è Rahim, in carcere per debiti che, durante un permesso, decide di restituire una borsa di monete d’oro trovata dalla sua nuova compagna anziché impossessarsene per tacitare il creditore. Ma la tempesta mediatica che il suo gesto scatena finisce per rivoltarglisi contro.

GUIDANDO: DUE FILM ROAD MOVIE di Marco Incerti Zambelli

Le uscite pressoché contemporanee de “Il gioco del destino e della fantasia “ e di “Drive my car”, pluripremiati in diversi Festival, confermano il grande talento di Ryusuke Hamaguci, che trascendendo dall’ambientazione giapponese, sa mettere in scena delicate storie internazionali.

DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

ODIO DUNQUE SONO di Marcello Cella

Il documentario di Valerio Nicolosi “I Fili dell’odio”, scritto da Tiziana Barillà, Daniele Nalbone e Giulia Polito e prodotto dalla Copperative Il Salto e dallo Zerostudio’s di Michele Santoro, indaga sulle radici dell’odio on line e sui suoi bersagli preferiti: le donne, gli ebrei, i diversi e perfino Papa Bergoglio.

LA MEMORIA DEL CINEMA

“LA STRADA“ DI FELLINI di Tullio Masoni

CREDITS

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

L’ENIGMA DOLOROSO

IL CINEMA DI MAURO JOHN CAPECE

di Marcello Cella

“Nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario”

George Orwell

Pochi registi come Mauro John Capece sanno creare narrazioni così violentemente realistiche e allo stesso tempo così drammaticamente fantastiche e ambigue, al limite dell’horror. Anche se l’orrore che racconta il regista abruzzese classe 1974 è qualcosa che conosciamo bene, che ci appartiene perchè lo frequentiamo da molto tempo. E’ l’orrore dei rapporti di forza che continuamente si rimodulano nelle società occidentali tardo capitalistiche, delle miserie che corrodono le relazioni umane e sociali, della solitudine degli esseri umani atomizzati e abbandonati a sé stessi nella corrente impetuosa della competizione globale, l’orrore di una cultura quasi completamente mercificata che non lascia spazio alla creatività dei singoli, alla loro riflessione e pretende solo la loro sottomissione senza se e senza ma. I personaggi dei film di Mauro John Capece quasi mai riescono a riscattarsi da questo legame oppressivo con il potere del denaro, ma continuano comunque a combattere per sopravvivere all’indifferenza, all’acquiescenza, alle sottili perversioni del potere e il regista dissemina gli spazi e i tempi narrativi di crepe, di vie di fuga, di zone d’ombra, di ambiguità che lo preservano dalla retorica del cinema apertamente politico senza perdere nulla della violenza della denuncia con cui si scaglia contro lo status quo. Questo approccio realistico ed enigmatico allo stesso tempo è ben presente soprattutto nei film che costituiscono una ideale trilogia, e cioè “La scultura” (2015), “Sfashion. La neoborghese Via Crucis” (2017) e “La danza nera” (2020).

Ne “La scultura” sono già ben presenti tutti i temi su cui Capece riflette nelle sue opere cinematografiche e narrative (è autore anche di cinque libri) da quando ha iniziato il suo percorso artistico all’inizio degli anni 2000. Il film racconta con accenti pasoliniani e sul filo di una radicale sperimentazione linguistica il rapporto che si instaura fra Mosè, uno scultore di talento, ma oberato dall’assillo del denaro che non riesce a guadagnare, e Korinne, una affascinante escort che invece di denaro facile riesce a guadagnarne parecchio con il suo mestiere. Lo scultore affitta una stanza del suo appartamento a Korinne e da quel momento inizia un gioco di attrazioni non dichiarate tra chi frequenta per mestiere una bellezza estetica quasi fuori dal tempo e dai rapporti materiali, ma a rischio di estinzione, e chi prostituisce la propria bellezza per guadagnare denaro facile e adeguarsi ai tempi malsani in cui vive. L’incontro fra i due avrà conseguenze drammatiche per lo scultore che decide di vivere l’esperienza della prostituzione, ma sarà forse la via di salvezza per Korinne che scopre l’esistenza di una bellezza interiore ancora non contaminata dalle miserie della vita quotidiana. In questo primo lungometraggio di narrazione, dopo il documentario del 2012, “In the Fabulous Underground” sulla figura di Anton Perich, grande artista newyorchese di origine croata, assimilabile per certi versi al movimento della Pop Art di Andy Warhol, Capece inizia a proporre alcune costanti tematiche e linguistiche che caratterizzano tutto il suo cinema successivo.

Prima di tutto la riflessione sulla creatività delle persone costrette a vivere una vita, tipica delle società occidentali (e non solo) tardo-capitalistiche, senza spazi per la bellezza scollegata dall’opprimente mercificazione del mondo, il rapporto con il denaro che spesso costringe i singoli a scelte contronatura, disumane e alla fine anche fallimentari. A livello linguistico invece Capece inizia quella ricerca minuziosa sugli spazi, sulle superfici, sulle geometrie che rendono la materia narrativa assolutamente realistica e assolutamente ambigua allo stesso tempo, come se la simmetria esibita, “troppo” esibita, la mancanza apparente di chiaroscuri fossero di per sé rivelatori di un secondo livello di significato, non dichiarato apertamente, sfuggente e misterioso.

Allo stesso modo in “Sfashion” Capece racconta la vicenda drammatica di Evelyn, una imprenditrice elegante, colta, creativa, al timone di una storica azienda di moda ereditata dal padre e dal nonno, che si trova improvvisamente a fare i conti con un mercato dei prezzi completamente stravolto dalla globalizzazione finanziaria e da una tassazione iniqua. Una specie di Far West senza legge e senza regole, dove ai killer non servono le pistole per uccidere gli avversari, ma basta strangolarli lentamente per farli fallire. Evelyn, interpretata, come in tutti i film di Capece, dalla magnifica Corinna Coroneo, presenza forte e inquietante, vera musa e alter ego del regista, nonché sceneggiatrice e collaboratrice preziosa, cerca in tutti i modi di resistere al tracollo finanziario, con l’aiuto concreto di un amministratore fidato, Bartolomeo, e di una sorta di presenza spirituale incarnata da un antico ulivo, piantato sul terreno di famiglia quando lei era bambina, che lei chiama Antoine, a cui confida segretamente le proprie angosce e fragilità. Alla fine la donna, abbandonata da tutti, non potrà fare altro che prendere atto del fallimento imprenditoriale e personale ed iniziare, forse, una nuova vita altrove. Restano negli occhi e nel cuore dello spettatore un senso profondo di solitudine, incarnato dall’ostinata e silenziosa disperazione di Evelyn, che attraversa gli enormi ambienti della fabbrica come se cercasse una risposta al proprio disorientamento, una via di fuga dall’alienazione della produzione industriale e dai suoi meccanismi feroci che hanno distrutto la sua vita, i suoi affetti, la sua storia. Una presenza che accomuna in qualche modo la Evelyn di Capece a tante protagoniste femminili, inquiete e sfuggenti, dei film di Michelangelo Antonioni.

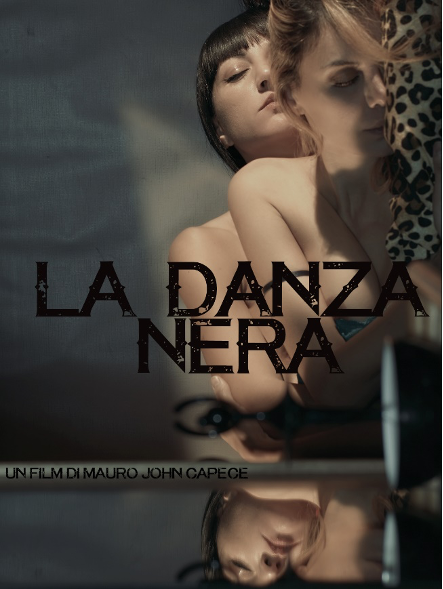

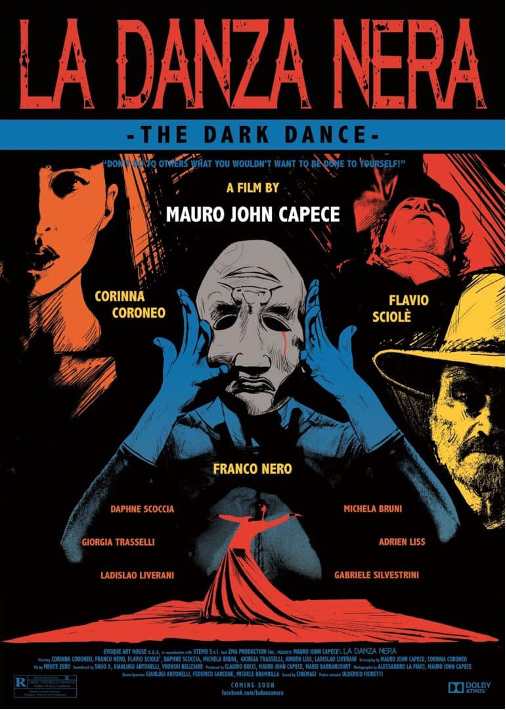

Il terzo film della trilogia, “La danza nera”, racconta a tinte noir, la ferocia del precariato lavorativo che travolge la vita di una ballerina, Manola, laureata, lesbica e senza fissa dimora che decide di farsi giustizia da sé con il rapimento del sindaco a cui aveva chiesto aiuto in passato ricevendone solo vaghe promesse e avances non richieste.

Franco Nero nel film “La danza nera”

Anche in questo caso le rigida simmetria degli spazi disegnati dalla fotografia di Capece alludono ad una sofferenza inespressa, compressa nelle ipocrisie della politica-spettacolo odierna, attenta solo alla manipolazione dei media in funzione dell’acquisizione del consenso, disinteressata ai problemi concreti della gente comune e che, proprio per questo stato di cose, esplode con maggiore violenza nel momento in cui saltano tutte le mediazioni possibili. Il rapimento e la tortura del sindaco da parte di Manola è chiaramente un’azione senza futuro, destinata ad un drammatico fallimento e alla morte, un atto di ribellione prepolitico, ma un urlo di disperazione drammaticamente reale. Capece evita le trappole del film di aperta denuncia politica per raccontare in modo viscerale il drammatico deragliamento esistenziale di una persona profondamente onesta e creativa costretta a vivere in un mondo profondamente ipocrita, violento, disumano e senza neppure l’ombra di una qualsiasi creatività. A questo proposito è significativo il discorso che il direttore del teatro in cui si esibiva Manola, John Butterfly, interpretato da un inquietante Franco Nero, pronuncia sul palco dopo la scomparsa della ballerina: “Una vita non creativa vissuta accanto a persone non sensibili e non creative è forse la peggiore condanna che possa capitare ad una persona insieme alla fame, alla malattia, alla morte”.

L’ultima opera di Mauro John Capece, “Reverse” (2021), vira invece verso il thriller giudiziario con venature horror, quindi verso un cinema più orientato verso un genere codificato, senza però che vengano meno lo stile e la ricerca poetica del regista. Il titolo allude ad una tecnica di interrogatorio utilizzata dalla polizia americana per far confessare i colpevoli di un reato. In questo caso il colpevole è un famigerato serial killer psicopatico che uccide sistematicamente le influencer con un coltello blu.

Ritenuto incapace di intendere e di volere rischia però di evitare la condanna. Un’ispettrice di polizia, convinta che la sua pazzia sia solo una finzione, è incaricata di smascherarlo per ottenere una lucida confessione dei suoi omicidi. Girato quasi tutto in interni durante il lockdown, “Reverse” si avvale di una messa in scena quasi teatrale per attivare un gioco di specchi fra i due protagonisti, interpretati ancora una volta dall’enigmatica Corinna Coroneo e da Adrien Liss, altro attore feticcio del regista abruzzese, in cui vittima e carnefice si scambiano continuamente i ruoli in una sorta di partita a scacchi dove però i giocatori presto si moltiplicano e quelli dietro le quinte assumono presto il ruolo di protagonisti occulti del gioco. In questo film la riflessione sulla verità e sulla finzione, sull’ambiguità delle superfici, delle maschere e sulla misteriosa insondabilità delle passioni umane assume i toni del thriller psicologico con colpo di scena finale che ribalta completamente le convinzioni dello spettatore perchè, come recita la scritta che compare su una delle pareti spoglie in cui avviene l’interrogatorio, nonostante tutti i tentativi di occultamento della verità, “la mente non mente”. Citazione dell’omonimo titolo di un libro della psicologa Antonella Canonico in cui è possibile leggere una affermazione in qualche modo illuminante riguardo al significato profondo di questo film: “Ci sono storie che non vogliono essere raccontate. In parte perchè non voglio essere raccontate. In parte perchè sembrano così assurde che nessuno potrebbe crederci. In parte perchè il loro protagonista soffrirebbe a raccontarle. Eppure un giorno, qualcun altro le racconterà per lui. Spesso una patologia lo costringerà a farlo”.

Filmografia minima di Mauro John Capece:

2021 » Reverse: regia, fotografia

2020 » La danza nera: regia, soggetto, sceneggiatura, montaggio, fotografia, produzione

2016 » Sfashion: regia, soggetto, sceneggiatura

2014 » La Scultura: regia, soggetto, sceneggiatura

2012 » In the Fabulous Underground: regia, sceneggiatura

L’IMPORTANZA DEL SOTTOTESTO E DELL’AMBIGUITÀ –

INTERVISTA CON MAURO JOHN CAPECE

a cura di Marcello Cella

Prima di tutto volevo sapere qualcosa della tua biografia, perchè ho letto che hai iniziato come scrittore.

Ho iniziato come scrittore però in realtà ho iniziato a fare foto fin da bambino. Però non era la mia strada, come non lo era quella della scrittura. Quando ho iniziato a prendere la telecamera in mano e sono andato a studiare e fare cinema in America ho capito qual era la mia strada. Sono tornato ed ho iniziato a fare film. Considera che i primi tempi della mia formazione a New York c’era Darren Aronofsky, c’era tutto un nuovo cinema d’autore molto complesso e quindi diciamo che quella matrice un po’ indie mi è rimasta un po’ dentro.

E infatti ho notato che nel tuo documentario “In the Faboulous Underground” tu racconti un po’ questa esperienza newyorkese attraverso la figura di Anton Perich, la Pop Art di Andy Warhol…

…Si, questo film è una co-regia. Ho fatto questo film perchè prima di tutto amo tantissimo New York e in quel periodo avevo fondato una specie di factory che si chiamava Minimal Cinema che poi col tempo si è sciolta e mi avevano proposto, Marco Fioramanti e Betty L’Innocente, che sono due accademici esperti della Factory di Warhol, di fare questo documentario. Quindi, con un altro regista, Claudio Romano, siamo andati a Mikulići in Croazia, città natale di Anton, e a New York e lo abbiamo girato. Ovviamente la conoscenza della città di New York e dei suoi meccanismi sono stati molto utili anche per le immagini perchè sapevo dove andare a pescare. Quindi pur essendo una produzione di tre mesi sono riuscito comunque a fare qualcosa di bello sul piano visivo. E’ stata un’esperienza estremamente formativa. Poi Anton è un maestro, crede molto nell’indipendenza di un cinema diverso ed è stato anche questo che mi ha legato molto a lui.

Ho visto che questa riflessione sulla creatività e sul rapporto con la realtà esterna ricorre molto nel tuo cinema…

…Questo è un po’ nel dna di un cinema intellettuale che non esiste quasi più e quindi ho vissuto sulla mia pelle le difficoltà degli artisti. Io sono nato senza televisione in Italia. Io negli anni ’80 -’90 non avevo la tv, amavo il cinema degli anni ’70. Quindi ero una specie di errore perchè i registi della mia generazione volevano fare la fiction, volevano girare le cose in tv, ora vogliono fare le serie. Quindi io che ero legato al cinema, al film, ero un errore palese della mia generazione. Infatti non è un caso che nel 2005 a Rotterdam eravamo io, Garrone, Sorrentino, Gaglianone, Winspeare, e io sono l’unico che non ha fatto carriera, anche se erano tutti registi diversi rispetto a quello che c’è normalmente sugli schermi cinematografici. Quindi da lì parte tutto, dal fatto che volevo fare un cinema impegnato che però, per sua stessa natura, viene sempre finanziato con i soldi pubblici. E quindi c’è stata una questua per diversi anni, finché non mi sono deciso a fare due attività,

cioè dividere la mia carriera commerciale da quella di autore, per sopravvivenza. Per questo mi sono legato agli artisti. Oggi vedo molti artisti in giro, nelle università, che vorrebbero fare qualcosa di impegnato, ma è complesso fare quel tipo di carriera. Ci vogliono più soldi per fare quel tipo di percorso che non una carriera semplice. Quindi ho creato empatia con l’arte, per esempio con la scultura…La difficoltà di uno scultore…Mi sono reso conto che la scultura è una dipendenza al pari dell’eroina perchè devi comprare i materiali, hai bisogno di spazi, di trasporti, di altre persone e non vendi nulla…

…A suo modo è una metafora del cinema…Una cosa che mi ha incuriosito è il tuo modello di ispirazione perchè tu fai meditazione trascendentale e mi chiedevo come entri questa pratica nel tuo processo creativo…

Diciamo che con le mia pratiche notturne e diurne riesco ad avere una chiarezza mentale e ricevo delle immagini. Sembra ridicolo dirlo, ma una mente sana e spirituale ha grandissima facilità di accesso al mondo delle emozioni, del perturbante, del conturbante, cioè riesce a creare con più facilità. E’ una cosa che mi viene naturale. Per esempio, ora sto girando un film su uno script che non è nemmeno mio però ho delle idee che mi derivano dalle location, dai luoghi dove sto e grazie a questa pratica riesco ad interiorizzarle. Inoltre mi dà la possibilità di essere molto calmo. Sono una persona molto calma e non perdo mai la calma neanche rispetto agli eventi atmosferici avversi, alle piogge…L’altro giorno c’è stata un’alluvione sul set e io ho cercato di risolvere il problema senza strapparmi i capelli.

Guardando i tuoi film mi viene in mente la definizione di cinema enigmatico. Ho sempre l’impressione di qualcosa che sfugge nella tua visione della realtà…

… In effetti mi piace molto il sottotesto. Non mi piace una narrazione troppo lineare anche perché questo tipo di narrazione viene richiesta nel documentario o nel cinema semplice, il simple film. A me invece piace sottrarre, mi piace giocare con lo spettatore, creare sottotesti, non essere splatter nell’esporre le cose. Per esempio, ne “La danza nera” nell’intermezzo c’è una foto che è una rielaborazione di quella di Mafia Capitale. Ma come questo ce ne sono molti altri nei miei film. Non mi piace il realismo nel cinema. Per esempio, in “Reverse” a volte mi dicono: “ma una mamma non farebbe mai così male alla sua bambina”, ma invece questa mamma si. La realtà non è poi così interessante da mitizzare. Se facciamo film non dobbiamo sempre giustificare le cose. Quindi col tempo mi sono detto: “nascondiamo alcune cose, creiamo il sottotesto, il non detto”. Le cose della sceneggiatura le incasiniamo ulteriormente e sembrano quasi sbagliate…

…Sicuramente c’è sempre questa sensazione nei tuoi film di qualcosa che sfugge, ma che in realtà ha un significato…

… Io dico sempre una cosa. Il film funziona se tu il giorno dopo ti svegli e ci ripensi. Anche se sul momento non ti piace, se poi ti rimane qualcosa in mente…Ecco, io cerco di fare questo, di fare dei film non concilianti, ma che ti lasciano un qualcosa dentro, che ti apre…Poi il primo passo verso la spiritualità è la perturbazione, la non accettazione di una realtà sensoriale banale.

Tu hai definito i tuoi film “La scultura”, “SFashion” e “La danza nera” la trilogia della riflessione. Come mai?

Perchè questi sono stati film che ho potuto girare con una tranquillità economica, relativa perchè non avevo i budget di Sorrentino o di Garrone, però avevo una tranquillità emotiva, il team giusto, ho scoperto degli attori a cui tengo tantissimo che chiamo sempre nei miei film. Sto anche cercando di creare un piccolo mondo dietro al mio cinema, chiamando sempre le stesse persone per dare continuità ad un’opera…Però io ero partito con l’idea di fare dei film di riflessione e me lo potevo permettere grazie o ad un finanziamento pubblico, o ad un finanziamento privato, o ad un aiuto come progetti culturali. Avevo un budget che potevo utilizzare come mi pareva, non dovevo recuperare. Quindi questa cosa mi ha dato una grande libertà ed ho potuto fare dei film di riflessione. Ora sono nella fase dei film di sensazione perchè chiaramente se devo fare dei film per delle piattaforme che devono recuperare soldi non posso più permettermi di fare “La scultura”. Posso cercare di metterci qualcosa dentro, ma, per esempio, in “Reverse” è veramente complicato trovarci degli elementi fondanti a livello culturale, non c’è quasi niente. Nei due film che sto facendo sto mettendoci dentro una bellissima sceneggiatura di sensazione, ma sono film per una piattaforma. Infatti “Reverse” sta avendo successo, è candidato ai David e credo che abbia recuperato ampiamente però…Ora quindi sono nella fase della trilogia della sensazione, sono in pausa con il mio cervello, sono solo un regista visivo che gira sceneggiature che non scrivo più io fra l’altro, ma sono opera di altre persone.

Comunque anche “Reverse” è pieno di ambiguità con questo ribaltamento dei ruoli fra i due protagonisti, quasi una partita a scacchi, e quella frase scritta sul muro “la mente non mente” che è anche il titolo di un libro della psicologa Antonella Canonico, la cui tesi di fondo riguarda proprio la capacità e nello stesso tempo l’impossibilità di mentire da parte della mente nel rapporto con il corpo che la contiene…

…Si, lì poi ho avuto la fortuna di lavorare con due grandi attori, Corinna Coroneo e Adrien Liss, che riescono sempre ad emozionare me e lo spettatore. Quindi non era nemmeno facile creare un film da due soldi con questa situazione inverosimile di una poliziotta che va dal serial killer per farlo confessare.

Fra l’altro avevamo anche il problema del Covid, quindi non potevamo nemmeno tanto uscire, muoverci, però ho mantenuto alcune suggestioni e ci ho messo il sottotesto dove ho potuto. Nonché un atto d’amore, nel finale, per un certo tipo di cinema degli anni Ottanta, sia nel suono che a livello visivo.

Comunque il tuo è anche un cinema di sensazione. Per esempio, “La scultura” lo trovo un film fortemente sensoriale più che narrativo. Con questi due personaggi, la escort e lo scultore, che più che personaggi di una narrazione, sembrano elementi emozionali…Ho notato poi che nei tuoi film ci sono spesso disseminati degli elementi di denuncia politica e sociale che però non sfociano mai in una denuncia esplicita, ma rimangono sempre all’interno di queste individualità. Ne “La scultura”, per esempio, quando lo scultore dice “l’Italia è un paese senza colore” o ne “La danza nera” nel personaggio di Manola, attrice precaria, impoverita e incattivita…

…Si, la denuncia sociale non mi piace. Spesso in passato ho lavorato come aiuto regista in questo tipo di film e lì le cose venivano dette. A me questo non piace. Preferisco che gli elementi di denuncia sociale vengano dedotti dallo spettatore e soprattutto che rimanga nel punto di vista di un personaggio. Il sindaco de “La danza nera” non è un genio, è un uomo semplice che incarna un po’ la classe politica che abbiamo oggi, ma è lui come personaggio, non rappresenta tutti i sindaci.

Mi piace molto vedere le cose dal punto di vista dei personaggi e non possono essere sempre estremi perchè non sono dei politicanti o dei sindacalisti o degli attivisti politici. Cerco di rimanere sulla storia. Ne “La danza nera” invece mi sono spinto oltre, ho fatto qualcosa nel vecchio stile dal punto di vista della denuncia sociale…

Un altro elemento che trovo nei tuoi film è questa dialettica fra verità e menzogna, spesso attraverso la seduzione, e in questo senso la protagonista dei tuoi film, Corinna Coroneo, mi pare estremamente adatta a dare questo tipo di sensazione di ambiguità…

Si, mi piace molto l’ambiguità. Mi piacciono i colpi di scena. Nel cinema di sensazione i colpi di scena possono essere splatter, mentre nel cinema d’autore può essere qualcosa che riguarda l’animo umano. Fondamentalmente siamo tutti un po’ ambigui, diciamo spesso delle bugie, soprattutto a noi stessi. Quindi mi piace molto…

…Anche questa “lotta di classe”, per semplificare, che potrebbe scatenarsi fra i personaggi dei tuoi film si risolve spesso in uno scontro di linguaggi, di personalità inconciliabili proprio sotto questo aspetto, come accade tra Manola e il sindaco in “La danza nera”….

Si, sicuramente. L’ambiguità nei personaggi del cinema mi piace molto perchè credo che la “santità” nell’umano non esista. C’è bisogno di colpi di scena nell’interiorità dei personaggi. E’ facile far vedere uno con una pistola che spara. E’ più difficile far vedere una persona che fa qualcosa di diverso, che muta durante il film. Pensa a “Taxi driver”, al cambiamento che fa quel personaggio.

Nei tuoi film ho notato che grande importanza hanno i corpi, le superfici, anche la stessa messa in scena con queste inquadrature geometriche che però hanno sempre qualcosa di ambiguo nella loro perfezione…

…Tengo molto alla simmetria e anche all’asimmetria quando serve. In base a come è narrata una scena cerco di essere molto classico da questo punto di vista. Curo molto anche l’illuminazione e spesso faccio io stesso la fotografia perchè cerco di ottenere una luce molto particolare, una resa quasi scultorea delle superfici. Poi curo molto anche le location. Mi piace lavorare in studio ma cerco spesso di trovare delle location adatte alla storia perchè lì si sente la differenza rispetto ad un posto che non è vissuto, che non esiste. La storia di un luogo aiuta molto la scena, quindi di base cerco sempre di trovare delle location interessanti che ispirino prima di tutto me stesso e poi anche lo spettatore.

Trovo abbastanza impressionante la location di “SFashion”, questa azienda enorme e spesso vuota che dà un senso di angoscia. Tra parentesi dove l’avete trovata questa azienda?

Hai notato bene. In questo caso dovevamo trovare un’azienda manifatturiera che avesse determinate caratteristiche, che fosse grande, che avesse un brand perchè era fondamentale. Così cercando abbiamo trovato questo maglificio Gran Sasso che aveva vinto la Triennale di architettura. Poi, certo, a volte bisogna fare i conti anche con il budget. Spesso se vieni finanziato dalle Film Commission, e qui faccio una critica al finanziamento pubblico, ti costringono a girare in quattro regioni diverse, perchè i soldi arrivano da quattro canali diversi, anche se magari non c’entrano niente con il film. E questo è un problema del cinema italiano.

A proposito di “SFashion”, come è nato questo film che forse è uno dei più forti che hai fatto?

Questo film sostanzialmente è nato per parlare della crisi economica dei primi anni Novanta di cui si è parlato molto poco al cinema. Il cinema ha fatto finta di niente

ignorando quegli imprenditori che si ammazzavano in quel periodo o le persone che perdevano il lavoro. I veri problemi della nostra economia sono nati lì, anche nel periodo della conversione lira-euro, quando sono state permesse le delocalizzazioni delle attività economiche strategiche. Era un film politico, chiaramente. Si cerca sempre di fare i film sui drammi che riguardano le forme di disagio più evidenti, che so, sulle persone che fanno l’elemosina alla stazione che costituiscono un dramma incredibile, ma ci hanno fatto sopra almeno quattrocento film. Però anche il dramma di un imprenditore che fallisce è molto interessante perchè dietro c’è un altro tipo di narrazione che in genere nel cinema non si affronta. E non si affronta perchè c’è sempre questo problema italiano della destra e della sinistra. Per esempio, nel mio caso mi hanno accusato di aver fatto un film di destra, ma non è vero perchè poi ho fatto “La danza nera” che racconta una storia opposta. Ma questo riguarda la superficialità di certa critica italiana per cui se fai un film su un imprenditore sei di destra. Questo invece è un film che racconta il fallimento di un imprenditore sommerso dalle cartelle esattoriali…

…di un’imprenditrice che fra l’altro è una figura molto poco raccontata nel cinema italiano…

…che è anche un modo per raccontare l’emancipazione femminile che la puoi fare in due modi o raccontando personaggi femminili o dando lavoro sul set alle donne. Nel cinema italiano invece è una cosa un po’ ipocrita, è una finta emancipazione perchè c’è pieno di truccatrici, costumiste, ecc. e poi non hanno mai i ruoli principali e c’è sempre il maschio alfa dominante come protagonista. Mi piaceva giocare con il ruolo dell’imprenditrice grazie anche alla grandissima interpretazione di Corinna Coroneo. Quando abbiamo presentato il film a Montreal gli spettatori si stupivano e chiedevano: “ma in Italia state messi davvero così male?”. Beh, si, gli dicevo, abbiamo anche queste problematiche. Però era il periodo in cui molti perdevano il lavoro soprattutto nel settore manifatturiero in regioni come Toscana, Marche, Lazio.

Perchè gli hai messo come sottotitolo “La Neoborghese Via Crucis?”

Questo me lo ha voluto suggerire un attore che poi non ha voluto lavorare nel film, Gabriele Lavia. E quella Via Crucis che ho inserito nel film come intermezzo mi è costato come metà film. Ma mi piace inserire degli intermezzi ed è stata una cosa potente da fare.

Anche per quanto riguarda la parte sonora dei tuoi film, ho notato una grandissima cura, come per la musica elettronica di Marco Del Bene in “Reverse” o l’inserimento delle canzoni come “Lilì Marlene” o “La vie en rose” che ascolta la protagonista di “SFashion”. Che ruolo ha la musica nei tuoi film?

La musica narra molto. Diciamo che essendo io una persona che coltiva molto anche la sua anima di artista mi piace molto ascoltare la musica. Non ho dei generi precisi, ascolto tanto anche cose classiche. Poi il mio primo cortometraggio, “Il sopranista”, era un musical. Un musical triste però perchè parlava di un sopranista che veniva schifato da tutti. Quindi la musica è sempre stato un elemento fondamentale nei miei film. La prima cosa che faccio sempre è cercare un compositore con cui dialogare. Voglio conoscerlo quando c’è solo la sceneggiatura, voglio conoscere le cose che fa prima, non dopo la realizzazione del film. Il leit motiv del film lo voglio prima e poi eventualmente inserisco dei prezzi ‘storici’ come per esempio “Lilì Marlene” in “SFashion” con quei rimandi alla Seconda Guerra Mondiale, ai tedeschi, alla Merkel, con quei sottotesti per cui ci stava benissimo.

Un’altra cosa che mi ha impressionato molto dei tuoi film è come racconti la solitudine dei personaggi. E in questo senso le interpretazioni di Corinna Coroneo sono sempre molto intense…

I personaggi che hanno un contrasto con la realtà li vedo un po’ simili a me e agli artisti che conosco. Un personaggio completamente banale, troppo semplice non mi appassiona. Non riuscirei mai a fare un film dove non ci sia questo contrasto forte. Con Corinna mi sono trovato molto bene anche a livello di scrittura. Abbiamo questa cosa in comune. Lei è un’attrice drammatica pura, non la vedrei a fare commedie o a fare film più semplici di quelli che fa. Comunque per me la solitudine è importante. Poi da amante della meditazione una vita senza solitudine mi sembrerebbe anche noiosa per certi versi, anche se non è facile stare soli. Anche i miei personaggi quando sono soli, si sentono soli, soffrono. Per esempio, in “SFashion” quando la protagonista perde il suo confidente crolla tutto…

…però questi personaggi hanno una profondità che li riscatta dalla solitudine in cui vivono. Mentre invece un personaggio come il sindaco di “La danza nera”, che non riesce a stare solo, diventa una macchietta…

…quando i personaggi non hanno profondità diventano delle macchiette. E questo è anche un modo un po’ snob di vedere la questione. Ma oggi il problema principale che abbiamo in Europa è l’educazione. C’è stato un decadimento drammatico dell’educazione dovuto ad anni di tv spazzatura, di vecchi inutili, per cui i giovani fondamentalmente non hanno più la voglia di ricercare qualcosa. I personaggi che incarnano questo decadimento sono macchiette e mi piace farli vedere ancora più piatti di quello che sono, li carico molto. Mentre i personaggi più colti sono più affascinanti, più sexy, più belli, li fotografo meglio. C’è una cura diversa.

In questo libro “La mente non mente” che ho avuto sotto mano in questi giorni c’è una cosa che in qualche modo ricollego ai tuoi personaggi perchè l’autrice sottolinea il ruolo fondamentale della sofferenza per lo sviluppo mentale. Anche i tuoi personaggi sono profondi perchè soffrono…

…la sofferenza è purificazione, è una parte della nostra vita che va accettata, va vissuta. E anche il Covid ce l’ha fatto capire. La sofferenza nobilita sia l’uomo che i personaggi…

…Io invece da educatore sono sempre molto colpito dal fatto che i giovani rifiutano totalmente questa dimensione della sofferenza…

…non hanno il piacere della malinconia, non riescono a vivere pienamente sentimenti come la nostalgia…

…forse perchè non riescono mai ad essere veramente soli con questa connessione direi quasi patologica con i mezzi elettronici…

…però stanno portando lo spettatore dove volevano loro. Pensa che anche il nuovo 007 è diventato una specie di ‘mammo’. Anche il cinema commerciale sta diventando sempre più semplice…Lo vedo anche parlando con certi produttori perchè oggi il cinema con il multiculturalismo deve essere targhetizzato anche sul livello di paesi che sono usciti dal feudalesimo solo cento anni fa. Quindi devi per forza cambiare codici. Dovevano creare una livella culturale e l’Europa con il suo livello culturale era un problema.

SAGGI

IL COLLEZIONISTA DI CARTE: LA MORTE DELLA LUCE (E IL SUO RISORGERE)

di Francesco Saverio Marzaduri

“Per alcuni giocatori anche la fortuna è un’arte.”

Da Il colore dei soldi

Durante la serata conclusiva di un festival, un critico di cui chi scrive non svelerà il nome raccontò che, nel tentativo di avvicinare “l’uomo misterioso” Paul Schrader – per riutilizzare la sua definizione – e proporgli una serie di enigmatiche domande, il cineasta rispose “I’m totally confused”, forse pensando all’omonimo brano musicale del cantautore Beck. Diciamolo una volta per tutte: qualsiasi critico e/o appassionato “cinephile”, imbattendosi nell’universo schraderiano, desidererebbe individuarne da vicino i più reconditi segreti, perlopiù legati al nitore dell’immagine nella propria concezione all’origine, estetica e filmografica. Basterebbe la celebre riflessione dell’autore, che accosta gli stilemi dei tre diversi e da lui maggiormente amati e imitati maestri, a dire come il “transcendental style” sia ormai un imprescindibile assioma per chi tenti di restituire l’universalità, entro molteplici possibilità di espressione che prendono corpo nella forma dello schermo. Se il “trascendente” può essere isolato, estrapolato dalle proprie manifestazioni, disaminato e definito ad opera del critico, lo svolgimento della sua rappresentazione si svolge entro prestabilite dinamiche temporali. Un concetto sacro del fotogramma, attiguo al senso mistico dell’esistenza, così come la dannazione e la conseguente catarsi si riconfermano le due imprescindibili modalità per il conseguimento dell’estasi, nella misura in cui tangibili nella loro astrazione si fanno l’ineffabile e l’invisibile. Sicché, mirare troppo oltre l’intangibile equivarrebbe a indebolire l’arcano: dunque, spetta all’esegeta e alla sua sensibilità leggere tra le maglie della visione, come i profeti dei testi religiosi. E comprendere perché l’ultima creatura dell’universo in oggetto, un ex galeotto che ha trascorso un decennio dietro le sbarre, scelga di leggere a fondo le meditazioni di Marco Aurelio e, “ipse dixit”, impari a giocare, o meglio a contare le carte – secondo l’originale titolo, di cui la traduzione è un convenzionale svilimento – tenendo traccia d’ogni carta giocata durante una partita.

La qual cosa serba uno strano sapore “rétro”, il cui gusto – proprio perché da tempo non più attinente all’odierno mercato cinematografico – apparenta il film a una confezione “vintage” anni Ottanta, fuori tempo e anacronisticamente senza tempo, talvolta comprovato da una combinazione “démodé” di dissolvenze su nero, benché non desista a qualche tocco “new age” riconducibile alla fattura postmoderna (le cifre in sovrimpressione sopra il mazzo, con la voce fuoricampo a commentare). Inevitabile, dunque, che l’indifferente pubblico ignori una simile operazione, ed è altrettanto inevitabile che il “counter” William Tell, denominandosi come il leggendario eroe svizzero, sia l’ennesimo “alter ego” del regista-sceneggiatore: creatura icastica, solitaria e taciturna, la cui abilità nei tornei di poker dei vari casinò statunitensi non ne scalfisce l’ascetico stile di vita, in linea con la propria schiva personalità, la propria repulsa verso il mondo e le imperfezioni morali di esso: rifiuta il caffè appena preparato, e puntualmente avvolge in panni bianchi i mobili delle squallide stanze nei motel ove alloggia, in modo da filtrare e depurare il contatto con gli oggetti. Il che, al di sopra d’ogni sospetto, gli consente di stare sopra quella retta dell’onestà che ogni volta spezza l’uniforme cerchio del gioco (e prima ancora della sevizia): non si fa cacciare dai gestori perché sa mantenere obiettivi modesti, punta poco e vince – o perde – poco, e quando il gioco si fa duro preferisce allontanarsi. Del resto “Il giocatore” – tra i più autobiografici scritti di Dostoevskij, la cui ultima trasposizione sullo schermo, firmata John Dahl, slitta al ’98 – ha per protagonista un demonizzato dal vizio che, impassibile, subisce vincite e perdite accettando la sorte benevola o avversa, con identica imperturbabile indifferenza. Anche il carcere, quanto la morte, assurge ad etico sollievo perché la vita è un rischio in prima istanza: quale che sia la scelta, ecco giungere il Fato a reclamare il dovuto.

Materia, questa, che il recente cinema statunitense – da Eastwood a Zemeckis – sembra tenere in ragionevole considerazione, pensando a eventi storici ancora tiepidi, dove un “pamphlet” su valori collettivi in crisi restringe il campo a psicologie individuali. Di conseguenza le colpe da scontare, fardelli di responsabilità troppo gravosi, implicano ineluttabilmente una redenzione singola a raggio più ampio. Lo riporta anche l’ottimo Stefano Santoli nel fresco volume “Fabbrica di sogni, deposito di incubi”: la dissertazione su un’America opulenta e indifferente, indotta a far i conti con (anti)eroi o ciò che ne resta, restituisce un calcolo aritmetico sin troppo nitido. Stando a ciò, lo spettatore non trasecola di fronte a tropi e ossessioni inerenti il peccato e la redenzione, cui il settantacinquenne Schrader abitua la propria filmografia aggiornandola in era postmoderna: tutto, in questo suo ventunesimo lungometraggio, conserva una fantasmatica parvenza ch’è nemico invisibile, al contempo rovescio e prosieguo della geniale riflessione sulla trascendenza (e non a caso il prodotto è un “noir”, fulcro d’una famosa disamina datata ’71 e da sempre genere prediletto), acquisendo un fondamento anche maggiore. Spiace che la disquisizione del Nostro sui “social network” verso colleghi quali Fincher o Malick, sovente, rischi di fare il passo più lungo della gamba, anche se il parere s’arena alla semplice polemica o alla canzonatura, talora ridondante in ambedue i casi. Le sale cinematografiche in disuso di “The Canyons” si fanno annullamento umano in figure chiuse in sé stesse, da Evan Lake al reverendo Ernst Toller, che coronano l’opera dell’autore in modo testamentario; e, per quanto indispensabili, feticci quali la narrazione “off” in chiave di diario su cui far confluire le impressioni, la scritta tatuata sulla schiena di Tell (“Affido la mia anima alla Provvidenza, affido la mia anima alla Grazia”) o l’inclusione di fisionomie familiari (Willem Dafoe) contano meno della loro applicazione in senso spettrale. Così pure le strade buie che il “counter” – se si vuole, un potenziale Travis Bickle in chiave attualizzata – attraversa esorcizzando l’insonnia: lo sguardo di Schrader nei confronti del vessillo a stelle e strisce, tanto più indagatore quanto più dubbioso e lucido nel proprio reazionarismo, non cessa d’esser coerente.

Il cineasta sa perfettamente come gli errori (e orrori) dei personaggi derivino da una scelta all’origine: sicché il gioco contempla codici e canoni elevati a filosofia esistenziale, ove l’annullamento di creature ridotte a salme ambulanti impone rilanci minimi (e minime perdite), contentandosi di poco, lontani da luci appariscenti o caotiche “bagarre”. “Non mi piace giocare sotto i riflettori, il gioco d’azzardo mi piace anonimo”, dichiara Tell a Cirk, figlio d’un torturatore suo ex commilitone nell’esercito. Paradossalmente è il deleterio paradigma dell’azzardo a consentire alle pedine di restare in ballo: se la sete di rivalsa che accomuna i due protagonisti, in una sorta di rapporto paterno-filiale, richiama quelli de “Il colore dei soldi”, non c’è da meravigliarsi non tanto e non solo perché Scorsese – qui tra i produttori esecutivi – è storico collaboratore per Schrader, ma anche perché i movimenti fluidi e sinuosi della m.d.p. lungo le lisergiche sale o sul tavolo verde fanno de “Il collezionista di carte” un “Casinò” più teorico, sottile e introspettivo: e anche qui fa capolino una prorompente finanziatrice che, in cerca di un mago delle carte, propone a Tell di entrare a far parte della squadra e lo convince ad alzare la posta. Si accennava a Dostoevskij nella psicologia caratteriale e nella rispettiva differenza di veduta: “Tu vivi così?”, la medesima battuta declamata dal mentore William e dal discepolo Cirk, indica una specularità esistenziale (e due verità) che impongono un’univoca via di fuga: il rigore, ovvero l’ordine. Ma l’allegorico delitto commesso dal primo – il coinvolgimento nelle torture dei prigionieri ad Abu Ghraib, per i quali sconta tre anni di carcere, e la consapevolezza dell’impunità di chi tali torture ha ordinato e permesso – si fa incubo trasposto in forma di caleidoscopico girone infernale, attanaglia l’anima e obbliga a un castigo ch’è definitivo regolamento di conti: dietro la maschera del maggiore John Gordo, l’assassinio del comune padre putativo da parte di quello spirituale, entrambe facce d’una medaglia, è una violenza spogliata d’ogni cruento “quid”, che Schrader sceglie di non mostrare, lasciato trapelare da ellittici strilli e gemiti fuoricampo. E il torturato, in finale di partita, è colui che per primo insegnò come torturare.

Se un gatto nero di passaggio è sintomatico fattore sin troppo palese, il costo rimane quello della solitudine, negli interni e negli esterni, che l’iperrealismo hopperiano sublima nella fotografia di Alexander Dynan, le sinistre melodie (di Robert Levon Been e Giancarlo Vulcano) contrappuntano e il monito moralista richiama quale ineludibile presenza: ecco il ritorno alla purezza, restituito in un bicchiere d’acqua, nell’istante in cui Tell sollecita Cirk a riallacciare con la madre e gli consegna il denaro necessario a riprendere gli studi. In analoga maniera, il proposito di formare squadra fissa fa del rapporto simil-affettivo tra il Nostro e i compagni d’avventura una specie d’insolito nucleo familiare, tanto da insegnare a Cirk come vivere nello strenuo tentativo di distoglierlo da distruttivi progetti di vendetta. Pure, affinché il gioco non sia più univoco interesse, la finanziatrice di colore cerca di aggiungere nuove prospettive alla vita di Tell, prima che la loro relazione si trasli in un vero e proprio legame; l’usuale contatto tra dita diviso dal vetro d’un parlatorio, che aggiorna “American Gigolo” e “Lo spacciatore”, s’allunga all’infinito, sulle note di “Mercy of Man”, prima e dopo i titoli di coda, sino all’eternità. Allo spirare della luce sopperisce il risorgere di questa: l’esistenza e l’amore per essa ricominciano. Una volta tanto l’autoreferenzialità non è fuori luogo, nella continuazione di un tragitto onanistico in superficie: l’amore ne esce vincitore, quello del cinema nella propria trascendenza – esito catartico in un’immanenza che sostituisce la realtà – trionfa sulla vita. Potenza dell’estetica, nella sua estasi e nel suo tormento. E nella sua afflizione.

ALDO BUZZI, L’IRONIA DELL’AIUTO REGISTA

di Roberto Baldassarre

“A Fellini ho insegnato a mettersi calze nere invece dei corti calzini fantasia. Da allora non ha più avuto problemi (in questo campo)“.

La dichiarazione di Aldo Buzzi posta in esergo è stata estrapolata dall’intervista rilasciata a Paolo Mauri “Ho un debole per quasi tutto” (La Repubblica, 17 marzo 2000, p. 44), realizzata per l’imminente pubblicazione del libro “La lattuga di Boston” (2000, edito da Ponte delle Grazie). Cominciare da questa dichiarazione è utile perché in due righe è concentrato tanto il tagliente spirito ironico dello scrittore comasco (e in questo caso è Fellini a farne le spese), quanto il suo flirt con il cinema, o per meglio dire con alcune personalità del cinema. Di scrittori di narrativa il cinematografo ne ha assorbiti tanti: a volte erano narratori solo di passaggio, giusto qualche sceneggiatura per incassare sonanti assegni in momenti di magra letteraria; sovente, invece, accettavano coscientemente di restare nell’industria dello spettacolo, lasciando completamente la letteratura oppure pubblicando sporadicamente qualcosa di personale, quasi un atto purifico rispetto al degradante mestiere di sceneggiatore. Ma ci sono stati anche scrittori che sono passati dietro la macchina da presa, come ad esempio attesta la corposa carriera registica Pier Paolo Pasolini, che ha quasi poi prediletto il cinema (medium di massa) rispetto alla letteratura (medium elitario). Anche Aldo Buzzi si cimentò alla regia, incoraggiato da Federico Fellini, con il cortometraggio “America Pagana”, co-diretto con Federico Patellani. Un tentativo non completamente bizzarro, perché Buzzi, nel suo periodo cinematografico, ha prevalentemente ricoperto ruoli di assistente o di aiuto regista, per tanto un passaggio normale.

ALDO BUZZI (1920-2009)

Aldo Buzzi nacque a Como il 10 agosto 1910, da una famiglia economicamente benestante e di profilo intellettuale: il padre era un chimico mentre la madre, tedesca, era una pittrice. A causa del lavoro itinerante del padre, la famiglia cambiò domicilio frequentemente, e Buzzi, dopo i normali corsi di studi, fatti in differenti città, si iscrisse alla facoltà di Architettura, al Politecnico di Milano, conseguendo la laurea nel 1938. Già durante il periodo universitario ebbe modo di poter frequentare spiccate personalità della cultura di quel tempo, in particolare del design (Bruno Munari), ma anche della letteratura (Leonardo Sinisgalli) e del cinema (Alberto Lattuada). In questo periodo ci fu anche il primo incontro, che poi si trasformò in feconda amicizia, con l’illustratore romeno Saul Steinberg (1914-1994), trasferitosi negli anni ’30 a Milano per continuare gli studi universitari. Steinberg sarà sponsor/garante di Buzzi per la pubblicazione di svariati pezzi sul periodico New Yorker (nel 1943 Steinberg ottenne la cittadinanza americana).

Buzzi abbandonò rapidamente la carriera di architetto, perché la considerava una professione castrante, dovendo stare alla mercé delle fisime dei committenti, e per tanto decise di dedicarsi al cinema, collaborando, principalmente, con Alberto Lattuada. A partire degli anni Sessanta Buzzi diede un taglio netto con il cinema, dedicandosi completamente alla scrittura. Pubblicò molti romanzi e collaborò alacremente con quotidiani e riviste, come ad esempio dimostra la proficua collaborazione con la rivista di attualità e cultura “Il caffè”. Tra il 1966 e il 1976, per avere uno stipendio fisso e sicuro, lavorò come editor per la casa editrice Rizzoli. Nel 2000 l’Associazione Culturale Premio Elsa Morante lo incensò con un premio speciale alla carriera. Buzzi morì a Milano il 9 ottobre 1999, per un’emorragia cerebrale.

Tra le sue molte pubblicazioni, degne di nota sono: “Quando la pantera rugge. Memorie interrotte dall’indignazione” (1972) e “Piccolo diario americano” (1974), ambedue impreziositi dalle illustrazioni di Steinberg; “L’uovo alla kok” (1977), suo maggior successo di vendite; “Cechov a Sondrio – Appunti sulla Russia” (1991), testo apprezzato anche all’estero; “Riflessi e ombre” (2001) libro di memorie del suo amico Steinberg.

BUZZI E IL CINEMA

Nella già citata dichiarazione posta in esergo, Buzzi nomina Fellini, ma la sua collaborazione con il regista riminese non è stata di strettissima relazione lavorativa, benché con qualche fondamentale collaborazione e di ricca aneddotica. L’incontro tra i due avvenne attraverso Alberto Lattuada, sul set di “Luci del varietà” (1950), in cui Buzzi svolgeva il ruolo di scenografo e costumista. Ne “Il bidone” (1955), Buzzi fu aiuto montatore, ma non accreditato. Lo scrittore comasco avrebbe dovuto anche partecipare a “La dolce vita” (1960), nelle vesti di aiuto regista, ma la produzione lo rifiutò. Altre collaborazioni con Fellini, risoltesi lontane dai set, erano semplicemente di carattere critico oppure di pareri, come ad esempio durante la complicata gestazione della produzione de “Il Casanova di Federico Fellini” (1976).

Molto più proficua, invece, è stata la collaborazione con Alberto Lattuada, che iniziò con “Giacomo l’idealista” (1942) e terminò con “La steppa” (1961): in totale 13 pellicole assieme. Se nel primo film Buzzi figurava come sceneggiatore (nello specifico fu uno degli adattatori, essendo la pellicola una trasposizione dell’omonimo romanzo di Emilio De Marchi), nelle successive pellicole ricoprì primariamente il ruolo di aiuto regista o collaboratore artistico. Le opere di Lattuada a cui collaborò, tralasciando le tre già citate, sono: “Il bandito” (1946); “Il mulino del Po” (1949); “Il cappotto” (1952); “La lupa” (1953); “La spiaggia” (1954); “Scuola elementare” (1954); “La tempesta” (1958); “L’imprevisto” (1960); “Lettere di una novizia” (1960); “I dolci inganni” (1960).

Le altre collaborazioni cinematografiche sono avvenute con “Proibito rubare” (1948) di Luigi Comencini, che conobbe sempre attraverso Lattuada (i due furono i co-fondatori della cineteca di Milano); “Cuori senza frontiere” (1950) di Luigi Zampa; “Febbre di vivere” (1950) di Claudio Gora; “L’amore in città” (1952), film collettivo in cui Buzzi collaborò all’episodio di Carlo Lizzani, “L’amore che si paga”.

Ma l’aspetto più importante di questo flirt tra Buzzi e il cinema è sintetizzabile con il libro “Taccuino dell’aiuto regista” (1944, poi ristampato nel 2007), in cui l’architetto comasco, alle prese con la sua prima pubblicazione scritta e impreziosito dalla grafica di Bruno Munari, appuntava le sue prime impressioni, con slanci ironici, sul dietro le quinte del cinema italiano. A tutt’oggi il libro è un fondamentale reportage per immergersi nel cinema di quel tempo, ancora pregno di Telefoni bianchi e divismo hollywoodiano.

DA “SCANNERS” A “LA MOSCA”.

MUTAZIONI E MATURAZIONE STILISTICA IN DAVID CRONENBERG

di Roberto Lasagna

Se nei primi titoli di Cronenberg, quali “Il demone sotto la pelle” (1975) o “Brood – La covata malefica” (1979), la dimensione del pericolo si rivelava con premesse che portavano al graduale crescendo di angoscia, in “Scanners” (1981) ci troviamo sin da subito calati in una dimensione allarmante, con gli individui telepatici che permettono al regista di proporre le sue visioni inquietanti e di farci comprendere come il super-potere nella mente del cittadino Cameron si esprima come una dimensione non ancora controllata. Infatti, nella sequenza iniziale, il personaggio provoca una crisi convulsiva ad una donna intenta a parlare con un’amica mostrando toni di disprezzo nei riguardi dell’uomo, che definisce come un “parassita”.

Il potere di Cameron è qualcosa di cui egli non ha dunque piena consapevolezza, e la sua vita sembra costretta alla fuga dalle conseguenze dei suoi stessi pensieri, insieme potenti e persecutori. L’incontro con il dottor Ruth metterà in chiaro come i poteri possano venire direzionati, e Cronenberg segna nei corpi e nelle forme della sua estetica visionaria il terreno di un discrimine tra le forze in campo.

In uno scenario sobillato da presenze ambigue, l’oscurità regna sovrana e la possibile lotta tra il presunto bene (Cameron) e il dichiarato Male (Revok) restituisce alla visione i caratteri allarmanti di un cinema della ribellione, dove il cineasta condensa pagine di un racconto narrativamente essenziale la cui asciuttezza ci porta dentro le maglie di un potere smisurato, al contempo egocentrico e annichilente.

Lo stupore che un film secco e claustrofobico come “Scanners” provoca, arriva grazie alla capacità di farci vivere l’impensabile, come, innanzitutto, l’esplosione di una testa umana sottoposta alla tortura della possessione telepatica da parte del terribile Revok.

“Scanners” sembra non possedere granché dei connotati dell’horror classico, pur attingendo, come sovente in Cronenberg, dalla fantascienza letteraria venerata dall’autore. Eppure, in un cinema che sperimenta le visioni di una realtà governata da forze oscure, il cineasta ci porta dinanzi a quel clima, a lui cinematograficamente congeniale, della sperimentazione scientifica, in atto in varie forme nella società del tempo. In questo caso, i risultati sono andati ben oltre le intenzioni e le aspettative del demiurgo, il dottor Ruth il quale, non appena si è accorto di come gli “Scanners” possano rivelarsi pericolosi per il mondo, ha deciso di occupare il tempo che gli resta per debellare gli effetti nefasti degli uomini dai poteri incontrollati.

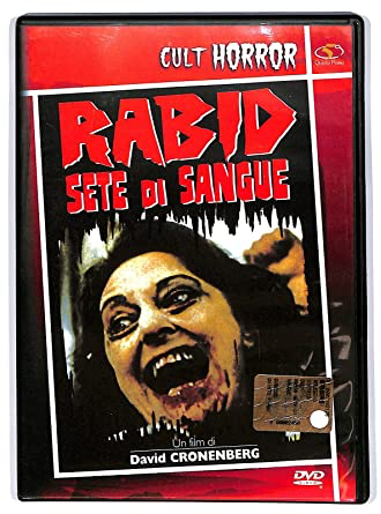

Nel personaggio del professor Ruth, portato in scena con impagabile magnetismo dall’attore statunitense di origini irlandesi Patrick McGoohan, si inscrive tutta la doppiezza e l’ambiguità di una condizione, quella dello scienziato da cui discendono sia Cameron che Revok, cioè i due volti opposti di una scienza che sperimenta la lotta senza tregua tra male e bene. E si fa strada in “Scanners” anche una visione più complessa e stratificata rispetto ad altri lungometraggi del cineasta canadese: ai mostri di “Rabid” e “Brood” che portavano al mondo le estreme conseguenze di propositi letali, in “Scanners” prende corpo una visione che, come sarà in ““Videodrome”” (1983) o in “Inseparabili” (1988) prospetta biforcazioni di corpi e menti, tra contorsioni e lotte di potere.

Il potere di questi “Scanners” diviene espressione di un cinema disposto a portare in primo piano il coinvolgimento totale dell’individuo pronto, senza più alcun senso del limite, a penetrare e dominare l’altro, in un possesso che può ribaltarsi contro chi lo direziona.

Il pensiero che incessantemente lavora e produce incubi, s’imbatte, nel film, contro un segnale, la necessità di un’adeguata preparazione affinché la mente possa difendersi da se stessa e dalle invasioni di pensieri del mondo esterno.

Gli scanner come Cameron vengono infatti sovrastati dai pensieri altrui, e i loro tentativi di difendersi dall’invasione annichilente possono risultare devastanti se non controllati.

La riflessione cronenberghiana contempla molto vistosamente anche una polemica contro i pensieri imperanti, specie quelli piccolo borghesi, nei cui confronti una mente come quella del “vagabondo” Cameron rischia di soccombere. La potenza del pensiero, i suoi effetti devastanti, sono ben ravvisabili nelle ritorsioni di Cameron, che naturalmente lo mettono in pericolo.

Cronenberg sembra anche suggerire che ai pensieri comuni è possibile anteporre pensieri più elevati, ma ancora meglio, è la ricerca di una forma-pensiero artistica a offrirsi come una possibilità di armonia e liberazione per l’individuo ossessionato e posto sotto scacco dalla società dei pensieri omologanti.

Significativa, in questo senso, la figura dello scanner scultore, l’artista che Cameron va a trovare e scopre essersi isolato tra le sue sculture. Si tratta chiaramente di una figura d’artista per la quale il gesto creativo si rivela come il tentativo – riuscito – di dar forma ai pensieri e agli incubi, con il deliberato intento di non essere dominato da essi. L’artista-scultore come un alter-ego del regista David Cronenberg, il quale ha deciso di identificare nella messa in forma (che nel film assume una dimensione manuale, volutamente la meno alienata) quella prediletta attraverso cui esprimere la necessità di difendersi dal mondo esterno, dando corpo e volto alle proprie visioni più personali e inquietanti.

Cronenberg dissemina le sue inquietudini portando in scena la trasformazione dei corpi come un artista-modellatore di forme vive, utilizzando gli effetti della prostetica, così disposti, in “Scanners”, a segnare l’estetica del tempo e ad essere un giorno superati dagli effetti speciali digitali. Ma è anche questo un tratto del fascino del film e del cinema del cineasta canadese, che in questo periodo offre testimonianza della centralità di corpi/menti pronti ad essere travolti da una riflessione sul decadimento e la contiguità tra antiquato e avveniristico, sull’attrazione e la repulsione di una condizione dove l’uomo vuole prendere possesso delle forme del reale in un conflitto inesausto.

Il crudo realismo della rappresentazione si coniuga con l’estrema forza cinematografica di alcuni momenti, ad esempio il celebre brano dell’esplosione della testa, quando, ben oltre il suo aspetto splatter, la sequenza vede il possesso di Revok della mente di un individuo disposto a un esperimento dimostrativo, e lo spettatore non si aspetta che possa scatenarsi un tale effetto disturbante. Con un gesto estremo, la vicenda lascia esplodere tutta la minaccia di un personaggio, Revok, che si presenta come un volontario durante una dimostrazione pubblica voluta dalla ConSec, la società che intende sfruttare il potere degli scanner per propri fini. Revok è una vera scheggia impazzita, il quale si presenta al consesso di convenuti pronti ad attendersi una dimostrazione di come le capacità degli scanner possano essere utilizzate nel campo militare e della sicurezza, mentre l’irruzione del potentissimo individuo telepatico lascia intendere la vera gravità della situazione già in atto.

Revok, dopo essersi infiltrato nella ConSec, progetta con il suo gruppo clandestino di uccidere chiunque sia coinvolto nella società, per prendere il potere e frenare la volontà di direzionare gli scanner a fin di bene. Ruvido e disturbante, “Scanners” è un thriller con venature pulp, con cui Cronenberg osa sia tecnicamente (la sequenza della testa tagliata è il risultato di prove sino alla soluzione operata dal responsabile degli effetti speciali: un vero colpo di fucile dietro il manichino che ottiene di far saltare realmente un cranio protesico pieno di frattaglie), sia concettualmente (con gli “Scanners” come Cannon, emarginati sociali in una società piccolo borghese). Il cinema di Cronenberg ha prodotto sino a questo momento opere ferocemente originali, e con “Scanners” si è completato un periodo di pellicole finanziate in buona parte grazie alle leggi fiscali canadesi favorevoli. Il progetto di ““Videodrome”” viene accolto da una grossa casa come la Universal che mette a disposizione un budget molto più sostanzioso, per quello che si propone come un noir disturbante, in grado di portare a una vetta sbalorditiva la capacità di Cronenberg di far confluire generi e stili differenti. Si tratta dell’esito di un’attitudine all’ibridazione che emergeva già vistosamente nei precedenti lungometraggi, dove l’horror e la fantascienza si incontravano offrendo immagini destabilizzanti; pulsioni pronte a scardinare la scena quotidiana dell’uomo videns, che portano adesso il regista a realizzare, con il nuovo film, una rielaborazione originale del noir e della detective story attraverso la vicenda del proprietario di un canale tv che trasmette contenuti violenti e pornografici.

Il principale interesse di Cronenberg, in quello che diventa una sorta di manifesto del suo cinema, è agitare una riflessione allarmante sul rapporto tra l’uomo e i media. La vicenda vede Max Renn (James Woods), proprietario di Civic TV, sempre alla ricerca di nuovi programmi sensazionalistici per la sua emittente, il quale un giorno viene contattato dall’amico e tecnico televisivo Harlan che gli confida di aver captato un canale satellitare dove si trasmette uno show brutale, intitolato ““Videodrome””, video-arena a base di torture e violenze a sfondo sessuale. Max rimane affascinato dagli aspetti estremamente realistici di quelle scene e si mette alla ricerca dei produttori del programma, con l’intento di inserire “Videodrome” nel palinsesto di Civic TV. Durante una diretta televisiva, Max conosce Nicki Brand (Deborah Rarry), una seducente speaker radiofonica, che diviene presto la sua amante e si scopre attratta da pratiche sado-maso. Mentre scorrono i giorni, Max è preda di allucinazioni spaventose, causate dall’esposizione al segnale di “Videodrome”.

Diventa ben presto evidente, per lo spettatore pronto ad attendersi un viaggio destabilizzante nella visione, come il racconto di Cronenberg intenda portare all’eccesso la riflessione sulla natura alienante della televisione, qualcosa di infettivo che il professor O’Blivion, il profeta della televisione, definisce attraverso le sue teorie che parlano di una tv più reale della vita vera, in cui l’immagine dello schermo prende il sopravvento e quello che vediamo prende il posto di quello che siamo. Max si ritrova a sperimentare una completa dispercezione della realtà oggettiva, viene invaso dai contenuti del canale che dà il titolo al film e affonda nell’incapacità di distinguere il reale da quanto è manipolato. Il colpo mortale dato alla percezione porta Max a perdere la sua coscienza, e il personaggio diventa una marionetta di un potere grande a apparentemente inattaccabile.

Offrendosi nelle sue metafore orrorifiche, il successivo “Videodrome”, nonostante l’insuccesso al box office, viene presto riscoperto come il film allarmante di un cineasta che accusa l’influenza devastante della televisione sugli esseri umani, cogliendo nel 1983 il potenziale mefitico di trasmissioni create ad arte per rendere passive e inerti generazioni di spettatori. Il body horror di “Videodrome” non intende tanto stigmatizzare la tecnologia, ma sollecitare una riflessione sul misconoscimento del ruolo dei media sulla nostra esistenza e sulla nostra percezione. Nel proporsi come un film paradigmatico dei primi anni Ottanta, “Videodrome” è di fatto un’opera originale, che sorprende per la forza dell’immaginario, lanciandosi come sguardo sull’epoca delle videocassette, ma anche affondo contro la censura dei film. Il cineasta intende lasciar emergere il lato oscuro e disturbante del desiderio umano che prende corpo attraverso le fasi allucinanti di una detective story oscura e aggiornata ai tempi rampanti degli anni Ottanta, dove Max Renn è un tipo dall’integrità molto discutibile che porta il mondo hard boiled nella dimensione imprenditoriale della nuova epoca. Si tratta di un uomo d’affari vizioso, che sogna di tener alti gli ascolti del suo canale e si trova coinvolto nella losca macchinazione di Barry Convex (Leslie Carlson), sedicente produttore di occhiali della Spectacular Optical: più Max scopre e ci svela gli aspetti inquietanti del programma “Videodrome”, più il suo rapporto con la realtà si frantuma secondo l’indicazione del professor O’Blivion: “Dovrai imparare a vivere in questo mondo così assurdo”. Se la rielaborazione del noir offre in “Videodrome” una Toronto quale ambiente urbano del disorientamento, a tratti evocativa della La Los Angeles de “Il Grande sonno” (di cui Raymond Chandler descriveva anche l’emorragia di moralità), in Cronenberg le influenze plausibili contemplano vari modelli, tra cui probabilmente anche il Philip Dick di “Un oscuro scrutare”, che parte come una detective story e si trasforma in un racconto surreale, e dove la fantascienza crea scenari fortemente disturbanti.

Per “Videodrome” tuttavia, Cronenberg si ispira in definitiva a un’esperienza personale, dei propri ricordi d’infanzia, quando il giovane David cercava con il suo televisore di rintracciare trasmissioni provenienti da emettenti e luoghi lontani. Per dare forma al suo film che riflette sull’ambiguità del vedere, sulle allucinazioni di cui non siamo pienamente coscienti, Cronenberg ci mostra in “Videodrome” come sia pericoloso perdurare in una condizione di passività dello sguardo, perché il rischio è di credere soltanto alle allucinazioni senza cogliere la manipolazione che vi si cela.

Il cineasta conduce la sua riflessione attraverso una trama in cui al protagonista, come allo spettatore, è presto dato di smarrire i contorni, e proprio come in un noir cogliamo aspetti poco plausibili, con una fotografia fortemente contrastata, fughe del personaggio tra i labirinti urbani e un’ambientazione decadente, fino a quel finale che decreta, con enfasi allarmante, il trionfo dell’immagine sulla realtà. Va precisato che il noir di Cronenberg è una personale rivisitazione immaginativa del cinema e della letteratura del passato. Nessuna nostalgia per i bei tempi andati del cinema, ma messa a fuoco disincantata di come, adesso, il campo d’accesso egemone per guardare la realtà è nelle mani di chi programma la televisione, strumento che nel film diviene mezzo per cogliere con tratti inquietanti il confine sottile che separa gli aspetti della realtà.

Di essa, in “Videodrome”, a Cronenberg interessa rivelare gli aspetti che ne marcano una percezione alterata. In questa prospettiva, è particolarmente sinistro e significativo il tumore al cervello di O’Blivion, che sarebbe stato provocato da un’esposizione troppo prolungata su “Videodrome”, ovverosia da uno studio dell’uomo di scienza troppo calato nel programma. Ancora una volta, dopo “Scanners”, troviamo la mente minacciata dall’esposizione a poteri incontrollati, cervelli che si trasformano e rischiano di esplodere, ma questa escrescenza tumorale prodotta dall’esposizione al programma televisivo è annunciata come il momento di un programma-evoluzione dell’uomo. Qualcosa che originando una mutazione-ampliamento del cervello, determinerebbe anche il cambiamento della percezione umana.

Il film di Cronenberg coglie dunque nella televisione quell’emittente in grado di cambiare il modo di essere delle persone, agitando una riflessione che ritroverà tra i suoi elementi anche la scrittura e la stampa ne “Il pasto nudo”, e arriverà alla realtà virtuale in “eXistenZ”. Ma in “Videodrome” la vista ha preso il sopravvento, e la realtà è diventata quello che guardavamo. Se poi guardiamo attraverso la televisione, la nostra percezione è allora inquinata da un potere invisibile, che autorizza un finale nichilista con Max il quale si spara alla testa soltanto dopo aver visto, in televisione, la scena del suo suicidio.

Perché la verità è diventata definitamente la sola immagine e sembra non esserci alcuna via di scampo, nessun ritorno alla realtà una volta entrati in “Videodrome”. L’uomo videns trionfa, e questa autoesaltazione coincide con l’essere divorati in una dimensione che riverbera la fine del contatto fisico, nella deriva di un mondo occidentale in cui ci teniamo occupati in monologhi e prigioni di godimento autoreotico, pronti a lasciar scomparire i rari momenti di relazione sociale ancora possibili.

Schiacciato tra il fondamentale “Videodrome”, che ad inizio anni Ottanta si pone come il film visionario in grado di allarmare circa la società di questi anni e in merito al suo rapporto di simbiosi fagocitante con il mezzo televisivo, e il successivo “La mosca” che pone lo scienziato protagonista al centro di mutazioni irreversibili che lo vedranno ibridizzarsi con un insetto e avviare un dramma senza ritorno verso la perdita di sé e la frammentazione corporea, un titolo enigmatico come “La zona morta” soffre di un’interpretazione che lo vuole un’opera più convenzionale rispetto a quelle già note del cineasta. Un film con attori noti e la fonte letteraria che si pone come il preambolo di un confronto potenzialmente ingombrante.

In realtà si tratta, nel caso del lavoro interpretato da Christopher Walken, di un film ampiamente da riconsiderare, in cui Cronenberg non tradisce se stesso ma anzi accende la sua visione portando la prospettiva kinghiana, di un male annidantesi nel corpo sociale americano, direttamente nelle fattezze di individui singoli e particolari, di cui Johnny intercetta le mosse ergendosi, con le sue scelte, a coraggioso e sacrificale artefice di premonizioni che possono cambiare il futuro per il bene di tutti. Allorquando, nello stesso anno, John Carpenter porta sullo schermo un altro testo di King, “Christine – La macchina infernale” (1983), rimanendo fedele quasi alla lettera all’intreccio dello scrittore del Maine, Cronenberg con “La zona morta”, anche grazie al lavoro dello stesso Jeffrey Boam che riscrive completamente quanto King aveva già adattato personalmente, ci restituisce un film che della fonte letteraria valorizza aspetti in grado di dare espressione alle sue ossessioni di cineasta senza per questo ridimensionare la visione dello scrittore.

L’evento straordinario che muta la vita del professore Johnny Smith finisce per segnare la vita della comunità, lasciando alla coscienza del singolo la scelta di poter decidere da che parte stare. Contro il senso di minaccia imminente che si respira sin dalle prime immagini, e che il volto straordinariamente evocativo di Christopher Walken restituisce durante la sequenza delle montagne russe, prende spazio per improvvisi squarci visionari il disvelarsi di una sensibilità eccezionale, quella del professore pronto a percepire con il suo disagio l’incombere di una mutazione in attesa di manifestarsi. Lasciando kinghianamente spazio anche al fantastico, piuttosto che al sangue della nuova carne di cui il cinema di Cronenberg non ha smesso in questi anni di raccontarci le manifestazioni allarmanti, il regista si concentra sulla sofferenza e il disagio, provato dalle visioni di Johnny, da quelle premonizioni che si traducono in lancinanti convulsioni; qualcosa che ha pur sempre a che fare con il coinvolgimento corporeo e prelude a un decadimento via via più manifesto, tanto a livello cerebrale quanto a livello dei movimenti. L’incidente ha scatenato un nuovo potere della mente, si è incagliato nel corpo di Johnny come un demone sotto la pelle e probabilmente le facoltà eccezionali dell’individuo aspettavano soltanto la possibilità di venire scoperte e scatenate. I cinque anni di coma hanno rappresentato quella permanenza in una “zona morta” che ha generato implacabilmente un mutamento tutto interno, un potere della mente che si attiverà innestando il contatto con altre vite, provocando quella connessione tra sistemi nervosi di cui abbiamo ampie premesse nei precedenti titoli di Cronenberg. Se in King la figura materna, una presenza fanatica, coglieva nella facoltà di Johnny le caratteristiche di un “dono”, il film riassume, in una vigorosa compresenza, ossessioni tanto dello scrittore del Maine quanto del regista canadese, così che la mutazione, questa volta lenta e silenziosa, si offre a scandaglio di una scelta, operata da Johnny Smith il quale, conoscendo la sua condanna, decide di andare fino in fondo seguendo la strada spianata dalle sue facoltà. Quando stringe la mano del politico dal falso sorriso Greg Stilsson, Johnny avverte che la comunità sta per cadere in un grande raggiro, e dopo aver sventato le gesta del serial killer Frank Dodd, è la volta del politico senza scrupoli.

Nonostante la vicenda sia a grandi linee quella del romanzo, mutano molti dettagli e con essa anche la struttura narrativa. Se il libro sviluppa due vicende parallele che convergono nel finale, nel film si sintetizzano molti episodi presenti nel testo restituendo una scansione in tre parti principali; in questo modo si offre più evidente risalto all’evoluzione psicologica del personaggio. King mantiene in una sorta di nebulosità pur colma di dettagli la presentazione della zona morta del titolo, mentre Cronenberg e il suo sceneggiatore danno espressione a visioni che gradualmente assumono chiarezza per lo spettatore pronto ad attendersi il progressivo dipanarsi del mistero. Il cineasta trasforma in materia personale gli spunti kinghiani, e le visioni del personaggio si tramutano in una trance inquietante pronta a sintonizzarsi con il futuro di chi entra in contatto con Johnny, un magnetico Christopher Walken le cui visioni provocano l’inabissamento nella sofferenza fisica ed esistenziale, dovuta tanto al coinvolgimento nella dimensione altra della percezione, quanto all’immersione nella consapevolezza del male sociale.