Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI – DOSSIER PASOLINI

- 3 SAGGI

- 3.1 L’EREDITÀ DI BAZIN di Francesco Saverio Marzaduri

- 3.2 QUARANT’ANNI DI E.T. L’EXTRA TERRESTRE di Roberto Lasagna

- 3.3 “OSSESSIONE” DI LUCHINO VISCONTI E IL MITO DELLA LETTERATURA AMERICANA di Mario Galeotti

- 3.4 COSA VOGLIO DI PIU’, OGGI RIFLESSIONI (PERSONALI) SU “OTTO ORE NON SONO UN GIORNO” DI RAINER WERNER FASSBINDER di Paola Brunetta

- 3.5 ORE 9, CALMA PIATTA: “DIABOLIK” di Francesco Saverio Marzaduri

- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 5 FESTIVAL ED EVENTI

- 6 STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO di Roberto Baldassarre

- 7 OCCHIO CRITICO

- 7.1 IL CIMITERO DEGLI ELEFANTI: “OCCHIALI NERI” E “ENNIO” di Francesco Saverio Marzaduri

- 7.2 “L’ACCUSA” DI YVAN ATTAL di Tullio Masoni

- 7.3 LOZNITSA TRA DOCUMENTARIO E FINZIONE “BABI YAR. CONTEXT” E “DONBASS” DI SERGEJ LOZNITSA di Paolo Vecchi

- 7.4 “ATLANTIS” DI VALENTYN VASYANOVYCH: UNA TERRA DISTRUTTA di Marco Incerti Zambelli

- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 9 PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi

- 10 CREDITS

ABSTRACT

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI – DOSSIER PASOLINI

PASOLINI E IL “CINEMA DI POESIA” di Maurizio Villani

L’articolo prende lo spunto dai due interventi che Pasolini fece nel corso dei dibattiti sul linguaggio filmico avvenuti alla Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro del 1965 e del 1966. Tra i temi trattati vi è il rapporto tra “cinema di poesia” e “cinema di prosa” e la polemica semiologica con Metz. Sono poi ripresi articoli critici e polemici dedicati agli stessi temi pubblicati nel 1972 nel volume Empirismo eretico

.

I CENTO ANNI DI PASOLINI di Tullio Masoni

Pasolini è stato profeta? E per quali conflitti verso la società neocapitalista, le ideologie, e verso se stesso? Un film “minore”, “La rabbia”, può dare qualche risposta.

PIER PAOLO PASOLINI E VITTORIO GASSMAN: DA “L’ORESTIADE (1960) A “L’ALTRO ENIGMA” (1988) di Roberto Baldassarre

Nel centenario di Pier Paolo Pasolini e Vittorio Gassman, una panoramica sulla loro particolare – e proficua – collaborazione teatrale. Dalla prima traduzione di Pasolini de L’Orestea di Eschilo (1960), fino alla trasposizione filmica di Affabulazione, nel 1988, da parte di Gassman.

SAGGI

L’EREDITÀ DI BAZIN di Francesco Saverio Marzaduri

Una riflessione su uno tra i decani della critica cinematografica in epoca di mutamenti, analitici e concettuali, inerenti all’immagine e la sua reiterazione.

QUARANT’ANNI DI “E.T.” di Roberto Lasagna

“E. T”. esce quarant’anni fa nelle sale americane, e nello stesso periodo esce anche “Poltergeist” di Tobe Hooper, prodotto dallo stesso regista di “E. T”. La doppia anima del fanciullesco e dello spaventoso si fondono nell’opera di un regista che trasforma il cinema e firma pagine in stato di grazia, accarezzando il linguaggio emotivo dei suoi personaggi e sfoderando un senso della suspense ma anche una notevole attenzione per il mondo interiore dei fanciulli. Quel bisogno di volare che il regista conserverà come un monito anche nel suo cinema futuro attraversato dalle guerre.

“OSSESSIONE” DI LUCHINO VISCONTI E IL MITO DELLA LETTERATURA AMERICANA di Mario Galeotti

“Ossessione”, opera prima di Luchino Visconti diretta nel 1942 e distribuita l’anno successivo, interpretata dai divi Massimo Girotti e Clara Calamai, rappresenta insieme ai film “4 passi fra le nuvole” di Alessandro Blasetti (1942) e “I bambini ci guardano” di Vittorio De Sica (1943) un capitolo fondamentale nella transizione tra il cinema degli anni Trenta e quello del dopoguerra. Ispirato al cupo romanzo americano di James M. Cain Il postino suona sempre due volte che, in quegli anni ancora inedito in Italia, si inseriva nel genere del poliziesco e più precisamente del noir, con ambienti e personaggi decisamente lontani dal miraggio del sogno a stelle e strisce, il film di Visconti è anche un film profondamente italiano. Infatti, spingendosi ben oltre la banale messinscena di altri film italiani del ventennio fascista che in precedenza avevano citato modelli letterari e cinematografici americani, pur scadendo a tratti nel melodramma “Ossessione” ha avuto il merito di annunciare non tanto il cinema neorealista tout court, quanto, nello specifico, quei film neorealisti del dopoguerra (diretti, tra gli altri, da Alberto Lattuada, Giuseppe De Santis, Pietro Germi) che avrebbero sovrapposto le forme narrative del cinema hollywoodiano e di altre espressioni della cultura di massa americana alla rappresentazione di una realtà inconfondibilmente italiana, indagata con intenti di scrupolosa analisi sociologica.

COSA VOGLIO DI PIÙ, OGGI: RIFLESSIONI (PERSONALI) SU “OTTO ORE NON SONO UN GIORNO” DI RAINER WERNER FASSBINDER di Paola Brunetta

Il saggio Cosa voglio di più, oggi è una riflessione sulla serie tv “Otto ore non sono un giorno” di Rainer Werner Fassbinder, datata 1972, restaurata e presentata alla Berlinale nel 2017 e ora trasmessa da Rai3; un’opera che ci mostra un Fassbinder diverso da quello a cui siamo abituati, sia perché si rivolge al grande pubblico (come aveva fatto, del resto, anche in altre occasioni, con film e sceneggiati), sia perché presenta dei personaggi ottimisti e gioiosi, sfrontatamente vitali, e delle situazioni che vengono affrontate, appunto, in maniera positiva e non drammatica. Un Fassbinder che fa ridere o sorridere, dunque, anche quando tratta temi impegnativi come quello del lavoro in fabbrica, e in genere i temi sociali.

La riflessione è condotta attraverso una vicinanza affettiva data dal fatto che i film del regista sono stati quelli che hanno spinto la scrivente verso il cinema d’autore, e da questa vicinanza si genera il confronto tra ieri e oggi, tra la visione di Fassbinder del passato e quella, filtrata dal tempo, del momento presente.

ORE 9, CALMA PIATTA: “DIABOLIK” di Francesco Saverio Marzaduri

Dopo la trasposizione “pop” di Mario Bava, un adattamento più classico del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani: il tentativo dei Manetti Bros. di fare del ladro mascherato un apologo teorico, scrupoloso nei risvolti psicanalitici prima che nel ritmo, non è impresa facile, tenendo conto il proposito di realizzare un film “di” e non “su” Diabolik. Se il rodaggio è il fine ultimo del primo episodio, in attesa dei successivi, prendiamo per buona l’ambiguità dell’esito quale coerente ossequio al “medium”, congelante il dinamismo del fotogramma a favore della staticità della favola.

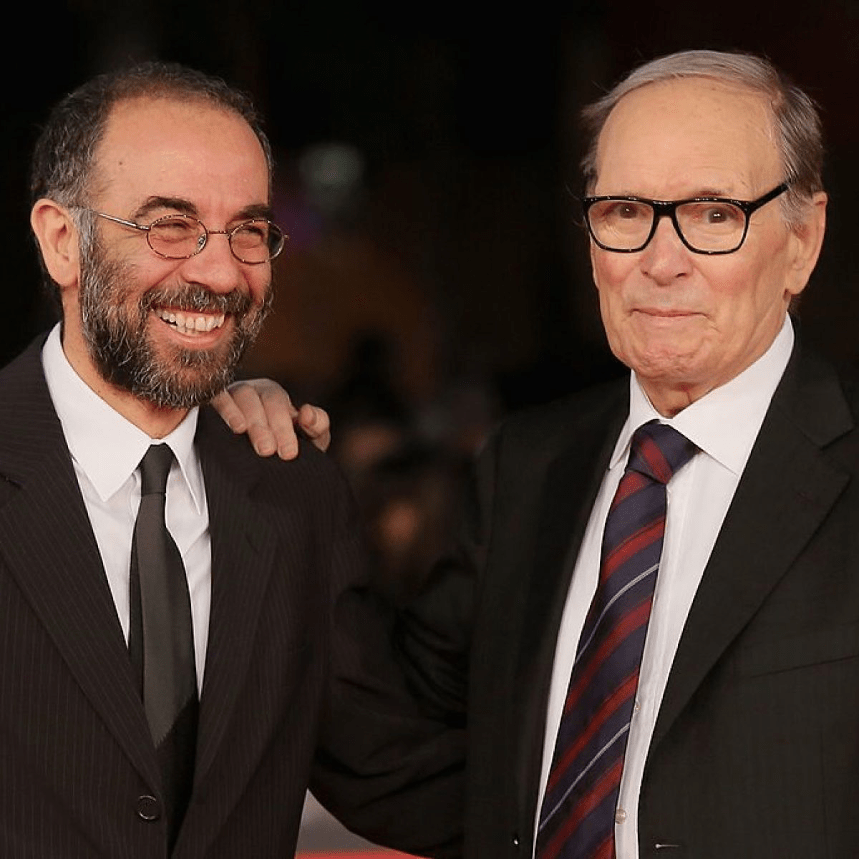

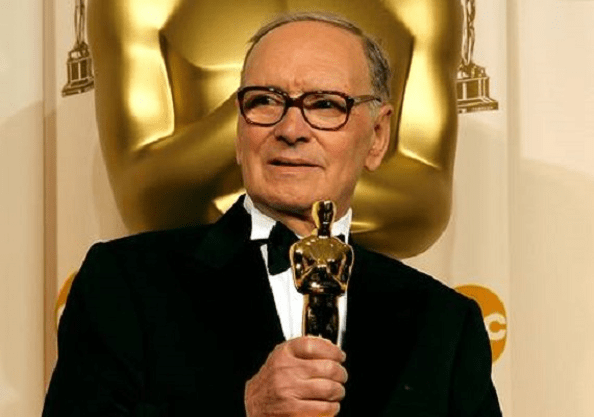

Se la ventesima fatica di Dario Argento è una favola macabra permeata di tenera senilità, riconducibile a una memoria ludicamente anacronistica più che a una “rentrée” autoriale, l’undicesimo lungometraggio di Giuseppe Tornatore offre al pubblico la possibilità di udire un’ultima volta la voce (umana) di Morricone, seguendo la genesi di molti capolavori, nonché l’esigenza di confezionare un equo tributo a un altro uomo delle stelle. Un uomo, prima che un artista, segnato da glorie e vicissitudini, applausi e rimpianti, umiliazioni e riconoscimenti.

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

LO STAGE NAZIONALE FEDIC: “UNA FANTASTICA OPPORTUNITÀ!” di Roberto Merlino

Un docente d’eccezione, Alessandro Grande al prossimo Stage della Fedic. Storia e futuro di un’iniziativa che riscuote un vero interesse.

FESTIVAL ED EVENTI

RIVER TO RIVER FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL 2021 di Maria Pia Cinelli

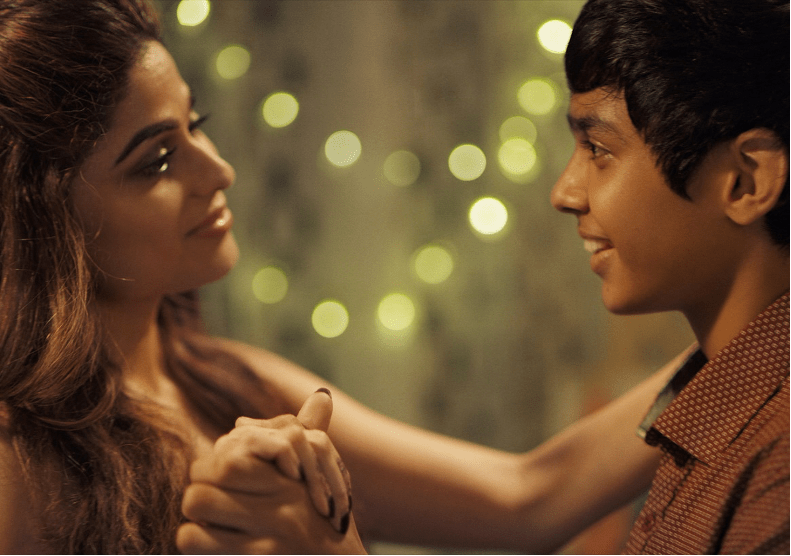

Per la sua 21a edizione (3-8 dicembre 2021) il festival fiorentino portavoce della cultura indiana è tornato finalmente anche in presenza, con un concorso avvincente e molto attento alle tematiche femminili, del quale presentiamo i titoli più singolari.

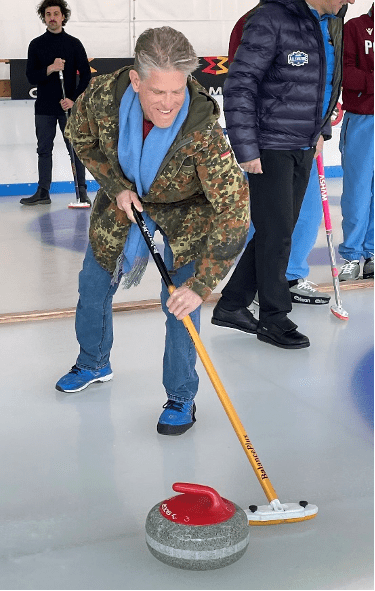

CORTINAMETRAGGIO 2022 – NOTE DI UN CRONISTA di Maurizio Villani

Sono riportate le notazioni di cronaca su ospiti e premiati, fatte alla XVII edizione di Cortinametraggio, il Festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri, rivolto alla scoperta dei giovani talenti della cinematografia breve italiana. La manifestazione cortinese ritorna per una settimana a svolgersi tutta in presenza, dopo gli anni del lockdown.

STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO di Roberto Baldassarre

“RENNEN” DI ALEXANDER KLIGE E PAUL KRUNTORAD di Roberto Baldassarre

“Rennen”, il secondo cortometraggio di Alexander Kluge, è stato realizzato poco prima della nascita del Nuovo cinema tedesco. Piccola opera documentaristica che conferma già quello sguardo critico dell’autore verso il mondo.

OCCHIO CRITICO

IL CIMITERO DEGLI ELEFANTI: “OCCHIALI NERI” E “ENNIO” di Francesco Saverio Marzaduri

Se la ventesima fatica di Dario Argento è una favola macabra permeata di tenera senilità, riconducibile a una memoria ludicamente anacronistica più che a una “rentrée” autoriale, l’undicesimo lungome-traggio di Giuseppe Tornatore offre al pubblico la possibilità di udire un’ultima volta la voce (umana) di Morricone, seguendo la genesi di molti capolavori, nonché l’esigenza di confezionare un equo tributo a un altro uomo delle stelle. Un uomo, prima che un artista, segnato da glorie e vicissitudini, applausi e rimpianti, umiliazioni e riconoscimenti.

“L’ACCUSA” DI YVAN ATTAL di Tullio Masoni

Un caso di stupro scomposto e ricomposto fra molti dubbi e contrasti, secondo la modalità del film giudiziario. Il dibattimento porta alla luce differenze, luoghi comuni, cultura di genere e drammi esistenziali.

LOZNITSA TRA DOCUMENTARIO E FINZIONE: “BABI YAR. CONTEXT” E “DONBASS” di Paolo Vecchi

Tra il 29 e 30 settembre 1941, i nazisti fucilarono 33.711 ebrei nella gola di Babi Yar,a nord-ovest di Kiev. Su questo orribile evento, per anni ignorato dai russi e dagli stessi ucraini, Sergej Loznitsa avrebbe voluto girare un lungometraggio di finzione, reso però impossibile dal Covid. Così il regista, bielorusso di nascita ma ucraino di adozione, ha realizzato un film di montaggio su materiali di repertorio.

L’autoproclamata Repubblica di Nova Rossyia, una società dove regnano l’aggressività e la corruzione, raccontata con tonalità grottesche che fatalmente virano al tragico, in 13 episodi, ognuno dei quali é realmente accaduto nei territori occupati nel 2014-2015. Il film, premio per la regia a “Un Certain Regard” di Cannes 2018, arriva oggi sui nostri schermi sull’onda dell’ ”operazione speciale” promossa da Putin.

“ATLANTIS” DI VALENTYN VASYANOVYCH: UNA TERRA DISRUTTA di Marco Incerti Zambelli

“Atlantis” di Valentyn Vasyanovych: una terra distrutta. Vincitore della sezione Orizzonti di Venezia 2019, il film distopico dell’autore ucraino mette in scena con straordinaria agghiacciante intuizione l’ipotetico dopoguerra nel 2025 dello scontro tra Russia e Ucraina nel Donbass, trova finalmente la via degli schermi italiani.

DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

IL SILENZIO, UN PRETESTO PER VIVERE. “RATA NECE BITI. LA GUERRA NON CI SARÀ” DI DANIELE GAGLIANONE di Marcello Cella

Il documentario di Daniele Gaglianone sul dopoguerra bosniaco racconta in modo radicale e struggente che cosa resta dopo una guerra nell’animo di chi l’ha vissuta sulla sua pelle.

PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi

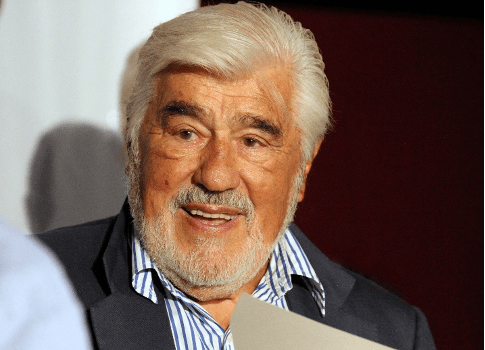

Segnalazione – recensione di volumi di Giuliano Montaldo, Giuseppe Mallozzi, Fabio Pavesi e Marco Ballano – Marco Fedalto

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI – DOSSIER PASOLINI

PASOLINI E IL “CINEMA DI POESIA”

di Maurizio Villani

1 Pasolini e il dibattito teorico sul cinema tra gli anni ‘60 e ‘70 del Novecento.

In questo anno celebrativo del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini innumerevoli libri, saggi, articoli, documentari, hanno ricordato dai più diversi punti di vista la figura del più “inattuale” (in senso nietzschiano) degli intellettuali italiani del secolo scorso. Pasolini è stato poeta, romanziere, drammaturgo, saggista, regista, sceneggiatore, attore, documentarista. Si può dire che non gli sia stato estraneo nessun modo di partecipazione al mondo delle arti della comunicazione contemporanea. In questo articolo mi propongo di esaminare un aspetto particolare della sua attività: quella di protagonista del dibattito teorico sul cinema tra gli anni ‘60 e ‘70 del Novecento.

Verranno presi in esame gli interventi che Pasolini fece nelle prime tre edizioni della Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro.

Nel 1965, nell’ambito degli incontri “per una nuova critica”, Pasolini partecipò a una tavola rotonda su “La critica e il nuovo cinema”, dedicata alla critica semiologica del cinema; nel 1966, intervenne in un celebre dibattito con Christian Metz, Roland Barth e Gianni Toti, dal titolo “Per una nuova coscienza critica del linguaggio cinematografico”; nel ’67, partecipò all’incontro su “Linguaggio e ideologia nel film”.

Gli interventi pasoliniani in queste occasioni furono dedicati a un discorso teorico sulla distinzione tra “cinema di prosa“ e “cinema di poesia”(Il “cinema di poesia”, 1965) e al rapporto tra linguaggio cinematografico e realtà (La sceneggiatura come “struttura che vuol essere altra struttura”, 1966; La lingua scritta della realtà, 1966; seguono altri articoli e appendici, tra cui il Discorso sul piano sequenza ovvero il cinema come semiologia della realtà, 1967).

I testi delle comunicazioni fatte a Pesaro sono stati pubblicati nel 1972 in Empirismo eretico, un volume, edito da Garzanti e riedito nel 1991 con la prefazione di Guido Fink, che raccoglie scritti su questioni linguistiche, di critica letteraria e di teoria del cinema.

Nel ’68 il Festival di Pesaro fu contestato dal movimento studentesco, sulla spinta delle proteste che avevano portato all’interruzione a giugno del Festival di Cannes. Grazie anche all’intervento di Pasolini le istanze degli studenti furono accolte: la direzione si dimise e l’assemblea dei contestatori nominò un coordinamento tecnico che consentì la proiezione di tutti i film in programma senza svolgimento delle iniziative collaterali.

Le riflessioni teoriche di quegli anni vanno contestualizzate nel clima culturale che vedeva la semiologia assumere un’importanza crescente nell’interpretazione delle espressioni letterarie ed artistiche e nella critica cinematografica.

Nel 1964 ad impostare il dibattitto sulla interpretazione del linguaggio cinematografico in chiave semiologica fu un saggio di Christian Metz Il cinema: lingua o linguaggio? in cui il critico francese si interrogò se le metodologie semiologiche fossero applicabili al linguaggio del cinema. La sua risposta fu negativa, sintetizzata dalla definizione del cinema come “linguaggio senza lingua”: il cinema non presenta, a suo dire, le condizioni che i linguisti considerano necessarie perché lo si possa definire una lingua. Secondo Metz né le inquadrature corrispondono alle parole, unità minime di significato delle lingue (per il loro statuto assertivo, per il fatto di essere potenzialmente infinite e per il fatto di essere invenzioni del cineasta ‒ sono piuttosto simili a frasi); né nel cinema esiste un corrispettivo del fonema, a cui nella lingua si arriva suddividendo le parole: tagliando un’inquadratura, si troncano al tempo stesso porzioni di significante e porzioni di significato (un pezzetto di cielo che fa da sfondo all’inquadratura o il volto di un personaggio, ecc.). Problematica è anche la presenza del paradigma, ossia della terza condizione richiesta per l’esistenza di una lingua.

Tesi, queste, che saranno condivise da molti studiosi di impostazione semiologica, ma che verranno aspramente criticate da Pasolini, il quale, al contrario, teorizzò la natura del cinema come «lingua scritta della realtà» (di qui l’essere “eretico” del suo pensiero).

2 Il cinema come «lingua scritta della realtà»

Per Pasolini la lingua del cinema corrisponde alla lingua naturale del mondo, fatta di segni visivi. Pur non essendo segni linguistici, le immagini filmiche sono comunicative perché sono costituite dai gesti mimici, che appartenenti ad un patrimonio comune del vissuto umano e che completano la significatività del linguaggio verbale. Scrive Pasolini (1991, pp. 179-180): «Questo “sistema di segni mimici” della comunicazione orale che si intreccia col sistema di segni linguistici e lo integra, può essere isolato in laboratorio; e studiato come autonomo. Si può addirittura presupporre, per ipotesi astratta, l’esistenza di un unico sistema di segni mimici come unico strumento umano di comunicazione (tutti napoletani sordomuti, insomma): è su tale ipotetico sistema di segni visivi che il linguaggio cinematografico fonda la propria possibilità pratica di esistere, di essere presupponibile per una serie di archetipi comunicativi naturali».

Viene in mente il racconto dell’aneddoto che ha per protagonisti Ludwig Wittgenstein e Piero Sraffa. Il grande filosofo austriaco e l’altrettanto grande economista italiano insegnavano ambedue a Cambridge ed erano amici. Si racconta che un giorno, mentre discutevano della teoria raffigurativa del linguaggio elaborata dal cosiddetto “primo Wittgenstein”, teoria che postula un rigido isomorfismo fra linguaggio e mondo, Sraffa abbia posto un’obiezione decisiva, chiedendo all’amico di quale pezzo di mondo poteva mai essere la copia isomorfa di quel famoso “gesto napoletano e siciliano” che consiste nel passarsi le dita di una mano sotto il mento per esprimere rifiuto, disaccordo e/o disinteresse.

Le parole introduttive di Il “cinema di poesia”, (ivi, pp. 178-197), primo saggio di questa sorta di trilogia teorica sul cinema suonano così: «Credo che un discorso sul cinema come lingua espressiva non possa ormai cominciare senza tener presente almeno la terminologia della semiotica. Perché il problema, in parole molto semplici, è questo: mentre i linguaggi letterari fondano le loro invenzioni poetiche su una base istituzionale di lingua strumentale, possesso comune di tutti i parlanti, i linguaggi cinematografici sembrano non fondarsi su nulla: non hanno, come base reale, nessuna lingua comunicativa».

La strada per uscire dall’impasse che pare negare un fondamento al linguaggio cinematografico è offerta da questa osservazione preliminare (ivi, p. 180): «mentre la comunicazione strumentale che è alle basi della comunicazione poetica o filosofica è già estremamente elaborata, è insomma un sistema reale e storicamente complesso e maturo, la comunicazione visiva che è alla base del linguaggio cinematografico è, al contrario, estremamente rozza, quasi animale. Tanto la mimica e la realtà bruta quanto i sogni e i meccanismi della memoria, sono fatti quasi pre-umani, o ai limiti dell’umano: comunque pregrammaticali e addirittura pre-morfologici (i sogni avvengono al livello dell’inconscio, e così i meccanismi mnemonici; la mimica è segno di estrema elementarità civile ecc.). Lo strumento linguistico su cui si impianta il cinema è dunque di tipo irrazionalistico: e questo spiega la profonda qualità onirica del cinema, e anche la sua assoluta e imprescindibile concretezza, diciamo, oggettuale».

Se le cose stanno in questi termini, allora le operazioni creative dell’autore cinematografico e quelle dello scrittore differiscono: quest’ultimo, infatti, lavora solamente all’interno del sistema dei segni linguistici, trasformandoli secondo la sua invenzione estetico-culturale; diversamente dallo scrittore, l’autore cinematografico deve compiere dapprima l’operazione linguistica di organizzare il sistema dei segni-immagine in modo che acquistino una valenza significativa (mimetica, spaziale, onirica, mnestica, ecc.), poi aggiungere ai segni-immagine le qualità espressive. Mentre l’operazione dello scrittore è un’invenzione estetica, quella dell’autore cinematografico è prima linguistica poi estetica.

3 “Cinema di poesia” e “cinema di prosa”

In una lunga lettera scritta da Pasolini a Bellocchio in occasione dell’uscita del film “I pugni in tasca” (1965) si legge questo passo, in cui è bene sintetizzato il concetto pasoliniano di “cinema di poesia”: «Qual è la differenza fondamentale tra questi due tipi di cinema, il cinema di prosa e il cinema di poesia? Il cinema di prosa è un cinema in cui lo stile ha un valore non primario, non appariscente, non clamoroso: mentre lo stile del cinema di poesia è l’elemento centrale, fondamentale. In parole molto povere, nel cinema di prosa, non si sente la macchina da presa e non si sente il montaggio, cioè non si sente la lingua – la lingua traspare sul contenuto e ciò che conta è quello che viene narrato. Nel cinema di poesia invece si sente fortemente la macchina da presa, si sente fortemente il montaggio» (Pasolini, 1965).

Se sul piano dei valori estetici non pare dubbio che la lingua del cinema sia fondamentalmente una «lingua di poesia», sul piano storico Pasolini osserva che, in concreto, dopo alcuni tentativi all’epoca delle origini, subito troncati, la tradizione cinematografica che si è formata sembra essere quella di una «lingua della prosa» (naturalistica e oggettiva), per cui ne consegue che il cinema «ha una doppia natura: è insieme estremamente soggettivo e estremamente oggettivo. I due momenti di tale natura coesistono strettamente, non sono separabili neanche in laboratorio» (ivi). Ciò posto, Pasolini nota però che la tendenza della produzione filmica a lui contemporanea va verso un «cinema di poesia».

Fatta questa osservazione, Pasolini si pone la domanda come sia teoricamente spiegabile e praticamente possibile, nel cinema, la «lingua della poesia»? La risposta a questa domanda va cercata, a suo dire, fuori dell’ambito strettamente cinematografico, ossia sbloccando la situazione e agendo con la libertà assicurata da un rapporto particolare e concreto tra cinema e letteratura. Ne consegue una trasformazione della domanda: da «È possibile nel cinema una lingua della poesia?», alla domanda: «È possibile nel cinema la tecnica del discorso libero indiretto?».

Per intendere il senso di questa trasformazione della domanda occorre ricordare che in Il «cinema di poesia», affrontando la questione della duplice natura delle immagini cinematografiche, – le immagini dei sogni e dei ricordi, che rappresentano il versante soggettivo del linguaggio filmico e danno origine al “cinema di poesia” e le immagini naturalistiche e oggettive della realtà, di cui è costituito il “cinema di prosa” – Pasolini ha come fonte di ispirazione della dicotomia la critica letteraria. La scelta delle due definizioni di cinema rimanda alla corrispondenza tra tecniche di ripresa cinematografiche e pratiche di scrittura. Come in letteratura è possibile il “discorso libero indiretto”, così nel cinema è possibile usare un procedimento analogo, che Pasolini chiama “soggettiva libera indiretta”, ossia «l’immersione dell’autore nell’animo del suo personaggio, e quindi l’adozione, da parte dell’autore, non solo della psicologia del suo personaggio, ma anche della sua lingua».

Osserva al riguardo Daniela Angelucci: «L’adozione del punto di vista di un personaggio da parte dell’autore, da sempre usata in letteratura, incontra tuttavia nel cinema l’ostacolo di non potersi realizzare nella lingua, come accade nei romanzi, ma soltanto attraverso le immagini, dunque soltanto a partire dallo stile. Per esempio, l’analogo cinematografico del discorso diretto, tutto ciò che in un romanzo viene scritto tra virgolette, si traduce nel film in un gesto non linguistico ma stilistico, cioè nell’inquadratura “soggettiva”, che mostra allo spettatore la porzione di spazio che il personaggio stesso sta guardando.

Pur riconoscendo al cinema una doppia natura, di poesia e di prosa, è proprio un’ispirazione autenticamente lirica, fondata su nuove convenzioni stilistiche riunite in una nascente tradizione, che Pasolini riscontra nelle tendenze cinematografiche più recenti rispetto alla sua riflessione, da Rossellini alla Nouvelle vague. I film di Michelangelo Antonioni (in particolare, “Deserto rosso”)e di Bernardo Bertolucci (“Prima della rivoluzione”), come anche quelli di Godard (cui Pasolini riconosce una qualità più «brutale»), hanno come caratteristica tecnica centrale quella che in gergo si definisce la capacità di “far sentire la macchina”: ovvero far sì che lo spettatore avverta come presente il mezzo della cinepresa, restituendogli quella visione interiore che può chiamarsi “soggettiva libera indiretta”» (Angelucci 2013, p.151).

La teorizzazione del cinema come «lingua scritta della realtà» è presentata nel saggio Discorso sul piano sequenza ovvero il cinema come semiologia della realtà in cui Pasolini illustra quella che per lui è la differenza fondamentale tra cinema e film. Il cinema è la langue ossia l’insieme potenzialmente infinito di tutti i piani-sequenza possibili; i film sono la parole, ossia il risultato della scelta che l’autore compie all’interno degli infiniti piani-sequenza possibili, modifica a seconda delle sue esigenze espressive (soprattutto tramite il montaggio).

È superfluo ricordare che questa distinzione pasoliniana riprende, adattandola al linguaggio cinematografico, la classica teoria, esposta da Ferdinand de Saussure nel suo Corso di linguistica generale, che stabilisce la dicotomia linguistica tra langue e parole (termini francesi intraducibili in lingua italiana): il termine langue si riferisca ad un sistema significante indipendente e preesistente al singolo utente, comprendente tutte le regole, le convenzioni e i principi del linguaggio, senza i quali nessuna espressione significativa sarebbe possibile; il termine parole sta ad indicare l’atto linguistico singolare e irripetibile del parlante, la concretizzazione della langue che ogni utente fa nell’uso individuale del linguaggio e nella sua particolare e unica esecuzione.

4 «Il montaggio opera sul materiale del film quello che la morte opera sulla vita»

La riflessione sulla funzione del montaggio, fatta da Pasolini nel saggio del 1967 Osservazioni sul piano-sequenza (1967), propone un inquietante confronto tra il montaggio cinematografico e la morte. «Nella prospettiva che potremmo definire allegorica di questa riflessione (come scrive Bernardi, 1994, p. 106), che accomuna i segni visivi e mimici del cinema alla vita intera “nel complesso delle sue azioni”, la funzione del montaggio è quella di una chiusura e insieme di una produzione di senso paragonabile all’effetto che produce la morte sul racconto della vita di un essere umano» (Angelucci 2013, p. 152). Il saggio si apre con queste parole, a commento ad un film amatoriale girato al momento della morte di Kennedy: «Osserviamo il filmino in sedici millimetri che uno spettatore, tra la folla, ha girato sulla morte di Kennedy. Esso è un piano-sequenza; ed è il più tipico piano-sequenza possibile. Lo spettatore-operatore, infatti, non ha compiuto scelte di angoli visuali: egli ha semplicemente filmato da dove si trovava, inquadrando ciò che il suo occhio meglio che l’obiettivo vedeva. Il piano-sequenza tipico è dunque una “soggettiva”» (Pasolini 1991, p. 250).

Parrebbe un discorso “tecnico” sul cinema, ma, in realtà, ciò che preme a Pasolini è di sviluppare una vera e propria meditatio mortis a partire dal confronto tra cinema e vita. Così scrive: «È dunque assolutamente necessario morire, perché, finché siamo vivi, manchiamo di senso, e il linguaggio della nostra vita (con cui ci esprimiamo, e a cui dunque attribuiamo la massima importanza) è intraducibile: un caos di possibilità, una ricerca di relazioni e di significati senza soluzione di continuità. La morte compie un fulmineo montaggio della nostra vita: ossia sceglie i suoi momenti veramente significativi (e non più ormai modificabili da altri possibili momenti contrari o incoerenti), e li mette in successione, facendo del nostro presente, infinito, instabile e incerto, e dunque linguisticamente non descrivibile, un passato chiaro, stabile, certo, e dunque linguisticamente ben descrivibile (nell’ambito appunto di una Semiologia Generale). Solo grazie alla morte, la nostra vita ci serve ad esprimerci. Il montaggio opera dunque sul materiale del film (che è costituito da frammenti, lunghissimi o infinitesimali, di tanti piani-sequenza come possibili soggettive infinite) quello che la morte opera sulla vita» (Pasolini 1991, p. 254).

A commento di queste meditazioni, drammaticamente profetiche di Pasolini, meritano di essere citate queste riflessioni di Guido Fink, scritte nella Prefazione all’edizione di Empirismo eretico del 1991. Riferendosi all’uso di coppe alternative di concetti, ricorrente il Pasolini in modo quasi ossessivo, Fink scrive, citando anche alcuni esempi cinematografici: «Olmi come esempio di montaggio denotativo e Bertolucci come esempio di montaggio connotativo, il neorealismo dove “ciò che è insignificante, è” contrapposto a certo New American Cinema (Warhol?) dove “ciò che è, è insignificante”: e via fra questi (a) e questi (b), fra opposizioni e «biunità», fino ad arrivare alla grande e angosciosa scoperta (quasi) finale “o essere immortali e inespressi o esprimersi e morire” che rimanda al cinema (e alla vita, suo doppio e matrice omologa) come piano-sequenza potenzialmente infinito, insidiato dal “senso”, dalla durata e dalla morte solo al momento in cui si assoggetta alle scansioni del montaggio».

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA MINIME

Angelucci D. (2013), Filosofia del cinema, Carocci, Roma.

Bernardi S. (1994), Introduzione alla retorica del cinema, Le Lettere, Firenze.

Metz C. (1964), Cinéma: langue ou langage? in “Communications”.

Pasolini P.P. (1965), Pasolini scrive a Bellocchio, in Pasolini scrive a Bellocchio – Il Cinema Ritrovato

Pasolini P.P. (1991), Empirismo eretico [1972], Garzanti, Milano.

Pasolini: “Il mio cinema di poesia” – video – Rai News (Intervista in cui Pasolini distingue tra cinema di prosa e cinema di poesia)

Saussure de F. (1967), Corso di linguistica generale (Cours de linguistique générale, 1916) introd., trad. e commento di Tullio De Mauro, Bari, Editori Laterza.

I CENTO ANNI DI PASOLINI

dI Tullio Masoni

Rivendicare il centenario pasoliniano come parte tangibile della nostra realtà non è una forzatura. Pasolini ha vissuto il fascismo, la guerra, la speranza democratica della Resistenza e la delusione provocata dai mutamenti antropologici del paese. E’ stato ucciso nel 1975 e proietta, oltre il passaggio di millennio, la disperazione per il trionfo del “pensiero unico” avviato dal neocapitalismo e portato alle estreme conseguenze con l’identificazione fra politica e finanza.

In una trasmissione radiofonica Walter Siti, curatore dei Meridiani dedicati al poeta e della più recente edizione di Petrolio, ha sostenuto essere il romanzo – diseguale, sul piano stilistico volutamente ibrido, e largamente provvisorio – un contrappunto di ciò che l’autore esprimeva pubblicamente sui giornali nel periodo. In altre parole al Pasolini corsaro, e “razionale” nella polemica, avrebbe corrisposto una sperimentazione letteraria il bilico fra romanzo, pamphlet, requisitoria politica, ed erotismo “perverso”. Siti, insomma, vuole tener presente un conflitto irriducibile, cioè i contrari che il poeta ha sempre alimentato nell’opera e nella testimonianza; un conflitto che, a mio avviso, attinge a una forte vocazione profetica sulla quale Siti preferisce distinguere: «Quanto a Pasolini profeta – ha detto nella trasmissione radiofonica di cui sopra – ricorderete che aveva denunciato la scomparsa delle lucciole…Be’ le lucciole ci sono ancora.»

Il centenario ha, per così dire, riaperto il “dossier Pasolini” e ovunque si sono organizzate rassegne, convegni; la tv ha messo in onda materiali audiovisivi “storici”, si sono pubblicati libri e speciali giornalistici. E’ difficile, quindi, non cadere nel già detto e scritto. Sulla reale o presunta vocazione profetica, però, vale qualche ripensamento, che vorrei tentare approfittando del dvd pubblicato dalla Cineteca di Bologna. Esso comprende il recupero del materiale non utilizzato da Pasolini nel 1963 – quando accettò, dopo un iniziale rifiuto, che la seconda parte della “Rabbia” (1) fosse affidata a Giovannino Guareschi – la copia restaurata della prima parte, una raccolta di spezzoni satirici anti-pasoliniani Incom, e interventi dello stesso poeta, fra cui uno sulla ribellione di Socrate.

Pasolini si oppone alla Tv già da quando il nuovo media è in fase sperimentale: «…voce dell’insincerità, voce della menzogna…la voce che contrappone ironia a ideale, scherzo alla tragedia, il buonsenso degli assassini agli eccessi degli uomini miti…».

Parole, e azione, nel proprio tempo – cioè fra un passato sommariamente rifiutato dallo sviluppo e un futuro al quale la società efficiente aspira con cecità e malefico affanno – che davvero, a mio parere, rivelano la profezia. Una vocazione spesso definita dallo stile “manicheo” dei veggenti – anche questo è il caso – siano essi religiosi o laici.

Incline all’invettiva e a trasporre le modalità del tragico, Pasolini rinuncia perciò al comico – che, come testimoniano certi suoi acuti: “Uccellacci”, i corti, “Decameron”, gli è tutt’altro che estraneo (2) – in favore di una cupezza-severità assai funzionale al bisogno di provocazione e sfida. Come già accennato egli respinge in un primo momento l’idea di Gastone Ferranti, il produttore che con le due parti della “Rabbia” intendeva creare uno scoop da rotocalco contrapponendo il poeta all’umorista del Candido, ma poi accetta. Tragedia e scontro nell’immediato appaiono allora come due facce dello stesso pessimistico tormento: la denuncia in negativo dell’omologazione neocapitalista – che avrebbe potuto comportare una totale, sdegnata e “aristocratica” resa – e il bisogno di ricorrere al dialogo paradossale, allo scandalo. Non sarebbe successo anche nella polemica con gli studenti del sessantotto?

«Il nuovo problema del mondo si chiama colore». Con questa frase, nella “Rabbia”, Pasolini introduce la propria osservazione dei cambiamenti che, negli anni sessanta, ebbero al centro la fine della dominazione colonialista in Africa. Una libertà fragile e, al tempo stesso, una speranza. Su questi temi, pochi anni dopo, avrebbe offerto uno dei suoi più notevoli incompiuti: “Appunti per un’Orestiade africana”, un’opera che coniuga la verità della tragedia classica e l’ipotesi di una emancipazione moderna, ma rispettosa dell’arcaica identità.

…scenderà da Algeri, / su navi a vela e a remi. / Saranno con lui migliaia di uomini / coi corpicini e gli occhi / di poveri cani dei padri… (3) Così Pasolini vide le migrazioni che oggi sconvolgono la falsa coscienza dell’Europa, e, al tempo stesso, si ribellò a certo “luddismo” del Gruppo ’63. Fu, a proposito e per sfida, un postmoderno ante-litteram, ma “a rovescio”, ne “La ricotta”, dove seppe mostrare con sorprendente azzardo l’altra faccia dell’ibrido stravagante, cioè appunto la tragedia…guardo i crepuscoli, le mattine / su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, / come i primi atti della dopostoria, / cui io assisto, per privilegio d’anagrafe, / dall’orlo estremo di qualche età / sepolta. Mostruoso chi è nato / dalle viscere di una donna morta. / E io, feto adulto, mi aggiro / più moderno di ogni moderno / a cercare i fratelli che non sono più. (4)

“La ricotta”, del 1963, è considerato da quasi tutta la critica come il film più bello di Pasolini, o fra i più belli. “La rabbia”, girato subito dopo, è invece rimasto per molti anni in umori dubbiosi e spesso negativi. Cause di ciò furono la scarsa circolazione, l’“equivoco” accostamento al menzionato Giovannino Guareschi, la griglia ideologica pesante (il manicheismo che al poeta era polemicamente “necessario”), la fatale lateralità rispetto alle opere maggiori.

Fra i non molti critici che vollero occuparsene indicherei Adelio Ferrero il quale, in una monografia pubblicata nel 1977, scriveva: «…un’insolita polarità moralistica di indignazione generica, fioca e disarmata quanto più il timbro verbale si fa alto ed eloquente, e di “pietà” sempre troppo accorata e intenerita: sia che si pieghi a considerare, con apprensione, dei figli di padri troppo giovani, severi ed eroici, cresciuti fra prove e delusioni tremende, sia che si compianga, nella morte di Marylin, la scomparsa della bellezza dal mondo in quello che resta, comunque, il “capitolo” più equilibrato in un excursus in cui una delle componenti più flebili e monotone della personalità pasoliniana, l’inclinazione al lamento, altrove trattenuta e contrastata con energia polemica, appare scoperta e incontrollata…» (5)

Mettendomi nei suoi panni e considerando una collocazione coeva condividerei il giudizio in molti punti. Dall’oggi, invece, cioè dal declino in cui versa un mondo sempre segnato dalla guerra, dalla paura, e dal colpevole smarrimento politico civile e culturale, il conflitto pasoliniano – come dicevo, una sfida rivolta anche contro se stesso e un lamento eccessivo, certo, ma testimone dell’asfissia universale – può assumere una verità inusitata. Il “capitolo” su Marylin Monroe apparve a tanti come un’unica, felice parentesi poematica (…sciocca come l’antichità – Marylin – crudele come il futuro…), ma il brano con la morte di Pio XII e la successione di Giovanni XXIII – il Papa è immortalato da un ritratto affettuoso, nitido e “irriverente” – mi sembra superiore.

Sfugge poi a Ferrero, forse, che “La rabbia” vuole essere soprattutto un poema in forma di documentario. L’efficacia del montaggio, se si tiene conto delle preferenze linguistiche del regista nelle opere di finzione, appare sorprendente; il rapporto fra reperti visivi e parole tenderebbe infatti a superare la canonica amalgama per proporre scarto e, talvolta, provocatoria disarmonia. Di ciò si era ben accorto, nel 1965, Luigi Faccini: «…”La rabbia” è un film (…) intimamente pasoliniano…in quanto se esiste, ed esiste, un Pasolini specifico, oltre il suo variegato eclettismo, quello è il Pasolini politico: il poeta politico, l’unico che l’Italia moderna abbia, in cui possa riconoscere la propria crisi, costretto a soffrire il rimpianto di una rivoluzione mai avvenuta, a soffrire un ormai impossibile congiungimento fra gli anni ’40 e gli anni ’60…». (6)

Condivisibile e coraggioso, quindi controcorrente, il parere di Faccini eccede forse nell’attribuire il titolo di poeta politico al solo Pasolini – un lieve torto a Franco Fortini, per fare un nome – tuttavia usa il termine “eclettismo” con precisa ragione. Perché Pasolini è eclettico nel senso della ricerca di linguaggio e della drammaturgia; poi per la tendenza all’incompiuto, alla verifica di stili e maniere col ricorso, talvolta vitalissimo, alla forma semigrezza.

Per Pasolini la vera tragedia contemporanea è la scomparsa della civiltà contadina; ciò vale per i paesi capitalisti industrializzati, e per quelli socialisti che, scontando enormi limiti ideologici, si trovano costretti a rincorrere. Civiltà contadina come “cuore antico”, tradizione alta e autenticità del passato. Quel passato che secondo il commento della “Rabbia” – un richiamo a Lenin? – solo la rivoluzione può salvare.

Questa “verità” dolorosa alligna nel suo film già dall’intensa e sospetta rievocazione dei fatti d’Ungheria: le “colpe di Stalin”, che la voce di Giorgio Bassani nomina ricorrentemente, hanno come sfondo visivo la violenza esplicita delle sommosse e quella delle manifestazioni di destra, ma altresì una violenza nascosta di migrazioni dalle terre, di oblio e identità calpestate. Nella “Rabbia” il poeta si abbandona come sempre alla contraddizione, la stimola e ne assume le conseguenze. Così trascorre dall’avvenimento di importanza primaria (“strutturale”, si diceva a quei tempi), alla nota di costume; oppure alterna contrasto a simbiosi. E non si dimentichi, soprattutto, la sua improba, direi perfino angosciata volontà di mantenere il contatto con le linee di analisi dell’allora Partito Comunista; un tentativo fallito perché la libertà poetica, oltre le forzature imposte alla propria materia e una sincera intenzione di darsi speranza, non poteva davvero combinare con l’ordine di Alicata.

A questo punto viene in primo piano la contraddizione – la debolezza, se si vuole – implicita a una scelta di schieramento nel dibattito dell’arte. Pasolini sceglie il versante “realista” contro gli astrattisti. Non ci sono facili equilibri da tenere. Già amico di un pittore come Toti Scialoja – che da un personale espressionismo di ascendenza romana ancora figurale (Mafai…) aveva intrapreso una ricerca affine a quella compiuta dai Pollock, De Kooning, Rotko – il poeta, nella “Rabbia”, sembra affidare consapevolmente la polemica anti-astratta a Renato Guttuso. Se il discorso si fermasse qui, cioè a una inaccettabile identificazione fra il “fascino” visivo del fungo atomico e le superfici segniche di un Fautrier (un esercizio formale senz’anima) ci si dovrebbe rassegnare alla pura delusione, o deprecare un mai superato revanscismo moralista, ma qui, grazie al cielo, il discorso non si ferma.

Ricercando volti antichi e sguardi umili – c’è nel poeta una instancabile volontà di guardare oltre le necessarie conquiste sociali per ritrovare, quasi francescanamente, l’essenza del povero – Pasolini osserva l’impatto della modernità sulla tradizione russa, ci mostra vegliardi tolstojani davanti al televisore, ci accompagna in visita al museo in cui si celebra il “realismo socialista”: luogo dove anche i poveri possono finalmente entrare e che tuttavia appare al poeta nella luce dubbia del trionfo – staliniano, pur sempre – e dell’imbalsamazione. Così, pur cedendo a un equivoco anti-astrattista che lo avvicina, per quanto concerne le arti figurative, al sarcasmo strapaesano del Guareschi della seconda parte, Pasolini riesce ad affacciarsi su una suggestione nuova.

L’impresa di Gagarin, accompagnata da un entusiasmo collettivo di festa campestre e da un Kruscev dall’aspetto patriarcale-contadino è sublimata, nel finale della “Rabbia”, da un incanto di visioni spaziali. Una alternativa al fascino insano del fungo atomico, certo, ma al tempo stesso una proposta di forme inusitate, grandiose quanto essenziali: astratte. Vero è che Pasolini, e non poteva essere diversamente, si sforza di far rientrare l’impresa in un certo quadro di ortodossia – Gagarin è pur sempre un figlio della Rivoluzione d’Ottobre – ma l’azzardo visionario mi pare assai più forte che non la preoccupazione ideologica.

Riprenderei a proposito, per trovare conforto, il testo di una poesia poco nota, pubblicata nel 1962, in una cartella di disegni guttusiani: C’è un colore antico come tutti i colori / del mondo. Quanto l’abbiamo amato / quasi incarnato nel legno di miracolose / predelline, in refettori romanici, / nel buio di cantorie nell’Appennino estivo! (…) Ora eccolo nelle nostre mani / non più incarnato nelle tele o ai legni / in macchine di bellezza sublime, richieste / dal meriggio della potenza. / Un ingenuo rosso maldestro, appiccicato / alla carta o al compensato / come un baffo o uno sgorbio, legato / alla freschezza casuale e arbitraria / di un atto espressivo che non si vuol esaurire. / Illegittimo, incompiuto, grezzo, / non consacrato dalla tecnica che incute / venerazione al devoto, all’umile…/ Un’altra sensualità, un altro mistero…/ Ma è fatale che oltre questi anni / il casuale diventi intero, / l’arbitrario assoluto. / I significati diverranno cristalli: / e il rosso riprenderà la sua storia / come un fiume scomparso nel deserto. /Il rosso sarà rosso, il rosso dell’operaio / e il rosso del poeta, un solo rosso / che vorrà dire realtà di una lotta, / speranza, vittoria e pietà. (7)

Ecco dunque, l’impuro pasoliniano si forma nei travagli epocali per cercare una nuova comunione tra vita e arte. Guttuso viene compreso e superato, la schiettezza di un’arte autenticamente umana passerà per il gesto visibile, per la testimonianza del corpo, per la casualità che travalica i codici e guarda l’infinito. Non con la memoria di Togliatti e le cadute nazional-popolari, non fra le perversioni della guerra fredda, e neppure con la faccia contadina di Kruscev, dovremo immaginare la sublimazione pasoliniana. La sua elevata ambiguità andrà sempre riportata alla coscienza di uno sterminio culturale che dura e si espande con velocità sempre maggiore. La rivoluzione sovietica è fallita e resta la ricordata frase da Lenin sul passato da salvare; o la sentenza amara che, sempre nella “Rabbia”, si propone ancora per l’oggi: «…Quando il mondo classico sarà esaurito, quando saranno morti tutti i contadini e tutti gli artigiani, quando l’industria avrà reso inarrestabile il ciclo della produzione e del consumo, allora la nostra storia sarà finita…».

Quasi vent’anni dopo, col “Decameron”, il poeta sembra avere un sussulto di risposta alla deriva della società industrial-borghese e al modo con cui l’aveva rappresentata nell’opera propria. Ma la vitalità del “Decameron”, subito insidiata dai toni lugubri del “Canterbury” e dai rovesci di violenza del “Fiore delle mille e una notte”, appare come un sogno nel passato: « …Napoli è la porta dell’Africa, dell’Oriente e del Terzo Mondo – scrive Massimo Raffaeli – è cioè un luogo non ancora adulterato e massacrato dalla cosiddetta civiltà dei consumi. Il poeta, che nel film tiene per sé il ruolo metalinguistico di un allievo settentrionale di Giotto mentre sta affrescando Santa Chiara, sente il bisogno di filmare un meraviglioso popolo di sopravvissuti, di ascoltarne le voci, gli strepiti, i canti.» (8)

Post-scriptum

In un brano di intervista raccolto nell’appendice del dvd pubblicato dalla Cineteca di Bologna, Pasolini parla delle persecuzioni subite e le attribuisce a un senso comune nazionale moralista e, al tempo stesso, qualunquista. Come anticipavo, l’appendice riporta poi spezzoni satirici d’epoca: Pasolini inedito; E per finire, dalla Settimana Incom 1961 e 1960, Obiettivo sulla cronaca, da Celeidoscopio Ciac, 1962, e una scenetta da Scanzonatissimo, uno spettacolo di rivista firmato da Dino Verde nel 1963, con Elio Pandolfi, Antonella Steni e Alighiero Noschese.

Sulla volgarità della satira non vorrei dilungarmi ma, in tema di persecuzione – e di modalità della stessa – posso dare una piccola ma significativa testimonianza.

Nel 1964 abitavo a Roma in via Nomentana Nuova, un quartiere impiegatizio, perlopiù, ma non lontano da Pietralata. Avevo diciotto anni scarsi e di Pasolini, come di politica, non sapevo niente. Uscendo dal portone notai dei volantini sparsi a terra e ne raccolsi uno. Chi è Pasolini? Recitava il titolo, cui seguiva un elenco di processi e denunce – cinque assoluzioni, un proscioglimento – volto a illustrare la personalità culturale e morale del poeta. Il volantino, dopo aver riportato qualche frase “borgatara” da Una vita violenta chiudeva con le parole: “Questo è l’uomo e lo scrittore che viene spacciato nei fatti come interprete autentico del divino messaggio evangelico”.

Un volantino sparso per strada, come accadeva in campagna elettorale, che prendeva di mira una persona singola: un comunista, ateo e omosessuale, e protestava in nome della buona creanza cattolica. A promuovere l’iniziativa era una non meglio nominata Associazione Romana. Una sigla – ripensai tempo dopo – che teneva assieme l’allusione alla maggiore organizzazione cattolica e la qualifica “imperiale” del ventennio fascista.

Note

- La rabbia di Pasolini. A cura di Giuseppe Bertolucci, 2008

- Negli ultimi anni Pasolini confidava che avendo perso ogni speranza sarebbe stato un “vecchietto arzillo”.

- La poesia, scritta presumibilmente nel 1962 e dedicata a Jean-Paul Sartre, fu inclusa nella raccolta Poesia in forma di rosa, 1964, e successivamente nel volume Alì dagli occhi azzurri, Garzanti 1965.

- I versi sono declamati da Orson Welles nel film La ricotta, 1963. Poi inclusi in Poesia in forma di rosa, cit.

- Il cinema di Pier Paolo Pasolini, Venezia, Marsilio, 1977

- Filmcritica n.161, 1965

- Roma, Editori Riuniti, 1962

- Il manifesto/ Alias domenica, 20 marzo, 2022

PIER PAOLO PASOLINI E VITTORIO GASSMAN:

DA L’ORESTIADE (1960) FINO A “L’ALTRO ENIGMA” (1988)

di Roberto Baldassarre

Pier Paolo Pasolini (1922-1975) e Vittorio Gassman (1922-2000), due dei massimi esponenti della cultura italiana del Novecento, che condividono l’anno di nascita (e correlato centenario), hanno avuto un rapporto collaborativo che si è compiuto soltanto in ambito teatrale. Una cooperazione, però, a tutto vantaggio di Gassman, che ha divorato con il suo estro – da intendere come bravura – i testi di Pasolini, ovvero Affabulazione e la traduzione dell’Orestea di Eschilo. Questo superamento fa tornare alla mente quanto diceva il corvo ai due protagonisti plebei di “Uccellacci e uccellini” (1966): «I maestri sono fatti per essere mangiati… in salsa piccante. Devono essere mangiati e superati, ma se il loro insegnamento ha un valore, ci resterà dentro».

Gassman ha mangiato in salsa piccante Pasolini, e lo ha digerito superandolo, ma non in un senso completamente giusto, poiché l’attore ligure a portato il pensiero dello scrittore nel suo campo, conservando soltanto alcuni aspetti “pasoliniani” e poi riadattandolo alle sue specifiche di recitazione/regia. Questo atteggiamento di appropriazione fa anche comprendere come la collaborazione tra i due non si è mai potuta concretare direttamente in pellicola. Cogliendo quanto Gassman si fece incidere –con l’usuale punta di egocentrismo – come epitaffio sulla tomba, conscio di questa sua bravura istrionica: ATTORE “Non fu mai impallato”!. L’attore, capace di passare dal drammatico al farsesco, non sarebbe mai stato capace, o avrebbe accettato, di farsi “impallare” da Pasolini e dal personaggio che avrebbe dovuto interpretare; a differenza di Totò, Anna Magnani (che comunque in Mamma Roma eccedeva un poco con l’accademismo), Ugo Tognazzi e finanche Orson Welles, che si sono amalgamati perfettamente.

L’ORESTIADE (1960)

Sul finire del 1959, Vittorio Gassman chiese a Pasolini di preparargli un’innovativa traduzione della trilogia dell’Orestea di Eschilo, per l’imminente trasposizione teatrale che si sarebbe tenuta al Teatro greco di Siracusa, sotto la regia di Luciano Lucignani, a maggio del 1960. Inizialmente restio, poiché non interessato alla scrittura teatrale, sebbene in gioventù avesse redatto alcune piéces, tra cui I Turcs tal Friùl (redatta nel 1944, ma rinvenuta e pubblicata soltanto nel 1976), Pasolini approntò una traduzione che si allontanava dagli usuali schemi accademici. Questo nuovo adattamento, che raccolse molti applausi e fu annoverato fra le migliori interpretazioni teatrali di Gassman, suscitò molti malumori nei filologi greci, proprio per quell’approccio polemico distante dai canoni classici. Il testo, che con il passare del tempo divenne uno dei più utilizzati per i futuri allestimenti dell’Orestea, fu pubblicato contemporaneamente in due edizioni: una propria attraverso l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, che serviva anche da depliant per l’evento; l’altra dall’Einaudi, accompagnata dai bozzetti di Theo Otto.

L’Orestiade, che si tenne al Teatro greco di Siracusa il 19 maggio del 1960, si svolse dalle due del pomeriggio fino al tramonto, senza cali d’attenzione da parte del pubblico. Il merito di questo tour de force scenico fu di tutta la troupe. La regia fu co-firmata da Luciano Lucignani e Vittorio Gassman; le scenografie e i costumi furono ideati e curati da Theo Otto; e le musiche erano di Angelo Musco. Mentre il ricco cast che attorniava il mattatore Gassman (Agamennone-Oreste) era composto, tra gli altri, da: Olga Villi (Clitennestra), formidabile interprete delle tavole del palcoscenico, poiché abile nel passare dalla commedia al dramma, nel cinema la si ricorda, al fianco di Totò, nel mesto dramma “Yvonne la nuit” (1949) di Giuseppe Amato; Valentina Fortunato (Cassandra-Elettra-Atena), altra nota attrice del teatro italiano, fu poco utilizzata nel cinema, e il suo ruolo cinematografico più “importante” fu il doppiaggio di Annie Girardot in “Rocco e i suoi fratelli” (1960) di Luchino Visconti; Andrea Bosic (Egisto), mirabile attore di prosa, nel cinema veniva prevalentemente usato in produzioni di serie B, ma nel 1959 aveva avuto qualche scena comica con Gassman nel film “La cambiale” di Camillo Mastrocinque; il giovane Mino Bellei (componente del coro maschile), in futuro sarà un apprezzato commediografo, e dirigerà – e interpreterà – per il cinema l’inusuale queer “Bionda fragola” (1980).

Per comprendere, a distanza di decadi, la rilevanza di questo allestimento scenico, riconosciuto dagli storici come uno dei vertici del teatro italiano del Novecento, è utile guardare il breve documentario-saggio “Gassman, Pasolini e i filologi” (2005), realizzato da Monica Centanni e Margherita Rubino. In questo corto, montato attraverso il ripescaggio di raro materiale d’archivio video e l’aggiunta della scansione di recensioni tratte dai periodici dell’epoca, si ricostruisce tanto l’applaudito successo ottenuto dall’allestimento, quanto le aspre critiche tuonate dai “tromboni” delle accademie contro la traduzione effettuata da Pasolini.

IL VANTONE (1963)

Rimasto soddisfatto della propria “scandalosa” traduzione dell’Orestea, e avendo apprezzato la recitazione istrionica di Vittorio Gassman, Pasolini decise di dedicarsi alla traduzione di un altro testo classico, per poi proporla a Gassman. L’idea pasoliniana era quella di tradurre il Miles Gloriosus di Plauto, una delle più note commedie latine, utilizzando il dialetto romano. Dopotutto, il protagonista del testo di Plauto è l’archetipo dei bulli di fine Ottocento e dei seguenti smargiassi ragazzi di vita. Senza dimenticare che dalle commedie plautine molti sceneggiatori hanno attinto per le proprie sceneggiature, aggiornando il contesto ma conservando i caratteri di quei personaggi.

Gassman, benché ligure, era capace di calarsi facilmente in un romano di borgata, come può attestare il suo Peppe “er Pantera” ne “I soliti ignoti” (1959) di Mario Monicelli, che segnò il suo esordio nel cinema comico, dopo anni di ruoli drammatici, film avventurosi e figure di villain all’americana. Queste sue enormi doti istrioniche sarebbero state perfette per vestire i panni di uno spaccone romano, che non vuole essere mai impallato.

Il vantone, questo fu il titolo finale, purtroppo non fu interpretato da Vittorio Gassman, per questioni poco chiare (impegni lavorativi o disaccordi sul contratto), e il primo allestimento scenico, nel novembre del 1963 con la regia di Franco Enriquez, vide come protagonisti Glauco Mauri affiancato da Valeria Moriconi. Questa trasposizione teatrale non ottenne molto successo. Un vero allestimento scenico pasoliniano, però, si ebbe nel 2015, durante il Festival dei due mondi di Spoleto, quando Il vantone ebbe come protagonista Ninetto Davoli. L’attore feticcio di Pasolini, visto dallo scrittore come un personaggio innocente e angelico (il taglio d’inquadratura flou che Pasolini gli dedica in “Il Vangelo secondo Matteo”, esordio di Davoli), ha interpretato giovani borgatari vantoni: “Uccellacci e uccellini” (le sparate per concupire la giovane ragazza); nell’episodio “La sequenza del fiore di carta” del collettivo “Amore e rabbia” (sbeffeggia gli operai); ne “Il Decameron” (si pavoneggia); e in “Il fiore delle mille e una notte” (si crede un adone).

Infine, da mettere in evidenza che Daniele Ciprì e Franco Maresco, due autori post-pasoliniani, recuperando giocosamente il titolo “Miles Gloriosus”, lo utilizzarono per il loro tributo a Miles Davis, nell’omonimo documentario realizzato nel 2001. Il trombettista americano, in fin dei conti, fu un vantone, benché le glorie di cui si vantava erano tutte meritate.

AFFABULAZIONE (1977)

Affabulazione fa parte di quei sei abbozzi di tragedie che Pasolini scrisse di getto nel 1966, nel periodo di convalescenza dopo l’emorragia da ulcera che lo colpì in primavera. Le altre tragedie abbozzato erano: Orgia, Pilade, Porcile, Calderón, Bestia da stile. Anche “Teorema”, inizialmente, era stata pensata come una piéce teatrale, ma i pochi dialoghi della storia convinsero Pasolini che il pezzo sarebbe stato molto più funzionale come sceneggiatura cinematografica e come romanzo speculare. Affabulazione è una rilettura contemporanea del Complesso di Edipo, traslando il tema dell’incesto in ambito omosessuale. Fu pubblicato inizialmente su “Nuovi argomenti” (numero luglio-settembre) nel 1969, e poi definitivamente da Einaudi nel 1977, accorpandolo a Pilade e con un’introduzione di Attilio Bertolucci. Fu proprio questa edizione quella che lesse e ammaliò Vittorio Gassman.

Stando a quanto afferma lo stesso attore, in un’intervista rilasciata a Paese Sera il 14 gennaio 1986 (“Nascosto nei versi del poeta”), Gassman s’innamorò di Affabulazione mentre era in aereo per andare a New York. Una epifania letteraria molto simile a quella che ebbe Pier Paolo Pasolini, che (ri)scoprì “Il Decameron” in un viaggio aereo, dopo il cocente insuccesso di “Medea” (1969). Gassman, sebbene rilevasse nel testo delle cadute di stile e degli inutili ghirigori espressivi, apprezzava l’asperità dei dialoghi, oltre alla scandalosa tematica.

La regia fu curata dallo stesso Gassman, e il cast era composto da: Luca Del Fabbro (il figlio), giovane attore di teatro e doppiatore (Mr. Pink in “Le iene” di Quentin Tarantino), e che recitò anche in “Caro Michele” (1976) di Mario Monicelli; Corrado Gaipa (l’ombra di Sofocle), noto doppiatore e famoso per il ruolo di Don Tommasino ne “Il Padrino” (1971); Attilio Cucari (Il prete e il commissario), divenuto cinematograficamente popolare poiché Vittorio Gassman in “La raccomandazione”, secondo episodio de “I mostri” (1963) di Dino Risi, raccomanda telefonicamente a un altro regista teatrale tale Cucari; Roberta Paladini (la ragazza), anch’essa più attiva nel campo del doppiaggio, un paio di anni prima doppiò Jodie Foster per l’edizione italiana di “Taxi Driver” (1975) di Martin Scorsese; Vanna Polverosi (la negromante), usualmente doppiatrice di personaggi di secondo piano, nel cinema ha avuto pochissime occasioni, ricoprendo sempre ruoli di contorno. Nel folto cast, figura anche Alviero Martini (1950), divenuto poi molto più noto – e ricco – come stilista.

Questo allestimento, che esordì al Teatro tenda di Roma nel novembre del 1977, facendo sempre sold out, divenne una tappa fondamentale nella carriera di Vittorio Gassman, che lo consacrò maggiormente come formidabile interprete e regista teatrale. Un successo che andava al colmare il calo interpretativo che Gassman stava subendo, nel medesimo periodi, al cinema: ruoli poco interessanti e non da protagonista. Ad esclusione della sua formidabile interpretazione nel plumbeo dramma “Anima persa” (1977) di Dino Risi.

Il trionfale esito di Affabulazione, inoltre, spinse i produttori Gianfranco Piccioli e Mauro Berardi a “costringere” Sergio Citti a utilizzarlo come co-protagonista, assieme a Philippe Noiret, in “Due pezzi di pane”. L’idea dei produttori, rivelatasi stilisticamente errata, era quella di rendere più “pasoliniano” il film di Citti, cavalcando tanto il recente trionfo di Gassman con Pasolini, quanto il fatto che Citti fu collaboratore insostituibile dello scrittore.

AFFABULAZIONE (1986)

All’inizio del 1986, Vittorio Gassman riprese il testo di Affabulazione per apportarvi un completo restyling, attraverso alcune modifiche ai dialoghi, alla messa in scena (con scenografie e costumi di Gianni Polidori), e a un totale cambio di cast, che fu ridimensionato. L’aspetto più interessante di questo nuovo allestimento, è che per il ruolo del figlio Gassman scelse suo figlio Alessandro, in versione biondo platino, che aveva debuttato proprio con il padre nel film “Di padre in figlio” (1982). Anche questa nuova trasposizione, che utilizzava pezzi di Franz Mahler e Benjamin Britten (a differenza del 1977, in cui le musiche erano di Giovanni Gabrielli riarrangiate da Fiorenzo Carpi), ottenne molti consensi, facendo si che Affabulazione divenisse sempre più un’opera di Gassman, più che di Pasolini. Il resto del cast era composto da: Paila Pavese (la moglie e la negromante), nota per aver dato la voce a Jessica Rabbit in “Chi ha incastrato Roger Rabbit” (“Who Framed Roger Rabbit”, 1988) di Robert Zemeckis; Sergio Meogrossi (il prete), giovane attore cresciuto artisticamente nella bottega di Gassman, e che poi lo seguirà in molti altri allestimenti; Giusi Cataldo (la fidanzata del figlio), la si ricorda cinematograficamente per aver preso parte al corale “Compagni di scuola” (1988) di e con Carlo Verdone, ed esser stata la protagonista di “Corsa di primavera” (1989) di Giacomo Campiotti.

“L’ALTRO ENIGMA” (1988)

Corroborato dall’ottimo esito di questa seconda messa in scena, e sempre più affezionato al testo di Pier Paolo Pasolini, Gassman, nel medesimo 1986, decise di ricavare da Affabulazione un film per la televisione, attraverso il patrocinio della Rai, e apportando ulteriori modifiche al testo (per renderlo abile al racconto cinematografico) e soprattutto al cast. Inizialmente la pellicola doveva intitolarsi “Doppio enigma”, ma poi prese il nome di “L’altro enigma”, e Gassman lo co-diresse assieme a Carlo Tuzii. Del cast originale del 1986 rimasero soltanto Vittorio e Alessandro Gassman, Giusi Cataldo, e Sergio Meogrossi. Le nuove ricche aggiunte, imputabili anche alla co-produzione francese, sono: Annie Girardot (la moglie), che aveva lavorato con Vittorio Gassman in “La guerra segreta” (“The Dirty Game”, 1965) e lavorerà con Alessandro Gassman nel Tv-Movie “Nuda proprietà vendesi” (1998) di Enrico Oldoini; Fanny Ardant (la negromante), che aveva affiancato Vittorio Gassman in “La famiglia” (1987) di Ettore Scola; Carlo Monni (il commissario), ormai staccatosi da Roberto Benigni e divenuto caratterista a tempo pieno; e Ninetto Davoli (il barbone), vero omaggio a Pier Paolo Pasolini, e che diviene quasi simbolo di un residuo di una lontana epoca che permane, gettata per strada, nel presente.

SAGGI

L’EREDITÀ DI BAZIN

di Francesco Saverio Marzaduri

Cosa lascia André Bazin, a più di sessant’anni dalla sua scomparsa? Stando al lavoro certosino firmato da Hervé Joubert-Laurencin e all’impegno della casa editrice Macula – che ne han reso possibile il complessivo riesame con la pubblicazione, in patria, di testi ormai poco frequentati e reperibili – il pensiero di questo decano della critica cinematografica rivela come la propria attualità non abbia smarrito una virgola dell’originaria freschezza nell’esegetica, né di un modo di concepirla. Nella fattispecie, la ridefinizione d’un linguaggio fattosi tratto distintivo da oltre mezzo secolo a questa parte, soprattutto in relazione alla recente produzione audiovisiva e alla conseguente rimodulazione della pratica cinematografica contemporanea, consente di riflettere sullo stato attuale dell’arte, e su talune possibili traiettorie individuabili nell’odierna produzione audiovisiva di cui, alcune, legate a doppio filo alle intuizioni baziniane. Invero non basterebbe un capitolo, a racchiudere la genialità di tale sintesi. Sciocco sarebbe, anzi, cercare di condensarne il nocciolo in una sorta di aggiornato bignami. Eppure, scorrendo il magma di pagine da lui dedicate alla cinematografia, si resta colpiti dalla concezione di “sacralità”, futura materia – se non privilegiata fonte di studio – dei numerosi discepoli destinati a seguitarne il percorso e, se possibile, senza venir meno alla doverosa considerazione, ridiscuterlo. La necessità di rammentare Bazin, nell’era in cui web e piattaforme paiono aver abolito e sostituito il fotogramma cinematografico a scapito d’idee, è resa più necessaria dal crescente disinteresse nei confronti del paradigma critico che propone: benché la terminologia impiegata dal francese possa suonare oggi troppo elaborata, ridondante, faticosa in disamine e dettagli, non può esservi confronto con alcun parametro dozzinale svilito da troppi vaniloqui di dubbia lucidità, quando non di artefatta insignificanza.

Seguendo l’inversa logica, e nel tentativo di applicare un ragionamento di Bazin a un esempio tra centinaia, si prenda uno spezzone tratto dal morettiano “La stanza del figlio”: nel vano tentativo di esorcizzare la tragica, assurda scomparsa dell’adolescente Andrea, il padre Giovanni (impersonato dallo stesso Moretti) ascolta “Synchronising” di Michael Nyman e a un certo punto – telecomando in mano e sguardo perso nel vuoto – a più riprese riavvolge il brano riportandolo a un medesimo punto, anelando di oscurare la dolorosa realtà con un impossibile “coming back”. Ciò che in superficie potrebbe apparire fuorviante, o blandamente fuori contesto, riporta alla mente l’inchiostro del teorico relativo alla concezione di “morte”, dissertata come qualcosa di “pudico” nel senso etimologico del termine. Bazin lo ricorda all’interno del parametro documentaristico, eleggendo a prototipo un filmato sul mitico “toreador” Manolete: ne “La Course de taureaux”, prodotto e diretto da Pierre Braunberger, diabolica abilità nell’articolazione dei piani e discreta attenzione dell’osservatore impediscono di accorgersi d’un furbesco artificio di moviola. “Pervenire alla verosimiglianza fisica del ‘découpage’ e insieme alla sua malleabilità logica”, è il principale fine del montaggio offerto dall’operazione: un “quid” che di lì in pochi anni, non ultimo in Italia, avrebbe costituito uno schema discorsivo restituito nel suo opposto, prostituendo la purezza in embrione e travisandola nella spettacolarizzazione nuda e cruda della materia documentata, finalizzata a un mercimonio estremo quanto gratuito. La dipartita è, in sintesi, fattore da mantenersi casto, inalterato quanto l’immagine ortograficamente computata, in cui l’ambizione del riadattamento letterario o la contrapposizione ontologia-linguaggio, attraverso una raggiera di spunti analitici, emergono quali parti integranti d’una comune matrice.

Il “pattern” asettico rimane pressoché la lente d’ingrandimento tramite cui filtrare l’assortito genere o l’arte nel proprio complesso, all’occorrenza sbugiardando l’eventuale disonestà nelle scelte di campo adottate: si tratti del mito imponente d’una figura storica, della radiografia di un’icona o della trasfigurazione di essa, sorprendente e unilaterale, e della verosimiglianza più o meno speculare alla realtà del tempo. Sicché il documentario, in modalità ancora maggiore rispetto alla “veridicità”, appare forse il “milieu” più confacente in cui, proprio perché in costante evoluzione, è possibile testare la mutazione linguistica, ma pure l’assoluta attualità della notazione baziniana in materia di “realismo”. L’ostentazione linguistica di quell’oggetto sfuggente e complicato che appunto è la realtà. Nella misura in cui la trascendenza della confezione, che implica una relazione con oggetti quasi sempre refrattari a possibili restrizioni all’interno di generi o forme linguistiche codificate, rende specificamente ontologico il parallelo cinema-verità, nella sua “essenza” prima ancora che nella resa tecnico-linguistica. Logico che la rassegna di “report” bellici “Why We Fight” o lo stesso Neorealismo risaltino come lembi d’una dissertazione univoca, in linea con una trasformazione epocale che, giusta o errata, è l’esito semi-naturale d’un ordine nelle cose (e l’itinerario al capolinea, complici Rossellini prima e Fellini poi, impartisce che “santi lo si è solo dopo”). Persino i troppi anni di trasformazione avvenuti in ogni settore – non ultimi la cinematografia e la critica – attraverso sfumature inconcepibili nel periodo in cui la generazione di Bazin scriveva e teorizzava, risultano fenomeno tutt’altro che artefatto. Cambia il metodo analitico, cambia la ricerca, di conseguenza il tessuto sociale di volta in volta testimone: il che delinea su un piano bifronte una nuova apertura mentale, ma pure uno svilimento concettuale, dovuto in questo caso a un’ottimizzazione tecnologica con annesso armamentario strumentale, ove la fantasia è servita senza scrupolo di ragionamenti culturali o socio-politici.

Fondato sul riavvolgimento del flusso temporale entro l’assunto narrativo, e adibito a modificarne il registro, il campione d’incassi “Tenet”, a prescindere dall’effigie ludica, esemplifica il tradimento del dogma baziniano: dietro l’opposto peregrinare dell’emisfero parallelo, trovata stratosferica sulla carta, la direzione temporale a duplice strato squaderna ben presto l’intento, arrancando senza che l’osservatore (e l’acuto “cinephile” prima di lui) si sorprenda granché. E si ripensa a un celebre aforisma secondo il quale, smentendo Godard, “la macchina da presa mente in continuazione, mente ventiquattro volte al secondo”. Ogni era ha la sua tecnica, ogni tecnica la propria voce in capitolo: l’aforisma di Lavoisier, da un pezzo è legge assodata. La metamorfosi dell’immagine, ogni quando perfezionata, è un franco “modus operandi”; così pure la sua trattazione, non esente da dubbi, critiche, detrazioni. Ma è altrettanto figlio d’un percorso unilaterale, dove l’onestà – primigenia componente – risiede in chi lo mette in pratica. Ecco l’altro irrinunciabile indizio cui non venir meno, al quale i noti alunni di Bazin, cresciuti a pane e Settima Arte, restavano fedeli (“Spudoratamente ambiziosi, spudoratamente sinceri”). E il decano dei teorici, certo, non ha bisogno di righe in cui il divulgativo incappi nel convenzionale, a rimarcarne l’eponimia superiore a tutto questo, al contempo schiva ed enigmatica. Ma siamo tutti un po’ figli di Bazin, e un po’ no. Ed è giusto così.

QUARANT’ANNI DI E.T. L’EXTRA TERRESTRE

di Roberto Lasagna

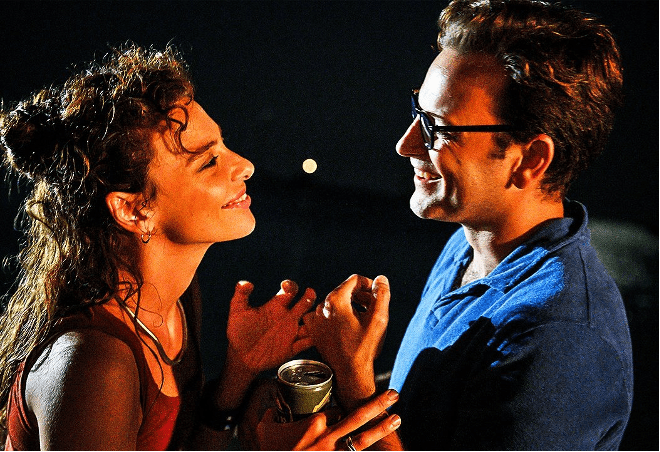

Il giorno 11 giugno del 1982 esce nelle sale statunitensi “E. T. l’extra-terrestre”, il film in cui Spielberg riflette sul tema dell’amicizia tra un bambino e un extraterrestre, dove l’amicizia è un sentimento assoluto, di osmosi e piena corrispondenza dei sensi al di là dei linguaggi. Il film, che commuove milioni di spettatori, si porta nel terreno delle avventure del piccolo alieno lasciato per caso sul pianeta dai suoi compagni, che presto si rivelerà capace di poteri e sensibilità che lo eleveranno a presenza fraterna per i piccoli personaggi.

“E.T”. è il trionfo della Hollywood neo-classica e il punto di avvio di una nuova fase nella produzione spielberghiana, dove i toni intimi e personali sono il terreno pregnante di vicende incentrate sulle disavventure dei protagonisti, pronti ad attraversare la Storia in vicissitudini che si alternano alle avventure di personaggi ormai cinematograficamente celebri (Indiana Jones), o della narrativa popolare (Peter Pan), e trovano cittadinanza in titoli come “Il Colore viola”, “L’impero del sole”, “Amistad” o “Schindler’s list”. Se gli anni Settanta sono stati quelli della fantascienza politica, della riaffermazione di un sistema produttivo cinematografico di massa, ma anche quello delle innovazioni tecnologiche, gli anni Ottanta decretano il trionfo degli effetti speciali e il mutamento dell’immaginario fantascientifico; ne derivano trasformazioni sensibili tanto nel modo di raccontare, quanto nei contenuti: dalle metamorfosi esibite in film come “La cosa” (“The Thing”, 1982) di John Carpenter, all’elaborazione tecnica dei film di Spielberg e Lucas, le inquietudini intestine e le suggestioni spettacolari obbediscono tante volte alle nuove possibilità della tecnologia che affina nei casi migliori anche il linguaggio, mentre si affermano la pratica del sequel (che affonda le sue radici nelle origini del grande schermo, e negli anni Ottanta viene letteralmente ingurgitato dal predominio televisivo) e quella del remake, il vero banco di prova della continuità col passato, che sfodera una miriade di film doppi imbevuti del culto nostalgico per un cinema che è stato grande e che, un po’ semplicisticamente, le nuove tecnologie permettono di vedere riproposto in salsa simil-fumettistica per le attuali generazioni. Se risulta facile oggi rileggere molti film del periodo come espressioni del “reaganismo” imperante in tutta la produzione industriale, giova nondimeno riconoscere nella favola buona di “E. T.” l’espressione di un sentimento non in linea con un tale atteggiamento, per un film che anzi porta l’amicizia intensa e lo sguardo intimo al cospetto di avventure che segnano l’immaginario di un’utopia fraterna e solidale, quando avremo presto, nel futuro cinematografico del regista, vere e proprie incursioni nella Storia dei diritti e delle rivendicazioni dei popoli. E lo stesso Spielberg, in quella fortunata estate cinematografica del 1982, sarà il produttore di “Poltergeist – Demoniache presenze”, il film diretto da Tobe Hopper che vede particolarmente attivo sul set il produttore-sceneggiatore Steven Spielberg. L’estate del 1982 si rivela come l’estate cinematografica di Spielberg, il quale attraverso i due film sembra evocare una doppia strada per il genere fantastico, di contro a chi invece vede nell’approccio spielberghiano toni univoci e, comunque, tranquillizzanti. “Poltergeist” è un film che rappresenta il lato più spaventoso e hitchcockiano di Spielberg, così come “E. T.” ne riflette invece il controcanto più ottimistico e positivo.

Riallacciandosi direttamente a “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, di cui “E. T.” rappresenta una sorta di seguito sulla Terra, Spielberg procede con un’idea precisa: ogni incontro di culture diverse è possibile, deve essere possibile, e il cinema è chiamato direttamente in causa a funzionare da grande mediatore. Il regista, di fede ebraica, avrà modo di dimostrare con il tempo la sua dedizione per un cinema di saldi principi etici. Ma la favola di “E. T.”, a ben vedere, è la quintessenza di un discorso che vede nell’incontro tra spiriti liberi, tra infanti di mondi diversi, la realizzazione di un sogno di solidarietà capace di alleviare temporaneamente gli animi dalla consapevolezza della solitudine che accomuna gli esseri del cosmo. Una consapevolezza temperata proprio dal riconoscimento delle capacità affettive e comunicative degli esseri. L’ideale cosmopolita trova piena realizzazione nel lungometraggio che rilancia la fortuna del film di buoni sentimenti e degli effetti speciali votati al favolistico. Il film più visto negli anni Ottanta e uno dei più grandi successi commerciali del cinema, è concepito nei dettagli per evocare il senso di un’esperienza planetaria. Un’avventura cosmopolita in cui il goffo E. T., creatura antropocentrica costruita dall’italiano Carlo Rambaldi il linea con una tensione espressiva che in questi anni richiede una visibilità nuova e stupefacente dell’alieno (che qui ha fattezze antropomorfe come in “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, diversamente da quanto accade nel cinema delle mutazioni dello stesso periodo, quello incarnato in maniera esemplare da “La cosa di John Carpenter”, il cui mostruoso essere metamorfico esprime con raccapriccianti soluzioni visive la malattia insita nella comunità intera secondo quello che è il più evidente attacco all’american way of life del cinema horror contemporaneo), è un alieno che sembra una vecchietta ma anche un ibrido di animali diversi. La sua voce è un sibilo che porta voci già sentite. Ma la natura meticcia di E. T. non legittima una lettura banalmente semplificante del film, realizzato anzi in pieno stato di grazia dal regista che “sente” e dimostra di conoscere il linguaggio emotivo dei suoi personaggi, sfoderando un ottimo senso della suspense e una notevole attenzione per il mondo interiore degli infanti.

Il film è di certo il trionfo dell’aspirazione fanciullesca (“ho atteso questo momento da quando avevo 10 anni”, dice uno degli scienziati accanto al protagonista Elliot), ma la sua struttura oppositiva non deve essere letta in un modo riduttivo: lo scarto tra la vita e il sogno, tra il reale e il fantastico, tra il mondo degli infanti e quello degli adulti, si risolve nel film attraverso una compenetrazione di elementi inclini a fondersi e completarsi in un disegno sentito e, a tratti, divertito sulle virtù della giovane età. Ed è questo uno dei punti di forza di un film che supera, per le qualità del racconto, la “prova” dei quarant’anni.

Come in altri casi, Spielberg recupera dai film dell’infanzia i caratteri e i modelli dei suoi personaggi. Elliot, Michael e Gertie, i bambini di “E. T.”, ricordano gli infanti di altri due film americani, entrambi del 1953: Wendy, John, e Michael del “Peter Pan” disneyano e Joey Starrett, il piccolo interprete de “ Il Cavaliere della valle solitaria” di George Stevens. Proprio “E. T.”, il piccolo extra terrestre che “inciampa” sulla terra, finisce per destabilizzare gli equilibri di questa famiglia di fratelli (dove il padre è assente, come nella vicenda personale del regista), diventando anzi il detonatore del confine tra magia e realtà, tra sogno e ordinarietà (un aspetto che, evidentemente, conosciamo sin dalle strade di “Duel”).

E. T. pullula di elementi favolistici e di proiezioni psicanalitiche, ma finisce per mettere in scena soprattutto significati primari; il mondo dei grandi, ad esempio, è visto proprio attraverso gli occhi dei più piccini, dunque è naturale che nel film manchino implicazioni politiche precise (ad esempio sul destino dell’alieno una volta che è stato catturato) e perfino il personaggio del vigilante – interpretato da Peter Coyote – che dovrebbe rappresentare l’ingerenza della sfera civile e politica, finisce per assumere il ruolo di un adulto finalmente felice di poter tornare bambino nell’incontro con il nuovo amico venuto dallo spazio. In questo sguardo ad altezza di fanciullo, Spielberg dà il meglio di sé attraverso un film notevolmente sinfonico (celeberrime le partiture di John Williams) che deve il suo enorme successo all’entusiasmo riposto nella corsa dei fanciulli, nella fuga-viaggio dentro l’immaginazione più sfrenata e, al contempo, intima e privata, quasi come se il film si svolgesse all’ombra dei grandi eventi mondiali e vivesse dentro le pagine di un diario. Qui, nel suo film più popolare e insieme personale, Spielberg può esprimere liberamente l’utopia di un incontro di culture lontane. Il piccolo Elliot/Henry Thomas condivide con “E. T.” la comprensione e la pazienza, impara a leggere nei suoi pensieri prima che l’alieno cominci a parlare.

Come in “Incontri ravvicinati” del terzo tipo, la comunicazione tra gli esseri di altri mondi è un fatto che trascende gli ordinari schemi di riferimento: quasi una sorta di predestinazione al contatto che si esprime attraverso i modi più primitivi e magici, virtù di individui-esseri straordinari (e Spielberg, per una volta, vuole che il bambino viva legittimamente le sue sensazioni-virtù eccezionali-naturali che, agli occhi dei più grandi, sono semplicemente sensazioni ingenue).

Elliot, come Peter Pan, conosce l’ebbrezza del volo, grazie alla bicicletta destinata a raggiungere, nel cielo, i contorni della luna. Realizza che gli adulti non riescono più nemmeno lontanamente a riconoscere i personaggi che popolano la vita fantastica dei bambini (la madre di Elliot non vede mai E. T., anche quando questi gira libero per la casa in compagnia della piccola sorella di Elliot – Drew Barrymore – che lo accudisce teneramente). E. T., dal canto suo, capisce che la terra non gli è ostile ma che è troppo, davvero troppo frenetica. Un luogo dove comunque l’amicizia è possibile, a patto di rimanere disponibili all’ascolto.