Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 3.1 LORRE(ALISMO), LO SGUARDO DIETRO LA MASCHERA di Francesco Saverio Marzaduri

- 3.2 SETTE FILM, ANZI OTTO, PER UN NUOVO INIZIO di Paola Brunetta

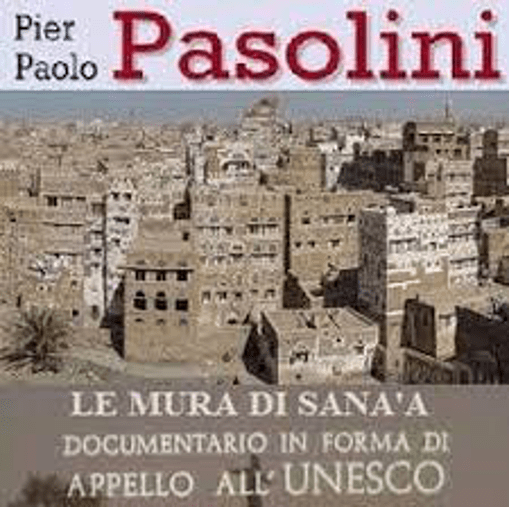

- 3.3 DALLA REALTÀ AL PENSIERO: PASOLINI DOCUMENTARISTA di Danilo Amione

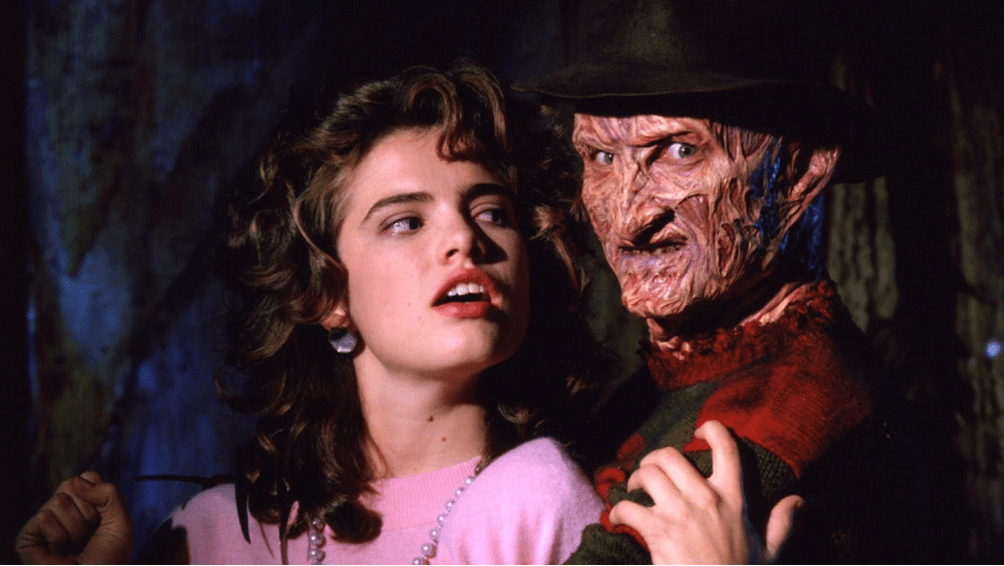

- 3.4 NIGHTMARE – IL RITORNO DELLA NOTTE di Roberto Lasagna

- 3.5 MARLENE DUMAS, PIER PAOLO PASOLINI: INCROCI di Maurizio Villani

- 3.6 “THE FABELMANS”: OVVERO COME STEVEN DIVENNE SPIELBERG, E PERCHE’ E’ IMPOSSIBILE NON AMARE IL CINEMAdi Roberto Baldassarre

- 4 INTERVISTA

- 5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 6 FESTIVAL ED EVENTI

- 6.1 “LOS REYES DEL MUNDO” DELLA REGISTA COLOMBIANA LAURA MORA VINCE LA 70° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SAN SEBASTIAN di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva

- 6.2 PORDENONE 41 Le Giornate del Cinema Muto di Paolo Vecchi

- 6.3 ALCUNI FESTIVAL NEL RESOCONTO DI PAOLO MICALIZZI

- 6.3.1 79. VENEZIA: UNA BELLA E QUALIFICATA EDIZIONE di Paolo Micalizzi

- 6.3.2 “INCONTRI” DI SUCCESSO QUELLI DELLA FICE A MANTOVA di Paolo MIcalizzi

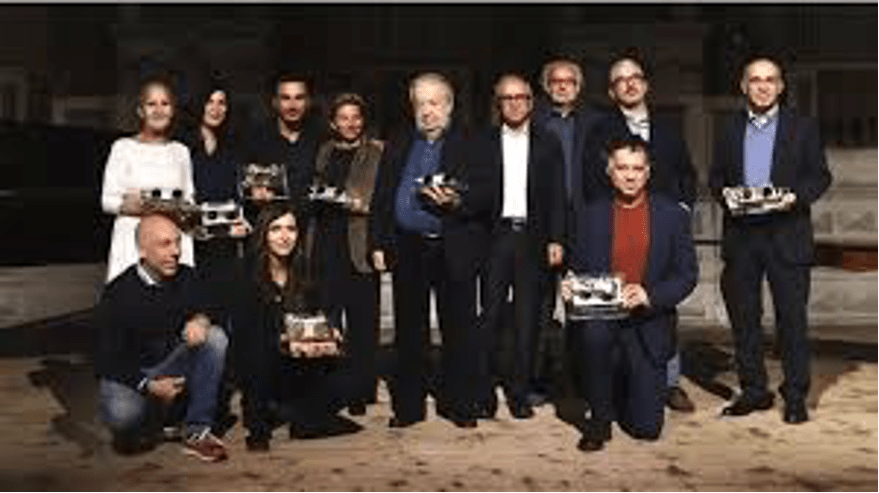

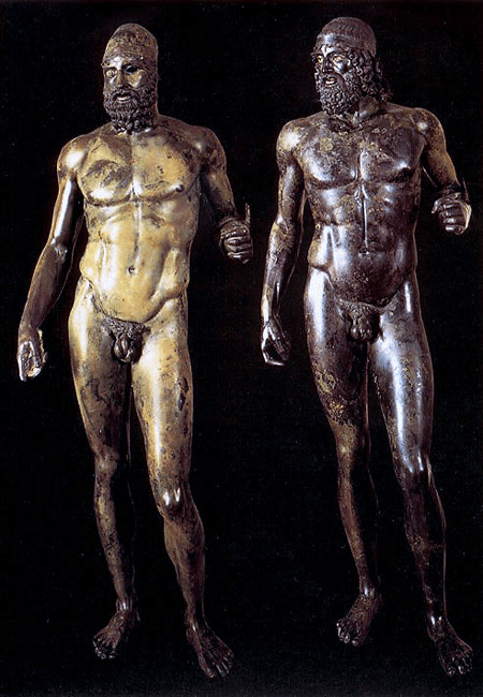

- 6.3.3 REGGIO CALABRIA FILMFEST, NELLA CORNICE DELLE CELEBRAZIONI PER I 50 ANNI DEI BRONZI DI RIACE di Paolo Micalizzi

- 6.3.4 UN RICCO E VARIEGATO PROGRAMMA AL DICIANNOVESIMO SEDICICORTO FORLÌ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL di Paolo Micalizzi

- 6.3.5 PRESTIGIOSI OSPITI E RICCO PROGRAMMA AL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE di Paolo Micalizzi

- 7 STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO

- 8 OCCHIO CRITICO

- 8.1 “LICORICE PIZZA”: QUANT’È BELLA GIOVINEZZA… di Francesco Saverio Marzaduri

- 8.2 IL SIGNORE DELLE FORMICHE DI GIANNI AMELIO di Tullio Masoni

- 8.3 CRONENBERG PADRE E FIGLIO “CRIMES OF THE FUTURE”, DI DAVID CRONENBERG; “POSSESSOR”, DI BRANDON CRONENBERG. di Paolo Vecchi

- 8.4 L’IMBONITORE E L’INTRATTENITORE: ELVIS, UNA STORIA AMERICANA di Marco Incerti Zambelli

- 9 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 10 PANORAMA LIBRI

- 11 CREDITS

ABSTRACT

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

BOB RAFELSON, INVERSIONE DI MARCIA di Francesco Saverio Marzaduri

La filmografia di Bob Rafelson, scomparso lo scorso luglio, si potrebbe interpretare come un’ininterrotta deviazione tradotta in una soluzione di continuità verso un cinema più commerciale, in apparenza privo di “politique” ma non d’omogenea direzionalità, nella misura in cui l’ultimo viaggio è l’unica fuga possibile.

È MORTO JEAN LUC GODARD di Marco Rosati

Adieu au Godard. Il Re è morto, evviva il Re.

SAGGI

LORRE(ALISMO), LO SGUARDO DIETRO LA MASCHERA di Francesco Saverio Marzaduri

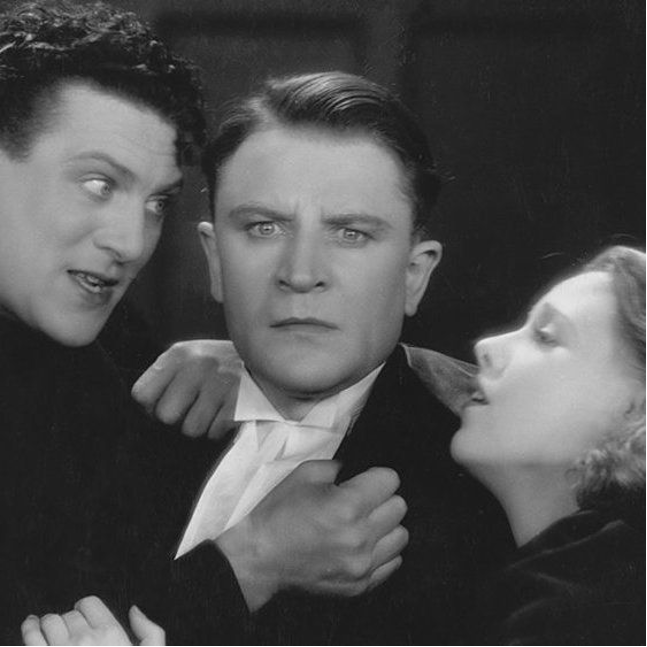

La retrospettiva che “Il Cinema Ritrovato” di Bologna dedica a Peter Lorre è il tentativo, storicamente delicato, di spiegare come l’eclettica gamma di personaggi interpretati – tra dolenti introspezioni e tormentate sensibilità, prestazioni sottostimate e progetti non corrisposti – non corrisponda all’ingiusta etichetta affibbiata da “studios” e critici all’attore ungherese d’origine ebraica.

SETTE FILM, ANZI OTTO, PER UN NUOVO INIZIO di Paola Brunetta

In questo saggio di parla di cinema italiano e si parla di esordi nel lungometraggio da parte di registi che sono, magari, passati per i corti e per il cinema documentario. Con temi forti e importanti (“Il legionario” di Hleb Papou e “Una femmina” di Francesco Costabile), con temi particolari come in “Piccolo corpo” di Laura Samani, con la voglia di sperimentare come in “Re Granchio” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis o con una classicità di fondo come in “Settembre” di Giulia Steigerwalt e in “Sulle nuvole” di Tommaso Paradiso, o con una leggerezza, ancora in “Settembre” ma soprattutto in “Marcel!” di Jasmine Trinca, che fa sperare in un rinnovamento del nostro cinema “giovane”, che si accompagna a quello, importante, del documentario (tre titoli per tutti sempre in relazione all’anno in corso, “Io resto” di Michele Aiello, “La città delle sirene” di Giovanni Pellegrini e “Brotherhood” di Francesco Montagner, al confine tra finzione e documentario). A cui si aggiunge, nonostante, contrariamente agli altri, non sia ancora uscito in sala, l’interessante “Altri cannibali” di Francesco Sossai. Un cinema italiano fresco e “leggero”, nuovo, fatto da registi a tutti gli effetti ma anche da cantanti o da attori che si cimentano nella regia.

DALLA REALTA’ AL PENSIERO: PASOLINI DOCUMENTARISTA di Danilo Amione

Finora poco studiato, il percorso documentaristico del grande artista friulano ci regala momenti di grande cinema, innovativo e profondo tanto quanto quello di finzione, per il quale egli è universalmente noto. Dal primo lavoro del 1963, uno dei due episodi de “La rabbia”, al 1974, anno dell’uscita dell’ultimo, “Le mura di Sana’a”, Pasolini analizza con gli strumenti, solo in apparenza lontani, della poesia e dell’inchiesta tutti i temi a lui cari, dalla scomparsa del mondo arcaico all’analisi impietosa del mondo borghese e occidentale.

NIGHTMARE – IL RITORNO DELLA NOTTE di Roberto Lasagna

Nightmare – Dal profondo della notte è uno dei titoli più significativi dell’estetica horror anni Ottanta, disposta a permeare i gusti privilegiati degli spettatori con un tipo di cinema che Craven confeziona per post-adolescenti còlti in una fase di passaggio dell’esistenza; soprattutto per loro, angosce, paure e pulsioni assumono un aspetto inquietante, e si manifestano proprio quando il controllo cosciente viene meno.

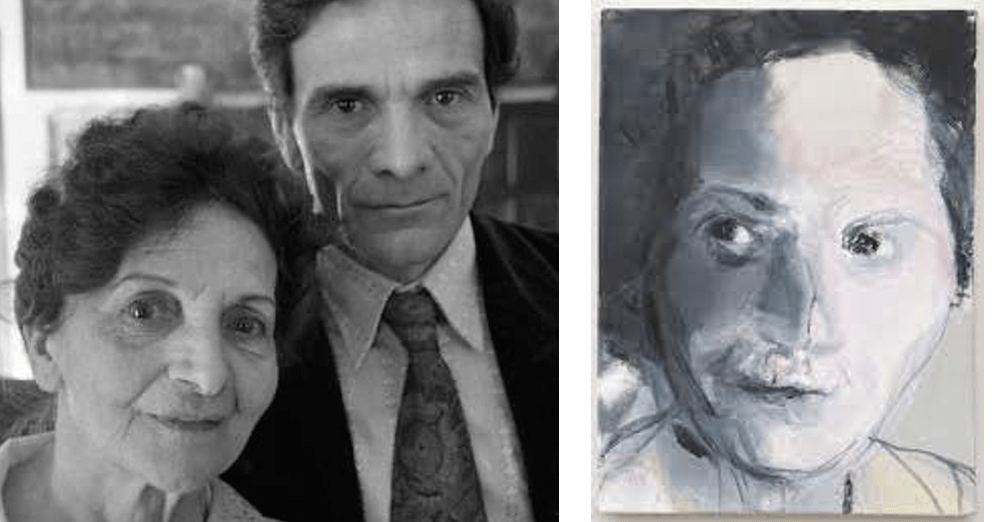

MARLENE DUMAS, PIER PAOLO PASOLINI: INCROCI di Maurizio Villani

L’articolo prende spunto da una mostra di Marlene Dumas a Palazzo Grassi a Venezia e presenta l’incontro tra la pittura della artista sudafricana e il cinema di Pier Paolo Pasolini. Una serie di dipinti che rappresentano il regista e i protagonisti di suoi film e che attestano una sensibilità comune dei due artisti.

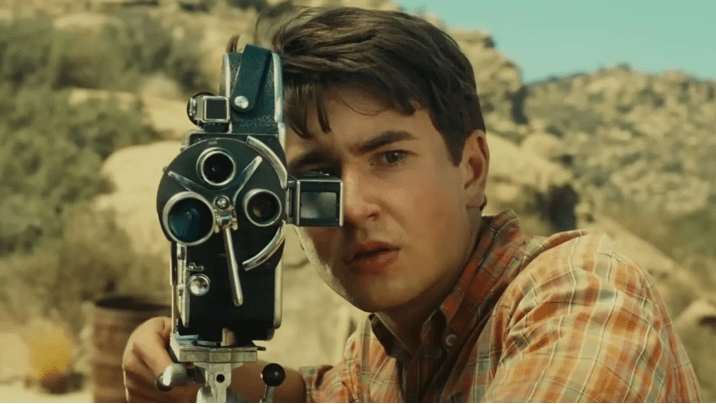

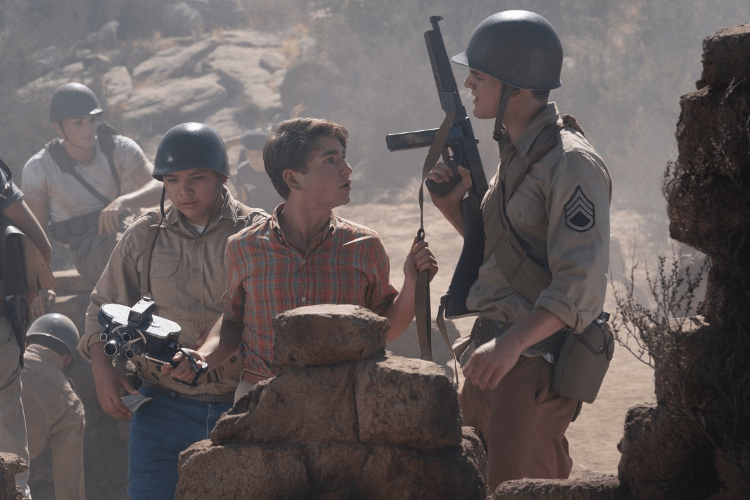

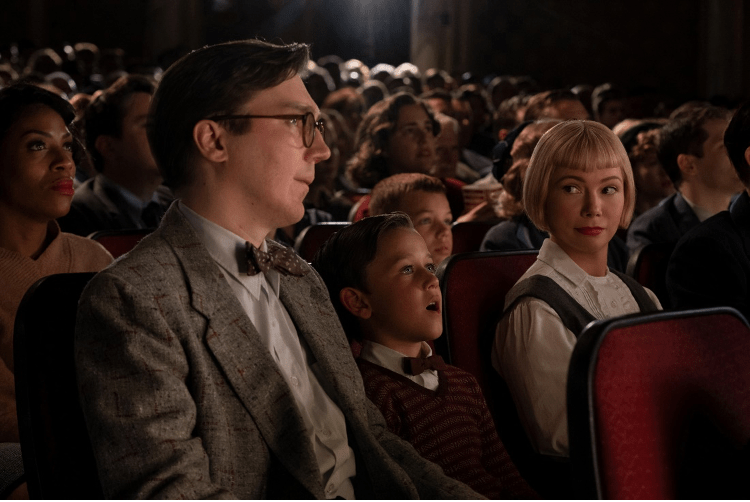

“THE FABELMANS”: OVVERO COME STEVEN DIVENNE SPIELBERG, E PERCHÉ È IMPOSSIBILE NON AMARE IL CINEMA di Roberto Baldassarre

Con “The Fabelmans” Steven Spielberg non soltanto narra, con toni cinematografici, la sua infanzia e la sua adolescenza familiare, ma trasmettere, attraverso il suo rudimentale percorso registico, perché il cinema è epicamente immaginifico.

INTERVISTA

INTERVISTA A PAOLO MINUTO, FIGURA DI SPICCO DELL’ASSOCIAZIONISMO CINEMATOGRAFICO di Elisabetta Randaccio

Intervista a una figura rilevante dell’Associazionismo cinematografici oggi responsabile della distribuzione cinematografica indipendente con il “Cineclub Internazionale”.

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

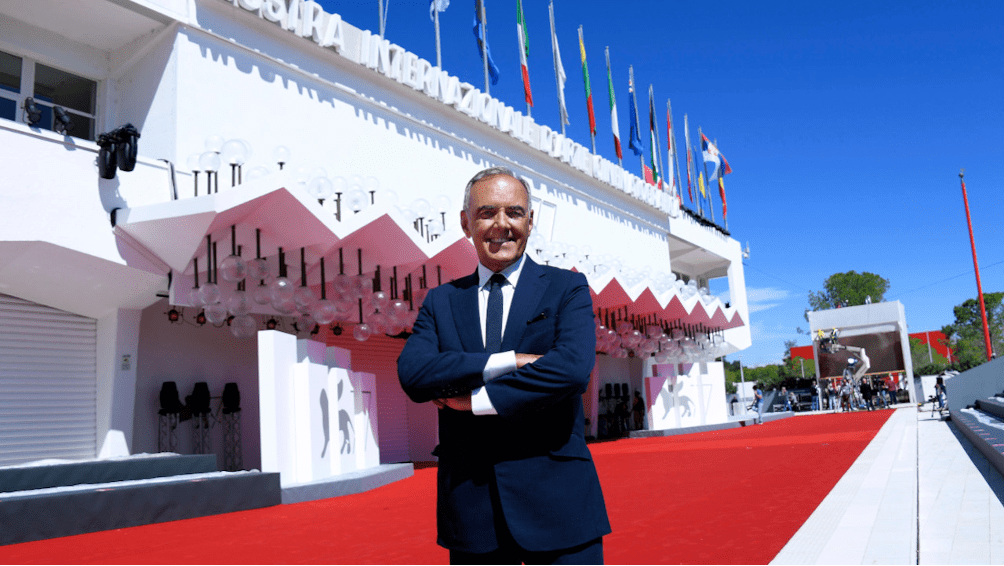

79. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA LA BIENNALE DI VENEZIA: APPUNTI E IMPRESSIONI DI UN SOCIO FEDIC di Luciano Volpi

Resoconto quotidiano della Mostra di Venezia attraverso appunti a testimonianza del coinvolgimento sulla Rivista di soci della Federazione Italiana dei Cineclub.

UN’ESPERIENZA COINVOLGENTE di Roberto Merlino

Il riferimento è allo Stage nazionale FEDIC, organizzato da Corte Tripoli Cinematografica a Calci (Pisa), che nel 2022 ha riguardato “Progettiamo insieme film corti” con lezioni del regista Alessandro Grande sulla sceneggiatura.

FESTIVAL ED EVENTI

“LOS REYES DEL MUNDO” DELLA REGISTA COLOMBIANA LAURA MORA VINCE LA 70° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SAN SEBASTIAN di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva

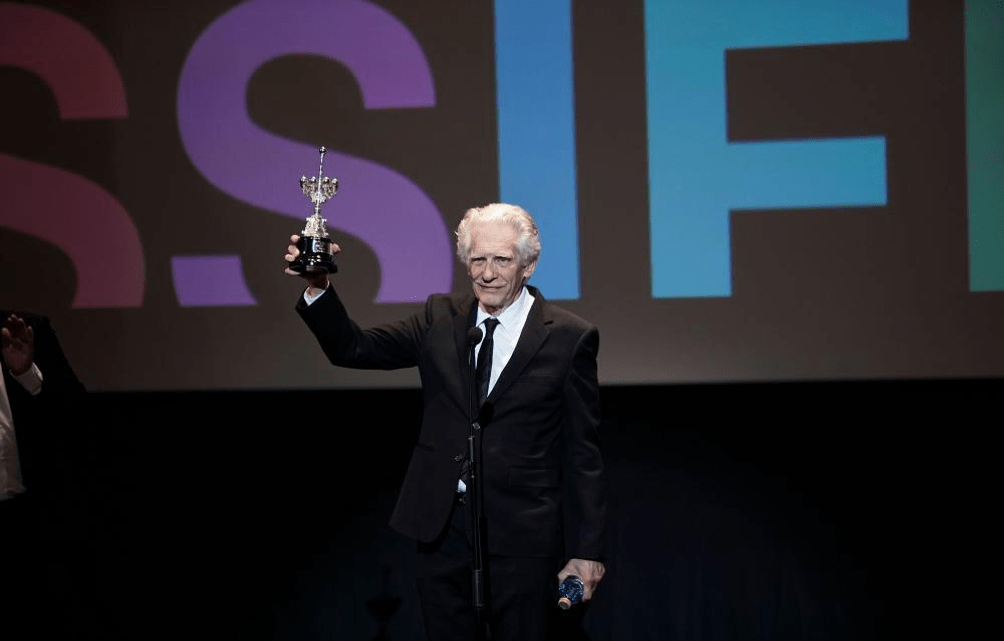

Un’edizione che ha premiato il film colombiano “Los Reyes del Mundo”, la storia di cinque ragazzi (attori non professionisti), che scappano in cerca di fortuna. Degni di nota sono anche i vari film d’esordio premiati, oltre ai giovani attori protagonisti. I due Premi “Donostia” sono stati assegnati all’attrice Juliette Binoche e al regista David Cronenberg.

PORDENONE 41- LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO di Paolo Vecchi

La quarantunesima edizione delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, aperta da un capolavoro, “The Unknown”, dell’impagabile coppia Tod Browning&Lon Chaney, chiusa da “The Manxman”, ultimo silent movie di Hitchcock, ha presentato come al solito un programma di straordinario interesse. Tra le numerose sezioni della rassegna particolare rilievo ha assunto l’omaggio a Norma Talmadge, diva a suo tempo amatissima dal pubblico, la cui recitazione essenziale, assai poco da muto, colpisce ancor oggi per la sua modernità.

CINQUE FESTIVAL NEL RESOCONTO DI PAOLO MICALIZZI:

79 VENEZIA: UNA BELLA E QUALIFICATA EDIZIONE di Paolo Micalizzi

“INCONTRI” DI SUCCESSO QUELLI DELLA FICE A MANTOVA di Paolo Micalizzi

REGGIO CALABRIA FILMFEST, NELLA CORNICE DELLE CELEBRAZIONI PER I 50 ANNI DEI BRONZI DI RIACE di Paolo Micalizzi

UN RICCO E VARIEGATO PROGRAMMA AL DICIANNOVESIMO SEDICICORTO FORLÌ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL di Paolo Micalizzi

PRESTIGIOSI OSPITI E RICCO PROGRAMMA AL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE di Paolo Micalizzi

STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO di Roberto Baldassarre

“N.U. – NETTEZZA URBANA”. di Roberto Baldassarre

“Nettezza urbana”, secondo cortometraggio di Michelangelo Antonioni, è la prima svolta sperimentale del regista verso un proprio e definito linguaggio espressivo. Un abbozzo che contiene già alcuni spunti che saranno sviluppati successivamente.

OCCHIO CRITICO

“LICORICE PIZZA”: QUANT’È BELLA GIOVINEZZA…di Francesco Saverio Marzaduri

Caramella (o meglio, chewing-gum) di oltre due ore, il nono lungometraggio di Paul Thomas Anderson è un perenne tira e molla irto di incontri-scontri, dispetti, ripicche, liti, riappacificazioni, puntellato di sorrisi, attriti, riabbracci, nel prolungato tentativo di ritardare la condizione adulta, quand’anche la brama di emularne la trasgressione rientra in una dimensione meramente ludica.

“IL SIGNORE DELLE FORMICHE” DI GIANNI AMELIO di Tullio Masoni

La storia dell’amore proibito fra il prof. Aldo Braibanti e un suo allievo. La persecuzione e il processo celebrato nel 1968 a seguito di una denuncia sporta dalla famiglia del giovane (maggiorenne) poi esorcisticamente rinchiuso in manicomio.

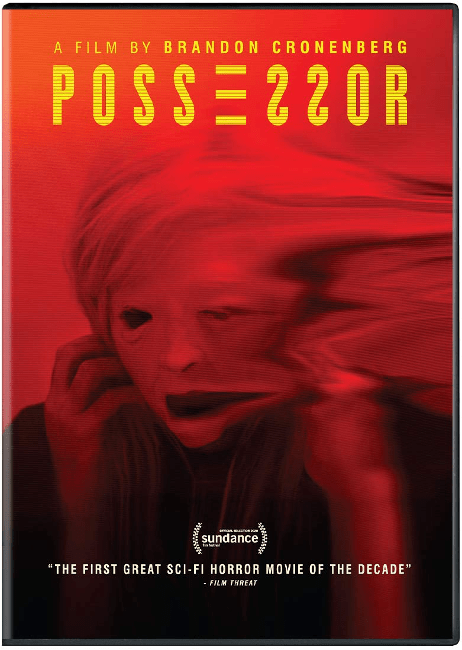

CRONENBERG PADRE E FIGLIO: “CRIMES OF THE FUTURE”, DI DAVID CRONENBERG; “POSSESSOR”, DI BRANDON CRONENBERG.di Paolo Vecchi

Film in qualche modo testamentario, “Crimes of the Future” ripropone i temi cari a Cronenberg come l’osmosi uomo-macchina o la chirurgia come sesso del futuro. Ma l’accumulo non ha come contraltare un significativo alleggerimento sul piano narrativo, i dialoghi appaiano sentenziosi e assertivi, l’abituale sapienza della messa in scena non riesce a sottrarlo alle secche del déja vu.

Rispetto a quello di Cronenberg senior quello del figlio é un film più scopertamente di genere che, raccontando di una killer seriale che uccide entrando in corpi altrui, alterna momenti di tensione a passaggi a vuoto, confermando tuttavia una già solida professionalità.

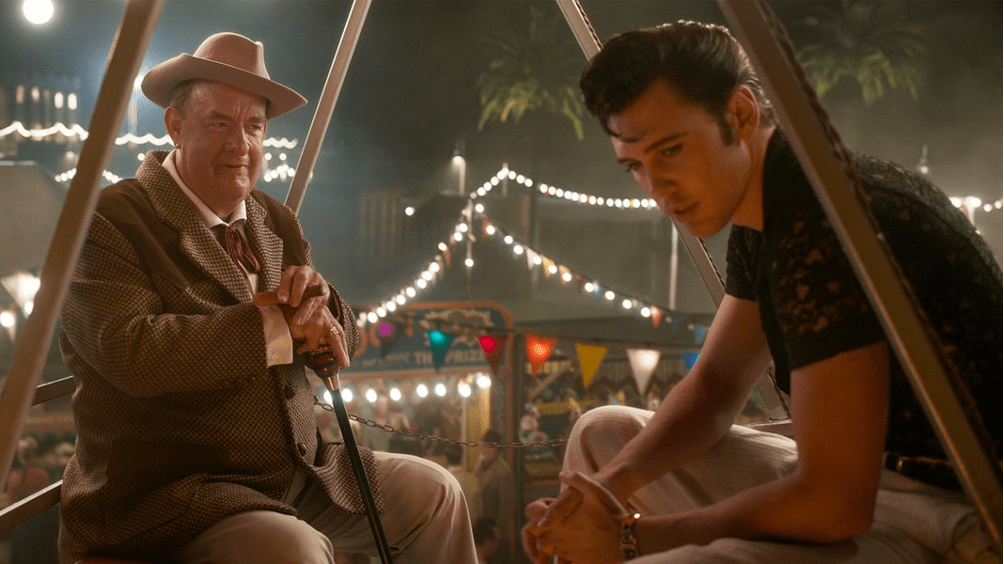

L’IMBONITORE E L’INTRATTENITORE: ELVIS, UNA STORIA AMERICANA di Marco Incerti Zambelli

A dieci anni da “Il Grande Gatsby”, Baz Luhrmann torna sul grande schermo con una pirotecnica messa in scena della vita di Elvis Presley. Grande spazio anche al suo produttore, Colonnello Tom Parker, factotum ed anima nera del re del Rock and Roll. Grandi attori e grande musica.

DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

LA BELLEZZA SCACCIA LA VERGOGNA“LETIZIA BATTAGLIA. SHOOTING THE MAFIA” di Marcello Cella

Il film della documentarista inglese racconta con emozionante sobrietà la vita e l’opera della fotoreporter Letizia Battaglia, scomparsa il 13 aprile scorso.

PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi

Gian Piero Brunetta, LA MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA. 1932 – 2022.

Paolo Speranza, DANTE E IL CINEMA

A cura di Nicole Bianchi, DE SICA, IO E IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI. DIARIO INEDITO DEL PROTAGONI-STA

A cura di Marco Antonio Bazzocchi, Roberto Chiesi, Gian Luca Farinelli, PIER PAOLO PASOLINI“FOLGORAZIONI FIGURATIVE”

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

BOB RAFELSON, INVERSIONE DI MARCIA

di Francesco Saverio Marzaduri

Ripartiamo ancora una volta da “Easy Rider”, pellicola-simbolo, prodotta da quella Raybert nata a metà dei Sessanta dal sodalizio fra il trentaduenne Bob Rafelson, maestranza presso la compagnia Screen Gems, e il collega Bert Schneider, in seguito rinominata BBS: nel proprio mitico discorso sui Venusiani, sotto il completo effetto della marijuana, l’avvocato etilista Jack Nicholson menziona l’amico Rafelson raccontando ai compagni di viaggio gli avvistamenti, fatti in sua compagnia, di misteriosi oggetti volanti, sostenendo di averne contati ben quaranta. Tralasciando il bizzarro significato di ciò che forse è un semplice e prodigioso arcano, accentuato dall’istrionismo dell’interprete, si potrebbe leggere la filmografia di Rafelson come un’ininterrotta deviazione che, in pieno periodo di mutamento sociopolitico e fervore contro-culturale, si fa strumento orientativo teso a fendere l’apatia dell’istituzione borghese – l’“American Way of Life” cosiddetta – immettendo un nuovo “climax” libertario e ribellista. Sintomatico che il “cult” di Dennis Hopper, la futura firma di “Cinque pezzi facili” e la presenza del feticcio Nicholson, giungano quale “unicum” dentro e fuori la finzione: al pari degli “hippies” condannati a una brutta fine, e ancor prima dell’aleatoria presenza dei Venusiani, così pure la carriera di Rafelson procede lungo un dicotomico binario di apparizione-sparizione in cui l’inversione di marcia, nemmeno a farlo apposta, si eleva a filo conduttore.

Come riassumerne in chiave diversa l’avventurosa gavetta che lo vede, quattordicenne, abbandonare la famiglia e cimentarsi nei più disparati impieghi tra rodei, transatlantici e orchestre jazz, prima di iscriversi ai corsi di filosofia del Dartmouth College? E ancora: il sapore del picaresco non è forse già presente nella parentesi militare in Giappone, dove alternandosi all’attività di disc jockey muove i primi passi nel cinema per la società Shochiku? Il resto appartiene al florido bagaglio esperienziale (è produttore associato alla Universal, prima di passare alla Revue, alla televisiva Desilu e infine alla succitata Screen Gems), ma non si può non notare come il senso del mitologico, prima che del mitico, costituisca sufficiente DNA per corroborare un’esistenza cinematografica alla fonte, ove biforcazioni del Fato, aspettative, delusioni rientrano in un gioco ch’è insito nelle cose. In uno dei lavori più insolitamente ambiziosi di Rafelson, il roboante “Le montagne della luna”, tematiche e tropi si rilanciano come nelle pellicole anni Settanta, ancorché al servizio d’un disegno commerciale per un pubblico aperto a tutti i generi; eppure il valore dell’amicizia incappa in un rancido tradimento che, riveduto e aggiornato, porta avanti la natura mendace del Sogno Americano (sebbene l’azione si sposti tra l’Africa e la Gran Bretagna dell’Ottocento), e l’aura spavalda del rocambolesco cede il passo a mitomania e inganno, sino alla tragedia.

Nulla di più normale che sia il “noir”, il genere che meglio permette a Rafelson di restituire tali “topoi”, colpi di scena compresi, portandone le regole alle estreme conseguenze: sicché ne “La vedova nera”, tra gli esiti migliori, i profili dell’assassina Theresa Russell e della poliziotta Debra Winger costantemente si rovesciano e ripresentano quali intercambiabili riverberi di un’identica moneta, in un torbido gioco di sotterfugi e complicità, mentre i fotogrammi delle Hawaii, fondale dell’intreccio, non sono vagheggiati rispetto a “Il re dei giardini di Marvin” ma ostentati quale “milieu” al contempo infido e sinuoso. Lo “script” di Ronald Bass e la luce di Conrad Hall fanno la differenza nella misura di David Mamet e Sven Nykvist, un quinquennio prima, per la quarta trasposizione del celebre “Il postino suona sempre due volte”: nonostante l’accuratezza non lasci soddisfatti appieno, se si esclude l’ottima fattura (il copione, qui, sembra il più fedele all’inchiostro di Cain), l’adattamento di Rafelson conduce allo stremo, lungo il versante d’un abrasivo pessimismo, i luoghi canonici del cineasta. La California impoverita, disperata e violenta al punto da indurre i personaggi alla più aberrante delle azioni, individua nelle anime dannate dell’intrigo, il sodale Nicholson e Jessica Lange, gli autentici punti di forza, evitando i cliché del “loser” e della “dark lady” a favore della tonalità realista e d’uno stile asciutto. Il prodotto – riporta Giovanni Grazzini – “ha momenti riusciti quando rappresenta il tira e molla della passione, della paura, del rancore, e conferisce un’aureola enigmatica ai protagonisti”, che la debita provvidenza castiga quand’anche il prospetto di un’unione domestica aggiusterebbe tutto; la perenne deviazione del Caso, sin dall’inizio, è dietro l’angolo.

Sulla stessa falsariga, non sorprende che la “mise–en–scène” dell’incompiuto romanzo di Chandler, “Poodle Springs”, coroni un capitolo crepuscolare presentando un Marlowe prostrato e, consapevole dell’età avanzata, accasato. È la sorte, però, a disporre dell’esistenza altrui: non è forse possibile che l’antieroe “hard boiled” per antonomasia divida a mezzo lavoro e talamo, e la decisione della moglie di seguirlo – memore degli enumerabili altarini in famiglia – suona romantico “happy end”, concepibile sullo schermo, che tradisce l’intenzione narrativa. L’impianto ribadisce l’innegabile fedeltà a un’idea di poetica nostalgica ch’è sale di un’operazione teneramente senile, dovendo contentarsi dello schermo via cavo, lungi mille miglia dalla sfera New Hollywood ormai a fine percorso, per concretizzare un’effimera scintilla “démodé”. Ciò vale anche per quel mix di thriller, “noir”, melodramma ch’è “Blood & Wine”, col quale Rafelson approda al termine d’un percorso iniziato anni prima con “Cinque pezzi facili” e proseguito con “Marvin”: mettendo nuovamente in luce gli aspetti più foschi e tetri del nucleo familiare medio, il regista-sceneggiatore riprende l’odierna amoralità d’una torrida Florida, avida e opulenta, ove l’univoco interesse dei personaggi è il sempiterno dio danaro, di fronte al quale ciascuno a suo modo è privo della minima umanità; la pietà è bandita e, denudata dalle circostanze, non camuffa cinismo e peggiori istinti, dalla vendetta all’egoismo. Accentuato da inquadrature intense e un marcato utilizzo del primo piano, alla ricerca d’una possibile verità velata dalla caratterizzazione, l’accurato lavoro di scavo sui volti degli attori è la maggior dote d’un cinema “rétro” ma coraggioso, ove la deriva dei generi va a braccetto con un forte sguardo etico sulla realtà, ancora in grado di scuotere. Radiografia di prototipi e situazioni, verità psicologica e varietà di tipi umani di cui, in tema di disfacimento, fa parte pure “No Good Deed – Inganni svelati”, che, fuori tempo massimo, riadatta Hammett per gli attuali gusti postmoderni; ma l’ulteriore parabola di corruzione, ove il sentimento (l’amicizia, l’amore) è una sbiadita reminiscenza a favore d’un gioco prevaricante di falsità e terrore, è senza slancio né identità, carente nel ritmo e nell’approfondimento psicologico.

Non sempre, in sostanza, il recupero sortisce identici effetti: lo sviamento è un bastone tra le ruote capace di trasformare la fortunata serie televisiva “I Monkees” – avventure dell’omonimo, strampalato gruppo “beat” sulla falsariga dello scoppiettante “nonsense” dei Beatles – da Rafelson co-finanziata e di cui dirige tre episodi nell’esordio per il grande schermo, “Sogni perduti”. E, viceversa, mostrare la magra versatilità col registro brillante, pensando a “Il gigante della strada”, in cui figurano i giovani Arnold Schwarzenegger e Robert Englund, e a “La gatta e la volpe”, per il quale il cineasta torna ad affidarsi alla fedele Carole Eastman (dietro pseudonimo di Adrien Joyce), unanimemente disprezzato come “dog a film”. Un effettivo divario che trasmuta il miraggio del successo in un’inafferrabile Fata Morgana, riecheggiando, nel più volte citato “Marvin”, l’anelito dell’estroso pubblicitario sul proprio fantomatico progetto – creare un regno del gioco d’azzardo nelle Hawaii – contrapposto alla tempra dell’introverso fratello, “entertainer” radiofonico in continua lotta con sé stesso e incapace di qualsiasi speranza nell’avvenire. L’opaco sfondo di un’Atlantic City invernale e fatiscente è mecca per troppe promesse (mancate) che giocano a Miss America, puntando sulla propria sensualità e rilasciandosi a una labile illusione di vittoria, laddove la descrizione del luogo acquista patetico spessore quanto la sua spiaggia, eliotiana “waste land” su cui le ex reginette di bellezza, scoprendosi appassite, danno fuoco ai loro abiti seppellendo creme e rossetti. E se anche gli antieroi non smettono di giocare o fantasticare, la mancanza di valori comporta lo smarrimento dell’identità rendendo comico l’esistere; il grande teatro vuoto, ove simulare per un istante, è il medesimo dello “speaker”, nell’epilogo, mentre vende domande senza risposta a un’invisibile folla. Il tocco di Rafelson consiste in uno stile scarno sino all’icasticità che, in una pellicola triste e affettuosa (non a caso priva di colonna sonora), trova compiuta formulazione esibendo “i caratteri dell’incubo (…) camuffato sotto l’apparenza della vita immediata”, i cui figuranti “emergono finalmente oppressi da un isolamento che ricorda da vicino la visione dello spazio cara alla pittura iperrealista.”[1]

La memoria del tempo senza ritorno è, con assoluta probabilità, il tralignamento più insistito con cui, volenti o nolenti, far i conti, dai filmini amatoriali proiettati sulla porta di casa nel buio d’una stanza (coi fanciulli impegnati a costruire castelli di sabbia) alle istantanee di familiari in posa concertista, immortalate da un “long take” con Chopin in sottofondo, intonato al pianoforte. I ricordi di un’epoca ormai inesistente, dal punto di vista concettuale, risultano l’equilibrio tra istanze maniacali e nevrosi personali: ecco che in “Cinque pezzi facili”, l’opera più ispirata di Rafelson, l’inversione di rotta calza perfettamente con l’“on the road” d’un disadattato in crisi esistenziale, che s’allontana dall’estrazione alto-borghese alla ricerca di un’alternativa alla “Way of Life”. Autobiografico a partire dal nome del protagonista, l’affresco della vita quotidiana a stelle e strisce è un’esegesi di modelli attraverso una galleria di segmenti in cui è instabile la ruota della differenza socioculturale: un quadro decisamente contraddittorio, che dietro regole e costumi imposti dal rigido conservatorismo esplicita incertezze, ipocrisie, chimere atte a spiegare i non rari scoppi di violenza cui abbandonarsi, e l’implicito rifiuto d’un ordine dove tutti, inibiti e depressi, diffidano del prossimo e s’avvelenano a vicenda. Complici “un rigore eccezionale, un’estrema economia figurativa (pur nell’abbondanza dei particolari d’ambiente), e un’invidiabile sicurezza di costruzione e concezione”[2], “Cinque pezzi facili” è il mosaico d’una deviazione perpetua (la stessa California, ruvida e desolata, smentisce il comune stereotipo di terra promessa), palese “leitmotiv” in cui il carattere sfaccettato di Bob Dupea è paravento di un malcelato malessere, che non vede chiaro dentro di sé e, perseverando nella provvisoria stabilità, brucia i ponti alle spalle optando per il nomadismo, definitiva via di fuga (“Sto bene… Sto bene”, è l’ultima battuta prima di allontanarsi). La fuga impossibile dei “dropout” Seventies – tradotta in una soluzione di continuità verso un cinema più commerciale, in apparenza privo di “politique” ma non d’omogenea direzionalità – è l’itinerario d’uno spirito anticonformista per il quale, nella stragrande parte dei casi, non esiste margine. La cui scomparsa è l’unica plausibile evasione, a bordo d’un destino nelle fattezze di camion, verso l’Altrove. E la libertà.

[1] LA POLLA, Franco: Il nuovo cinema americano. Venezia, Marsilio, 1978. Pag. 183.

[2] LA POLLA. Contenuto in: CANZIANI, Alfonso (a cura di): Cinema di tutto il mondo. Milano, Mondadori, 1978. Pagg. 366-367.

È MORTO JEAN-LUC GODARD

di Marco Rosati

E’ morto il corpo ma non la sua eredità. Un corpo destinato a svanire nella polvere, ma non il suo messaggio, non il simbolo che ha rappresentato profondamente dentro il cuore del cinema. Lui era il cinema, la sua massima interpretazione artistica. Ha seguito la propria visione fino all’ultima pellicola. Adieu au Godard. Il Re è morto, evviva il Re.

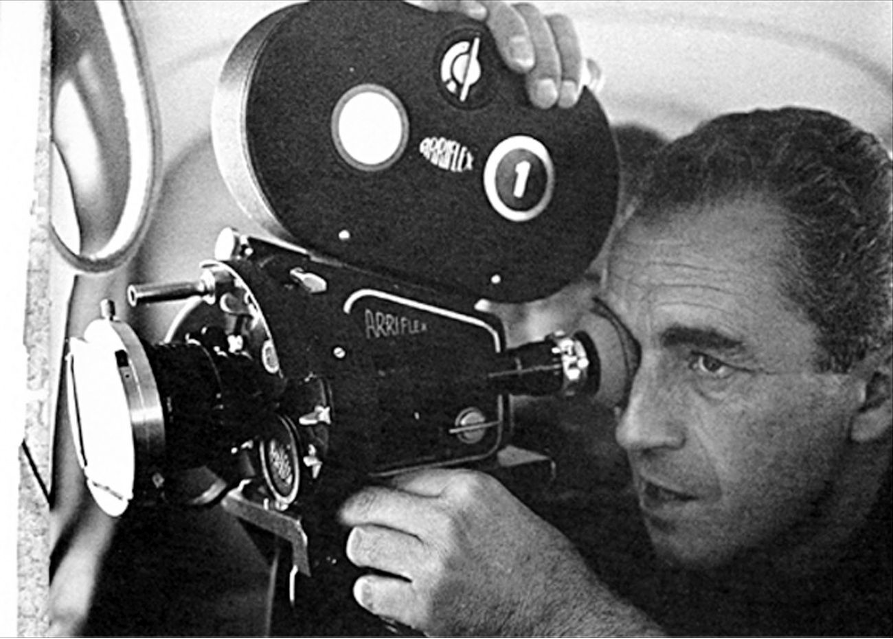

Potremmo discutere adesso della sua filmografia, spulciare un titolo alla volta e farne un necrologio. Se ripercorriamo la sua storia tutto ha inizio con una volontà ferrea di filmare e mostrare diversamente. Con pochi mezzi, lontano dalle grandi produzioni imbellettate, lui ha fatto ciò che voleva sin da subito e questa necessità gli ha permesso di essere identificato come una nuova ondata, la nouvelle vague. “Fino all’ultimo respiro” ha dimostrato che essere anti cinema accademico lo ha portato ad essere oggetto di studio, giocando con la materia filmica con la freschezza di un bambino.

Profondo conoscitore del cinema, di tutto il cinema, gli studenti francesi nella sua epoca urlavano no a John Ford, si a Jean-Luc Godard! La volontà di rendere realtà la rappresentazione cinematografica è stata per lui motivo per renderla ancor più finta, quindi i suoi personaggi parlano allo spettatore, si vedono gli oggetti di scena, la musica diventa motivo di disturbo.

Ha saputo individuare ogni singola idea della macchina cinematografica e l’ha sezionata per capirne i reali sviluppi e significati. Sapeva descrivere l’importanza di un ralenty e ne derivava il corretto uso.

Puro, purista. Ha dimostrato di saper fare il cinema da botteghino e proprio per questo ha potuto essere libero di poter compiere la sua missione: fare l’altro cinema.

Coerente, non ha mai tradito lo spettatore, regalandogli proprio quella unicità che poteva dare. La Sua visione.

Le ultime produzioni sono la conferma che il suo sguardo è sempre stato oltre e sempre attuale. Proprio di quell’attualità conforme al percorso storico del cinema, libero dal pantano del prodotto sicuro. Non un cinema usa e getta ma luce che rimane. A distanza di tempo ogni suo film può essere visto e non invecchia. Nemmeno lui è mai invecchiato, almeno nello spirito. Ha mantenuto quella scintilla di genialità e saggezza fino all’ultimo film ed ha tracciato una via per percorrere la strada del cinema come forma d’arte, artificio personale. Lui ci è riuscito. W il Re.

SAGGI

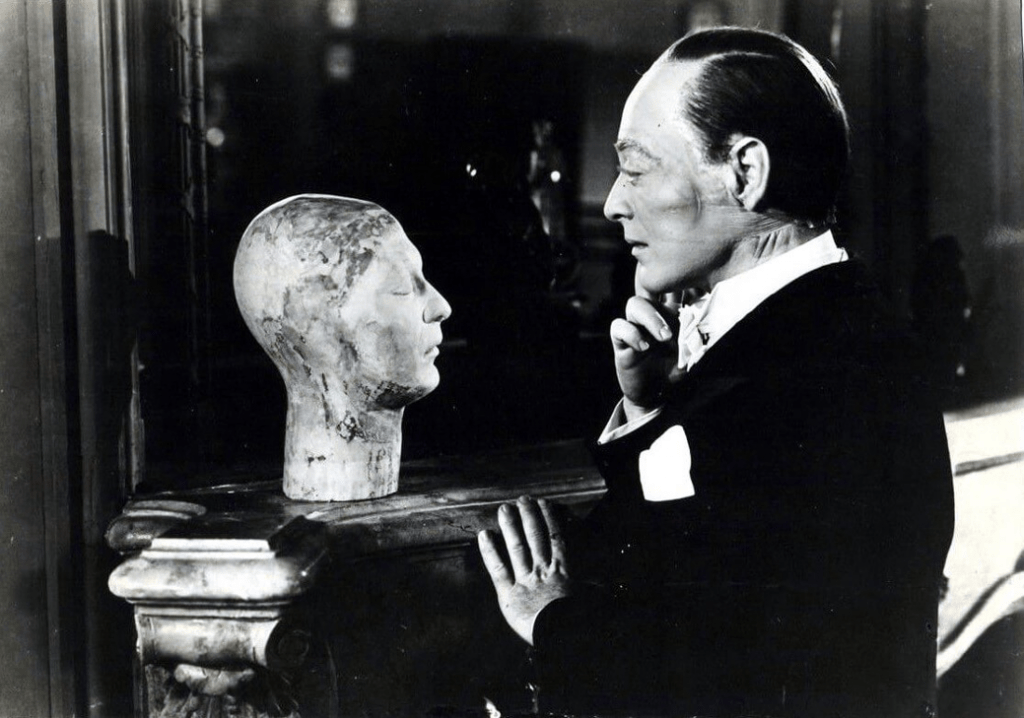

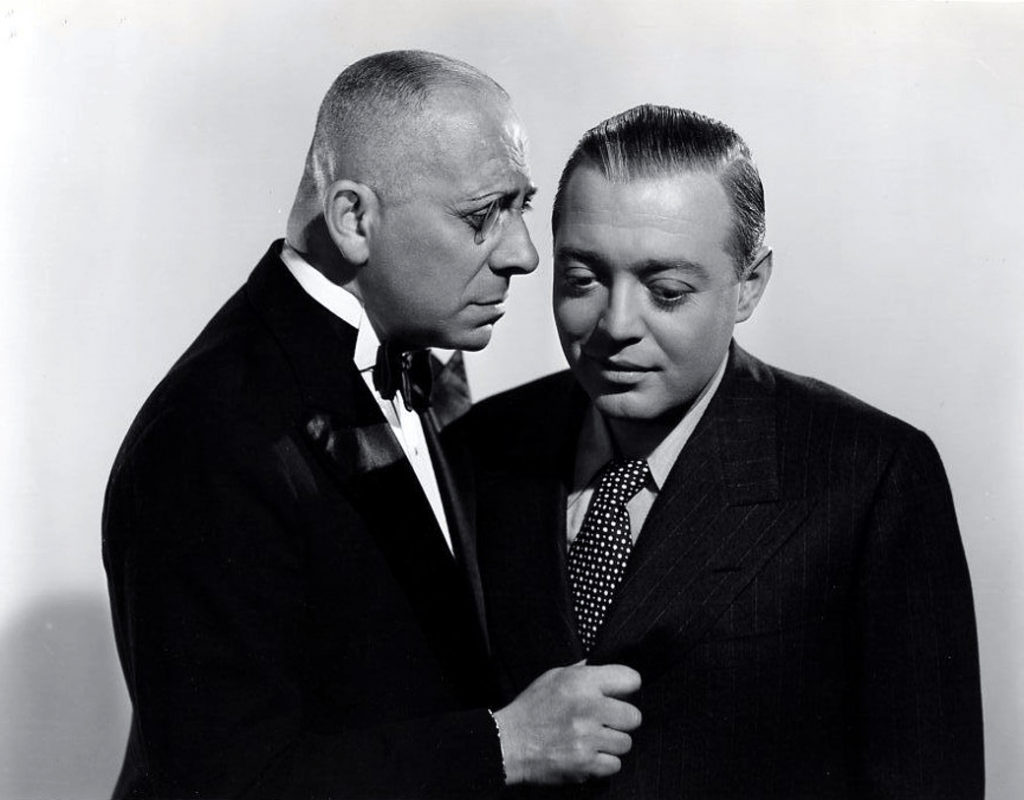

LORRE(ALISMO), LO SGUARDO DIETRO LA MASCHERA

di Francesco Saverio Marzaduri

“Lorre è la voce alta dentro di noi che ci fa capire di essere stati strappati da ogni contesto, sviliti”

ELFRIEDE JELINEK

La precedente e forse anche unica retrospettiva dedicata a Peter Lorre – all’anagrafe Ladislav Löwenstein – risale più o meno a trent’anni fa, nell’ambito della 13a edizione del “Mystfest” di Cattolica, accompagnata da una ormai rara “brochure” generosa di informazioni sull’attore ungherese d’origine ebraica. A beneficio dei cinefili, la 36a “kermesse” de “Il Cinema Ritrovato” di Bologna ripete tale monografico omaggio nel tentativo, storicamente delicato, di spiegare come l’eclettica gamma di personaggi interpretati, perlopiù psicopatici o “villain”, non corrispondesse a quell’ingiusta etichetta che “studios” statunitensi e parte della critica tendevano ad affibbiargli. Certo, “M – Il mostro di Düsseldorf” è l’ineludibile origine d’un più articolato percorso intriso di sfumature, sottigliezze, accenti di cui Lorre avrebbe fornito testimonianza anche in operazioni inconsuete, coraggiose quanto sventurate, dato che l’accoglienza loro riservata risultava il contrario dell’intento originale. Buon per noi che l’austriaco storico del cinema Alexander Horwath – chiamato a introdurre “L’uomo perduto”, unica e per l’appunto infelice regia di Lorre – oculatamente scelga tre annate tese a scandire altrettanti decenni, a partire dal 1931: la rivelazione nei panni di Hans Beckert (pluriomicida pedofilo che nel celeberrimo soliloquio finale tuttora trasmette un sentimento d’umana “pietas”) spalanca le porte della Settima Arte al protagonista, ancora legato al “milieu” teatrale, per amore del quale rifiuta un più sicuro impiego in banca, rompendo giovanissimo con legami familiari e convenzionalità quotidiana. Proprio la celluloide, a differenza del palco, sembra la sfera in cui il ventisettenne Peter individua la finestra sul mondo, concedendo corpo e volto a più di settanta film, ancorché innegabile sia la moltitudine tra horror, “spy-story”, thriller, il cui principale interesse risiede semplicemente nella sua partecipazione. Una fortuna e una dannazione, che Lorre pagherà in prima persona tra dolenti introspezioni e tormentate sensibilità, prestazioni sottostimate e progetti non corrisposti; e se negli anni Trenta, s’aggiunga, la “politique” attoriale non è ancora così accesa come lo diverrà nei lustri successivi, anche la star non fa mistero di maturare giudizi (e più tardi sincere convinzioni) nei confronti d’una realtà in costante mutamento: il sodalizio col drammaturgo Brecht, seguito alle lodi di quest’ultimo per l’appropriata “performance” di “Un uomo è un uomo”, basterebbe a comprovarlo.

Viso sinistro e infantile, timbro vocale al contempo suadente e languido, l’effigie di Lorre fatica un bel po’ prima che l’inconfondibile fisionomia da batrace esoftalmico, la bassa statura, la querula e lagnosa vocetta, trovino una compiuta valorizzazione, anche se ruoli da divo – al pari d’un Bogart o d’un Price, coi quali sovente condivide la scena – ne ottiene di rado, ambizione troppo ardita e limitante per le proprie capacità. E quando accade, vedi caso, le ragioni alimentari hanno la meglio sull’approfondimento psicologico al di là della professionalità, rischiando, come mostra la fortunata serie dell’investigatore giapponese Mr. Moto, d’imprigionarlo nella gabbia (nemmeno troppo dorata) della confezione di genere. La fortuna d’una rassegna compensa lo spettatore dell’ingrata cernita tra i succulenti titoli in cartellone, complici le repliche delle pellicole in programma, quasi tutte in bobina – con l’unica eccezione de “L’uomo che sapeva troppo”, che può far leva, manco a dirlo, sul richiamo della firma registica. Altrettanto inevitabile è l’inclusione d’un documentario televisivo (“Das Doppelte Gesicht”, girato a quattro mani da Harun Farocki e Felix Hoffmann), atto a gettare una luce significativa sugli alti e bassi professionali dell’artista: pure, senza la necessità di incomodare un “format” di pregio, reo di liquidare un po’ troppo sbrigativamente i sette anni dell’attore alla Warner e l’ampio contributo al cinema popolare anni Quaranta, emerge parimenti un ritratto amaro ed eloquente, la cui carriera nel prodotto d’autore quasi cessa nell’istante in cui comincia, senza che si tenga conto, dietro la duplice facciata, di un raffinato intellettuale amante delle belle arti, provvisto della preparazione e “souplesse” d’un completo professionista che gli consentono, con intelligenza, di cambiare registro.

Analizzare l’assortimento di cui è costituita la figura artistica di Lorre implica rintracciarne ogni volta un tassello biografico, e il mosaico compositivo che ne emerge fa il paio con una giovinezza turbolenta, colma di lavori occasionali per finanziare la propria aspirazione, prima di conoscere l’esistenza “bohémienne” e, qualche anno dopo, debuttare a Zurigo recitando per sette anni a Breslavia, Vienna e Berlino, in adattamenti da Galsworthy, Fleisser, Büchner. È in quel periodo che, diciannovenne, s’inventa il noto nome d’arte dietro suggerimento dell’inventore dello psicodramma, Jacob Levy Moreno, sperimentando il trasformismo, che da semplice strumento della filodrammatica perfezionerà man mano. Se le produzioni conoscono restrizioni ai confini nazionali, indipendentemente dai permessi di lavoro, per uno dei paradossali casi in cui il successo non arride alla stella, né in Germania né all’estero, il capo-attentatore Abbott – anima nera del complotto, nel sopracitato film di Hitchcock – è un raffinato e sottile binomio di cultura e malvagità, che fa di Lorre uno tra i volti più richiesti in un genere di eterna attualità. Un aspro antipasto, soprattutto, dell’incombente “climax” di ansia e paura che obbliga il mondo a stare all’erta (d’origine ebraica egli stesso, Lorre deve far fagotto seguendo la corrente di molti colleghi mitteleuropei). Ma un discreto esordio nel lungo esilio, che gli garantisce un contratto con la Columbia e una fortuna rara per interpreti della medesima scuola; nondimeno, la personificazione più amata, e fortemente voluta, si rivela la meno corrisposta dal pubblico anche a causa della magra convinzione del tycoon Harry Cohn, che dispone d’un budget irrisorio, di pochi interni spogli e un cast privo di nomi di punta. Racconta Lorre su “Ho ucciso!”: “Josef Von Sternberg ha diretto il film con tocco da maestro. Speravo che le scene e i costumi non risultassero un po’ troppo esotici, siccome ritenevo che quella storia avrebbe potuto succedere a qualunque tipo di persona e in qualunque posto; quindi un’enfasi eccessiva sui costumi e le scene sarebbe risultata distraente. Dissi a Mr. Von Sternberg che speravo che gli spettatori rientrando a casa non avrebbero ritenuto che avvenimenti simili potessero succedere soltanto a dei russi vissuti all’epoca di Dostoevskij.”[1]

Giovanni Buttafava, nell’elencare gli innumerevoli difetti nell’esito, constata un clamoroso esempio di “miscast” reputando lo stesso divo “un handicap non da poco”[2]; se si eccettua un copione riduttivo, carente di autentici guizzi ambigui e tale da non suscitare stimoli, si tratta d’un fallimento d’eccezione “da imputare soprattutto alle preoccupazioni di rispetto della Cultura”[3], rimpolpato da segmenti che conferiscono una possibilità di “riscatto” del materiale. A conti fatti, quel che dovrebbe costituire un “trait d’union” fra due prestigiose carriere dà l’impressione d’un solido “mélo” a tinte mai abbastanza fosche, che si limita ad anestetizzare i risvolti più estremi della pagina onde evitare noie con la censura. Tralasciando alcuni essenziali compromessi, senza ledere essenzialità o ramificazioni psicologiche, il Raskòl’nikov qui offerto persegue un accurato, predefinito progetto personale: in un inglese ancora incerto (ma distante dal fonetismo del cospiratore Abbott), l’attore si esalta al centro d’una trasposizione marcatamente teatrale-dialogica, conferendo sfumature emotive al timido sunto della maschera letteraria. Il pedinamento tra lo studente pervaso d’idee superomiste, desideroso di compiere il gesto “utile”, e l’ispettore di polizia Petrovič è condotto lungo una sapiente scacchiera, ove la zona grigia e morale tra le pulsioni violente dell’essere umano s’interseca con le convenzioni, non meno violente, della società; la posizione di chi si crede intoccabile, di fronte alla lezione etica dell’umiltà e dell’amore, frana lentamente sotto i piedi del personaggio (sino alla cosa giusta da fare) attraverso tracce disseminate, forse all’occorrenza, per indurre il reo a confessare e la legge a sbugiardarlo. Già campanello d’allarme premonitore del gangsterismo politico che conduce Hitler al potere, ciclico perdura il rapporto tra l’individuo trasformato in assassino e il Sistema che ne innesca l’ossessione omicida. Il disegno di Raskòl’nikov, da un lato, anticipa d’una buona decina d’anni quello degli studenti omosessuali di “Nodo alla gola”, e dall’altro, stando a Lorre, quasi replica il Beckert nel capolavoro di Lang, che scrive alla polizia lettere anonime incrementando le ricerche (da par suo il maestro, ispirato da articoli su episodi realmente accaduti e dalla spietata lucidità della tendenza artistica “Neue Sachlichkeit”, accentua lo spunto all’origine). E un parallelo, per altri motivi, si rintraccia nel bizzarro “noir” statunitense “L’idolo cinese”, co-sceneggiato da John Huston (che già lo aveva voluto ne “Il mistero del falco”) e co-interpretato dal corpulento Sydney Greenstreet, già al suo fianco nel medesimo film. Il Fato cinico e baro, riservato alla triade di complici ingolositi da un biglietto della lotteria, si mostra più tenero del consueto verso l’alcolista impersonato da Lorre, incarcerato per un crimine non commesso, che scampando per un soffio alla morte, e rimesso in libertà, rinuncia al bottino e opta per il piacere dell’onestà e dell’amore, timoroso che il feticcio perseveri nella sequela di sciagure.

Fare della filmografia dell’interprete una specie di specchio autobiografico, impone di tornare alla menzionata cronologia decennale di Horwath – sua la rassegna intitolata “Straniero in terra straniera” – e capire quanto alcuni tratti fondamentali del lavoro di Lorre risaltino, neanche troppo sottesi, ne “L’uomo dalla maschera”: una confezione di serie B ch’è calzante definizione, ancor più geniale in originale, da leggersi quale ironico monito a un’esperienza hollywoodiana scissa tra attese e delusioni, ove la particolarità fisica priva della possibilità di condurre un’esistenza normale. La deformazione, da carta vincente, si tramuta in etichetta ingiusta pressoché collettiva.

“Un emigrante giunge alla meta dei suoi desideri. Tuttavia lì perde la faccia, la nuova patria gioca duro con lui. Deve prender quello che gli danno. Più tardi, quando le sue capacità vengono distorte e incanalate in una tipizzazione criminale, non può più tornare indietro. Accetta la maschera provvisoria, se la mette come se fosse il proprio viso deformato. Forse la maschera diventerà carne e il nuovo volto sarà migliore del primo. Ma egli non si libererà più di quel che doveva essere un ripiego momentaneo.”[4]

Hoffmann sigla osservando che quasi tutta la “fabula” gioca con la metà superiore del volto di Lorre, il che basta e avanza per sbarcare il lunario. Eppure fatalismo e angoscia, dubbia morale borghese e sfumature di sradicamento nel prototipo dell’immigrato (e non del rifugiato) s’insinuano, disinvolti, in una miscela di generi dove le ristrettezze di “budget” si traducono in stilemi, conservando una cifra originale e melanconica (“Possiamo sovrapporre questo ‘volto’ a quello di “Kaspar Hauser” – progetto sognato per tutta la vita e mai realizzato”, ipotizza Horwath, “e vederlo come un trovatello”). Come disaminare l’apologo di Robert Florey se non come una parabola tristemente sarcastica sull’avversa fortuna, camuffata da guscio protettivo, degli ometti beffati dalle circostanze? Potenziale Conte di Montecristo, orrendamente sfigurato in seguito a un terribile incendio, lo Szabó del film è temuto da tutti, senza lavoro né compagnia, e per campare si ritrova a indossare un facsimile elastico del viso color carne, organizzando una banda di piccoli delinquenti e capeggiandola con mente lucida e mani abili. Ancora una volta, è l’amore a suscitare una crisi di coscienza nel piccolo ex orologiaio, e per giunta il sentimento si rivolge a una ragazza cieca, graziosa e onesta com’era egli un tempo. E altrettanto sfortunata (muore in un’esplosione a lui destinata dai propri sgherri). Se la conclusione, corredata di vendetta catartica, ribadisce l’archetipo “à la” Dumas col supplemento d’un suicidio, pure il breve rapporto tra i protagonisti pare un calco dei “ménage” coniugali di Lorre, forniti di villetta, giardino, automobile, cane da guardia, e non meno sfociati in separazioni o divorzi. Né è azzardato ripensare alla fioraia di matrice chapliniana – e il creatore di Charlot non fa mistero di considerare Peter “il più grande attore vivente” – mentre il finale in un deserto senza scampo riporta alla Death Valley dell’amico Von Stroheim che, nel ’40, fa coppia col Nostro nel rifacimento d’una pellicola francese: “I Was an Adventuress” preserva e valorizza l’arguzia delle messinscene di Weimar e dell’esilio dalla Francia in quella che, per altri versi, è essenzialmente un “reboot” hollywoodiano della Vecchia Europa. A dispetto delle patetiche partecipazioni in età avanzata, perlopiù parodie del passato, qui il brillante istrionismo di Lorre è sapientemente impiegato in una non semplice gara di bravura, attenta a non azzerare un’innata propensione verso il sentimentalismo (“Credo di essere un caso patologico. Sono un debole. Come tutta la mia famiglia”).

Peccato che il Lorre maggiormente richiesto coincida con le incursioni nell’horror gotico: ecco che Florey gli regala un ulteriore “villain” nell’ultimo titolo per la Warner, “Il mistero delle cinque dita”, elogiato dalla critica ma inchiodato in un “milieu” senza le cui ombre e chiaroscuri è impensabile evadere o esser corrisposti. Anche perché il sinistro segretario Cummins, esperto di occultismo, per buona parte è debitore del più famoso dottor Gogol di “Amore folle”, altro innamorato non corrisposto che, responsabile del trapianto di mani d’un omicida su un pianista, inutilmente spera di conquistare le attenzioni della di lui moglie. Nel Florey di dieci anni dopo, una mano ambulante strangola Lorre vendicandosi come un mai sopito spettro (invero l’autore dell’idea, Buñuel, non può far causa alla “major” che gliela sottrae senza riconoscimenti né compensi).[5] E il passato che ritorna è fulcro dell’esperimento più ambizioso e malavventurato: con “L’uomo perduto”, suggerisce Horwath, si chiude il trittico cronologico, estrema tappa d’un percorso ove l’ascesa del nazismo, quale riverbero all’inverso, cede il passo a un inarrestabile declino. Il ritorno in Germania dopo diciott’anni di esilio all’estero sterza verso la (psic)analisi della coscienza d’un Paese, il cui motore-chiave è un “verlorene” dentro e fuori l’artificio, indotto a rimirare un luogo e una realtà non propri, che opta per un mosaico volutamente avviluppato e trasversale: quasi fosse l’“unicum” d’una prospettiva interna alla (sconfitta della) patria, eppur estranea al problema. Un’estrema contaminazione di generi e assunti, dallo spionistico al thriller, ch’è sostanzialmente un dialogo a due voci in dichiarato squilibrio sulla contrapposizione tra uno scienziato – con un trascorso da killer – e l’assistente – ex spia del Partito – in un campo di rifugiati ed ex internati, concepito a mezza strada tra lo psicodramma e il “report” documentaristico (l’autore, dichiara una didascalia in apertura, s’ispira a una pagina di cronaca avvenuta ad Amburgo).

Un fedele ritratto della verità che resuscita il “Lorrealismo”, così genialmente definito da qualcuno, stimolato dalla caterva di impulsi e idee creative soffocatigli dalla Hollywood finta culla, lungo una struttura fedele alla miglior tradizione del cinema bellico d’anteguerra, nonché alla sovrapposizione di realismo ed espressionismo che avevano caratterizzato “M”. Sicché il film è un “noir” sociale che, tracciando il diagramma psichico di un criminale, indaga sull’ambiguità morale seguita alla fine del “Dodicennio nero” e le etiche conseguenze lasciate in eredità dal regime di Hitler (peraltro mai menzionato) alla coscienza dei superstiti. Un’opera prima e unica antesignana d’una cinematografia impegnata nell’elaborazione del passato, destinata a restare quasi appartata nella produzione tedesca dell’epoca votata totalmente, o quasi, all’intrattenimento puro e semplice. Soprattutto un prodotto sulla morte e l’ossessione di essa, contestualizzata entro la diabolica macchina della guerra e del nazismo, che, a due anni dalla cessazione del conflitto, fa della personalità-cardine il frantumato esito d’un tragitto che attraversa modernismo e fascismi europei, tossicodipendenza ed esilio, cultura della fama e del denaro, su cui si riflettono volti e maschere del periodo. Un “perduto”, appunto, coerente con sé stesso perfino in un piglio recitativo di disarmante contenutismo, basato sull’aderenza fisica e psicologica, a sua volta appesantita dall’età e segnata dagli umori, coniugata a una proverbiale improvvisazione. Non sorprende che nell’anatomia d’un assassino obbligato a tener testa a un intero popolo di assassini, e a confrontarcisi in un “plot” di fine intellettualismo, s’insinui Shakespeare, avendo il dottor Rothe attinenze con Otello (e un Lorre ancora ignaro dell’insuccesso accarezza un Macbeth ambientato nella Germania contemporanea). Lì è però l’incedere degli eventi a piombare sull’apolitico scienziato, determinando uno stato di totale confusione. All’impulso di uccidere non seguono accuse: è il potere di Stato a prevaricare l’essere umano, sottraendogli i pochi giorni rimasti, e il destino a reclamare il dovuto. Non ci si sottrae al trascorso, né interessa la sensazione di disfatta sulla liberazione: l’unica via è l’estremo gesto. “Non esistono più affari privati, e anche morire non è cosa privata”.[6]

In un ritaglio, tra gli enumerabili di cui la pellicola dispone, si carpisce come la cinetica attoriale sia tutt’uno con uno spirito apolitico e tormentato, destinato a non trovar collocazione: non potendo più parlare all’interlocutore – cui ha sparato, tanto incolmabile è la distanza – il protagonista getta addosso al cadavere la pistola e un pacchetto di sigarette, non prima di averne estratta una. Oggetti destinati a esser seppelliti col morto, come le cose che in vita permettono di esercitare il potere. Quelle della realtà esteriore parlano da sé. E il progetto di un’esistenza si cinge nell’identica incomprensione con cui l’arte di Peter Lorre, nel solco più intimo, è solitamente accolta: illuminato da uno splendido bianco e nero, “L’uomo perduto” è un oggetto isolato, a lungo invisibile, destinato a deprimere la vena creativa del cineasta sino a demotivarla. Senza più voce in capitolo, il Nostro campa con generose ospitate in confezioni a basso costo, anacronistici “cameo” d’una produzione ormai tramontata: il mistero del Lorre tangibile, tuttora, resta tale a quasi sessant’anni dalla scomparsa. Un enigma, come la “Valigia di Mr. O.F.” nell’omonima satira musicale del ’31, in cui veste i panni del redattore Stix: divertimento senza pensieri frutto di un’epoca lontana mille miglia, ora restituito nel proprio contrario. “Chi può sapere come sono fatto dentro?”, secondo una sua celebre battuta. E nel rispondere, magari, non si può che prenderlo in parola quando, diabolico, accetta il rimprovero del canagliesco Von Stroheim, truffatore come lui: “Senza di me saresti perso in questo mondo sofisticato di uomini scaltri e donne intelligenti”. E Peter: “Sì, sono solo un bimbo nel bosco”.

[1] HOFFMANN, Felix, YOUNGKIN, Stephen D., Peter Lorre, Rimini, Mystfest, 1992. Pag. 41.

[2] BUTTAFAVA, Giovanni,Josef Von Sternberg, Firenze, La Nuova Italia, 1976. Pag. 63.

[3] Idem.

[4] HOFFMANN, YOUNGKIN, cit. pag. 35.

[5] Oltre a ritrovarsi nel dittico de “La famiglia Addams”, l’“escamotage” della mano mozzata assassina sarebbe stato utilizzato nel secondo lungometraggio di Oliver Stone, appunto intitolato “La mano”.

[6] HOFFMANN, YOUNGKIN, cit. pag. 39.

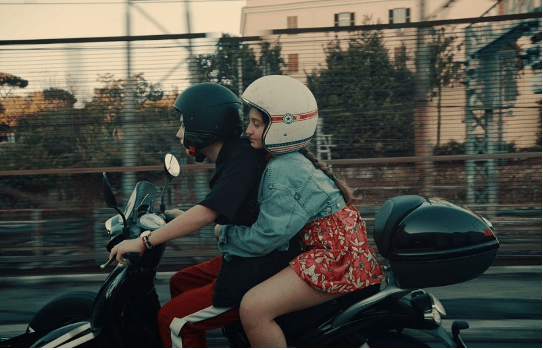

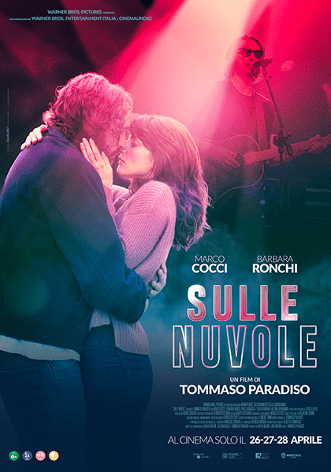

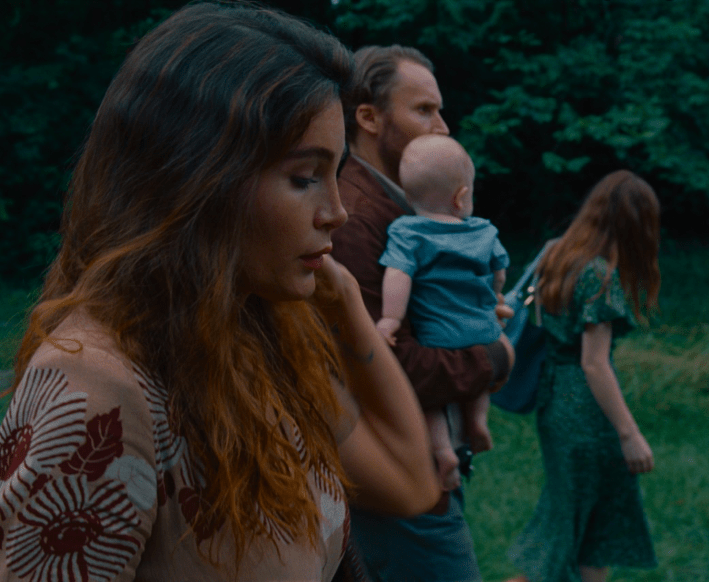

SETTE FILM, ANZI OTTO, PER UN NUOVO INIZIO di Paola Brunetta

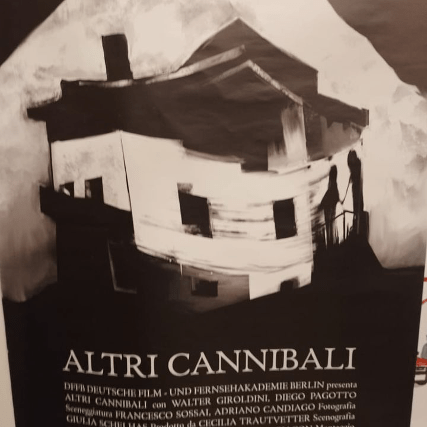

Mi è capitato di vedere, di recente, due film di esordienti italiani a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro e ho pensato di scrivere qualcosa su questi esordi, su questo cinema, cioè, italiano fresco e “leggero”, nuovo, fatto da registi a tutti gli effetti ma anche da cantanti o da attori che si cimentano nella regia. Sto parlando di “Settembre” di Giulia Steigerwalt e di “Sulle nuvole” di Tommaso Paradiso, ma altri film interessanti sono apparsi quest’anno sulla scena, “Re Granchio” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, “Piccolo corpo” di Laura Samani, “Il legionario” di Hleb Papou, “Marcel!”di Jasmine Trinca, “Una femmina” di Francesco Costabile; di esordienti assoluti o di esordienti nel lungometraggio, passati per i corti e magari anche per il documentario (Rigo de Righi e Zoppis, per esempio). Con temi forti e importanti (“Il legionario” e “Una femmina”), con temi particolari come in “Piccolo corpo”, con la voglia di sperimentare come in “Re Granchio” o con una classicità di fondo come in “Settembre” e in “Sulle nuvole”, o con una leggerezza, come in “Settembre” ma soprattutto in “Marcel!”, che fa sperare in un rinnovamento del nostro cinema “giovane”, che si accompagna a quello, importante, del documentario (pochi titoli per tutti sempre in relazione all’anno in corso, “Io resto” di Michele Aiello, “La città delle sirene” di Giovanni Pellegrini e “Brotherhood”di Francesco Montagner, al confine tra finzione e documentario, o, per andare sullo sperimentale, “Dal pianeta degli umani”di Giovanni Cioni). Vediamoli, quindi, più da vicino questi sette film, cominciando da quelli che mi hanno suscitato queste riflessioni. E chiudendo con un cenno ad “Altri cannibali” di Francesco Sossai, che contrariamente ai precedenti non ha ancora una distribuzione ma che mostra un talento maturo e originale.

“Settembre” è diretto da Giulia Steigerwalt, classe 1982, che ha studiato filosofia in Italia e cinema negli Stati Uniti e che prima di esordire alla regia ha lavorato come attrice (primo film “Come te nessuno mai” di Gabriele Muccino, 1999, a cui “Settembre” sicuramente guarda) e come sceneggiatrice (i film di Godano e “Il campione” di Leonardo D’Agostini), cosa che qui si nota: i pregi maggiori dell’opera sono infatti il lavoro degli e con gli attori, e la naturalezza della scrittura.

A rendere “Settembre” così fresco e leggero, godibile pur nella complessità dei temi che affronta, sono appunto in primo luogo gli interpreti, tutti in stato di grazia: Barbara Ronchi, bravissima nel delineare lo scontento sottile di una donna non vista né valorizzata dal marito e la preoccupazione seria per un problema di salute che le consentirà di guardare con occhi diversi alla vita; Thony, già apprezzata in un film “minore” ma lieve e toccante di Paolo Virzì, “Tutti i santi giorni”, cantautrice passata al cinema che firma anche due brani della colonna sonora, che si avvale peraltro di pezzi di Bob Dylan e dei Velvet Underground; Fabrizio Bentivoglio, perfetto nel rendere l’apatia esistenziale di un uomo che sembra aver perso tutto ciò che è importante nella vita, ma che le persone e le situazioni “giuste” sanno risvegliare, in relazione a ciò che lui stesso dà loro; e gli attori più giovani, Teresa Litvan, Enrico Borello, Margherita Rebeggiani e Luca Nozzoli, la giovinezza e la preadolescenza ritratte con pochi tocchi significativi, nell’apertura alla vita. La scrittura è appunto fluida, lineare; si dipana con leggerezza una storia corale, di personaggi collegati tra loro da rapporti di parentela o di amicizia o professionali, che a partire da elementi casuali o che non sono quello che sembrano (l’infedeltà di Alberto, il tumore di Francesca), ma che arrivano al momento giusto nella loro vita, li portano a dei cambiamenti o a delle prese di coscienza, più o meno minimali. L’atmosfera, prodotta anche dalla musica che si diceva, ricorda quella dei primi film di Francesca Archibugi e di alcuni film di Silvio Soldini, in particolare “L’aria serena dell’Ovest”, che è meno leggero nel tono ma che mostra, allo stesso modo, l’importanza del caso nella vita di più personaggi e la loro capacità di accogliere ciò che la vita offre, se hanno l’apertura per farlo. Apertura anche come assenza di pregiudizi.

Barbara Ronchi, attrice poliedrica e generosa scoperta da Marco Bellocchio in “Fai bei sogni”, dove interpreta la madre del protagonista, anche se il suo primo ruolo cinematografico è precedente (1), e vista anche in un film di Francesco Bruni, “Cosa sarà”, che per certi versi è assimilabile a “Settembre”, è la protagonista anche di “Sulle nuvole”, esordio alla regia di Tommaso Paradiso, classe 1983, cantautore con laurea in filosofia, ex frontman dei Thegiornalisti, che racconta la storia di un musicista, Nic Vega, caduto nell’oblio dell’autodistruzione da alcol e droga dopo una folgorante carriera giovanile, che, tornato a Roma, ritrova il proprio amore di gioventù e riesce a tornare sulle scene. Una storia poco originale quella del “bello e dannato” perduto che si redime, che ricalca, tra l’altro, quella di “Crazy Heart” (Scott Cooper, 2009), ma raccontata in modo realistico e verosimile grazie soprattutto all’interpretazione degli attori. Abbiamo parlato di Barbara Ronchi ma in questo caso la performance migliore è quella di Marco Cocci, il Tommaso di “Ovosodo” (Paolo Virzì, 1997), a sua volta musicista (e passato di recente, come Tommaso Paradiso, dall’appartenenza ad una band alla carriera solista), che rende naturalissimamente i tormenti di Nic, passato e presente, gioie e dolori, nei vari ambiti della sua vita, evitando di cadere, come sarebbe stato facile in un ruolo di questo tipo, negli stereotipi del genere.

E insieme a loro citiamo Paolo Briguglia, che rende perfettamente le sfumature del personaggio del marito di Francesca, un medico idealista, serio e forse un po’ ingenuo, che accoglie Nic in casa senza rendersi in effetti conto di ciò che questo avrebbe provocato, nella moglie e nella famiglia tutta. Certo qualche obiezione può sollevarla il finale, con il ricongiungimento dei due che sarebbe stato molto più efficace se fosse rimasto temporaneo e strumentale alla ripresa della carriera dell’uomo; forse Paradiso si fa prendere la mano dalla storia dei suoi personaggi, e in un esordio ci può stare; quello che conta però è la sincerità dell’opera, che non è un film d’essai ma che come opera rivolta al grande pubblico, anche quello delle piattaforme, ha una sua dignità e una sua bellezza.

Con il terzo film di cui ci occupiamo, “Re Granchio” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, cambiamo decisamente orizzonte e intenzioni: questo è un vero film d’autore, originale e sperimentale, e gli autori sono Matteo Zoppis (Roma, 1986), che ha studiato giurisprudenza tra Roma e Parigi e poi regia a New York e che negli Stati Uniti ha lavorato come direttore della fotografia, cameraman e montatore video, e Alessio Rigo de Righi (Jackson, Mississippi, USA, 1986), che ha studiato cinema e letteratura a New York e a Roma per poi trasferirsi a Buenos Aires, dove tuttora vive. I due si sono conosciuti nel 2013 per il documentario “Belva nera”, e hanno appunto esordito nel lungometraggio di finzione nel 2021 con questo “Re Granchio”, coproduzione italo/ argentina/ francese presentata a Cannes nella Quinzaine des Réalisateurs e poi al Torino Film Festival, che presenta, in effetti, molti elementi documentaristici nel raccontare la storia di un personaggio eccentrico, Luciano, un anarchico, ribelle, alcolista e ossessionato dalla sete di conoscenza e di scoperta, che vive in un borgo della Tuscia a fine Ottocento, inviso alla comunità per il suo stile di vita e per il suo senso della libertà.

“Un pazzo, un nobile, un santo, un ubriacone” (2) o forse, più semplicemente, un innamorato. E proprio a causa dell’amore per una donna che il principe del luogo (che secondo alcune dicerie è il suo stesso padre) gli contende, Luciano commette un atto che lo costringe a fuggire e si reca “in culo al mondo” (come titola il secondo capitolo della vicenda) nella Terra del Fuoco, dove si mette, nei panni di un missionario ucciso dagli indios, a cercare un mitico tesoro, diventando preda dell’avidità in una sorta di delirio lucido. Il film prende avvio dal documentario del 2015 dei due registi, “Il Solengo”, ambientato nelle stesse terre della prima parte sulla scia delle narrazioni degli stessi uomini, e si basa appunto sulle narrazioni popolari, che parlano di quest’uomo vissuto tra fine Ottocento e inizio Novecento presso Vejano, di cui si sa poco o niente (perché, si dice, le storie che cominciano con 10 parole e finiscono con 50 passando di bocca in bocca, chissà se sono poi del tutto reali), al punto che la base storico-documentaristica, sia pur leggendaria nel senso che si diceva, si colora di un alone di mistero, di un’aura misticheggiante e a tratti magica che permette ai due registi di spaziare e di raccontarci Luciano come meglio credono, uomo del suo tempo ma anche eroe, pazzo e disturbato dall’alcol ma soprattutto folle di una sorta di titanismo superomistico, come molti personaggi dei film di Herzog (regista a cui “Re Granchio” si ispira esplicitamente, sia nella figura del protagonista sia nelle ambientazioni della seconda parte, paurosamente maestose). Quello che colpisce di più è però la resa cinematografica del film, che utilizza ambientazioni naturali, i boschi della Tuscia nella prima parte e le distese superbe della Patagonia nella seconda, per mostrare lo spaesamento anche esistenziale del protagonista, e questi paesaggi li ritrae in maniera antinaturalistica, straniata, visionaria, con un uso originale del colore (la fotografia è di Simone D’Arcangelo) e con un senso di sospensione e di tragicità che diventa la cifra stilistica, oltre che tematica, dell’opera. Senza contare l’interpretazione straniata e potente di Luciano di Gabriele Silli, artista romano dalla formazione filosofica. Riportiamo, per concludere, la motivazione della designazione dell’opera come Film della Critica da parte del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, nel novembre 2021: “Re Granchio porta in luoghi lontani nel tempo: nella Tuscia di fine ’800, terra ancora feudale dove un principe governa il destino dei propri sudditi, e all’altro capo del mondo, in una Patagonia dalle atmosfere quasi soprannaturali. Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis ricostruiscono un racconto orale ammantato di leggenda e realizzano un cinema avventuroso e insieme spirituale, capace di stupire lo spettatore e di accompagnarlo in territori inaspettati, tra la magia e la dannazione”.

In un analogo ambito d’essai, anche se in senso meno sperimentale, e in un analogo tema di ricerca, in un luogo naturalistico reale ma anche archetipico, da parte di un personaggio “anomalo” o comunque guardato con sospetto dalla comunità di appartenenza per il suo comportamento troppo libero ed originale, si muove “Piccolo corpo” di Laura Samani, presentato a Cannes nella Semaine de la Critique. Racconta la storia di Agata, la cui figlia muore subito dopo la nascita e non può essere per questo battezzata (siamo in un isolotto del Nord-Est a inizio Novecento); ma la donna non accetta che la figlia viva nel Limbo, senza un nome e senza una consacrazione, come un’anima dannata, e accoglie il consiglio di un uomo che le dice che più su, nelle montagne del Nord, c’è una chiesetta in cui si fanno resuscitare i morti per un momento, per poterli battezzare prima che tornino nel sonno eterno.

Agata affronta un viaggio periglioso per raggiungere questo posto, senza sapere se si tratti di leggenda o di realtà (ma in effetti poco importa, anche ai fini del film), e si fa aiutare da un ragazzo che incontra nel bosco, che vorrebbe in cambio la sua scatola, senza sapere che contiene il corpo della neonata. Un viaggio pieno di insidie e avversato da tutti, e che la protagonista compie, appunto, in solitudine, con un senso di spiritualità che è religione e superstizione insieme. E la regista, classe 1989, laureata in Arti e Comunicazione oltre che in regia al CSC di Roma, ci accompagna in questo viaggio con maestria, facendoci “sentire” il paesaggio, sul piano dei sensi e degli elementi (Paola Casella recensendo il film parla di “aria, terra, acqua e fuoco, ma anche legno, luce, pietra, neve, fumo, lana, latte” (3)) come su quello storico, catapultandoci in un passato che, al pari di quello di “Re Granchio”, è realistico (i dialetti, gli attori quasi tutti non professionisti, i piccoli accadimenti legati alla realtà contadina e montana del tempo) ma anche mitico, favoloso. Però vivo, reale. E molto italiano (Olmi, i Taviani ma anche Alice Rohrwacher). Scrive Raffaele Meale: “Piccolo corpo non ha paura delle notti buie, non ha timore di affrontare un cunicolo dal quale nessuno è uscito vivo, e si arrischia con gran coraggio a sfidare il naturalismo, e la supposta oggettività del reale. Nelle profondità acquatiche, un attimo prima dell’assideramento, Samani sa ancora trovare il calore dell’umano che sopravvive nel sogno a ogni lutto. E lì, quasi occhieggiando all’onirismo di Vigo, ritrova la vita, e dunque il cinema” (4); che ci pare una conclusione interessante.

Su un terreno diverso ci porta invece “Il legionario” di Hleb Papou, regista bielorusso nato nel 1991, cresciuto e formatosi in Italia (al CSC di Roma) e vincitore, con questo film, del premio come miglior regista emergente al Festival di Locarno; il terreno del realismo, del realismo impegnato, del realismo sociale in riferimento al tema degli edifici occupati abusivamente nei centri delle città, in questo caso a Roma, tra l’altro prendendo in considerazione lo stesso stabile di cui si è occupata Sabina Guzzanti in “Spin Time – Che fatica la democrazia!” (2021): un palazzo di sette piani e diciassettemila metri quadrati nel quartiere Esquilino, in precedenza adibito a uffici statali, poi di proprietà di un fondo immobiliare, in cui dal 2013 convivono centottanta nuclei familiari di venticinque nazionalità diverse: rifugiati politici, singoli indigenti, persone che per vari motivi si ritrovano senza casa e che si autoregolamentano attraverso turni di servizi comuni e riunioni settimanali.

Il palazzo di cui Papou si era occupato in un cortometraggio del 2017 dallo stesso titolo, ora sviluppato in lungometraggio. Il film ha come protagonista Daniel, agente di polizia di origine africana, apparentemente ben integrato nella realtà italiana (il lavoro e il cameratismo dei colleghi, la casa, la fidanzata), membro dei reparti mobili che operano gli sgomberi, che si trova a dover liberare il palazzo in cui vivono la madre ed il fratello, che è uno dei leader dell’occupazione, e che si trova di conseguenza a scegliere tra la fedeltà al suo “corpo” e quella alla sua famiglia, alle sue radici e forse, anche, alle sue idee. Scrive Roberto Manassero: “Innegabilmente, il film ha il coraggio di sporcarsi le mani con un dramma sociale e umano che mostra un’Italia vera, operaia e in agonia, e per questo nascosta agli occhi. Un’Italia complessa perché contraddittoria, dove gli stranieri rappresentano il tessuto reale della società, la sua rete di supporto solidale, e i poliziotti chiamati a stroncarli sono uniti da un cameratismo di marca fascista che offre però a suo modo analoghe possibilità di supporto e riconoscimento identitario” (5). Il film infatti, al di là del tema principale dell’emergenza abitativa e del diritto alla casa, mostra alcuni aspetti della realtà sociale italiana e soprattutto ci parla di immigrazione, del ruolo che gli immigrati hanno come lavoratori ma anche come categoria sociale in difficoltà, e guarda agli immigrati nel discrimine che separa il loro passato (l’attaccamento alla famiglia e alla tradizione) dal loro presente (ciò che hanno costruito nel paese che li ha accolti, il lavoro che fanno, il ruolo che svolgono). Per Daniel, nella fattispecie, il lavoro in Polizia è fondamentale perché il suo reparto lo ha “adottato”, pur senza sapere niente di lui e del suo passato e pur chiamandolo con un nomignolo dovuto al colore della sua pelle, e soprattutto lo ha adottato “Aquila”, il suo capo, che ha improntato i rapporti della squadra al cameratismo di marca fascista di cui parla Manassero; cameratismo che dà però a Daniel il senso di appartenenza di cui ha bisogno, come ha bisogno della “struttura” data dal senso dell’ordine che la Polizia rappresenta. Papou ha voluto quindi rompere gli schemi per fare “un cinema di genere che intrattenga e diverta ma che inviti e consenta un ragionamento, che racconti la società attuale con i suoi problemi, un cinema di genere col cervello, che racconti in modo crudo, d’impatto, di scontro” (6). Come quello di Ken Loach o di Jacques Audiard: caldo, grezzo, diretto, impegnato e pregno di emozione; anche se il riferimento più diretto sul tema specifico è lo Stefano Sollima di “ACAB – All Cops Are Bastards” (2012) o gli ultimi (strepitosi) film francesi sull’argomento, “I miserabili” (Ladj Ly, 2019) e “BAC Nord” (Cédric Jimenez, 2020).

Un tema importante è anche quello trattato in “Una femmina” da Francesco Costabile, classe 1980, laurea al DAMS di Bologna e diploma al CSC di Roma, attivo nella realizzazione di cortometraggi e documentari dal 2001 ma con esperienze anche diverse, come la cura del casting e della documentazione per “Felice chi è diverso” di Gianni Amelio (2014) o la produzione esecutiva del film di Carmine Amoroso “Porno e libertà” (2016).

Molti dei suoi lavori affrontano tematiche Queer ma in questo, “Una femmina”, Costabile torna nella sua Calabria per parlare di mafia e in particolare di una donna, Rosa, che si ribella ai codici della ‘ndrangheta e che quando, successivamente, vi si trova invischiata completamente, li ribalta dall’interno uccidendo la persona che ha sposato, che è il nuovo boss del posto. Il film, presentato alla Berlinale, nasce da un’idea di Edoardo De Angelis e Lirio Abbate ed è tratto dal libro inchiesta “Fimmine ribelli”, scritto da Abbate, sulle donne vittime di violenza all’interno dell’organizzazione mafiosa. La donna, infatti, che “disonora” la famiglia deve morire, meglio se con un “suicidio”, come accade alla madre della protagonista; la ribellione, quindi, delle donne che oggi si affidano “allo Stato, ovvero al nemico” per cercare di scampare a un destino infernale, produce un effetto dirompente perché sgretola l’immagine di compattezza del clan, mette in dubbio i valori del sistema ’ndrangheta, rivela l’impotenza dei boss incapaci di “tenere in riga” le loro donne. E, soprattutto, accende nelle altre “fimmine” la consapevolezza della propria condizione e il desiderio di scrollarsela di dosso (abbiamo parafrasato, per amor di precisione, le parole di presentazione del libro da parte dell’editore Rizzoli). Il film comincia con l’uccisione della madre di Rosa da parte del fratello mafioso, con la correità silenziosa della madre, delitto che la bambina vede e non vede, o meglio vede, in parte, ma non può comprendere, per cui nella prima parte del film sono presenti molte sfocature, le immagini sono parziali, i primi e primissimi piani impediscono allo spettatore di cogliere l’insieme e quindi di farsi un’idea chiara di ciò che sta succedendo, e tutto è virato al nero, per rendere l’oscurità del luogo e della situazione, anche se sarebbe più corretto dire che l’oscurità è quella dei personaggi, ovvero degli affiliati alla ‘ndrangheta. Il luogo, tra l’altro, è un paese del cosentino che Costabile ha scelto per il suo aspetto labirintico e chiuso, come chiuso nell’inconscio e quindi vago rimane, per una parte del film, il ricordo che Rosa ha della morte della madre. Quando però Rosa comincia a “comprendere” e a capire che non è quello il contesto in cui lei vuole vivere, il film si apre anche stilisticamente e da thriller dell’anima diventa un film d’azione o meglio ancora un melodramma ambientato in un contesto umano aspro e crudele, pregno, come scrive Ilaria Feole (7), di una violenza arcaica e brutale; una favola nera che Costabile definisce come “un film che osa dal punto di vista immaginario, [che] non vuole essere una pura documentazione realistica. E un film che gioca con i generi cinematografici, ed è in un equilibrio molto sottile tra thriller, melodramma, o anche horror psicologico. Ci sono delle sfumature con la luce ed il suono. Il tutto intende scavare nell’immaginario dello spettatore” (8). In effetti luce e suono sono usati in maniera insistita, forse sovrabbondante, specie nella parte iniziale e in quella finale del film, che si sostanziano di questo aspetto stilistico “ad effetto” che va di pari passo con lo scavo psicologico dei personaggi e in particolare della protagonista e che dà sicuramente al film un originale tono melodrammatico che rimanda ad “Anime nere” di Francesco Munzi (2014), a cui si affianca uno stile più semplice e lineare nella parte centrale del racconto, quella più legata alla denuncia sociale (curioso tra l’altro, a proposito di riferimenti, che il film sia stato girato contemporaneamente ad “A Chiara” di Jonas Carpignano, un altro film che parla, in modo diverso, di una donna, anzi di un’adolescente, che pian piano comprende la realtà in cui la sua famiglia si muove e decide, quella realtà, di rifiutarla; sempre con riferimento alla ‘ndrangheta, a Gioia Tauro). Un altro elemento importante del film è la recitazione di Lina Siciliano, scovata sul posto ed efficacissima nel tratteggiare il travaglio di Rosa, tanto da meritare il premio del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani.

Il nostro settimo film, “Marcel!” di Jasmine Trinca, presentato fuori concorso al Festival di Cannes, ci porta in territori ancora diversi, quelli della favola, o meglio del realismo magico, dell’equilibrio (difficile) tra immaginazione e realtà. Jasmine Trinca, classe 1981, è un’attrice che ha esordito con “La stanza del figlio” di Nanni Moretti (2001) e che, come altre attrici italiane (un esempio per tutti Valeria Golino, che compare in un cameo anche in questo film), ha deciso di passare dietro alla macchina da presa. Lo aveva già fatto due anni fa con un cortometraggio, “Being My Mom”, che è una sorta di prequel di “Marcel!” in quanto già tratteggia, con le stesse due attrici, un difficile rapporto madre – figlia in una Roma assolata e deserta, bellissima. E in quanto vi si vede, anche, la matrice autobiografica sottesa al nostro film: “Tutto questo parte da una fotografia. Ritraeva mia madre che mi teneva per mano sul ciglio di un bosco. Dietro di noi un paesaggio assolato, ma davanti? Il colore di quella foto lo avrei definito il colore della memoria. Non della nostalgia, come una foto a colori virata seppia, ma proprio un colore indefinibile e sfumato, bruciato dal sole, appena attraversato e ispirato dalla “selva oscura” pronta ad accogliere e proteggere quel passo a due. Tra sogno e realtà. È qui che si situa questo film. Una rielaborazione fiabesca o meglio favolistica del vissuto, cercando di comprenderlo, esorcizzarlo, renderlo universale.

Panni sporchi che non si lavano in casa ma che diventano bandiere da sventolare, inni programmatici: «All’arte si deve la vita». In fondo, tutto quel vissuto, quel bagaglio pesante impossibile da lasciare, sarà pure servito a qualcosa” (9), ha dichiarato la regista. La matrice del film in effetti è molto psicologica, e racconta la sofferenza di una bambina per l’indifferenza che la madre manifesta nei suoi confronti, o meglio, nei confronti di tutti tranne che del suo cane, Marcel, che utilizza per gli spettacoli di strada con i quali si guadagna da vivere, intitolati “Pour toujours Marcel!”, e che fa mangiare in tavola, oltre che dormire nel proprio letto. Una sorta di sostituto del padre della figlia, un pittore defunto perennemente evocato da sua madre, la nonna della piccola. I personaggi tra l’altro non hanno nomi, solo Marcel ne ha uno. E qui vediamo i primi riferimenti: a Marceau per il nome del cane, ma anche a Pirandello. Quindi all’arte, al teatro, l’unica cosa, secondo la madre, che salva la vita, e alla rappresentazione nel senso del rapporto tra realtà e finzione (che sia il teatro classico o il circo o gli spettacoli di strada), e qui entriamo negli altri riferimenti possibili che sono più cinematografici, Fellini e Chaplin sicuramente, ma anche Rivette. L’arte, però, e il sogno, e la magia, possono davvero salvare la vita? O sono altre, le cose che contano? La bambina, interpretata splendidamente da Maayane Conti come splendidamente Alba Rohrwacher dà volto e corpo a sua madre, nonostante suoni il sassofono per poter partecipare agli spettacoli materni e avere da questa un po’ di attenzione, non la pensa così e commette un atto forte, l’uccisione dell’animale, accadimento che innesca la seconda parte del film, un viaggio nella campagna (la prima parte è statica e suggestiva, ambientata nella Garbatella degli anni ’80 ripresa quasi sempre in notturna) che vedrà le due donne, come in “Being My Mom”, incrociare varie situazioni tra cui un circo e il mare, luogo in cui avverrà la ricomposizione finale. Un omaggio al cinema quindi (come dimostra l’utilizzo di attori “del passato” quali Giovanna Ralli e Umberto Orsini), all’arte (la musica rétro) ma soprattutto alla vita, agli affetti, ai sentimenti profondi, e al superamento dei conflitti. Come nella scena finale del cortometraggio, con quell’acqua che passa di bocca in bocca a suggellare un ritrovamento, duraturo o temporaneo che sia.

Non si può non ricordare in chiusura, nonostante non sia uscito nelle sale perché ancora privo di distribuzione, “Altri cannibali” di Francesco Sossai, feltrino, classe 1989, studi a Roma (lingue straniere) e Berlino (regia), prodotto dalla Deutsche Film-und Fernsehakademie Berlincome saggio di diploma che sviluppa un lavoro precedente, presentato al Torino Film Festival e in altre Rassegne.

Un film che parla di cannibalismo ma, come da titolo, di un altro cannibalismo. Di altri cannibali. Quelli che hanno bisogno di pensare ad un gesto estremo come mangiare un proprio simile perché vorrebbero mangiare, afferrare la vita, cosa che non riescono a fare. Per inettitudine, per problemi personali, perché troppo cerebrali e quindi poco vicini a quella che è l’essenza delle cose; l’essenza fatta di carne, appunto. Il film è notevole perché al di là dell’originalità della storia e del tema che tratta, è girato in un bianco e nero astratto, rarefatto, che indica distanza ma al contempo è più reale del colore e rende appunto l’idea della verosimiglianza allo stesso modo dei volti e dei dialoghi, molti dei quali sono in dialetto. Ci sono due personaggi, Fausto e Ivan, che si incontrano per mettere in atto un proposito mai esplicitato e che, anche se questo non prende forma, per qualche giorno condividono qualcosa con qualcuno, rompendo un’atavica solitudine e, in un certo senso, compenetrandosi; e, per Fausto, anche subendo un’evoluzione. E ci sono i luoghi della montagna, le osterie, gli alpini con i loro cori, i vecchi del paese che bevono e giocano a carte; c’è l’uccisione del maiale, ripresa nella sua “naturale” brutalità. Ma dietro a questo realismo c’è un’inquietudine sottile, direi più esistenziale che psicologica, che colora il film di una tinta horror (oltre che grottesca) che non è mai gridata, ma resta sottesa. Fa da sfondo, crea un’atmosfera. E ci porta a scoprire questi personaggi e questo ambiente montano rude, ma anche tenero. Attraverso una fotografia magnifica e una cura dei dettagli per cui nulla è lasciato al caso, anche se sembra spontaneo; e qualunque impeto del cuore è sviscerato e soppesato, grazie anche alla camera a mano che segue i personaggi da vicino, penetrandoli. E attraverso due interpreti, Walter Giroldini e Diego Pagotto, che esprimono perfettamente quel vuoto fatto di noia e di inquietudine che “richiede” un gesto estremo, ma che quel gesto estremo non riesce a compierlo. Forse anche perché non potrebbe bastare a sconfiggere un cannibalismo di altro tipo ma altrettanto pervasivo e duro, quello della società di oggi.

NOTE

1) “La città invisibile” di Giuseppe Tandoi, 2010.

2) Marco Romagna, “Re Granchio” (2021), in www.cinelapsus.com, 29/11/2021.

3) Paola Casella, “Un film miracoloso dove il classico viaggio dell’eroina è fatto di carne viva, dolore e di un’oscurità di straziante bellezza”, in www.mymovies.it, 10/07/2021.

4) Raffaele Meale, “Piccolo corpo”, in www.quinlan.it, 07/10/2021.

5) Roberto Manassero, “Il legionario”, in “FilmTv”, anno 30, n. 8, 22/02/2022, p. 23.

6) Silvio Grasselli, “Hleb Papou, per un cinema dello scontro”, in www.ilmanifesto.it, 31/07/2021.

7) Ilaria Feole, “Una femmina”, in “FilmTv”, anno 30, n. 7, 15/02/2022, p. 33.

8) Teresa Vena, “Francesco Costabile – Regista di “Una femmina”, in www.cineuropa.org, 17/02/2022.

9) Citiamo dalle note di regia inserite nel pressbook del film.

DALLA REALTÀ AL PENSIERO: PASOLINI DOCUMENTARISTA

di Danilo Amione

“La rabbia”, di Pier Paolo Pasolini e Giovanni Guareschi, Italia, 1963.

“La rabbia” è il primo film documentario di Pier Paolo Pasolini. Esso è suddiviso in due parti, distinte e contrapposte, dirette l’una dall’artista friulano, l’altra dal giornalista e scrittore emiliano Giovanni Guareschi, noto, universalmente, come l’autore del romanzo “Don Camillo”, da cui l’omonimo e celebre film del francese Duvivier. Entrambi gli episodi del film sono stati realizzati con un montaggio di filmati storici, dai cinegiornali fino a diversi documentari provenienti da ogni parte del mondo. Ovviamente, l’idea del produttore Gastone Ferranti era quella di contrapporre il punto di vista, sulla realtà dell’epoca, di Pasolini (notoriamente di sinistra) a quello di Guareschi (notoriamente di destra).