Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 4 INCONTRI

- 5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 6 FESTIVAL ED EVENTI

- 7 OCCHIO CRITICO a cura di Marco Incerti Zambelli

- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 9 QUALITA’ IN SERIE a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli

- 10 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

- 11 AUTORI (New entry)

- 12 CREDITS

ABSTRACT

JOHN CASSAVETES E IL “NEW AMERICAN CINEMA” di Marino Demata

Il saggio breve cerca di individuare le cause che fanno nascere l’esigenza di un nuovo modo di fare cinema in America alla fine degli anni ’50. Tra queste vanno annoverate le innovazioni tecniche sperimentate con successo nel campo del documentario, e solo successivamente trasferite al cinema.

Viene quindi esaminata la grande carica innovativa di John Cassavetes, nella sua prima opera “Shadows” (“Ombre”) e i rapporti di quest’ultimo con il New American Cinema di Jonas Mekas, che si interruppero del tutto quando il regista decise di girare una seconda versione di “Shadows”.

Viene quindi esaminato quello che può definirsi il film simbolo di Cassavetes, “Una moglie” e i riscontri critici, partendo soprattutto da Roger Ebert.

L’ENFANT CINÉMA di Barbara Grassi

Un omaggio alle prime cineaste africane e alle loro opere più significative, destinate a influenzare le generazioni successive.

LA SAGA DI “ALIEN” – FENOMENOLOGIA DELLO XENOMORFO di Riccardo Poma

La saga di “Alien” è una delle più fortunate ed apprezzate dell’intera storia del cinema. Questo successo è dovuto a diversi fattori: abilità dei registi che vi si sono interfacciati; capacità di trasformare semplici storie dell’orrore in metafore universali; intelligenza nel raccontare eventi futuri riflettendo sul presente. Il saggio ripercorre minuziosamente le sei tappe della serie ufficiale (da “Alien” del 1979 a “Alien: Covenant” del 2017) mettendo in luce queste caratteristiche.

ESSERE COERENTI NON SIGNIFICA ESSERE RIVOLUZIONARI. L’UTOPIA NEGATIVA DI MARCO FERRERI di Roberto Lasagna

Oggi il termine “rivoluzionario” è usato sovente a sproposito. In fatto di cinema capita sovente di imbattersi in un cinema che avrebbe gli attributi del rivoluzionario. Nemmeno Marco Ferreri considerava il suo cinema come rivoluzionario. Questione di consapevolezza.

CHIEDO ASILO: LA RIVOLUZIONE PEDAGOGICA di Francesco Saverio Marzaduri

Per ricordare Marco Ferreri a dieci anni anni dalla scomparsa, una lettura pedagogica e al contempo analitica di “Chiedo asilo”, sua ventesima fatica.

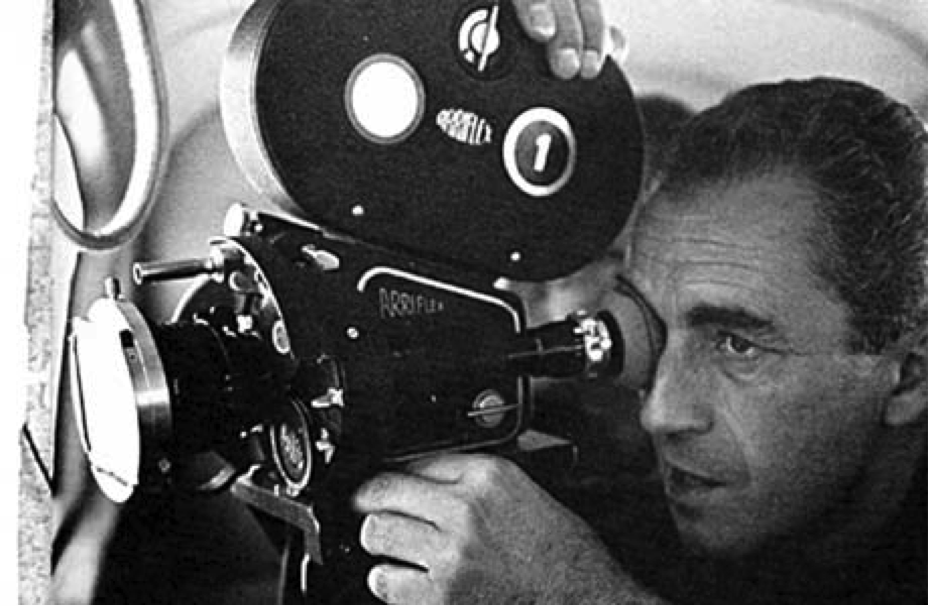

RESIDUI FILMICI NELLA TRILOGIA DI MICHELANGELO ANTONIONI di Stefano Usardi

Michelangelo Antonioni e i suoi film continuano a vivere, e lo fanno principalmente attraverso la mente dello spettatore. Ogni proiezione dei suoi film, in ogni parte del mondo, rivitalizzano costantemente il suo messaggio, la sua visione sul e del mondo. Lo spettatore avvicinandosi all’opera “aperta” di Antonioni ha la possibilità di partecipare all’atto creativo del film, proiettandovi il proprio immaginario. Ogni incontro con un film della cosiddetta trilogia (“L’Avventura”,”La Notte” e “L’Eclisse”) segna indelebilmente il fruitore, lasciandogli un residuo filmico che ne condizionerà la percezione della realtà circostante.

TONINO VALERII: UN ABILE ARTIGIANO DEL CINEMA, SOTTOVALUTATO di Mario Giunco

Sono presentate la figura e l’opera del regista Tonino Valerii (1934-2016), uno degli autori meno prolifici, ma più significativi della stagione del “western all’italiana”. Distaccandosi fin dagli inizi da Sergio Leone – di cui era stato assistente – ottiene esiti originali, nella quale la lezione dei maestri americani si unisce a quella dei classici ed è filtrata da una cultura vasta e profonda. Le “incursioni” in altri generi e quelle televisive. Gli ultimi anni, confortati dalla riscoperta dei suoi film da parte dei più giovani.

INTERVISTA A SUNNY YU di Francesco Saverio Marzaduri

In occasione del “Taiwan Week – Asian Film Festival”, tenutosi a Bologna in giugno, abbiamo incontrato e intervistato Sunny Yu, giovane regista-sceneggiatrice di Taiwan, autrice di “Xiao Hai”, con cui nel 2015 ha esordito nel lungometraggio.

FILMMAKER ALLA RIBALTA: BIGGI – CARAVELLO di Paolo Micalizzi

Un profilo dei soci fondatori del Cineclub FEDIC Gruppo Cineamatori delle Apuane che hanno compiuto, soprattutto, esperienze nel mondo della scuola.

IL GIRO DEI CINECLUB IN 80… CLICK VIA INTERNET di Ettore Di Gennaro

Viaggio nei siti web e presenza dei Cineclub FEDIC sui social.

UTÒPIA 70: IL PROGETTO di Lorenza Corsetti e Rosaria Bonotti e UTÒPIA 70: IL CINEFORUM di Carmine Mezzacappa

Due articoli sull’iniziativa del Gruppo Cineamatori delle Apuane, realizzata con gli studenti di un Liceo di Massa, dal titolo “Utòpia 70”.

Illustrazione del Progetto e considerazioni sul Cineforum effettuato con gli studenti.

REPORTAGE SU TEMI D’ATTUALITÀ A “LE VOCI DELL’INCHIESTA” DI PORDENONE DEDICATO AL CINEMA DEL REALE di Paolo Micalizzi

Premi e tematiche della 10. edizione del Festival di Cinema del Reale “Le Voci dell’Inchiesta”.

“CINEMAMBIENTE” DI TORINO: TEMI D’IMPORTANZA SOCIALE E CIVILE NEL MONDO CONTEMPORANEO di Paolo Micalizzi

Resoconto di un Festival, giunto alla ventesima edizione, molto attivo nell’affrontare tematiche ambientali di grande rilievo sociale e civile.

BILL VIOLA: RINASCIMENTO ELETTRONICO di Maurizio Villani

Rassegna delle opere di Bill Viola esposte alla mostra “Rinascimento elettronico” a Palazzo Strozzi di Firenze, in cui viene proposto il confronto tra alcuni celebri video di Viola con i modelli rinascimentali dei pittori da cui ha tratto ispirazione.

FAMIGLIE di Marco Incerti Zambelli

Dalla Sicilia “Sicilian Ghost Story” e dal Giappone “ Ritratto di famiglia con tempesta”, due film di diverso stile accomunati dalla capacità di meditare con sensibilità e partecipazione sulle dinamiche famigliari.

CANZONI STONATE: “SONG TO SONG” di Francesco Saverio Marzaduri

A sei mesi dall’uscita di “Knight of Cups”, arriva in sala il nono lungometraggio di Terrence Malick, “Song to Song”, con cui il cineasta canadese conclude un’ideale trilogia mistica, iniziata con “To the Wonder”. Austin, Texas, città di musica, artisti, produttori. Musicista e cantautore, BV conosce Faye a una festa nella villa di Cook, giovane e ricco produttore che gioca con i suoni e con le persone. BV non sa che la ragazza e Cook hanno avuto una relazione, non ancora del tutto conclusa. Durante un viaggio insieme, cresce l’amore tra BV e Faye, l’ambigua amicizia con Cook, il ricatto del non detto. Il triangolo si complica quando entra in scena Rhonda, una cameriera, e Cook la sposa condannandola all’infelicità…

“LA TENEREZZA”DI GIANNI AMELIO e “ASSALTO AL CIELO” di Tullio Masoni

Un bisogno forte e al tempo stesso digressivo; come se, talvolta per un soffio, chi la invoca la perda . Un anziano padre che non ama i suoi figli; i figli che lo cercano, forse, per vie sbagliate. Napoli: non la città brulicante, salvo rare eccezioni, e tuttavia autentica, percepibilissma. Amelio, il padre (o i padri) ma anche la madre, cioè un sentire femminile da qualche tempo scoperto e posto in primo piano.

L’autore di “Saimir” e “Anime nere” prova a esplorare il decennio 1967-77 accostando materiali originali di repertorio. Un film di montaggio che usa, esplicitamente, materiali “sporchi” e frammentari. Un tentativo generoso, ma insufficiente. Forse, senza volerlo, equivoco.

A CASA NOSTRA (E ALTROVE): “SOLE CUORE AMORE” DI DANIELE VICARI; “A CASA NOSTRA” DI LUCAS BELVAUX di Paolo Vecchi

“Sole cuore amore” offre un’immagine precisa e attendibile dell’Italia delle nuove povertà, del lavoro precario o della mancanza del lavoro stesso. E, insieme, dell’abnegazione di chi come la sua protagonista riesce a farvi fronte, senza mai lamentarsi ma con dignità e fierezza.

“A casa nostra” affronta in maniera efficace uno dei temi più attuali del panorama politico – sociale europeo e nordamericano: l’attrattiva esercitata su una classe operaia sempre più proletarizzata, o comunque sulle fasce a minor reddito, da parte dei cosiddetti populismi.

SOPRAVVIVERE AI TEMPI DEL COLERA (FINANZIARIO) di Marcello Cella

Il documentario racconta gli effetti delle politiche economiche di austerity sulla vita delle persone attraverso le vicende di una cooperativa sociale di Monterotondo. Con testimonianze di economisti, giornalisti, intellettuali e attivisti come Noam Chomsky, Yanis Varoufakis, Erri De Luca, Vladimiro Giacchè, Warren Mosler, Stephanie Kelton, Paolo Barnard, Paul de Grauwe, Giuliano Amato, Stefano Fassina, Federico Rampini e la voce narrante di Claudio Santamaria.

“TABOO” di Luisa Ceretto

Otto episodi della durata di cinquanta minuti ciascuno, “TABOO” è la nuova serie ambientata in una Londra cupa e misteriosa di inizio ottocento. Protagonista assoluto e magistrale, Tom Hardy, nei panni di un personaggio animato da amore e vendetta, una sorta di Conte di Montecristo…

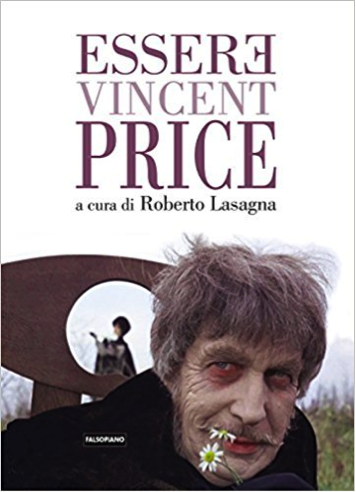

PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

Segnalazioni-recensioni di libri, recenti, dedicati a Ettore Scola, Vincent Price, l’Umbria sullo schermo.

IL LIBRO

SUSPENSE! IL CINEMA DELLA POSSIBILITÀ – Recensione di Vittorio Giacci

Un’ampia e analitica recensione del volume Suspense! Il cinema della possibilità di Damiano Cantone e Piero Tomaselli.

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

John Cassavetes e il

“New American Cinema”

di Marino Demata

Premessa

Il regista premio Oscar de “Il silenzio degli innocenti”, Jonathan Demme, recentemente scomparso, era un grandissimo ammiratore di film e autori innovativi. In particolare ammirava la Nouvelle Vague e Truffaut.

Tra i tanti ricordi e aneddoti , uno dei più significativi è quello riferito in un’ampia e interessante intervista rilasciata nell’ottobre del 2002 a ”Moviemaker” e relativo al film di Truffaut “Sparate sul pianista”, al quale esplicitamente l’autore si richiama nel suo film girato proprio in Francia, “The truth about Charlie” (1). C’è una scena che egli ricorda con grande interesse e piacere nel corso dell’intervista: nel flm di Truffaut due malfattori inseguono Charlie (Aznavour) e lo spingono in un vicolo per chiedergli “stai dicendo la verità”? e Charlie risponde “Sto dicendo la verità. Mi è testimone Dio. E se sto mentendo possa mia madre morire in questo momento”. Subito dopo abbiamo uno stacco e si vede una scena con una anziana signora che cade improvvisamente a terra morta.” E a quel punto Demme ricorda di aver pensato: “Mio Dio, guarda che film che si può fare: nel bel mezzo di una scena drammatica, improvvisamente appare una scena come quella!”

Nell’affermazione di Demme c’era lo stupore misto ad ammirazione per una scena che mai e poi mai si sarebbe potuta realizzare negli studios di Hollywood, gelosi tutori delle sacre regole del cinema classico, che non consentono che in un film si possa repentinamente passare da una scena drammatica ad una tragicomica.

Lo stupore compiaciuto di Demme dimostra due aspetti: innanzitutto la voglia di un regista “classico” come Demme di scoprire e a sua volta creare un cinema trasgressivo rispetto ai canoni hollywoodiani; in secondo luogo la grande popolarità della Nouvelle Vague tra i registi americani più consapevoli, come sinonimo appunto di trasgressività, di progresso e di innovazione. Ma contemporaneamente stupisce anche il non tenere in alcun conto delle altre correnti innovative, più o meno contemporanee alla Nouvelle Vague, che si presentano in varie cinematografie, come quella inglese, italiana, canadese, giapponese e soprattutto americana.

L’approfondimento di tali cinematografie innovative e decisamente polemiche verso i canoni del cinema hollywoodiano ha indotto molti studiosi a limitare l’uso dell’espressione Nouvelle Vague e sostituirlo spesso con New Wawes, che ne è la traduzione in inglese, ma significativamente al plurale, con riferimento appunto alla pluralità delle cinematografi innovative.

Rinviando al nostro saggio breve già uscito qualche mese fa in “Carte di Cinema”, che è una bozza di analisi di tali cinematografie e dei motivi politici e sociali che fanno nascere quasi simultaneamente i movimenti innovativi nei vari Paesi (2), vogliamo invece soffermarci su quanto succede negli Stati Uniti, cioè proprio nella patria di quel cinema classico che sembrava decisamente intoccabile fino alla fine degli anni ’50, non senza meravigliarci che un uomo di cinema attento come Demme abbia ignorato quel fenomeno innovativo che avveniva proprio in casa sua, sotto i suoi occhi.

Quando si parla di cinema innovativo americano non si può non richiamare alla mente New York (in contrapposizione anche geografica a Hollywood), e il movimento del New American Cinema e il cinema di John Cassavetes.

Sulle ragioni e radici della nascita del movimento newyorkese occorre in primo luogo andare ad esplorare il malessere sociale e politico causato dalla guerra nel Vietnam e gli entusiasmi collegati, proprio alla fine degli anni ’50, al crollo della dittatura di Batista a Cuba e al successo di Fidel Castro. Questi ed altri eventi politici americani di quegli anni aprirono le porte ad un grande periodo contestativo che durerà quasi 10 anni, fino al 1968 e che non poteva non suggestionare i registi indipendenti (innanzitutto da Hollywood) e spingerli alla ricerca di nuove strade.

Sulle ragioni e radici della nascita del movimento newyorkese occorre in primo luogo andare ad esplorare il malessere sociale e politico causato dalla guerra nel Vietnam e gli entusiasmi collegati, proprio alla fine degli anni ’50, al crollo della dittatura di Batista a Cuba e al successo di Fidel Castro. Questi ed altri eventi politici americani di quegli anni aprirono le porte ad un grande periodo contestativo che durerà quasi 10 anni, fino al 1968 e che non poteva non suggestionare i registi indipendenti (innanzitutto da Hollywood) e spingerli alla ricerca di nuove strade.

E accanto a questi corposi motivi politici occorre soffermarsi, più ampiamente in questa sede, sui motivi più interni al mondo cinematografico, sulle nuove idee che maturano e sulle nuove tecniche, spesso invocate proprio dagli stessi registi indipendenti, quasi come “conditio sine qua non” per potere effettivamente dare vita ad un cinema realmente nuovo anche nei contenuti.

Tutto cominciò col documentario

E se andiamo ad analizzare tutto quello che precede, nel campo strettamente cinematografico, che in qualche modo possa aver influenzato lo sviluppo di un movimento come il New America Cinema e poi, con i dovuti distinguo, il cinema di Cassavetes, non possiamo non ricordare che le prime innovazioni vengono portate avanti dagli autori di documentari.

Può sembrare strano l’itinerario che parte dal documentario per arrivare al cinema. Soprattutto se si pensa che, nel sentire comune dell’americano medio dell’epoca il documentario non ha niente a che vedere col cinema. La prima e più importante ragione è che il luogo ove si può vedere un film è il cinema, mentre il luogo del documentario è la TV, che in America ha fatto passi da gigante rispetto ad altre realtà ed ha assunto una propria fisionomia e autonomia. Al contrario ad esempio della Francia ove non sono state in quei tempi ancora abrogate le regole imposte in precedenza dal Governo di Vichy per motivi propagandistici, che prescrivevano che dovesse essere proiettato un documentario nelle sale prima di ogni film.

Eppure il primo a sentire l’esigenza di profonde innovazioni tecniche in America fu proprio un autore di documentari, Richard Leacock, che viveva la perenne frustrazione di dover girare documentari con l’equipaggiamento pesantissimo in uso a quei tempi, costituito dalla macchina da presa e da un registratore separato da essa. La battaglia di Leacock era tesa ad inventare una struttura più leggera che unificasse i due elementi, macchina da presa e registratore. Il risultato delle sue ricerche fu in certo senso rivoluzionario e si chiamò Auricon Filmagnetic, e cioè una struttura che si portava a spalla, ove c’era tutto il necessario. Forse ancora un po’ pesante ma sicuramente molto efficiente e pratica.

Leacock dunque, portando a spalla il nuovo strumento per le riprese, sperimentò la novità in una serie di documentari, fino ad arrivare al suo lavoro più celebre: assieme al suo collaboratore Robert Drew, utilizzò la recente invenzione, già da lui sperimentata, in un documentario-reportage intitolato “Primary”, sulla battaglia alle primarie del Partito Democratico tra Hubert Humphrey e John F. Kennedy. Una nuova strumentazione dunque al servizio di un argomento reale e politico che appassionava l’uomo medio americano. Il risultato fu un grande successo sui canali televisivi dell’ABC.

Oltre a Primary ci furono altri esempi di documentari impostati con gli stessi criteri e questo nuovo modo di lavorare non mancò di influenzare il cinema, che a sua volta in quei tempi stava “sdoganando” negli USA l’espressione francese “Cinema veritè”. Il risultato fu la nascita di un tipo di cinema come forma di giornalismo e col nuovo tipo di camera concepito da Leacock e poi ulteriormente perfezionata, con il suono perfettamente unificato alle immagini, offriva una nuova forma di immediatezza soprattutto nei dialoghi.

In tal modo si comprende bene come il più grande risultato di una tecnologia più leggera, quale quella alla quale pervenne Leacock, fu una grande intimità nelle interviste e più in generale nei reportage.

“Shadows” di John Cassavetes

Ma ben presto questi risultati furono, con grande spirito innovativo, portati avanti anche nei film di finzione.

Il primo esempio fu sicuramente “Shadows”, un film girato in 16 mm dall’attore John Cassavetes nel 1957 e poi ampiamente ri-girato a distanza di un anno e più. “Shadows” inizialmente era una sorta di improvvisazione teatrale nella quale, sotto forma di intervista, si richiedeva a studenti-attori di interpretare i ruoli di tre fratelli, il primo decisamente nero, il secondo e la sorella minore molto più chiari di pelle. L’improvvisazione funzionò così bene che Cassavetes, proprio partendo da quelle che erano poco più che interviste, decise di sviluppare il materiale girato mostrando i tre fratelli alle prese con il lavoro e con l’amore nel bel mezzo di Manhattan. Il risultato non fu soddisfacente, sia per l’inesperienza del cast, sia per il budget veramente risicatissimo, che aveva creato molti problemi e limitato le possibilità del regista. Ma Cassavetes, con la sua caparbietà e innamorato del suo progetto e convinto di aver trovato comunque una nuova forma di cinema, si rimise al lavoro e ricominciò di nuovo da capo, arricchendo lo scarno canovaccio che era stato il prodotto del lavoro precedente con una rudimentale sceneggiatura, che non bloccava l’improvvisazione degli attori, che a loro volta erano diventati un po’ più esperti e sicuri di se stessi. Il risultato fu quella versione di “Shadows” che noi conosciamo: un bellissimo film che all’epoca dovette sembrare a molti scioccante e che lanciava il guanto di sfida al cinema di Hollywood, che da allora in poi non avrebbe potuto mai più identificarsi in toto col cinema americano.

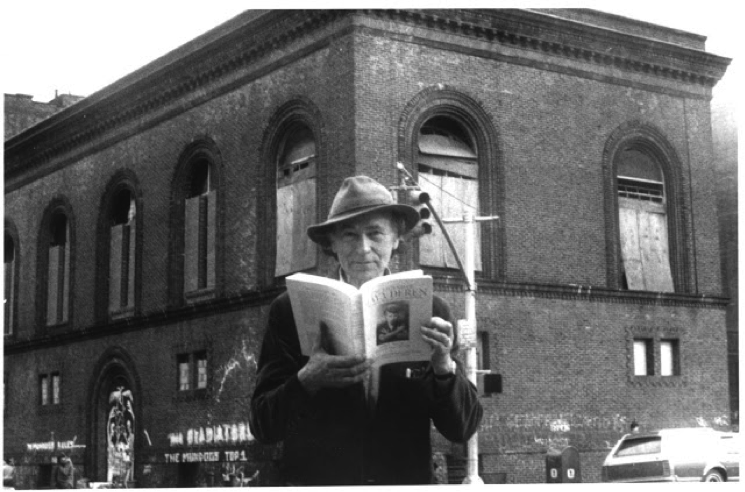

In realtà la storia e la genesi di “Shadows” hanno aspetti romanzeschi. Tutto iniziò ai primi del 1957, allorchè il giovane John Cassavetes fu chiamato alla Radio a fare da testimonial in una trasmissione notturna per pochi nottambuli ad un film che aveva appena finito di girare come attore, un drammone hollywoodiano diretto dal pur bravo Martin Ritt (black listed durante il maccartismo!), intitolato “Edge of the City”, in italiano “Nel fango della periferia”. In quella occasione Cassavetes dimentica (o fa finta di dimenticare) ben presto i sui obblighi promozionali e utilizza lo spazio e il tempo concessigli per lanciare un appello: “«Pensate a quanto sarebbe bello», dice agli ascoltatori, «se a fare film fosse la gente qualunque, e non quei parrucconi di Hollywood che pensano solo al business». E aggiunge: «Volete un film che parli di cose vere, di gente vera? Non avete che da mandarmi i soldi perché ve lo faccia io». La colletta frutterà duemila dollari. Ce ne sarebbero voluti molti altri per produrre e girare ‘Shadow’ ma ormai la pista era stata aperta. Esplicitamente Cassavetes aveva criticato Hollywood coi suoi “parrucconi” ed aveva indicato il suo ideale di cinema, che dovrà parlare di gente vera, della vita, della realtà quotidiana.

Già da questo episodio comprendiamo perché, in una ideale storia universale del cinema scandita dai film che segnano l’innovazione e la rottura rivoluzionaria col passato, sicuramente “Shadows/Ombre” ha un posto di grande rilievo: perché si tratta appunto di un’opera che rompe con la tradizione e che rimette in discussione la natura stessa del linguaggio cinematografico.

Raccontare filmicamente fino ad allora significava ed implicava selezionare (attraverso il lavoro della macchina da presa ed il montaggio) situazioni e scene tutte funzionali allo sviluppo del racconto stesso. Insomma tutto il resto della realtà, non utile nè funzionale al racconto che si vuole narrare, deve necessariamente restare fuori, come inutile o fuorviante, dal film. Con “Shadow” invece la provocazione di Cassavetes consiste nel filmare la realtà così come è, nel suo dissennato accavallarsi di fatti e di episodi che non hanno a loro base alcun disegno funzionale al racconto, nè in sé alcun ordito finalistico o provvidenziale che sia, ma che sono invece semplicemente il regno della accidentalità e delle “ombre”, così come proprio nella vita reale accade.

Dunque: non solo improvvisare (senza alcuna sceneggiatura), ma soprattutto affidarsi alla verità delle emozioni che di volta in volta i fatti suscitano nei personaggi e per essi negli attori, che – lo ha ripetuto spesso Cassavetes – sono l’elemento più importante in un film, essendo ad essi che la storia si deve piegare e non viceversa. Polemizzando con i film “perfetti” di Hollywood (suo perenne bersaglio), Cassavetes fa sua una polemica che è stata anche di Pasolini in Italia ed afferma: “Preferiamo film imperfetti, ma vivi a film falsi…Non vogliamo film rosei: li vogliamo del colore del sangue.”

La storia di “Shadows” è così incredibile e avventurosa, come si diceva sopra, che verrebbe la voglia di farne a sua volta un film. Si pensi alla prima versione di “Shadows”, della quale lo stesso autore rimase profondamente insoddisfatto: la copia di quella versione andò perduta e poi è stata successivamente ritrovata in modo del tutto accidentale.

Jonas Mekas e il New American Cinema

Ma con l’insoddisfazione di Cassavetes non era per nulla d’accordo l’insieme di quel magmatico universo newyorkese di critici, aspiranti registi, scrittori underground che invece erano rimasti entusiasti, per non dire estasiati, dalla prima (e allora unica) versione. Tra gli entusiasti senza limite che salutarono la prima versione di “Shadows”, proiettata in una sala in un paio di tarde serate, spicca il nome di Jonas Mekas, creatore e direttore di una rivista cinematografica di avanguardia chiamata “Film Culture”. Mekas pubblicò una recensione sulla sua rivista nella quale premiò Shadows come the “First Independent Film Award” del 1959.

Altri autori underground furono incoraggiati da “Shadows” a girare nello stesso modo rivoluzionario. E per questo furono segnalati e premiati da Mekas. Nel 1960 toccò alla coppia di registi Alfred Leslie e Robert Frank, autori del film “Pull my Daisy”, significativamente tratto da un racconto di Jack Kerouac. Nel 1961 il gruppo di Mekas premiò il citato documentario “Primary” e poi, nel 1962 fu premiato un altro documentario, “The Connection” di Frank Clarke. E nel 1963 il successo arrise a due film corti del regista di avanguardia Stan Brakhage, “The Dead” e “Prelude”.

Tutte queste scelte potevano sembrare apparentemente casuali, ma in realtà non lo erano. Si trattava di scelte strategiche del gruppo che faceva capo a Jonas Mekas, di cui era diventato l’indiscusso leader, teso a dimostrare che si era ormai formata una nuova, vivace e corposa corrente cinematografica che venne chiamata il “New American Cinema”, insomma un’altra New Wave, che si affiancava, ma con una propria originalità e con proprie caratteristiche, alla varie New Waves europee. La caratteristica del gruppo è che esso è marcatamente Underground e di avanguardia, e rivolto sia alle novità del documentario, sia al film cosiddetto di fiction.

Ufficialmente Jonas Mekas nel 1960, attivissimo più che mai, annunciò la formazione del “New American Cinema Group”, sottoscritto da ben 23 registi indipendenti. E subito dopo, nel 1962, il gruppo di Mekas produsse un manifesto, pubblicato sulla sua rivista “Film Culture” e aprì la rivista stessa ad un dibattito aperto. Il dibattito mise in mostra opinioni molto disparate: tutti erano d’accordo sulla positività del nuovo che stava avanzando, ma pochi erano convinti che potesse realmente darsi vita ad un ampio, coerente ed unitario movimento. Qualcuno, come Amos Vogel, che aveva accolto entusiasticamente nella sua sala cinematografica Cassavetes con “Shadows” (prima versone), nel dibattito promosso da Mekas arrivò a mettere in dubbio che il termine “cinema” fosse appropriato per designare una serie di film più destinati alla Televisione che alle sale.

In questo dibattito non troviamo più il nome di Cassavetes. La rottura con Mekas – e di conseguenza col gruppo del New American Cinema – fu verticale e prese corpo innanzitutto sul giudizio della prima versione di “Shadow”, entusiasta da parte del critico, negativo da parte dell’autore. La rottura avrebbe potuto in qualche modo anche ricomporsi, ma il fatto che Cassavetes si rimettesse dietro la macchina da presa per correggere e in pratica ri-girare “Shadow”, fu accolto da Mekas con grandissimo disappunto e come una sorta di tradimento. Ormai le strade tra il New American Cinema e Cassavetes si erano del tutto separate.

Ma quale era in definitiva la vera materia del contendere? A Mekas piaceva il cinema-verità, fatto di interviste anche sugli argomenti più disparati, con il lievito della più ampia improvvisazione. Un cinema i cui confini col documentario erano diventati sempre più labili, prova ne sia che, come abbiamo visto sopra, gli “awards” che Mekas attribuiva erano di volta in volta destinati a film, o a documentari o a film corti, senza alcuna distinzione.

Cassavetes invece non era d’accordo che in un film non ci dovesse essere una storia, un soggetto racchiuso magari non in una sceneggiatura di tipo tradizionale, ma anche solo in un canovaccio, o in un’idea-madre, che nulla avrebbe tolto all’improvvisazione degli attori nei loro dialoghi. E così “Shadows” diventa, nella seconda versione, la storia di due fratelli e una sorella e del difficile rapporto, per motivi razziali, dei primi due col ragazzo della sorella. Quale era dunque l’idea-madre del film? Ce lo dice in un’intervista colei che ha vissuto più a lungo in compagnia del grande filmmaker, Gena Rowlands. A chi, nel corso di un’intervista le chiese cosa era dunque “Shadows” per Cassavetes, lei rispose, senza esitare, “un film sul razzismo”(3).

Cassavetes dunque vuole conservare i modi della fiction e anzi dargli grande valore ed innestare però sulle sue storie un modo di fare cinema rivoluzionario: un cinema che offre grande libertà agli attori (per lui veri artefici del film), alla loro improvvisazione. “Shadows” è un film girato prevalentemente per le strade di New York, sia di giorno che di notte, con la cosiddetta “tecnica del pedinamento”, tanto cara a Rossellini. Il pedinamento cioè dei protagonisti da parte della macchina da presa, anche attraverso un uso frequentissimo di primi e primissimi piani, in qualche modo favoriti dall’’utilizzazione quasi amatoriale di una camera a 16 mm.

Ma perché mai negli studios di Hollywwod, che Cassavets frequentava come attore, per procacciarsi i quattrini per girare i “suoi” film, quando si gira un film, gli attori non si incontrano mai? La risposta è proprio perché diversa è la funzione dell’attore. Egli dice: “M’è capitato di recitare in un film e di venire a sapere soltanto alla fine che c’era questo o quell’altro attore. Nei miei film ci riuniamo per parecchie settimane, la sera ad esempio, e leggiamo il copione insieme. Ci vogliamo bene, ci conosciamo e lavoriamo insieme da tempo. Gli attori arrivano con dei suggerimenti e io chiedo loro di metterli per iscritto perché talvolta non li comprendo bene. Tutto è discusso, nulla scaturisce solo da me”.

Ma più ancora che di Rossellini, come ispiratore della tecnica del pedinamento, e della grande rilevanza data agli attori, si deve parlare, a proposito della seconda e definitiva edizione di “Shadows”, della omologhe e pressoché contemporanee, se non simultanee, opere del nuovo Free Cinema inglese e della Nouvelle Vague francese. Sergio Arecco, nel suo ormai classico saggio su Cassavetes (4), ci ricorda a tal proposito che già nel 1956 Lorenza Mazzetti inaugura il Free Cinema inglese con una pellicola nata dal “pedinamento” (stavolta in senso proprio letterale) di due sordomuti nei sobborghi londinesi, alle prese con la folla del West End, il lavoro, il chiasso dei pub e dei ragazzini del quartiere. Ne viene fuori un film intitolato “Together”, sul quale mette le mani per montaggio e supervisione colui che viene considerato tra i fondatori del Free Cinema assieme a Karel Reisz, cioè Lindsay Anderson.

E quasi contemporaneamente un’altra regista-donna, Agnes Varda gira in Francia “La Pointe Courte”, vera e propria elegia dei rapporti umani perduti o almeno compromessi all’interno della stagnante e grigia atmosfera della provincia francese. Il film costituisce la logica premessa (direi quasi il prologo) di quel piccolo gioiello che la regista girerà qualche anno dopo, “Cleo dalle 5 alle 7”. Ma sara’ soprattutto Chabrol, dichiarata espressione della Nouvelle Vague, ad influenzare Cassavetes alle prese con la seconda edizione di “Shadows”. Infatti si possono ritrovare medesimi temi e ritmi e pefino affinita’ nella colonna sonora negli Chabroliani “Le beau Serge” e “Les cousins”, entambi del 1959. E del resto giova non dimenticare che il 1959 è anche l’anno in cui esce il primo capolavoro di F. Truffaut, “I 400 colpi”. Tutto questo ragionamento conferma sicuramente la matrice e l’ispirazione in ultima istanza europea del cinema di Cassavetes, se con questa espressione intendiamo però riferirci beninteso al nuovo cinema europeo, quello, erede del neo-realismo italiano, che da’ vita ai movimenti del Free Cinema e della Nouvelle Vague. D’altra parte l’europeismo di Cassavetes lo portò fino a Venezia, ove presentò “Shadows”, che non solo fu bene accolto, ma si guadagnò quell’anno il Premio della critica cinematografica.

E in America? “Shadows” piacque molto al pubblico di New York: il giovane Peter Bogdanovic, che allora curava la programmazione di una sala cinematografica di Manhattan, ricorda che per fare i biglietti per quel film si era formata una fila intorno all’intero edificio (5).

E invece parte importante della critica americana fu molto tiepida, e non solo quella influenzata da Mekas. Ma, a proposito di quest’ultimo, c’è da dire che Il radicalismo polemico del New American Cinema, che pure aveva avuto una grandissima funzione nello scardinare i canoni hollywoodiani, era approdato ad una contrapposizione tra realtà e finzione nel cinema, che cominciava, dopo qualche anno, a diventare stucchevole. Tanto che dal suo osservatorio, il più grande innovatore del cinema italiano, Michelangelo Antonioni, non aveva affatto lasciato cadere il problema, ma espresse pubblicamente la sua veduta, condivisa da molti filmmaker di avanguardia, che la “verità” viene meglio servita e offerta al pubblico attraverso una intelligente fiction, piuttosto che registrando qualunque cosa accada con la camera o col microfono (6).

L’operaio e la donna strana: la rivoluzione di “Una moglie”.

Uno dei film in cui più chiaramente Cassavetes riesce a coniugare alcune delle innovazioni tecniche e comportamentali di cui abbiamo parlato sopra, con un contenuto decisamente rivoluzionario è “Una moglie” del 1974. E proprio per questo vale la pena di soffermarsi su di esso: si può dire che ogni battuta trasuda di spirito anti-hollywoodiano e in qualche caso perfino di odio esplicito verso quel mondo.

Innanzitutto, come assai raramente accade, il mondo descritto nel film è quello della working class. Il protagonista maschile (Peter Falk) è un operaio di origine italiana, Nick Longhetti, che la sera torna stanchissimo dai lavori edili e vorrebbe rifugiarsi nella pace e nella tranquillità della sua famiglia e della sua casa. M questo non è possibile, perché la casa è il teatro di un dramma familiare visto dal suo interno e vissuto con gli occhi della protagonista (una stupefacente Gena Rowlands, nel ruolo di Mabel, candidata all’Oscar per questo film). Un punto di vista che già riconverte e rivoluziona di 180 gradi quanto imposto dai canoni di Hollywood, ove la follia è quasi sempre oggetto e mai soggetto (a meno che non ci sia il riscatto finale!).

Mabel è “strana”, non si adatta ai canoni consueti di una famiglia “normale”, è come se non volesse essere normale. C’è in lei il rifiuto di una vita votata alle mediocrità e al più bieco conformismo. Mabel sente dentro di se che qualcosa non va nella vita che gli è stata propinata e, mancando di una profonda consapevolezza e coscienza, non può andare oltre la “negazione”, il rifiuto istintivo e l’essere “strana” , come la definiscono il marito e gli altri parenti e amici.

Cassavetes a sua volta rifiuta di offrirci con Mabel l’ennesimo dramma psicologico borghese di cui sono pieni i cataloghi degli studios di Hollywood, e, a scanso di equivoci, ambienta il dramma in una famiglia operaia, come si è detto. Questa scelta di Cassavetes ci dà già il senso della “indipendenza” e innovazione: l’essere “strani” non è una prerogativa piccolo-borghese da curare casomai con l’aiuto di un costoso “strizzacervelli”. Mabel è la moglie di un operaio ed è una casalinga e questo rende il suo dramma più intenso e più palpabile. Perché essa è piena di dubbi, vorrebbe accontentare il marito e i parenti, ma proprio non ce la fa, la sua follia è il dubbio, è la mancanza di quelle certezze che invece marito e parenti sfoggiano in ogni momento, quasi sfidando le sue stranezze.

Potremmo sicuramente generalizzare e fare di questa trama e di questa drammatica storia il simbolo dell’intero cinema di Cassavetes. Si perché è tutto il cinema di Cassavetes ad essere un racconto di follia, come unico mezzo per strappare se stessi, i suoi personaggi, alla “normalità”, a quello standard canonico imposto dalla vita borghese (e dai canoni hollywoodiani). Ma per fare questo i suoi personaggi devono mettersi a nudo, devono mostrare le proprie fragilità di anti-eroi, di veri esseri umani in carne ed ossa, all’interno di un tessuto sociale e familiare comune e ordinario, come potrebbe essere quello di chiunque di noi, o del nostro vicino, o del nostro compagno di lavoro. Mabel, come gli altri personaggi di Cassavetes, è parte di una poetica che sarebbe semplicistico riassumere come “poetica dei vinti della vita” o degli sconfitti. È qualcosa di più complesso. Peter Falk ricorda qualcosa di significativo in merito: “La scena del crollo psichico di Mabel (Gena Rowlands) nel film, sono i dieci minuti di cinema tra i più affascinanti, inaspettati, imprevedibili che abbia mai visto. Davvero, in tutta onestà, non la dimenticherò mai.”

Il mondo di Cassavetes è un mondo di anime ferite e le ferite sono procurate da quelli che vengono considerati i capisaldi essenziali del mondo borghese: la società, la famiglia, il perbenismo. Chi osa mettere in dubbio questi valori, chi si ribella ad essi, non può che procurarsi ferite laceranti che lasceranno il segno per sempre, perché quelle “sacre istituzioni” non perdonano chi si ribella ad esse.

Nel contempo “Una moglie” è ricco di novità tecniche e stilistiche, mai fini a se stesse, ma sempre piegate

alle esigenze del racconto: tutto deve essere funzionale a rendere la storia, il film, il dramma in esso raccontato, più vero, più credibile, più vicino alla sensibilità dello spettatore. Solo a questo serve la macchina a mano o la pellicola a volte sgranata e sfocata: una ricerca stilistica che è innovazione perché le sue storie e il suo cinema sono nati e si sono sviluppati sotto il segno del più rivoluzionario espressionismo formale, perché si tratta di storie di “strani” che hanno bisogno di essere mostrate in modo speciale e di cui lo spettatore si deve impossessare col più ampio coinvolgimento possibile. Partendo dallo sguardo e coinvolgendo tutto se stessi nel mondo che Cassavetes ci vuole non solo descrivere, ma farci vivere.

Cassavetes nella critica: un esempio.

Che “Una moglie” debba essere considerato il film-simbolo della poetica di Cassavetes e il suo indiscusso capolavoro è un giudizio che ha trovato concorde la critica più avveduta, anche quella americana, allorchè, sempre in ritardo su quella europea, ha cominciato a rendersi conto della bellezza innovativa del nuovo cinema indipendente. E tra i critici americani uno dei più consapevoli e riflessivi è senza dubbio Roger Ebert (purtroppo scomparso pochi anni fa). Sempre ostile alle graduatorie dei film migliori, ai “top ten”, alle liste di ogni genere, l’unica concessione che fece fu “Great Movies”, e cioè una raccolta di circa 300 sue recensioni di film che egli riteneva al di sopra di tutti gli altri, spiegando che “Uno dei regali che un amante del cinema può dare ad un altro è il titolo di un film meraviglioso da questi non ancora scoperto. Qui ci sono più di 300 riconsiderazioni critiche, dal lontano passato a quello più recente: tutti film che, secondo la mia considerazione, vale la pena che siano chiamati Grandi”.

Ebbene, a proposito di Cassavetes non ha dubbi: “A woman under the influence” (“Una moglie”) è il più grande film del regista newyorkese ed è il simbolo di una filmografia comunque piena di grandi titoli, ove, è il caso di dire, tu veramente stenti, tra tanti capolavori, a deciderti per un secondo posto! Titoli che non a caso sono quasi tutti citati nella recensione di “Una moglie”, come se questo film fosse appunto la summa del cinema del regista di New York. Cassavetes, secondo Ebert è uno di quegli autori, come Hitchcock, del quale vedi pochi secondi di un suo film e subito riconosci l’autore.

Non a caso, egli dice, è sicuramente il più importante rappresentante del cinema indipendente.

Eppure, per una ironia della sorte, il regista indipendente e antihollywoodiano per eccellenza poté essere tale grazie ai fondi che riusciva a mettere insieme col suo lavoro di attore nel cinema convenzionale degli studi, anche con la direzione di registi importanti e non proprio convenzionali al 100%. Ricordiamo ad esempio la sua collaborazione con Polanski come protagonista in “Rosemary’s baby” e con De Palma in “Fury”.

Sarebbe un capitolo di estremo interesse quello che riuscisse a fare luce completa sull’influenza di Cassavetes sul cinema e sui registi successivi. È un capitolo che non è stato mai compiutamente scritto da nessuno, ma solo, di volta in volta accennato. Limitiamoci solo ad una bella intervista di Guido Fink ad Al Ruban, uno dei più stretti collaboratori di Cassavetes, preziosa soprattutto per i ricordi sulla genesi e le difficoltà incontrate girando “Shadows”. Alla domanda di Fink “È giusto dire che alcuni dei nuovi registi di Hollywood – i Fratelli Coen, Ferrara e Tarantino – possono essere considerati come suoi continuatori?”, Al Ruban risponde senza esitazione: “Prima di quelli che ha citato, aggiungerei John Sayles, Woody Allen e Martin Scorsese”.

E se pensiamo ad esempio a quest’ultimo, allorché, giovanissimo, camera in spalla, gira avventurosamente per le strade caotiche di New York, a volta senza neanche il permesso delle Autorità, per realizzare “Taxi Driver”, allora non possiamo che dare ragione ad Al Ruban, perché ci sembra di vedere improvvisamente ritornare, nella realizzazione di quel film, le “ombre” (shadows) di Cassavetes e della sua troupe di amici, parenti e persone della strada.

(1) In effetti “The truth about Charlie” (2002), infelice remake di “Charade” di Peter Stone, fu un film molto mediocre e un flop produttivo notevole. Girato a Parigi, i richiami alla Nouvelle Vague sono insistenti ma poco ispirati. Demme cita soprattutto “Tirate sul pianista” di Truffaut e infatti Aznavour compare in i due scene e canta due canzoni. Cameo per altri personaggi della Nouvelle Vague, come Anna Karina, Agnes Varda, ecc. Ma questo non basta!

(2) Marino Demata: “LA NOUVELLE VAGUE: CONVINTI ACCORDI E VIOLENTI DISACCORDI” in “Carte di Cinema” n° 11 – gennaio 2017.

(3) L’intervista è di Rudolf Mestdagh nel corso di uno special televisivo dedicato a Cassavets nel 1993. Dell’intervista riferisce Guido Fink in ”John Cassavetes: più vero del vero”, Firenze: Festival dei Popoli.

(4) Sergio Arecco: “John Cassavetes” – ed Il Castoro 2009

(5) Peter Bogdanovic: “One of the first” (intervista del 16/11/1993)

(6) Michelangelo Antonioni: “La realtà e il cinema diretto” in Cinema Nuovo n° 167 del febbraio 1964. Ristampato nella preziosissima collezione di saggi “Fare un film è per me vivere” – Marsilio, Venezia 1994, pagg. 53-55.

L’Enfant cinéma

di Barbara Grassi

“Noi mostriamo un’Africa senza eroi,

nella sua quotidianità,

con le sue speranze e le sue sconfitte.”

Sarah Maldoror

Molti cineasti africani hanno trattato il tema della condizione femminile nel Continente. C’è differenza, però, tra rappresentazione e protagonismo. Come mostra l’impegno di pioniere quali Sarah Maldoror o Safi Faye. In Africa, le donne si sono trovate in una posizione ambivalente: lodate come simbolo e soggetto, nelle opere di Ousmane Sembene, Djibril Diop Mambéty e Souleymane Cissé, e come registe, denigrate in termini di produzione. A questo proposito Sarah Maldoror ha dichiarato: “Le donne africane devono essere ovunque. Devono essere nelle immagini, dietro la macchina da presa, in sala di montaggio e coinvolte in ogni fase della realizzazione di un film. Devono essere loro a parlare dei loro problemi”. La presenza femminile, dietro la macchina da presa, aumentò decisamente a partire dagli anni Novanta, insieme agli studi che la riguardano. Soprattutto in Europa e in Nord America. Presso l’Howard University, nella seconda metà degli anni Novanta, Beti Ellerson diede vita ad un importante progetto di censimento e studio sulle donne africane che lavorano in ambito cinematografico. Da una ricerca condotta tra il 2004 e 2011, è emerso che le donne impegnate erano 218 (stima approssimativa). La maggior parte, registe: 178, anche se non mancavano produttrici, attrici, fotografe, truccatrici, montatrici, critici, giornaliste, organizzatrici di festival ed eventi cinematografici. Svariate le occasioni in cui le addette ai lavori ricoprono molteplici ruoli. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la camerunense Thérèse Sita-Bella, (1933-2006) che realizzò il cortometraggio documentario “Tam-Tam à Paris” (1963), incentrato su balli tradizionali eseguiti dal National Dance Company del Camerun, durante il tour parigino svoltosi tra il 1963 e il 1966. La pellicola fu presentata in occasione della Semaine du Cinéma Africain, nel 1969, durante la prima edizione del Festival Panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Pioniera in molti campi, fu la prima giornalista (carta stampata, radio, televisione) e pilota d’aereo in Camerun. Chitarrista e modella professionista, iniziò a lavorare al Ministero dell’Informazione del Camerun nel 1967. Nel 1989, durante un’intervista, dichiarò di avere molti script e idee per film, che sperava di realizzare in futuro. Purtroppo si è spenta nel 2006, mentre preparava l’uscita di un suo libro, senza aver mai realizzato altri progetti cinematografici.

O Efua Theodora Sutherland, (1924 – 1996), nata in costa d’oro, ora Ghana, figura fondamentale per la cultura Africana. Scrittrice, poetessa, autrice per bambini, drammaturga, regista teatrale, cinematografica, televisiva, editore, sostenitrice della cultura Pan Africana. Dagli anni Cinquanta sino alla sua morte, rivestì un ruolo importante nello sviluppo di programmi educativi, letterari, teatrali, cinematografici e televisivi per e sui bambini ghanesi. Il docu-dramma “Araba: The Village Story ”, (ritenuto perduto) girato nel 1967, con l’aiuto dalla rete televisiva americana ABC, racconta la vita nel villaggio di Atwia dal punto di vista di una ragazzina di nome Araba. Il villaggio, che si trova nella Regione Centrale del Ghana, era uno dei luoghi di ricerca sulle tradizioni orali della Sutherland.

La produzione cinematografica di Sarah Maldoror, regista franco-antille, è decisamente più corposa: trentasette pellicole e varie esperienze come aiuto regista. Sarah Ducati nasce in Francia, nel 1939, madre francese e padre della Guadalupa. Negli anni Parigini si forma, frequenta una scuola di recitazione e ispirandosi al cupo antieroe de “I canti di Maldoror” sceglie il suo cognome d’arte. Nel 1956 insieme agli amici, Toto Bissainthe, noto cantante haitiano, Timite Bassori, e Ababacar Samb, fonda la prima compagnia teatrale nera in Francia, Compagnia d’Arte Drammatica “Les griots”. Spiega la Maldoror: “I nostri obiettivi erano quelli di presentare autori, letteratura nera e creare una scuola d’arte per attori africani.” Fra le varie esperienze di quegli anni, ricordiamo l’incontro col regista cinematografico senegalese Alioune Diop e la scoperta dell’impegno militante grazie a Mário Pinto de Andrade, poeta angolano, leader del Movimento Popolare di Liberazione dell’Angola (MPLA), fondatore del Partito Comunista Angolano. Che diverrà suo marito. Nel 1960, Sarah, abbandonò il palcoscenico per dedicarsi attivamente alla lotta di liberazione dell’Africa, unendosi al MPLA. La cineasta ricorda: “Mi sono resa conto che in Africa, il cinema era il mezzo più appropriato per aumentare la consapevolezza politica delle masse, visto che molti erano e sono tuttora analfabete. A quel punto ho deciso di diventare una regista.” Nel ’61, vinse una borsa di studio in Unione Sovietica, per studiare cinema e produzione cinematografica, presso il Moscow Film Academy e lo Studio Gorki a Mosca. Dove Sergei Gerassimov e Mark Donskoy, le fecero conoscere le tecniche e l’ideologia del cinema sovietico. Dopo l’esperienza come aiuto regista di Donskoy, nel film “Hello Children” (1962), si trasferì prima in Marocco e nel 1963, in Algeria dove lavorò come assistente di Pontecorvo. Come ricorda lei stessa: “…Più tardi, in Algeria, sono diventata assistente di Gillo Pontecorvo durante le riprese de “La Battaglia di Algeri” (1966)… Sempre in Algeria ho girato il mio primo film, “Monangambeee”, nel 1969.” Recentemente digitalizzato, è stato presentato fuori concorso, nella sezione Berlinale Shorts, alla 67ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino. Monangambeee! ovvero morte bianca, era il grido d’allarme che passava di villaggio in villaggio, per avvertire dell’arrivo dei commercianti di schiavi portoghesi. Negli anni Sessanta, venne utilizzato come segnale in codice per convocare le riunioni del Fronte di Liberazione Angolano. Il film racconta la lotta quotidiana di un popolo, attraverso la storia di Kurz, una donna che fa visita al marito in carcere a Luanda. Nelle sequenze iniziali vediamo molti uomini trasportati in un carcere, poi l’incontro tra i due coniugi. La donna, prima di andarsene, abbraccia il marito e gli promette un “completo”. La guardia fraintende il significato della parola e informa il direttore dei suoi sospetti. A causa di un malinteso linguistico, l’uomo verrà interrogato e torturato a morte. La sceneggiatura della Maldoror, Mario de Andrade e Serge Michel è tratta da “O fato completo de Lucas Matesso” (1962), racconto dello scrittore e attivista politico angolano José Luandino Vieira, condannato dal governo portoghese a quattordici anni di lavori forzati. Podotto dal Département Orientation et information du Front National de libération, Algeria – Francia, col sostegno ufficiale della Conferenza delle organizzazioni nazionaliste delle colonie portoghesi, con l’assistenza tecnica dell’esercito nazionale algerino, è interpretato da attori non professionisti eccetto Mohamed Zinet (la guardia). Quando uscì vinse la Palma d’Oro del Festival di Cartagine e nel 1971, fu selezionato alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes. L’intento della Maldoror:“A quel tempo, era molto importante che le persone in tutto il mondo sapessero che c’era una resistenza e una repressione in Angola.” La regista non denuncia l’oppressione descrivendola in modo realistico, sceglie invece una rappresentazione metaforica, paradossale, pirandelliana al fine di liberare la propria cultura dallo sguardo dei governi coloniali. Smascherando l’ignoranza e lo scarso interesse dei portoghesi nei riguardi della cultura angolana attraverso un qui pro quo. Il “completo” è un piatto di fagioli e pesce in angolano, che diventa per i portoghesi un vestito. Parola interpretata dalla guardia come un messaggio in codice per avvertire il marito dell’imminente tentativo di appello in tribunale. La descrizione del trattamento crudele riservato a chi attivamente contrasta il colonialismo o semplicemente è ritenuto tale, dal governo, è tutta nelle sequenze del carcere e nell’isolamento di Matesso, quando conversa con una lucertola, che si trova fuori dalla cella, al sole. Metafora della solitudine estrema di un popolo che non viene compreso e non riceve risposta dai colonialisti. La scelta sonora del jazz d’avanguardia dell’Art Ensembe Chicago, interrotta saltuariamente da dialoghi in francese, amplifica le sensazioni di claustrofobia e disperazione delle scene. Una testimonianza di quel cinema militante, che caratterizzerà molte opere della Maldoror. Votate a far nascere una consapevolezza politica nel popolo africano e una legittimazione della lotta di liberazione presso l’opinione pubblica e i governi d’Europa e America.

Nel 1970, in Guinea-Bissau, iniziò le riprese di “Des Fusils pour Banta”, lungometraggio rimasto incompiuto. Il Consiglio Nazionale del Commercio e l’Industria cinematografica algerina le commissionarono un film che documentasse la lotta del Partito africano per l’indipendenza della Guinea e Capo Verde. Il cast era formato da attori non professionisti e da guerriglieri. L’Esercito algerino sperava di usare il film come strumento di propaganda, ma la Maldoror esigeva il pieno controllo sul film. In fase di montaggio, la regista si scontrò con le autorità algerine e fu rimandata in Algeria, decise di lasciarla, per tornarvi solo vent’anni dopo. Le bobine vennero confiscate dall’esercito, a tutt’oggi i sei rulli non sono stati restituiti o identificati. Lo script è incentrato su una giovane donna di nome Awa, che si unisce alla resistenza, dopo che un membro del partito rivoluzionario è arrivato nel suo villaggio rivendicando la lotta in termini di terra e pane. La ragazza si addestra, combatte e partecipa ad importanti operazioni, come l’agguato a quattrocento soldati portoghesi. Infine, perde la vita durante la sanguinosa rappresaglia ad opera delle forze coloniali. Sono stati trovati tre diversi script, ognuno con un finale diverso. La Maldoror, partendo da questo racconto semi immaginario, voleva offrire immagini viste raramente al cinema, il coinvolgimento di donne e bambini nella lotta di liberazione. I fotogrammi di donne armate di fucili e bombe si alternano a scene di vita domestica. Altro elemento inviso all’esercito algerino, che accusò la regista di dare troppa importanza alle donne nella guerriglia. Lei, che aveva vissuto la rivoluzione in prima persona, e le aveva viste trasportare bombe sulle spalle, riteneva di aver il diritto di raccontare la loro storia:“Le guerre funzionano solo quando le donne vi prendono parte”. Ciò che resta del film è una raccolta di fotografie scattate da Suzanne Lipinska durante la lavorazione e i ricordi frammentari dei testimoni ancora vivi, tutto ciò raccolto dall’artista Mathieu Kleyebe Abonnenc nel suo breve diaporama “Préface à des fusils versano Banta” (2011).

L’insurrezione anti-colonialista in Angola viene ripresa in “Sambizanga” (1972), primo lungometraggio della Maldoror. Tratto nuovamente da un’opera di Vieira: “A vida verdadeira de Domingos Xavier”. Sambizanga è il nome di un quartiere operaio di Luanda, dove si trovava una prigione portoghese, tristemente nota per il numero ingente di militanti angolani torturati e uccisi. Attaccata dalle forze del MPLA il 4 febbraio 1961, come per la presa della Bastiglia, simboleggia l’inizio della guerra. La pellicola, ambientata undici anni prima della sua realizzazione, è la storia di una giovane coppia, Domingos Xavier, operaio edile che vive in un villaggio costiero insieme alla moglie Maria e al loro bambino Bastido. Mentre dormono, la polizia segreta entra in casa, lega Domingos e lo carica in auto. Sospettato di essere un’attivista politico, trovato in possesso di un volantino contro il colonialismo, viene portato in città e incarcerato. Sottoposto a brutalità di vario genere, si rifiuta di dare i nomi dei suoi compagni dissidenti e perde la vita. Una sceneggiatura potente, nata dalla collaborazione della Maldoror, Mario de Andrade, Maurice Pons e Claude Agostini, che si prefigge di realizzare un film dal contenuto politico sotteso, in grado di catturare un particolare movimento nella storia della lotta di liberazione angolana, informare gli occidentali della situazione e raccontare la storia di una rivoluzione dalla prospettiva di una donna. Soprattutto far capire le ragioni di tale impegno politico. Gli intenti della regista e del MPLA erano quelli di ottenere la condanna internazionale dell’ingiustizia portoghese e fornire credibilità al movimento, presso la comunità internazionale. Intrecciando tre storie: Il martirio di Domingos, il viaggio di Maria per trovarlo e gli sforzi dei rivoluzionari per accertare l’identità del prigioniero. La macchina da presa segue Maria nel suo viaggio eroico alla ricerca del marito, a piedi, col figlio sulle spalle, la narrazione è scandita dalle sue grida strazianti: Domingos!, e dagli incontri coi funzionari di turno, in uffici e prigioni, che la Maldoror usa come stacchi, sulle scene di tortura subita dal marito. Creando, nello spettatore, un senso di angoscia e il desiderio di salvarlo attraverso Maria. Desiderio reso ancora più urgente e frustrato dall’inconcludente ricerca compiuta dalla donna. Le scene di tortura, senza retorica e la scena poetica e struggente in cui gli altri carcerati lavano, il corpo inerte di Domingos, dal sangue e cantano sommessamente, risultarono estremamente efficaci. In quel momento storico, un decesso, era ancora un atto d’indicibile violenza per l’opinione pubblica. La Maldoror cattura una società sull’orlo del cambiamento. Negli anni successivi, la morte e le lesioni saranno fatti comuni nella lotta per la libertà, come per la repressione. Il film mostra la drammaticità e la necessità di continuare a vivere, in tempi politicamente instabili, attraverso la pena, il canto, le grida strazianti di Maria, che si fanno protesta, denuncia e consapevolezza politica. La comunità, in particolare quella femminile, le viene in aiuto in vari momenti del film e alla fine, le ricorda le sue responsabilità verso suo figlio, verso il futuro dell’Angola. In “Sambizanga” conta la collettività, non il singolo, come dimostrano le scene corali in carcere o di serenità familiare, e solidarietà, che stridono ancor di più con la brutalità dei colonialisti portoghesi. O nella scena finale, dove vediamo gli attivisti ballare, e festeggiare, mentre arriva la notizia della morte di Domingos. Un momento sia di lutto che di gioia, riassunto nella frase che pronuncia Mussunda, uno dei leader del movimento: “Domingos ha iniziato la sua vita nel cuore del popolo angolano”. Questo pensiero cattura lo spirito di “Sambizanga”, la volontà di mostrare lo sviluppo di una forte coscienza politica collettiva che porterà al cambiamento in Angola. Nel 1972, film vinse la prestigiosa Tanit d’Or al Festival di Cartagine. Prodotto in larga parte dalla Guinea-Bissau e Algeria, la regista ha dichiarato: “I francesi ci hanno dato i soldi per fare ‘Sambizanga’, perché l’Angola non era una colonia francese”. Girato in Congo, con un cast formato per la maggior parte da attori non professionisti, congolesi e angolani, coinvolti in movimenti anti-coloniali africani, vede il personaggio di Domingos Xavier, interpretato da un esiliato angolano che viveva in Congo. Maria era impersonata dall’economista Elisa Andrade da Capo Verde. Tra i professionisti: Domingos de Oliveira, attore, drammaturgo, regista e sceneggiatore brasiliano che interpreta il poliziotto che tortura il protagonista. In Portogallo fu proiettato, nel 1974, solo dopo la rivoluzione dei garofani che rovesciò il regime del Estado Novo.

Safi Faye, classe 1943, ha girato sedici film ed stata la prima regista africana ad ottenere un riconoscimento internazionale. A tal proposito, con amara ironia, ha dichiarato: “Visto che ero la prima negra a fare un film, mi hanno notata”. Figlia del capo villaggio di Fad’jal, lavorò come insegnante a Dakar per sei anni, finchè nel 1966, grazie all’incontro con l’etnologo e regista francese Jean Rouch, che l’incoraggiò a studiare etnografia, e interessarsi al cinema come strumento etnologico, trovò la sua vera vocazione. Nel 1969, si trasferì a Parigi per studiare antropologia e etnografia all’ Ecole Pratique des Hautes Etudes, nel ’72 s’iscrisse alla Louis Lumière Film School e nel ’79-’80, studiò produzione video a Berlino. Per mantenersi agli studi lavorò come modella, attrice e doppiatrice cinematografica. Esordì come attrice ne “Petit à petit: lettres persanes” (1971), di Jean Rouch e come regista coi cortometraggi “La passante”, (1972) e “Revanche”, (1973), realizzato con l’aiuto di altri studenti dell’Ecole è la storia di un squilibrato che vuole scalare il ponte Neuf, il più antico di Parigi. Ma come in Amleto, c’è del metodo nella sua follia. “La passante”, invece, è un lavoro intimista, ispirato alla poesia “A une Passante” di Baudelaire. Girato in bianco e nero, con una colonna sonora fatta di musica e poesia, ma nessun dialogo, narra la storia di una bella donna africana (interpretata dalla stessa Faye) che arriva a Parigi e passeggia per le strade. Come in un sogno, nota che tutti la guardano, affascinati e incuriositi. Tra i suoi ammiratori la macchina da presa sceglie un bianco e gli permette di sognare. Egli fantastica di portare la ragazza a cena in un ristorante. Poi sceglie un uomo di colore, che immagina la giovane mentre gli prepara un pasto in casa. I loro pensieri rispecchiano la concezione dei rispettivi ambiti culturali, il rapporto col cibo, il modo di cucinare, di consumare i pasti, e altre concezioni che influenzano le interazioni con l’altro sesso. Il cibo indagato come mediatore e rivelatore culturale, tornerà in “Ambassades nourriciers”, documentario del 1984. La regista, ci parla della solitudine, dell’immigrazione e integrazione, della condizione di colei o colui che passa, e non mette radici, di chi è diviso tra due culture, col corpo si trova in Francia, ma col pensiero in Africa. Frutto dalla sua esperienza di straniera a Parigi. Il tema dell’esilio e dei suoi effetti psicologici ricorre lungo tutta la sua produzione, così come la piccola storia che da il quadro d’insieme, il profilo autobiografico, e la cura nella costruzione della colonna sonora, dove l’elemento extradiegetico diviene intradiegetico veicolando significati, sentimenti, emozioni. “Kaddu Beykat” (1975), primo lungometraggio scritto e diretto dalla Faye, ambientato nel suo villaggio, Fad’jal, nel sud del Senegal, non è il classico documentario etnografico. Circa la sua gestazione la Faye ha spiegato :“Un giorno ho capito che potevo usare le informazioni di sociologia ed economia per fare un film. Così ho creato una piccola storia d’amore tra un uomo e una donna che non potevano sposarsi a causa della difficile situazione economica del loro paese. Così fu l’inizio di “Kaddu Beykat” che non significa Lettere contadine, come traducono alcuni, ma Parola, Parole dei contadini. O ai contadini. Ho incluso, tuttavia, una lettera in questo film per mostrare al mondo e sottolineare, il modo in cui vivevano”… “Non vedo la differenza tra documentario e fiction: sono capace di parlare solo della società da cui provengo”. Finanziato dal Ministero della Cooperazione francese è stato girato in tre settimane, con una troupe composta oltre che dalla Faye, da suo zio, come tecnico del suono e da un cameraman francese, ed è dedicato al nonno della regista, presente come attore e deceduto undici giorni dopo la fine delle riprese. Selezionato a Cannes nel ’75, ottenne il riconoscimento internazionale, vincendo premi prestigiosi come il Georges Sadoul e il premio della Critica Internazionale del Cinema al Festival di Berlino nel 1976. Inizialmente vietato in Senegal, fu proiettato nei cinema tedeschi e francesi nel 1976. Nella prima parte, il ritratto del villaggio ad opera della voce fuori campo della regista, che legge una lettera indirizzata ad un amico, sottolineata da immagini taglienti, in bianco e nero, di ambienti rurali, impoveriti dai prezzi fluttuanti delle poche colture, retaggio coloniale che ancora li limita. La cinepresa è fissa, sugli agricoltori nei campi aridi, i canti di lavoro, gli attrezzi irregolari e improvvisati, i bambini sulle spalle delle madri mentre lavorano. Per passare poi alle testimonianze dirette degli abitanti del villaggio, accettando anche i loro consigli su cosa filmare. La Faye è attenta a mostrare la cultura africana dall’interno, piuttosto che come osservatore obiettivo. Si parla di siccità, della necessità di variare le colture, oltre quella delle arachidi, promossa dal governo senegalese su richiesta delle multinazionali americane. La seconda parte narra la storia di Ngor e Coumba. Da due anni, Ngor desidera sposare la ragazza, ma anche quest’anno la siccità ha influenzato negativamente il raccolto, commerciabile solo una volta all’anno e il ragazzo e la sua famiglia, non possono permettersi la dote di Coumba. Così Ngor si reca a Dakar, per cercare un lavoro, ma invece di arricchirsi, viene sfruttato. Ritorna la dura vita rurale e i suoi problemi, la denuncia della corruzione nella nuova classe media nera e a ciò, si aggiunge il tema dell’esodo verso le città o l’estero. In città, non esistono relazioni di reciproco sostegno come avviene nel villaggio, ma solo sfruttamento, disoccupazione, imbrogli, come accade al protagonista: “Hai lavorato certo, ma non abbastanza bene. Vattene, e non vedrai la paga promessa”. Non mancano le scene ricche di tagliente ironia verso la Francia, come quella in cui il maestro del villaggio legge ad alta voce, le dichiarazioni dei rappresentanti del governo francese, sul giornale . Parole che hanno poca rilevanza per la loro sopravvivenza quotidiana, come rivela uno dei presenti: “Per me, la politica significa solo, mangiare un pasto al giorno, per sei mesi l’anno”.

Il progetto di “Mossane”, suo secondo lungometraggio, iniziò nel 1990, ma a causa di problemi con i produttori francesi, ottenne i fondi per realizzarlo solo nel 1996. Co-prodotto dalla televisione francese, tedesca e inglese è un melodramma che racconta la storia di una ragazza senegalese, di nome Mossane, che vive nel villaggio rurale di Mbissel. Dove le tradizioni sono molto radicate e si tramanda una leggenda che racconta della nascita, ogni secolo, di una bambina che morirà a causa della sua bellezza. I cattivi presagi avvolgono Mossane, che a quattordici anni è già considerata di straordinaria bellezza. Nessuno può resistere alla perla di Mbissel, persino suo fratello, Ngor, ne è affascinato. La ragazza, secondo l’usanza, alla sua nascita è stata promessa in sposa, la scelta è caduta su Diogoye, uomo piuttosto ricco e molto più grande di lei, emigrato in Francia. Diogoye, nel corso degli anni, ha fornito alla famiglia della ragazza molti regali, inclusa la dote, ed ora ha chiesto di sposarla per procura, per poi farsi raggiungere in Francia. Mossane, però, s’innamora di Fara, studente universitario povero, che la ricambia. La ragazza, divisa tra i propri sogni, i desideri dei genitori e le tradizioni, decide di ribellarsi e il giorno del matrimonio si rifiuta di sposare Diogaye. Dopo aver sfidato tutte le convenzioni fugge e s’ imbarca in una canoa sul fiume, ma la sua bellezza è tale da far innamorare anche gli spiriti, che pretendono la sua vita. La libertà coincide con la morte, il suo destino si compie come da profezia. Attraverso le canzoni della colonna sonora, la regista crea un’atmosfera che ricorda le tragedie greche, dove il coro commenta l’azione e gli esseri soprannaturali intervengono sul destino degli esseri umani. Ben rappresentate le figure di una società sospesa tra tradizioni ed esigenze di modernità, come il viandante saggio, il griot o lo studente universitario e l’immigrato, che ha fatto fortuna, ma rimane ancorato a usanze del luogo d’origine. Un ritratto della società in forma di favola senza lieto fine, debitore della tradizione orale, archetipi simili alla tragedia greca: la profezia, la bellezza fonte di sventura, l’attrazione incestuosa da parte di un consanguineo, l’amore impossibile, il sacrificio, la ribellione vana contro il destino e le tradizioni, infine la morte, che s’innestano con una spietata realtà sociale, che riguarda spesso anche le donne dell’area mediorientale: solitudine, matrimonio combinato, poligamia, tradizione e credenze, la modernità, il desiderio di poter decidere della propria vita. L’elemento di novità è rappresentato dall’ampio spazio riservato alla storia d’amore, che nel contratto matrimoniale non è necessario, e dove al primo posto c’è il fattore economico. A differenza dei precedenti lavori, dove la Faye, utilizzava uno stile più legato al documentario, in “Mossane” prevale la finzione, nonostante il villaggio e i problemi della vita rurale facciano da sfondo alla vicenda. Le donne nei film della Faye, sono sempre sospese tra desideri, esigenze di vita quotidiana, tra l’oggi e i miti, riti di una tradizione millenaria. Mossane, considerata un’eroina moderna, è diventata il vessillo dei movimenti femministi africani. Ma, come ha spesso ribadito la regista: “’Mossane’ non è un film femminista, è un film sulla libertà, l’indipendenza in rapporto a un contesto sociale particolare, quello del Senegal”. Il film, dedicato al coraggio e alla resistenza delle giovani generazioni, si sviluppa attraverso un linguaggio poetico, fatto di sguardi, movimenti dei corpi, uso della musica e del rito, che si fanno segni della lotta della protagonista. Poetica esaltata dal montaggio della Davanture, che sottolinea il cambiamento di ritmo, sino a farsi schizofrenico nelle scene finali. Grazie all’uso del colore della fotografia di Jürgen Jürges, e ai temi musicali della cantante e attrice senegalese Yande Codou Sene. Non manca un ringraziamento rivolto a Jean Rouch. Proiettato nella sezione Un Certain Regard al Festival del Cinema di Cannes del 1996 e al Toronto International Film Festival nel 1997, uscì nelle sale di Francia e Germania solo nel ’98, ritardo dovuto ad un conflitto con la produzione.

SAGGI

LA SAGA DI “ALIEN” – FENOMENOLOGIA DELLO XENOMORFO

di Riccardo Poma

La saga di “Alien” – che per ora conta sei film, esclusi gli spin-off – è certamente una delle più popolari ed apprezzate di sempre. Le (dis)avventure spaziali degli ignari astronauti alle prese con i mostri alieni chiamati “xenomorfi” coinvolgono gli spettatori perché, sostanzialmente, si ispirano all’atavica paura umana dell’ignoto. Ma la fortuna della saga è dovuta anche ad una formula azzeccata che fa incontrare le ambientazioni tipiche della space-opera con le atmosfere e gli stilemi tipici dell’horror di mostri. Altra scelta rischiosa ma vincente, portata avanti anche coi nuovi “Prometheus” e “Covenant”, è quella di catapultare dentro questo pastiche di generi cinematografici tipicamente maschili – fantascienza, horror, ma anche azione – una protagonista femminile. Una scelta che assume un valore aggiunto se si pensa che uno dei temi cardine della saga è proprio quello della maternità. Negli anni la saga è stata oggetto di molte interpretazioni, da quella sessuale/sessuofoba della scrittrice femminista Ximena Gallardo (la bocca dello xenomorfo sembra sia una vagina dentata che un pene eretto) a quella “sociale” del filosofo Kevin Decker (il sangue acido dell’alieno come metafora delle malattie veneree). L’unica cosa certa è che, come ogni grande saga che consideriamo cult (da “Star Wars” a “Harry Potter”, da “Il signore degli anelli” agli zombi di Romero), quella di “Alien” può prestarsi a infinite chiavi di lettura che la rendono continuo oggetto di studio. I sei film hanno visto susseguirsi quattro registi che, senza mai snaturarne gli elementi di fondo, hanno saputo portare al franchise lo stile e le riflessioni tipiche del loro cinema. Complimenti dunque a Fox, che ha lasciato spazio ad artisti anche molto diversi tra loro riuscendo comunque a garantire un file rouge che si è sviluppato coerentemente di capitolo in capitolo.

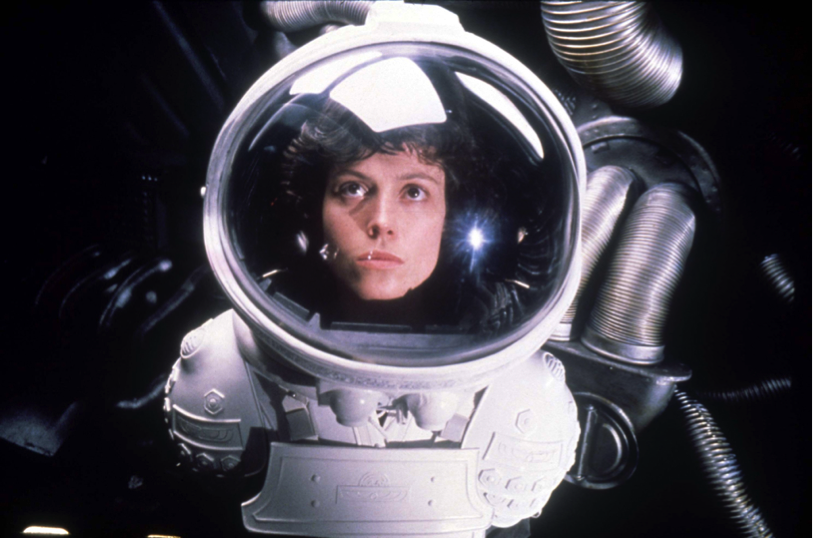

“Alien” di Ridley Scott

Nel 1979 esce “Alien” di Ridley Scott, prodotto da Century Fox e basato su uno script di Dan O’Bannon (già sceneggiatore del pregevole “Dark Star” di John Carpenter) e Ronald Shusett. Nel 2122 l’equipaggio della nave da carico Nostromo, nello spazio per cercare e portare sulla terra combustibili minerari utili al fabbisogno energetico, intercetta una richiesta d’aiuto proveniente da un pianeta sconosciuto; giunti alla fonte del segnale, gli uomini e le donne dell’equipaggio non si accorgono di essersi portati a bordo un temibile alieno che sembra avere come unico obiettivo il loro sterminio. Alla fine l’unica sopravvissuta risulterà essere il tenente Ellen Ripley (Sigourney Weaver), secondo ufficiale della Nostromo. L’incredibile design dell’alieno fu sviluppato dall’artista svizzero Hans Ruedi Giger e realizzato dal grandissimo Carlo Rambaldi. Sull’aspetto scelto per il mostro, il sociologo italiano Carlo Bordoni sostiene che “lo xenomorfo fa paura proprio in virtù di ciò che siamo disposti a riconoscere di umano in lui, come di fronte a una velata minaccia di ciò che potrebbe diventare l’uomo in un luogo e in un futuro remoti, senza più alcun legame culturale o comportamentale con l’oggi”. In pratica, l’alieno non è altro che un’aberrazione di ciò che spesso già siamo: esseri che per sopravvivere diventano meschini, violenti e disposti a tutto.

A livello di trama le ispirazioni di O’Bannon e Shusett erano abbastanza esplicite: i più attenti notarono molte somiglianze di trama col cult nostrano “Terrore nello spazio” (1965) di Mario Bava, ma l’idea di base doveva molto anche ad un vecchio racconto di A. E. Van Vogt dal titolo “Discord in Scarlet” (lo scrittore minacciò querele, ma Fox lo quietò con un lauto accordo economico). La regia di Scott ricorda quella di Stanley Kubrick tanto è controllata, sinuosa, simmetrica: un rigore formale che accentua la suspense e, senza alcuna fretta (il mostro appare dopo un’ora di film), traghetta lo spettatore verso la sanguinolenta caccia all’uomo della seconda parte. La macchina da presa, perennemente ad altezza nuca, fiata sul collo dei terrorizzati protagonisti e contribuisce a creare un clima di claustrofobica angoscia. Non solo. Celando il mostro e mostrandolo raramente per intero, Scott fa di necessità virtù: da un lato sopperisce alla palese artificiosità dei trucchi (si trattava di pupazzi animati, mica di computer grafica), dall’altro stuzzica lo spettatore creando una paura basata sul non visto, sull’indefinito e sull’indefinibile. Altri contributi tecnici notevoli del film sono il sound design, un inquietante tessuto sonoro di rumori e musica che inquieta e disturba, e il sapiente uso della luce che crea un clima onirico e allucinato.

Insomma, non è un’esagerazione sostenere che “Alien” sia, a livello stilistico, un film da scuola del cinema. E che, a partire da una trovata narrativa decisamente “a la Hitchcock” (il protagonista – Dallas/Tom Skerrit – muore dopo un’ora di film e lascia il posto ad un altro personaggio – Ripley/Sigourney Weaver – come accadeva in “Psyco”), si rivela tutt’altro che un horror convenzionale. Così come poco convenzionali sono i temi affrontati. Innanzitutto, i protagonisti del film non sono scienziati interessati alla conoscenza e all’esplorazione come accade in ogni space-opera che si rispetti: si tratta piuttosto di semplici operai che, stipendiati da corporation (la Weyland, in questo caso), vagano per l’universo cercando di sopperire al fatto che la Terra sia oramai inabitabile e priva di risorse energetiche. Questa totale assenza di poesia rivela un notevole pessimismo di fondo, sottolineato anche dal ruolo negativo della tecnologia: non solo astronavi e strumenti sono già in disfacimento (la sala macchine della Nostromo pare quella del Titanic), bensì addirittura i frutti più innovativi del progresso umano – come gli androidi – si rivelano infine controproducenti (sono disposti a sacrificare gli umani pur di portare lo xenomorfo sulla Terra per essere studiato). L’androide Ash (Ian Holm), tornando all’eterno dibattito sul rapporto tra scienza e suoi limiti imposti dalla morale e dall’etica, considera l’alieno un essere perfetto perché non è offuscato dalla coscienza e dunque non possiede debolezze. Tuttavia, alla fine, Ripley vince su di esso utilizzando la propria astuzia e la propria intelligenza per sopperire alla propria debolezza fisica, cioè alla propria imperfezione. Come dire: rispetto allo xenomorfo gli umani saranno pure esseri geneticamente imperfetti, ma è proprio questo a renderli degli esseri umani.

“Aliens” – Scontro finale di James Cameron

Il grande successo del film di Scott spinge la Fox a mettere in cantiere un seguito, uscito nel 1986. A dirigerlo viene chiamato James Cameron, reduce dal successo di “Terminator” e “Rambo II”. Dopo 57 anni di ipersonno nella navetta di salvataggio della Nostromo, Ripley è intercettata e risvegliata. Una volta scoperto che il pianeta del primo film è stato colonizzato ma che ora non arriva più alcuna trasmissione da esso, Ripley accetta suo malgrado di accompagnarvi scienziati e marines. Qui, dopo aver trovato una bambina, unica superstite, scoprirà un vero e proprio alveare comandato da una regina aliena. Meno concettuale e decisamente più “bad-ass” del primo (personaggi duri e puri, battutone da caserma), questo sequel si stacca dalla suggestioni kubrickiane del primo e punta molto sull’azione, senza tuttavia mai rinunciare alla suspense (la prima parte coi marines che arrivano sul pianeta è da brividi) o alle riflessioni “alte”. La macchina da presa si muove velocissima, il montaggio si fa frenetico e le scene riflessive non sono altro che preludi all’azione. Anche a livello tematico il film è un Cameron a 18 carati: c’è la passione per mezzi di trasporto e armi, la fascinazione per l’ambiente militare e gli scontri a fuoco, c’è l’idea di una tecnologia buona e davvero amica dell’uomo (questa volta il cyborg Bishop – Lance Henriksen – è un personaggio positivo, e alla fine Ripley ha la meglio sul mostro sfruttando il suo aiuto e quello di un esoscheletro meccanico da carico). Più consapevole e decisa (anche perché ormai conosce il nemico), Ripley se ne sta a guardare per un’ora e poi si lancia attivamente nella battaglia.

Forti diventano in questo sequel i temi della femminilità e della maternità: l’alieno che depone le uova è una vera e propria regina, dunque una femmina ed una madre; non è difficile considerarla la controparte mostruosa della stessa Ripley, che qui si scopre anche madre nell’interfacciarsi con la piccola Newt, unica superstite della colonia. Lo scontro tra Ripley e la regina è lo scontro tra due femmine dominanti che lottano per salvaguardare la propria specie, ma anche quello tra due madri che lottano per tenere in vita le rispettive progenie. Alla fine del film si salvano soltanto il caporale Hicks (Michael Biehn), Newt (Carrie Henn) e la stessa Ripley, andando così a formare una sorta di famiglia improvvisata in cui tuttavia sono molto chiari (e non convenzionali) i ruoli: la donna, Ripley, è colei che prende le decisioni e salvaguarda l’integrità della famiglia mettendo sé stessa davanti a tutto; la figlia, Newt, è il bene supremo da proteggere e salvaguardare; l’uomo, Hicks, è un vero duro ma non ha voce in capitolo sulle scelte legate alla famiglia, sempre e comunque governata da Ripley (usando un’espressione poco accademica ma significativa, è lei che porta i pantaloni). Ecco che, ancor più che nel film di Scott, è la donna con le sue scelte il fulcro attorno a cui ruotano le vicende della saga. Continua anche il discorso sui limiti della scienza: di nuovo, le corporation e i governi sono disposti a tutto pur di portare sulle Terra lo xenomorfo, ufficialmente per studiarlo, ufficiosamente (come pensa anche la stessa Ripley) per trasformarlo in un’arma potentissima. Questa riuscita commistione di azione e riflessioni profonde fa di “Aliens – Scontro finale” uno dei capitoli della saga più apprezzati di sempre sia dal pubblico che dalla critica.

“Alien³” di David Fincher