Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 2.1 L’AMORE AI TEMPI DEL NOIR “Unlucky to love you”, il nuovo film di Mauro John Capece di Marcello Cella

- 2.2 INTERVISTA CON MAURO JOHN CAPACE a cura di Marcello Cella

- 2.3 ZURLINI ULTIMO IN DVD “IL DESERTO DEI TARTARI” di Tullio Masoni

- 2.4 SUSPENSE ED ESTETICA: IL “NEW HORROR” DI JOHN CARPENTER di Roberto Lasagna

- 3 SAGGI

- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 5 FESTIVAL ED EVENTI

- 6 STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO

- 7 OCCHIO CRITICO

- 7.1 “AMUSIA”: PRIMO LUNGOMETRAGGIO DI MARESCOTTI RUSPOLI di Paola Brunetta

- 7.2 LA TONALITA’ DI “IO CAPITANO” di Tullio Masoni

- 7.3 “IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI di Tullio Masoni

- 7.4 TRANSILVANIA “ANIMALI SELVATICI” DI CRISTIAN MUNGÌU; “EL CONDE” DI PABLO LARRAÌN di Paolo Vecchi

- 7.5 IL BLU DEL CAFTANO di Marco Incerti Zambelli

- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 9 PANORAMA LIBRI

- 10 CREDITS

ABSTRACT

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

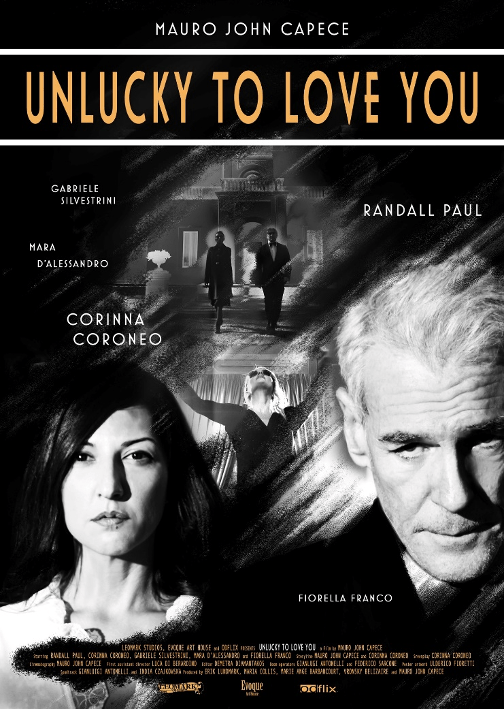

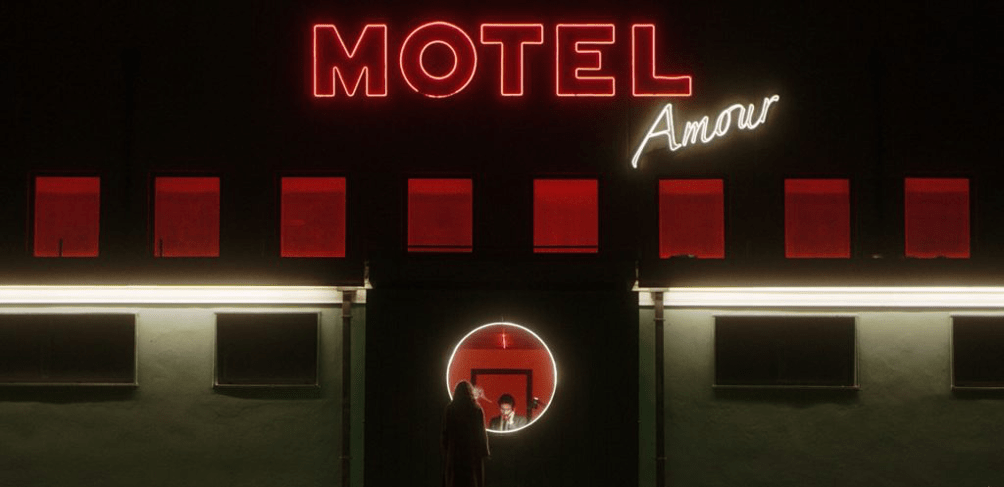

L’AMORE AI TEMPI DEL NOIR – “UNLUCKY TO LOVE YOU”, IL NUOVO FILM DI MAURO JOHN CAPECE di Marcello Cella

Un uomo solitario, dj per passione e per necessità, ricorda la propria storia tormentata con la bella ballerina Chantal e la misteriosa dark lady Lucrezia sfociata in un delitto e in una fuga nell’anonimato, mentre la polizia indaga. Noir condito con whisky e blues come nella più classica tradizione del genere, ma girato in una Puglia dai colori pop, a metà strada fra la pittura di Edward Hopper e la California più psichedelica.

INTERVISTA CON MAURO JOHN CAPECE a cura di Marcello Cella

Nuova intervista a tutto campo con il regista di “Unlucky to love”, sulle suggestioni musicali e pittoriche del suo film noir, sulle enigmatiche figure femminili che lo popolano, sul suo modo di essere regista indipendente, sull’ironia sottile delle sue storie, sulla feroce lotta di classe che affiora in molti suoi personaggi, sul suo lavoro con gli attori, sul condizionamento delle piattaforme, e sulla sua grande attrice-musa e fondamentale collaboratrice Corinna Coroneo.

ZURLINI ULTIMO IN DVD – “Il DESERTO DEI TARTARI” di Tullio Masoni

Dal romanzo di Dino Buzzati, 1940. Un film sulla finitezza umana e il Destino. Ultima opera di Valerio Zurlini, 1976, la cui dimensione spettacolare sembra poco compromessa dal piccolo schermo.

SUSPENSE ED ESTETICA: IL “NEW HORROR” DI JOHN CARPENTER di Roberto Lasagna

John Carpenter è un cineasta portatore di una visione che, in non pochi episodi della sua filmografia, aspira a ribadire la torbida e stoica sopravvivenza di individui tenuti al margine del sistema, ma inevitabilmente carichi di un disincanto che ne lascia intendere la singolare politicità. Una condizione costretta a confrontarsi con scenari di collasso dei diritti, con le magagne e le grandi contraddizioni di un’America dal volto ingannatore.

SAGGI

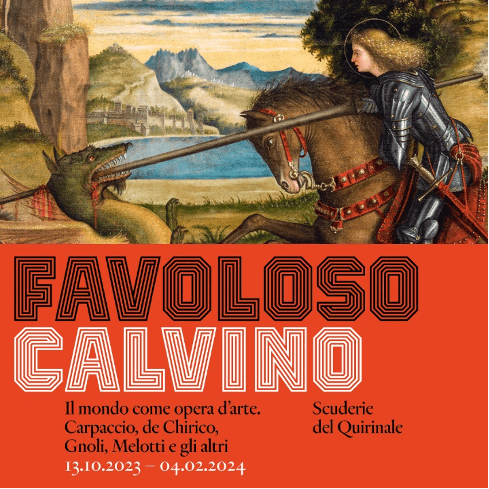

ITALO CALVINO E IL CINEMA di Maurizio Villani

L’articolo, prendendo spunto dalla Mostra alle Scuderie del Quirinale a Roma, ricostruisce il complesso rapporto di Italo Calvino con il cinema a partire dalla passione dello scrittore per la settima arte fino alle collaborazioni giornalistiche e ai contributi teorici sul nesso tra cinema e letteratura.

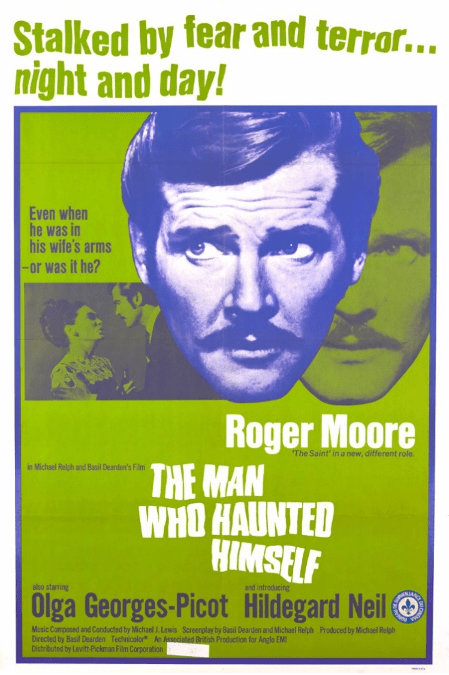

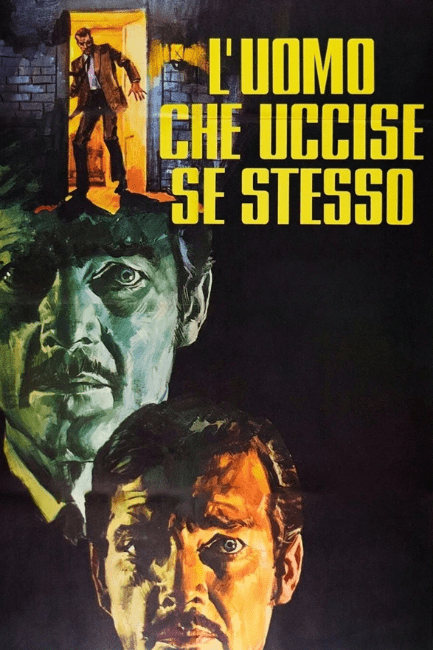

ROGER MOORE 007 E LO STRANO CASO DEL SIGNOR PELHAM di Mario Galeotti

Attore brillante capace di dare un tocco speciale e ironico ai suoi personaggi, Roger Moore è noto per essere stato il terzo volto ufficiale dell’agente segreto 007, alias James Bond, in ben sette film girati tra il 1973 e il 1985. Confinato nel cliché dell’uomo d’azione ed elegante seduttore, nel corso della sua carriera Roger Moore ha avuto anche qualche rara occasione di proiettarsi verso nuovi orizzonti artistici, come nel 1970 quando, a ridosso dell’enorme successo della serie televisiva “The Saint”, fu protagonista del thriller diretto da Basil Dearden “L’uomo che uccise se stesso” (“The Man Who Haunted Himself”), un film che gli permise di affrancarsi temporaneamente dalla prevedibilità del typecasting.

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

VENTESIMA EDIZIONE DI SEDICICORTO FORLI’ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL di Paolo Micalizzi

Resoconto su un festival giunto alla ventesima edizione che fa di Forlì la capitale del cortometraggio Internazionale. Dichiarazioni del direttore artistico Gianluca Castellini ed elenco dei Premi principali.

FESTIVAL ED EVENTI

VENEZIA. UNA MOSTRA DEL CINEMA CHE RISCUOTE SEMPRE PIU’ SUCCESSO. I PREMI PRINCIPALI di Paolo Micalizzi

Commenti sui principali Premi assegnati dalla Giuria ufficiale ma anche dai Premi collaterali. Ed evidenziazione dei numeri della Mostra che testimoniano un interesse sempre maggiore di pubblico , giornalisti ed operatori culturali.

LA XXIV EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE di Paolo Micalizzi

Resoconto su di un Festival che quest’anno ha reso omaggio ad autori un po’ dimenticati ma meritevoli di essere ricordati come Nico Cirasola e Gianni Minà, ha proiettato in anteprima, alla presenza di registi ed attori, sei film di interesse per le sale cinematografiche. Menzione dei Premi assegnati. Eventi collaterali.

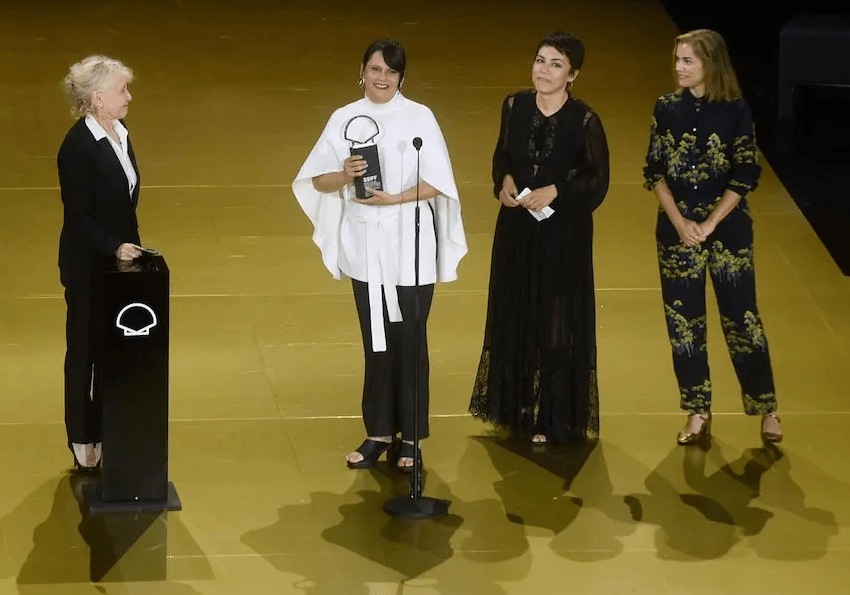

“O CORNO” CONCHIGLIA D’ORO DEL 71° FESTIVAL DI SAN SEBASTIAN di Alessandra Pighi, Xoxan Villanueva

Trionfo storico per la regista nata a San Sebastiàn, Jaione Camborda, che con “O Corno” è diventata la prima regista spagnola a vincere la Conchiglia d’Oro per il Miglior Film. I due Premi Donostia sono stati assegnati al regista giapponese Hayao Miyazaki, uno dei grandi del cinema d’animazione mondiale, e al regista spagnolo, Victor Erice.

STORIA DEL CINEMA IN FORMATO CORTO di Roberto Baldassarre

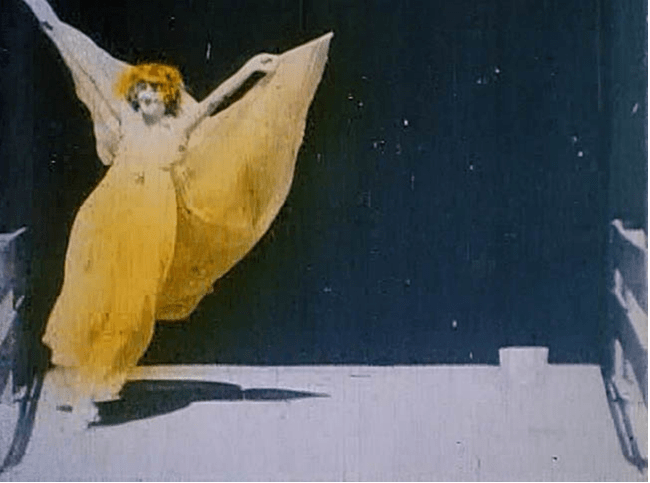

“FILM WITH THREE DANCERS” di Roberto Baldassarre

Come in “Bleu Shut”, opera analizzata nel numero 29, anche “Film with Three Dancers” è un cortometraggio che fa largo uso della sperimentazione. Il movimento del cinema cristallizza il movimento della danza.

OCCHIO CRITICO

“AMUSIA” di Paola Brunetta

“Amusia”, primo lungometraggio di Marescotti Ruspoli, è un’opera singolare: fredda, geometrica, lineare ma anche calda e irregolare e spiazzante. Al centro del racconto c’è la patologia del titolo, che rende biologicamente incapaci di decodificare la musica; ma ci sono anche due ragazzi e la loro voglia di conoscersi che diventa qualcosa di diverso, e di più importante; e l’originalità di un’opera prima decisamente matura, che lavora sul visivo (gli spazi, i paesaggi…) per parlare dell’uditivo e per compensarlo.

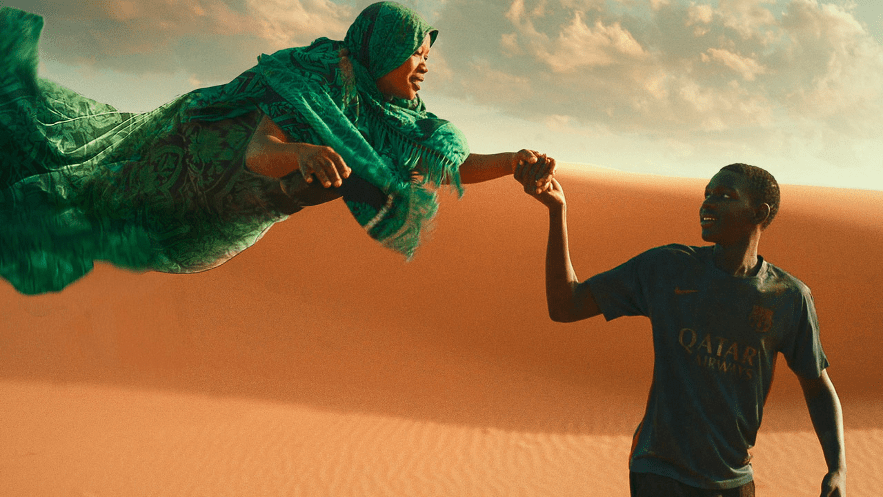

LA TONALITA’ DI “IO CAPITANO” di Tullio Masoni

Il tono, il colore, e la sensibilità antropologica che rinviano a “Lettere dal Sahara” di Vittorio De Seta. Realtà in forma fiabesca nel solco di una tradizione letteraria antica.

“IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI di Tullio Masoni

La memoria del ’56 ungherese e il sogno che scelte diverse nel PCI avrebbero liberato energie migliori per il cambiamento. Un film che ha suscitato prevedibili polemiche, dividendo fra loro anche gli ammiratori di Moretti.

TRANSILVANIA: “ANIMALI SELVATICI” DI CRISTIAN MUNGÌU di Paolo Vecchi

In Transilvania convivono rumeni, ungheresi e tedeschi. A questo coacervo di etnìe e lingue si aggiungono gli immigrati di pelle nera, verso i quali il protagonista finisce per dimostrarsi intollerante, lui che in Germania era stato a sua volta discriminato. Mettendo in scena il magma che si nasconde nelle intercapedini delle tradizioni di ciascun popolo, “Animali selvatici” affronta dietro il paravento della metafora il tema attualissimo della difficile integrazione europea degli stati un tempo nell’orbita dell’ex impero sovietico.

“EL CONDE” DI PABLO LARRAÌN di Paolo Vecchi

“El Conde” parte da un’idea molto originale, che offre una lettura in chiave horror della politica, capovolgendo cioè la vettorialità di quella teorizzata da Kracauer nel classico “Da Caligari a Hitler”. Attua inoltre una contaminazione tra mitologia, letteratura e cinema di matrice europea – Vlad Dracul, Stoker e il romanzo gotico, Murnau e le produzioni Hammer – con la figura dell’autocrate mediocre e triste che appartiene a tanti scrittori di lingua ispanica, da Ramòn del Valle Inclàn a Gabriel Garcia Marquez.

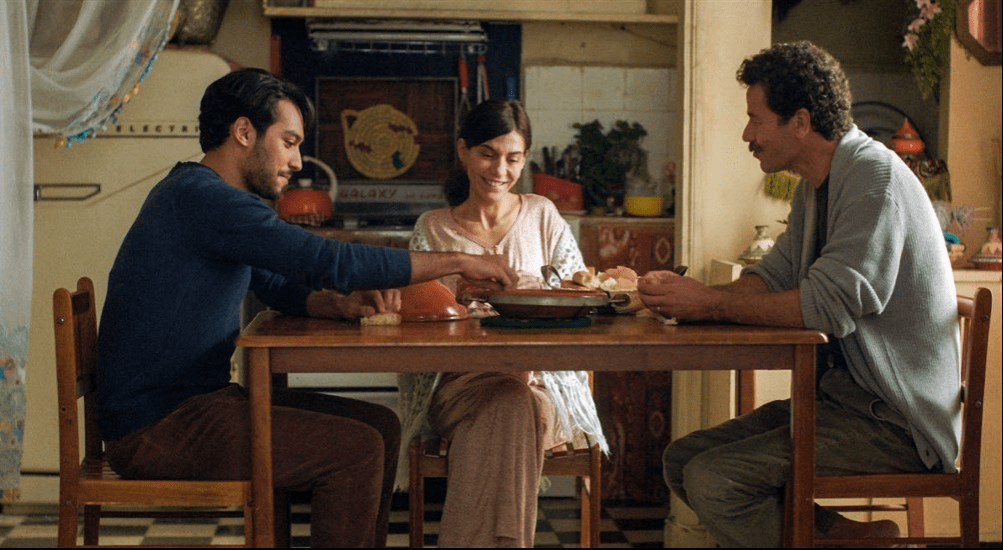

IL BLU DEL CAFTANO di Marco Incerti Zambelli

Maryam Touzani conferma con il suo secondo film, premiato a Cannes e candidato all’Oscar, “Il caftano blu” il talento nel narrare le contraddizioni del Marocco, imbastendo una vicenda straordinariamente tenera e dignitosa.

DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

VIVERE DENTRO UN PARADOSSO di Marcello Cella

Il documentario “Kosovo vs Kosovo” di Valeria Bassan e Andrea Legni racconta cosa vuol dire vivere dentro un’enclave, costruzione artificiale e tragicomica nata all’interno di uno dei tanti paradossi nazionalisti che si vanno espandendo in Europa. All’origine del nuovo romanzo della scrittrice di origine bosniaca Elvira Mujčić, La buona condotta.

PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi

Storie scellerate, Cinema di Sergio Citti di Roberto Baldassarre; Nino Martoglio. Il moschettiere del cinema di Franco La Magna; Giovanni Verga e il “Castigo di Dio” di Franco La Magna; Alida Valli, da Pola a Hollywood e oltre a cura di Alessandro Cuk.

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

L’AMORE AI TEMPI DEL NOIR “Unlucky to love you”,

il nuovo film di Mauro John Capece

di Marcello Cella

Un uomo solitario ricorda la sua vita stropicciata, il suo amore sfortunato per la bella ballerina Chantal, il suo errore fatale nell’essere caduto nella tela di ragno di una affascinante dark lady, Lucrezia, il rimorso che lo insegue per un crimine mai commesso, sulle arie di un nostalgico blues dall’evocativo titolo di “Maybe”, “forse”, in compagnia di una bottiglia di whisky, delle sue cuffie da dj, di un soprammobile a forma di scheletro umano e di un ramarro, mentre fuori dalla finestra infuria un temporale notturno che non preannuncia niente di buono. Questi sono gli ingredienti così materici, evocativi e spirituali al tempo stesso del nuovo film di Mauro John Capece, “Unlucky to love you”, un noir che ripercorre consapevolmente gli schemi narrativi e lo stile dei grandi film noir americani degli anni Quaranta e Cinquanta del secolo corso, quelli, per intenderci, come i film di un regista marginale e da culto come Edgar G. Ulmer, a cui il film è dedicato, B Movie girati con pochi mezzi, ma così densi di significati esistenziali e spesso anche sociali, seppur in modo non direttamente percepibile dagli spettatori dell’epoca. Un cinema fatto di ombre, di personaggi ambigui, di luoghi mai perfettamente illuminati dove bene e male, vita e morte si incrociano senza che l’uno prevalga mai totalmente sull’altro, persi in un dilemma morale perturbante per gli spettatori. Un cinema fatto nei bassifondi di Hollywood che evita gli happy end tipici di quel cinema industriale per lasciare gli spettatori in balia di dubbi e domande senza risposta, di riflessioni sul senso del vivere che gli umani forse si portano dietro da sempre. I registi dei classici film noir non rassicurano mai gli spettatori (e spesso nemmeno i produttori), si immergono nei luoghi meno frequentati dalla narrazione mainstream per sporcarsi le mani con la sofferenza, il dolore, le delusioni, le illusioni perdute, il crimine, il male di cui è fatta l’altra faccia dell’essere umano senza diventare mai un cinema pedissequamente realistico o di denuncia tout court. Forse anche per questo posizionarsi fra gli interstizi meno conosciuti della vita, il noir è stato schematicamente collocato alternativamente dal punto di vista ideologico a destra o a sinistra. Troppo sfuggente, il cinema noir racconta le sue storie senza farne l’emblema di una visione chiara e strutturata della vita. Le storie del cinema noir possono essere interpretate in molti modi diversi, si prestano a letture ondivaghe e mai definitive. La vita dei suoi personaggi è come ci suggerisce la superficie delle storie che racconta oppure no? Potrebbe essere diversa? Maybe. Forse.

Anche Mauro John Capece, con “Unlucky to love you”, si inserisce consapevolmente in questo genere, interpretandolo però secondo il suo stile, senza perdere nulla della sua creatività di regista più propenso ad un “cinema della riflessione” che ad un “cinema della sensazione”. E sicuramente “Unlucky to love you” continua il percorso della sua ricerca narrativa e stilistica, assistito da un nutrito “clan” di collaboratori in perfetta sintonia con la ricerca filmica del regista abruzzese. A cominciare dalla bellezza ambigua e dalle molte sfumature di una attrice come Corinna Coroneo, autrice anche del soggetto e della sceneggiatura, da sempre musa ispiratrice e presenza insostituibile nell’universo poetico di Capece, così ricco di ambiguità e deragliamenti narrativi a cui Corinna sa dare corpo e anima come pochi. Inoltre Capece non è nuovo a questo lavoro di ricerca sui generi, perché nella sua filmografia sono ben presenti riferimenti a generi come l’horror, il thriller o i film di denuncia sociale, ma sempre reinterpretati secondo la personalissima visione del regista che mai si limita ad imitare gli stili e le strutture narrative dei generi a cui di volta in volta fa riferimento. Spesso anche all’interno dello stesso film. E “Unlucky to love you” non fa eccezione. Soprattutto quando sceglie di spostarsi a lato della narrazione principale, con due intermezzi, un epilogo ed un prologo, che raccontano la vita tormentata di alcuni personaggi non proprio centrali nell’economia narrativa del film, come la ballerina Chantal, il maggiordomo e la governante della villa dove vivono la misteriosa dark lady Lucrezia ed il suo consorte, lo stimatissimo e ordinatissimo dr. Ricciardi. Inutile dire che, come da copione, l’arruffato dj Russell, persa la sua musa Chantal, partita alla rincorsa di impossibili sogni di successo a Londra, finirà nella perfida tela di ragno ordita dalla affascinante Lucrezia, anche lui all’affannoso inseguimento di una seconda chance, morale, sentimentale e materiale dall’esito infausto. A differenza però dello stile del noir classico a cui fa riferimento il regista abruzzese, l’ambiguità morale del suo film non si esplica in un gioco di luci e ombre espressioniste in cui la visione delle cose che sembrava chiara all’inizio del film si complica sempre più con l’andare del tempo, ma nell’esatto contrario, in un eccesso di luci, in una simmetria innaturale delle immagini, in superfici che appaiono indecifrabili proprio a causa in un eccesso di luminosità che cancella le ombre e ne rende indistinguibili i contorni. Come nei film precedenti di Capece, gli spazi vuoti in cui si muovono i personaggi, la loro simmetria inquietante, accentuano il senso della loro solitudine e della sconfitta delle loro aspettative esistenziali. E’ come se continuamente i personaggi di Capece ripercorressero le loro vite e si chiedessero: come avrebbe potuto essere la mia vita se gli eventi che mi hanno coinvolto avessero assunto un significato diverso? Sarebbe stata diversa? Maybe. Forse.

INTERVISTA CON MAURO JOHN CAPACE a cura

di Marcello Cella

Come è nato il progetto di “Unlucky to love you”?

E’ nato da un’analisi che abbiamo fatto in America dove i nostri film sono sempre molto visti. Abbiamo pensato quindi di girare un film in inglese prendendo il noir come genere, l’indie noir nello specifico che è un genere che si è sviluppato in America negli anni Quaranta-Cinquanta ed era prevalentemente fatto da registi disperati che in buona sostanza per sbarcare il lunario facevano cinque o sei film all’anno. Quindi mi piaceva molto questo parallelismo con i disperati americani degli anni Quaranta-Cinquanta con un analogo personaggio italio-americano. Ho voluto fare un film stile Edgar G. Ulmer e ho chiesto una sceneggiatura di questo tipo. Il film è partito così. Abbiamo trovato una produzione americana che ci appoggiava ed è partito il progetto.

Quindi nella storia del dj Russell è possibile vedere in filigrana anche la vicenda umana di questi registi che spesso hanno vissuto e sono morti in povertà?

Assolutamente si. Lui è solo e intrappolato così come questi tecnici, attrezzisti come Ulmer o scenografi o altro, che si sono trovati intrappolati in America, stranieri che vivevano lì. Allo stesso modo Russell è intrappolato nella sua vita in Italia e non può tornare in America perché non ha i soldi.

Uno degli elementi che rendono molto suggestivo questo film è la musica, con questo blues, questo jazz che accompagna la triste storia del dj…

Nel mio cinema la musica è importantissima. Spesso molti pezzi vengono realizzati prima delle riprese perché danno il mood. Per esempio, in questo caso avevamo dei pezzi che stavano sul balletto ed erano stati realizzati prima. Poi una parte delle musiche sono originali americani degli anni Trenta e un’altra parte è stata composta appositamente per il film. Quindi Gianluigi Antonelli ha composto delle musiche con delle tonalità relativamente più contemporanee. Mentre India Czajkowska ha fatto delle parti orchestrali e questa fusione è stata bellissima perché da una parte ci sono le musiche originali di quegli anni, dall’altra una composizione più orchestrale, e poi una composizione un po’ più contemporanea.

Le musiche spesso sembrano caratterizzare anche i personaggi. Nel senso che quando c’è in scena il dj lo accompagna sempre questa musica blues un po’ nostalgica, mentre ricordo che la prima volta in cui Lucrezia va al locale da sola, in auto ascolta una specie di pop dance elettronico.

Esatto. Questo sottolinea il contrasto che c’è all’interno del mondo del locale “I love you”, dove si fanno le stesse cose che si facevano in quel tipo di locali negli anni Quaranta, quindi jazz, ballerina introdotta da un presentatore e socialità. L’intento era quello di creare un luogo magico, un po’ fuori dal tempo. Poi quando Chantal va via sfiorisce. Mentre Lucrezia ascolta della musica normalissima, radiofonica, contemporanea.

Un altro elemento che rende suggestivo il tuo film è il riferimento visivo ai generi pittorici di quegli anni, mi viene sempre in mente l’opera di Edward Hopper…

Volevo creare sicuramente una fotografia molto pulita, da un lato espressionista, con ombre pesanti, ecc., dall’altro molto simmetrica. Io non amo essere trascurato dal punto di vista fotografico e in questo caso ho utilizzato delle ottiche vintage lentis che potrebbero risalire orientativamente a quel periodo per avere un’immagine un po’ vintage e non volevo il “vissuto” in questo film. Volevo creare un’immagine come i film dell’epoca, in cui gli ambienti sembravano un po’ finti, dei set. Perciò ho trovato a Nardò una location che aveva quel tipo di caratteristiche, una villa che non era molto sfarzosa ma molto bella a livello estetico…

…in effetti ricorda molto certe case vittoriane dei quadri di Edward Hopper…Un’altra cosa che risalta sempre in questo come negli altri tuoi film è il ruolo del denaro…

Il denaro nella società contemporanea…c’è sicuramente una critica velata al “compra tutto”, ma nello stesso tempo il “compra tutto” non può comprare l’arte che non si prostituisce. Perché se l’arte è pura non può essere acquistata dal denaro. Nei miei film ci sono spesso dei soggetti che si prostituiscono a livello artistico o decidono di non farlo. Il denaro è un anello di congiunzione. Quindi ho mandato Chantal, come da sceneggiatura di Corinna Coroneo, a prostituirsi all’estero, con la promessa di un lavoro, alla Royal Albert Hall di Londra, e, allo stesso modo, Russell sta lavorando in un piccolo club ma stenta. Poi Russell decide di essere complice in un crimine appunto per denaro. E quindi il denaro è un elemento importante…che rende le nostre vite più infelici fondamentalmente. Vivremmo tutti meglio senza denaro, questo è poco ma sicuro…

Un’altra cosa di cui vorrei che mi parlassi sono le figure femminili. In questo film ce ne sono tre con caratteristiche completamente diverse. Ma anche negli altri tuoi film esse sono presenze forti, ma ambigue nello stesso tempo. Cosa ci puoi dire in proposito?

Si, nel film ci sono tre figure femminili. C’è Lucrezia, interpretata da Corinna Coroneo, che è una donna che si presenta come fragile e abusata e in realtà è una persona machiavellica e malvagia. E chiaramente mi piace molto vedere Corinna in questi ruoli un po’ complessi, in cui c’è uno switch perché lei è anche brava nel rappresentarli, nel renderli palesi al pubblico. Poi c’è Chantal che è un bellissimo personaggio, costretta ad andarsene all’estero e si ritrova dopo molti anni prostituta e ancora innamorata di Russell. E questa è la fine che fanno gli artisti oggi, che partono con i migliori principi e poi finiscono per andare a fare un lavoro qualsiasi. Quando l’arte dovrebbe essere il lavoro più bello del mondo. E poi c’è un personaggio che mi piace molto, che è quello della governante, una finta sordomuta, una homeless che per opportunismo decide di rimanere lì. Anche Mara D’Alessandro ha fatto una bellissima performance secondo me.

Parlando dei tuoi personaggi mi viene in mente il tema del doppio. Addirittura qui c’è un personaggio che ha due ruoli all’interno del film…

Sicuramente Randall è un attore che mi piace molto e io non riesco a lavorare con attori che non mi piacciono, sotto ogni punto di vista. Nel senso che un attore mi deve piacere come persona, per come recita, fisicamente. E la bellezza non è necessariamente perfezione perché tutto può essere bello e cinematografico in un film. Lui era molto giusto come personaggio e gli ho dato la possibilità di fare quello che gli sarebbe piaciuto fare, e cioè interpretare due ruoli. La sceneggiatura lo prevedeva e quindi è stato molto interessante e sfidante lavorare con lo stesso attore nella stessa stanza. E’ regia pura quando succedono queste cose, quindi è bello. Per un attore è una cosa sempre molto sfidante fare due ruoli in un film, e quindi ci ho voluto provare. Penso che sia abbastanza riuscito. E’ stato bravo Randall Paul a fare tutte e due le cose. Però era bello vedere queste due figure completamente diverse, uno ricco e l’altro povero, uno artista e l’altro dottore.

Fra parentesi mi incuriosisce anche come scegli i tuoi attori, nel senso che, a parte Corinna Coroneo, spesso nella vita quotidiana fanno tutt’altro, come Fiorella Franco, o non hanno fatto solo gli attori, come Randal Paul…

E’ vero, non sono sempre attori di professione anche se una base di attori di professione ce la metto sempre perché è fondamentale. E mi piace lavorare sempre con le stesse persone per creare un piccolo universo, per prima cosa perché sai cosa aspettarti ed essendo il lavoro di produzione spesso difficile, in questo modo diventa più fluido. E poi mi piace lavorare sempre con le stesse persone perché, piccola nota polemica, me lo posso permettere, almeno finché il mio cinema rimane puro, perché faccio le cose che voglio fare. Nel momento in cui dipendi da un broadcaster o dal mercato non puoi scegliere nessun attore. Quindi è bello poter lavorare con le stesse persone. E’ un regalo che faccio a loro e che loro fanno a me dandomi tanta fiducia.

A proposito di indipendenza, tu puoi essere considerato un regista indipendente. Ma cosa significa, oggi, per te, essere un restare indipendente?

Teoricamente indipendenza in questo settore vuol dire non dipendere da un broadcaster. Quindi in Italia questo significa non dipendere dalla RAI o da Netflix, non avere i loro contributi in produzione. Quindi tutte le produzioni che non hanno un contributo da loro sono considerate indipendenti. Ma nel mio caso io sto cercando di fare un cinema libero, libero anche nei contenuti. Sto cercando di portare avanti un discorso che mi ha portato, dopo la trilogia della riflessione alla trilogia della sensazione, ma voglio essere libero nel fare questa trilogia. In mezzo non ci voglio mettere un film che non c’entra niente con questa cosa e questa è una scelta che non sempre ti puoi permettere. Di sicuro non potrò farlo in eterno, ma io spero di poterlo fare anche in seguito… Per come si delinea il cinema nel mondo, c’è sempre meno libertà. E’ chiaro che stiamo vedendo tutti i film uguali, tutti politicamente corretti, che vanno tutti in una stessa direzione. Tutto funziona per mode. Tutto questo non rende gli artisti più liberi. E’ improbabile oggi che nasca un Tarkovskj o un Truffaut. E’ difficile essere un autore oggi.

Ho notato che spesso nei tuoi film giochi spesso con i generi. C’è l’horror, il thriller, il noir in questo caso, ma spesso anche all’interno dello stesso film tu cambi registro e genere di riferimento. Per esempio, rimanendo ad “Unlucky to love you”, ci sono delle situazioni che possono essere ricondotte all’horror o al gotico, all’interno di un film che è dichiaratamente noir…

Mi piace molto giocare con i generi, perché è vero che mi piacciono i film d’autore, i film liberi, ma amo molto anche i generi. In questo caso ho voluto cimentarmi con il noir e quindi dovevo essere un po’ specifico. Per cui abbiamo lavorato utilizzando l’attrezzatura dell’epoca, carrelli, movimenti di macchina, tagli di inquadratura perché c’era questa ostruzione che mi ero imposto affrontando il genere noir. E chiaramente questo condizionamento c’era soprattutto con quei personaggi un po’ gotici che richiedevano una fotografia un po’ espressionista, anche con uno stile di recitazione che, essendo un omaggio, può apparire anche un po’ ingenua, non sbagliata. Era così in quell’epoca ed io ho cercato quindi di far recitare gli attori secondo quello stile. Non serviva una recitazione troppo sofisticata per questo tipo di film. E’ interessante anche per il pubblico che non sa mai cosa aspettarsi. Anch’io quando vedo un film mi piace sperimentare questa condizione. Magari prima mi annoio, poi il film accelera, riparte. Il film non deve essere statico, deve essere materia dinamica.

Una cosa meno evidente nel tuo cinema è l’ironia. Spesso i tuoi personaggi fanno emergere questo elemento psicologico anche all’interno delle situazioni più drammatiche…

Si, in certi casi mi piace caricare molto i personaggi. Di solito cerco di rendere più fluidi i protagonisti e poi cerco di dare colore al film con l’antagonista e con i personaggi dei ruoli secondari. E’ una cosa che mi piace molto fare e che ritrovo spesso anche nelle graphic novel, nei fumetti di una certa epoca storica. In questo caso mi sono divertito molto con i personaggi nel prologo e nell’epilogo, che non erano i personaggi principali del film e li ho coloriti un bel po’. Anche la fine che fa Chantal che si ritrova sola a bere, senza parrucca, a pensare al suo amore che se n’è andato via è drammatico, ma, se vogliamo, allo stesso tempo ironico…

…anche l’immagine di lei con il cliente, dopo la consumazione del sesso, con quell’immagine fissa che li ritrae silenti mi ha ricordato certe inquadrature di Kaurismaki in cui i personaggi pur nella loro immobilità risultano un po’ ridicoli…

…oppure i fagioli e il peto del maggiordomo…Erano due storie completamente svincolate anche dalla narrazione tradizionale del film…

C’è sempre una specie di lotta di classe nei tuoi film…

Assolutamente si. Anche prima quando hai accennato all’elemento dei soldi, quando faccio vedere il passato dei personaggi e il futuro di Chantal sono molto diretto. In questo film non potevo essere politicamente molto scorretto perché i film noir degli anni Trenta-Quaranta erano ingenui quindi dovevo rispettarne un po’ lo stile per cui solo traslatamene potevo mandare dei messaggi d’autore. Mentre negli intermezzi ho spinto di più in questo senso. Quindi negli intermezzi in cui c’è il passato del maggiordomo e della governante, in cui loro vengono presi a lavorare per soldi quando erano degli homeless e quello in cui c’è il futuro di Chantal che non è riuscita a fare successo a Londra ed è diventata una prostituta da strada. E lì c’è una citazione molto chiara a “La scultura”, perché ho girato nelle stesse location. Era una cosa voluta anche se non si nota a un primo sguardo.

A proposito di personaggi che usano la propria creatività per rapportarsi al mondo, qui c’è un dj che ha questo rapporto dialettico fra creatività e realtà che si trova spesso nei tuoi personaggi.

Anche qui c’è un personaggio che vive di creatività e pertanto non ha accumulato la giusta somma di denaro per poter decidere il proprio futuro. Mi piace molto questo tema molto politico, dell’arte manipolata, dell’arte comprata, dell’arte usata. Si, è un tema che mi piace.

Un altro tema importante è quello della seduzione che compare spesso anche negli altri tuoi film ed emerge anche in modo drammatico…

Si, è vero. Ci sono spesso delle donne, delle femmes fatale, delle situazioni in cui c’è una sensualità, ci tengo molto…in questo caso ero molto censurato dal tema. Perché se andiamo a vedere i noir la donna è sempre variamente idealizzata. Il protagonista è sempre un uomo. Non ci sono noir in cui la donna è protagonista, parlo degli indie noir. Non potevo scendere su un piano troppo erotico. Però si tratta di donne appassionanti, particolari.

In questo film c’è, come spesso nel tuo cinema, una dialettica fra verità e menzogna che è un tema molto attuale, ma rimanda anche ad un tema classico dei noir che giocavano molto su questa ambiguità diventando indirettamente anche politici in quanto critici di un certo stile di vita e di un certo modo di vedere le cose…

Sicuramente anche qui i temi di fondo sono sempre quelli. I soldi, come hai detto tu, sono centrali e a volte indirizzano i personaggi verso scelte di vita sbagliate, il fatto che gli amori vengono distrutti dai soldi o che la creatività viene distrutta da questo meccanismo è emblematico. Quindi da un lato i soldi sono necessari e dall’altro sono il motivo per cui compiamo scelte sbagliate. Questo film è meno politico degli altri perché avevo un condizionamento importante, quello di dover fare un film noir, classico, il secondo della mia trilogia della sensazione, e poi anche la piattaforma a cui era destinato, Amazon Prime, comportava una sorta di censura artistica, che poi tutti gli artisti stanno subendo.

Quanto pesa il condizionamento delle piattaforme?

Sicuramente oggi ci sono tanti problemi nel produrre perché i film devono essere tutti politicamente corretti secondo determinate situazioni. Ci sono le pari opportunità, le categorie protette, ecc…. dobbiamo essere attenti a molte cose per cui la libertà degli artisti subisce una limitazione. Ma non ce ne sarebbe nemmeno al cinema per come è strutturato il cinema oggi. Tu pensa che oggi i film di Bergman sicuramente non uscirebbero nelle sale.

Dal punto di vista distributivo che percorso seguirà questo film?

Questo film uscirà sicuramente nelle sale e nelle piattaforme tv canadesi. Poi, per quando riguarda il resto del mondo, a parte i festival in cui è già stato in parte presentato, in Italia e negli USA uscirà su Amazon Prime Video.

Come mai i canadesi?

In Canada il film ha potuto fare un accordo molto favorevole per cui potrà uscire anche nelle sale. Poi, essendo un film girato in lingua inglese, sicuramente potrà essere facilmente visto nei paesi anglofoni.

Come tutti i noir, anche il tuo film finisce un po’ tragicamente, gli amori in qualche modo falliscono. Qual è la tua concezione dell’amore che esce da questo come dagli altri tuoi film?

Nei miei film tende ad essere un elemento positivo, ma non troppo, sinceramente. L’amore è il motore del mondo. Anch’io ho fatto delle scelte per amore e queste scelte spesso non sono andate per il verso giusto come sempre capita. Sul finale c’è questa sensazione…sto un po’ soffrendo in questa trilogia della sensazione, per la verità, perché io amo un cinema libero, come avrai certamente capito. Però nel finale di questo film ho messo una riflessione che fa il protagonista, Russell, che secondo me è molto interessante, quando lui dice alla fine che non gliene frega niente di niente, quando lo arrestano. E’ una cosa un po’ anti-sistema…

Un magnifico perdente…

…esatto, un perdente consapevole…

Che tipo di lavoro hai fatto con gli attori, in particolare con Randall Paul, perché lui fa due ruoli completamente diversi…

Si, inizialmente c’era questa cosa del parrucchino. Anche questo deriva un po’ dai film noir che erano un po’ ingenui e non c’era una verosimiglianza pazzesca. Quindi la mia scelta è stata quella di fare un parrucchino un po’ alla cantante rock. Anche sul look abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto molti acquisti, molte prove sul look di questi due personaggi che dovevano essere molto diversi, anche se uno, quello del dottore, lo conosciamo pochissimo perché in realtà sappiamo di lui delle cose false, che era un marito cattivo. Sicuramente era una persona superprecisa però diciamo che per il dottore Ricciardi abbiamo lasciato il look normale di Randall Paul, mentre sull’altro abbiamo giocato.

Quanto si rispecchiano i due personaggi del dj e di Lucrezia secondo te?

In parte i due sono simili perché tutti e due in fondo vogliono la stessa cosa, però il livello di perversione è diverso. Chiaramente Lucrezia è più doppia di Russell. Russell è più ingenuo. Quindi fondamentalmente ci casca. Come in tutti i noir, quelli con Humphrey Bogart per esempio, tutti i personaggi fanno un errore. L’errore è una cosa tipica dei noir…

la dark lady…

…si, esattamente…

Il noir lavora molto sul contrasto fra luci e ombre, che poi è la l’immagine di un contrasto morale, mentre tu lavori invece molto sulle superfici, sull’eccesso di luce, quindi fai un’operazione un po’ diversa…

Nel noir l’ombra si vede, è in campo. La fotografia è un po’ espressionista e mi piace molto e la sceglierei indipendentemente dal genere. Per me l’espressionismo come idea di fotografia è molto interessante, uno stile che è nato con l’uso delle luci artificiali sul set. Così è nata l’ombra. E l’ombra può essere molto narrativa. Però la mia fotografia è qualcos’altro. Nel senso che mi piace molto anche padroneggiare l’uso delle superfici, del colore, degli ambienti. Per cui è sicuramente molto diversa. Volevo anche rimanere fedele al mio stile utilizzando le immagini che ho sempre fatto.

Dal punto di vista della scrittura, la sceneggiatura è molto dettagliata o è qualcosa che si modifica come work in progress?

Era molto dettagliata. avevo chiesto a Corinna Coroneo di scrivere un noir tipico con la dark lady, il crimine, l’uomo deluso da una donna che l’ha tradito. E così è nato “Unlucky to love you”. Poi però cosa succedeva? Che il noir durava 64 minuti e con quella durata non poteva essere distribuito come film. A questo punto c’è stata un’idea che ha cambiato molto il film, in meglio secondo me, che è stata quella di aggiungere un prologo e un epilogo focalizzati su due personaggi che non sono centrali nella storia. Sono due cortometraggi di riflessione all’interno di un film che ha una narrazione moto lineare e ben precisa.

Tu usi spesso questi intermezzi nei tuoi film. Che significato hanno all’interno del tuo modo di raccontare?

L’intermezzo mi piace molto perché prima di tutto rilassa lo spettatore. Noi sappiamo che tutti i film soffrono in genere nel periodo compreso fra l’ora e l’ora e mezzo. E non a caso spesso nei cinema ci mettono l’intervallo così ti vendono anche i pop corn. La mia idea è nata proprio quando i miei film dovevano uscire al cinema e nel momento dell’intervallo c’era l’intermezzo. Mi piace molto questa idea perché in questo modo lo spettatore può respirare e ripartire con il film dopo un attimo di riflessione. Quindi mi piace staccare un po’ dalla narrazione, anche per far sedimentare la storia e anche per far tenere alta l’attenzione, perché sono conscio del fatto che i miei film non sono film ultraavvincenti, che comunque non sono quello che voglio fare. Appunto perché sono film di riflessione hanno bisogno di uscire un po’ per poi rientrare. E’ una mia idea…

-…in fondo danno la possibilità di un’ulteriore momento di riflessione all’interno della storia…Un altro elemento importante che ho notato nei tuoi film è il tema della sofferenza, una sorta di piacere della malinconia, della nostalgia…

…un’opera di riflessione non può che essere malinconica. Del resto il publico che mi sono scelto è quello che adora un certo tipo di cinema…e poi nella vita si può ridere, essere gioviali, ecc. ecc. però l’unica certezza che abbiamo nella vita è che dobbiamo morire. Quindi anche io come persona sono cosciente che la vita non è gioia, assolutamente, anzi. E’ una condizione di grandissimo dubbio…questa cosa merita una riflessione abbastanza accorata. C’è chi lo fa con le religioni, c’è chi lo sublima con la filosofia e chi usa l’arte per esorcizzare questo dramma che abbiamo…

Quanto hanno in fluito le location nell’economia della narrazione, elemento anche questo molto importante nei tuoi film? Anche perché “Unlucky to love you” sembra un film girato in America, mentre invece è girato tutto in Italia…

Questo film è ambientato tutto nel basso Abruzzo e in Salento ed è molto importante. La scelta che faccio delle location è sempre molto accurata, faccio sempre molta pre-produzione. In questo caso ho trovato questa villa che è Villa Nucci a Nardò che mi piaceva molto perché non volevo una cosa troppo antica che poi non sarebbe stata coerente con il noir, perché gli indie noir non si potevano permettere le location di “Barry Lyndon”. Per questo giravano molto in luoghi “bassi” come bar, motel, ecc. Quindi ho voluto cercare una villa bella ma senza esagerare troppo. Invece per quanto riguarda il locale ho cercato un locale stile anni Quaranta-Cinquanta dove c’erano esibizioni dal vivo, di jazz soprattutto, e lo abbiamo trovato a Chieti. Le location sono sempre importantissime e spesso sono troppo trascurate in Italia…Odio quando gli scenografi mi dicono “facciamo una scenografia vissuta” e cominciano a buttare cose in giro…No, non è così che mi piace. L’ordine è fondamentale.

Ci puoi raccontare cosa stai facendo per quanto riguarda i tuoi progetti futuri?

Si, in questo periodo sono al montaggio di un film molto bello che sarà un ponte fra la sensazione e la riflessione. Un film di sensazione in cui però si torna a riflettere su cose serie. Ci lavoreranno degli attori che sono anche in “Unlucky to love you”. Un film impegnativo perché ci abbiamo lavorato 45 giorni, un film denso. L’abbiamo girato in Italia con un titolo provvisorio che non ti dico perché non è definitivo. L’abbiamo iniziato durante il covid e l’abbiamo finito qualche mese fa e ora è in montaggio. Un film molto bello perché con questa cosa che dopo il covid c’era la ripartenza, questa energia, tutti allora hanno dato il massimo, dai tecnici agli attori…

-…C’è ancora Corinna Coroneo, presenza immancabile, inquietante…

…Si, certo…Anche Truffaut lavorava spesso con gli stessi attori, Anche per me è così. Spero che in futuro si capirà che anch’io cerco di creare un mio piccolo universo dove tutti fanno cose diverse…

ZURLINI ULTIMO IN DVD “IL DESERTO DEI TARTARI”

di Tullio Masoni

Ricordando Bruno Fantuzzi,

che mi raccomandò la memorabile

interpretazione di Vittorio Gassman.

Rivisto nel piccolo schermo “Il deserto dei tartar”i di Valerio Zurlini (1976) mi pare soffra meno di altri. Film di spazi panoramici per eccellenza, mantiene infatti un fascino antico grazie alla fotografia di Luciano Tovoli, alle scelte di paesaggio compiute dal regista e da Jacques Perrin, e ai tempi narrativi di sapiente e alterna scansione: «…Movimento morbido – ha scritto Paolo Vecchi – spesso circolare o ellittico, a cui talvolta si coniugano lo stacco improvviso, la successione frastagliata di inquadrature perfette nella loro fissità, l’elasticità dei controcampi, l’azione concepita secondo un personale rispetto delle regole stabilite dai maestri del cinema classico americano…».

Il caso, le improvvise emergenze e gli “errori” hanno talvolta, in arte, un esito miracoloso. Per il finale del Deserto Zurlini avrebbe voluto rispettare alla lettera il testo del romanzo di Buzzati: «La mia intenzione era di realizzare un finale estremamente fedele al libro (…) Non è stato possibile perché per finire il film abbiamo dovuto pagarci da soli le spese di viaggio (…) E’ davvero per mancanza di mezzi che non abbiamo potuto girare un finale conforme al libro e seguire quello previsto da Brunelin (co-sceneggiatore con Jean-Louis Bertuccelli, ndr)…».

Ebbene, il finale “costretto” mi sembra abbia la sintesi sospesa che forse la fedeltà al testo non avrebbe consentito: arrivano i tartari scollinando e, nello stesso momento il sottotenente Drogo è portato via in carrozza.

Non vale perdersi nei confronti tra film e romanzo ma, riguardo a Buzzati e Zurlini, vorrei riprendere un giudizio di Paolo Mereghetti: «…Lunga e scolastica versione del romanzo omonimo di Dino Buzzati, appesantita da episodi e personaggi assenti nel libro. Più televisivo che kafkiano.» Episodi e personaggi assenti nel libro? E allora? Più televisivo che kafkiano? Sul televisivo non mi soffermo, quanto al kafkiano – termine accostato allo scrittore dalla critica e da certo senso comune fino all’esasperazione – mi sembra che Zurlini avesse in mente altro, e altro abbia fatto.

“Il deserto dei tartari” credo definisca un meccanismo assurdo sulla base di due elementi: la disciplina militare e gli attori. La disciplina serve al regista per scolpire l’azione e, nel contempo, rivelare il vuoto, gli attori – titolati e al loro meglio – per trarre dal vuoto stesso una resistenza di umanità.

La critica, è naturale, vive per fasi e talvolta, anche la più intelligente e attendibile, ubbidisce a proprie convenzioni. Per un ampio periodo Zurlini è stato vissuto come autore forse abile ma secondario, cioè subalterno alla letteratura (come Bolognini?) e al limite della calligrafia. Basti ricordare che Goffredo Fofi, un critico-maestro imprescindibile per molti di noi, in un suo pamphlet dei primi anni settanta lo aveva collocato fra gli autori italiani cattolici. Cristiano-laico, se vale l’ossimoro, e sicuro ammiratore di Giovanni XXIII, ma cattolico…

Tornando al Deserto piuttosto che a un Kafka di (presunta) seconda mano credo che Zurlini abbia tratto dalla lettura di Buzzati l’intento di guardare al Destino. Che è assurdo in quanto tale e tuttavia accompagnato dall’originale finitezza degli uomini. Nel film di Zurlini gli attori, con le loro pose, stabiliscono una presenza umana accomunata dalla disciplina e al medesimo tempo variegata dalla fenomenologia dei singoli. Più che l’assurdo di Kafka, mi sembra, Zurlini propone un vuoto di perdente consapevolezza e attesa; quello degli eredi esistenzialisti, di Camus, in particolare. Ogni attore, quindi, è inseparabile dalla compagnia ma, offrendo il meglio di sé, accede agli obblighi del Destino attraverso la personale e professionale libertà del personaggio. Non rinuncia, infine, a una propria limitata, romantico-crepuscolare cognizione del limite; quella che di fronte a una inevitabile sconfitta promuove l’uomo, fin quando è vivo nel mondo, e la sua disperata dignità.

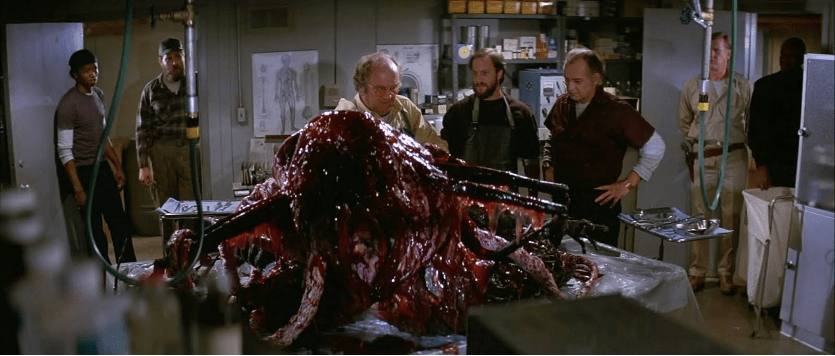

SUSPENSE ED ESTETICA: IL “NEW HORROR” DI JOHN CARPENTER

di Roberto Lasagna

John Carpenter è un cineasta portatore di una visione che, in non pochi episodi della sua filmografia, aspira a ribadire la torbida e stoica sopravvivenza di individui tenuti al margine del sistema, ma inevitabilmente carichi di un disincanto che ne lascia intendere la singolare politicità. Una condizione costretta a confrontarsi con scenari di collasso dei diritti, con le magagne e le grandi contraddizioni di un’America dal volto ingannatore. Gli anti-eroi di Carpenter devono sopravvivere, fuggono ai fantasmi che ritornano pretendendo vendetta, e in una simile contesa si aprono nuovi immaginari, considerando che, in primo luogo, non esistono più quegli spazi cinematografici che i grandi western amatissimi dal regista sin dalla giovinezza disegnavano (all’insegna di un eroismo oggi inattuale), illustrando molto bene le fondamenta della storia e della mitologia americana. I personaggi dei suoi film sono quindi portati o costretti a calcare altri spazi, sovente quelli impietosamente reali o mentali della fuga, e lo stesso Carpenter è un regista appartato che ritorna sui suoi passi, sui suoi ambienti, dando intensità a scenari ammantati di sinistre avvisaglie, tramite un’inesausta variazione di motivi in grado di dare corpo a una filmografia che, mentre omaggia i cineasti prediletti (Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Raoul Walsh e Orson Welles), formula, con racconti ispirati alla narrativa popolare, una meditazione amara ma non rassegnata sull’identità. Un territorio affrontato mettendo al primo posto il tema della visione, che in Carpenter diventa esperienza esplorativa, luogo del conflitto sempre più magmatico e confuso tra bene e male, che sfumano l’uno nell’altro riflettendosi in un’ambiguità che l’immagine riesce a restituire innescando una lucida riflessione, propria di un cineasta singolare non di rado sperimentatore, al quale non interessa realizzare i film che non sente l’urgenza, ovverosia estranei alla sua visione. Con il suo lavoro egli ha dato una nuova luce ai generi, che ha vivificato curando la regia, scrivendo le sceneggiature, componendo le colonne sonore.

John Howard Carpenter nasce Carthage, nello stato di New York, il 16 gennaio 1948, ma la sua infanzia egli la vive nel Kuntucky, a Bowling Green. Il padre è un professore di musica il cui talento è confortato dalle session con i celebri cantanti e musicisti a cui prende parte: Roy Orbison, Johnny Cash, Frank Sinatra. In un primo tempo il giovane John Carpenter studia alla Western Kentucky University e dà vita a vari cortometraggi, quasi tutti animati dalla presenza di figure di un immaginario fantascientifico popolato di creature mostruose di altri mondi (“Gorgon, the Space Monster”, 1969; “Gorgo versus Godzilla”, 1969; “Warrior and the Demon”, 1969; “Sorceror from Outer Space”, 1969). In un secondo tempo egli si trasferisce alla University of Southern California (USC), dove, tra i corsi di cinema e di regia, scopre l’arte di Orson Welles, Alfred Hitchcock, Roman Polanski, Howard Hawks. Qui studia il cinema non soltanto come fucina di trucchi e tecniche come era stato nel Kentucky, dove aveva potuto accrescere la confidenza già spiccata con gli effetti speciali come la stop-motion di cui fu maestro Ray Harryhausen: adesso i corsi di cinema e regia fanno crescere la sua consapevolezza estetica, e soprattutto in Howard Hawks egli trova il suo punto di riferimento e la fonte di ispirazione. Perché in Hawks Carpenter coglie il regista in grado di affrontare i generi facendone ambito di linguaggio ed espressione di una poetica che non rinnega gli stilemi ma li utilizza al meglio della loro forma e potenzialità. Vedendo e studiando questi registi, Carpenter ne saggia lo stile, a cui farà riferimento e ricapitolandone diversi aspetti nel suo cinema disposto a personalizzare gli esiti di spettacolarità dei suoi maestri, assieme alla predilezione hawksiana per gli spazi circoscritti, per l’amicizia virile e il singolare utilizzo dei personaggi femminili che lo studente Carpenter ha potuto apprezzare in titoli tra cui il prediletto “Un dollaro d’onore” (“Rio Bravo”, 1959). Tra i cortometraggi scolastici di John, si segnala l’ironico “Captain Voyer” (id., 1969), anticipatore di future atmosfere di cui avremo ampio perfezionamento in “Halloween – La notte delle streghe” (“Halloween”, 1978), dove la quotidianità di un uomo tediato dal suo lavoro ripetitivo è spunto per l’apparizione di un individuo che si traveste con mantella e cappuccio nero (pur rimanendo bizzarramente in shorts) dando il via a un’ossessione voyeuristica che troverà nel futuro killer seriale Michael Meyers l’incarnazione della persecuzione e della spietatezza inesorabile.

Già alcuni aspetti dell’opera del futuro cineasta si possono cogliere negli spazi delimitati di questo corto studentesco, dove le divagazioni del bizzarro personaggio, il cui volto si nasconde dietro una maschera, esplorano abitazioni e corridoi, giardini e spazi che troveranno trasparenza ed espressione nel cinema horror del futuro cineasta. L’adesione a un gruppo di studenti che usufruisce dei fondi della USC per produrre un cortometraggio, “The Resurrection of Bronco Billy” (id., 1970), pensato come un’esercitazione accademica e poi invece vincitore di un premio Oscar nel 1970 quale miglior cortometraggio, rappresenta per Carpenter il momento dell’ingresso vero e proprio nel mondo del cinema. John, che gira personalmente alcune sequenze del corto senza essere accreditato (la regia è firmata da James Rokos), contribuisce alla scrittura del soggetto e della sceneggiatura, cura il montaggio e compone la colonna sonora. Si ritrovano temi carpenteriani in questo piccolo e gradevole film che dona popolarità ed entusiasmo a tutti i collaboratori: è il viaggio di un giovane alla ricerca del West cinematografico e immaginario nella Los Angeles degli anni Settanta, dove si alternano sequenze e fotogrammi di film muti, disegnando una realtà come via di fuga e omaggio a una dimensione eroica perduta. Questa visione meta-cinematografica è il punto d’avvio significativo di un’adesione a una poetica dei generi che in Carpenter diviene autorialità. Egli continuerà a frequentare il modello western rivisitandolo con gli altri generi – il thiller, l’horror, la fantascienza – e proprio un film con cui avrà la possibilità di formulare per la prima volta e pienamente la sua idea di cinema, “Distretto 13 le brigate della morte” (“Assault on Precint” 13, 1976), riuscirà e riprodurre una situazione di assedio prendendo spunto dall’adorato western hawksiano “Un dollaro d’onore” per calarla in una temperatura cinematografica tesa e affascinante.

Il modello (e i modelli) western come avvio di una dimensione in cui l’assedio e la fuga si ritrovano in atmosfere e situazioni proprie dell’avventuroso, del poliziesco, del carcerario, lasciando aperti i contatti con il fantastico e con l’inesauribile vitalità che i generi, riproposti magari sotto singolari travestimenti, possono restituire. Tra citazioni infinite e mimetizzazioni (in Distretto 13… il regista firma il montaggio con lo pseudonimo di John T. Chance (esattamente il nome del personaggio interpretato da John Wayne nel film di Howard Hawks), Carpenter è interessato ai codici dei generi che possono essere assimilati dalla propria visione permettendo al cineasta di dominare un linguaggio visivo di grande efficacia, forte dell’apertura di sguardo e della visione intensa che utilizza il Cinemascope e ottiene di sintetizzare l’incandescenza di un nuovo cinema, quel “western metropolitano” o “western urbano” che influenzerà numerosissimi autori.

In conclusione degli studi universitari, il diploma di laurea è un mediometraggio girato in 16’mm, da cui Carpenter trarrà il primo lungometraggio con il titolo “Dark Star” (id., 1974): progetto ideato tra il 1970 e il 1972 durante gli studi alla University of Southern California, poi realizzato dal venticinquenne Carpenter che lo scrive assieme al compagno di studi Dan O’Bannon il quale si occupa del montaggio e della produzione ma interpreta anche il sergente Pinback. Recupero in versione beckettiana e satirica di 2001: “Odissea nello spazio” (2001: “A Space Odissey”, 1968) Carpenter lo ha definito una sorta di “Aspettando Godot nello spazio”, e del film di Kubrick rappresenta un omaggio-parodia a basso costo. Con i suoi dialoghi paradossali, la sua ambientazione spaziale e gli interni curati da Ron Cobb, “Dark Star” è il sorprendente lavoro di tre anni impegnati per “gonfiare” il mediometraggio di partenza; possibilità che viene premiata dal contributo di John Landis, il quale viene a conoscenza del lavoro di Carpenter grazie all’amico Dan O’Bannon e recupera i sessantamila dollari necessari per farne un lungometraggio di 83’.

A cavallo tra il lavoro scolastico (soprattutto per i mezzi messi a disposizione) e il precoce lavoro autoriale, “Dark Star” fa da ponte tra il cinema dell’esplorazione spaziale e quello degli alieni che arriverà, con il soggettista e sceneggiatore del film che in futuro scriverà anche “Alien” di Ridley Scott. Per Carpenter, la possibilità di mettersi alla prova con la durata lunga, scoprendo l’angoscia nello spazio e offrendo una meditazione sul cinismo della colonizzazione spaziale. La missione dell’equipaggio dell’astronave “Dark Star” è di colpire i pianeti che escono fuori orbita, e ciascuno dei bizzarri componenti si è ritagliato distrazioni per sopravvivere al vuoto del viaggio interminabile. Mentre il regista omaggia “2001: Odissea nello spazio”, è anche “Il dottor Stranamore…” (“Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worryng and Love the Bomb”, 1964) dello stesso Kubrick ad essere citato in una singolare sintesi con il film precedente, basti pensare alla rappresentazione della bomba che in “Dark Star”, a seguito di un guasto, è un oggetto che si pone interrogativi filosofici sulla sua missione opponendosi agli ordini dell’equipaggio. La satira piace inevitabilmente a John Landis, che rimane colpito dal film e lo sottopone al produttore-distributore Jack H. Harris, il quale lancerà nelle sale il battesimo nel lungometraggio del regista. E in questo sguardo sugli aspetti hippy di un’umanità lanciata nel cosmo si intravvedono motivi carpenteriani che diverranno familiari, a cominciare dalla condizione del manipolo di individui costretto in uno spazio circoscritto, dove il confronto dell’uno con l’altro si riflette nella contrapposizione tra loro stessi e il mondo esterno, in “Dark Star” più che mai portatore di angosce in parte esorcizzabili con l’ironia che il cineasta non risparmia mettendo a punto la sua visione attenta al recupero (adesso in chiave satirica) degli elementi caratteristici dei generi chiamati alla memoria dello spettatore. Il viaggio è sempre portatore di angoscia, e Carpenter lo attraversa sempre con una dose di humour, come sarebbe potuto piacere a Hitchcock, a cui il regista deve la capacità di sostenere la suspense. Questi aspetti diventeranno cardini del suo cinema ed affinati nella trilogia dell’orrore a basso budget composta dal già citato “Distretto 13 – Le brigate della morte”, da “Halloween, la notte delle streghe” (“Halloween”, 1978), titolo destinato a diventare il caposaldo del genere slasher intitolato, e dall’affascinante “Fog” (“The Fog”, 1980). Tre capitoli che fanno crescere Carpenter elevandolo tra i più rappresentativi horror. Con lui il genere è davvero New Horror, perché gli orrori trovano una nuova forma radicata nella consapevolezza del linguaggio e nei tempi della suspense, serbatoio di mitologia e di situazioni in grado di riflettere la realtà in modo realistico e al contempo sconcertante. A questa trilogia Carpenter perviene dopo aver perfezionato la scrittura (sarà sceneggiatore di molti dei suoi film, e in questo periodo firma anche lo script del tesissimo “Occhi di Laura Mars” di Irvin Kershner, 1978, e mentre lavora a due film per la televisione con cui affina il senso del ritmo e l’economia rappresentativa dando prova di grande talento nel creare tensione e atmosfera (“Pericolo in agguato”, 1978, “Elvis, il re del rock”, 1979), nel 1981 Carpenter estende la riflessione agitata dal suo western metropolitano creando un affresco visionario e politico con il film cult “1997, Fuga da New York” (“Escape from New York”), titolo che, portando in scena con il personaggio di Jena Plissken interpretato da Kurt Russel uno degli anti-eroi più iconici del cinema statunitense, rinnova il cinema di genere americano offrendo la staffetta d’avvio per un immaginario ossessionato dalla guerriglia e dall’assedio. Senso del ritmo, stilizzazione, tempi della visione dominati con certosina perizia, fanno del suo cinema un esempio che vanta diversi imitatori, ma intanto Carpenter riflette sugli orrori cercando di esplorare le onde del contagio attraverso terrificanti storie di mutazione, come per il titolo del 1982, “La cosa” (“The Thing”), tratto da un romanzo di J. W. Campbell. Che sia l’Antartide o un’auto infernale (come nel successivo “Christine, la macchina infernale”, del 1983), Carpenter studia le atmosfere da cui sa ricavare il terrore, plasma cadenzate situazioni tensione nel confronto con quanto rimane minaccioso e costringe gli spettatori – e i personaggi – a rimanere desti, nonostante l’assassino o l’entità maligna compaiano senza un vero volto (come in Halloween), o, come ne “La cosa”, con le sembianze di una forma non umana. Il regista evita di affidarsi alle soluzioni dell’horror granguigolesco, perché per lui l’horror, come il western e il thriller, è linguaggio, forma della rappresentazione, stile dell’essenzialità e del ritmo.

Carpenter non a caso musica i suoi film (e anche quando Ennio Morricone si sostituisce a lui per “La cosa”, il maestro italiano riesce ad assimilare la lezione musicale del regista americano inventando timbri sonori che riflettono l’impronta chiara, ovverosia tenebrosa e intensamente coinvolgente, del cinema del regista), e le sua colonne sonore accompagnano lo spettatore, diventando espressione di un ritmo che sorregge la suspense e dipinge un’atmosfera singolarissima, avvolgente, magnetica, rendendo più diretto e coinvolgente il viaggio immersivo in geografie della visione. Un’intensità della visione che nei migliori film di Carpenter si traduce in stile, dandosi come manifestazione artistica che completa e arricchisce la rappresentazione sullo schermo.

Orgoglioso e coerente, sul piano esistenziale Carpenter è un autore sempre dalla parte dei perdenti, degli antieroi disillusi che tuttavia scelgono di combattere ancora nonostante il crollo degli ideali, e l’autore è in grado di affinare una visione politica che negli anni risulta sempre più ineludibile. Autroproclamandosi “l’anti-Spielberg” (nello stesso anno de “La cosa” con i suoi inquietanti aspetti di contagio e disillusione, “E.T.” è invece l’alieno portatore di un messaggio di solidarietà collettiva dai toni straordinariamente sognanti), Carpenter rappresenta la punta più visionaria e radicale di un cinema che non dimentica di guardare ai modelli cinematografici del passato per farne territorio di esplorazione. Con “Starman” (id., 1984) si può dire che egli realizzerà il “suo” “E. T”., riconsiderando la presenza di un alieno sulla terra, dando voce a sfumature ironiche suscettibili di rammentare in chi guarda gli esordi di “Dark Star”.

Anche il fantasy, e la commistione tra i generi, caratterizzano il cinema del regista americano, che viene riconosciuto, specialmente dal pubblico e dalla critica europea, come un autore legato a una visione particolarissima del cinema, come testimonia anche quello che diviene un altro cult, “Grosso guaio a Chinatown” (“Big Trouble in Little China”, 1986), titolo che spiazza tutti per la novità di un cinema fatto di omaggi e citazioni dal gusto amabilmente fumettistico, capitanato da un attore, Kurt Russel, novello Flash Gordon con il carisma del carpenteriano Jena Plissken. In grado di restituire una lezione di finezza cinematografica nell’omaggiare il cinema orientale e la lettura di genere con largo anticipo rispetto a Quentin Tarantino, quello di Carpenter è un cinema che sconta battute d’arresto al botteghino ma vitale sul fronte artistico. La visione politica si dunque fa esplicita nel fanta-horror-metropolitano “Essi vivono” (“They Live”, 1988), uno dei titoli più visionari del cineasta americano, dove il mondo ufficiale nasconde una proliferazione di figure aliene che dominano gli umani attraverso i mezzi di comunicazione: come in “Distretto 13” e in “1997: Fuga da New York”, e come sarà in “Fantasmi da Marte”, il personaggio solitario, anarchico e disilluso, dovrà vedersela con un’odissea di sopravvivenza in cui gli ultimi possono fare la differenza. I rapporti virili (anche tra uomo e donna), segnalano la persistenza di una temperatura western che rimarrà sempre stile, marchio di fabbrica, fascinazione profonda. Non sarà un caso se la visione di questo cineasta visionario e irriducibile, nell’ultima parte della sua filmografia, si concentrerà sull’horror, avviato splendidamente da “Halloween nel 1978”. “Il seme della follia” (In The Nouth Of Madness, 1994) propriamente è il ritorno all’horror, e con questo film – un trattato sulla dispercezione della realtà e sulla frammentazione dell’identità – il regista riepiloga i temi che più gli stanno a cuore per ridare il via a una serie di viaggi nell’immaginario del brivido.

Ad esso fanno infatti seguito sia il sottovalutato remake “Il villaggio dei dannati” (“Village of The Damned”, 1995), sia il ritorno all’horror-western rappresentato dal gustoso “Vampires” (id. 1998), incentrato sulle vicende di un cacciatore di vampiri che ai più nostalgici potrà far venire in mente John Wayne, sia il fanta-horror “Fantasmi da Marte” in cui si ritrovano, attraverso un singolare e significativo flashback, alcuni ricorrenti temi carpenteriani che incendiano i fans: l’ambientazione western (con il treno come una diligenza lanciato nell’universo dei “popoli rossi”), gli alieni mutanti in grado di invadere gli umani come virus, la donna protagonista, un’eroina intelligente, forte e pronta a muoversi verso il riscatto dando smalto e bellezza a un cinema che sotto nuove forme rinnova il genere e lo rende un ambito insostituibile per riportare in primo piano l’avventura di personaggi che, nonostante la ruvida scorza, continuano a difendere la loro integrità. Ma al terrore puro è dedicata anche l’ultima regia di Carpenter, “The Ward – Il reparto” (“The Ward”, 2010) ultimo non ultimo viaggio nella follia.

SAGGI

ITALO CALVINO E IL CINEMA

di Maurizio Villani

- «Andavo al cinema quasi tutti i giorni»

A 100 anni dalla nascita di Italo Calvino (Santiago de Las Vegas de La Habana, 15 ottobre 1923 – Siena, 19 settembre 1985) una grande Mostra alle Scuderie del Quirinale a Roma ricostruisce la biografia intellettuale di uno dei maggiori scrittori italiani del Novecento. La terza sala dell’esposizione romana è in gran parte dedicata al rapporto di Calvino con il cinema e documenta, seppur parzialmente, la passione dello scrittore per la settima arte.

Calvino era un appassionato di cinema fin da ragazzo, e frequentava assiduamente le sale cinematografiche. L’interesse per il cinema si riflette in tutta la sua opera, sia letteraria che saggistica.

Due grandi pannelli riportano una citazione – tratta dalla sua Autobiografia di uno spettatore. Prefazione al volume Fellini: quattro film (1974) – in cui Calvino espone una serie di ricordi sul suo amore giovanile per il cinema: quali opere e quali attrici e attori lo colpirono maggiormente e il valore formativo che la visione dell’immaginario dei film ebbe sul suo rapporto con la realtà.

«Ci sono stati anni in cui andavo al cinema quasi tutti i giorni e magari due volte al giorno ed erano gli anni tra il ‘36 e la guerra, l’epoca insomma della mia adolescenza. Anni in cui il cinema è stato per me il mondo. Un altro mondo da quello che mi circondava, ma per me solo ciò che vedevo sullo schermo possedeva le proprietà d’un mondo, la pienezza, la necessità, la coerenza, mentre fuori dallo schermo s’ammucchiavano elementi eterogenei che sembravano messi insieme per caso, materiali della mia vita che mi parevano privi di qualsiasi forma. La “mia” epoca va pressappoco da “I Lancieri del bengala” (1935) con Gary Cooper e “L’ammutinamento del Bounty” (1935) con Charles Laughton e Clark Gable, fino alla morte di Jane Harlow (che vissi tanti anni dopo come morte di Marilyn Monroe in un’epoca più cosciente della carica nevrotica d’ogni simbolo).

Con in mezzo molte commedie giallo rosa con Myrna Loy e William Powell e il cane Asta, i musical di Fred Astaire e Ginger Rogers, i gialli di Charlie Chan detective cinese e i film del terrore di Boris Karloff. (…) Dopo aver visto Casbah di Algeri in “Pépé le Moko” (1937) guardavo con altri occhi le vie a scale della nostra città vecchia».

L’andare al cinema dischiude al giovane Calvino lo spazio immaginario dei film che incanta il giovane spettatore con l’annuncio o la promessa che il mondo è molto più grande e ricco, più vario e avventuroso della realtà di cui può avere esperienza diretta.

- Le prime collaborazioni giornalistiche di critica cinematografica

Nel quadro del suo interesse per il cinema, Calvino scrisse recensioni di film a partire dall’estate del 1941 quando “Il giornale di Genova” gliene pubblicò due fra cui quella di “San Giovanni decollato” con Totò protagonista.

Nel 1949 Calvino fu inviato, come giovane cronista de “l’Unità”, sul set di “Riso amaro” di Giuseppe De Santis. Scisse un articolo in cui definì la Mangano “una diciottenne dalla bellezza sconvolgente” e «una delle più belle ragazze che io abbia mai visto». Calvino fu colpito dalla bellezza naturale e dalla forza espressiva della Mangano, che riusciva a trasmettere allegria, dolore e passione con la stessa intensità. La Mangano era «una presenza fisicamente così forte da sopraffare la finzione del film, (…) il suo volto e il suo corpo sembrano incarnare il destino di una generazione».

Nel 1954 Calvino iniziò una collaborazione giornalistica con la rivista “Cinema nuovo” che si protrarrà per alcuni anni. In questa veste di critico scrisse una corrispondenza dalla XV Mostra di Venezia. Su quell’articolo così si esprime Gian Pero Brunetta nella sua storia della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia: «Si è assunto il compito di ricreare l’atmosfera della serata inaugurale (poi scriverà anche un articolo quasi tutto dedicato alla “Romana”) e regala un testo per molti aspetti eccezionale: in poche righe coglie e racchiude lo spirito che tocca i presenti, il senso d’attesa comune e l’illuminazione collettiva grazie all’epifania del mito incarnato da Gloria Swanson, quasi direttamente traghettata al Lido dal finale di “Viale del tramonto” di Billy Wilder del 1950». (Brunetta, 2022, pp. 319-320).

A proposito de “La Romana” Calvino dapprima dichiara che dall’incontro Zampa-Moravia ci si poteva aspettare certamente di più; passa poi a parlare della Lollobrigida, che lo «abbaglia per il biancore appena rosato della pelle». La Lollo è «cuore del film, sua ragione prima, lustro e vanto dei produttori e del pubblico fanatico che quasi la linciò dall’entusiasmo davanti al palazzo del cinema. (…) Ne penso tutto il bene che merita pur senza levarla alle stelle, (…) pensiamo che l’interpretazione della “Romana” le abbia servito molto a precisare il tipo di popolana italiana che le più riesce a comprendere e a definire». (Brunetta, 2022, p. 327).

- La relazione sentimentale con Elsa De Giorgi e la presenza alle Mostre internazionali d’arte cinematografica di Venezia

Nel 1955 Calvino iniziò una relazione sentimentale con l’attrice e scrittrice Elsa De Giorgi (Pesaro 1914 – Roma 1997), sposata con il nobile Sandrino Contini Bonacossi. Fu Natalia Ginzburg a presentare alla De Giorgi Calvino, allora occupato nella redazione della Casa editrice Einaudi, affinché le facesse da editor per la pubblicazione del suo primo romanzo, I coetanei. La liaison durerà fino al 1959 e fu raccontata da Elsa nel suo libro autobiografico Ho visto partire il tuo treno (1992). Fu un amore difficile e tormentato, fatto di incontri proibiti, corrispondenze, viaggi, di cui ci resta un corpus epistolare che la filologa Maria Corti, una delle poche ad averlo letto nella sua interezza, ha dichiarato essere «il più bello del Novecento italiano».

La De Giorgi negli anni ‘60 incontrò Pier Paolo Pasolini, che la chiamò sul set de “La ricotta” (1963); ebbe inizio una lunga e profonda amicizia, che portò Elsa a difendere Pier Paolo in diverse occasioni, e a partecipare al suo ultimo film, “Salò o le 120 giornate di Sodoma” (1975).

Il 12 agosto 1955 morì a Zurigo Thomas Mann, tredici giorni dopo si aprì la XVI Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Calvino collegò i due eventi in un articolo per “Cinema Nuovo” (n. 65), dal titolo La noia a Venezia, in cui scrisse: «Aschenbach è preso da un senso d’inferiorità, lui con le sue pagine così avare ed esangui, e gli viene un terribile desiderio di tutte le cose che il cinema è e dà, la realtà più immediata e l’idealizzazione più smaccata, una libertà d’espressione grande quanto il mondo visibile e una convenzione codificata all’estremo, la fama più altisonante e impudica, l’atmosfera di ricchezza onnipotente, e insieme il senso di lavorare per un mondo di povera gente, per le folle anonime che si stiperanno nelle sale buie. Per tutto quel che il cinema è: tecnica e baraccone, volgarità e sapienza raffinata, avventura per chi lo fa e per chi lo vede».

Alla Mostra di quell’anno la Giuria assegnò il Leone d’Argento per la regia a Michelangelo Antonioni per “Le amiche”, film tratto dal romanzo di Cesare Pavese Tra donne sole. La trasposizione del romanzo non convinse Calvino, che criticò la rappresentazione dell’universo femminile, rappresentato in particolare da una Clelia (Eleonora Rossi Drago) «più sfumata e meno problematica», e da Momina (Yvonne Furneaux), che Calvino si aspettava «più acre e aggressiva, con un cinismo più scoperto».

Nel 1974 Calvino pubblicò il saggio Autobiografia di uno spettatore, prefazione di un volume edito da Einaudi in cui erano raccolte le sceneggiature di quattro film di Fellini: “I vitelloni”, “La Dolce Vita”, “Giulietta degli spiriti” e “8½”. Il testo si compone di due parti: la prima, autobiografica, è la rievocazione che Calvino fa della propria giovanile scoperta del cinema come altra dimensione del mondo; la seconda parte ha un carattere più teorico, volto a esplorare nuove forme di narrazione e di rappresentazione e nuovi linguaggi cinematografici.

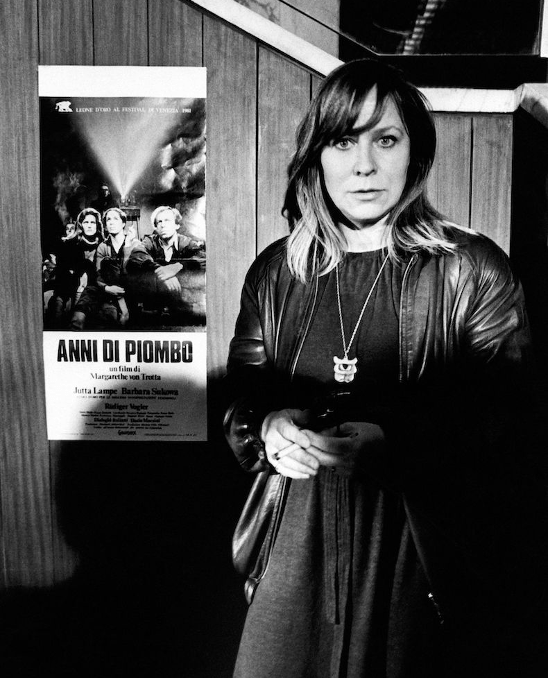

Nel 1981 Calvino è nominato alla Presidenza della Giuria della Mostra di Venezia. Alludendo a una polemica avviata da un giornalista americano, critico verso le scelte dei film in concorso, dichiarò, nel corso della cerimonia finale, che «i film americani non hanno bisogno di essere lanciati da Venezia, per cui non hanno ottenuto alcun premio» (Brunetta, 2022, p. 628).

In quell’edizione vinse il film “Anni di piombo” (“Die bleierne Zeit”) diretto da Margarethe von Trotta: fu la prima volta nella storia della Mostra che il Leone d’oro venne assegnato ad una regista donna. Il Leone d’argento, ex aequo, andò a “Sogni d’oro” di Nanni Moretti.

- Pensieri sul cinema

L’itinerario della riflessione critica sul cinema condotta da Calvino si dipana per un tempo di oltre trent’anni. Non possiamo in questa sede, evidentemente, delinearlo se non per grandissime generalizzazioni. Esso passa attraverso alcune tappe più significative, quali gli articoli e le recensioni di film per diverse riviste e giornali, tra cui “l’Unità”, “Cinema Nuovo” e “Paese Sera”. Le sue recensioni sono caratterizzate da un’analisi originale, che spesso va oltre la semplice valutazione del film per cogliere ed esplorare il rapporto dei film con la realtà e la loro influenza sulla società. Calvino ha anche scritto diversi saggi sul cinema, in cui riflette sul ruolo del cinema nella società e sulla sua importanza come forma d’arte. Tra questi Il cinema è un mondo (1954), Il cinema e la letteratura (1956), Il cinema è una forma di scrittura (1959) e Il cinema è un gioco (1962).

Nel saggio su Il cinema e la letteratura Calvino esprime la sua convinzione che cinema e letteratura siano due differenti mezzi di comunicazione che si servono di linguaggi diversi. Il cinema ha una propria specificità che lo rende un’arte a sé stante: «il cinema non è un’illustrazione della letteratura, non è un’interpretazione della letteratura, non è un’imitazione della letteratura. Il cinema è un’arte che si vale di immagini e di suoni per raccontare una storia, e che ha le sue proprie regole e le sue proprie possibilità».

In un articolo del 1963, intitolato Il cinema nuovo, Calvino scrive: «Il cinema nuovo è un cinema che ha rifiutato le convenzioni del cinema classico, e che ha cercato di sperimentare nuove forme di narrazione e di linguaggio». Questa ammirazione per la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi lo porta ad appezzare registi come Fellini, Antonioni, Godard, Bergman e Kurosawa.

Opera importante dell’attività critica è L’autobiografia di uno spettatore, testo del 1974 a cui abbiamo già fatto riferimento. In questo saggio il discorso di Calvino si sofferma su vari aspetti del linguaggio cinematografico, tra i quali ci piace ricordare l’interesse dell’autore per la funzione attoriale nei film.

Riflettendo su un tema che era già stato oggetto di analisi da parte di Walter Benjamin ne L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Calvino si sofferma sul rapporto tra mitologia e ruolo degli attori e delle attrici. Predilige i grandi interpreti hollywoodiani, di cui prende in esame l’espressività dei volti e i tipi di caratteri che rivelano.

«Gli attori rappresentavano modelli di caratteri e di comportamenti; c’era un eroe possibile per ogni temperamento; per chi si proponeva d’affrontare la vita nell’azione, Clark Gable rappresentava una certa brutalità rallegrata dalla spacconeria, Gary Cooper un sangue freddo filtrato dall’ironia; per chi contava di superare gli ostacoli mediante lo humour e il savoir-faire, c’era l’aplomb di William Powell e la discrezione di Franchot Tone; per l’introverso che vince la sua timidezza c’era James Stewart, mentre Spencer Tracy era il modello dell’uomo aperto e giusto che sa fare le cose con le sue mani; e veniva proposto perfino un raro esempio d’eroe intellettuale, in Leslie Howard».

Con lo stesso criterio è presentato il catalogo delle attrici, distinte nelle «due categorie fondamentali delle bionde e delle brune. (…) S’andava dall’estrosa Carole Lombard alla pratica Jean Arthur, dalla bocca ampia e languida di Joan Crawford a quella sottile e pensosa di Barbara Stanwyck (…). Dalla spregiudicatezza monellesca di Claudette Colbert all’energia puntuta di Katharine Hepburn, il modello più importante che i caratteri femminili del cinema americano proponevano era quello della donna rivale dell’uomo in risolutezza e ostinazione e spirito e ingegno; in questa lucida padronanza di sé di fronte all’uomo, Myrna Loy era quella che metteva più intelligenza e ironia» (L’autobiografia di uno spettatore, pp. XII-XIII).

L’ultima tappa del percorso critico di Calvino coincide con l’opera che stava scrivendo quando lo colse la morte. Sono le cinque Lezioni americane che, come scrive nella quarta di copertina Gian Carlo Roscioni, sono «riflessioni di Calvino sull’arte come conoscenza [che] vertono in ultima analisi su un unico tema, quello delle “connessioni invisibili”: che una volta scoperte dal suo sguardo attento e affilato rendono trasparente l’opacità del mondo».

Nella quarta Lezione – che ha per argomento la Visibilità – dopo aver messo a tema le “visioni” poetiche, Calvino passa a esaminare i processi immaginativi propri del cinema, teorizzando la presenza di un “cinema mentale” che presiede alle creazioni fantastiche della mente umana.

La lettura del passo in questione richiama alla memoria le tesi di Bergson sulla “visione cinematografica della realtà”, quando il filosofo francese evidenzia come “il meccanismo cinematografico del pensiero” non solo sia costitutivo del linguaggio cinematografico, ma riguardi la più generale dinamica di un nostro modo di percepire e di pensare il mondo. (L’evoluzione creatrice, pp. 249-250).

«Nel cinema – scrive Calvino – l’immagine che vediamo sullo schermo era passata anch’essa attraverso un testo scritto, poi era stata “vista” mentalmente dal regista, poi ricostruita nella sua fisicità sul set, per essere definitivamente fissata nei fotogrammi del film. Un film è dunque il risultato d’una successione di fasi, immateriali e materiali, in cui le immagini prendono forma; in questo processo il “cinema mentale” dell’immaginazione ha una funzione non meno importante di quella delle fasi di realizzazione effettiva delle sequenze come verranno registrate dalla camera e poi montate in moviola. Questo “cinema mentale” è sempre in funzione in tutti noi, – e lo è sempre stato, anche prima dell’invenzione del cinema – e non cessa mai di proiettare immagini alla nostra vista interiore» (Lezioni americane, p. 83).

- Filmografia

Le informazioni sulla filmografia relativa a Italo Calvino sono relativamente scarse. Se nel secondo dopoguerra molti film sono stati tratti da romanzi di scrittori italiani contemporanei – basta fare i nomi di Moravia, Bassani, Pasolini, Tomasi di Lampedusa, Gadda – non così è stato per Calvino, a proposito del quale Lietta Tornabuoni ha fatto queste osservazioni: «è uno degli scrittori che direttamente meno hanno contribuito al cinema italiano: qualche collaborazione a sceneggiature (…). Ma è forse lo scrittore italiano che più ha anticipato nella propria opera l’immaginario, le fascinazioni, le tendenze del cinema internazionale contemporaneo: il mondo medievale rivissuto con ironia, l’universo magico ripetitivo e fatale della fiaba, le cosmogonie fantastico-scientifiche, le città del sogno tra Oriente visionario e megalopoli moderna, la narrativa come processo combinatorio di elementi preesistenti, la narrazione come forma compiuta che è possibile scomporre giocando col racconto come con gli scacchi» (Lietta Tornabuoni, nell’intervista Calvino: il cinema inesistente, pubblicata sulla «Stampa» il 23 agosto 1981).

1958 – “I soliti ignoti” di Mario Monicelli. L’idea di partenza è tratta dal racconto Furto in una pasticceria (1947), contenuto nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo (1949).

1962 – “L’avventura di un soldato” di Nino Manfredi, uno dei quattro episodi del film “L’amore difficile”, tratto dal racconto “L’avventura di un soldato”, pubblicato da Calvino nel 1949.

1962 – “Renzo e Luciana” di Mario Monicelli, uno dei quattro episodi del film “Boccaccio ’70”. Il film è tratto dal racconto L’avventura di due sposi (1958) e Calvino collabora alla sceneggiatura.

1967 – “America paese di Dio” è un documentario diretto da Luigi Vanzi (aiuto regista di Michelangelo Antonioni). Il testo originale del film fu redatto da Italo Calvino, pubblicato nel volume postumo Un ottimista in America.

1962 – “Ti-Koyo e il suo pescecane” diretto da Folco Quilici. Calvino elaborò la sceneggiatura con un adattamento fiabesco della storia tra il bambino e il pescecane.

1970 – “Marcovaldo” di Giuseppe Bennati. Serie televisiva RAI in sei puntate che compie una riduzione dell’omonima raccolta di racconti di Italo Calvino.

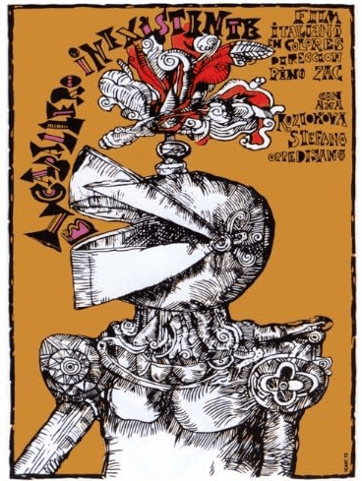

1970 – “Il cavaliere inesistente” di Pino Zac. Ispirato dall’omonimo romanzo di Italo Calvino del 1959, è un film, prodotto dall’Istituto Luce, girato a tecnica mista, che unisce attori in carne ed ossa e personaggi di animazione.

1972 – “L’inseguimento” di Carlo Di Carlo, tratto dal racconto omonimo, pubblicato sul giornale “Il Giorno” il 28 maggio 1967. Fu realizzato, come “L’avventura di un lettore”, per la Seconda rete televisiva tedesca.