Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 4 FEDIC. LE PERSONE E I FATTI

- 5 FESTIVAL ED EVENTI

- 5.1 72 MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

- 5.2 SE DICI CORTO? “SEDICICORTO” di Francesco Saverio Marzaduri

- 5.3 SEDICICORTO 2015: RECENSIONI CORTITALIA

- 5.4 LOCARNO: RIFLESSIONE SUL PALMARES E IL CONCORSO di Ugo Brusaporco

- 5.5 SAN GIO’ VERONA VIDEO FESTIVAL / XXI di Paolo Micalizzi

- 5.6 CASTELLINARIA di Andreina Sirena

- 5.7 IL NETWORK EUROSHORT di Gianluca Castellini

- 6 ITALIA IN CORTO di Elio Girlanda

- 7 CLASSICI

- 8 QUALITÀ IN SERIE

- 9 HOME VIDEO

- 10 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

- 11 AUTORI

- 12 Credits n.7

ABSTRACT

FILM REPRESSIVAMENTE TOLLERATI. APPUNTI SUL CINEMA UNGHERESI DEGLI ANNI SESSANTA di Judit Pintér e Paolo Vecchi

Dopo la rivoluzione del ’56, Kádár introduce una certa tolleranza in campo culturale. In quello cinematografico un ruolo fondamentale lo svolge l’autonomia produttiva degli Studi. Non si assiste però a teorizzazioni e pratiche ”di scuola”, ma a soluzioni formali che rivelano una visione individuale, essendo nello stesso tempo aperte le une verso le altre.

LA RAGIONE DI UN SOGNO : SERGIO CITTI E IL CINEMA di Francesco Saverio Marzaduri

Il nome di Sergio Citti è legato a Pasolini, della cui politique sembra il motore. In realtà, il suo è uno sguardo apolide ed eretico, beffardo e controcorrente, nella cui poetica c’è un mondo reietto, desideroso, nonostante le indigenze, di sogni, bisogni, sorrisi per interpretare la vita e il proprio rovescio.

ALLE ORIGINI DELL’IMMAGINARIO DI GEORGE LUCAS di Roberto Lasagna

Mentre ‘Il risveglio della forza’ conquista le classifiche mondiali ma segue troppo pedissequamente il Lucas prima maniera, Carte di cinema torna alle origini e riflette sui bagliori di un cineasta unico, il Re Mida di Hollywood per il quale il cinema è una sfida davvero imprevedibile e, probabilmente, un conto ancora aperto sul piano dell’immaginario

DARIO ARGENTO. LE COREOGRAFIE DELLA PAURA di Vittorio Giacci

Il saggio ripercorre tutta la filmografia di Dario Argento partendo dalla premessa che tra lui ed Alfred Hitchcock esistono più differenze che analogie. Vere e proprie “coreografie le sue opere sorprendono ed atterriscono come altrettante cerimonie funebri, anatomie del terrore dove la violenza si fa gesto drastico e la sofferenza immagine allo stato puro. Cinema dell’eccesso, quello di Dario Argento si è costruito in una stringente progettualità in cui l’artista, vittima e carnefice ad un tempo di un’arte così trasgressiva e “diversa” come è, ontologicamente, il cinema ha voluto sacrificare la sua sfrenata visionarietà per una coerenza d’autore sempre più rigorosa e cosciente.

FILMMAKER ALLA RIBALTA: FRANCESCO GIUSIANI di Paolo Micalizzi

Profilo di un filmmaker FEDIC che a trent’anni ha già al suo attivo alcuni cortometraggi inviati a Festival nazionali ma anche internazionali ricevendo importanti riconoscimenti. Filmmaker dalla solida preparazione che tende al grande salto nel cinema professionale.

CINEMA: UN LINGUAGGIO UNIVERSALE di Laura Biggi

ll cinema come strumento di comunicazione interculturale. Sperimentare la magia delle immagini in movimento unisce e favorisce la socializzazione a qualsiasi età. Un esempio? Il Campus Estivo Eurolandia di FEDIC Scuola.

DIARI DI CINECLUB. LA CULTURA CINEMATOGRAFICA AL TEMPO DEL WEB di Stefano Macera

L’esperienza di Diari di Cineclub, diretto da Angelo Tantaro, periodico nato nel dicembre 2012, per coinvolgere il vasto e variegato panorama dell’associazionismo cinematografico italiano e sviluppare sino in fondo la prospettiva secondo la quale il cinema non è un fatto a sé stante, evidenziandone il carattere di mezzo di comunicazione profondamente inserito nel dibattito del proprio tempo e delle consequenziali lotte. Motivo di vanto della rivista anche l’intervento pubblicato dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che riconosceva, con lettera al direttore, il positivo ruolo dei Circoli del cinema.

YOUNGERCARD. UN PROGETTO PER AVVICINARE I GIOVANI AL CINECLUB di Eleonora Carrara

Esperienza cinematografica di una giovane universitaria che grazie ad un Progetto della Regione Emilia-Romagna sostenuto dal Cineclub Claudio Zambelli di Boretto(RE) è diventata un’appassionata cinefila e organizzatrice di attività nel cortometraggio.

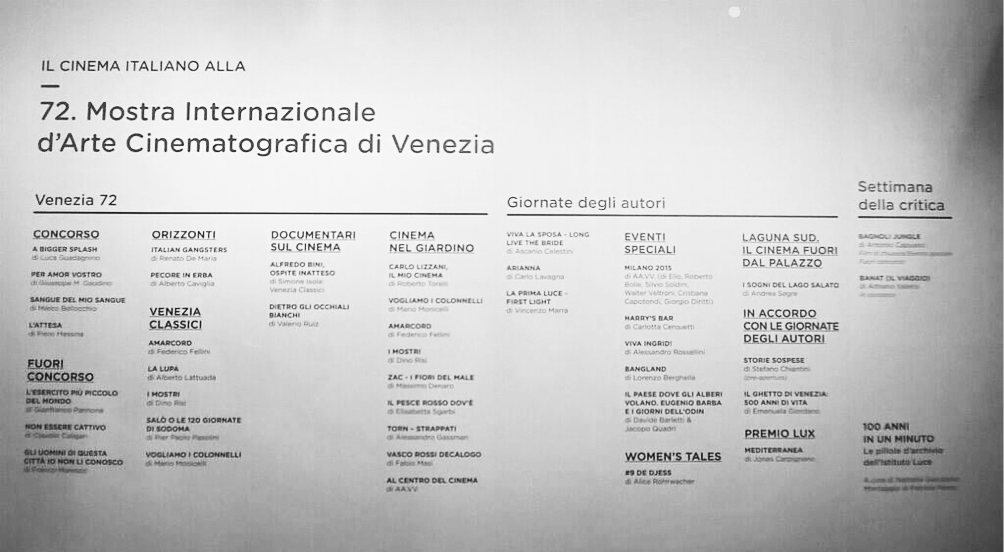

PREMI, TRA CONSENSI E DISSENSI, E RICCHE PROPOSTE di Paolo Micalizzi

Resoconto della Mostra di Venezia 2015, con giudizi sui Premi principali nelle varie sezioni comprese la “Settimana della critica” e “Le Giornate degli Autori” . Sottolineate anche le iniziative FEDIC.

I FILM IN CONCORSO GIORNO PER GIORNO di Ugo Brusaporco

Analisi dei 20 film in Concorso redatte quotidianamente da un critico che da molti anni segue la Mostra del Cinema di Venezia.

GLI ITALIANI A VENEZIA. FILS ROUGE di Carlotta Bruschi

A seguito dell’esperienza alla 72° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’autrice propone il suo punto di vista in merito alle analogie, di tecnica di realizzazione e di contenuti, riscontrate tra le opere dei cineasti italiani.

A VENEZIA RIAFFIORA IL CINEMA INVISIBILE di Vittorio Boarini

La sezione Venezia Classici 2015 ha aggiunto la Carte blanche al Leone d’oro alla carriera, Tavernier, che ha inserito 4 film nei 16 scelti dalla Mostra con 8 documentari sul cinema. L’Italia era presente con 5 pellicole, fra cui “Salò” di Pasolini, che ha vinto il Leone d’oro per il miglior restauro.

SE DICI CORTO? “SEDICICORTO” di Francesco Saverio Marzaduri

Panoramica sulla XII edizione del Sedicicorto International Film Festival, tra appuntamenti e molteplici attività.

SEDICICORTO 2015. RECENSIONI “CORTITALIA” a cura di “Carte di Cinema”

Recensioni critiche da parte di Marzaduri, Micalizzi e Villani di “Carte di Cinema” on line dei cortometraggi in Concorso a “Sedicicorto” di Forlì nella Sezione “Cortitalia”.

FESTIVAL DEL FILM LOCARNO: RIFLESSIONE SUL PALMARES E IL CONCORSO di Ugo Brusaporco

Riflessioni su Premi e film, ma anche sulle caratteristiche dell’importante Festival Svizzero, di prestigio internazionale.

SAN GIÒ VERONA VIDEOFESTIVAL / XXI di Paolo Micalizzi

Premi e giudizi sui cortometraggi in Concorso, ma anche sui lungometraggi a questo VideoFestival che, malgrado difficoltà economiche, viene portato avanti con passione e coraggio.

CASTELLINARIA di Andreina Sirena

All’indomani del tragico venerdì 13 parigino,il festival di Castellinaria cambia fisionomia dedicando un’attenzione crescente alla cultura nella formazione giovanile, per allontanare il divario che separa le nuove generazioni dal privilegio dell’immenso bagaglio artistico del mondo occidentale. Partendo dal fantasy garroniano de “Il racconto dei racconti”, passando per “Human” di Yann- Arthus Bertrand fino al film postumo di Caligari, il festival esplora in tutta la sua ampiezza contraddizioni e criticità del presente, senza abbandonarsi a facili nichilismi ma anzi, considerando le possibili prospettive per edificare un futuro diverso

IL NETWORK EUROSHORT di Gianluca Castellini

Informazioni utili sul Network Euroshort nato nel 2013 su proposta del “Sedicicorto” di Forlì che a tutt’oggi è composto da 9 Festival europei.

ITALIA IN CORTO di Elio Girlanda

Per la prima volta cifre e statistiche su un ambito, tutt’altro che marginale, che coinvolge circa 200 festival e più di 1.000 film, sono disponibili nel Report 2014 dell’industria del cortometraggio italiano con analisi, riflessioni e proposte per lacune e problemi ancora irrisolti.

ELEONORA DUSE: LA GRANDE LEI di Ivana Baldassarri

Un ampio Ritratto di una grande attrice teatrale che ha offerto anche un’indimenticabile interpretazione nel film “Cenere”(1916) di Febo Mari.

MOZART IN THE JUNGLE di Luisa Ceretto

Una serie per chi ama la musica classica, il dietro le quinte di un’orchestra sinfonica e…il buon cinema! Un cast d’eccezione per una commedia scritta, tra gli altri, dallo sceneggiatore di “Moonrise Kingdom”.

GRANDI STORIE PER LEGGERE IL PRESENTE di Giancarlo Zappoli

THE EPIC OF EVEREST. IL MISTERO DI MALLORY E IRVINE di Giancarlo Zappoli

Il documentario ha riacquisito dopo un lungo periodo di latenza l’attenzione che merita da parte sia del pubblico che della critica. Il cofanetto di opere presentate al Biografilm e le rare immagini che testimoniano del primo tentativo di ascesa all’Everest meritano l’attenzione dei cinefili.

BEATLES 1 + A MAGICAL TOUR di Marco I. Zambelli

Il cofanetto 1+ permette di ripercorrere la straordinaria cavalcata dell’avventura Beatles. Lo strepitoso lavoro di restauro sia delle musiche che delle immagini diventa l’occasione per sorprendersi ancora e di deliziarsi della creatività e della magia di uno dei fondamentali fenomeni della cultura del 900 .

PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

Segnalazione-recensioni di 5 libri di cinema che riguardano Pier Paolo Pasolini, Claudio Gora, Italo Calvino, Enrico Medioli e Alessandro D’Alatri.

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

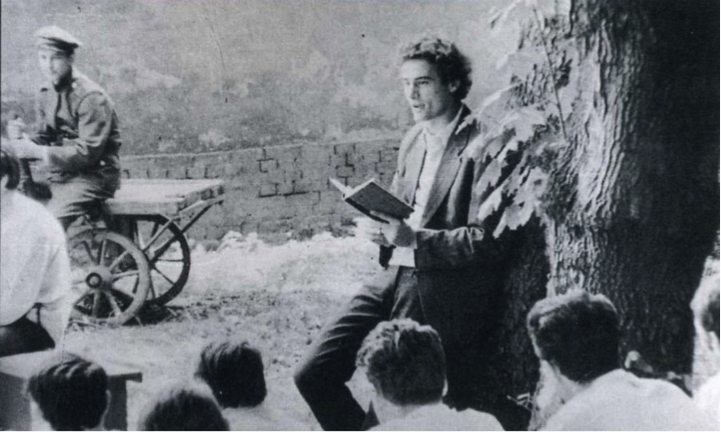

FILM REPRESSIVAMENTE TOLLERATI

APPUNTI SUL CINEMA UNGHERESE DEGLI ANNI SESSANTA

di Judit Pintér e Paolo Vecchi

Come d’altronde per le altre vagues coeve dell’Europa dell’Est, qualsiasi discorso, anche sintetico, sul nuovo cinema ungherese degli anni sessanta non può prescindere da un accenno alla situazione storica, economica e politica della quale è figlio. Il punto di partenza – o di svolta, se si preferisce – è ovviamente rappresentato dai gloriosi e tragici avvenimenti del’56, oggi letti da quasi tutti gli analisti del Paese danubiano come l’unica rivoluzione democratica del secolo scorso (1). Dopo i carri armati, a incaricarsi della difficile opera di restaurazione di un regime già squalificato dagli orrendi anni di Rákosi viene chiamato János Kádár. Vissuto dapprima come una sorta di Quisling danubiano, questo piccolo uomo di umili origini dimostra una certa abilità nel gestire i rapporti con l’URSS che, al di là della retorica ufficiale sui traditori del comunismo e una volta fatta piazza pulita con processi sommari, ha convenienza a risarcire il popolo ungherese dei disastrosi trascorsi, al fine di avviare una normalizzazione il meno possibile traumatica. Con il beneplacito dell’ingombrante alleato sovietico, Kádár inizia una campagna di liberalizzazioni in campo economico, dando spazio all’inziativa privata e incentivando i consumi. Così, già dai primissimi anni sessanta, l’Ungheria in ambito COMECON viene sarcasticamente battezzata “la baracca più allegra del lager” e a proposito della sua peculiare struttura economico-politica si parla di “comunismo al goulash” (2).

In parallelo, si allentano i legami censorii, pur rimanendo in vigore alcuni punti fermi, secondo i dettami di quella che viene chiamata “tolleranza repressiva”. Vale per gli scrittori, ma in seguito anche per i registi, la classificazione formulata da György Aczél, potentissimo Primo Sottosegretario alla Cultura dal 1957 al 1967, tra letteratura proibita, tollerata e appoggiata, aprendo così tra i reprobi e i trombettieri del regime una sorta di ambigua zona grigia nella quale ciascuno può avventurarsi a cercare un proprio risicato spazio. Aczél, con funzioni diverse ma sempre di alto livello, rimane uno tra i piú potenti personaggi della politica ungherese fino al 1985, anche se con minore influenza sulla cultura. Muore nel 1991, amareggiato dal disprezzo spesso palese di molti intellettuali. La sua ”riabilitazione parziale” si sta svolgendo proprio oggi, come conseguenza della politica autoritaria di Orbán, gestita da funzionari che – al contrario di Aczél – non conoscono e soprattutto non sono interessati alla cultura ma soltanto al proprio tornaconto. Perfino molti dei cineasti un tempo appena tollerati da Aczél ne riconoscono l’intelligenza e la sincera volontà di appoggiare le arti ungheresi.

In campo cinematografico, un ruolo fondamentale nel senso del rinnovamento lo svolgono gli Studi, il Béla Balázs su tutti, strutture produttive autonome in cui si incontrano l’esperienza degli anziani e la voglia di sperimentare dei giovani e dove il documentario come registrazione della realtà spesso precede il passaggio alla finzione: Gaál e Sára, ad esempio, girano ”Tisza – “Őszi vazlatok”” (t.l: Tibisco – ”Variazioni d’autunno”) e ”Cigányok” (t.l.: Zigani) come preparazione rispettivamente a ”Sodrásban” (t.l.: Corrente) e ”Feldobott kő” (t.l: La pietra lanciata).

Le influenze delle altre cinematografie, dell’Est come dell’Ovest, che indubbiamente ci sono e risultano avvertibili, vengono riassorbite e indirizzate verso un’ottica peculiarmente nazionale. Come ha scritto Gábor Gelencsér, non si assiste però a teorizzazioni e pratiche ”di scuola” ma a “un sistema di valori piuttosto generico” nell’ambito del quale poterono nascere “soluzioni formali che rivelavano una visione individuale ma erano allo stesso tempo aperte le une verso le altre”, per cui si può dire che se “la poetica dell’arte cinematografica ungherese degli anni sessanta non può essere definita unica e omogenea, nello stesso tempo però le diverse poetiche non possono essere interpretate separatamente” (3).

Schematizzando, si potrebbe indicare un percorso attraverso tre gruppi di film.

a) Le opere dei registi giá attivi in precedenza, per la maggior parte legate alla letteratura, nelle quali il ruolo di quest’ultima – limitato, schematico e sopprattutto propagandistico, o nel migliore dei casi puramente ”culturale” – quale era nel cinema dagli anni cinquanta all’inizio degli anni sessanta, viene ad assumere finalità molto piú astratte, diventando un tramite per esprimere opinioni personali e dubbi sulle certezze fino ad allora proclamate, ma soprattutto per rappresentare in modo piú fedele la realtá , sia del passato che del presente.

Tra questi, Károly Makk ha il compito di iniziare il decennio con ”Megszállottak” (t.l.: I fanatici, 1961), sullo scontro tra vecchio e nuovo nelle campagne, importante “non tanto per la novità della forma, quanto per quella del tono” (4), ma soprattutto di chiuderlo con un capolavoro, ”Szerelem” (t.l.: Amore, 1970). Scritto da Tibor Déry, il film riesce a concentrare tra le pareti di una stanza e a stilizzare nel gioco di menzogne, reciprocamente accettate da parte della madre e della moglie di un uomo in carcere per motivi politici, l’atmosfera di oppressione del regime di Rákosi. Zoltán Fábri è conosciuto soprattutto per ”Húsz óra” (t.l.: Venti ore, 1965), tratto da un celebre romanzo di Ferenc Sánta, durissima inchiesta di taglio giornalistico su una comune agricola, ma sarebbero da menzionare anche ”Nappali sötétség” (t.l.:Buio di giorno, 1963) e ”Utószezon” (t.l.:Fine stagione, 1966), per il tema dell’olocausto, pochissimo trattato dal cinema ungherese. Di András Kovács va citato ovviamente ”Hideg napok”(t.l.: Giorni freddi,1966), sulla strage compiuta dall’esercito magiaro in Serbia nel 1942, un tema molto ”delicato” e da molti osteggiato a partire dall’uscita del romanzo di Tibor Cseres, ostilità che naturalmente è tornata attuale oggi, in un clima di nazionalismo montante. Sono però da ricordare anche due pellicole che risultano testimonianze emblematiche dell’epoca: ”Falak” (t.l.: I muri, 1968), il cui titolo simboleggia la situazione degli intellettuali di sinistra ”riformisti”, e il lungometraggio documentario ”Nehéz emberek” (t.l.: Gente difficile, 1964), in cui cinque inventori raccontano le proprie vicissitudini per la realizzazione di brevetti di importanza nazionale, ostacolati dalla burocrazia e/o dall’invidia dei colleghi.

A questa generazione appartiene Miklós Jancsó, monumento e vate del cinema ungherese, al quale ha saputo imporre una svolta decisiva, anche sul piano strettamente linguistico. I suoi film rappresentano in maniera esemplare i movimenti, le correnti e gli sviluppi di tutta la settima arte magiara. ”Oldás és kötés” (t.l.:Sciogliere e legare, conosciuto anche come Cantata, 1963), da un testo letterario di József Lengyel, è già profondamente segnato dalle stigmate di un autore appartenente sia alla corrente ”popolare” – il protagonista è un intellettuale di origine contadina – che a quella ”urbana”, con il Bartók etnomusicologico di “Cantata profana” a fare da connettivo tra passato e presente, mondo rurale e società industriale, valore delle tradizioni e necessità del rinnovamento.”Így jöttem” (t.l.: Sono venuto così, o Il mio cammino, 1964) è un’ interessante opera di transizione, o forse di compromesso, in quanto mette in scena l’amicizia tra un giovane soldato ungherese e un coetaneo russo verso la fine della guerra. Da questo momento Jancsó si occuperà dei problemi eterni del rapporto tra individuo e potere nel corso della storia, sia ungherese che europea, in simbiosi con l’ amico e co-sceneggiatore, lo scrittore Gyula Hernádi, almeno fino alla morte di quest’ultimo. ”I disperati di Sandor” (Szegénylegények,t.l.: Poveri giovani, o I senza speranza, 1965), uno dei capolavori assoluti del regista e del cinema danubiano, è troppo noto e analizzato perchè ci si debba tornare sopra. Basterà fare cenno all’utilizzo del piano sequenza come forma dell’oppressione psicologica, al rapporto magistrale che viene a instaurarsi tra figura umana e paesaggio, all’ambiguità della metafora anche come strumento per aggirare le trappole della censura. Temi e stilemi che ritroviamo nei successivi ”L’armata a cavallo” (Csillagosok, katonák, t.l.: Soldati stellati, 1967),”Silenzio e grido” (Csend és kiáltás, 1968), ”Sirokkó” (t.l.: Scirocco, 1969) , ”Agnus Dei” (Égi bárány, 1970) e ”Még kér a nép” (t.l.: Il popolo chiede ancora, 1971).

Un discorso a parte merita ”Venti lucenti” (Fényes szelek, 1968), importante per il dibattito che innesca a suo tempo. Per capirlo bisogna riassumere alcune circostanze della sua genesi. La storia é ambientata nel 1948, quando i comunisti hanno preso il potere in Ungheria. I protagonisti sono i membri di NÉKOSZ – Associazione dei Collegi Popolari, provenienti dalle classi oppresse nel regime precedente, pieni dunque – oltre che della speranza di ”cambiare il mondo” – anche della rabbia contro i rappresentanti del passato. Il film é girato nel periodo della contestazione in Occidente, sperimentata di persona da Jancsó a Roma, che é anche quello del tentativo di riforma del socialismo a Prága e dell’invasione della Cecoslovacchia da parte dei ”paesi fratelli”. Attuando una fusione tra le proprie esperienze del passato e quelle del presente, il regista mostra la natura violenta e prima o poi fine a se stessa delle rivoluzioni. I politici hanno considerato ”Venti lucenti” antidemocratico per la dissacrazione delle idee comuniste, mentre Jancsó, come nel caso della ”Pacifista” (1971), voleva riflettere sulle conseguenze caotiche di ogni processo rivoluzionario e, soprattutto, sulla sua manipolazione da parte del potere.

b) I cortometraggi della generazione formatasi prevalentemente nell’atmosfera del tutto particolare dello Studio Béla Balázs.

Qui, almeno nei primi anni, non esiste una vera e propria linea ”di tendenza”, dunque vengono realizzati cortometraggi di finzione, documentari e anche film sperimentali, prima praticamente inesistenti, con l’unica eccezione del magnifico ”Pályamunkások” (t.l.:Operai della ferrovia, 1957) di Gaál. In questo ambito, István Szabó, che sará poi il rappresentante principale del cinema ”urbano”, realizza alcuni corti tra i quali va segnalato soprattutto ”Te” (t.l.:Tu, 1963), toccante elegia dell’amore nella quale è possibile riscontrare i germi della trilogia della quale parleremo più avanti. Di Sándor Sára, grande direttore della fotografia oltre che regista, vanno ricordati i cortometraggi ”Vízkereszt” (t.l.: Epifania,1965) e ”Pro patria” (1971), oltre naturalmente a ”Cigányok”. Inoltre, i film da lui realizzati insieme a Ferenc Kósa e al poeta-sceneggiatore Sándor Csoóri, che diventano gli esempi più importanti dello stile ”popolare”, basato sulle tradizioni contadine, sulla ”fonte pura” della musica di Bartók e sul cinema di István Szőts, la cui pellicola d’esordio, ”Emberek a havason” (t.l.: Gli uomini della montagna), presentata alla Mostra di Venezia del 1942, è la prima e per molti anni unica con caratteristiche analoghe a quelle del neorealismo girata in Ungheria. Questi due gruppi lavorano insieme nello Studio Béla Balázs, ma la politica culturale ”divide et impera” di Aczél ben presto li allontanerà.

Un caso a parte è rappresentato da Zoltán Huszárik, pittore e attore oltre che regista, figura tragica di irregolare lontano dalla politica e dal mondo, che in ”Elégia” (t.l.: id., 1965) intona un inno al cavallo, figura mitica nella cultura ungherese, ribadendo in seguito la propria vocazione in qualche modo decadente con il suo primo, folgorante lungometraggio, ”Szindbád” (t.l.: id, 1971), dai racconti di Gyula Krúdy e con la fotografia di Sára, ritratto di un gaudente d’epoca di straordinaria raffinatezza linguistica.

c) I lungometraggi dei registi provenienti dallo Studio Béla Balázs.

Le caratteristiche generali sono riassumibili nella speranza di poter raccontare in modo piú sincero sia la storia dei loro autori che quella dei loro genitori e dei loro ambienti, l’ambizione di cambiare in meglio la societá e la volontà di contaminare le acquisizioni linguistiche del nuovo cinema internazionale con le tradizioni della cultura ungherese . Personalità di spicco in questo ambito è István Gaál, un solitario come Huszárik e, grazie ai suoi studi in Italia, tra quelli maggiormente influenzati dalle arti figurative occidentali, sia classiche che moderne. I suoi film si concentrano soprattutto sulla psicologia dell’individuo nei diversi periodi della storia dell’Ungheria del dopoguerra. ”Sodrásban”, esordio di sbalorditiva maturità linguistica, pur mutuando da Antonioni lo schema delle crisi individuali in seguito a un evento drammatico, racconta secondo i dettami di una poetica del tutto personale sia la ieraticità dell’antico mondo contadino che i dubbi e le insicurezze degli adolescenti urbanizzati. ”Zöldár” (t.l.: Anni verdi, 1965) è ancora una struggente opera generazionale sull’apprendistato alla vita di uno studente venuto a Budapest dalla campagna negli anni di Rákosi. ”Keresztelő” (t.l.: Battesimo,1967), illuminato dalla tragica figura del ”divo” Zoltán Latinovits, morto suicida, ruota attorno all’antinomia successo/fedeltà ai propri principi. ”I falchi” (Magasiskola, letteralmente Alta scuola, 1970), è una potente e audace metafora sul potere.

L’altro regista a imporsi in questo periodo è István Szabó, l’unico destinato al successo internazionale dopo l’Oscar di ”Mephisto”. La trilogia composta da ”Álmodozások kora” (t.l.:L’età delle illusioni,1964), ”Il padre” (Apa ,1966) e ”Szerelmesfilm” (t.l.: Film d’amore, 1970) racconta con garbo e sensibilità i trasporti e i drammi piccoli e grandi dell’adolescenza, guardando certamente a Truffaut, al quale ruba il personaggio guida, una sorta di Doinel-Léaud interpretato da András Bálint.

Emblematiche sono poi le vicende della nascita e della sorte di ”Tízezer nap” (t.l.: Diecimila soli) di Ferenc Kósa, iniziato nello Studio Béla Balázs, realizzato nel 1965 ma uscito soltanto nel 1967, in quanto rispecchiano in modo evidente la strategia della politica culturale del regime di Kádár nei confronti degli artisti legati alle tradizioni popolari. E’ Aczél in persona a proporre di fare una ricerca sulla storia dei contadini del Novecento ai giovani cineasti dello Studio, che accetta il progetto della triade Kósa-Sára-Csoóri. Nel film però il punto di vista degli autori risulta completamente diverso da quello che si aspettava il potere. La sorte dei contadini, infatti, continua a essere travagliata anche nel socialismo: gli ex braccianti, dopo una breve euforia per avere finalmente ricevuto un pezzo di terra, vengono costretti a rinunciarvi e a entrare nelle cooperative. ”Tízezer nap” mette in scena con chiarezza e sincerità le tragedie umane provocate dalla dittatura di Rákosi e, fatto unico in quel periodo, i suoi protagonisti chiamano ”rivoluzione” quella del 1956. Oltre alle motivazioni ideologiche, nemmeno la rappresentazione visuale della cultura contadina piace alla politica. Aczél e compagni sono praticamente costretti dai critici stranieri a consentire la partecipazione del film al festival di Cannes, dove vince il premio per la regia.

Altre opere importanti, ”Feldobott kő” di Sándor Sára, in cui il sommo cinematographer riprende il discorso sugli zingari introdotto dal cortometraggio preparatorio, attirandosi a sua volta gli strali della censura, che lo costringe a cambiare il finale, e ”Ítélet” (t.l.: Giudizio, 1970) di Ferenc Kósa, sul sollevamento dei contadini nel 1514 capeggiato da György Dózsa, che fu bruciato vivo su un trono di ferro. Quest’ultimo é uno dei tre film, insieme a ”Venti lucenti” e ”Agitátorok” (t.l.: Agitatori, 1969) di Dezső Magyar, che per la loro inusuale lettura delle rivoluzioni provocano molti dibattiti immediatamente dopo il ’68. ”Ítélet” si muove sulla falsariga degli affreschi storici di Wajda, è cioè pensato anche per un grande pubblico, ma la caratterizzazione molto complessa e sfumata sia del protagonista che della sua violentissima rivolta si ritiene vada contro i criteri dell’ideologia marxista, o meglio delle sue semplificazioni volute dal potere.

Ancora più complicato il caso di ”Agitátorok” in quanto opera collettiva di giovani, di una ”nuova sinistra” le cui idee nei paesi socialisti sono considerate piú pericolose di quelle dei cosiddetti ”popolari”. Anche questa pellicola, ambientata nel 1919 durante la Repubblica dei Consigli di Béla Kun, che pure faceva parte della mitologia del regime di Kádár, mette in scena le diverse tipologie di rivoluzionari, dagli estremisti violenti agli intellettuali ”umanisti”. Mentre la generazione dei vari Szabó, Gaál, Sára e Kósa era disposta a qualche compromesso, l’anticonformismo e il rigore di quella del ’68 provoca un intervento censorio piú severo da parte del potere. E infatti, dei tre film sulla natura e sulla pratica delle rivoluzioni in diverse epoche storiche, ”Agitátorok” é l’unico a venire assolutamente proibito.

A partire da questo momento si affaccia sugli schermi una nuova generazione, quella di György Szomjas, Gyula Gazdag, Gábor Bódy e István Dárday, autori capaci di rinunciare con più decisione di quanti li avevano preceduti ai compromessi con la politica, affrontando in maniera diretta i problemi sociali del presente, dunque destinati spesso a scontrarsi con la censura del regime. Ma questa è appunto un’altra storia.

NOTE

1) Se Imre Nagy, leader del nuovo corso, veniva dai quadri del Partito, il suo ideologo, Istvan Bibo, era un appartato liberale. Ci sarebbe poi molto da dire su quello che il ’56 ha rappresentato come punto di svolta per tanti intellettuali italiani come Italo Calvino, mentre la vulgata ufficiale del PCI parlava di rigurgito fascista o giù di lì.

2) Cfr. Tibor Sandor, Storia di una baracca, in Paolo Vecchi (a cura di), “Sciogliere e legare – Il cinema ungherese degli anni ’60”, Lindau – 14° Festival Internazionale Cinema Giovani, Torino, 1996.

3) Gabor Gelencsér, Sciogliersi e legarsi – Poetiche creative nel cinema ungherese degli anni sessanta, ibid.

4) ibid.

5) Per chi voglia approfondire su questa figura la cui importanza, anche sul piano simbolico, travalica l’ambito del cinema, oltre al “Castoro” del compianto Giovanni Buttafava, segnaliamo il libro molto bello e “definitivo” di Giacomo Gambetti, “Miklos Jancsó – Il cinema tra storia e vita”, Marsilio, Venezia, 2008.

.

LA RAGIONE DI UN SOGNO: SERGIO CITTI E IL CINEMA

di Francesco Saverio Marzaduri

“Er cinema è quer posto dove vai, compri un bijetto e poi trovi uno che ‘tte lo strappa… Quell’è er cinema, no? O me sbajo?”

SERGIO CITTI

L’estate scorsa ho avuto modo di rivedere “Brutti, sporchi e cattivi,” durante un’ennesima sua messa in onda televisiva. La cui trama, come si sa, ruota su uno stuolo di baraccati alla periferia romana che la cinepresa di Scola, con piglio semi-documentaristico, scruta e trasla con l’occhio impietoso della commedia italiana. E non può non trasparire (e come d’altronde non potrebbe?) un’impronta pasoliniana nella piccola grande sfera su cui si pone lo sguardo. Anche in una bottega di orrori casalinghi, dove l’ignobile cinismo del patriarca Manfredi è proporzionale alla delinquenza cui è spinto il parentado per sopravvivere – in sé e per sé costante di una commedia, la nostra, ai limiti del ne(r)orealismo, frattanto divenuta irrimediabilmente corrosiva – lo spettatore più accorto riconosce e ritrova Pasolini. Salvo che le note circostanze, un anno prima dell’uscita del film, impedirono a questi di prestare la propria collaborazione per un prologo filmato, e ciò spiega la ragione per cui alla voce “consulenza artistica” sui titoli di coda fa capolino il nome Sergio Citti.

Senza voler imporre al critico di fungere anche da storico pedestre, e indurlo a una testimonianza esaustiva sul ruolo da Citti assunto nella menzionata pellicola, quanto sinora esposto dovrebbe bastare alla formulazione di un’idea, se non a mettere a fuoco meglio l’immagine di un cineasta che sfortunatamente non è mai riuscito a godere di una cifra personale. Inutile, oltreché sterile, negare l’evidenza: indissolubilmente, il nome di Sergio Citti è legato alla filmografia pasoliniana. Pure, il fatto che tale nome appaia in uno degli epitaffi della commedia italiana non può non far pensare che la lezione “di vita,” con tutta la propria realista connotazione, inoculi una sorta di tara ereditaria a un genere la cui risonanza derivava da un’allegorica traslazione. E nelle cui pieghe grottesche l’osservatore più disposto poteva scorgere qualsivoglia riferimento alla realtà.

Come si sa, il piglio vernacolare, romanamente sanguigno, con cui si ritrae una Capitale infida, in tutti i sensi ai margini e resa ancor meno innocente da derelitti che il titolo vuole lontanissimi da aure di virtù e nobiltà d’animi, agevola nella comprensione di un occhio, quello di Citti, da sempre sensibile alla rappresentazione di una realtà sordida. E tuttavia desiderosa di pieghe oniriche, dove la ragione del sogno, per mostrare che tale sogno non si scosta completamente dalla reale condizione, è stemperata – sublimata, anzi – da un’ironia ora mordace e cattivista, ora graffiante e irriverente.

Nella non vasta filmografia registica di Citti, che egualmente conta titoli di un certo pregio, lo sguardo è quello di un cineasta che assorbe la lezione controcorrente di Pasolini, infondendo non poco il pepe necessario all’eversiva asciuttezza nella politique del secondo. Sovente ne è il cervello e il motore, fin dai titoli d’esordio “Accattone” e “Mamma Roma,” per i quali rispettivamente è sceneggiatore e co-interprete insieme al fratello Franco, e curatore dei dialoghi. Senza trascurare la collaborazione per il Bolognini de “La notte brava” e per il giovane Bertolucci de “La commare secca,” anch’essi realizzati sotto lo sguardo di Pasolini. Ma il sodalizio umano e artistico tra Citti e Pasolini – destinato a durare quindici anni circa, sino alla morte, comprendendo la lavorazione di “Salò” – non si esaurisce nella collaborazione di nomi fissi della sua produzione (Baragli, Davoli, Delli Colli, Donati, Ferretti, Garofalo, Grimaldi, Morricone), e a seguire s’impreziosisce da firme non meno rinomate (Cerami, Piovani, Grieco, Jemma, e ancora Mario Ambrosino, Francesco de Masi, Andrea Crisanti).

Al pari di Fellini, del quale condivide un ironico apprezzamento (“Er momento più bbello der cinema è quanno te danno ‘n acconto”), Citti inscena un immaginario dove il reale non può apparire più vero di quel ch’è, e lungo un itinerario che solca una condizione d’indigenza e squallore: benché non sia facile tener testa alla fame, sopravvivere alla disperazione o alle meschinità del mondo, arrabattarsi anche a costo della più esasperata avidità o dell’azione più turpe, le creature del regista-sceneggiatore romano si rilasciano al racconto, quando non al sogno, quale unico surrogato a un’esistenza grigia, monotona, fatta di piccoli crimini o di truci delitti, e talora estrema ratio per attendere la morte. Inusuale, ma non troppo, che in Citti il quid onirico di matrice felliniana abbracci la poetica pasoliniana, irriverente e all’uopo sporca: una bilanciata alchimia che non dimentica lo sguardo fiabesco e surreale di apologhi politico-allegorici come “Uccellacci e uccellini,” “La Terra vista dalla Luna,” “Che cosa sono le nuvole?” e “La sequenza del fiore di carta.”

Chi conosce Citti nella dimensione del fantasy può individuarne la mano in quello che, a detta di molti, è il suo capolavoro, “I magi randagi,” all’uscita incompreso e ignorato come pure i titoli che ne conclusero la produzione (“Vipera,” “Fratella e sorello”). Un’opera il cui soggetto all’origine è un ipotetico film da girare inerente la Natività di Cristo (quel medesimo “Porno-Teo-Kolossal” di cui Abel Ferrara, nel recente “Pasolini,” avrebbe ricostruito alcune sequenze): traendo spunto dal prototipo, Citti immagina che a rappresentare la Natività sia una combriccola di teatranti filosofi, i quali, non capiti, sono costretti ad allontanarsi e compiere lunghi itinerari da viandanti. Sino a che, inevitabile, la realtà non sostituisce la fantasia…

Personalità nomade, girovaga come i magi randagi, è lo stesso Citti. Un cinema apolide, il suo, inesorabilmente relegato ai margini di una produzione, e ancor prima di una cultura, incapaci nel tempo di conferire a cineasti del medesimo calibro un più equo riconoscimento, e che dunque condanna l’opera cittiana a non trovare quanto le spetterebbe. La cosa, all’autore romano, non sembrava importare più di tanto, come documenta una video-intervista, rilasciata poco prima della scomparsa: Citti confessa in prima persona il suo rapporto col cinema e con la vita a quei Ciprì e Maresco che, a partire da “Cinico Tv,” molto devono a lui quanto al suo maestro. A loro, il regista di “Ostia” testimonia il ricordo di un Pasolini dedito a catturare un episodio d’insostituibile realtà sul set de “Il Decameron,” nonostante la pellicola fosse terminata da diversi minuti. Ancora, Citti rivela lo spirito giocoso, vitale, sempre scherzoso e sorridente, di una figura altresì tormentata, sulla quale si è detto e scritto di tutto, e il contrario di tutto, salvo forse comprenderla nella sua interezza.

Il sogno e l’antitesi sono i pattern predominanti del cinema di Citti, dove il primo aiuta a esorcizzare la seconda. Perfino i riferimenti a un’attualità del tempo peggiore della stessa peggiore fantasia fanno, di questo cinema, un’isola a parte ben poco commerciabile: ne è un esempio Piripicchio, figlio dei suonatori ambulanti di “Duepezzidipane” (il titolo, rammentava il compianto Grazzini, è “proprio così: tutt’una parola”), che, da rampollino riconoscente, via via diventa un piccolo mostro, cinico e crudele. L’ingrediente per dimenticare la mestizia, anche solo per un istante, è la risata, da intendersi quale strafottente scherno e liberatorio sfotto’ – la stessa che sorprende i due assassini, una volta giustiziati, negli ultimi fotogrammi di “Storie scellerate”. A star bene accorti, il cinema di Citti è puntellato di presenze comiche, figurine ilari che recano facce e corpi buffoneschi illustri (Benigni, Montesano, Nichetti, Nuti, Pozzetto, Villaggio, Verdone e persino Fiorello), accostati a interpreti di rango (Gaber, Gassman, Giuffré, Noiret, Placido, Proietti, Stoppa, Tognazzi, le sorelle Melato e via sciorinando), e tutti a un tempo immortalati in paradossali situazioni al fianco di comprimari (da Mario Brega ad Angelo Infanti, da Franco Javarone a Carlo Monni, a Giacomo Rizzo), anche appartenenti all’avanspettacolo meno raffinato (Frassica, Luotto, Vitali), che detengono e mantengono inalterata la forza, e prima ancora la poetica, del più genuino intrattenimento popolare, quello che già le riviste più militanti e politicamente impegnate riconoscevano a Franchi e Ingrassia a inizio anni Settanta.

Non meno ardito è l’accostamento di questo cinema, e questa poetica, con l’operazione delle stripes, dove un contorno scenico funge da pretesto od anello di congiunzione per una sequela di segmenti, talvolta ad incastro, e personaggi che la circostanza obbliga a intersecare un unico discorso. Al cinema l’operazione si rivela indovinata con il citato “Storie scellerate,” che rinvia alla struttura semplice del racconto nel racconto ereditato dalla “Trilogia della vita,” mentre la papalina corte dei miracoli messa in scena appartiene al contesto più schiettamente romanesco. E, rivalutato nel tempo, è il corale “Casotto,” titolo ben distante da qualsiasi connotazione di commedia balneare scollacciata. Ma è nel piccolo schermo che Citti consegue risultati anche meglio definiti: esercizi di stile – parafrasando una tardiva operina girata a più mani e a cui l’autore romano ha collaborato – dove la poetica sospesa tra il grottesco e il favolistico porta a eccellenti risultati, da “Il minestrone,” ancora di matrice pasoliniana e, seppur uscito in sala, da recuperare nell’extended version del formato televisivo, fino al monumentale “Sogni e bisogni”.

In quest’ultimo caso, il frame di base non può nascondere la derivazione felliniana, fotografando il Destino (che non per niente ha il volto della Masina) incarcerato per un equivoco insieme al Bene e al Male, alla disperata ricerca, una volta evaso con loro, di un libriccino sul quale è scritta la vita di ciascun essere umano. Al contrario, il libriccino è nelle mani di un bimbo povero le cui manine sono riprese di volta in volta nell’atto di scrivere ciascun titolo degli undici segmenti, presentati a due a due per ogni puntata televisiva: apologhi concisi di un riadattato “Ai confini della realtà,” che il ritrovatore del quaderno inventa e scrive di sana pianta sul prezioso strumento del Fato, rendendole reali e veritiere.

.

.

.

.

Questi, si diceva, gli echi che meglio identificano (e permettono d’identificare) la produzione cittiana. Ma il regista-sceneggiatore romano ha sempre fatto di tutto per dissociarsi dagli inevitabili paralleli ipertestuali coi maestri da cui discende la sua opera, e austera è la sua presa di posizione verso i critici, ignoranti sulla materia trattata. Nondimeno, sarebbe un errore gravissimo dissertare di Sergio Citti senza spendere qualche parola per “Mortacci”: autentica summa di pensiero arbitrario e saggezza, di un modo al contempo anarchico e cialtrone d’interpretare la vita e il suo rovescio; e anch’esso strutturato per episodi ad anello con relativi personaggi, sullo sfondo di un camposanto che, reinterpretando Edgar Lee Masters, in certo senso è stretto parente del Buffalora di Tiziano Sclavi (e del gotico adattamento di Michele Soavi). In un passerella di situazioni bislacche, dove lo sguardo irriverente, ancora una volta controcorrente, non s’inchina nemmeno alla morte e alla voglia di scherzarci su (“Ce diventerei amico,” per usare le sue parole, “so’ sicuro che la incastrerei… Je farei ‘na sola!”), Citti compie un balletto dissacratorio lontano da mestizia o da patetismo, dove la beffa felicemente spodesta il macabro e la polka che lo conclude è degna della danza funerea de “Il settimo sigillo”. “Mortacci” riesce dove non riusciva lo spunto di partenza di “Viale del tramonto,” coi deceduti che dialogavano tra loro sulle proprie spoglie; ma i tempi sono quelli che sono. E se il tempo ancora non ha reso giustizia al nome di Citti, né concesso un’attenta riscoperta al suo occhio (dis)incantato e difficilmente collocabile, piace pensare che tra i defunti “non morti” del film figuri anche lo spiritaccio di un artista senza padroni. O così, almeno, chi scrive vuol ricordare la morte – avvenuta l’11 ottobre di dieci anni fa, e a quarant’anni dalla dipartita di Pasolini – di qualcuno che nel panorama del nostro cinema ha portato avanti il messaggio del collega-maestro: che in quella favola dolce-amara ch’è la vita, “essere morti o essere vivi è la stessa cosa.”

.

SAGGI

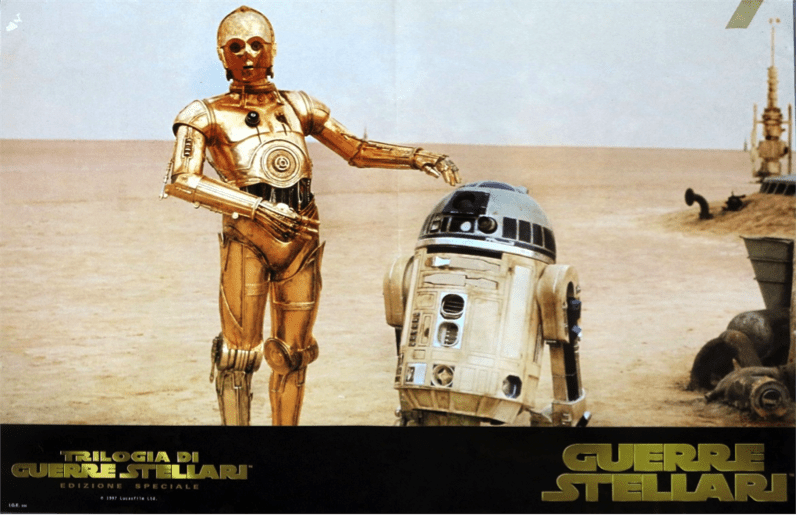

ALLE ORIGINI DELL’IMMAGINARIO DI GEORGE LUCAS

di Roberto Lasagna

George Lucas, ovverosia il cineasta che visse nel futuro. La saga di “Guerre stellari” non ha soltanto conquistato i botteghini di tutto il mondo, ma ha prodotto interpretazioni e ripensamenti del genere fantastico, soprattutto, di un modo di intendere lo spettacolo cinematografico negli anni Settanta della New Hollywood. La saga di “Guerre stellari” non è soltanto una fuga dal reale, una vertigine in nuovi spazi del possibile e del visibile. La prova è forse da ricercare negli altri lavori cinematografici di Lucas, nelle sue poche ed emblematiche regie (considerando la successiva trilogia-prequel di “Guerre stellari”, quella realizzata a cavallo tra il 1999 e il 2005, tutt’uno con un unico progetto di cinema che riemerge negli anni Novanta e si proietta nel nuovo millennio) e nelle produzioni, cioè in quei tasselli cinematografici che da soli appaiono esclamativi di un’idea di cinema come campo di sperimentazione per nuovi scenari della visione. Peraltro, quando esce nelle sale il primo film del giovane regista, non tutti lo ritengono soltanto un divertissement per la “generazione pop-corn” come sarebbe successo invece per i successivi film del regista; nello stesso tempo, la figura del cineasta Lucas appare legata, almeno agli inizi, al destino di Francis Ford Coppola e di una concezione egemonica del rapporto con il pubblico (nonché con la produzione). In seguito Lucas erediterà i toni sontuosi e spettacolari di Coppola privilegiando tuttavia la ricetta estetica del padre spirituale dei nuovi cineasti americani, Roger Corman. Quindi, la strada percorsa da Lucas prenderà una direzione che lo porterà presto alla definizione di un modo decisamente personale di intendere lo spettacolo cinematografico. Nel tentativo di rivendicare l’importanza dell’immaginazione, non per questo diffidando completamente del realismo, Lucas intende proclamarsi fin dal primo lungometraggio, “THX 1138”, realizzato nel 1970, quale novello Georges Méliès del cinema statunitense. Un Méliès per le masse americane avvinto da una serie di presupposti ben definiti. Astrattismo, simbolismo, amore per i generi e tensione formale all’ennesima potenza fanno di questo esordio un atto di coerenza per la nascente casa di produzione Zoetrope. Quasi un manifesto di modernismo che favorisce la molteplicità di letture. L’autarchia produttiva di Coppola e di Lucas, uniti nel tentativo di smarcarsi dallo strapotere delle Major, nasce comunque nel segno della mediazione con le grandi case di produzione. Infatti, come il primo film di Lucas si rivelerà un flop al botteghino, Coppola sarà costretto a correre ai ripari lavorando con la Paramount per il blockbuster “Il Padrino”. Grazie agli enormi proventi di quel film potrà finanziare ancora l’amico Lucas “imponendo” alla Universal la distribuzione di “American Graffiti” (1973). E questa volta si tratterà di un grande successo di pubblico.

Graffiti

“American Graffiti” è uno dei film più emblematici nella ridefinizione del pubblico che corre nelle sale per gustarsi i prodotti della rinascente industria cinematografica: grande attenzione ai giovani, al loro micro-mondo che diviene simbolo di molte universalità, alle mode e ai gusti correnti; ma anche, “American Graffiti”, film del ripensamento generazionale, della riflessione sui piccoli-grandi temi della quotidianità, sull’importanza dell’adolescenza e sul riaffiorare dei sogni rimasti irrealizzati durante quell’importante fase dell’esistenza. La fuga da una vita sentita come frustrante è pertanto una radice comune ed autori come Lucas, Scorsese e Spielberg. Se Il grande amico degli esordi cinematografici di Lucas è Francis Ford Coppola, più avanti, dopo l’enorme popolarità di “Guerre stellari”, egli individua in Steven Spielberg il nume tutelare delle sue nuove operazioni produttive. La saga dell’esploratore Indiana Jones, di cui Lucas produce il primo e il terzo episodio scrivendo però il soggetto dell’intera trilogia e lasciando a Spielberg il compito di regista, mentre appartiene allo spirito di entrambi i cineasti, può essere considerato a pieno titolo come un progetto lucasiano: ne fanno fede la vocazione antropologica dei migliori momenti della saga, e, inoltre, la concezione stessa di serialità che si impone come una delle caratteristiche fondanti il cinema di Lucas. Più in generale, Lucas e Spielberg rilanciano il cinema d’avventura per adulti, ben oltre la vocazione “infantilista” da più parti additata in merito alla loro vocazione espressiva. In questo senso, le influenze tra produttore e regista sono senza dubbio reciproche, così come, all’inizio di carriera, Coppola avrebbe influenzato Lucas nella scelta di esprimere una tensione estetica maggiormente rigorosa e intellettualistica, mentre Lucas, a sua volta, avrebbe incoraggiato Coppola nella prosecuzione di un proprio disegno produttivo. Ad ogni modo, a dispetto della grande popolarità dei suoi più grandi successi produttivi, il “lato oscuro” di Lucas si sarebbe fatto sentire anche dopo i due film d’inizio carriera, cioè sia in Guerre stellari, terza regia del nostro nonché l’ultima prima di un silenzio registico durato vent’anni, sia nella saga “prestata” alla regia di Steven Spielberg. Per quanto pertiene quest’ultima, le avventure dell’archeologo Jones condensano in una traiettoria di ripetizioni il modello di un cinema entusiasmante che sembra volere restituire ai quarantenni la foga di quando erano scolaretti. Dal canto suo Spielberg, nei tre film interpretati da Harrison Ford (una delle “scoperte” di Lucas), si impegna al fine di rendere lo spettacolo sempre più acrobatico, pirotecnico, come sarà anche nei momenti migliori di “Jurassic Park”. Sua, ad esempio, è l’attenzione per i meccanismi della suspense, suo è anche il sensazionalismo effettistico di buona parte della saga. La tensione conoscitiva verso nuovi mondi, che si modula in una vera e propria poetica dell’altrove in “Incontri ravvicinati del terzo tipo” e in “E.T.”, fa capolino nella saga di Indiana Jones attraverso la raffigurazione di un personaggio, l’esploratore-archeologo, cui è nondimeno agevole riconoscere la più genuina ispirazione lucasiana. L’incontro con l’avventura simbolizzato attraverso la baldanza fumettistica della saga di Indiana Jones, acquisisce tuttavia un senso più sfaccettato se ricondotto alle origini cinematografiche di Lucas; quelle, propriamente, di “THX 1138”. A questo proposito, volendo gettare uno sguardo sul film più “sperimentale” del cineasta, conosciuto e apprezzato soprattutto dagli appassionati di cinema, ci sembra opportuno soffermarci un poco sul titolo italiano, mai come in questo caso così “profetico”: “L’uomo che fuggì dal futuro”. Il film di Lucas è infatti la raffigurazione di un XXV secolo buio, sotterraneo, decisamente poco a misura d’uomo. Il destino degli individui appare programmato a tavolino da un sistema sociale impietoso e cibernetico, così come la riproducibilità della specie è affidata al freddo determinismo delle provette di laboratorio.

Il senso dell’avventura

“THX 1138” è un film insolito, non soltanto per l’epoca in cui esce. In esso l’avventura è una delle componenti del film, ma non la principale. Il fascino che Lucas avverte per altri mondi, sicuro riflesso della sua formazione di studioso d’antropologia, si traduce nella ricognizione di un universo futuro che sembra imparentato con il passato di totalitarismo di alcune reali situazioni storiche. Il lavoro di Lucas deve molta della sua particolarità ai referenti cinematografici cui fa riferimento, primo fra tutti il mondo sotterraneo di “Metropolis”. Ma la divisione in classi è qui allegorizzata attraverso una più invadente divisione tra buoni e cattivi. L’opposizione bene contro male che sarà centrale in “Guerre stellari”, è esplicitata in “THX 1138” nell’esperienza formale di un racconto post-espressionista, che attualizza in parte le istanze politiche presenti nella narrativa di Orwell e Huxley. Ci troviamo in fondo nei pressi di in un cinema altamente simbolico nel quale si riattiva il terrore per la figura del “grande fratello”, simbolizzata questa volta dall’invisibile “Controllore supremo”. L’universo concentrazionario di “THX 1138” sembra essere il mondo ideale per gli adepti di Darth Vader, il cavaliere Jedi al servizio del lato oscuro della “Forza” in “Guerre stellari”. È un sotto-mondo totalitario in cui il “Controllore supremo” resta sconosciuto ai più, mentre al suo servizio è predisposta una rete di controllori e osservatori, secondo una rigida scala gerarchica difesa alla base da una potente squadra di robopoliziotti, completamente meccanici, agghindati con divise nere ed elmetti bianchi, i quali, coadiuvati da temibili sbarre elettriche, assicurano il mantenimento dell’ordine attraverso punizioni corporali e soluzioni definitive. Il futuro secondo Lucas è già pienamente raffigurato in “THX 1138”. Il titolo americano del film sta a significare il codice con cui è denominato il personaggio del film (Robert Duvall, in uno dei primi ruoli da protagonista); si tratta di un numero di serie tra i tanti che compongono quel che resta dell’umanità. Un’umanità sotterranea, igienizzata, stordita da onnipresenti altoparlanti che emettono di continuo slogan rassicuranti, secondo un training di controllo e stordimento della psiche. La vita è all’insegna dell’artificialità. Il cibo è sintetico. Il lavoro avviene in centri supermeccanizzati ed è finalizzato allo scopo di produrre nuovi soggetti meccanici. Il sesso è bandito dal sistema, mentre qualche volta si scopre tra gli individui, tutti rasati e vestiti di camici bianchi, la sopravvivenza di qualcuno nato non in provetta, ma attraverso un rapporto sessuale considerato “animalesco” e geneticamente riprovevole. Proprio costoro il sistema perseguita più di altri, come anche chi sembri “cedere” alle tentazioni della carne. I “nati-naturalmente” vengono controllati con assiduità, per evitare il rischio che contagino gli altri. Ed è quanto succede a Luh 3417 (Maggie McOmie), che si mostra irrispettosa delle leggi poiché butta nel water i sedativi e cerca di sedurre THX, un “operatore” addetto al montaggio dei robot. Nel futuro di Lucas il crimine più sconcertante riguarda dunque la carica libertaria che l’eros porta inevitabilmente con sé. Si tratta di una tematica fondamentale in un film come “THX 1138”. La macrostruttura concentrazionaria può mantenere la sua coesione laddove eserciti il suo controllo sul lato meno addomesticabile della natura umana: gli istinti e la carica trasgressiva di Eros. In questo senso il film di Lucas anticipa, con la sua fredda ambientazione, la resa espressiva di alcune tematiche che ritorneranno in altri film sul futuro realizzati durante gli anni Settanta, da 2022: “i sopravvissuti” a “Arancia meccanica”: la censura degli istinti, conseguenza di una struttura sociale autodistruttiva e cannibalica, rappresenta la chiave d’interpretazione di un avvenire letto nella prospettiva di un’Utopia negativa e cibernetica. Ma Lucas conduce la sua dialettica facendo emergere, in extremis, la speranza. Come sarà nella trilogia di “Guerre stellari”, il bene combatterà contro il male in una danza che sarà annunciata sin dal titolo dei singoli film: l’equilibrio tra bene e male (Guerre stellari), il prevalere del male (L’impero colpisce ancora), il riscatto del bene, quindi, l’affermazione della verità (Il ritorno dello Jedi). In effetti, già in “THX 1138” lo scontro tra bene e male supera lo schematismo attraverso una prospettiva di chiarificazione delle “potenzialità” dell’individuo: affrontare la lotta contro il sistema ipermeccanizzato significa anche percepire la gravità della propria condizione di individuo tenuto in una condizione di totale “snaturamento”, e recuperare l’autodeterminazione (la “Forza”) per fuggire ai controlli del sistema significa percepire l’urgenza di una ribellione imperiosa e fatale ai meccanismi dell’automa sociale. L’estrema conseguenza di questo tragitto di ribellione è la scoperta della verità, che determina a sua volta una nuova concezione dell’esistenza, simbolizzata nel finale di “THX 1138” attraverso la scoperta da parte del protagonista di una realtà altra, di cui si negava l’esistenza negli ambienti sotterranei del pianeta. L’immagine di Duvall stremato che, raggiunta la superficie terrestre, apre la botola e sbuca fuori, non trova il paesaggio azzerato dalle radiazioni propagandato minacciosamente dal sistema, ma un immenso sole che accoglie la sua rinascita, si iscrive senza equivoci nel clima simbolico di una fiaba sociologica, secondo quell’affabulazione romanzesca che sarà comune a tutti i film di Lucas fino a “I predatori dell’arca perduta”.

Postmodernismo luminoso

L’esordio di Lucas è all’insegna del recupero di quegli elementi dell’immaginario fantascientifico classico di cui il regista verifica l’inossidabilità attraverso un racconto destinato a nascondere la sua vocazione classica nella brillantezza di uno stile in cui trova ampio spazio il gioco delle contaminazioni. “THX 1138” è, in questo senso, un film ostentatamente “postmoderno” eppure vivificato dal sapore di verosimiglianza della ricostruzione scenica e sorretto dalla sobrietà della narrazione. Inoltre, la modernità di Lucas è da cogliersi nel clima altamente simbolico in cui egli cala il suo immaginario, bagnando la vicenda di toni ora messianici e speranzosi, ora impauriti e oscuri. Lo stile del racconto, sospeso tra simbolismo e iperrealismo, favorisce presto un’interpretazione critica meno scontata del suo lavoro. Sergio Arecco, ad esempio, si domanda se “Thx, nel suo camice bianco, col capo raso, fra le pareti nude della sua stanza-utero, spesso rannicchiato in posizione fetale, circondato da altre larve come lui, non allegorizza forse la condizione del neonato che apre gli occhi per la prima volta, senza ancora distinguere nulla? E tutta la fabula del film non veicola forse la metafora della nascita, o rinascita, dal grembo altrui, con le proprie sole forze? E non è questa una simbologia anche autobiografica?” (Sergio Arecco, George Lucas, Il castoro, La Nuova Italia, 1995, p. 31). Non è pertanto un caso che tutti i film di Lucas ottengano nel corso del tempo una sorta di supervalutazione critica. Il destino interpretativo del regista di “Guerre stellari” prende le mosse senza dubbio dall’aura “sperimentale” di “THX 1138”, film che pone le premesse per uno stile caratterizzato dalla fascinazione per le nuove acquisizioni della tecnologia e il riproporsi di costanti, narrative e tematiche, di sapore antico. La moderna epica di “Guerre stellari” sembrerebbe dunque anticipata da questo racconto allusivo, conoscitivo, ritualistico, sorta di allegoria “rinascimentale” del nuovo cinema statunitense che cerca di opporsi all’omologazione dell’immaginario nutrendosi delle molteplici possibilità offerte da una scrittura costantemente simbolica, affascinata da un mondo ideale che come un dedalo mostra anfratti di morte e crudeltà, ma anche momenti di rivalsa possibilista. Il cinema di Lucas muove quindi i suoi passi nel terreno dell’arcano esibendo una predilezione per il “germe” della ribellione in contesti sociali diversificati. In questo senso la trilogia composta da “THX 1138”, “American Graffiti” e “Guerre stellari” appare decisamente compatta. Il tema del riscatto da un universo concentrazionario (sorta di mondo demoniaco o di Leviatano, come avrebbe notato anche Arecco), che si modula attraverso il canone della fuga e dell’inseguimento, è comune alla vicenda di Thx e della sua compagna Srt, a Luke Skywalker e Han Solo di “Guerre stellari”, mentre non è improprio riconoscerlo indirettamente anche nella ipnotica deambulazione dei personaggi di “American Graffiti”, per i quali la notte diviene l’inesauribile “territorio di fuga” dalle regole di un mondo adulto percepito come imperscrutabile. La ribellione inscenata in “THX 1138” anticipa dunque il bisogno di sperimentare una concezione più autentica del vivere, attitudine che sarà propria del personaggio più enigmatico di “American Graffiti”, il giovane Curt Henderson al quale il Circolo dei Commercianti devolve un assegno di duemila dollari come borsa di studio in suo favore affinché lui, ragazzo intellettualmente dotato, possa frequentare un collegio dell’est. E la reazione di Curt, la sua esitazione dinanzi a quell’allettante offerta degli adulti, esprime una ribellione al pensiero comune che si manifesta attraverso la condizione di una protratta e irriducibile afasia, sintomo di disadattamento ma anche, nel film di Lucas, di una personalità gratificata dall’emergere del proprio spirito anticonformista. L’incertezza esistenziale del ragazzo californiano del 1962 è all’origine della sua coscienza di scrittore, tale sarà infatti, un giorno, il destino di Curt; se non sapremo mai di cosa si occuperà il giovane, di quali argomenti nutrirà i suoi libri, grazie al respiro di grande nostalgia evocato da American Graffiti è legittimo immaginare che egli non riuscirà a liberare facilmente i suoi pensieri dalle origini di “navigante” nella fitta rete di luci notturne del paese natìo. Luci, bagliori, immagini. Come il viaggio nell’iperspazio dell’astronave Millennium Falcon in “Guerre stellari”, il cinema di Lucas esplora l’impatto dell’individuo con le molte realtà di un universo abitato da luci, ologrammi, riproduzioni digitali, lanciandosi a tutta velocità in una sinfonia visiva che esprime tensione nei confronti della famigerata “riproducibilità tecnica”, così come nei riguardi di un’esistenza minacciata da quel “grande fratello” della nostra epoca chiamato serialità. Il rischio nel quale incorre l’uomo del futuro (e questo discorso vale, a ben vedere, sia per il protagonista di THX 1138 che per i futuri adulti di “American Graffiti”) è di perdere coscienza, cadere stordito nel marasma sonnambolico di un mondo percepito come pura superficie visiva; a questo proposito “THX 1138” trasmette l’inquietudine per un universo futuro dominato da immagini stranianti, e proprio grazie ad una simile prospettiva hanno avuto buona ragione coloro che hanno saputo leggere nel film l’attualizzazione di una tematica kafkiana. Tuttavia, il percorso di Lucas deve il suo smalto iperrealista soprattutto all’ispirazione cinefila, la stessa che sarà percepibile nei migliori episodi filmici dell’amico Steven Spielberg (pensiamo in particolar modo a Incontri ravvicinati del terzo tipo, forse il più affine alla tensione estetica di Lucas). Dunque la suggestione kafkiana, come il riflesso di film quali “Aurora” (Murnau) e “Il processo” (Welles), sono da leggere nell’ottica citazionistica propria di un cinema che si nutre di immagini altrui mimetizzandosi in una forma cinematografica abbagliante, luminosa, ipotizzando una dimensione sociale (gli ambienti asettici e supersorvegliati di “THX 1138”, lo sfavillio delle strade notturne di “American Graffiti”) nella quale è in atto la battaglia inquietante tra reale e virtuale. T”HX 1138,” come abbiamo detto, sarà un flop ai botteghini. Esso verrà riscoperto solo in seguito all’enorme successo di “American Graffiti”, diventando un vero e proprio cult-movie per le nuove generazioni. In Italia uscirà soltanto nel 1976. Curiosamente, nell’arco di 4 anni, il nostro paese verrà “invaso” dai tre film di Lucas.

Sfide e successo

“American Graffiti” è notoriamente uno dei più grandi successi cinematografici degli anni Settanta. L’ enorme popolarità del film è dovuta principalmente all’inventiva del suo autore, il quale sembra sapere più di chiunque altro cosa possa affascinare i giovani cinespettatori americani. Innanzitutto, a fare breccia nel cuore delle nuove generazioni, è il clamoroso effetto “revival” evocato dalle immagini, che invita lo spettatore a tuffarsi in una dimensione di sogno nella quale ciò che conta è liberarsi dai pensieri angosciosi della vita “diurna” per dedicarsi unicamente alla gratificazione dei propri desideri. In questo senso “American Graffiti” incarna l’idea stessa di cinema quale esperienza onirica, un’idea che d’ora innanzi Lucas non abbandonerà più. Cosa di meglio, allora, che avere tutto il tempo per rimorchiare le ragazze, lanciarsi in sfide temerarie con le automobili, provare l’ebbrezza della “bumba” (ovverosia gli alcolici), non dovere ascoltare i ricatti della fedeltà di coppia e tutte le regole “da grandi” che affliggono la vita dei ragazzi di provincia? Lucas, con il suo secondo lungometraggio, realizza il prototipo del “film-desiderio”, costruendo un giocattolo vivificato da una colonna sonora che diverrà presto un glorioso hit internazionale. Come un caleidoscopico e modernissimo “video-clip”, “American Graffiti” è scandito ininterrottamente dalle note di Bill Haley (Rock around the clock è la canzone-simbolo con cui si apre il film), Crests (Sixteen Clandles), Del Shannon (Runeway), Beach Boys (Surfin’ Safari, All Summer Long), Platters (Smoke Gets in Your Eyes, Only You, Pretender), Joey Dee & The Starlighters (Peppermint Twist), Regents (Barbara Anne), Monotones (Book Of Love), Chuck Berry (Jonny B. Goode), Johnny Burnette (You’re Sixteen – You’re Beautiful – And You’re Mine), Sonny Till & The Orioles (Crying In The Chapel), Spaniels (Goodnight, Well It’s Time To Go). Ogni canzone, interrompendosi, lascia il posto alla successiva secondo un’alternanza mai casuale. Ciascun brano diviene infatti necessario per la comprensione del particolare episodio rappresentato, secondo una concezione di cinema sinfonico e corale che trae energia dalla cura meticolosa con cui il materiale sonoro interagisce con le cadenze ipnotiche del racconto cinematografico. Dunque un film composto di microeventi disposti in una successione magmatica resa armoniosa da una regia che scandisce le sequenze al ritmo dei Platters, di Chuck Berry e di un repertorio di minuziosa archeologia musicale. E il rischio di frammentarietà è superato grazie all’equilibrio dell’insieme. Lucas è consapevole di stare realizzando un film di pure emozioni, e un giorno considererà T”HX 1138″ la sua “testa”, e “American Graffiti” il suo “cuore”. Coerentemente, il regista si concentra sul cuore emotivo del film rappresentato dai giovani americani dei primi anni Sessanta. Precisamente, ci troviamo nella California del 1962, con buona probabilità a Modesto, città natale di Lucas e di Steve, uno dei protagonisti. Il film ripropone la serata d’addio alle vacanze estive. Tra le molte microstorie Lucas predilige quattro personaggi e le loro disavventure. Insieme formano un clan che onora quotidianamente il rito del raduno al Mel’s Drive-in. Qui convengono, uno alla volta, il goffo e proletario Terry Fields (Charlie Martin Smith), sempre in vespa e alla ricerca di una bellona che gli rivolga un’occhiata, Steve Balander (Ronnie Howard, presto star del serial televisivo “Happy Days” e poi regista di successo per pellicole di smagliante fede hollywoodiana), il rampollo di famiglia benpensante con tanto di auto nuova e girlfriend, Laurie Henderson, smorfiosa quanto lui, Curt Henderson (Richard Dreyfuss), la “coscienza” del gruppo, intelligente al punto da ricevere un assegno come borsa di studio da parte dei commercianti del paese, ma anche il più straniato assertore dei valori della vita, scettico nei confronti dei clan e delle certezze comuni, sfuggente e infantile così come straordinariamente affascinato dalla “magia notturna” (sogna di incontrare sulla prossima auto la sua “dea”, e di poter conoscere un giorno “Lupo solitario”, la voce della radio che, come un “grande fratello” bonario, infonde calore e nostalgia ai ragazzi in cerca di emozioni). Infine, sopraggiunge l’ultimo protagonista del film, il meccanico John Milner (Paul Le Matt), sorta di James Dean diseroicizzato, grande talento del voltante, mitizzato dall’occhialuto Terry Fields come l’imbattibile pilota della vallata di San Joaquin. Lucas descrive con evidente partecipazione un universo giovanile sul quale pesano grandi responsabilità. Ognuno infatti deve fare una scelta, prendere una decisione che condizionerà il proprio futuro. Chi deve, come Steve, decidere se ritenere la sua storia sentimentale con Laurie un fatto realmente importante, chi invece, come Curt, riflettere se valga la pena raggiungere il college oppure se sia meglio buttare via ogni cosa e restare nella soffocante provincia di Modesto. In questo clima d’incertezza, trasfigurato nella sarabanda movimentata di suoni e luci del film, incutono particolare simpatia coloro che non sembrano avere molte possibilità di scelta nel proprio immediato futuro: Terry Fields, buffo giullare squattrinato, paladino d’inadeguatezza ma sempre sul punto d’inventare qualche nuova soluzione per mettersi al pari con i più collaudati rivali, John Milner, nostalgico senza méta (spegne bruscamente la radio sulle note di Surfin’ Safari dei Beach Boys e dichiara con tristezza che il vero rock’ n’ roll’ è finito con la morte di Buddy Holly), proletario e viscerale proprio come il deificato Holly, immagine del “duro ribelle” la cui progressiva inattualità comunica sgomento più che nostalgia. La didascalia finale del film (spesso censurata nelle riedizioni italiane passate in TV, secondo un malcostume che produce un vero e proprio snaturamento con relativo “alleggerimento” del senso di “American Graffiti”), rappresenta una sorta di lapide che sancisce il limite definitivo della grande notte di divertimenti: Steve sarà un giorno un agente delle assicurazioni a Modesto, Curt diverrà scrittore e vivrà in Canada, John perderà la vita nel 1964, investito da un ubriaco, Terry morirà in Vietnam nel 1965. La finitezza dell’esistenza assume un significato impietoso per questi giovani. Il film favorisce dunque il recupero di un passato che non può risolversi in puro revival. Se Lucas si impegna, come sarà nel successivo “Guerre stellari”, in una riproduzione dei segni esteriori dell’epoca che sembra fuoriuscita da un’enciclopedia (drive-in, blue-jeans, t-shirts, flipper, giubbotti di pelle, gonne larghe con la vita stretta, ecc.), la sua opera va al di là dell’immagine del film-cartolina producendosi in una rivisitazione nostalgica di quell’età, i sedici anni, in cui ogni fatto dell’esistenza acquisisce un significato rituale, consonante con i cambiamenti che ciascun individuo deve affrontare. In questo senso, “American Graffiti” diviene davvero un film simbolo, poiché, più dello scrupolo filologico, conta in esso la celebrazione appassionata, divertente ma anche amara di una condizione nella quale i miti verranno presto vanificati o smascherati (come succede a Curt il quale, alla fine del film, scopre che “Lupo solitario” non trasmette da un satellite in orbita come favoleggiato dai giovani, ma dalla periferia di Modesto, e altri non è che un simpatico grassone con la barba). Film nostalgico, dunque, ma anche film sospeso sulla condizione di passaggio dal sogno al reale, vivificato dall’idea che i miti sono comunque indispensabili per ciascuno. “THX 1138”, in questa prospettiva, sembra il negativo di “American Graffiti”. Nel primo film di Lucas il personaggio doveva liberarsi da un mondo di incubo per scoprire che la vita sulla terra non era affatto invivibile come pretendeva il Controllore Supremo. Alla fine, un immenso sole nascente avrebbe infatti riscaldato la nuova nascita dell’uomo. In “American Graffiti” il sogno sembra confinato nella notte, e la scoperta della realtà, mentre smaschera il mito, ne rivendica l’importanza per l’individuo. L’alternativa è di rimanere degli eterni borghesi benpensanti come Steve, oppure morire senza avere sognato l’esistenza della propria “dea ispiratrice”. Lucas, con “American Graffiti”, mentre è coinvolto fino in fondo dall’aspetto emotivo dei suoi sognatori, lascia tuttavia tra parentesi la riflessione sull’infantilismo giovanilista degli americani, mostrando una disposizione d’animo estremamente conciliante con quell’eden di eterni ragazzini. La tappa successiva della sua carriera sarà propriamente la saga di “Guerre stellari” cui il regista dedicherà le sue forze (e il termine non è casuale), di lì in avanti, nel segno di un cinema-ossessione da rivedere-riformulare-rivisitare, come una favola metacinematografica sempre pronta a ridisegarsi sulle attitudini dei nuovi spettatori.. Senza dubbio “American Graffiti” pone le basi per la strategia di serializzazione dell’immaginario di cui si sarebbe d’ora innanzi nutrito il lavoro di Lucas. In questo, ancora una volta, il regista è influenzato da Coppola il quale, nel 1974, cioè l’anno successivo a “American Graffiti”, realizza con enorme successo di critica e di pubblico il primo seguito di “Il Padrino”. Ma sarà soprattutto Lucas a fare della serialità una colonna portante del nuovo cinema e insieme una “dichiarazione d’intenti”; ciò, beninteso, non soltanto attraverso la trilogia di Guerre stellari, ma anche con l’ideazione della saga dell’archeologo Indiana Jones e la creazione dell’Industrial Light Magic, vero e proprio laboratorio di sperimentazione nel campo degli effetti speciali. Inoltre, e non proprio per caso, nelle reti del cineasta capiterà talvolta la produzione di qualche film “teorico” come Mishima di Schrader o “Tucker” di Coppola.

Arca(dia) avventurosa

Varrà quindi la pena, a questo punto, di soffermarsi sul più clamoroso tra i progetti realizzati da Lucas e Spielberg. Per puro caso i due vecchi amici si erano ritrovati assieme in vacanza alle Hawaii nel maggio del 1977. “Guerre stellari” era uscito da poco e stava sbancando il box-office. Lucas confidò all’amico fraterno di avere in mente un progetto altrettanto clamoroso, un film incentrato su di un archeologo insolito, Indiana Jones, un po’ atleta, un po’ scienziato, un eroe e un mercenario, sorta di James Bond degli anni Trenta animato da una passione profonda e “disinteressata” per i fatti e gli oggetti storici.

Il film, che sarebbe stato diretto da Philip Kaufman, avrebbe seguito le avventure di Indiana Jones alla ricerca della leggendaria Arca dell’Alleanza. Spielberg confessò di essersi innamorato del progetto dopo pochi istanti: “George me ne parlava da cinque minuti ed ero già in piedi, incapace di trattenere l’eccitazione” (The Making of “Raiders of The Lost Ark”, Ballantine Books, New York, 1981, p. 25). Quando, qualche mese più tardi, Lucas gli disse che Kaufman aveva rinunciato alla regia, Spielberg confidò all’amico il desiderio di dirigere il film personalmente. Contattò allora il giovane sceneggiatore e futuro regista Lawrence Kasdan, che approntò una sceneggiatura adattata fedelmente al dinamismo grafico dei numerosi bozzetti preparati da Spielberg durante l’ideazione del lavoro. Dopo cinque mesi di intensa scrittura, Kasdan si presentò infine con una sceneggiatura ricca e fantasiosa. A quel punto, nel dicembre del 1979, Lucas volle definire assieme a Spielberg e Kasdan un dettagliato piano di produzione, pretendendo anche l’alleggerimento di alcune parti della sceneggiatura. Alla vigilia del nuovo decennio, Lucas e Spielberg si stavano dunque preparando ad allestire un film che sarebbe apparso grandioso nella messa in scena, ma che sarebbe risultato relativamente economico nella realizzazione. Sarebbe stata questa, d’altronde, la regola dei due cineasti per tutti gli anni Ottanta. Le parole di Spielberg sono rivelatrici del lavoro con Lucas: “Cominciammo a girare nel giugno dell’80 e finimmo nel settembre dello stesso anno. Fu il periodo complessivo di riprese più breve che mi trovai a fare dai tempi di “Sugarland Express”. Per Sugarland ci vollero cinquantacinque giorni. “I predatori”, con tutta la sua spettacolarità e la sua esuberanza, lo girammo in settantatrè giorni, cosa di cui sono orgogliosissimo. Volevo davvero girarlo in modo economico, facendolo apparire come un film di quaranta milioni di dollari, spendendo invece solo venti milioni, che era il budget originariamente previsto. I venti milioni però, avrebbero coperto ottantasei giorni di riprese, ma io avevo organizzato un secondo piano generale di settantatrè giorni, di cui pochissimi sapevano e la Paramount per prima. Quello fu il piano di lavoro che seguimmo e scoprii che non facendo i circa cinquantatré ciack previsti per ogni inquadratura, ma facendone soltanto, diciamo, da tre a cinque, riuscivo a mettere molta più spontaneità nel film e, insieme, meno pretenziosità e meno indulgenza nei confronti di me stesso”. La prontezza di Spielberg nell’adattarsi alle esigenze organizzative del progetto rappresenta già un primo elemento per individuare la sensibile affinità con Lucas; quest’ultimo, d’ora in avanti, sempre più produttore e ideatore di nuove formule cinematografiche anziché esecutore in prima persona. Ma le affinità tra i due cineasti toccano più punti. La loro collaborazione imprime infatti una svolta alla carriera di entrambi. Mentre registi come Coppola, Scorsese e Schrader saranno riconosciuti come i “film-makers” del nuovo cinema statunitense, ovverosia autori di pellicole di impatto popolare ma ricche di spunti critici e influenze artistiche, Lucas e Spielberg saranno invece per lungo tempo soltanto dei “movie-makers”, cioè i fortunati ideatori di pellicole di facile presa sul grande pubblico (in particolar modo su quello giovanile), il cui obiettivo principale è di sbalordire con un accumulo di trovate ad effetto. Sarebbe apparsa come sempre più inequivocabile, in seguito, la seguente dichiarazione di Spielberg l’indomani dell’incredibile boom de “Lo squalo” al botteghino; un’affermazione che il regista si lascia sfuggire pensando proprio all’entourage dei suoi amici-collaboratori, tra i quali, appunto, Lucas, Zemeckis, Milius e De Palma: “Ci scambiamo spesso aiuto e copioni: siamo interessati a fare film intelligenti e ben fatti che possano rivolgersi a milioni di spettatori ed assolutamente disinteressati a film di successo critico che nessuno andrà a vedere”. Una dichiarazione che lo stesso Spielberg avrebbe cercato di far dimenticare in futuro realizzando film “seri” come “L’impero del sole” e “Schindler’s list”. Ma si tratta, ad ogni modo, di una dichiarazione d’intenti estremamente attendibile, se pensiamo all’evoluzione della carriera della coppia Lucas-Spielberg negli anni a venire.