Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 5 FESTIVAL ED EVENTI

- 5.1 CANNES 2015: UN’EDIZIONE NON PROPRIO BRILLANTE di Giancarlo Zappoli

- 5.2 WE WILL ALWAY HAVE CANNES di Laura Cacciamani e Francesca Bernardi

- 5.3 RIVER TO RIVER FLORENZE FILM FESTIVAL: PAS DE DEUX di Maria Pia Cinelli

- 5.4 IL NUOVO CORSO DELLA MOSTRA DI PESARO di Paolo Micalizzi

- 5.5 BIOGRAFIE E STORIE DI VITA AL BIOGRAFILM FESTIVAL DI BOLOGNA di Paolo Micalizzi

- 5.6 DEDICATO A GIAN MARIA VOLONTÈ IL CAMAIORE FILM FESTIVAL 2015 di Paolo Micalizzi

- 5.7 UN QUALIFICATO E SIMPATICO FESTIVAL NEL PAESE DI DON CAMILLO di Paolo Micalizzi

- 6 CLASSICI

- 7 OCCHIO CRITICO

- 8 NEO-CINEMA a cura di Elio Girlanda

- 9 VISTI DA LONTANO

- 10 QUALITA’ IN SERIE a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli

- 11 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

- 12 Credits n.6

ABSTRACT

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

PINTILIE LA SOTTILE LINEA (ROSSA) di Francesco Saverio Marzaduri

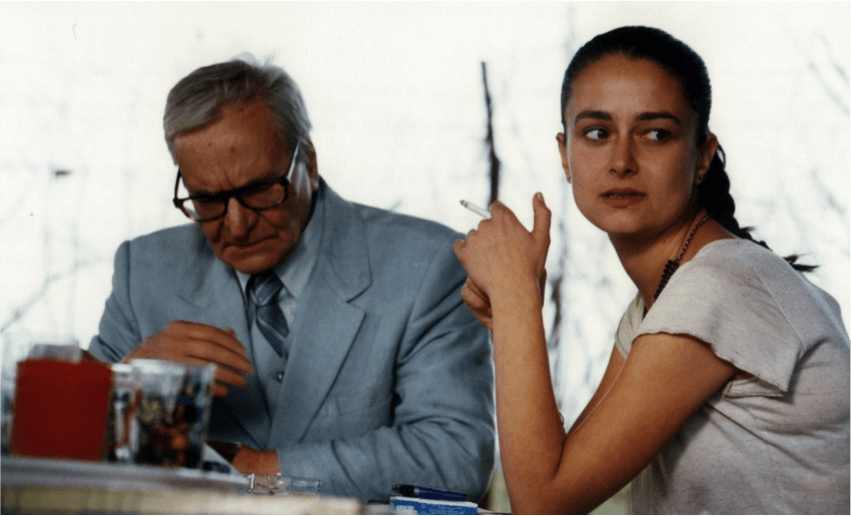

Maestro indiscusso del cinema romeno, dietro un apparente classicismo, Lucian Pintilie rivela un’enigmatica complessità ch’è fonte d’ispirazione per i giovani registi del Noul Val, sia nella denuncia verso le contraddizioni del Paese, sia nella tecnica cinematografica con cui esprimere tale politique.

SAGGI

PASOLINI E LA PRODUZIONE: LE AVVENTURE DI UN AUTORE INDIPENDENTE AL CENTRO DELL’INDUSTRIA CULTURALE di RobertoChiesi

Scrittore e regista spesso perseguitato dalla censura, Pier Paolo Pasolini ha goduto quasi sempre di una certa libertà produttiva, paradossalmente, anche grazie al successo di “scandalo” di alcuni suoi film. Rappresenta un caso emblematico di autore che ha mantenuto la propria indipendenza creativa lontana dai compromessi e dalle “normalizzazioni” dell’industria culturale pur rimanendo sempre al centro dell’industria stessa.

VOSCENZA BENEDICA di Giulio D’Amicone

In Italia (come in altri paesi) siamo da sempre avvezzi al doppiaggio. Alla maggior parte del pubblico sembra naturale vedere Harrison Ford o Meryl Streep muovere le labbra e parlare in italiano, senza riflettere che, in realtà, si tratta di un assurdo. In questo articolo si tenta un breve elenco di improprietà – alcune piuttosto gravi – imputabili alle scelte e ai problemi relativi al doppiaggio.

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

FILMMAKER ALLA RIBALTA: ETTORE DI GENNARO di Paolo Micalizzi

Un ampio profilo di un autore Fedic i cui film, realizzati per e con altri soci della 3dproduction, tendono, soprattutto, a sperimentazioni di tipo parodistico.

CINEMA E SCUOLA di Laura Biggi

Resoconto degli obiettivi e delle attività recenti di Fedic Scuola

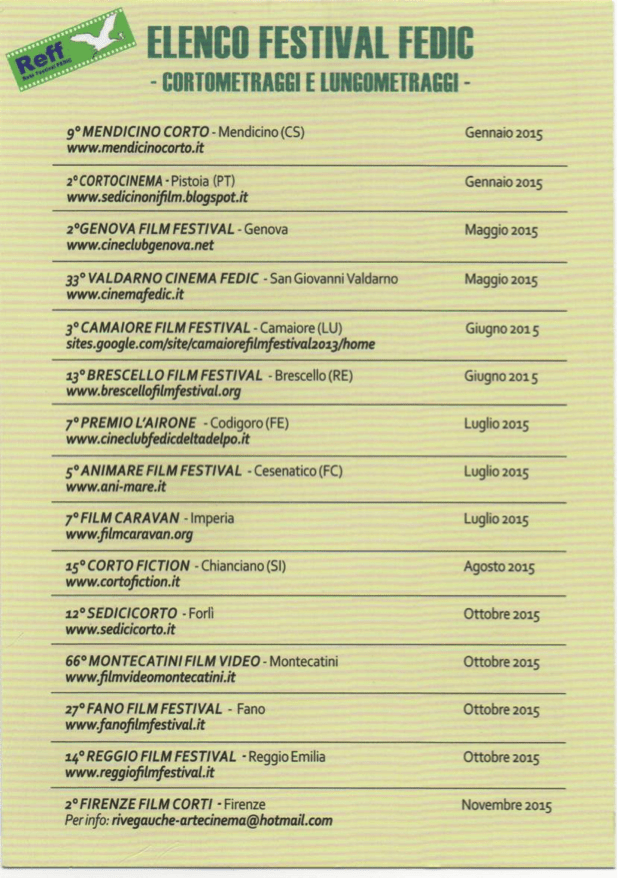

REFF – RETE FESTIVAL FEDIC.” I FESTIVAL SONO VICINI” di Gianluca Castellini

Articolo che riferisce su scopi e obiettivi della Rete Festival Fedic

TREDICESIMO STAGE FEDIC: INTERVISTA AD ALESSANDRO GRANDE di Roberto Merlino

Intervista al regista e sceneggiatore Alessandro Grande , docente dello Stage diretto dal Presidente Fedic Roberto Merlino

FESTIVAL ED EVENTI

CANNES 2015: UN’EDIZIONE NON PROPRIO BRILLANTE di Giancarlo Zappoli

Resoconto dell’edizione del 2015, di una tra le più prestigiose vetrine internazionali. Anche quest’anno Cannes ha confermato un programma ricco di opere interessanti, di maestri ma anche di giovani autori. Insieme ad uno “sguardo” esperto e rinomato nel mondo della critica cinematografica, ne proponiamo uno “inedito” di due giovani cinefile, che hanno aderito al progetto dell’Agis, Premio David Giovani, in qualità di giurate (sezione di Bologna), oltre ad aver collaborato al blog di “Cinefilia ritrovata“.

WE WILL ALWAY HAVE CANNES di Laura Cacciamani e Francesca Bernardi

Resoconto dell’edizione del 2015, di una tra le più prestigiose vetrine internazionali. Anche quest’anno Cannes ha confermato un programma ricco di opere interessanti, di maestri ma anche di giovani autori. Insieme ad uno “sguardo” esperto e rinomato nel mondo della critica cinematografica, ne proponiamo uno “inedito” di due giovani cinefile, che hanno aderito al progetto dell’Agis, Premio David Giovani, in qualità di giurate (sezione di Bologna), oltre ad aver collaborato al blog di “Cinefilia ritrovata”.

RIVER TO RIVER FLORENCE FILM FESTIVAL 2015: PAS DE DEUX di Maria Pia Cinelli

Breve viaggio al centro della danza indiana fra musica classica e jazz in compagnia di un film estraneo al sistema Bollywood.

IL NUOVO CORSO DELLA MOSTRA DI PESARO di Paolo Micalizzi

Excursus su una Mostra che ha compiuto 50 anni ed è ripartita con un nuovo Direttore artistico che punta alle forme più giovani e innovative del linguaggio cinematografico contemporaneo.

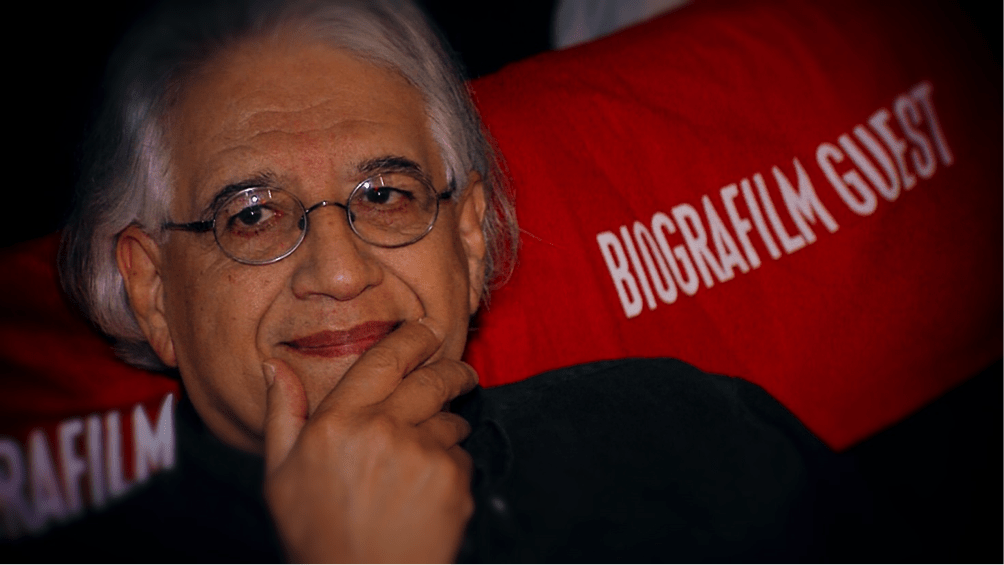

BIOGRAFIE E STORIE DI VITA AL BIOGRAFILM FESTIVAL di Bologna di Paolo Micalizzi

Manifestazione dedicata alle biografie che s’inserisce sempre più con maggiore prestigio nel Panorama dei Festival nazionali.

DEDICATA A GIAN MARIA VOLONTE’ LA 2^ EDIZIONE DEL CAMAIORE FILM FESTIVAL di Paolo Micalizzi

Resoconto di una nuova manifestazione che tende ad avere qualificato prestigio nel Panorama dei Festival Fedic.

UN QUALIFICATO E SIMPATICO FESTIVAL NEL PAESE DI DON CAMILLO di Paolo Micalizzi

XIII edizione, ricca di iniziative, nel paese dove è stata ambientata la saga di Giovannino Guareschi.

CLASSICI

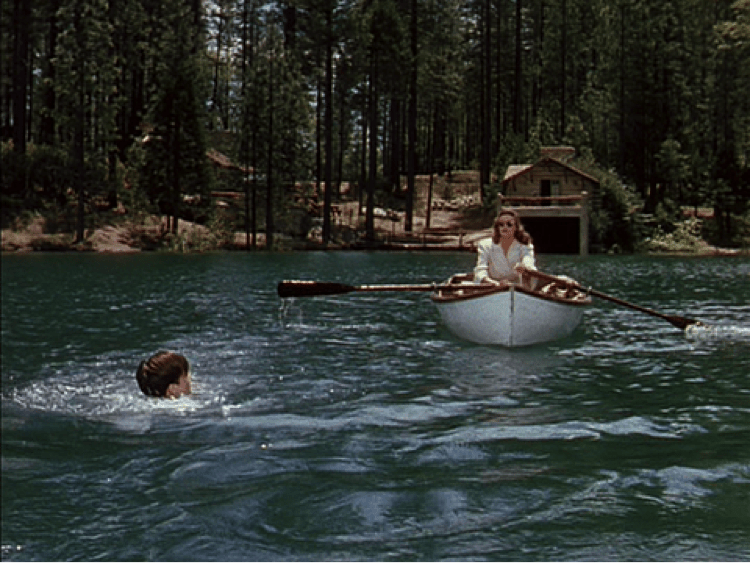

LEAVE HER TO HEAVEN O IL MELODRAMMA INATTESO di Mathias Balbi

Nel cinema americano degli anni Cinquanta il mélo è forse il genere hollywoodiano per eccellenza e il suo realizzatore più riconosciuto e ammirato è il tedesco Douglas Sirk: è curioso allora indagare sulle origini di questo genere attraverso un film (Leave Her To Heaven) che Sirk “eredita” da un altro regista (John M. Stahl), rintracciandone le peculiarità più significative.

OCCHIO CRITICO

IL FILM “CERNIERA” DI NANNI MORETTI di Roberto Lasagna

Mia madre, film intimo e fuori dal coro, e’ un nuovo slittamento di senso nella filmografia di Moretti, opera-cesura tra il privato e il collettivo che esprime la volonta’ di dare una risposta al disagio attraverso la riflessività.

L’IMPOSSIBILITÀ DI ESSERE NORMALE: DOVE ERAVAMO RIMASTI di Francesco Saverio Marzaduri

Dopo aver lasciato la famiglia per inseguire la carriera di cantante rock, l’ultracinquantenne Ricki Rendazzo viene raggiunta da una telefonata dell’ex marito Pete: la figlia Julie attraversa un momento difficile, dopo che il marito l’ha lasciata per un’altra donna. Per Ricki è l’occasione di un amaro esame di coscienza…

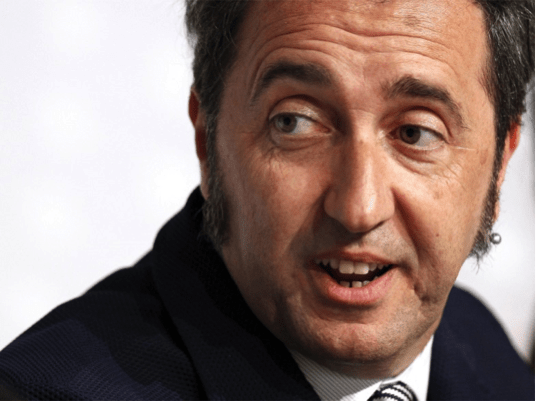

FOCUS SU PAOLO SORRENTINO

CONVERSAZIONE CON PAOLO SORRENTINO. LO STILE E LA BELLEZZA di Federico Govoni

Il cinema di Paolo Sorrentino ha una forte impronta personale, lo stile del regista caratterizza tutta le sue opere rendendole occorrenze di un organico ed unico sentire l’immanente fatica del vivere.

Le inquadrature ricercano armonia e compiutezza nel costante disagio esistenziale dei personaggi.

Il regista Paolo Sorrentino si racconta con sincerità ed ironia.

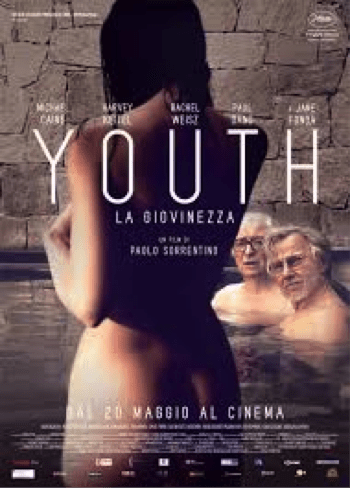

YOUTH: IL COMPIMENTO DE LE CONSEGUENZE DELL’AMORE di Andreina Sirena

Un’analisi sui temi de ”Le conseguenze dell’amore”, secondo film di Paolo Sorrentino, ripresi e sviluppati in “Youth”, il suo ultimo film. L’articolo esalta il legame tra i due lavori nella caratterizzazione dei personaggi, dell’ambientazione e delle scelte registiche.

YOUTH. UNA MEDITAZIONE SUL TEMPO di Maurizio Villani

L’articolo riflette su una particolare chiave di lettura del film di Sorrentino centrata sulla tematica della temporalità. Viene indagato il complesso rapporto tra Il tempo della giovinezza e quello della vecchiezza, attraverso le vicende dei due anziani che vivono il declinare di un’esistenza ormai prossima alla morte. Il declino fisico dei corpi e la dinamiche della psiche misurano le scorrere inesorabile del tempo.

NEO-CINEMA

A cura di Elio Girlanda

NUOVI OCCHI, NUOVI SGUARDI di Elio Girlanda

Nella Rubrica, dove si commenta tutto ciò che sta trasformando il cinema (forme e pratiche, ibridazioni mediali e modelli di esperienza), si esplora l’inizio di una nuova epoca per le immagini in movimento grazie a dispositivi di ripresa e di proiezione sempre più piccoli ed economici.

VISTI DA LONTANO

A cura di Andreina Sirena

TARKOVSKIJ E LA NOSTALGIA DI UN’ARMONIA ASSOLUTA di Andreina Sirena

Viaggio nell’universo simbolico del regista russo Andrey Tarkovskij attraverso “Nostalghia”, film del 1983 girato in gran parte nelle terre toscane . La condizione nostalgica dell’esilio dalla terra d’origine apre all’urgenza di ritrovare la perduta armonia con gli uomini.

QUALITÀ IN SERIE

A cura di Giancarlo Zappoli e Luisa Ceretto

1992 SERIE TV IN 10 EPISODI Giancarlo Zappoli

- Un anno che è stato decisivo per l’Italia e i cui protagonisti sono fissati con precisione nella memoria di chi abbia più di 40 anni. E’ l’anno dell’operazione denominata Mani Pulite. Come raccontare quell’anno di profondi rivolgimenti andando oltre la ricostruzione documentaristica e attraendo anche chi in quell’anno non era ancora nato o era bambino? Questa serie ci ha provato fondendo documentazione ed entertainment.

PANORAMA LIBRI

A cura di Paolo Micalizzi

Segnalazione di alcuni libri: 3 volumi di Giacomo Gambetti relativi, rispettivamente, al Neorealismo, al nuovo cinema ungherese e a ritratti di personaggi del cinema da lui conosciuti; il cinema di Giorgio Pàstina; il nuovo cinema turco; Kubrick tra cinema, estetica e filosofia; cinema e matematica.

.

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

PINTILIE LA SOTTILE LINEA (ROSSA)

di Francesco Saverio Marzaduri

A ben vedere, l’intera filmografia di Lucian Pintilie, regista tra i migliori e paradossalmente tra i più misconosciuti d’Europa, autore di un cinema originale e corrosivo, feroce ma carico di speranza, è caratterizzata da un connubio. E se la dicotomia è il pattern che meglio identifica la produzione cinematografica del Noul Val Românesc, e dichiarati debitori dell’opera di Pintilie sono le firme di tale corrente, una tra le contrapposizioni presenti in Pintilie, benché non l’unica, è quella tra il vero e il presunto. Binomio che soprattutto negli ultimi tempi – grazie anche alla scissione della barriera tra pubblico e privato, dovuta ai mezzi mediatici – ha preso piede nella vita di tutti i giorni da suonare convenzionale, ridondante, stucchevole. Il cinema romeno della “nuova onda,” dal canto proprio, non si mostra insensibile alla tematica, cogliendo l’occasione per prenderla di petto in alcuni dei lavori più rappresentativi tra quelli recenti. E il coraggio di farlo ben si amalgama al fattore della denuncia, più di quanto in precedenza, durante e subito dopo Ceauşescu, non fosse concesso.

Nel caso di Pintilie, il discorso si fa carico di profonda rilevanza, e di profondo valore, giacché la gran parte dei topoi che sempre più suggellano l’ultima produzione romena, divenendone un distintivo marchio, si ritrovano tali e quali nella filmografia di questo cineasta, già molti anni prima perfettamente cosciente dei malumori che incombevano dietro la superficie oltranzista. Non è nemmeno azzardato sostenere che proprio con Pintilie – parallelamente a un altro nome illustre, Liviu Ciulei – la cinematografia del Paese acquisti status d’identità mostrando di essere qualcosa d’altro a dispetto della confezione di genere, sin lì in voga immediatamente dopo la fine del conflitto mondiale, e perfino rispetto all’influsso neorealista, che comunque eleva a modello al pari delle cinematografie dei paesi cosiddetti “minori.”

Eppure, prima ancora che da innato spirito di ribellione, la scelta di un cinema controcorrente, in Pintilie, trova un suo varco in un’altra influenza, del tutto in linea col dirompente mutamento di un costume, di un gusto, di una nuova ricezione del cinema quale arte del guardare. Non è un segreto che se la cinematografia est-europea riesce a produrre opere di lodevole qualità e considerevole originalità, viceversa la Romania, da cenerentola culturale dell’Europa orientale, sconti l’esigenza di ricostruire, con mezzi minori, strutture e attrezzature perdute nella guerra: impresa perseguita con la nazionalizzazione dell’industria filmica, il reclutamento e l’addestramento di nuove maestranze, l’imposizione di parametri funzionali al Sistema e al regime che si è imposto. Nella Romania del dopo-conflitto si devono ricreare dal nulla strutture di base e apprendimento tecnico e, in tale fase, l’influenza che il citato Neorealismo ha sul cinema internazionale non manca di esercitare seduzioni, sul modo di trattare temi e materiali di popolo. Pure, in Romania, e un po’ in tutti i paesi dell’Asse, la scelta di forme linguistico-espressive anticonformiste è ciò che conferisce al cinema la patina di medium eversivo: le manifestazioni artistiche sono sottoposte al vaglio d’una massiccia operazione di controllo, e talvolta irreggimentate, eliminando generi di stampo o derivazione democratica. Ben pochi sono i registi che godono di qualche relativa, se non eventuale, autonomia progettuale.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Le firme più prestigiose ed autorevoli della cinematografia romena si riducono, in quel momento, a tre nomi – Victor Iliu, Liviu Ciulei e, appunto, Pintilie – e occorre attendere che il Neorealismo influenzi il panorama mondiale e dia modo a molti paesi di elargire nuove correnti culturali, di fresca impronta (anche in fatto di ortografica filmica), non insensibili alla denuncia e d’immediata condiscendenza presso il pubblico, di preferenza la fascia più giovane, della quale analizzare disagi e inquietudini. Col suo sconvolgere le regole cinematografiche, Godard ha certamente fatto scuola, benché non sia da considerare il solo nome cui i movimenti culturali internazionali, e specificatamente est-europei, facciano riferimento. Tuttavia, in quella che probabilmente è la prima opera contro del cinema romeno, più per la chiave in cui è gestito l’argomento che per il suo significato, “La ricostruzione” (conosciuta anche come “Il sopralluogo”), datata 1968, appaiono presto chiare le influenze, gli influssi occidentali (rischiosi per l’epoca) e gli echi di un certo (modo di fare) cinema.

Ebbene: rivedendo un prodotto di simile portata – invecchiato nei codici utilizzati dall’autore, e ancora potente nella determinatezza con cui si affronta una tematica per l’epoca sorprendente – fa sorridere che la contrapposizione tra vero e presunto potesse scuotere gli organi di Potere, infastidirli sino ad obbligarli a un’azione di censura per l’intero arco di tempo in cui Ceauşescu fu in carica. E tacciare il film, come il suo autore, di maledetto. In tempi odierni, abituati come siamo a un’ormai azzerata demarcazione tra pubblico e privato, non fa più caldo né freddo la finta inchiesta su un episodio di cronaca nera, che, senza essere mostrato, vede due giovani teppisti venir alle mani tra loro in stato di ubriachezza. Una volta distrutto un bar e aggredito il cameriere che cercava di fermarli, entrambi sono obbligati dalle autorità a rielaborare il fatto davanti alla cinepresa e registrarlo su pellicola per realizzare un film educativo. Ricondotti alla loro più intima e sordida essenza – in un’atmosfera sempre più opprimente e kafkiana – i due giovani si picchiano tanto realisticamente di fronte alla cinepresa che uno, colpito troppo duramente, rimane ucciso durante la rielaborazione.

Progressivamente, il cinema sostituisce alla realtà vissuta una finzione tanto vera da rendere impossibile ai ragazzi di recitare per finta: qual è la verità dell’accaduto, se soltanto sul set si consegue la conclusione più tragica? Svelando allo spettatore i meccanismi di una rappresentazione, il film medesimo si mostra auto-analiticamente quale ricostruzione (e resta il sospetto di una verità anche più vera dietro la m.d.p. di Pintilie), ricostruzione di uno spettacolo ch’è però anche l’unica realtà davvero concepibile. Data l’atipicità del plot, il film è un forte apologo morale: un invito rivolto alla presa di coscienza dello spettatore alla ricerca della verità, al di là delle manipolazioni del regime; il che, naturalmente, suscita l’atteggiamento ostile delle autorità. Nondimeno, l’incessante gioco della verità e della finta verità che sopperisce alla prima, memore perfino di Welles e a favore di uno spettacolo che sia il più realisticamente convincente per l’osservatore (il cui obiettivo è il medesimo dell’intera arte cinematografica), è il primo determinante topos nel cinema romeno dagli anni Sessanta in avanti. A mo’ di esempio, in “A est di Bucarest” di Corneliu Porumboiu lo testimonia il parallelo tra i due estremi, nella grottesca rielaborazione di quanto accadde il 21 dicembre ’89 prima delle 12.08, nel bel mezzo di una diretta televisiva dagli esiti sempre più sbracati e inattendibili.

Soprattutto, è il primo determinante pattern nella filmografia di Pintilie, eversivo esponente di un rinverdimento cinematografico del Paese nell’introduzione di forma e contenuto nuovi, contrapposto senza invidia (e con più di un’eco) alla Nouvelle Vague: in un godardiano gioco di specchi – servito da un poveristico bianco e nero d’inestimabile nitore – l’autore mira a un’interpretazione al contempo critica e sociale, etica e politica della Romania, dei suoi mutamenti e condizionamenti, delle realtà che vi si vivono e, non ultimo, delle infide promesse del governo comunista. Lettura, in sostanza, di carattere sociale, senza venir meno a quella, autocritica, sulla realtà della mediazione cinematografica dietro la patina della finzione filmica, egualmente di forte impatto. Il senso di quel che potrebbe essere, luogo canonico incessante in tutta la produzione di Pintilie, trae la propria derivazione dai ricordi di una comunità tollerante e cosmopolita: per la precisione da Tarutina, un villaggio di lingua tedesca nel sud della Bessarabia – oggi parte dell’Ucraina – e al tempo popolato da un vero mosaico etnico e multiculturale (non solo romeni, ma anche turchi, tartari, ebrei, e manco a dirlo ucraini e russi).

Per la straordinaria lucidità dell’assunto, l’opera viene giudicata una tra le vette del cinema europeo del decennio, cui fungono da contrappunto alcune temerarie dichiarazioni dell’autore, nell’invitare i colleghi a fare “salutari incursioni nella zona proibita della realtà, così da rimpiazzare un cinema di mistificazione con un cinema fedele, fanaticamente fedele alla verità.” Non sorprende che “La ricostruzione” sia visto con sospetto dalle autorità censorie romene e occorra attendere due anni prima che il film trovi la via della programmazione pubblica, dietro l’avvertenza che il prodotto mostra deleteri influssi occidentali (in Italia si vedrà solo alla IV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, per non esser più distribuito).

Come noto, attraverso il filtro non sempre attendibile dei media, il processo violento, feroce e secondo molti irrazionale, che pone bruscamente fine all’Epoca de Aur di Ceauşescu è assai più radicale in Romania che negli altri paesi del blocco orientale. La bottiglia a lungo sigillata, contenente l’unica vera pellicola dissidente della fine del decennio, viene miracolosamente ritrovata e aperta: nel 1990, “La ricostruzione” sembra ancora nuovo, rivoluzionario per stile e contenuti, scatenando una vera e propria sindrome da “Ricostruzione anno zero” tra la critica e tra il pubblico, e all’unanimità è salutato come il primo contributo romeno all’arte cinematografica contemporanea. Ugualmente, però, fa sorridere la tornata di critici nazionali che, all’epoca dell’uscita, valutano a fatica la riuscita di un lavoro coraggioso, dal tiro indubbiamente spiazzante, indispensabile nel suo elemento di scossa per le menti del pubblico, e tuttavia commerciale, furbesco e non completamente onesto nei nobili intenti.

.

L’esatto contraltare della pellicola d’esordio, “Duminică la ora 6,” scoperto esercizio di scrittura filmica che prende a pretesto una vicenda d’amore, lealtà e tradimento ambientata durante la Resistenza per mettere in evidenza – per ammissione dello stesso regista – “il tormento della forma.” Ciò perché discrepante è la situazione politica nel Paese.

“Era il periodo precedente gli inizi di Ceauşescu. Ogni regista, a un certo punto della carriera, si trova a dover fare un “Domenica alle 6,” in cui, in maniera quasi obbligatoria, i personaggi appartengono alla gioventù comunista. Però ho voluto cambiare la conclusione: non volevo che il film terminasse con un finale eroico, perciò ho inserito la morte dell’eroina verso la fine, e a questo ho aggiunto un elemento ancora più tragico, il tradimento. Come l’uomo resta solo, è anche tradito. L’idea era accentuare lo shock della morte della protagonista. In questo modo, ho modificato strutturalmente lo spunto per una storia eroica.”

Permeato di un linguaggio impressionistico, fenomenologico e onirico, e abbastanza rivoluzionario per il cinema romeno, “Duminică” racconta dell’inusuale storia d’amore, nella Romania del ’40, di due giovani impegnati in attività clandestine, l’uno all’insaputa dell’altra, per contrastare il regime fascista; la qual cosa rende complessa e disperata la relazione tra i due amanti. Il debutto di Pintilie ottiene subito importanti riconoscimenti da parte della critica e dei festival internazionali: l’autore inscena lo smarrimento dei personaggi con l’uso di flashback che portano sostanzialmente a non distinguere tra passato e presente. L’amore sembra essere un riparo, ma la guerra prevale su tutto, entrando di peso nei destini degli individui. A dispetto de “La ricostruzione,” “Duminică” non incontra il favore del pubblico meno esigente, tanto meno soddisfa i discepoli di Godard, ché il cineasta gioca a carte scoperte senza ricorrere ad ambiguità: gli eroi sono giovani e simpatici, e ci si affeziona a loro perché odiano il fascismo senza porsi troppe domande. Proprio in questo film, tenero e commovente, la formazione teatrale, l’abilità nella direzione degli interpreti, l’uso di un dialogo straniante, la visione di un emisfero paradossale e dominato dal Caso – derivante dal Teatro dell’Assurdo – influenzano il linguaggio cinematografico di Pintilie. Ma nel cinema, il “selvaggio,” come ama definirlo Ionesco, riesce a lavorare come assistente di Victor Iliu (allievo di Ėjzenštejn e a cui “La ricostruzione” è dedicato), per esordire nell’epoca del “disgelo,” agli albori del regime di Ceauşescu.

Nel divario, nemmeno troppo sottile, fra il teatro e il cinema risiede l’opera (e l’esistenza) del regista romeno, frapposta a un perenne nomadismo, tradotto in un confino, che alterna la patria al territorio francese, con predilezione per Parigi. Formatosi a diciassette anni all’Istituto d’Arte Teatrale e Cinematografica di Bucarest – come molto più tardi capiterà a tanti nomi del Noul Val – Pintilie è già rinomato regista teatrale, di levatura europea: celebrato in patria sin dal ’59 e, nel decennio seguente, direttore di molti teatri fino agli anni Ottanta (a cominciare dal Bulandra, sino ai Théâtre National de Chaillot e il De la Ville), s’impone come l’esponente più significativo del nuovo teatro romeno, proponendo innovativi adattamenti da Gor′kij, Shaw, Frisch, Čechov, Gogol′, Caragiale, Dürrenmatt. E poi Ibsen, Bizet, Frisch, Saroyan, Gozzi, nella maggior parte dei casi ottenendo premi, riconoscimenti, consensi internazionali, e lavorando perfino negli Stati Uniti. Spettacoli che sono testimonianza di una grande sensibilità autoriale: in una regia televisiva per la Jugoslavia, Pintilie realizza “Paviljon VI,” trasposizione del famoso racconto di Čechov, a causa della cui distribuzione in Romania l’autore opta per la Francia per qualche tempo, prima di stabilirvisi per circa dieci anni, in seguito a una nuova azione di censura.

La paranoia che interpretazioni culturali anticonformiste destino la coscienza collettiva, inducendola a pensare, fanno del regista un esiliato ancor prima che un maledetto, e per tutta la vita, anche in ambito teatrale. Per sfuggire alla condanna dovuta al secondo film, Pintilie è costretto ad abbandonare il cinema, e insieme all’amico e collega Liviu Ciulei sceglie di lavorare a un allestimento de “L’ispettore generale” di Gogol′, che solleva polemiche tali da costargli l’ennesimo ostracismo. Il testo, come noto, è una pantomima al vetriolo che con piglio da commedia degli equivoci mette a nudo il conformismo ottuso e la miseria morale della classe dirigente della Russia zarista, tanto corrotta da essere presa al laccio dei suoi stessi inganni. E facile è riconoscere l’allusione agli apparati di partito, ai burocrati e ai politicanti romeni dell’Età dell’oro.

Dualismo della circostanza: nel 1990, anno in cui “La ricostruzione” torna a vedere la luce sugli schermi nazionali, altri lavori bloccati dalla censura vengono distribuiti, a cominciare da quel feroce ritratto della vita di provincia ipocrita, gretta e immorale, ch’è “De ce trag clopotele, Mitică?” (in italiano “Perché suonano le campane, Mitică?”), tratto da Caragiale. Lo stesso anno, tornato definitivamente in patria e nominato direttore del settore cinema del Ministero della Cultura, Pintilie riprende a girare nel periodo romeno di transizione, dopo il crollo del regime e l’avvento della democrazia, realizzando una serie di drammi senza esclusione di colpi e commedie nere sulla vita e le proprie assurdità. E mentre due di queste pellicole del periodo post-comunista approdano ai circuiti internazionali – “Balanţa” (letteralmente “La bilancia”) e “Prea tîrziu” (“Troppo tardi”) – gli storici del cinema sono tentati di ravvisare nella filmografia di Pintilie il progetto coerente di una trilogia storico-sociale romena, introdotta vent’anni prima con “La ricostruzione.” Come rileva Eugenia Voda:

“Le scene, i dialoghi e le immagini de “La ricostruzione” sono ormai entrati a far parte della coscienza collettiva, sono diventati veri e propri riflessi della memoria […] Il film ci appare strano perché è così vicino alla nostra vita di tutti i giorni. Basterebbe modificare pochissimo, cambiare i cartelloni pubblicitari e il tipo di musica, sostituire la macchina da presa con una più sofisticata videocamera, e ci ritroveremmo con un ritratto fedele della vita contemporanea. A ciò si aggiungano una fotografia dal taglio documentaristico e un sonoro estremamente fresco e moderno.”

Espediente auto-riflessivo piuttosto comune nel cinema modernista occidentale, ma raramente attestato nella cinematografia est-europea fine anni Sessanta, il prologo di Pintilie si rivela un flash forward nell’istante in cui è riproposto, identico, al termine del film, quando i giovani uligani devono inscenare la ricostruzione giudiziale del crimine da loro compiuto, durante la quale uno dei due è ferito a morte. Anche il secondo discorso in cornice, quello dell’apparecchio televisivo, diviene un accorgimento stilistico assiduo in quelle trame secondarie codificate, così ricorrenti nella produzione di Pintilie. Inoltre, l’effetto sinestetico che scaturisce dalla simultanea presenza di stimoli sonori differenti (i dialoghi, la musica alla radio e in televisione, gli animali, la porta del gabinetto, gli esasperanti rumori fuoricampo) è un omaggio alla teoria dell’immagine-cristallo di Deleuze: spazio e tempo sono letteralmente sospesi, la vicenda si carica di un’aura eterna, mitica e mistica.

.

Il primo film di Pintilie in epoca post-totalitaria, “Balanţa,” è di più ampio respiro, benché simile a molti dei titoli precedenti nel tono, nelle strategie discorsive, nel tipo di universo morale che ritrae. In una scena d’apertura mozzafiato, accompagnata da una citazione musicale alquanto suggestiva estrapolata dal “Lohengrin” di Wagner, la protagonista rimira un home movie insieme al padre, ex ufficiale degli alti ranghi comunisti ormai in fin di vita. Ancora una volta, la politique di Pintilie ricorre all’autoriflessività (e all’immagine-cristallo), ma in una veste nuova e del tutto originale. Un filmino amatoriale in super8, girato in bianco e nero, mostra un’allegra festa di Natale per degenerare rapidamente in un omicidio macabro e surreale: il personaggio principale riversa soggettivamente tutto l’odio e il disgusto che prova verso il regime comunista sulle immagini della propria infanzia, reinventandole in una chiave deformante.

Si deve, inoltre, notare come nelle pellicole dagli anni Novanta in poi, al pari degli esordi, vi è un’attenzione del regista rivolta all’inquietudine giovanile, al suo collocamento generazionale nel corso dei decenni, ossia nel corso della Storia. Quella Storia di cui la nazione, e anche Pintilie, non può far a meno, spettro la cui icona è ben lungi dallo scomparire. Una generazione, quella romena, che sin da Ceauşescu si sente orfana di un pensiero dirompente, della possibilità di alzare il pugno e paradossalmente, una volta caduto il Conducător, impossibilitata al totale distacco dal Potere vigente, scevra da qualsiasi occasione di ribellione anticonformista e di gioia nel ripartire da zero. Già da “La ricostruzione,” prima che ad occuparsene siano i cineasti del Noul Val (gli unici a gridare quel che prima non si poteva), le figure giovanili sono pedine manovrabili dal Potere, pronti ad essere annientati come niente. Ombre inquiete, come, in “Balanţa,” lo sono i due amanti protagonisti alle prese con una contrapposizione, si diceva all’inizio, tra quel che sembra e quel ch’è realmente, tra quanto viene impartito (e si rivela fallace) e quanto nascosto (ed è accertata verità), tra ciò che s’impone quale indispensabile condizione (a compromissione di vite umane) e ciò che dovrebbe essere equa soluzione (e quasi mai vi si ricorre). Una sequela di binomi che dà modo non solo d’illustrare caratteri ed emisferi divergenti, anche se non troppo, ma pure lo sguardo di Pintilie verso il mondo: sguardo, appunto, sul perenne ago della bilancia.

Nella politique dell’autore vi è la mera denuncia di personaggi destinati a un involontario esilio. Perché di esilio si tratta, giacché solo un ostracizzato quale Pintilie può carpire una simile condizione di disagio. Il confinato, reso tale a causa di circostanze da lui non richieste né desiderate – casi di coscienza, insomma – indotto a sottostare alla prevaricazione del Potere e della Storia (e a rispettivi, annessi strumenti), e farsi carico, quando non è sua la responsabilità, di ignominiose ingiustizie o, peggio, di atroci soprusi. Accade al capitano Dumitriu di “Un’estate indimenticabile,” indotto a reprimere un moto contadino in uno sperduto avamposto militare della Dobrugia, o alla dottoressa di “Stare de fapt” (titolo firmato Stere Gulea, inedito in Italia, del quale Pintilie firma il soggetto), nel rifiutarsi di firmare false diagnosi su alcuni pazienti uccisi durante la rivoluzione e, di conseguenza, indicibilmente punita. E ancor più a fondo capita ai dropout di “Terminus Paradis – Capolinea Paradiso”: non due bravissime persone, a differenza di Dumitriu e della moglie o di Nela e Mitică, e tuttavia emarginate effigi. Innamorati allo sbando tra le disillusioni di una devastata, angosciante Bucarest post-comunista, nella quale trionfano povertà e violenza, romantici sbandati consapevoli di un’irregolarità non confacente a schemi precostituiti ed oppressivi e, dunque, votati alla sconfitta; ma il sacrificio ha luogo in nome del legame, dell’unione, dell’amore. La libertà sintattica e l’impeto ribellistico, specialmente in “Terminus,” evocano il cinema indipendente americano anni Settanta, s’è vero che il giovane guardiano di porci, disperato e rabbioso, immola sé stesso assurgendo a simbolo dell’annientamento delle speranze di un Paese. E se la Storia, anche per la Romania, si reitera e si tramanda, non resta che raccogliere lo scettro per consegnarlo ai nascituri, gli unici custodi possibili di un testimonio inappellabile (come richiede la “situazione di fatto,” secondo l’omonimo titolo, che obbliga la protagonista a cercare il suo aguzzino, padre del bimbo che ha in grembo).

Ancora un ritratto generazionale, e un’altra allegoria sul presente della nazione, è al centro di “Niki e Flo”: i personaggi sono tutti calati in una dimensione apatica e insofferente, indipendentemente se giovani o anziani, gli uni disarmati di fronte a un futuro ostile – bigger than life, come si suol dire – e gli altri condannati all’anacronismo di un tempo non più loro. Al secondo caso, per nuovo connubio, appartengono un colonnello in pensione e un nostalgico della vita bohémienne, legati dal matrimonio dei rispettivi figli, questi ultimi – viziati, annoiati, indisponibili – riconducibili al primo assetto. Il dualismo tra vero e falso, qui, miscela la serenità di un filmato casalingo, inerente un banchetto nuziale in apparenza allegro (come la festività natalizia nell’home movie di “Balanţa”), a una realtà in cui basta una manciata di minuti per conferire l’impressione di un alveo domestico, e un periodo, dove qualunque proposito d’idillio è inesistente. A mo’ di fattore complementare, la dicotomia che vede il concetto di amicizia alternarsi a un atteggiamento finto-amichevole per questioni di tornaconto personale, e si conclude con la sanguinosa vendetta dell’ex militare sul diabolico consuocero, reo di averlo privato non solo dei figli ma anche dell’orgoglio e della dignità. A conti fatti, “Niki e Flo,” penultima fatica di Pintilie, si avvicina maggiormente a un paradigma estetico-minimalista: apologo sarcastico, statico e in fondo desolante sui nuovi romeni, il film si concentra sui due ragazzi, sintomatici simboli del caos sociale post-dicembrista, pronti a partire alla volta degli Stati Uniti nel macabro scenario successivo all’undici settembre, alla ricerca di una migliore esistenza materiale, laddove la morte accidentale di una vittima innocente (il primogenito del colonnello) è registrata in un film amatoriale mostrato in televisione. Con questo lavoro, Pintilie riconferma la propria predilezione per la mise en abîme autoriflessiva quale strategia per far vacillare, in misura costante, i limiti tra finzione e realtà e usare la forza delle immagini in chiave destabilizzante.

Anche maggiore è il grado di sperimentalismo formale in “Prea tîrziu,” quasi a voler chiudere con un segno indelebile il trittico sui mali del totalitarismo (ma il paradigma è ancora molto attiguo a quello de “La ricostruzione”). L’opera segue le vicende di un pubblico ministero, cui sono affidate le indagini sulla morte “accidentale” di un manovale in una miniera di carbone, nella valle del fiume Jiu. In una scena, gli operai picchettano contro la paventata chiusura delle miniere, e contemporaneamente il procuratore li osserva da un monitor del proprio ufficio: quella che potrebbe apparire una parentesi autocritica, a metà tra la tecnica godardiana e il linguaggio del documentario (l’ennesima contrapposizione), è invece il corrispondente in “rima” di un segmento del film più noto di Pintilie, in cui uno schermo televisivo diffonde un’ambulanza diretta a una partita di calcio e poi, tramite una panoramica a schiaffo, lo spettatore è condotto sul luogo ove effettivamente si svolge la scena. Il tempo della Storia e quello della ricezione si assemblano in un’unica entità di significato coerente. A Bucarest, alla prima di “Prea tîrziu,” la reazione di film makers del calibro di Mircea Daneliuc e del citato Gulea è quella di far notare come la sollevazione violenta e parossistica dei minatori del ’90, fomentata dal regime neo-comunista di Iliescu, avesse lasciato tracce importanti anche nelle loro produzioni. Diversi anni dopo, penserà il Radu Muntean di “Hârtia va fi albastră” (titolo letterale “La carta sarà blu”) a ricreare un analogo climax di ansia e oppressione che mischia i malumori di chi è immerso nello scontro e la restituzione dell’evento attraverso una veridicità mediatica, che quand’anche si propone fedele resta fredda, passiva, inscatolata in un video e dunque più travisata che documentata.

Non è comunque possibile dissertare sulla filmografia di Pintilie, dietro la figura canonica del parallelismo, senza riservare un posto sommo a “Il pomeriggio di un torturatore,” nel confronto tra un’agghiacciante realtà e l’impossibilità di raccontarla per ricompensare l’ingiustizia della Storia. Ma quanto si può narrare, in un’epoca che potrebbe consentirlo (e il malaugurato Fato ugualmente non rende possibile), è ostacolato dall’incombenza di un Presente che trasforma i reduci dell’orrore, vissuto in prima persona, a creature ammortizzate incapaci del minimo sentimento, alla totale mercé di un quotidiano costituito da ultrà, aritmetica eredità del passato oltranzista. Passato che questi ultimi hanno rimosso alla svelta e del quale non desiderano diffondere testimonianze: strumento di minaccia, la violenza è la sola ancora esistente per mostrarsi nazione fugacemente mutata come qualunque altra (e altresì la rende identica, in peggio, al trascorso totalitarismo). Il confine risiede nella contraddizione tra l’estrema lucidità e la paurosa confusione, e Pintilie, conscio di non poter fare diversamente, opta per il disegno di una figura mostruosa – tutt’altro che innocente nonostante la trance – sia dall’interno che dall’esterno.

“Quando si ha di fronte un torturatore che arriva a confessare come ciò che lo spingeva ad agire non fosse ordinato da superiori, ma un piacere segreto, che nemmeno riesce a descrivere nella sua interezza e forse va anche oltre la testimonianza, per un regista è terribile e, al contempo, appassionante.”

Il protagonista è un esiliato, ridotto a larva umana come la consorte, isolato dal resto del mondo tanto quanto l’anziano giornalista incaricato di registrare la sua deposizione per una diretta televisiva. Ma il Fato (del Presente, della Storia) dispone diversamente, e sulla bobina non è incisa alcuna parola. E chi si addormenta per tutto il tempo della testimonianza, solo nell’epilogo si abbandona a una verità non meno raggelante: ciò, perché i posteri hanno rifiutato gli anacronismi di ieri, rendendoli incapaci di qualsiasi tentativo di essere ascoltati. Ma il regista sembra suggerire che nessuna parola è così dirompente quanto le immagini: la possibilità di suggerire in modo ellittico senza obbligatoriamente svelare, mediante l’utilizzo di simbolismi figurativi, campi e controcampi, incessanti successioni tra passato e presente prive di filologica continuità. Una terza possibilità – come ammonisce il titolo del suo ultimo lavoro – non è concessa. “Tertium non datur,” appunto.

Dagli esordi, lungo una carrellata di titoli che sono, al contempo, il nitido riverbero della trasformazione (deformazione?) di un Paese e una mentalità, Pintilie non viene meno all’interpretazione del mezzo filmico paragonato alla presenza, massiccia quando non ingombrante, dello schermo in ogni sua forma e all’irrinunciabile rilevanza che la Romania ha offerto ad esso. Ma anche il cinema, elevato a fenomeno morboso e finanche a mercimonio, non esce illeso dalla critica dell’autore, come suggella il morboso girato di Florian, attraverso il quale l’uomo tenta di trarre proficuo guadagno e invece sancisce la sua fine.

La “nuova onda” romena non ha mancato di riconoscere l’enorme debito verso Pintilie, il solo cineasta romeno che in era post-comunista, dopo un lungo confino, ha portato avanti un proprio discorso mantenendosi su identici livelli di eccellenza artistica. Il tributo è evidente nel rifiuto generalizzato (in parte anche motivato economicamente) di produrre opere spettacolari – pellicole d’azione ambientate in scenari esotici con profusione di star nazionali e/o internazionali, dovizia di effetti speciali e magari accattivanti colonne musicali, colme di hit di facile richiamo. In misura meno esplicita, col loro “credo” artistico, le nuove firme mostrano di dare ancora pieno credito a linguaggi visivi e verbali, radicati nella “psiche nazionale,” in un certo tipo d’ironia e di senso dell’assurdo, che anche il pubblico internazionale, d’altronde, può essere in grado di apprezzare. Va precisato, però, che il modello estetico corrente, che porta registi come Cristian Mungiu, Cristi Puiu o Porumboiu a conseguire riconoscimenti internazionali, si afferma solo all’inizio del nuovo secolo, dopo una fase che si potrebbe definire “di passaggio,” e annovera tra i portabandiera Nae Caranfil o Cătălin Mitulescu.

Ognuno di essi, chi più chi meno, ostenta le gravose lacune di una nazione, sulla carta, desiderosa di mettersi al passo coi tempi. Nondimeno, ancora carente ai limiti dell’irrecuperabile in quanto orfana della linea oltranzista da cui è stata sottomessa per oltre un trentennio, fantasma ancora serpeggiante nelle viscere di usi, costumi, tradizioni. E se l’apicultore ex carnefice de “Il pomeriggio di un torturatore” esprime la propria concezione di libertà asserendo di non sapere che farsene, l’idea di libertà di Pintilie pare fondarsi, non senza difficoltà, da una concezione soggettiva inerente l’utilizzo che se ne vuol fare (una “scheda tecnica,” afferma, per sapere come adoperarla). La troppa libertà di pensiero o azione, dovuta a un utilizzo non corretto, viceversa ispira sfiducia in qualsiasi area: nei minimi scorci di libertà offerti, un regista, o il Paese cui appartiene, si rivela versatile e consegue i risultati migliori.

“Con piccoli frammenti di libertà riesci a ricostruire un mondo libero e moderno, ovunque. Vi sono artisti morti nei campi di concentramento: ma il loro umano destino non ha rapporti con l’opera. È importante che tutti cerchino di trovare un mezzo per riuscire a realizzare i propri lavori.”

Tale interpretazione di libertà – confrontata con quella, fallace, imposta da standard precostituiti e dagli organi di potere – è vantaggiosa anche per la censura e/o per i partiti politici, ché, consenzienti in superficie ai voleri di un autore, detengono il vantaggio di poter tardare la distribuzione, gli stessi tempi di lavorazione di progetti malgraditi. È sufficiente solo questa constatazione, per chiarezza e lucidità, a dire della grandezza di un autore come Pintilie quale imprescindibile riferimento, benché ancora non completamente corrisposto dal pubblico internazionale. Le leve del Noul Val, insieme ai più attenti cultori della Settima Arte, da un bel pezzo se ne sono accorti.

.

SAGGI

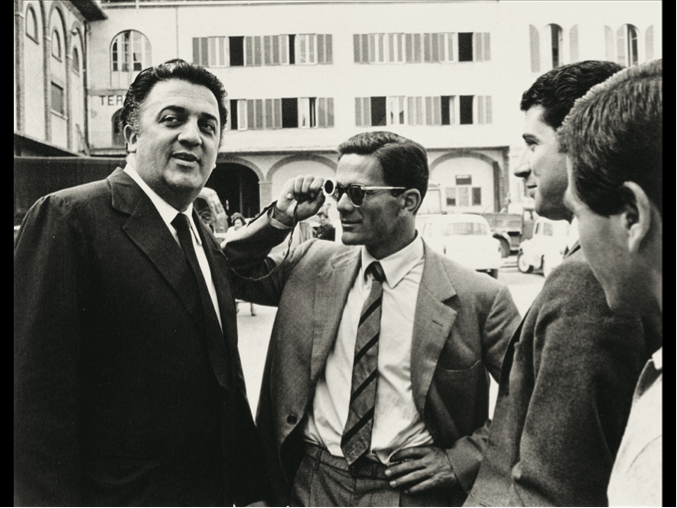

PASOLINI E LA PRODUZIONE:

LE AVVENTURE DI UN AUTORE INDIPENDENTE AL CENTRO DELL’INDUSTRIA CULTURALE

di Roberto Chiesi

Nel 1971, rispondendo alle domande di un’intervista televisiva di Enzo Biagi, IIIB facciamo l’appello, Pier Paolo Pasolini riassumeva i termini del proprio rapporto con l’industria culturale del suo tempo, come un “braccio di ferro”.

Era un’immagine che esemplificava un confronto basato sull’inevitabile resistenza che l’autore deve esercitare rispetto alle pressioni e ai compromessi che un produttore può volere indurre o imporre nel tentativo di rendere il film più commerciale e accattivante, mentre l’artista cerca di condurre a termine il progetto nella forma più vicina a quella in cui l’ha immaginato.

Il caso di Pasolini è uno dei più esemplari perché poté realizzare la maggior parte dei progetti cinematografici a cui teneva, nel modo in cui voleva e nella forma in cui li aveva pensati (come risulta da un confronto dei film con le sceneggiature originarie, pur con tutte le inevitabili differenze nel passaggio dalla pagina al film finito).

Esemplare anche per le condizioni paradossali in cui si trovò ad operare: numerosi film di Pasolini suscitarono scandali e denunce, alcuni diventarono addirittura dei casi limite per il numero di denunce accumulate (Il Decameron ne subì addirittura ottanta) o per il tempo che durò il sequestro (Salò o le 120 giornate di Sodoma rimase nelle mani dei censori per oltre un anno). Ma questi scandali finirono quasi sempre, appunto paradossalmente, per giovare alla fortuna commerciale dei film, in particolare proprio Il Decameron fu il maggior successo del cinema di Pasolini e uno dei più clamorosi esiti al box-office degli anni ’70.

Per tornare alla sua dialettica con la produzione, Pasolini ne sperimentò la prassi fin dagli anni in cui era sceneggiatore e già allora imparò a sue spese quali disavventure possono capitare, come risulta, per esempio, dall’episodio di Una vita violenta (1962): il film, diretto da Paolo Heusch e tratto dal romanzo omonimo di Pasolini, era nato anche dall’apporto dello scrittore alla sceneggiatura ma senza che tale collaborazione gli venisse accreditata ufficialmente e tantomeno retribuita.

Quando Pasolini diventò regista, sperimentò le avversità più rilevanti solo nei primi anni di carriera.

Quando Pasolini diventò regista, sperimentò le avversità più rilevanti solo nei primi anni di carriera.

È noto l’episodio della Federiz, la società di Angelo Rizzoli e Federico Fellini che nel 1960 avrebbe dovuto produrre Accattone e invece annullò la produzione dopo che erano state girate due sequenze di prova, a causa dell’ostilità di Rizzoli nei confronti di Pasolini e della non volontà da parte di Fellini di difenderne il progetto.

In seguito, nel 1962, quando ormai Pasolini aveva già esordito nella regia, si verificò un vero e proprio conflitto con un produttore, Roberto Amoroso, che inizialmente avrebbe dovuto produrre La ricotta. Lo stesso Pasolini, nella poesia autobiografica Poeta delle Ceneri, evocò questa vicenda:

Un giorno dei primi Anni Sessanta / (il periodo in cui tutto questo accadde) / consegnai a un piccolo re del cinema di nome Amato e al suo compare Amoroso / una sceneggiatura che porta l’agreste titolo di: / «Ricotta». / Forse avrete visto questo mio film / al Festival di New York di qualche anno fa. / In quello scenario, / scritto come scrive uno scrittore, / c’era qualche parola non lieve, / e poca grazia verso la religione della borghesia cattolica / del mio paese. / Per una delle tante ragioni che tu, critico cinematografico conosci bene, / il film andò a monte, Loved morì, / e Loving, / mi intentò un processo accusando il mio copione / scabroso per il pubblico medio / di avergli impedito di fare il suo film. / Sarebbe come se il Sig. Crawther / consegnasse a Levin, per richiesta dello stesso Levin, / un manoscritto troppo roseo, buono solo per educande, /e il Sig. Levin, non trovandolo buono, / per ragioni sue, / gli facesse un processo perché l’eccessivo color roseo / del copione di Crawther, del dolce Crawther, / gli aveva impedito di realizzare il film ch’egli voleva. / Ho perso anche questo processo e non so quante decine di milioni / dovrei sborsare a quella perla del signor Loving / rovinato da quella mia prima stesura / di un copione inadatto agli italiani medi. /

Giuseppe Amato era un potente produttore che finanziò o cofinanziò Umberto D (1952) di De Sica, Don Camillo (1952) di Julien Duvivier e La dolce vita (1959) di Fellini, per citarne solo tre, e fu anche regista non disprezzabile. In realtà morì non nel 1963 ma nel 1964, quindi un anno dopo che La ricotta (episodio di RoGoPaG) aveva debuttato nelle sale e quasi subito sequestrato sotto l’accusa di vilipendio della religione. Roberto Amoroso (1911-1994) fu un produttore più modesto che intentò causa contro Pasolini appunto perché scandalizzato dal contenuto della Ricotta e con questa azione anticipò in un certo senso la denuncia per vilipendio subìta dal poeta-regista dopo l’uscita del film.

L’altra disavventura, meno grave, fu invece vissuta da Pasolini col piccolo produttore Gastone Ferranti di La rabbia, realizzato fra il 1962 e il 1963. Ferranti possedeva i diritti di una serie di cinegiornali, “Mondo libero”, e voleva riciclarne i materiali con l’intenzione di ricavarne un film sensazionalistico sulla scia del successo ottenuto da Mondo cane (1962) di Gualtiero Jacopetti. Propose il progetto a Pasolini che riuscì a trasformare la commissione in qualcosa di completamente diverso: un poema per immagini, al tempo stesso lirico e politico, basato sul materiale di repertorio rimontato. Ma quando Ferranti vide il primo montaggio del film, probabilmente si spaventò per l’esaltazione del comunismo di varie sequenze e decise di ridurre il film di Pasolini per affiancargli un altro episodio, dall’impostazione politica opposta, affidandolo allo scrittore e disegnatore umoristico Giovannino Guareschi. Pasolini fu così costretto a ridurre il suo film ma inorridì quando scoprì la parte montata da Guareschi, che non esitava a rivendicare il colonialismo e il razzismo. In un primo tempo lo scrittore-regista volle ritirare la firma poi se ne astenne, forse in considerazione dell’assoluto insuccesso del film nelle sale. Dopo questo incidente, Pasolini scelse con maggiore cautela i produttori dei suoi film e probabilmente anche le condizioni contrattuali.

Il rapporto più lungo lo strinse con Alfredo Bini (1926-2010), che all’inizio degli anni ’60 era nella fase più felice della sua carriera (Il bell’Antonio di Bolognini del 1960, A cavallo della tigre di Comencini del 1961). Bini produsse e difese il primo film pasoliniano, Accattone (1961), quindi Mamma Roma (1962), La ricotta (1963), Sopralluoghi in Palestina per Il Vangelo secondo Matteo, girato nel 1963 ma montato nel 1965, un mediometraggio non destinato alle sale ma a persuadere i possibili finanziatori del Vangelo che Pasolini non era animato da intenzioni blasfeme, poi Comizi d’amore (1964), appunto Il Vangelo secondo Matteo (1964), che fu il primo successo internazionale del cinema pasoliniano, Uccellacci e uccellini (1966), infine Edipo Re (1967), che, nonostante il successo, segnò la fine del loro sodalizio.

Già con il suo secondo film, Mamma Roma, Pasolini accettò di dirigere un’interprete professionista e di grandissima fama come Anna Magnani, ma la scelta di ricorrere ad attori affermati non costituì mai una mera concessione ai produttori, perché nel caso della Magnani – come dei successivi Orson Welles, Totò, Silvana Mangano, Alida Valli, Massimo Girotti, Terence Stamp, Ugo Tognazzi, Maria Callas e altri – si trattò sempre di personalità che corrispondevano alla concezione che il poeta-regista aveva di quel personaggio e dell’attore che doveva dargli volto e corpo. Non si verificò mai il caso che l’autore di Accattone dovesse ricorrere ad un attore malvolentieri e per cedere ad un’imposizione o ad un compromesso. Non così avvenne per altri cineasti, che erano anche autori dei propri film ed è particolarmente significativo, nel suo caso, proprio perché si trattava di film che trasgredivano, talvolta in modo flagrante, le convenzioni narrative e i tabù morali del cinema del loro tempo.

Già con il suo secondo film, Mamma Roma, Pasolini accettò di dirigere un’interprete professionista e di grandissima fama come Anna Magnani, ma la scelta di ricorrere ad attori affermati non costituì mai una mera concessione ai produttori, perché nel caso della Magnani – come dei successivi Orson Welles, Totò, Silvana Mangano, Alida Valli, Massimo Girotti, Terence Stamp, Ugo Tognazzi, Maria Callas e altri – si trattò sempre di personalità che corrispondevano alla concezione che il poeta-regista aveva di quel personaggio e dell’attore che doveva dargli volto e corpo. Non si verificò mai il caso che l’autore di Accattone dovesse ricorrere ad un attore malvolentieri e per cedere ad un’imposizione o ad un compromesso. Non così avvenne per altri cineasti, che erano anche autori dei propri film ed è particolarmente significativo, nel suo caso, proprio perché si trattava di film che trasgredivano, talvolta in modo flagrante, le convenzioni narrative e i tabù morali del cinema del loro tempo.

Contemporaneamente al sodalizio con Bini, Pasolini sperimentò anche le grosse produzioni, come la De Laurentiis, che finanziò La terra vista dalla luna (1966), episodio di Le streghe (1966) e Che cosa sono le nuvole? (1967), episodio di Capriccio all’italiana.

Ma è significativo che per i lungometraggi il poeta-regista abbia privilegiato i rapporti con produttori con cui esisteva una certa sintonia, come Franco Rossellini (1935-1992), che finanziò Teorema (1968), Medea (1969) e parzialmente Il Decameron (1971), così come con piccoli produttori indipendenti come Gian Vittorio Baldi (1930-2015), anche regista, che con la IDI Cinematografica produsse un film audace e difficile come Porcile (1969) e Appunti per un’Orestiade africana (1970), l’unico film del poeta-regista rimasto inedito fino alla sua morte, perché rifiutato dalla RAI Tv che avrebbe dovuto trasmetterlo.

L’ultima fase della carriera cinematografica di Pasolini è segnata dalla collaborazione con uno dei più potenti e accorti produttori del cinema italiano, Alberto Grimaldi (classe 1925), che con la PEA finanziò i fortunatissimi film della Trilogia della Vita, Il Decameron (1971), I racconti di Canterbury (1972), Il fiore delle Mille e una notte (1974) e Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975), uscito postumo.

Le limitazioni esercitate da Grimaldi riguardavano le durate dei film – che non dovevano superare le due ore – ma a parte questo, Pasolini aveva ormai assoluta libertà di azione negli ultimi quattro anni di attività cinematografica: dopo il trionfo della Trilogia della vita era diventato infatti uno dei registi italiani di maggior successo, condizione che può apparire decisamente paradossale se si pensa alla natura anticonvenzionale del suo cinema e all’assenza di qualsiasi compromesso che ha sempre contraddistinto il suo percorso. Era una libertà creativa che il poeta-regista aveva saputo mantenere rovesciando strategicamente proprio i termini dell’ostilità di quella parte della società italiana che lo osteggiava, ossia trasformando il clamore dello scandalo in un veicolo per attirare l’attenzione del pubblico sulla propria opera (pur con tutte le conseguenze anche negative che questo poteva comportare, come i processi). In questo modo, Pasolini combatté con il suo cinema perché il moralismo dei benpensanti perdesse quota e terreno, tranne poi rendersi conto, negli ultimi anni, che l’industria culturale aveva sfruttato quelle battaglie per ‘normalizzare’ (e quindi degradare) la rappresentazione della sessualità al cinema. Ma la battaglia per Salò, che avrebbe dovuto aprire un nuovo corso, Pasolini purtroppo non poté combatterla.

“VOSCENZA BENEDICA”

di Giulio D’Amicone

- Dal punto di vista filologico, il doppiaggio è un illecito; dal punto di vista pratico, un assurdo. E’ assurdo infatti assistere a una rappresentazione in cui attori stranieri muovono la bocca mentre le loro battute vengono pronunciate fuori sincrono (il doppiaggio è sempre fuori sincrono) in un’altra lingua. Non so fino a che punto risponda a verità che i nostri doppiatori sono i migliori del mondo (e non so francamente quanto coloro che sostengono questa tesi abbiano avuto occasione di verificarla), però so per certo che nessun doppiatore, per quanto bravo, riuscirà mai a trasformare un “why” in un altrettanto convincente “perché”. Ovviamente, la necessità di rispettare il più possibile “il labiale” ha obbligato traduttori, adattatori e direttori di doppiaggio a compiere talvolta salti mortali, licenziando manipolazioni che in alcuni casi si sono dimostrate gratuite. D’altro canto il problema investe (o perlomeno ha investito) pure il nostro cinema: penso che al giorno d’oggi nessuno possa prendere per buono il doppiaggio di “Rocco e i suoi fratelli” (o anche di opere minori come “Il demonio” di Brunello Rondi), perché si sente benissimo che nessuna delle voci è autenticamente meridionale. Senza contare che in talune opere tale impresa, anziché agevolare, contribuisce a confondere le idee: bisogna compiere un certo sforzo per capire il motivo per cui, in “Vincitori e vinti”, all’avvocato difensore Maximilian Schell viene inoltrata la richiesta di parlare più lentamente altrimenti “l’interprete non riesce a seguirlo”: evidentemente nell’originale egli si esprime in tedesco. Una situazione sotto taluni aspetti simile si può constatare nel recente film francese “La cuoca del presidente”: la protagonista si trova a contatto con personaggi coi quali ogni tanto fatica a comprendersi poiché parlano lingue diverse; ma anche qui nella versione italiana la cosa va perduta. Una soluzione potrebbe essere quella di decidere di volta in volta quali film potrebbero tradursi senza danni e quali invece andrebbero sottotitolati; ma mi rendo conto di entrare nel regno dell’utopia.

- Parlando in generale, è noto per esempio come gli angloamericani usino sovente concludere le frasi interrogative con un “isn’t it?” o formule simili, che nel doppiaggio vengono tradotte letteralmente “non è così?”: però nessun italiano si esprime in tal modo (nel linguaggio parlato si utilizzano altre formule: “vero?”, “giusto?” ecc.). Similmente, l’avverbio “unfortunately” suona “sfortunatamente”, che nel nostro idioma non ha mai avuto fortuna (in tali casi si preferisce “purtroppo”).

Ma cominciamo con qualche piccola perla. In “Fronte del porto” Rod Steiger esorta ironicamente Marlon Brando a recarsi in chiesa dicendogli “Join the congregation” (Partecipa al raduno); ma noi udiamo “Vai a recitare il rosario”! Anni fa dedicai uno studio a “L’uomo che uccise Liberty Valance”, scoprendo che la versione italiana (peraltro tecnicamente ottima) aveva eliminato o ritoccato talune espressioni gergali. Quando James Stewart all’inizio domanda al bandito “Ma che razza di uomini siete?”, quegli risponde “Di questa razza!”, gratificandolo di un brutale colpo di frusta; mentre nell’originale la risposta è “This kind, dude!”, ovvero: “Di questa razza, damerino!” E la sera del duello Valance grida: “Dove sei, morto in piedi?” mentre in inglese la frase suona: “Hashslinger, are you out there? ” (“Sei là fuori, lavapiatti?”). In un bel western di Arnold Laven, “Due stelle nella polvere” (“Rough night in Jericho”, 1967), ricorre la locuzione “any time”, cioè “in qualsiasi momento”: stilema iterativo che capita spesso nei film americani. Ma poiché nella versione italiana la traduzione è ogni volta diversa, il senso del refrain si perde. Nel finale del “Mucchio selvaggio” di Sam Peckinpah il capobanda Pike (William Holden) incita i suoi accoliti con un semplice “Let’s go”, a cui Warren Oates risponde “Why not?”: non si comprende perché questa semplice risposta sia divenuta “Sì andiamo” invece del letterale “Perché no?”.

- In taluni casi la versione italiana appesantisce l’originale. Si guardi per esempio la nota scena di “Vertigo” (“La donna che visse due volte”) in cui James Stewart e Barbara Bel Geddes esaminano un reggipetto. Stewart dice: “I’ll never run across one like that”, cioè all’incirca “Non mi sono mai imbattuto in uno simile”, mentre noi udiamo “Non ne ho mai tolto uno del genere”: battuta di cattivo gusto oltretutto pronunziata da un personaggio che non dà l’impressione di un dongiovanni. Per l’edizione italiana dei “Guerrieri della notte” di Walter Hill gli adattatori si inventano una serie di termini “disinvolti” che non trovano riscontro nell’originale (“elmetti”, “montoni”, “fighette”, “maschietti” ecc.); inoltre, visto che il film si svolge tra bande giovanili, non ci si lascia scappare la ghiotta occasione di appesantire a piacere i dialoghi, stravolgendo così lo spirito dell’opera e ponendo i protagonisti in una luce molto peggiore di quella voluta dallo sceneggiatore David Shaber. Quando per esempio alcuni componenti della banda incontrano un gruppo di ragazze intenzionate a tender loro una trappola, queste affermano di essere “real cripples” (cioè “realmente zoppe” nel senso di sole, prive di compagnia); ma noi udiamo “Siamo vedove e senza muscolo”! Le dichiarazioni della coprotagonista “Friday nights are pretty good and Saturday nights are better” si trasformano in “Il venerdì sera è bello fottere e il sabato ancora meglio” – e via sovraccaricando.

Non ho mai avuto occasione di vedere la versione inglese di un sottovalutato film di fantascienza uscito in sordina nel 1974, “Flesh Gordon” di Ziem e Benveniste, ma ricordo bene che un personaggio si esprimeva in dialetto siciliano e un altro faceva allusioni al centrosinistra e a “Pier Paolo”… Nel celeberrimo “Lo squalo”, il personaggio del poliziotto Brody interpretato da Roy Scheider viene chiamato capitano mentre nell’originale è “chief”; e non credo che nel posto di polizia confinario in cui si svolge il film sia previsto un ufficiale del grado suddetto. Senza parlare delle infinite volte, partendo dalla saga del “Padrino”, in cui siamo stati afflitti dal “sicilianese”- cantilena modulata dai vari “voscienza benedica” e “amunnine picciotti” (anche quando nell’originale si parla in inglese, come in “Summer of Sam” di Spike Lee, 1999).

- Il vezzo (vizio?) di cambiare i nomi dei personaggi inizia da lontano. Nel lontano 1932 il personaggio di Tony Camonte in “Scarface” si tramutò in Tony Kermont. Nel “Massacro di Fort Apache”, il colonnello Thursday (Henry Fonda) diviene Turner; in “Sentieri selvaggi”, il capo indiano Scar diviene Scout, equiparato quindi ad un giovane esploratore; nel film di Ritt “Un urlo nella notte” Troy e Leola, marito e moglie, diventano Roy e Lola. Ma a volte si ha l’impressione che certe modifiche non abbiano altra giustificazione che quella dell’abusivismo. Per quale motivo, nell’episodio “The little people” della serie “Ai confini della realtà”, l’astronauta Craig (Joe Maross) viene ribattezzato Knauff? Per quale motivo, nello splendido western “La notte dell’agguato”,

il guerriero indiano Salvaje diventa Kataua? Per quale motivo in “Magic” (una delle prime prove di Anthony Hopkins) il nome del pupazzo viene alterato da Fats a Forca?

C’è di peggio. “L’agguato” (“The trap”, 1959) scritto da Richard Simmons e diretto da Norman Panama, vede Richard Widmark nei panni dell’avvocato difensore (redento) di un criminale chiamato Manolescu. Rumeno? Così parrebbe; sennonché in due occasioni si vede chiaramente, nell’ufficio dello sceriffo, una locandina “reward” col nome e la foto del malavitoso (l’interprete è Lee J. Cobb): Victor Massonetti. La censura dell’epoca non arretrava neppure di fronte al ridicolo. Due anni prima, nel “Ladro” di Hitchcock, il personaggio italiano di Henry Fonda, chiamato Balestrero, era diventato Bannister; e nel 1966 Mateo, il messicano del bellissimo “A sud ovest di Sonora” (Sidney Furie, 1966) interpretato da Marlon Brando, diviene Matt: di conseguenza non si capisce perché, quando fa ritorno alla casa paterna, i suoi consanguinei (che si chiamano Paco, Ana ecc…) lo salutano come uno di loro. Il ciclo di “Star Wars”, infine, subisce diverse ferite. La principessa Leia diviene Leila, Darth Vader diviene Lord Fenner (londinese?), il robotino R2-D2 diviene C1; e per sovrappiù, l’originaria “light saber”, cioè “sciabola di luce”, diviene la celebre “spada laser” (chi pratica scherma sa che spada e sciabola sono due cose diverse).

Infine, probabilmente in un momento di spirito, nel “Roger Rabbit” di Zemeckis il nero giudice Doom interpretato da Christopher Lloyd diviene Morton.

Termina qui questo piccolo florilegio, ma se avessi lo spazio per approfondire l’argomento potrei ricavarne un volume.

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

FILMMAKER ALLA RIBALTA: ETTORE DI GENNARO

di Paolo Micalizzi

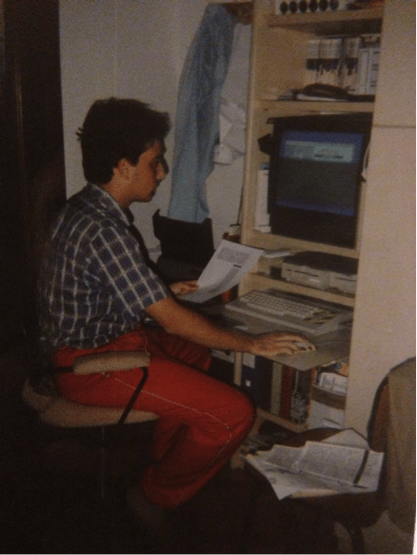

E’ il matrimonio del fratello, dove gli viene chiesto di fare l’operatore, che fa scoprire a Ettore Di Gennaro il piacere delle riprese cinematografiche. Ed è il mestiere del padre, pittore di vedute ottocentesche, che gli fa apprendere il disegno donandogli cosi il gusto per la grafica pubblicitaria e la fotografia. Intanto la sua mente s’affolla di storie e quindi con i suoi compagni di Liceo Paolo D’Alessandro e Francesco De Gregorio fonda il sodalizio artistico 3dproduction( dalle iniziali dei tre cognomi) in cui tentano sperimentazioni video nel genere parodistico. Il passo dai filmati di famiglia a storie autonome è compiuto. Fondamentale in quel periodo è l’acquisto, da parte di suo padre, di una centralina per effetti video e audio, con cui realizzare il bianco e nero, dissolvenze incrociate, doppiaggio audio e mix vari.

Dopo alcuni tentativi nasce nel 1994 il suo primo cortometraggio. S’intitola “Gli impensabili-Profumo di crimine”, una sgangherata story sull’onda de “Gli intoccabili” di Brian De Palma. Seguiranno nel 1995 “Agente 081 Rhys Blond-Missione Transex” ispirato alla saga di James Bond e via via, per i successivi 16 anni, altre parodie e piccoli clip di sperimentazione. Ettore e il suo gruppo erano ormai decisi a raccontare e raccontarsi per immagini, interpretando i loro sogni e le loro passioni da protagonisti e non più da spettatori. Da quel momento la vita e l’evoluzione artistica di Ettore Di Gennaro e della 3dproduction si intrecciano saldamente, arrivando a disegnare personalmente tutte le locandine e il materiale grafico.

Realizzano anche il 3d notiziario, mezzo di comunicazione, con cui informare gli amici di ogni novità. Arriva il computer, ci dice Ettore Di Gennaro, ed è con il primo Pentium II e scheda di acquisizione video Maxtor che le riprese in VHS-C vengono riversate sul disco rigido e poi montate a piacimento con Adobe Premiere aumentando cosi il poter creativo del gruppo. Il pieno controllo delle loro operazioni arriva, continua Ettore, con Adobe After Effects e 3dstudio Max, due software che permettono di realizzare effetti speciali e animazioni digitali, offrendo la possibilità di “ piegare” ogni singola ripresa alle proprie necessità: il potere creativo può superare cosi i limiti tecnici.

Il gruppo, intanto, cresce includendo nuovi collaboratori. Ma poi, per motivi di lavoro, tra il 2001 e 2003 il gruppo si disperde: Ettore Di Gennaro, infatti, si trasferisce da Napoli a Parma dove vive tutt’ora ed altri membri vanno ad abitare a Milano, Roma e Firenze. L’amore di raccontare con il cinema però è sempre vivo ed Ettore Di Gennaro realizza opere parodistiche come “Sverminator” con evidente riferimento alla saga di “Terminator”, “Strambo III”, “sCOPpiat” ed il cartoon “I 3d tenors”.Nel 2009 poi trasforma il sodalizio con quel gruppo di amici sparsi in tutt’Italia in Associazione Culturale nella quale riversa tutte le sue energie artistiche. Nel tentativo di filmare e produrre insieme film, ogni anno viene creato un evento riservato ai soci per ”respirare cinema” insieme per 2-3 giorni.

.

.

.

.

.

Per superare poi l’essere autodidatti e potersi confrontare con altri autori con cui si divide la stessa passione, il gruppo s’iscrive alla Fedic. E il primo passo è l’inizio della collaborazione con il musicista Sergio Brunetti: da quel momento le storie di Ettore Di Gennaro possono avvalersi di musiche originali e del taglio ironico necessario a reggere il racconto.

Importante è anche la collaborazione nel 2011 con il fotografo Antonio Castaldo che curerà la fotografia dei cortometraggi insegnando al gruppo l’importanza di illuminare correttamente un set e la pazienza per una messa in scena corretta e meticolosa.

Intanto Ettore Di Gennaro scopre il mondo di Youtube e dei social network e partecipa per due volte al concorso “Short Movie La3” indetto dal digitale terrestre La3 e dalla compagnia telefonica mobile omonima. E si piazza primo nel 2012 con “Arma micidiale”, parodia della saga poliziesca con Mel Gibson e Danny Glover scritta da Paolo D’Alessandro, e secondo nel 2013 con ”Sbatman”, di cui è anche coautore della sceneggiatura: una parodia anch’essa del telefilm anni 60 del famoso supereroe a fumetti. Molta attiva in questi anni la sua produzione grafica al servizio della 3dproduction. Ogni anno realizza un calendario che promuove il corto di prossima uscita, ma anche un gioco dell’oca sul tema del cinema dilettantesco soprannominato Gioco dell’o scars in cui la grafia del gioco dell’oca e dell’oscar si fondono con la frase in dialetto napoletano “lo scarso” creando un mix allusivo fra voglia di fare grandi cose e povertà di mezzi e risultati.

Dal 2014, una svolta nella sua attività: si divide fra il ruolo di regista al servizio di storie scritte da Paolo D’Alessandro e quella di autore completo con regie e sceneggiature proprie. Nasce “E penso a te”, dove con un taglio da commedia nera, cerca ,in tre minuti, di delineare il labile confine che esiste fra come ci vediamo e come ci vedono gli altri. E’ un corto girato interamente con uno smartphone iphone5 in cui,per sperimentazione, grazie a software dedicati realizza effetti pioggia e impossibili panoramiche a volo d’uccello. Il tutto in bianco e nero con la sola eccezione di una lettera del protagonista, unico elemento colorato in scena, che lega la prima parte(illusione) con la seconda(la rivelazione): il cortometraggio, ci informa l’autore, è stato presentato nella sala comunale di Calci(Pisa) provocando discussione per il cinismo messo in scena attraverso l’immagine cinica della donna e della società in genere. E’ il ventennale dell’Associazione ed Ettore Di Gennaro cura, con la collaborazione per i testi di Paolo d’Alessandro il libro “Moriremo nel tentativo di farcela”, un titolo che racchiude, come spiega nella prefazione, una speranza e un timore: vivere nel continuo e precario equilibrio della sua produzione, che oscilla pericolosamente tra le due conclusioni possibili, successo o disfatta! Ma anche un libro, tra l’altro ben corredato da fotografie, tutto da leggere che rivela lo spirito scautistico di gioiosa amicizia con il quale il gruppo ha operato sin dalla sua nasciata un libro al quale noi, insieme ad altri appunti dell’autore, abbiamo attinto per questo Profilo.

Un Concorso, a durata e tema fisso, indetto nel 2014 dalla Persol stimola la 3dproduction a realizzare 5 storie noir: sono racconti dal taglio e stile eterogeneo. “A good plan”, scritta da Alessandro Pavino e diretto da Ettore Di Gennaro ha al centro della storia un losco scambio in un garage sotterraneo, mentre “The clue”, scritto da Paolo D’Alessandro, narra di un investigatore che osservando delle foto di una scena del crimine scova l’indizio risolutivo. “Reporter” e “The bedroom”, scritte e dirette da Ettore Di Gennaro, raccontano della pericolosa ossessione di un giornalista e di una donna fatale che attende come una mantide il suo amante. Chiude la pentalogia “The door” , scritto e diretto da Antonio Castaldo per il quale Ettore Di Gennaro cura il montaggio e la post-produzione. Sono storie scritte da autori diversi che Ettore Di Gennaro , per non disperdere esperienza e impegno profuso dagli associati, unisce e completa in un unico racconto dal titolo eloquente di “3dproduction Noir Tales”. La storia passa da 5 a 10 scene e vengono realizzati espressamente per questa versione nuove scene di raccordo aggiungendo anche nuovi personaggi. L’ esercizio stilistico in bianco e nero e l’uso della luce come personaggio in scena risultano stimolanti e inediti:alla produzione partecipa anche Giorgio Sabbatini, come voce narrante in apertura e chiusura del corto.

Un Concorso, a durata e tema fisso, indetto nel 2014 dalla Persol stimola la 3dproduction a realizzare 5 storie noir: sono racconti dal taglio e stile eterogeneo. “A good plan”, scritta da Alessandro Pavino e diretto da Ettore Di Gennaro ha al centro della storia un losco scambio in un garage sotterraneo, mentre “The clue”, scritto da Paolo D’Alessandro, narra di un investigatore che osservando delle foto di una scena del crimine scova l’indizio risolutivo. “Reporter” e “The bedroom”, scritte e dirette da Ettore Di Gennaro, raccontano della pericolosa ossessione di un giornalista e di una donna fatale che attende come una mantide il suo amante. Chiude la pentalogia “The door” , scritto e diretto da Antonio Castaldo per il quale Ettore Di Gennaro cura il montaggio e la post-produzione. Sono storie scritte da autori diversi che Ettore Di Gennaro , per non disperdere esperienza e impegno profuso dagli associati, unisce e completa in un unico racconto dal titolo eloquente di “3dproduction Noir Tales”. La storia passa da 5 a 10 scene e vengono realizzati espressamente per questa versione nuove scene di raccordo aggiungendo anche nuovi personaggi. L’ esercizio stilistico in bianco e nero e l’uso della luce come personaggio in scena risultano stimolanti e inediti:alla produzione partecipa anche Giorgio Sabbatini, come voce narrante in apertura e chiusura del corto.

Importante per Ettore Di Gennaro è la partecipazione nel 2014 al XII stage Fedic sul tema della Regia diretto da Roberto Merlino e che vede come docente il regista Giuseppe Ferlito. Un’esperienza che gli permette di confrontarsi con altri filmmakers e, come lui dichiara, di saggiare l’atmosfera che si respira su un vero set, disegnando anche gli storyboard per le scene d’apertura.

Importante per Ettore Di Gennaro è la partecipazione nel 2014 al XII stage Fedic sul tema della Regia diretto da Roberto Merlino e che vede come docente il regista Giuseppe Ferlito. Un’esperienza che gli permette di confrontarsi con altri filmmakers e, come lui dichiara, di saggiare l’atmosfera che si respira su un vero set, disegnando anche gli storyboard per le scene d’apertura.

Alla fine dello stesso anno alla sua filmografia si aggiungono “RendezVous!” e “7:30 AM”, due storie originali di Paolo D’Alessandro: dirige uno dei corti e si mette al servizio del collega regista/sceneggiatore come operatore e montatore dell’altro, ruolo che da allora rivestirà sempre in tutta la produzione della 3dproduction. In “RendezVous”, informa l’autore, si assiste ad un raffinato gioco di inganni in cui preda e cacciatore si alternano sullo schermo. Dissemina la narrazione di briciole verso un sentiero di lettura fuorviante, per poi virare d’improvviso sulla cruda realtà, portando lo spettatore a dedurre ciò che inizialmente risulta nascosto ad una sbrigativa visione. Ciò che l’aveva attratto della sceneggiatura era,infatti, il tema della sorpresa e della differenza tra ciò che appare da ciò che accade. Ad interpretarlo chiama Elena Chiappini, cosplayer molto nota nel mondo delle fiere e manifestazioni quali Luccacomics, etc. Per l’attività cinematografica di Ettore Di Gennaro il 2015 inizia con la regia di “Offerta”, scritto sempre da Paolo D’Alessandro, per il Concorso “Acqua” della Fedic. Racconta in una breve clip uno scambio di doni fra due soli protagonisti, uomo e donna, che fa pensare ad un atto d’amore. Utilizzando musiche elettroniche di Fabius Noxe( al secolo Fabio Bellini) il suo intento, sottolinea, è di portare lo spettatore ad immergersi in un dialogo muto riempito solo da gesti misurati e precisi che allegoricamente rimandano alla vita. Ma il carnet di Ettore Di Gennaro si riempie di tante altre storie che aspettano di essere raccontate: tra esse “Maschere” scritto anch’esso da Paolo D’Alessandro. sul tema dell’essere e apparire, e “Ci ripenso” che si ricollega al precedente “E penso a te” per la tematica del percepito di sé e degli equivoci che ciò può generare.

FILMOGRAFIA

CLIP

(1994) (Dis)Ghost

Agente 0823 Stefano Bond (clip)

(1999) Mancuso Antidroga (clip)

(2000) Bleearh (clip)

Lo zio (clip)

I CHIPster (clip)

Mancuso in vacanza (clip)

(2008) sCOPpiat (clip)

I 3d tenors (clip)

Cliffhungry (clip)

(2010) Una preda stupefacente (clip)

Il trucco (clip)

(2011) Io sto leggendo (clip)

Mars s’attack (clip)

(2013) La fretta (clip)

(2014) E penso a te (clip)

(2014) Grattamy (clip)

CORTOMETRAGGI

(1994) Gli Impensabili: profumo di crimine

(1995) Agente 081 Rhys Blond: missione Transex

(1997) Ailanter l’ultimo immorale

(1998) The X false

(1999) Chiattestein

(2000) Strambo

(2001) Night Pipp

(2002) Tirannic Park

(2003) Strambo II

(2006) Sverminator

(2007) Strambo III

(2009) Brocky

(2010) Indiana Jeans e la ricerca della menta pizzicosa

(2011) Arma Micidiale

(2012) Sbatman

(2013) Sfiga da New York

(2014) L’invasione degli Ultrapolpi

(2014) RendezVous!

(2015) Offerta

CINEMA E SCUOLA

di Laura Biggi

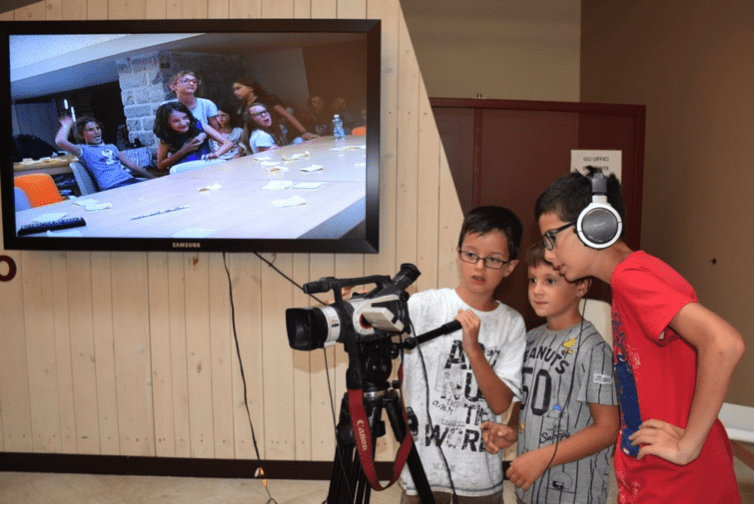

Fedic Scuola, costituita nel 1985 è la sezione della Fedic (Federazione Italiana Cineclub) che si occupa della divulgazione e del linguaggio cinematografico in tutti gli ambienti formativi, scuole di ogni ordine e grado ( dalla scuola dell’Infanzia alle Università) ed associazioni culturali del territorio nazionale.

Fedic Scuola, costituita nel 1985 è la sezione della Fedic (Federazione Italiana Cineclub) che si occupa della divulgazione e del linguaggio cinematografico in tutti gli ambienti formativi, scuole di ogni ordine e grado ( dalla scuola dell’Infanzia alle Università) ed associazioni culturali del territorio nazionale.

La “MISSION” di Fedic Scuola ( che ha un comitato formato da Laura Biggi, MariaTeresa Caburosso e Giorgio Ricci) è di promuovere, sostenere e coordinare progetti di cinematografia scolastica a tutti i livelli dell’istruzione mediante fruizione e produzione di cortometraggi ed organizzare workshop per alunni e docenti.

L’obiettivo è quello di avviare alla decodifica dii messaggi visivi, soprattutto dinamici, analizzarli e padroneggiarli, rendendo il video una modalità comunicativa alla portata di tutti.

Dal 2014 è stato attivato un Campus Estivo denominato “NaturalmenteCinema” a carattere residenziale al quale possono partecipare bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia, un’occasione per coniugare socialità, divertimento ed apprendimento.

I giovani corsisti sperimentano le varie tecniche cinematografiche, la realizzazione del film è l’obiettivo comune che favorisce il lavoro di squadra, la condivisione e la ripartizione di incarichi nel gruppo.

Si è appena conclusa l’edizione 2015 del suddetto Campus,

Il trailer del film “Il sentiero della bolla d’ombra” scritto e diretto da Margherita Caravello e Daniele Corsi è sul canale YouTube Trailer film campus https://www.youtube.com/watch?v=pd_SF834C4w

E il videoclip https://www.youtube.com/watch?v=mHtHfFVIF4&feature=share

L’attività di Fedic Scuola è sempre molto intensa, ogni anno si ampliano le attività formative .

Le proiezioni nelle scuole sono state talvolta associate ad incontri con gli autori finalizzati sia all’analisi filmica che alla conoscenza delle fasi salienti della realizzazione di un film ( ideazione, realizzazione, post-produzione con riferimenti sia di ordine tecnico, montaggio, sonorizzazione sia pratico, come ricerca location e risorse economiche).

Durante l’anno scolastico appena terminato, in collaborazione con il MISFF (Montecatini International Short Film Festival) si sono svolti laboratori nelle classi terminali della scuola primaria ( 40 ore di laboratorio con oltre 150 alunni coinvolti), naturalmente sono state presentate le diverse attività inerenti il cinema; approccio alla videocamera (inquadratura e messa a fuoco), story board, sceneggiatura, documentario, chromakey (effetti speciali), doppiaggio ed animazione.

Da un recente sondaggio effettuato tra i cineclub Fedic, è emerso che meno della metà svolge attività in collaborazione con le scuole del proprio territorio. I presidenti riferiscono difficoltà nel contattare e coinvolgere le istituzioni scolastiche, già oberate di progettualità in corso.