Cambio di Direttore alla Rivista

Con questo numero lascio la direzione della rivista a causa di impegni di insegnamento che richiedono più tempo che in passato. La lascio non in buone mani bensì in ottime. Paolo Micalizzi, che assume la direzione, non è solo un giornalista, critico e scrittore di grande qualità ma è stato direttore di festival dei cinema ed è anche, dote non secondaria, uno scrupoloso organizzatore.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla rivista in questi anni consentendole di ritagliarsi uno spazio ben preciso nel panorama della critica cinematografica che l’ha portata nel 2011 a ricevere alla 20^ edizione del Premio Meccoli il riconoscimento quale miglior periodico specializzato.

Giancarlo Zappoli

Un grazie, di cuore e sentito, all’amico Giancarlo, che ha diretto la nostra Rivista con intelligenza, competenza e spirito innovativo. Ci tranquillizza il fatto che, ad ogni buon conto, Giancarlo continuerà ad essere presente e non ci farà mancare il suo aiuto e la sua esperienza. Piena fiducia a Paolo che, ne siamo certi, saprà mantenere alto il livello qualitativo di “Carte di Cinema”.

Roberto Merlino

Presidente FEDIC

Sommario

- 1 SAGGI

- 2 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 3 FESTIVAL

- 3.1 ANNECY 2014 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM D’ANIMAZIONE. UN FESTIVAL CHE VOLA.

- 3.2 67° FESTIVAL DEL FILM LOCARNO. UN FESTIVAL CHE SI RINNOVA CONSERVANDO LA PROPRIA IDENTITÀ.

- 3.3 71° MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

- 3.3.1 UNA MOSTRA CON FILM DI QUALITA’ ED UN’IMPORTANTE PRESENZA ITALIANA

- 3.3.2 HIGHLIGHTS DA VENEZIA

- 3.3.2.1 Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) di Alejandro González Iňárritu.

- 3.3.2.2 One on One di Kim Ki-Duk

- 3.3.2.3 The Look of Silence di Joshua Oppenheimer.

- 3.3.2.4 Im Keller di Ulrich Seidl

- 3.3.2.5 Ich sehe, ich sehe (Goodnight Mommy) di Veronika Franz

- 3.3.2.6 Dio è negli occhi di chi guarda

- 3.3.3 VENEZIA ORIZZONTI

- 3.4 LA RISCOPERTA DEL CINEMA D’ANIMAZIONE DI LIBERIO PENSUTI NEI 50 ANNI DELLA MOSTRA DI PESARO

- 3.5 CHAPLIN ILLUMINA LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO

- 4 VISTI DA LONTANO

SAGGI

RODOLFO VALENTINO: VITA E MORTE DI UN MITO DEL CINEMA

di Ivana Baldassarri

Rodolfo Guglielmi era stato un gracile bambino pugliese di Castellaneta deriso dai suoi coetanei per le orecchie a punta e gli occhi strabici: era quello che si dice uno scricciolo scuro e poco socievole che sua madre Gabrielle Marie Bardin, una francesina dolce e affettuosissima, consolava con canzoni e carezze.

Rodolfo Guglielmi era stato un gracile bambino pugliese di Castellaneta deriso dai suoi coetanei per le orecchie a punta e gli occhi strabici: era quello che si dice uno scricciolo scuro e poco socievole che sua madre Gabrielle Marie Bardin, una francesina dolce e affettuosissima, consolava con canzoni e carezze.

Suo padre Giovanni, veterinario di Castellaneta, ex capitano di cavalleria e appassionato di araldica, aveva deciso di avere ascendenze nobili e aveva aggiunto al cognome di Guglielmi l’altisonante titolo di Valentina d’Antonguella.

Vivevano in una bella e grande casa circondata da tanta terra fertile, una serena vita di proprietari terrieri.

Ma poco dopo il trasferimento a Taranto, Giovanni Guglielmi muore prematuramente vittima dei suoi studi sulla malaria del bestiame, lasciando la sua numerosa famiglia (i Guglielmi hanno tre figli, Alberto, Maria e il piccolo Rodolfo) in gravi difficoltà dato che i loro possedimenti sono in comproprietà con i fratelli di Giovanni, tanto che Rodolfo fu mandato nel collegio dell’”Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani” di Perugia dove rimase per tre anni. Rodolfo continuava ad essere un ragazzino ancor più bruttarello e indisciplinato: soffriva la mancanza delle cure affettuose della sua dolce mamma lontana, l’unica a comprendere la sua esasperata sensibilità che lo rendeva insofferente e insicuro.

Nel 1909 a 14 anni Rodolfo Guglielmi tenta di entrare nel Collegio Navale Morosini di Venezia, ma viene scartato per l’insufficiente circonferenza toracica e per la debolezza della sua vista. Questa esclusione costituisce una cocente delusione per i sogni e i progetti del giovane. Venendo da famiglia di possidenti agricoli Rodolfo accetta di studiare agraria nel “Regio Istituto Sant’Ilario” di Nervi dove si diploma con onore, deciso a dedicarsi agli interessi di famiglia.

Nonostante questa assunzione seria e sincera di responsabilità il ragazzo chiede ed ottiene dalla famiglia un periodo di vacanza a Parigi quasi per proiettare, in una esperienza insolita e ambiziosa, un sogno segreto che lo avvicina ancora di più a sua madre che parigina si sente ancora.

A 17 anni, accompagnato da mille consigli e commosse benedizioni materne, Rodolfo parte: sul treno che lo condurrà verso l’entusiasmante avventura parigina il ragazzo percepisce per la prima volta la lontananza e la vastità geografica del mondo.

Assieme all’emozione, al respiro esaltante della libertà, l’insicurezza da “brutto anatroccolo” e il timore di non saper fronteggiare quella improvvisa e tanto bramata realtà.

Sarà un’avventura travolgente!

Eccola Parigi, La “Ville Lumiere” romantica, diabolica, tentatrice, ecco la città dei sogni e dei peccati, dell’amore e dello champagne!

“Qui c’è vita” si ripete Rodolfo pensando alla claustrofobica situazione da profondo sud del suo paese! Tutto lo seduce, i palazzi, le strade, le luci, i locali notturni, la gente, il suono melodioso della lingua che gli ricorda continuamente la voce dolce di sua madre: per giorni rimane come in trance, stordito, inebriato, felice!

Poi l’amicizia con Paul Duval un parigino disinvolto, frequentatore abituale di locali notturni alla moda. Duval lo accompagna al Café Anglais e alle Folies Bérgères dove si balla e si fa amicizia con splendide soubrettes.

È facile, quasi naturale partecipare alle danze: prima come timido neofita poi come richiestissimo ballerino. Il tango lo ammalia: il ragazzo sente che seguendo quel ritmo carnale e travolgente potrebbe trovare la forza di esprimere quella sua celata passionalità che lo turba, lo esalta e spesso lo travolge.

Ma ha anche chiara la sua situazione incerta e pericolosa: sa che i soldi sono pochi e stanno per finire e presto dovrà tornare a casa dove lo zio Giuseppe ricomincerà a rimproverarlo con durezza. Lasciando Parigi sente però che qualcosa in lui è cambiato e non sa cosa, forse ha acquistato la capacità di sognare.

In casa circola la storia di un paesano tal Domenico Savino musicista e compositore che aveva lasciato le Puglie e l’Italia ed era emigrato in America al seguito del tenore Tito Schipa, facendo fortuna.

Rodolfo comincia a rimuginare su Domenico Savino come fa un prigioniero esaltato, pensando alla libertà. Savino diventa così metafora di libertà e di successo.

Il Nuovo Mondo, l’America sconfinata e generosa, dove tutto è possibile, dove la gente non ristagna nell’unico bar di paese a scambiarsi maldicenze, ma mette a frutto le proprie potenzialità diventando qualcuno!

Giorno per giorno Rodolfo si convince che l’America è la sua vera meta: pensa anche, fantasticando, di diventare un proprietario terriero come lo sono i Guglielmi, ma in America dove tutto è grande e dove tutto si può espandere e ciascuno può diventare ricco e felice!

Suo zio Giuseppe, che si sente responsabile di quel nipote difficile e sognatore, appoggia il folle progetto americano di Rodolfo, pensando così, spregiudicatamente, di liberarsi di lui. Convince perfino la dolce Marie Gabrielle, che non vede di buon occhio l’avventura americana di suo figlio, di farlo partire con tutto il gruzzolo (4000 dollari col cambio americano) dell’eredità di suo padre.

La mattina del 9 dicembre 1913, quando al porto di Napoli la sirena urla ripetutamente la partenza della nave, il distacco è dolorosissimo: con in tasca il biglietto di 1° classe ed elegantemente vestito il 18nne ragazzo di Castellaneta stringe forte sua madre in lacrime:

“Ti voglio bene” le dice, “Addio mon cheri” balbetta sua madre.

Rodolfo arriva a New York il 23 dicembre in piena rutilante atmosfera natalizia frastornato e felice.

Nei primi tempi non bada a spese: frequenta costosi ristoranti e locali notturni alla moda, sfoggia il suo guardaroba italiano e fa amicizie importanti, come quella con il Conte Alex Salm, un viveur europeo, che lo introduce nella vita mondana notturna.

“Così, tu saresti un bravo ballerino di tango!?” gli chiede una sera il Conte con aria canzonatoria

“Ho imparato a muovermi un po’ a Parigi, ma forse non sono un gran che” gli risponde Rodolfo con umiltà.

“Ti metteremo alla prova!” insiste il Conte facendo cenno ad una ragazza del locale di ballare con il giovane italiano!

Quando lo vede volteggiare in pista sicuro, elegante e armonioso non gli nasconde complimenti e incoraggiamenti sinceri.

“Dovresti fare il ballerino di professione – preconizza il Conte – ci sai proprio fare col tango e mi sembra anche con le donne!”

Per tutto l’inverno 1914, illuso anche dal suo gruzzolo che pur si va assottigliando, Rodolfo vive alla grande: di sera i luoghi più esclusivi di New York danzando fino all’alba, ma di giorno frequenta biblioteche e musei e studia seriamente l’inglese e consulta libri di agricoltura, quasi per lasciarsi aperto quel progetto di coltivatore che lo lega ancora alla terra, alla madre e all’ Italia!

Ma finiti i soldi è costretto a pensare ad un lavoro vero, serio e remunerato: si impiega prima come giardiniere, poi custode al Central Park per finire poi sguattero in un ristorante e occasionale venditore di giornali. Rodolfo non riesce ad ingranare, è solo, senza soldi e senza speranze.

Finché un giorno mentre è sdraiato su una panchina di un parco pubblico di Manhattan, perché non ha altro luogo dove andare, un signore ben vestito passandogli vicino nota la sua faccia disperata e si ferma a parlare con lui.

È proprio con questa prodigiosa apparizione che ha inizio, come tutte le favole che si rispettano, la mitica vicenda americana di Rodolfo Valentino, il divo dei divi, l’uomo più desiderato del pianeta, la metafora di tutti i sogni femminili del suo tempo!

“Da dove vieni ragazzo?”

“Dalla Puglia” risponde Rodolfo

Per un povero ragazzo solo e disperato, il destino aveva scritto un avvio banale per preconizzare un futuro straordinario.

La leggenda e il mito si incaricheranno poi a tracciarne la prodigiosa, eccentrica e brevissima parabola.

Quel gentile signore è un italiano:

“Come ti chiami ragazzo?”

“Rodolfo Guglielmi” risponde

“Guglielmi? – si infervora il signore fulminato – ma i Guglielmi erano miei carissimi amici! Io sono Domenico Savino e anni fa sono venuto in America al seguito di Tito Schipa”

Verità e sogni, desideri e progetti, fatalità e mistero, tutto si confonde e si mescola, tutto si fissa e si svolge nell’imprevedibile gioco della vita.

Si abbracciano come due vecchi amici che si sono ritrovati:

“Ora stai tranquillo, andiamo a casa! Non sei più solo!”

Savino venuto a conoscenza della propensione di Rodolfo a ballare il tango, gli regala un tight e lo introduce come danzatore al Maxim. Diventa così “taxi-dancer”, guadagna bene e rimpolpa lo stipendio con le laute mance che le ricche signore gli lasciano.

Con eleganza e signorilità arricchita dal fascino esotico del suo aspetto latino, Rodolfo entra nella storia dello spettacolo attraverso il tango come ballerino a noleggio.

“C’è un divino danzatore latino al Maxim che balla il tango in un modo paradisiaco”. La voce si sparge in città, le signore che frequentano il locale sono ricche e ingioiellate e la prospettiva di un tango con Rodolfo le stravolge e le eccita!

“C’è un divino danzatore latino al Maxim che balla il tango in un modo paradisiaco”. La voce si sparge in città, le signore che frequentano il locale sono ricche e ingioiellate e la prospettiva di un tango con Rodolfo le stravolge e le eccita!

Dopo il taxi-dancer, Rodolfo forma un duo con la ballerina Bonnie Glass con la quale si esibisce negli spettacoli di varietà col nome di Rudy di Valentina; in questa occasione conosce un personaggio che avrà una fondamentale importanza nella vita di Rodolfo, Norman Kerry, che con tetragono ottimismo e una forte dose di affettuosa insistenza lo convince a trasferirsi a Hollywood.

Norman Kerry è convinto che Rodolfo sia adatto al grande schermo: i tratti regolari del viso, i capelli nerissimi e lucidi, la pelle bruna e delicata, gli occhi malinconici e profondi, il corpo armoniosamente muscoloso lo rendono, nei progetti coraggiosi di Norman un futuro divo dello schermo cinematografico, che sta polarizzando le attenzioni di industriali, impresari, attori e gli stupori ammirati di un pubblico nuovo e curioso.

Ma “il paradiso della celluloide” è difficilissimo da penetrare: iniziano così per Rodolfo e per Norman le quotidiane peregrinazioni per trovare lavoro: un percorso durissimo e umiliante segnato da mille rifiuti; un vero calvario fino a che una mattina, siamo nel 1917, una delle Segretarie della Metro, che si era abituata a vederlo quasi tutti i giorni, gli dice che il regista Emmett Flynn ha un piccolo ruolo in “Alimony”: la segretaria sarà abbracciata, baciata, benedetta in tutte le lingue da quel ragazzo impazzito di felicità.

Sembra che la vita di Rudy sia costantemente su un’altalena: alle prime affermazioni seguono lunghi periodi di stasi che portano il suo morale a terra nonostante la stimolante vicinanza di Norman che, forte del suo ottimismo, continua ad incoraggiarlo. Sono proprio questi periodi di incertezza e di pessimismo che acuiscono nostalgie, esasperano sensibilità e gli indeboliscono il fisico.

Il desiderio di sua madre si fa pressante e spasmodico, per lenirlo scrive poesie che dimentica nei cassetti o nei libri sparsi un po’ ovunque.

“Esiste un’oscurità misteriosa ove mi trovo…

ma odo il chioccolio d’una fontana

e la risatina piumata dei suoi zampilli”.

Il 1917 e il 1918 sono anni duri per Rodolfo che, sfuggito miracolosamente alla “spagnola” che miete vittime specie fra i giovani, deve ora affrontare la durissima prova della morte di sua madre. Legato come è alla sua dolce mamma, Rudy si sente totalmente perduto e forse per la prima volta ha la consapevolezza di una lacerante, immensa solitudine.

Insieme però alla sincera e profonda disperazione, Rudy avverte chiaramente che la scomparsa di Marie Gabrielle gli interrompe tutti i legami col passato, tutte le nostalgie e tutte le tentazioni di un ipotetico ritorno.

Rudy ora sa per certo che la sua vita è e deve essere solo americana. Si seppellisce nel lavoro e senza curarsi dei ruoli che gli assegnano, accetta qualsiasi offerta. Solo nel 1919 girerà ben 8 film e questa super attività gli fornisce, oltre molto denaro, una corroborante eccitazione e la forte determinazione di inseguire un vero e duraturo successo.

È lontano ormai il ricordo umiliante dell’emigrante sbarcato in cerca di fortuna carico di sogni e di illusioni: desidera rimuovere da sé anche Rodolfo Guglielmi di Castellaneta, le orecchie a punta, la miopia e la terra.

Ora vuol pensare solo a Rodolfo Valentino che molti già chiamano Rudy: si guarda allo specchio e quasi non si riconosce, ma si piace di più: continua a lavorare a testa bassa in ruoli di cattivo senza cuore guadagnando sostanziosi cachet.

Un giorno viene a sapere che la Metro sta progettando un super colosso tratto dal romanzo di Blasco Ibanez intitolato “I 4 cavalieri dell’Apocalisse”: incuriosito decide di leggere il libro.

Più si addentra nella lettura del romanzo più si innamora del personaggio di Julio il giovane danzatore che ne è il protagonista.

Con le decisioni rapide e ineludibili dei veri timidi, Rudy chiede di essere ricevuto da Maxwell, che era il direttore della produzione della Metro e si propone appassionatamente per il ruolo di Julio: dimostra conoscenza approfondita del romanzo, capacità di analisi degli ambienti e dei personaggi, dicendosi pronto ad affrontare un ruolo diverso da quelli che aveva già fatto in ben 25 film.

Ma la grande macchina hollywoodiana del cinema muto, forse per quell’impronta assolutamente seriale che le produzioni si erano imposte per favorire l’uso consumistico, che stava funzionando benissimo, non intende rischiare cambiamenti di percorso procurati da scelte non collaudate. Era quello della celluloide uno strano mondo, condizionato da una spasmodica accelerazione produttiva ma poco attenta alla creatività e alle esigenze artistiche, affidata solo al movimento e all’espressività fisica esasperata dei visi e dei corpi.

Non c’erano le parole ad illuminare i tempi e gli spazi del cinema: la mimica di occhi bistrati e di gesti eccessivi era così esibita da non favorire nessuna nuance interpretativa.

“Si accontenti dell’ottima carriera che sta facendo e degli ottimi guadagni che ottiene!” tuona duro Maxwell “ ho bisogno di un attore romantico e lei ormai è uno specialista dei ruoli noir!”

Sembrò la risposta definitiva e negativa ad un altro grande sogno, ma Rex Ingram un grande regista della Casa di produzione vede proprio in Rudy l’interprete ideale per Julio: capisce che la sua figura sprigiona bellezza e magnetismo e la sua sensazione diventa certezza quando Valentino, durante un provino, si lascia andare in una scena di tango scatenato.

È ancora il tango a decidere della vita professionale di Rodolfo Valentino, ancora il tango a stabilire il contatto diretto con gli spettatori avidi di cinema e a creargli quel ruolo incontrastato di “divino” del bianco e nero primo novecento, capace di sedurre uomini e donne fino alla idolatria.

Con I quattro cavalieri dell’Apocalisse Rudy si conferma “sex simbol” per eccellenza, divo dal fascino magnetico, “latin lover” ambiguo e misterioso, vero e proprio oggetto del desiderio destinato al culto di massa, e il suo fascino diventa, sorretto anche da quella sua contraddittoria personalità di malinconico tenace, una bomba ad orologeria.

In un’epoca in cui il cinema muto muove i primi passi imperiosi, Rudy diventa leggenda , perdendo le sue vere connotazioni per assumere quelle che la prepotente celebrità gli attribuisce.

Le donne, gli amori, le trasgressioni, le virtù, i trionfi professionali, diventano tutti strumenti nel gran tritacarne della costruzione mediatica del mito, di cui l’organizzazione cinematografica si avvarrà senza scrupoli.

Ma nel suo privato, nella sfera personale Rodolfo Valentino è una creatura inappagata e insoddisfatta.

Le donne della sua vita non sono state mai felici con lui e Valentino non è mai stato felice con loro.

Abissale la differenza fra verità e celluloide: nella verità c’è un giovane attore travolto sentimentalmente da un unico fatale incontro quello con Natacha Rambova, nella celluloide lo stesso giovane attore è assalito e fatto segno dell’amore incondizionato e irragionevole di milioni di donne.

Anche la cifra di questa preferenza fatale per Natacha dipende da quell’aggressivo e strisciante complesso di inferiorità che assilla Rodolfo dalla sua infanzia.

Valentino e Natacha si sposano, dopo varie vicissitudini, il 14 Marzo 1923 a Crow Point nell’Indiana alla presenza di due soli amici-testimoni; poco dopo partono per un lungo viaggio che li porta in Europa e in Italia.

Natacha Rambova è una splendida donna molto apprezzata a Hollywood per gli scenari e i costumi che disegna: ha una fortissima personalità, viva intelligenza, spiccata tendenza al dominio e all’autostima. Di lei Valentino si innamora perdutamente forse attratto soprattutto dal suo carattere impositivo e combattivo, come se l’attore cercasse protezione e rassicurazione, come se lui stesso non fosse in grado di sostenere quel personaggio di “conquistatore cosmico” che gli avevano cucito addosso.

Più che l’amore di Valentino, Natacha è l’ambiziosa professionista, l’esigente collaboratrice, la sicura imprenditrice, il Cerbero, che lo pilota fra ingaggi, scelte di ruoli e contratti, fino a che le Case di Produzione non sopportando più l’ invasiva intromissione di lei, la escludono per contratto, da ogni decisione artistica e professionale che riguardi il lavoro di suo marito.

Naturalmente il loro rapporto non resiste a una prova così: Natacha non sopporta di essere messa da parte e preferisce andarsene, lasciando Valentino nella disperazione più assoluta.

Il divo si sente perduto senza la sua “adorato bambolina”, senza quel “tourbillon” di energia e di decisionalità che caratterizzava i desideri di lui e i progetti di lei.

Ma Rodolfo Valentino, ormai, è entrato nella storia del cinema mondiale con I quattro cavalieri dell’Apocalisse e Lo Sceicco del 1921, Sangue e Arena e Il giovane Rjah del 1922, e Notte nuziale del 1924 e l’Aquila Nera del 1925, solo per nominare alcuni dei suoi film di successo; ha consolidato il mito dell’amante latino nell’immaginario femminile universale con i suoi cappotti foderati di cincillà, le automobili fuori serie, i capelli impomatati, gli smoking eleganti e gli stivali alti, complice quello sguardo obliquo e tagliente simbolo di tormento d’amore e di esibito erotismo.

I muri di tutte le città del mondo sono ricoperti dei manifesti dei suoi personaggi: spicca e seduce lo Sceicco.

Sguardo triste, capo gloriosamente avvolto dal “kefiah” stretto dall’intreccio bianco dell’“egat”, pugnale d’argento infilato alla cintola, abiti incastonati da pietre preziose, dita inanellate; ogni donna lo brama.

.

.

Il mito virtuale nutre se stesso e diventa sogno,mania, patologia, delirio.

Forse troppo per un timido ragazzo pugliese dalle orecchie a punta e dallo sguardo miope diventato ormai, per prodigio cinematografico, leggenda.

Nei suoi appunti però sono state ritrovate queste parole:

“Le donne non sono innamorate di me, ma della mia immagine sullo schermo. Io sono solamente la tela sulla quale le donne dipingono i loro sogni!”

Consapevolezza e disincanto, che contraddicono l’immagine di divo di carta pesta che il mutare delle mode e dei gusti gli attribuiranno.

I suoi ruoli di arabo, di spagnolo, di esotico rubacuori, lo fanno affiorare nelle sale buie e mute del vecchio cinema in bianco e nero come l’idea stessa dell’amore alla quale nessuna donna sa resistere.

Nella costruzione dei miti avviene come in certi riti totemici, una sorta di appropriazione o di divoramento magico e virtuale dell’oggetto venerato; assistere e partecipare emotivamente a tutti i film di Valentino equivale per tutti i suoi fans, ad un nutrirsi di lui, ad assimilarlo per soddisfare brame e correggere malinconiche quotidianità

Il vero creatore del suo inossidabile mito, il regista omosessuale Rex Ingram, tentò senza fortuna, perfino di contrapporgli un altro attore, Ramon Novarro, che morì assassinato in un delitto fra gay; poi Hollywood gli contrappone Douglas Fairbanks cercando di costruire quelle false rivalità che piacciono tanto al pubblico, ma tutto fu inutile, Rodolfo Valentino rimase saldo nel suo fragile trono di celluloide.

La fine definitiva e oltremodo sofferta del suo rapporto con Natacha Rambova lo porta a vivere una quotidianità disordinata e senza regole.

Valentino acquista otto acri panoramici a Beverly Hills e si insedia nella splendida villa detta il “Nido del Falco”: rossi damaschi, soffici tappeti orientali, broccati italiani e velluti di Smirne, ricami veneziani, ferri battuti, piante lussureggianti, libri rari, incisioni preziose, vetri di Murano, cristalli di Boemia, argenti e armi da collezione; tutto per scacciare il fantasma di Natacha e il suo dolcissimo e travolgente ricordo.

Gli sono vicini i pochi amici sinceri che hanno sempre nutrito per lui sentimenti di umana simpatia e di sincera complicità: sono Gloria Swanson,

George Ulmann, Nita Naldi, Fred Niblo regista e June Mathis sceneggiatrice che per prima aveva intuito, assieme a Norman Kerry, la carica irresistibile di seduzione che Valentino avrebbe esercitato sul pubblico cinematografico.

Era stata proprio June Mathis a sceneggiare per lui, dopo il trionfo dei 4 Cavalieri, tutte le trame dei suoi film, standogli vicina silenziosamente e meritando da lui l’affettuoso epiteto di “piccola madre” che si riagganciava al ricordo sempre vivo di Marie Gabrielle.

Ma la voragine, creata dall’assenza di Natacha, non riesce a colmarsi in nessun modo.

Gli spasmi intestinali di cui Rudy soffre da tempo, si infittiscono, ma durano poco, per questo riesce ancora a nasconderli a chi gli sta vicino.

Valentino vive da qualche tempo con Pola Negri un’ attrice bella e tenebrosa, ha 31 anni, ha appena terminato il suo ultimo film intitolato Il figlio dello Sceicco che uscirà postumo perché la sua mitica stella, come tutte le meteore troppo luminose sta per spegnersi.

Il 15 Agosto 1926, Rudy che si trova all’Hambassador di New York, sviene improvvisamente perdendo i sensi: ricoverato d’urgenza al Policlinico viene subito operato. Il bollettino medico parla di peritonite inarrestabile, setticemia diffusa con l’aggravante di debole resistenza del paziente.

Al suo capezzale oltre al fratello che da qualche tempo è suo ospite, il mondo imprenditoriale Hollywoodiano, gli amici, i giornalisti e gli attori che avevano lavorato con lui: lo assiste in silenziosa e fattiva vicinanza June Mathis fedele e affettuosa:

Quando, dopo l’intervento Rudy riaprendo gli occhi la vede, sorride e trovando ancora un barlume d’ironia le dice.

“Piccola madre, anche tu alle mie esequie?”

Lei commossa, ma vitale e premurosa come sempre, gli dice che sono molte le cose che devono ancora fare assieme!

È il 20 Agosto quando Rudy, ulteriormente peggiorato, implora l’amico George Ulmann di cercare Natacha.

Non la troveranno e il 23 Agosto Rodolfo Valentino chiuderà per sempre i suoi occhi miopi e tentatori: nella bara solo un gioiello, un bracciale da schiavo che Natacha gli aveva regalato: ancora lei, la sua bambolina crudele per la quale Valentino aveva scritto queste parole: “A volte trovo una squisita amarezza nei tuoi baci!”

La cronaca dei suoi funerali, le spettacolari e false insinuazioni di avvelenamento, l’insistito cordoglio di grandi, la maniacale partecipazione con isterismi collettivi delle fans, sono ormai consegnate alla Storia. Con lui si spegne la gloria del cinema muto lasciando un vuoto che non sarà mai più colmato.

Più di centomila telegrammi di condoglianze si riversano da ogni parte del globo, una folla isterica e frenetica di oltre 125.000 persone si allinearà lungo i dieci isolati dove transita il corteo funebre.

Rodolfo Valentino verrà sepolto in un mausoleo di marmo bianco del Memorial Cemetery di Hollywood.

Non è leggenda metropolitana la storia della dama in nero che fino al 1955 depone rose sulla sua tomba.

Si chiamava Ditra Flann, era una violinista conosciuta da Valentino quando lui lavorava come danzatore a noleggio. Ditra aveva 14 anni quando si ammalò gravemente e all’ospedale dove Valentino andò a trovarla, si promisero che, chi dei due fosse vissuto di più, non avrebbe dimenticato l’altro e avrebbe portato rose sulla sua tomba. Ditra, che si era salvata, non dimenticò.

Oggi mi piace salutare Rodolfo Valentino, che fu prigioniero del mito di se stesso e l’idolo di tutte le nostre mamme e nonne e zie, con le belle parole che Charlie Chaplin disse in occasione della sua inattesa e sconvolgente scomparsa: “La morte di Valentino è una delle più grandi tragedie che abbia mai colpito il mondo del cinema. Come attore egli possedeva arte e distinzione, come amico riscuoteva affetto e ammirazione. Noi che apparteniamo all’Arte Cinematografica con la sua morte perdiamo un carissimo amico e un compagno di grande valore.”

A SPROPOSITO

di Giulio d’Amicone

1. Non ho mai capito perché nel nostro paese (come in altri) non vengano quasi mai rispettati i titoli originali; e non mi riferisco solo al cinema (di cui ovviamente tratterò qui), ma anche alla letteratura. Se si volesse stilare un elenco completo degli abusi commessi in questi ambiti non basterebbe un numero intero della rivista; vedrò quindi di restringere le mie osservazioni a pochi argomenti.

Il proposito di stimolare l’attenzione di un pubblico il più vasto possibile si è sempre agganciato, dal punto di vista dei lemmi, a pochi stereotipi. Tra gli aggettivi proliferano ‘ultimo’ (relativo sia a cose sia a persone: donne, spiagge, avventurieri, inesistenti “buscaderi”), ‘strano’ (Strano vizio della signora Ward, Strana voglia di Jean), ‘perverso’ (Gioco perverso, Allucinazione perversa), mentre fra gli avverbi riscuote gran successo ‘oltre’ (Oltre ogni limite, Oltre l’urlo del demonio). Tra i sostantivi – passati i tempi dei ‘peccatori’ che oltre a vestirsi (orrore!) con i blue-jeans arrivarono al punto da essere… senza peccato – hanno sempre funzionato ‘mistero’ (del falco, dell’acqua, dei templari), ‘caso’ (Il caso del dottor Gailland, Il caso Katarina Blum) e ‘orgia’ (Z l’orgia del potere, L’orgia del vampiro). Gran fortuna ottiene poi ‘ribelle’, usato sia come aggettivo sia come sostantivo (Il ribelle dell’Anatolia, Mc Arthur il generale ribelle); quando invece la parola si trova nel titolo originale (Rebel without a cause) non viene considerata e il film diventa Gioventù bruciata! Inutile aggiungere che nella maggioranza dei casi si tratta di vocaboli usati a sproposito.

Il proposito di stimolare l’attenzione di un pubblico il più vasto possibile si è sempre agganciato, dal punto di vista dei lemmi, a pochi stereotipi. Tra gli aggettivi proliferano ‘ultimo’ (relativo sia a cose sia a persone: donne, spiagge, avventurieri, inesistenti “buscaderi”), ‘strano’ (Strano vizio della signora Ward, Strana voglia di Jean), ‘perverso’ (Gioco perverso, Allucinazione perversa), mentre fra gli avverbi riscuote gran successo ‘oltre’ (Oltre ogni limite, Oltre l’urlo del demonio). Tra i sostantivi – passati i tempi dei ‘peccatori’ che oltre a vestirsi (orrore!) con i blue-jeans arrivarono al punto da essere… senza peccato – hanno sempre funzionato ‘mistero’ (del falco, dell’acqua, dei templari), ‘caso’ (Il caso del dottor Gailland, Il caso Katarina Blum) e ‘orgia’ (Z l’orgia del potere, L’orgia del vampiro). Gran fortuna ottiene poi ‘ribelle’, usato sia come aggettivo sia come sostantivo (Il ribelle dell’Anatolia, Mc Arthur il generale ribelle); quando invece la parola si trova nel titolo originale (Rebel without a cause) non viene considerata e il film diventa Gioventù bruciata! Inutile aggiungere che nella maggioranza dei casi si tratta di vocaboli usati a sproposito.

- Ma andiamo in dettaglio. Il cinema francese non ha subito maltrattamenti meno gravi di quello statunitense. Per esempio, i film del bravo Granier-Deferre avevano titoli semplicissimi: Le fils, Le chat, Le train… Ebbene, non uno di questi ottiene grazia: Un battito d’ali dopo la strage, L’implacabile uomo di Saint-Germain, Noi due senza domani… Medesima sorte è riservata a Sautet (César et Rosalie → E’ simpatico ma gli romperei il muso), Girod (René la canne →Tre simpatiche carogne), Molinaro (L’homme pressé → L’ ultimo giorno d’amore per un film che non ha nulla di romantico). Persino un autore come Melville, i cui titoli sono particolarmente indicativi, subisce tale sorte: l’enfatico Le iene del quarto potere sostituisce Deux hommes dans Manhattan, l’incomprensibile Tutte le ore feriscono l’ultima uccide sostituisce Le deuxieme souffle, lo sgrammaticato I senza nome sostituisce Le cercle rouge, l’improprio Notte sulla città sostituisce Un flic. E l’urbanità di Truffaut, espressa anche attraverso la bellezza e la semplicità dei suoi titoli? Non mi riferisco soltanto al famigerato Non drammatizziamo… è solo questione di corna, ma anche al cattivo gusto di La calda amante al posto di La peau douce e a un pesante La mia droga si chiama Julie al posto di La sirène du Mississipi. Le cose vanno meglio a Godard, tranne per un inopinato Bandito delle undici (Pierrot le fou) e a un virulento Crepa padrone indebitamente aggiunto al suo ironico Tout va bien.

Ma certe abitudini hanno purtroppo origini remote. Trasferendoci in America, non si può dire che i titoli di Ford abbiano mai goduto di buona salute: partendo dalla pur ingegnosa sinestesia di Ombre rosse (comunque infedele al semplice Stagecoach originale), My darling Clementine muta in un assurdo Sfida infernale, She wore a yellow ribbon diventa un ingiustificato Cavalieri del nord-ovest (esemplato sul Passaggio vidoriano precedente di qualche anno), The searchers cambia in Sentieri selvaggi, e neppure uno splendido titolo come Cheyemne autumn viene risparmiato, divenendo Il grande sentiero. E che cosa dire di un Rio Grande che per qualche incomprensibile ragione si modifica in Rio Bravo, dimodoché quando Hawks realizzò un effettivo Rio Bravo i nostri ineffabili titolisti si videro costretti a escogitare alla mafiosa Un dollaro d’onore? (1)

Ma certe abitudini hanno purtroppo origini remote. Trasferendoci in America, non si può dire che i titoli di Ford abbiano mai goduto di buona salute: partendo dalla pur ingegnosa sinestesia di Ombre rosse (comunque infedele al semplice Stagecoach originale), My darling Clementine muta in un assurdo Sfida infernale, She wore a yellow ribbon diventa un ingiustificato Cavalieri del nord-ovest (esemplato sul Passaggio vidoriano precedente di qualche anno), The searchers cambia in Sentieri selvaggi, e neppure uno splendido titolo come Cheyemne autumn viene risparmiato, divenendo Il grande sentiero. E che cosa dire di un Rio Grande che per qualche incomprensibile ragione si modifica in Rio Bravo, dimodoché quando Hawks realizzò un effettivo Rio Bravo i nostri ineffabili titolisti si videro costretti a escogitare alla mafiosa Un dollaro d’onore? (1)

- Per un certo periodo, tra gli anni sessanta e i settanta, i titolisti nostrani si erano ammalati di “ispettorite”: qualsiasi fosse il grado rivestito dal rappresentante USA delle forze dell’ordine, il personaggio veniva ipso facto promosso ispettore. Così successe per il ciclo Tibbs (in cui Sidney Poitier in realtà recitava nei panni di un lieutenant), per il tenente Brannigan di John Wayne (Ispettore Brannigan la morte segue la tua ombra) e per il semplice sergente Walter Matthau (L’ispettore Martin ha teso la trappola); subì tale sorte perfino l’investigatore privato Sutherland (Una squillo per l’ispettore Klute). L’unico che ne avesse diritto era Eastwood, il cui semplice Dirty Harry divenne però Ispettore Callaghan [in realtà Callahan] il caso Scorpio è tuo!! (notare l’abbondanza di punti esclamativi).

Altro stratagemma diffuso da tempo è il vezzo dei falsi titoli originali, sempre escogitati tenendo presente un inglese elementare. Pesco a caso: Lifeforce di Tobe Hooper diventa Space vampires, Van Wilder diventa Maial college (complimenti per il buon gusto), Battle Los Angeles diventa World invasion, Wild things diventa un solleticante (?) Sex crimes, Haywire diventa Knock out… Si tocca il fondo col film francese di Fred Cavayé Pour elle tramutato in Anything for her: qui neppure l’origine viene rispettata. Quando invece i titoli originali, specialmente se facili, si potrebbero mantenere, la fantasia si scatena. Il semplice Hoffman con Peter Sellers non è abbastanza stuzzicante: ecco spuntare il brillante O ti spogli o ti denuncio. La parola fool (stupido oppure matto) viene rifiutata per due volte: Fools diventa Ha l’età di mio padre ma l’amo pazzamente, e per April fools ci si inventa Sento che mi sta succedendo qualcosa. Pure To kill a mockingbird (Uccidere un tordo), forse giudicato traumatico, si trasforma nell’arzigogolato Il buio oltre la siepe. Ma la punta di diamante si ottenne forse col ciclo della Pantera Rosa. Infatti nel 1975 The return of the pink panther fu modificato chissà perché in La pantera rosa colpisce ancora; di conseguenza, quando Edwards l’anno dopo diresse The pink panther strikes again (cioè proprio colpisce ancora) si dovette ricorrere a un La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau. Fin troppo facile commentare che un simile pasticcio poteva essere evitato semplicemente rispettando la fonte. Analogo imbarazzo avrebbe potuto essere scansato, a suo tempo, lasciando a Laura di Preminger tale nome invece dell’immotivato Vertigine, dimodoché quando uscì Vertigo di Hitchcock, non potendo rispettare l’originale, gli addetti non avrebbero dovuto inventarsi un assurdo La donna che visse due volte.

Altro stratagemma diffuso da tempo è il vezzo dei falsi titoli originali, sempre escogitati tenendo presente un inglese elementare. Pesco a caso: Lifeforce di Tobe Hooper diventa Space vampires, Van Wilder diventa Maial college (complimenti per il buon gusto), Battle Los Angeles diventa World invasion, Wild things diventa un solleticante (?) Sex crimes, Haywire diventa Knock out… Si tocca il fondo col film francese di Fred Cavayé Pour elle tramutato in Anything for her: qui neppure l’origine viene rispettata. Quando invece i titoli originali, specialmente se facili, si potrebbero mantenere, la fantasia si scatena. Il semplice Hoffman con Peter Sellers non è abbastanza stuzzicante: ecco spuntare il brillante O ti spogli o ti denuncio. La parola fool (stupido oppure matto) viene rifiutata per due volte: Fools diventa Ha l’età di mio padre ma l’amo pazzamente, e per April fools ci si inventa Sento che mi sta succedendo qualcosa. Pure To kill a mockingbird (Uccidere un tordo), forse giudicato traumatico, si trasforma nell’arzigogolato Il buio oltre la siepe. Ma la punta di diamante si ottenne forse col ciclo della Pantera Rosa. Infatti nel 1975 The return of the pink panther fu modificato chissà perché in La pantera rosa colpisce ancora; di conseguenza, quando Edwards l’anno dopo diresse The pink panther strikes again (cioè proprio colpisce ancora) si dovette ricorrere a un La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau. Fin troppo facile commentare che un simile pasticcio poteva essere evitato semplicemente rispettando la fonte. Analogo imbarazzo avrebbe potuto essere scansato, a suo tempo, lasciando a Laura di Preminger tale nome invece dell’immotivato Vertigine, dimodoché quando uscì Vertigo di Hitchcock, non potendo rispettare l’originale, gli addetti non avrebbero dovuto inventarsi un assurdo La donna che visse due volte.

Capita anche che non si abbiano scrupoli nel modificare i nomi (la Rachel Rachel di Paul Newman diviene La prima volta di Jennifer); oppure si gioca sull’omografia per indurre a credere che opere francesi siano di produzione USA (Mr. Klein di Losey e L’insolito caso di Mr. Hire: dove Mr., cioè Monsieur, può essere letto come Mister)…

Capita anche che non si abbiano scrupoli nel modificare i nomi (la Rachel Rachel di Paul Newman diviene La prima volta di Jennifer); oppure si gioca sull’omografia per indurre a credere che opere francesi siano di produzione USA (Mr. Klein di Losey e L’insolito caso di Mr. Hire: dove Mr., cioè Monsieur, può essere letto come Mister)…

Potrei andare avanti ancora per molto ma mi fermo qui, non senza aggiungere che se qualcuno – per puro caso – si illudesse che la situazione attuale sia migliorata, può gettare uno sguardo ai titoli dell’ultima stagione. Qualche esempio: C’era una volta a New York (The immigrant); Come ti spaccio la famiglia (We’re the Millers); Io sono tu (Identity thief). E’ sufficiente?

_____

(1) L’attenzione riservata dal regista alle donne non ha mai trovato riscontro in Italia: anche l’ultimo film, intitolato Seven women, viene modificato in Missione in Manciuria (‘missione’ è un altro dei vocaboli prediletti dalla nostra équipe)

.

JARMAN, WITTGENSTEIN E LA PRIMA GUERRA MONDIALE

di Maurizio Villani

La ricorrenza del centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale ha visto la proliferazione di convegni, studi, cicli commemorativi volti a ricordare uno degli eventi decisivi per la storia contemporanea d’Europa. Con questo articolo si vuole sottoporre all’attenzione del lettore una felice coincidenza di riferimenti, che consente di ricostruire un momento dell’esperienza di guerra del filosofo Ludwig Wittgenstein attraverso le sequenze di un importante film a lui dedicato dal regista inglese Derek Jarman.

Nel 1914 Wittgenstein aveva 25 anni, essendo era nato Vienna nel 1889. Apparteneva ad una ricchissima e colta famiglia di origini ebraiche, ma battezzata con il rito cattolico. Studiò inizialmente ingegneria, poi si dedicò agli studi di filosofia, frequentando le lezioni di Russell e di Moore. Allo scoppio della guerra si arruolò volontario nell’esercito austriaco, combattendo prima sul fronte orientale e poi su quello meridionale, dove nel 1918 venne catturato dagli italiani. Prigioniero a Cassino fino all’agosto del 1919, custodì nello zaino il manoscritto del “Tractatus”, che pubblicherà nel 1921. Nel 1929 ritornò a Cambridge, riprendendo poi l’insegnamento filosofico. Morì di cancro nel 1951.

La decisione di arruolarsi volontario, anche se un’operazione all’ernia lo aveva esentato dal servizio militare, e la richiesta di andare in prima linea, per potersi trovare faccia a faccia con la morte, sono indicative di una personalità complessa e tormentata. «La decisione di andare volontariamente in guerra e di esporsi deliberatamente alle situazioni più pericolose era stata concepita da Wittgenstein come la prova del fuoco del suo carattere, per fare i conti con se stesso, per afferrare l’opportunità di diventare “un uomo decente”, perché la morte soltanto libera l’individuo nel senso precisamente che soltanto di fronte alla morte un uomo raggiunge la propria solitudine[i].»

Wittgenstein venne assegnato ad un reggimento di artiglieria stanziato a Cracovia, coinvolto in una della più sanguinose battaglie del fronte orientale tra austro-ungarici e russi. Durante la vita militare, tra momenti di depressione profonda e altri di entusiasmo vitalistico, Wittgenstein racconta nei Diari di aver fatto la “grande scoperta” che è al centro del “Tractatus”: la “Teoria del linguaggio come raffigurazione”, secondo cui il linguaggio rappresenta il mondo e lo fa attraverso proposizioni sensate, che possono raffigurare stati di cose. Ma negli anni di guerra, attraverso la lettura della “Spiegazione dei Vangeli di Tolstoj e de “L’anticristo” di Nietzsche, matura in lui la riflessione filosofica verso problematiche esistenziali, che, preludono alla parte “mistica” del “Tractatus”[ii].

Questa premessa biografica serva per introdurre il “Wittgenstein” di Jarman. Derek Jarman nacque a Northwood, Middlesex, da padre neozelandese e da madre britannica di origine ebraica; studiò a Londra dal 1960 al 1963 al King’s College e poi alla Slade School of Art. Nel 1994 morì di Aids. La sua filmografia è ricca di opere: oltre a molti corti e mediometraggi, i film più noti sono: Sebastiane (1976), The Tempest (1979), Caravaggio (1986), The Last of England (1987), War Requiem (1989), Edoardo II (1991), Wittgenstein (1993) e Blue (1993).

Il film su Wittgenstein[iii] nacque all’interno di un progetto di Channel Four[iv] per dare vita ad un ciclo sulla filosofia ispirato da testi filmici biografici di carattere divulgativo. Dei dodici film previsti, solo le sceneggiature su Spinoza di Tarq Ali, su Locke di D. Edgar, e su Wittgenstein di Terry Eagleton furono affidate a tre registi per la trasposizione filmica. Il film ha più l’aspetto di un’opera teatrale filmata in cui gli attori agiscono in una scenografia minimalista. Più che una biografia si tratta di una messa in scena del pensiero del filosofo, anche se sono rappresentati alcuni momenti emblematici della sua vita: l’educazione familiare, l’esperienza di soldato durante la Prima guerra mondiale, la decisione di vivere in povertà, la fallimentare esperienza di maestro elementare, il ritorno a Cambridge, l’attività di insegnamento, le amicizie (in particolare quella con Bertrand Russell), gli ultimi anni sino alla morte. Due citazioni rendono bene la cifra ironica, dilettevole e introspettiva che ha guidato sceneggiatori e regista nella rappresentazione della figura di Wittgenstein. Così si espresse Terence Francis Eagleton[v], il principale autore della sceneggiatura del film: «Solo se utilizziamo queste proposizioni impossibili come scale gettate via a calci non appena ci si è montato sopra, vedremo il mondo nel modo giusto; e in questo senso il “Tractatus” si cancella in un atto di autoironia modernista»[vi]. E Jarman affermò che suo intento era quello di “lasciare apparire”, la vita di Wittgenstein: «Il mio film non ritrae Wittgenstein né lo tradisce: è lì per svelare». Questo “atteggiamento ricettivo” della biografia del filosofo austro-inglese porta il regista ad adottare un approccio di grande intelligenza interpretativa e uno stile divertente e lieve, nonostante la complessità dei contenuti rappresentati. Nella visione di Jarman questo fa di Wittgenstein una sorta di asceta, di monaco, mistico e meccanico nel contempo, «che agognava nostalgicamente la simplicitas tolstoiana, un gigante della filosofia con scarso rispetto per la filosofia stessa, un autocrate irascibile con sete di santità[vii]».

La resa filmica di questa interpretazione della vita del protagonista passa attraverso le scelte stilistiche di Jarman, che ha adottato «un linguaggio obliquo, idiosincrasico e a tratti ironico: lo scarto fra l’ascetico aristocraticissimo dell’uomo e della prima fase del suo pensiero e gli esiti “behavioristici” dell’opera serve al regista per riprodurre la complessità freudiana del suo essere così, apparentemente, spiazzato nella storia, nel contempo arcaico e all’avanguardia, rivolto vero l’elegia di un passato ma con lo sguardo rivolto al futuro. Jarman rende tutto ciò attraverso la mescolanza di materiale citazionista e immaginario, imprimendo molta carica drammatica alla sceneggiatura che, invece, sembra più rivolgersi alle idee che non al personaggio[viii]».

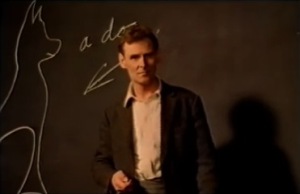

Illuminante su tutte queste tematiche è la sequenza del film che mostra una scena notturna della vita militare che bene rende la cupa visione crepuscolare dell’esistenza del protagonista. Wittgenstein, in divisa da soldato, circondato da commilitoni, da lui sentiti come del tutto estranei ai suoi tormenti interiori, fa questa riflessione: «Lo so che questo mondo esiste, ma il suo significato è problematico. Io sono buono o cattivo? Quando la mia coscienza altera il mio equilibrio, allora non sono in accordo con qualcosa. Che cos’è: è il mondo o è Dio?».

La scena è emblematica di quella mutazione di baricentro teoretico che nella elaborazione del “Tractatus”, durante gli anni di guerra, sostituisce la centralità della logica con l’interrogazione sui temi dell’etica, dell’estetica, del “mistico”. Ha osservato un autorevole biografo che «se Wittgenstein avesse trascorso l’intera guerra nelle retrovie, il “Tractatus logico-philosophicus” sarebbe rimasto quello che con ogni probabilità era nella prima concezione del 1915: un trattato di logica. Infatti, le osservazioni contenute nella versione definitiva relative all’etica, all’estetica, all’anima, al senso della vita trassero origine, precisamente, dall’impulso (…) generato dalla consapevolezza della morte, della sofferenza, della miseria[ix]».

Nella sequenza sopra citata, ambientata durante la campagna di guerra in Galizia, in cui Jarman deve dare conto dei tormenti interiori del suo protagonista travagliato dai dubbi etici e religiosi, si fa evidente la coerenza tra le scelte del tipo di linguaggio filmico fatte dal regista e l’impostazione contenutistica del racconto. Tanto essenziale è lo sviluppo narrativo della biografia di Wittgenstein, quanto altrettanto volta al minimalismo figurativo è la scelta stilistica di Jarman, che passa attraverso l’utilizzo di una serie di precise opzioni formali: una maniacale attenzione per le scelte cromatiche, dominate dall’uso del “nero” come segno di stacco tra le sequenze e come sfondo per le azioni dei personaggi, l’insistenza sui primi piani, la mancanza di una ricerca scenografica fatta a vantaggio di un antidecorativismo ambientale, la teatralità della maniera recitativa. Sono tutte caratteristiche che confermano la conseguenzialità tra il contenuto speculativo del film e la sua forma espressiva.

_____

[i] Aldo G. Gargani, “Introduzione” a Wittgenstein “Diari segreti”, Editori Laterza, Roma-Bari 1987, p. 9.

[ii] Per una documentazione di questi temi si veda L. Wittgenstein, “Quaderni 1914-16”, in L. Wittgenstein, “Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-16”, pp. 217-219; la loro formulazione definitiva si trova nel “Tractatus” dalla proposizione 6.4 alla proposizione 7, cfr. op. cit. pp. 169-175. Einaudi, Torino 1995,

[iii] Wittgenstein, Gran Bretagna, 1993, durata 75 min., regia: Derek Jarman; soggetto: Ken Butler, Terry Eagleton, Derek Jarman; sceneggiatura: Ken Butler, Terry Eagleton, Derek Jarman; interpreti principali; Karl Johnson (Ludwig Wittgenstein), Michael Gough (Bertrand Russell), Tilda Swinton (Ottoline Murrell), Jill Balcon (Leopoldine Wittgenstein), John Quentin (John Maynard Keynes).

[iv] Channel Four un canale televisivo inglese di servizio pubblico, alternativo alla BBC, istituito nel 1980 dopo anni di scontro tra laburisti e conservatori sull’opportunità di dare una nuova concessione televisiva. Ha iniziato a trasmettere i suoi programmi nel 1982. È di proprietà del Channel Four Television Corporation, un ente pubblico istituito nel 1990 per questo scopo. A differenza dei canali di servizio pubblico della BBC, Channel Four pur essendo di proprietà pubblica non riceve alcun fondo pubblico.

[v] Terence Francis Eagleton (Salford, 1943) è un drammaturgo e un critico letterario inglese di orientamento marxista eterodosso. È stato professore di letteratura inglese all’Università di Oxford, all’Università di Manchester e all’Università di Lancaster. Due suoi saggi sono stati tradotti in italiano: “Figure del Dissenso” (1987), Moltemi, 2997 e “Ideologia: Storia e Critica di un’Idea Pericolosa”, Fazi, 2007.

[vi] AA.VV. “Wittgenstein”, Ubulibri, 1993, p.15. Il testo presenta la sceneggiatura curata da Terry Eagleton per la realizzazione del film.

[vii] AA.VV. “Wittgenstein”, op. cit., p.14.

[viii] C. Barocchi, “Ludwig Wittgenstein attraverso il cinema di Derek Jarman”, in ‘Comunicazione Filosofica’ n. 10, maggio 2002, http://www.sfi.it/archiviosfi/cf/cf10/articoli/boracchi1.htm

[ix] R. Monk, “Wittgenstein”, Bompiani, Milano 1990, p. 144.

.

KAPÒ, FUOR DI RETORICA

di Roberto Lasagna

Le emozioni, sempre molte e tumultuose, parlano, nel campo di Kapò, con voci diverse e talvolta dissonanti. Il male di un universo concentrazionario, ripiegato sul bios e sull’incatenamento al corpo, si distingue non semplicemente per la sua banalità, come titola un celebre libro di Hannah Arendt, ma per la sua spietata e sistematica razionalità, che nel trionfo di una tracotante arroganza colpisce a caso, e provoca orrori non prevedibili ne’ tantomeno sempre pienamente comprensibili. Il mondo oscuro e razionale dei lager è il luogo di un “esperimento” mostruoso e sconcertante che esemplifica lo scacco più accecante dell’umano. Un film come Kapò (1959) di Gillo Pontecorvo, che cerca di fare luce su un tale scacco, non poté che essere un film rischioso, come lo fu il lavoro del produttore Franco Cristaldi, forse il solo tra i grandi produttori del cinema italiano ad avere perseguito e difeso nel tempo una coerenza ideologica espressa nella difesa del percorso degli autori. A lui si devono film importanti del cinema italiano quali, tra gli altri, L’udienza di Marco Ferreri e La Cina è vicina di Marco Bellocchio.

Cristaldi sarà anche il produttore capace di mediare i contrasti tra Gillo Pontecorvo e lo sceneggiatore Franco Solinas, divisi su più punti inerenti la vicenda e gli sviluppi drammatici di Kapò, un film importante che Gillo Pontecorvo avrebbe voluto più rigoroso e meno condizionato, in special modo dall’esigenza di inserire una storia d’amore che porterà la protagonista, giovane ebrea divenuta Kapò nel lager in cui ha visto la fine degli amati genitori, verso la redenzione e il sacrificio a favore dei deportati. Ma si tratta indubbiamente di un film che, pur nei limiti di una rappresentazione condizionata, non aveva tra i suoi difetti anche quello dell’abiezione, espressione a cui allora alludeva Jacques Rivette in un suo celebre articolo sul presunto sensazionalismo bieco che nel film sarebbe palesato dal traveling che si soffermerebbe sul suicidio di una internata sfinita e senza prospettiva, decisa a risolvere il suo destino gettandosi sul filo spinato attraversato dalla corrente elettrica. La scure del dogmatismo, pertanto, non è e non fu mai in alcun modo utile alla causa del lavoro analitico e Kapò, opera con dei limiti ma intellettualmente lontana dall’ambiguità, porta in scena il lager e la disavventura tragica di una quattordicenne ebrea catapultata in un geometrico e sconcertante abisso di degrado. Il film inizia con l’immagine parigina di una giovane studentessa di musica impegnata al pianoforte. L’insegnante di musica non fa in tempo ad avvertire la giovane Edith in merito alla telefonata che annuncia l’arrivo dei nazisti nella casa dei suoi genitori. Così Edith torna a casa camminando tranquillamente tra le vie della città e finisce per vedere con i suoi occhi i genitori rapiti dai sicari di Hitler. Anche lei verrà deportata e nel campo saranno azzerate le sue illusioni. Quello che le si prospetta è un mondo capovolto dove la violenza e la morte sono preannunciate come un inevitabile destino.

Cristaldi sarà anche il produttore capace di mediare i contrasti tra Gillo Pontecorvo e lo sceneggiatore Franco Solinas, divisi su più punti inerenti la vicenda e gli sviluppi drammatici di Kapò, un film importante che Gillo Pontecorvo avrebbe voluto più rigoroso e meno condizionato, in special modo dall’esigenza di inserire una storia d’amore che porterà la protagonista, giovane ebrea divenuta Kapò nel lager in cui ha visto la fine degli amati genitori, verso la redenzione e il sacrificio a favore dei deportati. Ma si tratta indubbiamente di un film che, pur nei limiti di una rappresentazione condizionata, non aveva tra i suoi difetti anche quello dell’abiezione, espressione a cui allora alludeva Jacques Rivette in un suo celebre articolo sul presunto sensazionalismo bieco che nel film sarebbe palesato dal traveling che si soffermerebbe sul suicidio di una internata sfinita e senza prospettiva, decisa a risolvere il suo destino gettandosi sul filo spinato attraversato dalla corrente elettrica. La scure del dogmatismo, pertanto, non è e non fu mai in alcun modo utile alla causa del lavoro analitico e Kapò, opera con dei limiti ma intellettualmente lontana dall’ambiguità, porta in scena il lager e la disavventura tragica di una quattordicenne ebrea catapultata in un geometrico e sconcertante abisso di degrado. Il film inizia con l’immagine parigina di una giovane studentessa di musica impegnata al pianoforte. L’insegnante di musica non fa in tempo ad avvertire la giovane Edith in merito alla telefonata che annuncia l’arrivo dei nazisti nella casa dei suoi genitori. Così Edith torna a casa camminando tranquillamente tra le vie della città e finisce per vedere con i suoi occhi i genitori rapiti dai sicari di Hitler. Anche lei verrà deportata e nel campo saranno azzerate le sue illusioni. Quello che le si prospetta è un mondo capovolto dove la violenza e la morte sono preannunciate come un inevitabile destino.

I sogni di gioventù non trovano alcun terreno e ogni idealismo è bandito come pericoloso. Occorre guardarsi attorno perché’ il sospetto e la delazione dettano legge alla vita nel campo. Nella sua baracca la donna ebrea interpretata da Emanuelle Riva sembra l’ultima depositaria, a voce alta, di ciò che resta di valori morali, così che le sue parole sono in evidente contrasto con le intenzioni disumanizzanti dei nazisti. Cerca di stare vicino a Edith, sostiene anzi che i nazisti non possono rubarle la dignità nemmeno volendolo. Ma Edith non sembra tanto convinta, dando così piena ragione ad uno scacco etico e umano. Lei è un animo fragile che si dimostra pronto a scendere ben presto a patti con la logica disumanizzante dei campi, vede i genitori denudati e umiliati portarsi alla morte, il suo sgomento la condanna ad un dolore intimo e sordo cui lo sguardo con gli occhi grandi e “abbagliati” di Susan Strasberg restituisce attonito e un po’ stranito rispecchiamento. Presto la ragazza fragile capisce che deve cambiare e che per sopravvivere deve alzare la testa e crearsi come una corazza. Aiutata da un’ospite totalmente disillusa, riceverà una nuova identità dal medico del campo, che la farà passare per una criminale con la stella nera e nasconderà la sua origine ebrea. E in questo tetro mimetismo, la paura e la fame (per cui ogni internato diventa un potenziale nemico) spingono Edith a vendersi ai nazisti. Venderà la sua verginità sessuale e diverrà una Kapò, maschera subdola e ingannatrice disposta a tutto pur di assecondare gli aguzzini. Il film mostra come l’animo più debole, posto in condizioni così eccezionali, possa trasformarsi in uno strumento di crudeltà. In questo scenario, per i tedeschi l’unico volere è la nazione, ovverosia l’amore fanatico di patria confermato dalle parole del militare Karl, un tipo laconico ed insoddisfatto che si annoia nel lager comprendendo del luogo non tanto l’abiezione quanto piuttosto la fine di un progetto. Nello stesso tempo, l’unica cosa che tiene in vita Edith è un cinismo interiorizzato e fatto proprio, schermo di adattamento portato con algida rassegnazione.

I sogni di gioventù non trovano alcun terreno e ogni idealismo è bandito come pericoloso. Occorre guardarsi attorno perché’ il sospetto e la delazione dettano legge alla vita nel campo. Nella sua baracca la donna ebrea interpretata da Emanuelle Riva sembra l’ultima depositaria, a voce alta, di ciò che resta di valori morali, così che le sue parole sono in evidente contrasto con le intenzioni disumanizzanti dei nazisti. Cerca di stare vicino a Edith, sostiene anzi che i nazisti non possono rubarle la dignità nemmeno volendolo. Ma Edith non sembra tanto convinta, dando così piena ragione ad uno scacco etico e umano. Lei è un animo fragile che si dimostra pronto a scendere ben presto a patti con la logica disumanizzante dei campi, vede i genitori denudati e umiliati portarsi alla morte, il suo sgomento la condanna ad un dolore intimo e sordo cui lo sguardo con gli occhi grandi e “abbagliati” di Susan Strasberg restituisce attonito e un po’ stranito rispecchiamento. Presto la ragazza fragile capisce che deve cambiare e che per sopravvivere deve alzare la testa e crearsi come una corazza. Aiutata da un’ospite totalmente disillusa, riceverà una nuova identità dal medico del campo, che la farà passare per una criminale con la stella nera e nasconderà la sua origine ebrea. E in questo tetro mimetismo, la paura e la fame (per cui ogni internato diventa un potenziale nemico) spingono Edith a vendersi ai nazisti. Venderà la sua verginità sessuale e diverrà una Kapò, maschera subdola e ingannatrice disposta a tutto pur di assecondare gli aguzzini. Il film mostra come l’animo più debole, posto in condizioni così eccezionali, possa trasformarsi in uno strumento di crudeltà. In questo scenario, per i tedeschi l’unico volere è la nazione, ovverosia l’amore fanatico di patria confermato dalle parole del militare Karl, un tipo laconico ed insoddisfatto che si annoia nel lager comprendendo del luogo non tanto l’abiezione quanto piuttosto la fine di un progetto. Nello stesso tempo, l’unica cosa che tiene in vita Edith è un cinismo interiorizzato e fatto proprio, schermo di adattamento portato con algida rassegnazione.

Le Kapò, anello di congiunzione tra i detenuti e il comando del campo, sono in Pontecorvo figure tratte direttamente dai ricordi evocati in “Se questo è un uomo” di Primo Levi. Sono figure graduate, addestrate alla ferocia, che cercano un riscatto dalla loro condizione di semplice numero per accedere ad una posizione, pur provvisoria e ambigua, di dominio. In loro covano e si esprimono le peggiori qualità dell’individuo e sono l’emblema stesso dell’assenza di solidarietà, in una volontà di annientamento che l’“esperimento” dei lager traduce in riduzione della dimensione collettiva ad astrazione, regola che coinvolge l’umano piegandolo in un subdolo e antiumanistico ammassamento sul corpo e sul fisico, giogo di morte che cancella ogni spiritualità. Edith, sradicata dalla sua terra, rinnegata nella sua vera identità, si vendica con gli innocenti, divenendo l’incarnazione stessa del male. Non un male metafisico ma un male concreto, fisico, umiliante. Con disprezzo, questa quattordicenne venduta e sfruttata, si vendicherà con gli internati dei dolori patiti. Il film, a tratti sensazionalistico e retorico, mostra un Pontecorvo attento ai movimenti di macchina, alle panoramiche che esprimono al meglio una visione in cui le persone compongono un paesaggio veritiero e mentale, ma sono altresì elemento pittorico e scenografico principale. Il bianco e nero “nebbioso” di alcune sequenze, ottenuto controtipando il negativo della pellicola, restituisce il sapore di una visione plumbea e fantasmatica, dove i volti sono sagome spettrali pronte ad essere presto sostituite nel magma dell’indistinzione, dove peraltro l’intento dell’autore favorisce il riconoscimento, secondo una suggestione che sarà frequentata molti anni dopo anche dallo Spielberg di Schindler’s list. Il dolore e la rassegnazione sui volti dei reclusi è contestuale alle smorfie di derisione nei confronti dei carcerieri e in Kapò ciò che vediamo obbedisce ad un exploit espressivo di efficace mimetismo estetico. La speranza è bandita dal campo, mentre dominano l’angoscia e il tramonto dell’ideale. Edith ad un certo punto del suo nuovo “status” riconosce di stare meglio rispetto al momento del suo ingresso al campo. Ha da mangiare, non patisce il freddo, può riposarsi. Il suo temporaneo equilibrio è però minacciato dal futuro incerto. Nel film assistiamo infatti alla riproduzione di un periodo piuttosto lungo in cui i nazisti, dapprima impegnano gli internati per farli lavorare e produrre quindi, quando lo spettro della disfatta del sogno del Reich millenario diviene tangibile, si affrettano a cancellare le tracce del loro operato criminale.

Le Kapò, anello di congiunzione tra i detenuti e il comando del campo, sono in Pontecorvo figure tratte direttamente dai ricordi evocati in “Se questo è un uomo” di Primo Levi. Sono figure graduate, addestrate alla ferocia, che cercano un riscatto dalla loro condizione di semplice numero per accedere ad una posizione, pur provvisoria e ambigua, di dominio. In loro covano e si esprimono le peggiori qualità dell’individuo e sono l’emblema stesso dell’assenza di solidarietà, in una volontà di annientamento che l’“esperimento” dei lager traduce in riduzione della dimensione collettiva ad astrazione, regola che coinvolge l’umano piegandolo in un subdolo e antiumanistico ammassamento sul corpo e sul fisico, giogo di morte che cancella ogni spiritualità. Edith, sradicata dalla sua terra, rinnegata nella sua vera identità, si vendica con gli innocenti, divenendo l’incarnazione stessa del male. Non un male metafisico ma un male concreto, fisico, umiliante. Con disprezzo, questa quattordicenne venduta e sfruttata, si vendicherà con gli internati dei dolori patiti. Il film, a tratti sensazionalistico e retorico, mostra un Pontecorvo attento ai movimenti di macchina, alle panoramiche che esprimono al meglio una visione in cui le persone compongono un paesaggio veritiero e mentale, ma sono altresì elemento pittorico e scenografico principale. Il bianco e nero “nebbioso” di alcune sequenze, ottenuto controtipando il negativo della pellicola, restituisce il sapore di una visione plumbea e fantasmatica, dove i volti sono sagome spettrali pronte ad essere presto sostituite nel magma dell’indistinzione, dove peraltro l’intento dell’autore favorisce il riconoscimento, secondo una suggestione che sarà frequentata molti anni dopo anche dallo Spielberg di Schindler’s list. Il dolore e la rassegnazione sui volti dei reclusi è contestuale alle smorfie di derisione nei confronti dei carcerieri e in Kapò ciò che vediamo obbedisce ad un exploit espressivo di efficace mimetismo estetico. La speranza è bandita dal campo, mentre dominano l’angoscia e il tramonto dell’ideale. Edith ad un certo punto del suo nuovo “status” riconosce di stare meglio rispetto al momento del suo ingresso al campo. Ha da mangiare, non patisce il freddo, può riposarsi. Il suo temporaneo equilibrio è però minacciato dal futuro incerto. Nel film assistiamo infatti alla riproduzione di un periodo piuttosto lungo in cui i nazisti, dapprima impegnano gli internati per farli lavorare e produrre quindi, quando lo spettro della disfatta del sogno del Reich millenario diviene tangibile, si affrettano a cancellare le tracce del loro operato criminale.

Quando nel campo sopraggiungono i soldati russi che raccontano a tutti l’evoluzione della Guerra (lo sbarco degli alleati sul fronte occidentale e l’avanzata dell’armata rossa), Edith, che nel frattempo si è innamorata del soldato Sascha, sente con le sue orecchie che le ex compagne di cella saranno liquidate al ritmo cinquemila al giorno, e anche per lei si profila un destino tetro. Il sacrificio finale, una traiettoria drammaturgica beatificante e assolutoria (con Edith che sceglie di liberare i prigionieri andando incontro a morte certa), non era nelle intenzioni di Pontecorvo, che avrebbe preferito lasciare alla coscienza di Edith il compito di dolersi e rimuginare. Forzature drammaturgiche, accenti retorici, tratti di patetismo e momenti di dubbia plausibilità, non snaturano l’efficacia espressiva di un film bello e necessario pur nella sua evidente incompiutezza, tra i primi a mostrare la logica dei lager e le fosse dei cadaveri. Ispirandosi a Primo Levi, Pontecorvo resta, con la sua estetica precisa e limpida, ben lontano dall’estetismo decadente di altri autori che si avvicineranno al nazismo e alle sue espressioni di ottenebrante autoreferenzialità. In Pontecorvo il totalitarismo germanico è colto nel suo momento di accecante azzeramento dell’umano, ma il film non travalica nell’immagine del mostro assetato di sangue che conosciamo tramite una vasta mitografia. Proprio come in Levi, di cui Kapò rispetta l’umanità profonda, non si esprimono accuse affrettate e non si generalizza sulle corresponsabilità.

Quando nel campo sopraggiungono i soldati russi che raccontano a tutti l’evoluzione della Guerra (lo sbarco degli alleati sul fronte occidentale e l’avanzata dell’armata rossa), Edith, che nel frattempo si è innamorata del soldato Sascha, sente con le sue orecchie che le ex compagne di cella saranno liquidate al ritmo cinquemila al giorno, e anche per lei si profila un destino tetro. Il sacrificio finale, una traiettoria drammaturgica beatificante e assolutoria (con Edith che sceglie di liberare i prigionieri andando incontro a morte certa), non era nelle intenzioni di Pontecorvo, che avrebbe preferito lasciare alla coscienza di Edith il compito di dolersi e rimuginare. Forzature drammaturgiche, accenti retorici, tratti di patetismo e momenti di dubbia plausibilità, non snaturano l’efficacia espressiva di un film bello e necessario pur nella sua evidente incompiutezza, tra i primi a mostrare la logica dei lager e le fosse dei cadaveri. Ispirandosi a Primo Levi, Pontecorvo resta, con la sua estetica precisa e limpida, ben lontano dall’estetismo decadente di altri autori che si avvicineranno al nazismo e alle sue espressioni di ottenebrante autoreferenzialità. In Pontecorvo il totalitarismo germanico è colto nel suo momento di accecante azzeramento dell’umano, ma il film non travalica nell’immagine del mostro assetato di sangue che conosciamo tramite una vasta mitografia. Proprio come in Levi, di cui Kapò rispetta l’umanità profonda, non si esprimono accuse affrettate e non si generalizza sulle corresponsabilità.

Quando Edith va a interrompere la corrente elettrica per liberare il campo, gli ebrei scappano e molti rimangono uccisi, nessuno è un eroe e nessuno tra i tedeschi rinuncia a sparare l’ultima inevitabile pallottola. I fatti parlano da soli e la storia procede con una furia inarrestabile. Il sistema nazista arriva alle sue estreme conseguenze pseudoscientifiche e non si sottrae dinanzi all’inevitabile scempio. Ma non per questo il film generalizza sul male facendone un’entità metafisica. In precise condizioni storiche, in un mondo che ha capovolto i valori, ciò che è stato pensato secondo una logica totalitaria ha espresso i suoi devastanti ed imperdonabili effetti. L’uomo intrappolato, piegato al biologico, incatenato alla sua condizione fisica (una condizione di cui ci ha parlato il filosofo Emanuel Levinas), è una spasmodica deriva della ratio occidentale, che deve suggerire il monito della riflessione e chiama i suoi imputati dinanzi al tribunale delle responsabilità storiche. Il racconto di Pontecorvo propende per un’oggettività pur lambita dalle forzature e dalle briglie di un certo cinema che si pretende libero ma che subisce nondimeno i condizionamenti della produzione corrente. Il nazista, il grande imputato, nel suo film resta ancora da sottoporre ai riflettori dell’accusa, perché’ lo sguardo di Pontecorvo fotografa, non accusa. Lui, ebreo coinvolto direttamente nella resistenza, con il suo film permette ai contemporanei di riflettere, ma non induce a conclusioni rapide e irriflesse. Il suo sgomento non glielo permette. In questo senso il riferimento a Levi, alla sua profonda riflessione, è il miglior segno di onestà intellettuale.

Quando Edith va a interrompere la corrente elettrica per liberare il campo, gli ebrei scappano e molti rimangono uccisi, nessuno è un eroe e nessuno tra i tedeschi rinuncia a sparare l’ultima inevitabile pallottola. I fatti parlano da soli e la storia procede con una furia inarrestabile. Il sistema nazista arriva alle sue estreme conseguenze pseudoscientifiche e non si sottrae dinanzi all’inevitabile scempio. Ma non per questo il film generalizza sul male facendone un’entità metafisica. In precise condizioni storiche, in un mondo che ha capovolto i valori, ciò che è stato pensato secondo una logica totalitaria ha espresso i suoi devastanti ed imperdonabili effetti. L’uomo intrappolato, piegato al biologico, incatenato alla sua condizione fisica (una condizione di cui ci ha parlato il filosofo Emanuel Levinas), è una spasmodica deriva della ratio occidentale, che deve suggerire il monito della riflessione e chiama i suoi imputati dinanzi al tribunale delle responsabilità storiche. Il racconto di Pontecorvo propende per un’oggettività pur lambita dalle forzature e dalle briglie di un certo cinema che si pretende libero ma che subisce nondimeno i condizionamenti della produzione corrente. Il nazista, il grande imputato, nel suo film resta ancora da sottoporre ai riflettori dell’accusa, perché’ lo sguardo di Pontecorvo fotografa, non accusa. Lui, ebreo coinvolto direttamente nella resistenza, con il suo film permette ai contemporanei di riflettere, ma non induce a conclusioni rapide e irriflesse. Il suo sgomento non glielo permette. In questo senso il riferimento a Levi, alla sua profonda riflessione, è il miglior segno di onestà intellettuale.

.

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

Vivere il Cinema 12o Stage Fedic

di Giorgio Sabbatini

foto di Giorgio Sabbatini

Per chi ama le immagini, per chi desidera “raccontare” con le immagini o per chi ha una passione per il Cinema e vuole viverlo in prima persona esistono vari modi, oggi, per documentarsi sia da un punto di vista propriamente tecnico sia dal lato del linguaggio filmico.

Conoscere, studiare e capire i meccanismi che regolano il mondo delle immagini, sono tre fasi importanti per crescere culturalmente e per verificare quale sia l’effettivo interesse che ci spinge ad affrontare e risolvere le non poche problematiche che si incontrano nella realizzazione di una breve fiction.

Se, talvolta, la “teoria” obbliga a seguire percorsi particolarmente impegnativi, per apprendere le basi necessarie ad entrare in sintonia con il linguaggio delle immagini, non dobbiamo dimenticare che la “pratica” sia un fantastico modo per sperimentare direttamente le nostre capacità realizzative e, naturalmente, i nostri limiti.

Quest’anno la Fedic, con l’insostituibile supporto tecnico-organizzativo di ‘Corte Tripoli Cinematografica’, ha offerto ai suoi iscritti la possibilità di partecipare al 12o Stage in un ambiente molto accogliente come l’Agriturismo ‘I Felloni’ (Foto 1), a Calci in provincia di Pisa. Lo Stage nazionale di Formazione ed Approfondimento è stato dedicato alla ‘Regia’, un argomento di grande spessore che ha visto impegnati numerosi partecipanti sotto la guida del Docente e Regista Giuseppe Ferlito (Foto 2).

Quest’anno la Fedic, con l’insostituibile supporto tecnico-organizzativo di ‘Corte Tripoli Cinematografica’, ha offerto ai suoi iscritti la possibilità di partecipare al 12o Stage in un ambiente molto accogliente come l’Agriturismo ‘I Felloni’ (Foto 1), a Calci in provincia di Pisa. Lo Stage nazionale di Formazione ed Approfondimento è stato dedicato alla ‘Regia’, un argomento di grande spessore che ha visto impegnati numerosi partecipanti sotto la guida del Docente e Regista Giuseppe Ferlito (Foto 2).

.

.

.

.

L’argomento ‘Regia’ è sempre molto complesso da trattare poiché richiede la conoscenza di numerosi settori tecnici necessari per la realizzazione di un “corto”. In quattro giorni di completa attività destinata alla discussione della sceneggiatura, alle riprese ed al montaggio è, praticamente, impossibile soffermarsi su alcune scelte tecniche poiché manca il tempo minimo da impiegare per un’approfondita spiegazione. Tutto ciò è comprensibile ma spiace, specialmente per alcuni giovani che per la prima volta affrontano i problemi del set, dovere operare senza conoscere le singole problematiche che sono risolte, in modo quasi automatico, dal ‘Regista’.

Tutti i partecipanti, alcuni giorni prima dell’inizio dello Stage, hanno ricevuto la sceneggiatura, dal titolo Vendita porta a porta, scritta da Paolo Beatini, per prenderne visione ed, eventualmente, proporre delle modifiche o integrazioni. Da una prima lettura si intuisce subito che l’azione che si sviluppa nel racconto è piuttosto statica poiché la trama si basa sul dialogo dei due personaggi principali, attraverso i quali si susseguono alcune scene di non facile interpretazione per le difficoltà emotive che gli attori devono sapere esprimere.

Nel primo giorno dello Stage si effettua una lettura collettiva con le prove degli attori che si sono proposti ad interpretare i personaggi richiesti. Il Regista Giuseppe Ferlito è assente per un impegno di lavoro e la lettura è condotta da Roberto Merlino che (Foto 3), con l’aiuto di tutti, cerca di impostare alcune soluzioni di ripresa valutando, di volta in volta, le migliori proposte da prendere in considerazione. È un momento formativo interessante poiché obbliga tutti ad essere propositivi in breve tempo e, quindi, ad interpretare, registicamente, lo sviluppo del racconto con diverse soluzioni.

L’arrivo di Giuseppe Ferlito impone subito la scelta di coloro che dovranno interpretare i due personaggi principali, un uomo ed una donna, oltre alla decisione di chi coinvolgere nella parte della ‘morta’. La breve fiction, infatti, ha un risvolto piuttosto lugubre e tragico poiché la trama si accentra sulla figura di un uomo psicopatico che vive il suo dramma interiore in una irreversibile follia.

.

Si effettuano brevi provini leggendo alcune battute previste dalla sceneggiatura e, dopo una veloce valutazione di Ferlito, la scelta cade su Valerio Cibrario (Foto 4), che interpreterà la parte del professore Franco Ferri, e su Antonella Santarelli (Foto 5) che rappresenterà la figura di Cecilia, una venditrice di cosmetici. La parte della ‘morta’ è assegnata ad Alessandra Ubiali (Foto 6), nel ruolo di Valentina Rosetti, una ex allieva del professore Ferri,

Si discute, quindi, la sceneggiatura e Ferlito, per creare un po’ di atmosfera ed un minimo di azione, propone una modifica iniziale inserendo un temporale, la fine della pioggia e l’arrivo della macchina di Cecilia nel luogo dove vive il professore Ferri. Per visualizzare le immagini che potrebbero diventare reali inquadrature della fiction la mano esperta di Ettore Di Gennaro (Foto 7), della 3dproduction, disegna un inizio di storyboard con pochi tratti ben definiti che danno una chiara idea di ciò che si vuole realizzare. Purtroppo non c’è il tempo necessario per approfondire questo momento altamente creativo e si decide di iniziare le riprese poiché altre rilevanti modifiche alla sceneggiatura non devono essere apportate.

Sono stato sempre convinto che nella realizzazione di un’opera collettiva alla quale tutti gli interessati devono potere partecipare nel modo più completo, sia necessario, per non dire indispensabile, organizzare dei gruppi di persone assegnando particolari mansioni inerenti il lavoro che si sta affrontando.

.

.

.

Faccio un esempio banale sperando di chiarire il mio pensiero. Per le riprese negli interni è necessario utilizzare delle sorgenti di luce artificiale e si può demandare ad un gruppo di persone di creare una giusta illuminazione del set, in accordo con il Regista, cercando di proporre le atmosfere previste nella sceneggiatura, mentre un ridotto gruppo si occupa della taratura della telecamera e della scelta del migliore diaframma per una buona resa fotografica. Nello stesso tempo, sempre per coinvolgere il maggiore numero di partecipanti allo Stage, possono essere raddoppiati i ruoli di ‘aiuto regista’ e ‘segretaria di edizione’. Anche la figura dell’operatore può essere assegnata a due o tre persone che possano alternarsi durante le riprese facendo, quindi, un’esperienza diretta sempre importante e stimolante. Altri possono organizzarsi per intervenire in caso di ‘rumori estranei’ ed informare tutti dell’inizio della singola ripresa per mantenere il ‘silenzio’ durante la fase di registrazione.

Vari ruoli operativi permettono una maggiore partecipazione al lavoro che si sta facendo e dall’esperienza collettiva si possono trarre benefici di carattere tecnico-culturale particolarmente significativi per chi vuole crescere e comprendere meglio il complesso meccanismo del ‘racconto filmico’. Quattro giorni di intenso lavoro, comunque, hanno permesso a chi era realmente interessato di portare a termine la lavorazione della fiction (Foto 8) e di seguire ogni fase delle riprese relative alle differenti scene cercando di osservare con attenzione il modo di operare del Regista.