Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 SAGGI

- 3 INTERVISTA

- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 5 FESTIVAL ED EVENTI

- 5.1 UNA MOSTRA DI ALTO LIVELLO CON UN “LEONE D’ORO” CONDIVISO di Paolo Micalizzi

- 5.2 IL CINEMA DEL PASSATO E LA SUA ATTUALITA’: VENEZIA CLASSICI di Vittorio Boarini

- 5.3 I CORTI DI “CORTINAMETRAGGIO” IN TRASFERTA IN VERSILIA di Paolo Micalizzi

- 5.4 SEDICICORTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2017: NUMERI E CONTENUTI di Francesco Saverio Marzaduri

- 6 OCCHIO CRITICO a cura di Marco Incerti Zambelli

- 7 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 8 QUALITA’ IN SERIE a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli

- 9 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

- 10 AUTORI

- 11 CREDITS

ABSTRACT

SCERBANENCO SULLO SCHERMO di Mario Giunco

Il cinema e la tv hanno utilizzato in piccola parte la cospicua produzione narrativa di Giorgio Scerbanenco (1911 – 1969). Il suo nome è legato a quattro romanzi, aventi per protagonista Duca Lamberti, di cui tre (“I ragazzi del massacro”, “I milanesi ammazzano al sabato”, “Venere privata”) sono stati portati sullo schermo, con alterni risultati, dai registi Fernando Di Leo, Duccio Tessari e Yves Boisset. In essi compare la figura di un detective anomalo (Duca Lamberti), la cui complessità psicologica è colta solo in superficie. I film, tratti dai racconti, cedono ancora di più ad effetti di dozzina e indulgono a scene di violenza e di sesso, lontane dall’originale letterario.

SENZA PARADISO – MATERIALI PER UNA RIDEFINIZIONE DEL RAPPORTO TRA CINEMA E LAVORO di Roberto Lasagna

Lo schermo del lavoro tra psicologia, storia del cinema e inquietudini collettive

ALLA RICERCA DELL’INNESTO PERDUTO: “BLADE RUNNER 2049” di Francesco Saverio Marzaduri

2049 Incaricato di recuperare un vecchio modello di replicante, l’ufficiale K, un “blade runner” appartenente alla polizia di Los Angeles, riporta in luce un segreto a lungo sepolto che ha il potenziale di far precipitare nel caos ciò ch’è rimasto della società. La scoperta lo porta a dover scovare Rick Deckard, un ex “blade runner” scomparso da trent’anni.

SULLE SPALLE DEL “GIGANTE”: CINEMA 3D E NUOVE FRONTIERE di Giorgia Pizzirani

Un gigante invisibile ma presente. Una famiglia barricata in una cantina in un paese non precisato degli Stati Uniti, in un’epoca che può essere molto vicina. Una storia che mamma e papà raccontano alla loro piccola per spiegare la situazione in cui si trovano, oscillando tra il presente disperato di una guerra e l’immaginario di un mondo dove il male è magicamente schermato da semplici trovate quotidiane. Cortometraggio diretto da Milica Zec e Winslow Porter III e presentato al Sundance Film Festival, “Giant” (6′) è una chicca del cinema 3D che tiene lo spettatore incollato alla sedia grazie all’originale connubio tra tecnologia e trama potente.

FILMMAKER ALLA RIBALTA: NICOLÒ ZACCARINI di Paolo Micalizzi

Ritratto di Nicolò Zaccarini, insegnante che dalla Sicilia si è trasferito a Savona dove ha realizzato insieme ai suoi studenti oltre venticinque cortometraggi. Un filmmaker attivo anche come Presidente del Circolo Savonese Cineamatori FEDIC, con cortometraggi ed iniziative culturali.

PREMIO CINECLUB FEDIC CAGLIARI ALLA QUINTA EDIZIONE DEL BABEL FILMFESTIVAL di Pio Bruno

Resoconto del Babel Film Festival 2017 dove il Cineclub FEDIC Cagliari ha attribuito un premio a “Spoon River a Lampedusa” di Rosario Santella.

UNA MOSTRA DI ALTO LIVELLO CON UN “LEONE D’ORO” CONDIVISO di Paolo Micalizzi

Una 74. Mostra di Venezia con un “Leone d’Oro” che ha convinto la critica e con tanti premi collaterali, espressione di appassionati di cinema e cinefili con scelte ben calibrate, che costituiscono un valore aggiunto alla manifestazione internazionale tra le più importanti del mondo. Presenza della FEDIC, da ventiquattro anni con un Premio al cinema italiano ed un Forum su “Il futuro del corto d’autore”.

IL CINEMA DEL PASSATO E LA SUA ATTUALITÀ: VENEZIA CLASSICI di Vittorio Boarini

Un excursus nella Venezia Classici, la sezione della Mostra Veneziana dedicata ai film restaurati e ai documentari sul cinema, per cogliere l’attualità delle opere del passato e sottolineare l’importanza decisiva dell’attività di restauro. Passando in rassegna i venti film presenti nella sezione, si è evidenziato, infatti, il valore storico-filologico delle complesse operazioni che li hanno riportati a nuova vita.

I CORTI DI “CORTINAMETRAGGIO” IN TRASFERTA IN VERSILIA di Paolo Micalizzi

Una nuova idea della vulcanica Maddalena Mayneri per valorizzare i nuovi talenti. Omaggio al regista Paolo Genovese

SEDICICORTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2017: NUMERI E CONTENUTI di Francesco Saverio Marzaduri

Panoramica sulla XVI edizione del Sedicicorto International Film Festival, tra appuntamenti e molteplici attività.

IL GRANDE ALTROVE di Marco Incerti Zambelli

Abstract: “Jim & Andy” e “Nico ’88”, biopics diversi per struttura e finalità, indagano sulle carriere e sulle vite di personaggi dello spettacolo accomunati da un’ambigua enigmaticità.

NON (SOLO) NEOREALISMO: “A CIAMBRA” E QUELLA SPORCA ULTIMA META: “DUNKIRK” di Francesco Saverio Marzaduri

Pio vive nella piccola comunità rom denominata “A Ciambra”, in Calabria. Raggiunti i quattordici anni, beve e fuma, ma è tra i pochissimi a entrare in relazione con tutte le realtà presenti nell’area: italiani, africani o rom come lui. Il ragazzino segue e ammira il fratello maggiore Cosimo, dal quale apprende quanto serve a sopravvivere per strada. Finché Cosimo e il padre non vengono arrestati, e tocca a Pio il difficile ruolo di precoce capofamiglia e il compito di provvedere al sostentamento del numeroso nucleo.

Una ricostruzione dei fatti della celebre evacuazione di Dunkirk, quando, agli inizi della Seconda guerra mondiale, decine di migliaia di uomini delle truppe britanniche e delle forze alleate si ritrovarono circondati dalle forze nemiche. Intrappolati sulla spiaggia, con le spalle al mare e i tedeschi che avanzavano, i soldati dovettero affrontare una situazione caotica ed estremamente difficile. L’operazione di salvataggio che fu messa in atto passò alla storia col nome altisonante di “miracolo di Dunkirk”.

HAPPY END e MONDO ZÀ di Tullio Masoni

Happy end

Lo spaccato di una famiglia “larga”, dominata dall’ipocrisia. La rivolta solitaria e sterile di un’adolescente. Un quadro sociale segnato dal cinismo speculativo e da un’avvelenata rassegnazione individuale.

Mondo Zà

Un documentario su Zavattini e, soprattutto, sul suo mondo nativo: la “Bassa” reggiana e mantovana: terra di naif, di immigrazione, e resistenza al degrado umano e ambientale.

“AGADAH” di Paolo Vecchi

Di “Manoscritto trovato a Saragozza” di Jan Potocki esiste una prima, splendida versione cinematografica firmata nel 1964 da Wojciech Jerzy Has, uno dei grandi del cinema polacco. Rondalli ambienta la sua, che intitola “Agadah”, nelle Murge, nella Bergamasca e nel Lazio, veste i suoi personaggi con gli sfarzosi costumi del repertorio Tirelli e gestisce in maniera disinvolta un racconto complesso fino alla frammentazione, illustrandone con eleganza l’onirica circolarità.

L’AMORE CORRE SULLA STRADA – “I’M IN LOVE WITH MY CAR” di Marcello Cella

“I’m in LOVE with MY CAR” dei giovani filmaker emiliani Marco Mellara e Alessandro Rossi racconta la storia dell’automobile, di come ha cambiato la nostra vita, le nostre città e i nostri cinque sensi, dandoci l’illusione di muoverci liberamente nel mondo da cui in realtà ci ha separato, e creando innumerevoli problemi sociali e sanitari.

I KENNEDY (la serie) Luisa Ceretto

Ideata da Joel Surnow, sceneggiatore che iniziò la sua carriera con Miami Vice, la serie dei Kennedy si cimenta in un’impresa ardua: portare sul piccolo schermo le vicende di una delle famiglie più importanti d’America e non solo…

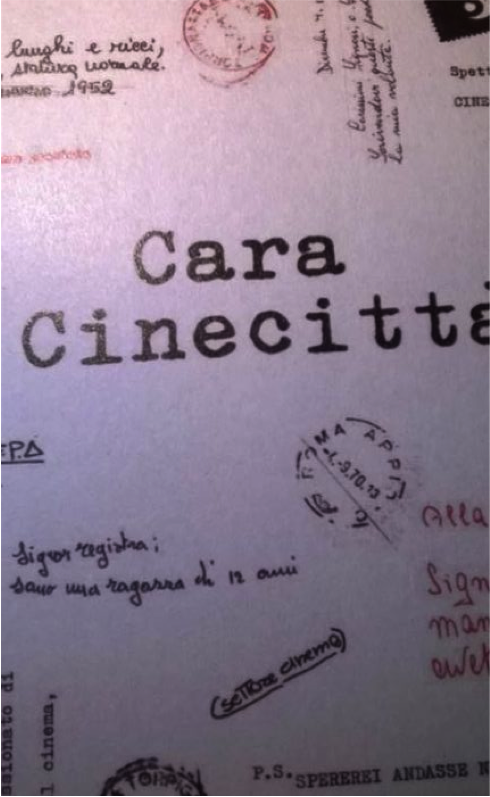

PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

Segnalazioni-recensioni di libri, recenti, dedicati al Documentario, a Cinecittà, alla sceneggiatura di “Ovosodo” e a Giuseppe Lanci.

SAGGI

SCERBANENCO SULLO SCHERMO

di Mario Giunco

“Con la massima stima di Scerbanenco, ogni volta che ho fatto un suo lavoro, il 90% è mio, il 10% suo”. Con queste parole il regista Fernando Di Leo dichiarava la quasi totale autonomia, rispetto a una delle sue fonti letterarie. Non è un caso unico. Tutti i registi che si sono accostati al romanziere, lo hanno “piegato” alle loro esigenze, modificando titoli, personaggi, avvenimenti , le stesse strutture della narrazione.

Non è agevole trasferire sullo schermo l’opera di Giorgio Scerbanenco (Kiev, 1911 – Milano, 1969). In pochi ci hanno provato, con risultati non certo convincenti. Lo si può invece “saccheggiare”, come spesso è accaduto. Il suo destino non è diverso da quello di Carlo Emilio Gadda. Il romanzo “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”, più che al cinema (“Un maledetto imbroglio” di Pietro Germi, 1959) o in televisione (miniserie di Piero Schivazappa, 1983, con Flavio Bucci), è stato forse maggiormente più apprezzato a teatro, nell’allestimento di Luca Ronconi (1996), che ha lasciato leggere il testo direttamente agli attori, come se raccontassero le parti in terza persona. Scerbanenco renderebbe più a teatro? Forse solo così – oltre che sulla pagina, naturalmente – sarebbe possibile cogliere la ricchezza e l’originalità della sua lingua, letteraria e parlata a un tempo, la lunghezza “schubertiana” del suo periodare, che a volte sembra lottare e aggrovigliarsi su sé stesso, a volte toccare una epigrammatica concisione.

Nella sua copiosa produzione , Scerbanenco ha esplorato quasi tutti i generi e i sottogeneri letterari, compresi il western, il fantastico, l’umoristico, il sentimentale. E’ autore di almeno millequattrocento fra romanzi e racconti (secondo altri tremila, con più di trenta pseudonimi ) apparsi in settimanali, quotidiani, riviste di ogni genere, anche di cronaca rosa. Si racconta che la sua macchina da scrivere lo seguisse dovunque, perfino sotto l’ombrellone, quando era in vacanza a Lignano Sabbiadoro. Nell’autobiografia, pubblicata in appendice al romanzo Venere privata (1966), ricorda il suo esordio letterario: “Grazie alla raccomandazione di un amico, accettarono una mia novella alla Rizzoli. Zavattini che la pubblicava su ‘Piccola’ volle conoscermi. (…) Dopo qualche tempo fui assunto in redazione. Ero in un giornale, gli inizi erano finiti. Ma io, anche se allora non me ne rendevo conto, ero già abbrutito. Forse guastato dentro per sempre . Ero arrivato fin lì dopo troppa, troppa miseria. Veramente troppa. La miseria avvilisce, e chi scrive, invece, non deve aver timori, e deve vedere in grande. Ci vollero anni perché mi liberassi di quel complesso di inferiorità, e non me ne sono mai liberato del tutto. Per quanto in redazione mi seguissero con simpatia, m’incoraggiassero, non mi trovavo con loro. (…) Ero continuamente schiacciato da queste cose, e quello che era più triste, non me ne rendevo conto. Ma lo rivelavano le mie novelle, i miei romanzi, dove nessun protagonista era un ricco o un aristocratico, dove nessuno era superbo o grandioso nel vivere. Tutti i miei personaggi erano gente modesta, spesso anche umile, che pensava solo a vivere, oscuramente, e oscuramente soffriva o era felice”.

Insieme a questa concezione della vita, che non lo abbandonerà mai, si evidenzia nella sua narrativa un “background” giallo o noir (sotto forma di riconoscimento, rivelazione, sorpresa, scoperta spiazzante, colpo di scena) risalente all’antico “feuilleton”, in cui l’atroce procedeva di pari passo con il sublime.

Nel 1940 Scerbanenco esordisce ne “I libri gialli” di Mondadori (collana nata nel 1929, con una originalità esibita già nella copertina, essendo per secoli il giallo il colore della speranza) con il romanzo “Sei giorni di preavviso”, cui fanno seguito, fino al 1942 – anno di chiusura del periodico -, altri quattro titoli. Il protagonista è Arthur Jelling, archivista della Polizia di Boston, che non esce quasi mai dal suo ufficio (del resto l’autore ben poco conosceva della città americana, che rappresentava genericamente come piena di industrie, frenetica e malavitosa). ” Arthur Jelling era un uomo che aveva quarant’anni, aveva studiato medicina fino a ventiquattro anni, e altro non aveva fatto di più importante, se non scoprire la trama segreta di alcuni delitti famosi. Ma nella sua vita non era mai entrato il romanzo, se non di scorcio. Scoperto l’autore del celebre delitto, o archiviata la pratica dell’ultimo processo, egli tornava a casa, tra sua moglie e suo figlio, leggeva il giornale mangiando, leggeva un libro a letto, e la mattina era in ufficio, all’Archivio Criminale, come un qualunque impiegato, come il più oscuro degli impiegati, a catalogare interrogatori ed elenchi di referti, o stesure di alibi” (“Bambola cieca”, 1941). I modelli non sono gli investigatori d’oltreoceano (Philo Vance , Nero Wolfe, Ellery Queen) o il commissario italiano Carlo De Vincenzi, creato da Augusto De Angelis (1888 – 1944), sconsolato tutore della legge, lettore di Freud, dal carattere pessimista e malinconico.

Finita la guerra lo scrittore ritorna a Milano dalla Svizzera, dove si era rifugiato e riprende la sua attività instancabile, “lavorando quattordici, sedici ore al giorno, scrivendo quattro, cinque romanzi e centinaia di racconti all’anno”, che compaiono su quotidiani e riviste varie, da “Novella 2000” a “Annabella”, da “Stampa Sera” a “Sogno”, nella cui redazione lavorava anche Dario Argento (particolare non secondario).

Nasce il “mito” Scerbanenco – “Faccio fatica a scrivere solo quattro racconti su un tema, perché me ne vengono in mente dieci, venti, trenta, e devo eliminarli”. Dopo la morte prematura dell’autore, si pubblicano diverse antologie, edite da Garzanti (“Il Centodelitti”, “Racconti neri”), Frassinelli (“I cinquecento delitti” e “Millestorie”), Sellerio (“Nebbia sul Naviglio e altri racconti gialli e neri”). Ai testi contenuti in esse, oltre a quattro romanzi aventi per protagonista Duca Lamberti, si deve la fama dell’autore, considerato a ragione il capostipite e uno dei più ragguardevoli rappresentanti del “noir” italiano.

Nel 1966 Scerbanenco pubblica presso Garzanti “Venere privata”. Seguono, sempre presso lo stesso editore, “Traditori di tutti” (1966) – vincitore, nel 1968, dell’importante “Grand prix de la littérature policière” – “I ragazzi del massacro” (1968) e “I milanesi ammazzano al sabato” (1969). Il protagonista della quadrilogia è Duca Lamberti, medico – come Arthur Jelling – radiato dall’Ordine e messo in carcere per aver praticato l’eutanasia su una paziente. Oppresso dai sensi di colpa (si ritiene responsabile anche della morte di crepacuore del padre che l’aveva fatto studiare con molti sacrifici), decide di collaborare con la Polizia ufficiale, il questore Carrua, amico di famiglia e Livia Ussaro, una donna, che ha un ruolo importante fin dalla sua prima avventura (“Venere privata”) e che nei film diventerà assistente sociale e moglie. Lamberti è un personaggio positivo, animato da senso di giustizia, ma in bilico fra illuminismo e pessimismo. Non ha paragoni con i detective della tradizione – e con lo stesso Maigret – ma apre la strada ai suoi “successori”, specie quelli tormentati, malaticci, introversi, combattuti da scrupoli morali, di moda oggi. Trasferito sullo schermo, perde ogni connotazione particolare. Ne “Il caso ‘Venere privata’” di Yves Boisset manca ogni riferimento alla vicenda privata di Duca e si modifica perfino l’identità dell’assassino. Le figure dei comprimari (Livia, diventata assistente sociale, il questore Carrua e l’agente Mascaranti) sbiadiscono.

Nel 1966 Scerbanenco pubblica presso Garzanti “Venere privata”. Seguono, sempre presso lo stesso editore, “Traditori di tutti” (1966) – vincitore, nel 1968, dell’importante “Grand prix de la littérature policière” – “I ragazzi del massacro” (1968) e “I milanesi ammazzano al sabato” (1969). Il protagonista della quadrilogia è Duca Lamberti, medico – come Arthur Jelling – radiato dall’Ordine e messo in carcere per aver praticato l’eutanasia su una paziente. Oppresso dai sensi di colpa (si ritiene responsabile anche della morte di crepacuore del padre che l’aveva fatto studiare con molti sacrifici), decide di collaborare con la Polizia ufficiale, il questore Carrua, amico di famiglia e Livia Ussaro, una donna, che ha un ruolo importante fin dalla sua prima avventura (“Venere privata”) e che nei film diventerà assistente sociale e moglie. Lamberti è un personaggio positivo, animato da senso di giustizia, ma in bilico fra illuminismo e pessimismo. Non ha paragoni con i detective della tradizione – e con lo stesso Maigret – ma apre la strada ai suoi “successori”, specie quelli tormentati, malaticci, introversi, combattuti da scrupoli morali, di moda oggi. Trasferito sullo schermo, perde ogni connotazione particolare. Ne “Il caso ‘Venere privata’” di Yves Boisset manca ogni riferimento alla vicenda privata di Duca e si modifica perfino l’identità dell’assassino. Le figure dei comprimari (Livia, diventata assistente sociale, il questore Carrua e l’agente Mascaranti) sbiadiscono.

Tre romanzi della quadrilogia, “Venere privata” (1966), “I ragazzi del massacro” (1968), “I milanesi ammazzano al sabato” (1969) – con l’esclusione del premiato e avvincente “Traditori di tutti” (1966) – gli altri due romanzi “Appuntamento a Trieste” (1953), “Al mare con la ragazza” (1965) e una decina di racconti assemblati sono il suo tributo all’ascesa e al declino del genere “poliziottesco”, cinematografico e televisivo (Sta a sé il romanzo “La ragazza dell’addio” (1956), che è una storia d’amore). Un tributo non propriamente fecondo, rimasto piuttosto in superficie, nonostante registi di culto (Fernando Di Leo, Duccio Tessari, Carlos Saura, Lamberto Bava), attori di richiamo ( Pier Paolo Capponi, Bruno Cremer, Mario Adorf, Frank Wolff, Raf Vallone, Henry Silva, Woody Strode, Adolfo Celi, Cyril Cusak, Antonio Banderas, Tomàs Miliàn, Diego Abatantuono, George Hilton, Ray Lovelock, Jacques Sernas, Tony Musante, Gianni Cavina, William Berger, Edmund Purdom, Giancarlo Dettori, Gene Gnocchi, Sylva Coscina, Femi Benussi, Martine Brochard, Eleonora Giorgi, Francesca Neri, Beryl Cunningham, Raffaella Carrà, Agostina Belli, Carol André, Daniela Poggi, Maddalena Crippa, Laura Troschel), colonne sonore a cura di Gianni Ferrio (Mina canta nei titoli di testa), Luis Bacalov, Armando Trovajoli, Gianfranco Plenizio, Enrico Pierannunzi).

Non sfugge la modestia complessiva di simili operazioni, che, specie dopo la morte dello scrittore – riesce a vedere solo “I ragazzi del massacro” di Di Leo, che lo aveva interpellato per la sceneggiatura – si riducono a mero pretesto e rappresentano spesso truculente storie di malavita. Scompaiono anche quegli aspetti di umana compassione o di sofferta moralità , che caratterizzavano la figura di Duca Lamberti. Secondo Di Leo, il “poliziottesco” si era affermato “con il bisogno di violenza del pubblico, come succedeva nelle partite di calcio, era un modo per scaricarsi”. Perciò i suoi personaggi – sosteneva il regista – risultavano più veri rispetto a quelli di Scerbanenco.

Filmografia:

1969 – I RAGAZZI DEL MASSACRO di Fernando Di Leo, tratto dal romanzo omonimo di G.S. (1968).

Sceneggiatura: Fernando Di Leo, Nino Latino, Andrea Maggiore. Fotografia: Franco Villa. Montaggio: Amedeo Giomini. Musiche: Silvano Spadaccino. Cast: Pier Paolo Capponi (Duca Lamberti), Susan Scott (Livia Ussaro), Renato Lupi (Mascaranti), Enzo Liberti (Carrua), Marzio Margine, Giuliano Manetti, Danika La Loggia, Jean Rougeul, Ettore Geri, Michel Bardinet.

In una scuola serale milanese alcuni ragazzi tra i tredici e i vent’anni, piccoli delinquenti di strada, seviziano e uccidono una maestra, senza motivo apparente. Duca Lamberti, incaricato dell’indagine, porterà allo scoperto un mondo di emarginazione e di miseria.

Rispetto al romanzo vi sono diverse differenze. Di Leo sottopose la sceneggiatura a Scerbanenco e cercò di minimizzare i contrasti con lui, che attribuiva a scelte estetiche e formali, non sostanziali. La scena della violenza alla maestra, girata con la macchina a mano, è di fortissimo impatto. Scerbanenco mostra invece una sorta di compassione e di comprensione per i ragazzi.

Il film, considerato uno dei meno riusciti di Di Leo, dopo un iniziale successo di pubblico sparisce dalle sale.

1970 – LA MORTE RISALE A IERI SERA di Duccio Tessari, tratto dal romanzo “I milanesi ammazzano al sabato” di G. S. (1969).

Aiuto regista: Lorella De Luca. Sceneggiatura: Artur Brauner, Biagio Proietti, Duccio Tessari. Fotografia: Lamberto Caimi. Musiche: Gianni Ferrio. Le canzoni “I giorni che ci appartengono” e “Incompatibile” sono cantate da Mina. Cast: Frank Wolff (commissario Duca Lamberti), Raf Vallone (Amanzio Berzaghi), Gill Bray (Donatella), Gabriele Tinti (Mascaranti), Eva Renzi (Livia, moglie di Duca Lamberti), Gigi Rizzi, Beryl Cunningham, Checco Rissone.

Donatella è una ragazza alta quasi due metri, figlia del ragioniere Amanzio Berzaghi, tenuta sotto stretta sorveglianza dal padre, perché è minorata psichica e si concede facilmente agli uomini. La ragazza sparisce di casa, rapita da malviventi, per essere avviata alla prostituzione. Berzaghi si rivolge al commissario Lamberti, che promette di aiutarlo. Il tempo passa e, non avendo più notizie, il padre comincia a indagare per conto suo. Anticipando la polizia, si fa giustizia da solo un sabato, perché in quella giornata i milanesi non lavorano.

Il film – con notevoli libertà rispetto al romanzo – si apprezza per la prova di Raf Vallone.

1970 – IL CASO “VENERE PRIVATA” di Yves Boisset, tratto dal romanzo “Venere privata” di G.S. (1966).

Sceneggiatura: Antoine Blondin, Francis Cosne, Yves Boisset. Fotografia: Jean-Marc Ripert. Montaggio: Paul Cayatte. Musica: Michel Magne. Cast: Bruno Cremer (Duca Lamberti), Marianne Comtell (Livia Ussaro), Claudio Gora (Carrua), Renaud Verley (Davide Auseri), Raffaella Carrà (Alberta Radelli), Mario Adorf (fotografo), Marina Berti (sorella di Alberta), Vanna Brosio, Agostina Belli.

Duca Lamberti cerca di assistere psicologicamente il giovane Davide Auseri, caduto in depressione, perché sconvolto per la morte di una sua amica occasionale, che, dopo una breve avventura, aveva abbandonato per strada. Davide non crede al suicidio della donna e si rifugia nell’alcol. Duca scopre che la ragazza aveva posato nuda per un misterioso fotografo, che si rivela essere un sadico criminale. Con l’aiuto di Livia, che si offre come esca, riesce a risolvere il caso.

1972 – MILANO CALIBRO 9 di Fernando Di Leo, tratto dai racconti “Stazione centrale ammazzare subito”, “Vietato essere felici”, “La vendetta è il miglior perdono” di G.S. Il titolo del film è preso dalla omonima antologia (1969).

Soggetto: Fernando Di Leo, Giorgio Scerbanenco. Sceneggiatura: Fernando Di Leo. Fotografia: Franco Villa. Montaggio: Amedeo Giomini. Musiche: Luis Enriquez Bacalov, Osanna. Cast: Gastone Moschin , Barbara Bouchet, Mario Adorf, Frank Wolff, Luigi Pistilli, Ivo Garrani, Philippe Leroy, Lionel Stander.

Accusato di tradimento, un malavitoso (Gastone Moschin) è costretto a uccidere. Un ragazzo si mette dalla sua parte e lo vendica, quando la sua donna lo tradisce e lo fa uccidere dal nuovo amante.

E’ considerato uno dei film migliori di Di Leo. Ottima direzione degli attori.

1972 – LA MALA ORDINA di Fernando Di Leo, tratto dal racconto “Milan by calibro 9” di G.S.

Soggetto: Fernando Di Leo. Sceneggiatura: Fernando Di Leo, Augusto Finocchi, Ingo Hermes. Fotografia: Franco Villa. Montaggio: Amedeo Giomini. Musiche: Armando Trovajoli. Cast: Mario Adorf, Henry Silva, Woody Strode, Adolfo Celi, Luciana Paluzzi, Franco Fabrizi, Sylva Koscina, Francesca Romana Coluzzi, Femi Benussi, Peter Berling, Cyril Cusack, Gianni Macchia, Renato Zero.

Un piccolo sfruttatore di prostitute è accusato ingiustamente di aver sottratto a un trafficante di droga i suoi proventi. Due killer americani, giunti a Milano, si mettono sulle sue tracce e gli uccidono moglie e figlia. L’uomo si vendica sterminando tutti i componenti della banda. Famoso il finale in un cimitero di auto.

1975 – L’ASSASSINO E’ COSTRETTO A UCCIDERE ANCORA di Luigi Cozzi, tratto dal romanzo “Al mare con la ragazza” di G.S. (1965). Il film, realizzato nel 1973 con il titolo originale “Il ragno”, fu bocciato dalla censura per la violenza delle scene. Approdò sugli schermi due anni dopo, con l’attuale titolo.

Soggetto: Luigi Cozzi, Daniele Del Giudice. Sceneggiatura: Luigi Cozzi, Daniele Del Giudice. Fotografia: Riccardo Pallottini. Montaggio: Alberto Moro. Musiche: Nando De Luca. Cast: George Hilton, Antoine Saint-John, Femi Benussi, Cristina Galbò, Eduardo Fajardo, Tere Velàzques.

Un architetto indebitato e adultero decide di far uccidere da un sicario la ricca moglie, prefabbricandosi un alibi. Due giovani fidanzati si mettono inconsapevolmente di mezzo e l’assassino – che si vede in faccia fin dal primo fotogramma – sarà costretto a uccidere ancora.

1976 – LIBERI ARMATI PERICOLOSI di Romolo Guerrieri, tratto dal racconto “Bravi ragazzi bang bang” di G.S.

Soggetto: Fernando Di Leo, Giorgio Scerbanenco. Sceneggiatura: Fernando Di Leo, Nico Ducci. Fotografia: Erico Menczer. Montaggio: Antonio Siciliano. Musiche: Gianfranco Plenizio, Enrico Pierannunzi. Cast: Tomàs Miliàn, Max Delys, Eleonora Giorgi, Stefano Patrizi, Benjamin Lev, Diego Abatantuono (esordiente).

Tre amici, figli della buona borghesia milanese, per vincere la noia si danno a una serie di bravate sempre più pericolose, fino all’omicidio. La polizia li individua e li insegue per la campagna lombarda.

1979 – QUATTRO DELITTI. Sono quattro episodi della serie televisiva “Gli sceneggiati RAI, Giallo & Mistero”, tratti da “Il Centodelitti” di G.S.

Primo episodio: PER DUE TESTONI. Regia: Alberto Sironi (regista delle prime tre serie di Montalbano). Cast: Roberto Cenci, Renato Scarpa, Fiorenza Marchegiani, Alberto Cangemi.

Secondo episodio: PROFESSIONE FARABUTTO. Regia: Alberto Sironi. Cast: Bruno Pagni, Daniela Piperno, Valeria Falcinelli, Gianfranco Mauri, Umberto Verdoni, Roberto Paoletti, Massimo Sacilotto, Maurizio Donadoni.

Terzo episodio: WINCHESTER M2. Regia: Gian Pietro Calasso. Cast: Alfredo Pea, Evelina Vermigli Gori, Roberto Posse, Marilda Donà, Roger Browne, Zora Velkova, Tino Cimarosa, Mario Feliciani, Biagio Pelligra.

Quarto episodio: QUASI DUE METRI. Regia: Vittorio Melloni. Cast: Franco De Piccoli, Antonella Munari, Marisa Mantovani, Natalia Sattolo, Massimo Sacilotto, Pietro Pieraldini. Musiche: Giancarlo Chiaramello.

1984 – LA RAGAZZA DELL’ADDIO di Daniele D’Anza, tratto dal romanzo omonimo di G.S. (1956).

Sceneggiato RAI in quattro puntate, ultimo lavoro di Daniele D’Anza, che sposta l’ambientazione da Pavia e Milano a Torino e dalla Polinesia alla Germania. E’ una toccante storia d’amore, interpretata da Ray Lovelock, Carol André, Daniela Poggi, Giancarlo Dettori, Maddalena Crippa.

1989 – L’UOMO CHE NON VOLEVA MORIRE di Lamberto Bava, tratto dal racconto omonimo di G.S., contenuto ne “Il Centodelitti”. Come tutti i film della serie tv “Alta tensione” fu bloccato dalla censura per le scene di violenza. Inedito fino al 23 dicembre 2017, quando il canale satellitare Fantasy di Sky lo mise in palinsesto, con alcun repliche nei mesi successivi.

Soggetto: Giorgio Scerbanenco. Sceneggiatura: Gianfrano Clerici. Fotografia: Giancarlo Transunto. Montaggio: Daniele Alabiso. Musiche: Simon Boswell. Cast: Martine Brochard, Keith Van Hoven, Gino Concari, Lino Salemme, Igor Zalewsky, Jacques Sernas.

Una banda di ladri organizza un furto di quadri in una villa. Uno dei ladri violenta la proprietaria, ma è ferito dal guardiano. I complici, pensando che sia vicino a morire, lo abbandonano agonizzante nella boscaglia. Ma lui sopravvive e si vendica.

1989 – APPUNTAMENTO A TRIESTE di Bruno Mattei, tratto dal romanzo omonimo di G.S. (1953).

Sceneggiatura: Claudio Fragasso, Rossella Drudi, Silvio Maestranzi, Lucio Battistrada. Cast: Tony Musante, Cristina Borghi, Gianni Cavina, William Berger, Edmund Purdom, Jacques Sernas, Laura Troschel.

E’ una miniserie televisiva. Il regista modificò la sceneggiatura, dando più risalto alla storia d’amore tra i due protagonisti, con precisazioni e cambiamenti anche sulla ricostruzione storica.

1993 – SPARA CHE TI PASSA di Carlos Saura, tratto dal racconto omonimo di G.S., contenuto nella raccolta “Milano Calibro 9”.

Soggetto: Giorgio Scerbanenco. Sceneggiatura: Enzo Monteleone, Carlos Saura. Fotografia: Javier Aguirresarobe. Montaggio: Juan Ignacio San Mateo. Musiche: Alberto Iglesias. Cast: Francesca Neri, Antonio Banderas, Eulalia Ramòn, Walter Vidarte, Coque Malla.

Un giornalista conosce una giovane artista di circo, che, con la sua carabina, centra i bersagli su un cavallo al galoppo. Tre giovinastri violentano la donna, che si vendica uccidendoli. Braccata dalla polizia, si barrica in una casa colonica con una bambina, che la ospita e muore fra le braccia del giornalista.

E’ un film non particolarmente riuscito, nonostante la storia intensa e la buona prova dell’emergente Francesca Neri.

1995 – OCCHIO DI FALCO di Vittorio De Sisti, con Gene Gnocchi. Produzione televisiva travagliata (si succedono sette sceneggiatori), prevista nella programmazione estiva, ma subito soppressa. E’ una commedia, con vaghissimi riferimenti a Scerbanenco.

SENZA PARADISO – MATERIALI PER UNA RIDEFINIZIONE

DEL RAPPORTO TRA CINEMA E LAVORO

di Roberto Lasagna

Se i principi tayloristici messi in pratica dal fordismo apparivano alle aziende d’occidente come elementi che aumentavano la produttività delle aziende, ben presto divenne evidente che tali principi non erano necessariamente accompagnati a aumenti di produttività. Anzi, spesso erano associati ad atteggiamenti negativi verso l’azienda e a problemi di salute verso i dipendenti. Dopo “Tempi moderni” di Chaplin, che registrava gli effetti dell’automatizzazione sulla vita del singolo, importanti indagini condotte negli Stati Uniti tra operai impiegati nelle catene di montaggio di importanti aziende automobilistiche avrebbero confermato i problemi di salute fisica e mentale dovuti alla catena di montaggio (Chinoy, 1955; Kornhauser, 1965).

Conclusioni che sarebbero poi state confermate in Europa. Vale la pena rammentare qui almeno due significativi contributi allo sviluppo della psicologia del lavoro che avrebbero poi influenzato la concezione del benessere dei lavoratori. Abraham Maslow pubblicò, nell’ambito della psicologia della personalità e della psicologia clinica, la sua teoria dell’auto-realizzazione (1943) che applicò poi nel 1965 per il lavoro nelle organizzazioni; per Maslow solo le persone psicologicamente sane potrebbero essere motivate a lavorare, dando peso alla convinzione che gli ambienti repressivi, compresi quelli organizzati secondo il pensiero tayloristico, potrebbero inibire le persone dal raggiungere il loro pieno potenziale. In seguito, uno degli sviluppi più importanti è consistito nell’avvento delle teorie di progettazione dei posti di lavoro (Job Design), e, in particolar modo, il pensiero riguardante le condizioni di lavoro che influenzano le prestazioni e la salute mentale di lavoratori può essere dovuto a Frederick Herzberg (1966) che suggerì come la motivazione e la soddisfazione sul lavoro protrebbero essere migliorate agendo sul lavoro delle persone cioè sul miglioramento delle condizioni lavorative, arricchendone il lavoro attraverso la richiesta di un numero crescente di abilità, di complessità, e di riconoscimento. Sebbene alcune delle ricerche di Herzberg siano state in seguito criticate, alcuni dei suoi suggerimenti di base circa l’arricchimento della qualità lavorativa restano utili, e le sue considerazioni hanno stimolato una notevole quantità di ricerche sull’argomento, tanto che alcuni anni dopo Hackman e Oldham avrebbero elaborato un modello più specifico incentrato sulle “caratteristiche del lavoro”, apportando con esso nuovi stimoli e miglioramenti sul tema della progettazione del lavoro. Fu poi grazie all’università del Michigan, sin dal 1948, che vennero introdotti importanti contributi teorici allo sviluppo della psicologia della salute nei contesti lavorativi. L’influenza di Rensis Likert e dell’Istituto per la ricerca sociale (IRS) si sono estesi per lunghi anni. In due film paradigmatici sullo stress da lavoro come “La classe operaia va in paradiso” di Elio Petri e “A tempo pieno” di Laurent Cantet, è possibile rintracciare come la dimensione dello stress, studiata a Michigan nell’ambito lavorativo in tempi di molto precedenti alla realizzazione dei due film, sia sostanzialmente colta come una dimensione trascurata nei contesti storici di riferimento, i primi anni Settanta del film di Petri, il primo decennio del Ventunesimo secolo nel film del cineasta francese. Paradossalmente, due film così lontani nel tempo, ci raccontano il disagio psichico nei contesti di lavoro e ci segnalano cosa è cambiato e cosa è rimasto ancora da fare. La parola stress origina dal latino “stringere” ed è stata originariamente utilizzata in ingegneria e in fisica.

Secondo questo concetto, forze esterne (carico, o come tradotto dagli anglosassoni “load”) esercitano una pressione su un oggetto, producendo deformazione (“strain”). I fautori di questa visione affermano che possiamo misurare lo stress a cui un individuo è sottoposto, nello stesso posto in cui si può misurare lo sforzo fisico su una macchina (Hinkle, 1973). Questa prima concettualizzazione ha esaminato lo stress come uno stimolo esterno, tuttavia una seconda visione lo definisce come la risposta dell’individuo a una sollecitazione che può essere esterna o interna. Dapprima fu Cannon a studiare la resistenza agli effetti dello stress, e a lui si deve la concettualizzazione della risposta “fight or flight” (lotta o fuga). Attraverso questa reazione, le persone, così come gli animali, potranno scegliere se rimanere e combattere o tentare di fuggire quando ci si confronta con un pericolo estremo. Sia Petri che Cantet descrivono nei loro film dei lavoratori che scelgono di resistere, di lottare, di adattare il loro mondo interno trasformandolo per adattarsi all’ambiente esterno. Ciò, nei film dei due cineasti, si traduce in una salvaguardia del processo di sopravvivenza che assume echi differenti. Nel film di Petri si racconta per la prima volta la condizione operaia dopo le lotte del ’68 e soprattutto del ’69, finendo per destare, sin dall’uscita del film nelle sale, discussioni e boicottaggi, critiche feroci in particolar modo in seno alla sinistra; con il tempo, stemperatosi il furore ideologico, il film divenne un classico del cinema d’impegno, accordandosi naturalmente con gli altri due capitoli cinematografici di Petri sulla “trilogia della nevrosi” (“Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” e “La proprietà non è più un furto”), e anticipando la svolta più pessimistica della commedia all’italiana che avrà in “Un borghese piccolo piccolo” e in “Brutti, sporchi e cattivi” i suoi titoli probabilmente più densi e paradigmatici. Le critiche che inizialmente vennero rivolte al film di Petri (tacciato di volta in volta di faciloneria, prospettiva piccolo-borghese, metafisica d’accatto, psicanalisi di quinta mano) erano le conseguenze di una focalizzazione sul suo solo aspetto politico ideologico-sindacale, focalizzazione che finì per ignorare sovente qualunque riflessione sul linguaggio e sulla struttura drammaturgica e, in definitiva, qualunque concreta e profonda valutazione della dimensione psicologico-organizzativa dei lavoratori raqppresentati dal film. L’operaio Lulu’ Massa poteva essere letto come una vittima non tanto dell’alienazione, su cui per sempre si puntò (e il cui cognome indicava persino ironicamente una simile lettura), ma della coazione a ripetere che faceva di lui un individuo simbolo e un sintomo per il quale, nello scenario espressivo sopra le righe e smisurato di Petri (e del suo splendido interprete protagonista, Gian Maria Volonté), la fabbrica diventa il luogo privilegiato dell’esistenza e divorante ogni dimensione dello sguardo; un luogo-ossessione in cui i fatti quotidiani accadono sotto gli occhi di tutti e al cospetto di spazi continuamente perlustrati dal controllo degli ingegneri; dimensione onnipervasiva che si espande dalla catena di montaggio alle abitazioni private, in un film votato all’eccesso di una rappresentazione che sconfina, detta il ritmo di una parossistica parabola in cui all’individuo non resta alcuna prospettiva differente all’assoggettamento, se non nella dimensione, beffardamente negata, di un possibile paradiso. In una prospettiva radicalmente critica della società industriale in cui Lulù è prigioniero come dentro un meccanismo crudele, i movimenti di camera e i meccanismi del montaggio restituiscono l’ossessività del lavoro e sanciscono come persino quel prodotto della civiltà industriale che è il cinema resti imbrigliato-imprigionato negli schemi che Godard, in quegli stessi anni, avrebbe sancito di poter far saltare con il suo cinema rivoluzionario e anticonvenzionale. La trappola che Petri individuava con il suo film era la condizione in cui è possibile modulare la concettualizzazione della risposta “fight or flight” (lotta o fuga) designata nella definizione di stress propria di Walter B. Cannon. Attraverso questa reazione, le persone possono scegliere se rimanere o combattere o cercare di fuggire quando ci si confronta con un pericolo estremo. Nella gabbia sperimentata da Lulu’ Massa, il pericolo estremo non è più avvertito come tale. Lulu’ anzi accentua il suo sforzo nell’impegno alla catena di montaggio, obbedisce alle richieste degli ispettori di produzione di accelerare il suo impegno (nella prospettiva dei migliori guadagni del lavoro a cottimo), e in ciò il film denuncia apertamente, tra le altre cose, la sconcertante mancanza di sicurezza della condizione del lavoratore operaio. Se la sopravvivenza dell’individuo, in particolar modo in contesti in cui lo stress è fortemente sollecitato, si esprime con l’impegno degli individui a ripristinare la cosiddetta “omeostasi” (vale a dire a regolare l’ambiente interno in risposta ai mutamenti dell’ambiente esterno), il film chiarisce come il suddetto processo di sopravvivenza è considerabile come l’esito dell’interazione tra l’ambiente esterno e i meccanismi biologici dell’organismo. Fu il medico di origini ungheresi Hans Seyle (1957) a sviluppare ulteriormente le concezioni originarie di Cannon sullo stress in un modello sistematico dello stress fisiologico in cui la risposta fisiologica specifica dell’individuo si articola in tre fasi che descrivono una “Sindrome Generale di Adattamento”: dapprima una reazione di allarme, dove l’organismo risponde agli agenti stressanti fisici, chimici, biologici e psicosociali attivandosi dal punto di vista fisiologico e producendo tanto una fase di controshock quanto una fase di ripresa; quindi una fase di adattamento e di possibile ripristino dell’equilibrio per l’individuo (se, tuttavia, gli agenti stressanti permangono o i meccanismi difensivi non funzionano, l’individuo proseguirà nella terza fase, non scontata); infine, l’esaurimento, la fase in cui i meccanismi adattivi dell’individuo cessano, e l’organismo non ha più la capacità di produrre ormoni adattivi, le scorte si esauriscono e gli agenti o l’agente stressogeno interno o esterno prevalgono sull’organismo. Fatte salve le numerose critiche che vennero rivolte allo schema di Sayle, gli studi successivi focalizzarono in parte l’attenzione sugli aspetti psicologici-valutativi del concetto di minaccia, poiché determinati stimoli, in virtù del loro significato specifico su determinati individui, possono essere percepiti come problemi solo da loro, mentre altri stimoli, in virtù del loro significato condiviso, possono rappresentare un problema per un numero di persone più consistente. Forti fattori cognitivi e situazionali entrano dunque nel processo globale di stress e negli anni Settanta le teorie social cognitiviste si soffermeranno sulla teoria transazionale tra individuo e ambiente, cioè sull’attenzione costantemente rivolta, come in Lazarus e nel suo modello transazionale, sugli aspetti sia cognitivi che emotivi dello stress, dove la condizione del disagio è còlta nella rappresentazione interiore di transazioni particolari e problematiche tra la persona e l’ambiente in cui è chiamata ad operare. E’ innegabile che un film come quello di Petri si situasse oltre i limiti della proposta di Sayle per portarsi verso una prospettiva che contemplasse, nelle sue sporgenze speculative, la prospettiva transazionale. In questa direzione, un film come “A tempo pieno” (2001) di Laurent Cantet, che si collega al cinema di Loach per descrivere la condizione di un disoccupato e possiede echi di un cinema europeo sempre più moderno ed inconsueto, ci conduce proprio dentro i rischi rappresentati dagli eventi ambientali portandoci in una dimensione in cui, dal cinema d’ìmpegno civile di Petri – teso a denunciare le condizioni rischiose della condizione lavorativa e l’allarmante dimensione sociale dell’industria italiana dopo le lotte politiche del ’68 e ’69 – si fa strada un cinema del disagio psichico più profondo e incomunicabile, in cui alla crisi della società industriale si accompagna un malessere strisciante a cui l’individuo non è preparato perché non trova modelli di reazione consolatori e validi per le nuove stagioni.

Nel film di Cantet, Vincent, non avendo il coraggio e la serenità interiore di rilevare alla famiglia e agli amici di aver perduto da ormai alcune settimane il suo lavoro di consulente, cerca di crearsi una vita professionale parallela fatta di riunioni di lavoro e di trasferte all’estero. Lazarus definì la valutazione come il processo che permette all’individuo sottoposto a stress di mediare e negoziare attivamente tra le richieste e le risorse dell’ambiente da un lato e la gerarchia e le credenze personali dell’individuo dall’altro. Il risultato del processo di valutazione sarà un tentativo di fronteggiamento (coping, dall’inglese to cope, fronteggiare). Secondo Lazarus il confronto con un evento stressante (qui segnatamente in ambito lavorativo) passa attraverso tre fasi: una valutazione primaria, cioè un evento in cui gli individui classificano un determinato evento come una minaccia per il proprio sé; una valutazione secondaria, in cui l’individuo elabora cognitivamente strategie per fronteggiare le richieste ambientali stressanti; un processo di fronteggiamento (coping), che riguarda la messa in atto di tali strategie. Il coping, in psicologia, è quindi comunemente concettualizzato come una risposta o reazione conscia a eventi stressanti e/o negativi la cui origine è esterna all’individuo. Nel film di Cantet, regista acuto e realistico osservatore di contesti contemporanei in cui l’individuo si confronta con il gruppo e con situazioni di separazione (illuminante il suo “La classe”), mentire diviene per Vincent un’occupazione a tempo pieno e una modalità che esprime una reazione disfunzionale a lungo sostenuta per la voglia di evitare lo sguardo della moglie Muriel e dei suoi tre figli. Una condizione che lo conduce a mentire a se stesso, come quando si immagina di poter trovare un posto di lavoro perdurando oltre il consentito nella sala attesa di un’azienda nell’attesa di un colloquio di lavoro risolutore per il quale non ha neppure un preliminare appuntamento. Il suo comportamento lo porta sempre più lontano dalla famiglia e da se stesso, alienandolo e svuotandolo, costringendolo al conflitto con quella visione del mondo che pur difende. Per mantenere il tenore di vita raggiunto in passato convince gli amici ad avventurarsi in investimenti senza speranza e l’angoscia crescente lo lascia senza via d’uscita. Anche in questo caso, come nel film di Petri, non c’è un paradiso che salvi dalla disperazione il lavoratore ma è piuttosto il benessere sociale a ritagliarsi l’immagine di un paradiso transitorio e di un obiettivo che si è soliti difendere a ogni costo, persino a danno dell’armonia interiore e dei valori fondamentali. Dalla rappresentazione di Petri – che mostra lo stordimento della vita di Lulu’ Massa e racconta, nella fissità delle scene casalinghe, la difficoltà dell’operaio di finalizzare il desiderio erotico a qualcosa che non sia il lavoro in fabbrica – a quella di Cantet, che mostra come i disagi si siano spostati e allargati, e come sempre di più, anche in anni di “flessibilità” e “globalizzazione”, dipendano dal contesto.

ALLA RICERCA DELL’INNESTO PERDUTO:

“BLADE RUNNER 2049”

di Francesco Saverio Marzaduri

“Perché realizzare un’opera quando è così bello sognarla soltanto?”

PIER PAOLO PASOLINI, Il Decameron

Non hanno ancora inventato una macchina capace di fissare il sogno prodotto dalla mente, e il giorno che succederà la fantascienza non avrà più significato. Quando il capolavoro di Ridley Scott uscì nel 1982, l’idea di un avvenire tetro come visto in quel film pareva non ammettere ricostruzioni altrettanto cupamente efficaci, e un eventuale sequel di “Blade Runner” avrebbe rischiato accuse di blasfemia. Sul punto, soprattutto, se il protagonista sia o meno un replicante. Stando alle scelte del regista Villeneuve, non pare giusto dissertare su un’opera che non è un vero sequel, né un calco del prototipo (del resto impossibile). E se nel precedente “Arrival” una linguista era reclutata dalle forze militari per scoprire se alcune navi aliene avessero o meno intenzioni pacifiche, qui l’autore prosegue il discorso spostando l’interrogativo di Philip K. Dick su cosa sia umano e cosa no.

Anche in questa rilettura (scritta da Michael Green e da quell’Hampton Fancher che già mise mano al primo episodio), i nodi di “Prisoners”, “Sicario” e del citato “Arrival” restano identici: la volontà di mantenere un ordine in un caos ingovernabile, l’incapacità di proteggere i figli da un’escalation frenetica che non fa sconti a nessuno, la progressiva de-umanizzazione di chi è deputato a far piazza pulita. E se la questione-Deckard, umano o no, condiziona pure questa ingigantita versione, Villeneuve opta per il contributo offerto da Fancher, seguendo una linea in cui il dubbio nasce dalla progressiva disumanizzazione di Deckard, e dal fatto che nel testo originale non vi è soluzione. Sicché la storyline si fa rettilinea, e la linea emozionale è quella di un reificato che recupera la propria umanità grazie all’antagonista.

In questo Capitolo Secondo, una macchina capace di elaborare sogni e rivelare la sincerità di un ricordo vissuto è presente nella scena-clou, in un film che non rinuncia all’atmosfera hard boiled dell’originale. Non c’è voce narrante a conferire patine noir: nondimeno, l’unilateralità espressiva e i gesti dell’agente K restituiscono la commistione di azione e disincanto in chi – finto umano in un mondo dove è sovversivo essere veri umani – cede a ossessioni e memorie moleste. Villeneuve ne segue l’indagine (individuare un figlio, pena la compromissione del mondo), che rivela un possibile ego interiore. Tale ricerca, a fronte di un antagonista che forse è il proprio padre spirituale, implica informazioni che riportano ai noti quesiti (“Chi sono? Da dove vengo? Quanto mi resta da vivere?”).

Il resto sta allo spettatore, specie se affezionato, scoprirlo: molti sono i pattern sparsi (gli origami, il pianoforte, le proteine genetiche, le aeromobili, l’immancabile babelica megalopoli), come i loro fantasmi e simulacri, a rammentare che “Blade Runner 2049” è un prodotto a sé stante. L’impressione della parodia è vanificata dalla riproposta, complice l’inversa prospettiva, di un discorso e un culto tanto maestosi che il continuum di figure e situazioni, entrato nell’immaginario collettivo, suonerebbe altrimenti scorretto. Se poi il futuro messo in scena trentacinque anni fa non fosse stato troppo dissimile dall’odierno presente, potrebbe da qui ripartire verso quello datato 2049, così lucido e scintillante, geometrico e astratto, per trasportarci in una rinascita (e in una catarsi) non difficile da immaginare. Consapevole di questo, Villeneuve gioca con le leggende cinematografiche costruite intorno al mito: lo testimonia la sterminata audio-video-biblioteca in cui Deckard si è rifugiato, mostrata con un’illuminazione che riecheggia l’Overlook Hotel (si ricordi la diceria, non infondata, sull’epilogo di “Blade Runner” montato con filmati scartati da Kubrick).

Più che replicante, questo nuovo segmento è un nuovo innesto sul nostro ricordo, sul mito e su quanto credevamo di sapere, e in mezzo sta tutto il fantasy in celluloide di oltre un trentennio, da Cameron alla Bigelow, da Verhoeven a Niccol, sino ai Wachowski, per non parlare delle serie televisive. L’agente K gioca con simulacri femminili frutto di avanzate tecnologie (è una pendrive a procurare compagnie sentimentali) e, se il dilemma umano-replicante persevera, anche un “lavoro in pelle” chiede che il feticcio virtuale – già al centro di “S1m0ne” e del recente “Lei” – si amalgami col corpo di una prostituta, e abbia trasporti sessuali con entrambi i doppi. Il sesso è ridotto ad esotici ologrammi che riesumano l’onirismo felliniano nella sembianza più delirante, come a Deckard toccano i nostalgici replicanti-app delle icone che furono, da Liberace a Elvis, da Marilyn a Sinatra. La Los Angeles di Villeneuve eredita la post-Apocalisse di “Mad Max”, e in quell’acceso cromatismo rosso-fuoco del deserto, più che di Scott, è stretta parente del Tarkovskij di “Stalker” e di “Solaris”, mescolando Orwell e Gilliam. Apocalisse dove l’agente K si misura con un quid impensabile: la possibilità di un miracolo, che fa di “Blade Runner 2049” un hard boiled biblico. Miracolo che si origina ai piedi di un possibile albero della vita di stampo malickiano (e K è il Ryan Gosling di “Song to Song”), dal quale potrebbe dipendere la resurrezione dell’umanità.

Più che replicante, questo nuovo segmento è un nuovo innesto sul nostro ricordo, sul mito e su quanto credevamo di sapere, e in mezzo sta tutto il fantasy in celluloide di oltre un trentennio, da Cameron alla Bigelow, da Verhoeven a Niccol, sino ai Wachowski, per non parlare delle serie televisive. L’agente K gioca con simulacri femminili frutto di avanzate tecnologie (è una pendrive a procurare compagnie sentimentali) e, se il dilemma umano-replicante persevera, anche un “lavoro in pelle” chiede che il feticcio virtuale – già al centro di “S1m0ne” e del recente “Lei” – si amalgami col corpo di una prostituta, e abbia trasporti sessuali con entrambi i doppi. Il sesso è ridotto ad esotici ologrammi che riesumano l’onirismo felliniano nella sembianza più delirante, come a Deckard toccano i nostalgici replicanti-app delle icone che furono, da Liberace a Elvis, da Marilyn a Sinatra. La Los Angeles di Villeneuve eredita la post-Apocalisse di “Mad Max”, e in quell’acceso cromatismo rosso-fuoco del deserto, più che di Scott, è stretta parente del Tarkovskij di “Stalker” e di “Solaris”, mescolando Orwell e Gilliam. Apocalisse dove l’agente K si misura con un quid impensabile: la possibilità di un miracolo, che fa di “Blade Runner 2049” un hard boiled biblico. Miracolo che si origina ai piedi di un possibile albero della vita di stampo malickiano (e K è il Ryan Gosling di “Song to Song”), dal quale potrebbe dipendere la resurrezione dell’umanità.

La memoria dello spettatore, cresciuto nel culto, non si arena alle rimembranze cinematografiche né agli onanismi intellettuali, e tuttavia, in un prodotto di oltre due ore e mezza, lampante è il ricupero di un certo immaginario narrativo dopo il disfacimento del pianeta. Gli strati in cui si smembra Los Angeles conducono alla sua estrema e altrettanto plausibile effige nell’area-discarica, in cui K si reca insieme al feticcio virtuale Joi alla ricerca del figlio (ossia dell’innesto) smarrito. Prima d’imbattersi in una fabbrica dove la manodopera grava sulle spalle di dozzine di fanciulli uniformi e calvi, schiavi agli ordini di uno sfruttatore rapper di colore. Forse, la stessa fabbrica in cui il protagonista crede di essersi trovato da ragazzino, inseguito e pestato da bambini senza capelli, per difendere – e all’occorrenza gettare nelle fiamme – una misteriosa statuetta a forma di cavallo, intagliata, chissà, dal citato albero della rinascita (che riporta inoltre al logo della Ladd Company, casa produttrice del primo episodio). Il resto è parente stretto di quel “1984” che è data topica per la narrativa di fantascienza, e dei mondi che si sono creati e qui disgregatisi dopo lunga lotta.

La memoria dello spettatore, cresciuto nel culto, non si arena alle rimembranze cinematografiche né agli onanismi intellettuali, e tuttavia, in un prodotto di oltre due ore e mezza, lampante è il ricupero di un certo immaginario narrativo dopo il disfacimento del pianeta. Gli strati in cui si smembra Los Angeles conducono alla sua estrema e altrettanto plausibile effige nell’area-discarica, in cui K si reca insieme al feticcio virtuale Joi alla ricerca del figlio (ossia dell’innesto) smarrito. Prima d’imbattersi in una fabbrica dove la manodopera grava sulle spalle di dozzine di fanciulli uniformi e calvi, schiavi agli ordini di uno sfruttatore rapper di colore. Forse, la stessa fabbrica in cui il protagonista crede di essersi trovato da ragazzino, inseguito e pestato da bambini senza capelli, per difendere – e all’occorrenza gettare nelle fiamme – una misteriosa statuetta a forma di cavallo, intagliata, chissà, dal citato albero della rinascita (che riporta inoltre al logo della Ladd Company, casa produttrice del primo episodio). Il resto è parente stretto di quel “1984” che è data topica per la narrativa di fantascienza, e dei mondi che si sono creati e qui disgregatisi dopo lunga lotta.

Pertanto “Blade Runner 2049” è anche un’opera-innesto sul nostro modo di assimilare-immaginare-giocare con la narrativa cartacea, e a buon bisogno reinterpretarla. L’incontro fra K e l’alter ego Deckard avviene giocoforza in un luogo di cultura semi-abbandonato tra i cromatismi rossastri di un Parnassus sperduto, di vago sapore lynchano: un dedalo deserto e coloratissimo, con un cane forse artificiale e potenziale Cerbero, custode dell’unico edificio presente di un tunnel in cui non è dato sapere dove termini l’Inferno e cominci il Paradiso. Più probabilmente un limbo, ove Deckard, l’immancabile pistola in pugno, sguscia dalla penombra come Kurtz, ponendo a K un quesito che rimanda a Stevenson, e che il secondo – “lavoro in pelle” acculturato come Roy Batty – prontamente indovina rivelando di nuovo una (sovra)umanità riposta. Ancora, la fantascienza di cui il film di Villeneuve è appropriato sunto, indispensabile per il nuovo millennio, non allontana la freddezza di un oggidì sinistro, ostile e inquietante, in cui impera ineluttabile il non-umano. Si prenda il timbro vocale automatico del test di riconoscimento cui ogni volta K è sottoposto, ridondante e opprimente, quintessenza non solo di un universo spia ma anche delle inquietudini à la Kafka (la scelta della lettera per il nome dell’agente certo non è casuale).

“La distinzione – osserva Alessandro Cappabianca – diventa sempre più difficile, con il cinema dell’era elettronica, che permette di giocare facilmente sull’ambiguità.” Ebbene: se “Blade Runner 2049” è operazione-innesto (o film-replicante, come ha scritto più d’uno), niente di più facile che, al pari del prototipo, il pattern della doppiezza, anch’esso di lontana derivazione letteraria, la faccia da padrone con un’evidenza così elementare da risultare ricercata a bella posta. La Wallace Industries rinasce dalle ceneri della Tyrell Corporation: ne è, anzi, l’aggiornamento riveduto e corretto in un progresso dall’esito ancor più stupefacente (e provvisto di etica anche più delirante), così come il suo proprietario-Onnipotente, generatore di angeli e corpi sintetici, è un continuum addirittura più cinico e spaventevole. Segue la dicotomia tra Los Angeles e le colonie Extramondo, e tra K e Deckard, l’uno alter ego (quindi doppio) dell’altro, anche se fare il lavoro del secondo “un tempo era più facile”. E tra i personaggi, come tra le scenografie, i risvolti e le sfumature inerenti alla trama, il gioco potrebbe continuare all’infinito: del capolavoro di Scott, tra l’altro, fa capolino un estratto in forma di traccia-audio, del dialogo-test cui Deckard sottoponeva Rachael per stabilire se fosse una replicante, che K ascolta insieme a Luv, la replicante tirapiedi di Wallace. Come già per il primo episodio, anche in Villeneuve lo scarto tra la norma e la sua interpretazione, tra il reale e l’artificiale, tra il vero e il presunto (e tra il ricordo e l’innesto) è la regola prima, senza che il didascalismo tradisca lo spirito prevalendo sull’enigmaticità, ancora una volta suadente, dell’immaginario esposto.

Pure, nella missione noir di K, la doppiezza collima con la sessualità del misterioso figlio perduto, e s’insinua il sospetto che la replicante defunta abbia concepito due gemelli col medesimo DNA: a un certo punto, K non supera il consueto test d’accesso sulla propria natura replicante, e ragioni da non proferire abbracciano l’ipotesi di una sua presunta umanità alimentando la contrapposizione umano-replicante (e il ricordo su cui ruota l’indagine potrebbe sul serio appartenergli). Nella demarcazione Ieri-Oggi non mancano le caratterizzazioni femminili, l’una il riverbero dell’altra perfino nel cuore della vicenda: inevitabile il duello tra Luv e Joshi, il biondo capo di K, in parti uguali interessate alla missione di K secondo una discrepante scelta di campo, e tuttavia la prima è una Rachael anche più glaciale, priva di sentimenti e fragilità. E l’ologramma Joi si contrappone a tali ciniche bellezze, costituendo un doppio con Mariette, la bionda prostituta cui K decide di concedersi: a tratti simile all’acrobatica Pris, invero una figura-chiave come l’enigmatico Nexus 8 dell’incipit che l’agente è costretto a “ritirare”, entrambi facenti parte di quell’Esercito della Salvezza che aiuta il replicante a scampare alla morte permettendo di far luce sull’arcano. Creatura evanescente, Joi si materializza “possedendo” il corpo e il volto (cibernetici) di Mariette, facendo del proprio simulacro un tutt’uno con una tangibilità che non è più (solo) innesto o artificio, bensì carne e materia (sia pur virtuali). Quando la prostituta trova la statuina di legno – altro punto nodale – e Joi l’ammonisce che il suo compito è terminato, lei dice “Sono stata dentro di te: c’è meno di quel che pensi”. Poco dopo l’ologramma convince K a portarlo con sé, sapendo di essere sacrificato: il limite suggerito da Mariette, prima che la si ritrovi nell’Esercito della Salvezza, risiede nel non (voler) consentire che la verità venga a galla. E Joi è un prodotto della Wallace. La conferma si ha quando il presidente di essa ipotizza che l’amore tra Deckard e Rachael, e la loro creazione, sia un esperimento della Tyrell per testare l’eventuale capacità dei Nexus di riprodursi. “L’umanità – dice Wallace – non può sopravvivere. I replicanti sono il futuro della specie. Ma non posso crearne di più.” “Io so cosa è reale”, controbatte un Deckard in lacrime: sicché la presenza di una Rachael clonata, di cui Joi è il corrispettivo speculare, restituita all’ex cacciatore di androidi come un impressionante calco dell’originale, è neutralizzata prima ancora che se ne accerti la concretezza, smentita dallo stesso Deckard (“Aveva gli occhi verdi”) un istante prima che Luv si sbarazzi del clone.

Pure, nella missione noir di K, la doppiezza collima con la sessualità del misterioso figlio perduto, e s’insinua il sospetto che la replicante defunta abbia concepito due gemelli col medesimo DNA: a un certo punto, K non supera il consueto test d’accesso sulla propria natura replicante, e ragioni da non proferire abbracciano l’ipotesi di una sua presunta umanità alimentando la contrapposizione umano-replicante (e il ricordo su cui ruota l’indagine potrebbe sul serio appartenergli). Nella demarcazione Ieri-Oggi non mancano le caratterizzazioni femminili, l’una il riverbero dell’altra perfino nel cuore della vicenda: inevitabile il duello tra Luv e Joshi, il biondo capo di K, in parti uguali interessate alla missione di K secondo una discrepante scelta di campo, e tuttavia la prima è una Rachael anche più glaciale, priva di sentimenti e fragilità. E l’ologramma Joi si contrappone a tali ciniche bellezze, costituendo un doppio con Mariette, la bionda prostituta cui K decide di concedersi: a tratti simile all’acrobatica Pris, invero una figura-chiave come l’enigmatico Nexus 8 dell’incipit che l’agente è costretto a “ritirare”, entrambi facenti parte di quell’Esercito della Salvezza che aiuta il replicante a scampare alla morte permettendo di far luce sull’arcano. Creatura evanescente, Joi si materializza “possedendo” il corpo e il volto (cibernetici) di Mariette, facendo del proprio simulacro un tutt’uno con una tangibilità che non è più (solo) innesto o artificio, bensì carne e materia (sia pur virtuali). Quando la prostituta trova la statuina di legno – altro punto nodale – e Joi l’ammonisce che il suo compito è terminato, lei dice “Sono stata dentro di te: c’è meno di quel che pensi”. Poco dopo l’ologramma convince K a portarlo con sé, sapendo di essere sacrificato: il limite suggerito da Mariette, prima che la si ritrovi nell’Esercito della Salvezza, risiede nel non (voler) consentire che la verità venga a galla. E Joi è un prodotto della Wallace. La conferma si ha quando il presidente di essa ipotizza che l’amore tra Deckard e Rachael, e la loro creazione, sia un esperimento della Tyrell per testare l’eventuale capacità dei Nexus di riprodursi. “L’umanità – dice Wallace – non può sopravvivere. I replicanti sono il futuro della specie. Ma non posso crearne di più.” “Io so cosa è reale”, controbatte un Deckard in lacrime: sicché la presenza di una Rachael clonata, di cui Joi è il corrispettivo speculare, restituita all’ex cacciatore di androidi come un impressionante calco dell’originale, è neutralizzata prima ancora che se ne accerti la concretezza, smentita dallo stesso Deckard (“Aveva gli occhi verdi”) un istante prima che Luv si sbarazzi del clone.

Trenta(cinque) anni di mitologia e passato, di ricordi e/o innesti, non si cancellano facilmente. E nell’epilogo a spirare – almeno a livello spirituale – è il fantasma dell’estraneo che tale ha scelto di essere per amore. Chi si ha di fronte è la sua parte ritrovata di umano. La medesima che il suo alter ego, nelle spoglie di un “lavoro in pelle”, sembra consegnare in un estremo gesto di redenzione. Il tutto sotto l’egida di un bulbo oculare che introduce alla narrazione e, specchio di quello della prima puntata che offriva una “Metropolis” ruvida e oscura, ne avvia una post-industriale e risplendente. Qui le colture sintetiche, necessarie per la sopravvivenza della specie umana, contrastano col più volte citato albero naturale, da cui sarà forse possibile ripartire. E un umanoide, proprio perché ancora più umano, rivelarsi della sostanza di cui sono fatti i sogni (i ricordi felici). Da fatiscente e sporca, piovosa e multietnica, la metropoli potrebbe farsi sommergere da un alluvione che spazzi via il disfacimento del sogno-incubo tecnologico, e la natura (non la sua memoria-innesto) riprendere possesso dalle ceneri del suo inquinamento. Prima che di nuovo sia tutto fango occorre approfittare della neve, a mo’ di estrema purificazione, e qui espiare e attendere la morte, rivelando di avere un’umanità riposta. Mentre la gigantesca ampolla che cinge il personaggio-chiave reca una neve artefatta che si concilia con quella del mondo esterno. L’innesto si fa ricordo di un’epoca e di un cinema lontani, non solo di un’infanzia sottratta: la boccia vitrea che Kane-Welles teneva nella mano prima di lasciarla cadere a terra, risorge indistruttibile.

Parafrasando Leonardo Gandini, il cinema non è un farmaco, ma, se ci si crede, può essere una radiografia. Sotto questo profilo, “Blade Runner 2049” è una lastra nitidissima che riflette al meglio sull’evanescenza e la labilità dell’era digitale. Un aggiornamento capace, questo, di quadrare i conti con il suo e il nostro tempo. È il cinema del nuovo millennio a consentire questa risurrezione: ecco il vero “miracolo” di cui anche un replicante può rendersi capace. La dimensione oltre della nuova possibile realtà, e del cinema da questa concepito.

INTERVISTA

SULLE SPALLE DEL GIGANTE:

SULLE SPALLE DEL GIGANTE:

CINEMA 3D E NUOVE FRONTIERE

di Giorgia Pizzirani e Federico Felloni

Un piccolo caseggiato bianco, tre sedie complete di visori e piastra agganciata allo schienale a simulare non solo la visione tridimensionale ma ogni tipo di sensazione percettiva, esperienziale, materiale della storia che si guarda. La trama asciutta e potente – una famiglia composta di padre, madre e una bambina che, in un futuro imprecisato, si barricano in una cantina per sfuggire ai bombardamenti durante una guerra – ricorda senza difficoltà trame del miglior cinema quale La vita è bella, dove l’adulto si ingegnava nel lo spiegare, con la leggerezza della disperazione, un avvenimento devastante come la deportazione nazista.

Anteprima italiana e novità assoluta, il cortometraggio 3D “Giant” è stato presentato nella tre giorni di Internazionale a Ferrara 2017 alla presenza degli ideatori, la regista serba americana di adozione Milica Zec e il regista newyorchese Winslow Porter III.

“Il gigante – spiega Milica – è un pretesto, un simbolo che potesse stagliarsi e riconoscersi in quanto causa di ciò che avviene nel setting della trama. Il gigante è la personificazione della guerra, il pretesto con il quale i genitori giustificano alla figlia lo stare nascosti, al buio, dal mondo fuori: quasi un modo per edulcorare une realtà devastante e renderla più accettabile. È un gigante che si approccia alla casa in modo maldestro, che con il suo incedere lento e goffo irrompe nella vita della famiglia perfetta: dapprima attraverso ombre proiettate sul muro dai due genitori per preparare la piccola Rose al suo arrivo; poi con fragore, crolli di mensole e polvere, cadute di travi del soffitto, luce che salta. In tutto questo escogitano passatempi per alleviare il dolore di una esperienza devastante tanto per un adulto quanto, e soprattutto, per un bambino”.

E come la spieghi la guerra a un bambino?

“Ho 35 anni, ero piccola quando vissi in prima persona il fragore delle bombe durante il conflitto in Kosovo negli anni Novanta. Scrivendo questo soggetto cercavo un modo per raccontare la mia esperienza e nel contempo porre un monito a chi osserva e ascolta, sul fatto che la guerra può accadere ovunque, può riguardare ognuno di noi. Ecco perché ‘Giant’ è ambientato in un futuro imprecisato in un luogo altrettanto imprecisato degli Stati Uniti (dove Milica vive ora, ndr).

Non è distopico, non è lontano; e questa la realtà su cui riflettere”.

Il piano sequenza continuato a cui lo spettatore assiste, grazie alla tecnologia di visione a 360º, consente di vedere il coniglietto che la bimba addita felice, risultato del gioco dell’iniziale, che è esattamente ai piedi dello spettatore; e di guardarsi intorno facendo un giro sulla sedia, osservando ogni minimo e pianificato dettaglio del disegno originale, come era intenzione del progetto.

A complemento della storia breve e intensa c’è infatti un supporto tecnologico totalmente spiazzante, appannaggio del cinema 3D.

“ ‘Giant’ è il primo short movie di una trilogia che parla del male. Il 3D è una esperienza particolare, che rende possibile per gli spettatori calarsi completamente nella realtà che vedono sullo schermo – racconta Porter, creativo e produttore – grazie a una piastra sistemata sullo schienale della sedia e al visore che isola orecchie e occhi, canalizzando i sensi in un unico verso e nel contempo fondendoli. È una colonna portante dell’industria LBE (Location Based Entertainement, inteso sia come media il cui principio di base è correlato alla realtà virtuale, sia come modalità di interazione sociale tra luogo e tecnologia), ciò che di fatto avviene quando proiettiamo un film come questo”.

E, se tuttavia non è da confondere con la realtà virtuale, la sensazione che se ne ricava già dopo qualche secondo è spiazzate, tanto da rendere utili le raccomandazioni dei volontari della rassegna di non alzarsi per nessun motivo dalla sedia, e di non lasciarsi condizionare perché ciò che si vede è finzione. Un cinema insomma che, ci tiene a precisare Porter, non è interattivo bensì virtuale, ovvero simula ogni piccolo effetto che racconta lo schermo 2D.

“Se già questo è innovativo e connotato da una forte esperienza sensoriale – ci anticipa ancora – attendo al varco chi vivrà il capitolo numero 2, dal titolo Tree, incentrato sul tema del cambiamento climatico. Come suggerisce il titolo, il soggetto sarà un albero, ma… attenzione: chi parteciperà alla visione sarà egli stesso immerso nel processo di crescita del fusto, dei rami e delle fronde la cui commistione con la fisicità umana sarà sorprendente. Come se l’albero fosse lo spettatore.”

Il cortometraggio, la cui lavorazione è durata 4 mesi, è stato co-finanziato da Fondazione Pianoterra, associazione onlus nata a Roma, incubatrice di progetti che utilizzano la cultura in ogni sua forma come strumento di emancipazione e sviluppo delle potenzialità di chi vive in contesti disagiati che ha co-prodotto anche “Tree”, il secondo capitolo della trilogia. Al momento – racconta Giusy Muzzopappa di Fondazione Pianoterra – non ci sono rientri economici ma solo proiezioni in giro per il mondo e riconoscimenti, che non sono cosa da poco: Sundance Film Festival e Internazionale a Ferrara, fino al Maxxi di Roma. L’aspetto economico è senza dubbio parte importante da affrontare poiché ogni spettatore necessita di una postazione con supporti tecnici delicati e costosi. Anche se si tratta di una esperienza unica, che consente allo spettatore quasi un isolamento tra sé e il film; un contesto intimista e coinvolgente, che attende solo di essere finanziato per intraprendere nuovi progetti artistici, magari socialmente e universalmente utili.”

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

FILMMAKER ALLA RIBALTA: NICOLO’ ZACCARINI

di Paolo Micalizzi

La passione per il cinema per Nicolò Zaccarini nasce a 5 anni quando insieme al fratello proiettava, aiutato da una scatola di scarpe e una candela, le strisce dei fumetti di Capitan Miki e Bleck Macigno, due personaggi immaginari creati negli anni Cinquanta. Ma i film, dichiara, iniziò a realizzarli quando incominciò ad insegnare Educazione Tecnica in una Scuola Media di Savona. Gli fu possibile grazie ai mezzi messi a disposizione da un alunno. Il primo corto lo realizzò alla Scuola Media “Chiabrera” di Savona nell’anno scolastico 1975/76. S’intitola “La merenda di Rossi” ed è incentrato su un ragazzo emarginato dagli altri perché proveniente dalla campagna. Ma quando arrivava in classe con la merenda riceveva invece una buona accoglienza. Il secondo corto, “Il sogno di Paciullo” lo realizza nell’anno scolastico successivo nella Scuola Media “Ramella” di Loano. Protagonista un ragazzo povero che sogna di diventare ricco: una volta acquistato un cappotto elegante egli sarà conteso dagli altri. A partire dall’anno scolastico 1977/78 Nicolò Zaccarini insegna Alla Scuola Media “Angelo Barile” di Albissola Marina. Lo farà per 28 anni. In occasione del decimo anno(1977/1987) nello “Spazio giovani” del periodico “Liguria” appare un articolo, a cura di Emilio Sidoti, in cui se ne riassume l’attività in cui viene sottolineato che “perno e animatore di quest’attività è il professore Nicolò Zaccarini, un insegnante che dimostra non solo di credere al valore formativo delle immagini in movimento, ma anche di possedere realmente la tecnica cinematografica”.

Aggiunge subito che ciò che gli mancano sovente, come avviene nella Scuola italiana, sono i mezzi finanziari, ma che Nicolò Zaccarini non si perde d’animo e cerca sponsor. “ Cosi, ora con l’aiuto della Cassa di Risparmio ora con l’appoggio della 3M è riuscito a produrre con i suoi allievi, anno dopo anno, una decina di film in Superotto”. Un cinema con i ragazzi e non dei ragazzi, sottolinea Emilio Sidoti, realizzato nel modo seguente:” L’insegnante propone un soggetto e usando gli strumenti lo realizza insieme agli alunni. Ogni allievo ha cosi modo d’imparare in pratica la morfologia, la sintassi e gli effetti più stupefacenti del linguaggio filmico”: Nascono cosi opere, tanto per citarne alcune, come “Il dizionario” dove un gruppo di alunni di una Scuola Media prende spunto da un dizionario per mettere in scena alcuni vocaboli significativi dei vari aspetti della nostra vita quotidiana. Nel successivo “Il film” l’autore cerca di dare al pubblico delle sensazioni di terrore, paura e di fenomeni paranormali per insegnare alle nuove generazioni cosa c’è dietro l’affascinante mondo del cinema con i suoi effetti speciali, i segreti e le tecniche di montaggio, l’importanza della sonorizzazione.

Un’opera didattica in nove episodi individuali che insieme costituiscono l’arte di fare del cinema, naturalmente fatto da ragazzi e per ragazzi. L’iter per la realizzazione di un film, viene poi affrontato in “Dall’idea all’immagine sullo schermo” attraverso il racconto di uno scrittore che inventa una storia ,passando poi per un produttore ed un regista.

Ancora film con la scuola “Angelo Barile” negli anni scolastici successivi. Nel 1989/90 “Aria pulita” in cui viene proposta come alternativa ad una società impostata su consumi falsi e negativi(alimentazione sbagliata, fumo, rumore assordante) soluzioni positive legati ad aria pulita: sport, aria non inquinata, dinamismo; nel 1990/91 ”L’allegra farfallina”, in cui gli alunni affrontano la realizzazione di un cartone animato. Dall’insegnamento delle tecniche da adoperare fino alle riprese ne scaturisce un film ecologico in cui viene sottolineato come la natura e l’ambiente sono sempre minacciati dagli uomini. Nel 1993/94 è la volta di “Ragazzi all’opera” e ne è protagonista un piccolo genio dell’arte che svegliatosi da un lungo sonno è affascinato dalla musica lirica: vorrebbe conoscere lo spirito che è dotato di tale potere magico e quando lo trova i due si divertono a creare musica e paesaggio. Il cortometraggio nasce sotto l’egida del Circolo Savonese Cineamatori Fedic, che dà vita ad altre opere. Con il Liceo Classico “ Gabriello Chiabrera” Nicolò Zaccarini realizza “Tre personaggi in cerca d’amore” dove viene raccontato che Ugo è follemente innamorato di Silvia che le appare nei suoi sogni mentre studia a casa o che lo induce a trascurare la spiegazione dell’insegnante per ammirarla, prendendo dei rimproveri. Ma quando pensa ,durante la ricreazione, di poterle dichiarare il proprio amore, Silvia rimarrà attratta, come altre ragazze, da Mimmo, un ragazzo alto e bello è affascinante. Il finale sarà a sorpresa. Con gli alunni della 2B delle scuole medie ”Angelo Barile” realizza invece “L’amicizia è in pericolo” . Protagonista una strega malvagia che mette in pericolo l’amicizia tra alcuni compagni di scuola. Sarà debellata dall’intervento di due maghi e il coraggio di alcuni ragazzi che vogliono far valere il valore dell’amicizia. Nel 2002 con “Diamoci un taglio”, Nicolò Zaccarini passa al digitale. Il tema del cortometraggio è quello dei rifiuti urbani ed è incentrato su una lezione, su invito della maestra, a degli studenti di scuola elementare del Direttore dell’Azienda locale “tutela ambente”: un’opera tra il documentario e la fiction. Il mondo delle scommesse viene affrontato in “Un giorno da campioni”(2004) dove per vincere si ricorre alle minacce. Del 2008 è “Il testamento”, un racconto ad ampio respiro con protagonista un giovane che rimane escluso dal testamento della zia e fa di tutto per screditare la sorella, che dovrebbe ricevere l’eredità, e architettare l’omicidio della ricca zia.

Con questo cortometraggio Nicolò Zaccarini imbocca la strada del poliziesco, con un occhio al noir americano come si deduce dai nomi dei protagonisti. In “Scommessa con la morte”(2009) protagonista è un dipendente di un’azienda chimica che denuncia per screditarlo il suo datore di lavoro, spregiudicato imprenditore, accusandolo di imbrogliare i clienti con prodotti pericolosi per la loro salute. Da qui la scommessa dell’imprenditore di ucciderlo senza andare in galera con la promessa che, se sarebbe riuscito a salvarsi, il dipendente avrebbe ereditato l’azienda. Sul tema dell’omicidio anche “Che cosa hai in testa?” (2010) dove un medico e la sua amante architettano l’omicidio della moglie.

Quando credono di averlo compiuto, accade un colpo di scena grazie all’Ispettore Maffei. Quest’ultimo è anche il protagonista di “Delitto passional”(2013) in cui un omicidio in una rappresentazione teatrale si rivela veramente accaduto. Anche qui un colpo di scena finale svelerà l’assassino e il suo movente. Cambio di registro in “(Al) Fred”(2015) in cui il protagonista ha la passione dei film musicali con Fred Astaire e Ginger Rogers, al punto che gli amici lo chiamano, appunto, Fred, come il suo idolo.

Ma la passione si scontra con la realtà quotidiana. La filmografia di Nicolò Zaccarini tende ad ampliarsi perché il “nostro” è già alle prese di un nuovo cortometraggio. Il suo titolo è “ Il contratto”.

Dal 1994 Nicolò Zaccarini è Presidente del Circolo Savonese Cineamatori e tante sono le iniziative intraprese per dare vitalità a questo Cineclub FEDIC.

Tra esse, importante è la “Festa dell’Immagine”, una Mostra Concorso Nazionale ,a premi, di Foto, Disegni, Slideshow, Video e Web Serie, il cui scopo è di diffondere la passione per il cinema e la fotografia e portare alla realizzazione di film non professionali. Nel 2016 si è svolta la quattordicesima edizione , con la tradizionale compartecipazione ed il patrocinio del Comune di Savona che ha offerto gli spazi e quanto necessario per la buona riuscita della manifestazione. Nata da un’idea di Nicolò Zaccarini e di Roberto Usida, vice presidente del Circolo, ha lo scopo di far conoscere al grande pubblico le opere di autori italiani dando modo a loro di esprimere il proprio talento ad un’ampia platea. L’obiettivo è di dare un piccolo contributo alla cultura nazionale, anche con opere legate a Savona. Un ulteriore segno del suo legame affettivo con la città nella quale si è trasferito da 47 anni da Mazara del Vallo dove è nato il 6 novembre 1946.

Filmografia

- LA MERENDA DI ROSSI 1975/76 Scuola Media “Chiabrera” di Savona

- IL SOGNO DI PACIULLO 1976/77 Scuola Media “Ramella “ di Loano

- HO TROVATO UN AMICO 1977/78 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina

- UFO? 1978/79 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina

- E ALLORA QUESTO FILM SI FARA’ O…NON SI FARA’? 1979/80 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina

- UN’ORA DI GINNASTICA 1980/81 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina

- ANIMAZIONE 1980/81 Scuola Media “ Angelo Barile” di Albissola Marina