Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 3.1 I FILM COMPILATION (O FILM DI MONTAGGIO), TRA PRODOTTI COMMERCIALI E OPERE ARTISTICHE di Roberto Baldassarre

- 3.2 PETER DEL MONTE: LETTERA CONTROVENTO di Francesco Saverio Marzaduri

- 3.3 ELOGIO DELL’UOMO LAICO “L’ora di religione” di Marco Bellocchio di Danilo Amione

- 3.4 VAMPIRI, POETI E ZOMBIE NEL NUOVO CINEMA DI JIM JARMUSCH di Roberto Lasagna

- 3.5 L’AMERICA NEL CINEMA POLIZIESCO DI GUGLIELMO GIANNINI di Mario Galeotti

- 3.6 PANDEMIA E OLTRE: STATICITÀ E MOVIMENTO NELLE USCITE CINEMATOGRAFICHE POST LOCKDOWN di Paola Brunetta

- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 5 FESTIVAL ED EVENTI

- 6 OCCHIO CRITICO

- 7 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 8 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

- 9 CREDITS

ABSTRACT

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

IL NUOVO CINEMA TEDESCO di Marino Demata

Il saggio esamina la genesi e lo sviluppo di quel fenomeno cinematografico chiamato “il nuovo cinema tedesco”, innanzitutto nei suoi aspetti più che di unicità che di originalità. Infatti, rispetto al rinnovamento del cinema francese con la Nouvelle Vague, e di quello inglese con il “Free cinema” e del Nuovo cinema americano di New York, per il cinema tedesco si è trattato di una vera e propria rifondazione o rinascita in Paese dove, per gli Autori, si trattava di “creare” dal nulla. Lì “il cinema non esiste”, come affermò uno dei fondatori del movimento, Volker Schlondorff.

Il saggio ripercorre le tappe salienti di questa vera e propria (ri)nascita del cinema in Germania, partendo dall’evento cruciale del Festival dei film corti di Oberahusen del 1962, dove un gruppo di cineasti pubblicò un manifesto-appello per la rinascita del cinema in Germania.

Il saggio ripercorre le faticose tappe di questa rinascita, le lotte nei confronti di un governo prono solo alle richieste delle società importatrici del cinema americano.

Una volta affermatosi il nuovo gruppo di cineasti, molto variegato e con grandi individualità e molto numeroso, resta solo l’imbarazzo della scelta per chi, come noi, vuole tratteggiare i caratteri salienti del movimento. Pertanto, il saggio si sviluppa partendo dalla scelta di alcune grandi personalità che diedero lustro al movimento con i loro film: lo stesso Volker Schlondorff. Herzog, Wenders (di cui si esamina analiticamente la filmografia fino a Paris Texas), Fassbinder (il più amato dai tedeschi), le cineaste come Helke Sander e la Von Trotta. Il saggio si chiude con la riscoperta di un Autore troppo presto dimenticato e accantonato, come il brillante ed eclettico Roland Klick.

MONTE HELLMAN: CINEMA A DOPPIA CORSIA di Francesco Saverio Marzaduri

Ritratto di un maestro della produzione indipendente, entrato nella storia del cinema dalla porta di servizio, rivelando un talento originale ancora misconosciuto in lavori di basso costo e antispettacolari improntati a un grande rigore espressivo.

SAGGI

I FILM COMPILATION (O FILM DI MONTAGGIO), TRA PRODOTTI COMMERCIALI E OPERE ARTISTICHE di Roberto Baldassarre

Excursus sul concetto di “film compilation” (o “film di montaggio”), che si distinguono nettamente da “film episodici”, sebbene siano strutturati in modo simile. Usualmente le “compilation filmiche” possono essere prodotti di consumo commerciale, ma ci sono anche alcune opere artistiche che hanno sfruttato questa tipologia di montaggio.

PETER DEL MONTE: LETTERA CONTROVENTO di Francesco Saverio Marzaduri

Un ricordo di Peter Del Monte che ripercorre, in forma di missiva, temi e spunti della sua filmografia.

ELOGIO DELL’UOMO LAICO di Danilo Amione

I temi della famiglia, della laicità, della cultura borghese e della libertà individuale e

collettiva sono da sempre i punti cardini del cinema di Marco Bellocchio. La vicenda

di Ernesto Picciafuoco, un coinvolgente Sergio Castellitto, diventa sintesi di una

visione del mondo improntata sul primato della libera scelta dinnanzi agli “obblighi”

che la società organizzata ci riserva. La fantasia del suo lavoro (è un illustratore di

favole per bambini), insieme simbolo e metafora, ci indica il protagonista come un

antagonista e un non riconciliato all’interno di un nucleo borghese stretto in un

cerchio soffocante e inevitabilmente chiuso a ogni cambiamento. Il finale, sofferto e

travagliato, guida lo spettatore in una prospettiva che è insieme umana e “politica”.

VAMPIRI, POETI E ZOMBIE NEL NUOVO CINEMA DI JIM JARMUSCH di Roberto Lasagna

L’ultimo cinema di Jim Jarmusch è un viaggio tra non-morti e poeti-fantasma: vampiri e zombi partecipano alla riflessione sugli ideali di bellezza e sull’interiorità messa sotto scacco dalla decadenza del mondo.

L’AMERICA NEL CINEMA POLIZIESCO DI GUGLIELMO GIANNINI di Mario Galeotti

Guglielmo Giannini, nato a Pozzuoli nel 1891 e scomparso a Roma nel 1960, è stato senza dubbio una figura eclettica nel panorama culturale e mediatico italiano, dagli anni Venti al secondo dopoguerra: giornalista, drammaturgo, sceneggiatore, regista teatrale, regista cinematografico e alla fine della seconda guerra mondiale anche uomo politico. In particolare Giannini è conosciuto soprattutto come rappresentante di un genere poliziesco importato dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Esaminando alcuni film di cui Giannini ha curato la regia e la sceneggiatura tra gli anni Trenta e Quaranta (“Grattacieli”, “L’anonima Roylott”, “Joe il rosso”) vedremo come queste pellicole abbiano avuto un ruolo non secondario in quel gioco altalenante tra demolizione del mito americano e irresistibile attrazione per alcune delle moderne forme dello stesso mito nell’Italia del ventennio fascista, inserendosi non solo nel panorama del film poliziesco italiano di quegli anni ma almeno in parte anche in quella galleria di bizzarre rappresentazioni di vita americana che, soprattutto in tono di commedia, hanno occupato uno spazio non trascurabile all’interno della produzione cinematografica dell’epoca. Si tratta, come avremo modo di dimostrare, di un piccolo ma significativo tassello nella storia culturale delle relazioni euro-atlantiche e, nello specifico, nella storia alquanto contraddittoria dell’immagine dell’America divulgata durante il fascismo.

PANDEMIA E OLTRE: STATICITÀ E MOVIMENTO NELLE USCITE CINEMATOGRAFICHE POST LOCKDOWN di Paola Brunetta

Il 26 aprile hanno riaperto le sale cinematografiche in Italia dopo un periodo in cui tutto è stato fermo, piattaforme digitali a parte; naturale quindi, dovendo isolare un tema, concentrarsi sul rapporto tra staticità e movimento, riflessione ed energia pulsante, a partire dall’immobilità che noi tutti, e anche il cinema nei suoi vari aspetti, abbiamo subito in questa seconda fase di chiusura delle sale.

Il presente saggio andrà a considerare, in termini impressionistici piuttosto che “razionali”, alcuni film che, tra quelli usciti dal 26 aprile ad oggi (giugno 2021), meglio rappresentano l’energia e il movimento del corpo, quindi anche dell’anima, e altri che rappresentano invece l’immobilità collegata, o collegabile, al tempo di pandemia che stiamo vivendo. Film che veicolano gioia, energia, passione… fisicità, sensualità… film da gustare, appunto, con i sensi aperti piuttosto che intellettualmente, anche per le atmosfere che creano, per i “mondi” in cui fanno entrare; e film che, al contrario, rappresentano la staticità, il silenzio, la chiusura anche solo per una scena, un aspetto, un elemento.

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

INIZIATIVE IMPORTANTI AL 71. ITALIA FILM FEDIC di Paolo Micalizzi

Autori ed ospiti importanti al Festival di Montecatini Terme, manifestazione storica della Federazione Italiana dei Cineclub sin dal 1950 che da due anni la Fedic gestisce direttamente con il coinvolgimento di tutti i Cineclub Associati. Cortometraggi e lungometraggi ma anche presentazione di libri, un Focus sulla Cineteca Fedic, un Incontro con il più importante “cartoonist” italiano, Bruno Bozzetto a cui è stato conferito il Premio FEDIC alla carriera ed un Omaggio a Dante.

FESTIVAL ED EVENTI

PESARO 2021 di Paolo Vecchi

Nell’ambito del concorso della 57a Mostra di Pesaro si è scelto di attribuire pari dignità a corti e lungometraggi. La giuria ha scelto i dieci minuti del grazioso e spiritoso “Un bananero no es casualidid” dell’argentina Luiza Gonçalves. Ma il giudizio fa torto a “What Do We See When We Look at the Sky”, opera seconda del georgiano Alexandre Koberidze, solo segnalata, poema sinfonico sulla città di Kutaisi la cui dimensione poetico-fantastica rimanda alla grande tradizione dei vari Iosseliani, Abuladze, Shengelaja e Gogoberidze.

IL SATURNIA FILM FESTIVAL HA ANCHE PREMIATO MILENA VUKOTIC E LE DONNE REGISTE di Paolo Micalizzi

Premi e riconoscimenti di un Festival che quest’anno si è articolato in più appuntamenti in alcuni Borghi della Maremma, dove protagonisti sono stati l’attrice Milena Vukotic, le “Mujerese del Cinema” e gli autori della Quarta edizione del “Saturnia Film Festival, presieduto da Antonella Santarelli, di cui vengono segnalati i vincitori.

ALCUNE NOTE SU “IL CINEMA RITROVATO” di Paolo Micalizzi

Un ricchissimo programma di cui l’autore ha seguito, in due giorni, alcuni momenti importanti che qui riferisce. Tra essi, la presentazione del film “Harlem” di Carmine Gallone , di “Giochi di notte” di May Zetterling e di “Gli amori di una spia” con Mirna Loy. Ma anche “La cosa” di Nanni Moretti.

OCCHIO CRITICO

“NONOSTANTE LA NEBBIA” DI GORAN PASKALJEEVC di Tullio Masoni

Un bambino siriano di 8 anni, Mohammed, viene abbandonato sulla strada da un amico più grande. E’ raccolto da Paolo, che se lo porta a casa. Paolo e la moglie Valentina hanno da poco perso un figlio; Mohammed potrebbe sostituirlo, ma ci sono troppe, prevedibili difficoltà.

DUE OSCAR: “UN ALTRO GIRO” DI THOMAS VINTERBERG; “MINARI” DI LEE ISAC CHUNG di Paolo Vecchi

Rispetto ai numerosi film sull’etilismo,l’originalità di “Un altro giro” di Thomas Vinterberg consiste nel fatto che l’alcol apre davvero una fase tutto sommato positiva nella vita dei protagonisti. Oscar per il miglior film straniero, è una commedia che possiede un sicuro equilibrio fra tonalità amare e soprassalti comici, momenti convulsi e un tempo che si sospende sulle note della “Fantasia D. 940” di Schubert, un capolavoro che impone fatalmente la propria temperatura emotiva alla narrazione.

Lee Isac Chung è nato a Denver, ma immaginiamo che in “Minari” ci sia più di un elemento autobiografico, vista la sua condizione di immigrato della seconda generazione. Anche per chi è approdato in America negli anni della presidenza Reagan il sogno è quello, eterno quanto troppo spesso illusorio, dell’ascensore sociale. In un film che con il pudore dell’ellissi insiste su elementi simbolici crudeli, Soon-ja, la vecchia nonna, rappresenta l’elemento di giuntura tra situazioni così distanti, oltre che custode di una memoria che solo la pratica della tradizione è destinata a preservare.

THE BOYS: IT’S ONLY ROCK AND ROLL BUT I LIKE IT di Marco Incerti Zambelli

Davide Ferrario confeziona, per il suo ritorno alla fiction, una godibile commedia agrodolce a tempo di rock tra nostalgia ed ironia.

DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

VIAGGIATORI INVISIBILI. NO BORDERS. FLUSSO DI COSCIENZA DI MAURO CAPUTO di Marcello Cella

Il documentario del cineasta friulano racconta, aggirandosi lungo i sentieri sul confine tra Italia e Slovenia, il dramma dei migranti che entrano in Europa attraverso la rotta balcanica.

PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

Segnalazione – recensione di volumi su “Harlem” di Carmine Gallone, Chaplin, Nanni Moretti e Lino Banfi.

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

IL NUOVO CINEMA TEDESCO

di Marino Demata

“Andrò a fare cinema nel mio Paese, dove non esiste”.

1961. Chi pronuncia queste parole è un promettente aiuto regista tedesco, Volker Schlondorff. Siamo a Parigi e il giovane Volker è entusiasta di lavorare con grandi Autori della Nouvelle Vague del calibro di Luis Malle e Alain Resnais. Ma esprime queste amare parole nel corso di un’intervista rilasciata al redattore di una grande istituzione parigina, Les cahiers du cinema, vera e propria sede di apprendistato di tutti i giovani talenti della Nouvelle Vague. Essi sono passati attraverso l’esperienza critica, e, in certo senso, didattica della rivista in sé, ma soprattutto dell’ambiente che gravitava attorno ad essa e attorno al suo leader indiscusso Andrè Bazin.

Un articolo di Bazin sui Cahiers, oppure una discussione con lui, valeva di più della lettura di cinquanta saggi cinematografici. Si discuteva delle strade che stava imboccando il cinema innovativo e spesso alternativo che si sviluppava in Francia e c’era la consapevolezza che una nuova epoca era già nata e che gli ulteriori sviluppi sarebbero stati grandi ed impensabili. Il tema non era solo il cinema francese. Si discuteva anche di altre cinematografie e in particolare del cinema americano e degli errori della critica di quel Paese, che ha portato alla sopravvalutazione di un tipo di cinema mediocre e, ad esempio, alla bocciatura di un grande regista come Alfred Hitchcock. Questi era generalmente considerato in America come un semplice creatore di film gialli, come ce ne sono tanti. Uno dei tanti meriti dei giovani di Cahiers du cinema è stato quello di aver scoperto la grandezza, spesso del tutto ignota in America, di questo regista. E tanti altri ancora.

Abbiamo citato questo caso a mo’ di esempio. Ma, più in generale, non la cultura francese, ma quella su scala mondiale, è debitrice di tanto ai Cahiers e alla Nouvelle Vague.

Al centro di questo fervore immaginiamo come doveva sentirsi il nostro giovane aiuto regista tedesco. Convivevano in lui due sentimenti: l’eccitazione per un movimento che aveva fatto dell’innovazione il suo cavallo di battaglia, e del quale si sentiva in qualche modo partecipe. E, contemporaneamente, il rammarico e il senso di frustrazione che lo coglievano quando pensava al vuoto assoluto che aveva lasciato nel suo Paese.

Per questo possiamo comprendere l’amarezza della sua risposta, alla domanda del redattore dei Cahiers du cinema. Il Paese dove il cinema non esiste, ovviamente, è la Germania. Dopo aver conosciuto il grande cinema dell’impressionismo e dei grandi autori storici come Fritz Lang, la Germania ha visto ridursi il cinema a strumento del regime nazista e assistito alla fuga dei grandi Autori soprattutto verso l’America.

Tuttavia, se analizziamo bene l’affermazione di Schlondorff, non possiamo non notare che in essa non c’è solo lo sconforto di una realtà che, culturalmente, è come rasa al suolo. In quel verbo iniziale, “Je retournerai…” c’è la ferma determinazione di fare qualcosa in Germania, di dare il proprio contributo di intellettuale e di artista affinché la situazione cambi.

Certo non era facile. Gli ostacoli erano molti. I distributori tedeschi ormai lavoravano con i film americani, e nelle sale delle città tedesche era difficile trovare qualcosa di diverso. I pochi contributi statali andavano a ripianare i deficit di entrambi, distributori e sale. Non erano proprio previsti contributi ad autori tedeschi. Merce diventata sempre più rara col passare del tempo. La critica cinematografica, che a Parigi aveva dato molta soddisfazione a Schlondorff, era quasi inesistente, Per ripartire, il cinema tedesco aveva bisogno del verificarsi di molte circostanze, che non sembravano essere all’orizzonte.

Oberhausen

Oberhausen è una piccola città tedesca di poco più di 200.00 abitanti, situata in una delle zone più densamente popolate d’Europa, a soli 30 km da Düsseldorf. Sembrerà strano, ma lì ogni anno, dal 1954, si celebra il più importante Festival internazionale di film corti di tutta la Germania. Effetto di strane congiunture, le stesse che in certo senso hanno fatto di Clermont-Ferrand il più importante Festiva di corti della Francia e che hanno determinato che, nel piccolo villaggio di Giffoni Valle Piana, a mezz’ora da Salerno, si celebri da 51 anni il più importante Festival di film corti d’Italia.

Ma Oberhausen è importante non solo per la sua meritata fama di principale festival internazionale di corti in Germania, ma anche perché, nel 1962 successe qualcosa di importante e di inaspettato. Qualcosa che, in qualche modo, e se ce ne fosse bisogno, testimonia, ancora una volta la vitalità di quel mondo semi-sotterraneo costituito dai film corti.

Siamo al 28 febbraio e un gruppo di 22 giovani e giovanissimi autori dei film corti in concorso, senza alcun preavviso, legge alla platea un programma-manifesto che ha come proprio focus la rinascita del cinema in Germania! Non si può negare il grande valore di questo avvenimento, che non può essere considerato semplicemente il gettare una pietra in uno stagno, ma, piuttosto, il vedere da lontano un fulmine che preannunzia l’arrivo di un temporale.

Sì, è vero, c’è del velleitarismo e del dilettantismo in quel manifesto. È vero che gran parte dei giovani estensori si dispersero. Non li ritroveremo mai più nelle pagine della storia del Nuovo Cinema Tedesco (che chiameremo d’ora in poi NCT). È anche vero che sono pochi gli Autori che si faranno strada nel nuovo corso. Ma non insignificanti. Tra i firmatari ci sono due futuri mostri sacri del NCT, Alexander Kluge e Edgard Reitz. E’ anche vero che i firmatari non formarono mai un vero e proprio gruppo. Né di gruppo si può parlare a proposito degli anni successivi. Se una delle fonti di ispirazione più evidente dei cineasti del NCT è la Nouvelle Vague, è indubbio che in quest’ultima l’idea di gruppo esiste, eccome! Esiste in Francia l’idea di avere una comune matrice, individuabile soprattutto ne Les cahiers du cinema e perfino fisicamente localizzabile nei locali della Cinemateque, vero tempio del nuovo cinema.

Eppure, anche se sono vere tutte queste osservazioni, sono personalmente in disaccordo con la generica svalutazione del lavoro dei redattori del manifesto di Oberhausen. A me sembra abbastanza chiaro il motivo: la situazione del cinema e, più in generale, della cultura in Germania era così arretrata, come annichilita durante e dopo gli anni del nazismo, che Oberhausen operò come una sorta di sussulto, di risveglio improvviso. Se ne accorsero soprattutto gli avversari, i tradizionalisti, il ceto affarista che prosperava sulla assenza di un cinema tedesco per continuare ad inondare il Paese di pellicole americane il più delle volte scadenti, o di puro intrattenimento. Non a caso gli anni successivi al 1962 sono caratterizzati dai tentativi di bloccare sul nascere ogni forma di rinnovamento e di ogni provvedimento che andasse incontro al “nuovo”, anche se disperatamente invocato.

E non si può neppure negare che, proprio dopo Oberhausen cominciò un dibattito a distanza tra molti autori del NCT. In questo dibattito trovava posto anche la questione delle differenze con la Nouvelle Vague, e cioè il non riuscire, da parte del NCT a promuovere, al di là delle emergenti creatività individuali, una creatività di gruppo.

In questo senso, uno dei primi tentativi fu palesemente sbagliato. Mi riferisco al voler fare gruppo individuando un minimo comun denominatore nella matrice del cinema espressionista tedesco e “inventandosi” una sorta di comune richiamo di tutti gli Autori al proseguimento di quell’esperienza. In un’intervista del 1978 Herzog afferma: “Molti pensano che noi abbiamo un rapporto, legami storici e stilistici con i grandi registi degli anni Trenta, con gli espressionisti. Non è così. La continuità è stata interrotta per trent’anni dopo la Seconda guerra mondiale”. (1)

L’errore di coloro che hanno semplicisticamente formulato tale ipotesi è poi diventato anche un errore di una parte della critica successiva, alla ricerca di forzate generalizzazioni. Quelli di Oberhausen si erano uniti per contare di più. Ciascuno di loro, ma non come gruppo. Ciò non sminuisce la portata storica del manifesto e del dibattito che ne seguì. Un dibattito entro il quale cominciarono presto a trovare posto fermenti sociali e politici e l’appello ad una presa di coscienza, sottolineata soprattutto da Kluge.

Viene respinta dagli Autori la tesi di un collegamento tra il NCT e il vecchio espressionismo cinematografico. Invece io credo che, come motivo unificante, che la scoperta di un comune sentire da parte degli autori vada individuata nel cinema americano autoriale – pur con i suoi limiti – assai diverso da quello che era stato fatto circolare in Germania dalla fine della guerra in poi. Gli Autori del NCT cominciarono a familiarizzare con i grandi film, di cui non c’era traccia nelle mediocrità che i distributori tedeschi propinavano per fare cassetta. E se la “scoperta della vera America cinematografica” diventerà un motivo idealmente unificante di molti nuovi registi tedeschi, esso sarà contemporaneamente anche un motivo che li collegherà agli Autori della Nouvelle Vague. I quali già da molti anni avevano aperto un fronte di discussione anche con i critici americani sulla svalutazione di grandi Autori. Clamoroso l’esempio di Hitchcock, di cui abbiamo parlato, e che veniva invece giustamente idolatrato da Chabrol e da Truffaut.

E proprio su queste basi nasce anche una forte solidarietà tra le così diverse esperienze degli Autori del NCT. Lo affermerà un Autore così atipico e “diverso dagli altri”, Wim Wenders: “Fin dall’inizio c’è stata una sorprendente solidarietà fra noi…Credo che nessuno di noi avrebbe potuto sopravvivere né arrivare dove siamo arrivati senza questa solidarietà, anche nella produzione e nella distribuzione.” (2)

Oberhausen 2

Dunque il manifesto di Oberhausen non è stata cosa inutile e lo hanno ben capito soprattutto gli avversari, i conservatori, le burocrazie governative, i nemici di ogni voce innovativa, che, secondo loro, doveva essere del tutto soffocata. E allora alcuni dei nuovi registi cominciano ad aprire gli occhi e a pensare che, dopo tutto, Kluge nel ’62 aveva avuto ragione. La sua lungimiranza lo aveva portato ad affermare che senza una lotta politica e sociale non si sarebbe andati da nessuna parte.

Alla metà degli anni ’60 molti giovani registi cominciano a capire chi è il nemico e dove si trova. Cominciano a comprendere che per andare avanti non basta fare un bel film, ma occorre anche sporcarsi le mani con i fattori economici e politici e verificare chi è che controlla la distribuzione e il mercato. A che serve fare un bel film se non viene distribuito? Se le leggi non incoraggiano le nuove voci innovative del cinema?

Dalla piena comprensione della situazione nascono lotte e petizioni che finalmente obbligano il Governo a dare vita a un “Consiglio del giovane cinema tedesco” (Kuratorium Junger Deutscher Film), per cui vengono stanziati cinque milioni di marchi destinati a finanziare le opere di giovani esordienti, purché provvisti di un soggetto, di un produttore e di un piano di lavorazione.

La legge suscita le proteste dei conservatori. Ed ecco che il Governo, vara, in maniera molto subdola, una nuova legge, che, col pretesto di aiutare il nuovo cinema, in realtà ne soffoca sul nascere le nuove istanze rinnovatrici. La nuova legge, infatti, stabilisce una tassa sui biglietti di ingresso, dai cui proventi si dovrebbero ammodernare le sale. Ma poiché l’80% delle sale appartiene alle major americane, ecco che tale operazione si rivela un’altra beffa per gli innovatori e un poderoso aiuto per i soliti conservatori.

Ma la miccia è ormai accesa e non potrà essere più spenta. Nel 1965, l’annuale kermesse ad Oberhausen diventa il teatro di proteste contro i conservatori, anche se, ancora una volta, i nuovi registi si presentano non solo in ordine sparso, ma anche con laceranti divisioni al loro interno. Un gruppo di giovani autori di cortometraggi stila addirittura un contro – manifesto che definisce i “ribelli di Oberhausen matusa, parrucconi, e autori di opere che falsificano la realtà”. Costoro sono del tutto fuori tempo e non si sono accorti che intanto si faceva avanti un nuovo gruppo di registi i cui nomi diventeranno presto molto familiari in Germania. Si chiamano Fassbinder, Herzog, Schroeter, i quali fonderanno una casa di produzione, la “Filmverlag der Autoren” nel 1971. E non si sono resi conto che è uscito intanto il primo capolavoro del NCT, “I turbamenti del giovane Torless” di quel Volker Schlondorff, che, ritornato “dove il cinema non c’è”, ha dato prova che il cinema in Germania può esserci. Eccome!

“I turbamenti del giovane Torless”

Il film ci porta all’inizio del secolo, all’interno dell’impero austro-ungarico. Torless, per decisione della famiglia, viene portato in un collegio asburgico per completare la sua fase educativa. Fa amicizia con due coetanei, Reiting e Beimberg. Una notte l’allievo Basini, per poter pagare un debito di gioco nei confronti di Reiting ruba dei soldi nell’armadietto di Beimberg. Una volta scoperto, implora di non essere denunciato ai superiori.

La moneta di scambio per questo favore sarà però molto pesante: dovrà sottomettersi completamente ai voleri di Reiting e Beimberg, ai quali si affianca anche Torless, più che altro per curiosità e per vedere come andranno a finire le cose. Anche se, in un primo momento, avrebbe voluto che Basini fosse denunciato alle autorità del collegio.

Da questo momento in poi, però, l’atteggiamento di Torless sarà quello di osservare lo svolgimento degli eventi e ricavare alcuni principi da tale esperienza. In altri termini, pur non condividendo le violenze fisiche e psicologiche che si scatenano sul povero Basini, Torless è pienamente consapevole di poter trarre alcuni utili insegnamenti e principi.

La figura più complessa e proprio quella di Torless, perché la sua ripulsa per le violenze che un giovane studente come lui è costretto a subire, viene smorzata dall’interesse verso lo sviluppo che potrà avere la storia alla quale assiste. È uno scenario nuovo e inconsueto: verificare cosa può portare un uomo a rendersi completamente schiavo di altri. E soprattutto, davanti agli insegnanti, Torless cerca di spiegare cosa gli è rimasto di quella storia di degrado e di violenza: “L’uomo non viene creato una volta per tutte buono o cattivo, ma cambia continuamente. Ma se indifferentemente ci è dato essere carnefici o vittime, tutto è possibile allora. Non esiste un muro tra un mondo buono e uno cattivo…Anche persone normali possono fare cose orribili… Ciò che sembra terribile e così inconcepibile, succede e basta.”

Quest’ultima frase, che abbiamo citato integralmente è una chiara allusione al fenomeno del nazismo e come esso sia stato tollerato, se non esaltato, in una ampia parte della popolazione in Germania. Questo fa del film una sorta di pamphlet retrospettivo, con una spiegazione socio-filosofica che l’Autore fornisce per bocca di Torless.

Tutto questo basta per fare de “I turbamenti del giovane Torless” un film completamente diverso da qualsiasi altro film mai uscito in Germania, almeno da oltre 30 anni. Un film tratto da una storia scarna e semplice (dal romanzo di Musil), che sollecita però alla riflessione ed anche ad una certa dose di angoscia nello spettatore.

Siamo già nel cuore del Nuovo Cinema Tedesco.

La definitiva affermazione negli anni ’70.

All’inizio degli anni ’70 proseguono i riconoscimenti e i premi ai nuovi Autori tedeschi. Ma quasi sempre premi ed elogi vengono raccolti all’estero e mai in patria, dove gli ostacoli al nuovo continuano ad essere troppi. Pochissimi film riescono ad ottenere in Germania una regolare distribuzione. La verità è che all’estero il NCT viene considerato ormai un fenomeno importante come lo è stato la Nouvelle Vague. Una strada che molti autori percorrono per aggirare gli ostacoli incontrati in Germania è quella delle cooperazioni internazionali. Le quali presentano molti vantaggi, anche se talvolta costringono a compromessi di carattere commerciale. Inoltre, il trovare ciascun Autore la strada di una cooperazione internazionale in Paesi diversi accentua l’individualismo del gruppo.

Saranno, invece, i fatti ad assemblare, in certo modo, il gruppo. Ci avviciniamo a sempre più accentuate inquietudini della società e ai cosiddetti “anni di piombo”. Le proteste, i fatti e la storia forniscono nuovi importanti soggetti e progetti. Si arriva addirittura ai film collettivi, dei quali i più significativi saranno “Germania in autunno” e “Der kandidat”. L’impegno civile di fatto si fa strada nei soggetti utilizzati dal NCT. In questo quadro come non ricordare film come “Il coltello nella testa” e “Anni di piombo”?

Alla fine degli anni ’70 il NCT è diventato famoso in tutto il mondo. “Il tamburo di latta” di Schlondorff vince la Palma d’oro al Festival di Cannes. Un riconoscimento impensabile fino a qualche anno prima. E che dire di opere come “Il matrimonio di Maria Braun” di Rainer Werner Fassbinder, amatissimo in America e in tante altre parti del mondo? Hanna Shygulla, Bruno Ganz, Rudiger Voger diventano attori sulla bocca di tutti. E registi come Wim Wenders ed Herzog e Fassbinder sono ovunque seguitissimi.

Cresce dunque il filone legato ai problemi della società e, accanto ad esso, proprio come in Inghilterra a proposito del Free cinema inglese, nasce anche un nuovo rapporto fra letteratura e cinema, che produrrà effetti positivi insperati.

GLI AUTORI

Werner Herzog.

L’enorme quantità degli Autori e il loro rilievo qualitativo, sono due ostacoli insormontabili per chi, come noi, voglia tracciare una rapida sintesi del fenomeno del NCT. Gli Autori di valore sono tanti ed ognuno di loro meriterebbe un capitolo o un’analisi almeno delle proprie opere più significative. All’estensore di queste note non resta altro che dare successivi appuntamenti per continuare questo entusiasmante lavoro. Per il momento ci limitiamo ad alcuni Autori e ad alcune loro opere, pur pienamente consapevoli che ogni scelta potrà essere considerata arbitraria e parziale.

Tra i motivi che accomunano alcuni degli Autori troviamo il tema del viaggio, che, a volte, si coniuga con quello dell’avventura e della fantasia. È il caso di Werner Herzog e del suo “Fitzcarraldo”.

Ci sono molti film di Herzog migliori e di fattura superiore rispetto a “Fitzcaraldo”. Noi abbiamo scelto questo film per esemplificare l’opera di Herzog, perché si tratta, in ogni caso, di un film unico e di una singolare realizzazione della fantasia (o, se volete) della pazzia di un visionario. E qui si lascia volutamente nell’ambiguità, di cui il cinema in generale è pieno, il problema e la domanda se la pazzia è quella del personaggio, Brian Sweeney Fitzgerald, ovvero “Fitzcarraldo” per gli indiani e gli spagnoli che abitano il suo angolo dimenticato dal Sud America, o la pazzia è del regista.

Vediamo prima la follia del personaggio, magistralmente interpretato da Klaus Kinski, che, a sua volta, aggiunge la propria follia al personaggio. Fitzcarraldo è appassionato per l’opera e la voce di Enrico Caruso. Lavora in una fabbrica di ghiaccio e sogna. Sogna di costruire un teatro dell’opera nella Giungla e di far venire Enrico Caruso a cantare lì. È un piano folle. Ma forse più folle ancora è il modo da lui concepito per realizzarlo. Un fiume non lontano da quello sul quale vive Fitzacarraldo, offrirebbe la possibilità di raggiungere migliaia di potenziali clienti. Il problema è uno solo: occorrerebbe spostare la nave che si trova attualmente sul fiume dove Fitzcarraldo risiede, all’altro sistema fluviale. E quale è il modo migliore per effettuare questo spostamento? Tirare, con l’aiuto di ingegnosi rulli e funi e con la mano d’opera degli indigeni, la nave da un fiume all’altro superando le montagne che si trovano in mezzo.

È il sogno di una soluzione folle alla quale Fitzcarraldo crede. Ma – e qui sta la seconda e più grande follia – ci crede anche Werner Herzog. Se il suo personaggio non ce l’ha fatta, Herzog nella realtà vera e senza alcun trucco cinematografico, intende spostare la nave, farle scalare le montagne e portarla nel bacino dell’altro fiume. E, naturalmente filmare con totale realismo, questo strano e assurdo viaggio. Nel film non ci sono trucchi o effetti speciali, non ci sono, naturalmente, scene girate al computer o altro del genere. Ci sono ingegneri pagati dalla produzione che hanno ideato il sistema per la scalata e centinaia di indios che tirano la nave sulla montagna.

C’è da aggiungere che il film non è solo follia del personaggio e follia del regista, ma è anche un film spettacolare e pieno di vedute maestose e meravigliose. Il viaggio che compie Herzog è innanzitutto un viaggio sognato fin nei suoi dettagli. È il sogno di un visionario che vuole concretamente realizzare l’audace e impossibile progetto che il suo personaggio ha immaginato, dandogli immagini, pellicola e autenticità.

Wim Wenders

Due parole chiave potrebbero riassumere il mondo cinematografico di Wim Wenders: l’America e il viaggio. Due parole e due concetti che frequentemente si intersecano, si accavallano. Il cinema americano e, più in generale, l’America, sono il vero punto di partenza del cinema di Wenders. Un punto di partenza, ma non di arrivo.

La cultura cinematografica americana – e l’America in generale – non è mai idolatrata. Piuttosto appare allo spettatore attento, come una sorta di guado da attraversare necessariamente. Per Wenders non si può fare a meno del cinema americano, se si vuole portare avanti un progetto nuovo, originale.

“Il cinema americano – afferma Filippo D’Angelo nel suo celebrato saggio su Wenders – viene assunto col valore di una norma da infrangere, di un modello non da imitare ma da riattraversare interamente per negarlo e liberarsene. Facendo ricorso ad una tematica fondamentale della sua poetica, si può dire che Wenders , attraverso i suoi personaggi, compie un lungo viaggio di liberazione e di ricerca nelle pieghe del cinema del passato, di volta in volta schizofrenico e disancorato in “La paura del portiere prima del calcio di rigore” del 1972, disilluso e disponibile in “Alice nelle città” (1973), lucido e disperato in “Falso movimento” (1975), desideroso di un cambiamento in “Nel corso del tempo” (1976), maturo e consapevole in “L’amico americano” (1977)” (3).

E, accanto all’America, c’è il tema del viaggio. Che per Wenders sia un punto fondamentale ed una vera e propria parola chiave della sua filmografia è dimostrato anche dai titoli dei suoi film, che fanno quasi sempre riferimento a luoghi specifici, oppure al viaggio verso determinati luoghi: da “Alice nelle città” a “Falso movimento”, a “Paris, Texas” a “Lisbon story”, a “Il cielo sopra Berlino”, per non parlare poi di “Fino alla fine del mondo”, che rappresenta forse la summa dei concetto di viaggio in Wenders.

Ci fermeremo solo sui film che giudichiamo più significativi in rapporto ai due concetti centrali che abbiam individuato nel regista, l’America e il cinema americano da un lato, e il viaggio dall’altro lato. Che sono poi i film del primo periodo: un viaggio cinematografico che parte dall’America sulle coste della Virginia in “Alice nelle città”, e si conclude sempre in America, nel Texas di “Paris, Texas” e nell’incontro col grande Sam Shepard.

“Alice nelle città” (1974)

L’inizio è America. Il giornalista di Monaco Felix Winter (Rudiger Vogler) scatta alcune foto su una spiaggia della Virginia con la sua Polaroid. Arriva a New York in auto e litiga col suo agente per non aver svolto il compito assegnatogli, cioè fare un servizio sul paesaggio americano. Felix nemmeno risponde. Vuole andare via. Ritornare in Germania. All’aeroporto viene a sapere di uno sciopero che blocca tutti i voli per la Germania Ovest e riesce a trovare un biglietto per Amsterdam. All’aeroporto Felix conosce la tedesca Lisa e sua figlia Alice. I tre restano insieme fino al mattino seguente, allorchè Lisa comunica a Felix di non poter più partire e gli affida Lisa, dandogli un appuntamento dopo due giorni ad Amsterdam, che non rispetterà.

Questa è la premessa che fa scattare due elementi: la formazione della strana coppia formata da Felix e Alice, e il viaggio, prima in aereo, ma poi soprattutto in treno lungo varie destinazioni della Germania alla ricerca del luogo di residenza di Alice. In questa ricerca Felix si deve necessariamente affidare ai ricordi visivi di Alice. Da notare che, quasi simbolicamente, “Alice nelle città”, e con esso tutta la cosiddetta trilogia del viaggio, nasce in America, da dove Felix vuole precipitosamente andare via. Diciamo simbolicamente perché l’esigenza del viaggio nasce proprio in una realtà, gli Stati Uniti, dove i viaggi e gli spostamenti sono la regola e dove esiste un patrimonio letterario di romanzi basati sui viaggi, da Marc Twain fino a Keruac e alla Beat generation. Per non parlare poi di un vero e proprio genere cinematografico nato in America, il road movie. D’altra parte, anche la Germania è la patria di grandi viaggi reali e a un tempo letterari. Basta pensare a Goethe e al suo Wilhelm Meister, che ispirerà Wenders e il suo sceneggiatore Handke al secondo film della trilogia del viaggio “Falso movimento”.

Dunque il destino (il caso?) che fa incontrare all’aeroporto Felix con Lisa e Alice, crea il vero stacco narrativo del film. Inizia una nuova storia che non finirà più e si nutrirà dell’attraversamento delle tante città tedesche di cui parla il titolo del film. E, nello stesso tempo, il rapporto che pian piano diventa complicità tra Felix e Alice, restituisce a Felix una dimensione più umana, nutrita di quella spontaneità che solo il mondo infantile sa promettere e procurare.

È stato detto che Alice è la metafora del cinema. Come non essere d’accordo? Questo significa che Wenders sente l’esigenza che il cinema riconquisti la sua originaria purezza descrittiva, proprio come Felix si è riconciliato con la sua stessa vita dopo aver trascorso alcune giornate “di viaggio”(!) con Alice: grazie ad Alice, Felix ritrova la possibilità di una diversa e rinnovata visione delle cose e del mondo.

In tutto questo c’è però un elemento disturbante: la televisione che assale i protagonisti ovunque, nella sala di attesa dell’aeroporto, in albergo, nelle varie realtà della Germania che attraversa. Fino alla simbolica distruzione di un televisore nella stanza del motel.

Per tornare al nostro tema principale, non si può non affermare che Alice nelle città è stato quello che oggi chiameremmo uno spot straordinario per il NCT. Il film avrà un successo strabiliante. Il NCT c’è ed è vivo. Ha molto da raccontare ed ha tanti protagonisti, tra i quali Wenders ha un ruolo di primissimo piano.

“Falso movimento” (1975)

Con “Alice nelle città” abbiamo visto come il cinema di Wenders riproduce continuamente il senso del movimento e del viaggio. Dai soggiorni americani Wenders porterà con sé un’idea di cinema, che non abbandonerà mai. Il cinema come descrizione del movimento e movimento in sé stesso. D’altra parte, il Road movie è un genere che ha prosperato in America regalando grandi capolavori. E in questo “movimento” del cinema americano c’è la riproduzione di una nazione che è nata attraverso il continuo progressivo movimento verso Ovest: il mito del West da raggiungere e una frontiera che si sposta continuamente come un elastico, nella misura in cui nuovi territori vengono annessi. Nella consapevolezza che solo il mare della California potrà fermare questo movimento.

Ma il road movie di Wenders è decisamente diverso da quello americano: esso più che nutrirsi di fatti e di eventi, si nutre di idee e di emozioni e, in una parola, di psicologia. Siamo infatti, non dimentichiamolo mai, all’interno di un grande movimento cinematografico, cui Wenders ha dato un grande contributo, che è il NCT. Un movimento nel quale il cinema, a trent’anni dal disastro della guerra mondiale, si interroga su cosa sia la Germania, come possa superare il proprio passato e cosa vorrebbe diventare.

Tutto questo è leggibile in “Falso movimento”. È un film che, programmaticamente, vuole essere un’opera di formazione, data la sua matrice letteraria, il “Wilhelm Meister” di Goethe, rivisitato a quattro dalla sceneggiatura dello stesso Wenders e dell’amico scrittore Peter Handke.

Wilhelm (Rüdiger Vogler) sente dentro di sé l’aspirazione a scrivere, ma sente anche l’angustia del piccolo paese del nord della Germania nel quale si trova e la pressione di una madre possessiva. Fino a che quest’ultima comprende che il figlio ha bisogno di mettersi in movimento per conoscere nuove realtà. Gli mette in mano un biglietto ferroviario per Bonn, ma in realtà il viaggio di Wilhelm si concluderà molto più a sud, ai confini con l’Austria.

Nel corso del viaggio, in treno, fa la conoscenza di un anziano affetto continuamente da epitassi nasale, Laerte (Hans Christian Blech), che si rivelerà un ex nazista (“qualche volta ho anche aiutato degli ebrei”) e da sua figlia Mignon (Nastassja Kinski), un tipo strano, muta, impegnata soprattutto in giochi da illusionista.

Alla piccola compagnia si aggregheranno presto un’attrice, Therese (Hanna Schygulla) e poi un aspirante poeta austriaco. Wilheilm sembra trarre profitto da una compagnia così variegata, per ricavare ispirazione dalle loro vite e dai loro pensieri, come materia per un romanzo. Ma è soprattutto la sosta presso la casa di un industriale (Ivan Desny), dove l’intera compagnia trascorrerà la notte, che gli offre molti spunti positivi.

L’industriale, infatti, che da poco ha perso la moglie e che medita di suicidarsi, accortosi dell’interesse di Wilhelm per la sua storia, si lascia andare ad una serie di considerazioni sulla mentalità dei tedeschi in quel momento che considera il crocevia della storia. Il colloquio tra l’industriale e Wilheilm è uno dei momenti chiave del film. L’industriale è la coscienza di tutto quanto di negativo è presente nella Germania, dove le persone vengono da lui definite “anime morte che errano per i supermercati”. Eppure, il “movimento” di tutti i personaggi di quella strana compagnia si rivela il primo dei falsi movimenti di cui ci parla il titolo del film.

“Falso movimento” è un film incredibile: la storia di un gruppo di persone che viaggiano attraverso la Germania senza riuscire a conoscersi reciprocamente, ma senza neppure riuscire pienamente a conoscere sé stessi. L’allontanamento di Wilheilm dalle altre persone è un allontanamento da persone a cui non si è mai avvicinato.

Dunque, siamo al secondo film sul movimento e sul viaggio. Ma c’è un aspetto che va sottolineato e che è fornito dall’aggettivo “falso”, che per la prima volta Wenders abbina alla sua parola chiave “movimento”:

c’è in realtà una falsificazione che corre lungo tutto l’arco della storia del film e che coinvolge tutti i personaggi. Smascherare questa falsificazione, andare a fondo nei personaggi, sarebbe stato il compito dell’aspirante scrittore, che, in questo, miseramente fallisce.

“Nel corso del tempo”

Purtroppo il corso del tempo è tiranno e ci impedisce di soffermarci su tutti i film di questa grandiosa e irripetibile stagione di Wim Wenders e del suo eccezionale contributo dato al NCT.

Ci soffermiamo brevemente su questo film bellissimo, un bianco e nero in stile documentaristico, che tratta della nascita di una sincera amicizia tra due uomini e della assenza e mancanza di una donna nelle loro rispettive storie. Ma tratta anche del cinema. È metaforicamente e realmente un film sul cinema. Uno degli amici, infatti, fa di mestiere il riparatore di macchine per la riproduzione dei film e l’altro si appassiona a tale lavoro. Dunque, come sempre, emerge l’amore di Wenders per il cinema, inteso nella sua genuinità, nella sua naturalezza. Del cinema della spontaneità inventiva ne fornisce lui stesso l’esempio per il modo col quale sta creando e sviluppando il film “nel corso del tempo”. Infatti, Wenders non ha una sceneggiatura già preordinata. Il film che sta girando è un work in progress. Egli racconterà: “Ho deciso di realizzare un film di viaggio in cu potessi inserire a mia completa discrezione ciò che via via mi veniva in mente e in cui avessi la libertà di inventare la storia man mano che avvenivano le riprese. Un film che, girata la prima metà, potesse diventare ancora del tutto diverso.”

È già chiaro da queste brevi notazioni, che moltissimi sono i motivi e i temi rintracciabili in questo ennesimo capolavoro. Ma poiché ci siamo lasciati guidare, finora, dal tema del “movimento”, del viaggio, soffermiamoci solo per un attimo su quello che è il movimento in questo film. I due amici girano per molte città dove c’è da riparare qualche proiettore o cambiare le lenti ai vari strumenti per far funzionare lo spettacolo e consentire il punto tanto atteso e desiderato nei vari paesini, la proiezione de film.

Ma in questo girare in auto in varie realtà, i due amici si trovano a “circumnavigare”, per così dire, i confini della Germania Ovest con la Repubblica Democratica Tedesca. Non è mai esplicitato uno sguardo doloroso ai punti di confine tra le due Germanie. Non è necessario perché esso è nelle cose in sé. Dovremo attendere “il cielo sopra Berlino”, perché venga in qualche modo esplicitata e “lamentata” la condizione di separatezza delle due Germanie, delle due Berlino. È però significativo questo ritorno frequente al tema del confine, della terra e della strada che finiscono con delle barriere che non ti permettono di andare al di là. Né di vedere se non pochi metri di “terra di nessuno”.

È significativo che “Falso movimento” finisca proprio al confine tra Germania e Austria, allorché Wilhelm si reca sulla vetta più alta della Germania. È come se sempre, se si sceglie il viaggio come modalità di vita e di ricerca dell’arte e di se stessi, si debba avere a che fare con la frontiera. Che è una sorta di entità con la quale i due amici devono fare i conti. La frontiera è l’altrove che per il momento non è possibile raggiungere, ma che esiste comunque. È l’Altro da noi, che non è disperazione. Al contrario è speranza, è utopia e garanzia di un diverso al quale noi stessi possiamo attingere. Se ha tutti questi significati è chiaro che la frontiera diventa un luogo misterioso e magico ad un tempo. Un luogo a volte evocatore di dolore. Ma anche un luogo dotato di un grande fascino.

L’America arriva in Germania: “L’amico americano” (1977)

Con “L’amico americano”, che ha come scenario Amburgo e la sua periferia, Wenders prende il mondo americano, rappresentato da Dennis Hopper, e lo porta in Germania. Qui ci descrive di nuovo una storia di amicizia al maschile, che sembra il prolungamento e l’approfondimento di “Nel corso del tempo”.

Lo spunto gli viene da una fonte letteraria, il romanzo della grande scrittrice Patricia Highsmith “Ripley’s game”, che aveva già ispirato Hitchcock con “Delitto per delitto” e Renè Clement con “Delitto in pieno sole” con Alain Delon.

Ci saranno in seguito altre versioni tratte dal medesimo romanzo, che ha dunque affascinato molti registi e produttori, ma questa di Wim Wenders è unica ed è una delle grandi opere del NCT in generale. Un film che ha un’originalità e un registro tutti wendersiani. La prima originalità di fondo consiste nel collocare i due protagonisti in due mondi assolutamente diversi, quello classico tedesco, compassato, pieno di regole e tradizioni, e quello americano, spregiudicato, sregolato, aperto al nuovo e al rischio. Due mondi interpretati dai due protagonisti dai quali non è certo impossibile intravedere la metafora di due differenti cinematografie alle quali Wim Wenders è costantemente attratto, come tra due poli.

Alle prese però col genere noir, che in America ha profonde radici, Wenders come si comporta? Il regista tedesco non ci pensa due volte a ribaltare e rovesciare i segni e le funzioni degli stereotipi narrativi del genere poliziesco: “I luoghi e le figure del cinema classico (i gangster, le pistole, gli omicidi, i frequenti cambiamenti di ambientazione) sono puri segni convenzionali, espedienti retorici che perdono il loro fascino perché raffreddati dal distanziamento della rivisitazione intellettuale” (4)

Le modalità stesse dell’omicidio, che ritorna per ben tre volte nel film, sono spiazzanti e assolutamente non in sintonia col genere classico, dal quale Wenders prende apertamente, e con abbondanti dosi di ironia, le distanze.

Jacques Fresnais sostiene che “L’amico americano” è un intrico di indizi e di tracce, come amano scoprirne i criminologi, ma che moltiplicano all’infinito le piste possibili”. E la prima pista è offerta dal titolo stesso del film, un titolo che può essere letto, come suggerisce lo stesso regista, anche in senso ironico: cioè l’improvvisa ed inaspettata amicizia tra due esseri assolutamente eterogenei e distanti, abitanti di due mondi e addirittura due continenti diversi, eppure attratti l’uno all’altro dalla comune segreta paura della morte, che è anche angoscia dello stare al mondo. Jonathan (Bruno Ganz), il modesto corniciaio di Amburgo, che ha avuto dal destino una grave malattia, i cui contorni vengono artatamente aggravati da Ripley (Dennis Hopper) non accetta del tutto la sua condanna a morte lenta. Vede in Ripley quello che manca a lui: la spregiudicatezza e l’intraprendenza, mentre Ripley sembra attratto dalla tranquillità familiare che caratterizza la vita del corniciaio. Logico che tra i due si instauri un rapporto a filo doppio, e il sottile filo conduttore di questo rapporto rappresenta sicuramente una delle novità più piacevoli di questa edizione del romanzo della Highsmith, che si sostanzia in scene bellissime ove emerge “l’ambigua complicità – fatta di silenzi, sguardi, emozioni più che di parole o gesti di affetto – che lega i due nella lotta contro il comune nemico interiore.”

L’altra protagonista del film è la morte, “la regola senza eccezioni”, che è il primo titolo che Wenders avrebbe voluto dare al film, prima di pervenire al titolo definitivo, che sottolinea invece l’aspetto dell’amicizia. L’idea della morte scuote Jonathan come una “sciabolata che prima lo annichilisce, poi lo scuote da cima a fondo”. Ma anche lo spregiudicato “amico americano”, il cinico Ripley, che sembra da solo dettare le regole del suo “gioco”, in realtà è in balia della morte. Quando la missione sarà stata compiuta, i gangster saranno stati eliminati e lo stesso Jonathan sarà andato incontro al suo destino, si abbatte su Ripley un senso di vuoto e di morte che è anche smarrimento definitivo della propria identità. Non a caso Ripley dirà al proprio inseparabile registratore: “So sempre di meno chi sono io e chi sono gli altri”.

“Paris, Texas”. Di nuovo l‘America per concludere un ciclo.

A vedere (o rivedere) l ‘inizio di “Paris, Texas”, diciamo i primi cinque minuti, rimani come folgorato, annichilito. Il deserto della parte sud degli Stati Uniti: la scena è fatta di spazi infiniti, ma non del tutto piatti. Piuttosto costellata da picchi, sbalzi improvvisi del terreno sempre arido. Un contesto pesantemente battuto da un sole accecante che aggiunge colori vividi. Un uomo magro e tutto impolverato, con un cappello rosso da baseball, una giacca grigia e trasandata e una cravatta sbilenca. Dallo sguardo assente si coglie tutto lo spaesamento e il vuoto confusionale che si agitano nel suo animo e nella sua testa. In mano ha una piccola tanica di plastica nella quale è rimasta pochissima acqua, da non poter certo placare la sua sete.

L’uomo non parla. D’altra parte, non avrebbe in tale contesto nessuno con cui parlare. Lo spettatore però capirà presto che l’uomo non parla comunque. La sua comunicazione col mondo e con le persone si è interrotta. Sicchè, oltre che vedere le meravigliose immagini iniziali, il deserto e il volto stralunato dato in prestito al personaggio di Travis da un immenso (e forse inaspettato) Harry Dean Stanton, lo spettatore coglie il silenzio del deserto non soffocato, ma sottolineato e esaltato dalle incredibili note di Ry Cooder, che accompagneranno molte parti del film.

I soccorritori di Travis trovano nel suo portafoglio un numero di telefono, quello di suo fratello Walt (Dean Stockwell), attraverso il quale quest’ultimo può soccorrerlo dopo una silente assenza di ben quattro anni trascorsi girando nel deserto. Walt lo riconduce alla propria casa, ove Travis rivede il figlio Alex. Il viaggio in auto con Walt è un viaggio silenzioso. Ma con Alex è diverso: ben presto si ricompone l’affetto e la complicità. Padre e figlio decidono insieme di mettersi in viaggio per Houston perché hanno saputo che lì si trova Jane (Nastassja Kinski), la moglie di Travis, fuggita dopo la nascita di Alex da un matrimonio che lui ha gradatamente trasformato in una prigione.

Travis ritroverà Jane: lavora in un Peep show. Ci saranno fra loro due lunghi colloqui. Separati da un vetro, secondo le regole di questi locali creati per chi ama guardare una donna spogliarsi senza essere visto, e parlarle con voce distorta dall’interfonico, perché non possa in alcun caso essere riconosciuto. Un po’ metafora del cinema che è il regno del voyerismo assoluto, dell’occhio della camera e dell’occhio dello spettatore. Due colloqui intercorrono tra Travis e Jane. Nel corso del secondo colloquio lui descrive l’afflizione del proprio matrimonio, i suoi errori e il suo amore per lei, fermandosi su una serie di circostanze che lo rivelano. Jane ha capito e si commuove. Lui è lì per restituirle il figlio. Le ultime parole di Travis sono un indirizzo e il numero di una stanza, ove Jane potrà riabbracciare Alex.

Film-capolavoro e vera conquista dell’America da parte di Wenders dopo una serie di tentativi che lo avevano lasciato insoddisfatto e deluso. L’idea di un film del genere era nata dalla lettura di alcuni lavori del suo fido sceneggiatore tedesco Handke. Ma la svolta alla realizzazione del film gli è offerta dalla conoscenza e poi collaborazione con Sam Shepard, già all’apice della sua bravura come scrittore teatrale e sceneggiatore, che ha girato le spalle al sogno americano e al mondo degli eroi. I suoi personaggi sono infatti sempre problematici, rapporti umani difficoltosi e dolorosi, i rapporti con le cose e con i luoghi mai conciliativi. In genere i luoghi sono fatti per andare via e non per stare.

Riconosciamo Shepard nei due colloqui tra Travis e Jane, separati dal vetro e dalle regole del Peep show. Ritroviamo in quei due colloqui la grande capacità del drammaturgo di cadenzare di volta in volta, attraverso le battute, la curiosità, e poi la meraviglia e lo stupore e poi la commozione di Jane, mentre Travis, con voce rotta dall’emozione, porta avanti con meticolosa calma la sua storia, che è poi è la loro storia. Storia di fallimenti, di dolori e di solitudini.

La grande fortuna di Wenders con “Paris, Texas” si identifica con la sua capacità di unire la propria bravura e ispirazione registica con la genialità e la pulizia dei dialoghi di Sam Shepard, col languore della musica di Ry Cooder, con gli splendidi colori di Robby Muller, in un mix talmente straordinario, che non riusciamo ad immaginare il film senza uno di questi collaboratori.

Con “Paris,Texas” Wenders ripercorre anche la tematica del viaggio. Quanti viaggi ci sono nel film? C’è il viaggio senza meta, e che è un vagabondare, di Travis nel deserto, c’è il viaggio col fratello che lo ha ritrovato e lo porta a casa del suo bambino. E c’è il viaggio verso la donna, che Wenders qui finalmente pone al centro dell’attenzione. E i due colloqui tra Travis e lei costituiscono un profondo viaggio nella memoria della loro storia.

Con “Paris, Texas” finalmente Wenders ha chiuso i conti con l’America. Dopo ritornerà in Europa come dopo il compimento di una missione. Si è chiuso un ciclo che è iniziato sulle spiagge della Virginia in “Alice nelle città” e che termina nel profondo Texas. E si è chiuso il ciclo più denso di significati e di sorprese di questo straordinario regista e forse dell’intero NCT.

Il NCT e la politica: Fassbinder

Fassbinder è stato il più prolifico dei registi tedeschi ed uno dei più prolifici di tutti i tempi. In un lasso di tempo relativamente breve, visto che la morte improvvisa per una mortale overdose lo ha stroncato al solo tredicesimo anno di attività artistica, ha girato 30 film, 3 cortometraggi, film televisivi e due serial, tra i quali il famoso “Berliner Alexanderplaz”. Ha trattato, nella sua filmografia, molti temi e, attraverso di essi, è riuscito ad incarnare per molti versi, lo spirito tedesco della sua epoca, tanto da diventare ben presto il più amato in patria dei registi del NCT, e forse il regista della Germania Ovest più apprezzato e amato all’interno della cultura della Germania est. Al contrario degli altri, che il loro successo, da Herzog a Wenders, lo hanno piuttosto costruito al di là dei famosi “confini” sui quali si sofferma spesso lo stesso Wenders.

Non mancherà in lui una analisi, individuale e collettiva, sugli “anni di piombo”. Gli eventi tragici di quegli anni, culminati con la morte in carcere di Bader, Raspe e la Enslin, con tutta la sua scia di misteri e di interrogativi che si è portato dietro. Quella che spinse Theo Hinz, uno dei membri della Filmverlag der Autoren a promuovere l’iniziativa di un’opera a più mani, “Germania in autunno”, realizzato nel 1978. . Dieci sono i registi impegnati, tra i quali, oltre a Fassbinder spiccano i nomi di Alexander Kluge, Volker Schlöndorff, Bernhard Sinkel, Edgar Reitz. In quest’opera emerge, da parte degli Autori, la volontà di interrogarsi e di discutere sul difficile versante che sta attraversando la Germania. Discutere non significa, naturalmente, tracciare la linea della verità e individuare tutte le responsabilità. Sotto questo aspetto il film è una risposta polemica ai troppi silenzi e alle troppe omissioni da parte delle autorità. Ma non vuole essere a sua volta, il ritrovamento della verità!

Ma, al di là dell’opera collettiva, che rappresenta sempre un fatto positivo nell’universo tendenzialmente individualistico del NCT, alcuni degli autori si cimentano anche da soli, per avere più libertà di esporre le proprie idee sul difficile momento attraversato e neanche del tutto compiuto ancora. Sotto questo angolo visuale vanno interpretati film come “Il coltello in testa” di Reinhard Hauff, interpretato da una coppia d’attori straordinari come Bruno Ganz e Angela Winker, “Anni di Piombo” di Margarethe Von Trotta e “La terza generazione” dello stesso Fassbinder.

I dubbi e la critica di Fassbinder non riguardano solo gli anni di piombo e il mistero di tante morti sospette – specialmente quelle in carcere – ma diventano critica globale e generale alle modalità con le quali si era sviluppato il modello tedesco negli anni della ricostruzione. Sembrava, infatti, che l’interesse fondamentale fosse soprattutto la sua ricostruzione materiale, mentre veniva del tutto trascurata la ricostruzione di un tessuto connettivo, ideale e morale in una Germania, dove l’individualismo e gli interessi personali avevano la prevalenza su tutto o quasi.

Il suo cinema ha trattato i problemi della Germania attraverso le storie che ci ha presentato e quindi solo a volte direttamente, ma il più delle volte affidandosi alla metafora che lasciava trasparire in situazioni e personaggi particolari la realtà problematica dell’intero Paese.

“Lola” è uno degli ultimi film di Fassbinder ed è, come genere, un melodramma nel quale l’Autore si concede momenti di paradosso e di ironia, strappando anche sorrisi compiaciuti allo spettatore. Il film si svolge nella cittadina di Coburg nel 1957, dove il tran-tran quotidiano, che vede al centro dell’attenzione, nel corso della giornata, le attività del Comune e, la sera, i divertimenti – soprattutto il bordello di Villa Fink – viene scosso dall’arrivo di un nuovo assessore all’urbanistica: si tratta dell’integerrimo Von Bohm (Armin Muller-Sthal).

Quest’ultimo rischia di mandare all’aria il connubio tra politica e affarismo che è alla base di tutte le scelte comunali più importanti. Il sindaco infatti appare come un fantoccio nelle mani del potente imprenditore Schuckert (Mario Adorf), che sta per avvantaggiarsi di una nuova grande scelta edilizia del Comune, in assenza di ogni piano urbanistico. Ovvero: le scelte pubbliche sono smaccatamente piegate al servizio degli interessi privati. Questa volta la speculazione edilizia a vantaggio di Schuckert sembra in serio pericolo per l’operato del nuovo assessore, che in ogni caso non si fa portatore di nessuna forza politica di opposizione, ma di istanze meramente morali.

La chiave del film è una donna, Lola (Barbara Sokowa), la reginetta del bordello di Villa Frank, nella quale canta divinamente prima di intrattenere i clienti, a partire naturalmente da Schuckert, padrone della vita pubblica e privata del luogo. Il nuovo cittadino di Coburg, l’assessore Von Bohm, senza ancora conoscere la reale attività di Lola, se ne innamora perdutamente. In tal modo il furbo Schuckert saprà sfruttare a suo vantaggio questa imprevedibile situazione.

“Lola” è la riflessione sui troppi aspetti marci della vita della Germania Ovest negli anni ’50, nella quale viene implacabilmente evidenziato, con una lettura drammatica, ma anche umoristica, il binomio sesso e denaro, che rappresenterebbe il vero motore di una società più che mai in mano a Schuckert, metafora del ceto dei potentati economici dell’epoca.

E, come sempre in Fassbinder, una realtà particolare – in questo caso Coblenza negli anni ’50 – diventa spaccato e metafora delle problematiche dell’intera Germania. In questo film, come in tutto il cinema di Fassbinder, il pubblico si riconosceva, ovvero riconosceva i problemi tedeschi raccontati da un tedesco.

Radicalità politica e sociale nel NCT: Helke Sander

Se Fassbinder è stata la coscienza critica della Germania, nella quale tanti tedeschi, dell’ovest e dell’est, si sono riconosciuti, alla sua sinistra si va presto formando un movimento che pone al centro dell’attenzione le più forti tematiche sociali e politiche. La parte più radicale di questo movimento cinematografico e culturale viene espressa dall’universo femminile e si intinge di femminismo. In quest’ambito Helke Sander rappresenta una posizione particolare nel NCT, collegandosi, col suo cinema di denuncia, al vasto universo femminile delle registe, sceneggiatrici e attrici che il movimento indusse ad esprimersi e ad essere protagoniste. La sua propensione per il documentario è una scelta ideologica. La regista infatti, attraverso questo mezzo, riesce ad essere diretta e a trasmettere, quasi esclusivamente attraverso le immagini, il suo messaggio. Così come ideologica è anche la preferenza, quando si tratta di lanciare un messaggio immediato e trascinante, per il film corto in stile documentaristico.

Il film corto dal titolo strano, “Dai rapporti di guardie di sicurezza & patrol services n.1” è forse il più famoso ed è valso alla regista un riconoscimento molto significativo: l’Orso d’oro al miglior cortometraggio al Festival di Berlino.

La regista Helke Sander si affida esclusivamente alle immagini e ai suoni dell’ambiente circostante e ai lamenti del bambino piccolo che la madre porta legato al petto. L’inizio del film ci mostra i tre personaggi, la madre e i due bambini, di cui il più grande cammina tenendole la mano, in una atmosfera di totale tranquillità. Sono in prossimità della stazione, sorridono. Una donna attirata da quel bel terzetto, si ferma a scattare delle foto. Nulla sembra lasciar presagire quello che starà per accadere.

Dirigendosi in un luogo già prestabilito, la mamma solleva un palo ed entra in un cantiere con i suoi figli. Arrivata alla base di un’altissima gru, tira fuori dalla borsa un considerevole numero di copie di un messaggio scritto a pennarello sopra la pagina di un giornale. Solo il messaggio dice: “Ultimo tentativo. Se non avremo un conveniente luogo per vivere per questa sera, allora noi salteremo giù.” La donna affigge alcune di quelle copie, altre le lancerà giù durante la scalata verso la cima della gru. Prima di intraprendere la salita attraverso la scaletta di ferro, la donna assicura meglio a sé i tiranti del marsupio contenente il bambino più piccolo. L’altro bambino precede di qualche gradino la mamma, in modo che questa possa osservarlo con attenzione. Iniziano i pochi lunghissimi minuti che ci portano, passo dopo passo, ad accompagnare i tre personaggi in uno straziante pellegrinaggio col silenzio interrotto solo dagli sporadici lamenti del bimbo più piccolo e dai suoni sempre più lontani e indistinti, della città, situata ormai ai loro piedi. Ancora un attimo di sosta per lanciare gli ultimi volantini.

Le immagini parlano di storie che sono , purtroppo, comuni, e piene di grande gravità e tragicità. Ogni immagine ha una sua potenza visiva straordinaria. È cinema di protesta. È cinema militante. All’inizio del movimento non avresti mai immaginato che il NCT arrivasse a tanto.

Margarethe Von Trotta

Abbiamo dunque citato un esempio abbastanza eclatante di militanza femminile e femminista all’interno del NCT. In questo quadro, non possiamo non menzionare, sia pure brevemente, il grande talento di Margarethe Von Trotta, messo quasi interamente al servizio di cause democratiche e control e ingiustizie e iniquità della storia. Ci piace ricordare innanzitutto “Rosa L.” ritratto impeccabile di una delle grandi figure femminili del movimento socialista tedesco, Rosa Luxemburg. Altri film di grande rilievo sono “Il caso Katharina Blumm”, “Gli anni di piombo”, “Rosenstrasse”, sulla coraggiosa protesta avvenuta nella strada di Berlino che dà il titolo al film. La protesta è quella del 1943, allorchè centinaia di cittadine ariane inscenarono una protesta contro la deportazione dei loro mariti ebrei. Un episodio reale, che si concluse col successo delle donne, che riuscirono a far liberare i loro mariti.

Una tardiva riscoperta: Roland Klick

Oggi si tende a rivalutare la figura e l’opera di un autore del NCT sempre poco considerato. I suoi film sono stato addirittura etichettati come i B-Movies del NCT. La rivalutazione, anzi la vera e propria riscoperta, si deve alla ricca e intelligente piattaforma di MUBI, che riesce a presentare in esclusiva film che, probabilmente, non riusciremo a vedere o rivedere mai.

Già schiacciato dalla statura di altri Autori del Nuovo Cinema Tedesco, come Wim Wenders, Werner Herzog, Volker Schlondorff, Rainer Werner Fassbinder, Alexander Kluge e tanti altri ancora, Klick non è riuscito a ritagliarsi uno spazio proprio nella considerazione della critica, cadendo presto, e ingiustamente, nel dimenticatoio. A tutto questo va aggiunto che Klick ha subito, nel suo percorso artistico, vari incidenti, che hanno resa più amara, accidentata e complicata la sua carriera. Uno di questi riguarda il film “Deadlock” del 1970, un’opera sulla quale il regista e il suo entourage avevano puntato molto. E’ un film genere “spaghetti western” con un’ottima interpretazione di uno dei mostri sacri del NCT, Mario Adorf.

Il caso di Roland Klick è veramente singolare: è un caso cinematografico forse unico nel suo genere.

“Deadlock” fu invitato al Festival di Cannes del 1970 tra i film in concorso. Come talvolta accade in questo Festival (e in altri) la scelta non era passata attraverso i canali ufficiali, ma dall’interno del Festival stesso. Quella scelta suscitò proteste e riprovazioni da parte di chi affermava di avere i titoli per rappresentare il Nuovo Cinema Tedesco. La cosa grave è che il Festival, supinamente accolse tale protesta e revocò l’invito che era stato già recapitato a Klick. Al posto di “Deadlock” fu invitato “Malatesta”, storia dell’anarchico italiano per la regia di Peter Lilienthal.

Per giustificare la sostituzione del film di Klick, fu scomodato il carattere eccessivamente popolare di “Deadlock” e i suoi chiari riferimenti al filone italiano degli “spaghetti western”. E dunque tutti coloro che, con somma autoreferenzialità, si erano proclamati rappresentanti del nuovo cinema d’arte tedesco, trovarono pretestuosi, ma sufficienti argomenti, per farlo eliminare. Riassumendo: troppo popolare, poco tedesco, poco artistico.

Il film viene oggi giustamente rivalutato: il film ha dalla sua splendide interpretazioni dei tre personaggi principali: un grandissimo Mario Adorf, in un ruolo decisamente insolito di ex cercatore d’oro e attuale cercatore comunque di danaro, Anthony Dawson e Marqaund Bohm. Si avvale inoltre della fotografia di un notevole Direttore come Robert Van Ackeren. E infine, come sostiene il critico cinematografico di Die Welt, Friedrich Luft, nel film traspare una “poesia delle cose perdute che non sempre hanno i western classici. E Klick sa creare la tensione…conosce l’ironia , l’umorismo e perfino una certa poesia del male”.

il film successivo, “Supermarket” del 1984, esalta ancora di più le caratteristiche del regista ed ha nell’azione, spesso frenetica e irrefrenabile, la sua costante e il suo elemento chiave. Un film di azione dunque ispirato alla tradizione dei film polizieschi e noir, con grande ricerca di originalità, rispetto alla ricerca di autorialità che caratterizza gran parte del NCT. Klick volutamente non segue la tentazione del film di autore che caratterizza e in certo senso unifica tutta la prima linea del NCT. Klick si colloca spontaneamente in una seconda linea, dove si sente evidentemente più ispirato e al sicuro, e gira il “suo” cinema. Non disdegnando di sporcarsi le mani negli ambienti più luridi di una città, Amburgo, mai apparsa così sporca ed esclusivamente ritratta nei suoi quartieri a luci rosse o nelle sue realtà più infime. Il giovane Willy (Charly Wierzejewski) trascorre la sua vita alla giornata, tra piccoli furti, imbrogli e accattonaggio quando possibile.

Willy, quasi come per principio, quando vede la polizia fugge. Il che significa che noi lo vediamo in fuga nei due terzi del film. Perché fugge anche se in quel momento magari non ha fatto proprio nulla di strano? Perché ci può essere sempre un motivo per il quale la polizia lo possa ricercare e casomai incarcerare. E in effetti Willy ha ragione. Ma, sembra chiedere il regista, si può vivere in questo modo? Che vita è questa? Ma, come succede per tutti i gangster o per tutti i fuorilegge che siano, a sorreggere la vita c’è sempre la speranza riposta in un piano decisivo capace di cambiarti la vita definitivamente. Ed è proprio questo che sorregge Willy nelle sue scorribande notturne, spesso perfino alla ricerca di un posto dove dormire, che non è mai garantito dalla sua non fissa dimora. Il piano alla fine riesce ad organizzarlo. E trova anche una partner, Monika (Eva Mattes), con la quale si crea un rapporto di affetto profondo, che coinvolge anche il figlio della ragazza. E’ la speranza di un futuro insieme.

Aggiungiamo a tutto il positivo che abbiamo trovato in questo film, la sua abilità a coniugare le atmosfere e le immagini raccapriccianti con una scelta di brani musicali assolutamente perfetta di un rock che si impone con una forza acustica che, ascoltata in modo a sé stante, sarebbe eccessiva. Ma qui non lo è. Anzi le note fortissime hanno, per il pubblico, un effetto catartico e liberatorio per scelta deliberate del regista. Le note violente di Celebration, cantate da Marius Westernhagen, un autore rock amatissimo in quei tempi in tutta la Germania, aggiungono atmosfera ad atmosfera e stanno a testimoniare l’abilità del regista a curare tutti gli aspetti di questo film che è, a nostro giudizio, decisamente superiore alla media.

Conclusioni

Nel corso della trattazione di questo lavoro, abbiano fatto spesso riferimento alle possibili critiche di parzialità nella scelta degli autori e di incompletezza nella citazione dei film. Tutto vero.

A sola parziale scusante di tale critica sta la enorme, estrema complessità e varietà del NCT e il fatto che abbiamo più volte fatto riferimento agli estremi individualismi presenti e alla mancata o debole propensione a “fare gruppo” da parte degli Autori. Questo ci avrebbe obbligato a creare un capitolo per ognuno di essi e a moltiplicare il numero dei film citati e, in qualche caso, parzialmente recensiti. E non è esagerato affermare che per i primi parliamo di alcune decine e per i secondi di alcune centinaia. Ci riferiamo, ovviamente, agli autori e ai film per quali varrebbe veramente la pena soffermarsi e non a tutti quelli esistiti. La logica conclusione è una sola: il lavoro andrebbe continuato e, possibilmente, completato.

Note:

(1) M. Fontana: Intervista a Herzog, in Film und Drang, Firenze, Vallecchi, 1978, pag. 69. Citato in “Wim Wenders” di Filippo D’Angelo, Il Castoro, pag. 13.

(2) M. Fontana – cit. pag 165

(3) Filippo D’Angelo: Wim Wenders, ed. Il Castoro, pag. 17.

(4) F. D’Angelo, Wim Wenders – cit. Pag. 87

MONTE HELLMAN: CINEMA A DOPPIA CORSIA

di Francesco Saverio Marzaduri

Rivisto in televisione, “L’uomo di Laramie” di Anthony Mann suscita domande circa la traccia lasciata da ineccepibili artigiani del genere, la cui rilevanza è fuori discussione ma, ai giorni nostri, non più ricordati quanto certi eponimi maestri; ciò, forse, anche a causa di “topoi” come il registro sentimentale, i quali – benché richiesti dall’assunto – ne ammorbidiscono le opere apparentandole a più modesti prodotti. Nel caso di Monte Hellman, scomparso il 20 aprile, la critica deve far i conti con un aspetto insolito, inedito alla sua apparizione: lo scardinamento dell’unità narrativa spazio-temporale, assorbita in un “unicum” che è cerchio dall’inizio alla fine. Non occorre altro. Ciò cui s’assiste è un congegnato “frame” narrativo che non necessita di artificiosi stratagemmi o roboanti orpelli da decadente confezione “studio system”. Un’icasticità che nell’industria di serie B, perlopiù snobbata e altresì garanzia di cinema fatto con intelligenza e passione (scarno “budget”, rapidità d’esecuzione, totale sfruttamento del materiale di lavorazione), trova un comodo posto, cui s’acclude un ulteriore elemento di sorpresa: il paradigma teatrale, che insinua gli ipertestuali Camus e Sartre, soprattutto il Beckett di “Aspettando Godot”, all’interno d’un contesto scenico costantemente pervaso dalla morte – presenza (extra)diegetica aleggiante e inevitabile – in cui le figure al centro, anime agonizzanti che nulla possono contro il Fato pur cercando di resistergli, procedono come criceti in una ruota. Senza senso, identità o nome, consapevoli d’un destino che incarnano senza (domandarsi) un perché.

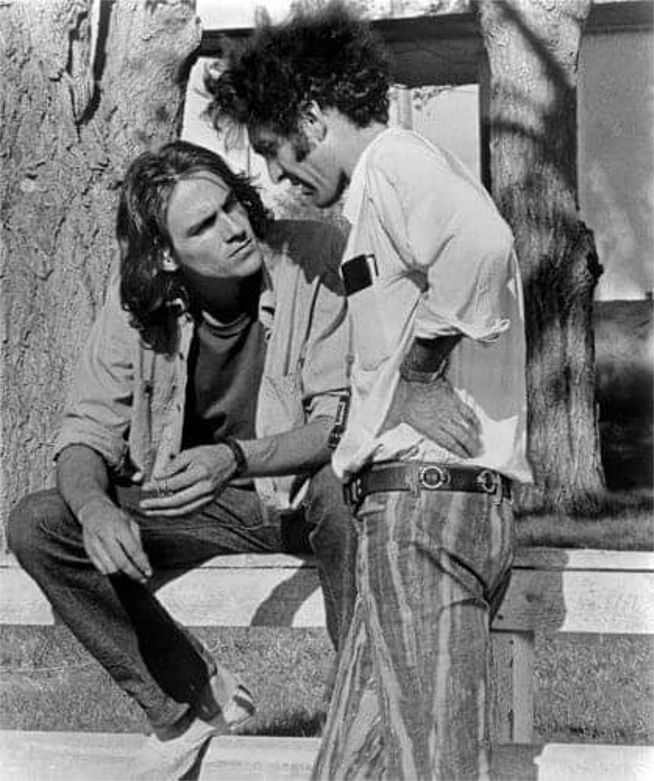

In tale anonimia il campionario umano e paesaggistico, non insensibile alla componente figurativa dell’iperrealismo, si esprime in una sorta di spettacolo esistenzialista, per alcuni versi preludendo il “milieu” della New Hollywood che dagli hippy in “chopper” alla vana ricerca dell’America, sino ai “dropout” in impossibile fuga da tutto (e “in primis” da sé stessi), funge da vivaio per un collettivo ritratto generazionale: si prenda “Cinque pezzi facili”, la cui sceneggiatura è firmata da Adrien Joyce (al secolo Carol Eastman), già autrice del copione de “La sparatoria”, e il cui protagonista – “outsider” senza meta per scelta, condannato a peregrinare come in un limbo – è il Jack Nicholson destinato di lì a poco a farsi volto iconico del Nuovo Cinema Americano. Il Jack Nicholson che, insieme al trentasettenne Hellman, fonda l’indipendente Proteus, con la quale il cineasta newyorchese gira il noto dittico western composto dal già citato “La sparatoria” e da “Le colline blu”, del quale Jack scrive il soggetto, negli stessi luoghi e nello stesso momento, la mattina uno e il pomeriggio l’altro, con un costo minimo e identiche maestranze. In maniera esemplare, dopo un lungo apprendistato da fotografo, montatore e autore radiofonico, Hellman ostenta la lezione del mentore Roger Corman (che gli consente di esordire alla regia con l’horror “Beast from Haunted Cave”, e perfino co-dirigere alcune scene de “La vergine di cera”), al quale non poco si deve la rinascita della cinematografia a stelle e strisce, e che non s’arena alla tecnica registico-produttiva ma abbraccia quella rivisitazione dei generi da cui sarà impossibile uscire.

Se il crepuscolo della Grande Frontiera trova il proprio vate stanco e disilluso nell’anarchico Peckinpah (e proprio lui impersona il “novelist” Wilbur Olsen del tardivo “Amore, piombo e furore”), è d’uopo rammentare che in Hellman il genere, rifuggendo una facile effettistica, conduce a una meditazione filosofico-esistenziale svelata da un impiego di tempi lentissimi, una linearità nello stile, un’acuta osservazione della dilatazione spaziale tipica del western (e qualche vaga eco s’individua nel recente “I fratelli Sisters” di Jacques Audiard). In ambo i casi si tratta di restituzione pessimistica, tuttavia la visione esistenzialista che il regista immette, senza curarsi troppo della ristrutturazione del cinema, avvia a un crepuscolarismo antispettacolare e antieroico, ribadito pure da scelte fisionomiche: a parte Nicholson, il Warren Oates feticcio di Peckinpah, che Hellman considera un ideale “alter ego” tanto da utilizzarlo in quattro occasioni preferendolo a Sterling Hayden (in “Cockfighter” è un taciturno allevatore di polli da combattimento), e alla cui memoria dedica l’avventuroso thriller “Iguana”. E un inedito Oates affianca i musicisti James Taylor e Dennis Wilson in quell’anti-“Easy Rider” ch’è lo sfortunato “Strada a doppia corsia”, il cui maggior pregio, a dispetto del film di Hopper, è una distanza da costumi e spiriti dell’epoca eletta a denudante spaccato, i cui caratteri, poco più che figuranti, si rivelano creature solitarie cui non importa molto della sfida lanciata al volante dei rispettivi bolidi (il loro unico documento d’identità): mitomania e ciarliera spavalderia bruciano rapide sulla pista, e ogni attante offre di sé una versione discrepante della propria esistenza; tutti però, girovagando lungo il sudovest americano, paiono consci del personale fallimento e ci convivono senza (voler) apporvi rimedio. Non sorprende come il miglior lavoro di Hellman, nonché uno tra i “road movies” più rappresentativi del decennio, acquisti la patina di “cult”: come nei citati western – implicite letture dell’omicidio Kennedy e dei conseguenti, paranoici effetti – i personaggi sono in movimento laddove l’azione si riduce a un quadro desolato, apparentemente statico, che sembra non mutare. Non meno inerte è il tempo, l’imminente resta tale, l’accadimento non accade mai, né i protagonisti fanno qualcosa affinché l’evento si compia. Ripetitivi i micro-eventi, eppure tutto scorre in uno spoglio vortice senza strilli, lento e inarrestabile, riverbero d’un “climax” socioculturale a un passo dalla crisi.