Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 3.1 PETER CUSHING, L’AMORE OLTRE LA VITA di Mario Galeotti

- 3.2 GONE WITH HOLLYWOOD di Francesco Saverio Marzaduri

- 3.3 99 DONNE E OLTRE. IL FLORIDO DIVISMO ITALIANO DI “SERIE B” SVANITO, SEPOLTO E POI (RI)IDOLATRATO di Roberto Baldassarre

- 3.4 “LA STANZA DEL FIGLIO” VENT’ANNI DOPO di Roberto Lasagna

- 3.5 CARLO DELLE PIANE (1936-2019). UN FILM LUNGO SETTANT’ANNI di Mario Giunco

- 3.6 QUESTIONE DI SGUARDO di Paola Brunetta

- 4 INTERVISTA

- 5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 6 FESTIVAL ED EVENTI

- 7 OCCHIO CRITICO

- 7.1 “MANK”, THE OTHER SIDE OF THE LEGEND di Francesco Saverio Marzaduri

- 7.2 “IL CASO BRAIBANTI” DI CARMEN GIARDINA E MASSIMILIANO PALMESE di Tullio Masoni

- 7.3 DIETRO LE PORTE CHIUSE, ovveroCHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF? di Paolo Vecchi

- 7.4 Romania prima e dopo la caduta del Muro di Marco Incerti Zambelli

- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 9 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

- 10 CREDITS

ABSTRACT

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

KIRK, LA STAR SENZA PAURA di Francesco Saverio Marzaduri

Lo sguardo magnetico e la celebre fossetta sul mento erano il suo “marchio di fabbrica”. Ma è soprattutto con l’intensa, intelligente fisicità delle sue interpretazioni che è diventato una star: impostosi agli esordi della carriera in parti di uomo senza scrupoli, arrogante e risoluto, Kirk Douglas ha in seguito impersonato con grande versatilità i ruoli più svariati guadagnandosi la simpatia del pubblico.

SAGGI

“PETER CUSHING, L’AMORE OLTRE LA VITA” di Mario Galeotti

L’attore Peter Cushing, inglese purosangue, scomparso nel 1994 all’età di ottantuno anni, è noto in tutto il mondo per aver interpretato un numero considerevole di film dell’orrore. Insieme al collega e amico Christopher Lee, Peter Cushing è stato uno dei volti più rappresentativi della Hammer, la piccola casa di produzione cinematografica britannica che a metà degli anni Cinquanta aveva tentato con fortuna la strada della fantascienza e dell’horror. Sul grande schermo Cushing ha incarnato ruoli positivi ed eroici (Van Helsing), ruoli più controversi carichi di un fascino ambiguo (il Barone Frankenstein) e, nonostante la sua amabile personalità di uomo mite e sensibile, ha saputo anche dare un volto credibile al Male (pensiamo al ruolo del gelido Grand Moff Wilhuff Tarkin nel primo capitolo di Guerre stellari di George Lucas, 1977), soprattutto quando dall’inizio degli anni Settanta, dopo la scomparsa prematura dell’amatissima moglie Helen nel gennaio del 1971, l’attore si fece sempre più emaciato, di una magrezza sconcertante che ne alterò i lineamenti.

Un aspetto interessante della triste storia del lutto che colpì Cushing nel pieno della sua carriera, e su cui si sofferma l’articolo, consiste nel fatto che questa grave perdita ne condizionò, per certi versi, anche il percorso artistico: non soltanto per una sempre più evidente gracilità fisica, specchio di una sofferenza interiore, che orientò in parte la scelta dei ruoli da affidargli, ma anche perché alcuni personaggi portati sullo schermo da Peter Cushing nel corso degli anni Settanta riproponevano, con strabiliante analogia, il dolore e la solitudine realmente vissuti dall’attore dopo la morte di Helen.

GONE WITH HOLLYWOOD di Francesco Saverio Marzaduri

Con la scomparsa di Olivia de Havilland, insieme a quella di Kirk Douglas, scompare definitivamente un mondo: una bolla di sapone lunga più d’un secolo, cui non resta che sopperire con la memoria, ed eventualmente con le suggestioni del mito.

99 DONNE E OLTRE. IL FLORIDO DIVISMO ITALIANO DI “SERIE B” SVANITO, SEPOLTO E POI (RI)IDOLATRATO di Roberto Baldassarre

Nell’industria spaccia miti, di grande rilievo è stato lo Star System definibile di “Serie B”, con procaci stelle e stelline che come moderne sirene hanno fatto sognare milioni di spettatori. Corpi che sono diventati iconici, sedimentandosi nella memoria collettiva.

“LA STANZA DEL FIGLIO” VENT’ANNI DOPO di Roberto Lasagna

Quando, nel maggio del 2021, La stanza del figlio vinse la Palma d’oro a Cannes, il film fu accolto come una differenza, con il suo stile asciutto e la disillusione che permea il racconto. Diventando uno psicoanalista osservato in un momento di empasse, Moretti guardava al conflitto stridente tra il depositario della consapevolezza e la persona che si trova dentro il disagio più lancinante. La stanza del figlio sembrava allora cambiare segno rispetto alle visioni socio-politiche filtrate dall’osservazione diaristica di Caro diario e Aprile, eppure lo sguardo di Moretti era e sarà ancora sul mondo e dentro il mondo, dandosi come profondamente personale.

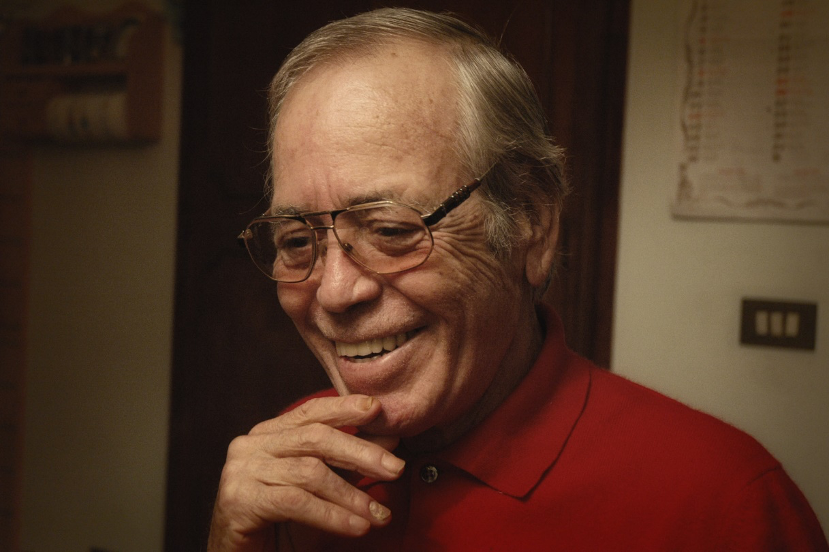

CARLO DELLE PIANE (1936 – 2019). UN FILM LUNGO SETTANT’ANNI di Mario Giunco

Come attore ha avuto al suo attivo più di cento film, in ruoli dapprima da caratterista (complice una accidentale frattura del setto nasale, che gli creò l’inconfondibile maschera) fino ad assurgere, con Pupi Avati, al ruolo di protagonista assoluto. Un monumento al cinema “tout court”, Carlo Delle Piane, un talento naturale, cresciuto a pane e cineteche. Un uomo tormentato – come Buster Keaton o Totò – in preda alla sua “mania” per l’igiene (oggi sicuramente apprezzata, ma guai, allora, a tentare di stringergli la mano; usava solo shampoo per bambini), pari alla sua idiosincrasia per la lingua inglese, che lo aveva portato a rifiutare un contratto principesco, per recitare accanto al mitico Sean Connery ne “Il nome della rosa” di Jean-Jacques Annaud. Dopo Avati il cinema italiano lo ha a torto dimenticato. Come regista ha legato il suo nome alla sua opera prima, “Ti amo Maria” (1997), che è rimasta anche unica, perché è un po’ il suo testamento. Come ha ravvisato un critico intelligente e sensibile, Enzo Natta: “Se l’infelicità è motivo di vita e di speranza, la felicità è esattamente il suo contrario”.

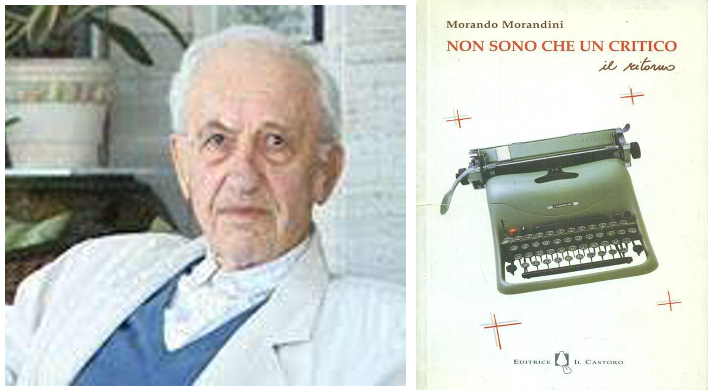

QUESTIONE DI SGUARDO di Paola Brunetta

Il saggio è una riflessione sulla critica cinematografica e in genere sulla critica, sul suo significato, che si concentra sul rapporto di correlazione che si crea tra il critico di cinema e l’oggetto della sua analisi (il film), a partire dall’estetica della ricezione. Nell’idea che se il critico regala nuovi sensi all’opera e apre “mondi possibili” ai lettori sul piano interpretativo, anche l’opera arricchisce il critico se questi, che è innanzitutto spettatore, riesce/ sa/ vuole mettersi di fronte ad essa a cuore aperto, in ascolto, in quell’antro delle meraviglie che è la sala cinematografica. Vi si parla di passione per il cinema e per la vita che in esso si respira e che lo sostanzia, di curiosità, di ascolto appunto… Di rispetto nei confronti dell’opera e della sua magia e unicità per cui le riflessioni del critico sono più ri-creazioni di senso che interpretazioni, per seguire Susan Sontag; ma anche delle competenze che il critico necessariamente mette in campo, per lavorare su un testo. Essenziali soprattutto oggi, quando sembra che chiunque possa esprimersi su qualunque argomento.

INTERVISTA

4.1 INTERVISTA CON DAVID GRIECO. RICORDANDO “SERGIO IL FILOSOFO” di Roberto Baldassarre

2005-2020: rievocando Sergio Citti, un autore troppe volte dimenticato oppure citato male, attraverso l’intervista a David Grieco, suo fedele amico e collaboratore in tante avventurose produzioni.

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

FEDIC – 70 ANNI DI CINEMA IN 70 FILM SU YOUTUBE di Paolo Micalizzi

L’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea, presso la quale è depositata la Cineteca FEDIC ha messo su Youtube 70 film della storia delle Federazione italiana dei Cineclub.

MYRELOAD-LA (RI)CARICA DEI CORTI: I CORTOMETRAGGI DEGLI OSCAR 2021 SULLA NUOVA PIATTAFORMA STREAMING di Gianluca Castellini

La nuova piattaforma MYRELOAD inaugura una nuova forma di collaborazione tra ShorTS International Film Festival e Sedicicorto Forlì International Film Festival e presenta i migliori cortometraggi nazionali e internazionali degli ultimi anni.

FESTIVAL ED EVENTI

RIVER TO RIVER. FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL 2020 di Maria Pia Cinelli

La 20a edizione del festival fiorentino dedicato al cinema indiano si è svolta online dal 3 all’ 8 dicembre 2020 sulla piattaforma Mymovies.it, con in programma eventi speciali, documentari, corti e naturalmente lungometraggi, legati o meno al genere, ai quali va la nostra attenzione.

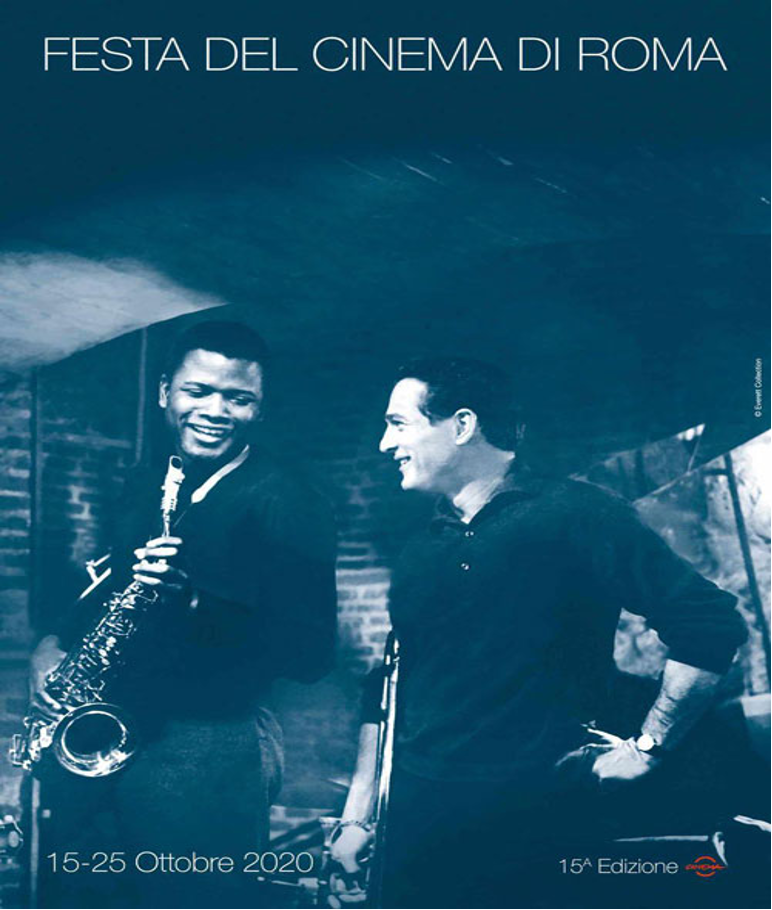

ANCORA A ROMA: APPUNTI DI UN CINEFILO di Luciano Volpi

Luciano Volpi, cinefilo Fedic, anche nel 2010 ha seguito con molta curiosità e attenzione la Festa del Cinema di Roma. Nel suo articolo alcuni appunti sui film proiettati.

CORTINAMETRAGGIO IN STREAMING CON OSPITI IMPORTANTI IN PRESENZA di Paolo Micalizzi

Anche quest’anno la combattiva Maddalena Mayneri non si è arresa al Covid ed ha portato avanti il, Festival da lei ideato e sin dall’inizio diretto, Cortinametraggio. In questo articolo il Palmares della XVI edizione.

IL PALMARES DI “PRIMO PIANO – PIANETA DONNA 2021” di Paolo Micalizzi

“Primo Piano sull’Autore”, diretto da Franco Mariotti, continua ad esplorare il “Pianeta Donna”. Ne riferiamo, segnalandone anche i Premi, in quest’articolo.

OCCHIO CRITICO

MANK, THE OTHER SIDE OF THE LEGEND di Francesco Saverio Marzaduri

In “Mank”, undicesimo lungometraggio di finzione a firma David Fincher, qualsiasi osservazione si possa fare nella restituzione scenica del mito-Welles comporta un punto di vista soggettivo che mette a dura prova l’attesa dello spettatore “cinéphile”. Ma il film, che non s’arena alla mera patina di “biopic”, è fondamentalmente un lavoro basato sulle antinomie. La più importante delle quali concerne il profilo del protagonista: un topo alle prese con una trappola costruita da chi vi lavora, e rimodellata dall’interno tappando i buchi che ne permetterebbero la fuga.

“IL CASO BRAIBANTI“ DI CARMEN GIARDINA E MASSIMILIANO PALMESE di Tullio Masoni

La drammatica vicenda di Aldo Braibanti ex-partigiano, filosofo e artista, processato e condannato per plagio nel 1968. Di lui, cultore ed esperto di mirmecologia, fu detto: “Un moderno pensatore anarchico annuncia la fine dell’uomo e la resurrezione della natura”.

ROMANIA PRIMA E DOPO LA CADUTA DEL MURO di Marco Incerti Zambelli

Ritratti della Romania prima e dopo la caduta della cortina di ferro. Antonio Pisu con “Est. Dittatura last minute” confeziona un agrodolce road movie, un romanzo di formazione dai risvolti documentaristici, Adrian Nanau con “Collective” mette in scena un documentario che ha la forza ed il fascino di un potente thriller di denuncia.

DIETRO LE PORTE CHIUSE OVVERO CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?: “QUELLA NOTTE A MIAMI…”DI REGINA KING; “MALCOLM & MARIE” DI SAM LEVINSON di Paolo Vecchi

Sam Cooke, cantante di successo, Jim Brown, running back dei Cleveland Browns e Malcom X, futuro leader dei Black Muslims, il 25 febbraio 1964 festeggiano allo Hampton House Motel di Miami Beach, insieme a Cassius Clay, la sua inaspettata vittoria su Sonny Liston, titolo mondiale in palio.

Malcolm è un regista che ha appena presentato alla stampa il suo ultimo film. Marie, che è stata il modello per la protagonista ma per il ruolo della quale Malcolm ha poi scelto un’altra attrice, è tormentata dal fatto di non essere nemmeno stata ringraziata pubblicamente alla prima.

Vedendo di seguito “Quella notte a Miami…” e “Malcolm&Marie” si ha l’impressione che il cinema americano sia tornato a “Chi ha paura di Virginia Woolf?” (1966). Entrambi,chi più chi meno, faticano ad alleggerire la teatralità dello spunto di partenza, anche perché né King né Levinson possiedono l’ariosità della messa in scena di Mike Nichols.

ROMANIA PRIMA E DOPO LA CADUTA DEL MURO di Marco Incerti Zambelli

Ritratti della Romania prima e dopo la caduta della cortina di ferro. Antonio Pisu con “Est. Dittatura last minute” confeziona un agrodolce road movie, un romanzo di formazione dai risvolti documentaristici, Adrian Nanau con “Collective” mette in scena un documentario che ha la forza ed il fascino di un potente thriller di denuncia.

DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

DANIEL SCHMID, IL “MOSTRATORE D’OMBRE”, “DANIEL SCHMID, UN RACCONTO FUORI STAGIONE” DI ANNA ALBERTARIO E LUISA CERETTO di Marcello Cella

Un documentario di Anna Albertano e Luisa Ceretto, “Daniel Schmid, un racconto fuori stagione” ricorda l’opera del cineasta svizzero tedesco, morto nel 2006, attraverso le sue parole.

PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

Un “Panorama Libri” con segnalazione-recensione di volumi relativi a Bernardo Bertolucci, Peter Cushing, Giuliano Montaldo e Federico Fellini.

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

KIRK, LA STAR SENZA PAURA

di Francesco Saverio Marzaduri

“Per raggiungere un obiettivo devi essere abbastanza coraggioso da fallire.”

KIRK DOUGLAS

Non si scappa. Per ogni cinefilo, anche non specialista del “milieu” hollywoodiano, ripensare a Kirk Douglas comporta rituffarsi a caldo in quell’“entourage” dalla superficie dorata e dagli allettanti tentacoli, in cui è faticoso non lasciarsi tentare dal fiabesco. E, va da sé, fingendo di non sapere che zucchero e panna in superficie nascondano una più amara e all’occorrenza velenosa sostanza. L’occasione per farlo è adesso. Ora che l’ultimo dei leoni della vecchia guardia ci ha lasciati, superando il secolo all’età di 103 (più anziana di cinque mesi, Olivia de Havilland l’avrebbe raggiunto poco dopo), senza dar torto all’opinione generalmente più diffusa in questi casi: l’immortalità non è talvolta un’utopica concezione. Un’occasione d’oro giacché ripensare a Douglas, alla sua indimenticabile maschera spavalda e spaccona – dunque perfetta per confezioni di genere dall’avventuroso allo storico, al mitologico – comporta un altolà. Chi ritiene che quella fisionomia da egocentrico fegataccio costituisca un “unicum” con la solita opinabile ideologia “all american”, deve presto ricredersi ragionando in termini di contraddizione del sistema – e a testimoniarlo basterebbero le assidue discussioni col “Duca” John Wayne, suo partner in quattro pellicole.

Certo, al culmine della carriera, neppure Douglas si è esentato dai capricci innescati dai parametri del “System”: celebri gli aneddoti sulla lavorazione di “Spartacus”, prodotto dall’interprete, che litigò col regista inizialmente sotto contratto, Anthony Mann, per poi licenziarlo e sostituirlo col giovane Kubrick, del quale aveva testato il grande talento accettando di recitare in “Orizzonti di gloria”. Ma l’accennata contraddizione trova fondata radice nella coriacea caparbietà del divo a riabilitare (e tenersi ben stretto) l’ostracizzato nome dello sceneggiatore Dalton Trumbo, sino allora marchiato dal maccartismo, facendolo comparire dopo anni nei titoli di testa del “kolossal”. Facile intuire come tale smentita non sia frutto del Caso, e ripensando alle prove di Douglas lungo il decennio Cinquanta, probabilmente il migliore d’una proliferante filmografia, foga e passione ben si abbinano all’operazione-“pamphlet” tesa a denunciare i contrasti a stelle e strisce. Sicché il cinico cronista a caccia di scoop di “L’asso nella manica”, che trasforma una missione di salvataggio in una sfarzosa mega-parata, o l’ineffabile “tycoon” de “Il bruto e la bella” deciso a realizzare il film del rilancio, disposto a servirsi di chi ha troncato ogni rapporto con lui essendosi lui già bassamente servito di loro, risultano aspetti comparabili di un’identica frenesia paradigmatica, carente di scrupoli e pronta all’altrui sacrificio, all’occorrenza non privo di vittime, pur di raggiungere l’eternità del successo. Impossibile non distinguere la presenza della star dai menzionati libelli, proprio perché la sua magna invadenza, di titanico sapore wellesiano, è il turbo nel quale si concentrano egoismi e meschinità del mondo di cui fanno parte. Non sono gli unici casi in cui l’intensità di Douglas sfodera articolate sfaccettature tutte diversamente venate di rabbia, e, benché non insensibile ad ambigue caratterizzazioni in “B-movies” di classe, i ruoli da indomabile ostinato che non arretra dinanzi a nulla sono i meglio impressi nella memoria collettiva.

Ciò non significa che l’antieroe irriducibile, da “Il grande campione” a “L’uomo senza paura”, vada stretto a una sfera intimista e dolente, non esente da tratti autobiografici: lo dimostrano la personificazione di Jim O’Connor nella trasposizione de “Lo zoo di vetro”, o il prestigiatore sopravvissuto alla Shoah de “I perseguitati”. E nel ritratto di Van Gogh, offerto per Minnelli in “Brama di vivere”, la contaminazione tra lacerazione interiore e luce estatica, in precario equilibrio tra via di Damasco e baratro della follia, è pressoché perfetta, fatta eccezione per qualche iconografia o vezzo di troppo, come da usuale standard hollywoodiano. Il western è il genere che più s’addice alle corde dell’attore, consentendogli di alternare ruoli da irresistibile “villain”, incallito giustiziere o pentito cacciatore di indiani, e inevitabilmente confrontarsi col mito della frontiera. Ma in “Solo sotto le stelle”, malinconico apologo sulla fine d’un mondo, all’effigie del cowboy tutto muscoli si sovrappone il suo amaro bilancio su quanto ha vissuto e come, e su quanto gli resta, tra il classico Prima e il crepuscolare Poi (“gli audaci sono soli”, declama il titolo originale). E un’altra bella parabola, “Quattro tocchi di campana”, una decina d’anni dopo presenta una duplice variante d’epilogo. “Reboot” al contrario del citato “Il bruto e la bella”, “Due settimane in un’altra città” restituisce una seconda possibilità a chi, facile pedina di esistenziali debolezze, reitera i medesimi errori e – parafrasando l’omonimo sottostimato film di Kazan – il “compromesso” della circostanza permette una psicanalitica disamina in cui il flusso della memoria assurge a motore.

Se dai primi anni Settanta in avanti la galleria di personaggi offerti da Douglas via via si dirada, la scelta di limitare le apparizioni sul grande schermo è ripagata da un’influenza patriarcale non meno invasiva e appassionata, in particolare sul primogenito Michael, e dalle campagne umanitarie condotte attraverso i media, talora coronate da trionfo. Ma anche in prodotti bellici o spionistici, dove il ruolo rivestito non necessariamente collima con un’istintiva empatia, il principio è fattore-cardine cui sprezzante tener fede sino in fondo, con ogni mezzo necessario, bastevole a dare dei tanti sguardi del divo un “fil rouge” idealista senza concessioni. Perfino a prova di tempo, rimettendo in gioco il proprio “sex appeal” senza scalfirlo (pensiamo al fracassone “Fury”) o giocandoci burlescamente sopra (il bizzarro “I cinque volti dell’assassino”). Così, chi scrive non può non restare ancorato all’icona del colonnello Dax, forse la prova più completa di Kirk, nel proprio strenuo, vano tentativo di salvare dalla fucilazione i tre soldati scelti dall’accusa di codardia. Ruolo che in un certo senso si trova a replicare ne “La città spietata” – e il cui nome anagrafico, Steve Everett, è curiosamente ripreso anni dopo dal giornalista Eastwood in “Fino a prova contraria”. Chi non s’abbandonerebbe alle lacrime quando quel “magnifico ceffo da galera” fa sì che al plotone si conceda un ultimo momento di universale fratellanza? Una ragione, nel suo tutto, per cui l’Olimpo dei giganti gli spetti di diritto.

SAGGI

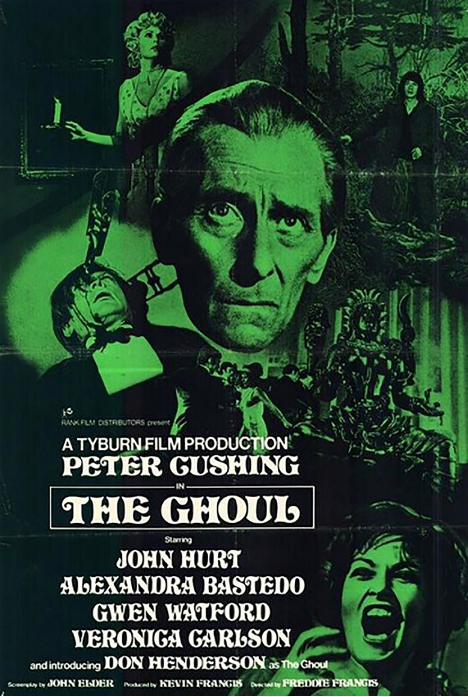

PETER CUSHING, L’AMORE OLTRE LA VITA

di Mario Galeotti

L’attore Peter Cushing, inglese purosangue, scomparso nel 1994 all’età di ottantuno anni, è noto in tutto il mondo per aver interpretato un numero considerevole di film dell’orrore. Nonostante la sua versatilità e le precedenti carriere di attore teatrale e divo del piccolo schermo nel Regno Unito, Cushing è universalmente associato al genere horror. Uno strano destino, se così si può dire, visto che i suoi gusti personali erano orientati verso tutt’altro tipo di film, come le commedie e i western, e che nella vita privata era un uomo talmente buono e mansueto che la celebre rivista statunitense di cinema di fantascienza e dell’orrore, «Famous Monsters of Filmland», coniò per lui un soprannome che gli calzava a pennello: Saint Peter.

Insieme al collega e amico Christopher Lee, anche lui inglese ma con sangue italiano da parte di madre, Peter Cushing è stato uno dei volti più rappresentativi della Hammer, la piccola casa di produzione cinematografica britannica che a metà degli anni Cinquanta aveva tentato con fortuna la strada della fantascienza e dell’horror.

Il primo ruolo affidato a Cushing dalla Hammer fu quello del Barone Frankenstein nel film “La maschera di Frankenstein” (“The Curse of Frankenstein”, 1957), inaugurando un ciclo di pellicole dirette nell’arco di quasi vent’anni da Terence Fisher (“La vendetta di Frankenstein”, “La maledizione dei Frankenstein”, “Distruggete Frankenstein!”, “Frankenstein e il mostro dell’inferno”) che rivendicavano la centralità del personaggio dello scienziato, dopo che invece negli anni Trenta, a Hollywood, la Universal lo aveva relegato in secondo piano preferendo privilegiare la mostruosa creatura originata dai suoi esperimenti e resa celebre dal make up di Boris Karloff. Poi arrivò il personaggio di Van Helsing, il tenace avversario del Dracula magnetico e carnale impersonato da Christopher Lee in un altro film di Fisher, “Dracula il vampiro “(Dracula, 1958). Seguirono molti altri ruoli, per la Hammer e per altre case di produzione specializzate in storie horror: Amicus, Tyburn, Tigon. Ma, va detto, Peter Cushing sosteneva con convinzione che per il genere di film che lo avevano reso famoso in tutto il mondo bisognasse usare il termine “fantastico” e non “orrore”. L’orrore era da ascrivere ai crimini della realtà di tutti i giorni. “Per me un film horror è qualcosa tipo “Il Padrino” o le storie di guerra”, diceva Cushing, “sono le cose accadute per davvero alla gente, e che ancora accadono, mentre i film cosiddetti dell’orrore sono fantasie che fanno evadere lo spettatore” (J. Brosnan, “The Horror People”, Macdonald and Jane’s 1976, p. 181). Era indispensabile, secondo lui, distinguere le favole gotiche e allegoriche del fantastico dalle vere storie d’orrore, quelle prese dalla vita quotidiana.

Sul grande schermo Cushing ha incarnato ruoli positivi ed eroici, ruoli più controversi carichi di un fascino ambiguo e, nonostante la sua amabile personalità di uomo mite e sensibile, ha saputo anche dare un volto credibile al Male, soprattutto quando dall’inizio degli anni Settanta, dopo la scomparsa prematura dell’amatissima moglie Helen nel gennaio del 1971, l’attore si fece sempre più emaciato, di una magrezza sconcertante che ne alterò i lineamenti. Il suo viso scavato e la presenza spigolosa, specchio di una sofferenza interiore, si prestarono bene alla caratterizzazione, ad esempio, di rigidi e spietati ufficiali nazistoidi e in particolare al ruolo del gelido Grand Moff Wilhuff Tarkin, il comandante dell’Impero Galattico a capo della stazione spaziale Morte Nera nel primo capitolo di “Guerre stellari” di George Lucas (“Star Wars”, 1977).

Il lutto che colpì Cushing nel pieno della sua carriera e che lo sprofondò in un inferno molto più tragico di quello dei mostri che popolavano i suoi film, è indubbiamente uno dei momenti cruciali della sua storia di uomo e di artista. Con la dipartita di Helen, la cui salute era sempre stata cagionevole a causa di croniche complicanze respiratorie, nulla fu più come prima. Da quel momento Cushing visse nell’attesa di ricongiungersi a lei per l’eternità.

Quel tragico 14 gennaio del 1971, nelle ore che seguirono la morte di Helen, Cushing si recò sulla spiaggia deserta di Whitstable, la deliziosa cittadina del Kent dove la coppia viveva. Soffiava un forte vento. Guardò il cielo e cominciò a canticchiare “happy birthday to you”. “Penso di essere uscito di testa”, confessò lui stesso a distanza di anni (P. Cushing, An Autobiography, Weidenfeld and Nicolson, London 1986, p. 142). Un foglio di giornale portato dal vento si fermò sulle sue gambe. Con un gesto meccanico, lo prese e se lo mise in tasca piegandolo, senza guardare cosa fosse. Tornato a casa, si mise a correre su e giù per le scale il più velocemente possibile, nel vano tentativo di farsi venire un infarto. Poi, frugando nelle tasche in cerca delle sigarette, trovò quel pezzo di giornale raccolto in spiaggia. Era una pagina del «Daily Telegraph». Come per un segno del destino, lo sguardo cadde su una citazione del Vangelo: “voi ora siete tristi, ma io vi rivedrò, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà rubarvi la vostra gioia” (Gv 16, 22). Era come se, attraverso quei versi, da lassù Helen volesse consolarlo.

Nelle settimane successive, lo strazio per la perdita della moglie lo portò più volte a contemplare il suicidio. Girovagando ogni giorno in bicicletta, se ne andò perfino nei boschi in cerca di qualche fungo velenoso da ingerire. Ma non trovò mai il coraggio di togliersi la vita. Era sempre stato molto religioso e la sua incrollabile fede lo poneva di fronte alla consapevolezza che Dio non avrebbe mai tollerato un gesto simile. E poi, a distoglierlo definitivamente dal suo disperato proposito, c’erano le dolci parole rivoltegli da Helen nella sua ultima lettera:

“Fai risplendere ancora il sole nel tuo cuore e non struggerti per me, mio adorato Peter, perché questo causerà solo male e inquietudine. E non essere ansioso di lasciare questo mondo, perché non te ne andrai finché non avrai vissuto per intero la vita che ti è stata destinata. E ricorda sempre, noi due ci incontreremo ancora, quando sarà il momento… questa è la mia promessa” (P. Cushing, Past Forgetting. Memoirs of the Hammer Years, Weidenfeld and Nicolson, London 1988, pp. 17-18).

Alcuni versi che lui le aveva dedicato nel 1968 in occasione delle nozze d’argento dicevano: “senza te, questo mondo sarebbe un luogo triste e solitario e io non sarei nessuno”. Fu davvero così. Per Cushing, il mondo divenne un luogo triste e solitario. Il lutto segnò “la conclusione della sua vita nel senso pieno del termine e l’inizio dell’attesa per ritrovare Helen” (F. Pezzini – A. Tintori, Peter & Chris. I Dioscuri della notte, Gargoyle, Roma 2010, p. 283). Ma accettò il destino con rassegnazione e trovò conforto nel sostegno di tanti amici e nelle gratificazioni del suo lavoro, sul quale decise di buttarsi a capofitto almeno fino alla metà degli anni Ottanta.

Un aspetto interessante di questa triste storia, e su cui vogliamo soffermarci nel nostro articolo, consiste nel fatto che la grave perdita che colpì Cushing ne condizionò, per certi versi, anche il percorso artistico: non soltanto per una sempre più evidente gracilità fisica che come abbiamo già detto orientò in parte la scelta dei ruoli da affidargli, ma anche perché alcuni personaggi portati sullo schermo da Cushing nel corso degli anni Settanta riproponevano, con strabiliante analogia, il dolore e la solitudine realmente vissuti dall’attore dopo la morte di Helen. Un chiaro esempio ci è fornito dal film a episodi “Racconti dalla tomba” (2Tales from the Crypt”, 1971), prodotto dalla Amicus e diretto da Freddie Francis. L’episodio “Poetic Justice” ci regala un Peter Cushing strepitoso, commovente, nel ruolo di un uomo anziano e solo le cui malinconiche sfumature rimandano inevitabilmente alle vicende personali dell’attore.

In Racconti dalla tomba cinque turisti (interpretati rispettivamente da Joan Collins, Ian Hendry, Robin Phillips, Barbara Murray e Nigel Patrick), in visita ad alcune catacombe, restano intrappolati in una camera segreta e l’austero custode mostra a ognuno di loro il tragico destino che li attende a causa della loro malvagità.

A Cushing era stato inizialmente offerto il ruolo del marito nell’episodio “Wish You Were Here”. Gli sottoposero la sceneggiatura, ma quella parte (che alla fine sarebbe andata a Richard Greene) non gli piacque. Mostrò interesse, invece, per il ruolo di Arthur Grimsdyke in “Poetic Justice” e chiese alla produzione di fare cambio. Fu una scelta saggia, perché, al contrario del personaggio pensato per lui all’inizio, Grimsdyke gli apparteneva nell’intimo e Cushing riuscì a tratteggiarlo con minuziosità.

L’attore ha ricordato al riguardo:

“Nella sceneggiatura originale, tutte le sue battute le diceva parlando a se stesso, dal momento che dopo la morte della moglie viveva come un recluso, in compagnia solo del suo fedele cagnolino. Una figura triste e solitaria, ma la cosa non mi sembrava verosimile. Presi ispirazione dalla mia personale esperienza, visto che io stesso mi trovavo in una situazione simile, fatta eccezione per il cane. Così decisi che alcune delle sue battute le potevo rivolgere all’animale, come succede spesso nella vita reale, ma per le altre avevo bisogno di qualcosa di diverso. A casa c’era una fotografia di Helen appesa al muro sopra la mia scrivania e nei tristi giorni che seguirono alla sua morte mi trovavo spesso a guardarla e a parlarle. Pensai che questa poteva essere la soluzione con il mio problema con Grimsdyke, e Freddie Francis, che dirigeva il film, fu pienamente d’accordo. Non usammo la fotografia di Helen, perché non sarebbe stata la scelta giusta, ma trovammo una faccia adeguata e la mettemmo in una cornice di legno, cosicché l’anziano signore che interpretavo poteva guardarla spesso e meditare” (P. Cushing, Past Forgetting, cit., pp. 35 – 36).

Arthur Grimsdyke che parla con la foto della moglie chiamandola “mio amore” è, senza dubbio, anche Peter Cushing. Chi conosce la sua vita privata e il trauma subìto con la scomparsa dell’adorata Helen, non può fare a meno di commuoversi vedendolo recitare nella parte di un vecchio che continua a vivere nella stessa casa dove viveva con la moglie Mary Helen (evidente richiamo alla vera Helen), morta da più di dieci anni, parla con il suo ritratto e a volte cerca di mettersi in contatto con lei nell’aldilà con bizzarre sedute spiritiche che compie in solitudine per ricevere messaggi dalla sua amatissima. E infatti è lo spirito di Mary Helen che, in una di queste sedute, detta alla mano incontrollata del consorte la parola “danger”, mettendolo in guardia su un incombente pericolo. Quel pericolo si chiama James Elliot (interpretato da Robin Phillips), il cattivo vicino di casa, di famiglia benestante, che per snobismo e gelosia vuole a tutti i costi mettere Grimsdyke nelle condizioni di andarsene dal quartiere.

I bimbi del vicinato adorano il vecchio Grimsdyke. Gli fanno visita regolarmente e lui li intrattiene con storielle e giochi, e regala sempre a ciascuno di loro vecchi giocattoli che lui stesso ripara. Ha un cuore d’oro ma il suo aspetto, probabilmente da quando è mancata la moglie, è alquanto trasandato: barba incolta, un berretto di lana blu con pompon, un cardigan consumato, guanti a mezze dita, pantaloni con l’orlo mal cucito. Ha un cagnolino che gli fa compagnia e nel giardino ha allestito un piccolo recinto dove offre rifugio a cani randagi. Consuma sempre i suoi pasti davanti al portaritratti con la foto della moglie. Vicino alla fotografia c’è un vasetto coi fiori e lui, notando che sono ormai appassiti, le promette che gliene avrebbe raccolti di nuovi. Ma nonostante l’indole mansueta e dolce dell’anziano Grimsdyke, James Elliot non sopporta la sua presenza, è convinto che abbassi il prestigio di quel quartiere. Lo spia di continuo dalla finestra, desiderando fortemente che metta in vendita la sua casa e se ne vada per sempre. Così comincia a compiere una serie di azioni bieche per costringerlo a traslocare. Di notte esce di soppiatto per distruggere le preziose rose di un giardino attiguo, in modo che incolpino i cani di Grimsdyke e glieli portino via con la forza. Poi, sfruttando le proprie conoscenze, fa in modo che perda il lavoro, anche se ormai prossimo al pensionamento. Cerca di metterlo in cattiva luce facendo ambigue allusioni sulla sua abitudine a frequentare i bambini, tanto che le mamme, allertate dalle menzogne del rancoroso Elliot, proibiscono ai rispettivi figli di frequentare ancora l’anziano vicino. “Niente più lavoro, niente più bambini…”, esclama Grimsdyke. “Non importa”, continua rivolgendosi al volto della defunta compagna, “ci siamo io e te, vero amore mio? Solo questo importa!”. Infine, il giorno di San Valentino, Elliot spedisce al suo indirizzo alcuni biglietti d’auguri, ciascuno dei quali contiene un crudele messaggio in rima, facendogli credere che provengano tutti dagli altri abitanti del quartiere, scontenti della sua presenza ingombrante. Grimsdyke li legge con le lacrime agli occhi. Tanta perfidia lo spinge al suicidio. Dopo una settimana, non vedendolo più uscire di casa, il cattivo James Elliot e suo padre, Edward Elliot (interpretato da David Markham), insospettiti si introducono nell’abitazione di Grimsdyke e lo trovano impiccato a penzoloni. Ai suoi piedi il ritratto della cara moglie, cadutogli di mano dopo che, verosimilmente, aveva voluto stringerlo a sé per l’ultima volta prima del gesto estremo. Il ricco Edward Elliot si offre di pagare i funerali. Trascorso un anno esatto, il giorno di San Valentino Arthur Grimsdyke ritorna dall’oltretomba per compiere vendetta. Il suo corpo scheletrico riemerge dalla terra in cui era stato seppellito, di notte, e si dirige verso la lussuosa dimora degli Elliot, dove il perfido rampollo si è intrattenuto nel proprio studio fino a tarda ora. Il mattino seguente, il padre trova il cadavere del figlio riverso sulla scrivania, con accanto un biglietto scritto col suo stesso sangue: “Buon San Valentino. Tu sei stato cattivo e crudele fin dall’inizio. Ora non hai davvero più…” e sotto, senza aggiungere altre parole, il cuore asportato di Elliot, ancora pulsante.

E’ comprensibile che Peter Cushing, data la drammaticità del momento che stava vivendo, sentisse suo il personaggio di Grimsdyke, preferendolo a quello che gli era stato proposto all’inizio. Il dolore e la solitudine li accomunava ed è per questo che Cushing ha voluto prendere spunto dalla propria esperienza, supplendo alle mancanze della sceneggiatura. “Grimsdyke è una creazione struggente, tracciata meticolosamente e interpretata con cura e sottigliezza”, ha scritto Luigi Cozzi (L. Cozzi, a cura di, Peter Cushing. Dalla Hammer a “Guerre Stellari”, Mondo Ignoto/Profondo Rosso, Roma 2003, p. 211).

Un altro film dove le inquietudini del personaggio interpretato da Peter Cushing ricordano in parte l’autentica solitudine dell’attore rimasto vedovo è “Il terrore viene dalla pioggia” (“The Creeping Flesh”, 1973), diretto da Freddie Francis e prodotto dalla Tigon. Al fianco di Cushing troviamo anche Christopher Lee, che in un ruolo meno preponderante ma comunque indispensabile propone uno dei suoi tipici personaggi altezzosi e glaciali, di cui Cushing, vero protagonista della storia, sembra il contraltare più umano e sensibile, ma a tratti anche molto ambiguo.

Nel film recitava la giovane Lorna Heilbron, che ha ricordato come l’attore fosse arrivato sul set, il primo giorno di riprese, con il copione ricoperto di annotazioni scritte a penna. Certi appunti erano semplicemente dei promemoria su come caratterizzare il proprio personaggio, cosa fargli fare e cosa no, quali oggetti di scena sarebbero stati più appropriati. Ma sparse qua e là c’erano anche tenere espressioni della sua vita di coppia con Helen, come la parola “Bois”, il nomignolo con cui la moglie si divertiva a chiamarlo, o “Eggy” che invece era l’affettuoso soprannome che lui riservava a lei. La Heilbron rimase molto affascinata dalle maniere gentili di Peter Cushing e dall’atteggiamento paterno che dimostrò nei suoi confronti. Ma si accorse anche di come appariva triste e vulnerabile in quel periodo: “ogni tanto si allontanava per fare una passeggiata da solo”, ricordò l’attrice, “e secondo me anche per farsi un bel pianto” (M. A. Miller, Christopher Lee and Peter Cushing and Horror Cinema. A Filmography of Their 22 Collaborations, McFarland & Company, 1995, 1995, p.308).

Sullo sfondo della Londra vittoriana, il professor Emmanuel Hildern (Cushing) e James Hildern (Lee) sono due fratellastri, entrambi studiosi, animati da una recondita rivalità che inevitabilmente si inasprisce quando decidono di concorrere tutti e due al prestigioso premio Richter per la ricerca scientifica. James dirige un ospedale psichiatrico, dove scopriamo essere stata rinchiusa da molti anni la moglie di Emmanuel, Marguerite (Jenny Runacre), ex artista di varietà francese, ora deceduta proprio in quel manicomio. James sta lavorando, in vista del premio, a un volume sulla causa e la prevenzione dei disordini mentali. Emmanuel, invece, sta compiendo ricerche sul Male inteso come “organismo vivente”, come “un morbo che affligge l’umanità alla pari del colera o del tifo”, una malattia che può essere curata e prevenuta. In seguito al ritrovamento in Nuova Guinea di un gigantesco scheletro che precede l’uomo di Neanderthal (ma sembra stranamente più evoluto) e che in caso di contatto con l’acqua vede riformarsi i tessuti, dopo vari approfondimenti Emmanuel scopre di essere di fronte ai resti di un’antica entità malvagia e si convince di poter isolare, attraverso la carne di un dito della creatura accidentalmente rigeneratosi con l’acqua, il bacillo del Male. Se, dunque, il Male è un’infezione, allora è possibile creare un vaccino. Iniettando sull’uomo una minima quantità di siero ricavato dalle cellule maligne, tutti potranno diventare immuni da ogni impulso malevolo. Angosciato dal dubbio che sua figlia Penelope (Lorna Heilbron) possa ereditare la pazzia della madre, Emmanuel decide di iniettarle il siero, senza però averlo prima testato a sufficienza. Gli effetti sono devastanti e Penelope comincia ad aggirarsi di notte per i quartieri malfamati di Londra, in atteggiamenti libertini che ricordano quelli della madre descritti nel flashback in cui Emmanuel torna con la memoria alla giovane Marguerite prima che si ammalasse. E vedendo i trascorsi di sua moglie, ballerina irrequieta, lo spettatore è legittimamente assalito dal dubbio che l’uomo l’avesse fatta rinchiudere per la sua condotta lasciva e i continui tradimenti. Ma, d’altra parte, la pazzia, di cui la vediamo preda (nei ricordi di Emmanuel) nelle ore che avevano preceduto il ricovero, potrebbe essere vera, provocata da una malattia venerea contratta plausibilmente in seguito ai ripetuti rapporti sessuali avuti da Marguerite con uomini diversi. L’infermità mentale, ora, sembra aver assalito anche la giovane Penelope, ma non per un fattore ereditario, piuttosto per colpa del vaccino sperimentato su di lei dal padre. Dopo che la ragazza, prelevata con forza a causa della sua improvvisa aggressività, è stata portata al Hildern Institute for Mental Disorders, James la riaccompagna a casa del fratello. Curiosando nel laboratorio vede lo scheletro e legge alcuni appunti. Dopo un’accesa discussione con il sopraggiunto Emmanuel, James gli sottrae di nascosto le carte e medita di rubare il sensazionale reperto rinvenuto in Nuova Guinea. Nell’ultima parte del film Cushing e Lee dimostrano ancora una volta che “nessun’altra coppia di attori è riuscita a raggiungere lo stesso livello raffinato di credibilità nello scontro tra i rispettivi personaggi” (M. A. Miller, Christopher Lee and Peter Cushing and Horror Cinema, cit. p. 306). Come ha scritto Rudy Salvagnini, dopo il furto dello scheletro da parte di James si ha un crescendo “realizzato attraverso parecchie scene di forte carica evocativa” (R. Salvagnini, Christopher Lee, Peter Cushing e Terence Fisher: due amici e chi li ha fatti conoscere, in: F. Zanello, a cura di, Christopher Lee il principe delle tenebre, Profondo Rosso, Roma 2008, p. 38). Ma alla fine si scopre che tutto il film è il racconto fatto da Emmanuel, ricoverato in manicomio, a un giovane dottore nella speranza che gli creda. Lo spettatore rimane nel dubbio. E’ stato veramente rinchiuso dal fratellastro, che ha potuto così appropriarsi delle sue scoperte scientifiche aggiudicandosi il premio Richter? Oppure l’intero racconto è solo frutto della fantasia delirante di un povero pazzo?

Nel film “Il terrore viene dalla pioggia” c’è una scena struggente sulla quale è doveroso soffermarsi. Il vedovo Hildern, uscito dal laboratorio, sente il suono del pianoforte e, sconvolto, crede di riconoscere il tocco della defunta moglie Marguerite. In preda al turbamento sale le scale e, entrato nella stanza che fu della donna, vede una figura femminile di spalle seduta al piano, con gli stessi abiti da ballerina di music hall ch’erano appartenuti alla moglie. Piangendo sussurra “Marguerite! Marguerite!” e, avvicinandosi, le sfiora amorevolmente le spalle. Lei si gira di colpo, interrompendo bruscamente di suonare, e vediamo così che si tratta della figlia, alla quale era stato sempre interdetto fin da bambina di entrare in quella stanza e che per la prima volta ha disubbidito, spinta dal desiderio di penetrare nell’evanescente mondo di una madre soubrette di cui ha solo un lontanissimo e sbiadito ricordo. Il dolore e l’agitazione del protagonista in lacrime sono talmente reali che non si può fare a meno di ricondurli al dramma interiore di Cushing, ancora sconvolto dalla recente perdita. E’ una sequenza toccante, soprattutto per i più assidui ammiratori dell’attore che ne conoscono bene le vicende private.

Il frequente gioco di scambi emotivi tra il malinconico Cushing e i personaggi portati sul grande schermo nei primi anni Settanta trovò completamento nel film “The Ghoul” (1974), diretto ancora da Freddie Francis e prodotto dalla Tyburn Film Productions, la casa di produzione fondata da Kevin Francis, figlio di Freddie. Cushing impersonava il dottor Lawrence, rimasto vedovo dopo il suicidio della moglie in India.

L’attore, come già in “Racconti dalla tomba”, non poteva fare a meno di percepire un fondo di patimento che lo accomunava al personaggio e volle delinearlo in modo personale. Chiese a Francis padre e Francis figlio, con i quali aveva un ottimo rapporto, di poter usare in scena una fotografia di Helen a rappresentare nella finzione la defunta moglie del protagonista. Regista e produttore acconsentirono con piacere. In un articolo pubblicato su Photoplay (K. Ferguson, My grisly afternoon with The Ghoul, in Photoplay, vol. 25, n. 7, luglio 1974), al giornalista intervenuto sul set di “The Ghoul” l’attore spiegava proprio l’origine delle due fotografie, racchiuse in cornice, utilizzate nel film nello studio del personaggio interpretato da Cushing. Una ritraeva lo stesso Peter Cushing all’età di diciannove anni, che doveva essere il figlio del protagonista, l’altra era una foto di Helen quando aveva trentatré anni. “Ce ne parla in maniera davvero toccante”, si legge nell’articolo, “solo lavorando molto, passando da un film all’altro, è riuscito ad andare avanti anche senza di lei, perché quando Helen è morta una parte di Peter è morta insieme a lei”. Ma nello stesso tempo, aggiungiamo noi, una parte impalpabile di lei ha continuato a stargli vicino in questo mondo, per tutti gli anni che a Cushing erano rimasti da vivere: storia struggente di un amore proseguito intatto oltre la vita.

GONE WITH HOLLYWOOD

di Francesco Saverio Marzaduri

La scomparsa di Olivia de Havilland, ultima diva ancora in vita della Grande Hollywood dorata, era purtroppo qualcosa di atteso. Come per Kirk Douglas, più giovane di cinque mesi e mancato poco prima. Scompare lei, e scompare definitivamente un mondo: una bolla di sapone lunga più d’un secolo, cui non resta che sopperire con la memoria, ed eventualmente con le suggestioni del mito. E com’è consuetudine del web, nel salutare calorosamente una stella entrata nel collettivo immaginario per un ruolo (superfluo dire quale…), la tornata di messaggi in cui ci s’imbatte suona più leggendaria delle interpretazioni da questa offerte; nella fattispecie, quando la celluloide e la sfera privata si fondono sino a formare un singolare “unicum”. Ecco allora che Olivia Mary – questo il nome anagrafico – è il dolce e suadente contraltare dell’irruente guasconeria di Errol Flynn in sette titoli griffati Warner, molti dei quali (“Capitan Blood”, “La carica dei seicento” e “La leggenda di Robin Hood”) divenuti dei classici. Già figlia d’arte, l’apparizione che ne rivela le doti d’attrice è però l’imminente sposina Ermia, nella magica trasposizione del “Sogno di una notte di mezza estate”, firmata dal regista teatrale Max Reinhardt, e da William Dieterle in qualità di consulente cinematografico. Proprio tale dolcezza, coniugata allo “charme” di figurina incantevole ed esuberante (la medesima che, in “Bionda fragola”, le permette di far colpo su James Cagney giusto fumando una sigaretta), è una sottile linea rossa da non prendere alla lettera, benché agevoli nella lettura d’un “milieu” così colorato e fiabesco, in superficie, da non riuscire del tutto a nascondere sfaccettature ambigue. Certo, la cronaca rosa tuttora sguazza nella realtà fattasi leggenda dell’eterna competizione con la sorella minore Joan Fontaine (e a cui Olivia soffiò una delle due conquistate statuette), costituita da reciproci dispetti, equivoci, litigi, riconciliazioni, e terminata una volta per tutte con la scomparsa di Joan. Ma l’“unicum” cui s’accennava s’incarna negli ambigui ruoli di creatura indifesa dove il “mélo” va a braccetto col “noir”. Se “La porta d’oro”, dallo “script” targato Billy Wilder e Charles Brackett, le frutta l’Oscar nelle vesti d’una maestrina infatuata d’un avventuriero ex “gigolo”, è il ruolo della giovane affetta d’amnesia, internata nella “fossa dei serpenti” d’un istituto manicomiale, a sdoganare il tema della follia denudando virtù e difetti del contesto sanitario, come le implicazioni sociali che ne scaturiscono, servita da un’asciutta struttura a flashback. E prima che William Wyler le regali la parte, anche questa premiata, della timida ereditiera di Henry James corteggiata dal cinico arrivista Montgomery Clift, il “double face” della personalità di Olivia sprigiona a tutta forza, ne “Lo specchio scuro”, in una coppia di gemelle d’opposto carattere (“topos” che lo stesso De Palma riprenderà molto dopo), la cui multipla presenza è assecondata dal gioco di superfici riflettenti senza consentire alla polizia di stabilire l’incriminazione d’un delitto per la reticenza di ambedue, prima del sorprendente “coup de théâtre” finale. Va da sé che il forte legame con Bette Davis, altro mostro sacro dalla spigolosa personalità, la mette a proprio agio, oltreché nel melodramma, nelle pellicole in costume o in quelle a metà strada fra il thriller e l’horror grottesco. E risulta più facile, in “Un giorno di terrore”, inquadrare l’intensa “performance” della ricca vedova prigioniera di un ascensore che un blackout tramuta in gabbia, alle prese con un interminabile delirio che, senza risparmiare nessuno, ne fa un’inerme vittima in balia degli eventi. Soprassedendo sulle immancabili, occasionali partecipazioni in età ormai avanzata – la sovrintendente scolastica nel fantascientifico “Swarm” o la passeggera nella terza puntata del catastrofico “Airport” – è a questa de Havilland, più ancora che a Melania, che occorrerebbe ripensare nell’esegesi d’un interprete intelligente e ambiziosa (“La gente famosa crede di doversi trovare sempre sulla cresta dell’onda”), la cui scaltrezza permette di rifiutare mediocri copioni, in prevalenza parti uniformi e piatte, sfidando il sistema di grandi case produttrici in tempi in cui la legge permette la sospensione dei contratti. Sicché le prove più mature da tragica protagonista (come la ragazza-madre di provincia in “A ciascuno il suo destino”, indotta, a causa dell’imperante perbenismo, ad accudire il figlio a distanza), ostentano la capacità di ribellarsi al conformismo vigente dentro e fuori, trascendendo ogni fantasia, sopravvivendo a tutto fuorché all’ineluttabile Fato. Che da par suo, indirettamente le ha concesso di assistere alle tragicomiche qualifiche razziste a “Via col vento”, e addirittura alla sua cancellazione dai listini HBO. Il resto, inclusa la diceria secondo cui avrebbe “doppiato” Vivien Leigh nel dar di stomaco, appartiene a una leggenda: eclissatasi per sempre, come lei.

99 DONNE E OLTRE. IL FLORIDO DIVISMO ITALIANO DI “SERIE B” SVANITO, SEPOLTO E POI (RI)IDOLATRATO

di Roberto Baldassarre

Quando si cita il divismo cinematografico, subitaneamente torna alla mente lo Star System che ha fatto brillare Hollywood per molte decadi. Un nodale e proficuo ingranaggio per un’industria “spaccia” miti, nella quale ogni casa di produzione aveva nella scuderia i propri purosangue, ovvero dive o divi di razza. Certamente le Star sono state anche lancinanti spine nel fianco per le produzioni, per i forti poteri contrattuali ottenuti che sconfinavano sovente in semplici bizze vanesie, ma con il loro carisma, spesso costruito ad hoc, hanno creato la necessaria fidelizzazione spettatoriale per il continuo e sicuro smercio dei prodotti cinematografici. Un’operazione di marketing che, sebbene con altre modalità, funziona a tutt’oggi, in cui un film ha ottime possibilità di vendita se nel cast c’è la Star del momento. Eppure il divismo, in una forma ancora “acerba”, nacque in Italia durante il periodo del muto, quando dive come Francesca Bertini, Lyda Borrelli, Pina Menichelli e Leda Gys, che con il loro charme avevano sedotto moltitudini di spettatori anche all’estero, conquistarono un autorevole potere decisionale, giungendo a gestire la propria immagine (da intendere come patrimonio) completamente da sole. Questo primigenio divismo italiano è anche una chiara indicazione di come il cinema nostrano sarà lastricato di forti ascendenze femminili che alimenteranno sempre i desideri spettatoriali. Nei periodi successivi, in Italia, il divismo è stato più frammentato, ma ogni decade ha avuto almeno un’icona femminina, raggiungendo un picco intorno agli anni Cinquanta, quando fu coniata la carnale definizione di “maggiorate”, che esemplifica la qualità particolare della diva e il punto d’interesse dove si poserà lo sguardo dello spettatore. Nel panorama italiano ci sono state anche alcune attrici che hanno ottenuto altrettanto ampio successo all’estero, come ad esempio Alida Valli, Sophia Loren o Anna Magnani, e altre grandi che però non sono riuscite a “bucare” altrettanto gli schermi internazionali, tipo Gina Lollobrigida, Silvana Mangano o Monica Vitti, permanendo solamente un fenomeno “nazionale”. Restando sempre in ambito italiano, è giusto narrare di un altro tipo di fecondo divismo femminile, di carattere molto più “usa e getta”, che si potrebbe contrassegnare “divismo di Serie B”. Questa definizione spiccia è per ricollegarlo al Cinemabis, da cui è sorto, e ai “pauperistici” metodi di marketing utilizzati; e, per ricollegarsi alla metafora del cavallo utilizzata all’inizio, in questo caso si tratterebbe di un divismo di ronzini, ossia dive – o divi – con un pedigree attoriale poco pregiato. Chiaramente sono due apparati divistici qualitativamente distanti, ma anche questo divismo di seconda fascia ha creato larga fidelizzazione, essendo le attrici il vero motivo d’interesse nel tessuto filmico che veniva (ri)filato dai produttori agli avventori dei cinema. E se nello Star System maggiore i divi possono, dopo aver ottenuto il potere, gestirsi da soli traendo anche un sostanzioso profitto, sebbene ci siano infiniti casi di stelle finite rovinosamente nelle stalle, nel Cinemabis, che si basa prettamente sul concetto di Exploitation, le stelle e stelline devo assoggettarsi alle effimere mode, e ottenuto un veloce quanto improvviso sbrilluccichio (agli occhi degli spettatori), possono repentinamente ritrovarsi senza niente, e con alle spalle una carriera cinematografica rimasta mediocre. Per essere ancor più diretti, la differenza tra lo Star System di “Serie A” e quello di “Serie B” risiede semplicemente sulla considerazione che le attrici del Cinemabis sono ritenute soprattutto dei corpi da vendere (un tanto al chilo). Non importa la qualità della recitazione, ma contano le forme fisiche e la disponibilità a spogliarsi. Una volta che il corpo dell’attrice si è usurato (per età o per lo sfizio dello spettatore ormai satollo di quel belvedere), viene rimpiazzato da un’altra attrice/corpo più giovane oppure più formosa. Mentre la predisposizione a spogliarsi, concedendo sempre maggior epidermide all’occhio della cinepresa, è stato il fattore più rilevante che ha troncato la carriera di molte attrici degli anni Settanta, soprattutto quando dall’inizio degli anni Ottanta è entrato ampiamente in commercio il cinema porno, facendo svanire il genere erotico soft perché ormai poco soddisfacente. In tale ambito, alle attrici regine o reginette di tale genere, per poter proseguire la propria carriera e continuare a guadagnare, i produttori e/o gli agenti hanno proposto il salto del fossato, e se molte hanno espresso un forte diniego (con “avanzamento professionale” spezzato), altre hanno accettato, usualmente per procacciarsi denaro rapido e “facile” e soddisfare i propri bisogni. Senza dimenticare che altre “divette”, sulla scia di Grace Kelly o Marisa Allasio, una volta instaurata una relazione con un uomo ricco o rispettabile, hanno preferito chiudere la loro precaria carriera di attrici. In tempi recenti, in ogni modo, le dive o divette sopravvissute riappaiono nei programmi televisivi, riciclandosi come concorrenti in Realiy Show, oppure chiamate come ospiti per ricordare la propria carriera e/o parlare delle loro tragedie.

Il divismo femminile di “Serie B” si è espresso prevalentemente durante la decade degli anni Settanta, poiché il quel periodo il Cinemabis fu molto florido, specialmente per la fioritura, concessa dall’allargamento delle maglie della censura, del genere erotico. Già all’inizio degli anni Ottanta il fenomeno si era quasi completamento sciolto, sia perché quel tipo di Cinemabis stava scomparendo, e sia perché le nuove leve proposte non erano veramente ammalianti come le precedenti. Senza dimenticare due importanti fatti concomitanti, sebbene agli antipodi, che hanno cambiato, o spostato, quel tipo di divismo: l’avanzamento delle TV private, che offrivano belle soubrette/divette sempre sorridenti e un poco discinte, e l’espandersi del cinema hard, che proponeva di tutto e di più. Negli anni Novanta, svanito completamente il cinema di genere, ci sono stati, comunque, dei tentativi di creare nuove stelline con pellicole create ad hoc, ma l’esperimento è miseramente fallito. Tornando al prosperoso divismo femminile sorto negli anni Settanta, e per comprendere cosa sia stato per gli spettatori quel periodo definibile “gineceo” cinematografico, può essere utile consultare il volume 99 donne – Stelle e stelline del cinema italiano, curato da Manlio Gomarasca e David Pulici ed edito nel 1999. Il titolo del libro non fa riferimento al numero di dive rappresentate nel tomo, ma è un omaggio cinefilo all’omonima pellicola di Jesús Franco, realizzata nel 1968 e nel cui cast compaiono due stelle del Cinemabis italiano: Rosalba Neri e Luciana Paluzzi. Le donne catalogate sono molto meno numerose (62 nomi), e sono solamente una piccola parte di quel magmatico divismo, perché i due autori hanno voluto fare una precisa scrematura. Gomarasca e Pulici, fondamentali storici del cinema di genere italiano, con studi e analisi caparbiamente portate avanti da quasi un trentennio con la rivista Nocturno, in questo caso hanno preferito far prevalere il loro animo di spettatori, rimasti ammaliati da alcune attrici piuttosto che da altre. Sono loro stessi, per evitare critiche o malumori di lettori o storici, che nell’introduzione spiegano la selezione attuata:

[…] seguire il filo rosso della presenza femminile all’interno dei generi della cinematografia italiana. Ci siamo ben presto resi conto che un lavoro di questo tipo sarebbe risultato, oltre che titanico da realizzare, anche assolutamente impersonale […] senza che ce ne accorgessimo, infatti, 99 donne ha assunto una sorte di vita e di identità autonome e ha preteso di venire composto secondo un disegno non logico bensì puramente emozionale e passionale […]

Maggior interesse è il sottotitolo dato all’introduzione, in cui nella prima parte spiegano, con un solo termine mitologico, cosa hanno rappresentato quelle attrici: delle sirene che con i loro suadenti corpi richiamavano frotte di spettatori; e nella seconda parte fanno notare che quel mondo mitico è ormai scomparso, e per tanto il loro libro/panoramica vuole rievocare alcune di quelle invitanti sirene. Essendo un libro ormai datato, sebbene ancora utilissimo per le informazioni fornite, questa panoramica – o per utilizzare un termine di Tatti Sanguineti, “strisciata” – che segue è per aggiornare o (re)indagare le carriere di alcune dive citate nel libro o aggiunte ex novo.

Come accadeva anche nel cinema maggiore, le stelle da lanciare nel firmamento erotico del Cinemabis venivano “pescate” dal concorso di Miss Italia, ma allo stesso tempo ricca fucina erano i fotoromanzi cartacei, in cui c’erano fascinose donne, riviste patinate di smaglianti modelle discinte, oppure il mondo delle comparse, con belle ragazzotte pronte a diventare rapidamente protagoniste. La massa di pellicole che è apparsa ha cercato di soddisfare le fantasie erotiche del popolo maschile, costruendo storie pruriginose con al centro il corpo scolastico (insegnanti, maestre, professoresse, supplenti, liceali, compagne di banco); i camici bianchi (dottoresse, infermiere, medici donne); abiti talari (suore, monache, novizie, badesse, sacerdotesse); componenti di famiglia e annessi (zie, nipoti, matrigne, mogli, nonne, vedove, amiche di famiglia, governanti, cameriere); rappresentanze istituzionali (soldatesse, poliziotte, pretore, presidentesse). Usualmente già nel titolo era evidenziato il soggetto erotico proposto, ma queste sessuali figure comparivano anche nelle pieghe della trama di moltissime altre pellicole. Nel dare carnalità a queste fantasie si sono scelti, di volta in volta, corpi femminili adatti alla fisionomia che si voleva offrire. Ad esempio, per citare le tre maggiori dive del cinema erotico di quel periodo: Edwige Fenech, prototipo perfetto di maggiorata, non avrebbe mai potuto interpretare una liceale; la nordica e longilinea Barbara Bouchet, signorile nel portamento, era perfetta come moglie o come amante; Gloria Guida, con un fascino quasi adolescenziale, non avrebbe mai potuto interpretare, invece, un’insegnante o una moglie.

Laura Antonelli: divina – e sfortunata – creatura

Una menzione a parte merita Laura Antonelli (1941-2015), divina creatura (per citare l’omonimo film di Giuseppe Patroni Griffi in cui è protagonista) del cinema italiano con uno sfortunatissimo finale di carriera. L’Antonelli, nota anche per la sua tempestosa relazione con Jean-Pierre Belmondo, sarebbe potuta essere una diva totalmente di “Serie A” per le sue buone qualità recitative, come attestano le interpretazioni rese in alcune pellicole di grandi autori (Chabrol, Risi, Comencini, Visconti), ma è stata sfruttata solamente per il suo divino fisico. Si è sedimentato nella memoria degli spettatori il suo fondoschiena nudo esibito ne “Il merlo maschio” (1971) di Pasquale Festa Campanile, e ancor di più la sua prestazione in “Malizia” (1973) di Salvatore Samperi.

Questa pruriginosa analisi della borghesia del sud Italia fu il maggior successo del cinema nostrano della stagione, consacrò le grazie dell’Antonelli e diede la stura al genere di pellicole incentrate su vizi e vizietti di famiglia. Allo stesso modo, però, il film fu per l’attrice (ma anche per l’ex regista sessantottino definito poi autore di pellicole pruriginose) uno stigma indelebile, che la costrinse a recitare usualmente in ruoli erotici. Negli anni Ottanta, quando l’attrice aveva 40 anni e la beltà del suo corpo stava sfiorendo, la sua carriera ormai stava andando al ribasso, costringendola in ruoli secondari oppure a interpretare signore ancora ardenti sotto le vesti. L’ultima pellicola, “Malizia 2000” (1991), che avrebbe dovuto segnare il grande rilancio dell’Antonelli e di Samperi, fu un disastro colossale, rilevando la triste parabola di un’attrice, ritenuta prevalentemente un corpo, che per tornare ai fasti del passato cercò di ringiovanire con il lifting, rivelatosi dannoso per il suo viso e la sua carriera. Certamente c’è anche da mettere in conto, come ha confessato lei stessa, che il deperimento della sua carriera è stato causato anche per la dipendenza alla droga, come accadde per molte altre attrici.

Le 3 sirene maggiori

Decamerotico e commediaccia erotica sono stati i generi in cui hanno germogliato maggiormente le stelle e le stelline degli anni Settanta. Erano film definibili “cotti e mangiati”, girati con bassissimi budget proprio per essere certi di un incasso discreto ma sicuro. Solamente due pellicole di misera produzione riuscirono a sconquassare i botteghini: “Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda” (1972) di Mariano Laurenti, e “Giovannona Coscialunga disonorata con onore” (1973) di Sergio Martino. Queste pellicole, ritenute dei cult, sono ambedue interpretate da Edwige Fenech (1948), sicuramente la diva – erotica – maggiore del periodo, che ha saputo far durare la sua immagine da protagonista, e poi svoltare bene nel seguito della carriera, diventando prima conduttrice televisiva, giungendo a condurre Domenica In (1989-1990), e poi trasformarsi in abile produttrice di fiction televisive. È pur vero che a questo fortunato percorso hanno contribuito le sue storie d’amore, prima con il produttore Luciano Martino e poi quella con l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo.

Il mito della Fenech, dopo molti anni dai suoi fasti, è attestato dal Coming out di Walter Veltroni, che a metà anni Novanta rivalutò “L’Ubalda”, e dalle citazioni cinefile rese da due autori americani innamorati pazzi del cinema di genere italiano: Eli Roth in “Hostel: Part II” (2007) fa recitare la Fenech nel ruolo di una bella professoressa dell’accademia di belle arti, omaggiando lontanamente i suoi ruoli sensuali d’insegnante; Quentin Tarantino in “Bastardi senza gloria” (“Inglouriuos Basterds”, 2009) mette il nome Ed Fenech al generale interpretato da Mike Mayers. Barbara Bouchet (1943) si potrebbe definire l’opposto erotico della Fenech, in riferimento all’aspetto fisico.

Anche lei ha preso parte a qualche decamerotico, tra cui il più noto è “Una cavalla tutta nuda2 (1972) di Franco Rossetti, per poi interpretare differenti commedie erotiche in cui spicca “L’amica di mia madre” (1975) di Mauro Ivaldi e con Carmen Villani, altra diva dell’erotico all’italiana. In questo filmetto ricopre il ruolo del titolo, che sverginerà l’adolescente Billy (Roberto Cenci), figlio della sua amica. In seguito la Bouchet, dalla seconda metà degli anni Ottanta, ha virato completamente, trasformandosi in una Jane Fonda nostrana, divenendo nota con le VHS istruttive per il fitness casalingo. Dal 2000 ha poi ripreso, molto saltuariamente a recitare, e tra le sue apparizioni risalta il piccolo ruolo in “Gangs of New York” (2002) di Martin Scorsese. Per Tarantino la Bouchet è un mito, in particolare per la sua interpretazione nel cult “Milano calibro 9” (1972) di Fernando di Leo, ma i due non hanno mai lavorato insieme. Gloria Guida (1955) rappresenta la bellezza acerba, e non a caso le prime due pellicole in cui appare s’intitolano “La ragazzina” (1974) di Mario Imperoli e “La minorenne” (1974) di Silvio Amadio. I suoi ruoli saranno, fino alla fine degli anni ’70, sempre quella di provocante giovane, per poi negli anni Ottanta cercare di cambiare la sua immagine, interpretando ragazze che non si spogliano in commedie meno volgari. Si è dedicata anche al teatro, ma senza successo. Unendosi sentimentalmente a Johnny Dorelli, ha preferito dedicarsi alla famiglia. Nella sua filmografia, sebbene fu un clamoroso insuccesso perché opera “anomala” rispetto alla corrente erotica che scorreva in quel periodo, “Avere vent’anni” (1978) di Fernando Di Leo è la pellicola più apprezzata tra quelle che ha interpretato, anche perché condivide lo schermo con Lilli Carati, altro astro nascente del cinema erotico.

I corpi delle (altre) ragasse

Lilli Carati (1956-2014) fu una prosperosa promessa per il Cinemabis, ma le sue vicissitudini private, cioè l’abuso di cocaina, curvarono rapidamente la sua carriera verso il baratro: prima il porno e poi il carcere. La consacrazione sarebbe dovuta avvenire con la pellicola erotica di ascendenze letterarie (è tratto dall’omonimo romanzo di Gianni Brera) Il corpo della ragassa (1979) di Pasquale Festa Campanile, in cui si mostra ampiamente nuda.

Nadia Cassini (1949), che era apparsa nell’esotico “Il dio serpente” (1970) di Piero Vivarelli, fece una manciata di pellicole sexy da protagonista, soprattutto nel biennio 1979-1980. Il suo tratto – fisico – rinomato era il fondoschiena, che la cinepresa si premurava di inquadrare il più possibile. Già dalla prima metà degli anni ’80 aveva abbandonato il cinema, e anche lei ha avuto problemi di droga e alcool, e come accadde all’Antonelli, un lifting mal riuscito gli ha rovinato il viso. La procace ex modella di fotoromanzi Anna Maria Rizzoli (1951) si è affacciata brevemente come protagonista in ruoli sexy verso la fine degli anni ‘70 e gli inizi degli anni ‘80. Ha recitato negli ultimi forti bagliori della commediaccia, in usuali ruoli di oggetto del desiderio di uomini allupati, e la sua pellicola di punta è “La settimana bianca” (1980) di Mariano Laurenti. Dalla seconda metà degli anni Ottanta ha abbandonato il cinema, dedicandosi un poco al teatro, apparendo in televisione come ospite, e dedicandosi alla sua attività di ambientalista. Orchidea De Santis (1948), bionda e dalle forme prosperose, raramente ha avuto ruoli da protagonista. La sua carriera si è interrotta a causa di un incidente accadutogli sul set del film “Arrivano i gatti” (1980) di Carlo Vanzina. Per ironia del caso, si fece male nella scena in cui si sta girando una parodia di una commedia sexy. È poi riapparsa, in un ruolo serio e maturo di madre, in “Le amiche del cuore” (1992) di Michele Placido. Carmen Villani (1944) inizia da adolescente, con ottimo successo, come cantante, ed esordisce nel cinema, al fianco di Gian Maria Volontè, in “Un uomo da bruciare” (1962) di Paolo e Vittorio Taviani e Valentino Orsini. Negli anni Settanta si dedica maggiormente al cinema, divenendo incontrastata protagonista nelle pellicole comico-erotiche dirette dal marito Mauro Ivaldi. Dalla seconda metà degli anni Ottanta, dopo la morte del marito, si è ritirata a vita privata. Antonia Santilli (1949), sebbene sia apparsa in poche pellicole nel primo lustro dei Settanta, è considerata un’icona sexy, come attestano le pagine che Nocturno gli ha dedicato per molti anni. Una chimera ammaliante, che aveva ottime probabilità di diventare appieno una diva, ma repentinamente, senza dare spiegazioni, ha fatto perdere le sue tracce. Il suo ruolo maggiore fu ne Il boss (1972) di Fernando Di Leo. Paola Morra (1959) è stata un altro giovane corpo molto apprezzato dagli occhi degli spettatori, apparso sugli schermi italiani sul finire degli anni Settanta. Altra ragazza, appena ventenne, che i produttori hanno cercato di smerciare, ma senza successo. Un inizio promettente nell’erotico d’autore “Interno di un convento” (1978) di Walerian Borowczyk e poi, sempre in tonaca (sfilata) nel pastrocchio thriller “Suor omicidi” (1979) di Giulio Berruti. Dall’inizio degli anni Ottanta ha preferito abbandonare il cinema, anche a causa dei problemi con la droga. Laura Gemser (1950) è divenuta famosa come Emmanuelle, la fotografa disinibita apparsa nell’omonima serie filmica apocrifa tratta dalla serie Emmanuelle. Di forme minute, la sua bellezza deriva dal suo fascino orientale. Ha lavorato nel cinema fino al 1991, per poi ritirarsi dalle scene dopo la morte del marito Gabriele Tinti. Femi Benussi (1945) ha iniziato negli anni Sessanta, apparendo anche in “Uccellacci e uccellini” (1966) di Pier Paolo Pasolini. Negli anni Settanta diviene un’icona sexy di molte pellicole erotiche, sebbene siano prodotti d’infima qualità. La sua sessualità, oltre alla facilità di denudarsi, risiede in un fascino di donna matura e da forme burrose. Decide di interrompere la carriera all’inizio degli anni Ottanta, proprio perché continuavano a offrirgli solamente ruoli erotici sempre più spinti.

Dal soft all’hard

Quelle dive che hanno fatto il salto, usualmente l’hanno fatto per semplici motivi pecuniari. Se sullo schermo vediamo scene di sesso miste di divertimento e trasporto, in realtà celano solo squallide storie di costrizioni. Marina Lotar (1944) passa rapidamente all’hard (senza rinunciare a qualche particina nel cinema normale) con tranquillità, per puro gusto personale (per maggiori dettagli consultare “Carte di cinema”, 22: Marina Pleasure Serial). Karin Schubert (1944), tedesca bionda da considerare come l’opposto della Fenech, e non a caso hanno condiviso i set di “Satiricosissimo” (1970) e “Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda” (1972), ambedue di Mariano Laurenti. La Schubert ha ricoperto ruoli da co-protagonista nella fase soft, ma è divenuta protagonista molto apprezzata quando ha deciso di passare all’hard, intorno ai quarant’anni. Il passaggio è stato dettato da questioni familiari, legati ai problemi di droga del figlio. A metà anni Novanta ha smesso, cercando di nascondersi nella sua villetta ed evitando fan e giornalisti che avrebbero rivangato il suo passato. Ha tentato due volte il suicidio. Ilona Staller (1951) inizia negli anni Settanta, recitando in piccoli ruoli ma in cui già si spogliava alacremente. L’apice di quella prima parte di carriera, in cui si è cimentata anche come cantante, giunge con il monumento Cicciolina amore mio (1979) diretto da Amasi Damiani, Bruno Mattei e la supervisione di Riccardo Schicchi. Dall’inizio degli anni Ottanta si getta a tempo pieno nel genere Hard-Core, divenendo rapidamente una stella di prima grandezza della Golden Age del porno italiano. Durante questo periodo è stata anche eletta onorevole al parlamento, candidandosi con il Partito Radicale. La Staller si è poi ritirata a vita privata, apparendo qualche volta in Tv, e attualmente vive della pensione percepita come ex parlamentare. Paola Senatore (1949), apparsa tra la seconda metà degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta in molte pellicole erotiche, in cui concedeva molta epidermide, con molti apprezzamenti, alla fine è divenuta famosa per l’unico hard girato: “Non stop – Sempre buio in sala” (1985) di Arduino Sacco. Rozzo porno realizzato in una manciata di giorni, la Senatore lo fece solo per avere i soldi necessari per procacciarsi la cocaina. Le scene avanzate sono state riciclate per un altro hard. Arrestata per detenzione e spaccio di droga, la permanenza in carcere l’ha avviata verso una conversione religiosa. La già citata Lilli Carati, è passata allo stesso modo alla pornografia, partecipando come protagonista in qualche film, per avere velocemente soldi per comprarsi la droga. Arrestata, ha tentato due volte il suicidio, per poi intraprendere un duro percorso di riabilitazione. È poi morta per un tumore al cervello.

Anni ‘80

Con la nuova decade, il Cinemabis stava già esalando gli ultimi respiri, anche per il proliferare delle Tv private, che riempivano i propri palinsesti notturni di film erotici senza censura oppure con programmi di spogliarello. In questo secondo caso, basterebbe citare le conturbanti Showgirls di Drive In (1983-1988), tutte con fisici formosi e soprattutto in abiti molto succinti, proprio per glorificarne le forme. Ma ancor più epocale fu la trasmissione Colpo grosso (1987-1992), con soubrette che non lesinavano il topless e con le concorrenti donne che, nel caso avessero perso al gioco, non si tiravano indietro nel fare un totale striptease. In ambito cinematografico si è cercato, comunque, di lanciare nuove dive o divette, la cui unica particolarità richiesta era quella di essere prosperose e con facilità di spogliarsi. Carmen Russo (1959), nota per il suo avvincente seno, era apparsa in piccoli ruoli negli anni Settanta, denudando già i suoi apprezzati attributi, per poi divenire protagonista, tra il 1981 e il 1983, di qualche commedia nella quale doveva fare almeno una doccia di profilo. Ha poi avuto una carriera rispettosa nei programmi televisivi, come ballerina o come ospite.

Lory Del Santo (1958), dal visino dolce e dal florido fondoschiena, è assurta mito nel barzellettisco W la foca (1982) di Nando Cicero, per poi passare rapidamente alla televisione, divenendo nota nel programma Drive In, in cui la regia si premurava di indugiare sul suo lato B. Dall’inizio del nuovo Millennio è ritornata in auge come opinionista in molti programmi di consumo televisivi, oppure come concorrente in un paio di Reality Show. Ha cercato anche di convertirsi in Total Filmaker con la serie web The Lady (2014-2017), che ha raccolto soprattutto sghignazzi. Michela Miti (1962) resterà nella memoria come la supplente bona nei barzellettistici “Pierino contro tutti” (1981) e “Pierino colpisce ancora” (1982), ambedue diretti da Marino Girolami. La Miti concede pochissimo (solo un nudo di spalle), ma va considerata come ultima rappresentazione di quel desiderio sessuale verso una professoressa. Poi è apparsa nell’episodio Anche questo è amore della serie televisiva Sogni e bisogni (1985) e in “Mortacci” (1989), entrambi diretti da Sergio Citti, In queste interpretazioni è come se facesse una parodia casareccia del suo effimero periodo sexy. Ha poi intrecciato una relazione con Alberto Bevilacqua, recitando anche nel suo “Gialloparma” (1999), per poi dedicarsi alla poesia. La giunonica Tinì Cansino (1959), pubblicizzata come la nuova Rita Hayworth, per la sua somiglianza, è principalmente un’icona erotica della televisione, essendo esplosa con Drive In. Le sue poche pellicole cinematografiche, interpretate in una manciata di anni nella seconda metà degli anni Ottanta, sono sempre culminate con un suo denudamento integrale. Sposatasi, ha abbandonato il cinema, e dal 2012 è presenza fissa nel programma Uomini e donne (1996-presente). Pamela Prati (1958) è un’altra formosa attrice che i produttori hanno cercato di lanciare sul finire degli anni Ottanta, ma senza successo. In cambio, la sua carriera televisiva, in particolar modo quella legata al Bagaglino nelle vesti di Showgirl, ha avuto molta più fortuna. Ultimamente fa ospitate o ricopre il ruolo di opinionista, non disdegnando partecipazioni in qualche Reality Show. Eva Grimaldi (1961), con una lunghissima carriera, si potrebbe definire la diva mai divenuta realmente diva. Protagonista e co-protagonista in molte pellicole di consumo, non ha mai raggiunto una piena notorietà. È pur vero che ha preso parte a due pellicole pseudo-intellettuali rivelatesi flop colossali: “Cattive ragazze” (1992) di Marina Ripa di Meana e “Mutande pazze” (1992) di Roberto D’Agostino. Negli ultimi anni partecipa frequentemente a svariati Reality Show, e destò sorpresa, dopo un lungo rapporto di coppia con Gabriel Garko, la relazione instaurata con Imma Battaglia. Eleonora Brigliadori (1960) non è definibile come diva erotica, ma ci fu un tentativo con l’erotico La cintura (1989) di Giuliana Gamba. In questa pellicola la Brigliadori al massimo mostra il suo seno, ma questa interpretazione desta scandalo tanto che gli viene revocata la conduzione dello Zecchino d’oro. La sua notorietà odierna è solo per il suo spinto negazionismo verso la chemioterapia e il Covid.

Gli anni Novanta

Nell’ultima decade del Novecento si possono ravvisare solo pochissime stelline che possono lontanamente ricordare nelle forme e nelle denudazioni le stelle degli anni Settanta. Lo smercio di un erotismo pruriginoso avviene principalmente in televisione, in particolare nel malizioso Non è la Rai (1991-1995), in cui frotte di ragazzine, in abiti succinti o in costumi da bagno, ballano, cantano e fanno boccuccia da gallina in posizioni scaltre. Per cercare un erotismo un poco più pepato, ma non hard, ci si deve rivolgere ai film Straight to Video, prodotti filmici spicci che si possono consumare tranquillamente in casa. Carmen Di Pietro (1965) era già apparsa, in piccoli ruoli, nella seconda metà degli anni Ottanta, tra cui “Snack Bar Budapest” di Tinto Brass, ma è dal Novanta che cominciano a offrirgli qualche ruolo da protagonista in prodotti erotici di rapido consumo. Il suo punto forte è il procace seno, e il ruolo più noto è probabilmente “Il diavolo nella carne” (1991) di Joe D’Amato. La Di Pietro ha fatto parlare maggiormente di sé per la sua relazione, confluita nel matrimonio, con l’anziano giornalista Sandro Paternostro (1922-2000), e poi per le infinite apparizioni in programmi televisivi. L’ex modella argentina Vittoria Belvedere (1972) viene scoperta e lanciata da Luciano Martino, grande pigmalione del Cinemabis italiano, nella commedia In camera mia (1992). Subito dopo si è cercato di trasformarla in icona sexy con “Graffiante desiderio” (1993) di Sergio Martino, ma senza alcun esito. In seguito ha incontrato maggior fortuna in fiction televisive di stampo familiare. Eppure il fenomeno maggiore di tentativi, negli anni Novanta, di lancio di giovani e provocanti stelline si riscontra nel dittico “Abbronzatissimi” (1991) e in “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo” (1993), ambedue diretti da Bruno Gaburro, che negli anni Ottanta fu regista di molti soft e anche di qualche hard. Queste due pellicole, prodotte per sfruttare le tematiche estive in contrapposizione alle vacanze natalizie, sono un “gineceo” di giovanissime attrici in succinti costumi da bagno, che si mettono in mostra per una pronta e sperata scalata al successo. Come ha confidato lo stesso Gaburro in una puntata di Stracult, le due pellicole erano straripanti di ragazze perché moltissime erano amanti di produttori e amici, quindi messe lì per soddisfare le loro febbricitanti voglie di successo. Particolarità di “Abbronzatissimi” è che fu il primo tentativo di lancio, quasi riuscito, di Alba Parietti (1991), che poi ha ritentato con il finto torrido “Il macellaio” (1998) di Aurelio Grimaldi.