Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 3.1 L’EVOLUZIONE DEL GANGSTER MOVIE DAGLI ANNI ’60 A SCORSESE di Marino Demata

- 3.2 SANGUE E CELLULOIDE – VIAGGIO TRA I DRACULA CINEMATOGRAFICI a cura di Riccardo Poma

- 3.3 UNA RIFLESSIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS, DI COME IL CINEMA HA TRATTATO INFEZIONI BATTERICHE, VIRUS E PANDEMIE di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva

- 3.4 MARINA PLEASURE SERIAL: ICONOGRAFIA VIDEO DI UNA LEGGENDA DEL PORNO ITALIANO E PANORAMICA DELL’HARD ITALICO DEL TEMPO CHE FU di Roberto Baldassarre

- 3.5 UN PALCO AL CINEMA. IL FILM D’OPERA ITALIANO NEGLI ANNI TRENTA-CINQUANTA DEL NOVECENTO – PRIMA PARTE di Mario Giunco

- 3.6 ALCUNI ASPETTI DELL’INTRAMONTABILE COMICITÀ DI STANLIO E OLLIO di Mario Galeotti

- 3.7 KILL BILL “OPERA LIMITE” DI TARANTINO di Roberto Lasagna

- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 5 FESTIVAL ED EVENTI

- 6 OCCHIO CRITICO

- 7 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 8 CREDITS

ABSTRACT

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

ROGER CORMAN: LA RIVOLUZIONE ESPLODE A HOLLYWOOD

di Francesco Saverio Marzaduri

Signore incontrastato dell’“exploitation movie” girato in pochi giorni e in grande economia, ha saputo oltrepassare i limiti di “budget” risicati creando una tecnica di cui è riconosciuto maestro. Con molta furbizia e grazie a tante vecchie star in disarmo.

BALLATA DI UN “COMICO BIANCO”

di Francesco Saverio Marzaduri

Maschera comica lunare, con fossetta accattivante, Francesco Nuti è stato interprete e in seguito anche regista di commedie fresche ed eleganti, venate di malinconia. Un grande talento, non esente da pericolose cadute nel narcisismo (e nell’ambizione).

SAGGI

L’EVOLUZIONE DEL GANGSTER MOVIE DAGLI ANNI ’60 A SCORSESE

di Marino Demata

Il saggio segue l’evoluzione del genere cinematografico del “Gangster movie” dalla fine degli anni ’60 al recente “The Irishman” di Martin Scorsese. Gangster movie è uno dei generi che si trasforma più radicalmente di altri, e, in questa trasformazione si ribaltano completamente le modalità con le quali, nel cinema classico venivano viste le figure dei gangster, intesi solo come elementi perturbatori dell’ordine costituito da ripristinare e da conservare.

Secondo l’Autore, il punto di rottura più radicale e clamoroso, rispetto al cinema Gangster classico, avviene ne 1967 con “Bonnie & Clyde” di Arthur Penn, perché per la prima volta viene costruita una coppia di gangster, con le cui gesta e con la cui personalità il pubblico consente pienamente. Per la prima volta si crea una forte empatia con lo spettatore, le cui cause sono da ricercare non solo nell’orientamento e nella bravura del regista, ma anche da motivi storici e politici, che vengono passati in rassegna.

Il saggio segue l’evoluzione di questo nuovo tipo di cinema con film come “La caccia”, “Butch Cassidy” e “Gloria” di Johan Cassavetes, che stravolge talmente le caratteristiche tradizionali del genere, a tal punto che, attraverso un film perfetto, sembra che ne voglia fare una vera e propria parodia.

Attraverso i suoi quattro Gangster movie, Scorsese completa l’evoluzione di questo genere cinematografico. La tesi dell’Autore è che il regista, con una serie di espedienti, ricerche e colloqui con i veri gangster ancora in vita, abbia voluto conferire ai suoi film un carattere eminentemente documentaristico, capace di ricreare storie, personaggi e ambienti proprio come essi si sono verificati. D’altra parte, l’amore per il documentario è attestato anche dai suoi docu-film di ricerca sul cinema americano e sul cinema italiano (“Il mio viaggio in Italia”), entrambi concepiti e realizzati negli anni ’90.

Naturalmente avrebbero potuto trovare spazio molti altri esempi di Gangster movie (citiamo per tutti “C’era una volta in America”), e altri autori, come Brian De Palma, le cui analisi non vengono riportate nel presente saggio. Nulla vieta che in futuro si possa ritornare sull’argomento con maggiore spazio a disposizione.

SANGUE E CELLULOIDE – VIAGGIO TRA I DRACULA CINEMATOGRAFICI

a cura di Riccardo Poma

Un particolarissimo boy meets girl che inizia con “Avatar” e chiude sul “Dracula” di Coppola, fissato in 1400 inquadrature di 450 pellicole che attraversano praticamente tutta la settima arte. Titoli di testa, con i nomi delle attrici e degli attori che vanno a comporre l’immagine di un bacio, degni di Saul Bass, una colonna sonora che spazia da Steiner a Rota, da Rozsa a Morricone, da Delerue a Bregovic.

UNA RIFLESSIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS, DI COME IL CINEMA HA TRATTATO INFEZIONI BATTERICHE, VIRUS E PANDEMIE

di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva

Una riflessione di come il cinema ha trattato infezioni batteriche, virus e pandemie, causate da altrettanto diversi e sconosciuti microrganismi mortali e non; pandemie che si sono succedute nel corso dei secoli. Una valutazione di come il cinema ha trattato il loro impatto sulla società civile e sull’ambiente per vedere se il cinema si è attenuto alla realtà dei fatti scientifici o ha scelto la mera spettacolarizzazione cinematografica.

MARINA PLEASURE SERIAL: ICONOGRAFIA VIDEO DI UNA LEGGENDA DEL PORNO E PANORAMICA DELL’HARD ITALICO DEL TEMPO CHE FU

di Roberto Baldassarre

Un profilo biografico e artistico della pornodiva Marina Lotar, compiuto attraverso un cofanetto video celebrativo; e di riflesso uno sguardo all’industria del porno italiano degli albori.

UN PALCO AL CINEMA. IL FILM D’OPERA ITALIANO NEGLI ANNI TRENTA-CINQUANTA DEL NOVECENTO – Prima parte –

di Mario Giunco

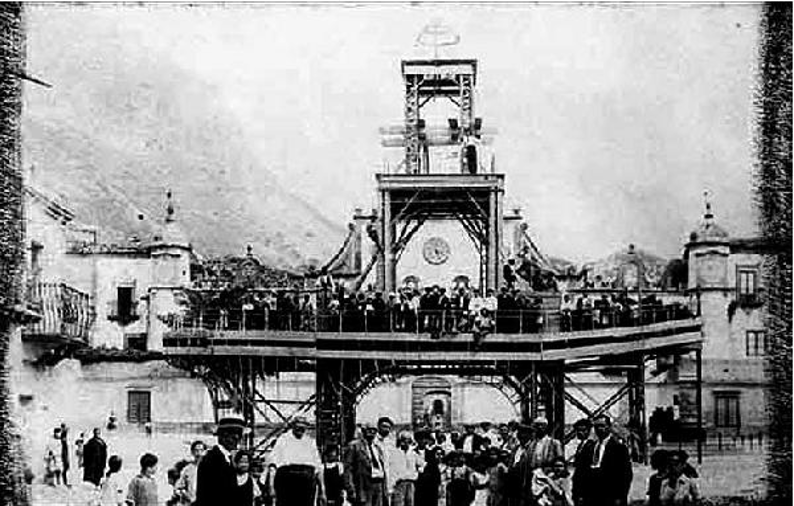

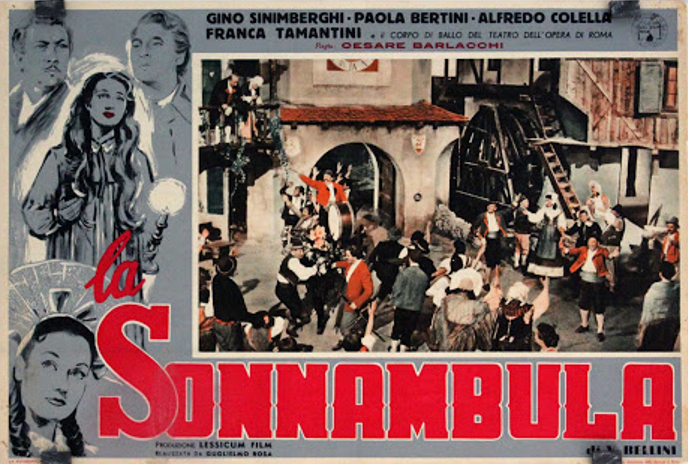

Mario Giunco in questo articolo ripercorre la filmografia relativa al Film d’Opera italiano negli anni Trenta-Cinquanta. I film in questione sono elencati in ordine alfabetico, per regista. Essendo la filmografia molto vasta in questo numero è pubblicata la prima parte del saggio, che inizia da Piero Ballerini e termina con Giacomo Gentilomo; nel prossimo numero sarò pubblicata la seconda parte.

ALCUNI ASPETTI DELL’INTRAMONTABILE COMICITÀ DI STANLIO E OLLIO

di Mario Galeotti

Uno degli aspetti più interessanti che emerge da un’accurata analisi dei film della coppia Stan Laurel & Oliver Hardy è la natura spesso accidentale e improvvisa degli eventi che scatenano la loro irresistibile comicità. Il punto di rottura, nelle avventure di Laurel e Hardy, può anche derivare da un gesto o da un’azione compiuti in maniera premeditata con l’intento di stravolgere una situazione di calma apparente, ma più spesso scaturisce da un evento imprevedibile, inatteso, che si concretizza all’improvviso in circostanze del tutto fortuite e con effetti comici ancora più esilaranti. Le numerose argomentazioni e letture critiche sulle dinamiche della coppia Stanlio e Ollio non hanno, a nostro avviso, messo sufficientemente in risalto questo elemento.

KILL BILL “OPERA LIMITE” DI TARANTINO

di Roberto Lasagna

Kill Bill è il “film limite” della filmografia di Quentin Tarantino, la cui dismisura, estetica e di durata, prelude all’allargamento di orizzonte dei film che seguiranno ed è probabilmente l’opera tarantiniana che più scopertamente riflette sui linguaggi e sulla rappresentabilità della violenza attraverso di essi.

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

LA FEDIC ALLA MOSTRA DI VENEZIA

di Paolo Micalizzi

Micallizzi presenta il 25. Forum Fedic che si svolgerà al Spazio Incontri del Venice Production Bridge (Hotel Excelsior) del Lido di Venezia nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il Forum sarà incentrato sui Festival e sugli Autori Fedic. Con il Premio FEDIC. attribuirà alcuni riconoscimenti, relativi al cinema italiano presente nelle varie Sezioni della Mostra.

CARLOTTA BRUSCHI: IL CINEMA COME PROFESSIONE

Intervista di Paolo Micalizzi

L’intervista di Paolo Micalizzi a Carlotta Bruschi, la quale da anni fa parte della Giuria del Premio Fedic, mette a fuoco la passione dell’intervistata per il cinema e analizza la professione da lei scelta: quella di Segretaria di Edizione.

FESTIVAL ED EVENTI

77. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA: CHE LA FESTA COMINCI

di Paolo Micalizzi

L’articolo presenta il Programma articolato della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si farà Live nella data stabilita, cioè 2 – 12 settembre, dopo l’insorgere della pandemia. Come ha detto il Direttore Artistico Alberto Barbera: “È con grande senso di responsabilità e di impegno che abbiamo affrontato una situazione ignota e senza precedenti. Una situazione nella quale le regole del gioco cambiavano in continuazione, costringendoci a grande flessibilità e disponibili e continue correzioni di rotta”.

OCCHIO CRITICO

SPIKE LEE: BLACK MOVIE MATTERS

di Marco Incerti Zambelli

Spike Lee è autore poliedrico e prolifco, ma spesso le sue opere non raggiungono il pubblico italiano. Il proliferare delle piattaforme digitali permette ora di gettare uno sguardo d’insieme sui suoi ultimi lavori, che confermano la sincera passione, il rigoroso impegno, l’ingegnoso talento di un maestro della cinematografia degli ultimi decenni.

NEL CENTRO ITALIA DEI TERREMOTI: DUE FILM DI EMILIANO DANTE

di Tullio Masoni

Due film sul terremoto e il dopo all’Aquila, Accumuli, Amatrice, Arquata del Tronto Camerino, Visso, Norcia…Identità individuali e collettive nella difficile sopravvivenza. Una leale e inventiva ricerca di linguaggio.

SUL DANUBIO: “CUETIZ” DI TAMAS YVAN TOPOLANSKY; “FINAL CUT- LADIES AND GENTLEMEN” DI GYORGY PALFY”

di Paolo Vecchi

Mihaly Kértesz, sbarcato a Hollywood dove ha anglizzato nome e cognome in Michael Curtiz, sta girando “Casablanca”, che diventerà una leggenda della storia del cinema. Ma gli USA sono appena entrati in guerra, alle abituali difficoltà del bizzoso regista con il tycoon Warner e il produttore Wallis si aggiungono quelle con Johnson, occhiuto commissario governativo, incaricato di controllare la funzionalità del film alle esigenze propagandistiche.

DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

LO SGUARDO LATERALE. I DOCUMENTARI DI GIACOMO VERDE

di Marcello Cella

Una riflessione sui documentari di Giacomo Verde, videoartista, pittore, attore, regista, attivista e molto altro, recentemente scomparso.

INTERVISTA A JACOPO BROGI

di Paola Dei

“LABORATORIO GRECIA” è un viaggio che attraversa la Storia greca ed europea passata e recente: dalla seconda guerra mondiale alla crisi che viviamo. Un documentario di Storia e di tante storie: vita quotidiana nell’epicentro del neoliberismo applicato.

Il fascismo e l’occupazione di ieri, la Resistenza: un paese che deve al proprio popolo la sua Liberazione.

La Guerra Fredda e la dittatura militare, la troika di oggi: la speranza e la rabbia, la disperazione, il dolore, la catarsi di un popolo rassegnato ma combattivo, omologato ma rivoluzionario, indifferente ma generoso e solidale. Un viaggio condiviso assieme ad intellettuali, politici e gente comune. Analisi e referti dal laboratorio greco. Cronache del nostro avvenire: in cammino fra le generazioni, per abbandonare l’eterno presente ed inventare un Futuro dalle misure umane.

«Se la Democrazia può essere distrutta in Grecia, può essere distrutta in tutta Europa» (Paul Craig Roberts).

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

ROGER CORMAN: LA RIVOLUZIONE ESPLODE A HOLLYWOOD

di Francesco Saverio Marzaduri

Roger Corman e Vincent Price

Roger Corman e Vincent Price

Non capita sovente che il nome d’un regista acquisti meriti e importanza senza che la sua produzione annoveri un solo titolo davvero degno di nota. Impossibile discernere tale nome da un genere frequentato con assiduità o da una produzione visibilmente grama in “mise-en-scène” e impianti narrativi. Ed è ugualmente impossibile separare la firma da un periodo controculturale fortemente condizionato dal mutamento di mode, gusti, pubblici. Eppure, dall’alto delle proprie 94 lune, a tutt’oggi Roger Corman non cessa d’essere un caso più unico che raro: la garanzia di una tecnica che non si premura granché di realizzare confezioni di qualità opinabile, il cui esito – risibile per palati esigenti, più semplicemente ingenuo – non va a scapito di un’indiscutibile professionalità.

Perché di tecnica, relativamente a Corman, si deve parlare in barba a giudizi talmente standard e uniformi da suonare datati come (e forse più de)i suoi film: a testimoniarlo, l’autobiografia “Come ho fatto cento film a Hollywood senza mai perdere un dollaro” in cui l’autore, con molta ironia, snocciola un “modus operandi” cominciato dalla più collaudata gavetta, posto al contempo come un’alternativa-sberleffo ai “System” di magne produzioni in piena crisi. Non vi è genere che il cineasta di Detroit non attraversi – dalla fantascienza al gangster, per tacere ovviamente dell’horror – senza che gli incassi, conseguiti tra drive-in e pidocchietti, lo pongano mai in condizione di rimetterci, inclusa l’abitudine di riutilizzare un medesimo set per più progetti all’anno, e nel minor tempo possibile, procurandogli la pronta etichetta d’incontrastato sovrano dell’“exploitation”.

Una tecnica, dunque, ch’è anche predefinito stilema: alzi la mano chiunque, guardando uno dei vari adattamenti da Poe, non individui la mano di Corman in un’abilità costruttiva desunta dall’impiego di sanguigni “décor” (perlopiù dovuti alla firma tutelare di Daniel Haller), giocati su cariche tonalità cromatiche a pastello grazie a un prodigioso apporto fotografico, spaziante da Floyd Crosby e Arthur Grant al futuro regista Nicolas Roeg – e in quest’ultimo caso debitore delle correnti “pop”. E ancora nel sodalizio col compositore Les Baxter, così come nella scelta di gloriosi volti hollywoodiani la cui età avanzata non scalfisce la professionalità (Boris Karloff, Peter Lorre, Basil Rathbone, Ray Milland), consentendo a una di esse, Vincent Price, di associare all’opera cormaniana la propria caratteristica, mefistofelica icona. Il gusto dell’eccesso, l’edificazione d’un universo parossistico morboso e soffocante, quasi metafisico e pervaso da una vena beffarda e sarcasticamente macabra: indici bastevoli a far di Corman un marchio di fabbrica, dove il concetto d’“idea”, nel senso più etimologico del termine, non esce scalfito in una struttura narrativa sopperente alla scarsezza economica, impreziosita dalla collaborazione con Charles Beaumont, Dick Matheson e un giovane Robert Towne. L’occasionale introduzione di segmenti onirici, a base di filtri e distorsioni ottiche, acclude ulteriore pregio a una fecondità barocca, “kitsch” finché si vuole, che nell’abilità d’impastare effetti orrifici e note grottesche meglio condensa la ridefinizione estetica del “fantasy” cinematografico.

Roger Corman sul set de “Il pozzo e il pendolo”

Roger Corman sul set de “Il pozzo e il pendolo”

Si può convenire come molti lavori scaturiti dalla “factory”, senza la pretesa d’esser presi sul serio e a un passo dalla dichiarata parodia, lascino il tempo che trovano e l’apparato non possa non ritenersi arcaico (per cui sarebbe inesatto non definirlo “invecchiato”). Vero è che se nella gran parte dei casi la ghianda permette alla quercia di fiorire, non si può non riconoscere alla griffe cormaniana l’introduzione d’un metodo che, in epoca di influenze e correnti, non poco contribuisce permettendo al decadente “milieu” di ritemprare le finanze, risorgendo più rigoglioso e potente. Una figura rinascimentale a tutto tondo, sotto la cui ala crescono nomi nel comparto registico (Scorsese, Coppola, Bogdanovich, Cameron…) ed attoriale (Nicholson, De Niro, Bronson e Dennis Hopper, Peter Fonda, Bruce Dern) destinati a lasciare impronte indelebili. E lo stesso può dirsi relativamente alla controtendenza che partorisce generi e “spin-off” in linea con la voga ribellista sessantottina, bruciati in tempi rapidissimi – lo “youth”, offerto dallo psichedelico “Il serpente di fuoco”, o il “bikers” de “I selvaggi” – trovando in “Easy Rider” l’eponima vetta.

Un’inestricabile esperienza di cinema e vita, talvolta pagata a proprio rischio e pericolo, come dimostra lo scomodo “L’odio esplode a Dallas”, oggetto di minacce nella gestazione e – ironia della sorte – film assai più profetico di quanto la tormentata uscita faccia presumere. E anarchicamente “vintage” da tornare a confrontarsi con le grandi produzioni dirigendo, con visionaria inventiva, l’apocalittico-avvenirista “Frankenstein oltre le frontiere del tempo”, tratto da un romanzo di Brian Aldiss, in un’epoca dove nomi come il suo, ghiotto menù per cinefili e “aficionados”, non si possono non salutare con tenero anacronismo; ciò prima di lasciarsi definitivamente alle spalle la regia per dedicarsi alla produzione e alla distribuzione nazionale di grandi cineasti europei, occasionalmente concedendo qualche “cameo”. Non vogliamo dire che gli spunti socio-politici o i risvolti psicanalitici appaiano materia inferiore rispetto ad emblemi figurativi o a eventuali significazioni morali spiegate dalle funzioni terrorizzanti dell’horror: rivedendo in chiave odierna un “must” gangsteristico qual è “Il clan dei Barker (forse il capolavoro di Corman), non sfugge una certa allegoria nel ritratto della madre sanguinaria del titolo originale, e nel suo cieco odio verso una società alienante, a sua volta restituito nella morbosa educazione sentimentale dei quattro figli.

Forse, nell’attuale cinematografia a stelle e strisce, non è così palpabile il vuoto lasciato da artigiani della Settima Arte altrettanto prolifici, dotati d’identica purezza e originaria semplicità della celluloide che fu. “Sine dubio”, non si può non riconoscerla lezione anticonformista, rivoluzionaria al punto che perfino in Italia è stata (e per più d’uno è ancora) eletta a eclettico modello di riferimento. Un maestro? Sì, senza ma e senza se.

“Il clan dei Barker”, 1970

“Il clan dei Barker”, 1970

BALLATA DI UN “COMICO BIANCO”

di Francesco Saverio Marzaduri

“Recitar! Mentre preso dal delirio

Non so più quel che dico

E quel che faccio!

Eppur è d’uopo, sforzati!

Bah! Sei tu forse un uomo?

Tu se’ Pagliaccio!”RUGGERO LEONCAVALLO, Pagliacci

“Non si muore d’amore, si muore quando non si mangia.

”FRANCESCO NUTI, Son contento

Un gran lavoro, una decina d’anni fa o poco più, fecero Matteo Norcini e Stefano Bucci rastrellando interviste, testimonianze, istantanee, contributi per il monumentale volume “Francesco Nuti – La vera storia di un grande talento”, pubblicato da Ibiskos e dedicato alla sottostimata arte dell’attore-regista fiorentino, pratese d’adozione. E mai titolo suonò più confacente per il documentario-tributo realizzato da Mario Canale, il cui titolo è un palese riferimento a una fortunata pellicola, “Francesco Nuti… e vengo da lontano”. Perché, come Willy Signori e numerosi altri personaggi d’una variegata galleria, a Nuti era sufficiente l’espressione tenera e sorniona da fanciullone sorridente, la mitica fossetta sul mento, a farne una sfera a parte in un’epoca in cui all’agonizzante commedia italiana si sopperiva con una fucina di comici in embrione, cui i successi del piccolo schermo, tra cabaret e varietà, recavano manforte. Poco meno di quarant’anni sono trascorsi da quando Nuti apparve come la sorpresa tutta toscana all’interno d’un sottocapitolo del nostro cinema per il quale il compianto critico Stefano Reggiani coniò l’espressione “stagione malincomica”, i cui assortiti regionalismi non nascondevano un “fil rouge” di fondo: l’aria candida, sprovveduta d’una generazione innegabilmente disarmata di fronte a un periodo funestato da mutamenti socio-politici e culturali, attentati terroristici, cambi di casacca ideologica e quant’altro. Se Nanni Moretti è riconosciuto l’eponimo esponente d’un nutrito gruppo di cineasti – da Giordana a Piscicelli, a Giuseppe Bertolucci – indotto ai rancidi bilanci del Sessantotto, fraintende chi tuttora ne scambia contraddizioni e tormentoni, anche ilari, per pillole di comicità. Lo sguardo generazionale è, però, anche materia per buffoneschi apologhi, mini-cronache di fallimenti intrise d’amarezza, in cui i neonati beniamini dello schermo televisivo fungano da nitida lastra per un pubblico in grado di guardare oltre il riverbero. Senza per questo rinunciare al sogno.

In una filmografia che conta una quindicina di titoli e una decina di regie non eccelse, il segreto dell’arte di Francesco – che non si definisce comico quanto “attore comico” – risiede nell’effimera bolla di sapone che scinde la candida maschera “à la” Harry Langdon da egoismi e meschinità d’una sfera pronta a travolgere il sogno. Senza disporre della simpatica indolenza, tipicamente partenopea, di Troisi o della nevrosi d’un Verdone con cui reagire alla realtà metropolitana, peraltro serbandone analoghi impacci, la fisionomia di Nuti suggerisce maggiori affinità con la surreale mimica di Nichetti, tanto che la lunare stramberia (all’occorrenza non esente da gag da cartone animato), senza smaltire un grammo della propria innata “clownerie”, assurge a “modus operandi” per non cadere nelle trappole del sistema. Non rinunciando neppure al modello di Benigni, la cui ruspante veracità fa un corpo comico d’“azione”, anziché di “reazione” come nel caso di Cecco, fedele a una concezione umoristica tesa a sposare una poetica neorealista di stampo zavattiniano con una “vìs” propriamente vernacolare. L’impressione è di non trovarsi di fronte a un comico, o a un fantasista, ma ad un interprete brillante dietro cui si celano sfumature di malinconia e tristezza, tranquillamente predisposto per travisare la classica figura di Pierrot in una presenza attoriale idonea per registri drammatici. Non per niente la terza ed ultima collaborazione col regista e mentore Maurizio Ponzi, “Son contento” (che annovera un toccante soliloquio con un usignolo spirato), ruota sulle vicissitudini sentimentali tra un cabarettista in crisi creativa e la fidanzata, che portano il primo a una forte e profetica depressione, facendo luce su quel binomio pubblico-privato che si rivela strumento vincente – ed egoistico – per l’esuberanza dell’artista nel saggiare nuovi lidi. Tale dualismo trascende l’artificio convincendo l’interprete, dopo la spontanea freschezza dei lavori precedenti, a compiere il balzo verso la regia senza rinunciare alla cassetta. Viceversa, il gusto dell’ammiccamento cinefilo, scimmiottante soprattutto la produzione americana, benché pretenzioso, ancora non ha la supponenza che si vedrà una decina d’anni più tardi.

Innegabile che lo humour di Nuti sia degno d’amorevole empatia per le fiabe dolci-amare in cui la poetica, nemmeno troppo velata, del suo Candide concilia col sapore rustico, genuinamente agreste e mai dimenticato delle origini. Avvalendosi di nomi prestigiosi che firmano con lui i copioni (Elvio Porta, Franco Ferrini, Enrico Oldoini, Luciano Vincenzoni, Sergio Donati, Vincenzo Cerami), ribadito dal sodalizio con Ponzi per tre film[1] – tuttora i migliori del regista – Francesco “in primis” non fa mistero di trovarsi a suo agio nella solidale collaborazione coi medesimi nomi, a cominciare dal fratello Giovanni autore di tutte le colonne sonore, le cui melodie sovente ricalcano Ry Cooder, e dal gruppo musicale di cui membro, i “Barluna”; e ancora il produttore-egida Gianfranco Piccioli, il montatore Sergio Montanari, l’operatore e direttore della fotografia Maurizio Calvesi, gli abituali sceneggiatori e futuri cineasti Ugo Chiti e Giovanni Veronesi – quest’ultimo da Cecco tenuto a battesimo, come accade ai giovani Ricky Tognazzi e Ferzan Özpetek. Del resto, nella moltitudine di usuali caratteristi, basterebbe la presenza-feticcio dell’ex impresario teatrale Novellantonio Novelli, grande amico e portafortuna in quasi tutte le pellicole del Nostro, a rimarcare una sanguigna volontà di reiterare le radici qual irrinunciabile oggetto transizionale custodito gelosamente, un po’ mentore e un po’ “spiritual guidaince” (riprovato dalla scelta di nomi affini per i vari Maestro, Merlo, Segugio o semplicemente Novello). Si pensi, inoltre, alla passione per il biliardo che il protagonista di “Io, Chiara e lo Scuro”, il seguito “Casablanca, Casablanca” e il tardivo “Il signor Quindicipalle” eredita dalla famiglia. E ancora alla toscanità dei luoghi, materia da adattare all’allegro funambolismo (la Paperino frazione di Prato, che prelude al quartiere Ovosodo riutilizzato dal livornese Virzì): su tutti Narnali, dove il padre di Nuti, nativo del Mugello, svolge la professione di barbiere e l’artista vive dall’infanzia al successo. Topografico cenno nell’ultimo episodio dedicato alla stecca ma soprattutto nella prima pellicola di cui è protagonista assoluto, dopo il debutto avvenuto l’anno prima con “Ad ovest di Paperino” insieme ai “Giancattivi”: “Madonna che silenzio c’è stasera”.

Nel film di Alessandro Benvenuti, anch’egli all’esordio come interprete e regista, umori e disagi di tre esistenze solitarie, che vagheggiano di evadere dalla quotidiana routine, si coalizzano in risposta a un muro di ostilità all’insegna d’un demenziale “nonsense”, risolto in perfidi frizzi e goliardici lazzi. Fermo restando nel “climax” dell’operazione surreale, che sfiora topici spunti del periodo (compresa ovviamente l’alienazione giovanile in famiglia e in società), il fine è la semplice attesa del domani, mentre il tempo trascorre nella costruzione di situazioni grottesche e irriverenti. Tra apologhi irreali – come quello dei piccioni capaci di trasformarsi in principi azzurri, nonché allegoria dei “dropout” al centro – la sagoma di Nuti già evidenzia i tratti caratteristici dello smarrito, disoccupato e oppresso dai familiari. In “Madonna”, che replica il paradigma del vagabondaggio d’una giornata impiegata nel film precedente, il ruolo dell’impacciato, assillato dall’incombente presenza materna e alla costante ricerca d’un posto che non trova mai, non s’arena alla gag chapliniana o allo stornello canzonatorio in stile Benigni (la “Pupp’a pera” destinata a tornare, in versione rock, in “Caruso Pascoski di padre polacco”), esplicitando un marcato autobiografismo. Fuori e dentro la finzione, Francesco è un perito chimico tessile che serba inalterato il nome anagrafico, come negli altri due film di Ponzi, giocando a reiterare e rimescolare sé stesso e la famiglia: sugli “ending credits” di “Io, Chiara e lo Scuro”, mentre s’appresta a concludere una partita vincente, il protagonista racconta di sé al navigato concorrente, e in “Son contento” il fattore si riverbera (extra)diegetico nel bagaglio umoristico del fantasista. Piglio autobiografico col quale (tentare di) fuggire una realtà “bigger than life” monotona e uniforme, dove le fabbriche di “Madonna” appaiono luoghi sinistri memori di Petri e, secondo la lezione di De Sica, c’è chi ruba una bicicletta mentre i bambini – potenziali Franti o Lucignolo, quando non “olvidados” – ci guardano e imitano. Nel florilegio di citazioni, in cui figura perfino una parodia de “Il laureato”, il trasognato e spicciolo zen di Cecco lo sorprende nell’atto di monologare con le stelle e la natura come un San Francesco (e i panni d’un monaco, suo malgrado capace di miracoli, Nuti li vestirà nel segmento “Sant’Analfabeta” per la miniserie televisiva “Sogni e bisogni” di Sergio Citti), vaneggiando d’incontrare la fortuna un anno prima di dissertare della Creazione sotto forma di tavolo verde – e il Padreterno, mancino, non si sa che stecca usi, se in legno o in alluminio.[2] Ma, come accade al Billy Fisher di John Schlesinger, si tratta d’un emisfero immaginifico edificato su una stentata evasione i cui trionfi sono tristi e privi di sbocchi, che porta Francesco a vincere per caso una corrida canora, per poi sperperare l’assegno in premio con una rossa prostituta, con cui non combina nulla. La stessa filosofia del Magnifico, il sedicente amico del babbo che l’ha abbandonato, non è che un patetico castello di carte sbugiardato dal giovanotto quando scopre che chi pronostica di far fortuna a Machu Picchu è un altro infelice fra tanti, sposato con prole, che ha abbandonato i sogni. Non rimane che raccattare quel gramo barlume d’onirismo confidando nella vincita d’una schedina; e vuoi mai che il buffonesco sforzo di “spostare la Chiesa”, dato l’improvviso scampanellio, non sortisca l’effetto o la speranza di riallacciare con l’ex fidanzata non si verifichi in un inatteso squillo di telefono, prima d’una nuova avventura l’indomani…

Se si pensa a “Casablanca, Casablanca”, a volte la bugia è un espediente per convincere il produttore a realizzare dubbi progetti. Ma laddove il sogno si eleva a univoca ancora di salvezza, onde evadere dal grigio torpore del trantran, il contraltare è costituito dall’abbandono (e dal conseguente senso della partenza), “pattern” non meno irrinunciabile. Il Francesco di “Madonna” è abbandonato dal genitore nella misura in cui il ruolo paterno è quello che meglio contorna la produzione dell’artista. Senza rinunziare alla dimensione favolistica tra lo zuccheroso e l’assurdo, la cui origine ipertestuale appare dichiarata in “Miracolo a Milano”, “Tutta colpa del Paradiso” è incentrato sul tentativo d’un ex galeotto dal cuore d’oro, il cui passato è stato spazzato via, di riottenere il figlioletto adottato da una giovane coppia; rintracciatolo in Val d’Ayas, dove il bimbo vive coi genitori nella baita denominata “Paradiso”, desiste dall’iniziale proposito folgorato dalla meraviglia del paesaggio, illuminato dal calore degli abitanti e dal ricambiato amore per chi, ignaro dei suoi trascorsi, gli offre ospitalità. E ancora la voglia di paternità, che nel privato si concretizza durante un periodo di forte difficoltà, fa capolino in “Willy Signori e vengo da lontano”, “Io amo Andrea” e “Caruso, zero in condotta”: nel primo caso indotta da immotivato rimorso, nel secondo dal desiderio di uno dei personaggi di costituire un nucleo familiare, esente da legami sessuali, e nel terzo dal patetico sforzo di accudire la tredicenne figlia con cui non dialoga, membro d’una combriccola di teppisti; ma pure “Caruso Pascoski”, nelle ultime scene, diventa genitore. A mo’ di “transfert”, l’abbandono della figura paterna si ripresenta in quello del protagonista nelle disparate vicissitudini sentimentali, ove l’imperante femminismo tiene testa a fanciulleschi capricci (e nella realtà innesca un’ambigua natura rassomigliante la finzione al privato, con Cecco che s’atteggia a duro variando le partner in un perseverante tira e molla). Salvo che l’affettiva burrasca svela presto l’artificiosità dell’assunto, arrancando nel tentativo di dar ritmo all’impianto umoristico, elemento primario; e il cripto-sciovinismo dilagante – per il quale le “spalle” femminili rinunciano a propositi personali, quando non scontano misogini ritratti – tradisce il carattere furbetto degli esordi colorandolo d’un cattivismo talora irritante (“Il potere va mantenuto”, somatizza un autoironico Francesco, “sennò che maschilisti siamo?”), sbeffeggiando il “politically correct” e occhieggiando a Villaggio nelle soluzioni comiche.

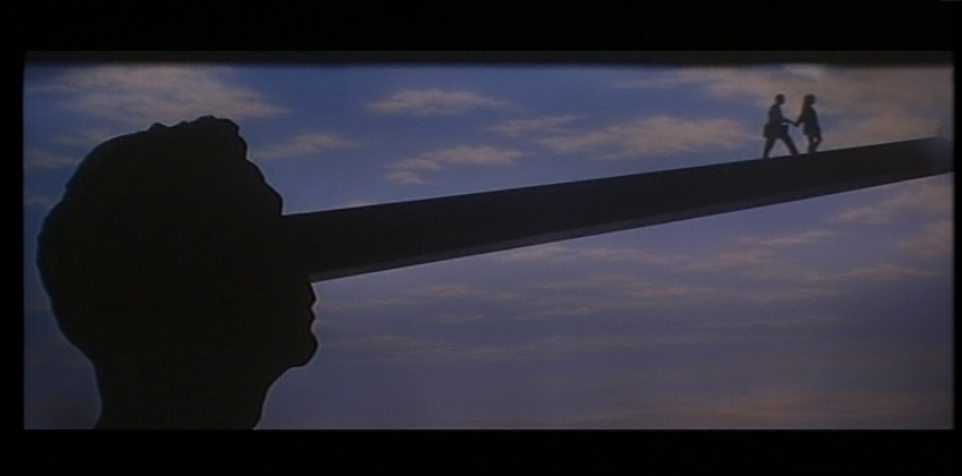

Va da sé come lo spaesamento d’una creatura alle prese con un mondo oscuro, carente d’amore, che non si pone scrupoli nell’affidarlo al suo destino, ravvicini la maschera nutiana all’universo di Collodi, complice ancora una volta la toscanità di cui il burattino è deittico simbolo. Ma mentre “Madonna” si pone come l’inizio felice di un’avventura nella provincia pratese, “OcchioPinocchio” n’è il sofferto epitaffio: l’esperimento di un “reboot” della fiaba – di per sé territorio delicato, che lo stesso Fellini reputava insidioso – si scontra con l’ambizione d’un interprete convintosi d’una crescita registica che s’è ingolfata, risolta in accurati movimenti di macchina e presunti virtuosismi fini a sé stessi; e un esigente autocompiacimento camuffa tra le righe l’insicurezza d’una firma non ancora all’altezza di più illustri colleghi, dove il narcisismo è solo una facciata. Ne esce una filmografia perennemente oggetto di critica, incerta tra il prodotto di cassetta (non privo di sguaiati toscanismi, o gag tipo il dialogo tra sordi, ribadite sino allo sfinimento) e il vezzo autoriale, intriso d’intimismo quando non bizzarro romanticismo, nei quali la veracità delle radici s’insinua nell’“amarcord” sessantottesco o nel ripensamento generazionale. E gli abbozzi d’un tempo evolvono nell’imborghesimento. Produzione inclassificabile, nel senso etimologico del termine, quanto l’esigenza di rifare Pinocchio “ex novo” girandolo in un’America avulsa dall’abituale connotazione (memore delle “location” di precedenti lavori, ad esempio la Genova notturna, piovosa ed onirica di “Stregati”) su atmosfere ondeggianti tra Leone, Welles e Wenders. L’esigenza si sposa all’insistenza di esportare il prodotto fuori dai confini nazionali: e pensare che Francesco, dopo aver compiuto un primo viaggio negli Stati Uniti in cerca dell’ispirazione per “Caruso Pascoski”, aveva dichiarato di non interessarsi minimamente al mercato né al cinema americano, in prima persona constatandone la differenza da quello italiano. Nel caso in oggetto, non si tratta più nemmeno di commedia d’emigrazione verso Casablanca o Tunisi, altrove degna d’un Sordi: l’autenticità si disperde in un mega-sogno cinefilo, pingue e costosissimo, la cui titanica impresa s’inerpica in uno sbagliato collage irto di rimasticature mal integrate da sprazzi di originalità o d’inventiva nella reinterpretazione, palesando il trucco. Scrive Tullio Kezich:

“(…) è stato come girare ‘Le veglie di Neri’ fra i grattacieli, gli inseguimenti di macchine e i cazzottaggi nei saloon. A seguito di tale passo più lungo della gamba sono nate complicazioni di ogni genere: ritardi, sospensioni, accuse. Con il risultato che, a vederlo finalmente completato sia pure con qualche enigmatico rabbercio (…), si rimpiange che il film non sia più ‘povero ma bello’.”[3]

Nondimeno, persino dietro l’eccesso di presunzione si colgono i segnali d’un disagio e un’angoscia per una maschera superata dai tempi, non più in linea con la “naïveté” degli esordi e virante verso una dimensione cinematografica d’ingestibile megalomania, inaugurata dalle incomprensioni tra compagni sul set di “Ad ovest di Paperino”, che sceglie di lasciarsi alle spalle la risata non volendo – o non riuscendo – adempiere al compito (“Pinocchio non c’è più…”, ripete ossessivo il personaggio di fronte a un caminetto nella magione dell’odioso padre). Né è un caso che anche qui la riproposta di Geppetto, restituita nel proprio rovescio, sia il ritratto d’una creatura conforme con l’immagine e l’opulenza di un’epoca avvenirista e, a dispetto del protagonista, menzognera; che ritrovato il figlio, della cui esistenza non ha mai saputo, cerca di adeguarlo al “milieu” capitalista cinico e spietato, e non riuscendovi, senza neppure sforzarsi di comprenderne il candore, se ne sbarazza. Tardiva riproposta di molto cinema americano, Pinocchio/Leonardo è un disadattato che in un Lucignolo al femminile, marchiato come fuorilegge e in perenne fuga, individua il paradossale corrispettivo; sul piano del registro ilare-lunare, l’operazione potrebbe rinviare a Tati la cui sagoma d’innocente emarginato incappa in una roboante, incomprensibile megalopoli (vedi caso, “Playtime – Tempo di divertimento”, il progetto più ambizioso dell’autore, analogamente non fu compreso dal pubblico che ne decretò il declino).

Col senno di poi, già l’opera per cui Cecco fu salutato come nascente cineasta, il succitato “Stregati”, accolto da critiche sorprendentemente positive ma da tiepidi incassi, è quello in cui l’egotismo del Nostro meglio si esplica. La magica creatura venuta dal nulla è una figura del Fato, un po’ filosofo e un po’ pazzo, al timone d’una stazione radio notturna, il cui stralunato atteggiamento d’impenitente dongiovanni induce occasionali conquiste alla propria irreale sfera come un’ultima carta da giocare, o adesso o mai più. Una patinata bolla di sapone, di fatato “charme” come il suo autore, testimonianza del decennio in cui realizzato: ma, appunto, una fantasia destinata a svanire senza lasciare indelebile traccia. La bugia rivela quell’affettazione della favola che “OcchioPinocchio” ulteriormente tradisce; il sogno si trasforma in un incubo d’immani proporzioni, che fa sfumare anche un’ipotetica rilettura di “Mary Poppins”. Lontana è l’epoca di osare l’inosabile battendo un campione di stecca e acquisirne l’eredità, consegnando al mito l’“ottavina a nove sponde” e riuscire dove altri non possono, a mo’ di miraggio, trovandosi “vis–à–vis” con lo stambecco bianco albino, simboleggiante quel pizzico di lindo ottimismo contro il sudiciume. E il progetto de “I casellanti”, pensato per l’amico e modello ispiratore Benigni, resta una fiabesca utopia sulla carta: un isolato casello toscano resistito al conflitto, in cui gli abitanti continuano a inebriarsi di felicità, è gestito da due fratelli, uno dei quali – il personaggio di Francesco – sordomuto dalla nascita, mentre l’altro s’infatua d’una donna enigmatica che decide di seguire. Torna anche l’amato biliardo. Neanche a farlo apposta, il paradigma di “OcchioPinocchio” sopravanza il lenocinio come una preveggenza, mostrando un Prima, un Dopo, un Durante fattisi parabola circolare (ed esistenziale) in cui l’innocente spaesamento acquista graduale ed evoluta consapevolezza, e si conclude con una sospensione senza epilogo, mentre l’originario corpo muore e la mente, valicando il guado, consegue la maturità (il fotogramma del protagonista che, insieme alla nuova compagna, s’incammina verso il cielo lungo un gigantesco naso di legno). Altresì, tornando a canovacci ormai logori, le ultime regie ostentano un Nuti raggrinzito, consumato da egocentrismi, frustrazioni, rancori, suonando piatti tentativi di critica sociale, e i cui “excipit” sono ulteriori sbiaditi ricordi d’un percorso artistico a ritroso. E decisamente poco convincente è la prova d’attore fornita per “Concorso di colpa”, mediocrissimo poliziesco di Claudio Fragasso incentrato su un delitto anni Settanta a ridosso del sequestro Moro, che mette in luce evidenti limiti interpretativi nonostante la presenza del vecchio sodale Benvenuti. Pressoché ignorato alla sua uscita, e forse l’ultimo riuscito lavoro di Cecco, “Io amo Andrea” rappresenta un percorso anomalo: il conflitto tra ruoli, già trattato in una filmografia dove il sessismo è ulteriore componente dell’autore (e non esattamente in senso positivo), è affrontato con un cimento che sembra voler prendere le distanze dalla comicità che fu, lasciandosela alle spalle quasi totalmente, per misurarsi con un discorso su usi e costumi, mentalità e affetti a confronto d’un assetto inopinatamente mutato. Esperimento in linea con una dimensione di maggior intimismo, volto ad azzardare l’aggiornamento di un modello contro le aspettative d’un pubblico altrettanto cambiato; un’alternativa al toscanismo offerto da neonati modelli paratelevisivi, meno vernacolari e più scopertamente edificanti, da Panariello a Pieraccioni, che da sempre elegge Nuti a dichiarato ipertesto per il personaggio di eterno Peter Pan (sua l’espressione “comico bianco” per l’amico-collega), fatta eccezione per il nichilismo ruspante e anarcoide di Ceccherini.

Il decennio Ottanta fa di Francesco un asso pigliatutto, miniera d’incassi per una produzione che, come nella stragrande parte dei casi, lo induce a bissare la medesima formula, sia pure per prodotti assolutamente atipici. Poi l’oblio, seguito da una malinconia autodistruttiva spiegata da un’esistenza all’insegna della sfrenatezza, e da una prostrazione fatta di troppe bevute e sporadiche, imbarazzanti apparizioni (tristemente nota quella concessa a Radio 24), conclusa con un terribile incidente che ne compromette irrimediabilmente lo stato fisico. Il che indurrebbe a un tirar di somme rintracciabile, senza spingersi troppo oltre, nella lunga arringa di difesa con cui l’avvocato di “Donne con le gonne” riesamina l’esistenza, prima che il caso, del protagonista; come se in tale dissertazione, di nuovo la realtà eclissasse la fantasia, e in quella che rimane la sua maggiore vittoria al botteghino – oltreché l’ultima – un Nuti involontariamente oracolare scrivesse il proprio commiato: di un artista confuso, prigioniero della catena d’un trionfo incontrato quasi per caso, e conseguente vittima d’una certezza appartenente a un’epoca remota. Innegabile che lo sforzo della sperimentazione, valicando l’iniziale dimensione ma stando attento a non tradirla, risulti scottante o addirittura incomprensibile (e non è il primo, né l’unico caso). È evidente che non sia riuscito appieno nell’intento, a dispetto di chi non detenga quel pizzico di follia da non provarci neppure. Ma anche se il difetto non fosse nel manico quanto nel senso delle proporzioni, che avesse ragione Cecco, in uno dei tanti aforismi, ad affermare “meglio pazzo che essere un calendario”?

[1] Per la cronaca l’attore-regista avrebbe dovuto partecipare a un quarto progetto, “Qualcosa di biondo”, sostituito poi dal succitato Tognazzi, addetto al “casting”, che per il ruolo vinse un David di Donatello. Da segnalare inoltre la curiosa partecipazione di quest’ultimo, in analoghe parti di sprovveduto terzo incomodo, per “Son contento” e “Caruso Pascoski”.

[2] A rifletterci, un’umoristica “religiosità” risiede anche nei nomi del duo, Francesco e Chiara, così come la seconda, in senso terminologico, contrasta con la terza figura del titolo, lo Scuro.

[3] KEZICH, Tullio: Cento film 1994. Roma-Bari, Laterza, 1995. Pag. 138.

SAGGI

L’EVOLUZIONE DEL GANGSTER MOVIE DAGLI ANNI ’60 A SCORSESE

di Marino Demata

“Bonnie & Clyde”: Il film dello strappo

Il Gangster movie è uno di quei generi cinematografici che ha subito più rilevanti e radicali trasformazioni a partire dai tardi anni ‘60. Sarebbe sufficiente pronunciare due titoli per verificare la distanza siderale che intercorre tra il vecchio tradizionale film di gangster, tipo anni ’50, e il nuovo Gangster movie: “Bonnie & Clyde” (1967) e “Butch Cassidy” (1969). Con notevoli differenze, a vantaggio del primo titolo, questi due film sono stati in ogni caso capaci di scavare un solco mai più colmato col film di gangster della old Hollywood.

Solo un grande regista come Arthur Penn poteva concepire e imporre alla produzione un film così totalmente innovativo come “Bonnie & Clyde” (in italiano “Gangster story”), da diventare poi un’opera

che determina una virata decisiva nella intera storia del cinema e non soltanto del genere “gangster”.

Girando “Bonnie & Clyde”, Arthur Penn spazza via tutti gli stereotipi del vecchio Gangster movie americano. Il gangster, secondo le regole del cinema di Hollywood, non può apparire altro che un pericolo pubblico da catturare e da abbattere; è un elemento di disturbo e di eversione rispetto all’ordine costituito. E lo schema narrativo dei Gangster movies, dagli anni ’30 fino agli inizi degli anni ’60, mostra da un lato, nel gangster, l’evoluzione della malvagità in ferocia, e dall’altro, nelle forze dell’ordine o nell’eroe occasionale che surroga magari la debolezza della polizia, l’abnegazione e il sacrificio di chi ha scelto di lottare per ripristinare quei valori calpestati su cui si fonda la società. In quel periodo della storia del cinema, il vero protagonista è quest’ultimo e il film è in genere la storia dei sacrifici e delle capacità di lotta contro chi ha violato le leggi. Lo stesso modo di girare il film, la distribuzione delle luci e delle ombre, il tipo di inquadrature riservate al gangster e all’eroe, i primi piani, sono tutti elementi funzionali a creare, nei confronti del pubblico, un’atmosfera negativa nei confronti del malvivente e di solidarietà nei confronti di chi lo combatte. C’è la possibilità di una evidente lettura politica di tale procedimento, che ci porta a concludere che la costante accettazione di tali procedure narrative è funzionale alla accettazione di un ordine sociale di stampo conservatore, che va assolutamente salvaguardato. In questo contesto il gangster, beninteso, non è mai un rivoluzionario, ma un elemento comunque di disturbo dell’ordine su cui si fonda la società.

Di fronte a tali regole, Arthur Penn si sente in grado, forte della coraggiosa sceneggiatura di Robert Benton e David Newman, di girare un film innovativo in tutti i sensi. A partire dal titolo, che fa risaltare i nomi dei due gangster. Non è stato frequente in passato che film avessero per titolo nomi di gangster. Ricordo Scarface e pochi altri. Nel caso di Scarface, interpretato dal Paul Muni, il titolo serviva ad incutere timore e curiosità nel pubblico, perché tutti avrebbero voluto vedere le efferatezze di un malvivente tra i più sanguinari della storia, e poi la sua inevitabile fine. Per il film di Penn il caso è diverso. Lo spettatore, al termine del film, guarda i due nomi stampati suo cartellone e consente implicitamente con la scelta del titolo. Per questo motivo non siamo per niente d’accordo col titolo italiano, “Gangster story”. Perché quel titolo, tra l’altro estremamente generico, spazza via proprio uno degli elementi innovativi del film. Arthur Penn, con la scelta del titolo “Bonny & Clyde”, ha voluto rimarcare che il film è dedicato a questi due protagonisti realmente esistiti, intesi, al contrario di “Scarface”, come due personaggi che lo spettatore amerà fin dalle prime sequenze.

Inoltre, con “Bonnie & Clyde”, Penn ha realizzato un meraviglioso affresco che è innanzitutto una tenera storia d’amore tra un uomo e una donna che non possono fisicamente amarsi per l’impotenza di Clyde. Come afferma Tullio Kezich, nella sua ispirata e, come al solito, eccellente recensione, Il film ha creato fra i due “un rapporto schietto e profondo: tanto che, sotto un certo profilo, “Gangster story” è la più gentile storia d’amore comparsa da anni sugli schermi”.

È un amore che si nutre di una profonda complicità e che nasce fin dalla prima sequenza del film. Lo spettatore, dopo aver visto scorrere i titoli di apertura su un primissimo piano delle labbra sensuali di Bonnie/Faye Dunaway, assiste al primo incontro tra i due futuri gangster. Bonnie, uscita da un negozio, vede da uno specchietto un uomo vicino alla propria auto e gli dice “Ehi, giovane, cosa stai facendo con l’auto di mia mamma?”. In quel momento gli sguardi si incrociano e si collegano per non scollegarsi mai più, fino alla fine del film e della storia. E in quel momento avviene anche l’immediato collegamento empatetico con lo spettatore, che sarà anch’esso costante (o meglio in costante crescita) fino alla fine del film. Questo significa che fin dalle prime battute il regista ha voluto creare una corrente di simpatia e di affetto triangolare, tra Bonnie, Clyde e lo spettatore. Eppure, i due protagonisti, poche sequenze dopo, inizieranno una lunga serie di azioni contro la legge. Per dirla in breve, Penn è stato dunque in grado di costruire una storia, fedelissima ai fatti realmente accaduti, nella quale due gangster, per la prima volta nella storia del cinema, ricevono l’incondizionata simpatia dello spettatore.

Quest’ultimo consente pienamente pure con gli aspetti di divismo negli atteggiamenti dei due protagonisti: ci riferiamo alla soddisfazione di Bonnie e Clyde quando vedono le loro foto sui giornali, o quando notano che la stampa li segue con morbosa attenzione. Fino al punto che i due protagonisti finiscono per inviare direttamente loro le foto e altro materiale alla stampa. Ad un certo punto dello svolgimento del film appare chiaro che il pubblico è stato completamente affascinato e rapito dalla storia e dalle gesta dei due gangster.

Perché quest’amore a prima vista, e poi sempre crescente da parte del pubblico? Non basta la bravura registica di Arthur Penn a spiegare tutto: non bastano gli studiati movimenti della macchina da presa, gli efficaci shot-reverse, i primi piani, sguardo nello sguardo, e il mantenere un punto di vista della narrazione sempre dalla parte dei due protagonisti. Certo c’è anche tutto questo. Ma non si può prescindere da due ordini di considerazioni di carattere sociopolitico, per così dire:

1- La storia di Bonnie e Clyde (e quindi il film) si svolge in un lasso di tempo di due anni, dal 1932 al 1934, un periodo buio della storia americana, da un punto di vista sociale. È il periodo della grande depressione, che nel cinema era stato fatto rivivere in “Furore” di John Ford, tratto dall’omonimo grande romanzo di John Steinbeck. E l’America descritta da Penn è simile a quella di Ford: un’America poverissima e sottoproletaria, dove la diffusa miseria stride con la ricchezza delle classi al potere. In questo contesto, i crimini di Bonnie e Clyde, che prevalentemente sono rapine in banche sparse nei vari Stati degli Usa, vengono visti dalla popolazione poverissima dell’epoca come una giusta punizione verso i ricchi. Le banche in particolare sono molto odiate, perché non concedono prestiti a chi non offre sufficienti garanzie e tolgono la casa a chi non paga una sola rata di mutuo: nell’immaginario collettivo della povera gente sono il vero nemico. In una delle prime sequenze ”Bonnie & Clyde” si riposano in una casa apparentemente abbandonata, dove si imbattono in un uomo anziano. Poco distate c’è una vecchia auto con una donna e due bambini. L’auto è piena di vecchie masserizie, qualche materasso, altri oggetti ammassati che testimoniamo l’estrema povertà di quelle persone. L’uomo spiega: “una volta questa era la mia proprietà.

Adesso non più. Se l’è presa la banca. Ci hanno sfrattati. Ora appartiene a loro” E indica un cartello proprio davanti all’edificio: “Property of Midlothian Citizens Bank”. La macchina da presa passa dal primo piano del cartello all’espressione un po’ sbigottita di Clyde e poi a Bonny che, con aria di sincera indignazione afferma: “Che vergogna!” Aggiungiamo che nel corso delle loro frequenti ruberie, i due gangster molto raramente colpiscono persone indigenti. Insomma, nel film non si scorge nessuna esplicita riprovazione per i crimini dei due gangster da parte delle popolazioni povere. E nessuno pare abbia mai smentito questa versione di Penn e nessuno l’ha mai accusata di essere immaginaria. I due gangster venivano visti, in quell’epoca buia di miseria e di sopraffazione, come due eroi, impegnati essenzialmente contro le sopraffazioni delle banche.

2 – Penn gira il suo film in un momento particolare della storia americana. Il 1967, quando esce il film, è l’anno delle grandi manifestazioni contro la guerra del Vietnam e, in genere, contro la politica Usa. A marzo del 1967 ha luogo un oceanico raduno delle forze della “contro-cultura”. Il 21 ottobre, cioè poche settimane dopo l’uscita del film nelle sale, mentre i veterani della guerra marciano verso la Casa Bianca, 50.000 giovani si ammassano al Lincoln Memorial, fino ad arrivare a circondare il Pentagono. Facile e logico, per chi ha visto il film, il collegamento con i due gangster che vogliono guadagnarsi la loro libertà attaccando il cuore del potere: le banche.

Penn stesso è ben lungi dal prendere le distanze da questa interpretazione del film e dal messaggio di cui era portatore e sostiene invece esplicitamente l’attualità del film per il momento storico nel quale esso è stato girato ed è uscito nelle sale. Il regista racconta orgogliosamente alla più importante rivista francese di cinema, “Les cahiers du Cinema”, che cinque uomini di colore, durante la proiezione del trailer di “Bonnie and Clyde”, si identificarono a tal punto con i due personaggi, che affermarono: “ecco, così bisogna fare…In questo modo”. Tra l’altro, lo stesso Penn era certo che si fosse alla vigilia di una rivoluzione che probabilmente sarebbe partita dall’America di colore. E uno dei più grandi critici cinematografici americani, Roger Ebert, nella sua consueta recensione sul “Chicago Sun-Times”, solo poche ore dopo l’uscita del film nelle sale, lo definì “una pietra miliare nella storia del cinema americano, un’opera intensa e brillante”. E aggiunse, sull’attualità del film, “il fatto che la storia si svolga 35 anni fa non significa niente. Doveva pur avere una collocazione temporale. Ma è stata girata ora e parla di noi.”

Infatti, lungo tutto l’arco del film, la storia dei due gangster appare come la storia di due persone alla ricerca della propria libertà e felicità, contro un ordine sociale che tendenzialmente nega, a gran parte della popolazione, entrambi gli obiettivi. Noi comprendiamo bene allora che, nelle intenzioni del regista, la corrente di simpatia che si crea fin dall’inizio del film, tra lo spettatore e i due protagonisti, è finalizzata non a creare direttamente una incondizionata ammirazione verso chi delinque, ma a rendere sempre più intollerante proprio quell’ordine sociale contro il quale tanta parte della società scende in piazza o comunque protesta o almeno dissente.

E la morte violentemente tragica di Bonnie e Clyde, alla quale, nella sceneggiatura di Robert Benton e David Newman si allude soltanto, viene mostrata da Penn in tutta la sua spietata crudeltà. Robert Kolker, nel suo bellissimo saggio “A cinema of loneliness”/”Un cinema di solitudine”, rassegna di autori innovativi negli anni ’60 e ’70, nel capitolo dedicato ad Arthur Penn, si sofferma proprio sulla scena dell’uccisione dei due gangster e sugli effetti che essa determina nello spettatore. La simpatia e l’affetto che, lungo tutto l’arco del film, è cresciuta verso i due protagonisti da parte del pubblico in sala, spinge quest’ultimo a desiderare la loro sopravvivenza. Quando invece Penn, modificando la sceneggiatura, offre al pubblico, attraverso la sequenza dell’imboscata e dell’uccisione dei due gangster in slow-motion, una immagine di grande sofferenza, lo spettatore si sente lasciato solo. Quei due personaggi che ha amato fin dalla prima sequenza sono stati annientati. Il sogno di libertà e felicità – perché tale appariva allo spettatore – si è infranto.

Ma c’è da dire che l’operazione filmica messa in essere da Penn, con la violenta sequenza finale, in contrasto con l’originaria sceneggiatura, non rappresenta, secondo Robert Kolker una sorta di nemesi alla quale lo spettatore sarebbe sottoposto nel finale a dispetto della forte simpatia verso i due protagonisti. Al contrario le atrocità dell’agguato e della morte hanno la funzione di “rafforzare la mitica dimensione dei due personaggi”, e, rafforzandone la dimensione, ne confermano la simpatia, a cui si aggiunge il rimpianto per la loro fine.

D’altra parte, non c’è alcun dubbio che mettere lo spettatore di fronte ai particolari di una fine violenta e tragica è un ulteriore elemento innovativo nella storia del cinema, ed è il risultato di alcune svolte “reali” nella storia americana di quegli anni. Ci riferiamo naturalmente all’assassino di Kennedy (a cui Penn continuamente allude in questo e in altri suoi film) e alla guerra del Vietnam. Cioè i due traumi degli anni ’60, che hanno reso “la cultura particolarmente attenta ai dettagli della sofferenza fisica, e hanno inserito tali dettagli in un contesto profondamente emozionale, per non dire politico.” (1)

Su “Bonnie & Clyde”, come si diceva, Arthur Penn ha avuto il totale controllo, al punto da essere libero di modificare totalmente il finale, rispetto a quanto concordato in precedenza con gli sceneggiatori. La sua capacità innovativa è stata libera di esprimersi nel modo più ampio possibile. Al contrario c’è un film anteriore, girato nella maniera classica, nel quale Penn non ha potuto muoversi con la medesima libertà. Eppure, anche in quel caso, sono già evidenti i segnali di innovazione, sia pure ancora in gran parte inespressi. Ci riferiamo al film del 1966, “La caccia”, con un cast stellare formato da Marlon Brando, Robert Redford e Jane Fonda.

il film rappresenta indubbiamente uno dei peggiori film usciti dalla macchina da presa di Arthur Penn, nettamente inferiore anche al suo film precedente, “Mickey one”, con Warren Beatty. Eppure, la storia piaceva a Penn: in una cittadina del Texas negli anni ’60. Calder (Marlon Brando) è stato imposto come sceriffo dal magnate della città, Val Rogers (E.G. Marshall), per tenere a freno le intemperanze di una gioventù prevalentemente rissosa e festaiola. Calder non è felicissimo dell’incarico, ma lo assolve con equilibrio, avendo come parametro il rispetto della legge. Tra le molte sotto storie che il film ci mostra, una delle più significative è quella di Anna (Jane Fonda), il cui sposo Bubber Reeves (Robert Redford) è in prigione da due anni con accuse abbastanza discutibili.

Nel corso di uno dei fine settimana movimentati da alcol e donne, arriva la notizia che Bubber è evaso assieme ad un altro carcerato. La città entra in fibrillazione soprattutto alla notizia che i due evasi hanno ucciso un uomo per rubargli l’auto. In realtà, anche in questo caso lo sfortunato Bubber non c’entra con la morte dell’uomo, ma i chiassosi cittadini del sabato sera hanno già emesso il proprio verdetto; il colpevole è Bubber. Inizia così la caccia all’uomo, che, malgrado la ferma opposizione dello sceriffo (Brando), che viene anche picchiato dalla folla, viene ammazzato.

Sembra chiaro che Arthur Penn ha puntato molto su questo personaggio: le colpe che sono valse la galera a Bubber non sono ben chiare dallo sviluppo del film. Ma una cosa è certa: quasi anticipando “Bonnie e Clyde”, Penn crea un antieroe e si mette dalla sua parte. Assieme al pubblico. E, guarda caso, proprio l’evaso, il fuggitivo, risulta essere, assieme a quello di Marlon Brando, il personaggio più simpatico e amato dal pubblico. Noi non possiamo non vederlo come una sorta di anticipazione del personaggio di Clyde del film successivo. Con Bubber, dunque, Penn ha iniziato a costruire, da un personaggio che viene da un’altra storia e con altre caratteristiche, la figura del gangster amato dagli spettatori, che ritroviamo in “Bonnie e Clyde”.

“Butch Cassidy”

George Roy Hill realizza il suo “Butch Cassidy” due anni dopo l’arrivo nelle sale di “Bonnie & Clyde” e certamente gli elogi incondizionati della critica più seria e avveduta al carattere innovativo del film di Penn gli saranno interamente pervenuti. Io non so, in verità se, senza “Bonnie & Clyde”, ci sarebbe stato ugualmente “Butch Cassidy”. Certamente, per il discorso che stiamo portando avanti in queste pagine, ci interessa soprattutto rilevare che col suo film, Roy Hill ha dato in ogni caso un ulteriore colpo al vecchio schema del Gangster movie.

A partire proprio dal titolo, che, per intero, suona “Butch Cassidy and Sundance Kid”, che, proprio come per il film di Penn di due anni prima, celebra, in questo modo così visivamente palese, ancora una volta i due gangster protagonisti. Anche questi diventano immediatamente i nuovi beniamini dello spettatore, che ammira le loro gesta contro la legge, e tifa decisamente per loro, per la riuscita dei loro colpi, per la loro capacità di fuggire in tempo in barba a tutti i piani messi in essere dalle autorità, prima americane e poi boliviane, per la loro cattura.

Il film ha una vocazione umoristica perfino sfrontata, merito anche dei due protagonisti, tra i quali giganteggia da leader Paul Newman sul giovane e meno affermato Robert Redford. In ogni caso si tratta, agli occhi del pubblico, di un gioco di coppia, proprio come quello tra Bonnie e Clyde. Stavolta si tratta di due uomini uniti, fino alla bella scena finale, da un senso pieno di lealtà e soprattutto di solidarietà. Anche questa nuova coppia di gangster è specializzata nella rapina in banca e, solo occasionalmente, nell’assalto ai treni. Lo Stato nel quale operano è il Wyoming, fino alla successiva e avventurosa fuga in Bolivia, dove dapprima lavoreranno, per poi riprendere il discorso interrotto con la vita da banditi.

Come coppia di gangster non vengono descritti nel film in maniera perfetta: commettono, soprattutto nel periodo americano, molti errori e sono anche approssimati nei loro piani e calcoli. Questi difetti, naturalmente, sono ben spesi e utilizzati dal regista, per accentuare gli aspetti di imprevedibilità e di comicità, che rendono il film progressivamente più piacevole e i due protagonisti, proprio in virtù delle loro debolezze e improvvisazioni, sempre più simpatici e amati.

E c’è anche da aggiungere che una scena come quella di Paul Newman che scorrazza in bicicletta al ritmo di “Rainddrops keep falling on my head” non avrebbe mai potuto esistere in un film gangster, o gangster western, che si voglia, di qualche anno prima. I tempi sono veramente cambiati!

Questo film rappresenta, dunque, un altro duro colpo alla concezione del Gangster movie classico, che forse sopravvive ancora – ma solo in parte – in qualche film classicheggiante come “Il mucchio selvaggio” (1969) di Sam Peckinpah, che, probabilmente un po’ fuori tempo massimo, ci fa rivivere, col suo capolavoro “tosto”, gli schemi e le gesta dei gangster anteguerra, in un canovaccio tipico del western classico. Eppure, anche questo grande film, così misuratamente “classico”, ci presenta dei segnali che ci indicano la fine di un’epoca. C’è una diffusa aura di malinconia che si sprigiona dai personaggi del film, e c’è come la constatazione un po’ mesta che tutti loro sono fuori tempo e fuori luogo. Si prenda la scena in cui i protagonisti vedono le auto (il film si svolge all’alba della Prima guerra mondiale). Per alcuni di loro è la prima volta che vedono un’auto. Uno di loro dice, con tono mesto, direi rassegnato: “d’ora in poi le guerre si faranno con le auto.” Dove c’è la malinconica consapevolezza che le cose stanno veramente cambiando. Si dirà: ma i personaggi dicono queste cose nel 1913. Ma questo veramente non significa niente! L’azione del film è del 1913. Ma il regista sta parlando a noi, attraverso il film, nel 1969. E questa è la cosa importante e reale. La sua sensibilità, che ci vuole trasmettere, è rivolta alle donne e agli uomini del suo tempo, del 1969. Qualcosa sta cambiando. E come…

Il colpo di grazia: “Gloria” di John Cassavetes

Nel 1980 toccherà ad uno dei grandi ribelli del cinema, uno dei fondatori del New American Cinema, John Cassavetes, dare il colpo di grazia alle vecchie concezioni e regole del Gangster movie. La cosa che può apparire più strana è che tale colpo di grazia viene sferrato proprio nel contesto di un film, “Gloria”, che, su un piano strettamente formale e sulle modalità utilizzate nel girarlo, sembrerebbe il meno “rivoluzionario” dei film di Cassavetes.

“Gloria” appare subito curatissimo rispetto ai film precedenti: non si avverte l’improvvisazione che caratterizza l’intero arco dell’opera del regista e il lasciar fare agli attori appare assai mitigato dalle esigenze di un controllo del proprio lavoro che addirittura diventa meticoloso e non piu’ cosi artigianale come in passato. Si aggiunga a questo che Cassavetes ha voluto, in questa occasione, circondarsi di collaboratori di alta professionalità per ciò che riguarda la colonna sonora (Bill Conti) e la fotografia (Fred Schuler), per confezionare un prodotto perfetto nelle sue intenzioni e negli stessi risultati.

Eppure, le cose non stanno proprio così: quei risultati alla “cinema-contro”, che nei precedenti film Cassavetes aveva raggiunto anche attraverso l’improvvisazione e la prevalenza del lavoro degli attori, qui li raggiunge preparandoli invece minuziosamente attraverso una sceneggiatura accurata ed una preparazione tutta professionalizzata. Ma, in buona sostanza, “Gloria” finisce con essere il più anti-hollywoodiano di tutti i film di Cassavetes. Perché? Semplice: se solo leggiamo la trama, ci rendiamo conto che il regista mette addirittura alla berlina le convenzioni hollywoodiane, procedendo allo scardinamento di ogni vecchia regola del Gangster movie, proseguendo l’opera già intrapresa da tempo, di destrutturazione dei generi tradizionali sui quali si fondava il cinema tradizionale: “Jack Dawn è un mafioso che non ha saputo tacere. Prima che gli arrivino in casa i killer consegna il piccolo Phil e un quaderno-memoriale alla vicina di casa, Gloria. Il rapporto tra la non più giovane Gloria e il giovanissimo Phil, rimasto ormai senza famiglia, è piuttosto difficile. Senza contare che la mafia vorrebbe mettere le mani sul quaderno lasciato da Jack. Per difendere il ragazzo, Gloria diventa un’abile pistolera e, alla fine, riesce a rifugiarsi a casa di Tony, un boss di cui era stata amante. Ma proprio lì trova ad aspettarla lo stato maggiore del clan mafioso…”

Questa volta dunque lo spirito moderno e innovativo di Cassavetes si esercita sul genere noir-gangster, come è toccato in precedenza con altri generi. Ma il mutamento questa volta è così radicale, che “Gloria” può essere visto – senza esserlo in realtà – come una sorta di parodia del vecchio Gangster movie, nel quale il regista non esita a sbeffeggiare tutti i sacri ingredienti del cinema tradizionale di genere.

E così, al posto di Humphrey Bogart, col suo impermeabile stretto in vita, troviamo addirittura una donna, la scattante e vitalissima Gena Rowlands, nella parte della protagonista. E, a completare la coppia di protagonisti, ci sarà addirittura un bambino di soli sei anni, Phil. E’ lui il maschio, l’uomo che si cala nei panni del partner di Gloria. Certo, in altri tempi, un progetto del genere avrebbe fatto inorridire qualsiasi produttore della cosiddetta “mecca del cinema” e un film, con tali premesse non si sarebbe mai realizzato, perché una tale coppia di protagonisti sarebbe apparsa irriverente verso il pubblico e verso il cinema tradizionale.

Lo stesso ritmo forsennato del film rappresenta un elemento di novità: ll Gangster movie tradizionale aveva momenti di accentuato movimento, ma aveva anche lunghe pause nella narrazione. In “Gloria”, invece, il ritmo è senza pause nè soste: il racconto è una continua fuga da qualcuno e da qualcosa e in particolare dai gangster che vorrebbero mettere le mani sulla documentazione in possesso di Phil e Gloria, costringendo i due protagonisti ad una perpetua corsa in avanti.

Gli avvenimenti ed il loro ritmo incalzano ed essi sono tutti consequenziali a quanto succede nelle scene iniziali del film, che poi costituiscono l’unico ‘fatto”, l’unico episodio del racconto, che non avra’ altre pieghe ed altre novita’ (altro elemento veramente dissacrante!), ma che costituisce la matrice di tutto lo sviluppo della storia stessa.

Cassavetes fa in modo che questa “strana coppia”, nata dall’incontro di due solitudini, giochi con la dialettica vita-morte lungo tutto l’arco del film, in una sottile reciproca linea di confine che sembra debba spezzarsi da un momento all’altro. Il teatro di questa dialettica è la città caotica, sporca, terreno di dominio dei gangster e della malavita, un sistema con regole ferree dalle quali non si può ‘sgarrare”, pena la persecuzione e la morte.

Il primo Scorsese

Il Gangster movie è uno dei generi più frequenti nella ampia filmografia di Martin Scorsese, che, da giovane, da grande consumatore delle poltrone delle sale cinematografiche, aveva senza dubbi seguita l’evoluzione del genere fin qui descritta, con la sola eccezione di “Gloria”, che esce nel 1980, 7 anni dopo il suo primo film-gangster, “Mean streets”. E, in ogni caso, abbiamo anche prove della amicizia e frequentazione, in quei primi anni ’70, con Cassavetes, che fu prodigo di consigli su come girare “Mean streets”.

I quattro Gangster movie di Scorsese, che passeremo in rapida rassegna, rappresentano, passo dopo passo, il graduale delinearsi di caratteristiche nuove del genere, per arrivare ad una concezione fortemente influenzata dai registi innovatori, primo fra tutti Arthur Penn, ma anche dalla sua straordinaria propensione al documentario. Si noterà infatti più di una differenza tra i film completamente di fiction del regista italo-americano, e i film che invece fanno riferimento a fatti e personaggi realmente esistiti. La realtà e la verità storica vengono trattate con grandissimo rispetto. Anche il più efferato dei gangster merita che si dica la verità su di lui, senza mitizzazioni, ma anche senza inutili esagerazioni che ne enfatizzino inutilmente la crudeltà e la efferatezza.

Il Gangster movie secondo Scorsese manifesta una continua ansia di verità e di realismo. A tal punto che non sono infrequenti i colloqui, o vere e proprie interviste, a gangster (o ex gangster) dei quali Scorsese porta sullo schermo storie, fatti e misfatti. Robert De Niro, per costruire, nel modo il più realistico possibile, il suo personaggio in “Casinò” di imprenditore e proprietario di sale da gioco, riuscì, su sollecitazione di Scorsese, ad incontrare in varie occasioni Frank Roshental, alla cui vita il film si è ispirato, e a discutere con lui.

Quello che emerge insomma è il rispetto, non per questa o quella figura di gangster, ma il rispetto della verità, per fare film realistici, che avessero il rigore del documentario. In sintesi, quello che vogliamo dimostrare attraverso l’esame dei quattro Gangster movie di Scorsese, è lo svilupparsi progressivo di un approccio essenzialmente documentaristico, come se il regista volesse dimostrare che, su questo terreno, non è necessario inventare nulla, perché la verità sta sempre più avanti della finzione. Purché la si sappia ben riconoscere.

Siamo nel 1973 e il giovanissimo Scorsese, valendosi di una sceneggiatura scritta a quattro mani con l’amico Marcio Martin, gira “Mean streets”, il suo primo Gangster movie, impegnando due attori che diventeranno tra le icone della sua filmografia: Harvey Keitel e Robert De Niro.

“Mean streets” è un film complesso e rappresenta un primo passo verso la concezione documentaristica del Gangster movie, i cui passi decisivi saranno i due film degli anni ’90, “Goodfellas” e “Casinò”. In “Mean streets” l’aspirazione documentaristica, più che focalizzarsi sui personaggi, i singoli gangster alle cui gesta il regista, da ragazzo, aveva in qualche modo assistito o delle quali aveva sentito parlare, si concentra invece sull’ambientazione: Little Italy, con le sue luci, le sue feste, le processioni e anche i piccoli gangster di quartiere. Little Italy è stato il quartiere dove è nato e cresciuto il giovane Martin, che è soprattutto interessato a rendergli omaggio attraverso il suo film. Che proprio per questo motivo è prevalentemente ed essenzialmente un film autobiografico. nel quale si rivelano le contraddizioni della personalità del regista, dai ricordi della sua infanzia a Little Italy, con l’ambiente pittoresco enfatizzato dalle giornate dei festeggiamenti per San Gennaro, alle sue ansie religiose entro le quali sono preponderanti i sensi di colpa e l’ossessione del peccato.

In tal senso è veramente significativo il modo col quale inizia il film. Assistiamo al risveglio concitato di Charlie (Harvey Keitel, alter ego del regista) sicuramente da un incubo. Una voce fuori campo (la voce è quella di Scorsese) ci manifesta quello che è uno dei concetti chiave del film: “Tu non fare penitenza per i tuoi peccati in chiesa, ma per la strada e a casa. Tutto il resto sono cazzate e tu lo sai.” Oggi può sembrare strana una tale ossessione per il peccato in un ragazzo che poi vedremo radicato nel mondo della mafia locale. Un grande critico cinematografico, forse il più grande negli Usa, Roger Ebert, storicizza questa sequenza: essa può oggi sembrare incomprensibile se non si rammenta che il film è stato girato prima del Concilio Vaticano II, che rappresentò, per il mondo cattolico, una svolta ridimensionatrice dell’ossessione per il peccato.

Ma, dopo essersi soffermato sul personaggio autobiografico di Charlie, Scorsese sembra invitare lo spettatore ad osservare, proprio attraverso gli occhi del suo personaggio, il composito mondo della malavita locale, di origine italiana. È qui che il film assume un carattere quasi documentaristico, che si mescola con l’autobiografismo rappresentato dal suo alter ego

Charlie, infatti, passati i temporanei tormenti domenicali, si rituffa nel mondo della malavita, dove ha una grande aspirazione: diventare proprietario di un ristorante, che possa gestire con capacità ed eleganza. Il boss locale, zio Giovanni, sarebbe disposto ad accontentare Charlie, ma lascia intendere che esistono due ostacoli: il suo rapporto con una ragazza epilettica e con Johnny Boy (Robert De Niro), a cui piace vivere con un piede all’interno della organizzazione malavitosa e con un piede fuori. A tal punto che sembra che a volte se ne prenda gioco: Michael, uno dei malviventi locali, non riesce in alcun modo ad ottenere da Johnny la restituzione dei soldi che gli deve e si rivolge a Charlie, sapendolo di lui amico. Ma Johnny prende tutto come un gioco e sembra non avere alcuna intenzione di mettere la testa a posto.

Nell’ambito di questo rapporto tra Charlie e Johnny, memorabile è la scena del loro incontro al bar Volpi. Johnny si presenta portando con sé due ragazze, braccia sulle loro spalle, a destra e a sinistra, e procede verso Charlie che sta seduto con aria di disapprovazione. Johnny appare allo spettatore al rallenty e

al suono di Jumpin’ Jack Flash dei Rolling Stones e l’intera scena è caratterizzata da una colorazione rosso acceso (il colore dell’Inferno?).

Il pubblico avrà una ulteriore idea del tipo di scapestrato rappresentato da Johnny, allorché lo vedrà fare esplodere una cassetta della posta. Per quale ragione? Ci si chiede. Nessuna ragione.

Con questo film Scorsese comincia a tratteggiare quel mondo della criminalità organizzata in senso piramidale, che approfondirà poi negli anni Novanta con “Quei bravi ragazzi” e con “Casinò” e, infine, recentemente, con “The Irishman”. Dunque, con “Mean streets” del 1973 siamo appena agli inizi. Eppure., già si intravedono alcuni elementi tipici che caratterizzano quel mondo: il rispetto delle gerarchie, l’obbedienza cieca alle regole, la realizzazione completa degli incarichi ricevuti senza possibilità di discuterli. Naturalmente, date le premesse, il distacco documentaristico è meno marcato, perché il regista si sente emotivamente coinvolto nella parte autobiografica della narrazione. Nondimeno resta inequivocabile la voglia di Scorsese di documentare il vero. Una tendenza che, in vario modo, gli proviene dalla multipla frequentazione di varie cinematografie, dal neorealismo, alla Nouvelle Vague, e dal nuovo cinema americano di Mekas e di Cassavetes.

Per poter girare questo film Scorsese ha avuto molte difficoltà di ordine finanziario. Roger Corman sembrava propenso ad un finanziamento, ma non se ne fece nulla, di fronte alla pretesa che i personaggi fossero afroamericani. Tra l’altro lo stesso Cassavetes gli sconsigliava fortemente di accettare qualsivoglia condizionamento esterno. E però, sempre le difficoltà finanziarie furono i presupposti per aspetti positivi del film, come la necessità di girare con camera in spalla, di utilizzare accorgimenti tecnici che aiuteranno il regista a crearsi il suo stile. E, come per i film di Cassavetes, specialmente quelli degli esordi, molto è stato lasciato da Scorsese alla improvvisazione degli attori.

Scorsese anni ’90: il decennio del documentario

Definiamo gli anni ’90 il decennio del documentario per Martin Scorsese per due ragioni essenziali. Innanzitutto, gira due nuovi Gangster movie nei quali viene accentuata la propensione per il documentario, preceduto da una accurata indagine sulla vita dei personaggi descritti e sugli ambienti e le regole dell’organizzazione malavitosa. In secondo luogo, a riprova della sua passione per il vero da trasporre cinematograficamente, fa uscire due meravigliosi documentari sul cinema americano e sul cinema italiano, che sono due autentici capolavori, solitamente poco ricordati quando si parla delle opere di Scorsese.

I due film sono “Goodfellas” (“Quei bravi ragazzi”) e “Casinò”. Il primo, del 1990 esce nelle sale a quasi vent’anni dal suo primo Gangster movie, “Mean streets”. La più importante novità è che “Goodfellas” è proprio una storia vera con personaggi realmente esistiti e pienamente riconoscibili dalle “gesta” narrate nel film.

Alcuni dei personaggi del film, che copre un arco di trent’anni, erano ancora viventi durante la lavorazione: una ghiotta occasione che Scorsese non si lascia sfuggire, per convincerli a conversare con lui e De Niro al fine di ristabilire alcune verità e addirittura ricevere consigli su come impostare la recitazione perché fosse più aderente possibile alla personalità dei personaggi reali.

Il personaggio principale del film è l’italo-irlandese Henry Hill, interpretato nel film da Ray Liotta. Attorno a lui ruotano le vicende di tutti gli altri personaggi. Si prenda ad esempio la prima parte del film: è come un “romanzo di formazione” del giovanissimo Henry, che, di fronte alle difficoltà sue e della propria famiglia, sceglie di voler diventare un gangster, proprio come quelli che vivono al marciapiede di fronte. “Per me, – dice agli spettatori la voce fuori campo di Henry/Ray Liotta, che si racconta – essere un gangster era meglio che essere il Presidente degli Stati Uniti.” E poi, una volta entrato nel “sistema” e, pur incaricato solo di piccoli lavoretti, Henry si sente importante: “Avevo il mio posto. Ero trattato come un grande. E ogni giorno rimediavo qualcosa.” E infine, il fatto più importante per lui: ” a tredici anni guadagnavo più soldi degli adulti del quartiere.”

Henry riuscirà a mettere insieme una fortuna straordinaria, grazie anche a felici intuizioni e ad alcuni “colpi” fortunati, come quello agli uffici della Air France, realizzato con la complicità dei suoi più stretti amici, Jimmy Conway (Robert De Niro) e Tommy DeVito (Joe Pesci). Ma, nel suo percorso, non mancheranno gravi scivoloni sia nei suoi “affari”, che lo porteranno ad un lungo soggiorno in carcere, sia anche nella vita privata, dove Henry diventerà presto insofferente della donna che si è scelta come moglie (Lorraine Bracco), preferendole un’altra donna.

Ma, proprio su questo episodio famigliare, si sofferma Scorsese, per cogliere l’occasione di sottolineare le ferree regole dettate dagli stati maggiori della malavita, che non gradisce grossi problemi di famiglia per i propri affiliati. Pertanto, a Henry viene consigliato di sistemare le cose in famiglia come se nulla fosse mai successo e soprattutto senza traumatiche separazioni

Dunque non si sfugge alle regole del sistema che in più occasioni richiama all’ordine i propri affiliati. E questo è uno dei punti sui quali Scorsese batte maggiormente in “Goodfellas”. Conoscere l’universo malavitoso vuol dire conoscere innanzitutto le sue regole.

Alcune ce le ricorda direttamente la voce fuori camp di Henry, allorché, raggiunto l’obiettivo di entrare a far parte del clan malavitoso, afferma “Per essere membri di un clan devi essere italiano al 100 per 100. Così possono risalire ai tuoi parenti, al paese…È il massimo onore che si può ricevere. Così fai parte di una famiglia, di un clan. Nessuno può fotterti e tu puoi fotterti chi vuoi”.

Altre norme, sempre tutte rigorosamente “non scritte” le ricorda Jimmy Conway (Robert De Niro), forse il più serio dei tre bravi ragazzi del film, per i quali è una sorta costante richiamo all’ordine e alle regole. Lo ritroviamo ad affermare “mai tradire gli amici e tenere sempre la bocca tappata”.