Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 3.1 STEVEN SPIELBERG COME JAMES HILLMAN: “READY PLAYER ONE” di Roberto Lasagna

- 3.2 JERRY LEWIS, LA POSSIBILITÀ DI ESSERE ANORMALE di Francesco Saverio Marzaduri

- 3.3 JAMES BOND – FENOMENOLOGIA DI UN AGENTE SEGRETO DAGLI ANNI ’60 AD OGGI di Riccardo Poma

- 3.4 LA FABBRICA DELL’INVISIBILE La censura cinematografica in Italia, dalle origini a oggi (1913 – 2017) Prima parte (1913-1962) di Alfredo Baldi

- 4 INCONTRI

- 5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 6 FESTIVAL ED EVENTI

- 6.1 GIOVANI AUTORI E MAESTRI AL FESTIVAL DEL CINEMA DI PORRETTA TERME CHE HA ANCHE OMAGGIATO UN’ATTRICE DIMENTICATA di Paolo Micalizzi

- 6.2 UN FESTIVAL BEN RADICATO NEL TERRITORIO DI TREVISO IL “SOLE LUNA DOC FILM FESTIVAL” di Paolo Micalizzi

- 6.3 TRIESTE FILM FESTIVAL 2018: PREMI, NUOVI TALENTI DELL’EUROPA CENTRO ORIENTALE, CINEMA DEL ‘68 di Paolo Micalizzi

- 6.4 DIMMI DELL’INDIA … di Maria Pia Cinelli

- 6.5 IL FERRARA FILM FESTIVAL 2018 di Maurizio Villani

- 6.6 CINEMA! STORIE, PROTAGONISTI, PAESAGGI A proposito della Mostra sul cinema del Polesine di Maurizio Villani

- 7 OCCHIO CRITICO

- 7.1 DREAM IS OVER: “TONYA” E “UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA” di Marco Incerti Zambelli

- 7.2 Altalene d’autore: “Ore 15.17 – Attacco al treno” e “A casa tutti bene” di Francesco Saverio Marzaduri

- 7.3 FAMIGLIE: “CHIAMAMI COL TUO NOME” DI LUCA GUADAGNINO E “LOVELESS” DI ANDREY ZVYAGINTSEV di Tullio Masoni

- 7.4 DUE FILM DI ADRIAN SITARU: “ILEGITIM” E “FIXEUR” di Paolo Vecchi

- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 9 QUALITA’ IN SERIE

- 10 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

- 11 CREDITS

ABSTRACT

E ULISSE PRESE IL FUCILE: CRISTI PUIU di Francesco Saverio Marzaduri

L’opera esaustiva di una tra le riconosciute individualità registiche del “Noul Val Românesc”. Nel contempo il ritratto di un cineasta rigoroso, scrupoloso nella registrazione di un quotidiano che s’innesta con la Storia.

STEVEN SPIELBERG COME JAMES HILLMAN: “READY PLAYER ONE” di Roberto Lasagna

In “Ready Player One” la vocazione educativa di Spielberg emerge con più veemenza e il grande videogioco cinematografico detta le regole di una rappresentazione immersiva che vuole manifestarsi come teatro del presente e del futuro, mimesi della nostra esistenza di Avatar e alibi della nostra vita dissolta con disinvolta baldanza nelle figure doppie di un videogioco quanto mai allegorico e animato in maniera metamorfica come un gigantesco affresco rinascimentale.

JERRY LEWIS, LA POSSIBILITÀ DI ESSERE ANORMALE di Francesco Saverio Marzaduri

Ritratto di un maestro della comicità del Novecento: riflessioni su un paradigma concettuale dietro una maschera ilare.

JAMES BOND – FENOMENOLOGIA DI UN AGENTE SEGRETO DAGLI ANNI ’60 AD OGGI di Riccardo Poma

Il cinema di James Bond ha spesso modificato l’immaginario collettivo degli spettatori di tutto il mondo. Non solo. Ripercorrendo la saga si possono trovare testimonianze precise su quanto il mondo sia cambiato dal 1962 di Licenza di Uccidere al 2015 di Spectre.

LA FABBRICA DELL’INVISIBILE LA CENSURA CINEMATOGRAFICA IN ITALIA, DALLE ORIGINI A OGGI (1913-2017) – PRIMA PARTE (1913-1962) di Alfredo Baldi

La censura cinematografica, ovvero la “Revisione dei film”, nasce in Italia nel 1913, con il governo Giolitti. Si inasprisce durante il Fascismo che emana nel 1923 un Regolamento di attuazione che rimane in vigore per quasi quaranta anni. Terminata la guerra, la nuova legge sulla censura approvata nel 1947 dall’Assemblea Costituente mantiene in vigore molte delle vecchie norme, nonostante che la Costituzione preveda il solo limite del “buon costume”. Con i governi a maggioranza DC la censura diviene sempre più rigida e repressiva e provoca continue proteste degli uomini di cinema e degli intellettuali. Finalmente nell’aprile 1962, dopo oltre un decennio di battaglie, è approvata la nuova legge, tuttora in vigore anche se destinata a scomparire rapidamente.

INCONTRO RAVVICINATO CON UN GRANDE REGISTA: DAVID LYNCH di Paola Dei

Incontro in occasione della Festa di Roma 2017

FILMMAKER ALLA RIBALTA: LAURO CROCIANI di Paolo Micalizzi

Profilo di un filmmaker Fedic attivo dal 1993 con cortometraggi comici o legati a temi filosofiche/spirituali. Opera poi come Presidente di un Cineclub che per divulgare il cortometraggio organizza proiezioni in piazza ed in altri luoghi, corsi di audiovisivi, programmi televisivi ed un Festival giunto alla 18.a edizione.

GIANCARLO GIANNINI MATTATORE AL MISFF 68 di Paolo Micalizzi

Un’edizione del Festival con mattatore l’attore-regista Giancarlo Giannini, premiato, cosi come Sarah Maestri e Sebastiano Somma, con l’Airone d’oro. I premi del Festival ed il rapporto con la Scuola.

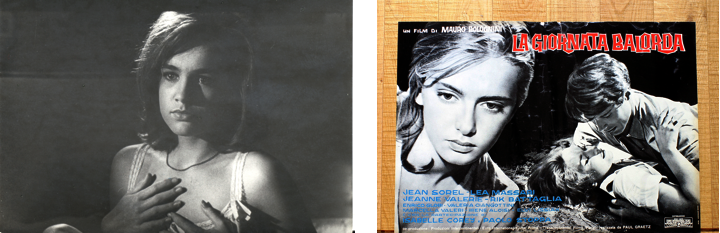

GIOVANI AUTORI E MAESTRI AL FESTIVAL DEL CINEMA DI PORRETTA TERME CHE HA ANCHE OMAGGIATO UN’ATTRICE DIMENTICATA di Paolo Micalizzi

Un Festival dell’Appennino bolognese che continua a promuovere il Cinema libero e che nel 2018 ha premiato il regista Silvano Agosti e riscoperto l’attrice Evelyn Stewart, ha omaggiato Roberto Rossellini e presentato giovani autori.

UN FESTIVAL BEN RADICATO NEL TERRITORIO DI TREVISO IL “SOLE LUNA DOC FILM FESTIVAL” di Paolo Micalizzi

Un Festival che vuole essere un ponte tra le culture che ha origine a Palermo e si è ben radicato anche a Treviso: Premi e iniziative, Omaggio a Flaherty.

TRIESTE FILM FESTIVAL 2018: PREMI, NUOVI TALENTI DELL’EUROPA CENTRO ORIENTALE, CINEMA DEL ‘68 di Paolo Micalizzi

Premi ed omaggi, Cinema sui“ Ribelli” del 68 alla ventinovesima edizione di un Festival dedicato all’Europa del centro-orientale

DIMMI DELL’INDIA … di Mariapia Cinelli

Il 17° River to River Florence Indian Film Festival, l’unico in Italia interamente dedicato al cinema indiano, come ogni anno ci accompagna in un viaggio al centro dell’universo eterogeneo dell’industria cinematografica più prolifica del mondo.

IL FERRARA FILM FESTIVAL 2018 di Maurizio Villani

Premi e film di questo Festival diretto da Maximilian Law, giunto alla terza edizione.

CINEMA! STORIE, PROTAGONISTI, PAESAGGI. A PROPOSITO DELLA MOSTRA SUL CINEMA DEL POLESINE di Maurizio Villani

La Mostra aperta a Rovigo, curata da Alberto Barbera si propone di ricostruire con una ricca documentazione la storia del rapporto fra il Polesine – un territorio dalle caratteristiche pressoché uniche – e il cinema.

DREAM IS OVER: “TONYA” E “UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA” di Marco Incerti Zambelli

Due film americani, con attenzione al racconto della realtà dai tratti documentaristici pur nella diversità dei toni, raccontano il venir meno, con amaro umorismo, lo svanire del sogno americano.

ALTALENE D’AUTORE: “ORE 15.17 – ATTACCO AL TRENO” E “A CASA TUTTI BENE” di Francesco Saverio Marzaduri

“Ore 15.17 – Attacco al treno”. 21 agosto 2015. Il mondo assiste stupefatto alla notizia, divulgata dai media, di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364 diretto a Parigi, sventato da tre giovani americani in viaggio per l’Europa. Il film ripercorre le esistenze dei tre amici, dai problemi dell’infanzia alla ricerca del proprio ruolo nel mondo, fino agli sfortunati eventi che anticiparono l’attacco.

“A casa tutti bene” – Un’improvvisa tempesta blocca su un’isoletta una famiglia riunita per festeggiare le nozze d’oro di due anziani genitori. L’ingente parentela è costretta a convivere sotto lo stesso tetto per due giorni e due notti, senza vie di fuga. E la tempesta che tormenta l’isola, ineluttabilmente, finisce per intrecciare (e agitare) le esistenze di fratelli, cugini e nipoti, tra antichi dissapori mai sopiti, un presente che riaccende irrisolti conflitti e un futuro incerto.

FAMIGLIE: “CHIAMAMI COL TUO NOME” DI LUCA GUADAGNINO E “LOVELESS” DI ANDREY ZVYAGINTSEV di Tullio Masoni

“Chiamami col tuo nome” è forse l’opera stilisticamente più riuscita di Guadagnino. Ma subisce il fascino e la compiacenza di una calligrafia cui corrisponde lo smussamento dei contrasti. Rohmer un po’, Ozon di più.

“Loveless”. L’amara, crudele e tragica vicenda di un ragazzo che scompare mentre i genitori stanno divorziando. Un “umiliato e offeso”. Dopo “Leviathan”, Zvyagintsev continua a denunciare i mali della Russia di oggi.

DUE FILM DI ADRIAN SITARU: “ILEGITIM” E “FIXEUR” di Paolo Vecchi

“Ilegitim” esordisce con la rivelazione del passato nascosto di un padre che durante il regime di Ceausescu si è adoperato a impedire l’aborto di molte donne, poi il nucleo del racconto si sposta sul rapporto incestuoso dei suoi figli gemelli in seguito al quale la ragazza è rimasta incinta, riproponendo dunque il problema dell’interruzione della gravidanza.

“Fixeur” sembra dapprima un’inchiesta sulla prostituzione delle minorenni e la “tratta delle bianche” verso la Francia, evolvendo poi come film sul dilemma etico, e in qualche modo teorico, di chi si dedica al cosiddetto cinéma-vérité, o vita in diretta televisiva, oltreché come road movie sulla Romania profonda, lontana da Bucarest cento chilometri e cento anni.

LA STORIA DIETRO LA PORTA CHIUSA: di Marcello Cella

Le due giovani registe serbe raccontano la storia di due donne anziane che fanno i conti con la Storia recente e passata del proprio paese senza sconti per nessuno. Una riflessione sulla Serbia, sui Balcani e sull’Europa consegnata alle giovani generazioni.

TERRITORI DI CONFINE: “QUARTIERE PABLO” DI PIETRO MEDIOLI di Marco Incerti Zambelli

La recente opera di Pietro Medioli è un riuscito esempio di quel ‘cinema del reale’ nel quale la possibilità di ibridazione tra documento e narrazione, che la tecnologia digitale favorisce, apre nuovi affascinanti territori al cinema contemporaneo.

TRUMP: AN AMERICAN DREAM di Giancarlo Zappoli

In quattro episodi ricchi di materiali spesso poco noti a noi europei viene tracciato un ampio ritratto dell’inquilino della Casa Bianca attraverso le testimonianze di collaboratori, ex sostenitori ed avversari.

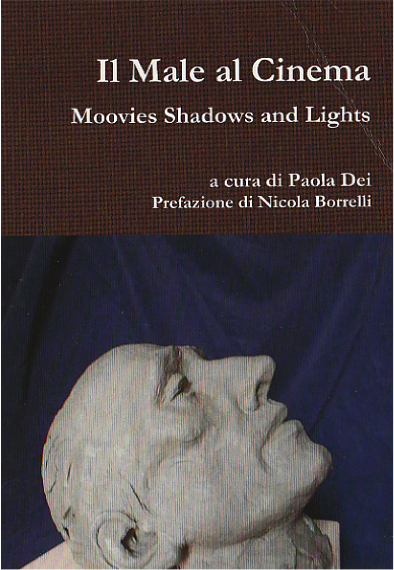

PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

Segnalazioni-recensioni di libri, recenti, dedicati a Michelangelo Antonioni, a “Cinebreviario 1950-2000”, Anton Giulio Majano, “Il Male al cinema” ed a Sandro De Feo.

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

E ULISSE PRESE IL FUCILE: CRISTI PUIU

di Francesco Saverio Marzaduri

A volte può essere il Paese, col proprio retroterra culturale. Altre volte la Storia, col proprio ingombrante fardello. Allo stato dei fatti, è però il Destino a decidere delle esistenze umane e a chiamare al cospetto le citate influenze. È la realtà, al pari di una sinistra presenza, a insinuarsi nella vita di un cineasta in divenire, determinata da eventi che a loro volta fungono da base (e all’occorrenza monito) per una produzione dove il peso della Storia, con le sue drammatiche conseguenze, si rivela fattore vincolante e ineludibile. Per uno spettatore disattento o superficiale, sarebbe facile liquidare la filmografia di Cristi Puiu apparentandola a quelle di cineasti connazionali della stessa generazione, a quel “Noul Val” la cui linea di pensiero non fa del gruppo una corrente cinematografica, ma uno stato d’animo indotto dalla volontà di focalizzarsi sulla storia del Paese, operazione proibita dal regime di Ceaușescu, con accurata esattezza filologica.

A volte può essere il Paese, col proprio retroterra culturale. Altre volte la Storia, col proprio ingombrante fardello. Allo stato dei fatti, è però il Destino a decidere delle esistenze umane e a chiamare al cospetto le citate influenze. È la realtà, al pari di una sinistra presenza, a insinuarsi nella vita di un cineasta in divenire, determinata da eventi che a loro volta fungono da base (e all’occorrenza monito) per una produzione dove il peso della Storia, con le sue drammatiche conseguenze, si rivela fattore vincolante e ineludibile. Per uno spettatore disattento o superficiale, sarebbe facile liquidare la filmografia di Cristi Puiu apparentandola a quelle di cineasti connazionali della stessa generazione, a quel “Noul Val” la cui linea di pensiero non fa del gruppo una corrente cinematografica, ma uno stato d’animo indotto dalla volontà di focalizzarsi sulla storia del Paese, operazione proibita dal regime di Ceaușescu, con accurata esattezza filologica.

Tangibile è il desiderio di ricostruire un’identità socio-culturale a lungo manipolata dagli organi di Partito, né si può negare che Puiu medesimo serbi origini cinematografiche comuni a quelle di film makers più o meno coetanei – la “nuova onda”, appunto. Eppure, non è necessariamente con la registrazione di episodi reali avvenuti in un trentennio di dittatura, grottescamente definita “Età dell’Oro”, che si può analizzarne l’eventuale politique alla stregua di Mungiu, Netzer, Porumboiu e dei tanti altri mai distribuiti da noi. E non occorre individuare nella scelta della camera a spalla, benché non la sola presente, la cifra stilistica dominante, assurta a biglietto da visita per una filmografia che fin dagli inizi, come addetto ai lavori, avrebbe permesso al futuro autore di “Moartea domnului Lăzărescu” (“La morte del signor Lăzărescu”) di trovare nel cinema la giusta forma d’espressione per testimoniare una realtà, quella del Paese, non obbligatoriamente storica e più nascostamente intima. Questo non significa che il Passato e le sue dolenti conseguenze, in Puiu, non abbia rilievo; ma è il Presente, il Qui e Adesso, a imporsi quale principio di necessità: quasi che il regista-sceneggiatore guardasse allo scavo psicologico dei personaggi di volta in volta messi in gioco, facendo della disamina in toto, che comprende loro e il futuro in cui versano, un’analisi introspettiva delle proprie inquietudini, delle proprie ossessioni, dei propri tormenti. Qualcosa, insomma, di assolutamente originale nel campionario di nuovi autori romeni, che nulla ha da invidiare alle visioni d’insieme dei colleghi. Ma se talvolta, si diceva, è il Fato a servire le carte giuste, ecco che il cinema ha permesso a Puiu di trovare un secondo habitat naturale. Come guardare al protagonista di “Aurora”, quarto lavoro di quest’autore, se non a una figura disarmata, privata di un’identità e una storia, alla ricerca di qualcosa d’inspiegabile e tanto alla deriva da vagare per le vie di Bucarest imbracciando un fucile? Un disagiato esistenziale, paranoico e maniacale ma gelidamente lucido, che la macchina da presa segue incessante e invisibile, mostrandone in modo minuzioso e ripetitivo anche i gesti più insignificanti. A interpretarlo, non per niente, è lo stesso Puiu, maschera opaca e occhiata sghemba, la cui regia, precisissima e straordinariamente efficace, pare unicamente interessata ai segnali del disarmo dell’uomo a contatto con l’ambiente che lo circonda – laddove lo sguardo dell’osservatore, nello scrutare e filtrare la realtà, ne diviene l’ineludibile complice.

“Una tra le prime cose che s’imparano del cinema è che si tratta di un’arte dai puntini di sospensione. In quest’opera non mi nascondo dietro le cose: ho pensato che osservare, e rimirare ancora per pochi istanti, mi consentisse di narrare con più facilità.”

Ma non occorre spingersi troppo oltre nella filmografia di Puiu alla ricerca di modelli ipertestuali di riferimento, pur presenti, in quei maestri del cinema realista che vanno da Godard a Bresson, da Wiseman a Depardon, sino a Cassavetes, dove la verità registrata dal mezzo filmico durante la ricerca si fa meta naturale. E quest’ultima, sposando l’apologo di semplicità intimista à la Rohmer al senso di sacralità stile Kieślowski, si trasla in forma di limpido racconto, perseverando nel primario obiettivo del cinema romeno odierno di mettere a nudo destabilizzazioni e crisi di una nazione allo specchio.

“I registi fanno domande circa l’esistenza umana, la natura, il mondo. Cerco di utilizzare lenti che non deformino l’immagine, ma siano attigue a ciò che si coglie nel quotidiano. Nel compiere questa ricerca, occorre trasformarsi in un antropologo visuale.”

Se la politique di Puiu, in questo senso, si apparenta allo sguardo d’insieme generalmente diffuso dal “Noul Val”, prima ancora le origini anagrafiche non si discostano granché da quelle di altri nomi dell’ondata: come molti di loro, anche Puiu è nato a Bucarest e analoga è l’esperienza di vita coltivata fuori dal Paese, che all’inizio degli anni Novanta gli permette di studiare pittura all’École Supérieure d’Arts Visuels di Ginevra e, prima di laurearsi nel ’96, scoprire una realtà differente da quella a lungo imposta in Romania. Il che non gli impedisce, una volta tornato in patria, di esercitare l’apprendistato cinematografico a fianco del maestro Lucian Pintilie (il quale, come lui, non ha mai fatto mistero delle proprie influenze avanguardiste), rispettivamente in qualità di consulente artistico e sceneggiatore per “După-amiaza unui torţionar” (in italiano, “Il pomeriggio di un torturatore”) e “Niki Ardelean, colonel în rezervă” (conosciuto anche come “Niki et Flo”). Titoli che una decina d’anni prima di “Aurora”, pur appartenendo all’occhio polemico e provocatorio del metteur en scène, non riescono a camuffare completamente un punto di vista “giovane”, lucido e disarmante, sulla realtà attuale di un Paese posto di fronte a un avvenire incerto, segnato dalle indelebili cicatrici della Storia. Ma l’autorevole presenza di Pintilie non deve apparire l’unica credenziale di Puiu, giacché il percorso da questi compiuto nel campo è comune a quello della sua generazione: non solo l’esperienza da studente all’estero, che già provvede ad arricchirne il bagaglio culturale, ma anche il corretto professionismo in tutti quei rami, dallo short allo spot pubblicitario, il cui impiego permette di compiere il balzo verso la macchina da presa con una trama a soggetto e una produzione a basso costo.

Il suo debutto come regista-sceneggiatore, “Marfa şi Banii” (letteralmente “merce e denaro”), ha luogo nel 2001, dopo che una tumultuosa crisi economica ha obbligato la Romania a non distribuire alcun titolo. Ma il film riceve numerosi premi in festival internazionali, addirittura gareggiando nella sezione “Quinzaine des Réalisateurs” della Croisette, inaugurando nel Paese una rinascita cinematografica che prolifera di talenti, lo sguardo rivolto a una dimensione del reale di cui si vuole evidenziare ogni contraddizione. Più d’uno sostiene, con buona ragione, che sia questo il primo lavoro della “nuova onda”, sebbene in patria raccolga tiepidi entusiasmi, e perfino qualche noia con la censura. Vi si nota come le influenze europee, lampanti, si alternino ai modelli statunitensi e alle correnti sperimentali: “Marfa”, infatti, segue la strada del road movie d’intrico thrilling per fotografare il viaggio da Constanța a Bucarest di un ventenne aspirante imprenditore, prezzolato da un boss locale per trasportare un pacchetto dal dubbio contenuto. La suspense, tutta velocità e pericolo come in molto cinema americano anni Settanta-Ottanta, si mescola col realismo dell’apologo e lo humour che trapela dai dialoghi vacui e cinici dei protagonisti. Tuttavia il vago desiderio di libertà, tematica ricorrente negli spiriti libertari in procinto di rompere con le ombre del passato e andare controcorrente verso ipotetiche vie di fuga, si trova a fare i conti con l’evidente realtà di un Paese incapace di evadere dalle proprie prigioni morali: il consumismo e la corruzione simboleggiati dal titolo, elevati a incontestabili simboli di un benessere non conseguito, appaiono la meta più comoda da raggiungere (“Viviamo in una finzione cosmica, e non possiamo evaderne”). Non esiste altro rifugio, la concezione di amicizia si macchia all’istante in nome di loschi profitti, la voglia di allontanarsi alla ricerca di sé stessi è un’utopia tutta (o meglio, solo) americana: i nuovi animi ribelli non cercano neanche lontanamente di somigliare ai prototipi, ne restano sbiadita copia. E come si verifica in tanto successivo cinema romeno, preferiscono cedere all’insofferenza e al conformismo. Fotografia implacabile di una Romania contemporanea in cui la transizione democratica e la legittima rincorsa al benessere sono minati da opportunismo e violenza dietro ogni angolo, l’esordio di Puiu è contrappuntato dall’assidua presenza della macchina a spalla, inversa alla concezione di metafora, in interminabili camera-car dove l’atto di spiare l’azione si fa machiavellica complicità dello spettatore verso la vicenda narrata e il realismo che la permea, quasi vi fosse trascinato di peso. Ma pure sinistra effigie tesa ad avvertire, senza poterlo fare, che qualcosa di nefasto e demoniaco succederà ai personaggi, troppo tardi per tornare indietro.

Si tratta di un calvario ancora poco spirituale, lontano dalla santità di lì a poco volta a rinsanguare il progetto di sei opere ambientate nella periferia di Bucarest, che il cineasta mira a concepire memore dei “Racconti morali” di Rohmer. Con tale serie Puiu intende esplorare sei tipi di storie d’amore, e già con “Moartea domnului Lăzărescu” si vuole esaminare l’amore per il prossimo, seguito, nelle successive opere in lavorazione, da quello tra un uomo e una donna e da quello per i figli, poi da quello per il successo a quello tra amici, per concludere con l’amore carnale. La Settima Arte diviene espediente introspettivo atto a evincere la dimensione globale più veritiera, come il regista è chiamato ad assumere il ruolo di un investigatore entro un perimetro che permetta di risalire da un ristretto raggio a una più ampia area. E l’intento della macchina da presa, in questo senso, è esorcizzare la fiction per arrivare alla sfera più genuina della mente umana quale modalità per esprimere la politique, intesa come sguardo, assurta a finestra sul mondo. Si mira a squarciare il velo della finzione onde conseguire, in modo intenzionale, il reale quotidiano del mondo (l’individuo e l’area in cui è al centro) per ottenere un’idea antropologica ch’è l’esatta antitesi dell’archetipo iniziale.

“Vorrei ottenere sei lavori che evocano un dato periodo di tempo con una dimensione forte e dal valore storiografico importante. Sono nato nel ’67, quindi questo periodo di tempo è importante per me. La Romania è cambiata molto. È assai difficile trovare le immagini della vecchia Bucarest nella narrativa romena.”

La vita si fa dispositivo più importante dell’arte, e il reiterante impiego della cinepresa si fa terzo occhio. A propria volta, il riutilizzo degli stessi interpreti e comprimari è qualcosa che Puiu eredita dalla Nouvelle Vague, ma prima ancora dalla letteratura, con Balzac in testa. L’autore afferma di aver progettato una sinossi per ognuno di questi lavori, laddove di amore – nel senso religioso del termine – in “Marfa” non c’è traccia (nemmeno negli slanci fra i due protagonisti). Ma già la cifra autoriale, fondata su un notevole dosaggio di realismo critico, dramma sociale, sperimentalismo formale e humour nero, fa la propria apparizione prima di stemperarsi nei successivi Golgota di “Moartea” e “Aurora” in tono via via più asciutto.

Se in un certo senso Puiu è il talento più “americano” del “Noul Val”, il suo mentore Pintilie riesce ad esserlo senza l’impellente necessità di guardare al prototipo. Il cortometraggio “Un cartuș de Kent și un pachet de cafea” (“Un pacchetto di Kent e un cartoccio di caffè”) ostenta la scelta arbitraria, anche se non dichiarata, di una mise en scène occidentale che non rinuncia ai dilemmi intimisti del reale quotidiano nel suo Paese: ma l’azione si riduce a pochi personaggi, addirittura a due, e si ricollega a un modo di fare cinema inevitabilmente europeo, nella fattispecie francese. L’esplicito tributo all’episodico “Coffee & Cigarettes” di Jarmusch, di cui Puiu riprende il paradigma e gli frutta l’Orso d’Oro a Berlino per il miglior corto, inscena – molti anni prima di Mungiu – un padre e un figlio seduti al tavolo di un bar intenti a discutere senza capirsi: troppo grande è il divario culturale, sociale e affettivo che separa le due generazioni, e di nuovo a fare capolino sono i symbol del benessere occidentale assurti a merce di scambio e corruzione.

Su un’analoga falsariga, nel segmento “Reveillon” (“Vigilia di Capodanno”) del corale “I ponti di Sarajevo”, del 2014, si mette a confronto una coppia di mezz’età nell’atto di coricarsi la notte di San Silvestro e, riflettendo su un volume del filosofo Hermann Graf Keyserling, trova motivi sufficienti a sfamare, tra pregiudizi e autoironia, il proprio appetito xenofobo: si ride a denti stretti su quel che i romeni pensano dei vicini ungheresi, greci, slavi, bulgari, e inevitabilmente sugli odiati rom. A contare qui è il tassello di un mosaico, la Storia, che il signor Popescu cerca di spiegare alla coniuge, assemblando pezzi che non s’incastrano in un puzzle destinato a restare incompleto. “I ponti di Sarajevo”, infatti, è un’opera collettiva firmata da tredici registi del cinema europeo in occasione del centenario del primo conflitto mondiale, i cui episodi offrono una visione globale della città, tra quel che ha rappresentato nella storia europea dell’ultimo secolo e quel ch’è oggi in Europa. L’operazione “visione d’insieme”, che torna ad assumere valenza mistica, è ciò che mostra “Trois exercices d’interprétation”, risultato di un lavoro di gruppo guidato da Puiu medesimo, che scrive la sceneggiatura sulla base di un testo del poeta e teologo russo Vladimir Solov’ëv, “I tre dialoghi e il racconto dell’Anticristo”. Imperniato su tre temi – la guerra, la morale, la religione – quest’adattamento, in forma di linguaggio contemporaneo, è una ricerca che il cineasta compie incoraggiando gli interpreti a improvvisare, mantenendo il significato originale del volume, attraverso dialoghi tra personaggi che incarnano il passato, il presente e il futuro, esprimendo l’incertezza nella visione dello stato in cui versano la cultura, il progresso, la Chiesa. Opera di nicchia, non concepita per un vasto pubblico, l’esito è un trattato intelligente, divertente e ironico, ancora una volta degno dell’amato Rohmer, in cui ogni esercizio annovera un incontro improvvisato con destrezza fra quattro diversi personaggi.

“Le mie principali influenze derivano dalla letteratura romena, e uno degli artisti che mi hanno più influenzato è Eugène Ionesco col suo Teatro dell’Assurdo. Gli altri sono due poeti, che io definirei i ’poeti della silenziosa disperazione,’ George Bacovia e Virgil Mazilescu. Nella letteratura universale e nell’arte ho trovato altri modelli quali Franz Kafka, Dostoevskij, e il pittore italiano Giorgio Morandi.”

Uno sguardo carico di pessimismo verso la Romania del Duemila trapela dalle immagini del secondo lungometraggio, “Moartea domnului Lăzărescu”, salutato come l’atto di conseguita maturità del nuovo cinema nazionale e della sua scuola neo-realista, ribadito dalla premiazione a Cannes nella sezione “Un Certain Regard”. Valendosi in sceneggiatura del sempre fedele Răzvan Radulescu, Puiu inscena una vera e propria Crocifissione ai danni di un eccentrico sessantenne col vizio della bottiglia, per tutta la notte trasportato in ambulanza da un ospedale all’altro. Col risultato che le ultime ore di vita dell’anziano protagonista rimbalzano tra medici indifferenti che si rifiutano di ricoverarlo, ottusa burocrazia, corruzione e inefficienza di un sistema in toto. Non priva di parentesi ferocemente ironiche, quest’insolita dark comedy è un’odissea urbana di due ore e mezza nel ventre malato della capitale romena, dai colori volutamente scabri e narrata in tempo reale come un documentario in presa diretta, in cui visione del cinema e visione della vita collimano. La storia di un essere umano che muore da solo, circondato dall’indifferenza degli altri – sembra dirci il cineasta – è la dipartita di un Paese che sceglie deliberatamente di sbandare in modo irreversibile: lo testimonia la scelta di un interprete realmente malato, spentosi poco tempo dopo le riprese, e l’immagine conclusiva in cui Lăzărescu, ridottosi come un bambino a bofonchiare parole incomprensibili, è spogliato dei propri luridi abiti in una stanza semibuia d’ospedale; il suo corpo, nudo e pieno di grinze, inerme giace su una lettiga nella remota possibilità che qualcuno si faccia vivo e scopra il misterioso male che lo affligge. Nessuno, neppure i vicini di casa e i pochi filantropi che si offrono di aiutarlo, riesce a capire cosa sia: ma si tratta di un cancro allegorico, che nel colpire a mo’ di esempio un individuo solo e disarmato condanna un’intera coscienza collettiva. “Moartea” è una sorta di morte in diretta, che partendo da un macabro spunto, somigliante a un episodio del nostrano “I nuovi mostri”, finisce per raccogliere una testimonianza da cinéma vérité che riecheggia il film dedicato da Wenders all’agonizzante amico e mentore Nicholas Ray.

“Per me il cinema è meno una forma d’arte che una tecnica per indagare il reale. E questo non è un racconto romeno, ma un racconto della Romania. Quel che è veramente grande nel cinema (nell’arte, in generale) è che le persone che non incontri mai, in qualche angolo del mondo e in una diversa cultura, possono scriverti il film e persino farlo.”

Il film è un successo di critica, e a parte Cannes riceve numerosi altri riconoscimenti in festival internazionali. Cinque anni dopo, il secondo viaggio di Puiu nel lungometraggio, “Aurora”, presenta tutta un’altra immagine di antieroe solitario: contrariamente a un personaggio che riceve la morte, qui è di turno la figura di qualcuno che la morte la dà. Per il secondo capitolo delle “sei storie dalla periferia di Bucarest”, Puiu gioca l’azzardo estremo: addirittura tre ore per fotografare un disagio esistenziale che, nel diario di un folle paranoico che pare uscito da qualche cruento film americano, si traduce nella dissacrazione del mito cinematografico del delitto, ridotto a gesto niente affatto spettacolare ed esente da pathos. E la macchina da presa, al solito ombra soggettiva invisibile, lo pedina come in un atipico “Delitto e castigo” in tutti gli episodi della propria folle e placida quiete domestica, sia quando acquista un fucile da caccia sia quando prepara gli omicidi, prima di confessare alla polizia le proprie efferatezze. L’omonimia con il capolavoro di Murnau ha il sapore del contrappunto ironico sposato all’idea del film-fiaba, cui l’autore romeno, ricorrendo all’ellisse, oppone quella del cinema quale investigazione della realtà.

“Sono stato molto influenzato dal testo di Arnheim “Film come arte”, in cui si osserva che il regista ’può scegliere il proprio movente.’ Il solo obbligo di cui l’interprete dispone è quello di essere. Ritengo che la dichiarazione politica del film sia che, al fine di sopravvivere, andare d’accordo con gli altri, occorra negoziare e scendere a compromessi. Il campo artistico è considerato la cosa peggiore, tutti gli eroi che scegliamo come modelli sono compromessi, e questo è l’aspetto fascista della cosa: così è Viorel, che vorrebbe imporre la propria filosofia sul mondo senza negoziare. Per vivere in comunità, è necessario scendere a compromessi e concedere. In un certo senso, devi essere tu una conferma dell’istituzione nazionale, a cominciare dall’educazione. È un quesito importante, e mi rendo conto che potrebbe essere una risposta a tutte le uccisioni. Un individuo vittima della propria filosofia, non abbastanza flessibile per scendere a compromessi, potrebbe ammazzare qualcuno o sé stesso, o abbandonare la comunità. Raccontare una simile vicenda coinvolge esaminando alcune risposte estreme alla domanda di come sia possibile l’esistenza in comunità.”

Un’effettiva comunità è ciò che offre l’ultima fatica di Puiu, “Sieranevada”, anch’esso presentato in concorso a Cannes, e incentrato su un gruppo di famiglia riunito per ricordare il defunto patriarca. Ma come in tutte le riunioni di famiglia, ne succedono di ogni colore: baruffe e rinfacci, schermaglie e rimbrotti, segreti scoperchiati e colpi di scena, rivelazioni e sorprese, drammi e melodrammi, urla e strepiti, risate e lacrime. Anche in questo caso l’autore non rinuncia alla radicalità, scevra da indulgenze, della presa diretta sulla vita con blocchi di piani-sequenza in tempo reale, che, come i lavori precedenti, conducono il film a una sterminata lunghezza. Nella capitale romena, a pochi giorni dalla strage di “Charlie Hebdo” (topos di una certa rilevanza nell’economia del racconto), un ex medico ora piazzista di farmaci si reca, accompagnato dall’assillante moglie, alla commemorazione del padre, una lunga seduta di canti e di preghiere cui segue un abbondante buffet. Durante la cerimonia però, al nipote è chiesto d’indossare il miglior abito del defunto, e in qualche modo interpretarne la parte in una sorta di grottesca risurrezione simbolica prima del definitivo commiato. A officiare la bizzarra cerimonia regolandone tempi e tappe è la matriarca vedova, e tutto femminile è l’allestimento mentre schegge di un passato che non molla la presa s’alternano all’attualità “occidentale” di un paese travolto da un’economia di mercato tardivamente scoperta. Il mosaico parentale in cui Puiu catapulta il pubblico non è facile da decifrare: si fatica a capire chi siano i figli della matriarca e chi i nipoti, chi i generi e le nuore, chi gli altri partecipanti. E giacché l’approccio registico rifugge da qualsiasi didascalico intento, e tutto è immortalato come in presa diretta, tocca all’osservatore dipanare il groviglio dell’identità e degli affetti, degli amori e dei disamori, e tracciarne la mappa. Ma è sempre, va da sé, la lezione del cinema quale visione del reale – anzi, del cinema che vuole confondersi con la vita – a prevalere sul risultato. Puiu procede per blocchi giustapposti, ognuno costituito da un lungo piano-sequenza che, da una postazione fissa, ruota e sposta il suo occhio a periscopio per seguire la frenesia dei personaggi (e della vita). Pure, a parte l’ouverture e una sequenza in sottofinale, l’intera opera si svolge nel chiuso di un appartamento, e si resta basiti dalla maestria dell’autore nel fare cinema giocando i più assortiti registri, pedinando i presenti e il loro inquieto andirivieni, l’urlarsi e lo sbattersi addosso, il toccarsi e il gridarsi contro, tra porte spalancate o chiuse con impeto che, incessanti, ridisegnano la scena. Scegliendo di catturare l’hic et nunc, tanto da chiedersi se vi sia un dettagliato canovaccio o se molto si conceda all’improvvisazione, Puiu sfodera un campionario umano costituito da mogli ambiziose che discutono solo di ipotetiche vacanze in Thailandia, giovani maschi paranoici che delirano sull’undici settembre tirando in ballo le peggiori teorie cospirazioniste, consorti tradite “perché lui ha sempre voluto da me sesso orale e io a quel porco non l’ho mai fatto”, amiche tossiche e vomitanti della giovinastra di casa. E non manca l’accesa discussione tra una vecchia comunista fedele a Ceaușescu e una meno anziana, che del regime e del Conducător non vuol più saperne.

“Sieranevada” è una rappresentazione della Romania di ieri e di oggi, un affresco e uno scontro tra dimensioni di una Storia destinata all’irresolutezza. Partendo da uno spunto autobiografico (un pranzo seguito alle esequie del padre), e ambientando l’apologo in uno scenario che potrebbe essere qualsiasi altro, Puiu compone un mosaico soggettivo il cui realismo sorprendente è attraversato da una moltitudine di punti di vista, che come frammenti di un puzzle conducono lo spettatore all’estrema ricerca di una verità restituita in una visione globale unitaria, e non solo indotta dalle pareti domestiche. Il film gioca su una sensazione di smarrimento: segnata dal tumulto prima e dopo il ventun dicembre, e incapace di filtrare correttamente la cronaca quotidiana, la memoria del Paese è sempre più oggetto di ansia e paranoia, e, continuando a restare assorbita dalle proprie storie e da quel che accade fuori dai confini, risulta così miope da non distinguere i due nuclei, né da sapere ciò che succede in un assetto familiare.

“La questione della verità mi preoccupa molto. Nella vita si parla spesso di tante cose: alcune hanno senso, altre no, altre ancora sono futili. Sono ossessionato dalla questione della verità e della menzogna, e dalla manipolazione dell’informazione durante la rivoluzione romena. C’è una sorta di confusione che cerco di mettere in scena con onestà: la questione del terrorismo internazionale, ad esempio, attraversa le discussioni della famiglia.”

Di fatto i dialoghi sono come sospesi, carcerati in celle mentali: non appaiono sciocchi come si vorrebbe credere, ma neanche particolarmente intelligenti. E tutto, a conti fatti, evapora nell’inconsistenza: è una sorta d’illusione, un modo per fuggire responsabilità reali che coincide con la progressiva quanto agiata modalità di non (voler) ragionare più per proprio conto. Un paradosso, dato che l’assurdo delle conversazioni è calato in un’atmosfera quotidiana anche più assurda eppur plausibile. Il gusto beffardo del profano, che non teme di sconfinare nel laido in più d’una parentesi, reca numerose affinità con Buñuel, tanto che Giulio Sangiorgio ne scrive come de “L’angelo sterminatore” personale di Puiu, indipendentemente dalla connotazione (extra)religiosa che gli si vuole tributare. Più semplicemente, “Sieranevada” si può leggere in filigrana come un “Giudizio universale” romeno, che in materia di satira su religione e cerimoniali prende a modello il Teatro dell’Assurdo, secondo la collaudata formula della commedia nera nazionale, oltre che la rivendicata anima latina del Paese. Perfino, riporta alla mente un cortometraggio di analoga impostazione, “Corul pompierilor”, a firma di Cristian Mungiu.

Lo stesso leitmotiv della morte, luogo canonico dell’intera produzione di Puiu, è presenza aleggiante nel senso più rappresentativo del termine, e la cinepresa, il terzo occhio, ne prende il posto. L’autore rivela che il mezzo filmico è disposto in modo da impersonare il defunto, la cui anima teneramente “spia” i parenti in gesti e parole, egoismi e meschinità, prima di abbandonare la salma, girovagare per quaranta giorni e partire definitivamente, secondo la tradizione ortodossa. Non sorprende che tra i produttori del film s’iscriva il decano Pintilie, noto per il proprio delicato tocco surreale, anche se della sua notoria leggerezza qui non v’è traccia. E sarebbe un errore non segnalare, a tal proposito, che la condizione di prigionia determinata dalla Storia e/o dal suo conseguente squallore quotidiano, già nei personaggi dell’ex torturatore Franț Ţandără o del “colonnello in pensione” Niki Ardelean avevano in sé una drammaticità che permetteva al giovane Puiu di costruirvi su la propria politique, già allora innestandovi i luoghi canonici dell’esistenza quale gabbia non proprio dorata. E condannando entrambe le maschere a dissipare i restanti anni in angusti anfratti, senza uscita come la loro vita. Nel primo caso, anzi, un infernale contrappasso si offre in forma di bizzarro Cenacolo a un’esistenza intrisa di atrocità sulle pelli altrui, la medesima che ora tocca a Franț subire. Come di un calvario esistenziale, nel secondo caso, è protagonista il Niki prodotto della (e ormai fuori dalla) politica del Passato, mesta ombra destinata a un anacronismo privo di riserve, sbocchi, contestualità. La nuova realtà lo obbliga a non discernere più con precisione il suo stile di vita, proprio di un momento in fase di estinzione, da quello della figlia e del consuocero Flo. Né si accorge di quella realtà, l’undici settembre, di cui i protagonisti di “Sieranevada” dissertano con una paranoia ereditata dalla propria Storia. La solitudine morale dell’anziano militare prelude a quella di Viorel, di cui persino anticipa l’azione sanguinosa quando armato di martello, come in Dostoevskij, uccide il consuocero. La banalità può essere la condizione originaria di un crimine, e un delitto si potrebbe commettere nella più grande banalità. E sia nell’uno sia nell’altro caso emerge il pattern della cinepresa, oggetto, positivo o deleterio che sia, fatto per catturare e immortalare la realtà a imperitura memoria, come fa l’enigmatico Flo ai danni della famiglia di Niki.

In conclusione, l’esperienza di Puiu come sceneggiatore e produttore esecutivo, firma per spot televisivi e interprete, quando non ospite in produzioni televisive o in documentari, parla da sola del contributo dato all’arricchimento di una cinematografia nazionale, già non più la cenerentola est-europea di un tempo. È anche grazie al talento di Puiu, ancorché non prolifico, se l’Europa ha ricominciato a mostrare interesse per la Romania consentendone l’ingresso, ogni volta che poteva, in tutte le rassegne e i festival più rappresentativi. La Croisette, nella fattispecie, diventa per il cinema romeno quella comoda ancora di diffusione altrimenti accessibile grazie alla diffusione via web, laddove in patria è la televisione satellitare a renderlo fruibile. Ed è l’idea che il cinema sia qualcosa di più di una lezione o un aforisma à la Truffaut, peraltro ugualmente preziosi, che orienta la sincerità di Puiu nel suo concepire opere ambiziose e appassionate, anche se prevalentemente pensate per i festival e non fruibili ad un più largo pubblico.

SAGGI

STEVEN SPIELBERG COME JAMES HILLMAN: “READY PLAYER ONE”

di Roberto Lasagna

In questa summa spielberghiana sulla cultura videoludica cogliamo molto di più: un viaggio cinematografico, in continuo sconfinamento, tra il dentro e il fuori delle vite immaginarie, tra il singolo e il collettivo, tra l’individuo e gli infiniti doppi, messi sotto scacco dalla situazione contemporanea dell’indebitamento collettivo ma invitati a liberarsi attraverso un’etica della visione e la riflessione consapevole sul proprio stato di “players”. Una corsa che l’autore vuole sfrenata e amorevolmente citazionistica – gli omaggi, tra i moltissimi e i più gustosi, paiono quelli a “Saturday Night Fever” e “Shining”, quest’ultimo realizzato come una vera perlustrazione-collisione che ha il sapore della reviviscenza, come i veri ebrei che accompagnano gli attori nel finale di “Schindler’s list”, o come i segreti dell’arca perduta fatalmente discoperti in un film, “Ready Player One”, che resta in primo luogo un gesto d’amore per il mezzo e le sue evoluzioni che si vogliono consapevoli e in compagnia degli amati maestri, da Kubrick a Zemeckis (quest’ultimo, tra i più originali e prossimi allievi della poetica spielberghiana, cui è dedicato il “cubo” che riporta indietro nel tempo innestando nuove possibilità per i protagonisti in fuga).

Il nuovo film del regista di “Jurassic Park” e “Schindler’s List” – un binomio che nei primi anni novanta siglò la misura produttiva solo apparentemente doppia di un cineasta che siamo soliti considerare il narratore del meraviglioso e della riproduzione storica, il Peter Pan risarcitore della rappresentazione fatalmente perduta – è un kolossal divertissement-saggio teorico, messa a punto delle tecnologie digitali al servizio della verosimiglianza e della meraviglia (con un processo di adeguamento-innovazione che Spielberg da sempre ricerca e rilancia, con evidente periodicità, ponendosi anche in questa direzione come il cineasta anticipatore), di una consapevolezza etica della visione come tramite imprescindibile, oggi come ieri, per vivere intensamente ed essere sorveglianti del proprio destino in una società capitalistica in cui occorre guardare alle profonde dinamiche, alle questioni economiche e materiali, con defibrillante lucidità. Una meraviglia e una defibrillazione che altrove, nella cinematografia di questo perenne wonder boy del cinema, paiono in primo piano oppure assunte come momento da disvelare/disvelante, un invisibile divenuto per incanto visibile, mondo a parte che invece di darsi come completamente metafisico appare in una cinematografica e contornante fisicità.

Ciò succede sovente in Spielberg, e succedeva in quello stato di grazia che è “Always”, sempre alla ricerca di un cuore umanissimo per rilanciare il racconto cinematografico, sia esso divorato dai furori della cinefilia (lì i classici hawksiani, Garnett e gli aerei), oppure, come in “Ready Player One”, calato nella plumbea morsa ipercinetica che accompagna la vita e la visione di questi ragazzi e individui di ogni età – nella società del 2045 immaginata dal romanziere Ernest Cline da cui il film è tratto -, costretti, per riscattarsi da orizzonti di povertà e disagio esistenziale, a una fuga dentro una realtà che li manovra e occulta le vere chiavi della liberazione e ostacola con la violenza il comando di Oasis, il mondo virtuale in cui è però possibile rintracciare le mappe nascoste e le chiavi del comando celate (come i programmi segreti di autodistruzione della Morte nera, cui fa eco sul piano immaginario il volto del supercattivo di “Rouge One” Ben Mendelsohn).

“Ready Player One” è la quadratura del cerchio del cinema di Spielberg, un film di giovani, giovanissimi, molto somiglianti al nerd Steven Spielberg, come il protagonista Wade/Parzival, che persino nell’aspetto somiglia al regista da giovane, e che, nella società del 2045, sono indebitati, senza famiglia, divorati da una nostalgia che è propria di una cultura videoludica inevitabilmente iconica ed immagazzinatrice, che richiede la perlustrazione continua di miti, abiti mentali, situazioni che nel film rimandano di continuo al pop, a una frenesia di frequentazioni che avvicinano/allontanano, ad abilità e attitudini che smarcano e richiedono adesione. Immersivo ed escapista, il film di Spielberg che somiglia per alcuni aspetti a “Tron” e “Blade Runner”, è anche tutta un’altra cosa: della fuga è una poderosa rivendicazione, perché quel mondo culturale stratificato che ci abita, ci riguarda, va conosciuto, contiene un cuore antico seppure manipolato dal capitale; e “Ready Player One” è anche una riflessione sul capitalismo, sulla possibilità di riscattarsi e liberare nuovi orizzonti, attraverso divagazioni dal labirinto, percorsi a ritroso (proprio come in “Shining!”), consapevolezza di guida e di espressione. Un ritorno al reale (l’amore per una ragazza che forse si nasconde, e nasconde uno sguardo imprevisto), che deve procedere attraverso i linguaggi e la cultura che si conoscono, e che prospetta una nuova speranza anche nella prospettiva di un capitalismo non solo parassitario ma vitalistico e aperto sul mondo (si pensi al primo piano del cadavere del creatore di Oasis, perfetto alter-ego spielberghiano e creatore di questi mondi, con gli occhi chiusi da una moneta con scritto ‘liberty’. E non è forse una moneta, del resto, a fornire una vita bonus al protagonista?). Spielberg e i suoi personaggi ci paiono sempre di più delle figure chiamate dal loro Daimon, per usare termini consueti alla psicologia di James Hillman: proiettate verso un destino che è una vera vocazione. Nel caso del regista, la vocazione che emerge in “Ready Player One” è quella dell’artefice della fucina dell’immaginario messosi al servizio delle nuove generazioni per offrire un film che sia al contempo modello e compagno di viaggio, una visione complice del giovane videogiocatore e nello stesso tempo raffigurante l’esigenza di una consapevolezza di sguardo, tanto opportuna nella moderna società degli inganni operati ai danni del più piccolo in campo. Padre e produttore, Spielberg si trova oggi a essere finalmente riconosciuto anche dalla critica come un maestro e un regista responsabile del gusto cinematografico, e la sua presunta doppia anima, di uomo del business e di artista di fama, si dissolve dinanzi all’evidenza del talento, tanto in fatto di affari che di realizzazioni cinematografiche, al servizio della storia del cinema e dell’industria culturale che in lui vede un protagonista assoluto degli ultimi 45 anni.

Da sempre il suo cinema migliore edifica avventure ai confini della realtà, inseguendo un sogno escapista che culmina nel grande incontro, con una figura aliena, lontana, divenuta prossima, palpabile, di cui è possibile respirare l’aura, coglierne i bagliori, i risvegli. Alieni o sopravvissuti, personaggi riemersi dalla tenebra o figure di luce, fantasmi o esploratori, aviatori o avventurieri, soldati da difendere o individui esuli in non-luoghi come l’aeroporto di “The Terminal”, quelli di Spielberg sono protagonisti di un viaggio verso il futuro e l’altrove, e il regista si fa promotore con i suoi film di un movimento di emersione, dove i racconti svolgono la funzione di invito all’immedesimazione nei confronti di vicende e personaggi esemplari, cui capitano fatti ben poco ordinari, destinati a scardinare l’ovvietà dell’esistenza e a richiedere un cambiamento, un attraversamento in una terra di nessuno, in un oblio che hai poi necessità di una riappropriazione d’immaginario, di una nuova identificazione in uno scenario di simboli e codici che il personaggio, proprio come Indiana Jones o Wade Watts, conosce a fondo per intuito e conclamata frequentazione. Da sempre il cinema di Spielberg è una rivendicazione d’immaginario e in “Schindler’s list”, prima ancora che in “Ready Player One”, il protagonista è l’industriale che scopre la virtù salvifica di un capitalismo al servizio della sopravvivenza del singolo in uno scenario di guerra e morte per milioni di individui. Questo sogno rooseveltiano motiva uno dei film più sorprendenti di Spielberg e lo ritroviamo, sotto altra luce, nel nuovo film del regista americano, che conferma Spielberg come l’uomo che unisce il grande artista popolare ma anche il paladino del capitalismo moderno al servizio dell’uomo, un capitalismo riletto alla luce del sogno di un umanesimo che porti libertà e nuove motivazioni negli scenari contemporanei. In questo Spielberg appare come dominato dal suo Daimon, dalla vocazione a insegnare attraverso un film, una possibile visione dell’esistenza che coniuga esperienza ludica e riflessione umana, esattamente come i suoi film si presentano, di volta in volta, come divertissement o come film d’impegno, come sogni di fuga o come esperienza didattica. In “Ready Player One” la vocazione educativa emerge con più veemenza e il grande videogioco cinematografico detta le regole di una rappresentazione immersiva che vuole manifestarsi come teatro del presente e del futuro, mimesi della nostra esistenza di Avatar e alibi della nostra vita dissolta con disinvolta baldanza nelle figure doppie di un videogioco quanto mai allegorico e animato in maniera metamorfica come un gigantesco affresco rinascimentale. Ridiscendere tra le strade digitali di Oasis, per i personaggi del film, è come un’emersione, che si conclama nella sequenza del viaggio a ritroso, quando il tempo torna indietro e il personaggio può scegliere una strada differente perché conosce i possibili sviluppi della vicenda, e dinanzi a un destino scritto da altri può riscattarsi, scegliere il proprio, quello evocato dal proprio Daimon.

JERRY LEWIS, LA POSSIBILITÀ DI ESSERE ANORMALE

di Francesco Saverio Marzaduri

Torna anzitutto alla mente, parlando di Jerry Lewis, l’agguerrita difesa che ne fece quaranta e passa anni fa una giovane e già autorevole firma della più schietta critica militante, tal Goffredo Fofi, in contrapposizione alla festosa accoglienza che all’astro nascente dell’umorismo ebraico-americano, Woody Allen, ne faceva il resto del mondo. Senza infingimenti esecrava il secondo – un “insopportabile coglione”, scriveva – ma lo storico direttore di “Ombre Rosse” fu il primo a spiegare ciò che negli anni seguenti sarebbe stato individuato come assioma dell’arte comica di Lewis. Non è necessario scomodare i francesi, all’epoca più predittivi e meno oziosi dei colleghi italiani: ci sta che i “Cahiers” abbiano compreso prima il fulcro di tale comicità, nel suo consistere semplicemente nell’inversione di quanto può apparire – ma solo apparire – normale.

Prima che Lewis si misurasse con la regia (che conta una dozzina di pellicole in tutto), facendosi supervisore tout court dei propri progetti, la maschera erede di Chaplin e di Stan Laurel che l’avrebbe lanciato dalla seconda metà degli anni Quaranta in poi tracciava, nel registro comico, uno sguardo aggiornato dei prototipi addirittura ante litteram: l’errore senza macchia in situazioni ogni volta inappropriate, bigger than life come una modernità già all’epoca invasiva e frenetica – e peggio per chi non s’adatta, un dropout puro di cuore resta un dropout. Sicché la maschera lewisiana possiede tutto ciò che l’ordine stabilito non gradisce ed emargina: il corpo dinoccolato, il candore dietro una sghemba fisionomia, la voce stridula e biascicata (da noi restituita dal timbro meno fedele ma efficace di Carlo Romano), i gesti non coordinati e non conformi destinati a naufragare prima del compimento. E anche se le meticolose, fondamentali esegesi di Giorgio Cremonini nel suo Castoro, o di Toni D’Angela nel recente volume “Jerry Lewis o l’impossibile”, ne esaminano la concreta plasticità in una sfera di “astratta” normalità, l’espressione “bastian contrario”, che racchiude il senso d’ogni formula comica, aiuterebbe a capire meglio una compiutezza artistica tanto asciutta e volutamente priva di sbavature da non sapere, forse, di esser tanto in anticipo.

Perché l’Ordine, o pseudo-tale, è un acquario schizofrenico ignaro di esserlo e pronto all’imminente distruzione, come ostentano i prodotti che vedono Jerry protagonista (i migliori dei quali, “Dove vai sono guai” e “Pazzi, pupe e pillole”, firmati dal cartoonist Frank Tashlin), per tacere di quelli in cui fa da sparring al più piacente lover Dean Martin, in un’epoca prossima al consumismo “usa e getta” e futuro bersaglio di critica e denudamento. Ma già il fatto di esser l’elemento di contrasto del duo – e la vera stella – costituisce fattore di denuncia rispetto al conformismo dilagante: Lewis avrebbe messo alla berlina l’orridezza, tutta abiti sgargianti e pose da macho, ne “Le folli notti del dottor Jerryll” in cui lo swinger Buddy Love è l’allegorico, mostruoso double face del candido, sgraziato e impacciato professor Kelp. Il doppio è d’altra parte uno dei più collaudati marchingegni comici per riprodurre l’altro che è in noi, attraverso varianti combinatorie al ballo di sua maestà l’Assurdo, che nell’arte di Lewis si fa concezione teorica in linea con l’aritmetica del buffonesco. Né Jerry ha fatto mistero che uno dei suoi film preferiti sia l’inglese “Incubi notturni”, che annovera il celebre episodio del ventriloquo impossibilitato a liberarsi del proprio fantoccio, con la personalità di quest’ultimo che gli si sovrappone e lo spinge alla follia.

Nondimeno, ogni innesco ilare deve possedere quel quid di fanciullesco e innocente necessario al funzionamento: numerose le circostanze in cui il balocco (e non allocco) Jerry, a chi gli dà dello scemo, risponde lamentoso alla maniera di un bambino, senza per questo volersi inimicare chi gli è “nemico”. E nel migliore tra i titoli del sodalizio con Martin, “Il nipote picchiatello”, un goffo garzone di barbiere, per sfuggire a un gangster che per errore gli ha nascosto in tasca un diamante rubato, si camuffa da ragazzino e per tale si fa passare in un college femminile, dileggiando il vano universo adulto (e anticipando “L’idolo delle donne”, seconda regia di Lewis e tra le migliori). In “Sherlocko… investigatore sciocco”, gustosa parodia dell’hard boiled, il protagonista gioca coi cliché del genere buttandosi nella ricerca di un ricco rampollo, per poi scoprire di essere lui (e facendo, per dimostrarlo, la barba al ritratto del nonno, ovviamente con le sue fattezze). Spesso la formula conduce il corpo lunare di Jerry sul fertile terreno del ludico, a rischio del saccarosio e della maniera: scalcinato prestigiatore ne “Il ponticello sul fiume dei guai”, si ritrova a far da padre putativo a un orfanello giapponese cui torna il buonumore, e ne “Il balio asciutto” fa da babysitter ai tre gemelli di un’amica di cui è da sempre innamorato: in una scena, per non farsi riconoscere dal futuro suocero completamente ubriaco, si esibisce in una funambolica serie di personaggi mutando gamma, posa, travestimento.

Ma è nell’esordio dietro la macchina da presa, “Ragazzo tuttofare”, che il comico per la prima volta mette in scena se stesso e il proprio faceto riverbero: il bellboy del titolo originale, ribattezzato Stanley in omaggio al modello artistico più venerato (e il tributo continua con un sosia di Laurel con tanto di bombetta). La doppiezza nell’opera lewisiana, però, non avrebbe il medesimo impatto senza il pungente sguardo alle nevrosi collettive americane, con annessi rovesci e si pensi (sempre ne “Il balio asciutto”) alla satira sul potere ipnotico della pubblicità ai danni d’una vecchietta. La debordante schizofrenia di massa, nel senso fragoroso del termine, è paradossalmente “sedata” da un’operazione quasi muta, improponibile per i canoni in voga ai tempi, e se ne sarebbe rammentato il Mel Brooks de “L’ultima follia”, dove gestualità e mimica, nei propri studiati disastri, vanificano l’apparente normalità del quotidiano. Il meccanismo implica una mise-en-scène che si regge su sé stessa e sui classici complementi di comicità: il vuoto e il pieno, lo spazio e il tempo, il molto e il poco, il possibile e l’impossibile. E sempre è l’azione comica a scardinare il vero ridicolo insito nell’altro, che trova diverso il presunto scemo e ci ride sopra senza accorgersi della propria idiozia: come spiegare perché l’altro in questione, una società troppo miope e frenetica, soltanto nell’epilogo chiede al Nostro per quale ragione non pronunci mai parola? E ne “Il mattatore di Hollywood”, terza regia di Jerry, non è forse un paradosso che la candida maschera, relegata ai margini, dialoghi con un clown e uno struzzo, e addirittura si lasci addormentare da due marionette?

Al pari dell’emisfero adulto, Hollywood è fatta oggetto di dissacrazione consentendo a Lewis, ben prima di Blake Edwards, di smontarne il fatuo mito e preludere a quella lezione che avrebbe trovato in Altman, nei Coen e soprattutto in Landis e Tarantino le eponime firme del paradigma, ai confini tra demenzialità e demenza. E già l’incipit de “Il mattatore”, con la presentazione degli studios Paramutual, informa che niente di ciò che sin lì si è creduto (di credere) è da prendere sul serio; così, durante il ciak di una scena d’amore, due attori si scambiano effusioni salvo, dietro le quinte, insultarsi e infamarsi a vicenda. Anche qui Jerry è un onesto lavoratore, assunto dal direttore come “spia” per individuare le cause di alcune folli spese, e che muovendosi tra i set causa catastrofi a catena, tra le quali l’esilarante doppiaggio di un film col proprio stridulo timbro. Ma una fortuita circostanza, in seguito a uno dei suoi innocenti disastri, lo trasforma in ciò che (non si) vorrebbe diventare: una star, con tanto di nome sull’affiche del film quale protagonista (manco a dirlo, quello che s’è appena visto). Continua il gioco dell’ossimoro e del comico eletto a matematica filosofia, e già “Hollywood o morte!” ne fornisce conferma, ripensando alla cinefilia di chi è abile nel declamare al contrario i cast dei suoi film preferiti. E in “Jerry 8¾”, mix dei citati “Ragazzo tuttofare” e “Il mattatore di Hollywood”, il velleitario mondo della televisione, in apparenza risate e vanità, è fatto a brandelli dal candido à la Voltaire, permettendosi persino di schernire la permalosa regina del gossip Hedda Hopper, sbellicandosi davanti a uno dei suoi famigerati cappellini. Qui, come in altri lavori, Lewis gioca con la destrutturazione della celluloide chiamando alcuni noti volti (tra cui un Peter Lorre all’ultima apparizione), molti nella parte di sé stessi: se ne “Il mattatore” a un certo punto fa capolino la famiglia di “Bonanza”, in “Jerry 8¾” il Nostro gioca a rifare George Raft emulandone insieme le pose allo specchio, dopo averlo simpaticamente parodiato ne “L’idolo delle donne”. E nell’irrisolto “Controfigura per un delitto”, in cui dirige gli amici Peter Lawford e Sammy Davis jr. (che anticipano la coppia del televisivo “Attenti a quei due”), l’autore chiama Peter Cushing e Christopher Lee a riproporre in cameo i loro noti personaggi.

Il luogo canonico del doppio è occasione per una moltiplicazione di travestimenti e pantomime, che in “Tre sul divano” è travolgente soluzione per le pazienti della fidanzata psicanalista, accomunate da un’idiosincrasia per il maschio. Ne “I sette magnifici Jerry” nessuno degli zii d’una trovatella è scelto da quest’ultima come padre adottivo: solo il fedele chauffeur, camuffato dallo zio clown che ne rifiutava la parentela, ottiene l’adozione della bimba conferendo umanità al solo personaggio di Lewis davvero spregevole del film (ovvero alla sua effigie). E nel meno riuscito “Scusi dov’è il fronte?” un patriottico milionario, organizzato un esercito privato per sconfiggere il Führer – esercito diretto come una troupe cinematografica, secondo l’incessante interscambio realtà-finzione – favorisce l’avanzata alleata sdoppiandosi nei panni d’un generale nazista che in più occasioni si ritrova davanti. Evidente l’impiego della collaudata formula à la Chaplin, memore anche di Keaton nella trattazione bellica in salsa rosa. Ma è con “Il ciarlatano” che il topos della doppiezza, ostentato dallo scambio di persona, acquista una (dis)articolazione narrativa volutamente dilatata, senza fretta alcuna di giungere alla soluzione comica. Come se l’autore, conscio di essere oggetto di culto dai fautori della Nouvelle Vague, ne restituisse politique e cifra stilistica con un apologo confezionato secondo i crismi, scardinati e destrutturati, dei thriller francesi, con quel quid di bizzarro a far la differenza. L’esito è concepito dal fattore-sorpresa dell’altro da sé: se ne “Le folli notti del dottor Jerryll” l’apparizione di Buddy Love si annuncia sui volti attoniti dei passanti, qui la presenza di un tranquillo impiegato, somigliante a un feroce gangster presumibilmente morto, determina nei cattivoni di turno conseguenze di volta in volta scompiscianti. E anche qui l’ossimoro sta nella protervia della società, che si crede al di sopra d’ogni sospetto, rivolgendosi al mite protagonista in modo ignominioso, salvo trattarlo con indulgenza quand’è costretto a ricorrere al travestimento per sfuggire al nemico. Si accondiscende col fittizio che si vorrebbe essere, e non si è perché mitizzato, e al solito il camuffamento è il più che valido escamotage per (far) ridere di noi; non si è altrettanto disposti con chi è al naturale, senza aspirare ad essere e senza volere, perché consolidato a una più quieta esistenza (la stessa che il protagonista non riesce a conseguire).

Se la presenza di un insolito narratore (in giacca, cravatta, bermuda e pinne) ulteriormente ribadisce l’artificio dell’assunto, dramma e terrore, strettamente connaturati al pagliaccesco, sono a un passo. E s’è lecito ridere per esorcizzare l’imminente tragedia, non si può ridere di essa. Seguendo il citato “Scusi, dov’è il fronte?”, il misterioso “The Day the Clown Cried” – uno tra i più celebri casi d’inedito “disperso”, dovuto a polemiche su premesse e contenuti disagevoli per l’epoca – insegna che anche una maschera è capace di osare spingendosi oltre le sfumature fin lì consentite, preludendo al Benigni de “La vita è bella” nella trattazione di analoghi temi. Sebbene il film, dalla tormentatissima lavorazione, non vide mai la luce (Lewis medesimo, non amando che se ne parlasse in sua presenza, fece di tutto per non divulgarne la distribuzione), il corpo comico, qui poco ilare e assai spregevole, opta per uno sdoppiamento a favore di bambini internati con lui in un lager. Se inizialmente il personaggio, che torna a farsi apprezzare dopo il declino, svolge la mansione per una possibile concessione di libertà pattuita col nemico, la risata non sostituisce la tragedia e l’opportunismo fa i conti col rimorso. Intrattenutili sul treno per Auschwitz, il clown accompagna i bambini alle “docce”: entratovi lui stesso, cerca di farli ridere un’ultima volta prima di morire gassato con loro. Persino negli ultimi film da lui diretti, “Bentornato, Picchiatello” e “Qua la mano Picchiatello”, Jerry ripropone un paradigma conforme alla propria politique, con l’ormai azzerato desiderio di (voler) ridere in una società sopraffatta dal consumismo: mutati sono i registri (come testimoniano i prodotti datati in cui la maschera lewisiana non è sfruttata al suo meglio), che ormai impongono una comicità più intellettuale contrapposta a una più goliardica. Non c’è posto per i pagliacci e in “Bentornato, Picchiatello”, infatti, un altro clown disoccupato si ritrova a cambiare lavoro e identità (nei panni di un disc jockey sogna d’imitare John Travolta), incappando nei soliti disastri fino ad accettare un incarico da postino: ma il nuovo stile di vita lo spaventa sino a fargli decidere di consegnare la posta nei suoi abiti da pagliaccio, e ciò gli spalanca le porte dell’Accademia dei Clowns. In “Qua la mano Picchiatello”, un complessato narra in flashback la propria sventurata vicenda allo psicanalista, condita di fallimentari tentativi di suicidio. Con la ribaltata ancorché ovvia conclusione che se il protagonista guarisce, è il dottore a impazzire.

Lontani anni luce i tempi in cui, per sfuggire alla pazza folla, era sufficiente colmare il vuoto di uno spazio smisuratamente grande col proprio minuscolo corpo mimando gli strumenti di un’orchestra inesistente; muovere una bocca da cui uscivano note musicali, quando non dirigere un vero coro; o dattilografare su una macchina da scrivere invisibile (da cui, però, usciva un foglio stampato). E, a mo’ di misogina vendetta, sabotare una diretta televisiva in un college femminile. Sfumati i trascorsi dell’Assurdo in cui una lumaca sorpassava un imbranato infermiere imprigionato in una camicia di forza, sfumati gli inseguimenti da cartoon con le falciatrici telecomandate. Superati i giochi meta-testuali in cui uno scambio di sottotitoli, in americano e in giapponese, non consentiva a due personaggi di dialogare e comprendersi. Indotta a fronteggiare un clima in cui il concetto di comicità risulta drasticamente cambiato, e basta un’apparizione per raggiungere il notorio quarto d’ora di celebrità, la maschera lewisiana tocca l’apice del tragico insito in essa con l’interpretazione di Jerry Langford in “Re per una notte” di Scorsese. Uno showman vicino al declino, che sul palco fa e rifà ogni volta uno spettacolo uguale a sé stesso, e nei fuori onda è accompagnato da una palpabile vena di mestizia: la medesima di chi sa che lo show business non è più quello da un pezzo, e cavalcando l’incomprensibilità e ingestibilità dei nuovi tempi genera sedicenti comici, mostruosi la loro parte. Trentaquattro anni dopo quel ruolo, se ne ritrova eco nell’intervista di sette minuti rilasciata da un novantenne Lewis agli schermi tv: nella sua abitazione di ricordi, un divo prossimo alla scomparsa, visibilmente infastidito, risponde alle domande dell’interlocutore con una serie di “Why?” e di “No”, addirittura scimmiottandolo. Forse, solo un’interpretazione. Eppure le sfumature che si colgono sono la riprova d’una comicità, un’arte, un universo inesorabilmente sfumati. Citando il Soriano di un celebre omaggio al mito di Laurel e Hardy, e a quella comicità da cui anche Jerry discendeva, triste, solitario y final.

JAMES BOND – FENOMENOLOGIA DI UN AGENTE SEGRETO

DAGLI ANNI ’60 AD OGGI

di Riccardo Poma

James Bond, ornitologo

James Bond nasce dalla penna dello scrittore londinese Ian Fleming (1908 – 1964) ed è protagonista di dodici romanzi e due raccolte di racconti pubblicati a partire dal 1953. Inizialmente l’agente a doppio zero avrebbe dovuto chiamarsi James Secretan, ma Fleming, appassionato di bird watching, cambiò idea e lo chiamò come un noto ornitologo inglese: James Bond. Elegante, brillante, irresistibile (soprattutto per il gentil sesso), Bond è un agente con licenza di uccidere che lavora per il servizio segreto britannico. Non uno qualunque: dispone di gadget ipertecnologici, è forte e coraggioso, beve Martini Dry e guida favolose automobili. Nonostante l’accoglienza positiva delle avventure cartacee, è solo col passaggio al grande schermo che il personaggio raggiunge fama mondiale e diventa un vero e proprio fenomeno di costume. Nel 1961 Albert R. Broccoli e Harry Saltzman, due produttori indipendenti che avevano comprato separatamente i diritti dei romanzi di Fleming, si uniscono a fondare la EON Production. Eccezion fatta per gli apocrifi “James Bond 007 – Casino Royale” del 1967 e “Mai dire mai” del 1983 (in cui un ormai anziano Connery torna, strapagato, nei panni del personaggio), la EON produrrà tutti i film della saga. Con la scomparsa di Albert Broccoli il timone dell’azienda è passato a Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, figlia e figliastro di Albert che tutt’ora producono i film della saga. Dal 1962 di “Licenza di uccidere” al 2015 di “Spectre”, EON Pictures ha prodotto ben 24 film sull’agente segreto e ha incassato qualcosa come 14 miliardi di dollari (stima Sky Cinema). Con una struttura consolidata, personaggi ricorrenti, clichè narrativi che tornano ogni volta (ad esempio il fatto che i nemici di Bond svelino sempre il loro piano all’agente per narcisismo prima di ucciderlo), James Bond ha attraversato cinquant’anni di cinema e cinquant’anni di storia mondiale. Insomma, nell’arco di questo mezzo secolo non è cambiato soltanto il modo di fare cinema, bensì anche il mondo in cui viviamo e in cui quel cinema viene concepito: dalla guerra fredda al crollo dell’URSS, arrivando ovviamente alla paura del terrorismo, i film di Bond sono sempre stati uno specchio fedele dei tempi in cui venivano realizzati. Ovviamente senza mai rinunciare all’intrattenimento. Nell’arco di questi 53 anni Bond ha avuto il volto di sei diversi attori che, pur mantenendo i tratti principali del personaggio, hanno potuto darne un’interpretazione personale e sempre differente.

Sean Connery, ovvero l’archetipo dell’agente segreto e la creazione dell’immaginario

Dopo aver scartato Cary Grant per raggiunti limiti di età (l’attore aveva 57 anni all’epoca del primo film di 007), la scelta di EON cade su un giovane e misconosciuto Sean Connery, che esordisce nel 1962 col fortunato “Licenza di uccidere” (titolo originale: “Dr. No”, diretto da Terence Young). Il Bond dell’attore scozzese entra così prorompentemente nell’immaginario del pubblico da diventare una sorta di archetipo dell’agente segreto per tutti i film di spionaggio che verranno dopo: l’eleganza, la parlantina sciolta, il fascino, l’abilità, diventano le doti standard che una spia cinematografica deve possedere per essere considerata tale. Questo James Bond si distanzia parecchio da quello descritto da Fleming nei suoi romanzi: l’agente cartaceo aveva una personalità cupa e sfaccettata, e non sempre era moralmente ineccepibile come quello filmico; tuttavia, il pubblico pagante non si sofferma troppo sulle differenze coi romanzi e impazzisce letteralmente per questo 007 brillante e sornione. I primi due film – “Licenza di uccidere” e “A 007, dalla Russia con amore” (“From Russia with Love”, 1963, sempre Young) – introducono quegli elementi che diverranno tipici in tutti gli episodi a venire: le belle macchine e le belle donne, i gadget della sezione Q, le ambientazioni esotiche, le armi ipertecnologiche dei cattivi, I personaggi ricorrenti (M, il capo del MI6, Moneypenny, la sua segretaria, Q, capo dell’omonima sezione), ma anche trovate narrative come la sequenza “gunbarrell” prima dei titoli di testa (in cui Bond ferma un qualche cattivo minore). Pur in piena guerra fredda, la produzione sceglie la via della diplomazia: lo Smersh – il controspionaggio dell’armata rossa, grande nemico di Bond nei romanzi – lascia il posto alla fittizia e certamente meno politicizzata SPECTRE. Nonostante il buon successo dei primi due film è soltanto col terzo – “Goldfinger”, diretto nel 1964 da Guy Hamilton – che James Bond diventa fenomeno di costume. Si pensi al celebre prologo, in cui Connery sfila la muta da sub sfoggiando un impeccabbile smoking bianco, o a personaggi di contorno subito entrati nell’immaginario comune come Pussy Galore e la sua squadra di pilotesse e il muto sicario Oddjob (che lancia un cappello affilato in grado di decapitare). Il cattivo, Goldfinger appunto, è un villain affascinante e dai piani mirabolanti, mentre la sagace ironia di fondo rende il film godibile anche ai profani della saga. Due elementi – cattivo azzeccato e ironia – che ritroviamo anche nel successivo “Thunderball” (1964, con la regia nuovamente affidata a Young): ottimo l’Emilio Largo del nostro Adolfo Celi (cattivissimo con benda sull’occhio e piscina piena di famelici squali), ottime alcune trovate comiche, come l’introduzione in cui Bond vola via con un futuristico (!) jetpack e, atterrato, esclama con la solita flemma che “un uomo di mondo non dovrebbe esserne mai privo”. Il budget di EON, anche grazie ai successi precedenti, comincia ad aumentare notevolmente, e lo si riscontra soprattutto negli ottimi effetti speciali e nelle straordinarie (per l’epoca, ma non è che oggi siano mediocri) sequenze subacquee. EON ingaggia alcuni specialisti di prim’ordine che prenderanno parte a molte pellicole della saga: il grande scenografo Ken Adam, il compositore Monty Norman (suo il celeberrimo tema di Bond), il titolista Maurice Binder. Altro elemento tipico diverranno proprio i titoli di testa stilisticamente raffinati e sempre accompagnati da canzoni appositamente scritte per artisti di fama mondiale: Shirley Bassey, Paul McCartney, Louis Armstrong Duran Duran, Madonna, Chris Cornell, Adele, Sam Smith, sono solo alcuni dei grandi nomi che, negli anni, hanno cantato le title-track dei film.

Il quinto Bond interpretato da Connery lo troviamo in “Si vive solo due volte” (1967, “You only live twice”), diretto da Lewis Gilbert e sceneggiato nientemeno che dallo scrittore Roald Dahl, noto per aver concepito “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”. Molti elementi datati – come un Connery inguardabile col taglio alla orientale e alcune trovate a dir poco risibili (su tutte il tremendo elicotterino con cui Bond tiene testa a cinque elicotteri da guerra) – lo rendono uno dei meno amati dai fan, anche perchè è palese che l’attore scozzese è svogliato e vorrebbe lasciare la saga. Un addio annunciato subito dopo l’uscita del film ma che, tuttavia, non sarà definitivo: dopo aver passato per un turno il testimone a George Lazenby (che vedremo tra poco), Connery tornerà – strapagato – in “Una cascata di diamanti” (“Diamonds are forever”), uscito nel 1971 per la regia del richiamato Guy Hamilton. Il film è un successo ma non convince particolarmente – i soldi non sembrano aver reso Connery più contento di riprendere il ruolo – e alla fine le uniche cose che si ricordano sono le grazie di Jill St. John, sempre molto generosa davanti alla macchina da presa, e una coppia di sicari decisamente naif. Il nuovo rifiuto a proseguire di Connery (anche stavolta non definitivo, in quanto tornerà nel 1973 nell’apocrifo “Mai dire mai”) spinge la EON a cercare un nuovo James Bond, sperando che il pubblico lo apprezzi più di quanto avesse apprezzato il povero Lazenby.

George Lazenby – L’anomalia

Il sesto film della saga, “Al servizio segreto di sua maestà” (“On Her Majesty’s Secret Service”, 1969, Peter Hunt) è anche il primo orfano di Connery, timoroso di restare imprigionato nel personaggio. Broccoli sa bene che Connery non è soltanto il primo attore ad avere interpretato l’agente segreto, bensì è anche e soprattutto colui che ha contribuito a costruire, film per film, l’immaginario legato al personaggio. La scelta del sostituto cade sul giovane modello George Lazenby, cui la produzione chiede di restare nei ranghi e di non distanziarsi troppo dal suo predecessore, imitato anche nel taglio di capelli. Il film rimane uno dei più sottovalutati della saga, se non altro perché i fan rifiutarono da subito Lazenby e gridarono alla blasfemia. In realtà è uno dei migliori: Bond cessa di essere una maschera imperturbabile diventando più umano e sfaccettato (meno gadget, più cervello), la struttura narrativa si fa più complessa e inaspettata evitando di ricalcare quella degli episodi precedenti, l’azione è da manuale e la suspense tangibile. E che dire del finale, forse il più amaro della serie, senz’altro il meno vittorioso o scontato. Ironico, brillante, pieno di divertenti guizzi meta-cinematografici (memorabili le prime parole di Bond che, riferendosi al rifiuto di una ragazza, esclama rivolto allo spettatore “questo non era mai successo a quello di prima!”), ma anche di audaci allusioni erotiche (quando una donna gli tocca una gamba sotto al tavolo e la sua espressione si fa sbarazzina, Bond esclama “ho solo una leggera rigidità alle membra”). Molte sono le sequenze memorabili, quasi tutte condensate nei 40′ in cui Bond fugge dal ristorante Piz Gloria: la reclusione nel motore della teleferica, il salto su una di esse, la fuga con gli sci, quella in auto con tappa su un circuito da rally, quella a piedi che termina sotto una valanga. La regia di Hunt, già montatore dei primi quattro e aiuto regista del quinto, ha il difetto di abbondare un po’ troppo con gli zoom (un tempo molto di moda, oggi molto datati), ma anche il pregio di essere scattante e ritmata, soprattutto nelle mirabolanti scene d’azione, tra le migliori della serie. Ma, come spesso accade al cinema, non sono né i critici né i produttori a prendere le decisioni: l’unico vero capo è il pubblico. E dunque se il pubblico non vuole Lazenby, allora Lazenby non sarà. E così, dopo appena un film, al modello viene dato il ben servito e tutti gli sforzi tornano a concentrarsi su un solo obiettivo: convincere Connery a tornare, costi quel che costi. E così, nel 1971, uscì “Una cascata d diamanti”, in cui tutto tornò (tristemente) come prima.

Roger Moore – verso la farsa