Sabato 12 novembre 2016 Paolo Micalizzi, direttore di Carte di Cinema on line ha ricevuto a Cinecittà Studios (Sala Fellini) il “Premio Domenico Meccoli-ScriverediCinema”, destinato a quanti si sono distinti nell’arco dell’anno nel promuovere il Cinema attraverso tutti i mezzi di comunicazione, attribuito al “Magazine on.line di cinema” Carte di Cinema con la seguente motivazione: “Per l’efficacia di uno stile chiaro e rigoroso con il quale riesce a stabilire un dialogo proficuo con un pubblico vario ed eterogeneo quale quello del web”. Il Premio gli è stato consegnato dall’attore Enrico Lo Verso.

“È stato per me un onore ricevere il Premio Domenico Meccoli-Scriveredicinema, intitolato ad un grande critico che ho avuto il piacere di conoscere e frequentare in alcune occasioni importanti, una persona squisita, un gran Signore”.

Queste le dichiarazioni di Paolo Micalizzi, nel ricevere il Premio per il quale ho ringraziato la FEDIC, che lo edita, che gli ha dato fiducia nell’affidargli nel 2015, con il numero 4, la Direzione della Rivista on line. Ed ha ringraziato, oltre ai promotori del Premio ed alla Giuria, anche tutti i collaboratori, da chi cura la parte informatica ai colleghi che con il loro contributo danno prestigio alla Rivista, augurandosi, con la continuità della loro collaborazione, di poter raggiungere risultati sempre più positivi.

In relazione al conferimento del premio a Carte di Cinema on line il Presidente FEDIC Giorgio Ricci ha scritto per il numero 36 (ottobre 2016) di “nuovo FEDIC Notizie”:

Professionalità è la parola che mi è venuta in mente quando Paolo Micalizzi mi ha comunicato l’assegnazione a “Carte di Cinema” per il 2016 del premio “ Domenico Meccoli-ScriverediCinema” che è attribuito da una qualificata Giuria e nell’assegnarlo prende in considerazione la qualità delle opere che si sono distinte nello scrivere di Cinema. Indubbiamente a concorrere a rendere qualitativamente rilevante un’opera che viene edita on line concorrono diversi fattori ciascuno dei quali riveste una importanza rilevante. Senza uno di questi fattori è difficile che si possa ottenere un riconoscimento di questa portata. “Carte di Cinema” racchiude in sé l’eccellenza di questi fattori espressa da pochi uomini che hanno in comune l’amore per il Cinema, la capacità, serietà, rigore nell’agire, carattere e spirito professionale con l’aggiunta di un particolare non trascurabile: appartengono ad una Federazione che raggruppa ed unisce persone che sono motivate a stare insieme in un interesse comune che è quello di fare Cinema e poter dar sfogo alla necessità di comunicare attraverso le immagini. È uno spirito puro quello che li anima, privo di interessi personali che mette al servizio degli altri le proprie capacità insieme con il proprio tempo, proprio delle iniziative del volontariato… Credo quindi che sia motivo di orgoglio per tutti noi poter constatare che il team coordinato da Paolo Micalizzi all’interno della FEDIC abbia raggiunto una vetta così alta dando una dimostrazione che anche in una attività di volontariato si possono esprimere ad alto livello tante professionalità se coordinate con altrettanta professionalità. A nome mio ed a nome di tutta la FEDIC ringrazio e stringo la mano a tutto il team coordinato da Paolo Micalizzi pensando così di esprimere loro i sensi della nostra grande riconoscenza.

PREMIO MECCOLI – SCRIVERE DI CINEMA 2016: Il resoconto

di Paola Dei

Nella Sala Fellini degli spazi di Cinecittà Studios il 12 novembre 2016 si è svolta la XXXV edizione del Premio “Domenico Meccoli-Scrivere di Cinema”. Un appuntamento che l’Associazione Culturale Amarcord porta avanti con grande passione e che ha realizzato quest’anno in collaborazione con il Comune di Spoleto e il SNGCI per rappresentare tutti coloro che si adoperano per diffondere la cultura cinematografica nel mondo. Alle 10 si è svolto il Convegno “Tradizione e modernità: 8 e ½ incontra i protagonisti del nuovo cinema italiano” coordinato da Marco Spagnoli, con la partecipazione di attori e registi che ci hanno offerto la loro personale visione del cinema oggi e delle difficoltà incontrate. A presenziare la serata di chiusura in onore di Domenico Meccoli, illustre storico, critico, giornalista cinematografico e Direttore di importanti Festival Internazionali, è intervenuto per Primo Piano sull’Autore, Pasquale Squitieri, con la partecipazione di Claudia Cardinale, Ottavia Fusco Squitieri e le figlie del regista. La rassegna con il titolo: “Pasquale Squitieri- Il piacere della libertà” ha attraversato la vita e l’opera del Maestro che con un fuori programma ha modificato la scaletta attesa dai partecipanti ed ha fatto proiettare un documentario-monologo dedicato ad Edda Ciano e interpretato da Ottavia Fusco ed a seguire “L’Altro Adamo” con la partecipazione di Lino Capolicchio. Un pezzo di storia ed una storia surreale per raccontarci la vita, le paure, i sogni del regista partenopeo che ci aveva abituati ad altri generi. Il cineasta non ha però abbandonato tematiche a lui molto care come la giustizia, il potere nei suoi effetti positivi e negativi, la sfida, l’inganno, la solitudine, la libertà, pur declinandole in maniera diversa e a tratti caustica. Lui che da sempre ama sbatterci in faccia il suo pensiero usando tutte le armi a sua disposizione, non ha perso la propria energia neppure dopo aver combattuto contro un tumore al polmone. Accompagnato da Valerio Caprara, che ha condotto la serata fra momenti di grande intensità, il regista è stato salutato da amici, colleghi, critici e studiosi di cinema.

In un’atmosfera evocativa delle più belle immagini del Cinema Internazionale sono stati poi assegnati i Premi 2016.

Premio alla Carriera: Giorgio Gosetti

Premio speciale alla carriera per i 70 anni del SNGCI: Mario Di Francesco

Critico cinematografico: Paolo Mereghetti

Giornalista cinematografico per la televisione: Daniela Bisogni

Giornalista cinematografico: Stefano Stefanutto Rosa

Giornalista cinematografico Radio Pubblica: Franco Dassisti

Giornalista cinematografico Radio Privata: Luca Pellegrini

Periodico Specializzato: Mario Mazzetti per Vivilcinema

Magazine on-line: Paolo Micalizzi per Carte di Cinema

Libro sul Cinema di Autore Italiano: “Attraverso lo schermo – Film visti e film fatti”, di Corrado Farina

Opera prima: “Ho amici in paradiso” di Fabrizio Maria Cortese

Giornalista o testata emergente, in ricordo di Luca Svizzeretto (in collaborazione col SNGCI): Quinlan.it

Opera prima di contenuto civile o sociale, in ricordo di Carlo Tagliabue (assegnato dal CSC): La pelle dell’orso di Marco Segato

Inoltre sono stati insigniti di menzione speciale le seguenti monografie sui più grandi rappresentanti del cinema italiano:

“Lo specchio dipinto – Ettore Scola e dintorni” a cura di Paola Dei,

“I film di Aldo Fabrizi” di Enrico Lancia e Fabio Melelli,

“Gabriele Ferzetti” di Massimo Giraldi.

A conclusione della serata, Pasquale Squitieri, protagonista della rassegna, insieme a Claudia Cardinale, ha ricevuto dal sindaco di Spoleto Fabrizio Cardarelli e dall’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Spoleto, Camilla Laureti, la targa onorifica della città di Spoleto.

Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 4 INCONTRI

- 5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 6 FESTIVAL ED EVENTI

- 7 OCCHIO CRITICO a cura di Marco Incerti Zambelli, Tullio Masoni, Paolo Vecchi

- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 9 NEO-CINEMA a cura di Elio Girlanda

- 10 QUALITA’ IN SERIE a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli

- 11 PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi

- 12 CREDITS

ABSTRACT

LA NOUVELLE VAGUE: CONVINTI ACCORDI E VIOLENTI DISACCORDI di Marino Demata

Lo scritto parte dalla considerazione che la Nouvelle Vague non è un fenomeno isolato, ma ha dei corrispettivi in America, in Inghilterra, in Italia ed anche in altre parti del mondo. E non è un fenomeno semplicemente interno al cinema, ma trova le sue radici nelle profonde trasformazioni politiche e sociali della realtà di quel tempo nei vari Paesi. Il saggio si concentra essenzialmente su tre personaggi, Bazin, il teorico e saggista, Truffaut e Godard, due registi e due personalità agli antipodi tra i quali scoppia una violenta lite epistolare, forse la più violenta della storia del cinema. Il saggio si conclude con alcuni esempi di influenza della Nouvelle Vague nel cinema di oggi.

I SAMURAI DEL CINEMA NOIR-RIFLESSIONI SUL CINEMA E SUGLI EROI DI MICHAEL MANN di Riccardo Poma

Michael Mann è considerato uno dei maestri del cinema d’azione odierno. Nonostante sia considerato, a ragione, uno degli ultimi registi a fare un cinema orgogliosamente “di genere”, è indubbio che Mann abbia saputo concepire un percorso estremamente personale che lo ha reso a tutti gli effetti un autore, figura sempre più rara nel cinema di genere e soprattutto nel cinema poliziesco. Pur restando fortemente ancorato alla tradizione del poliziesco/noir americano, il cinema di Mann si colloca tuttavia molto più vicino a quello di cineasti europei ed asiatici come Melville, Woo, Kitano, il primo Kurosawa.

IL CERCHIO È CHIUSO, GOD BLESS MICHAEL! di Francesco Saverio Marzaduri

Un ritratto di Michael Cimino, il grande cineasta statunitense scomparso lo scorso luglio, che ripercorre una parabola artistica e umana costituita da trionfi clamorosi e da brucianti insuccessi, nei quali emerge lo sguardo senza tempo, toccante e profondo, di un’America di fronte alle proprie ferite.

RICHARD LESTER. A CIASCUNO IL SUO SUPERMAN di Roberto Lasagna

Il cinema di Superman realizzato da Richard Lester è un’occasione per ritornare ai primissimi anni Ottanta e ragionare sui macro-sistemi attraverso una parodia del fumetto, ovverosia di un mondo che siamo soliti veder tratteggiato come una comic strip. Il fumetto permette di sperimentare situazioni e di manipolare il reale affidandosi, nel caso specifico, alla base fantastica di un retroterra che l’appassionato del personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster difficilmente avrà dimenticato prima di andare al cinema.

OLIVER STONE E LA DIMENSIONE NARRATIVA di Paola Dei

Le opere di Oliver Stone sono caratterizzate da una continua ricerca della verità attraverso la quale il cineasta coniuga perfettamente gli aspetti storici e quelli creativi. Fra soluzioni registiche e una indubbia conoscenza della materia filmica azzarda, sperimenta, si diverte, cerca le motivazioni profonde degli accadimenti e l’essenza delle persone con il coraggio di chi dà del tu allo spettatore.

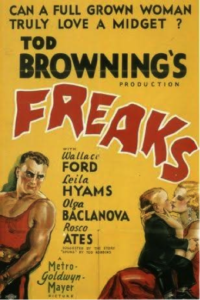

IL SENSO DI BROWNING PER IL DIVERSO di Giorgia Pizzirani

Anni Trenta. Nel circo di Madame Tetrallini si mescolano storie umane, troppo umane. L’attrazione principale sono loro, i freaks, che del circo sono i fenomeni veri, i fenomeni da baraccone: donne barbute e uomini focomelici, gemelle siamesi e nani, ermafroditi e cerebrolesi. Gruppo tanto unito da diventare famiglia. Si trasformeranno da innocui reietti della società a temibili vendicatori giusti e intransigenti quando uno di loro, il nano Hans, sarà ingannato dalla trapezista Cleopatra che mirava al suo patrimonio economico. Sarà proprio Cleopatra a subire la beffa suprema, e a scoprire – a caro prezzo – cosa significa essere freak, entrando definitivamente e irreparabilmente nella famiglia.

LA MANO DI TAROCCHI CHE NON SAI MAI GIOCARE: “KNIGHT OF CUPS” di Francesco Saverio Marzaduri

A quasi due anni dalla sua presentazione a Berlino, arriva nelle sale italiane “Knight of Cups”, il settimo lungometraggio di Terrence Malick, che insieme ai due precedenti lavori, “The Tree of Life” e “To the Wonder”, suggerisce un’ideale trilogia mistica. Rick è uno schiavo del sistema hollywoodiano che, assuefatto al successo, allo stesso tempo si dispera per il vuoto della propria esistenza. A suo agio nel mondo delle illusioni, è alla ricerca della vita vera. Al pari del Cavaliere di Coppe dei tarocchi, l’uomo si annoia facilmente e ha bisogno di stimoli esterni, perseguendo la propria natura di artista, romantico e avventuriero.

L’OCCHIO (E LA MEMORIA) DI ELSA PHARAON di Marina Ruiz

Focus sul ruolo di Casting director, il responsabile della scelta degli attori.

SEDICICORTO INTERNATIONAL FILMFESTIVAL 2016

Quattro articoli relativi allo svolgimento del “SediciCorto” di Forlì, tra cui le recensioni dei CORTIinLOCO

MISFF 67th MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

Iniziative e recensioni di cortometraggi in concorso e Vetrina FEDIC relative al MISFF 67

73 MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

Resoconto panoramico della Mostra e dei “Classici” proiettati nell’edizione 2016

AMERICAN JEWS di Marco Incerti Zambelli

La cultura ebraica, sempre centrale nel mondo statunitense, è il cuore della ambiziosa rilettura di “Pastorale Americana” dell’esordiente, alla regia, Ewan McGregor e di “Cafè Society”, quarantasettesimo film, per la prima volta in digitale, di Woody Allen.

“SULLY”, OVVERO: DISUBBIDIENZA E SAGGEZZA di Tullio Masoni

L’impresa, realmente compiuta, di un ex-pilota militare che in 200 secondi decide di ammarare – inverno 2009 – nelle acque dell’Hudson, salvando 155 persone. Un nuovo eroe dell’individualismo eastwoodiano, che si scontra con la freddezza dei regolamenti.

DUE NOBEL: “NERUDA” DI PABLO LARRAIN; “EL CIUDADANO ILUSTRE” DI GASTON DUPRAT, MARIANO COHN di Paolo Vecchi

Due Nobel, uno reale e l’altro immaginario. “Neruda” racconta la latitanza del poeta cileno, ricercato con accanimento da un commissario della polizia politica; “El ciudadano ilustre” descrive il poco felice ritorno al paese natìo dello scrittore argentino Daniel Mantovani, fresco reduce da Stoccolma, dove ha ricevuto il prestigioso riconoscimento.

”FUOCOAMMARE” E L’ESTETICA DEL SELFIE di Marcello Cella

Una riflessione su “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi e sull’estetica del selfie dominante nel mondo attuale dei media.

CAMERE SFERICHE E NUOVO RACCONTO di Elio Girlanda

Si torna a parlare di “camere sferiche” ovvero di microcamere di ripresa immersiva a 360° sia perché il mercato offre nuovi dispositivi sia perché si moltiplica la produzione di corti d’autore, disponibili online. Ma quali sono le conseguenze sul piano estetico e creativo? E come cambierà il racconto nel futuro?

TIMELESS (USA/2016) di Luisa Ceretto

Giunge sugli schermi della Fox “Timeless”, la nuova serie sui viaggi nel tempo, forse con qualche naiveté, eppure efficace e non priva di fascino.

PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi

Segnalazione-recensione di libri relativi a Lattuada, Calopresti, Fleischer e allo “Schermo immaginario”.

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

LA NOUVELLE VAGUE: CONVINTI ACCORDI E VIOLENTI DISACCORDI

di Marino Demata

Premessa

In questo breve saggio sulla “Nouvelle Vague” ho scelto di parlare innanzitutto della “Sincronia perfetta” tra il movimento che nasce e si sviluppa in Francia e analoghe correnti o autori in altri Paesi. A tal proposito qualche critico anglo-sassone ha usato il plurale per unificare i movimenti (traducendo letteralmente il termine Nouvelle Vague/Nuova Onda) con l’espressione New Waves.

Segue un inquadramento storico che ho reputato necessario, partendo dalla premessa che le New Waves non possono essere considerate fatti cinematografici avulsi dalla realtà politica e sociale del tempo.

Come autori mi sono limitato a considerare soltanto lo “scrittore di cinema” (come amava chiamarsi) Bazin, e i registi Truffaut e Godard, soffermandomi poi sulla furibonda e singolare lite fra i due personaggi.

Mi sembrava infine doveroso concludere con un accenno alla influenza della Nouvelle Vague, che ancora oggi è presente in tantissimi autori e film, illustrando qualche esempio che ritengo veramente illuminante.

Mi rendo conto che restano fuori da questa illustrazione della Nouvelle Vague grandissimi registi come Alain Resnais, Claude Chabrol, Luis Malle, Jacques Rivette, Eric Rohmer ed altri ancora. Mi scuso per questa notevole omissione, ma la dimensione che doveva avere questo Saggio non consentiva una sia pur breve, ma almeno dignitosa, esposizione di quelle grandi personalità. Mi riservo nel caso di intervenire successivamente per colmare tali vistose lacune,

Coutard

Durante la stesura di queste note è morto Raoul Coutard, celebre direttore della fotografia del periodo della Nouvelle Vague, prediletto da alcuni dei più importanti registi del movimento. Godard lo ha voluto per il suo film d’esordio, “Fino all’ultimo respiro” e Truffaut per uno dei suoi capolavori in bianco e nero, “Jules et Jim”.

Quella di Coutard è in certo senso una morte emblematica, perché è un degli ultimi tasselli della Nouvelle Vague che viene meno.

Questo non significa però che la Nouvelle Vague sia un movimento a sua volta morto, perché chi voglia ritrovare novità rivoluzionarie nella storia del cinema, chi ama l’anticonformismo, la ribellione contro le regole, nella vita come nel cinema e nella sue strutture, deve necessariamente avere quel movimento come punto di riferimento. E inoltre non è morto perché continua ad ispirare tanti autori ancora oggi, come vedremo più avanti.

Una sincronia perfetta

Nel 1959 un giovane regista americano, John Cassavetes, dopo avere con grande passione filmato una serie di interviste e di colloqui per strada con giovani di New York, matura l’idea di fare di quel materiale la base su cui costruire un film. Nasce “Shadow”(”Ombre”), come pellicola di assoluta rivoluzione e rottura all’interno del cinema americano. Si tratta di un film “professionale”, ma indipendente al tempo stesso, capace di esprimere genuine e non artefatte emozioni e soprattutto capace di lanciare un messaggio al mondo intero che cioè Hollywood non poteva più essere considerato l’unico cinema americano. A New York Cassavetes diventa l’antesignano di un nuovo modo di fare cinema: gira in 16 mm, budget bassissimo, attori non professionisti, scenografie reali e non realizzate in maniera artefatta negli studios, cinema inteso come lavoro di equipe, camera che pedina letteralmente i personaggi. Forma una scuola, l’Actor’s Studio Workshop e considera “Shadows” come lavoro collettivo della sua scuola. Ma più in generate si forma una vera e propria corrente newyorkese di cinema (di cui farà parte anche il regista Jonas Mekas), di rottura con i “canoni “ hollywoodiani.

Poco dopo in Inghilterra nasce qualcosa di simile: il cosidetto “Free Cinema”. Il più duro dei cineasti di quel movimento fu senza dubbio Tony Richardson, che, grazie all’aiuto di un direttore della fotografia dello spessore di Walter Lasally, con la sua capacità di confezionare immagini contrastate e fortemente realistiche, diventa uno dei grandi innovatori del cinema britannico. In verità già Karel Reisz e Lindsay Anderson nel 1956 avevano già presentato pubblicamente il “Free cinema”, inteso come cinema militante e strumento di lotta per una società diversa, ponendo al primo posto nei loro film il tema del grande disagio sociale che vive l’Inghilterra in quegli anni accompagnati alla contestazione e alla rabbia.

Nel 1959 vengono presentati al Festival di Cannes due film diversi fra loro ma parimenti fortemente innovativi: “Hiroshima mon amour” di A. Resnais e “Les quatre cents coups “ di F. Truffaut. Anche in questi casi il messaggio che veniva lanciato era di forte polemica nei confronti del cinema tradizionale, quello per intenderci girato negli studios, che seguiva schemi e canoni in qualche modo prefissati, sui quali ritorneremo più avanti.

Pochi mesi dopo quel festival di Cannes, Michelangelo Antonioni, dopo esperienze cinematografiche che lasciavano più che intravvedere volontà e capacità innovative, sceglieva, rispetto alla comodità degli studi di Cinecittà’, la ‘scomodità’” di un’isola sperduta, Lisca Bianca, una delle più piccole delle Eolie, poco più che uno scoglio, per affrontare le “avventurose” riprese de “L’avventura”. Naturalmente non si trattava solo di una scelta di location, ma di qualcosa di molto più profondo. “L’avventura infatti ribalta completamente le cosiddette “regole” tradizionali del fare cinema e dei generi, capovolgendo completamente i canoni tradizionali della struttura narrativa, de-strutturando il racconto e talvolta addirittura rovesciandolo come un guanto. Il film presenta nella prima parte un evento misterioso: uno dei membri della comitiva che aveva organizzato la gita alle Eolie scompare nella piccola isola, Lisca Bianca, appunto. Sembra un mistero assoluto. Solo congetture: nessuno riesce a capire come Anna sia potuta svanire nel nulla e perché. Ebbene il film in luogo di presentarci un accumulo di dati che facciano concentrare lo spettatore sulla possibile soluzione del mistero (come ogni altro regista avrebbe fatto fino a quel momento)), lascia al contrario decantare lentamente il mistero, scaricare la tensione, fino al punto che ciascun personaggio finirà col convivere con esso senza più preoccuparsi della sua soluzione, anzi finendo col trovare perfino “imbarazzante” una possibile soluzione.

Tentando di unificare (con l’ovvio rischio di semplificazioni e schematizzazioni), si potrebbe dire che sul banco degli imputati, per i giovani ribelli, Cassavetes, Richardson, Truffaut e Antonioni c’era il cosiddetto “film perfetto”, lo stereotipo del film che riproduce in un certo senso lo schema del teatro classico: un primo momento (il primo atto nel teatro classico) in cui si presentano al pubblico i personaggi in atteggiamenti e incontri che facciano capire le loro personalità e assieme si presentano gli ambienti in cui si svolge la storia e le problematiche da cui nascono poi gli intrecci della trama. In un secondo momento (il secondo atto) viene presentato l’intreccio della storia nella sua complessità e gli incontri/scontri drammatici tra i personaggi. In un terzo e finale momento (terzo atto) abbiamo di solito lo scioglimento dei nodi della vicenda, la soluzione dei passaggi più intricati, e generalmente il lieto fine. Il tutto girato negli ambienti artificiosi degli ‘studios.

I mutamenti politici

Il cambiamento rispetto al cinema classico da parte delle suddette nuove correnti fu così radicale e impetuoso e così simultaneo in tanti Paesi e realtà diverse, che non può essere spiegato, come invece alcuni fanno, come un movimento tutto interno al cinema stesso e che trova le sue origini e le sue ragioni esclusivamente nella voglia, nata quasi simultaneamente in parti così diverse del mondo, di fare un cinema diverso. La verità invece è che in quegli anni andavano maturando profondi mutamenti sulla scena politica di ognuno dei Paesi citati (basti pensare negli Stati Uniti al successo di Fidel Castro a Cuba nel 1959 e allo svilupparsi della guerra del Vietnam).

Per focalizzarci sulla Francia, ove nacque e si sviluppò la Nouvelle Vague, il più vasto e duraturo tra i movimenti sopra accennati, non si può non ricordare cosa ha significato nell’immaginario popolare la guerra d’Algeria, malgrado l’oscurità nella quale veniva tenuta in gran parte l’opinione pubblica da un pesante atteggiamento censorio delle autorità. Lo stesso Partito Comunista Francese, ideologicamente portatore di una politica anti-coloniale, fu esitante e in qualche caso isolato. Il ritorno sulla scena del Generale De Gaulle nel 1958, se da un lato portò a successi sul piano militare, portò anche alla prefigurazione di soluzioni politiche che non escludevano i principi dell’autodeterminazione. L’Algeria raggiunse l’indipendenza e quindi la definitiva separazione dalla Francia nel 1962. Dunque gli anni nei quali cominciò a svilupparsi la Nouvelle Vague, furono anche anni di grande trepidazione per i francesi, che vedevano i loro giovani spediti a combattere una guerra che molti sentivano destinata ad essere perduta.

Impossibile che un tale scenario non avesse una profonda influenza e reazione nel pensiero di tanti intellettuali. Vanno ricordate due circostanze: il manifesto degli intellettuali contro la guerra d’Algeria, che fu firmato senza esitazioni da Alain Resnais e Chris Marker e il fatto che una parte consistente degli intellettuali era orientata verso idee decisamente di sinistra.

Andrè Bazin e Jacques Doniol-Valcroze, i fondatori di quella che sarà la più importante rivista di cinema negli anni ’50 e ’60, “Les Cahiers du cinèma”, erano decisamente di sinistra. E proprio dall’interno dei “Cahiers” emergeranno, dopo un lungo apprendistato fatto di articoli e recensioni, i più importanti registi della Nouvelle Vague.

Bazin non ha scritto un’opera specifica di estetica cinematografica, e tuttavia la sua concezione sul cinema è facilmente rintracciabile nella miriade di articoli, saggi e recensioni che ha scritto e che furono raccolti e ordinati da lui stesso nei quattro volumi dal titolo complessivo “Cos’è il cinema?” In essi troviamo chiaramente espressa la concezione che il cinema deve necessariamente interessarsi della realtà e investigarla. Il cinema diviene dunque per lui “un’investigazione sull’Essere attraverso la vita e captato, rivelato, dall’occhio della cinepresa per esaltare ciò che Godard chiamerà Lo splendore del vero.”(1)

A partire da queste affermazioni molte sono le conseguenze teoriche e pratiche che scaturiscono. Per brevità ci fermiamo solo su due di esse:

1 – L’amore per il piano sequenza. Il montaggio per Bazin rappresenta la frammentazione del cinema e quindi l’infedeltà alla realtà. Un film ove prevale il montaggio è un film che tradisce la realtà, che la frantuma, la seziona in pezzi che poi vengono incollati in una sequenza di immagini che costituiscono una realtà fittizia. Il piano-sequenza invece riproduce la realtà così come è in un dato momento e in un dato spazio, senza stacchi e senza artificiose eliminazioni di parti di realtà. Esemplare per lui, sotto questo riguardo, è “La terra trema” di Visconti, perché è un film “composto quasi esclusivamente di piani sequenza, ove la preoccupazione di abbracciare la totalità dell’avvenimento viene tradotta nella profondità di campo e in interminabili panoramiche”(2)

2 – La grande ammirazione per il neo-realismo e soprattutto per Roberto Rossellini, sul quale pubblicherà un famoso articolo sul numero 65 del 1955 di “Cinema nuovo”, difendendo dai detrattori soprattutto italiani film come “Europa 51” e “Viaggio in Italia”, ove si manifesta un “realismo di anima e coscienza” , e cioè il suo neo-realismo come “conoscenza globale della realtà”.

Bazin ha esposto inoltre la sua famosa teoria detta “politique des auteurs”, in base alla quale il regista viene considerato “un autore, quando, come lo scrittore, riesce ad infondere nell’opera la sua personalità artistica, anche se alla costruzione del film partecipano molti coautori e un grande spiegamento di mezzi tecnici.” (3)

Bazin morì giovanissimo, a soli 40 anni, nel 1958, e quindi non riuscì a vedere il grande sviluppo che avrebbero avuto le sue idee attraverso i film di registi che avevano collaborato con lui ai “Cahiers” o che ne avevano subito il fascino e l’influenza. Ma non è mai stata messa in dubbio la sua influenza, pur nella reciproca diversità dei registi che a lui si richiamano e che costituiscono il mondo della Nouvelle Vague.

Uno di questi è Francois Truffaut, che nel 1983, cioè 25 anni dopo la sua morte scrive la prefazione al libro di Dudley Andrew “Andrè Bazin”, intitolata “Bazin ci manca”. Si tratta di un lucido e a un tempo affettuoso omaggio al suo maestro, senza alcuna retorica, che è sempre in agguato in occasioni come questa.

Di Bazin Truffaut ricorda innanzitutto la grande onestà intellettuale che lo porta a rivedere i sui stessi giudizi su alcuni film e alcuni autori. Per alcuni si è trattato forse di incoerenza, ma per Truffaut questo ritornare sui propri giudizi è indice innanzitutto di grande onestà e personalità. Un modo di rivedere le sue idee su un film soprattutto in occasione di una seconda visione o di una rimeditazione alla luce di nuovi elementi e riconsiderazioni.

Truffaut giudicava Bazin un “cattolico di sinistra”. Cosa voleva intendere con questa espressione? Eco quello che dice: “Bazin era un intellettuale cattolico di sinistra, e nessuno di quelli che l’hanno conosciuto potrebbe contestare il perenne accordo che riusciva a creare tra i suoi pensieri e le sue azioni. Quando partiva in viaggio con Janine e telefonava agli amici che avevano problemi di alloggio per prestargli la casa, quando a Vincennes fermava la macchina per far salire tre persone che aspettavano l’autobus sotto la pioggia e portarle fino a Parigi, era il Bazin cattolico o il Bazin di sinistra? Non lo so, era Bazin, ma a volte mi dico che due buone ragioni per credere all’uguaglianza degli uomini valgono più di una.” (4)

François Truffaut

Una disamina di alcuni registi della Nouvelle Vague non può non cominciare da Truffaut, soprattutto dopo che si è parlato di Andrè Bazin, che lo ha quasi adottato durante il periodo dell’adolescenza non proprio felice, in parte descritto autobiograficamente nel suo capolavoro “I quattrocento colpi”. Ma a parte la riconoscenza, è indubbia anche l’influenza che Bazin esercitò su Truffaut. Molti degli aspetti che sopra abbiamo cercato di illustrare del grande critico, sono presenti anche in lui.

Tra i tanti citiamo l’ammirazione per Roberto Rossellini. Tra l’altro non mi sembra un caso che Truffaut affermi che Rossellini e Bazin sono le persone più intelligenti mai conosciute!

Truffaut riconobbe sempre come sua grande fortuna quella di essere stato “adottato” da Bazin e poi di aver trascorso circa tre anni in compagnia quotidiana di Rossellini, come assistente, autista e allievo, dal quale ha appreso che non si inizia un film con una scena messa prima dei titoli di testa, che occorre demistificare la macchina da presa, che non ha importanza superiore a quella che può avere una forchetta, che occorre concentrarsi sempre su un personaggio e seguirlo minuziosamente. Ma soprattutto l’influenza di Rossellini su di lui e sull’intero movimento della Nouvelle Vague si manifesta nei giudizi sul cinema americano, fino ad allora ammirato dai “Cahiers”. Certo Rossellini aveva anche dei motivi personali di vero e proprio astio verso l’America; in ogni caso i giudizi molto positivi verso quel cinema sembravano esagerati e comunque influenzati da una critica molto forte nei confronti del cinema classico francese. Dopo Rossellini la Nouvelle Vague corresse il tiro nei confronti di quella cinematografia anche se in modo, logicamente non uniforme. Lo stesso Truffaut, da giornalista, fece una severa selezione degli autori americani e tra questi un posto di rilievo per lui aveva Hitchcock, bistrattato in patria e ammirato invece in Europa e soprattutto in Francia.

L’ammirazione per il regista americano lo portò a costruire la famosa lunga intervista del 1962 realizzata a Los Angeles, che poi divenne il capolavoro in assoluto della letteratura cinematografica: “Il cinema secondo Hitchcock”, ovvero la cronaca registrata del colloqui tra i due registi, arricchita dalle numerose lettere che successivamente si sono scambiati.

E alcuni aspetti positivi che Truffaut riconosce ad Hitchcock sono anche la prova del ridimensionamento dell’intero cinema americano operato dalla Nouvelle Vague, a seguito della lezione di Rossellini. Infatti nell’introduzione a “Il cinema secondo Hitchcock”, Truffaut afferma che Hitchcock era così radicato nel cinema muto, che anche col sonoro “si trova ad essere praticamente l’unico a filmare direttamente, cioè senza ricorrere al dialogo esplicativo, dei sentimenti come il sospetto, la gelosia, il desiderio, l’invidia”. Lasciando al dialogo il solo compito di esprimere i pensieri dei personaggi. E su questo versante, per Truffaut, il cinema americano, dopo l’avvento del sonoro, “non ha prodotto la nascita di nessun grande temperamento visivo, ad eccezione di Orson Welles”. Il che significa un giudizio molto negativo sul cinema americano, incapace di valorizzare la lezione sulla visività esclusiva del “muto”.

Truffaut ha cercato di valorizzare gli insegnamenti di Bazin, di Rossellini, di Hitchcock, di Orson Welles e di Renoir, per citare solo alcuni degli autori da lui più ammirati, nei suoi film. Abbiamo posto Bazin al primo posto perché a Bazin deve molto sul piano umano e su quello delle concezioni filosofico-cinematografiche. E di Truffaut tutto potemmo dire, tranne che non sappia cosa è la riconoscenza. Ad Andrè Bazin e a nessun altro Truffaut dedica il suo primo capolavoro, “I quattrocento colpi”!

Potremmo per comodità suddividere la sua filmografia in due parti: film tratti da romanzi e film i cui soggetti sono integralmente creati dal regista. Sì perché una delle caratteristiche di Truffaut è avere spesso come riferimento dei romanzi come soggetti o fonte di ispirazione dei suoi film. Per inciso la cosa non piaceva affatto a Godard e questo fu solo uno degli elementi di frizione fra i due. A Truffaut invece sembrava del tutto naturale trasformare un romanzo in film: ricordiamo che Truffaut era un grande lettore e amante di romanzi. Uno dei suoi motti era “vedere un film al giorno e leggere un romanzo a settimana.” E quando leggeva un romanzo provava ad immaginarne la possibile resa nella trasformazione in film.

Nascono così alcuni capolavori dai suoi autori preferiti: innanzitutto Henri-Pierre Roché (“Jules et Jim”, uno dei suoi film capolavoro e poi anche “Le due inglesi” tratto dal romanzo “Le due inglesi e il continente”), poi Cornell Woolrich sotto lo pseudonimo di William Irish (due film: “La sposa in nero” e “La sirene du Mississippi”), David Guddis (“Tirate sul pianista”) e Charles Williams (“Finalmente domenica”) e ancora Ray Bradbury (“Fahrenheit 451”) e Henry James (“La camera verde”). Aggiungiamo in questa categoria anche “Adele H”, tratto dai diari di Adele, figlia del grande Victor Hugo e “Il ragazzo selvaggio”, tratto dalle memorie del medico e pedagogista Jean M.C.Itard.

Dunque quasi la metà dei film realizzati da Truffaut ha una matrice letteraria, il che è una prova sufficiente per il suo amore per la letteratura e per la lettura, secondo solo a quello per il cinema.

Alcuni preferiscono però i film creati integralmente da Truffaut, a partire da “I quattrocento colpi” e l’intera serie dedicata all’infanzia e poi agli amori del suo alter ego Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud:), e i film de l’amour fou, come “La signora della porta accanto”.

Ma non si può dimenticare, in queste brevi note, il Truffaut attore, diretto da se stesso (“Effetto notte”, “Il ragazzo selvaggio”, “La camera verde”) o diretto da altri registi, come Spielberg, che una volta tanto ebbe una felicissima intuizione: assegnargli un ruolo fondamentale in “Incontri ravvicinati del terzo tipo” del 1977.

Tra le caratteristiche più significative del cinema di François Truffaut ricordiamo il modo veramente delicato e ricco di rispetto col quale tratta i problemi dell’infanzia ne “I quattrocento colpi” ma anche ne “Il ragazzo selvaggio”. Una caratteristica che gli deriva innanzitutto dalla sua esperienza personale di infanzia infelice, per essere stato sostanzialmente non compreso dai suoi genitori. Ma anche dalla lezione cinematografica rosselliniana. Truffaut infatti dichiarò di aver ammirato moltissimo il modo col quale Rossellini disegna il personaggio del bambino in “Germania anno zero” e afferma che se il personaggio di Antoine Doinel è riuscito ne “I quattrocento colpi” in quel modo che tutti i critici hanno ammirato, il merito va unicamente a Rossellini che gli ha dato un grande esempio di come trattare l’infanzia in un film.

Jean-Luc Godard

L’altro personaggio di spicco nella Nouvelle Vague è Godard, che è stato recentemente definito il più importante e rivoluzionario regista degli ultimi 50 anni. (5) La sua giovinezza, proprio come l’infanzia di Truffaut, è caratterizzata da aspri dissidi con la propria famiglia.

Nel 1951 diventa collaboratore occasionale dei “Cahiers du cinema” e scrive alcuni articoli con lo pseudonimo di Hans Lucas, tra i quali ricordiamo la recensione di “Strangers on a train”/”Delitto per delitto” di Hitchcock, a dimostrazione di come il regista americano fosse amato dall’intero schieramento della Nouvelle Vague, e un articolo sulla difesa della costruzione filmica classica, nel quale prende le distanze per la prima volta da Bazin.

Dopo tre anni di assenza da Parigi, ritorna armato da grande entusiasmo, e riprende l’abitudine, già sperimentata prima, di esprimere giudizi precipitosi e assoluti, come quando definisce Gerard Philipe un pessimo e noioso attore, o quando paragona “India” di Roberto Rossellini alla nascita del mondo, o quando annuncia che “il cinema è Nicolas Ray e per converso Nicolas Ray è l’intero cinema, niente altro che il cinema”. Importante è l’articolo “Montage “, nel quale pur riconoscendo la validità della teoria di Bazin sulla necessità per il cinema di ancorarsi alla realtà, ritiene però che il regista debba strategicamente intervenire attraverso il montaggio, per sottolineare le parti più significative della stessa realtà e per esplicitare la verità.

La prima vera applicazione di questa teoria è “A’ bout de souffle” (”Fino all’ultimo respiro”), in cui Godard si avvale della essenziale collaborazione del Direttore della fotografia Raoul Coutard nel compito non facile di filmare, tra le prime volte in assoluto, in location naturali e sostanzialmente per strada.

Ne viene fuori un film che ha vistosi difetti tecnici ai quali Godard cerca di ovviare in quella che oggi chiameremmo “fase di post-produzione”. Riuscendovi in gran parte, bisogna dire.

Fatto sta che il film risulta uno dei capolavori indiscussi della Nouvelle Vague, un film ove nessuna sequenza è superflua o riempitiva, perché esso va diritto all’obiettivo come una freccia che raggiunge direttamente il suo bersaglio. Felicissima anche la scelta di due protagonisti: Jean Paul Belmondo è semplicemente strepitoso in una interpretazione quasi irripetibile. E Jean Seberg non è da meno.

Godard finì questo film, che fu un grande successo anche al botteghino, con una serie di ulteriori convinzioni su come correggere alcuni inconvenienti che il suo modo di fare cinema da strada e per strada gli avevano procurato. Per prima cosa comprese la necessità di avere un monitor costantemente acceso durante le riprese. Poi realizzò che il film è una impresa e come tale aveva bisogno di collaboratori fissi e di valore. Ingaggiò pertanto una editor di grande spessore come Suzanne Schiffman, amica e già collaboratrice di Truffaut. E soprattutto comprese – estremo strappo dalle teorie di Bazin – che il cinema era merce, era un insieme di cose, di elementi. Il cinema per lui ormai non è più il mondo che magicamente appare e si rispecchia sullo schermo in forma di immagini e neppure una simulazione della realtà. Il cinema è fatto di tante cose, tanti pezzi, fondamentalmente il cinema è celluloide e nastro magnetico sui quali le cose della realtà hanno lasciato le loro impronte, ma che hanno bisogno di essere coordinate e organizzate nel modo che il regista ritiene più appropriato per le finalità dl racconto cinematografico. Delle teorie di Bazin resta però in lui la ferma convinzione che la realtà che lascia le proprie impronte sulla pellicola è quella del mondo reale, naturale, della strada e non quella costruita negli studios o peggio attraverso effetti speciali.

Godard rimase sempre fedele a questi principi e dunque la grande importanza di “A’ bout de souffle” non consiste solo nello straordinario film in sé, ma nell’essere stata l’occasione per mettere definitivamente a punto le nuove tecniche e le teorie sul cinema alle quali non abdicherà mai.

Sicuro di queste conquiste ottenute col suo primo film Godard divenne un lavoratore instancabile della macchina da presa. Cominciò a realizzare film a ripetizione, mantenendosi sempre su ottimi livelli, fino a periodi nei quali riuscì a girare quattro film all’anno, sorretto anche da una ferma ideologia marxiana, attraverso la quale trovava lo spunto anche per storie che avevano per protagonisti “eroi” e “eroine” della classe oppressa (è il caso ad esempio di “Due o tre cose che so di lei” e di “Vivre sa vie” ove il tema centrale,la prostituzione, è la trasparente metafora dell’oppressione e dello sfruttamento capitalista). Questo non gli impedì di spaziare su altri “generi” (ma forse il termine nel caso di Godard è veramente improprio), e realizzare altri film destinati a divenire “culto”, come “Pierrot le fou”, interpretato dalla sua musa, Anna Karina e Jean Paul Belmondo.

La lite Truffaut – Godard

La violenta discussione, che per fortuna rimase su un piano strettamente epistolare, tra i due massimi esponenti della Nouvelle Vague, fu sicuramente uno dei fatti più sconcertanti e singolari della storia del cinema. E dico “storia del cinema” perché di questo si tratta: del mondo del cinema e delle opinioni che ruotano attorno ad esse. Certo molta parte della virulenza delle accuse reciproche è data dai caratteri così diversi dei due personaggi. Truffaut era più pacato e riflessivo, eppure nella sua lettera viene come preso per i capelli in una polemica inusitatamente per lui assai virulenta, cadendo anche in alcune provocazioni tese dall’avversario. Godard era a quei tempi un impulsivo ed esprimeva, come abbiamo visto in precedenza, giudizi tagliati con l’accetta, dicendo diritto quello che pensava, senza ombra di mediazione né tanto meno di diplomazia.

Fu lui ad iniziare con la lettera del maggio 1973. Fin dall’inizio Godard apre le ostilità che subito diventano insulti: “Ho visto ieri “Effetto notte”. Probabilmente nessuno ti dirà che sei un bugiardo, così lo faccio io. Non è affatto un insulto fascista, è una critica.” Come motiva Godard questa dura affermazione iniziale? “Sei un bugiardo, perché la tua inquadratura con Jacqueline Bisset, da Francis, l’altra sera, nel film non ci sarà, e ci si chiede come mai il regista sia l’unico che non scopa in “Effetto notte” (come è noto, la parte del regista in “Effetto notte”, film su un film che si sta girando, è auto-assegnata allo stesso Truffaut).

Godard comunica quindi di stare lavorando attorno ad un film intitolato “Un simple film”, con l’intenzione di far vedere tutti quelli che lavorano attorno ad un film, dunque non solo gli attori, ma anche la “manovalanza”, i proletari del cinema.

Infine Godard si lamenta del fatto che finanziamenti che erano stati destinati al suo film siano stati dirottati sul film di Ferreri, “La grande abbuffata”,lasciandolo praticamente a secco. Di qui una proposta che ha il suono di una provocazione: “Il film costa circa 20 milioni…. Puoi entrare in coproduzione per 10 milioni? per 5 milioni? Visto Effetto notte, dovresti aiutarmi, perché gli spettatori non credano che i film si fanno solo come i tuoi…

Se vuoi parlarne, d’accordo.” Firmato Jean-Luc.

No, Truffaut non ci pensa neppure a parlane. Ma scrive una lettera molto più lunga, piena di violenti insulti fin dall’inizio: “Jean-Luc. Per non costringerti a leggere fino in fondo questa lettera sgradevole, vado subito al sodo: non entrerò in coproduzione nel tuo film.

In secondo luogo ti restituisco la lettera che hai mandato a Jean-Pierre Léaud: l’ho letta e la trovo disgustosa. È per questo che sento arrivata l’ora di dirti, a lungo, che secondo me tu ti comporti come una merda.”

In realtà Jean-Pierre Leaud, l’attore/alter ego di Truffaut da “I quattrocento colpi” in poi per la serie di Antoine Doinel, aveva lavorato anche con Godard, al quale Truffaut rimprovera poco tatto nel trattarlo come attore per giunta mal pagato. E inoltre “Non ho mai formulato la minima riserva nei tuoi confronti davanti a Jean-Pierre che ti ammirava tanto, ma so che tu gli hai buttato lì più di una volta delle porcate sul mio conto, come se uno dicesse a un ragazzo: “E allora, tuo padre, trinca sempre di gusto?”.

E circa la critica di Godard al film “Effetto notte” ecco la piccata risposta: “Me ne strasbatto di quel che pensi di “Effetto notte”, quel che trovo penoso da parte tua è il fatto di andare, ancora oggi, a vedere un film come quello, film di cui conosci in anticipo il contenuto che non corrisponde né alla tua idea del cinema né alla tua idea di vita.”

La lettera di Truffaut prosegue ancora a lungo sulla medesima lunghezza d’onda. In breve Truffaut rimprovera al suo ex amico una odiosa doppiezza nei comportamenti e una sostanziale supponenza elitaria verso chi non la pensa come lui, che contraddice le sue idee politiche. Lo definisce più volte “dandy”: “Vendi fumo. Dandy. Sei sempre stato un dandy, come quando mandavi un telegramma a De Gaulle per la sua prostata…”

E dopo una serie di altri improperi sul rapporto di Godard con le sue attrici (“Hai fatto girare in “Les Carabiniers” Catherine Ribeiro che ti avevo mandato io, e poi ti sei buttato addosso a lei come Charlot sulla sua segretaria ne “Il Grande Dittatore””), la lettera vira più apertamente sulla parte politica: “Oggi sei forte, ti si crede forte, non sei più l’innamorato che soffre, tu sei in possesso della verità sulla vita, la politica, l’impegno, il cinema, l’amore, è tutto molto chiaro per te e chiunque la pensi in modo differente è un porco, anche se tu stesso non pensi in giugno la stessa cosa che in aprile.”

E c’è un episodio, a proposito della politica, che sembra non essere andato giù a Truffaut: fu chiesto a personalità di sinistra dello spettacolo di scendere per le strade e distribuire un giornalino intitolato “La cause du people”. Truffaut lo distribuì (e ne abbiamo le foto), Godard no.

E per finire questa lunghissima lettera di risposta arriviamo all’ironia: “Tu sei come Ursula Andress, un’apparizione di quattro minuti, il tempo di far scatenare i flash, due o tre frasi a sorpresa e via, di ritorno a un comodo mistero. Dalla parte opposta rispetto a te, ci sono i piccoli uomini, da Bazin a Edmond Maire, e poi Sartre, Buñuel, Queneau, Mendès France, Rohmer, Audiberti, che chiedono notizie degli altri, li aiutano a riempire il modulo della previdenza sociale, rispondono alle lettere, hanno in comune una cosa: si dimenticano facilmente di se stessi e si interessano di più di quel che fanno che di quel che sono o di quel che sembrano.”

E prima della firma: “finisco come te: se vuoi parlarne, d’accordo, François”

Nessuno dei due contendenti raccolse l’invito dell’altro, “se vuoi parlarne, d’accordo”. Non si parlarono mai più. Personalità troppo distanti e soprattutto solchi troppo profondi erano stati scavati tra i due. Ciascuno proseguì per la propria strada e ciascuno, per nostra fortuna, continuò a fare film meravigliosi che sono rimasti nella storia del Cinema e che piacquero alla maggior parte degli spettatori e ancor oggi sono generalmente amati. Tranne allo spettatore Truffaut, per ciò che riguarda i film di Godard e tranne allo spettatore Godard per i film di Truffaut…

L’influenza della Nouvelle Vague oggi.

Potremmo riempire decine, forse centinaia di pagine, se volessimo declinare tutti i registi che, in un modo o nell’altro, volontariamente o spontaneamente, si sono rifatti ai principi della Nouvelle Vague. La cosa migliore, a mio giudizio è invece, come sempre, il metodo esemplificativo, consistente, in questo caso, nell’indicare poche opere, tra le tante, nelle quali sembra evidente il debito verso quel movimento.

Vorrei limitarmi a due film che tra l’altro non sono mai arrivati in Italia, pur essendo film di grande valore (fenomeno purtroppo niente affatto inconsueto!). Entrambi i film si ricollegano ad aspetti delle teorie di Bazin e ne sono sicuramente un trasparente omaggio.

Il primo è un film giapponese, del bravissimo Hirokazu Koreeda, dal titolo “Nobody Knows” del 2004.

La storia è ispirata a fatti realmente accaduti. Una madre col suo figlio dodicenne si trasferisce in un piccolo appartamento alla periferia nord di Tokio. In realtà, all’insaputa del proprietario, nell’appartamento arrivano anche i tre figli minori della donna, avuti da diverse relazioni. Essi sono condannati a vivere un’esistenza di segregazione perché neppure dichiarati all’anagrafe e quindi legalmente non esistenti: niente scuola, niente sanità, niente vita riservata comunemente ai bambini. La madre presto si stancherà di questa situazione e abbandonerà i figli e la casa per non fare più ritorno, lasciando al primo figlio una piccola somma che presto si esaurirà e tutte le responsabilità dalle quali fugge definitivamente.

E’ un bellissimo film ricco di citazioni tratte da film italiani del neorealismo. In particolare il film ricalca intenzionalmente, nello stile, nel modo di girare e nel contenuti (Il degrado a cui la miseria può portare) i capolavori di De Sica, “Ladri di biciclette” e “Umberto D”. Ma soprattutto emergono le teorie di Bazin sul cinema specchio della realtà ovvero realtà esso stesso. A me sembra del tutto evidente che l’ottimo regista giapponese non solo si ispira intenzionalmente al neorealismo, ma è un buon conoscitore di Bazin e sicuro lettore dei quattro volumi di “Cos’è il cinema?”

Un secondo ed ultimo esempio di influenza della Nouvelle Vague riguarda un film ancora più recente, “Victoria”, del 2015, del talentuoso regista tedesco Sebastian Schipper.

Victoria (Laia Costa) è una ragazza spagnola venuta da poco a Berlino. Non conosce ancora, se non superficialmente, la vera essenza della città e pensa di aver trovato le guide ideali in quattro ragazzi che conosce fuori del locale dove lei stessa aveva trascorso la serata. A Victoria i quattro giovani si presentano come “veri berlinesi” in grado di mostrare gli aspetti più autentici della città. Ma la gaia notte, che include anche la nascita improvvisa di un amore tenero tra Victoria e uno dei quattro giovani, ben presto si trasformerà in un incubo: uno dei quattro amici deve pagare un debito con un malvivente che lo aveva aiutato durante il suo soggiorno in galera: c’è da fare alle prime luci dell’alba una rapina in una piccola banca. Il tutto finirà in tragedia. Il film è fortemente ispirato alla Nouvelle Vague, e non solo nei contenuti descritti. Infatti esso consiste in un lungo piano sequenza di oltre due ore (shot in only one take, dicono in America). Il precedente del russo Alexander Sokurov nel 2002, che ha girato “Russian Ark” con la medesima tecnica, viene polverizzato, perché esso dura “solo 70 minuti contro le oltre due ore di “Victoria”. Nessuna taglio, dunque, nessuna interruzione e l’operatore al montaggio è rimasto disoccupato. Nessun taglio nascosto neppure quando si chiude una porta. Noi conosciamo, attraverso le parole dello stesso Schipper i tempi esatti della straordinaria ripresa: è il 27 aprile 2014 nel cuore di Berlino alle ore 4.30 del mattino. Schipper ripete per tre notti di seguito l’unica sequenza dell’intero film, per poi scegliere la migliore. Certo una menzione particolarissima merita l’operatore alla macchina da presa, il norvegese Sturla Brandth Grøvlen che è bravissimo nel puntare la camera sempre al punto e al momento giusto , spessissimo con camera in spalla, talvolta appiccicato agli attori, come nelle sequenze in auto o in taxi.

Bazin avrebbe gioito di questa grande prova di virtuosismo. Certo un piano sequenza di oltre due ore implica una preparazione accuratissima, perché non si tratta di un piano sequenza di un documentario, ma di una fiction con 5 attori perennemente in scena, oltre naturalmente agli attori secondari, e dove ci sono da sincronizzare due ore di movimenti e di dialoghi in presa diretta, che tra l’altro sono molto concitati.

Forse i due film che abbiamo citato sono due casi limite di totale adesione alle teorie della Nouvelle Vague e in particolare a quelle di Bazin. Ma, casi limite o meno, oggi chi vuole semplicemente girare in strada, chi cerca la realtà della vita quotidiana per le proprie sequenze, chi rifiuta gli schemi del cinema classico e vira verso la totale indipendenza, lo voglia o meno, deve rifarsi a quel grande innovativo movimento che è stato la Nouvelle Vague. Che dunque ancora vive.

_________________________________

(1) Renzo Gilodi: “Nouvelle vague: il cinema, la vita”-Effatà Editrice – pag. 41

(2) A. Bazin: “Cos’è il cinema?” – Garzanti Libri – pag. 89

(3) Fernaldo Di Giammatteo: “Dizionario universale del cinema – vol 2 – Tecnica, Generi, Istituzioni – Autori” – Editori Riuniti – pag. 380

(4) François Truffaut: “Bazin ci manca” – Prefazione a “Andè Bazin” di Dudley Andrew – Ed. de L’Etoile – 1983.

(5) Geoffrey Nowell-Smith: “Making waves. New cinema of the 1960s”- Ed Bloomsbury – pag 195.

I SAMURAI DEL CINEMA NOIR

RIFLESSIONI SUL CINEMA E SUGLI EROI DI MICHAEL MANN

di Riccardo Poma

Nato nel 1943 a Chicago, Michael Kenneth Mann è considerato uno dei maestri del cinema d’azione odierno. Nonostante sia considerato, a ragione, uno degli ultimi registi a fare un cinema orgogliosamente “di genere”, è indubbio che Mann abbia saputo concepire un percorso estremamente personale che lo ha reso a tutti gli effetti un autore, figura sempre più rara nel cinema di genere e soprattutto nel cinema poliziesco. Pur restando fortemente ancorato alla tradizione del poliziesco/noir americano, il cinema di Mann si colloca tuttavia molto più vicino a quello di cineasti europei ed asiatici come Melville, Woo, Kitano, il primo Kurosawa. Questo lo ha reso un regista molto amato dalla critica, anche (o forse soprattutto) in ambito europeo.

Il codice del Samurai – Gli (anti)eroi di Michael Mann

Si sente spesso dire che più delle storie contano per Mann le atmosfere notturne e sospese, e più delle atmosfere contano i personaggi, le loro scelte, la loro etica. Il cinema di Mann è, come pochi altri, un cinema imprescindibile dagli eroi che lo popolano: prima ancora che nelle vicende che attraversano i film, la poetica del regista traspare dai personaggi che decide di raccontare. Come nei vecchi polar di Melville (film imperniati su personaggi che, prima ancora che ai cowboy americani, si ispiravano abbastanza esplicitamente ai Samurai d’oriente), i personaggi di Mann sono uomini duri e dal carattere forte che antepongono agli interessi personali e agli affetti cose demodé come il senso dell’onore e il bisogno di giustizia. Personaggi dalla profonda impronta etica alle prese con un mondo in cui l’etica è un valore in via d’estinzione. Le loro azioni, le loro scelte, i loro gesti pagano a livello morale ma li relegano ad una profonda, inconsolabile solitudine. Ecco perché, spesso, acquistano una statura tragica: nonostante il dolore che questo comporta (perdita di persone care, perdita della libertà, impossibilità di vivere serenamente), essi continuano imperterriti a perseguire un obbiettivo “soltanto” perché reputano che sia giusto farlo.

In “Heat – La sfida”, da molti considerato il capolavoro di Mann, il ladro McCauley rinuncia a fuggire con la dolce Eve nonostante la fuga sia senza ombra di dubbio ciò che desidera. Ciò nonostante, non può fuggire con lei perché deve sistemare i suoi conti in sospeso, perché il suo profondo senso di giustizia (pur essendo un criminale) lo costringe a restare. Avrebbe potuto fuggire e vivere serenamente? Certo, ma così non sarebbe più riuscito a guardarsi allo specchio. Da “Manhunter” a “Insider” passando ovviamente per “Heat”, i personaggi di Mann si lasciano dietro una scia di familiari e affetti in lacrime che li vorrebbero più presenti in casa e un po’ meno dediti alla causa, anche perché la causa è sposata con tale abnegazione da non lasciare spazio per nient’altro. Una caratteristica che non appartiene esclusivamente a chi ha scelto di lottare tra le fila dei buoni: i film di Mann hanno spesso raccontato che il senso dell’onore è un qualcosa che può trascendere le convenzioni di bene e male e – in rari casi – appartenere anche a chi ha scelto di NON servire la legge. Pensiamo al ladro Frank di “Strade Violente”, primo film di Mann, al già citato ladro Neil di “Heat – La sfida”, pensiamo a John Dillinger in “Nemico Pubblico”, rapinator cortese che il popolo americano devastato dalla grande depressione elesse a novello Robin Hood. La loro lealtà verso il nemico, il loro codice quasi cavalleresco, la loro riluttanza a uccidere, sono elementi che portano il regista ad osservarli se non con stima quanto meno con rispetto. Rispetto che, tuttavia, non diventa mai ammirazione o, peggio, apologia: gli antagonisti dei film di Mann, anche quelli mossi da un profondo senso etico, sono destinati a finire vittime di loro stessi.

Un’ineluttabilità che arriva direttamente dal cinema noir: quanti personaggi di Mann vorrebbero cambiare vita? Quanti di loro sognano il classico “ultimo colpo” per poi ritirarsi? Quanti ci riescono davvero? Praticamente nessuno. Non vi riesce Frank in “Strade violente”, non vi riesce Neil in “Heat”, non vi riesce Dillinger in “Nemico Pubblico”. Ecco la profonda (e cristallina) moralità di un regista che, pur affezionandosi (e affezionandoCI), se non al cattivo, a colui che nei suoi film compie talvolta azioni criminose, non esita un secondo a schierarsi sempre comunque dalla parte del bene. In “Heat” c’è un rispetto assoluto per il microcosmo criminale come per quello poliziesco, per il ladro Neil di De Niro come per il poliziotto Vincent di Pacino, eppure nemmeno per un secondo Mann pensa che il primo possa approdare ad una qualche catarsi o vincere la sua battaglia. Un concetto riassunto perfettamente nella celeberrima scena della tavola calda. Vale la pena trascrivere alcune delle battute che si scambiano il ladro e il poliziotto, per la prima volta insieme:

VINCENT: – Allora (se non vuoi finire di nuovo in prigione, ndr.) è meglio che cambi lavoro…

NEIL: – È quello che mi riesce meglio, organizzare colpi. A te quello che riesce meglio è fermare la gente come me.

…

VINCENT: – Io non saprei che altro fare…

NEIL: – Ah, io neanche.

VINCENT: – E nemmeno vorrei fare altro.

NEIL: – E io neanche.

…

VINCENT: – Eccoci qui, seduti qui, io e te, normali, come due vecchi amici, ma tu fai quello che fai e io faccio quello che devo fare. E ora che ci siamo conosciuti, se quando sarà dovrò toglierti di mezzo, potrà non piacermi, ma ti avverto: se mi troverò a scegliere fra te e un poveraccio che per colpa tua rischia di lasciare una vedova, scelgo te, senza neppure esitare.

NEIL: – È vero, ci siamo conosciuti, ma nemmeno io esiterei, nemmeno un istante.

Vincent non nasconde la sua stima per il rivale, e sa bene che hanno molto in comune – in primis, la totale abnegazione verso ciò che fanno (e che causa ad entrambi solitudine e vite private burrascose), ma come ribadisce alla fine del dialogo non c’è nulla che potrà mai farlo desistere dalla propria missione. La stima è reciproca e, alla fine, Vincent prende la mano di un Neil morente dopo avergli sparato. Il poliziotto è scosso, visibilmente dispiaciuto, ma sa di aver fatto – bene – il suo dovere al servizio della giustizia. Con le sue scelte, giuste o sbagliate che siano, rimane l’uomo il fulcro del cinema di Mann. Questo sguardo umano e impregnato d’umanesimo porta ad un altro elemento tipico del suo cinema, ovvero un elogio al professionismo inteso come abilità (potremmo dire in senso “hawksiano”), ma anche e soprattutto come apoteosi di uno spiccato senso del dovere che va di pari passo con una profonda umiltà.

Anche quando questi personaggi sembrano anteporre il sentimento all’etica, non è difficile accorgersi che le cose sono ben più complesse di come appaiono. Nel finale di “Miami Vice” Sonny lascia fuggire la trafficante Isabella perché la ama, ma subito dopo averle detto addio corre all’ospedale dalla collega ferita. Ovvero, abbandona il “male” (anche se è un male che vorrebbe con se) e corre “dove dimora il bene”. Egli acquista una statura tragica: sta rinunciando all’amore perché non può rinunciare alla sua morale. Quella di lasciarla fuggire è una scelta sbagliata? Certo, ma è una scelta. È Sonny l’artefice del proprio destino, con tutto ciò che ne deriva. Mann lo rispetta perché, correndo immediatamente dalla collega che lotta tra la vita e la morte e rinunciando a Isabella, fa ancora una volta la scelta giusta.

È forse “Collateral” il film di Mann con i personaggi meno inscrivibili in questa logica. Non a caso rimane la sua opera più filosofica, la più ampia a livello tematico, la più ambiziosa per quanto riguarda le riflessioni che dipinge. I due protagonisti sono un tassista nero e un implacabile sicario bianco, e il secondo obbliga il primo a fargli d’autista tutta la notte mentre lui cerca di portare a termine il suo “lavoro”. Mann non perde di vista l’ago della bilancia che separa il bene dal male, ma sottolinea anche una certa affinità tra i due, simili nel loro continuo e disperato bisogno di giustificarsi per ciò che fanno o per ciò che non fanno: il sicario Vincent giustifica il suo lavoro dicendo che tanto siamo tutti insignificanti, che lui uccide solo i cattivi, che un morto in più o in meno non cambierà nulla all’interno delle logiche che governano questo pazzo mondo; Max giustifica il suo continuo rinvio ad aprire l’attività dei suoi sogni (un servizio di Limousine) perché non è ancora il momento, perché servono i soldi, perché tanto ha ancora tempo. Alla fine Max, spinto più da interessi personali che da un profondo senso di giustizia, trova il coraggio di agire e fermare Vincent, ma la scena finale (con il sicario morto, sulla metropolitana, e Max a chiedersi se qualcuno si accorgerà di lui o del fatto che sia morto), rivela che forse il cattivo aveva ragione: siamo davvero insignificanti. Perché “Collateral”, si è chiesto qualcuno. Perché tutto ciò che facciamo, anche se non ce ne accorgiamo, ha delle conseguenze. E dove sta la novità, si chiede qualcuno. Nel fatto che ha delle conseguenze anche ciò che NON facciamo.

Il cinema di Mann ridefinisce dunque le caratteristiche dell’eroe del cinema d’azione, che non è più un essere sovrumano e privo di conflitti interiori quanto un uomo che, consapevole dei propri limiti, cerca soltanto di fare – bene – il suo lavoro. Le sue gesta non sono mai amplificate o enfatizzate dalle armi della retorica, i suoi trionfi non sono mai celebrati. Questo perché da un lato la celebrazione cozzerebbe con l’umiltà che lo contraddistingue, dall’altro perché è ben conscio di aver vinto una battaglia, non la guerra: arrestare McCauley o Dillinger, eliminare lo spietato assassino Dente di Fata in Manhunter o il sicario gentile Vincent di “Collateral”, riuscire a trasmettere un servizio contro l’impero del tabacco in “Insider”, non sono che piccole vittorie in un mondo sempre più in preda al caos che fatica ad essere salvato. Ma, ripartendo proprio da questi uomini che agiscono seguendo valori alti come l’altruismo, la giustizia, la lealtà, la solidarietà, si può forse cominciare a provarci.

Attimi sospesi nel tempo e nello spazio – Lo stile

Pioggia, notte, fumo. Metropoli, tante luci, molta solitudine. Mann, l’abbiamo detto, è figlio del noir, e a partire dalle prime inquadrature del suo primo film – “Strade Perdute” – gli elementi tipici del genere si presentano come un qualcosa di imprescindibile rispetto alla sua idea di cinema e di racconto. Ma così come le tipologie di eroi che decide di raccontare, anche lo stile cinematografico di Mann è molto, molto diverso dallo stile della stragrande maggioranza dei polizieschi d’azione o dei noir che si girano oggi. Innanzitutto a livello tecnico: a partire da “Collateral” (2004), Mann ha infatti spesso affiancato all’uso della pellicola quello del digitale. Una scelta molto espressiva sia a livello cromatico – i personaggi salgono sui tetti delle città/gironi infernali del terzo millennio e si stagliano su cieli rossastri tanto veri quanto irreali che promettono tempeste terribili – che a livello di stile: fortemente ancorato ad un’idea di realismo, Mann usa il digitale per dare a molte scene un tono da docu-film, da reportage giornalistico “sul campo”, tono che, coadiuvato da una grande abilità nel coreografare l’azione, garantisce alle immagini una veridicità e una plausibilità rare. Ottenendo anche effetti mai visti, come ad esempio nelle scene d’azione di “Nemico Pubblico” in cui, per la prima volta nella storia, anche le sparatorie tra gangster degli anni trenta assumono livelli di realismo molto alti. Scene accadute ottant’anni fa girate con il realismo con cui assistiamo oggi alle guerre, agli attentati terroristici, alle barbarie più scioccanti. La cosa forse più interessante di questo stile è il fatto che, nonostante questo realismo esasperato, il cinema di Mann non sia mai solo documentazione del reale: ogni singola inquadratura di Mann, anche quella girato col tono di un video amatoriale fatto da un testimone che passava per caso, possiede una bellezza, un rigore, un lirismo unici. Insomma, si parla sempre e comunque di (grande) cinema e mai di servizi di stampo televisivo.

È interessante notare come l’ossessione realistica di Mann sbrachi talvolta in inaspettate pennellate oniriche, pennellate che negli ultimi anni il digitale ha rafforzato nella loro espressività. Pensiamo a Gong Li che va verso Colin Farell nel bel mezzo della sparatoria finale di “Miami Vice”; l’ingresso di Johnny Depp/Dillinger nella stazione di polizia senza che nessuno lo noti, o meglio, senza che nessuno comprenda la sua identità; il finale di “Heat” all’aeroporto in cui il duello finale raggiunge dilatazioni temporali che ricordano quelle di Sergio Leone; la scena in cui un lupo grigio attraversa la strada al Taxi con a bordo i protagonisti in “Collateral”, a sottolineare il senso dei film e dei personaggi; l’arrivo di Alì nelle periferie povere dello Zaire, la battaglia finale de “L’ultimo dei Mohicani”. Il tempo si dilata, la grana delle immagini si fa ruvida e ampollosa. Attimi sospesi nel tempo e nello spazio che sanno di quiete PRIMA della tempesta o, nel caso si trovino vicini all’epilogo, prima di una NUOVA tempesta che non tarderà ad arrivare. Sono anche le scene più simboliche del cinema di Mann, quelle che raccontano in maniera più o meno velata un senso, un messaggio, una presa di coscienza, una riflessione particolare. Alì e Dillinger comprendono il loro incredibile potere mediatico, il sicario Vincent si specchia nella sua solitudine e nel suo grigiore, l’ultimo Mohicano riflette sulla sua condizione tragica e di isolamento. Interessante come questo stile particolare accompagni spesso anche quelle afose scene di sesso che, a ben guardare, sono una costante del cinema di Mann: amplessi veloci, disordinati e sudati ma stranamente irreali, ovattati, come se si trattasse di placidi sogni notturni in attesa di bruschi risvegli sulla cruda realtà. Certo sarebbe scorretto sostenere che il merito di queste atmosfere – che, senza ombra di dubbio, sono l’elemento che più di tutti identifica il cinema di Mann – sia esclusivamente del regista. O meglio, pur trattandosi di farina del suo sacco, pur essendo da lui fortemente volute e ricercate affinché siano concepite in un certo modo – il suo – queste atmosfere sono il frutto di una combinazione perfetta di regia, fotografia (spesso curata dal nostro Dante Spinotti) e musiche, queste ultime sempre composte in maniera sobria da artisti della scena elettronica o da compositori che spesso si sono ispirati all’elettronica (Elliot Goldenthal, John Murphy, James Newton Howard). Uno stile allo stesso tempo epico e intimista, in cui il tempo sembra fermarsi e chi racconta si sofferma su chi è raccontato, su ciò che egli sente, su ciò che prova.

Ma Mann resta anche, a modo suo, un regista classico, sostenitore dell’andamento narrativo lineare e vicino a Hitchcock nel tratteggiare quel meraviglioso rapporto tra il particolare e l’universale: il cinema di Mann passa da primissimi piani dei volti – una vicinanza che suggerisce il tentativo di comprendere i personaggi e (ovviamente) le loro scelte – a vertiginose inquadrature dall’alto delle città, punti di vista lontanissimi dai personaggi che tuttavia in quei personaggi sono destinati a cadere. Ecco perché il suo rimane un cinema profondamente intimista, anche quando s’arrischia a raccontare delle comunità o, in rari casi, intere città.

Icone americane – un discorso politico

Nonostante l’appartenenza cercata e dichiarata ad un genere preciso – il poliziesco d’azione – il cinema di Mann non è mai stato esente da sostanziose riflessioni politiche, e spesso le storie di questi eroi raccontano, velatamente ma senza peli sulla lingua, le aberrazioni della società americana. Tuttavia, sarebbe scorretto non identificare nel suo cinema una manciata di film più spiccatamente “politici” di altri. Si pensi a un film come “L’ultimo dei Mohicani” (1992), in cui Mann racconta alcuni episodi poco conosciuti della storia americana come la rivalità coloniale tra Francia e Inghilterra in tempi di “pre-west”. È l’unico film di Mann ambientato lontano dalla metropoli, ma anche quello in cui maggiormente si irridono la guerra e i riti militari, l’unico basato su un personaggio che non fa altro che correre, contro i nemici ma soprattutto contro il tempo: a breve quelli come lui non esisteranno più. Il regista racconta un uomo bianco stupido e guerrafondaio, mentre non nasconde una forte stima per gli indigeni e per il loro profondo senso dell’onore (come abbiamo visto, un tratto tipico dei suoi personaggi).

Del 1999 è invece “Insider”, un thriller politico ispirato ad un articolo di Marie Brenner apparso su Vanity Fair col titolo L’uomo che sapeva troppo. È – vuoi anche l’assonanza con titolo dell’articolo – un robusto thriller drammatico di sapore hitchcockiano, in cui tuttavia i cattivi non hanno volto perché i veri cattivi sono il potere, silenzioso e strisciante, la corruzione morale, l’assenza di etica nel giornalismo come nel capitalismo. “La stampa è libera per chi la possiede!”, sostiene il regista attraverso le parole del giornalista Lowell Bergman, interpretato da Al Pacino. Una frase forte che riassume il senso di questo film così sottilmente anti-americano: tutto, oramai, è soggettivo e soprattutto “acquistabile”, anche la verità.

Due anni dopo è il momento di “Alì”, un bio-pic sul celeberrimo pugile afroamericano. Mann si rivela grande maestro nel coreografare i combattimenti, ma ciò che gli interessa davvero è l’incredibile “consapevolezza mediale” di Alì, che auto-crea il proprio personaggio plasmando i mezzi di comunicazione secondo il suo volere. È un biopic anomalo, non agiografico (si racconta l’impegno di Alì a favore dei diritti civili, ma anche la sua cieca adesione alla setta della Nazione Islamica), molto più vicino a “Toro Scatenato” che a “Rocky”. Nella seconda parte esce il suo sotto testo politico: Alì combatte in Zaire convinto di poter dare una speranza ai neri d’Africa, ma non si accorge di essere usato come una sorta di mascotte dal dittatore Mobutu. Ecco perché la sconfitta di Foreman, alla fine, non possiede nulla di davvero vittorioso: come ai tempi dei gladiatori, si dà al popolo un contentino per tenerlo buono. Pessimista? Forse, ma è anche una delle più riuscite metafore dello sport d’alto livello di oggi.

Questo discorso sulle “icone americane” prosegue con “Nemico Pubblico”, del 2009. Già dal titolo originale – “nemici pubblici” – si comprende che l’intenzione di Mann è quella di raccontare, attraverso le gesta di un bandito feroce ma mai spietato, un’America distrutta dalla crisi economica che somiglia molto a quella di oggi: incerta, impaurita, e disperatamente bisognosa di qualche nuovo eroe che sfidi i potenti e un ordine costituito in cui non viene posta più alcuna fiducia. Non c’è dubbio che quello di Dillinger sia un personaggio affascinante che meritava una trasposizione cinematografica adeguata. A Mann, tuttavia, sembra interessare di più la sua incredibile “consapevolezza mediatica” (“noi dobbiamo piacere alla gente”, dice il bandito ad un membro della sua gang) piuttosto che il suo messaggio “politico” (si dice che bruciasse i registri delle banche per annullare i debiti dei piccoli risparmiatori): una scelta che da un lato evita le trappole dell’agiografia, dall’altro svela l’intenzione di un ritratto più ampio che scavalca i confini del personaggio e mira all’affresco socio- culturale di un’intera nazione. Ma la storia di Dillinger, nelle mani di Mann, funziona anche come allegoria meta-cinematografica sul potere “circolare” (e quindi “totale”) della settima arte. La vita del bandito termina davanti ad un cinema in cui è appena stato trasmesso un film gangster, genere ispirato dalle gesta dei Dillinger, dei Baby Face, degli Al Capone, che a loro volta erano “strumenti mediali” nati DAI e GRAZIE ai media. Mann cerca di scoprire come nasce la leggenda attraverso il concepimento di un antieroe che è allo stesso tempo “onnipresente” e “invisibile”, è ovunque ma nessuno lo vede mai: frequenta posti così poco adatti a nascondersi che nessuno lo pensa così stupido da trovarsi lì, come dimostra la strepitosa sequenza in cui entra – per scommessa con se stesso – in una stazione di polizia riuscendo a raggiungere la sala operativa (tappezzata di sue foto) e addirittura a scambiare quattro parole con gli agenti senza che nessuno lo blocchi. Ed ecco come nasce un’icona che “vende” ancora oggi.

Il regista maschilista (?) – La donna dell’eroe

Cantore (e sostenitore) di temi come il professionismo e l’amicizia virile, Mann è stato spesso definito un regista “da uomini”, critica spesso sfociata in accuse di misoginia e maschilismo. Se è vero che il pubblico di Mann è, per affinità tematiche, un pubblico prevalentemente maschile, è scorretto affermare che il suo cinema sia un cinema “uomo-centrico” in cui le figure femminili si limitano a fare da contorno. Anzi. Non è difficile accorgersi che le figure femminili nel cinema di Mann siano tutt’altro che protagoniste passive della storia o semplici “first-lady” del protagonista – uomo – di turno. Spesso sono donne forti e decise che acquistano una statura tragica nella loro dedizione verso la famiglia e verso i loro uomini “ingombranti”: pensiamo alla moglie di Graham in “Manhunter”, costretta a badare al figlio e alla casa mentre il marito si perde in una nuova spirale di follia dando la caccia al killer Dente di Fata, o alla moglie di Vincent in “Heat”, sulle cui spalle poggia il peso di una famiglia disgregata che patisce le troppe assenza del padre-detective. Pensiamo, esulando una volta tanto dal genere dell’hard boiled, alle bellissime figure femminili presenti ne “L’ultimo dei Mohicani”. Le sorelle Munro potrebbero limitarsi a nascondersi dietro le spalle del padre, colonnello inglese, e invece diventano protagoniste attive delle vicende: la maggiore, Cora, si innamora del protagonista Occhio di Falco e prende coscienza della barbarie cui sono sottoposti i nativi in nome di un ipocrita desiderio di civilizzazione, mentre la seconda, Alice, ha una storia con Uncas ed è protagonista della scena più carica di pathos di tutto il film, quella in cui, prigioniera del perfido Magua, si getta nel vuoto per evitare un destino di sottomissione.

Eccola, la donna artefice del proprio destino che si costruisce un futuro suo indipendentemente dalle direttive che vorrebbero affibbiarle gli uomini che la circondano. Una scelta che, nel cinema di Mann, non avviene per forza di cose in direzione del bene: si pensi alla Isabella di Gong Li in “Miami Vice”, spietata boss del narcotraffico che sceglie gli uomini con cui stare a seconda del SUO interesse, sa essere senza scrupoli, non fa (quasi) mai la figura della donzella in pericolo. L’unica che fa davvero la donzella in pericolo è probabilmente Jadah Pinkett Smith in “Collateral”, ma nonostante questa posizione passiva rispetto alle vicende del film, il mestiere che fa – pubblico ministero – rivela che non si tratta affatto di una donna debole. Gli esempi sono infiniti: dalle mogli di Alì alla Billie Frechette amante di Dillinger, dalle collaboratrici di Bergman in “Insider” fino alle poliziotte di “Miami Vice”, il cinema di Mann si conferma un cinema incline a bellissimi ritratti femminili che, per spessore e profondità, non hanno nulla da invidiare alle loro controparti maschili.

L’imprevedibile fisicità del male

Un’altra figura che nel cinema di Mann si distanzia dalle convenzioni del poliziesco è senza dubbio quella del villain, dell’antagonista. Il cinema d’azione ci ha spesso abituati a “cattivi” molto caratterizzati, sopra le righe, cattivi fino all’osso che sfiorano la caricatura o la deriva fumettistica tanto sono malvagi. Il cinema di Mann, da sempre, rifugge agli stereotipi concependo una serie di ritratti di villain tanto memorabili quanto insoliti, spesso raccontati in tutta la loro “non-tipicità” e la loro fisicità anomala (soprattutto se si parte dal presupposto che si tratta di “cattivi”). Partiamo da “Manhunter”, uno dei primi film del regista: il perfido assassino Dente di Fata è alto, magro, e possiede il volto di un mite – e non più giovanissimo – impiegato. In un qualunque altro poliziesco d’azione il serial killer avrebbe avuto le fattezze di un mostro, il fisico di un campione di wrestling, le movenze di un selvaggio. Nulla di tutto questo: l’assassino – interpretato da Tom Noonan – è un uomo terribilmente normale, spaventoso nelle gesta e nel modo di porsi ma mai davvero nell’aspetto fisico. I cattivi di Mann sono spesso diversi da come li immaginiamo, e per questo ancor più terribili: se il male cessa di avere l’aspetto del male, chi è in grado di riconoscerlo? Saltiamo avanti di sette anni, arrivando a “’L’ultimo dei Mohicani”. Qui abbiamo un cattivo apparentemente tipico, il Magua di Wes Studi, guerriero indiano che possiede senza ombra di dubbio la fisicità e la crudeltà del villain. Tuttavia, man mano che si prosegue con la visione, ci si accorge che Magua è il prodotto di una guerra tra bianchi, che la sua cieca vendetta è figlia di terribili soprusi perpetrati da coloro che dovrebbero essere i buoni. E infatti, alla fine, il personaggio che il regista osserva con maggior disprezzo è proprio il colonnello inglese, un uomo che non possiede minimamente la fisicità del cattivo e, anzi, è in qualche modo una rappresentazione visiva perfetta di ciò che dovrebbe essere il bene.