Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 3.1 LIGHT OF DORIS DAYdi Francesco Saverio Marzaduri

- 3.2 “VERTIGO” E LE EBREZZE CINEFILE A SEGUIRE di Roberto Baldassarre

- 3.3 “MRS DOUBTFIRE”, IL FILM DI CHRIS COLUMBUS, DIVENTA UN MUSICAL DI BROADWAY di Roberto Lasagna

- 3.4 UN CINEMA PROFETICO NEL TEMPO DELLA PANDEMIA di Maurizio Villani

- 3.5 MARIO MEROLA E LA CINE-SCENEGGIATA di Mario Galeotti

- 4 MAKE UP

- 5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 6 FESTIVAL ED EVENTI

- 6.1 IL TFF CONTINUA AD ESSERE UN VALIDO PUNTO DI RIFERIMENTO CINEFILOdi Paolo Micalizzi

- 6.2 CORTINAMETRAGGIO, PRIMO FESTIVAL ONLINE IN TEMPO DI CORONAVIRUSdi Paolo Micalizzi

- 6.3 RIVER TO RIVER FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL 2019di Maria Pia Cinelli

- 6.4 APPUNTI DI UN CINEFILO FEDICLA FESTA DEL CINEMA A ROMA….È PROPRIO UNA FESTAdi Luciano Volpi

- 6.5 FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO DI VERONAdi Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva

- 7 OCCHIO CRITICO

- 8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 9 PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi

- 10 CREDITS

ABSTRACT

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

IL NUOVO CINEMA BRASILIANO di Vittorio BoariniI

Il Cinema novo spinge il Brasile nella prima linea della neoavanguardia cinematografica mondiale, accanto all’Underground americano e a Godard.

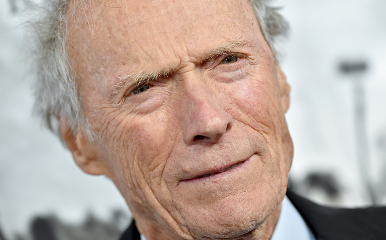

RICHARD JEWELL, (ANTI)EROE DEI NOSTRI TEMPI di Francesco Saverio Marzaduri

Nell’ultima dolente ballata di un eroe (non) per caso, Clint Eastwood moltiplica i suoi schermi per rappresentare un’epoca in cui lo “storytelling” conta più della verità.

SAGGI

LIGHT OF DORIS DAY di Francesco Saverio Marzaduri

Una breve disamina filmografica della compianta Doris Day: simbolo rassicurante dell’“American Way of Life”, innocua e consolante fidanzatina d’America a basso tasso di sensualità, protagonista d’una lunga serie di amabili commedie e utilizzata anche nel genere thrilling.

“VERTIGO” E LE EBREZZE CINEFILE A SEGUIRE di Roberto Baldassarre

“Vertigo”, pellicola quasi snobbata alla sua uscita, con il passare delle decadi ha acquisito prestigio nella storia del cinema. In questa immaginifica vertigine cinematografica creata da Alfred Hitchcock, molti autori a seguire vi ci si sono immersi per creare le proprie ossessioni non solo cinefile.

MRS DOUBTFIRE, IL FILM DI CHRIS COLUMBUS, DIVENTA UN MUSICAL DI BROADWAY di Roberto Lasagna

Torna a teatro la storia di Daniel Hillard, la cui trasformazione in Tata tuttofare è un monito di incoraggiamento ai figli di genitori divorziati, che possono trovarvi un senso ad alcune delle loro domande: quelle che solitamente si rivolgono coloro che sono vissuti in famiglie allargate e in nuovi matrimoni.

UN CINEMA PROFETICO NEL TEMPO DELLA PANDEMIA di Maurizio Villani

Una riflessione tra cinema e filosofia nell’età della pandemia attraverso l’interpretazione del film “Melancholia” di Lars von Trier. Sono messi a tema il valore dell’arte, poetica e cinematografica, la sua capacità di indagare il senso che possono avere le esperienze drammatiche della sofferenza e della morte e la riscoperta dei principi etici della responsabilità e dello “stare insieme”.

MARIO MEROLA E LA CINE-SCENEGGIATA di Mario Galeotti

Scomparso nel novembre del 2006 all’età di settantadue anni, Merola è stato uno dei maggiori interpreti della canzone napoletana, attore di film in una breve ma intensissima stagione cinematografica concentrata tra il 1978 e il 1984, e soprattutto conclamato re della sceneggiata, un genere teatrale popolare che appartiene alla storia di Napoli e che Merola contribuì a riportare in auge a partire dalla metà degli anni Sessanta.

Nella sua filmografia, accanto a storie di guappi romantici e lotte di camorra, troviamo anche vere e proprie cine-sceneggiate, ovvero le trasposizioni per il grande schermo di alcuni dei cavalli di battaglia che Merola aveva replicato lungamente a teatro.

MAKE UP

CRAXI E CRAXI – Breve nota sul trucco di Pierfrancesco Favino in “Hammamet” di Tullio Masoni

La maschera di Andrea Leanza: Favino identico a Craxi, Craxi identico a Favino.

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

DOPO LA SCOMPARSA, RICORDI E TESTIMONIANZE SU MASSIMO MAISETTI di Paolo Micalizzi

FEDIC SCUOLA FILM FESTIVAL A CARRARA di Laura Biggi

Cerimonia di premiazione con i titoli dei film vincitori e le relative motivazioni.

UN NUOVO NOTIZIARIO FEDIC: FEDIC MAGAZINE di Giuseppe Mallozzi

Caratteristiche di un Nuovo Notiziario volto a informare sulla vitalità della Fedic.

FESTIVAL ED EVENTI

IL TFF CONTINUA AD ESSERE UN VALIDO PUNTO DI RIFERIMENTO CINEFILO

di Paolo Micalizzi

I film vincitori della 37^ edizione del Torino Film Festival, l’Omaggio a Mario Soldati e l’ampia Retrospettiva dedicata all’Horror con la presenza di Barbara Steele.

CORTINAMETRAGGIO, PRIMO FESTIVAL ONLINE IN TEMPO DI CORONAVIRUS di Paolo Micalizzi

Un Festival che, per primo, non si è arreso alla pandemia, inaugurando, ed indicando, lo svolgimento Online. I Premi.

RIVER TO RIVER FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL 2019 di Maria Pia Cinelli

“River to River”, il festival che ogni anno porta i colori e i suoni dell’India dalle rive del Gange a quelle dell’Arno, è tornato con un’edizione in buona parte dedicata al mondo femminile.

APPUNTI DI UN CINEFILO. LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA di Luciano Volpi

Considerazioni sulla quattordicesima edizione dell’importante manifestazione di Roma.

FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO DI VERONA di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva

Resoconto sulla 39^ edizione con l’elenco dei vincitori e notizie sulle Opere premiate.

OCCHIO CRITICO

STORIE VERE di Marco Incerti Zambelli

Due registi di grande spessore come Terrence Malick e Todd Haynes si ritrovano a confrontarsi con la messa in scena di due storie vere e, pur con approcci e risultati diversi, confermano la straordinaria vitalità del loro talento.

AFFARI DI FAMIGLIA: “STORIA DI UN MATRIMONIO” E “PARASITE” di Francesco Saverio Marzaduri

Giunto alla dodicesima fatica, il cronista di fallimenti Noah Baumbach dirige un racconto incisivo ed empatico, tra verità e finzioni, sulla fine e la possibile rinascita d’un rapporto coniugale.

Conquistando Cannes per la prima volta, il sudcoreano Bong Joon-ho confeziona invece un apologo sull’indigenza e le efferatezze che questa spinge a compiere, ma pure una radiografia di matrice hegeliana sul conflitto di classe; la condizione economico-familiare di quattro poveracci funge da spunto per la nitida lastra d’un Paese desideroso di progredire, fermo in verità all’obsoleto paradigma secondo cui l’“upper class” esiste, e prospera, sulla pellaccia (e l’odore) dei meno abbienti.

“POWIDOKI / IL RITRATTO NEGATO” DI ANDRZEJ WAJDA di Tullio Masoni

Ultimo film di un maestro del cinema che, sul comune sfondo storico polacco, si confronta col celebre pittore di avanguardia Strzeminski e coi caratteri stilistici fondativi della propria opera.

BONG JOON-HO A REBOURS: “MEMORIE DI UN ASSASSINO”.di Paolo Vecchi

Tra il 1986 e il 1991, nella provincia di Gyunggi, non lontano da Seoul, dieci giovani donne furono violentate e uccise. “Memorie di un assassino” racconta le indagini condotte da un poliziotto del luogo assistito da un

collega venuto dalla capitale. Lo squallore in cui si muovono i personaggi rimanda a un avvertibile sottotesto di continui riferimenti alla situazione politica della Corea del 1983, schiacciata sotto una ferrea dittatura.

DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

NON SOGNARE: FALLO! STORIE DI PUNK ROCK ITALIANO. QUATTRO DOCUMENTARI (E UN LIBRO) di Marcelo Cella

Alcuni documentari più o meno recenti e un libro di Marco Philopat “Lumi di punk” fanno luce su uno dei fenomeni controculturali più controversi e dimenticati degli ultimi decenni: il punk rock italiano.

PANORAMA LIBRI di Paolo Micalizzi

Segnalazione-recensione di Libri di Marco Giusti, Paolo Protti, Lino Capolicchio, Roberto Pugliese, Paola Dei.

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

IL NUOVO CINEMA BRASILIANO

di Vittorio Boarini

1. La nascita e l’affermarsi del Cinema novo

Negli anni sessanta, ma spesso il fenomeno si manifesta già nel decennio precedente, si assiste a un generale, cioè diffuso in tutto il mondo, rinnovamento del cinema, cioè al tentativo di superare o, addirittura, di destrutturare radicalmente il linguaggio cinematografico consolidatosi fino a quel momento.

Nell’Europa, occidentale e orientale, così come nelle Americhe, nasce la neoavanguardia, ovviamente con modalità differenti e con denominazioni significativamente specifiche; per l’URSS, ad esempio, si userà il termine dissenso, ma normalmente le tendenze innovative andranno sotto la categoria di Nuovo Cinema, (Nouvelle Vague, Novi vilna, New American Cinema e, per quanto riguarda il Brasile, Cinema novo).

Si parlerà anche, a questo proposito, di rivisitazione delle avanguardie storiche, terminologia corretta, a mio avviso, anche se le avanguardie storiche sono un fenomeno del tutto europeo, ma, oltre a notare la loro massiccia emigrazione negli Stati Uniti, esse hanno avuto per varie vie un impatto significativo con un’ampia parte della cultura mondiale. Sottolineato che il rinnovamento artistico-letterario degli anni cinquanta e sessanta, nell’ambito del quale si sviluppa il Nuovo Cinema, pur marcando rispetto alle avanguardie storiche alcune profonde differenze, ha in comune con esse, al di là della negazione del passato e della critica alla mercificazione, il fatto di investire in un’ottica transartistica, non solo il cinema, ma tutti gli aspetti separati disciplinarmente della cultura: arti figurative, musica, teatro, e perfino la scienza. A proposito del cinema, vorrei insistere, tornando su quanto ho già cercato di mettere in evidenza, prendendo spunto dalla retrospettiva Orizzonti 1960-1978, proposta dalla 68° Mostra di Venezia, sul fatto, da molti negato, che anche in Italia si è manifestato, sia pure più timidamente che altrove, un Nuovo cinema di qualche rilievo (si veda I fuochi e la cenere: la neoavangurdia cinematografica italiana, in “Cinecritica” n.64, ottobre-dicembre 2011).

Tutto ciò per chiarire che le specificità del Cinema novo sono definibili solo a partire dalla sua appartenenza a un contesto internazionale di critica radicale allo stato di cose esistente; alla cultura tradizionale, ma anche agli assetti politici e sociali consolidati, nonché agli equilibri mondiali ancora incardinati negli accordi di Yalta del 1945.

Siamo all’inizio del decennio che si concluderà con la rivolta giovanile del sessantotto, con epicentro in Francia, un paese appena uscito dalla tragedia colonialista della guerra algerina; che vedrà la terribile guerra del Vietnam, contro la quale i giovani americani anticiperanno il sessantotto a Berckeley, mentre si afferma in tutto il paese la cultura beat.

Il binomio avanguardia – rivoluzione mantiene tutto il suo fascino e l’idea di poter sovvertire l’ordine sociale riprende vigore e assume forme inedite. L’ideologia terzomondista guadagna consensi anche in Europa, nel senso del focolaio guerrigliero, teorizzato da Che Guevara, o, come chiarirà la rivoluzione culturale cinese, in quello delle campagne che accerchiano le città (Lin Piao).

In questo quadro assumono particolare significato le affermazioni di Glauber Rocha, il più rappresentativo esponente, assieme a Ruy Guerra, del Cinema novo, rilasciate assieme a Carlos Diegues, un altro regista autorevole teorico del movimento, che suonano: “la macchina da presa si apre sulla fame, sul sottosviluppo e sulla rivoluzione”. Questa dichiarazione è sicuramente coerente con le tradizioni culturali del popolo brasiliano, con i suoi riti arcaici, con la sua religiosità pagana e mistica, con la sua storia di colonizzazione, ma riguarda molti altri paesi, forse tutti, dell’America latina e non solo, basti pensare ai paesi ex coloniali africani e asiatici. Inoltre , trova eco anche nella vecchia Europa, dove si diffonde la convinzione che il nuovo in senso rivoluzionario può venire solo dal terzo mondo, al quale, come sostengono gli intellettuali più avvertiti, l’occidente è legato in quanto responsabile del suo sottosviluppo e dell’ancora imperante neo colonialismo.

A questo proposito credo opportuno citare André Gunder Frank e la sua teoria del sottosviluppo prodotto dallo sviluppo e funzionale a questo. I paesi colonialisti, oltre a depredare le colonie delle loro materie prime, ne distruggono l’assetto economico – sociale senza sostituirlo con null’altro che una rigida dipendenza dalla matrigna patria, rendendo così strutturale e irreversibile un rapporto inversamente proporzionale fra evoluzione del colonizzatore e depressione del colonizzato (si veda Capitalismo e Sottosviluppi in America Latina, Einaudi, 1969). Anche Franz Fanon e il suo I dannati della terra (un vero e proprio manifesto per la lotta al colonialismo, pubblicato per la prima volta nel 1961 da Maspero con una introduzione di J.P.Sartre) debbono essere ricordati perché hanno profondamente influenzato la cultura degli anni in cui le nuove avanguardie prendono slancio e vigore, ricordati in particolare, com’è ovvio, per le tendenze avanguardistiche dei paesi terzi. Ma veniamo finalmente al Cinema novo prendendo spunto, perché si tratta di un buon osservatorio, proprio dall’Italia, dove, all’inizio degli anni sessanta, nonostante si fosse tenuta a Santa Margherita Ligure una grande rassegna di cinema latino-americano, promossa da padre Arpa, un gesuita indistruttibile, allora direttore del Columbianum di Genova, e realizzata da Gianni Amico, un regista che ancora compiangiamo, si conosceva generalmente del cinema brasiliano soltanto “O Cangaçeiro”, di Lima Barreto, presentato nel 1953 alla Berlinale e al Festival di Cannes, dove aveva vinto un premio per il miglior film d’avventura e avuto una citazione speciale per la colonna sonora. Alcuni, i più informati, conoscevano anche “O pagador de promessas”, di Anselmo Duarte, vincitore della Palma d’oro a Cannes nel 1962, ma meno fortunato al botteghino del precedente. Ho voluto citare queste due opere anche perché alcuni critici li considerano degli antecedenti del Cinema novo, ma i registi di questa tendenza, Rocha in particolare, li relegano nella cinematografia alla quale è necessario dare un taglio netto. In questa negazione del passato c’è qualche analogia con la Nouvelle vague e il suo rifiuto del “cinéma de papa”; non solo, ma come la Nouvelle Vague salva solo due registi di tutto il cinema francese (Renoir e Bresson), il Nuovo cinema brasiliano salva anch’esso due registi e precisamente Humberto Mauro e Nelson Pereira Dos Santos. Quest’ultimo in realtà è da molti considerato il padre del Cinema novo, avendo realizzato già nel 1955 “Rio, 40 graus” (t.l. “Rio, 40 gradi”), un riferimento assai importante in cui è riconoscibile l’influenza del neorealismo, ma a me sembra più corretto, soprattutto per il suo “Vidas Secas” , girato nel Sertao nel 1963, inserirlo nella compagine del Nuovo cinema, dalla quale si allontanerà dopo il colpo di stato militare del 1964, quando fu costretto dalla dittatura a ripararsi dietro un linguaggio metaforico.

In quanto a Mauro, del quale la Mostra veneziana del 2018 ci ha mostrato, nel bel documentario del nipote, André di Mauro, un interessantissimo profilo della sua vita e della sua opera (“Humberto Mauro”, distribuzione internazionale Lença filmes), è da valutarsi come il grande pioniere del cinema latino americano in generale, anche se Rocha lo ritiene “il fondatore dello stile cinematografico brasiliano e il grande precursore del Cinema nuovo”.

Ma torniamo all’Italia e precisamente all’anno 1962; mentre a Santa Margherita Ligure la Fondazione Columbianum, sempre Angelo Arpa e Gianni Amico, realizza un’ampia rassegna del cinema argentino, la Mostra internazionale del cinema libero presenta a Porretta in concorso il primo lungometraggio di Rocha, “Barravento”, finito appena di montare, grazie anche alla collaborazione, casuale e generosa, di Pereira Dos Santos, dopo una vicenda produttiva molto tormentata iniziata nel 1961.

Capimmo subito che si trattava di un film eccezionale, parlo per me e per alcuni amici presenti alla proiezione, ma, fuorviati dalle analogie, indubbiamente presenti, con La terra trema di Visconti, anche qui infatti si tratta del dramma che si svolge in un villaggio di poveri pescatori alle prese con una natura ostile (“Barravento” significa tempesta senza scampo) e, soprattutto, con lo sfruttamento inumano, protetto dalle autorità, dei mercanti di pesce, sopravvalutammo l’influenza del neorealismo e ci sfuggì la profonda novità stilistica e tematica che sarà poi la cifra del Cinema novo. Il film usa, infatti, un linguaggio assolutamente innovativo e funzionale a una vicenda che svela la realtà di una condizione disumana, la quale non ha possibilità di riscatto se non con la violenza rivoluzionaria. Estremamente significativo il personaggio di Firmin, tornato fra i pescatori di Bahia dopo una lunga assenza, che incita i pescatori stessi alla ribellione senza quartiere e senza esclusione di colpi, come lui stesso, una sorta di equivalente di quello che sarà il Cangaçeiro del Sertao, fà, arrivando fino a tagliare le reti ai pescatori per bruciare alle loro spalle ogni altra possibilità se non la lotta. Ma i pescatori come, e lo vedremo, gli abitanti del nordeste sono schiavi anche di credenze arcaiche e di superstizioni paralizzanti. Il seguito è al successivo film di Rocha, ma, prima di esaminarlo dobbiamo svolgere un’altra considerazione sulla seconda mostra di Porretta, che era biennale. Assieme al film di Rocha erano in concorso, fra gli altri, quelli di P.Truffaut, “Jules et Jim” (1961); di J. Mekas, “I fucili degli alberi2 (“The Guns of theTrees”, 1961), che vinse il primo premio; di L. Anderson, “March to Aldermaston” (1958). Una buona rappresentanza della neoavanguardia europea e statunitense, nella quale era stata giustamente inserita la prima opera di quello che sarà il Cinema novo, una tendenza che non solo sta alla pari delle europee Nouvelle Vague e Free Cinema, ma gareggia per radicalità innovativa e forza critica con l’underground americano. Questo avevamo potuto intuirlo assistendo alla grande rassegna del cinema brasiliano che, spostatisi a Sestri Levante, i nostri amici e referenti culturali del Columbianum ci avevano offerto, intuizione definitivamente confermata con la successiva manifestazione, a Genova nel 1965, dedicata proprio al Nuovo cinema brasiliano. Intanto però, anche noi, legati al festival di Porretta, avevamo colto il senso profondo della eccezionale novità venuta dal Brasile quando, nel 1964, la Mostra del cinema libero presentò in concorso, oltre al capolavoro di Rocha Il “Dio nero e il diavolo biondo” (“Deus e o diablo na terra do sol”, 1964); “Ganga Zumba”, di Carlos Diegues, dello stesso anno, e “Vidas Secas” , di Nelson Pereira Dos Santos (1963).

Tre opere imprescindibili del Cinema novo, che finalmente si mostrava per quello che era, la sezione brasiliana dell’internazionale avanguardistica, giudizio confermato anche dal confronto con il Free Cinema (in concorso, come gli altri che seguono, c’era anche “Gioventù amore e rabbia”, di Tony Richardson); con la Novi vilna cecoslovacca (“Qualcosa d’altro”, traduzione letterale di “Nĕcĕm Jiném”, 1963, di Vera Chytilova); con il nuovo cinema ungherese, rappresentato da “Sciogliere e legare” (t.l. di “Oldás és Kötes”, 1962), di M. Jancsó, il più autorevole rappresentante di questa tendenza; e con la prima retrospettiva italiana, se ricordo bene, della Nouvelle Vague. Infatti Porretta, nata nel 1960 come anti-Venezia, si era ormai caratterizzata quale festival, unico in Italia, d’avanguardia, sul modello di quello di Knokke le Zoute, voluto e realizzato dal direttore della Cineteca reale belga. Non casualmente, sempre in quell’anno, venne presentata dalla Mostra un’assai rappresentativa, e per molti inaspettata, rassegna del cinema underground americano (di cui alcuni film erano stati presentati al Festival dei due mondi senza tuttavia avere goduto di molta attenzione da parte dei critici cinematografici).

A proposito del, ricordo che i due teorici del Cinema novo, citati più sopra, chiariscono meglio la loro posizione affermando che “Si tratta, se si vuole, di una posizione neo-romantica, ma anche molto didattica. Quel che sottolinea bene Guevara è che la guerriglia non è un’avventura romantica, ma un’epopea didattica… è un marxismo spogliato di tutto lo spirito Vaticano del cremlino.” È’ anche su queste premesse infatti che Rocha, al quinto incontro di Genova dedicato al cinema latino-americano, nel 1965, allargato al terzo mondo, formulerà Una estetica della fame (in Lino Micciché, Glauber Rocha: scritti sul cinema, La Biennale di Venezia, 1986 ed anche, sotto il titolo L’estetica della violenza, in “Cinema sessanta”, n.51, 1965). Queste enunciazioni si colgono nel “Dio nero e diavolo biondo” in una ispirazione che concilia lo straniamento critico di Brecht con la crudeltà di Artaud dando vita a una narrazione, ambientata nel Sertao, ritmata su una ballata popolare cantata da un aedo cieco, che si accorda perfettamente non con il neorealismo, ma con il realismo ideologico di S.M. Ėjzenštejn (la fuga del vaccaro Manuel con la moglie nel Sertao) e con il naturalismo mistico e delirante delle folle miserabili che seguono il profeta nero, il Beato Sebastiano. Ecco, allora, l’incontro di Manuel con il Dio nero, al quale, alla fine di un lungo travaglio, finirà per non credere più orientandosi verso una soluzione anarchica proposta dal Cangaçeiro Corisco, il Diavolo biondo, figura emblematica di ultimo dei ribelli fuori legge. Ma anche questa soluzione non è praticabile per l’arrivo di “Antonio das mortes“, cacciatore di Cangaçeiros e di Beatos per conto dei proprietari terrieri e della chiesa, che uccide, alla fine di una sequenza drammaticamente shakespeariana, Corisco.

L’ambigua figura di Antonio si chiarirà in un successivo film, che in Italia verrà col titolo ““Antonio das mortes“ (“O dragão da maldade contra o santo guerreiro”, 1969), dove Antonio rivolgerà le sue infallibili pistole contro i padroni suoi mandanti. Intanto, alla conclusione della ballata con questi versi: “Un mondo mal diviso/ non può dare niente di buono,/ poiché la terra è dell’uomo,/non di Dio, non del demonio,” Antonio das mortes dice al cantastorie, quasi a premessa del film futuro, che la rivoluzione certamente avverrà e non sarà opera né del Dio nero né del diavolo biondo, da lui uccisi. Scrive Pietro Bonfiglioli, in un piccolo mirabile saggio sul film, scritto nel 1969, “ Questo convulso impasto di gonfiezza barocca e folklorica, di imprecisione barbarica e di lucide sintesi improvvise, questo gusto greve delle sovrapposizioni simboliche e metaforiche, questa commistione dirompente di materiali culturali eterogenei si distende con pacatezza rapsodica nella storia del Vaccaro Manuel” (P. Bonfiglioli, Scritti per l’arte e per il cinema, a cura di Vittorio Boarini, Edizioni Cineteca di Bologna, 2016).

Manuel, infatti, come abbiamo visto, ha rifiutato la soluzione individuale che lo aveva spinto a uccidere il suo padrone e fuggire nel deserto; ha rifiutato, dopo molti tormenti, la soluzione mistica dei Beatos e, infine, rifiuta anche la soluzione anarchico-nichilista dei Cangaçeiros, per correre verso il mare, simbolo di potenza e di libertà.

Sono passati cinquantasei anni e il film resta un’opera eccezionale per l’immutata forza incongrua e caotica, che rompe con tutti gli schemi linguistici del cinema che lo precede. Il miglior commento critico su quest’opera, come afferma Bonfiglioli, è dato dalle parole dello stesso Rocha: “Tecnicamente imperfetto, drammaticamente dissonante, poeticamente ribelle, sociologicamente impreciso… aggressivo e insicuro politicamente, come le stesse avanguardie politiche del Brasile, violento e triste, anzi più triste che violento come il nostro carnevale”.

2. Il Cinema novo diviene patrimonio dell’umanità

Anche gli altri due film brasiliani presentati assieme all’opera maestra di Rocha, che vinse quell’anno il premio per il miglior film, sono di notevole importanza per la comprensione del Cinema novo. Ovviamente “Vidas Secas” (“Vite aride”), per girare il quale Pereira Dos Santos aveva scoperto per primo la drammatica poesia del Sertao, l’invivibile deserto del nordeste, dove, ha scritto un intellettuale brasiliano, noto anche in Italia, lo stesso Dio, se vi andasse, dovrebbe essere armato (Joäo Guimaraes Rosa).

Il regista, un comunista militante, aveva già dato, come abbiamo detto, buona prova con “Rio 40 graus”, interpretando originalmente il neorealismo e dando un’inedita immagine di Rio de Janeiro, della quale mostrava anche una favela. Abbastanza per attirarsi contro gli strali del la censura e subire il sequestro del film. Con “Vidas Secas” il potente realismo di Pereira Dos Santos si arricchisce di aspetti originali, la famiglia contadina, nella terra assetata del nordeste, diviene l’emblema della fame e della miseria imposta dal sopruso naturalmente praticato sui deboli in quell’inferno. Inizia il superamento, che Rocha porterà fino in fondo, del grande modello rosselliniano del realismo documentario. “Ganga Zumba”, offre un importante elemento che caratterizza l’humus culturale da cui nasce il Cinema novo, il problema degli africani, ex schiavi e della loro lotta per la libertà. Carlos Diegues ricostruisce la storia del mitico Ganga Zumba, figlio della regina del Congo, violentata dai portoghesi e portata schiava in Brasile, attorno al 1670. Fuggito, diverrà il capo della comunità di schiavi liberatisi stanziata a Quilombo das Palmares, una sorta di reame nero in grado di far fronte agli attacchi dei colonialisti portoghesi.

Ancora una volta si dimostra, con la forza delle immagini, che solo la lotta senza quartiere può portare la libertà. Nello stesso anno che Porretta premiava come miglior film “Deus e o Diablo na terra do Sol” , il Festival di Berlino assegnava l’Orso d’argento (Gran premio della critica) a “Os fuzis”, un altro straordinario “classico” del Cinema novo, diretto da Ruy Guerra, un portoghese nato in Mozambico,che aveva studiato cinema all’IDHEC di Parigi e, successivamente, si era trasferito in Brasile, dove aveva girato il suo primo lungometraggio nel 1962, “Os cafajestes”, titolo che viene normalmente tradotto “I vitelloni”(!). Anche questa opera è ambientata nel Sertao, nella zona della siccità (l’altra parte del nordeste è ugualmente depressa a causa della monocultura dello zucchero imposta dal colonialismo), abitata prevalentemente dai Cablocos, di sangue misto indio e portoghese (anche sul problema del meticciato il Cinema novo punterà l’obiettivo), tormentati dalla fame e vittime, come abbiamo visto nel Dio nero, di credenze messianiche vagamente cristiane ispirate a un misticismo di tipo medievale.

Guerra non ci mostra i Cangaçeiros, ma i fucili di un distaccamento militare chiamato dal sindaco di Milagres, il piccolo centro in cui si svolgono i fatti, per difendere il suo spaccio dalle possibili incursioni delle vittime della periodica siccità (anche questa dovuta al sistema coloniale di gestire l’ambiente). Ma gli affamati non pensano alla rivolta. Con gli animi imprigionati nella gabbia messianica di credenze irrazionali chiedono aiuto a una natura feticisticamente personificata danzando e cantando il Bumba meu boi, un tradizionale rito propiziatorio. Narrata con felice combinazione di un realismo scabro, che fa parlare il paesaggio, e il turgore neobarocco delle tante catene che tengono sottomessi i derelitti, la vicenda cresce invitando lo spettatore, come ha scritto Renzo Renzi in una bella presentazione del film, nel 1969,” a un responsabile guarda e capisci, per un dramma in cui la condizione delle cose è già psicologia, idea e sentimento”.

Alla fine, per la coraggiosa ribellione di un camionista di passaggio, sconvolto dalla morte per fame di un bambino, i fucili faranno una strage. Solo allora il popolo uscirà dal torpore mistico e il Bumba meu boi diventerà un inno di rivolta accompagnando una “Jacquerie contadina” culminata in un banchetto rituale con il quale finalmente gli oppressi si sfamano. Auspicio, anticipazione, speranza di una prossima rivoluzione? Su questo interrogativo si chiude il capolavoro di Guerra che, con Il “Dio nero e il diavolo biondo” porta il Cinema novo al suo apice e fa di questa tendenza un patrimonio dell’umanità.

Ma la neoavanguardia brasiliana, nonostante il regime militare con i suoi interventi censori, ha ancora molto da esprimere, basti pensare a La sfida (t.l. di O desafio, 1965), di Paulo César Saraceni, un regista già noto in Europa per la sua attività documentaristica (il documentario del Cinema novo meriterebbe un suo capitolo), dedicato ai problemi di un intellettuale di sinistra. Un film, osteggiato dal regime, che divise critica e pubblico, ma favorevolmente recensito da Rocha.

Oppure “A grande citade” girato nel 1966 da Carlos Diegues, autore che già abbiamo citato, o, ancora, “A fàlecida” (t.l. La defunta, 1965), di Leo Hirszman, che due anni dopo girerà un’altra pellicola importante, “A garota de Ipamena” (t.l. “La ragazza de Ipamena”, titolo di un notissimo brano di Bossa Nova). Ambedue i film analizzano la classe media brasiliana, un mondo chiuso dal quale, come da un incubo, è problematico uscire. Infine, allo stesso Rocha che ci stupirà con “Terra em Transe”, realizzato nel 1967, vincitore di due premi a Cannes e uno a Locarno.

Abbandonati i Beatos e i Cangaçeiros del Sertao, troviamo al centro dell’opera un intellettuale, Paulo Martins, giornalista e poeta, tormentato dal dubbio su quale atteggiamento assumere di fronte alla crisi del proprio paese, un immaginario stato di Eldorado, nel quale si intuisce facilmente il Brasile del golpe militare. Il cambio di registro nel contenuto non significa abbandono del linguaggio avanguardistico che fino ad allora ha caratterizzato Rocha, anzi qui assistiamo a un montaggio delle sequenze, girate prevalentemente con la camera a mano, particolarmente ardito e stupefacente, con originali soluzioni che spesso turbano lo spettatore per la loro capacità di comunicare, pur essendo fortemente enigmatiche, o, forse, proprio per questo, il tumultuoso, assurdo contesto sociale di Eldorado. Anche la colonna sonora, bellissima, contribuisce a rendere la caoticità del moderno, la città che ha inglobato il sottosviluppo e ne è diventata una sorta di superfetazione, mescolando canti neri, ai quali si ricollega la trance in cui è caduto il mondo, con Verdi, del quale risuona l’ouverture dell’Otello, e con sambe brasiliane. Il protagonista che non trova soluzione al problema di conciliare poesia e azione politica (Martins dirà a un certo punto: “poesia e politica sono troppo per un uomo solo”), per un atto avventato sarà colpito dal fuoco dei militari ed entrerà in un delirio preagonico, nel quale rivivrà metaforicamente la storia del Brasile prima del colpo di stato militare e potrà constatare l’impotenza degli intellettuali di fronte alla forza sopraffattrice dei potenti. La città è mortifera come il Sertao, dove gli intellettuali sono dei Beatos senza seguito popolare e dei Cangaçeiros senza la forza, ovviamente, di opporre resistenza ai bravi dei signori, adesso organizzati nell’esercito. Giustamente il film è stato considerato da gran parte della critica come il più politico di Rocha e, nello stesso tempo, il più poetico e personale. Inoltre, questa opera segna un momento di riflessione per il regista che più ampiamente esprime lo spirito del Cinema novo, una fase importante per un ritorno al Sertao con maggior consapevolezza del problema fondamentale per il Brasile e tutto il terzo mondo: trasformare le varie forme alienate di rivolta popolare in rivoluzione. Ma prima di affrontare “O Dragão da Maldade contra o santo guerreiro”, dobbiamo dar conto di un film sperimentale, “Câncer”, iniziato da Rocha nel 1968 in 16 mm e montato nel 1969 a Cuba, dove il regista si era rifugiato per sottrarsi al regime dei militari divenuto intollerabile. In seguito, nel 1972, fu fatta dell’opera una versione italiana, curata da Rocha stesso, per i programmi sperimentali della RAI, che aveva comprato il film, il quale fu trasmesso varie volte dal benemerito Fuori orario.

“Câncer” è un film a costo zero, girato in presa diretta, tecnica inedita nel cinema brasiliano, praticamente saltando il montaggio vero e proprio perché girato in tanti piani sequenza di una decina di minuti l’uno, la durata di un rullo di pellicola in una cinepresa Eclaire, che teoricamente potrebbero alla fine semplicemente essere uniti l’un l’altro. Ricordiamo che questo procedimento, oltre ad essere tipico di Straub, con il quale Rocha era in rapporto, è la grande trovata di Warhol, che in questo modo gira moltissimi film tornando ai Lumière. Ma non basta Warhol, uno dei più significativi autori underground newyorkesi, anche J.L Godard, sicuramente il più radicale regista dell’avanguardia europea, è chiamato in causa perché al suo cinema estremo si ispira Rocha in questo film, che la critica ha definito il suo più all’avanguardia e che Rocha stesso chiamerà “il primo e unico film underground 68, made by Glauber Rocha”. Infatti “Câncer”, ambientato nell’inferno urbano, agita i temi tipici del moderno; il sesso, la droga, la violenza insita nelle città, il femminismo, la diversità (i protagonisti sono due emarginati, un bianco e un nero in lotta fra loro), ma con un linguaggio che mette in questione se stesso e, quindi, il cinema, la cui “macchina”(camera, operatori, microfoni) entra in campo, mentre parte dell’azione si svolge fuori campo, fino a trovare il suo limite contro lo schermo non potendo oltrepassarlo per l’impossibilità di superare il linguaggio destrutturato. Qui si innesta la polemica di Rocha con i registi del Cinema Marginal, che egli chiama spregiativamente udigrudi (pronuncia brasiliana di underground), una tendenza che meriterebbe un capitolo a sé, ma della quale qui diremo soltanto che è la prosecuzione, ad avanguardia in via di esaurimento, del Cinema novo in forma totalmente sotterranea, fino alla più esibita e patologica pornografia, analogamente al Cinema della trasgressione, la continuazione dell’underground negli USA in modalità perversamente sconce. Aggiungo, infine, che all’origine del Cinema marginal vi è anche l’inasprirsi della censura con la svolta del regime, nel 1968, che adotta forme cruente di repressione sociale e politica, per cui il cinema diventa sotterraneo e Rogeiro Sganzerla, che proprio nel ‘68 aveva girato “O bandito da luz vermelha”, un’opera marginal duramente criticata da Rocha, diviene l’esponente più rappresentativo di questa tendenza. Intanto Rocha era arrivato a Cuba portando con sé, oltre al girato di Câncer, la copia di “Antonio das mortes“ appena terminato.

Quello stesso anno, il 1969, il film vince ben quattro premi a Cannes e diventa un successo mondiale. La critica e il pubblico accolgono con molto favore questo ritorno di Rocha ai Cangaçeiros e ai Beatos del Sertao, cioè ai temi del sottosviluppo contadino che avevano caratterizzato il primo Cinema novo, anche se molti non colgono il salto qualitativo che quest’opera fa compiere al nuovo cinema anche rispetto al Dio nero e “Os fuzis”. Non voglio dire che “Antonio das mortes“ sia come livello cinematografico superiore alle due opere citate, questo è un quesito che attende ancora una definizione storica, ma sottolineo che con quest’ultima prova Rocha ritorna sì alle origini, però arricchendone la tematica, per dirla con Hegel, di tutte le sue determinazioni.

Affiora, infatti, che il neocolonialismo, responsabile del sottosviluppo e della fame che affligge il popolo, è in realtà un’articolazione dell’imperialismo, fase suprema, per civettare con Lenin, del capitalismo. Ma andiamo con ordine. Nei villaggi del Sertao il popolo continua a praticare i propri ancestrali riti magici, mentre un maestro cerca di educare i bambini in modo laico e progressista. Un coronel, che mantiene i villaggi succubi per il terrore, ha al suo servizio il delegato di polizia, il quale è l’amante della moglie del coronel stesso. Il delegato incarica ““Antonio das mortes“ di uccidere un ultim”O Cangaçeiro” protetto dai Beatos, incarico che Antonio porta a termine, con alterne vicende, affiggendo poi il cadavere del Cangaçeiro ad un albero del Sertao, come un Cristo crocifisso, non tanto per volere del mandante, quanto per essere l’incarnazione di una alienante promessa di liberazione. Finalmente Antonio si scatena, come un San Giorgio contro il drago malvagio, e coadiuvato dal maestro, che ha preso le armi del Cangaçeiro, stermina i sicari uccidendo lo stesso coronel. Il popolo tutto, compreso il parroco, finalmente consapevole che solo lottando si può vincere la fame e le sopraffazioni, si avvia verso il Sertao. Verso la guerriglia? Questo Rocha non lo dice, ma ci mostra “Antonio das mortes“ che, dopo aver dissolto i miti del misticismo fideistico e della rivolta brigantesca, abbandona il Sertao per avviarsi lungo una grande strada asfaltata percorsa dall’autobotte della Shell, simboli della modernità imperialistica.

Con queste immagini suggestive e dense di significato si conclude il film, che costituisce anche il canto del cigno del Cinema novo, giunto al termine della sua luminosa parabola, così come la neoavanguardia in tutto il mondo, assorbita dalla rivolta giovanile del sessantotto, nella cui lotta antistituzionale sono confluiti il nichilismo e la polemicità radicale anche delle nuove e più originali tendenze cinematografiche.

Inizia la restaurazione dei valori, quindi anche dell’arte, analogamente a quanto era avvenuto con le avanguardie storiche, e abbiamo una riedizione della tradizione del nuovo, per cui i linguaggi della neoavanguardia, anche quelli sottoposti a radicale destrutturazione, divengono nuovi linguaggi artistici compatibili nel lungo periodo, la restaurazione post sessantotto è tuttora in corso, con la cultura dominante.

Questo, lo abbiamo detto, vale anche per il cinema e, nel nostro caso, possiamo verificarlo prendendo ad esempio Guerra e Rocha, i ferri di lancia del Cinema novo. Essi, infatti, continueranno, come molti loro compagni d’avventura, a fare film, ma per quanto interessanti e qualitativamente alti, confermeranno l’affievolirsi del loro slancio eversivo iniziale e segneranno l’atrofizzarsi anche di questa tendenza.

È comunque doveroso segnalare che Guerra, nel 1978, dopo aver realizzato “Sweet Hunters” (t.l. “Teneri cacciatori”) e “Os deus e os mortos” (t.l. “Gli dei e i morti”), nei quali il suo stile originale resta sullo sfondo, tornerà a Milagres per girare “A queda” (t.l. “La caduta”), un seguito di “Os fuzis”, con i personaggi del 1964 ritrovati. L’opera è una denuncia spietata della condizione in cui vivono le città brasiliane in quel periodo, un documento straordinario dello sfruttamento disumano a cui sono sottoposte le popolazioni urbane, ma stilisticamente non va oltre il nobile film di denuncia ottimamente realizzato. In quanto a Rocha, nel suo esilio fra Cuba, Spagna, Africa e Italia, gira Il leone a sette teste, versione italiana del geniale intrico linguistico “Der Leone Habe Sept Cabeças” (1970), e, nello stesso anno, “Cabezas Cortadas” (t.l. “Teste tagliate”), nei quali mantiene uno stile avanguardistico, ma molto di maniera, criptico e difficilmente decifrabile univocamente. Dopo alcune sperimentazioni, fra le quali una girata in Italia in 16mm. con Carmelo Bene (“Claro”, 1975), torna in Brasile, dove realizza, fra l’altro, il suo ultimo film, “A Idade da terra” (t.l. “L’età della terra”, 1979).

Io vidi l’opera a Venezia, dove fu presentato in concorso nel 1980, ma, dopo aver letto l’interessante articolo di Giovanni Ottone, Il testamento di Glauber Rocha, nell’ultimo numero di questa rivista, dovrei rivederlo, cosa che non mi è possibile fare se non dopo che avrò spedito questo articolo. Azzardo però un giudizio, che è anche la conclusione della mia argomentazione complessiva. Ammettendo che la tesi di Ottone, ragionata con sapienza e finezza, sia giusta, verrebbe a cadere il giudizio che formulai dopo la visione veneziana del film, ma ritengo resterebbe la netta divaricazione fra quest’opera e l’innovativa vitalità del Cinema novo. Anche se “Il testamento di Glauber Rocha” non fosse, come a me parve, il risultato dell’incertezza in cui il regista si dibatteva per l’estenuarsi delle avanguardie con la conseguente emarginazione degli spezzoni più irriducibili di esse, resterebbe pur sempre un’opera della restaurazione, vale a dire formalizzata con uno stile non più critico del cinema e, insieme, della comunicazione sociale in quanto comunicazione reificata di una società alienata, ma omogeneo, anche se stridente, alla koiné linguistica del dopo avanguardia. La cinepresa si apre ancora sulla fame e il sottosviluppo, ma non più sulla rivoluzione.

RICHARD JEWELL, (ANTI)EROE DEI NOSTRI TEMPI

di Francesco Saverio Marzaduri

“Il potere della burocrazia continua a crescere mentre il pianeta si restringe e i problemi della società diventano più complessi. Ho paura che l’indipendenza individuale stia diventando un sogno obsoleto.”

CLINT EASTWOOD

Consapevole dei pochi calendari ancora a disposizione, il novantenne Clint Eastwood innesta, nei suoi ultimi lavori da regista, un “quid” che sfugge ai più, ma a ben guardare lucidamente inerente col proprio percorso esistenziale, in cui una sospirata saggezza concilia con un cerchio della vita prossimo all’epilogo – e pazienza se negli States, e non molto più diversamente da noi, l’esito al botteghino è inferiore alle aspettative. Come ne “Il corriere – The Mule”, uscito subito prima, anche in questo trentanovesimo lungometraggio, “Richard Jewell”, si coglie una sensazione di graduale “risveglio” che collima con una progressiva e faticosa maturità, conseguita non senza incagli. Spunto che, immediato, rinvia alla filmografia New Hollywood, dalla quale lo stesso cineasta di San Francisco in certo qual modo discende; eppure, se gli archetipi all’origine sono – e rimangono – quelli del cinema classico americano, basta leggere tra le righe della sceneggiatura (ad esempio quando Billy Ray riadatta un articolo di Marie Brenner) per scorgervi un’educazione sentimentale che, da improvvisata, si delinea strada facendo. Perché anche un’ignominiosa pagina di diffamazione cronachistica torna succulenta occasione per una potenziale ricostituzione familiare, dove un demiurgico angelo attempato appare non (sol)tanto quale ancora di salvezza quanto idealista personificazione di cui l’America, specie quella trumpiana, si fa portavoce. A parole.

Sicché la ballata-“pamphlet” suona tragicomico sberleffo all’odierno andazzo demagogico, tutto chiacchiere e distintivo, che, esaltando un sistema garantista pronto a pavoneggiarsi dietro occasionali eroi, etichetta come individuo sospetto chi non sia degno d’indossare (secondo un ben definito punto di vista) l’uniforme di tutore della legge. Peggio ancora se l’eroe, trasformato in terrorista, è un “freak”: ovvero, riutilizzando il famigerato pregiudizio, un perdente. Non a caso l’effigie di Trump fa capolino dall’identico schermo tv origine del misfatto, antiteticamente speculare a quella del vero Jewell intervistato dopo aver impedito l’attentato. L’indice di Eastwood, dunque, è puntato contro l’inattendibilità dei media, palmare metafora “bigger than life” del giustizialismo e delle proprie trame oscure. Nient’altro. Lasciamo perdere le ambigue spigolosità, ricercate o meno a bella posta, che la confezione potrebbe manifestare al solito, a rischio di essere interpretata quale ennesimo insidioso manifesto ideologico – come peraltro suggerirebbe lo schizzo della “working girl” su cui si concentrano tutti i difetti (sessisti), e di fatto dipinta come la solita cronista d’assalto, priva di etica e scrupoli. Non mancano, beninteso, passaggi magistrali, incluse le scene che preludono al ritrovamento della bomba, in un dosaggio semplicemente ineccepibile di ritmo, dilatazione dei tempi, inquadrature, montaggio, commento sonoro. In un apologo incentrato su un caso d’ingiustizia mediatica, l’autore – non nuovo all’impiego di figure reali che intercedono sugli interpreti conferendo un autentico parallelo “vérité”-leggenda – mira a far chiarezza nel disegno d’una creatura solitaria, dai contorni simil-hitchcockiani e, benché non del tutto innocente, in grado di sbugiardare il Paese in cui fieramente afferma di credere, senza lasciarsi abbindolare da colpe che la stessa nazione è incapace di confessare, e i cui valori non sono ormai che paraventi.

La citata ricerca d’una salvifica paternità fa il paio con uno sdoppiamento di caratteri: l’antesignano dell’antieroe nichilista, incarnazione del prototipo eastwoodiano, offre due pesi e due misure. Da un lato, l’icona del giustiziere armato si risolve in uno scalognato clone, animato da pari volontà di sicurezza e scambiato per invasato guerrafondaio quando l’FBI, dopo perquisizione, trova un fornito arsenale nella sua stanza; dall’altro un legale finto-cinico, all’inizio elegante avvocato d’un grosso studio e poi sciatto difensore scartoffiaio, ricalcato su personaggi che solo una ventina d’anni prima – da Red Garnett a Frankie Dunn, passando per Luther Whitney e Steve Everett – Clint medesimo avrebbe incarnato, coi guizzi e paradigmi a lui congeniali. Padre e figlio putativi s’incontrano nell’incipit, quando Richard è fattorino addetto all’ufficio in cui Watson Bryant lavora: il primo sorprende il secondo con una brillante deduzione (il cestino in cui dice di scrutare gli permette d’intuire che Watson è ghiotto di barrette Snickers, e il giovane gliene procura una generosa scorta nel cassetto), affibbiandogli l’ironico appellativo di “Radar” come l’occhialuto caporale di “M.A.S.H.”. Ma pure un analogo disordine tipologico sembrerebbe appaiarli: Dick è obeso, trasandato, incurante della linea e completamente privo di quell’aspetto che il tradizionale paladino della legge dovrebbe detenere, così pure il suo “alter ego” è un patrocinante quasi svogliato, dall’aria sciatta, la cui apparente disillusione per l’attività (e in generale un po’ tutto il sistema) è bilanciato da tagliente ironia e combattiva tenacia. “Siamo la coppia più comica del mondo”, chioserebbe Nick Pulovski, laddove Eastwood, intenzionato a salvaguardare alcuni aspetti privati delle vite dei personaggi dallo sguardo del pubblico, sosterrebbe che “è molto più interessante per gli spettatori scriverli e disegnarli insieme a te”. Se il piccolo schermo disponesse di quel briciolo di discrezione che serbano gli asciutti narratori del cinema, senza sfoggio di inutili orpelli, l’ambiziosa Kathy Scruggs non ricorrerebbe agli usuali, arcinoti stratagemmi da arrivista e non trasformerebbe una vaga soffiata dei federali in uno scoop sensazionalistico, credendo di sbattere legittimamente il mostro in prima pagina. Basterebbero i primi minuti di film, lungi dal prender posizione e basandosi sulla mera descrizione, a suggerire come il trionfo d’una sofferta verità sia possibile grazie a un disordinato alveo, specchio d’una condizione prevaricatrice quanto alienante.

Di un ordine costituito fallace (e malevolo), incapace di stanare i colpevoli, che per sedare il “climax” di collettiva paranoia fa di manovrabili pedine i capri espiatori, il cineasta aveva parlato una dozzina d’anni fa in “Changeling”, ma anche “J. Edgar” è lì a ribadirlo: “il potere può trasformare una persona in un mostro”, sono le parole con cui Watson – eroe in celluloide nell’aiutare Richard, a sua volta eroe mediale per un’esigua manciata di minuti – congeda l’amico prima di assumerne le difese, riverbero del monito campeggiante sul poster del suo ufficio (“Si ha paura del governo più di quanto se ne abbia del terrorismo”). E più in là, la segretaria russa e futura moglie di Watson ribatte con un aforisma che non dissocia granché ambedue i sistemi, ponendoli anzi su univoco asse (“In Russia when the government says someone’s guilty, it’s how you know he’s innocent. Is it different here?”). Sicché un videogame di genere bellico può apparire nulla più d’un innocente gioco atto a incrementare un’amicizia, non fosse che le immagini seguenti mostrano il protagonista nell’atto di esercitarsi a un poligono di tiro e poco dopo, in un campus universitario, ammonire un gruppo di giovanotti ubriachi sulle norme di sicurezza, tenendo testa a chi lo sfotte. Richard, meschino, non sa che il troppo zelo, cioè l’eccessiva fede nell’autorità, è una contraddizione in termini che non ammanta di alloro, ma è osservata con sospetto; né si rende conto che l’erudita preparazione su strategie terroristiche e tattiche di attacco non ne fanno un esperto, ma un facile bersaglio. La qual cosa torna utile all’FBI, che anche a causa d’una fedina penale non troppo limpida (non paga le tasse da un paio d’anni, e per di più ha subito un arresto per essersi spacciato da poliziotto), e di ripetute lamentele sul lavoro procurate da abuso d’autorità a fin di bene, fa leva sulla sua dabbenaggine: dapprima lo convince a rilasciare una confessione filmata, spacciata per una registrazione a scopi documentaristici, e poi una serie di prove telefoniche nel tentativo di ottenere la minacciosa voce dell’attentatore.

Ma, si diceva, la manipolazione non ha a che fare con l’autenticità, e lo stesso giovanotto che allo stadio scambia uno zaino di bibite per uno dal contenuto sospetto, dietro l’apparente scorza candida, non è così babbeo da firmare “davvero” un documento ufficiale. Lampi di acume si fan luce anche in sprovvedute tipologie, benché lo sguardo dell’autore, senza eludere il fattore umano, non desideri prendere totalmente le difese d’un essere patetico. Che invero, a propria volta, persiste nel difendere chi lo riverisce e contemporaneamente lo umilia, lo adula mirando a incastrarlo, lo incalza per il bene del Paese solo per gettarlo in pasto agli sciacalli del Potere. Come se non bastasse, tenta di convincere un amico di Jewell a dare una falsa testimonianza facendosi passare per il suo complice gay, senza porsi molti scrupoli nel requisire oggetti personali suoi e di mamma Bobi, la sola insieme a Watson a credere nell’innocenza e nelle qualità del figlio. Anche se questi ha il torto di andare a caccia di cervi, di conservare una spoletta Mk2 a mo’ di fermacarte o la scheggia d’una panchina del parco, luogo dell’esplosione, quale souvenir: elementi che non depongono a favore d’una coscienza cristallina, all’occorrenza non priva di atteggiamenti sensibili (elargisce acqua a donne incinte e anziani o bibite ai “colleghi” poliziotti, e ancora strilla di non guardare programmi tv che destino sospetti, prima di consolare la madre in lacrime un istante dopo), il cui fanatismo ha minor peso d’un sistema contraddittorio e mendace. Ne scaturisce un quadro dolente giocato sulla sottrazione, dove l’assunto viaggia al livello d’intensità dell’inchiesta, e nel triste annuncio ai microfoni di Bobi al presidente Clinton, nel toccante tentativo di riabilitare il nome brutalmente calpestato del figlio, trova un sobrio risultato che equipara i personaggi principali all’identico livello degli antagonisti. Il governo federale incastra Dick, ma non è meno vittima del pervasivo e cinico circo mediatico che fa strame di entrambi, e nell’epilogo – chissà – forse ci metterà una pezza.

Chiudendo il cerchio, dunque, “Richard Jewell” è anche la parabola di un’ideale relazione paterno-filiale (come quella, per esempio, tra Frankie e Maggie o, più indietro, fra Thunderbolt e Lightfoot in “Una calibro 20 per lo specialista” di Cimino). Perché il protagonista riesce a mostrarsi finalmente uomo, nonostante gli incorreggibili limiti, solo grazie all’incontro con Bryant che, a suon di ironiche critiche, battute e stoccate (“Hai il centone che mi devi?”, domanda memore d’una precedente promessa), gli spalanca gli occhi, lo “ridesta” a costo di ferirlo. L’impossibile (la ribellione di Jewell, sin lì repressa e compresa dalla remissione), dopo un “tête-à-tête” con Watson, si concretizza davanti alla commissione federale in cui un laconico Richard si prende la rivincita verso gli scettici aguzzini. L’incubo che attanaglia il giovane, eco del delirio di Sully, si conclude. E anche se non riesce a diventare un eroe, la divisa da piedipiatti di cui sospirato si riappropria (il sogno era lavorare nelle forze armate), è la lauta ricompensa, ma non il totale risarcimento, d’uno sfortunato servizio. A Bryant, inoltre, il compito di rivelare al “figlioccio” il colpevole dell’attentato, tal Eric Rudolph, nell’ultima scena quando paternamente lo saluta alla centrale, rimirandolo estasiato. E a mamma Bobi non resta che sopperire alla mancanza del suo bambino, stroncato da un infarto a soli quarantaquattro anni, facendo da babysitter ai pargoli di Watson. Dove il fatuo idealismo a stelle e strisce sostiene di potere senza riuscire, sta all’individuo solitario adempiere al recupero di perduti valori, e non è detto che non vi riesca. Al di là di qualsivoglia operazione mitopoietica, amicizia e amore faranno il resto. Contro un procedimento contorto che fagocita e spazza (per la cronaca, oltre a Dick, anche Kathy è mancata a quarantadue anni per un’overdose di antidolorifici).

SAGGI

LIGHT OF DORIS DAY

di Francesco Saverio Marzaduri

Per curiosa casualità, solo pochi giorni prima della scomparsa di Doris Day, chi scrive è incappato nella messa in onda d’un documentario di una rubrica, “Vite da star”, fatta di approfondimenti sulle leggende hollywoodiane, incentrato nello specifico sulla “fidanzata d’America”. Nessuno dice che sia stata una grande attrice, e forse, pur disponendo d’un bel timbro vocale e venduto milioni di dischi, neppure una cantante eccelsa. Eppure il sorriso raggiante, il biondo carré, il carattere ora spigliato e vivace, ora intraprendente ed esuberante, erano tratti bastevoli a radiografare un’America e un’epoca che avrebbero avuto tutto il tempo di intorbidire, in seguito, quell’innocenza all’acqua di rose. A ribadire l’effimera longevità di tale candido ottimismo, senza bisogno di addentrarsi nella sfera personale della diva o sul divario di quest’ultima col mutamento del “milieu” di Hollywood e del suo pubblico, è una filmografia perlopiù costituita da commedie e musical, generi nei quali l’attrice-cantante nativa di Cincinnati e d’origine mitteleuropea mostrava con maggior disinvoltura le proprie qualità. Non sorprende che la sua figura pulita fosse apprezzata da firme quali Michael Curtiz, Stanley Donen, Gene Kelly, così come breve è stato il salto verso il “mélo”, grazie al quale Doris avrebbe sfiorato, pur senza vincerla, la statuetta con “Amami o lasciami”, storia di una danzatrice che raggiunge il successo come cantante, grazie all’intervento di un gangster con cui ha un tormentato rapporto. Pellicola che peraltro permise alla Day di tornare a recitare col vecchio ammiratore James Cagney, già suo partner in “The West Point Story”. E anche se non vi è cinefilo che sullo schermo non ne associ il talento d’attrice a Hitchcock e a “L’uomo che sapeva troppo” – e ovviamente al brano incluso in colonna “Whatever will be (que sera sera)”, destinato a diventare un classico – ineluttabile quanto ingiusto è ripensare a tutti quei ruoli, quei segmenti e quei titoli che ne rendono inconfondibile la bionda icona. Ecco dunque sfilare una Calamity Jane ben lontana dal ruspante prototipo mascolino, ma schiettamente verace, in “Non sparare, baciami!”. O la ragazzina di “Tè per due” che, nel riadattamento di “No, No, Nanette”, riesce a strappare al ricco zio l’ingente somma per finanziare uno spettacolo di rivista di cui essere protagonista. E ancora, in “10 in amore”, la docente di giornalismo che dà una lezione d’umiltà (complici i buoni sentimenti) al cinico giornalista Clark Gable; la segretaria zitella de “Il visone sulla pelle” che accetta di trascorrere una vacanza alle Bermuda col ricco playboy Cary Grant; la madre pre-femminista di “Non mangiate le margherite” alle prese con una famiglia scatenata e il marito David Niven sul punto di tradirla; o l’arredatrice de “Il letto racconta…” che, grazie a un duplex galeotto, s’incontra-scontra con un compositore (il Rock Hudson con cui Doris avrebbe recitato in altri due film, stringendo una salda amicizia) in fotogrammi che li raffigurano insieme anche se in stanze diverse, “frame” citato e parodiato in tante commedie successive. Escludendo la verve brillante dell’attrice, che spesso le consentì di lavorare con gli stessi partner, si direbbe che molti dei suddetti prodotti, nella discontinuità o meno della loro sostanza alla prova del tempo, si ricordino più per i loro titoli, in certi casi divenuti modi di dire, che per la loro intrinseca qualità. Nondimeno, “Quel certo non so che” o “Non mandarmi fiori!”, merito anche dell’apporto di geniali sceneggiatori (Carl Reiner o Julius J. Epstein) e della regia di Norman Jewison, mantengono tuttora una spanna in più fungendo da archetipo per quella “sophisticated comedy” che futuri commedianti in ascesa avrebbero ereditato. Quanto a dire che l’impronta lasciata dalla star, destinata a trasformare la propria ormai stereotipata effigie in qualcosa d’insolito e maturo per tempi prossimi al cambiamento (si pensi a “La mia spia di mezzanotte”), non è degna dell’oblio a cui gli stessi Stati Uniti che l’avevano eletta a simulacro l’avrebbero poi relegata, convincendola a optare per il sin lì parodiato “format” televisivo (il fortunato show che recava il suo nome). Si diceva, però, che se nessuno dei ruoli menzionati fosse tuttora degno di segnalazione, anche a causa del tasso eccessivo di saccarosio, pensa quello di Jo McKenna, la madre di famiglia suo malgrado vittima d’un intrigo spionistico insieme al marito, a rammentarne le inattese doti drammatiche e, con l’immortale urlo che sventa un attentato alla Royal Albert Hall, rubare la scena a James Stewart consegnandola alla memoria, ancor prima del motivo intonato di lì a poco e successivamente riproposto altrove. Un successo che col simil-hitchcockiano “Merletto di mezzanotte”, pur notevole, non riesce a convincere pubblico e critica in egual modo. Ma tanto basterebbe, assieme al fatto di aver sopperito alla Marilyn da poco scomparsa in “Fammi posto tesoro”, a dir d’un personaggio e una carriera destinati sullo schermo a un tenero (e sbiadito) ricordo, nonostante l’alterno esito. “Que sera sera”, appunto.

“VERTIGO” E LE EBREZZE CINEFILE A SEGUIRE

di Roberto Baldassarre

Nel 2015 Kent Jones realizzò “Hitchcock/Truffaut”, un documentario basato sul libro intervista Le cinéma selon Alfred Hitchcock, edito in Italia come Il cinema secondo Hitchcock. Partendo da quel fondamentale testo cinefilo, il regista Jones, oltre a mettere in immagini la conviviale e feconda conversazione tra i due registi, voleva trasmettere a una nuova generazione di spettatori l’importanza di Sir Hitchcock nella storia del cinema. Il documentario, che si apre con dei titoli di testa che citano lo stile di Saul Bass, è assemblato con le foto di quel mitico incontro, da molte sequenze tratte dalle più significative pellicole di Hitchcock (oltre da un paio provenienti dai film di Truffaut) e, a volte, il commento over è quello originale derivante dalla conversazione tra i due. Oltre a questo materiale di repertorio, ci sono anche gli interventi di alcuni registi contemporanei ammiratori del regista inglese, che esternano la loro passione soffermandosi su una determinata sequenza o una particolare tecnica di ripresa che li ha influenzati. Il documentario, a differenza del libro, non ripercorre completamente, cioè pellicola per pellicola, l’opera di Hitchcock, ma tra le molte opere che ha diretto il maestro inglese si sofferma particolarmente su due sue pellicole: “Vertigo” (“La donna che visse due volte”, 1958) e “Psyco” (1960). Ambedue, oltre ad essere opere fondamentali nella filmografia di Hitchcock, sono dei veri cult che hanno suggestionato i registi intervistati.

“La donna che visse due volte”, come declama il titolo affibbiatogli dalla distribuzione italiana, effettivamente ebbe una doppia vita. Pellicola quasi snobbata da pubblico e critica alla sua uscita, e su cui Hitchcock aveva delle riserve (riteneva che ci fosse un grosso buco nella storia), solamente con il passare del tempo – e di visioni “clandestine” – che quest’opera ha gradualmente acquisito lo status di capolavoro. In pratica “Vertigo” ha quasi avuto lo stesso iter (ri)valutativo di “Peeping Tom” (“L’occhio che uccide”, 1960) di Michael Powell che, stroncato all’inizio, lentamente ha avuto la sua rivalutazione critica. “Vertigo”, che aveva estasiato sin dall’inizio solamente i cinephiles francesi, nel 1989 è stato inserito nel patrimonio della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti; nel 1998 l’AFI (American Film Institute) lo incluse nei migliori cento film statunitensi (posizione sessantunesima, per poi passare, dieci anni dopo, al nono posto) e, infine, in un sondaggio effettuato dal BFI (British Film Institute) attraverso la rivista Sight and Sound nell’agosto 2012 è stata posizionata al primo posto come più importante opera della storia del cinema.

Tra gli intervistati di “Hitchcock/Truffaut” c’è Paul Schrader, che rievoca come scoprì – e amò – “Vertigo” in una visione “furtiva” degli anni Settanta dietro consiglio di Martin Scorsese. È proprio Schrader che, assieme a Brian De Palma, realizza uno dei migliori omaggi a “Vertigo”, scrivendo la sceneggiatura di Obsession (Obsession – Complesso di colpa, 1976). La pellicola di De Palma prende spunto dall’idea di base di “La donna che visse due volte” per raccontare la tragica storia d’amore – e inganno – del protagonista Michael Courtland (Cliff Robertson), che rivede in un’altra donna l’immagine della sua ex-moglie morta tragicamente. A differenza della pellicola di Hitchcock, in “Obsession” l’inganno architettato da Robert Lasalle (John Lightow) contro Courtland è più arcigno, e nella storia confluiscono le “ossessioni” di Schrader (il senso di colpa e il peccato) e le “ossessioni” di De Palma (l’erotismo e i sofisticati movimenti di macchina). “Complesso di colpa”, tacciato alla sua uscita di semplice scopiazzatura di “Vertigo”, si avvicina comunque all’originale per la composizione della colonna sonora da parte di Bernard Herrmann, che nello stesso anno compose anche la Soundtrack di “Taxi Driver”, che fu la sua ultima composizione. Ambedue le OST furono nominate agli Oscar, ma nessuna delle due si aggiudicò la statuetta. Brian De Palma, che doveva anche lui apparire nel documentario di Kent Jones ma causa altri impegni (la realizzazione del documentario “De Palma”), è con “Body Double” (“Omicidio a luci rosse”, 1984) che riesce a realizzare un omaggio a “Vertigo” – e a tutto il cinema di Hitchcock – più stratificato. In quest’opera De Palma unisce l’idea di base de “La donna che visse due volte” e l’idea di “Rear Window” (“La finestra sul cortile”, 1954), aggiungendovi il suo gusto per il cinema spazzatura e l’erotismo voyeuristico; senza dimenticare la perizia tecnica. “Omicidio a luci rosse” mette in mostra, a più livelli, l’inganno. Illude lo spettatore all’inizio (la finta pellicola horror, il finto fondale); inganna il protagonista Jake Scully (Craig Wesson) (il finto amico che gli presta casa, la danza erotica che vede è attuata da un’altra donna); e infine spiega il trucco presente all’inizio di “Dressed To Kill” (“Vestito per uccidere”, 1980), cioè come venne realizzato il nudo di Angie Dickinson. Oltre a questo, De Palma recupera l’idea della fobia che affliggeva Scottie (James Stewart) e la tramuta in claustrofobia.

Di tutt’altro tipo è l’omaggio che ne fa Mel Brooks in “High Anxiety” (“Alta Tensione”, 1977). La pellicola è un atto di ossequio declinato in forma parodica, cogliendo le scene più famose del cinema di Alfred Hitchcock. Giustamente anche “Vertigo” viene citato, attraverso le vertigini di cui soffre il protagonista Richard H. Thorndyke (Mel Brooks), che nel momento della sua fobia viene ripreso mentre cade nello spirare della vertigine (proprio come accadeva a John “Scottie” Fergusson). Inoltre Brooks parodia anche la scena del campanile, contaminandola, in modo demenziale, con “The Wizzard of OZ” (“Il Mago di Oz”, 1939) di Victor Fleming. Sempre restando all’omaggio ironico, è molto interessante il videoclip Last Cup of Sorrow (canzone dei Faith no More contenuta in Album of the Year del 1997). Diretto dal pluripremiato Stephen Kahn, che successivamente ha diretto l’action Torque (Torque – Circuiti di fuoco, 2004), il videoclip è un veloce “remake” sintetizzato in quattro minuti de “La donna che visse due volte”, a cui viene aggiunto un pizzico di humour: l’amica innamorata di Scottie, “Midge” (Barbara Bel Geddes), che cercava di aiutarlo a superare il trauma, nel video è sostituita da un amico dandy. Altro interessante atto d’amore, e “remake” compresso, è quello sperimentato dal trio Evan Johnson, Galen Johnson e Guy Maddin con “The Green Fog” (2017). Questo salace esperimento non è un semplice omaggio, ma è un “rifacimento” totale di “Vertigo” assemblando scene prese da differenti pellicole e serial che hanno come sfondo la città di San Francisco. Gli autori hanno montato oltre cento clip differenti e hanno condensato il plot di 129 minuti della pellicola di Hitchcock in soli 63 minuti. Tra le scene utilizzate appare anche un frammento di “Vertigo”, cioè una mano che si arrampica su una scala.

Altri atti d’amore appassionanti riguardo “Vertigo”, si possono riscontrare anche solo a livello di accenno, ossia citazioni in cui può apparire una scena trasmessa in TV oppure l’apparizione di un manifesto. Nel primo caso, una scena della pellicola di Hitchcock appare in “12 Monkeys” (L’esercito delle dodici scimmie, 1996) di Terry Gillian, poco prima della fine. Nel secondo caso, un manifesto di “Vertigo” fa una fugace apparizione sul lato di un autobus in “Manhattan Murder Mystery” (“Misterioso omicidio a Manhattan”, 1993) di Woody Allen.

In ambito italiano, “La donna che visse due volte” e il suo plot hanno avuto la sua importanza. “Una sull’altra” (1969) di Lucio Fulci è un calco dell’idea alla base della pellicola, a cui vengono aggiunte atmosfere erotiche e una maggiore tensione da thriller vero e proprio. Quest’operazione, che ha molti fans, viene comunque considerata una semplice scopiazzatura dell’originale. Anche a livello di veloce e amorevole rimando, in “La leggenda di Al, John e Jack” (2002) di Aldo, Giovanni e Giacomo, un frammento di “Vertigo” appare nella sequenza iniziale al cinema, dove viene appunto proiettato il film di Sir Hitchcock. Restando in ambito italiano, va anche messo in rilievo come la pellicola di Hitchcock sia vissuta due volte. Nel primo caso a livello di doppiaggio, perché il primo fu del 1958, con le voci di Gualtiero De Angelis (Scottie) e Rosetta Calavetta (Madeleine/Judy), mentre il secondo è dei primi anni Ottanta, quando la Universal decise di rieditare il film. Per questo ridoppiaggio furono scelti Giorgio Piazza (Scottie) e Vittoria Febbi (Madeleine/Judy). L’altro aspetto curioso è la riproposizione in televisione, nel 1997, della pellicola restaurata dopo ben 12 anni di assenza dai palinsesti.

Oltre a questa tipologia di citazione, cioè omaggiare (o copiare) il plot o una determinata scena, “Vertigo” è stata una di quelle opere in cui una particolare tecnica cinematografica è stata recuperata da altri registi. Alfred Hitchcock, oltre a maestro della suspense e briccone nel divertirsi a fare dei camei nei suoi film, era noto per la sua ricerca, per ogni nuova pellicola, di una particolare tecnica registica che fosse capace di stupire. In “La donna che visse due volte” la tecnica innovativa e sorprendente fu la ripresa che ricreava il senso di vertigine del protagonista Scottie. Tale senso di “capogiro” fu creato azionando lo zoom in avanti mentre la macchina da presa carrellava all’indietro. Questo funzionale artifizio è stato utilizzato da molti registi, come ad esempio: Martin Scorsese in “Raging Bull” (“Toro scatenato”, 1980) e in “Goodfellas” (“Quei bravi ragazzi”, 1990); Brian De Palma in” Body Double”; Steven Spielberg in 2Jaws2 (“Lo squalo”, 1975); Sam Mendes in “Road to Perdition” (“Era mio padre”, 2002); Tobe Hooper in “Poltergeist” (“Poltergeist-Demoniache presenze”, 1982)

“MRS DOUBTFIRE”, IL FILM DI CHRIS COLUMBUS,

DIVENTA UN MUSICAL DI BROADWAY

di Roberto Lasagna

Tra gli spettacoli annunciati alla riapertura di Broadway, affiora anche Mrs. Doubtfire, non per un remake cinematografico o televisivo, e tantomeno per il sequel di cui si parlava da anni prima della scomparsa di Robin Williams, ma di un musical con libretto di Karey Kirkpatrick e John O’Farrell e musiche e testi di Wayne Kirkpatrick e Karey Kirkpatrick. Daniel Hillard, il doppiatore divorziato e disoccupato del film diretto da Chris Columbus nel 1993, avrà il volto di Rob McClure e la scommessa è ambiziosa. Come noto, “Mrs Doubtfire” coglieva i temi del trasformismo e della doppia identità, in un racconto letteralmente sostenuto dalla performance di Williams, esaltato con il cambiamento della voce, della postura e la completa trasformazione fisica aiutata da un make-up laborioso che avrebbe aggiudicato al film un premio Oscar per il miglior trucco. A Teatro, la sfida è anche tenere i tempi rapidi richiesti alla trasformazione di Hillard nella governante tutto fare, motivo di comicità per una neo-Mary Poppins adatta al palcoscenico, tour-de-force garantito dalla squadra che accompagnerà l’interprete protagonista, per il quale, a differenza di quanto vediamo nel film, avverrà tutto in tempo reale. Quando Williams riceve la visita dell’assistente sociale, si precipita nell’altra stanza e si traveste in tutta fretta da tata, la soluzione è resa possibile dal fatto che ci si trova in un film, ma a teatro? La posta in gioco è alta, e Mrs Doubtfire musical si annuncia come una scommessa che il regista Jerry Zack accoglie da veterano dei Tony Award.

Nel film diretto da Chris Columbus, in cui già si intravvedevano le potenzialità di spettacolo musicale, il doppiatore Daniel Hillard, messo alle strette da un divorzio che rischia di limitargli fortemente la frequentazione dei tre amati figli, si traveste da attrezzata governante e trova così il modo per trascorrere il tempo con loro; in tal modo innesca più di un corto-circuito, portando in scena come la pari dignità dei coniugi sia rilanciata dalla pretesa che un uomo possa diventare “mammo per sempre” e in ciò sferrando anche un colpo alle tirate femministe e alla freddezza della burocrazia, atta a scompaginare equilibri e a porre talvolta vincoli d’insensatezza.

Il confronto in parallelo tra genitori e figli attraversa il film, le cui vicende sono condizionate dalla separazione dei genitori, mentre il racconto apre lo scenario alla rappresentazione civile del divorzio. Lisa Jakub, che interpreta la figlia maggiore di Robin Williams e Sally Field, ricorda l’esperienza affiatata sul set che per lei fu anche causa della sospensione dal liceo, viste le numerose assenze a scuola per completare le riprese (Williams avrebbe scritto anche un’accalorata lettera al preside per sostenerne il rientro, da perfetto genitore vicario) e porta la sua voce di adolescente in un ricordo molto intenso: “Molte persone sono venute da me e mi parlavano di quanto il film fosse stato importante per loro durante il divorzio dei loro genitori. L’idea che la tua vita non sia quella che speravi ma che comunque non significa che sia brutta o sbagliata. Che tutto passerà, che starai bene. È un messaggio potente”).

C’è davvero molto di personale in questo film, dove Williams, coadiuvato dall’amico regista Chris Columbus, è un bravo doppiatore ma dal temperamento irrefrenabile e la sua indisciplina lo porta al licenziamento spingendo la moglie alla decisione di lasciarlo e di tenerlo lontano dalla custodia dei tre figli, perché lo ritiene poco presente e inaffidabile. Il disagio per la lontananza lo induce a inventarsi il secondo personaggio del film, Mrs Doubtfire, tata e baby sitter dalla lunga esperienza, frutto di un’invenzione formidabile che finisce per riequilibrare l’assetto di famiglia e compensare i vuoti nella vita della ex-coppia: Miranda si sente meglio quando in casa c’è Mrs Doubtfire, Daniel riesce finalmente a vivere a tempo pieno in compagnia dei figli e ad essere persino pagato per il suo lavoro.

Williams infonde nel film il suo camaleontismo, la cui eco è appena anticipata nelle sale dal precedente successo del film d’animazione “Aladdin” (1992) della Disney, in cui l’attore, che sarebbe finito ai ferri corti con la casa di produzione per sfruttamento indebito del suo nome, prestava la voce alle metamorfosi del Genio della lampada.

In “Mrs Doubtfire” Robin Williams confermava la sua vocazione di Peter Pan nella capacità di trasformarsi in eterno ragazzo e cogliere le sfumature emotive dei figli. Mrs Doubtfire è allora un personaggio di passaggio, mediazione tra il passato e il futuro, suscettibile di destare subito empatia grazie al suo modo di fare travolgente che prevede anche siparietti rock nei quali Williams si scatena lasciando danzare l’ingombrante signora al suono della chitarra elettrica (che poi è la scopa come si addice ad una moderna Mary Poppins). Lo spettacolo di Broadway attingerà a piene mani dai momenti musicali previsti, coinvolgendo un cast che prevede anche Jenn Gambatese (Miranda Hillard), Peter Bartlett (Mr. Jolly), Charity Angél Dawson (Wanda Sellner), Mark Evans (Stuart Dunmire), J. Harrison Ghee (Andre Mayem), Analise Scarpaci (Lydia Hillard), Jake Ryan Flynn (Christopher Hillard), Avery Sell (Natalie Hillard) e Brad Oscar (Frank Hillard).

Annunciato dapprima allo Stephen Sondheim Theatre il 5 aprile, per i noti motivi di pandemia da Coronavirus, lo spettacolo è in attesa di nuove date, ma ci si aspetta una prova emozionante. Il film, d’altro canto, si ricorda per il trasformismo divertente, che rispecchiava i limiti della realtà più vera quando nel finale Daniel capisce la necessità di dover cambiare, per cercare un dialogo con la ex-moglie e poter intravvedere un’altra parte in definitiva anche più gratificante, quella del padre maturo e costante che non ha più bisogno di una maschera per assicurarsi un posto nella vita dei figli. Ma prima di arrivare al suo traguardo, il film divertiva grazie alla scelta di Daniel di vestire i panni di un’altra persona, e le maggiori trovate comiche avvenivano al cospetto della gelosia dell’uomo per l’aitante contendente dell’ex-moglie Miranda, il facoltoso Stuart Dunmeyer (Pierce Brosnan), occasione per innescare situazioni davvero irresistibili.

Non c’è volgarità in questa commedia che affronta il tema dell’amore per i figli in una prospettiva al maschile, dove Williams, nel lungometraggio del 1993, è particolarmente a suo agio nel ritratto di generosa simpatia a fianco della brava e irrisolta ex-moglie interpretata da Sally Field. Il ritratto en travesti di Williams offre una versione spassosa del suo lato clownesco ed è il motore comico di una commedia agrodolce, in cui molti temi sociali sono sullo sfondo, a cominciare dalla ricerca di un lavoro incline alle proprie aspirazioni, dove il protagonista, un bravissimo doppiatore di cartoon, nell’America della disoccupazione e con tre figli a carico, si permette di licenziarsi perché non vuole che i film insegnino ai bambini a fumare e cambia deliberatamente i testi già scritti da altri; quindi, a partire dal momento in cui il tribunale lo vorrà lontano dai suoi figli, egli attingerà dalla sua fantasia pedagogica per inventare la governante ideale.

Una visione utopica riequilibrante in stile neo-hollywoodiano, che Broadway rilegge come un omaggio sentito a Robin Williams a sei anni dalla scomparsa, rivisitazione di quella cronica sindrome di Peter Pan che Miranda non accettava più in Daniel, di cui però sarebbe restata traccia nel futuro per entrambi i genitori, quando Daniel verrà assunto in televisione per interpretare in una sit-com la governante del titolo, e Miranda aprirà gli occhi sull’autenticità del sentimento di Daniel, necessario come il suo per i suoi figli. La donna dovrà allora riconoscere che persino un travestimento, con tutta l’energia necessaria, può essere un utile stratagemma per affrontare il cambiamento.

C’è da augurarsi che il musical renda giustizia a un film che per primo si pose il problema del ruolo di un padre divorziato al cospetto con figli desiderati e bisognosi del proprio genitore, grande successo di Robin Williams la cui celebre performance negli anni sarà facilmente affiancata a quella, altrettanto memorabile, sostenuta da Dustin Hoffman per Tootsie (1982) di Sidney Pollack.

Il trasformismo del personaggio di “Mrs Doubtfire” non si rifà unicamente al dinamico protagonista di “Tootsie”, con cui il confronto è inevitabile e che, figlio di una sceneggiatura diversa, riporta precise differenze nelle motivazioni e negli atteggiamenti (tra i due attori, è Williams che cerca in modi esuberanti l’empatia), ma si collega inevitabilmente anche al modello Jerry Lewis, attore e cineasta che ha moltiplicato le possibilità del cinema comico dalla fine degli anni Quaranta rinnovando la lotta dell’individuo infantile in conflitto con la società. Come Lewis, Williams sgomita per l’integrazione e il successo riportando nel suo cinema la contrapposizione tra uomo e donna (declinata in Lewis nella rielaborazione della screwball comedy e in Williams nella comicità sfrontata della sua generazione) per derivarne situazioni in cui il rapporto con l’altro sesso è espressione di disagio e motivo di rivolta, sintomi del bisogno di emancipazione da ingranaggi arrugginiti e dai rapporti personali sessisti. Williams, la cui comicità prende avvio dai trascinanti stand up, come in Lewis de-costruisce i dispositivi del potere abitando dall’interno macchine cinematografiche che contribuisce a smontare. Così in Toys, l’ibridazione scomposta dei generi porta il mondo del travestimento nella dimensione dell’elettronica, in un universo di merci che sono consegnate irreversibilmente a quello spettrale delle immagini. È il destino, fatto di garbo e insieme di impudenza, di un commediante che non troppo diversamente da Lewis perde spesso i connotati della disciplina, per scivolare con il corpo e il linguaggio dentro un’epoca in cui i dispositivi di potere si nascondono in pose inavvertite. Ma Williams non sarà mai regista di se stesso come Jerry Lewis, e il confronto con la disciplina avverrà sempre con il sostegno di altri cineasti. A proposito di “Mrs Doubtfire”, Robin Williams, a dirla tutta, somiglia a un possibile Danny Kaye memore di Jerry Lewis, tanto è disarmante il ritratto dello straordinario doppiatore di cartoon Daniel Hiillard, licenziato e con tre figli, sempre pronto ad emozionarsi e a far sorridere. Sono trascorsi quattordici anni da “Kramer contro Kramer” (1979), quando Mery Streep e Dustin Hoffman si affrontavano duramente per la custodia del figlio.