Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 5 FESTIVAL ED EVENTI

- 5.1 MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

- 5.1.1 LA MOSTRA DI VENEZIA DIVENTA SEMPRE PIU’ UN PUNTO DI RIFERIMENTO MONDIALEdi Paolo Micalizzi

- 5.1.2 “EXTASE” APRE LA SEZIONE VENEZIA CLASSICIdi Vittorio Boarini

- 5.1.3 76 MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICAAPPUNTI DI UN CINEFILO FEDICdi Luciano Volpi

- 5.1.4 VENEZIA 76: INTERVISTA ALLA REGISTA NUNZIA DE STEFANO di Laura Biggi

- 5.2 67 EDIZIONE DEL SAN SEBASTIÀN INTERNACIONAL FILM FESTIVALdi Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva

- 5.3 CORTO FICTION, FESTIVAL ALL’INSEGNA DEL BELLO, GIUSTO ED UTILE DEL CORTOMETRAGGIOdi Paolo Micalizzi

- 5.4 NOMI ILLUSTRI E GIOVANI CRITICI AL FESTIVAL ADELIO FERRERO – CINEMA E CRITICAdi Bianca Ferrigni

- 5.1 MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

- 6 OCCHIO CRITICO

- 7 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 8 QUALITA’ IN SERIE

- 9 PANORAMA LIBRI

- 10 CREDITS

ABSTRACT

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

L’EVENTO MUSICALE E LA SUA RESTITUZIONE: DAL “ROCKUMENTARY” ALLE DIRETTE PLANETARIE di Francesco Saverio Marzaduri

Un’analisi del genere “Rockumentary”, inteso come evento musicale fortemente attivo dalla fine degli anni Sessanta lungo un intenso decennio, sino a un progressivo declino dovuto all’avvento del medium televisivo e al costante miglioramento delle proprie tecnologie.

“AIDADE DA TERRA”: IL TESTAMENTO DI GLAUBER ROCHA di Giovanni Ottone

Una critica di “Aidade da terra” e un’analisi del documentario “Anabazys”, straordinaria indagine sulla realizzazione del capolavoro di Glauber Rocha.

SAGGI

ROBIN WILLIAMS. IL RISVEGLIO DELLA LEGGEREZZA di Roberto Lasagna

Robin Williams e la commedia d’autore, tra candore e irrefrenabile ebbrezza, in uno dei periodi felici della produzione dell’attore scomparso cinque anni fa.

BREVE ABC BELLOCCHIANO: AUTOBIOGRAFIA-BOBBIO-(FARE)CINEMA di Roberto Baldassarre

Un veloce breviario su tre fondamentali aspetti del cinema di Marco Bellocchio, che alimentano le sue opere e hanno uno stretto legame fra di loro,

IN VIDEO VERITAS? di Roberto Baldassarre

L’utilizzo delle differenti tipologie di filmini privati nel mondo odierno, e in particolar modo l’uso che ne ha fatto il cinema, innestando la verità nella finzione.

FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

LE PROFESSIONI DEI SOCI FEDIC di Roberto Merlino

Un’analisi sulle professioni dei soci FEDIC attraverso la lettura delle risposte dei presidenti della Federazione ai questionari inviati da Roberto Merlino per condurre l’indagine che gli era stata richiesta.

STAGE NAZIONALE FEDIC. CALCI (PI) DAL 12 AL 16 SETTEMBRE 2019: “SCRIVIAMO UN FILM” di Enzo Bruno

Un resoconto dello Stage nazionale FEDIC concentrato nel 2019 su lo scrivere una sceneggiatura per la realizzazione di un cortometraggio in una atmosfera gioiosa.

FESTIVAL ED EVENTI

MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

LA MOSTRA DI VENEZIA DIVENTA SEMPRE PIÙ UN PUNTO DI RIFERIMENTO MONDIALE di Paolo Micalizzi

Un festival dai risultati positivi, molto condivisi, con ampio spazio ai premi collaterali ed iniziative culturali di grande interesse.

“EXTASE” APRE LA SEZIONE VENEZIA CLASSICI di Vittorio Boarini

Film di gran livello in “Venezia Classici”, da anni sezione imperdibile della Mostra.

APPUNTI DI UN CINEFILO FEDIC di Luciano Volpi

Appunti-memoria di un socio FEDIC sugli eventi della Mostra che l’hanno particolarmente interessato.

INTERVISTA ALLA REGISTA NUNZIA DE STEFANO di Laura Biggi

Al termine della cerimonia dei Premi collaterali, intervista della Responsabile di Fedic Scuola alla regista a cui è stata attribuita la Menzione speciale Fedic.

PRIMA EDIZIONE DEL SAN SEBASTIÀN INTERNACIONAL FILM FESTIVAL di Alessandra Pighi e Xoxan Villanueva

I premiati dello storico Festival spagnolo.

CORTO FICTION, FESTIVAL ALL’INSEGNA DEL BELLO, GIUSTO ED UTILE DEL CORTOMETRAGGIO di Paolo Micalizzi

Un festival del cortometraggio che tiene soprattutto presenti valori importanti come la Fratellanza tra i popoli e la Libertà, senza rinunciare ad un sano Divertimento.

NOMI ILLUSTRI E GIOVANI CRITICI AL FESTIVAL ADELIO FERRERO – CINEMA E CRITICA di Bianca Ferrigni

Resoconto dell’ultima edizione del Festival alessandrino dedicato a Cinema e Critica.

OCCHIO CRITICO

LUCI DALL’ORIENTE di Marco Incerti Zambelli

Parasite e Burning, due film di grandi registi dalla Corea del Sud, mettono in scena, con stili diversi ma uguale forza, le contraddizioni della società contemporanea, illuminati dalla strepitosa fotografia di Hong Kyung-pyo

PALCO E CONTRO-PALCO: “STANLIO & OLLIO” E “ROCHETMAN” di Francesco Saverio Marzaduri

Due “Biopic” celebrativi, uno dedicato al duo comico più famoso del cinema e l’altro alla rockstar Elton John, che dà l’addio alle scene dopo oltre cinquant’anni di carriera.

“IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ” DI MARIO MARTONE di Tullio Masoni

Da un dramma di Eduardo De Filippo del 1960 Martone traduce un film ambientato nella Napoli di oggi. Il Rione Sanità, adesso come allora, è percorso da violenza per bande in un quadro di povertà, degrado sociale e soprusi. Interpretato dagli attori del collettivo Nest di S.Giovanni a Teduccio, che opera in periferia allo scopo di togliere i ragazzi dalla strada.

FAMIGLIE: “LE VERITÀ” DI HIROKAZU KORE-EDA; “VICINANZA” DI KANTEMIR BALAGOV di Paolo Vecchi

Una madre diva, una figlia sceneggiatrice, una nipote già in grado di osservare e giudicare i loro screzi, più un paio di mariti, un amante, un maggiordomo tuttofare, una tartaruga in giardino e un cane da portare a spasso. E il mondo del cinema, con i suoi retroscena di invidie e rancori, piccinerie e ambizioni. Regia elegante, soggetto un po’scontato.

DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

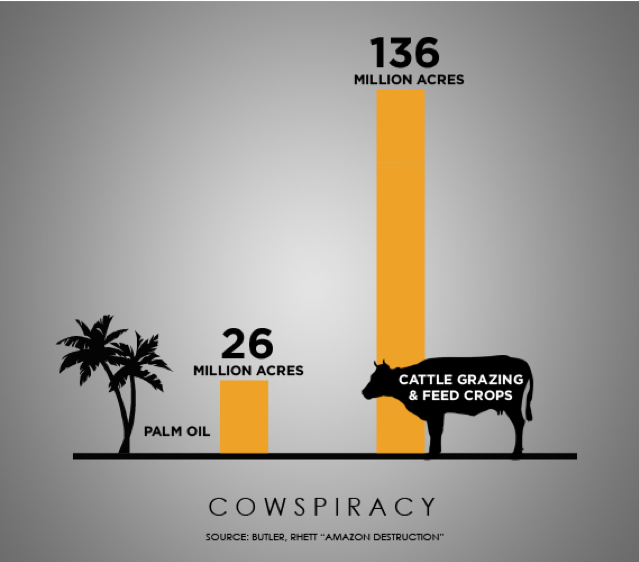

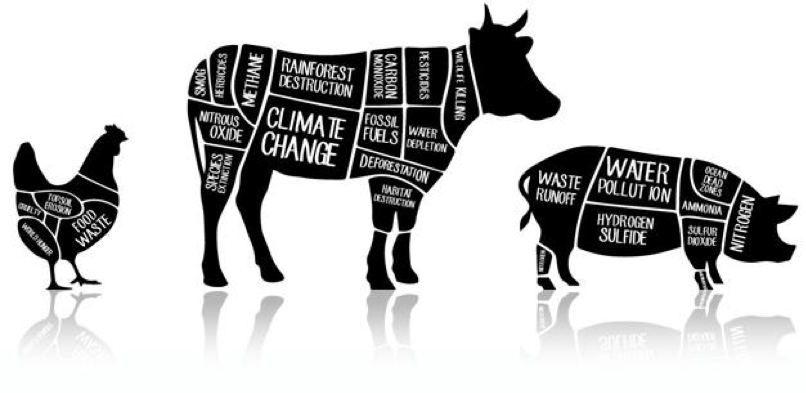

“COWSPIRACY: THE SUSTAINABILITY SECRET” IL CIBO CHE UCCIDE di Marcello Cella

Il consumo di cibo, gli allevamenti intensivi e il loro impatto sul cambiamento climatico in questo documentario americano del 2014 di Kip Andersen e Keegan Kuhn.

QUALITA’ IN SERIE

CHERNOBYL di Giancarlo Zappoli

“Chernobyl” una mini serie che si colloca nei vertici dei prodotti televisivi di qualità e che ci ricorda quanto accadde nel 1986 proponendo un mix di generi finalizzato a una ricostruzione di quegli eventi da una molteplicità di livelli di narrazione.

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

L’EVENTO MUSICALE E LA SUA RESTITUZIONE:

DAL “ROCKUMENTARY” ALLE DIRETTE PLANETARIE

di Francesco Saverio Marzaduri

La diffusione di radio e cinematografo, la prima in termini di accessibilità domestica e il secondo di nuovo luogo sociale, permisero di concepire e poi attuare la trasmissione sinestetica di un evento; il concetto di trasmissione mutò paradigma, complice anche il miglioramento dei sistemi di registrazione e riproduzione fonica e, da ultimo, il cinema sonoro. Sino ad allora la comunicazione era rimasta sostanzialmente un problema di trasmissione – orale o scritta, in chiaro o in codice – d’un testo di natura verbale, così come “mediata” l’informazione relativa a un avvenimento.

Supportata da fattori visivi e sonori, accentuata dalle scoperte che condussero alla fonoregistrazione (si pensi alle prime trasmissioni radiofoniche integrali di concerti sinfonici e opere liriche), tale mediazione si sforzò di offrire un’oggettiva “ri-presentazione” dell’evento; restava tuttavia una mediazione, incapace di superare l’impossibilità sinestetica, sia pure spostandosi a un maggior livello di analisi e ad uno più profondo di riflessione in seguito all’avvento del cinema sonoro. In seguito, la diffusione dei media elettronici modificò irreversibile il quadro delle possibilità, rimettendo in discussione i capisaldi da cui prescindeva qualsiasi forma di mediazione: “azione” (l’evento nella propria irripetibilità), “spazio” (il luogo o l’area deputati all’evento), “tempo” (la durata dell’evento presentato, il dilatarsi o comprimersi dell’arco temporale idoneo alla fruizione), cui a loro volta seguivano concezioni di rilevanza non meno fondamentale: “trasmissione” (l’evento nel suo compiersi a scopo divulgativo), “fruizione” (la ricezione dell’evento presso il pubblico), “partecipazione” (l’interazione del pubblico).

In conseguenza della rottura concettuale imposta dal “medium” televisivo e dalla sua espansione, anziché documentato in relativa integrità ed oggettività attraverso ricostruzioni destinate a fruizioni successive, qualunque evento era percepito nell’insieme di attimi che determinavano l’effettivo svolgersi, nel medesimo istante in cui aveva luogo. Anche il concetto di “luogo” subì un’irreversibile crisi di senso e, in identico modo, vennero a cadere le distanze e le barriere percettive necessarie a una certa mediazione sull’evento ai fini d’una sua ri-presentazione. Le possibilità e specificità del nuovo mezzo rendevano concettualmente possibile l’organizzazione dell’evento allo scopo d’una sua documentazione e trasmissione, mettendo in crisi parecchi modelli: di relazione, di comportamento sociale e – sul versante comunicativo – di quello legato alla documentazione sinestetica d’un qualsiasi evento (come dimostra l’immediata diffusione del digitale terrestre).

Tanto il cinema imponeva modalità di fruizione destinate a uno spazio “altro” rispetto a quello domestico, legate a specifiche deroghe di comportamento, quanto la televisione consentiva una fruizione esattamente antitetica: agendo nell’usualità, s’è posta a propria volta quale produttore di quotidianità, laddove il cinedocumentario – in quanto “cinema” – agiva sull’immaginario conferendo agli eventi, anche reali, un’aura mitica indipendentemente dai criteri estetici della loro ri-presentazione. Anziché luogo di percezione diretta, la sala cinematografica era pur sempre luogo di “compresenza”, di condivisa e rituale fruizione dell’evento; il pubblico del cinematografo, anche quello dei cinedocumentari, era un “pubblico”, mentre quello televisivo un’“utenza”.

Analizzare il “rockumentary” come fenomeno, prima che come genere – considerando in particolare le pellicole prodotte dalla fine degli anni Sessanta alla metà dei Settanta – significa perciò, fatalmente, esaminarne l’omogeneità alla luce di questa crisi di modello (organizzativo, produttivo, operativo, fruitivo), ché l’inevitabile dialettica scaturita da tale crisi ha lasciato segni evidenti. Se dalla fine degli anni Settanta in avanti tale dialettica si sarebbe progressivamente alterata, lo sbilanciamento a favore del nuovo “medium” accentuato e la crisi di modello accelerata, il “medium” televisivo – grazie al costante miglioramento delle proprie tecnologie – è stato prima in grado di avvicinare, poi di eguagliare ed infine superare le possibilità operative del “medium” concorrente (complici le continue, mirabolanti scoperte e applicazioni elettroniche, nonché il virtualmente infinito novero di possibilità).

Quanto al cinema documentario, a mutare è stato il panorama produttivo e distributivo. Prassi ed estetiche mutarono a loro volta. Aumentarono sia la propensione ai consumi che la loro offerta, e la stessa fruizione di avvenimento si fece consumo sino a cortocircuitare, dopo quello di “luogo”, anche il concetto di “evento”. Molti furono i concerti organizzati in funzione della registrazione cinematografica, come in seguito lo furono in funzione della loro programmazione televisiva, alla presenza d’un pubblico non sempre consapevole dell’operazione in atto o addirittura escluso dall’immanenza filmica (ossia non più visibile all’interno del film). Per giungere, da un certo punto in poi, a un normativo recupero testuale della “fiction”, a informare di sé le immagini destinate al completamento sinestetico della musica, secondo logiche in seguito fatte proprie dall’estetica pantografata del videoclip.

Di lì in poi il “rockumentary” come genere cinematografico – la produzione di film destinati alle sale che documentavano e ri-presentavano festival, tournée, concerti rock – s’avviò a una progressiva estinzione. Nel decennio successivo agli anni Settanta la produzione di cinedocumentari rock si è diradata fino ad esaurirsi, sostituita da operazioni affini pensate e prodotte in funzione del piccolo schermo. Il “rockumentary” cessò di essere genere cinematografico per farsi direttamente e completamente genere televisivo. Finendo, nell’onnipresenza e onniscienza virtuali imposte dai nuovi e dominanti media elettronici, col perdere agli occhi del sistema (produttivo, economico e di controllo culturale) ogni ragione di esistere, non essendo più funzionale alla gestione (produttiva, economica e di controllo culturale) del fenomeno rock, destinato ad assumere connotazioni sempre più di consumo.

Durante gli anni Ottanta si sono prodotti parecchi cinedocumentari sul rock, ma il numero di tali produzioni prese tuttavia a diminuire in fretta, progressivamente, in proporzione alla crescita delle possibilità televisive e al pieno controllo del nuovo media sulle conseguenti possibilità estetiche e mediatiche. Basterebbe citare lo spettacolo “Live Aid”, organizzato in beneficenza dal musicista Bob Geldof nel 1985, per mostrare le conseguite possibilità della televisione sul piano mediatico, all’epoca agli inizi e già oggetto di mutamenti, via via destinati a subire perfezionamenti tecnologici non ancora concepibili: tanti mini-concerti in contemporanea tra Londra e Philadelphia, con possibilità d’inserire trasmissioni di altri concerti e collegamenti in diretta con altre località, per un totale incalcolabile di venti ore di trasmissione. Qualcosa che solo l’ipotetica versione integrale dell’intero materiale girato durante certi festival avrebbe potuto eguagliare – ma non superare, per le difficoltà di fruizione cinematografica d’un simile ipotetico prodotto.

Se si considerano le prime trasmissioni “ante litteram” in mondovisione e il pubblico “potenziale” da esse ricoperto, e le si paragona in termini di durata, quantità di materiale musicale documentato per immagini e audience “effettiva” col programma dell’85, si può avere un’idea della rivoluzione mediatico-musicale nel frattempo avvenuta. Rivoluzione che, a propria volta, non s’è arrestata: tesa a celebrarne la ricorrenza ventennale nel 2005, la riedizione dell’avvenimento – ribattezzato “Live 8”, giacché tenutosi in undici paesi appartenenti al G8 di quell’anno – ne fornisce la riprova. Se “Live Aid” non ha rappresentato che lo stadio iniziale del fenomeno, numerosi grandi eventi relativi alla musica rock sarebbero risultati, di lì in avanti, pertinenza esclusiva del “medium” televisivo.

La diffusione delle emittenti televisive, di cui l’americana MTV fu senz’altro quella di maggiore audience, dalla fine degli anni Settanta ha consentito la messa in onda di programmi dedicati al rock, la più parte costituita da videoclip, versione televisiva riveduta dei vecchi “promo” cinematografici. Cortometraggi spesso appositamente girati, in larga parte ottenuti enucleando materiali da film più lunghi tramite operazioni di ritaglio ed editi nelle sale di specifici circuiti, allo scopo di promuovere un gruppo o un artista, o la sua ultima produzione, talora proiettati a complemento di altri film quali riempitivi del programma e altre volte, dopo esser stati cuciti insieme più o meno all’ingrosso, proiettati come spettacoli cinematografici a sé stanti. A una dimensione “corta” del brano musicale, privilegiata dai nuovi orientamenti musicali, è seguito un genere “rockumentary” dedicato alle nuove tendenze, ma perlopiù costituito da successioni di brani uno dietro l’altro, misura e formato del rock show televisivo o cinematografico del periodo immediatamente antecedente.

Questa tendenza fu incoraggiata e fatta propria dalla musica commerciale per intuibili motivi, legati alla maggior facilità di memorizzazione del pubblico di brani più corti rispetto ad altri più lunghi e complessi, alla conseguente maggior possibilità divulgativa dei prodotti musicali, a una loro più agile possibilità di produzione, confezione, smercio. E ad essa s’adeguò con estrema facilità il mezzo televisivo, per il quale una simile restituzione visiva del rock non era mai stato un problema e che ora, grazie al progresso dell’elettronica e delle sue applicazioni, era in grado di effettuare con risultati migliori: sempre più, attraverso specifici programmi e specifiche emittenti, la televisione si diede a diffondere musica rock confezionata per immagini in base a tale formato; col tempo, sempre più s’impose l’abitudine di promuovere dischi visualizzandone i brani di punta in “shorts” destinati alla fruizione televisiva.

Alla fine del “rockumentary”, soppiantato dalla trasmissione in diretta e dall’abolizione di un luogo di condivisione fruitiva, corrispose l’egemonia del videoclip rispetto ad ogni altra forma di visualizzazione musicale relativa al rock. In pratica, risultò dapprima uno straordinario veicolo promozionale, successivamente la “conditio sine qua non” per giungere al più vasto successo; in quest’ottica, considerate le reciproche possibilità di penetrazione e diffusione, non v’è dubbio che il clip garantisse in termini di ritorno commerciale, cioè di promozione sul mercato, risultati infinitamente migliori rispetto al “rockumentary”.

Una volta che l’industria culturale comprese l’importanza dei nuovi media e intuì le possibilità consentite dall’elettronica, una volta concentrati investimenti e ricerche nel settore da parte delle “majors” discografiche e cinematografiche, una volta operatasi la connessione tra queste e le emittenti televisive più diffuse e potenti tramite opportune “joint ventures” e altre forme di scambio, l’industria culturale raggiunse il controllo definitivo dello specifico mercato, controllandone gli accessi. Ma a dispetto di quanto esibivano i “rockumentaries”, il clip documentava poco o nulla, al più mostrando visualizzazioni musicali precedute e seguite da altre di analoga lunghezza e disparato riferimento; e a parte ciò, vi fu sempre meno spazio per il rock alternativo in un sistema divulgativo d’immagini dominato dalla televisione e da un’elettronica i cui prodigi erano riservato dominio del grande capitale produttivo: sempre meno in quanto le produzioni a basso costo nel settore non potevano competere a livello di esiti con quelle più ricche. Quand’anche avessero potuto, l’accesso alla grande distribuzione televisiva era controllato da alleanze economiche interne all’industria culturale, che promuoveva solo quel che appariva funzionale, su cui investiva e da cui era lecito attendersi un congruo ritorno finanziario; quand’anche fossero riusciti ad accedere alla diffusione, si sarebbero infilati in un rosario di prodotti affini, in programmi di ore in mezzo a sterminati altri, dove la possibilità di essere notati dipendeva dal numero di messe in onda – i cosiddetti “passaggi”, naturalmente a pagamento – e dalla collocazione in programmi di videoclip di richiamo.

Non mancarono strutture indipendenti e reti televisive più autonome, che permisero diffusioni di prodotti meno commerciali, e tuttavia – in un panorama che ha visto prevalere il modello di rete commerciale su altri modelli di rete – simili strutture dovettero accettare compromessi o votarsi alla marginalità. Si creò per gli artisti rock una distinzione di mercato, in cui la parola “off” manteneva intatto il proprio storico significato di autonomia produttiva e libertà creativa, peraltro accentuando il senso di esclusione dai grandi circuiti e dai grandi incassi. Era sempre possibile superare la demarcazione per quanti avevano talento e qualità, a patto di collaborare col sistema produttivo, accettare la logica di mercato nella sua interezza e rinunciare a consistenti porzioni della propria autonomia. Il paradosso originale del rock – quello di essere musica antitetica al sistema, avente però bisogno di esso per esser prodotto e divulgato – rimase più insoluto che mai. Il che non impedì – come sempre, d’altronde – l’esistenza di artisti e produzioni alternative, l’insorgere di nuove tendenze e nuove forme espressive.

Il declino del “rockumentary” e il dominio del clipmusicale hanno sanzionato l’abbandono del lungometraggio a favore d’una dimensione breve, ma anche l’abbandono d’ogni pretesa di documentazione dal vero e il trionfo della “fiction”. Dalla fine degli anni Settanta in poi, l’opzione dominante diventò quella di costruire per immagini attorno al brano musicale delle vere e proprie storie, o comunque di visualizzarlo indipendentemente dall’esecuzione, talvolta pure indipendentemente dai contenuti testuali (in termini, cioè, di pura fantasia compositiva).

Dal canto loro, le trasmissioni dedicate ai grandi rock-eventi non avevano più alcuna necessità di offrirne costruite ri-presentazioni, optando per documentazioni più o meno integrali in diretta: in una logica di consumo, l’“hic et nunc” mediatico e le sue implicazioni toglievano interesse alle possibili sintesi a posteriori d’un evento spettacolare. E gli eventi di questo tipo, nel mare magno delle sollecitazioni visive e del proliferare dei palinsesti, in mezzo a centinaia d’altri che ogni giorno ormai si offrivano all’utenza direttamente a domicilio ventiquattr’ore su ventiquattro, in mezzo a ogni altro genere di evento di cui i media elettronici permettevano l’immediata conoscenza, persero l’aura mitica che li permeava, dopo aver perso parecchio del loro significato in termini di cultura antagonista, d’identità giovanile alternativa, di contestazione, di autonomia. In un’era telematica dove ogni evento è ridotto a informazione tra milioni di altre, era la definizione stessa di “evento” a doversi ricapitolare, e in ogni caso, nei vecchi termini di senso, a non riguardare più alcun programma di consumo e intrattenimento.

Tutto ciò ha implicato una trasmutazione del pubblico, in termini fruitivi e di rappresentazione. Destinato alle sale, il “rockumentary” mostrava il pubblico dell’evento a un pubblico che tale avvenimento riviveva, in sedicesimo, con le medesime caratteristiche rituali, ripresentandone riduzioni a sineddoche o visualizzazioni estese, secondo tipologie, intenzioni semantiche, scelte estetiche; a volte lo riduceva ad apparizioni marginali, altre volte concentrava su di esso maggiori attenzioni; in ogni caso, la sua presenza costituiva un simulacro interno al testo filmico, teso a incrementare la possibilità di aggancio virtuale del pubblico cinematografico all’evento stesso. Una volta ridotto l’evento da cinematografico a televisivo, venuto meno il luogo di condivisione della sua ri-presentazione, il pubblico finì per risultare inutile nelle sue ri-presentazioni. Le trasmissioni televisive dei grandi eventi rock, da “Live Aid” in poi, non mancarono mai di mostrare il pubblico sempre e soltanto nella propria globalità, nel suo insieme di mani e teste, braccia e corpi all’occorrenza ondeggianti collettivamente al ritmo di un brano, o altrettanto collettivamente impegnato a cantare in coro assieme alle star sul palco, a far scattare accendini per produrre scenografici mari di fiammelle, ad applaudire e vociare. Non si ricordano però trasmissioni di questo tipo in cui il pubblico venga esaminato, intervistato, al limite inquadrato a campioni singolari, in cui l’obiettivo cerchi di penetrare la massa indistinta a cercarne singoli comportamenti o singole fisionomie. La rockstar è sempre l’unica figura a spiccare; il pubblico è solo ciò che ne giustifica l’apparizione in un luogo e un tempo preciso, apparizione destinata non tanto ad esso quanto a telematiche epifanie avulse dal concetto di spazio e tempo.

Sembrerebbe giustificata l’opinione di alcuni, secondo la quale il rock e l’elettronica hanno di fatto stabilito una tacita alleanza, atta all’edificazione di un supermondo digitale, replica esatta dei sogni, delle fantasie e degli incubi d’ogni fruitore, milioni se non miliardi di fan nel mondo; un’alleanza il cui fine ultimo è dato dall’interconnessione, quasi la creazione d’un mega-ipertesto. I divi del rock risultano sempre più apostoli di un messaggio ideologico, vere e proprie icone che i videoclip rendono simili a eroi del fumetto e dei “cartoons”, simulacri di un passaggio (quello all’elettronica multimediale di consumo) destinato a cambiare non tanto la percezione del rock, ma la percezione della realtà “in toto”. Il principio della frammentazione (fruitiva, compositiva ed esecutiva; sensoriale, percettiva e sinestetica; musicale, cinematografica e pubblicitaria), man mano si è replicato su scala virtualmente infinita, al punto da omogeneizzare eventi e spazi pubblicitari, filmati a contenuto sociale e apparizioni divistiche, appelli umanitari ed altro ancora, in un’interconnessione che tutto uniforma e appiattisce.

Altresì, la novità ha coinciso con la diffusione dell’evento. Se all’inizio, sovente, le località in cui avevano luogo i concerti erano collegate come le emittenti radiofoniche che li trasmettevano, oggi l’evento è mandato in onda, in diretta, sui siti web ad esso dedicati, consentendo virtualmente a milioni di persone di essere spettatori, certo, ma pure d’interagire, scambiarsi opinioni sul concerto, discutere di musica e dei temi intorno al quale è costruito l’evento (musicale nello specifico, ma non solo). In sostanza, oltre che vedere un concerto, è possibile inviare messaggi agli artisti, inoltrare domande, seguire le conferenze stampa, leggere i documenti prodotti dalle organizzazioni impegnate nelle svariate cause che l’evento promuove. Qualcosa ancora una volta d’inedito, che pone sempre più nuove riflessioni circa le possibilità del futuro.

Se la novità s’è allargata a sviluppi e progressi d’impensabile realizzazione nel trentennio scorso – culminata con la diffusione di programmi e “file” informatici appositamente dedicati alla musica, che hanno reso possibile la duplicazione a distanza di brani o video musicali mediante la connessione – oggi Internet è il privilegiato canale di fruizione degli spettacoli rock. C’è da scommettere che, a breve, si possa assistere a vere e proprie Woodstock telematiche: il che imporrà ulteriori slittamenti e aggiustamenti di senso relativi alle concezioni di “luogo”, “evento”, “fruizione”, “trasmissione”, “partecipazione”. Quale potrà essere il ruolo del cinema in tutto questo, quali nuove forme di sinergia si svilupperanno con esso, lo stabilirà il Tempo.

In chiusura, chi scrive desidera dedicare queste righe al regista Donn Alan Pennebaker, eponima firma del genere “rockumentary”, scomparso la scorsa estate.

“A IDADE DA TERRA”:

IL TESTAMENTO DI GLAUBER ROCHA

di Giovanni Ottone

“A Idade da Terra”, il film testamento del maestro del cinema brasiliano Glauber Rocha (1939 – 1981), presentato in concorso alla 37. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia del 1980, fu considerato da molti critici, dopo quella prima proiezione, un’opera confusa ed irrisolta. Venne invece giudicato una lezione di cinema moderno e fu fermamente difeso da personalità quali Michelangelo Antonioni, Fernando Birri e Renzo Rossellini. Il film venne escluso dai premi e Glauber inscenò una clamorosa contestazione contro la direzione del Festival e la Giuria, denunciandone la possibile collusione con il sistema di potere di Hollywood e la preferenza per un cinema accademico e “pre-psicanalitico”. Il film costituisce un tentativo coraggioso ed eccessivo di sintesi vigorosamente e costantemente metaforica, essendo lontano dalla tentazione naturalista ed estraneo a qualsiasi visione illuminista. Contemporaneamente è un’immersione nella frammentazione e nella molteplicità della vita e dell’esperienza sociale brasiliana. Si può ipotizzare che Glauber abbia cercato il dialogo con maestri quali Eisenstein, Welles, Visconti, Buñuel e Godard. Nella sua ansia protesa ad una rappresentazione drammatica ed “epico – didattica”, sviluppa un’operazione esplosiva di de-costruzione della realtà e della drammaturgia classica, mescolando generi diversi: il documentario, la rappresentazione allegorica, lo sperimentalismo ed il manierismo che rammentano il melting pot dell’Udigrudi (deformazione ironico – nazionalistica dell’underground americano), ecc. Combina spazi fisici e scenari diversi: Brasília, l’interior del Brasile, Rio de Janeiro e Salvador de Bahia.

Pur essendo un film non narrativo e visionario, si può sinteticamente enunciarne il percorso attraverso le definizioni stesse che ne diede Rocha: “Nel film vi sono 4 diversi Cristo che poi sono i 4 Evangelisti, trasfigurati nei 4 Cavalieri dell’Apocalisse. Il Cristo Militare, capo e redentore dell’impero portoghese (Tarcísio Meira); il Cristo Nero, profeta politico ed intellettuale rivoluzionario (Antônio Pitanga);il Cristo Terrorista, il cangaceiro schizofrenico (Geraldo Del Rey); il Cristo Pescatore, simile al Cristo classico, che parteggia per il popolo lavoratore (Jece Valadão)……”; “Vi è una lunga marcia di personaggi in lotta contro Brams (Maurício do Valle che rappresenta il potere in tutte le sue forme metafisiche, metaforiche e anche realistiche. Egli è Cesare e anche Dio e il Diavolo”……; “La resurrezione di Cristo nel Terzo Mondo provoca un rovesciamento totale: la crocifissione di Cesare-Brams da parte di Cristo Terrorista suo figlio”. Esistono anche alcuni personaggi femminili principali: la Regina delle Amazzoni che poi diventa la Maddalena convertita, agitatrice politica, militante di strada e profeta e quindi il Cristo femminile (Norma Bengell); la Regina del Carnevale e Regina del Terzo Mondo, ispirata a Cleopatra (Ana Maria Magalhães); la Musa Bionda, moglie di Brams (Danusa Leão). Nel film la morte si sostanzia in Brams, figura di conquistatore capitalista, mescolanza di Cesare e Faust, che afferma il suo potere in un Paese periferico, di fronte ad un’élite locale debole e divisa la quale evoca vanamente un presunto passato glorioso…..”.

“A Idade da Terra” presenta varie parabole, con digressioni e ripetizioni, ma la metafora più potente è l’immagine biblica di un popolo, schiavizzato dallo sfruttamento imperiale, che edifica grandi tumuli. È un riferimento all’architettura monumentale di Brasília e rappresenta la sfiducia dell’autore rispetto allo spazio urbano. In contrapposizione Glauber inneggia all’energia popolare della nazione periferica. Seppure in forma frammentaria, squilibrata e contraddittoria, in una visione messianica della storia, ripone la speranza in un messaggio evangelico di rigenerazione della umanità, in un momento di crisi dell’Impero, e quindi di liberazione dell’oppresso attraverso la riappropriazione di un simbolismo sacro, altro rispetto a quello della gerarchia religiosa dominante. Quindi la vita trova il suo riferimento nella mitologia popolare, nella festa di strada, surreale e visivamente esuberante, nel carnevale, nella processione e nell’energia del rito che riunisce il popolo e si contrappone al progresso borghese. È una visione totalizzante, politicamente ambigua e precaria ed ingenuamente arcaizzante e nazionalista. Glauber, ansioso di marcare il suo ritorno in Brasile, dopo il complicato esilio, esprime l’esigenza di rappresentare il Paese come formazione sociale dotata di energia nelle manifestazioni di massa ludiche e religiose, ma soffocata da una classe dirigente anemica e dalla dominazione imperialista esterna. È una ricapitolizzazione storica che procede attraverso un’accumulazione di elementi e cerca di evidenziare, in forma delirante e provocatoria, una speranza, ma non delinea una nitida visione del presente.

“A Idade da Terra” è assolutamente straordinario a livello stilistico e tecnico. Glauber sviluppa creativamente una varietà incredibile di movimenti della cinepresa, in particolare i piani sequenza. Inoltre sperimenta un montaggio antinaturalistico che definisce “montaggio nucleare”, caratterizzato dal rifiuto di simmetrie e concatenazioni. Non si preoccupa della comunicazione classica, dell’esposizione tradizionale e di un linguaggio coerente delle immagini. È interessato al ritmo, al colore, ai gesti e ai suoni. Un altro elemento peculiare è la drammatizzazione sonora. Nel film vi è un totale sovvertimento dei concetti e degli standard tecnici riguardanti il suono. Glauber impone di includere suoni tecnicamente inferiori o intenzionalmente distorti, considerandoli poetici. Vi è un contrasto violento tra segmenti in cui prevale il silenzio ed altri saturi di suoni. Quindi si nota la predilezione per la rottura musicale esplicita ed il rifiuto della cosiddetta “musica di fondo”. Per concludere si può affermare che “A Idade da Terra” è un’esperienza visiva e sonora dove l’occhio dello spettatore, scorrendo sulle scene e sulle azioni che avvengono in successione simultanea, ne riordina la sequenza.

“Anabazys”(2007), di Joel Pizzini e Paloma Rocha, presentato alla 64. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia del 2007, è un documentario molto interessante e suggestivo. Non è un resoconto storico né un tributo, ma piuttosto un’indagine emozionante sulle motivazioni estetiche e politiche di Glauber nella fase febbrile di realizzazione di “A Idade da Terra”. Ricostruisce, con un percorso originale e creativo, la genesi, le fasi di rodaggio sul set, il montaggio, l’esibizione e la risonanza del film, esplorando anche i preconcetti che lo esclusero dal circuito cinematografico. Anabasis, parola che in greco classico significa marcia verso l’interno di un Paese, allude al titolo dato dallo stesso Glauber ad una delle prime versioni della sua sceneggiatura originale del film. Non è un tradizionale making of dell’opera di Rocha e non ha una struttura lineare. È composto da 11 nuclei autonomi che riguardano le posizioni politiche del regista sul regime militare nella fase di abertura e il processo esecutivo del film, vale a dire la concezione, l’interpretazione, i costumi, il “montaggio nucleare”, la colonna sonora (eseguita dal vivo durante lo stesso rodaggio) e la polemica provocata dal film alla Mostra Biennale di Venezia del 1980. Le denominazioni delle suddette sezioni del film sono le seguenti: anabasi; alba; la nascita della terra; metodo; personaggi; allegoria; luci del Terzo Mondo; suoni della Terra; trabicolado psicodélico; estetica del sogno; il Leone di Venezia. Nel documentario vengono mostrate scene di “A Idade da Terra”, ma anche scene inedite tratte dalle 60 ore di materiale rinvenuto, non utilizzato nel montaggio finale del film.

Il filo conduttore è quindi la narrazione in prima persona di Glauber, le sue molte “voci” e l’espressività delirante che scandiva la sua regia. Rocha entra nel suo film, attraverso dialoghi inediti con gli attori e i tecnici ed esprime anche pensieri e riflessioni visionari, estetici e politici, sulla storia e sul cinema del suo Paese. Pizzini e Paloma Rocha si sono avvalsi di testimonianze ed interviste di attori come Tarcísio Meira e di tecnici come il montatore Ricardo Miranda e i tecnici del suono Roberto Leite eOnélio Motta che hanno lavorato in “A Idade da Terra”, ma anche di amici e collaboratori di Glauber, come Gustavo Dahl, João Ubaldo Ribeiro e Odete Larae degli eminenti critici cinematografici brasiliani Ismail Xavier e Ivana Bentes. “Anabazys”è quindi un film che si colloca sotto un altro film, che ne ricrea la memoria della produzione, proponendosi di ampliare la percezione di quel “cinema spaziale” proposto da Glauber, che diventa attore della sua storia, all’apice del processo di rottura e rivoluzione del linguaggio cinematografico.

SAGGI

ROBIN WILLIAMS. IL RISVEGLIO DELLA LEGGEREZZA

di Roberto Lasagna

“In realtà era uno psicopatico totale, probabilmente un serial killer. Ma era il personaggio più dolce, simpatico e chiacchierone che avessi mai incontrato. Mi fece ridere sino alle lacrime”. A parlare così di Robin Williams è il regista Terry Gilliam, che si appresta a girare La leggenda del re pescatore (The Fisher King, 1991), un film in cui ritrova l’interprete di Mork e Mindy il quale, a detta di Gilliam, aveva già “salvato” il regista regalando dialoghi improvvisati e una generosa interpretazione per Le avventure del barone di Munchausen (The Adventures of Baron Munchausen, 1988). Per il nuovo incontro con l’attore diventato nel frattempo una star del cinema grazie a Good Morning, Vietnam (id. 1987) e L’attimo fuggente (Dead Poets Society, 1989), Gilliam sceglie un script di Richard La Gravenese che porta il fantasy medievale arturiano nella realtà americana dei primi anni Novanta, dimensione urbana segnata da egoismo ed accentuata emarginazione sociale. Il film, che diverrà tra le consacrazioni dell’estro creativo Williams, è il bizzarro contenitore della singolare natura del periodo. Commedia su due amici improbabili e, al contempo, elaborazione del lutto dagli echi tragici, La leggenda del re pescatore ha il dono della leggerezza irresistibile, nella descrizione del rapporto compensatorio e reciprocamente terapeutico tra due individui che si nutrono della loro relazione e cercano un senso al loro cammino. Jack Lucas, con il volto e la parlata sicura di Jeff Bridges, è il deejay compatto che si trova da un giorno all’altro per strada, cacciato dalla radio per aver incoraggiato uno dei suoi spettatori a sparare sulla folla; Parry, vagabondo di strada convinto di essere incaricato a trovare il Santo Graal, è un delirante ometto perseguitato da un sinistro cavaliere di fuoco, in realtà un insegnante di storia divenuto “Parry” dopo che sua moglie è stata uccisa nella sparatoria provocata dallo stesso Lucas. Secondo lo sceneggiatore, il film doveva aiutare ad illustrare l’egoismo rampante nell’era di Reagan, ma l’ispirazione arrivò anche da un libro dell’analista junghiano Robert A. Johnson intitolato “Cosa vuol dire essere uomini”, dove l’autore affronta la mente maschile attraverso figure mitologiche come il Re pescatore, personaggio mortalmente ferito che non può morire, che guarisce soltanto quando un pazzo innocente si presenta alla sua corte e pone una certa domanda. Quel pazzo innocente è il professor Henry Sagan, che presta a Robin Williams il pretesto per dare volto a un giullare disposto a mettere in luce la parte innocente e più fragile di noi, con la fiducia che ci proietta in avanti, verso il futuro dell’immaginazione, contro una visione paralizzante del sapere, quella rappresentata nel film dal personaggio di Bridges, che nega la necessità di una redenzione, trovandola poi però nella solidarietà verso Parry che gli consentirà di esplorare una parte preziosa di sé. Ed è per Williams, che ha appena lasciato il ruolo di mentore uscendo di scena ne L’attimo fuggente, una sfida come attore e uomo di spettacolo: affrontare la parte dell’individuo che si maschera e con le menzogne si fa scudo nei confronti di verità sgradevoli. Dopo l’indiavolato commentatore Cronauer che galvanizzava il risveglio delle truppe in Good Morning, Vietnam, l’inarrestata processione di personaggi improvvisati trova una condensazione spazio-temporale nel personaggio di Parry, come lanciato sopra il filo sottile della rimozione: uno psicolabile che ha dimenticato fatalmente l’origine del suo trauma.

Parry, come Williams, sembra recitare barcamenandosi, senza guardare la parte negativa dell’esistenza. Eppure Parry permette a Williams, con l’intuizione immaginifica di Gilliam, di liberare l’istrionismo dell’attore mostrando la complessità del suo personaggio, tanto che il regista avrebbe ricordato: “Toccava qualcosa dentro di lui. Era un comico, e tutti i comici vogliono essere Amleto, si sa. Vuoi dimostrare che non sei solo un pagliaccio, che dentro quel pagliaccio c’è una profondità, un’oscurità. E soffri. E penso che tutti i comici finiscano sempre per scrivere la loro autobiografia, nel tentativo di dimostrare quanto hanno dovuto soffrire nella vita”. Gilliam coglie benissimo Williams, a tal punto che le sue affermazioni non verranno smentite dai successivi lavori dell’attore, il quale sarà un redento uomo d’affari e smemorato Peter Pan in Hook (id., 1991) di Steven Spielberg, nonché un padre divorziato con un bisogno smisurato dei suoi figli in Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre (Mrs. Doubtfire, 1993) di Chris Columbus. Sul set de La leggenda del Re Pescatore, Williams dà prova al fascinoso Jeff Bridges di non essere soltanto un impenitente battitore libero della parola, ma un interprete capace di delicatezza e sensibilità. La sintonia sul set si esprime nel film con il progressivo e rapsodico trasalimento del mondo emotivo dell’uno nella vita dell’altro personaggio. Uno svelamento dietro le maschere inavvertite come tali dai protagonisti, le cui vite si mescolano in un disegno mirabolante della solidarietà. Se c’è una commedia d’autore nella Hollywood dei primi anni Novanta, questa è propriamente La leggenda del re pescatore che mescola e confonde, assieme alle vite dei protagonisti, i canoni della commedia statunitense con le ruspanti esigenze delle corde stilistiche più personali di Terry Gilliam. Il talento visionario e l’energia narrativa dell’autore trovano il cuore di senso nell’appoggio che i due personaggi si scambiano. Tutta l’epica di un mondo medievale ritrovato nelle polveri dei contesti metropolitani si aggroviglia attorno alla vicenda del DJ che cambia lavoro e vita dopo essersi sentito responsabile di un delitto a causa della sua abituale arroganza, trovando una svolta nella figura del barbone che lo salva assieme ai suoi colleghi dopo che una sera viene aggredito da due ragazzi pronti ad ucciderlo. L’amicizia che nasce tra Lucas e Parry significa anche redenzione e riparazione, desideri che il DJ pentito e divenuto gestore di un negozio di videocassette avverte nei confronti di chi lo ha aiutato con un un gesto di lealtà lontano dalle sue abitudini. Il narcisista e il barbone pieno di tenerezza proiettano lo spettacolo in una fiaba scritta con meticolosa bravura, dove si fondono con armonia incubi, sogni, nel segno di un realismo drammatico che Gilliam altrove non padroneggia sempre con esiti altrettanto felici. Il posto del sentimento si esprime anche con il corteggiamento, stralunato ed irresistibile, che Parry rivolge alla stralunata Lydia (Amanda Plummer), alter-ego femminile della sua sbadataggine surreale. Williams, fluviale mattatore, qui pone il suo lavoro al servizio del comprimario Bridges che bilancia, recitando con tono di complicità, il graduale interessamento del cinico nei confronti del barbone delirante ma umanamente disarmante.

La solidarietà sociale così evadente nello spirito del film si esprime nella loro amicizia, in cui Williams, allucinato e messianico condottiero metropolitano, convince a un certo punto il suo scettico amico a condividere la sua fede folle, a dar spazio all’immaginazione; che in lui è scoperta dell’amicizia, della reciprocità, ma anche il riconoscimento di una necessaria liberazione la cui lezione di vita passa attraverso il progressivo mettersi a nudo. Il copione richiedeva che, allo Sheep Meadow di Central Park, Parry e Lucas si spogliassero, senza veli per affrontare insieme l’incoraggiamento ad essere liberi, come succede anche nella sequenza conclusiva del film. Una gioiosa innocenza che è quando Parry induce in Lucas, il quale ha sicuramente bisogno di ritrovare se stesso così come Parry ha bisogno di un amico che lo accompagni durante la sua scorribanda elettrizzata sul terreno dell’utopia. Tra chi vive il torpore e chi necessita di essere ridestato sui terreni dei significati condivisi, inevitabilmente Robin Williams è in questo periodo della sua vicenda artistica e professionale l’attore cinematografico che meglio incarna una raffigurazione del cuore pulsante dell’umanità, come avrebbe sottolineato sul “Chicago Trubune” Dave Kehr all’uscita del successivo film interpretato Williams, quel Risvegli (Awakenings, 1990) “il cui fascino poggia sulla sua capacità di proiettare sensibilità e compassione fino al punto in cui queste qualità sfociano nella demagogia”. Film che invece, per Robert Ebert il quale aveva accolto molto duramente L’attimo fuggente, è addirittura: “una delle migliori interpretazioni di Robin Willams, pura e incontaminata, senza le spumeggianti distrazioni che aggiunge a volte, senza gli sketch non richiesti”. Morale: Willams non avrebbe vinto alcun oscar né per La leggenda del re pescatore né per Risvegli, come saggiamente avrebbe presagito Gilliam: “Era così fiero della sua interpretazione in Risvegli. Ma gli dissi: ‘Rob, non vincerai mai. Ti mancano tutti i tic e le smorfie di De Niro. Quelli che vincono sono quelli con più tic”.

Nell’adattare per lo schermo il saggio del 1973 del neurologo Oliver Sacks, il regista Penny Marshall si affida alla sceneggiatura di Steven Zaillian e dà corpo, con Risvegli, a un film zuccheroso, condito degli stereotipi del cinema ospedaliero in salsa hollywoodyana, in cui il virtuosismo manifesto di Robert De Niro deve colpire a tutti i costi ed è nettamente sbilanciato rispetto alla misura di Williams che invece regala qualche nota di controllata umanità ad un contesto sensazionalistico. Williams, cui è affidato il ruolo del medico ispirato al vero lavoro di Oliver Sacks al Beth Abraham Hospital del Bronx, deve aver avuto buon prova di sé nell’affrontare un ruolo drammatico, proprio quando nessuno lo considerava un attore di tale capacità e poteva facilmente temere il confronto con Robert De Niro.

A Williams andò dunque il personaggio del medico che curò i pazienti sopravvissuti a un’epidemia di encefalite letargica, una malattia che li riduceva a uno stato catatonico, pur lasciandoli anche coscienti. Attraverso la somministrazione del farmaco L-Dopa, solitamente usato per il Parkinson, Sacks ottenne di rianimarli, di portarli letteralmente in vita, seppure soltanto per una stagione. I personaggi che si risvegliano alle pratiche quotidiane, che mangiano, camminano, sorridono e parlano dopo anni o mesi di catatonia, sembrano rievocare l’importanza del “cogli l’attimo” evocato dal professor Keating e Williams, che aveva paura che De Niro potesse metterlo in ombra, in realtà aveva scelto di prendere parte ad un film vicino alla sua sensibilità, non lo intimoriva il ruolo al confine tra ironia e serietà, secondo una modulazione che sarebbe stata oltremodo più accentutata, sul versante clownesco, soprattutto in Patch Adams (id.) del 1998. Laddove il risveglio è un’esortazione urlata alle truppe di Good Morning, Vietnam, oppure l’evocazione del professor Keating de L’attimo fuggente – film che racconta anche la storia di un giovane che vorrebbe fare l’attore, incapace di ribellarsi, ovverosia di ridestarsi, al cospetto di un padre severo che pretenderebbe che il figlio si dedicasse a una carriera più stabile – e ancora, dove il risveglio è quello reciproco dei due interpreti speculari de La leggenda del re pescatore in cerca di un senso nel loro smarrimento, i “risvegli” di Penny Marshall sono l’occasione per un confronto di attori che per Williams rappresenta però soprattutto l’opportunità per lavorare a fianco con lo stesso Sacks, operatore del settore medico intelligentissimo, compassionevole e gentile, uomo libero laureato in medicina a Oxford, appassionato di motociclette, sollevatore di pesi e autostoppista, vero ribelle che permise all’attore di studiare le riprese private realizzate in prima persona mentre curava i pazienti encefalitici fuoriusciti dallo stato catatonico anche solo per pochi istanti. Fuori dal significato metaforico del “carpe diem”, per Williams si trattò dell’occasione per dare una misura nuova al suo lavoro, per riflettere sulla millimetrica densità interpretativa della componente attoriale, per divagare su quella “magia” della vita che si esprime al mondo anche attraverso la fisiognomica del volto. “Sembrava di guardare qualcosa che a prima vista è morto, ma attraverso cui traspare ancora la mente e lo spirito umano”. Sacks si rivolgeva ai malati cui era stata somministrata L-Dopa, diceva loro “guarda” e loro di colpo, per un attimo, ritornavano. Questa fiducia nella terapia è in realtà fiducia nella presenza delle persone, che puntualmente poi si immobilizzavano di nuovo, ma potevano ridestarsi. Una fiducia nel risveglio, nella possibilità di ridestarsi. Ed è con questa fiducia che Williams, tra le star più affermate dei primi anni Novanta, inanella film senza sosta, alternando successi a flop che passano quasi inavvertiti, secondo una traiettoria che sarebbe troppo facile vedere calcolata nel minimo dettaglio. Senza l’incessante rincorsa dei “risvegli”, in film più o meno centrali, non avremmo avuto gli alti vertiginosi della sua carriera. Senza alcuni film minori e apparenti “passi falsi”, avremmo avuto di sicuro meno sperimentazioni rischiose e meno riuscite.

Un passo falso non è di certo Hook, film dagli esiti sotto tono ma rivalutato con il tempo dai suoi più scrupolosi esegeti, in cui Williams collabora in uno dei momenti più tesi e autobiografici del cinema spielberghiano. Mentre l’atmosfera dei romanzi di James Matthew Barrie è al centro del racconto, il cineasta immagina un sequel delle avventure di Peter Pan coadiuvato delle idee di Nick Castle e James V. Hart, ma soprattutto sceglie come protagonista del suo Peter Pan per il grande schermo da settanta milioni di dollari proprio Robin Williams, attore che per il cineasta raffigura al meglio lo spirito di Peter così come Richard Dreyfuss è dichiaratamente il suo alter-ego riconosciuto.

Per Steven Spielberg si tratta del primo film in cui si trova coinvolto in un progetto che non parte in prima istanza da lui; nondimeno, Hook è il veicolo per proporre una precisa volontà autoriale, in cui la cavalcata tra il sogno e il reale produce un’opera fantasy rivolta ad un pubblico adolescente sebbene si parli agli adulti, a cui si intende ricordare che l’esistenza è un’avventura straordinaria. E l’adulto Robin Williams è il tramite per modulare il racconto spielbeghiano rivolto al dialogo tra padre e figlio, con tutte le paure che derivano dalla disgregazione della famiglia e dal fatto stesso di crescere. Con il cuore rivolto a Frank Capra (l’immaginazione di una realtà altra) e a Fellini (il passato dai contorni mitici), Spielberg con Hook crea un contesto appesantito dalla concezione spettacolare ancora pachidermica, che salvaguardia solo a tratti un cuore vibrante, un segreto di leggerezza racchiuso nel pensiero felice che permette di vincere la paura di volare. Paura ed equilibrio sono al centro del lavoro del cineasta, che in Williams individua l’uomo impietosamente soggiogato dal ticchettio del tempo. Questi è Peter Banning, avvocato in carriera che trascura moglie e figli per il lavoro; egli accusa il figlioletto di non crescere ma è lui in realtà ad essere cresciuto troppo in fretta, a tal punto di aver dimenticato di essere il vero Peter Pan. Durante un viaggio a Londra (sul volo che epifanicamente si annuncia della “pan am”) i suoi figli vengono rapiti da Capitan Uncino (Dustin Hoffman) mentre la nonna Wendy (Maggie Smith) gli rivelerà il segreto importante della sua vita: lui è Peter Pan ma con il tempo ha dimenticato di esserlo, dedicandosi a un’esistenza priva di immaginazione. Grazie a Trilli (Julia Roberts), Peter verrà trasportato verso l’Isola che non c’è dove potrà salvare i suoi figli. L’immaginazione al potere è qualcosa che per Peter Banning suona strano, eppure dovrà ricredersi. Le aspettative dei figli e le effettive risposte dei genitori creano un contrasto che sbilancia le esistenze generando scompenso, nella disarmonia che si palesa tra il principio del piacere e il principio di realtà. Alla dittatura del tempo è ben allineato Capitano Uncino, cui Dustin Hoffman restituisce una caratterizzazione del cattivo di sontuosa prestanza: tanto Uncino è pensante e lucidamente consapevole del suo ruolo cinico, tanto Peter Bannie è svagato e privo di reale dimensione tragica. Quest’ultimo, nella personificazione di Robin Williams, è davvero una figura di leggerezza che vive di proiezioni altrui: l’amore di Trilli, che strappa un bacio dichiarando il suo sentimento impossibile, quello eterno di Angela Moira Darling, quello dei “bimbi perduti” che ripongono in lui la promessa di una figura paterna che Uncino, luciferinamente e in modo surrogato, finisce per incarnare per i veri figli di Peter, quando questi dedica loro le irresistibili lezioni su come i genitori odino i propri figli. La musica di John Williams – l’altro Williams di Hook – accompagna con note wagneriane l’ascensione di Peter verso la consapevolezza di potere volare nell’isola che non c’è. Un’universo parallelo, dalle scenografie sontuose e dalle atmosfere retrò, dove un certo idealismo pedagonico trova nei volteggi di Robin Williams – che per la parte perde anche nove chili – il terreno immaginario propizio, in ultima analisi, per un racconto sul tema dell’abbandono, da se stessi e a se stessi, nell’orbita di una lezione disneyana modulata sui temi della disgregazione della famiglia; aggiornamenti che appartengono tanto a Spielberg quando al Robin Williams di Mrs Doubtfire e di altri film che faranno seguito.

BREVE ABC BELLOCCHIANO:

AUTOBIOGRAFIA-BOBBIO-(FARE)CINEMA

di Roberto Baldassarre

Marco Bellocchio, nato a Bobbio il 9 novembre 1939, esordì nel 1965 con l’arrabbiato lungometraggio“I pugni in tasca”, massima espressione di una fugace nouvelle vague italiana. Marchiato da questo furente esordio come un arrabbiato, a cui seguirono per almeno un decennio altre feroci pellicole contro le istituzioni, il suo tono con il passare degli anni si è lentamente addolcito, benché la stoccata verso la società permanga tagliente. Come lui stesso ha confermato, questo percorso di cambiamento è stato anche per merito delle analisi collettive di Massimo Fagioli, con cui ha collaborato in modo stretto in tre pellicole (“Diavolo in corpo”, “La condanna” e “Il sogno della farfalla”). Le sue pellicole, sin dall’esordio, raccontano la realtà italiana con piglio grottesco, come già confermano i cognomi di molti personaggi, che sono allegorie del loro comportamento. Nella sua corposa carriera è possibile mettere in rilievo un breve ABC, composto da tre argomentazioni che alimentano il suo cinema: Autobiografia – Bobbio – (Fare) Cinema. Tre elementi che nelle ultime due decadi si sono amalgamate con frequenza.

AUTOBIOGRAFIA

Un elemento fondamentale dell’opera di Marco Bellocchio è lo spunto autobiografico. Spesse volte viene trasfigurato, ad esempio utilizzando un alter ego o delle metafore, e altre volte si manifesta esplicitamente, per esempio quando si mette in scena lui stesso. Già ambientare una storia a Bobbio comporta inevitabilmente un avvicinamento tra la finzione cinematografica e la vita vissuta. “I pugni in tasca” (1965), suo fulminante esordio nel lungometraggio, era ambientato nel borgo natale e, in particolare, nella casa di famiglia.

Tale particolare scelta, che fu dettata per semplici motivi di budget, era una trasfigurazione della sua rabbia contro l’istituzione familiare. Benché il nucleo è una famiglia benestante piacentina, l’arrabbiato pugno è contro l’istituzione in generale (che successivamente si perpetuerà con altre istituzioni classiche: scuola, corpo militare e chiesa). La vera realtà e il vero astio autobiografico appaiono nel film nelle uscite di Ale (Lou Castel) e di sua sorella Giulia (Paolo Pitagora) nel borgo natio. Il mirino registico è lo stesso occhio di Bellocchio, quindi senza ricostruzioni, che inquadra Bobbio come un paese agricolo, gretto e asfissiante. Questa rabbia autobiografica sarà messa in scena anche in “Nel nome del padre” (1972), e il pensiero di Bellocchio si scinderà in due personaggi: nel nevrotico e succube studente Franco (Aldo Sassi) e nel sicuro e pragmatico Angelo Transeunti (Yves Beneyton), che sfida schernendola l’istituzione scolastica. La funzione di un alter ego, però, sarà più forte e meno sfumata in tre opere successive, che a loro modo mostrano a tappe lo stato psichico di Bellocchio: “Il gabbiano” (1977), “Gli occhi, la bocca” (1982) e L’ora di religione (2001). Ne “Il gabbiano”, trasposizione televisiva dell’omonima pièce di Anton Checov, il personaggio del giovane drammaturgo Konstantin (Remo Girone) rappresenta la sua insoddisfazione di autore, frustrato da una madre “diva” e con l’opinione di aver realizzato solo opere mediocri. In “Gli occhi, la bocca” l’elemento autobiografico è alla base della storia, cioè il suicidio del fratello gemello, e Giovanni Pallidissimi (Lou Castel) è l’alter ego cinematografico di Bellocchio, che non a caso ha scelto il protagonista de “I pugni in tasca”. Infine, in “L’ora di religione” Ernesto Picciafuoco (Sergio Castellitto) è una variante, non tanto camuffata, del regista stesso. Con quest’opera Bellocchio affrontava l’uscita dal nucleo familiare (e il giudizio sulla figura materna) con un piglio rilassato, senza matricidio o profondi rancori. La corrispondenza tra Bellocchio e l’illustratore Picciafuoco è anche data dai quadri e dai disegni che appaiono nel film, che sono stati realizzati dello stesso regista.

Di altro tenore sono le opere in cui Bellocchio mette in scena se stesso. Se in “Matti da slegare” (1975) e “La macchina cinema” (1978) è semplicemente Marco Bellocchio regista dentro l’inquadratura, in “Vacanze in Val Trebbia” (1980) è se stesso, ma allo stesso tempo “recita” Bellocchio. Questo documentario, girato a Bobbio e dintorni, è stato realizzato come un filmino familiare, in cui l’autore (che aveva cominciato l’analisi collettiva) accompagnato dalla moglie Gisella e il figlio Pier Giorgio, riflette sulle sue radici natie, ed è pensieroso se reciderle definitivamente per affrontare una nuova vita personale e cinematografica (“Gli occhi, la bocca”, benché è una autobiografia trasfigurata, non venne girata a Bobbio).

Gli aspetti autobiografici, però, possono anche restare in bilico, cioè veri ma esposti in modo cinematografico. In “Sorelle Mai” (2010), prolungamento del precedente mediometraggio “Sorelle”, Bellocchio mette in scena la storia delle sue due sorelle e vi affianca una storia di finzione con attori cinematografici, e come ponte tra i due mondi (reale e fittizio) c’è il personaggio di Elena (Elena Bellocchio). Tra l’altro, in “Sorelle Mai” c’è un perfetto connubio artistico tra Autobiografia – Bobbio – (Fare) Cinema, perché oltre a trattare un argomento autobiografico e con alcuni attori del nucleo famigliare, la pellicola è stata girata a Bobbio e realizzata attraverso Fare Cinema (oltre a contenere alcune sequenze de “I pugni in tasca”). “Sangue del mio sangue”, pellicola di “genere”, nel suo tessuto cinematografico di finzione contiene anch’esso qualche elemento autobiografico. Le due vicende, distanti di secoli, sono ambientate a Bobbio; la storia del suicidio del fratello gemello di Federico Mai è una trasfigurazione del suicidio del gemello di Bellocchio (già affrontato in “Gli occhi, la bocca”, ma secondo lo stesso regista non fu soddisfatto di quel risultato); Pier Giorgio ed Elena, fratelli nella realtà, interpretano i due fratelli nella Bobbio odierna.

Rimanendo nell’ambito autobiografico, una menzione a parte riguarda l’utilizzo dei membri della propria famiglia. Se ne “I pugni in tasca”la famiglia aveva collaborato dall’esterno, finanziando la pellicola, nelle successive opere il regista piacentino coinvolge i propri parenti anche come attori. Innanzi tutto Bellocchio si è fatto affiancare dalle compagne, che vanno anche a segnare dei cambi stilistici/emotivi nella carriera del regista: l’impegnata Elda Tattoli (“I pugni in tasca”, “La Cina è vicina” e l’episodio “Discutiamo, discutiamo”); la tradizionale Gisella Burinato (“Nel nome del padre”, “Il gabbiano”, “Vacanze in Val Trebbia”, “Salto nel vuoto”); la montatrice Francesca Calvelli, con cui collabora e vive sin da “Il sogno della farfalla”. Ci sono poi le sue sorelle (Elena Bellocchio, Maria Luisa Bellocchio e Letizia Bellocchio) che compaiono in “Sorelle mai” e in alcuni cortometraggi di Fare Cinema, e i suoi due figli, Pier Giorgio ed Elena. Se Pier Giorgio nelle pellicole del padre ha interpretato ruoli totalmente di finzione, escludendo “Vacanze in Val Trebbia”, “Sorelle mai” e qualche cortometraggio, Elena ha praticamente interpretato sempre se stessa. Esordì nel cinema paterno con il cortometraggio di Fare Cinema a lei dedicato, “Elena” (1997). Successivamente interpretò ruoli adatti alla sua età (bambina senza nome in “L’ora di religione” e in “Buongiorno, notte”), e fu nuovamente se stessa nelle successive opere paterne: “Sorelle”, “Sorelle Mai”, “Sangue del mio sangue” e nel corto “Per una rosa”.

BOBBIO

Bobbio è il nucleo d’origine, dove tutto ebbe inizio. È un piccolo comune situato nella provincia di Piacenza, nell’entroterra italico. Luogo al principio odiato e alla fine accettato dopo un lungo percorso di analisi. Bobbio è divenuta nota cinematograficamente, attraverso differenti tappe psicoanalitiche distanti di anni, proprio attraverso le pellicole del regista piacentino. Gretto sfondo ne “I pugni in tasca”, veloce sfondo in “Nel nome del padre”, luogo tanto magico quanto frustrante in “Vacanze in Val Trebbia” (1980), e infine luogo di riappacificazione come mostrano i cortometraggi realizzati nell’ambito del laboratorio Fare Cinema. In questo caso, però, Bobbio non viene scelta per particolari meraviglie paesaggistiche, ma semplicemente perché è una pratica location low cost, proprio come accadde per il suo esordio registico. Per il momento le ultime immagini di Bobbio, escludendo i saggi finali realizzati durante Fare Cinema, sono quelle contenute in “Sangue del mio sangue”.

Bobbio, in quest’ultima opera, diviene sineddoche dell’Italia, con un passato politicamente violento e tragico, e un presente ormai lieve e farsesco.

(FARE) CINEMA

Fare Cinema è un laboratorio che fu ideato e creato da Bellocchio nel 1995, nel proprio borgo natale di Bobbio. Il regista piacentino lo ha creato per dar modo ai giovani, che vogliono fare regia cinematografica o recitazione, di avere un vero contatto con la creazione e la modellazione di una pellicola. Un’esperienza non dissimile da quella ideata qualche anno prima da Ermanno Olmi con Ipotesi cinema (1982). Per come è organizzato il laboratorio, non è errato pensare a un’analisi collettiva traslata in workshop cinematografico. Da questa “bottega” ogni anno viene forgiato un saggio finale, sotto forma di cortometraggio, realizzato da Bellocchio, che dovendo fare leva su un budget pari a zero, utilizza come sfondo Bobbio e come attori alcuni membri della sua famiglia (in particolare Pier Giorgio ed Elena). Attraverso Fare Cinema, e la realizzazione in video delle opere ideate, Bellocchio è come se tornasse un regista alle prime armi, dovendo realizzare il cortometraggio con poco, oppure avere massima libertà di espressione come con “Vacanze in Val Trebbia”. Questi piccoli “esperimenti”, però, hanno anche dato degli spunti a Bellocchio per le sue opere di grande formato. “Sorelle” è un assemble di vari pezzi realizzati a distanza di anni: 1999, 2004 e 2005. Nel 2010 questo montaggio si è completato con altri tre parti e ha formato “Sorelle Mai”, che fu presentato al Festival di Locarno nel 2010. La scena finale di “Sangue del mio sangue”, in cui Suor Benedetta che era stata murata viva viene liberata, e invece di essere invecchiata come gli altri personaggi è di una bellezza sfolgorante che uccide il Cardinale Mai, era un’immagine venutasi a creare proprio in uno dei workshop.

IN VIDEO VERITAS?

di Roberto Baldassarre

Nel 1995 Roger Odin pubblicò il libro “Le film de famille – Usage privé, usage public”, saggio in cui rifletteva specificamente sui filmini realizzati in famiglia, e di come la loro fruizione con il tempo fosse mutata. Da notare che quando Odin pubblicò il libro, la tecnologia video era certamente migliorata (costi molto meno eccessivi, e la possibilità di visionare il girato rapidamente), ma internet era ancora un medium a disposizione di pochissimi.

Con il nuovo millennio le due tecnologie (il video e il web) hanno avuto un percorso evolutivo abbastanza simile, e ciò ha permesso che il passaggio da visione privata (rivivere il momento da soli o al massimo con la propria famiglia o i propri amici) a visione “pubblica” (la condivisione di quel momento con persone sconosciute) sia ormai divenuta risibile.

I filmini familiari si realizzano primariamente per questioni affettive: immortalare momenti felici e poterli rivedere infinite volte anche in futuro, da soli o con un ristretto gruppo di conoscenti. Inoltre, almeno fino a tre decadi fa, la realizzazione di un filmino significava anche marcare un acquisito status symbol, perché la famiglia possedeva una cinepresa o una videocamera, un bene certamente non comune. Basandosi sul primo punto, per testare l’emotività che può suscitare un vecchio filmato, è utile recuperare il videoclip degli Squeeze “Last Time Forever”, realizzato nel 1985. Nel video, oltre alla band inglese che esegue il pezzo (in playback), vediamo un anziano che sta guardando in solitaria un vecchio filmato nella quale c’è una giovane ragazza sorridente sulla spiaggia. Si può facilmente dedurre che sia una sua giovane fiamma, e così comprendere anche la rabbia dell’anziano nel (ri)vedere un passato – felice – che non tornerà più. La giovinezza è rimasta intatta solamente in quel filmato, “un’ultima volta per sempre”.

Il secondo punto è ormai svanito, essendo la tecnologia a portata di tutti, ma la grande importanza in passato di questo bene tecnologico è attestato dai filmini privati che sono innestati nelle pellicole cinematografiche, che non a caso è sempre e solo materiale proveniente da famiglie facoltose (artisti o ricchi d’origine).

Dal lontano testo di Odin si può anche constatare che in questo ultimo lustro è sorto un nuovo tipo di filmino privato, cioè il video-selfie. L’utente riprende se stesso, principalmente in primo piano, mentre fa cose comuni o con altre persone. Questa specie di “One Man Show”, mentre tiene in mano lo smartphone (ormai divenuto una videocamera 2.0) parla direttamente all’obiettivo, che è come uno specchio in cui si riflette, e snocciola opinioni da condividere agli spettatori/seguaci. Questa nuova tipologia di video non è assolutamente realizzata per se stessi (se non per saziare la propria vanità in stile Regina Grimilde di “Biancaneve e i sette nani”), ma è creata solamente per raccogliere consensi pubblici sui social. Benché rappresenti un momento comune, tale video amatoriale non è esente da aggiustamenti (ripetizione dell’azione se è risultata goffa o se c’è stato un impappinamento nel pronunciare un discorso, oppure aggiustamenti con filtri fotografici per risultare più affascinanti). Un esempio lampante sono i video-selfies dei politici, che comunicano al popolo attraverso un breve video. Tattica comunicativa – purtroppo – funzionale che fa sembrare l’uomo di potere vicino alla gente, come un uomo comune che parla faccia a faccia con un linguaggio giovane.

Ritornando al filmino privato classico, bisogna fare delle distinzioni, e anche in questo caso si ritorna al saggio di Roger Odin. La prima diversificazione da eseguire è tra filmini privati ed ego produzioni. Ambedue sono filmini casalinghi, cioè realizzati in ambito domestico con i propri congiunti o con amici, quello che cambia è l’approccio alla realizzazione.

Il filmino familiare classico è quello sciatto, con molte immagini sfocate o sghembe e un montaggio fatto solo accendendo o spegnendo la videocamera. Non vi sono scene create ad hoc, quello che si vede è quanto accadeva in quel momento. Le ego produzioni, invece, sono realizzate con più cura. Il video-maker, benché dilettante, prepara la scena (detta ordini alla famiglia su quali azioni deve eseguire) e sceglie il taglio d’inquadratura più adeguato. Successivamente il video-maker monta il video, aggiungendoci della musica oppure un commento orale. Roger Odin definiva queste realizzazioni una negazione rispetto al filmino di famiglia classico, ed elencò in tre punti in cosa consisteva questa differenza:

- Colui che fa del cinema privato vuol fare del cinema;

- Colui che fa del cinema privato si considera a tutti gli effetti come autore che si vuole esprimere;

- Colui che fa del cinema privato fa un film con il quale entra in comunicazione con i suoi spettatori;

Una riflessione cinematografica su questo status egocentrico fu realizzato da Krzysztof Kieślowski con “Amator” (“Il cineamatore”, 1979), pellicola nella quale mostrava un operaio che una volta comprata una macchina da presa Quasar 2 (status symbol nella Polonia comunista), per dilettarsi a riprendere alcuni piccoli avvenimenti celebrativi, si appassionava talmente tanto al mezzo, per cercare di riprendere la realtà con stile, che si alienava dalla vita reale e stava perdendo tutto della sua vita privata.

Per quanto riguarda i filmini privati classici, invece, bisogna fare delle distinzioni, per mettere in evidenza delle particolari varietà che si possono riscontrare in tale ambito. Si potrebbero elencare in tre punti:

- Filmino familiare;

- Filmino amatoriale di una “papera”;

- Filmino porno;

Come scritto poc’anzi, i filmini familiari sono solo rozze riprese, senza un vero montaggio, fatte da parenti o amici che riprendono quegli avvenimenti legati a circostanze festose (nascite, battesimi, comunioni, matrimoni, anniversari ecc.). Usualmente gli spettatori che assistevano a questi video erano sempre un gruppo ristretto di parenti o amici (a volte invitati con l’inganno a una cena). Solo in questi ultimi anni la gente mette il video, tranciato in spezzoni brevi e con una cernita delle scene migliori, anche on-line, per condividere il momento e/o creare invidia se l’avvenimento era stato lussuoso.

Il filmino contenente una “papera”, cioè una gaffe, è un video realizzato casualmente, in cui l’amatore ha ripreso, per esempio, la caduta ridicola di una persona. In una pellicola normale, o anche in una ego-produzione, sarebbe considerato un blooper, una scena da eliminare e quindi da ripetere, ma attraverso trasmissioni televisive come l’italiana “Paperissima”, questi tipi di filmati sono diventati un “genere” di successo. Sono dei brevissimi filmati della durata di una gag e hanno uno stile arrabattato, proprio perché la ripresa è avvenuta casualmente. Questi video sono divenuti virali (a distanza di anni “Paperissima” ripropone ancora video di oltre vent’anni fa), e l’importanza di questi filmati casarecci risiede nel fatto che il realizzatore brama nell’inviare queste goffe scene solo per ottenere i famosi 15 minuti di gloria (benché la gloria andrebbe cronometrata in secondi) fregandosene del ridicolo.

Infine ci sono i filmini porno amatoriali. Quasi sempre è una videocamera fissa puntata verso l’alcova, ma ultimamente si stanno affermando video realizzati con la videocamera a mano. Tali filmini vengono realizzati per puro piacere feticistico e/o voyeuristico dalla coppia (che non sempre sono marito-moglie o fidanzato-fidanzata). A volte vengono messi direttamente on-line dalla stessa coppia, perché hanno delle pulsioni esibizioniste, ma altre volte finiscono in rete, e vengono visti e apprezzati da tutti, perché sono stati rubati da qualche hacker. Questi sono i veri video “familiari”, che divengono virali, perché un utente/spettatore ha il desiderio di vedere l’intimità di due persone, soprattutto se sono famosi. Ad esempio qualche tempo fa il video hard di Belen, realizzato a uso e consumo della coppia, fu trafugato e messo on-line e visto da milioni di persone, non solo da parte di erotomani ma anche da semplici utenti curiosi di vedere la nota soubrette nella vita intima.

Quel che è certo è che tutte e tre le tipologie vorrebbero riprendere la vita familiare e/o di coppia in modo onesto, senza nessun filtro. Escludendo il video con le “papere” (benché anche in questo caso si potrebbe speculare se sono effettivamente vere), purtroppo anche questo proposito non si realizza completamente, perché quando il soggetto sa di essere ripreso, le sue reazioni non saranno mai spontanee al 100%, ma saranno tutto sommato controllate per timidezza oppure alterate per manie di esibizionismo.

Rapportando questo tipo di “genere”, cioè il filmino familiare, con il cinematografo, si possono riscontrare differenti pellicole che lo hanno utilizzato. Il privato rinvenuto – a distanza di anni – viene reso pubblico, e con dei piccoli aggiustamenti trasformato in una narrazione classica. L’utilizzo è avvenuto con diverse graduazioni di utilizzo del materiale. Quando si impiega questo materiale privato si potrebbe parlare di “biopic di montaggio”, perché si ricostruisce il profilo di una persona (o di una famiglia) attraverso i filmati privati originali.

Il mostrare un momento familiare privato a un pubblico di sconosciuti, però, non è propriamente una prassi di questi ultimi decenni. Tra i dieci filmati che i fratelli Lumiere proiettarono il 28 dicembre del 1895, c’erano anche due filmini familiari. I dieci rulli mostrati erano esperimenti atti a mostrare alla gente il movimento fotografico, riprendendo luoghi, fatti e gesti di vita quotidiana. “La pêche aux poissons rouges”e “Le repas de bébé” (“La colazione del bambino”) sono a tutti gli effetti preistorici filmini familiari, che mostravano due momenti divertenti nella vita della famiglia Lumiere, con protagonista una neonata (Andrée, figlia di August e Marguerite).

Un caso “estremo” di “biopic di montaggio” fu “Un’ora sola ti vorrei” (2002) di Alina Marazzi, costruito completamente con i filmini girati dalla famiglia e commentati dalla lettura, da parte della regista, dei diari della madre. Quest’opera era da un lato un modo, per la figlia, di recuperare il volto, le parole e i gesti della madre Luisa, perduta e non completamente conosciuta; e dall’altro un modo di condividere con altri la figura di Luisa Hoepli attraverso il suo privato, e mostrare che non fu solamente una giovane donna che si suicidò.

Opera similare, presentata al Festival di Venezia del 2004, nella sezione “Nuovi territori”, fu il catalano “Un instant en la vida aliena”(2003) realizzato da José Luis López-Linares e Javier Rioyo. Anch’esso si può benissimo considerare come un “biopic di montaggio”, benché all’inizio ci sia l’intervento di López-Linare, che come un professore spiega quello che si vedrà. La pellicola è una condensazione del vasto materiale (circa 900 bobine) realizzato da Madronita Andreu (1895-1982), figlia del ricco industriale farmaceutico Dottor Andreu. La grossa mole filmica, girata tra gli anni ’20 e la seconda metà degli anni ’70, immortalava la vita, i costumi e i viaggi per il mondo della facoltosa famiglia. I due autori hanno montato il materiale per mostrare, attraverso gli occhi di Madronita, la vita della sua agiata famiglia, e anche per descrivere, con questo “found footage” una Spagna ormai scomparsa.

A lato di queste due opere si può affiancare il cortometraggio “A song of Air” (1987) di Merilee Bennett, che in un certo qual modo è in bilico tra ego-produzione e “biopic di montaggio”. Il materiale di partenza è una precisa scrematura di tutti i filmini che il padre della Bennett aveva girato con la famiglia. La particolarità è che il genitore aveva il vezzo autoriale, e amava costruire le scene tagliando in un certo modo l’inquadratura e indicando ai congiunti cosa dovevano fare davanti l’obiettivo. La Bennett monta il materiale scelto apponendo freeze-frame, graffi, commenti ecc.. Il suo lavoro è come se fosse una ribellione nei confronti dell’egoismo paterno, che costrinse, anche con fragorose sgridate, lei e gli altri a recitare, e a non essere semplicemente stessi.

In altre opere, invece, il materiale privato svelato a un vasto pubblico non familiare, può essere di dosaggio minimo o irrisorio. Tali filmati sono quasi sempre innestati con scene di pura finzione o interviste ad altre persone. Attraverso queste differenti percentuali, che non occupano tutta la pellicola, si potrebbe parlare di “biopic cine-memorialistico”.

Ad esempio il documentario “Jag ä Ingrid” (“Io sono Ingrid”, 2015) di Stig Björkman, è un “biopic cine-memorialistico”, composto visualmente al 60% dai filmini che la Bergman aveva girato personalmente, al 25% da materiale d’archivio (backstages o cinegiornali) e al 15% dalle interviste ai suoi figli. “Io sono Ingrid”, come già faceva “Un’ora sola ti vorrei”, come commento alle immagini fa ampio uso della lettura dei diari o delle lettere della Bergman, letti da sua figlia Isabella Rossellini. Questo documentario, ricco di materiale raro, sceglie di descrivere la carriera – e la vita – dell’attrice svedese attraverso l’intimo (come se fosse un backstage), mostrando soprattutto la sua vita familiare, e facendocela (ri)vedere come una donna normale, in particolar modo la sua stagione italiana.

Altro “biopic cine-morialistico” interessante è “Stanley Kubrick: A life in Pictures” (2001) di Jan Harlan, realizzato dopo la morte del noto autore cinematografico. Il cognato ha inserito nel tessuto della pellicola, che ripercorre in modo cronologico la vita del regista, qualche filmino familiare privato. I brevi filmini amatoriali, realizzati dallo stesso Stanley Kubrick, maniaco della sua privacy, mostrandoli pubblicamente divennero come un fatto epocale, perché veniva resa pubblica la sua super segreta vita privata. Fino a quel momento le uniche immagini private di Kubrick erano quelle apparse nel backstage di “Shining”, girato da sua figlia Vivian alla fine degli anni Settanta.

A lato di queste realizzazioni, c’è un altro particolarissimo filmino di famiglia, anzi “filmino delle vacanze”, cioè “Vacanze in Val Trebbia”, realizzato da Marco Bellocchio nel 1980. Il regista piacentino era andato con sua moglie Gisella e il figlio Pier Giorgio in vacanza a Bobbio, e si portò dietro anche una cinepresa 16 mm per filmare quella permanenza nel luogo natio. Da un lato Bellocchio filma quello che accade, in presa diretta, ma dall’altro costruisce le scene, soprattutto quelle oniriche. Vacanze in Val Trebbia, quindi va considerato come una “ego-produzione”.