Sommario

- 1 ABSTRACT

- 2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

- 3 SAGGI

- 3.1 IL CINEMA CRUDELE DI W. SOMERSET MAUGHAM di Orio Caldiron

- 3.2 TRE FILM TEATRALI DI DANIELE SEGRE di Tullio Masoni

- 3.3 SERIE TV E CINEMA: UNA STORIA (ARTISTICA) POSSIBILE (?) di Davide Parpinel

- 3.4 L’EREDITÀ È SOPRATTUTTO UNA QUESTIONE DI CULTURA. ADELIO FERRERO E L’ATTUALITÀ DEL SUO PENSIERO di Roberto Lasagna

- 3.5 FENOMENOLOGIA DEL SEGRETO NEI “PERFETTI SCONOSCIUTI” DI PAOLO GENOVESE di Franco Di Giorgi

- 3.6 IL RESTAURO DEL FILM di Elio Girlanda

- 4 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI

- 5 FESTIVAL ED EVENTI

- 5.1 MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

- 5.2 LILIANA CAVANI E LE PROSPETTIVE DEL NUOVO CINEMA ITALIANO A “PRIMO PIANO SULL’AUTORE” DI ASSISI di Paolo Micalizzi

- 5.3 REGGIOCALABRIAFILMFESTIVAL: UNA MANIFESTAZIONE DA SOSTENERE di Paolo Micalizzi

- 5.4 TAGORE, UNA RELAZIONE PRIVATA di Maria Pia Cinelli

- 5.5 IL BALKAN FLORENCE FESTIVAL: I BALCANI OCCIDENTALI FRA STORIA E REALTÀ di Marcello Cella

- 6 OCCHIO CRITICO a cura di Marco Incerti Zambelli, Tullio Masoni, Paolo Vecchi

- 7 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI

- 7.1 RACCONTO E MEMORIA: IL CINEMA DI NICO GUIDETTI

- 7.2 Denominazione d’Origine Popolare. La vera o presunta storia dei Violini di Santa Vittoria di Marco Incerti Zambelli

- 7.3 Conversazione con Nico Guidetti

- 7.4 RICORDO DI DAVID BOWIE, LONDON BOY: “THE IMAGE” di Francesco Saverio Marzaduri

- 7.5 IL SALE DELLA TERRA

- 7.6 Immaginando un altro cinema e un’altra vita

- 8 QUALITA’ IN SERIE a cura di Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli

- 9 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi

- 10 AUTORI (new entries)

- 11 CREDITS n. 8

ABSTRACT

DAL SOGNO AMERICANO ALL’INCUBO – IL CINEMA DI JOHN CARPENTER di Riccardo Poma

Conosciuto principalmente come regista horror, John Carpenter è in realtà uno dei più interessanti cineasti americani degli ultimi anni, rinomato per l’originalità del proprio stile e per la capacità di riflettere lucidamente sugli abomini di una società in cui i sogni hanno lasciato il posto ai peggiori incubi.

PASSIONE E VISCERE: IL CINEMA DI ANDERZEJ ZULAWSKI di Sergio Naitza

Uno sguardo sul cinema del regista polacco Andrzej Żulawski, scomparso a 75 anni nel febbraio scorso. L’opera visionaria e barocca di un autore sempre provocatorio e mai banale che merita una seria riconsiderazione critica.

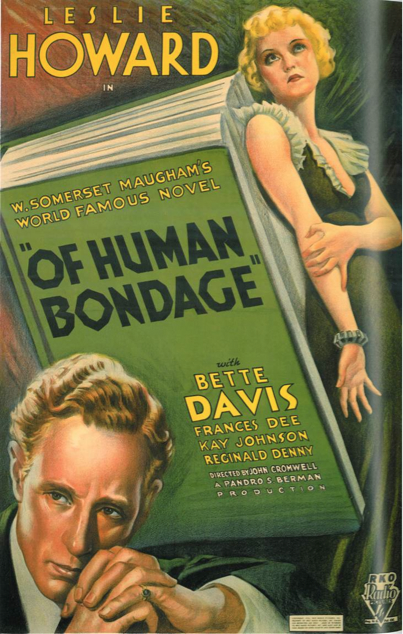

IL CINEMA CRUDELE DI W.SOMERSET MAUGHAM di Orio Caldiron e filmografia a cura di Chiara Supplizi

Il grande successo di W. Somerset Maugham (1874 -1965), prima nel teatro e poi nella narrativa, ne fa uno degli scrittori più popolari del Novecento, tradotto in decine di lingue e venduto in milioni di copie in tutto il mondo. Il cinema, soprattutto hollywoodiano, s’ispira a più riprese ai suoi romanzi più noti – da “Schiavo d’amore” a “Il velo dipinto”, da “La luna e sei soldi” a “Il filo del rasoio” – che sembrano offrire ruoli di grande risalto alle attrici più celebri e carismatiche come Greta Garbo e Bette Davis. Ma sono soprattutto due racconti, “Pioggia” e “La lettera”, che danno vita a una suggestiva galleria di remake che dagli anni Venti agli anni Cinquanti coinvolgono attrici come Gloria Swanson, Joan Crawford, Bette Davis, Rita Hayworth, Gene Tierney e registi come Raoul Walsh, Lewis Mileston, William Wyler, Curtis Bernhardt, Edmund Goulding nella rappresentazione di storie coloniali di singolare “crudeltà” che hanno al centro figure femminili di forte determinazione in grado di svelare le ipocrisie sociali e le dinamiche emotive della società borghese.

CINEMA E TEATRO. TRE FILM DI DANIELE SEGRE di Tullio Masoni

Daniele Segre ha operato per molti anni soprattutto con l’inchiesta, il reportage e il documentario “cosiddetto”. Non mancano però, nella sua filmografia, titoli a soggetto o, come quelli che vengono qui trattati, di taglio “teatrale”: camera fissa, attori non cinematografici, messa in scena convertibile per il palcoscenico. Digressioni, forse, ma sempre in nome della realtà.

SERIE TV E CINEMA: UNA STORIA ARTISTICA POSSIBILE? di Davide Parpinel

Relazione tra serie tv e cinema allo stato attuale prendendo in considerazione questione linguistiche, narrative e commerciali al fine di arrivare alla formulazione della mia tesi.

L’EREDITÀ È SOPRATTUTTO UNA QUESTIONE DI CULTURA. ADELIO FERRERO E L’ATTUALITÀ DEL SUO PENSIERO di Roberto Lasagna

Ritorna anche quest’anno il Premio Adelio Ferrero. Gli aspiranti critici cinematografici potranno inviare, assieme alla quota di iscrizione, un saggio, un video saggio, o una recensione, entro il 20 settembre 2016, a: premioferrero@asmcostruireinsieme.it

Basterà avere compiuto 16 anni e non avere superato i 35. In questo articolo ricordiamo chi fu Adelio Ferrero e perché il suo nome è legato al più significativo e importante concorso di critica e saggistica cinematografica.

FENOMENOLOGIA DEL SEGRETO NEI “PERFETTI SCONOSCIUTI” DI PAOLO GENOVESE di Franco Di Giorgi

Apparentemente di facile ricezione, il film di Paolo Genovese, “Perfetti sconosciuti”, pur in tutta la sua freschezza e leggerezza, propone invece uno dei temi più drammatici e seri del mondo contemporaneo, quello dell’attrito tra tecnica e etica, tra nuovi mezzi di comunicazione di massa e privacy. Ne viene fuori una sorta di simpatica fenomenologia tragicomica del segreto generata dall’inevitabile intersecarsi di piani ermeneutici (logico, ontologico, gnoseologico, antropologico, etico).

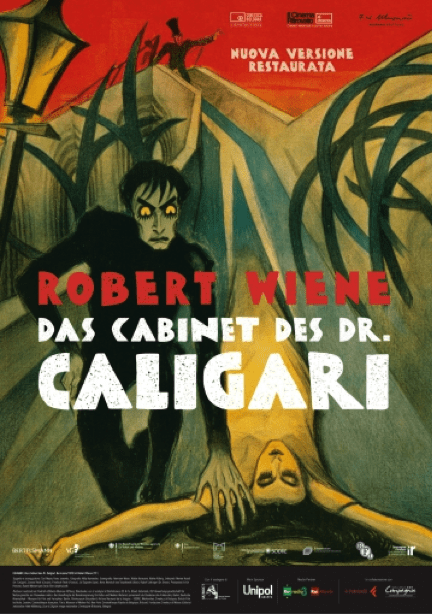

IL RESTAURO DEL FILM di Elio Girlanda

L’uscita in sala, a cura della Cineteca di Bologna, di alcuni capolavori restaurati conferma il ruolo importante delle cineteche e dei festival ma rimette al centro del dibattito alcune questioni ancora non risolte sul restauro, oggetto, peraltro, di un Piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo nel nuovo Disegno di legge governativo sul cinema.

FILMMAKER ALLA RIBALTA: ROBERTO MERLINO di Paolo Micalizzi

Profilo di un filmmaker FEDIC ( medico, di professione) che ha al suo attivo oltre 150 cortometraggi, che da quasi vent’anni è Direttore Artistico del Cineclub “Corte Tripoli Cinematografica” dandogli un grande impulso con qualificate iniziative, che s volge attività di insegnante presso Scuole ed Università. Da tre anni poi è Presidente Nazionale FEDIC dimostrando, come gli viene riconosciuto, grandi capacità manageriali che hanno portato nella Federazione Italiana dei Cineclub un sereno clima di collaborazione e di fattiva attività. Al suo attivo anche una significativa esperienza di attore e regista teatrale e di pittore.

NESSUN UOMO E’ UN’ISOLA. L’ASSEMBLEA FEDIC A MONTECATINI di Vivian Tullio

L’Assemblea Nazionale dei Presidenti dei Cineclub affiliati alla FEDIC è un evento importante in ambito associativo, non solo per espletare le formalità burocratiche richieste, ma anche perché contribuisce a creare un clima favorevole ai rapporti interumani e, mediante lo scambio di opinioni e di idee, favorisce lo spirito di appartenenza.

MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

- PREMI, OPERE, OSPITI DEL MISFF66 di Paolo Micalizzi

Opere e premi del MISFF66 di Montecatini che nel 2015 ha manifestato rilevanti segnali di crescita dopo la Presidenza di Marcello Zeppi, nei cui intenti vi è anche quello di realizzare un Festival che dia un contributo alle nuove generazioni. Significativa la presenza di ospiti, tra cui l’attrice Sandra Ceccarelli e il pittore Silvano “Nano” Campeggi autore di oltre 3.000 manifesti di film di grandi registi a livello mondiale.

- MISFF – FEDIC SCUOLA: UN CONNUBIO VINCENTE di Laura Biggi

Laboratori al MISFF66 sul rapporto cinema e scuola, che vedono coinvolti studenti delle classi terminali delle scuole primarie di Montecatini terme. Convegno “Cinema e creatività” e Festival del Cinema per ragazzi, con la proposta di una selezione di film internazionali.

LILIANA CAVANI E LE PROSPETTIVE DEL NUOVO CINEMA ITALIANO A “PRIMO PIANO SULL’AUTORE” DI ASSISI di Paolo Micalizzi

Resoconto dello svolgimento di “Primo Piano sull’Autore” di Assisi dedicato alla Regista Liliana Cavani e del relativo Convegno con contributi critici e con un prezioso Catalogo in cui viene recuperato un testo di Pier Paolo Pasolini dal titolo “ La perfetta geometria” relativo al film “Milarepa”. Un resoconto completato da notizie sui dibattiti svoltosi che riguardavano il nuovo cinema italiano e il Web.

REGGIOCALABRIAFILMFESTIVAL: UNA MANIFESTAZIONE DA SOSTENERE di Paolo Micalizzi

Ripresa del “ReggioCalabriaFilmFestival” con film e workshop e l’assegnazione dei Premi intitolati a Leopoldo Trieste e Raf Vallone. Presenza da protagonista di Salvatore Striano, ex detenuto rivelatosi al grande pubblico come attore nel film “Cesare deve morire” di Paolo e Vittorio Taviani con proseguimento dell’attività al cinema, teatro e letteratura. Un Festival che merita di essere sostenuto per avere continuità.

TAGORE, UNA RELAZIONE PRIVATA di Maria Pia Cinelli

In Kadambari del regista Suman Ghosh, presentato al 15° River to River Florence Indian Film Festival, rivive su grande schermo fra mito e realtà la controversa liason fra il premio Nobel bengalese e la moglie di un fratello.

IL BALKAN FLORENCE FESTIVAL: I BALCANI OCCIDENTALI FRA STORIA E REALTÀ di Marcello Cella

Film e documentari, presentati al Festival di Firenze del 2016, dedicati alla realtà sociale e storica del Balcani occidentali.

OCCHIO CRITICO, a cura di Marco Incerti Zambelli, Tullio Masoni e Paolo Vecchi, su alcuni film recenti:

“STEVE JOBS” E “THE END OF THE TOUR” DUE BIOPIC INCONSUETI di Marco Incerti Zambelli

DUE FILM PREMIATI.” ROOM” E “FUOCOAMMARE” di Tullio Masoni

RAPSODIA UNGHERESE: “IL FIGLIO DI SAUL” E “MOZES, IL PESCE E LA COLOMBA” di Paolo Vecchi

VISIONI RECUPERATE: “SUSPIRIA” 40 ANNI DOPO di Paola Dei

Il connubio fra Dario Argento e Luciano Tovoli attraverso fascinazioni di colori e forme é riuscito ad unire bellezza e mistero, cinema degli sguardi e post moderno oltrepassando i confini che delimitavano i vari stili cinematografici per farci entrare negli aspetti visionari del regista. Nel saggio si intende analizzare l’opera del cineasta romano alla luce di questo fortunata unione cinematografica a partire una frase scritta sul suo sito ufficiale: il colore della paura é Argento, nel film Suspiria la paura si tinge di mille colori e fa sfoggio di sé senza una logica narrativa ma con la straordinaria capacità di far divenire l’opera una delle più conosciute all’estero. Argento per girare il suo film trasse spunto dalle capitali europee attraversate durante un suo viaggio: Torino Lione e Praga.

IL BUON SELVAGGIO E IL CATTIVO SAMARITANO. “GREEN INFERNO” DI ELI ROTH di Giorgia Pizzirani

“Cannibal Holocaust” nel Terzo Millennio: studenti dai buoni propositi al posto di una scaltra troupe di giornalisti e iPhone e Twitter che sostituiscono pesanti telecamere. Trama e intreccio di “The Green Inferno”, omaggio dell’horror-saver Eli Roth al violento cult dell’italiano Ruggero Deodato di cui si ripropone riflessione in chiave attuale, sempre feroce e controversa, si snodano tra squartamenti e macabri rituali di una cultura rimasta sconosciuta, ma anche – e soprattutto – tra la fobia mediatica e la malsana fame dell’uomo ricco occidentale, che nasconde la sua malattia morale dietro alla parola “civilizzato”.

RACCONTO E MEMORIA: IL CINEMA DI NICO GUIDETTI E CONVERSAZIONE CON IL REGISTA di Marco Incerti Zambelli

Nel mondo sempre più ricco del “cinema del reale” italiano, il lavoro di Nico Guidetti, giovane autore di Reggio Emilia, si segnala per la coerenza stilistica e la ricchezza della narrazione.

RICORDO DI DAVID BOWIE, LONDON BOY: “THE IMAGE” di Francesco Saverio Marzaduri

In ricordo di David Bowie, scomparso lo scorso gennaio, una lettura critica del suo esordio cinematografico, il cortometraggio sperimentale “The Image,” allegoria del rapporto tra arte e artista, ma soprattutto del legame artista-soggetto-quadro.

IMMAGINANDO UN ALTRO CINEMA E UN’ALTRA VITA di Marcello Cella

Riflessioni inattuali su “Il sale della terra” di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado (Brasile/Italia/Francia, 2014) e “Dalla mia Terra alla Terra” di Sebastião Salgado.

VINYL (1a Stagione) di Giancarlo Zappoli

Analisi dei primi cinque episodi della Serie VINYL in cui si possono già individuare le strutture portanti della narrazione i l’imprinting autoriale.

PANORAMA LIBRI

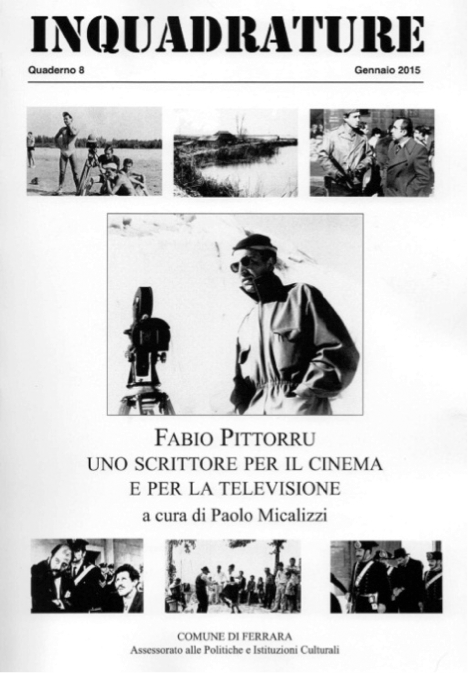

Segnalazione- recensione , a cura di Paolo Micalizzi, di volumi su Pier Paolo Pasolini, Toni Servillo ed il rapporto cinema-antropologia. E recensione di Orio Caldiron del libro di Paolo Micalizzi “Fabio Pittorru: uno scrittore per il cinema e per la televisione”.

.

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

DAL SOGNO AMERICANO ALL’INCUBO – IL CINEMA DI JOHN CARPENTER di Riccardo Poma

Nonostante un ritmo di lavoro decisamente blando (appena due film dal 2000 ad oggi) e un riconoscimento critico che ancora tarda ad arrivare, soprattutto oltreoceano, John Carpenter rimane senza dubbio uno degli autori più affascinanti del panorama cinematografico nordamericano. “Halloween – La notte delle streghe” (1978) resta forse il suo film più noto, apprezzato sia dal pubblico che dalla storiografia “ufficiale”, se non altro come capostipite della declinazione “slasher” del cinema dell’orrore. Ma John Carpenter non è solo “Halloween”. Anzi. È molto, molto altro. È, innanzitutto, un cineasta fortemente “politico”, nel senso più ampio e nobile del termine: i suoi film sono spesso parabole sugli abomini di questi tempi nostri, rappresentazioni grottesche – e non sempre velate – dell’incubo in cui è sprofondato il sogno americano; è poi l’inventore di un linguaggio espressivo originale che mescola la fantascienza e l’horror con gli stilemi (e le riflessioni “storiche” che ne derivano) tipici del cinema western; è, infine, un regista orgogliosamente “classico” che ha saputo riorganizzare il concetto di classicità secondo uno stile personalissimo che si adatta alla storia e al suo potenziale espressivo. Insomma, un regista da riscoprire.

Signor Presidente

Nel 1976 arriva nelle sale “Distretto 13 – Le brigate della morte”. È il secondo film di Carpenter, dopo il goliardico “Dark Star” (1974). Non un horror né tanto meno un film di fantascienza, quanto uno scattante film d’azione col vestito del thriller metropolitano e l’anima del western, e infatti si tratta di un remake dichiarato di “Un dollaro d’onore” di Howard Hawks: un gruppo di personaggi tenta di sopravvivere in un distretto di polizia semiabbandonato, mentre da fuori una numerosa e violentissima gang criminale tenta in ogni modo di entrare per vendicare un torto subito. Ciò che colpisce, e che lo distanzia in maniera considerevole dagli epigoni coevi, è un pessimismo di fondo che diventa precisa riflessione politica: non esiste più il proverbiale “arrivano i nostri”, l’istituzione (e quindi l’autorità) non è più reperibile, e l’unica cosa su cui i cosiddetti buoni possono contare è la loro moralità, sempre più anacronistica ma cristallina, che li spinge a solidarizzare nonostante un diverso ruolo all’interno della società (nel film, i due eroi positivi sono un poliziotto nero e un criminale bianco).

Dopo le parentesi thriller di “Halloween – La notte delle streghe” (1978) e “Pericolo in agguato” (1979, girato per la televisione), Carpenter torna a rilfettere sul sogno americano con il sottovalutato “The Fog”, in cui una “normale” storia di spettri che tornano dall’aldilà per vendicarsi di un vecchio torto, proprio durante i festeggiamenti per l’anniversario della fondazione del paese di San Antonio Bay, nasconde una metafora di quello che molti definiscono il “peccato originale americano”: cosa c’è da festeggiare, si chiede Carpenter, se questo paese è stato edificato attraverso il sangue dei suoi legittimi abitanti? È un passato scomodo e squallido che, come i marinai fantasma del film, torna a gridare la propria ingombrante presenza ad una società che sembra non voler fare i conti con le proprie colpe. Ma “The Fog” vale anche per la descrizione, dieci anni prima di “Twin Peaks”, della sonnacchiosa provincia americana che cela dietro una parvenza di normalità e cordialità una serie infinita di inconfessabili segreti.

Appena un anno dopo Carpenter torna alla ribalta con il suo film forse più esplicitamente politico, quello in cui maggiormente si scardina l’allegra convinzione di un’America pura e felice in cui – come recita il “sogno” – chiunque può realizzarsi e diventare ciò che desidera. Si tratta di “1997 – Fuga da New York”, da molti considerato il suo capolavoro, il film “che resterà”. Si racconta di una grande mela del futuro divenuta, a causa dei troppi episodi di violenza e criminalità, un vero e proprio carcere a cielo aperto circondato da un alto muro in cemento, in cui i detenuti sono (de)portati e lasciati al loro destino. Quando l’aereo presidenziale precipita, in seguito ad un attentato terroristico, proprio su New York, urge recuperare il “padre di tutti gli americani”. L’unico in grado di farlo è Jena (in originale “Snake”, un eccelso Kurt Russell) Plissken, ex eroe di guerra divenuto rapinatore cui, in caso di riuscita, viene promessa la grazia. Ma il Presidente è finito nelle mani di un folle di colore autoproclamatosi il Duca di New York…

Basta guardare i primi venti minuti del film per constatarne la geniale, crudele carica critica: New York, cuore economico degli Stati Uniti, simbolo del consumismo e dell’american way of life, diventa un carcere malfamato e cadente in cui, come in un cestino dell’immondizia, vengono stipati i rifiuti (umani) di tutta una nazione. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. A differenza che in “Distretto 13” le istituzioni sono presenti, ma hanno preso una pericolosa deriva autoritaria: nessuna rieducazione è prevista per chi sbaglia, e attraverso la paura del male si è potuto instaurare quello che fuori di dubbio è da considerarsi uno “stato di polizia”. Emblema di questa deriva è una figura insospettabile ed apparentemente nel ruolo della vittima, ovvero il Presidente degli Stati Uniti interpretato da Donald Pleasence. Vigliacco e opportunista, diventa nel finale una maschera negativa dal forte potere simbolico: non solo uccide il Duca e fa scempio del suo cadavere con compiaciuto sadismo, ma addirittura non è in grado di mostrare alcuna riconoscenza verso chi si è sacrificato per portarlo in salvo, preferendo anzi dedicarsi ai preparativi per una diretta televisiva e snobbando un dialogo sincero con Jena, l’unico altro sopravvissuto della spedizione.

A questo punto del film sembra ridotta al minimo la differenza tra i due “capibanda”, quello “riconosciuto” (il Presidente) e quello “criminale” (il Duca): entrambi basano il loro dominio sulla sopraffazione del debole, entrambi desiderano languidamente il potere, entrambi hanno edificato un regime dittatoriale in cui non vengono tollerati i dissidenti e gli oppositori. Il Presidente uccide il Duca, ma tutto sembra tranne che giustizia sia stata fatta: il secondo, pur indirettamente, non è che il prodotto della politica scellerata del primo. Novello Frankenstein, il Presidente uccide una creatura che lui stesso ha contribuito a creare. Michel Sinneux, all’uscita del film, scrisse che “il Presidente è descritto come uno psicopatico ansioso, irresponsabile, mentre la rappresentazione fisica del Duca unisce le caratteristiche del contro potere nero e quelle del dittatore africano sanguinario, ridicolo e totalmente folle, tipo Bokassa e Amin Dada”. Due facce della stessa medaglia che combattono su fronti opposti ma sono accomunate dalla bulimica sete di potere e dal totale disprezzo per la vita umana di chi le circonda.

Demistificando la figura del Presidente, ovvero raccontando una storia in cui il buono per eccellenza diventa il peggiore dei cattivi, la causa di tutti i mali, Carpenter continua il suo discorso su una società insanabile ed oramai malata a tutti i livelli, dalla base alla punta della piramide.

Non a caso anche nel sequel/remake di “Fuga da New York”, il sottovalutato “Fuga da Los Angeles” (1996), a fare le spese dello sguardo dissacratorio del regista è nuovamente la figura del Presidente, stavolta interpretato da Cliff Robertson. Si accentua certo il lato caricaturale e fumettistico, ma anche quello politico: il nuovo presidente è peggiore – se possibile – di quello vecchio, un uomo ignobile che addirittura, fiutando la mossa elettorale che ne può derivare, arriva ad ordinare l’esecuzione della figlia traditrice. Ma stavolta, come si suol dire, “ce n’è per tutti”. Si veda il trattamento che Carpenter riserva al bandito terzomondista Cuervo Jones, sosia di Che Guevara, epigono del Duca del primo film: non tanto un attacco “personale” ai danni del rivoluzionario argentino o del suo operato, quanto una crudele satira su una società “delle immagini” che riesce a fare cose inaudite come trasformare la figura di un uomo nemico del capitalismo in un marchio da vendere sulle t-shirt e, dunque, capitalista. Enfatizzandone alcuni elementi fino alla caricatura, Carpenter parla ancora una volta delle aberrazioni della società odierna: bisogno spasmodico di apparire (inquietante e geniale la tappa di Jena in un laboratorio di chirurgia estetica), paura del diverso che porta al razzismo, o peggio, a leggi razziali, compiacenza nel garantire ai media uno strapotere, consumismo sfrenato. L’America peggiore, per Carpenter, sembrava essere quella di Reagan: qui si accorge che a contendersi il primato c’è quella dei Bush.

A proposito dell’America reaganiana, urge fare un passo indietro nella filmografia carpenteriana per spendere qualche parola sul divertente “Essi vivono” (1988), una boutade fracassona e divertente che, tuttavia, riesce con semplicità a raccontare la crisi di valori degli anni ’80.

È la storia di un sottoproletario losangelino che, grazie a portentosi occhiali da sole, scopre che (quasi) tutti gli uomini di potere sono in realtà alieni scheletrici che, attraverso messaggi subliminali nascosti nelle pubblicità, nei giornali, in TV, addirittura sulle banconote, controllano le classi sociali meno fortunate e le sfruttano per vivere nell’agio e nella ricchezza. La trama è quella di un B-movie come tanti, e Carpenter non fa nulla per convincere gli spettatori che si tratti di altro, ma è palese il messaggio che il film vuole trasmettere: concepito come una rilettura moderna e fumettistica del mito della caverna di Platone, è un atto d’accusa verso la società dei media e un tentativo di scuotere le coscienze narcotizzate degli americani teledipendenti.

Mi chiamo John (Carpenter) e faccio western

Nessun film di Carpenter è ambientato nel selvaggio west, eppure il richiamo alla celeberrima frase di Ford rispetto al proprio cinema – “mi chiamo John Ford e faccio western” – è ben più che legittimo. Non soltanto perché uno dei suoi primi film è il remake di “Un dollaro d’onore” di Hawks o perché il protagonista di quello stesso film si chiama come il personaggio di William Holden ne “Il mucchio selvaggio”. L’amore di Carpenter per il genere va al di là della semplice citazione: piuttosto, esso concorre alla creazione di un originale stile cinematografico che proietta moltissimi elementi del western in due altri generi che ne sembrano lontanissimi, l’horror e la fantascienza.

A partire dalla scelta più basilare, quella del tipo di pellicola: quasi tutti i film di Carpenter sono girati in Cinemascope, un formato tipicamente “orizzontale” che, oggi come ieri, ha trovato la sua dimensione migliore proprio nell’incontro con i larghissimi spazi della terra di frontiera. Carpenter è tra i pochissimi registi in attività a saper sfruttare il formato panoramico in maniera espressiva.

Si pensi anche allo stile di molte sue opere. Un film come “Vampires”, a detta dello stesso Carpenter, è un western in cui al posto degli indiani ci sono i vampiri. Come dargli torto. Le prime inquadrature del film – la macchina da presa che vola su rosse radure e poi si posa su alcuni casali in abbandono – accompagnate da una musica country/rock sono inequivocabili. Certo, presto si intravedono un’auto e un furgone, e allora la temporalità della storia viene a galla. Ma tutto il resto potrebbe uscire direttamente da un film western di Leone (rievocato negli intensi, primissimi piani che il regista fa sul volto deciso e scolpito del cowboy James Woods) o di Peckinpah (l’iperbolica rappresentazione della violenza).

Ma le affinità di Carpenter con il western si materializzano soprattutto nella figura dell’eroe e nel constesto in cui esso agisce. L’eroe carpenteriano arriva dal nulla e nel nulla ritorna, e si sente ancorato a valori morali che sembrano estinti e che invece lui considera, pur non ammettendolo, imprescindibili. Tutto ciò, unito ai suoi gesti decisi, alle sue battute lapidarie, ad un bisogno quasi arcaico di solitudine, ne fa un cowboy fuori tempo massimo che potrebbe essere uscito dai film di Hawks e Ford, ma anche dalle “revisioni” di Peckinpah, Leone, Eastwood.

Perchè l’eroe di Carpenter è plasmato su TUTTI gli eroi western: egli è un compendio meta-cinematografico dei diversi tipi di eroe visti nel cinema dell’epopea, da quelli del cinema muto a quelli degli anni novanta. Nei tanti Jena Plissken creati da Carpenter si ritrovano le caratteristiche dell’eroe leggendario dei primi western, abilissimo e dai poteri quasi sovrumani, mosso sempre da intenzioni onorevoli e dalla parte della ragione anche quando si tratta di un fuorilegge (in questo caso è la legge che sbaglia); è il John Wayne di “Ombre rosse”, personaggio leggendario e non realistico, simulacro del bisogno tutto americano di narrare – ed esaltare – una qualche mitologia di proprietà.

Ma nell’eroe carpenteriano è ben presente anche l’eroe dei western revisionisti, degli “ultimi” western, quello che Letraut, nel suo studio “Le carte del western”, definisce l’eroe “separato”: stanco, disilluso, non più infallibile e soprattutto impossibilitato – per diverse ragioni – a conservare il proprio posto all’interno della civiltà. È il John Wayne di “Sentieri selvaggi”, un personaggio che racchiude tutta l’ipocrisia della nascente società americana: la sua indole violenta è stata prima convogliata per ottenere scopi precisi (sterminare gli indiani, unico vero ostacolo alla nascità della nazione), poi giudicata inadatta alla civiltà e dunque lasciata “fuori”. Fuori dalla porta, fuori dalla società civile.

Il governo premia Jena Plissken con la grazia, ma un suo eventuale rientro nella società non è nemmeno preso in considerazione: non si può mica raccontare al mondo che il Presidente è stato salvato da un ergastolano insofferente al potere. Una mancanza che egli non patisce, anzi: la civiltà è diventata così amorale e mostruosa da non conservare alcun interesse per uomini giusti/morali come lui. La stessa cosa che accade al Jack Crow (James Woods) di “Vampires”, assunto dalla chiesa come uccisore di vampiri ma tenuto nascosto perché non è “cristiano” uccidere per lavoro, o al Desolazione Williams (Ice Cube) di “Fantasmi da Marte”, sfruttato dalle autorità per risolvere un caso difficile nonostante sia considerato un bieco assassino. Non tutti gli eroi di Carpenter seguono queste logiche, ma in ognuno di essi è riscontrabile, pur in modi e quantità diverse, il sapore dell’eroe western.

Altro tema carpenteriano preso in prestito dal western è sicuramente quello della frontiera.

In “1997 – Fuga da New York” la civiltà sembra aver lasciato nuovamente il posto alla “wilderness”, la terra inospitale ancora da colonizzare. La società civile si è disgregata insieme alla città che ne portava la bandiera, quella New York “centro del mondo” che l’immaginario americano ha da sempre promosso a modello del proprio stile di vita. Gli edifici lasciati a sé stessi, privi di manutenzione o pulizia, ospitano al loro interno erbacce, piante, uomini spietati che, ritrovandosi al riparo da qualsivoglia istituzione, tornano ad essere dei selvaggi. In Carpenter la natura riprende il posto della civiltà, in una sorta di circolo vizioso che riporta immancabilmente indietro, in quel tempo in cui uomini bisognosi di una terra da abitare addomesticarono le manifestazioni naturali e imbastirono il mondo “civile”. Il disfacimento tecnologico – una costante nel cinema di Carpenter: dagli strumenti impazziti dell’astronave “Dark Star” a quelli non funzionanti de “La cosa” – coadiuvato dall’inarrestabile declino della società capitalista riporta ogni costruzione umana al suo status “paesaggistico”: essa abdica al suo ruolo, qualunque sia – istituzionale, pubblico o privato, ecc. – e si accomuna agli alberi, alle montagne, alle rocce.

Questo concetto è alla base di molti film di Carpenter, che proprio per questo tendono ad essere identificati come western moderni in cui la città decadente e “selvaggia” ha preso il posto dei villaggi, delle distese non conquistate, della natura. Durante il “vero” west la natura selvaggia ha lasciato il posto alla società civilizzata, nel west di Carpenter la società civilizzata, autodistruggendosi, ha ricreato la natura selvaggia. Tutto torna ciclicamente, senza cambiare mai.

Jena Plissken si aggira in un mondo inospitale che appare come una frontiera da (ri) conquistare, ma lui stesso non può (e forse non vuole) riprendersela. Nel momento in cui la frontiera arrestò il suo avanzamento, nel selvaggio West, i primi americani capirono di aver costruito una nazione. Ma appena cent’anni dopo, nel 1997 di Jena, tutto è tristemente da rifare: le zone da riconquistare per ricreare un Paese di onesti principi, tuttavia sono diventate troppe, e gli uomini valorosi che potrebbero impegnarsi nel processo, portatori dei precetti di giustizia e moralità (come Jena, appunto) sono considerati criminali o banditi dall’istituzione stessa.

L’idea di una “nuova frontiera” restia alla conquista si trova molto spesso nelle opere di Carpenter: si è già parlato del dittico “Fuga da New York”/ “Fuga da Los Angeles” (quest’ultima pellicola, più dell’altra, si lega perfettamente al discorso di una natura che torna, in questo caso tramite un devastante terremoto), ma non vanno dimenticate le scorribande dei criminali senza volto di “Distretto 13”, che avvengono in una periferia losangelina impervia e malfamata che ricorda da vicino i villaggi “senza vita” dei western di Leone.

Ne “La cosa”, remake del quasi omonimo film di Hawks, Carpenter riprende il tema dell’assedio caro al suo maestro, una componente che faceva capolino nella sua opera a partire proprio da “Distretto 13”. Ma ne “La cosa” questo tema appare quasi “rivoltato”: se in “Distretto 13” il pericolo veniva da fuori e all’interno si era in un certo qual modo al sicuro, qui – dato che l’alieno può insinuarsi in qualsiasi corpo umano – nemmeno tra i muri di un edificio si può essere in salvo. Il regista gira così l’ennesimo “western non western” della sua carriera, intuendo le analogie visive tra le lande desolate dell’epopea e quelle, gelide ma in egual misura selvagge e suggestive, che offre l’Alaska (spacciata, a fini narrativi, per il Polo Sud). Il “polare”, proprio come il far West, è una terra fascinosa ancora inesplorata, in cui una comunità (in questo caso una comunità di scienziati) cerca di creare una pur piccola società civile. Per questo Carpenter presenta il campo base come fosse un risicato villaggio di frontiera, illustrandolo con campi lunghi esaltati dall’orizzontalità del formato panoramico. Gli uomini, specialmente il protagonista MacReady (che indossa sempre un cappello da cowboy), si stagliano spesso nella loro solitudine su vaste porzioni di spazio, infinite, desolate ed “isolate”.

La frontiera carpenteriana torna dunque allo status dei primi western: terra inospitale e selvaggia che l’uomo deve conquistare. Ma il fatto che alla fine nessuno si salvi dimostra che, rispetto al passato, gli uomini non sono più in grado di unire le proprie forze per ottenere qualcosa di concreto. La “nuova frontiera” non è conquistabile, in quanto gli uomini che dovrebbero innestare il processo si fanno fuori a vicenda per la paura che uno di loro sia “contagiato”. Viene a galla l’inquietudine di una società che esalta l’individualismo e non ammette il “diverso”: nemmeno per un secondo i protagonisti del film tentano di trovare una cura per i loro simili, e la loro mancanza di fiducia nel prossimo li porta inequivocabilmente alla fine.

È proprio per questa “mancanza di umanità” che la frontiera moderna di Carpenter abdica al ruolo di “sogno” di una nuova civiltà e diventa, definitivamente e senza via di scampo, un incubo.

Questo concetto ritorna – in maniera egualmente “forte” – ben vent’anni dopo le avventure polari di MacReady. Nel 2001 esce infatti il già citato “Fantasmi da Marte”, un film in cui pubblico e critica sono concordi nell’annotare elementi di “Distretto” (il tema dell’assedio) e delle due fughe di Jena (il personaggio di Desolazione Williams). Carpenter fa del pianeta Marte un nuovo, inesplorato Far West: il deserto marziano viene ripreso come se si trattasse di una distesa dell’Arizona, in cui si possono trovare miniere e piccole comunità agli albori (“Fantasmi da Marte” è probabilmente l’unico film della storia del cinema ambientato su Marte che non comincia con un’astronave ma con un treno).

L’idea di frontiera diviene, in maniera maggiore rispetto al passato, un perfetto simbolo dell’arroganza umana: l’uomo non è mai sazio di terre, e questo lo spinge a combattere presuntuosamente contro chiunque gli neghi l’espansione voluta. A tal punto che, esauriti i territori terrestri, esso si sposta col suo colonialismo violento su un altro pianeta del sistema solare, pretendendo ovviamente che vada a far parte del suo dominio.

Il discorso di Carpenter raggiunge in questo film un apice inaspettato: gli esseri umani vengono infatti letteralmente “eliminati” dai legittimi abitanti di quelle terre, mostruosi fantasmi alieni assetati di sangue. Ed è qui che il film si presenta come una metafora del West, è qui che Carpenter immagina una sorta di “riscossa del nativo”. Il suo sembra quasi un ammonimento: è andata bene una volta, ma non è detto che sia sempre così. Il sogno americano della frontiera si infrange così contro la sua stessa arroganza, che lo spinge a non fermarsi e a continuare a spostare la linea che separa la civiltà dal selvaggio. Ogni vantaggio guadagnato dal “conquistatore” ha portato al danneggiamento “dell’altro”, ogni azione violenta spacciata per civiltà ha spropositatamente aumentato la rabbia sopita: una rabbia che, prima o poi, si presenterà alla porta di quella stessa civiltà per urlare giustizia.

La questione del “classico”

Sia la critica che la storiografia ufficiale hanno sempre parlato dello stile di Carpenter come di uno stile essenzialmente classico. Studiando l’opera del regista nella sua totalità sarebbe pretestuoso affermare che si tratti di una definizione errata: il suo cinema è quasi tutto costruito su sviluppi narrativi lineari, su un montaggio trasparente costruito sul binomio campo/ controcampo, su inquadrature funzionali in cui tutto ciò che viene mostrato è attinente all’azione.

Amante del western e, dunque, del cinema “di una volta”, Carpenter rifiuta le trasgressioni tipiche della modernità e della post modernità. Ma il suo cinema è classico anche perché, pur basandosi spesso sulla commistione, è pur sempre cinema di genere, e rimane tale nonostante il concetto stesso di genere cinematografico abbia subito diverse trasformazioni.

La differenza maggiore che si può trovare tra Carpenter e i cineasti coevi che si sono avvicinati all’horror e alla fantascienza è sostanzialmente la capacità di reinterpretare la classicità in chiave estremamente personale, proprio come parecchi anni prima avevano fatto grandi nomi del cinema di genere come Howard Hawks, Orson Welles, Alfred Hitchcock, John Ford.

Pensiamo al celeberrimo incipit di “Halloween – La notte delle streghe”. Un lunghissimo piano sequenza in soggettiva che mostra agli spettatori il primo, feroce omicidio operato dal perfido Michael Myers, poco più che bambino. Carpenter utilizza il procedimento classico per eccellenza, ovvero il raccordo tra chi guarda e ciò che egli sta guardando, tra un soggetto e l’oggetto del suo sguardo. Tuttavia, la scelta di anteporre la soggettiva all’oggettiva (l’oggetto dello sguardo prima del soggetto) è una scelta assai rara, molto poco utilizzata sia nel cinema americano che in quello europeo. Non gratuita: l’obiettivo principale della sequenza è quello di angosciare e scioccare lo spettatore, e il regista vi riesce spingendolo prima a temere sé stesso – il suo sguardo coincide con quello dell’assassino – poi portandolo a fare i conti col trauma legato alla scoperta dell’identità dell’omicida: un bambino biondo di dodici anni, un pargolo con capigliatura angelica e sguardo assassino. Carpenter ribadisce attraverso l’eccesso tutta la potenza espressiva della soggettiva, e lo fa dilatando i tempi (la sequenza dura circa quattro minuti) e garantendo allo stesso tempo una visione in “tempo reale”, sottolineata dall’uso del piano sequenza. Questo binomio soggettiva “rovesciata”/ piano sequenza crea una suspense infallibile, che segue la lezione di Hitchcock ma allo stesso tempo se ne distanzia: non soltanto lo spettatore sa qualcosa che le vittime non sanno, bensì addirittura egli osserva la scena come il testimone impotente di un omicidio, un omicidio messo in scena con una regia che tramite l’uso della soggettiva “obbliga” ad assistere a tutta la sequenza “dall’interno”. Quello di Carpenter è certo un gioco virtuoso atto a testare i nervi dello spettatore, ma è anche e soprattutto una interessante nota di stile, un perfetto esempio di come si possano sfruttare in modo non convenzionale i dettami del cinema classico rileggendoli.

Nel mostrarci ciò che vede questo temibile assassino, Carpenter dà luogo ad un’immedesimazione decisamente anomala: lo spettatore, per la prima volta, si ritrova nei panni dell’assassino invece che in quelli delle vittime o del buono di turno, e dunque la tensione aumenta non perché da un momento all’altro apparirà un assassino, ma perché apparirà nell’inquadratura una delle sue vittime. In “Halloween”, dice Fabrizio Liberti nel suo saggio per “Il Castoro”, lo spettatore arriva sostanzialmente ad avere timore di se stesso.

Questa rilettura carpenteriana dei codici del cinema classico contagia anche la maniera di concepire (e utilizzare) lo spazio del fotogramma.

Si pensi alle scene in cui Michael appare alle spalle delle giovani donne che vuole aggredire. La paura non deriva – come spessissimo accade nell’horror degli ultimi anni – da un montaggio convulso o da veloci movimenti di macchina, quanto dal modo di utilizzare tutto lo spazio offerto dal formato panoramico. La tensione si accentua perché, collocandosi in secondo piano rispetto alle sue vittime, Michael si mostra allo spettatore ben prima di mostrarsi alle giovani donne che uccide. Scatta così un nuovo meccanismo identificativo, e il povero spettatore patisce chiedendosi se anche le ragazze scorgeranno la minacciosa sagoma di Michael prima che egli ponga fine alle loro esistenze. Una tecnica che torna spesso nei film di Carpenter, da “Pericolo in agguato” (uno stalker fugge dall’appartamento di Laurie Hutton) a “Fuga da New York” (un criminale corre alle spalle di Jena quando l’eroe arriva nella grande mela).

Dunque è confermato: il cinema di Carpenter rimane cinema classico. Riletto, rivisto, pieno di suggestioni personali ma, senza ombra di dubbio, classico. Interessante però notare come non si tratti di una scelta fatta per partito preso, quanto della volontà di rappresentare in maniera perfettamente funzionale una certa storia. Ma se la storia in questione aspira ad una funzionalità diversa e lontana dai dettami del cinema classico, allora ha ancora senso optare sempre e comunque per uno stile classico? È il caso de “Il seme della follia”, considerato da molti uno dei capolavori carpenteriani. Senza ombra di dubbio, si tratta di un film che di classico ha davvero poco e niente. Si tratta di una riflessione sul potere della scrittura che diventa una riflessione sul potere dell’arte, ma anche di un allucinato viaggio nei meandri della follia umana. Come trasmettere, si chiede Carpenter, questo clima di allucinata follia? Semplice. Girando un film che traghetti lo spettatore dentro un clima onirico in cui non c’è più alcuna linea di confine che separi arte e vita, sogno e veglia, sanità e follia.

Innanzitutto Carpenter disgrega la normale continuità narrativa. Per rispecchiare la follia del titolo, il regista rinuncia a qualsiasi riferimento spaziale o temporale.

C’è una sequenza, a riguardo, davvero emblematica: il protagonista, l’investigatore privato John Trent, accetta di rintracciare lo scrittore scomparso Sutter Kane; vagando di notte in una via deserta, su di un muro vede alcuni poster dei libri di Kane; spostandosi, vede un grasso poliziotto che pesta un ragazzo e fugge quando il tutore dell’ordine incrocia il suo sguardo; va a casa, telefona al datore di lavoro e l’indomani mattina va a comprare alcuni libri di Kane per documentarsi; la regia mostra dunque il detective assorto nella lettura, quando ad un certo punto si torna alla sequenza del pestaggio: questa volta, però, il poliziotto che si volta a guardarlo è un mostro; vediamo ora il protagonista che si sveglia di soprassalto: si trattava dunque di un sogno; un primo piano del protagonista che legge lascia nuovamente il posto alla scena del pestaggio, ma stavolta il mostruoso poliziotto, coadiuvato da altri esseri, attacca l’investigatore che si sveglia di soprassalto; al suo fianco appare nuovamente il poliziotto, ma Trent si sveglia nuovamente: era di nuovo solo semplice sogno.

La sequenza appare piuttosto confusa per lo spettatore, difficile da codificare, anche perché non ci sono indicazioni spaziali o temporali: quanto tempo passa tra l’acquisto dei libri e gli incubi? Dove si trova, rispetto alla casa di Trent, la strada in cui avviene il pestaggio?

La scena del pestaggio è il fulcro della storia: quando la si vede la prima volta sembra che essa faccia parte del mondo “reale”, in quanto non c’è nulla di strano a livello di percezione e il poliziotto non è ancora “mostruoso”; la seconda volta essa fa parte di un sogno di Trent: lo dimostra il fatto che il detective si svegli per la paura; la terza ed ultima volta, però, appare come materia di un libro di Kane: la dissolvenza sul volto di Trent assorto nella lettura suggerisce che ciò che egli immagina arriva da quelle pagine. Carpenter confonde abilmente realtà, sogno e arte, e il fatto che Trent sia protagonista di tutti e tre i livelli prefigura in qualche modo la sorpresa finale: il personaggio, infatti, scoprirà di non essere altro che un personaggio inventato dalla sagace penna di Kane.

La sequenza dura piuttosto poco (circa tre minuti e mezzo), ma la sua costruzione anti-classica e priva di punti di riferimento convenzionali trasmette già un’ambiguità che si fa prefigurazione della follia. In questo momento della sua carriera Carpenter dimostra di essere molto più vicino alle disgregazioni spazio- temporali tipiche di un certo cinema europeo (il “sogno nel sogno” ricorda da vicino il cinema di Buňuel) piuttosto che alle convenzioni narrative del “suo” cinema classico.

Una sequenza analoga, dal punto di vista della “perdita dei riferimenti”, è quella in cui Trent torna dall’editore Harglow (Charlton Heston). Dopo aver attraversato la follia di Hobb’s End (il paese “inventato” dallo scrittore), il detective assicurativo torna dall’editore che l’ha assunto per informarlo di avere trovato Kane e di averne distrutto il manoscritto. Ma ecco il colpo di scena: Harglow dice che in realtà il manoscritto è già stato pubblicato – “sta per uscire il film” – e che, ad averglielo consegnato di persona è stato lo stesso Trent parecchi mesi prima. Il tempo di ciò che si è visto finora è dunque un tempo distorto (il viaggio di Trent sembra non sia durato più di qualche giorno), e la sorpresa del malcapitato detective è la stessa che prova lo spettatore: non potrebbe essere altrimenti, in quanto la regia ha sempre privilegiato il punto di vista del protagonista e, di conseguenza, lo spettatore ha seguito solamente la sua storia. Carpenter scaraventa chi guarda nella situazione in cui giace il suo personaggio, trasmettendo un senso di confusione e incomprensibilità che rappresenta alla perfezione “the madness”, la follia del titolo.

Un’altra affascinate sequenza che va in qualche modo contro i principi dello stile classico è quella in cui Trent guarda attraverso il corpo di Kane, “strappatosi” come la pagina di un libro: il protagonista – ci dice la narratrice Linda Styles, che sta leggendo il manoscritto di Kane – “rimase in piedi davanti allo strappo con lo sguardo perduto nell’abisso senza limiti dell’ignoto, nella palude stigia che si estendeva dall’altra parte. I suoi occhi rifiutarono di chiudersi, e non gridò. Ma le creature, orrende e abominevoli, gridarono per lui, nel momento in cui le vide avvicinarsi e uscire a frotte da quel pozzo nero di tenebre, con l’accecante bagliore delle ossa consumate da innumerevoli secoli di maledizione”. È interessante notare come la macchina da presa di Carpenter indugi soltanto sul volto terrorizzato di Trent senza mai mostrare una soggettiva che illustri ciò che si trova al di là dello squarcio. C’è una semisoggettiva, ma ciò che si vede è soltanto buio. Il regista prima “gioca” con le aspettative dello spettatore abituato a sapere sempre cosa guardano i personaggi, poi gli propone una semisoggettiva in cui non si vede nulla. Il terrore della sequenza è generato esclusivamente dall’accostamento del volto di Sam Neill (Trent) alle parole pronunciate da Styles, e mai dalle immagini delle creature. Una scelta certamente interessante, che da un lato annuncia una presenza (Trent sta guardando qualcosa), dall’altro la nega con un’assenza (lo spettatore non vede di cosa si tratti, ma sa che è terribile grazie alle espressioni di Trent).

Carpenter cessa dunque di essere un regista “invisibile” (come era il suo maestro Howard Hawks) e rivela la sua presenza, ribadendo il fatto che è lui a “scegliere cosa mostrare allo spettatore”. Con un certo sprezzo per le convenzioni dello stile classico, il regista non solo comunica la sua posizione privilegiata di direttore d’orchestra, bensì addirittura svela esplicitamente l’artificio cinematografico. Una scelta che “spezza” l’identificazione ma riporta ad una dimensione simbolica, decisamente più politica: come uno scrittore che sceglie il destino dei propri personaggi (come un Sutter Kane che scrive il personaggio di Trent) Carpenter – attraverso il cinema – sceglie il destino di entrambi, plasmandone gesta e azioni secondo il proprio volere. Un concetto che si trova in qualsiasi tipo di opera artistica, ma che nel cinema classico è velato, nascosto: il regista interviene nel suo lavoro, ma non lo dà a vedere, lo cela dietro il coinvolgimento, le emozioni, l’immedesimazione dello spettatore. Carpenter invece ribadisce la sua esistenza, il suo agire, e lo fa per garantire al film la sua dimensione metaforica (l’arte che crea la vita). Si pensi alla sequenza in cui, su un autobus, Trent sta tornando a casa dopo le “folli notti” di Hobb’s End: in un incubo vede Sutter Kane che cerca di convincerlo del suo status di personaggio inventato; ad un certo punto lo scrittore gli dice “ti ho mai detto che il mio colore preferito è il blu?”; quando Trent si sveglia, sulla macchina da presa c’è posizionato un filtro blu. La sequenza – che rivela che il rapporto tra lo scrittore e i suoi personaggi è lo stesso di un Dio col suo creato – svela senza ambiguità l’artificio cinematografico. Il che avvicina la figura di Kane a quella del regista: entrambi cercano di esplicitare la propria presenza, entrambi ribadiscono il loro potere creativo di fronte a chi guarda.

Ma è nel finale che tutta la potenza metaforica della pellicola raggiunge il suo apice visivo: Trent, ormai impazzito, vaga per una città apocalittica senza più legge e finisce in un cinema a vedere il film “Il seme della follia”, diretto ovviamente da John Carpenter e imperniato sulle sue gesta. Non c’è più alcuna distinzione tra la realtà del film e la “non realtà di Kane”, ma nemmeno tra la realtà dello spettatore e quella del cinema (Trent sta guardando lo stesso film che guardiamo noi). Carpenter mescola differenti piani di realtà e firma il suo film meno “classico”, meno lineare e meno convenzionale.

Riaffermando anche un’idea di liberta creativa che da un “vecchio classico” non ci si aspetterebbe: quella che permette di ripensare il proprio cinema per poter assecondare una storia che richiede emozioni diverse da quelle raccontate di solito.

Ecco dunque di cosa si parla quando si parla del cinema di John Carpenter. Ex criminali divenuti buoni, buoni diventati criminali, scenari western nello spazio, revisioni stilistiche estremamente personali. E molti eroi che preferiscono stare in disparte, ribadendo la propria estraneità rispetto ad un mondo diventato troppo feroce e complicato per essere in qualche modo compreso. Come il suo amato Jena Plissken, anche Carpenter ha sempre agito restando in disparte: rispetto alle convenzioni, rispetto ai grandi circuiti hollywoodiani, rispetto alle mode e agli schemi. Ma raccontando comunque in maniera lucida tutto ciò che accadeva li intorno, raccontando un sogno che pian piano ha lasciato il posto al peggiore degli incubi.

.

.

PASSIONE E VISCERE: IL CINEMA DI ANDRZEJ ŻUŁAWSKI

di Sergio Naitza

La scomparsa di Andrzej Żuławski (17 febbraio 2016, aveva 75 anni) impone una nuova, completa immersione nella filmografia del regista polacco (due cortometraggi e tredici film) necessaria per ricollocarlo, attraverso una lettura critica più profonda e articolata, in una posizione meno defilata rispetto a quella che finora gli è stata superficialmente assegnata, soprattutto in Italia: e cioè di un regista eccentrico e caotico mentre il suo percorso personale (censurato in Polonia e costretto all’esilio in Francia per lunghi anni) e la sua cifra creativa (ha scritto anche 25 libri, una produzione letteraria quasi sconosciuta) ne fanno un autore fedele ad una visione della vita e delle cose del cinema (1).

Lo stile di Żuławski è un marchio cinematografico riconoscibile dalle prime inquadrature: movimenti di macchina, barocchismi, simbolismi, recitazione isterica ma un’analisi e una riflessione più meditate rivelano al contrario una lucida personalità, dove ogni inquadratura è fortemente pensata e voluta, nessuna sequenza è strumentale o insignificante. Tutta la sua opera racconta la tensione e le inquietudini di un uomo perfettamente calato nelle contraddizioni e negli orrori della Storia della metà del secolo scorso, un autore fuori da ogni conformismo, costretto alla dissidenza, che si è cibato di contaminazioni culturali e ha osservato, in maniera ossessiva, il Male che artiglia il mondo. Non ci sono risposte nel cinema di Żuławski, ci sono solo domande – mai scontate, mai banali – rovesciate sullo spettatore, al quale il regista chiede di entrare nei rivoli sotterranei, negli anfratti narrativi, che popolano i suoi film, perché è in questa intercapedine, in questo magma fluttuante di immagini, che stanno le tante chiavi di lettura di un cinema non riconciliato, non omologato a mode e tendenze. Lo dice anche nel suo ultimo film, “Cosmos” (2015, premio miglior regia a Locarno) , tratto dall’ultimo romanzo del conterraneo Witold Gombrowicz, Cosmo, (coincidenza, questa, che ne aumenta gli incroci cineletterari e privati): siamo in un giallo filosofico che non racconta come la coscienza e la ragione scoprono la soluzione della realtà, ma come si forma in noi la coscienza della realtà. Nel susseguirsi di citazioni, da Dante a Pasolini, da Chaplin a Shakespeare, da “Star Wars” a Tintin, Żuławski costruisce un teatro dell’assurdo – molto dialoghi sono calembour – che ci racconta l’impossibilità di decifrare il mondo e di saper mettere ordine nei nostri sentimenti, cariati da nevrosi e gelosie. Segni e segnali ora surrealisti ora concreti (animali impiccati, immagini di terrorismo dalla tv, labbra deformi, simboli esoterici) sono seminati in questa “selva oscura” cinematografica che mette alla fine in discussione la stessa struttura narrativa del film, tanto che Żuławski, con un montaggio alternato, propone due finali – come “Smoking/No smoking” di Alain Resnais – anzi ne aggiunge un terzo quando sui titoli di coda svela il set, il backstage. I trucchi della macchina cinema erano mostrati anche in “Femme publique” o in “Boris Godounov”, il concentrare in una villa un’umanità variegata e far esplodere tensioni e passioni c’erano in “La nota blu” e questa rappresentazione teatrale della vita di Cosmos richiama l’irrompere del palcoscenico in “L’importante è amare”, “L’Amour braque-Amore balordo2, “Femme publique”.

Tutto questo per ribadire che “Cosmos” non è fatto di dettagli ma è figlio di precise e coerenti piste di comunicazione che i film di Żuławski rispettano, sempre dentro un primo comandamento: il movimento. Non solo quello della cinepresa ma anche quello dei personaggi dentro uno spazio ridotto: muoversi aiuta a cambiare, per non impigrire muscoli e mente. Il movimento serve per premere sui bordi dell’inquadratura, per suggerire allo spettatore che il cinema, il racconto, continuano anche oltre. Ogni movimento significa lotta e confrontarsi su un terreno di ricordi e conoscenza, dunque fare i conti con le proprie cicatrici del dolore e della guerra (“La terza parte della notte”, “Diabeł-Diavolo”), di un passato tormentato (“Sul globo d’argento”, “L’importante è amare”, “Boris Godounov”), di un’infanzia che ha lasciato ferite (“L’Amour braque”, “Le mie notti sono più belle dei vostri giorni”) di pulsioni (a)morali (“Possession”, “La sciamana”, “La fidélité”). È un cinema che rifiuta una didattica e una didascalica analisi dell’esistenza, l’essere umano nell’universo ontologico del regista polacco ha necessità di lacerarsi, denudare corpo e anima, costeggiare gli abissi della follia, interrogarsi laicamente sul senso religioso della vita. Temi che marchiano l’esordio del 1971 con La terza parte della notte dove una sequenza autentica di un parto significa indagare sulla propria nascita, sul perché stare al mondo, in un periodo cruciale della Storia, quello della Seconda guerra mondiale e del destino di Leopoli (la città dove è nato nel 1940) sotto l’occupazione tedesca. E in più il confronto col potere che vessa una famiglia e i segni dell’Apocalisse (dove coesistono Dio e il Diavolo), ovvero la costante presenza del Male, fulcro sul quale si declinerà tutto il suo cinema successivo. Tanto che il secondo film, “Diabeł-Diavolo”, del 1972, ritorna a un altro momento storico fondamentale del suo Paese, la spartizione della Grande Polonia del 1793, così carico di simboli e similitudini con il regime di allora (palesi le allusioni alla rivolta studentesca del ’68): e infatti venne censurato per 18 anni. Sorte peggiore accadde al film successivo “Sul globo d’argento”, opera di fantascienza filosofica tratta da un romanzo del fratello del nonno del regista, di una ricchezza visiva sontuosa e sorprendente, il racconto di alcuni transfughi dalla Terra in cerca di un pianeta in cui creare una società più giusta e libera.

Ma le cui riprese vennero bloccate, le scenografie mandate al rogo, il lavoro giudicato anticomunista e solo nel 1988 (il film era del 1976) quando Żuławski tornò in patria dall’esilio francese, il regista chiuse il film raccontando con la sua voce fuori campo le scene che avrebbe dovuto girare e che il regime comunista gli proibì. Dunque, soprattutto in questi primi tre film del periodo polacco, la politica è al centro del cinema żuławskiano analizzato sotto l’ottica di un potere che annichilisce le persone. E qui s’innestano altri pilastri narrativi, come il motivo del vagare e della fuga, l’innocenza dei bambini simbolo di speranze tradite, l’ambiguità e il doppio dei personaggi, l’esplorazione dell’universo coppia, la morte. Ossessioni in un labirinto nel quale non esiste una segnaletica in aiuto allo spettatore: ognuno deve rapportarsi al film, liberandosi della passività del proprio sguardo verso lo schermo, rendendosi anzi disponibile a dialogare col proprio inconscio.

Il doppio, si diceva. Non solo inteso come il personaggio che interpreta due ruoli, Isabelle Adjani (Anna/Helen), Malgorzata Braunek (Helena e Marta), Pawel Slaby (Grigori e Dimitri) ma anche l’insistere sui nomi, Helene- Helen (“La terza parte della notte” e “Possession”), Marta (“La terza parte della notte” e “Sul globo d’argento”) Lucas (“Femme publique2 e “Le mie notti…”), Michał (“Pavoncello”, “La terza parte della notte”, “La Sciamana”) come se ognuno fosse legato a doppio filo con l’altro, concetto rafforzato dalla presenza di burattini-sosia in La nota blu. Fino a “Cosmos” che sul doppio (si veda Léna e la cameriera col labbro leporino) ricama sottile variazioni sul tema.

Ma doppio significa anche doppiezza di linguaggio, cinematografico e teatrale; di un alter ego sia la piovra di “Possession” che lo scheletro de “La sciamana”, di una scena uguale con finale diverso (“Cosmos”). Significa sdoppiarsi, cioè prendere coscienza di sé, dell’altro che c’è in noi: e questo vuol dire che qualcuno dovrà morire. La Ethel de “La femme publique” passa attraverso tre momenti, simbolicamente situati nelle sedute fotografiche, ovvero la scoperta di non essere più solo un corpo, un feticcio ma di avere una personalità, quindi alla fine non ha più bisogno dell’apparecchio fotografico, cioè di un mezzo di riproduzione del doppio. E tra l’altro fotografia e fotografo sono spesso presenti nei film di Żuławski, da “L’importante è amare” a “La fidélité”: se nel primo l’immagine è rubata senza scrupoli (il fotografo Fabio Testi), nel secondo è immagine confusa e sfocata (gli scatti di Sophie Marceau) come la realtà di cui non riusciamo più a catturarne il senso. Il doppio trova in “Possession” la sua perfezione inquietante: è qualcosa che abbiamo dentro, che si estrae dal nostro corpo, un organismo parassitario (si veda la scena dei pidocchi in “La terza parte della notte”) che prende forma di una tentacolare piovra. Da una banale storia di tradimento, il film vola verso argomenti orrorifici, metafisici e spirituali: “Possession” è una indagine sulla degenerazione dell’amore, fin dentro le sue viscere, è la fusione tra pensiero allucinato e corporeità sanguigna. C’è un filo che unisce Isabelle Adjani a Iwona Petri, protagonista de “La sciamana”, e non è soltanto l’istinto carnale: i corpi sono separati, sono tutt’uno solo nell’illusione dell’orgasmo. Il doppio è separazione, riflesso amplificato di tutto quello che l’altro ha rappresentato nella vita. Siamo in una dimensione metafisica, mistico-irrazionale. E non è un caso che Żuławski affidi alle donne il ruolo di “sperimentat(t)rici”, lasciando agli uomini ruoli più marginali e fragili. Le donne si realizzano nella caparbietà dei loro sentimenti, sono capaci di gettare il corpo nella lotta, hanno tutte un’idea su come affrontare il destino: Żuławski ce lo mostra con le inquadrature del passo deciso e sicuro di Isabelle Adjani, Valerie Kapriski, Sophie Marceau, Iwona Petri, quasi sempre in apertura di film, una carrellata sui piedi che camminano svelti e sfrontati, come la volontà di percorrere una strada autonoma con slancio felino, imponendo un modello di indipendenza. L’uomo invece è sempre in uno stadio infantile, immaturo, spesso ripreso in posizione fetale: Dutronc che fa il piccolo Zorro in “L’importante è amare” o è sotto il segno di Tintin in “Le mie notti…”, i gangster hanno le maschere di Paperino, Pluto e Topolino in “L’amour braque”. In un cinema etichettato come adulto ed erotico, il bambino invece è la nicchia privilegiata, nascosta in ogni film, tentativo di trovare la luce in un mondo di tenebre: rivelatore, in questo caso, il suicidio nella vasca da bagno del piccolo Bob in “Possession”, che richiama quello più celebre di Heinrich in “Germania anno zero” di Rossellini: siamo sempre nella cupa Berlino, entrambi i gesti estremi dei bambini sono grida contro l’innocenza tradita e il Muro (allora, nel 1982, presente e spesso inquadrato) è l’evidente metafora della incomunicabilità della coppia.

Ecco: la coppia, altro cardine żuławskiano, inventata anche quando non c’era (“Boris Godounov”). Elemento che ne richiama un altro: l’amore. Che non è mai edulcorato, patinato, scontato: a Żuławski la banalità dei sentimenti non interessa, deve esserci sempre possesso, sensualità, strazio, parossismo, desiderio, impegno fisico e mentale, nudità, struggimento. Amore come demoniaco tormento purificatore. La realtà quotidiana c’è ma sono schizzi di immagini rapide, talvolta estranee al plot principale: sparatorie, inseguimenti, morti violente spesso risolte con toni grotteschi (il lanciafiamme ne “L’Amour braque”, il traffico di uranio ne “La sciamana”, l’assassinio di un cardinale in “Femme publique”, l’editore colluso con la mafia in “La fidélité2), in qualche caso affidate a un terzo occhio, lo schermo di una tv sempre accesa per ricordare anche a chi si autoemargina in una villa di campagna che la violenza e la tragicità del mondo ci inseguono sempre (“La fidélité”, “Cosmos”).

Entrare disarmati in questo mondo di fenomenologie dell’incoscienza, cioè senza un piccolo fardello culturale per decifrare le tante porte e botole che si aprono vedendo i suoi film, è smarrirsi nella superficialità di uno sguardo distratto, magari da qualche nudo femminile (anche se il tema dell’erotismo è molto presente e da approfondire). Si può “vedere” il mondo żuławskiano analizzando il suo linguaggio cinematografico. Movimento, dunque, è la parola chiave, la fluidità della cinepresa, sguardo mobile, curioso, impertinente, pedinatore, nevrotico. Quasi danzante, e infatti in “Diabeł” il diavolo è incapace di spiegare a parole le brutture del mondo e allora tenta di farlo con una danza. Nelle accelerazioni e nei ritmi sincopati c’è la voracità della scoperta. Ma non si tratta mai di movimenti di bravura tecnica o civetteria cinefila, tutti sono funzionali al racconto. “Possession” ha una struttura circolare, in cui la macchina da presa accerchia i personaggi; in “Diabeł” i movimenti sono di avvitamento; la camera a mano bracca i protagonisti nella prima parte di “Sul globo d’argento” mentre nella seconda si privilegiano gru e dolly hollywoodiani; la mobilità strappa all’immobilismo del teatro lirico il personaggio di Boris Godounov che il regista fa scappare fra i meandri del suo palazzo, come è memorabile la fuga nei sotterranei in “La terza parte della notte”. Anche il colore, le sue sfumature e la sua temperatura, ha una impronta psicologica netta, dal blu fosforescente di “Possession” al giallo tenue che emana “La nota blu”, ma è il rosso del sangue ad attraversare tutti i film, richiamando un carattere primigenio, legato al parto e alla morte. È il sangue sui tronchi sono dove impalati gli uomini (“Sul globo d’argento”), sull’abito bianco di una donna macchiato nel basso ventre (“Diabeł”), al sangue che invade la tastiera del pianoforte (“La nota blu”), giusto per fare qualche esempio: come se ogni film avesse un “patto di sangue”, una corrispondenza, un rimando l’uno con l’altro. Sangue significa vita: Żuławski in fondo col suo cinema chiede allo spettatore la disponibilità a ricevere una trasfusione di qualcosa di vitale, sotto forma di provocazione, un coinvolgimento di sensi e di intelletto. È la stessa richiesta che ha sempre fatto agli attori, dai quali pretende “tutto e tanto”, di andare oltre il personaggio, di immergersi totalmente. Non è un caso che quelli che hanno lavorato con lui gli hanno sempre riconosciuto d’essere un maestro nel dirigerli. In particolare le donne, Żuławski ha saputo trasformarle, con la tensione del demiurgo, ottenendo risultati eccezionali, da Romy Schneider a Malgorzata Braunek, alla trasformazione in attrici di acerbe teenager come Sophie Marceau, o di sconosciute esordienti come Valerie Kapriski o Iwona Petri.

C’è molto da scavare in questo cinema spirituale, anzi teologico, zeppo di simboli religiosi, in particolare la croce che compare in mezzo a marito e moglie in “La terza parte della notte”, negli uomini crocefissi come Cristo in “Sul globo d’argento”, nello sguardo muto della Adjani verso un crocefisso in “Possession”; e poi le tante croci di “Boris Godounov”, e il simbolismo ne “La sciamana” in cui i due amanti (anche nel manifesto del film) sono incorniciati da una croce. Tra l’altro in questo film c’è un prete (omosessuale) ma rappresenta la sconfitta della religione, e infatti si suicida. In Żuławski non esiste un Cristo che salva e redime, esistono Dio e Diavolo facce di una stessa medaglia. Il rituale religioso, o cattolico di cui è intrisa la Polonia in cui è nato, gli interessa nella sua devianza metafisica o nella similitudine più estrema: il rito della Comunione, il mangiare il corpo di Cristo, diventa ne “La sciamana” una pista divinatoria e soprannaturale, perché il gesto finale della protagonista Iwona Petri, che si ciba del cervello del professore di antropologia di cui è innamorata, non è un finale horror, è un gesto cannibale nasconde radici nelle teorie di Bataille. E che chiude il cerchio con la sequenza di “Possession” in cui Isabelle Adjani uccideva e metteva braccia e piedi in un frigo.

Si capisce che il cinema di Żuławski non ha verità in tasca, è un magma creativo affascinante e stravagante, visionario e inafferrabile; spesso parte da un testo letterario (il suo faro Dostoevskij o un autore minore), ma subito se ne allontana in una trasposizione che è sempre immagine forte e scioccante. E molto ci sarebbe da ragionare sul suo vulcanico talento di scrittore, dove la prosa è un fiume in piena, ricca e debordante, colta e sguinzagliata, come il moto perpetuo del suo cinema. Così “Cosmos”, essendo l’ultimo suo film è diventato anche il suo testamento: tornato dietro la macchina da presa 15 anni dopo “La fidélité”, Żuławski provoca un cortocircuito fra

cinema e letteratura, i suoi due amori, lo si capisce dal personaggio protagonista chiamato Witold, alter ego suo e di Gombrowicz, che vediamo spesso inquadrato a scrivere, dunque nell’attore creativo. E il creare ha a che fare con la libertà, che è anche quella di costeggiare generi diversi (melò, giallo, commedia, metacinema) senza sceglierne uno, e di giostrare abilmente fra cinema e vita, arte e finzione. Żuławski è stato un autore che ha sempre saputo osare, sperimentare, eccedere e che ha usato immagini e parole per scuotere spettatore e lettore dalla noia, dalla banalità, dall’indolenza. Oggi ci resta un cinema “urlato” che chiede di farsi sentire, un frammento di luce nell’oscurità del mondo.

NOTE

- L’unica retrospettiva completa su Żuławski è stata realizzata dal Trieste Film Festival nel 2003, che ha pubblicato una monografia curata da Sergio Naitza (dalla quale in questo articolo sono riprese alcune riflessioni).

.

.

SAGGI

IL CINEMA CRUDELE DI W. SOMERSET MAUGHAM

IL CINEMA CRUDELE DI W. SOMERSET MAUGHAM

di Orio Caldiron

- Society Play

Se l’aveva cercato nella narrativa, il successo W. Somerset Maugham lo trova invece nel teatro. Nei primi decenni del secolo scorso ci mette poco a diventare uno dei protagonisti più gettonati dal pubblico e dalle attrici in cerca di nuovi testi. Si cimenta nei generi più diversi, dal melodramma alla farsa, ma dà il meglio nella Society Play, la commedia di costume ambientata nel mondo elegante di cui registra le convenzioni e i tic, le frivolezze e le ossessioni in dialoghi brillanti e amari sottotesti che lo rendono celebre. Il salotto londinese è lo spazio privilegiato dove si muove con la disinvoltura di chi fa del paradosso una strategia vincente. Lo scetticismo più cinico non esclude la denuncia delle ipocrisie sociali.

Si va da “Penelope” (1909), acuta radiografia della psicologia femminile dalla parte della donna, a “Terra promessa” (1914), dove la protagonista segue l’eroe nelle sterminate distese del Canada da colonizzare. “Il circolo” (1921) è l’ironica rappresentazione del matrimonio e del divorzio attraverso due generazioni di una stessa famiglia, mentre “La moglie fedele” (1926) va più in là e il lieto fine coincide con la dissoluzione del matrimonio. “La sacra fiamma” (1928) risente esplicitamente delle tesi sessuali lawrenciane e “Quello che guadagna il pane” (1930) fa il tifo per il banchiere che, stanco di mantenere la famiglia abituata al lusso, provoca volontariamente la bancarotta. Il suo testo più audace è “Per servizi resi” (1932), caustico quadro di amarezze postbelliche che indigna i benpensanti e lo induce a sospendere la sua attività teatrale per dedicarsi esclusivamente alla narrativa. Nel frattempo erano stati adattati per la scena anche “Pioggia” e “La lettera”, i due famosi racconti più volte riproposti dal cinema.

La fortuna italiana del teatro di Maugham comincia alla fine degli anni venti e esplode nei trenta con un décalage di almeno un decennio nei confronti delle messinscene inglesi e americane. La parola passa a Bagni-Ricci, Besozzi-Ferrati, Merlini-Cimara-Tofano, Benassi-Carli, Gramatica-Carini, Torrieri-Bernardi, che non sono misteriose formazioni dell’odierna calciopoli ma con Tatiana Pavlova, Marta Abba, Lamberto Picasso, Annibale Betrone e Paola Borboni il gotha della scena italiana dei trenta, la strepitosa compagnia di giro che supplisce alla mancanza di teatri stabili. Il successo delle commedie dello scrittore inglese è notevole in una stagione in cui gli attori che battono le piazze con un repertorio quantitativamente impressionante hanno un bisogno disperato di copioni. Nella scena italiana dell’epoca – che non si è ancora trasferita armi e bagagli a Budapest come succede di lì a poco con l’invasione di autori e commedie ungheresi, all’origine dei telefoni bianchi cinematografici – il teatro di William Somerset Maughan ha il suo momento di gloria se Renato Simoni , Silvio d’Amico e gli altri critici ne parlano con il sussiego che riservano agli autori importanti senza mai lasciar trapelare che spesso si tratta solo di piacevole teatro d’intrattenimento. Tra i pochi che non si fanno incantare c’è Alberto Savinio. Su “Omnibus” del 20 agosto 1938 non sembra per niente disposto a prendere sul serio “i sacrifici silenziosi, l’onore macchiato, il disonore che solo la morte in terra lontana può smacchiare” di “Lo scandalo Mackenzie”, dove “la retorica del gentiluomo inglese arriva a un asmatismo tale che, dopo il primo atto non ha più fiato di tirare avanti, e se ne giace a terra, molliccia e biancastra, come la trippa bollita”.

- Il Grande Gioco

Quando nel 1928 esce “Ashenden” o “L’agente inglese”, considerato oggi l’archetipo del moderno romanzo di spionaggio, la spy story si era conquistata già il suo spazio nello scaffale della paraletteratura anglosassone. Senza contare “Kim” (1901) di Rudyard Kipling, strepitosa celebrazione del Grande Gioco sullo sfondo esotico dell’India favolosa, in “L’agente segreto” (1907) di Joseph Conrad il genere aveva incontrato lo scenario della città mostruosa. Come dimenticare poi le suggestive anticipazioni di John Buchan, che in un gruppo di romanzi inaugurato nel 1915 da “I quarantanove gradini” e concluso solo nel 1924, s’era inventato la guerra santa contro la Gran Bretagna guidata da un giovane profeta musulmano e l’uso delle più spregiudicate tecniche di persuasione psicologica di massa?

Sin dalla prefazione l’autore mette le mani avanti, si sente più scrittore-agente che agente-scrittore, anche se si vanta di essere stato mandato in Russia nel 1917 per tentare di impedire lo scoppio della rivoluzione bolscevica. Nessuno più di lui ha contribuito a definire lo statuto della Spy Story in fieri, incentrato sulla figura dell’eroe senza illusioni, pedina di un gioco più grande di lui, che lucidamente non si nasconde gli aspetti più sgradevoli del mestiere: “Era solo una rotellina di un complicato ingranaggio e non gli era dato di vedere un’azione per intero. Interveniva all’inizio, o alla fine, o in qualche momento intermedio, ma di rado aveva modo di scoprire a cosa portasse il suo operato. I capi supremi del servizio segreto nei loro uffici londinesi forse facevano una vita eccitante, muovevano le loro pedine qua e là e vedevano il disegno che una moltitudine di fili veniva tessendo. Ma per i pesci piccoli far parte del servizio segreto non era l’esperienza avventurosa immaginata dal pubblico”. Sono molti i luoghi ormai classici di “Ashenden”, dai colloqui con “R.”, il colonnello del servizio segreto, alle descrizioni delle città svizzere dove le spie dei vari paesi stabiliscono tutti il quartier generale nello stesso albergo, alla metodica decifrazione dei messaggi in codice: ingredienti ormai canonici e rituali ma che sembrano qui fare le prove generali prima che Eric Ambler, Ian Fleming, Len Deighton, John Le Carré si passino il testimone.

Chi ha capito tutto, l’uomo che sapeva troppo, è Alfred Hitchcock che tra il ’35 e il ’36 prima di salpare per Hollywood fa in tempo a portare sullo schermo Buchan (“Il club dei trentanove”), Maugham (“Amore e mistero” o “L’agente segreto”) e Conrad (“Sabotaggio”), sintonizzandosi per tre volte di seguito sul thriller spionistico in formazione. Poco importa se dopo aver voluto un grande attore di teatro come John Gielgud per impersonare Ashenden, sul set sembra avere occhi soltanto per la bionda Madeleine Carroll, conflittuale oggetto del desiderio che la macchina da presa insegue con amore ma non esita a far vedere con la faccia coperta di crema. Il fatto è che il grande Hitch – ha raggiunto proprio allora il peso massimo di oltre centoquaranta chili – nel suo schizofrenico rapporto con gli attori, e soprattutto con le attrici, sembra più che mai deciso a cercare di capire cosa succede all’interno dei personaggi. Anche di se stesso? L’universo dello spionaggio e del controspionaggio con la sua ambiguità istituzionale lo fa incontrare con i grandi temi del suo cinema di autore in incognito, dall’instabilità delle relazioni umane ai complicati labirinti della colpa, dal gioco del doppio alla banalità del male.

- Tristi Tropici

Che cosa hanno in comune Gloria Swanson, Joan Crawford, Bette Davis, Greta Garbo, Gene Tierney, Rita Hayworth? Nulla. Se non fosse che tutte hanno impersonato sullo schermo le protagoniste dei libri di W. Somerset Maugham, lo scrittore inglese più saccheggiato dal cinema americano dagli anni trenta ai cinquanta. Nella grande stagione di Hollywood il personaggio stesso del romanziere di successo appare in più di un film con il proprio nome e cognome ma con il volto del compassato Herbert Marshall, il più inglese degli attori inglesi, il partner di Greta e Marlene. Il suo passo claudicante non sminuisce il fascino discreto dell’uomo di mondo. Nella debordante filmografia del narratore, piena di remake e riproposte, la danza la conducono le donne, in cui le frustrazioni romantiche non hanno attenuato i robusti appetiti sessuali. Nei loro confronti il perfido Maugham spesso rinuncia al suo sprezzante cinismo.

Sul finire del muto, “Tristana e la maschera” (1928) di Raoul Walsh è la prima versione di “Pioggia”, il bellissimo racconto ambientato a Pago Pago, l’isola del Pacifico dove, appena sbarcati da San Francisco, si affrontano Sadie Thompson e Mr. Davidson, la prostituta e il missionario deciso a redimerla. Gloria Swanson, che è stata l’acclamata protagonista delle commedie coniugali di Cecil B.DeMille e Jeanie McPherson, subito dopo il matrimonio con il marchese di La Falaise, si è innamorata del personaggio e, nonostante l’ostilità di Will Hays, riesce a spuntarla in barba al Codice. Il risultato è straordinario. Sin dalle prime immagini l’irruente vitalità della star inaugura lo scontro senza quartiere con un allucinato Lionel Barrymore, il fanatico religioso dai bagliori luciferini.

Quasi senza storia è la seconda “Pioggia” (1932) di Lewis Milestone con Joan Crawford, un flop clamoroso nonostante l’abilità del regista di “All’Ovest niente di nuovo”. Il pubblico delle dattilografe e delle commesse, che accorrono a vedere il film dell’attrice dalla grande bocca, si riconoscono nella ragazza che si è fatta da sé e non se la sentono di rinunciare alla facciata di rispettabilità. Non riescono a condividere l’esplicita spregiudicatezza di Sadie. Non era ancora arrivato per Joan il periodo Adrian, quando il grande costumista mette in rilievo le sue spalle quadrate dando vita allo Stile Crawford dall’inconfondibile gusto mascolino al centro degli aggressivi Women’s Film tra mélo e noir, dove l’eroina intraprendente e vulnerabile rivendica il proprio diritto alla felicità.

.

La terza “Pioggia” (1953) di Curtis Bernhardt è un film a corrente alternata che si affanna a aggiornare la vicenda alla seconda guerra mondiale, ma trova il principale motivo di interesse nella presenza di Rita Hayworth, l’estrema incarnazione del glamour hollywoodiano. Se lo spostamento cronologico enfatizza il ruolo del presidio dei marines aumentando il numero dei commilitoni del sergente O’ Hara, altrettanti boys di un quasi musical stregati dalla cantante di night dal torbido passato, il puritanesimo dell’ispettore delle missioni, un legnoso José Ferrer, diventa meno plausibile, tutto sbilanciato sul coté dell’ipocrisia. L’irriducibile vivacità dell’attrice rivitalizza il personaggio, assicurandole la naturalezza senza compromessi delle grandi performance. Certo, i tempi di “Gilda” sono lontani e l’altalena di matrimoni e divorzi lascia il segno e qualche ruga, ma non spegne mai del tutto l’incontenibile esuberanza sessuale della “Rossa Con Cui Vorrei Fare Naufragio”.

.

.

Negli anni trenta nessun’altra attrice si sottrae alle regole dello star-system come Bette Davis. Il suo singolare magnetismo è estraneo al richiamo sessuale se non addirittura ai canoni convenzionali della seduzione cinematografica. Non bella, le palpebre pesanti, gli occhi sporgenti, il mento aggressivo, è la ribelle cosciente di sé nella società dominata dagli uomini. I capi della Warner non riescono a capire perché voglia interpretare a tutti i costi un personaggio odioso come quello di Mildred, la cameriera di cui è ossessivamente innamorato lo studente di medicina Philip Carey/Leslie Howard.

.

.

.

.

..