Sommario

EDITORIALE

Nell’assumere la Direzione della Rivista sento il dovere, e il piacere, di ringraziare sentitamente Giancarlo Zappoli, Luisa Ceretto e Giulia Zoppi con i quali ho condiviso la responsabilità di portarla avanti sia nella edizione cartacea che nell’attuale veste on line. Validissimi colleghi che hanno lasciato tale ruolo per impegni importanti nel loro lavoro professionale. Mi fa, comunque, molto piacere che essi continueranno a collaborare alla Rivista i cui propositi terranno fede ad una linea concordata con loro in precedenza. Un ringraziamento sincero va anche al Presidente Fedic Roberto Merlino che a nome della Federazione mi dà fiducia nel nuovo incarico di Direttore responsabile, ed a Maurizio Villani, appassionato di cinema, che mi affiancherà come Redattore in questa prova impegnativa. Il cinema e i cineasti indipendenti, ma anche il documentario e l’attività dei filmaker, saranno motivi portanti della Rivista.

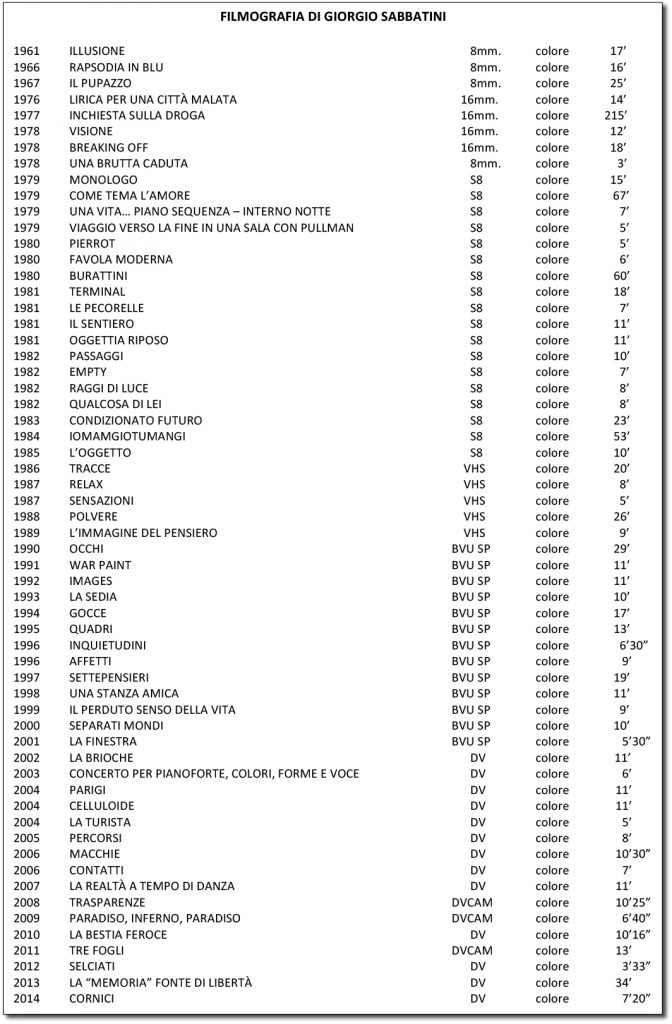

Già in questo numero s’inizia a parlare di momenti innovativi del cinema indipendente con l’ampio Saggio di Elio Girlanda e con il profilo di Ugo Brusaporco su un regista libero come pochi altri: Augusto Tretti. Nella sezione “Saggi”, Giulio D’Amicone sottolinea come il cinema americano ha trattato la figura del Presidente degli Statti Uniti, mentre Roberto Lasagna analizza alcuni film che si sono interessati di criminali nazisti. In “Fedic, le persone e i fatti”, rubrica da me curata sin da lungo tempo, porto alla ribalta un filmaker storico come Giorgio Sabbatini, mentre Roberto Merlino presenta la sua iniziativa di dare visibilità agli Autori Fedic grazie alla collaborazione con l’emittente televisiva “DILUCCATV”. Viene anche pubblicato l’elenco delle puntate elaborate, onde dare la possibilità ad appassionati, cinefili e studiosi di poter conoscere l’interessante produzione Fedic.

Appuntamento anche con i “Festival” e “Occhio critico” su alcuni film di particolare rilievo dell’ultimo periodo.

Infine, mentre si continua con “Visti da lontano” su film poco visibili per colpa del mercato cinematografico, con “Qualità di Serie”, con la quale Luisa Ceretto e Giancarlo Zappoli continuano la loro collaborazione alla Rivista, viene posta l’attenzione su serie tv che in effetti sono anche lungometraggi.

E dal prossimo numero si riprenderà con “Panorama Libri”, si darà vita ad altre Rubriche e spazio a nuovi collaboratori, per portare avanti l’intento della Rivista di essere uno strumento di arricchimento culturale per tutti coloro che amano il Cinema.

BUONA LETTURA.

Paolo Micalizzi

.

CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI

Il CINEMA INDIPENDENTE. Cenni storici

di Elio Girlanda

Scrivo queste note mentre si svolge l’appuntamento annuale del Sundance Festival, che testimonia la vitalità non solo della famosa rassegna del cinema indipendente internazionale ma di un ambito di produzione e distribuzione ormai di lunga tradizione nel mondo. Per l’occasione Robert Redford ha dichiarato: «Il cinema indipendente e gli artisti che sono tali riflettono il nostro tempo con creatività irriverente e con intenti sociali e umanistici rispetto agli anni che stiamo vivendo tra lacerazioni, dilemmi e attentati. Il Sundance Festival, più che mai in tempi di globalizzazione e di attacchi alla libertà di espressione, resta un baluardo di ogni diversità». Infatti al Festival di Salt Lake City approdano piccoli film e opere prime, anche di registi italiani com’è il caso quest’anno di Cloro di Lamberto Sanfelice con l’attrice Sara Serraiocco come protagonista.

Questioni di definizione tra industria e autorialità

Questioni di definizione tra industria e autorialità

Che cosa intendiamo per cinema “indipendente” o “indie”, come si usa nel gergo anglosassone? Esistono concezioni diverse del cinema indipendente? O si tratta soprattutto di storie e tradizioni diverse secondo le aree continentali e le cinematografie nazionali? Nella sua storia del cinema indipendente dagli anni Ottanta del Novecento (“Il cinema americano indipendente”, Einaudi, Torino 2006), Geoff King, riferendosi a quello americano e pur riconoscendone varietà di forma e di sfumature, fissa tre punti principali di orientamento ovvero «la posizione dei singoli film o dei cineasti per quanto riguarda: 1) la loro collocazione all’interno dell’industria, 2) i tipi di strategie formali ed estetiche adottate e 3) il loro rapporto con il più vasto panorama, sociale, culturale, politico o ideologico» (pp. 3-4). Ancora King sottolinea come nel cinema americano indie l’elemento produttivo-industriale sia prioritario, anche alla luce dei grandi mutamenti avvenuti negli ultimi anni, oggetto di continuo aggiornamento bibliografico (www.gkindiefilm.com).

Sull’elemento produttivo-industriale, in riferimento al cinema indipendente internazionale, concordano i nostri Serafino Murri e Bruno Roberti: «Con l’espressione cinema indipendente si definisce un insieme di modalità realizzative, produttive e distributive, e un ambito creativo il cui sviluppo avviene al di fuori, e spesso in alternativa, alla logica del mercato cinematografico ufficiale e dell’industria oligopolistica delle grandi compagnie di produzione. Lo sviluppo del cinema indipendente si è andato articolando e diversificando in modo parallelo in quei Paesi le cui strutture cinematografiche si sono organizzate su scala industriale, per es. negli Stati Uniti a partire dagli anni Trenta-Quaranta e in Europa dagli anni Sessanta-Settanta, rappresentando un contraltare anzitutto produttivo rispetto ai procedimenti realizzativi dei film ad alto budget, cui sono state contrapposte l’economicità di mezzi e di pianificazione del basso budget, e la ricerca di soluzioni indipendenti dal mercato consolidato» (www.treccani.it).

Comunque sono gli anni Ottanta, e non solo per il cinema americano, a segnare un altro inizio, perché proprio nel periodo si moltiplica un nuovo pubblico, di condizione urbana e d’istruzione superiore, ovvero gli adulti della generazione “baby boom” dei Sessanta, «caratterizzato in genere da una migliore “perspicacia” rispetto a chi era attirato dai prodotti del filone commerciale dominante di Hollywood». Accanto a tale fenomeno avviene lo spostamento del mercato verso il sell-through (le vendite dei film fatte direttamente al consumatore) che cresce più rapidamente dei noleggi, grazie all’home-video, come accadrà anche in Europa.

Tuttavia è lo stesso storico del cinema americano a individuare nella forte volontà estetica dell’autore la spinta non solo a produrre direttamente il singolo film ma anche a far durare nel tempo questa tipologia di cinema. Oggi, infatti, questo tipo di cinema è ancora molto diffuso nel mondo, peraltro incrementato dall’innovazione e dal basso costo delle tecnologie digitali oltreché dalla compatibilità dei formati digitali con il canale di distribuzione più economico e accessibile: internet.

Continua King: «I piccoli film indipendenti, fuori dagli schemi, non convenzionali e talvolta radicali, esistono ancora e vengono distribuiti, nonostante tutte le pressioni causate dalle pellicole prodotte all’estremità costosa della filiera che dominano gli schermi. La scena delle produzioni a basso costo è di una natura tale che probabilmente non scomparirà mai, anche se può attraversare periodi di alterna fortuna. I cineasti continueranno ad avere progetti di film che non potranno essere immessi nel filone commerciale dominante e si ostineranno tuttavia a realizzarli, anche se non sempre raggiungono un grande pubblico. Una formula mantrica spesso ripetuta a manifestazioni come l’IFP Market annuale è la misura dell’“esigenza” compulsiva che spinge un regista a realizzare un prodotto a basso costo, indipendentemente dagli ostacoli che deve affrontare. Specialmente nella zona estrema della produzione, la cinematografia indipendente può essere un’attività intensamente personale, meno soggetta a capricci commerciali del mercato».

C’è da ricordare però, volendo segnalare solo la peculiarità economica del cinema indipendente, che la modalità del low budget, prima negli Stati Uniti dagli anni Quaranta-Cinquanta e successivamente altrove, come nel cinema orientale, in particolare giapponese, è diventata la caratteristica di una produzione anche commerciale (b-movie), basata su generi molto popolari e rivolta a un pubblico di massa. Si pensi al caso di Roger Corman e della sua factory che hanno rilanciato il cinema americano di genere e favorito il ricambio generazionale degli stessi studios con la New Hollywood.

Quindi lo storico King individua nella creazione di un’infrastruttura o di reti di supporto (festival, marketing, listini, circuiti distributivi e di noleggio, agenzie, riviste specializzate e online, in una pratica diffusa oggi in molti Paesi) un elemento importante della base istituzionale e di prestigio del cinema indipendente americano, che si può far risalire agli ultimi anni Cinquanta e ai primi Sessanta, in una direzione che si può estendere al cinema europeo contemporaneo. Per le origini si pensi agli statunitensi San Francisco International Festival nel 1957 e New York Film Festival nel 1962 dove, come nei cinema d’essai, i film maggiormente proiettati erano stranieri più che americani indipendenti. «Altri sviluppi seguirono negli anni Settanta, tra cui l’istituzione del Telluride Festival in Colorado nel 1973, a Toronto e Seattle nel 1975 e a Montreal nel 1977» (p. 27), fino al Sundance Film Festival nel 1990 ovvero il Festival Salt Lake City (Utah) del 1978, dove si proiettavano “piccoli film regionali”, rilevato nel 1984 dal Sundance Institute di Redford che sosteneva cineasti indipendenti, e alle pubblicazioni come “Filmmaker” e alle riviste online come ‘indieWIRE’. Sono prototipi di ciò che ormai è accessibile in Rete anche in Euroa e Italia tra siti informativi, agenzie di distribuzione, di streaming e i Festival specializzati come quello di Ginevra, “Black Movie”.

Oggi tutto ciò comporta, soprattutto per il cinema americano, non solo il coinvolgimento degli studios e dell’industria nel settore delle etichette indipendenti, in generale visto come un buon investimento finanziario, ma l’attribuzione al film stesso di una sorta di “marchio di qualità” che trapassa dal mercato di nicchia all’export internazionale, premiato anche dagli Oscar oltreché dagli equivalenti Independent Spirit Awards, conferiti dall’agenzia IFP di Los Angeles. In tal senso King, che pubblica il libro succitato nel 2005, anticipa lucidamente lo sviluppo attuale del settore (titolato poi in un altro suo libro più recente: “Indie 2.0: Change and Continuity in Contemporary American Indie Film”, I. B. Tauris, London 2013), quando profetizza sia che «la distribuzione autonoma di film su internet è destinata probabilmente ad aumentare, seguendo il modello che si è imposto nella musica, in cui le garage bands hanno distribuito le loro esecuzioni direttamente in rete usando il firmato MP3» (p. 75), sia che «i nuovi modi di distribuire film in DV a basso costo in luoghi vanno dalle piccole sale specializzate ai caffè pubblici» (p. 76), ai musei e i centri d’arte dello spettacolo ovvero in luoghi diversi, dotati di sistemi di proiezione digitale e satellitare.

Nel secondo decennio del XXI secolo, aggiunge King nel suo nuovo libro, nonostante l’apparizione di film con ambizioni superiori a quelle del mainstream commerciale, il cinema americano indie, cosiddetto 2.0, esplora nuove opportunità con l’uso del video digitale a low budget e la ricerca su internet e i social network di mezzi alternativi di finanziamento, distribuzione, promozione e vendita. Lo studioso analizza alcuni casi interessanti di ultra-low budget e di nuovi generi: dal mumblecore delle commedie di Judd Apatow (in uscita nel 2015 per la Universal con Trainwreck) al realismo sociale di Kelly Reichardt e Ramin Bahrani, dall’estetica del “desktop digitale” di Susan Buice e Arin Crumley (Four Eyed Monsters) e di Jonathan Caouette (Tarnation), fino alla distinzione della nozione di “vero” indie con i successi cross-over come Little Miss Sunshine e Juno.

Nel 2005 lo stesso King sembra però sottovalutare l’elemento della ricerca formale o dell’innovazione narrativa degli indipendenti, pur sottolineando che i film tendono in generale a negare, bloccare, ritardare o complicare, lo sviluppo narrativo classico hollywoodiano. In alcuni casi tali film aumentano l’autoreferenzialità narrativa e spesso (come dimostra la recente storia di successo di Boyhood di Richard Linklater) riscoprono una forma diversa o alternativa di “motivazione” del materiale rappresentato, più “autentica” o “realista”, lungo una linea ideale che dalla critica formalista russa degli anni Venti giunge fino a oggi attraverso le sperimentazioni di Andy Warhol e Stan Brakhage o i film di Harmony Korine (Gummo) o Kevin Smith (Clerks), fino a Jim Jarmush, Paul Thomas Anderson e David Lynch.

Nel 2005 lo stesso King sembra però sottovalutare l’elemento della ricerca formale o dell’innovazione narrativa degli indipendenti, pur sottolineando che i film tendono in generale a negare, bloccare, ritardare o complicare, lo sviluppo narrativo classico hollywoodiano. In alcuni casi tali film aumentano l’autoreferenzialità narrativa e spesso (come dimostra la recente storia di successo di Boyhood di Richard Linklater) riscoprono una forma diversa o alternativa di “motivazione” del materiale rappresentato, più “autentica” o “realista”, lungo una linea ideale che dalla critica formalista russa degli anni Venti giunge fino a oggi attraverso le sperimentazioni di Andy Warhol e Stan Brakhage o i film di Harmony Korine (Gummo) o Kevin Smith (Clerks), fino a Jim Jarmush, Paul Thomas Anderson e David Lynch.

Nota ancora King: «Il materiale “acquista significato” in quanto rivendica una prossimità con il modo in cui la vita si svolge nel mondo esterno invece del modo in cui si accorda con le convenzioni dominanti nella narrativa di finzione. Le due posizioni sono spesso viste come diametralmente opposte: la misura in cui il materiale è motivato dalla verosimiglianza spesso coincide esattamente al grado di deviazione dalle forme narrative canoniche, e viceversa» (p. 91).

Tuttavia è proprio attraverso l’innovazione formale che il cinema indipendente negli Stati Uniti, e non solo, s’identifica spesso con il cinema d’autore e può stabilire legami con gli estremi costituiti dal cinema di sperimentazione o d’arte e d’avanguardia. Citando lo studioso americano David E. James, specialista di cinema indipendente, ancora King spiega: «La specificità del film autoriale come modalità di produzione sta nel tentativo di collegare le operazioni industriali degli studios con le pratiche artigianali delle avanguardie estetiche e politiche per conciliare le funzioni commerciali e quelle di espressione personale».

A tal proposito gli studi dello stesso David E. James, autore, fra l’altro, di una mappa “geocinematica” e sociologica di Los Angeles con le sue innumerevoli piccole sale indipendenti come gli amateur filmmaking clubs (cfr. “The Most Typical Avant-Garde. History and Geography of Minor Cinemas in Los Angeles”, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 2005), hanno portato alla scoperta di una vasta rete di sale nonindustrial nella regione californiana, esistente già dal primo decennio del secolo scorso. James ne riconosce anche la funzione sociale: i primi film d’avanguardia americana, infatti, furono realizzati da un gruppo che seguiva i principi dell’estetica socialista in opposizione al monopolio industriale (From Dusk to Dawn di Frank E. Wolfe, 1914) oppure dalla comunità GLBT di Hollywood (Salomé di Charles Bryant, 1923), fortemente interessata alle narrazioni sperimentali. Quindi James sottolinea l’influenza reciproca e complessa (multidirezionale e multilivello) tra l’industria hollywoodiana e i “molteplici produttori alternativi periferici”, intesi come forma di resistenza alla cultura del capitalismo, e non solo negli Stati Uniti.

È la stessa influenza, di tipo anche sociale, spesso di genesi politica, che stata fissata da Walter Benjamin nelle riflessioni sugli scambi tra avanguardia e cultura di massa, e che porta fino alla piena assimilazione commerciale di prototipi e innovazioni da parte della cultura mainstream. Poi ancora James introduce una riflessione che meriterebbe di essere approfondita, pensando soprattutto ad anni più recenti. Ribaltando un vecchio assioma che riconosce al cinema sperimentale americano di aver poco in comune con l’industria mainstream (Lewis Jacob, 1948), James afferma che di fatto innovazioni, ispirazioni e cross-pollination nelle procedure formali, nei codici di rappresentazione e nelle strategie produttive, hanno circolato con reciprocità nell’intero settore del cinema» (p. 14). Ma tutto questo può valere anche nel contesto europeo? E in Italia?

Arte, avanguardia e sperimentazione

Per il contesto europeo restano comunque centrali le esperienze delle avanguardie storiche, della sperimentazione e del cosiddetto amateur. La lezione delle avanguardie, comprendendo la nascita dei cineclub e i film d’arte prodotti da mecenati per gli esponenti di movimenti artistici come il Surrealismo o vicini all’esperienza didattico-estetica del Bauhaus in Germania, abbraccia infatti la vasta area della sperimentazione perché la sua tassonomia intende fondamentalmente il film come libero ancora e solo dai vincoli della filiera commerciale.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tuttora nel cinema indipendente europeo, pur risalendo alle avanguardie storiche degli anni Venti come alla caméra-stylo di Alexandre Astruc (1947), fino all’underground americano vecchio e nuovo, si ritrova il sistema concettuale strutturato dal fondatore della critica cinematografica francese, Émile Vuillermoz, intorno al 1918, che mette in opposizione l’arte con la produzione standard:

- mancanza di sceneggiatura, dialoghi, interpreti e messa in scena;

- totale autonomia produttiva dell’autore (secondo la definizione di Stan Brakage il film sperimentale è quasi sempre opera di una sola persona);

- particolare attenzione all’immagine in sé (a partire dal singolo fotogramma (immagine vissuta in tutta la sua immensa portata percettiva ed emozionale, capace sia di rappresentare il reale con immediatezza e autenticità, sia di manipolarlo, attraverso tecniche di vario tipo, in fase di ripresa e/o durante il processo di sviluppo e stampa;

- uso di supporti non necessariamente professionali (8mm, super8, 16mm) e in alcuni casi perfino assenza di dispositivi tecnologici;

- uso del montaggio particolarmente creativo e non lineare, ovvero discontinuo, oppure rifiuto del montaggio, che viene fatto direttamente ”in macchina”;

- stretta relazione con altre discipline quali pittura, musica, danza, fotografia ecc.;

- estraneità rispetto ai normali canali produttivi e distributivi, quindi non sottomissione alle regole della censura né a quelle del mercato.

Occorre dire poi che molte caratteristiche del film sperimentale, come si può notare dallo schema, coincidono con quelle del film indipendente. E viceversa. Inoltre emerge la forte propensione alla “ricerca” o all’”espansione” del cinema stesso, come teorizzato dal libro di Gene Youngblood nel 1970, oltre le regole o i confini fissati dal mercato e dall’industria. D’altronde sappiamo con Burch che il sistema industriale hollywoodiano si è espresso con un codice di convenzioni e stereotipi formali, il Sistema di Rappresentazione Istituzionale (MRI), che vige come dominante nel cinema occidentale almeno fino alle soglie della modernità (neorealismo). Il cinema indipendente di ieri come di oggi, esattamente come quello d’avanguardia (fino all’ultima ovvero Dogma 95 di Lars von Trier e Thomas Vinterberg, non a caso anche polo produttivo indipendente scandinavo) e di sperimentazione, più o meno radicale, è quindi sostanzialmente polimorfico e policentrico, costituendosi, come notato prima con Benjamin, in un enorme serbatoio a cui da sempre attinge il cinema industriale con prestiti e omaggi più o meno riconosciuti.

Dunque è solo ripartendo dalla lezione delle avanguardie europee come dalla rivoluzione estetico-produttiva del neorealismo che si può rileggere anche la storia degli scambi con il cinema americano indipendente, dando cioè il giusto valore all’esperienza di Maya Deren come al rinnovamento narrativo fuori dagli studios e dai teatri di posa (sull’esempio neorealista, appunto), avvenuto negli anni Cinquanta sulla costa occidentale americana, soprattutto a New York. È una storia che arriva fino all’esperienza anti-hollywoodiana del New American Cinema e alla “scuola di New York” dove la ricerca di un nuovo realismo combina l’osservazione documentaria con segni di finzione, con l’attenzione a temi civili e politici d’attualità negli Stati Uniti. E ritorno.

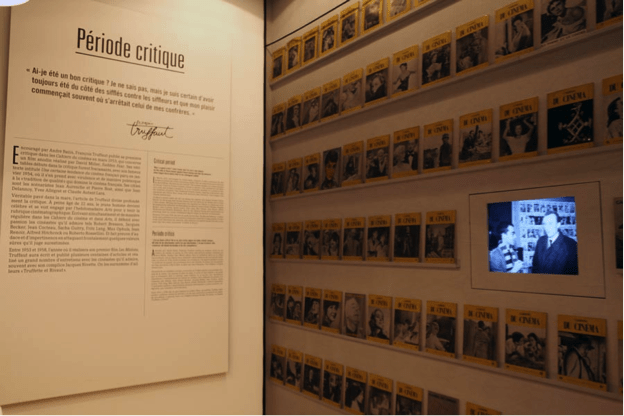

Infatti, se negli ultimi decenni il decentramento produttivo ha favorito stili più personali e autonomi negli Stati Uniti come quelli di David Lynch, Quentin Tarantino o Wes Anderson, coinvolti peraltro in coproduzioni europee, rilevante è il fenomeno generazionale europeo delle Nouvelles Vagues, dove la stessa filiera produttiva ha una genesi culturale e sempre più internazionale o transcontinentale. «In generale l’Europa cinematografica degli ultimi decenni ha prodotto opere di qualità il cui valore artistico si rivela connesso a un’idea produttiva alternativa rispetto alle confezioni industriali e ai moduli del cinema commerciale. In questo senso cineasti ‘apolidi’ quali Raúl Ruiz, Amos Gitai, Atom Egoyan e produttori indipendenti come il portoghese Paulo Branco o la francese Martine Marignac hanno lavorato indifferentemente in vari Paesi, mostrando una ferma predilezione per l’indipendenza produttivo-distributiva, nell’ambito della quale hanno saputo inventare soluzioni e sinergie diversificate» (Murri, Roberti). Per quel che riguarda lo stigma culturale del cinema indipendente europeo valga per tutti l’esempio di François Truffaut con il suo milieu di formazione ovvero il “periodo critico”, celebrato recentemente per il trentesimo anniversario della morte da una grande mostra documentaria alla Cinémathéque française di Parigi.

A tal proposito accenno all’importante teoria della studiosa Malte Haneger (cfr. “Moving Forward, Looking Back. The European Avant-garde and the Invention of Film Culture, 1919-1939”, Amsterdam University Press, Amsterdam 2007), che potrebbe diventare la base di una rilettura della storia del cinema d’avanguardia (quindi indipendente), intesa come l’origine della concezione culturale del film e del cinema in Europa. Nel libro Hagener sostiene infatti, con dati documentali, che proprio il nesso tra il cinema transnazionale delle avanguardie tra le due guerre e le trasformazioni tecnologiche, con la produzione di teorie, festival, scuole e scrittura critica, ha “inventato la film culture” ovvero la concezione del film come opera artistica, politica e sociale, da cui noi tutti (spettatori compresi) in qualche misura discendiamo.

A tal proposito accenno all’importante teoria della studiosa Malte Haneger (cfr. “Moving Forward, Looking Back. The European Avant-garde and the Invention of Film Culture, 1919-1939”, Amsterdam University Press, Amsterdam 2007), che potrebbe diventare la base di una rilettura della storia del cinema d’avanguardia (quindi indipendente), intesa come l’origine della concezione culturale del film e del cinema in Europa. Nel libro Hagener sostiene infatti, con dati documentali, che proprio il nesso tra il cinema transnazionale delle avanguardie tra le due guerre e le trasformazioni tecnologiche, con la produzione di teorie, festival, scuole e scrittura critica, ha “inventato la film culture” ovvero la concezione del film come opera artistica, politica e sociale, da cui noi tutti (spettatori compresi) in qualche misura discendiamo.

Il cinema sperimentale italiano

In Italia si è realizzata la sintesi di quasi tutti i fattori succitati, comprendendo la filiera nella sua completezza, tuttora perseguita con mezzi e modalità diverse: dai festival alle riviste, fino alle sale o cineclub come lo storico Filmstudio di Roma ancora attivo, dal nuovo ruolo finanziario-logistico delle Film Commission regionali alle distribuzioni o nuove piattaforme social dedite solo al cinema indipendente (come Cineclub Internazionale, Distribuzione Indipendente, IndiCinema, Microcinema o cineama.it). Ancora Murri e Roberti per la Treccani Cinema ci ricordano: «Il cinema indipendente italiano è stato caratterizzato da una connotazione sperimentale, artistica o di militanza poetico-politica che ha estremizzato le logiche del cinema d’autore e ha reagito contro la normalizzazione narrativa, spesso supinamente ripetitiva, del periodo più florido dell’industria cinematografica italiana, quello degli anni Cinquanta-Sessanta. Fu a metà degli anni Sessanta che autori ‘fuori dall’ufficialità’ come Tonino De Bernardi, Alberto Grifi, Adamo e Antonio Vergine, Romano Scavolini, Piero Bargellini, Mario Schifano, Luca Patella si riconobbero in un’idea di cinema indipendente formando gruppi di lavoro o cooperative e sperimentando formati e stili (il film d’artista, il super 8, i primi videotape) oltre che modelli produttivi ‘contro’ e fuori dal mercato. Negli anni Settanta cineasti radicalmente innovatori sul piano linguistico e d’intransigente militanza estetico-politica come Carmelo Bene o la coppia costituita da Jean-Marie Straub e Danièle Huillet furono punti di riferimento per il c. i. italiano, così come, successivamente, una personalità quale quella di Nanni Moretti (il cui lungometraggio d’esordio, Io sono un autarchico, 1978, fin dal titolo vuole sottolineare una cifra produttiva e stilistica non omologata al prodotto medio dell’industria cinematografica italiana) ha emblematicamente rappresentato, anche per il suo impegno di produttore-distributore-esercente, l’esempio più significativo, a livello europeo, di un’operatività indipendente non disgiunta da un’idea di cinema d’impronta fortemente autoriale». Non a caso, quindi, si tratta di autori che continuano ad essere attivi anche nel mercato oppure sono celebrati ancora da mostre ed eventi come modelli artistici a tutto campo, che nati in un contesto culturale-territoriale locale hanno poi sviluppato un’influenza interartistica e intermediale a lungo termine di livello internazionale. È il caso recente di Gianfranco Baruchello in mostra alla Triennale di Milano nel 2015.

Chiudo queste note proprio mentre giunge un corrispondenza dagli Stati Uniti di Alessio Lana per ‘Nòva 24’ de ‘Il Sole 24 Ore’ intitolata “Oculus al Sundance Festival e Amazon al cinema?”. La novità dell’anno cinematografico è costituita dalla distribuzione in Rete di contenuti multimediali a basso costo (anche film e serie tv) con tre “superpotenze” come Netflix, Amazon e Facebook: «Da meri veicoli esse diventano fabbricanti di contenuti. Il mercato a cui puntano è il cinema e lo scopo dichiarato è battere le major offrendo prodotti freschi, ben fatti, che non si trovano in televisione ma soprattutto fare cassa con tutti quegli utenti che girano sulle loro piattaforme. E a quanto pare funziona». È come dire che stavolta è la stessa industria del multimediale ad essere “indipendente” o a voler produrre secondo una logica da “indipendente” (basso costo, autorialità del prodotto, personalizzazione del consumo).

E ancora. «Amazon produrrà 12 film l’anno, indipendenti, solo di medio budget (tra i 5 e i 25 milioni di dollari) e con una nuova formula di distribuzione: anteprima nelle sale e uscita in streaming da quattro a otto settimane dopo contro le solite 40-52. I primi frutti della strategia dovrebbero vedersi nel corso del 2015 per entrare poi a pieno regime nel 2016». E ancora. Il cinema indipendente è sempre stato attento sperimentatore delle nuove tecnologie, ieri analogiche, oggi digitali. Il futuro presente non può essere altrimenti. «Passando dalle piattaforme ai dispositivi ecco Facebook e la sua Oculus VR, l’artefice dei visori Oculus Rift. A quanto pare Zuckerberg si è reso conto che senza contenuti i suoi occhialoni sono solo un simpatico ma inutile accessorio e così, sempre al Sundance, ha presentato Lost, la prima fatica del neonato Oculus Story Studio. Realizzato da un ex Pixar e diversi game designer, il corto offre un’esperienza interattiva in cui lo spettatore è al centro di una foresta e gli elementi si muovono solo quando li guarda. Cambia così il modo di intendere il film, come lo si scrive e lo si realizza, andando sempre più vicino al videogioco. Visuale a 360° e interazione daranno del filo da torcere a sceneggiatori e designer ma gli offrono anche nuove opportunità espressive. Non si sa se sarà un successo ma intanto ci si prova visto che ci sono 1,4 miliardi di utenti a cui fare pubblicità gratuita. Dal punto di vista artistico invece la prima rottura di rilievo al predominio delle telecamere è Tangerine, pellicola girata interamente con l’iPhone, per la precisione tre 5S. Grazie a una steadycam per evitare tremolii, lenti anamorfiche da 20 dollari e ai controlli manuali dell’app Filmic Pro, lo sceneggiatore e regista Sean Baker riesce a raccontarci di una prostituta transgender (vedi la serie tv di Amazon, Transparent) ricevendo anche il plauso per la fotografia. Non sappiamo come verrà distribuito ma i colossi hanno già gli occhi puntati. Il cinema sta cambiando, meglio salire sul carro dell’innovazione finché si è in tempo». Si sottolinea ormai come il nuovo secolo sia segnato dal trend dello small business e dal boom della produzione indipendente in tutti i settori economici e, in particolare, in quello culturale dalle librerie al cinema (cfr. Anna Guaita, “Saperi e sapori piccolo è bello”, ‘Il Messaggero’, 5 febbraio 2015). Dunque, se il futuro sarà ancora cinema, questo non potrà che essere ancora e sempre ‘indipendente’.

.

DIMENTICARE TRETTI

DIMENTICARE TRETTI

di Ugo Brusaporco

Mi sono voltato, a cercarlo, per l’ultima inquadratura del video che stavamo girando su lui io dovevo lasciarlo davanti la porta e camminare allontanandomi sul grande piazzale della sua villa di campagna, a Colà, sulle tranquille colline moreniche dl basso Lago di Garda. Mi sono voltato e non l’ho più visto. Pochi giorni dopo con alcuni amici siamo stati sulla sua tomba, in un piccolo cimitero, tra le sue colline, avevamo dell’amarone di Meroni, e volevamo brindare sulla sua tomba, come si usa nell’est, ma c’erano tre tombe fresche e senza nome, sembrava di essere in un suo film, così abbiamo brindato su ognuna delle tre tombe, in onore tuo Augusto, in onore della nostra amicizia e dei film che ci hai regalato, pochi a dire il vero, ma di più non te ne hanno fatti fare. Tu, Augusto Tretti, il matto di cui ha bisogno il cinema italiano, ma quando mai il cinema italiano ha avuto bisogno dei matti se anche Pasolini si è dovuto inchinare alle necessità dell’industria cinematografica. Il cinema non è la musica, te lo spiegava bene, tuo cognato il grande Giacomo Manzoni, musicista superbo, che poteva permettersi, lui che aveva studiato a Darmstadt, di fare la musica che gli piaceva. Anche tu hai provato a fare il cinema che ti piaceva, e tua madre vendeva i quadri di famiglia per fartelo fare, ma che fatica, che delusioni, quanti sogni sprecati. Mentre camminavo sentivo che mi guardavi, Augusto, avevamo tanto parlato di te e del cinema, e avevamo lasciato fuori la vita, la vecchiaia che improvvisa ti ammalava e la morte che unica forse ha ben recitato la sua parte, e tu che non credevi e avevi cantato la becera illusione della fede umana, forse ha fatto in tempo a applaudirla. Più di vent’anni fa nel 1991 sulla presentazione del catalogo dell’unica edizione del Garda Film Festival scrivevo: “Ci sono registi famosi, acclamati, adulati e ci sono rari uomini che al cinema si sono rivolti per raccontare, attraverso il gioco delle immagini, la poesia che vive in loro. Augusto Tretti è un poeta. Ama il cinema come linguaggio libero. Non è mai riuscito ad entrare nel mondo del commercio cinematografico per paura di perdere la possibilità di essere se stesso. Ha pagato con i silenzio, con lo schermo vuoto, con i sogni che si accumulano, con il tempo che passa”. Poi continuavo con delle parole che non sapevo sarebbero diventate profetiche per entrambi: “Iniziando il suo cammino, il Garda Film Festival aveva l’obbligo di ricordarlo, perché Augusto Tretti ha la stessa anima di questa manifestazione: vuole il cinema come canto di libera poesia”. Tretti sognava ancora di girare un film sulla battaglia di Lissa, sapeva che il destino della nostra Italia era leggibile in quel conflitto navale, che era inutile ogni volta far finta di girare pagina, con i problemi del Risorgimento, con quelli della mafia, con quelli del colonialismo, delle banche, del fascismo, della democrazia cristiana del terrorismo, dei giornali ruffiani e della televisione puttana. Tretti sapeva che il problema era il Potere, le Leggi della Tromba, le droghe e l’alcool, i mediatori di carrozze. Sapeva che il suo compito era risvegliare le menti atrofizzate di un popolo senza bandiera e privo di ideali. Un popolo dove si deridono cultura e intellettuali, dove si disprezzano comunismo e comunisti. Un popolo che confonde il proprio destino con quello dei padroni restandone travolto. Tretti sapeva che non avrebbe girato il film su Lissa e noi sapemmo che non avremmo dato seguito alla prima edizione del Garda Film Festival. Moriva con le speranze di Tretti. Scrivevamo: “Pochi i titoli della sua filmografia: tre lunghi ed un corto, ma tutti importanti anche se il regista non li ama tutti con pari intensità. Sorprende la sua lucidità di giudizio, mai esaltazione, mai falsa modestia, solo la coscienza di un autodidatta che cerca ancora di fare cinema”. Sapevamo di morire con lui. Nello stesso catalogo l’amico Sauro Borelli domandava: ” Dimmi Augusto, come t’é venuto in mente di fare cinema? E quando?” e annotava: “Sorride tutto, strizzando gli occhi, sbirciando di lato, come colto da subitaneo pudore. Poi racconta noncurante” e questa era la risposta: “Niente. É stato tutto per caso. Quasi uno scherzo. Secondo la tradizione di famiglia, anch’io ho studiato da avvocato. Senza alcuna inclinazione, né voglia. Gli esami, l’ambiente universitario mi esasperavano. Ero quasi sempre sull’orlo della nevrosi. Mi capitò allora tra le mani una cinepresa, poco più di un giocattolo. Così per gioco, cominciai a filmare brevi scorci, dettagli e scampoli di ciò che mi stava intorno. Ma vittima e complice privilegiata fu subito la cuoca (e tata) che girava per casa. Truccata grottescamente o, più meno, al naturale divenne l’incontrastata protagonista di sbilenchi parodistici, farsesche trasfigurazioni del reale che io andavo realizzando, l’uno dopo l’altro, senza alcun progetto definito, né tantomeno unitario”. Tretti fu contento di quella retrospettiva, fu la prima, poi ne vennero altre, tutte difficili, perché è difficile trovare i film di Tretti, anche se sono pochi: La legge della tromba (1960), Il potere (1971), Alcool (1980) e il medio metraggio Mediatori di carrozze (1985). Era stato aiuto regista di Federico Fellini per Il bidone, ma, battuta facile, fu il cinema italiano a bidonarlo. non sapeva cosa farne di uno che girava film per non venderli.

TRETTI I FILM

Antefatto

In un’intervista concessa a Enrico Soci e pubblicata nel “Quaderno n° 5” di Ipotesi Cinema nel 1962, Augusto Tretti ricorda i cortometraggi da lui girati prima che alcuni di loro confluissero ne La legge della tromba e spiega: “Mi sono fidato del consiglio, non ricordo più di chi, di conservare le pellicole “dove si conserva il vino”, in cantina. E così, in breve, la muffa e l’umidità li hanno distrutti. Non ne resta più nulla. Erano tutti a sfondo comico-grottesco, li giravo qui intorno (alla sua casa a Colà vicino al Lago di Garda, ndr), con la vecchia cuoca come interprete ed alcuni amici. Ricordo che un po’ tutti li trovavano divertenti, pazzi, tanto da incoraggiarmi a realizzare un vero e proprio film”. Nell’ultimo incontro che ebbi con lui, pochi mesi prima della sua morte, stavamo girando un corto su lui con Matteo Ierimonte, egli si ricordò di quei film e non era proprio sicuro che fossero scomparsi, anzi ci invitò a tornare per recuperarli e vedere come erano. Poi non siamo più riusciti a incontrarlo per cui resta il mistero di quei corti, di sicuro visti da Federico Fellini e Fernanda Pivano.

La legge della tromba

regia, soggetto, sceneggiatura: Augusto Tretti

fotografia (b/n): Carlo Pozzo, Franco Bernetti

montaggio: Mario Serandrei

musica: Angelo Paccagnini, Eugenia Tretti Manzoni

scenografia: Josef Bassan

effetti sonori: Marino Zuccheri

interpreti: Maria Boto (gendarme, generale, industriale, scienziato, leone M.G.M.), Angelo Paccagnini (Celestino), Diego Peres (Faccia d’Angelo), Carlo Muzzi (il Conte), Guido Bassi (Dum Dum), Giovanni Gusmeroli (Ufficiale), Vittorio Tato (primo consigliere)

produzione: Augusto Tretti – Botofilm

anno: 1960

35mm

durata: 85’

Nazionalità: Italia

La legge della tromba viene doppiato dagli attori del piccolo Teatro di Milano (Gastone Moschin, Nana Noschese, Ottavio Fanfani, Giulia Lazzarini). Tretti spiega: «perché non volevo le solite voci ‘romane’ della commedia all’italiana».

“Mia sorella Eugenia, studiava musica col maestro Ghedini. Incidentalmente capitò che lo stesso maestro vedesse quei miei sproloqui cinematografici. Ne fu subito attratto, edificato. Per ragioni del tutto sue, ma comunque gli piacquero. Tanto che ebbe a dichiarare più tardi: Io non mi intendo di film, perché, tra l’altro, sono un cattivo frequentatore di cinematografi, però le orecchie le ho buone e nel film La legge della tromba ho gustato come raramente, e forse mai, la parte, chiamiamola così, musicale … le trovate rumoristiche e sonore per la loro essenzialità ingenua ed elementarietà fanno centro in certe situazioni e diventano elemento intrigante con quello che arriva sullo schermo. Oltretutto Ghedini sollecitò amici, quale l’autorevole, civilissimo critico cinematografico Filippo Sacchi, l’americanista e traduttrice di valore Fernanda Pivano a vedere, valutare debitamente le cose che io andavo facendo al di fuori d’ogni regola o poetica” (da “Tretti” GardaFilmFestival 1991)

“Mia sorella Eugenia, studiava musica col maestro Ghedini. Incidentalmente capitò che lo stesso maestro vedesse quei miei sproloqui cinematografici. Ne fu subito attratto, edificato. Per ragioni del tutto sue, ma comunque gli piacquero. Tanto che ebbe a dichiarare più tardi: Io non mi intendo di film, perché, tra l’altro, sono un cattivo frequentatore di cinematografi, però le orecchie le ho buone e nel film La legge della tromba ho gustato come raramente, e forse mai, la parte, chiamiamola così, musicale … le trovate rumoristiche e sonore per la loro essenzialità ingenua ed elementarietà fanno centro in certe situazioni e diventano elemento intrigante con quello che arriva sullo schermo. Oltretutto Ghedini sollecitò amici, quale l’autorevole, civilissimo critico cinematografico Filippo Sacchi, l’americanista e traduttrice di valore Fernanda Pivano a vedere, valutare debitamente le cose che io andavo facendo al di fuori d’ogni regola o poetica” (da “Tretti” GardaFilmFestival 1991)

Celestino e quattro amici (Faccia d’angelo, il Conte, Dum Dum e Bimbo) tentano di rapinare il furgone portavalori di una banca, finiscono in prigione. In seguito ad un’evasione e usufruendo di un’amnistia riacquistano la libertà. Dopo essere finiti in un campo dove si svolgono manovre militari, Celestino si reca dal prof. Liborio ottenendo insieme agli amici, l’assunzione presso una fabbrica di trombe. Celestino conosce Marta e se ne innamora, ma Liborio circuisce la donna e la sposa perché ha saputo che il padre della ragazza possiede una miniera in Sudamerica. Liborio chiude la fabbrica di trombe e si trasferisce all’estero per sfruttare la miniera del suocero. Celestino amareggiato, trova lavoro in una fabbrica di razzi. In qualità di collaudatore sale su un razzo, ma dopo un’esplosione va a cadere a cavalcioni su un albero.

«La legge della tromba è il film più strabiliante che abbia mai visto, il più fuori dal comune. Io credo che dietro questo film ci sia una personalità» (Florestano Vancini); «… siamo di fronte ad un’opera assolutamente nuova di un regista che domani sicuramente diventerà un autentico autore. Vengono in mente le fantasie di Charlot, i films di Tati, intere sequenze sono rette da un miracoloso equilibrio di ironia e di lirismo» (Valerio Zurlini); «Qualcuno obietta che il film ricorda Chaplin e Tati. Può darsi. Ma Tretti non disponeva né di Chaplin né di Tati, disponeva soltanto di una cuoca settantenne, e tuttavia è riuscito a fare un film di alto livello comico. Vi sembra poco, in un paese dove il comico ha quasi sempre il tono della farsa dialettale? In questo giovane e nel suo film c’è estro da vendere» (Michelangelo Antonioni); «È un atto di meditata ripulsa dei modi del cinema corrente fondato sul divismo, la bassa lettura e i falsi problemi. É una piccola lezione di cui ammiro il candore e l’astuzia» (Ennio Flaiano).

«Signore e Signori io sono Maria Boto, di professione cuoca. In tutta la mia vita non ho mai visto un film, non me ne intendo; nonostante questo mi hanno pregato di lavorare nel cinema, ho accettato e sono andata in un teatro di posa: ho visto i riflettori, la macchina da presa, con la paralasse, gli attori, l’operatore, gli elettricisti, gli archi. Cose interessantissime, però… Troppa confusione! e poi sempre pasticci. Ve ne dico una: mentre stavamo lavorando, fermano il film! i produttori non volevano più dare un soldo perché dicevano che io non ero commerciale. (ride) Ho sgobbato, ma sono contenta di aver fatto anche questa esperienza. Ed ora cari Signore e Signori, vi saluto, perché devo preparare il pranzo», così si apre La legge della tromba un film che vive ancora oggi clandestino, seppur celebrato dai Festival internazionali, condividendo il destino con tutta l’opera di Tretti. Proprio queste parole spiegano l’idea di cinema di un regista unico nel panorama italiano e il film le vive in pieno. Come un monello che imita deridendolo un adulto, diventando inimitabile, Tretti affronta il suo racconto, qualcuno lo ha definito “sghembo”, in realtà sono rari i film italiani con un simile rigore di linguaggio. Il cinema di Tretti è un cinema sonoro, nel senso vero del termine, sono i suoni e la musica che dettano i ritmi del film, l’azione ne é determinata ne é il risultato. Il sonoro più forte della sceneggiatura, ed é questo che spiazzava anche i grandi maestri del cinema, che si ritrovavano a amarlo non riuscendo però ad andar oltre a un “geniale” che ne determina la rarità. Non esisteva e non esiste in Italia un film così internazionale nella sua concezione, il legame forte con l’idea musicale della scuola di Darmstadt, sua ispirazione più che altri film, costringono su binari precisi l’immagine di Tretti e se a questo si aggiunge la scelta costretta di usare attori non professionisti, e quindi faticosi da dirigere, si comprende la complessità del dettato del regista veronese. Una complessità che finalmente sfugge allo spettatore travolto dalla ventata del caustico umorismo che percorre e percuote un film che irride all’idea di essere un capolavoro ben sapendo di essere solo fondamentale per dire del cinema mondiale.

Il potere

titolo internazionale: Power

regia, soggetto, sceneggiatura: Augusto Tretti

fotografia (b/n): Ubaldo Marelli

montaggio: Giancarlo Rainieri

musica: Eugenia Tretti Manzoni

suono: Giuseppe Donato

scultore delle maschere: Mario Gottardi

interpreti: Paola Tosi (donna dell’età della pietra, indiana, visitatrice azienda agricola), Massimo Campostrini (Tiberio Gracco, indiano, deputato socialista), Ferruccio Maliga (Cardinal Concordato, vescovo), Giovanni Moretto (uomo dell’età della pietra, indiano, operaio), Diego Peres (uomo dell’età della pietra, indiano, operaio), Augusto Tretti (Mussolini, il potere militare, il potere commerciale, il potere agrario).

produzione: Federico Pantanella e Mario Fattori per la Aquarius audiovisual

distribuzione: Italnoleggio

anno: 1971

formato: 35mm

durata: 90’

Nazionalità: Italia

“Se con La legge della tromba avevo voluto fare un film contro l’abitudine dell’attore impostato, con Il potere ho voluto mettere in ridicolo le strutture formali del cinema di consumo: i colori sfolgoranti, la bella fotografia, il lusso e lo sfarzo”. Tretti

“Se con La legge della tromba avevo voluto fare un film contro l’abitudine dell’attore impostato, con Il potere ho voluto mettere in ridicolo le strutture formali del cinema di consumo: i colori sfolgoranti, la bella fotografia, il lusso e lo sfarzo”. Tretti

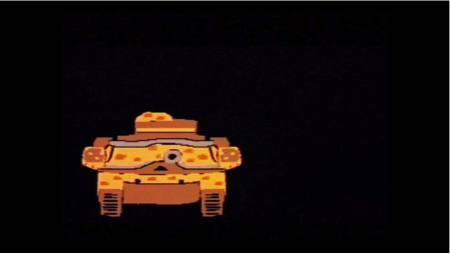

” Altro che film d’autore: questo eccentrico geniaccio veronese ha fatto da solo proprio tutto, anche il velivolo di D’Annunzio ricavato da una bicicletta, anche la parte di Mussolini sotto il mascherone di gomma, anche il verso della gallina che nel primo episodio fugge impaurita davanti al fondatore del potere clericale che vuol carpirle l’uovo. Augusto Tretti meriterebbe di essere conosciuto non meno di Carmelo Bene anche perché il suo discorso, ottenuto sempre col minimo dei mezzi, è assai più limpido e popolare. In cinque episodi – l’età della pietra, l’epoca romana, il Far West, il fascismo, la società dei consumi – egli vuol dimostrare che il potere è rimasto sempre praticamente nelle stesse mani. (…) Per quanto elementare sia la polemica, essa ha il pregio di venire espressa da un talento cinematografico solitario e irregolare, ma tutt’altro che comune. Il grottesco comico è un genere estremamente arduo e Tretti è tra i pochissimi (lo dimostrava anche il suo primo film del 1961, La legge della tromba) a saperlo affrontare e risolvere. Se si pensa alla sua pluriennale tenacia, alle difficoltà incontrate, agli scarsi mezzi a disposizione, al disinteresse commerciale con cui il film, nonostante la presentazione alla mostra veneziana (o meglio grazie a essa), viene ora lanciato, tutte le riserve critiche, anche legittime, cadono di fronte all’urgenza dell’invito che si rivolge ai lettori di non lasciarselo scappare”. (Ugo Casiraghi – L’Unità, 7 ottobre 1971)

“Negli scaffaloni della cinematografia italiana, Augusto Tretti, coi suoi due film, La legge della tromba e Il potere (due film in dieci anni, e il primo mai visto, se non da pochi amici), è difficile da collocare. Bisogna rinunciarvi. Resterà un fenomeno isolato o, peggio, da isolare. Forse avrà, in questo paese di manieristi, degli imitatori, ma sicuramente goffi o soltanto furbi. Il dono di Tretti è una semplicità che non si copia, presuppone la superba innocenza dell’eremita. E’ una semplicità che riporta l’immagine fotografica alle composizioni di Nadar, di Daguerre, e anche al non-realismo, cioè agli spazi e al nitore dell’affresco. Eppure Tretti non è un esteta, né chiede all’immagine se non di sostenere un suo elementare discorso. Lo si può, volendo, liquidare con due definizioni: goliardico, naif. Alcuni lo fanno. Ma sono definizioni sbagliate. I goliardi e i naifs non hanno rigore, si fermano alle prime osterie, si divertono, riempiono le domeniche. Tretti non si diverte, benché sia difficile non divertirsi anche, vedendo i suoi films. Egli ha fatto sua la lezione di Brecht, ma la svolge senza grandi apparati e con estro vernacolo. Il suo discorso è «papale papale», come si diceva una volta a Roma, cioè franco, diretto. La sua comicità è veneta, se si pensa al Ruzzante e ai suoi attori presi dalla strada (ma, intendiamoci, proprio strada, di paese e di campagna), e dalle osterie. E’ fantastica, iperletteraria, se si pensa ad Alfred Jarry. Altri nomi non suggerisce. Bisogna accettarlo e tener presente che niente in lui è ingenuo o copiato, ma viene da una cultura ben digerita, strizzata alla radice, e da un naturale apparentemente benevolo. Non lascia niente al caso. La ricerca della bellezza, dell’effetto, che rovina tanti nuovi autori e li spinge continuamente a cercare salvezza nel kitsch del giorno, (nel criptokitsch), cioè nelle immagini dettate dalla moda, dal vento che tira, dalle esperienze riuscite degli altri, dalla loro presunzione di registi che «vedono bene», è in Tretti una ricerca della cosa essenziale, adrammatica, messa in vitro e osservata alla macchina da presa, che diventa una specie di microscopio. Si potrebbe citare anche Hogarth per certi effetti di pomposità caricaturale, ma è meglio non farlo. I suoi personaggi non sono mai burattini, esistono nel momento in cui si realizzano e ritornano sotto altre vesti al momento opportuno. Per ritrovare certe immagini grottesche del fascismo, la sua complessa stupidità, credo che potrebbe soccorrerci soltanto Mino Maccari. Tretti fa un cinema didascalico da sillabario, vuol dire una sua idea della società, e perché non gli piace. Ci riesce per una sua forza derisoria che si avvale d’impassibilità, di non-compiacimento. I volti esemplari, il modo di muoversi, la solitudine dei suoi attori (folle di otto persone, eserciti di dodici soldati), riportano il cinema a un eden dimenticato; a grandi spazi fatti di paesi, monti e campagne della memoria. Quando vuol colpire lo fa con la rapidità dell’evidenza. Si serve di un discorso volutamente dimesso perché ha le idee chiare. E’ anche difficile collocarlo nello scaffale di sinistra. Egli si ritiene anarchico, di linea veronese, cioè un po’ folle. Le sue bombe scoppiano con un enorme rispetto della vita umana, ma non a vuoto”. (Ennio Flaiano – L’Espresso, 14 novembre 1971)

“Il film è composto di vari episodi che illustrano le origini e le manifestazioni del potere attraverso il tempo, dall’età preistorica su su attraverso la romanità classica e la colonizzazione puritana in America, fino al fascismo e al neocapitalismo. Il tema del potere che non sarebbe che rapacità mascherata con motivazioni ideali, non è certo nuovo. La novità di Tretti sta tutta nel parodistico approccio di specie paesana e casalinga a questo argomento così elevato e così logoro. Un po’ come Jarry quando in “Ubu Roi” (1) rifà il verso alla tragedia scespiriana, Tretti, nella sua scorribanda attraverso i secoli, mette in parodia la concezione determinista della storia per cui il motivo economico si nasconde sempre dietro i cosiddetti ‘ideali’. Ma, a differenza di Jarry, Tretti crede nella propria parodia; anche perché essa è un mezzo, per lui, di esprimere una visione del mondo, un suo sentimento”. (Alberto Moravia – L’Espresso, 25 marzo 1973)

Tre belve, il leone (il potere militare), la tigre (il potere commerciale) e il leopardo (il potere agrario), dialogano tra loro per dimostrare che il potere, pur assumendo fisionomie diverse nei secoli, rimane sempre nelle stesse mani. Nell’età della pietra, il potere si fa forte della paura, e finisce nelle mani di un furbo che si fa credere Dio. Nell’epoca romana, per vincere l’avanzante coscienza degli agrari,il potere assassina il tribuno Tiberio Gracco. Al tempo del Far West, aumenta la propria potenza, ricorrendo a coloni, soldati e galeotti inglesi per il genocidio degli indiani. Nell’Italia uscita dalla Grande Guerra, il potere viene arraffato dal fascismo che ottiene l’appoggio dei borghesi che lo finanziano purché distrugga le libertà democratiche e si allei con il Vaticano. Nell’epoca moderna, il neocapitalismo si impone mediante il consumismo, nonostante le forti resistenze popolari, vinte grazie alle forze dell’ordine e alla copertura del socialismo craxiano. «Ma chi non sa che ai nostri giorni ogni furfante ama pavoneggiarsi in un vestito rosso? (Lenin) » è la didascalia che conclude il film.

«Il film di Tretti ricorda lo spirito di certe commediole goliardiche allestite nel clima di festa della matricola…» così scriveva “La Rivista del Cinematografo”. La critica cattolica e filosocialista fu crudele con Il potere, non tutta, lo stesso Tretti si ricordava delle parole di Gianluigi Rondi che a Venezia protesse e promosse il film, ma in generale i militanti vescovili e i baciapile craxiani avevano tutti i motivi per “sputare” su un film che derideva i loro ideali con uno slancio impudico. Facile definire l’autore del film “naif” ma che direbbero tutti se sapessero che l’intero episodio della pubblicità nel film fu girato da un signore che si chiama Ermanno Olmi. Olmi e Tretti erano amici, il pluripremiato maestro era sul set dell’amico che lo invitò a girare la scena, non perché era naif, ma perché aveva un concetto anarchico e, mi si permetta, comunista del fare cinema, lui che aveva scelto la cuoca come attrice de La legge della tromba, perché non poteva lasciare a un regista come Olmi un po’ di lavoro? Infatti l’ha fatto. Dunque rileggere il film è semplicemente doveroso almeno per capire la forza artistica di Augusto Tretti, vero maestro, non solo di cinema, un maestro veneto, fondamentale questa distinzione, come fondamentale è la villa veneta sul Lago di Garda in cui viveva. Come tutti i grandi pittori, scrittori, artisti veneti egli si è nutrito del territorio e nei suoi film lo ha raccontato, con le facce, i vizi, l’ironia di un Ruzante, con la forza paesaggistica di un Tiepolo che sa rinnegare il colore, e poi l’uso della maschera il richiamo al Gozzi e il rifiuto del Goldoni. Come potevano leggere questo milanesi e romani e altri, Giovanni Grazzini, mio grande maestro, diffidava dei critici cinematografici che non conoscevano e frequentavano le arti. Senza i giusti richiami come leggere un’opera così complessa come quella di Tretti. Certo in questo Il potere parlava di fascismo, di impero romano, di uomini della pietra, dei pellerossa ma tutti erano sul palcoscenico della provincia veneta, dove la recita era ambientata. Il potere é insieme a La legge della tromba la miglior opera d’arte prodotta nel Veneto nel tempo del cinema. Peccato che sia Verona che il Veneto non se ne siano ancora accorti. Per il resto che dire, ogni regione ha i suoi prodotti regionali, parliamo di film e ognuno sa accettarli, la novità di Tretti era quella, cedimento goldoniano, di far parlare i suoi veneti in italiano ed ecco lo spavento di un film che non era più regionale, non era la solita commedia trita che ancor oggi si ripete, era il cinema che sfidava la grande produzione romana in un campo nuovo che spaventava, che portava una insopportabile aria nuova che nessuno voleva respirare, e nessuno vuole respirare oggi. Per questo politica e cinema italiano lo hanno voluto morto.

Alcool

regia, soggetto, sceneggiatura: Augusto Tretti

fotografia (colore e b/n): Ubaldo Marelli

montaggio: Iolanda Adamo

musica: Eugenia Tretti Manzoni

consulenza: Prof. Dario De Martis (Direttore dell’Istituto Psichiatrico di Pavia)

interpreti: Mario Grazioni (Francesco) e attori non professionisti

produzione: Augusto Tretti per l’Amministrazione Provinciale di Milano

anteprima: 20 marzo 1980, Sala congressi di via Corridoni a Milano

anno: 1980

formato: 35mm

durata: 100’

Nazionalità: Italia

“Dopo aver concluso Il potere io ho trovato porte chiuse ovunque. Ho proposto il film sull’alcoolismo alla RAI, dove non è stato preso in considerazione. Ne ho parlato all’assessore alla Cultura della Provincia, Novella Sansoni, tanto per dirlo a qualcuno: a lei è piaciuto subito, l’ha proposto in Giunta dove è stato approvato all’unanimità. A quel punto, la lavorazione è proceduta senza intoppi, e la Provincia mi ha ripagato di tutte le grane precedenti. È una via produttiva che va seguita, incoraggiata”. (Augusto Tretti in un’intervista a Alberto Crespi – L’Unità, 27 agosto 1980)

“Dopo aver concluso Il potere io ho trovato porte chiuse ovunque. Ho proposto il film sull’alcoolismo alla RAI, dove non è stato preso in considerazione. Ne ho parlato all’assessore alla Cultura della Provincia, Novella Sansoni, tanto per dirlo a qualcuno: a lei è piaciuto subito, l’ha proposto in Giunta dove è stato approvato all’unanimità. A quel punto, la lavorazione è proceduta senza intoppi, e la Provincia mi ha ripagato di tutte le grane precedenti. È una via produttiva che va seguita, incoraggiata”. (Augusto Tretti in un’intervista a Alberto Crespi – L’Unità, 27 agosto 1980)

“Quel che conta è il rivelarsi di Tretti come un tenace e puntiglioso osservatore di una vita quotidiana che invano da anni, anzi da decenni, cerchiamo nei film fatti da quelli di Roma. Dalla giornata di una casalinga ossessionata dalla solitudine elettrodomestica a quella di un padre di famiglia che porta a casa il salario consegnando e installando bombole a gas, a una festa contadina che vede la campagna come un mondo grottesco e lugubre di sfruttati, ignoranti, vinti, a un raduno di reduci che si trasforma in sbronza collettiva; a uno scorcio breve ma impagabile d’un cinema d’essai, Tretti inonda lo schermo di descrizioni, ritrattini, schizzi, allusioni, con una vitalità e comprensione umana perfino inedita in lui, finora dilettante spiritoso più incline al gioco scettico che al ragionare prendendo sul serio la società e i suoi problemi. Certamente, è un uomo non più giovanissimo che ha fatto soltanto tre film, e la sua ispirazione è eclettica per natura, non sempre paziente nel rifinire, a volte indulgente alla battuta, qua e la un po’ lenta e apatica nel costruire. Ma forse è meglio così, nel cinema italiano d’oggi, ridotto a discutere seriamente, sulle terze pagine dei quotidiani, un’ignobile patacca come La terrazza di Ettore Scola, non c’è bisogno di tecnica quanto di vitalità e diversità, di Ratataplan e di Alcool, di Olmi e Bellocchio, insomma, di vento del nord”. (G.D. La Repubblica, 22 marzo 1980)

“Il regista ha intelligentemente strutturato il film sulle situazioni tipiche e sui luoghi comuni, ottenendo lo scopo di demistificarli grazie alla carica corrosiva con la quali li ha messi in scena. Peraltro va detto che i personaggi non sono mai visti con occhio impietoso e accusatorio, anzi. A differenza di quanto fa l’uomo della strada, che tende virtuosamente a scansare e a disprezzare, l’ «ubriacone», il regista descrive i suoi personaggi come vittime di una situazione sociale e storica, come esseri umani che proprio in quanto tali si dimostrano degni di comprensione e di aiuto. Al punto che taluno ha anche avanzato il dubbio se il film, dal punto di vista della propaganda dissuasiva nei confronti della dipsomania, sia un’arma davvero affilata. Ma certo il dubbio, di per sé legittimo, va respinto: il film ha infatti il prestigio di lasciare aperta la discussione, di non essere insomma manicheo: di fungere da stimolo e da ‘sasso nello stagno’, evitando le approssimazioni e la ristrettezza mentale di una presa di posizione esclusivamente accusatoria”. (Tempo Medico n. 181, aprile 1980)

“Il film: è così vero, con tutti i suoi luoghi comuni così ben piazzati, evidenti, parlanti, che si rimane accecati da tanta capacità di comunicazione. Il quotidiano di ognuno di noi appare segnato dalla maschera del grottesco: le facce della casalinga, del fattorino, del prete, dell’attore, della bella ragazza, dell’alpino, dei ragazzi-bene sono davvero, per una volta, senza cerone sulla pelle e senza lo smalto dei personaggi; nessuno di loro è un attore professionista, e si vede. Così, a parte l’intento pedagogico dell’opera, c’è da rimanere ammirati delle sue qualità cinematografiche”. (Anna Del Bo Boffino – Amica, aprile 1980)

Il garzone Francesco trasportatore di bibite, poi trasportatore di bombole a gas, infine muratore perché gli piace bere ed é convinto che il vino faccia beve ma non i liquori. Lo stesso finirà in preda al delirium tremens. Non é solo una casalinga frustrata che beve, i camionisti bevono “l’alcool tiene svegli”, i giovani bevono perché in questa Italia cosa c’é di diverso da fare, gli alpini si ubriacano perché che alpini sono altrimenti e anche l’attore beve, non si stonava con alcool e droghe anche Jim Morrison?

Se per Tretti Alcool è un film “ibrido” in realtà è un vero manifesto del suo cinema, un colpo di genio, inaspettato e inaspettabile. Dopo Il potere aveva cercato per anni, inutilmente, di girare un film sulla battaglia di Lissa, me lo aveva raccontato decine di volte, era il suo sogno, mostrare l’infingarda Italia e i suoi degni figli. Un progetto ambizioso politicamente ma non economicamente, lo avrebbe girato alla sua maniera sul Lago di Garda. Un progetto che con gli anni vedeva appassire, ed ecco l’occasione per, cambiato il panorama, rileggere quella storia, quel paese, l’Italia dove si beve perché nulla di meglio c’é. Ed ecco un film intenso, potente, dove l’ironia lascia il posto alla pietà, perché altro sentimento non può esistere di fronte alla condanna cui un paese obbliga i suoi figli. L’alcool come Lissa, come inevitabile Caporetto di un paese senza identità nemico del suo popolo. E il film é terribile canto, di violenta bellezza, in nome della generosità di un popolo incapace di rivoluzione ma pronto al martirio per non deludere chi lo comanda. Film di rara potenza fratello della Legge e del Potere, ma cosa sarebbe stato il film su Lissa, niente di più di questo che dice del naufragare della vita.

Mediatori e carrozze

regia, soggetto, sceneggiatura: Augusto Tretti

fotografia (colore): Maurizio Zaccaro

montaggio: Maurizio Zaccaro

produzione: Ipotesi Cinema e Istituto Paolo Valmarana per la Rai TV – Rete 1

anno: 1985

16mm

durata: 39’

«Per me è stato un esperimento nuovo. I miei film non sono veristi, sono tutti ‘costruiti’, sono brechtiani: hanno una recitazione burattinesca. Così ho voluto vedere se ero capace anch’io di fare un film con la ‘presa diretta’ del sonoro e con attori presi dalla strada. Infatti è un film diverso rispetto ai miei soliti, non è un film che amo. Ho girato Mediatori e carrozze con una tecnica da telefilm, con un linguaggio più piano e lineare. Anche il montaggio, che è stato seguito dai giovani del gruppo, non rispecchia il mio stile. L’unica parte che sento veramente mia è il finale: lì sì c’è Tretti, infatti ho imposto che non ci fosse la musica, come qualcuno aveva proposto.». Augusto Tretti

Augusto Profili, insegnante, ha messo da parte un buon gruzzolo che vorrebbe investire in una casa, ma il mercato immobiliare gli riserva qualche sorpresa, non solo quella di incontrare dei disonesti venditori, ma di doverla vendere in cambio di qualche carrozza.

Anche se l’autore non lo ama, questa, che é l’ultima delle sue opere, è degna di lui, innanzitutto perché suo è il respiro, l’umanità, la violenza del messaggio, il gioco ironico che qui si fa amaro sarcasmo. Non è il problema della speculazione immobiliare che lo interessa, ancora una volta é l’uomo al centro della sua attenzione e questa volta non é un uomo qualunque, Mediatori e carrozze è il suo autoritratto. Infine chi é quell’uomo che é imbrogliato nell’acquisto della casa, quella casa sognata che è il cinema, e quali sono le carrozze se non quello che si é dovuto accontentare. C’é un po’ di autocommiserazione leopardiana in questo, ma Tretti la risolve da quel gran maestro che è: la processione di carrozze che chiude il film è l’omaggio a Bunuel, al grande cinema, di cui egli stesso fa parte, ora per sempre.

.

L’INDIPENDENTE IRANIANO KAMRAN SHIRDEL

di Paolo Micalizzi

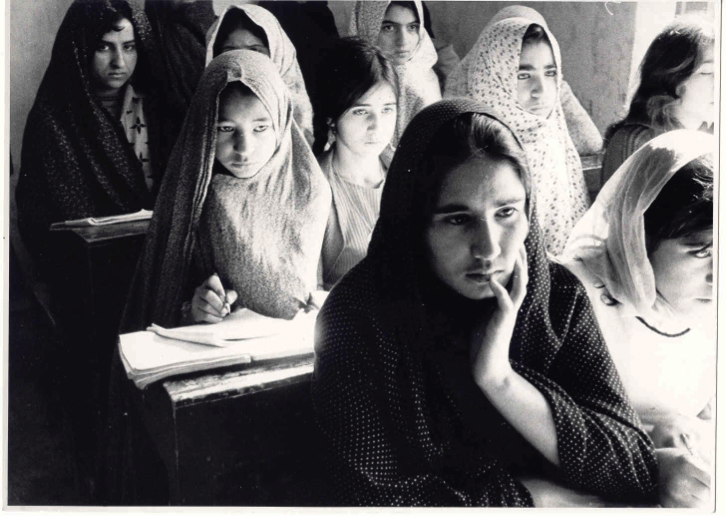

La FICC (Federazione Italiana dei Circoli del Cinema), dall’11 al 14 dicembre 2014, ha svolto a Cagliari la XXVIII Assemblea Nazionale arricchendola di una serie di iniziative interessanti. Una di queste indubbiamente è stata la Retrospettiva dedicata al regista iraniano Kamran Shirdel che ha consentito di conoscere i primi cortometraggi di quest’autore Si è potuto vedere, in anteprima nazionale, l’edizione restaurata del film The night it rained (La notte che piovve,1967,38’) che parte da un fatto di cronaca, relativo alla notizia su un giovane che scongiura un grave incidente fermando un treno prima che rischiasse di deragliare a causa di un fortissimo temporale che aveva danneggiato la ferrovia, per mostrare il comportamento della società che con il pettegolezzo e la menzogna crea sedicenti eroi. Ma anche Women’s Prison (1965,10’) che, sul registro del “ cinéma-vérité”, documenta la vita di alcune donne in prigione ed i problemi che le loro famiglie devono affrontare nella lotta per sopravvivere; Tehran is the Capital of Iran (1966/1967,14’), sul degrado nelle zone povere di Teheran, dove troviamo un contrappunto tra immagini e suono che rafforza il malessere sociale denunciato nel film.

In programma anche Women’s Quartier (Il quartiere delle donne, 1966,18’) sulla vita delle prostitute nei bordelli di Teheran. Sono opere che esplorano la realtà iraniana degli anni Sessanta che diventano oggetto di discussione sotto il regime iraniano e gli valsero censura( con ritiro dei film),espulsione ed inserimento nella lista nera. Del 2001 è poi Solitude Opus 1 (19’), un “Aspettando Godot” ambientato nell’isola di Kish.

Nell’occasione è stato conferito a Kamran Shirdel il Premio FICC 2014 alla Carriera con la seguente motivazione: “Per aver trasposto la lezione neorealista appresa nel nostro paese documentando le problematiche sociali della sua terra, per la passione nei confronti dell’associazionismo culturale cinematografico, per la dedizione verso la didattica filmica. La sua filmografia attesta come la settima arte possa diventare uno straordinario strumento di riflessione per il cambiamento sociale e culturale dell’umanità, per lo sviluppo della pace tra le nazioni, senza mai tralasciare il rigore e l’interesse per la pura sperimentazione formale”.

.

Kamran Shirdel (a sinistra) riceve il Premio (una scultura riproducente la Dea Madre) dal Presidente FICC Marco Asunis (Foto di Franco Montis)

Una motivazione che riassume la figura di questo coraggioso cineasta iraniano che ha affrontato anche momenti difficili per poter realizzare le sue opere in piena libertà. Opere che hanno assimilato la lezione neorealista italiana applicandola in Iran nei suoi cortometraggi a sfondo sociale, visti al Congresso FICC. La formazione cinematografica di Kamran Shirdel, infatti, è avvenuta in Italia cosi come lui ci precisa. Era arrivato a Roma nel 1956 per frequentare la Facoltà di Architettura perché il padre voleva che diventasse, come tradizione familiare, dottore o ingegnere.

“Si, afferma Kamran Shirdel. Però in quel periodo ebbi modo di vedere Il grido (1957) che mi impressionò molto sia per il suo soggetto, era affine al mondo che conoscevo perché mio padre è stato il fondatore delle fabbriche di zucchero in Iran, sia per il linguaggio del suo autore. Da quel giorno Antonioni divenne il simbolo di un certo cinema che amavo. Poi quando vidi L’avventura di Michelangelo Antonioni e A bout de souffle di Jean-Luc Godard decisi di dimettermi dalla Facoltà di Architettura e iscrivermi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma per diventare regista. Operazione un po’ difficile perché ero bravo ed il professore non condivideva questa mia decisione”.

- Però ci riuscisti?

“Si, ed ero il primo iraniano ad essere iscritto al CSC. Per entrare al Corso di Regia dovevo scrivere una tesi di almeno 100 pagine. La scrissi di 132 ed era incentrata su Michelangelo Antonioni, che poi incontrai due volte quando venne a parlare agli studenti. Ebbi modo in seguito di conoscerlo meglio e nel 1975 lo invitai al Festival Internazionale di Teheran, definita la “Cannes dell’Oriente”, dove presentò “Professione: reporter”. Ricevette una delle più grandi medaglie della Regione. In quell’occasione disse che aveva conosciuto in Italia un ragazzo iraniano che era andato a casa sua a portargli una tesi su di lui che gli era molto piaciuta. Chiese che quel giovane, che appunto ero io, gli facesse da interprete in quanto conosceva il suo mondo. Fu per me un grande onore e mi fece vivere momenti emozionanti. Tra essi, il momento in cui l’autista ci portò al Festival: c’era una grande folla ed Antonioni rimase meravigliato di essere tanto conosciuto in Iran. Anche oggi è molto amato nel mio Paese”.

- Altri registi ai quali s’ispira il tuo cinema?

“Il neorealismo in generale, specialmente Roberto Rossellini più che Vittorio De Sica che però ho molto amato. Oltre ad Antonioni amo anche il cinema di Pasolini e Rosi, che ho avuto anche l’onore di conoscere. Uno dei registi che mi ha toccato in tutti i sensi è poi Luis Bunuel. Quando ho visto Las Hurdes (Terra senza pane, 1932) ne rimasi totalmente sconvolto”.

- In Italia hai anche lavorato con John Huston per La Bibbia. Come è stata quell’esperienza?

“Zero, ma mi pagavano bene e quella collaborazione mi è servita a portare a casa 14 bauli di libri. Da quel momento il cinema americano l’ho messo da parte. In effetti, io mi sento un uomo del Neorealismo e adesso lo sto insegnando anche in Iran sottolineando anche come esso abbia influenzato il cinema americano”.

- I tuoi documentari sono stati proibiti in Iran. Sono stati anche confiscati e sei stato messo nella lista nera.

“E’ cosi, ma oggi ho un certo rapporto con il cinema iraniano, anche se non è come vorrei che fosse”.

- Alla Mostra di Venezia 2014 è stata premiata alla carriera la regista e sceneggiatrice iraniana Rakhshan Bani-Etemand. La conosci?

“E’ stata una mia allieva cosi come lo sono stati Jafar Panahi ed Abbas Kiarostami. Ma anche Amir Naderi che per me è come un figlio. Ha vissuto con me per undici anni. Era uno che dormiva per la strada, non aveva né padre né madre. Avevo capito che era molto dotato, e cosi in effetti si è dimostrato. Oggi, ci sono molti giovani documentaristi che vengono a casa mia o in ufficio a farmi vedere le loro opere, a chiedermi consigli. Ed io ho montato molti dei loro film”.

- Nel 2006 hai organizzato un Festival del documentario, ma è durato soltanto un anno. Come è andata?

“Si, all’isola di Kish : venne anche Vittorio De Seta, che era un mio Maestro. Era il primo Festival di Cinema indipendente organizzato in Iran. Ma dopo un anno lo chiusero, chiusero anche gli uffici”.

- Il tuo cinema è rivolto al documentario sociale: hai altri interessi?

“Soprattutto quello sociale e politico dedicato ai problemi del popolo. Ho poi realizzato finora un centinaio di documentari sui problemi industriali dell’Iran, e li ho realizzati anche per una formazione familiare essendo cresciuto in un ambiente di tecnocrati. Per me era un piacere farli, e sono anche abbastanza famosi”.

- Si dice che al centro della produzione iraniana siano i bambini anche per poter superare i problemi della censura. E’ cosi?

“Io, comunque, nel mio cinema mi sono occupato dei bambini per far vedere altre cose, soprattutto la povertà nei villaggi”.

- Alcuni registi iraniani non riescono a lasciare il Paese nemmeno per partecipare a Festival dove vengono presentate le loro opere. Qual è il vostro comportamento nei confronti di questi registi?

“Una grande solidarietà, e ciò li aiuta a poter lavorare”.

- In che modo l’architettura è importante nel tuo cinema?

“Antonioni diceva che il mio cinema è molto architettonico. E’ vero, per me lo è come costruzione ritmica e spaziale”.

.

SAGGI

SIGNOR PRESIDENTE

di Giulio D’Amicone

- L’ultimo imperatore

Il presidente degli Stati Uniti d’America è stato rappresentato sullo schermo parecchie volte, e senza dubbio lo sarà ancora. Innanzitutto, per l’industria hollywoodiana proporre tale figura significa consolidare la propria egemonia. Inoltre, il fascino esercitato sul pubblico si spiega perché al momento attuale il presidente rappresenta l’ultima personificazione dell’imperatore (non a caso uno dei film a lui dedicati s’intitola Absolute power). In verità, nobili e regnanti hanno sempre goduto di gran prestigio nel mondo dell’arte, spesso per piaggeria ma a volte anche per irrisione (si pensi alla camera degli sposi del Mantegna). Il cinema mitizza, e nel rappresentare l’uomo più potente del mondo trova terreno fertile; però anche in questo caso la medaglia ha due facce. Proviamo a esaminarle.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Mito

Cominciamo da lontano. Nel 1944 Henry King s’imbarcò in un’avventura biografica che non gli portò molta fortuna: Wilson, sceneggiato dal morchioso Lamar Trotti, risultò lento, di eccessiva durata e palesemente agiografico (mostra Woodrow Wilson prevalere su Clemenceau e insiste sul suo tentativo di mettere in piedi la Società della Nazioni, ma omette per esempio che al termine della Grande Guerra gli statisti convenuti a Versailles dovettero attendere un’intera settimana il suo arrivo per nave).

Tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta la tensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, conseguente allo sgancio delle bombe atomiche sul Giappone, indusse molti a ritenere probabile un conflitto che avrebbe condotto la specie umana alla totale distruzione (1). L’ipotesi è data per sicura o altamente probabile – oltre che in qualche film di fantascienza – nell’Ultima spiaggia di Stanley Kramer (uscito nel 1959 ma ambientato nel 1964), e in alcune pellicole singolarmente concentrate proprio nel 1964: Il Dottor Stranamore di Kubrick (di cui parlerò nel paragrafo successivo), Sette giorni a maggio di John Frankenheimer e A prova di errore (Fail safe) di Sidney Lumet. In quest’ultimo abbiamo il primo dei due presidenti interpretati da Henry Fonda: elegante, composto, riflessivo, tutto come ci si può aspettare da un interprete di tal fatta. Ma proprio questo suo aplomb contribuisce a rendere più agghiacciante la successione degli avvenimenti. Mentre infatti nel modesto Meteor (Ronald Neame, 1979) l’intervento presidenziale contribuisce a salvare la situazione, nel film di Lumet Fonda si trova costretto a cancellare New York dalla faccia della terra per compensare la distruzione di Mosca operata per sbaglio dai suoi bombardieri. Di un possibile conflitto russo-americano si occupa anche Sette giorni a maggio diretto da John Frankenheimer su sceneggiatura del grande Rod Serling (il responsabile della serie televisiva Ai confini della realtà). Qui ci troviamo di fronte a un presidente (Fredric March) anziano e non in perfetta forma. Pur non risparmiando al personaggio di Lyman tratti di debolezza, noi lo vediamo dedito anima e corpo al suo gravoso incarico; inoltre al termine della narrazione egli riesce a prevalere sul duro generale Scott (Burt Lancaster) scongiurando così un colpo di stato militare. Dispiace che il film, alquanto serrato, sia compromesso da una banale storia d’amore evidentemente inserita per carpire (senza successo) una fetta di pubblico femminile.

Peraltro non tutte le pellicole relative al suddetto periodo dispiegano prospettive così catastrofiche: sempre nel 1964 Gore Vidal scrive la sceneggiatura di The best man (in Italia trasformatosi nel cadenzato L’amaro sapore del potere), la cui regia viene affidata a Franklin Schaffner. Stavolta due candidati, il cinico Robertson e l’idealista Fonda, si affrontano per succedere al malandato Hockstader (Lee Tracy) il quale, benché malato terminale, non manca di presenziare alle riunioni e dispensare saggi consigli fino all’ultimo momento, quando è costretto al ricovero. Peraltro il finale vedrà la contesa risolversi a vantaggio di una terza persona.

Iper-mitizzante è senza dubbio il fantascientifico Independence day (1996) di Roland Emmerich, che inizia con una scena in cui il divo mai nato Bill Pullman telefona affettuosamente alla moglie: solo qualche minuto dopo verremo a sapere che si tratta del presidente. Il bravo ragazzo è putacaso anche pilota: e nel finale, di fronte alla minaccia dei feroci extraterrestri, egli non si periterà di mettere a rischio la sua stessa esistenza (nessuno del suo staff pare lo costringa a desistere) guidando uno dei velivoli destinati a contrastare la minaccia aliena. Non ci viene risparmiato neppure il pistolotto in divisa.

Non più di un accenno merita il fracassone Airforce one (1997) di Wolfgang Petersen, film nato vecchio in cui l’inverosimiglianza della trama ben si sposa con la mediocre interpretazione di Harrison Ford il cui unico pensiero, nella catastrofe dell’aereo dovuta ai soliti spietati terroristi asiatici, consiste nel salvare la first lady… L’anno dopo esce il catastrofico Deep impact per la regia di Mimi Leder, in cui Morgan Freeman conferisce al personaggio le caratteristiche di sobrietà ed eleganza che gli sono proprie, forse però sovrapponendo al personaggio la propria statura di interprete.

Thirteen days (2000) di Roger Donaldson apre il nuovo millennio non più che decorosamente. Bruce Greenwood interpreta Kennedy, ma la storia si accentra piuttosto fastidiosamente sulla figura (oleografica) dell’assistente interpretato da Kevin Costner (non per nulla coproduttore). Il film po-trebbe definirsi melodramma bellico: la crisi cubana relativa al 1962 è trattata come un giallo. Non un solo rigo di sceneggiatura è dedicato ai problemi economici derivanti dalle spese belliche, e la vita privata di Kennedy è appena accennata. Il ritiro delle forze navali statunitensi viene scaltramente presentato come una vittoria conseguita da un responsabile meditativo e ragionevole, solo un tantino nervoso.

Alquanto simili sono Attacco al potere (Olympus has fallen) di Antoine Fuqua e Sotto assedio (White House down) di Roland Emmerich, usciti a poco distanza nel 2013: in entrambi i casi l’invincibile eroe solitario riesce ad avere la meglio su di una agguerritissima squadra di terroristi salvando la vita al capo di stato. Invero qui la mitizzazione riguarda sopratutto la figura del protagonista, anche perché non diremmo che Aaron Eckhart e Jamie Foxx disegnino figure memorabili (forse non a caso in Attacco al potere largo spazio è riservato al sostituto Morgan Freeman).

Ovviamente al termine di questo paragrafo, iniziato con un film biografico, ci si aspetterebbe di trovare qualche osservazione su Lincoln, l’ultimo film di Spielberg: ma devo confessare di non averlo visto, forse per l’antipatia suscitatami dal protagonista (2).

- Antimito

Senza alcun dubbio, Tempesta su Washington (Advise and consent, 1962) va considerato uno dei capolavori del cinema americano degli anni sessanta. La densa sceneggiatura di Wendell Mayes, incentrata sulla nomina di un nuovo segretario di stato, è messa in scena da Otto Preminger con una tempistica perfetta e una direzione di attori da manuale. Il presidente è l’ex bello Franchot Tone, che alla confessione di Leftingwell (Henry Fonda) “Ho giurato il falso” risponde: “Lo sa nessuno?”. Malaticcio, introverso, debole e dispotico al tempo stesso, il personaggio ci appare carico di ambiguità fino alla sua improvvisa fine.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.